中古ミラーレス機にマニアックなレンズを組み合わせて

コスパの良いアダプター遊びを楽しむシリーズ、第42回目。

まず、このシステムから、

カメラは LUMIX DMC-GX7 比較的新しいパナソニックの

ミラーレス機であり、スペック的には優れているが、

Gシリーズと比較して操作系が劣っている部分もある。

レンズは CANON New FD 200mm/f2.8である。

1980年頃のMFレンズであり、New F-1の時代のものだ。

FD系ニーニッパ(200mm/f2.8の通称)には、いくつかの

バージョンがあり、新しいものは最短撮影距離が短い、

具体的には、FD200/2.8の最短は1.8m,NFD200/2,8旧

も1.8m、NFD200/2.8新が1.5mとなっている。

本レンズは新タイプであり、最短撮影距離は1.5mだ。

ちなみに、FDとNew FDの違いは、レンズ装着時にリングを

廻すか、ワンタッチで装着できるか、が異なっている。

銀塩時代は、しっかり締まるFD型を好むマニアも多かったが、

やはり New FD型の方がアダプターでは使いやすいであろう。

μ4/3機のGX7に装着しているので、200mmレンズは、

まず2倍の400mm相当になる、

このあたりの望遠画角だと、野鳥、野生動物、動物園、

遠距離スポーツ撮影等限られたジャンルの被写体を

選ばざるを得ない。

という訳で、今回はそういう被写体を撮っている。

(下手をすると「被写体の方が勝ってしまう」ジャンルなので、

あまりそういう被写体は撮りたくないのだが)

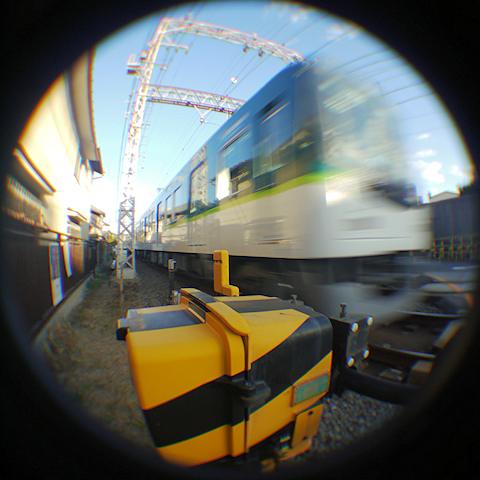

上の写真では、GX7のデジタル・テレコン機能を利用して、

さらに2倍の800mm相当としている、GシリーズのG5/G6等

では、デジタルズームが直接ファンクションレバーにアサインできて

使いやすいが、GX7にはその操作子は搭載されておらず、ボタンや

キーを色々と併用するのが面倒なので、デジタルテレコンの方が

むしろ使いやすい。

GX7は、こうした目的に使う事を想定し、ボディ背面下部の

Fn2,Fn3のボタンには、デジタルズーム、テレコンをそれぞれ

割り振っている。(注:パナソニックのズームとテレコンの

用語定義は一般の写真常識とは反対である、本シリーズでは

メーカーの用語は無視し、一般常識の方の意味を採用している)

他のFn1ボタンには、かなりカスタマイズしたクイックメニュー

を振ってある、GX7には使えるFnボタンはこの3つしか無い。

他に、背面モニター内に、バーチャル(ソフトウェア)の

Fnボタンがいくつかあり、タッチ操作で呼び出せるのであるが、

この機能は、EVFを覗いてカメラを構えたままでは、構えを一旦

解かないと使えないので、構図決めやMFでの慎重なピント合わせ

が全て御破算になってしまう。なので、タッチパネルのFnキーは、

「最初から存在しないもの」と割り切って、何も機能をアサイン

していない。(というか、タッチパネルを一切使用していない)

ちなみに、ビギナーはタッチパネル操作の方が使いやすい

カメラだと誤解しているが、非EVF機ならともかく、EVF機では、

カメラの基本の構え方が身に付かないし、加えて、タッチパネル

方式では、同時あるいは短時間の間に複数の操作はできないので、

本来、ボタンやダイヤルの数は、多ければ多いほど望ましいのだ。

だが、あまりそれをするとコストがかかるし、配置するスペース

も無くカメラが大型化してしまう(別にそうでも良いのだが)

おまけにビギナーが使いこなせないという表向きの理由から、

カメラから、レバーやボタン、ダイヤル等の操作子がどんどん

少なくなっていくのが嘆かわしい状況である。

GX7も同じ理由で、ファンクションレバーが無くなっているが、

シャッターボタン周囲のダイヤルをその目的に使えれば望ましい

ものの、マウントアダプター使用時には、このダイヤルに何の

機能もアサインする事ができず、完全に遊んでしまっている。

これは信じられない操作系の改悪だ、パナソニックGシリーズでは

こうした無駄が一切無いような優れた操作系が、初代G1から

あったのに、その伝統は何処へ行ってしまったのだろう?

前述のカメラ用語の誤用も数点ある、写真に精通している優秀な

エンジニアが転属してしまったのであろうか・・?

さて、800mm相当となると、手持ちでは手ブレが気になる

焦点距離だ、本シリーズでの数々な望遠レンズの実験からは、

「換算1000mmを超えると厳しく、1500mmあたりが限界値」

という結論になっているのだが、幸いな事に、本機GX7には、

パナソニックのμ4/3機では初のボディ内手ブレ補正機能が

搭載されている(まあ、だから、オールド望遠レンズを装着

する母艦にしている訳だが)

手ブレ補正焦点距離は手動入力で、しかも電源ONにする

たびにメニューが出るので、操作系がうっとうしいが、まあ

そこは目をつぶろう。

設定をレンズの焦点距離どおりの200mmにしているのだが、

どうも、手ブレ補正の効きがほとんど感じられない、もしかすると

デジタルテレコンを使った際には、倍率に応じて焦点距離設定も

変えなくてはならないのかもしれない(汗)

そうだとすれば極めて面倒な操作となり、MF望遠ズームとか、

連続デジタルズームを使った際には、お手上げで、実質上は

内蔵手ブレ補正は、その操作系ではまともに機能せず、使いものに

ならないという事になるのだが、まあ単焦点望遠使用時のデジタル

テレコンでは、その操作系であっても、ぎりぎりセーフだ。

今回は、面倒だったので、途中で手ブレ補正をオフにしてしまい、

その検証はしていない(オフの方がカメラが熱を持たず、

勿論、バッテリー消費も少ない。昼間で、シャッター速度が十分

に得られるならば、手ブレ補正が必須という訳でも無い)

まあ、手ブレ補正の疑問点は、いずれ他の超望遠レンズで試して

みるとするか・・

400mmまたは800mmで(さらにテレコン倍率を上げて1600mm

にもしてみたが、例によってブレが大きく、画質も相当劣化する)

撮っていると、どうしても遠距離被写体ばかりになってしまう、

じゃあ、近接性能の方はどうだろうか?

最短の1.5m付近での撮影。

どうも私は2m以上での距離感覚が鈍いようで、最短2.5m程度

のオールド望遠レンズだと、被写体に対峙した際、2.5mの

距離で立っているつもりが、近寄りすぎてしまっていて、

50cm~1mほどバックして撮影するケースが良くある。

だが、1.5mという距離感覚はいける模様で、だいたいレンズを

構えた場所でぴったり撮れるので気持ちよい。

けど、それで400mm相当の画角だ、その距離でも思ったよりも

被写体が大きく見えてちょっと驚く事もある。遠距離での

400mmは、長年のドラゴンボート撮影などで慣れている画角

であるが、400mmでの近接撮影は普通はあまりしないであろう。

この場合のボケ質だが、かなり良い、尤も、他の写真を見ると、

背景条件によりボケ質が破綻しているケースも多々あり、

例の「ボケ質破綻回避」のテクニックが必須になるであろう。

逆光耐性であるが、レンズ組み込みのフードを伸ばした状態

でも、逆光気味でフレアが出やすい、遠距離だと特に顕著な

模様であり、旧タイプのFD200/2.8に比べてレンズ構成枚数が

増えた事も一因だろうか?まあ、でも、35年も前のレンズ

であるから、これでも他に比べてましな方だと思う。

本レンズの購入価格だが、1990年代に3万円であった、

現代では玉数がやや少なく、入手は困難かも知れない。

価格的には、ちょっとだけ高かったと思うが、2万円台ならば

まあ性能からすれば許容範囲であろう。

ちなみに、AFのEFマウント版の200/2.8もある。

ただ、現代では、いわゆる「大三元」などといわれている、

f2.8通しのズームで、広角、標準、望遠を揃える上級ユーザーが

殆どであり、わざわざ200/2.8のAFレンズを買う人は少ないで

あろう。けど、単焦点のニーニッパ級は、MFでもAFでも

非常に優秀なレンズが多い、具体的には、NIKON ED180/2,8

CONTAX ゾナー180/2.8 、ミノルタ ハイスピードAF200/2,8

など、いくらでもある。

試しに、これら優秀な単焦点ニーニッパと、f2.8大口径望遠

ズームと撮り比べてみるのも良いかも知れない。

もしかすると、ボケ質等での、単焦点との差異に驚くかも・・

(ちなみに、私はf2.8大口径ズームは頑なに使用しない事に

しているが)

----

さて、次のシステムは、うって変わってトイレンズである。

カメラは、DMC-GF1、パナソニック最初期の小型ミラーレス機で

現代では中古市場では値がつかないほどの状態になっているが、

まあ、それでもカメラとしての基本性能は十分である。

ピント合わせがAFでもMFでも問題ありなので、トイレンズか、

または小型AFレンズとの組み合わせで使うのが良いであろう。

ということで、レンズは、LOMO エクスペリメンタルキットの

円周魚眼風レンズを装着している。

μ4/3用の、魚眼・広角・標準の3本セットで、新品9000円程の

完全なトイ(玩具)レンズである。

写真はμ4/3の4:3アスペクトでは左右に無駄な空間が残るので、

トリミングして掲載している、なお、多くのパナ機では、

1:1アスペクトで撮影する事も可能であるので、必要に応じて、

そうしても良いであろう(結果的に同じ事になる)

描写力は無いに等しいトイレンズである、いちおうMF操作の

レバーがついているが、MF距離をどこに設定してもピントが

シャープに来ることは無い。

円周魚眼風(180度にはちょっと足りない)の写りなので、

当然大きなディストーション(歪曲)が発生する、ただし、

いつも魚眼の記事で書いているように、画面の中心点に

向かう直線は歪まない。

まあ、対角線魚眼であれば、構図を上記の中心点直線を

意識して魚眼っぽく見せない撮り方も可能であるが、円周魚眼

ともなると、画面の構図の全てを中心点直線にあわせる訳には

いかず、どうしても歪む部分が出てきてしまう。

また、180度に近い画角では、カメラを構える手や指、体や服・靴

の一部、そして自分の影などが、構図内に入ってしまいやすいので

注意する必要がある。一般の写真であれば、不要な部分を

トリミング編集してカットする事もできるが、魚眼では画面全体

の歪みに意味があるため、トリミングは心理的にやりにくい。

レンズの開放f値は、f8と暗い、まあ、トイレンズでのf8は

「常識」であるので、ISOやシャッター速度の原理をよく理解

して使う必要がある。すなわち、露出を決める要素に、絞り、

シャッター速度、ISO感度の3つがあり、それらは独立して

切り離しては語れない、という、ごく基本的な原理の話だ。

そういう意味では、トイレンズは、露出の仕組みを理解して

いないビギナー向けではないと思う。もしそうであれば、

手ブレ補正や、AUTO ISOの自動変化範囲の大きい(最低でも

6400以上に自動で上がる)カメラを用いるのが良いのだろうが、

ビギナーは、ブレやボケも、自身の「表現」としてしまう傾向が

あるので、むしろ変な写りは好まれるのかも知れない。

ただ、いつも言うように、写真の基本原理がわかっていないで

トイレンズを使うと、たとえ面白い写真が偶然撮れても、二度と

同様の写真を撮ない。つまり再現性が無くなってしまい、

それを自身の作風や個性に活かすことができないので、飽きて

しまうというリスクも多々ある。

これは、暗いf値を活かし、シャッター速度を遅めにして

ブレ感を出したもの。簡単そうに見えるが、ISOとシャッター速度

との関連、動体の移動速度、魚眼の構図上の直線性、シャッター

を切るタイミングなどを全て意識すると、結構難易度が高い撮影

となる。ビギナーの場合、同様に撮れても再現性は難しいと思う。

トイレンズは、マニアの世界ではあまり人気が無いのだが、

ちゃんとトイレンズを使いこなそうとすると、かなりの技術が

必要になる。そういう意味では、マニアやベテランでも、たまに

こういうレンズを使って遊んでみるのも面白いかも知れない。

もしかすると、色々と刺激を受ける要素もあるかも・・

----

さて、次のシステム。

カメラは、Eマウントアダプター母艦のNEX-7

高度かつ複雑な操作系であり、基本性能も高く、フルサイズα7

人気の陰で、APC-S機のNEXは中古相場もかなり安価である。

レンズはかなりマニアックな物で、HANIMAR 35mm/f2.8 である。

このレンズの出自は不明だ、1990年代の第一次中古カメラブーム

の際には、「ハニマーやハニメックスは、日本のコシナ製だ」

という風にマニアの間では言われていたが、その真偽は良く

わからない、なにせ情報があまり無いのだ。

まあ、出自はどうでも良い、問題は楽しく撮れるか否かだ。

本レンズはM42マウント、自動絞り専用レンズであるので、

レンズ背面の絞り連動ピンを押し込めるアダプターでないと

絞り開放でしか撮れない。例えば、PENTAX 純正の

マウントアダプターKや、一部の一眼レフ用アダプターでは

絞り連動ピンを押し込めない。まあ、近年のミラーレス機用

M42アダプターでは、ほぼ全て連動ピンを押せるので大丈夫

だと思うが・・

本レンズの最短撮影距離は、70cmと恐ろしく長い。

一般に、最短はレンズの焦点距離の10倍、つまりミリを

センチに変えた値が望ましい。 35mmのレンズであれば、

35cmというのが標準的な性能だ。

なので、本レンズの場合は、最短が通常の2倍も長い事になる、

「通常の3倍の速度のシャア」であれば格好良いのだが、

通常の2倍の最短撮影距離では、ちょっとがっかりだ。

まあでも、心配無用なのは、こういう事もあろうかと、例の

「ヘリコイドアダプター」を用いている、これにより最短撮影

距離を大幅に短くする事ができる、どれくらい短くなるかは

ちょっと良くわからない。最短が半分になるとか、撮影倍率が

何倍になるとか、そういう目に見えるスペック情報は存在しないし、

恐らくレンズの焦点距離や最短のスペックによっても変化する

のであろう(計測すれば撮影倍率はわかるが・・)

本レンズは、いわゆる「ジャンク品」だ、レンズ自体のヘリコイド

が、スカスカだったり、たまにひっかかってカクカクしたりして

いて、操作していて、かなりうっとうしい。

だが、そんな場合においても、ヘリコイド内蔵のアダプターは、

マスターレンズの弱点を消すことも出来る。

例えば、マスターレンズのピント位置を∞(無限遠)固定にして、

アダプター側でピントを合わせる事もできる。

ただし、ヘリコイドアダプターの回転角は非常に大きく、廻すのが

面倒である。最短位置まで廻すのは、十数回も手を持ち替える

必要があり、以前に紹介した、マクロアポランター 125mm/f2.5

(第23回記事)やマクロプラナー 100mm/f2.8(第16回記事)

と同様の課題であり、近接から遠距離撮影を繰り返すと、

その大きな回転角により、左手にかかる負担が大きすぎる。

なので、とてもその操作をメインとする事はできない、あくまで、

寄れない時、あるいは本レンズのような故障気味のレンズの

場合の補助的目的にヘリコイドを使うのが良い。

ボケ質は意外に悪くない、ボケ質破綻も少ない、

これで壊れていなければ、かつ寄れたら、結構好みのレンズに

なっていただろうに、ちょっと惜しいところである。

ただし、逆光耐性は高くないので、撮影アングル等には注意が

必要だ。

アンダー気味に撮影しているのは直感だ、レンズの特性や

古さ、から考えると、光が豊富に当たる高コントラスト被写体で

良い結果が出るとは思えなかったからだ。

ただ、ここで注意点、カメラのNEX-7にも若干の問題点がある。

それまでのNEXシリーズと比較すると、全くの別物と思われる

くらいに進化したNEX-7であり、ほぼ弱点は無いのであるが、

細かく見ていると、ほんの僅かな弱点も持っている。

その1つは、AWB(オートホワイトバランス)が安定しない事、

つまり、撮影毎に、毎回僅かに色味が変化してしまう場合が

あるという事だ、

(ちなみに、デジタルズーム使用時に、AF/MF兼AELボタンに

アサインしたMFアシストが使えない点もNEX-7にしては、珍しく

不満だ)

なので、NEX-7を使う場合は、AE露出値は安定しているので

問題ないが、色味がちょっと写真によりバラつくかも

知れないので、それを(オールド)レンズ側のせいにしては

ならないという事だ。まあ、アンダー気味に押さえている

場合や、直射ではなく日陰などのフラット光で撮る場合は、

あまり差が出難いかも知れないが、普通に自然光で撮る時は、

そのあたりは要注意だ。

本レンズの購入価格は、1990年代に3000円であった。

トイレンズ同様の低価格だが「ジャンク品」であったので、

中古カメラブームの際にも、見捨てられたレンズだった。

現代においては必要なレンズではない、それに、中古も

まず出てこないであろう、あくまで「話のネタ」的なレンズで

あると思う。

もし MFの35mm/f2.8級の単焦点がどうしても必要であれば、

コニカAR35/2.8(第8回記事)

ニコンE35/2.5(第9回記事)

ニコンPC35/2,8(但しシフト機能を使用しない、第37回記事)

キヤノンFD35/2(第4回記事)

フォクトレンダーS/Cスコパー35/2.5(第5回記事)

ロシア製 MIR-24 35/2(第14回記事)

ヤシカML35/2.8(未紹介)

オリンパスOM35/2.8(未紹介)

など、優秀な写りをする35mm級レンズは、他にいくつもある。

----

さて、次は今回のラストのシステム。

カメラは、お馴染みのアダプター母艦のDMC-G1

μ4/3の第一号機であるが、操作系に優れ、かつ現在では

中古は極めて安価だ。

私も周囲に勧め、2010年代前半に都合10台くらいの本機を

購入したであろうか?(うち、自身で使っているのは2台)

ただ、ビギナークラスでは、本機+MFレンズの使いこなしは

結構難い模様であり、ちゃんと使えず、持て余してしまって

いる人も多い(汗)けどまあ、中古MFレンズ込みで2万円以下で

購入できたので、量販店で新品デジタル一眼とズームのキットを

8万や10万も出して買うのに比べ、金銭的な負担は、かなり

少なかっただろうから、その点では周囲の皆も喜んでいた。

レンズは、少しマニアックなレンズであり、

リコー XRリケノン 28mm/f2.8である。

1970年代後半~1990年代に発売されていたリコーの

MF一眼レフ「XRシリーズ」用のMF広角レンズである。

マウントは、PENTAX Kマウントとほぼ互換であり、相互に

レンズを交換して使う事ができる。私は銀塩時代は、リコーには

リコーという事で、XR7(AE機)、XR-8 Super(メカ機)との

組み合わせでXRレンズを使用していた。

写りは普通である、しかも、銀塩の広角の代表と言える28mmは、

μ4/3機では、56mm/f2.8相当と、面白味に欠ける画角となり、

使いにくさを感じる。

ちなみに、リコーがマニアに注目されたのは、1996年の

GR1の発売からである、言わずと知れた現代にも続くGRシリーズ

の元祖であり、28mm単焦点のその描写力は衝撃でもあった。

今年から見ると、ちょうど20年前となる(ちなみに、デジタル化

されたのは、初代GR Digitalが2005年であった)

ただ、一部のマニアの間では、1994年からの、R1シリーズ

(GR1のベースとなったカメラ)の描写力に着目していた、

私もその口であり、R1sそしてローライOEM版のプレーゴミクロン、

(1995年)、そしてファッションブランドとのコラボである、

リコーELLE(1999年)の3台を使用していた。

うち、R1sはパノラマモード用の遮蔽幕に、爪楊枝の先を詰めて

幕が降りないように改造し、30mm/f3.5と24mm/f8 の2焦点

切り替えカメラとして結構長く愛用していた。

で、GR1の発売以降、マニアがリコーのそれ以前の時代の

XRレンズにも注目をはじめ、最も有名になったのが、

XR50mm/f2であり、その描写力の良さは「和製ズミクロン」

と呼ばれ、マニアが飛びつき入手困難になった事もあった。

まあでも、現代において考えると、各社の50mm小口径標準は

どれも良く写り、リコーだけが特別という訳ではない、けれど

口コミというのは恐ろしいもので、リケノンXR50/2はマニアの

間で「神格化」されるまでになってしまったのだ。

そして、かく言う私も、リコーのリケノンレンズを必死に

集めた口だ(汗)XR50/2単品が入手困難であったので、

XR500のボディとのセットで買って、XR500は使わないので、

友人に500円で譲ったくらいであったし、28mm/f2.8(本レンズ)

45mm/f2.8パンケーキ(最軽量交換レンズ)

135mm/f2.8(第28回記事),200mm/f4 と、一通り集めた

くらいであった。その一部はリケノンの熱狂的なブームが去った

2000年代に購入したもので、安価に入手する事が出来た。

本レンズの最短撮影距離は30cmである、28mm広角としては

標準的な性能であり、さほど寄れる訳でもなければ、大きな

ボケ量を得られるものでもない、ただしボカした場合のボケ

質は悪くはなく、ボケ質破綻も少ない。

どうだろう・・標準的な性能と言うべきか、あまり個性の

無いレンズである、絞り込んでパンフォーカス気味で使う

のが銀塩時代の28mm広角の一般的な使用方法であったが、

現代風の様々な撮り方にも耐えられると言えば耐えられる

レンズではある。

これは逆光状態であるが、フレアやゴーストも出難い、

「ならば良いレンズじゃあないか?」という事になるかも

知れないが、私個人とすれば、オールドレンズは、何か

とても強い個性(たとえそれが欠点であっても)が無いと

あまり興味を感じず、使っていてもあまり楽しくないのだ。

ということで、リケノン XR 28mm/f2.8の総評だが、

優等生的だが個性の無いレンズ、という感じにしておこうか、

28mmは、後のGRシリーズに続くリコーの「顔」と言うべき

焦点距離であり、元々それ以前の時代から、基本性能が

高かったのかも知れない。

それに正直言えば、GR1sは、私も銀塩時代に使っていたが、

コスパが悪かったし、モーターが弱く故障しやすかったので、

あまり好きなカメラではなかった。どちらかと言えば、前述の

R1シリーズを主に使っていたし、35mm準広角レンズを搭載

したオリンパスμ-Ⅱが出てからは「高価なGR1に安価なμ-Ⅱで

対抗」というひねくれたコンセプトになってしまっていた(汗)

その後、銀塩末期には、高価なGR21も購入したが、それもコスパ

が極めて悪く、あまり使うことなくデジタル時代を迎えた。

ただし、2005年のGR Digitalの初期型は発売当日に買ったのが、

私のツボにはまってしまって、お気に入りのカメラとして、

その後10年以上にわたって使い続けることになる、今でも現役で

保有しているが撮影枚数が5万枚近くとなって、コンパクト機

では耐久性の限界に近い状態となり、今では滅多に持ち出す事は

しなくなってしまったが。

本レンズ、XR 28mm/f2.8の購入価格だが、2000年代に

5000円であった、同じようなスペックのMF広角は、

1万円以上する事も多いので、かなり格安な印象である。

性能的にはまず問題ないと思うので、いずれフルサイズ機が

とても安価になったらそれで使ってみるとしようか。

なにぜ、5000円のレンズを10万円のボディに装着するのは、

コストバランスが悪すぎて、今のところ全くその気にならない。

(1万円の DMC-G1ですら、ちょっとアンバランスか?と思って

いるくらいだ)

今回はこのあたりまでで、次回シリーズ記事に続く。