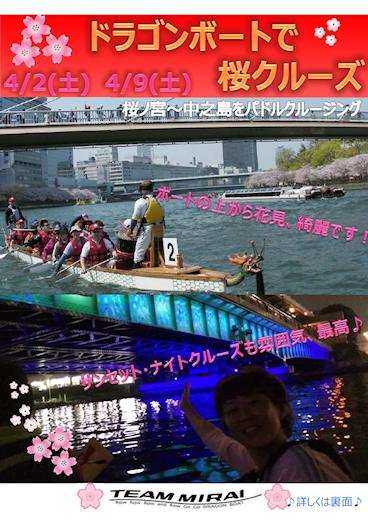

2016年4月2日(土)および4月9日(土)の2回にわたり、

ドラゴンボート専業チーム「チーム未来」の一般向けイベント

「さくらクルーズ」が行われる、との連絡を受けた。

匠「面白そうですね、ちょっと行ってみようかな」

未「ナイトクルーズをやりますよ、夜の体験乗船は初めてでは?」

匠「そうかも知れませんね、夜桜もなかなか粋かも」

そして、私が大阪・桜ノ宮を訪れたのは4月2日であった。

こちらが大阪・桜ノ宮(毛馬桜ノ宮公園)の艇庫。

昔から、大学やアマチュアチーム等のカヌーなどが多数保管されて

いる艇庫であるが、私がここを訪れたのはおよそ12年ぶりになる。

ドラゴンボートも勿論いくつかある、チーム未来は2015年秋に、

自チームの専用艇を購入し、ここを練習拠点とした。

この場所には昔から「チーム浪わ」などが艇を保管していて、

近年では、強豪の「bp」も10人艇と20人艇を置いている。

この場所へのアクセスだが、

JR大阪環状線桜ノ宮駅から徒歩12分、

大阪市営地下鉄京橋駅からは徒歩17分、

環状線・京阪の京橋駅からは、徒歩18分程度

というところであろうか。

本日の最高気温は、21℃とこの季節にしては暑いくらいであり

花見には絶好の状況だ、おまけに、桜ノ宮と言えば、大阪市内でも

一二を争う、桜の名所である。午後3時の時点では極めて多くの

花見客が集まってきていた。

ここはJR桜ノ宮駅から約2kmも南北に長さのある広い公園で

あるが、いたるところに花見の団体客が居る、家族友人連れ

のみならず、散歩するカップルや外国人旅行者などの姿も目立つ。

なお「大川」を挟んだ対岸は、こちらも有名な

「造幣局・桜の通り抜け」スポットである、もっとも、造幣局の

桜の見頃は、ソメイヨシノよりも2週間ほど遅い4月中旬であるが、

それでも近隣には、多数の種類の桜があるので4月上旬であっても、

やはり多数の花見客が訪れていて、屋台や屋外コンサートなども

開かれていた。

こちらは、今回の「さくらクルーズ」を企画立案した「チーム

未来」の「らお」さん。”異チーム交流会”も手掛けていて、

ドラゴン関連の各チームに顔が広い。

本日は、一般体験乗船の他、他チームからの参加もあるとの事。

こちらが「チーム未来」の新規購入艇だ。

チャンピオン社製の10人漕ぎ艇、FRP製で軽量である事が

最大の特徴で、確か重量は 170kg程度だったと思う。

他地区で使っている木製の重量級の艇が(20人漕ぎではあるが)

650~700kgもある事から比較すると雲泥の差だ。

小型軽量とは言え、長さは9m程あって、カヌーなど小型艇に

比べるとだいぶ大きい。

軽いので、数名の選手達で持ち上げる事も可能であるが、

通常の移動には台車のような車輪つきの器具を必要とする。

本日は、数名の女性体験乗船者も参加している。

まあ、体験乗船と言うよりは、どちらかと言えば、

「チーム未来」の新人候補生である。

ドラゴンボートは各専業チームとも新人勧誘には熱心である。

まあ、それが将来のチームを支えていく事になるので当然だろう、

さもないと、同じメンバーばかりでやっていたら、どんどんチームが

高齢化してきてしまうのだ。「未来」のような歴史の長いチームでは

なおさらだ、適宜新しいメンバーを入れて、少しづつリフレッシュ

していかなくてはならない、各チームとも、そうしたメンバー改変期

には一時的に戦力ダウンするのが通例だが、そこからいかに短期間で

従来のレベルまで戻すか、というのも、近年の各専業チームの課題

となっている。

---

時刻は午後4時半、少し花見客の数も減ってきた、先ほどまでは

公園にある数少ないトイレには、男女とも長蛇の列が出来ていた。

まあ、気候が良いのでビールなどを飲んでトイレが近くなったの

かも知れない。公園にここまで多数の人が集まることは、花見以外の

季節では想定しにくいので、トイレの数が少ないのはしかたがない、

だが、ここから約2時間のクルーズが始まるので、トイレは済ませて

おかなければならない。

水分補給も必須であるが、問題は気温だ。昼間はかなり暑いくらい

であったが、夜になると急速に冷え込むであろう、選手達は、

ビニール合羽などを着込んでいる人も居る、それは正解だと思う、

風や水を通し難い素材のものが今日の環境では最適だ。

私も乗船して撮影を行うのだが、本日の上着はフリースだ、

ちょっと失敗したか?と思ったが、まあなんとかなるだろう。

艇庫から大川へのボートの移動であるが、人力でボートを

動かし、スロープから川に入る。

このスロープは、近年人気の水陸両用バス「ダックツアー」も

使用している。

ダックツアーのバスが川に入るときは多数の観光客も珍しそうに

様子を見ている。このツアーが出来たのは確か10年程前であり

以前ここを訪れた時にはまだ無かった。

ちなみに、陸上および水上から大阪の名所を順次見学する事が

できる、かなり人気のツアーであるが、少々高目の値段であり

地元大阪の人達はあまり利用しない(私も乗った事は無い)

まあ、観光客向けという事であろう。

午後5時前、本日の参加メンバーも揃い、注意事項伝達や

準備体操も済ませてある、体験乗船の新人達へのレクチャーも

終了した、さて、ダックツアーが行ったタイミングを見計らい、

ドラゴンボートも川に入れる事にする。

このように台車の上にドラゴンを乗せて人力移動、このまま

スロープから斜めに水上に落とす、艇には1~2名の選手を

あらかじめ乗せておき、スロープ脇の桟橋まで手漕ぎで移動する。

台車には紐をくくりつけておき、ドラゴン入水後、ひっぱって

回収する。

なお、陸に上げる時はこれと逆の手順でドラゴン艇を回収する。

陸に上げるには、スロープ上の半水中で待機する台車に正確に

ドラゴン艇を乗せないとならず、慣れないと、なかなかぴったりと

乗らないで何度もやりなおしする場合もあるが、「未来」などの

ベテランのチームであれば、そのあたりも慣れたものである。

余談だが「サンダーバード」という英国の人形劇・映画・アニメ

がある、昔から放送しているし、近年またリニューアルされた。

この作品の中に「サンダーバード4号」という小型潜水艇が

出てくる、これは水中・海中などのでの事故の際に救助活動を

行うメカであるのだが、この潜水艇は自力で事故現場まで移動

する事はできず、サンダーバード2号の装備として「ポッド」の

中に収納されていて、空中から水上にポッドごと投棄される。

なお、2000年代のリニューアル映画版では、2号の「ポッド」は

1960年代のオリジナル版のような交換式ではなく、固定式であり

4号は2号のハッチの1つを開けて、そこからカタパルトで射出

された、だが「2号と言えばポッド交換式」というイメージが

ファン層にもあったからか?2010年代のリニューアルTV版

では、再び交換式ポッドとなっていて、オリジナル版同様に

2号からボッドごと水上投棄となっている。

で、問題はその4号を、どうやって回収するの?というのが

私は疑問であった。しかし、サンダーバード全作品を良く見ると

オリジナル版でもリニューアルTV版でも、4号の回収シーンが

ある、ポッドにあるスロープから4号が逆進で戻り、

ポッドのハッチを閉め、2号がワイヤーのようなものを使って

ポッドを回収するのだ。なお、ポッドは2号にすっぽりと嵌る

仕組みなので、ワイヤーがどうなっているのか、そのあたりは

良くわからないのだが、まあ、これに限らずサンダーバードには

矛盾がいくつもあるので(例:ジェットモグラは、あの構造では

地中を掘り進めないのではなかろうか?とか、いつ制服に

着替えるの?とかだ)そのあたりはあまり気にしないでおこう。

余談が長くなったが、つまりボートの類を水上・水中に入れる

のはさほど難しくないが、問題はどうやって陸上に上げるか?

という点だ、ドラゴンに限らず、他のボート類でも同様の問題

を必ず抱えている。

ちなみに、カヌー・カヤックなどの小型艇では、数名の選手で

人力で上げ下ろしが可能だ、スロープも不要で、桟橋があれば

それで事足りる。

ヨット等中型艇の場合は少々やっかいで、多くのマリーナには

クレーンが設置されていて、上げ下ろしを行う場合もある。

クルーザーなど大型艇の場合は、普通、陸上への上げ下ろし

を行わず、海上の専用桟橋に駐留させる事となる。

さて、乗艇メンバーも揃った、順次ドラゴンに乗り込む、

桜が満開で綺麗なのでメンバーの期待も大きく、皆笑顔である。

大川に漕ぎ出す、ビギナー体験乗船者も数名いるが、

まあ多くは慣れたクルー達だ、漕ぎに問題は無い。

チャンピオン艇は重心が高く、古い木造艇に比べ若干不安定だ。

だが、速度は出る。特にこの10人(漕ぎ)艇は、20人艇の半分

の漕手の数であるのに、速度は20人艇と殆ど変わらない。

私は撮影を行うので、最前部、ドラマー(太鼓手)の前に

逆向きで座っている、そこは座席ではないので、長時間座って

いるのは大変なので、たまに通常の漕手席で休んたりしている。

それと、ドラマーだが、太鼓の音を出すことができない、

まあ大川は一般の河川であり周囲には住宅地もあるからだ、

よって大会など特別なイベントの際には、周囲の住居などに

チラシなどを入れて告知するが、練習や今回のような小規模

なイベントでは、そこまで面倒なことはやっていられない。

なので、ドラマーは、ゴムのクッションを叩いて艇の中で

聞こえる程度の小さい音で全体のペース配分を取る。

ちょと拍子抜けであるが、まあやむを得ない。

不安定という点につていは、ドラゴン艇は、まず沈没や転覆

する事は無いのだが、それでも、近年、数件そういう事態を

目撃している。

数件ある沈没理由の全ては、強風による高波をモロにかぶり、

艇の中に大量の海水等が浸水してしまった事からだ。

転覆は1件ある、それはビギナーチームが、初めて優勝した

喜びで、全員艇の上で立ち上がってしまって転覆したのであった。

まあいずれも、事故理由がちゃんとある、なので、それらに

留意してさえいれば、一般的な状況で、沈没・転覆する事は無い。

今回のケースでは、大型の観光船とすれ違う場合もある、その際

「引き波」あるいは河岸からの「返し波」を喰らう事になるが

それもベテランチームでは慣れている事なので、適切な時点で

艇を「ステイブル」(パドルを左右に張り出して安定させた

状態で待機させる事)するので問題ない。

けどまあ、安全の為、勿論全員ライフジャケット着用だ。

数年前の天竜川の観光船事故から、近年では観光船と言えども

ライフジャケットを必ず装備していて、乗客にも着用を推奨して

いる。しかし、完全に着用義務がある訳では無いので、一部の

地域の観光船等では、ライフジャケットを着用しない乗客が

大半であったりもする。だが、たとえ運河のような比較的安全と

思われる場所であっても、水は怖い、水深が腰くらいの浅い場所

でも溺れる事があるので、ライフジャケットの着用は義務化する

のが良いと思う。

陸上には「チーム未来」の選手が、撮影班として自転車で

随走している、この役目は非常に大変な事は、私も何度も経験

していて知っている。

大阪市内をドラゴンで一周する「水の回廊」イベントでの事だが、

電車やバスでの移動では、ドラゴンとの会合点への移動タイミング

が難しく、徒歩や場合により走ってその地点へ到達しなけれれば

ならない。

今回の彼は、自転車で移動している模様であるが、道路であれば

勿論移動は容易なのだが、川の直近まで自転車のままでは

近寄れない事が殆どだ、よって、階段などを自転車を抱えて

上り下りしなければならず、これはなかなかの重労働である。

で、彼は、コンパクトのロングズーム機を使用している模様だ、

最近思うのだが、ドラゴンボートにおいて、デジタル一眼レフを

使用しての超望遠撮影はなかなか大変だ、その最大の理由は、

レンズにあり、望遠端が400ないし600mmになるレンズが必須

なのだが、大きく重く高価であるという三重苦だ。

大会会場などで、陸上であまり移動の無い撮影であれば

まあそれでも良いが、今回の彼のように移動しながらの撮影では

それはちょっと厳しい。

なので、軽量な、ロングズームコンパクトがその目的には

ぴったりだ。

超望遠撮影では、ミラーレス機+デジタルズームという選択肢も

考えられるが(ミラーレス・マニアックスの記事参照)即時性

(操作が追いつかない)、画質(劣化する)の問題があり、

イベント撮影向けではない。

あるいは今回の私のように船上からの撮影でも当然超望遠は

不要である、むしろ防水コンパクト機がベストなのだが、

今回の私の撮影機材は、防水型ではなく、以下の2台だ、

FUJI XQ1(24~105mm相当+超解像で最大420mm相当)

FUJI X-S1(24~624mm相当+超解像で最大1248mm相当)

X-S1は、そうしたデジタル一眼超望遠撮影が大層であるケース

における軽量機として、本シーズンから導入している。

すでに生産中止品で、中古で27000円ほどで購入したもの。

新品を購入しない理由は、いつも書いている通り、ドラゴン撮影は

環境が過酷であるので、高価なカメラは推奨できない事が1つと、

現在、ロングーズーム機で、手動ズームを搭載している機種が

1つも無い事である。

電動ズーム機は、電源OFFで最広角の位置に収納されてしま

うので、再度電源ONした時に、すぐ超望遠撮影を行う事が

できないのだ。

ズーム位置メモリーという機能を持つカメラもあるが、電源ON

から前回使用時の焦点距離に復帰するまで、かなり時間がかかり

撮影の即時性に欠ける、つまり手動ズームで無いと間に合わない。

まあX-S1は、超望遠機であるので、陸上での撮影がメインとなり、

ドラゴン艇の船上では、もっぱら小型のXQ1の方を使用している。

小型機である事を活かし、このような撮影アングルも自在だ。

XQ1は一見普通のどこにでもあるコンパクト・デジカメだが、

ローパスレス、2/3の大型撮像素子、など中身は高性能だ。

防水型のカメラを使わない理由は、防水機能を重視する事で

カメラとしての基本性能がどうしても不足してしまう事だ。

「水に濡れたらどうするの?」という疑問が一般的には

あると思うが、ずっとドラゴンを撮っていて、カメラが水に

濡れるのは当たり前、水上のみならず陸上でも、豪雨などの

中での撮影も多々あった。

で、そんな時、どこまでカメラを濡らしたら故障の危険があるの

かは十分に承知している。ヤバイと思ったら、乾いたタオル等で

よく拭いてから、しばらくそのカメラは休ませる(乾燥させる)

そういう事から、ドラゴン撮影をやってきた10数年での浸水故障

は1度も無い、そりゃあまあ、動かなくなった事は何度かあるが、

すぐ使用をやめて乾かせば、数日で復活するのだ。

さらにポイントだが、壊れても惜しくないカメラを使用する事だ、

これは極めて重要な点である、ビギナーカメラマンの殆どは

イベントとか旅行とかの非日常の撮影に、非常に高価なカメラを

持ってくる、これはまあ気持ち的には分かるのだが、そうした

際は、気分も舞い上がっていて、集中力に欠ける事が殆どだ、

だからカメラをぶつける、落とす、などで壊してしまったり

下手をすれば置き忘れ、盗難、などに見舞われたり、あるいは、

我れ先に撮るという意識が強くなりすぎ、マナー違反や周囲への

迷惑、トラブルになったりするケースが大変多い。

だからそんな時には決して高価なカメラを持ち出してはならない、

高価なカメラはできるだけ日常の中、安心できる環境で、じっくり

使えば良い、ある程度使って操作にも慣れ、かつ購入価格も十分

に元が取れるほど撮ったら(注:1枚3円の法則が良いだろう)

それから非日常に持ち出せば良いと思う。

「カメラは1台しか持っていないよ」という向きには、

安価な予備機を中古で1台購入する事を推奨する、

ミラーレス・マニアックのシリーズ記事で書いているように、

現代の中古デジタルカメラは恐ろしく安価であり、型遅れで

あれば2万円も出せばレンズつきセットが買えてお釣りが来る。

コンパクトの型遅れはさらに安価で、軽く1万円を切る、

ちなみに、最近私が買った機種は、なんと500円!であった。

そういう安価なカメラを買って、安心して撮影すれば良い訳だ、

そうであれば、雨や水も全く怖くは無い、最悪壊れても、

また買いなおすのも、さほどの負担では無いのだ。

さて、若干暗くなってきた、本日の大阪の日没は18時20分

とのことである、夜間の小型艇の走行は、観光船などとの

衝突等が懸念されるので、ドラゴンの前後にはLED灯を

装備している、舵取の方もLED灯に加え、LEDが点滅する

工事用のジャケットを着込み、周囲にわかるように配慮している。

暗くなると、大阪の街は街灯やビル明かりが綺麗になって

くるが、観光的配慮から多くの橋のライトアップもある。

橋のライトアップは、様々な色に変わる照明を使っている

場所も多く、なかなか綺麗だ。

ちなみに「水都大阪」の橋はかなり数が多く、江戸時代には

「八百八橋」とも言われたくらいである。

まあ、それは多少オーバーな言い回しであった模様だが、

現在では市内全域で867橋と、昔の言い回しを越える数がある。

大阪の駅名においても、淀屋橋、天満橋、渡辺橋、なにわ橋、

京橋、四つ橋、肥後橋、心斎橋、長堀橋、など、極めて多い。

外国人観光客が来て、日本語がわからなかったら、何故駅名の

多くに「バシ」が付くのか、意味がわからない事であろう。

時刻は午後7時過ぎ、完全に日が落ちた。

ドラゴン艇は中之島界隈を進むが、このあたりはビジネス街

であり本日は週末であるから人出はあまり多くなく、同様に

観光客もさほど多くない。観光客の殆どは昼間の間に名所を

巡るのであろうし、花見客も桜ノ宮近辺に集中している模様で

桜の少ない中之島界隈にまでは来ていない。

乗船時間が長くなったので、桟橋に艇をつけ休憩する。

熱いコーヒーとシュークリームが振舞われる、この経費の為、

本イベントは、500円という参加費を頂くことにしているとの事。

さて、一休みしたところで、あとは一気に本拠地の桜ノ宮を

目指して帰るとしよう。

それにしても夜間クルーズはなかなか新鮮だ、

ドラゴンといえば、完全に昼間のイメージであり、夜間に

ドラゴン艇を出すのは、よほど練習熱心な一部のチームだけで

あったし、確かに一般向け体験乗船のイベントで、夜間という

ケースは、今まで無かったに違いない。

夜間でのフラッシュを使った撮影であるが、基本的には、

フラッシュを「スローシンクロ」モードにすると良い。

つまり一般的なフラッシュ撮影では、その際のシャッター

速度は、シンクロ同調速度と呼ばれる、決まった値となる。

シンクロ速度はカメラの仕様により異なるが、コンパクト機

においては、1/60秒前後、デジタル一眼においては、

1/180秒~1/250秒前後である。

で、例えば、ISO感度400で、開放f2.8のレンズを用い、

1/60秒~1/250秒というシャッター速度で夜景を撮ったら

どうなるか?恐らくこの露出では暗すぎて、夜景は何も写らない

に違いない。なので、一般的記念写真では、せっかくの夜景を

前に、オートで発光したフラッシュでは、夜景が何も写らず、

人物しか写っていない事が殆どになると思う。

ただし、デジタルコンパクトで、ISO感度をAUTOで使っている

場合、スローシンクロモードにしなくても、ある程度ISO感度が

上がり、フラッシュの光量が少なく、加えてシンクロ速度が

遅い場合、たまたま人物+夜景が撮れる場合がある。

デジタル一眼レフではシンクロ同調速度が速く、まず夜景に

露出が合う事は無い。

よって「一眼レフよりコンパクトの方が夜景が綺麗に撮れたよ」

と言ったケースが、これらのモードを使いこなす事ができない

ビギナー層において起こりうるわけだ。

だからまあ、いずれの場合でもスローシンクロを使うのが

良いのだが・・

しかし今回、私は実はスローシンクロモードを使っていない、

フラッシュは強制発光のままでISO感度と絞り値を手動調整して、

シンクロ速度での夜景での露出を合わせた状態として、フラッシュ

光をそこに補助的に乗せる事にしている。

フラッシュ光量は、ガイドナンバーおよび撮影距離と絞り値で

決まるが、フラッシュ光自体に調光補正という機能がついている

ため、それを調整するか、簡易的には絞りを調整すれば同様の

効果を出すことができる。

で、何故そうしているか?と言うと、その方が原理的に分かり易い

事と、手ブレのリスクを低減する為だ。

そもそもシンクロ同調速度だが、スローシンクロモードでは、

その同調速度が際限なく下がってしまうリスクがある、その為

数分の1秒のシャッター速度まで勝手に下がって、手ブレ必至と

なってしまうかもしれない。

よって、カメラの取扱説明書にも「スローシンクロの場合は

三脚を必ず使用してください」と書かれている。

勿論ドラゴン艇の上で三脚など立てられるはずもなく、立てられ

たとしても揺れる船の上ではまったく無効だ。

で、三脚を使わない場合は、スローシンクロも使わず、通常の

強制発光のフラッシュのシンクロ同調速度、すなわちコンパクト機

では、1/60秒程度で背景の露出が合うようにしたほうが、

ブレ対策になるのだ。

銀塩カメラや昔のデジタルカメラでは、それは不可能な話であった

のだが、近年のデジタルカメラではISO感度を、かなり上げる事が

できる。今日持ってきているXQ1とX-S1でもそれぞれISO12800

を搭載している、よってシンクロ同調速度で夜景に露出を合わせる

事が可能となっている訳だ。

この方式であれば、フラッシュを引っ込めると、すぐに通常の

夜景撮影モードに移行できる、まあ、スローシンクロモードに

した場合でも同様ではあるが、同一の露出値で、フラッシュを

追加する、しない、という選択をした方が「原理的に分かり易い」

と書いたのがそれである。

さて、時刻は午後8時、そろそろ桜ノ宮に戻ってきた、

選手(漕手)達の体力も、ぼちぼち限界であろうし、

おなかもすいてきたし、トイレにも行きたい頃であろう。

前述の手順で艇を陸に上げ、収納する。

ここでドラゴン艇の下に入れてある台車は、市販品ではなく

「チーム未来」の手作りとの事である。

木材を組み合わせたなかなか複雑な機構になっていて、

クッション効果まで得られるようになっているという優れもの。

2ヶ月もかけて作ったという「チーム未来」の自慢の逸品だ、

大量生産して、他チームにも販売すれば?と一瞬思ったが、

手作りでは手間とコストがかかりすぎるであろう(汗)

簡単な終了ミーティングがあって、これにて本日のイベントは

無事終了。思ったより好評であったので、今後も、春秋など

良い気候の際に定番化していきたいとの事である。

さて、今回は番外編でのイベント紹介であったが、

今年の【熱い季節】の本番も、もうすぐだ・・