安価な中古ミラーレス機とマニアックなレンズを組み合わせ

アダプター遊びを楽しむシリーズ記事、第31回目

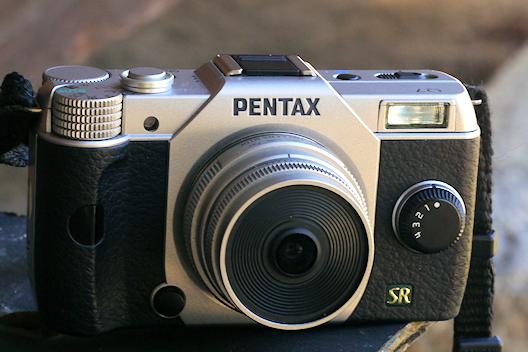

今回は、このシステムから。

Clik here to view.

カメラは超小型軽量ミラーレス機 PNETAX Q7

レンズは、Q用の 04 TOY LENS WIDE 6.3mm/f7.1である。

PENTAX Qシリーズのレンズは、標準的な描写力を持つシリーズ

01単焦点標準、02標準ズーム、06望遠ズーム、08広角ズームと、

描写力をあえてトイレンズ風としたシリーズ

03魚眼、04単焦点広角、05単焦点望遠,07単焦点ボディキャップ

の2つの系列に分かれる。

このレンズは「トイレンズ系」であり、基本的に高画質と言う訳

ではない。

また、Qシリーズは、初期のQおよびQ10が、1/2.3型撮像素子、

後期のQ7およびQ-S1が、1/1.7型撮像素子である。

同一シリーズの(デジタル・ミラーレス)一眼で、途中でセンサー

サイズを大きく変えるケースは珍しく、このQシリーズと

NEX→α7の例しか無かったと思う。

で、センサーサイズが変わって、(35mm銀塩)換算焦点距離(画角)

における倍率は、Q7の場合レンズ焦点距離の4.6倍が基本である。

すると、このレンズは、6.3x4.6=約29mm画角相当の広角レンズと

なる筈であるが、PENTAX のWEBサイトによると、何故か換算画角

は33mmとなっている(この理由は後述しよう)

まずは写り。

Clik here to view.

基本的に高画質レンズではない。それと、QシリーズのTOY系の

レンズ群はどれもピントが甘く、Q7に装着するとなおさらに

それが顕著だ、MFレンズであるので、Q7の貧弱な背面モニター

解像度と、精度の悪いピーキング機能では、ピント合わせは

困難であると言えるし、無限遠などの被写体はヘリコイドを

いっぱいに廻しても、どうもピントが合わない模様だ。

で、まあ、そのあたりはどうでも良い、トイレンズであるから

できれば、あまりシャキっとは写って欲しく無いわけだ。

トイレンズに求めるのは、そうしたユルい写りである。

そして、Qシリーズの私が思う最大の長所は、エフェクト母艦

としての利用である。小型軽量というのは最大のメリットだとは

思わない、その結果としてセンサーサイズや操作性等いくつか

のカメラとしての必要な部分を犠牲にしているし、小型とは言え

意外に中途半端なサイズであるので、カメラバッグの仕切りの

1つを占有する点では、他のミラーレス機と大差ないからだ。

長所であるエフェクトに関しては、その多彩さ、操作系の良さ、

オリジナルエフェクトが作れる事など、他のミラーレス機の

追従を許さない。

まあ、そういった理由から、Q7での撮影では、たいてい何かしら

のエフェクトを掛けて楽しんでいる事となる。

トイレンズ系の場合は、元々高画質は期待できないので、さらに

そうしたエフェクトの重要度が増し、創造性を用いて遊ぶような

撮影スタイルとなるであろう。

さて、本レンズ、04 TOY LENS WIDEは、そうした目的には

最適のように思えるが、無限遠にピントが合わないの問題だけは、

かなり気になる。

反面、最短撮影距離は、驚異の7cmである。

Clik here to view.

まあ、実際の焦点距離が6.3mmのレンズであるから、最短はその

10倍で、6cm前後というのは納得のいく話だ。

6.3mm/f7.1のレンズであっても、7cmまで寄れば背景をボカせる

ほど被写界深度が浅くなるのはちょっと驚きであるが、まあ、

思えば、初期のGR Digitalシリーズが、本レンズと同等の焦点

距離6mm程度で、Q7とほぼ同等のセンサーサイズで、f値こそ

違えど、最短の1cm程度まで寄ることで背景を盛大にボカせた事を

考えれば、Q7+本レンズで背景がボケるのも、当然と言えば

当然であろう。むしろGR Ditgalの前例を考えると、もうちょっと

寄れてもよかったかも知れないとも思ってしまう。

でもまあ、本レンズにしても、寄れる、というだけであり、

近接においてもピントがかっちり来ないユルい写りなので、

あまりそのあたりの性能面をとやかく言ってもしかたが無い。

Clik here to view.

Q7のセンサーサイズ1/1.7型における換算画角であるが、

どうやらちょっと変わったことをやっているらしい。

トイレンズシリーズはやはり、イメージサークルが大きく

なったセンサーサイズには対応していない模様であり、

一度1/2.3型相当でクロップ撮影してから、1/1.7型相当に

拡大補完しているとの話を聞いた。

なので、6.3mmレンズが33mm相当(5.2倍)と、Q7の本来の

4.6倍とも、Q10の5.5倍とも異なる、半端な値になる模様だ。

本レンズ、TOYY LENS WIDEの購入価格は、中古で4000円弱。

まあ新品でも6000円程で購入できると思う。

この中古には保証書が付いていて、わずか1ヶ月前の大手量販店

の判が押してあった。恐らくは、前ユーザーは、買ったものの、

写りの酷さに驚いて、すぐ手放したのであろう。

もしかすると「トイレンズ」という意味がわかってなかったのかも

知れない。

しかし買取代金は半額以下だったろうと思うので、差額は丸損だ。

まあ、そういう類のレンズと理解して、上手く使いこなすので

あれば十分面白いレンズだと思うのだが、買ってすぐ手放す

のはお金をドブに捨てているのと同じで、勿体無い話だ。

----

さて、次のシステム。

Clik here to view.

カメラは、LUMIX DMC-G5 特殊レンズ、および望遠系

MFレンズの母艦としているマイクロフォーサーズ機。

ベースISO感度が高い事や、デジタルズームの操作系が優れて

いる事がその理由で、望遠のテレ端をさらに拡張できる。

レンズは、TAMRON SP 500mm/f8ミラーレンズ(55B)だ。

「ミラーレンズ」と「ミラーレス」は、語感が似ているので

ビギナーユーザーは混乱するかも知れないが、前者については

「反射光学系レンズ」という事で、厳密にはガラスレンズではなく、

反射用のミラー(反射鏡)が入っている物だ。

つまり、反射式天体望遠鏡と類似の仕組みであり、よって、

写真用レンズにおいても、ミラーレンズは主に望遠域で使用される。

長所は、長い焦点距離(この場合は500mm)の割に小型軽量な事、

そして安価な事である。

短所は、絞り値の調節が出来ないこと、AF化が難しい事(一応

AFミラーレンズは、ミノルタ製が1機種存在する)さらには

ガラスレンズよりも画質が落ちる場合が多い事だ。

そして長所か短所かは微妙な点として、ボケがリング状になる

事である。

Clik here to view.

今回は、リングボケについては、できるだけ出さないようにし、

G5の特徴である「ファンクションレバー」にデジタルズームを

アサイン可能な事から、本レンズを銀塩換算1000~2000mm/

f8の超望遠ズームとしての目的で使ってみることにしよう。

ただし、G5にも、勿論ミラーレンズ側にも手ぶれ補正機能は

入っていないし、そもそも1000mm超の超望遠域においては

被写体がファインダーからフレームアウトするくらい大きな

ブレが発生する(勿論、三脚は邪魔になるし、アングルの自由度

が無くなるため、このような場合でも使用しない)

それから(換算)800mmを超えると、被写体を見つけたとしても、

そこにレンズを向けて、ぴったりと被写体をフレームに入れること

すら難しい。ただ、これも練習次第の要素もあり、最近1000mm超

の超望遠撮影を(本シリーズ記事でも)色々とやっているので、

1000mmくらいであれば、レンズを向けたところに、だいたい

被写体を捉えられるようになってきた。

けど、ブレの方はやっぱり盛大に出る、1500mmを超えると

フレーミングがかなり怪しくなってきて、2000mmwを超えると

ブレてフレームからはみ出してしまうケースが多くなり、

3000mmを超えると、もう、偶然でしかフレーム内に被写体を

捉えることはできない、まあ、こうした限界点もわかって

きたので、あとはさらに技術を高めるか、あるいは手ブレ

補正機能内蔵のマイクロフォーサーズ機(Olympusであれば

一般的、Panasonicでは数が少ない)を購入して、それで

どれくらい超々望遠域の手ブレが緩和できるのか、試して

みるとしようか・・

Clik here to view.

本レンズの最短撮影距離は、(500mmの)ミラーレンズと

しては極めて短く、1.7mである、なので、こうしたマクロ的

な撮影も可能である。

ただし、これはかなり遠くから撮っている。2mは超えている

距離であろう。感覚的には望遠マクロと言うよりは望遠鏡だ。

そして、ミラーレンズをデジタル(APS-C機またはμ4/3機)で

使った時に毎回思うことだが、どうも最短撮影距離が、スペック

上より長くなっている気がする(?)

第9回記事のKENKO 400/8 もそうだし、第20回のMINOLTA

RF250/5.6の時もそうだった、ミラーレンズに書かれている

指標の最短の数値までピントリングを廻しても、ちゃんと計測は

していないが、なんとなくその距離まで近寄れていない気がする。

これはあくまで「気のせい」なのであろうか?つまり、

一般的な望遠レンズは、135mm程度の焦点距離だと1.3m程度

の最短撮影距離であるから、そのようなつもりで、400mmや

500mmのレンズを使うと、3mとか4mとか、慣れない間合いと

なる事から、寄れていないと錯覚するのであろうか?

それとも、デジタルだから(センサーサイズが小さいから)

最短撮影距離が伸びているのであろうか?後者は光学的には

あまり考えられない事であるが、ミラーレンズの時にばかり

その感覚が起きるので、ミラーだと光学系の理屈が何かしら

変わってくるのであろうか・・?(そのあたりは不明である)

Clik here to view.

TAMRON 500mm/f8ミラーは、ロングセラー商品であり、

1970年代後半の55B型(本レンズ)や、その後、

1980年代~2000年前後の55BB型という風に、長期に渡り

販売が継続されていた。

いずれもマウントは「アダプトール2」であり、各社のMFマウント

にユーザー自身で換装可能、まあ、これは銀塩MF時代は非常に

重要な長所であった。つまり、このレンズを1本持っていれば、

アダプトールを交換すれば、ニコンでもキヤノンでもペンタックス

でもミノルタでもオリンパスでもコンタックスでも、どのメーカーの

MF一眼にでも装着できたのである。この時代のマニアは、

複数のマウントの一眼を所有する事は「常識」であったので、

本レンズは「望遠はこれ1本で共用する」という意味においても

マニアの所有率はかなり高いレンズであったのではなかろうか?

そして、最短撮影距離が、この手の望遠レンズにしては極めて

短い事もあり、その点においても人気の一因であろう。

画質も、ミラーレンズだから悪かろうという常識を覆して

そこそこ良く写る。

ピントリングの回転角の割合が、一般的なガラスレンズとは

異なるので、ピントが合わせにくい印象があるが、まあそれも

慣れの範疇であろう。

Clik here to view.

何よりも嬉しいのは、価格が安価な事だ。

普通、500mm級の望遠レンズというと、最低のスペックで

あっても、中古で5~6万円以上、ちょっとまともそうなもので

中古でも数十万円と極めて高価だ。

本レンズの購入価格は、1990年代で23000円、ただしこれは

本レンズが人気が高かった時代の話だ、その後、中古相場は

じわじわと下落し、2000年代で1万円台、現在では、場合により

1万円を切る中古もたまに見るまでに値下がりしている。

本レンズはマニア必携レンズの1本だ、ましてや1万円を切る

価格であれば何も躊躇する必要は無い、安価なものを見つけたら

入手しておくべきであろう。

----

さて、次のシステム

Clik here to view.

カメラはお馴染み、Eマウントでのアダプター母艦のNEX-7

あまり良く書くと相場が上がってしまうのを懸念しているのだが、

本カメラはEマウント最強の操作系を誇るが、フルサイズのα7

人気の影に隠れて相場が暴落、極めて高コストパフォーマンスと

なっている旧最高級機だ。まあでも、この高度かつ複雑な操作系は

ビギナーユーザーには使いこなせないだろう事は明白であり、

プログラム露出やフルオートでAFズームレンズを使って撮って

いるようなユーザー層には推奨しない。そういう使い方で

あれば、もっと安価な中級NEXやαで十分だからだ。本NEX-7は、

カメラの全ての機能のうち、少なくとも9割以上を理解している

ユーザー層で無いと上手く使えないカメラである。

そして、レンズは、コニカ HEXANON AR52mm/f1.8である。

ARヘキサノンは、本シリーズ過去記事でも何度か紹介しているが

まあ、どのレンズも比較的良く写る。

Clik here to view.

このレンズの発売時期 1960~1970年代にかけて、

であれば、恐らく他社レンズよりも描写力において優位性を

持っていた事であろう、「ヘキサノン」という名前が「神格化」

されていた事もうなずける。

ただし、いつも書いているが、ヘキサノンだから全て良いという

訳ではない。私は天邪鬼なもので、はるか昔に良いと言われて

いたからと言って、現代ではそれは通用しない事を、確かめて

みたいと思ってしまう訳だ。

これまで紹介した中では、AR35/2.8などは確かに現代でも

通用する写りを見せてくれていたし、さらに意地悪して、57/1.4

の大口径標準(昔は性能を出すのが難しかった)や、200/3.5

(望遠も昔は性能を引き出すのが難しい)を持ち出してみた

のであるが、まあ、どれもそこそこ写るのには感心した。

今回は、安物の小口径標準である52/1.8を持ち出してみる、

これはさすがに厳しいのではなかろうか・・?

Clik here to view.

曇天でやや薄暗い光線状況での撮影、ただし、こういう条件は

むしろオールドレンズに有利だ、コントラストが高い現代の

レンズ(やカメラ)においては、光線状況はあまり意識する

必要性は無いかも知れないが、オールドの場合は、一般的に

良く写るだろうと想像される晴天時の撮影よりも、曇天や

やや暗所、フラット光などの方がむしろ性能を発揮できる。

(逆に言えば、高コントラスト被写体などには弱い)

Clik here to view.

ホケ質はあまり良くない、というか、ボケ質破綻の回避方法

が難しいレンズだ。単純に絞り値を変えたくらいではあまり

改善が見られず、撮影距離や背景の絵柄などを意識して

おかないとならない雰囲気だ。

本レンズの購入価格は、1990年代に4000円とかなり安価

であった。

その後、デジタル時代になってARレンズ全体の相場は下落

傾向となった。まあ、アダプターが作りにくいマウントであったのも

中古相場下落の原因であろう。2010年代のミラーレス時代に

入ってから、ARマウント用アダプターは入手可能となったが

ARレンズそのものは、だからと言って相場が上がる事はなく

横ばいまたは下落(ちなみに、CONTAX Gシステムのレンズは、

アダプターが出来てから中古相場が上がってしまった)

結局、ARレンズは、その性能のわりに安価で、コスパが非常に

高い、難点は中古の玉数が少ない事であるが、見つけたら

オールドレンズ入門用に最適だと思う。

ただ、どうせヘキサノンを使う(買う)ならば、1960~1970

年代に神格化されたその性能の片鱗が診られる方が良いで

あろう、すると、これの他の標準レンズか,AR36/2.8か、

はたまた AR40/1.8かと、なかなか悩みどころにはなると

思うが、まあ、いずれ本シリーズで一通り紹介したあたりで、

お勧めARレンズを決めることとしようか・・

---

さて、次は今回ラストのシステム。

Clik here to view.

カメラは「孤高のKマウントミラーレス機」PENTAX K-01だ。

AF/MFともにピント合わせの精度や操作系といった性能に

弱点を持つ、この課題に対処するため、ピント合わせの負担

が少ないレンズとの組み合わせを模索している最中である。

レンズは TAMRON SP 90mm-/f2.8 Macro である。

昔から名玉と称されており、マニア必携のレンズ、いわゆる

通称「90マクロ」を持っていないマニアは居ないであろう。

・・とは言え、このレンズは長い歴史を持ち、型番を指定して

あげないと正しく分類できない。このタイプは、72Eであり、

1996年の発売のAF版のものだ。

これ以前には、MF時代のf2.5版(52B,52BB)、f2.8版(72B)、

およびAF時代になってからのf2.5版(52E)が存在しているし、

これより後の同じf2.8版でも、172E,272E,F004と、多くの

型番のモデルが存在する。これらは時代の変遷とともに、

スペックも価格もまちまちであるが、いずれもフルサイズ

対応であり、基本的には、f2.5版とf2.8版の2つの大まかな

光学設計の差異がある。

172Eからのデジタル対応での後玉の小改良とか、超音波モーター

内蔵手ぶれ補正機能などの付加機能に拘らなければ、AF初期の

f2.8版の72E(本レンズ)でも十分である。

ただし、MFのf2.5版はずいぶんと描写の性格が異なるので、

52BBあたりを1本併用して持っておくのも悪くないであろう。

Clik here to view.

本レンズは、f2.8版になったと同時に近接域での性能に重点を

置いて設計されるようになった、その為、中距離撮影などでは

ボケ質が旧タイプ(f2.5版,52BB等)に比べて固いイメージがある。

ただまあ、それは両者を比較した時の話であり、本機を1つの

レンズとして見れば、ボケに関しても全体的にさほど悪くない。

例のボケ質破綻は、発生する場合があるので、絞り値や背景の

絵柄などに注意して、それを回避するのが良いと思われる。

K-01の貧弱なピント性能との組み合わせにおいては、当初

「ダメな組み合わせとしての限界確認」としてテストするつもり

だったのが、意外にスムースにピントが合う。まあ、もっとも、

それは条件によりけりで、いったんピントを外してしまうと、

遅いコントラストAFがいったりきたり往復するので、待って

られずかったるい。ちなみに、MF操作はピーキング機能の精度、

背面モニターの解像度、拡大操作系、などの悪さにより絶望的

なので、本来ならばMFで使うことが90%以上である「90マクロ」

であってもMF操作を用いることができない。

AFが合う時には合うので嬉しくなって、できるだけコントラスト

AFが合いそうな被写体のポイントを見つけて「合わせに行く」と

まあ概ね快適に使うことができる、本来最もダメな組合わせに

なるだろうと覚悟して持ち出したのに、いったい何故だろう・・?

余談だが、AFが合いそうな条件で合わせる、というのはいかにも

エンジニア的な発想だ。つまり、技術的な原理・原則がわかって

いると、それを逸脱した操作を行わないのがエンジニアの心理

なのだ。これは長所ばかりではなく、短所になる場合もある。

例えば、プログラマーがソフトウェアを開発したとする、

そのデバッグ(問題点やミスの洗い出し)を開発者本人がやると、

本人はそのプログラムがどのように組まれて、どのように動作

するかを熟知しているから、それに沿った操作を本能的に

やってしまう、したがって、正常に動作しているように見え、

バグを洗い出す事が出来ない。

ところが、そのソフトの内部の事を、まったく知らない人が

操作すると、設計者が思いも寄らない操作を行うので、

バグやエラーがボロボロと発生するのだ。

私もプログラミングは若干できるので、こうした経験もある、

自分で動かしている時はまったく問題ないのに、他の人が

いじくると、エラーになってしまうのだ。

たとえばファイル名の中にスペース(空白)を入れたりして、

あとで、プログラムでそれを認識しようとしてエラーとなる、

「普通そんな使い方はしないでしょう?パソコンの常識だよ」と

言っても、世の中的にはそれは通用しない、どんなアマチュアが

いじくっても安全なようにする「フールプルーフ」は必須なのだ。

けど実際のところ、フールプルーフやフェイルセーフといった

対策の為にソフトウェア開発時に費やす時間は極めて大きい、

例えば、自分だけ使って動くような部分は全体の工数の3割で

出来あがったとして、残りの7割の時間は、そうした、誰がどう

いじくるかわからない部分の対応に費やされてしまうイメージだ。

そして、カメラにおいても、私が使う場合には技術内容や設計

思想を一応理解してから操作をするので、それにそぐわない

操作はしない、したがって、カメラに技術上の欠点があったと

しても、それを気にすることは基本的にはあまり無いのであるが、

「操作系」に関しては例外である。

つまり、ユーザーインターフェース設計は、写真を撮影する

という操作内容全般を理解してカメラメーカーが行う事なのだが

それがあまりに不出来であったり理不尽であると、すなわち写真を

撮るという行為を理解していない設計であると、ちょっと頭に来て

しまう、「メーカーのエンジニアは写真を撮っているのか?」と

疑ってしまうのだ、

まあ確かにデジタル時代、特にミラーレス機は、本来の写真を

撮るという基本部分に付加する機能が沢山ありすぎて、それらを

上手くまとめることが出来ていない可能性は高い。でも、多くの

機能を「とりあえず入れました」というだけでは、実際の撮影の

場では使えない機能になってしまう・・

そのあたりの良し悪しは簡単には見分けがつかないかもしれないが

まあ、購入時には注意する必要はあるだろう。

Clik here to view.

余談が長くなりすぎた、TAMRON 90/2.8 Macroの話に戻ろう。

まあ、マクロレンズと言うと花や小物を撮る事が一般ユーザーの

マクロを買う目的のほぼ100%だと思うが、今回はあえてそうした

撮りかたはしていない。

理由はいくつもあるが、最大のポイントは、近接撮影時の

性能ばかり見ていても意味が無い、レンズとは様々な条件で

撮るべきものである、という点であろう。

他には、心情的には、マクロ撮影ではいわゆる「図鑑撮り」に

なってしまう事だ。「図鑑撮り」とは、良く言えばその対象

となる被写体(花、草木や昆虫など)の特徴をちゃんと捉えて

説明的に撮るという事なのだが、悪い意味で使われる場合は

何ら写真的な創造性を含まない撮影である、という意味になる。

別の言い方をすれば、花のマクロ撮影では綺麗に撮れたとしても

それは花そのものが綺麗であり、また、レンズなどの性能が

優れている為であり、撮り手の手柄がそこには何も無い訳だ。

ビギナーの頃であれば、マクロによる花の撮影とかは極めて

面白く楽しく感じるかもしれないが、ベテランともなると

花とかは敬遠される被写体の筆頭であるかも知れない・・・

Clik here to view.

90マクロの写りについては、とやかく言う必要は無いであろう

それこそ星の数ほどレビューや作例などは世の中に存在するし、

マニアとして必携のレンズでもあるからだ。

本レンズの購入価格だが、2000年前後に20000円であった。

ロングセラーで様々なバージョンが存在しているが、一番効率が

悪いのは最新型を新品で買ってしまう事だ。まあ、色々と付加機能

が付いているかもしれないが、量販店で7万円以上という風な

価格帯になってしまうと、これではちょっと敷居が高い。

私が思う本レンズの適正相場は、やはり2万円までだ。

72E型であれば、その価格帯で、豊富な中古の玉数から

探す事は可能だと思うし、それで描写力が気に入って、さらに

懐に余裕があれば、超音波モーターでも手ブレ補正版でも

好きなように新しいモデルにアップデートすれば良いと思う。

ちなみに、ニコン、キヤノンユーザーは不利だと思う、

それ以外のマウントであれば多くのデジタル一眼レフで

ボディ内手ぶれ補正が使える。

本レンズはPENTAXマウントであるが、PENTAXのデジタル機

でもボディ内手ブレ補正が効くので、安価な旧型の中古でも

十分である。尤も、花の撮影などでは、いくら手ブレ補正機能が

あっても、被写体の方が風などで動くので、殆ど意味は無いので

念のため・・・

さて、もう文字数が限界なので、次回記事に続く・・