安価な中古ミラーレス機とマニアックなレンズを組み合わせ

てアダプター遊びを楽しむシリーズ記事の第30回目。

まず、このシステムから。

Clik here to view.

カメラはFUJIFILM X-E1、Xマウント最初期のミラーレスであり

AF性能および操作系に課題を持つ。そして、MF時もピーキング

精度や拡大操作系に問題があり、完成度が高いとは言い難い

カメラである。まあでも、アナログライクな操作性や絵作りに

長所を持つので、ピントさえ合えば・・ という感じではある。

レンズは第17回記事でも紹介した XF56mm/f1.2R APD

ミノルタ/SONY STF135mm/f2.8[T4.5]と並んで、現在2機種

しか存在しない「アポダイゼーション・エレメント」を内蔵した

レンズであり、AF動作可能なものは、本レンズ(以下APD)が

唯一である。(コントラストAFにより、AF機構が実現できた)

アポダイゼーションとは、グラデーションのかかったフィルター

の事であり、レンズ周辺に行くほど減光率が高くなる。

それが写真にどういう効果をもたらすか?と言えば、まあ、

ボケ質が綺麗になるという訳だ。

Clik here to view.

このシリーズ記事で良く話題となる「ボケ質の破綻」は、

APDにおいては起こらない、いつでも綺麗なボケ質が得られる

という多大なメリットがあるが、注意点としては基本的に絞りを

開けた状態で無いとアポダイゼーションの効果は発揮できない。

なのでAPDやSTFは、絞り開放で使うのが基本であり、

絞り込んで撮る事はまずしない。

開放f値は本レンズの場合f1.2と明るいが、アポダイゼーション

フィルターは、その構造上、レンズに入ってくる光の量を減らして

しまうので、実効絞り値(すなわちf値ではなくT値)はT1.7となる。

これでも日中は明るすぎ、最高1/4000秒のX-E1のシャッターは、

最低ISO感度でもすぐオーバーしてしまうため、減光(ND8)フィルター

の装着が欠かせない。

Clik here to view.

STF同様、いつでも最良のボケ質が得られるのは非常に大きな

APDのメリットだ。

なお、STFとの詳細な比較については第17回記事で書いて

いるので、今回は割愛する。

STFを購入してから20年近くが経過し、より短い焦点距離のSTFが

欲しいと思っていながらも諦めていたのだが、2014年に突然

FUJIからAPDが発売された時は、かなり驚いた。

それまで、Xマウントのシステムにはあまり興味を持てなかったの

だが、こうした魅力的なレンズが発売されたのであれば話は別だ。

APDを使うためにXマウント機を買おうと思ったのであったのだが、

肝心のAPDの新品価格が高すぎた。

1年ほど待って2015年後半、やっとAPDの中古が出てきたので、

迷わずそれを購入、カメラボディは何でも良いか・・と思ったが、

EVF搭載機でローパスレスという点に着目して、新型が出て安価に

なったX-E1を合わせて購入したのだが、残念ながらX-E1はピント

性能や操作系に問題ありで、ちょっと困ったものである。まあ同社の

ミラーレスでは初号機に近いので、やむを得ない点もあるが・・

とりあえずX-E1の操作系の問題は目をつぶろう、APDが使えれば

それだけで目的は達せられるのだ。

で、いつも書いているように、カメラシステムを揃える上で、

「ボディ価格とレンズ価格との比率は2:8とする」が、私の場合の

ルールである。APDの中古購入価格は11万円程であったので、

ボディは、その1/4の27500円の予算が適正だ、X-E1の中古は、

その予算にぴったりだった。

レンズを買い足せばシステム的なバランスは、予算比率上からも

Xマウントシステムの使い勝手の上でも本来ならば望ましいのだが、

今のところ、X-E1の問題点を考えると、むやみにレンズを増やすの

は得策では無いと思い、それは保留している。

他の焦点距離の普通のレンズはいくらでもあるので、あえてX-E1で

Xマウントのレンズを揃える必要性も少ない。まあ、今後も最小限の

範囲でしかレンズを購入しない予定であり、ともかくAPDが使えれば

それで満足な訳だ。

Clik here to view.

「唯一のもの」というのは、私が様々な商品を買う時の、最も大きな

購入動機だろうと思っている。APDは、その「唯一のもの」であり、

他に代わるものは存在しない。

しかし、発売後にさほど時間が経っていないのに中古に出して

しまうというのは何故なのだろうか?まあ、お金が必要となったので

あればやむを得ないのだろうが、欲しくて買ったレンズでは無かった

のだろうか?高価なレンズであるので、中古として売ってしまう

だけで、5万円も6万円も損することは確実であろう、その点だけ

見ても勿体無いと思うのだが、もし、このレンズがどんな性質な

ものであるかを知らずに買って、その結果として売却してしまった

のであれば、それはそれで、さらに勿体無い話だと思う・・

よほどの事が無いかぎり購入したレンズは手離さないのが基本だ、

カメラがどんなに進化しても、レンズは、この先、ずっと使う

ことができる。そうしてレンズを重要視する為に、カメラ本体の

購入予算は抑えるべきであり、その結果として、持論である

「カメラ対レンズは2対8の予算」という話が出てくる訳だ。

最近はさらにこの持論が発展し「カメラとレンズの組み合わせは

カメラの方が高すぎないようにする」という風になってきている。

銀塩時代はともかく、デジタルあるいはミラーレスのカメラは

価値の下落が激しい。発愛直後の高価なカメラを新品で買う

事は意味が無いと、近年は思うようにしている。

----

さて、次のシステム。

Clik here to view.

カメラは、OLYMPUS E-PL2 μ4/3機である。

長所は、中古が1万円以下の低価格である事、

ISO感度がAUTOで6400まで上がる事、手ブレ補正内蔵、

フラッシュ内蔵、背面モニターの解像度が高い事、と、

PENシリーズの中では、最もコスパが高い機種ど思われる。

短所は、EVFが無く、かつ拡大操作系が課題でピーキング機能

も無い、よってMF操作は絶望的となる。また、絞りと露出補正の

操作系やエフェクト操作系にも課題を持つ。

これらの長所、短所からは、装着レンズは、MFトイレンズ、

AF広角系レンズ、MF超広角系レンズ、のいずれかが望ましい。

これらのレンズであれば、カメラの短所を相殺する事ができる。

しかし、今回のレンズは、SIGMA A60mm/f2.8DNである、

これはE-PL2の欠点を相殺できるかどうか、ぎりぎりのスペックだ。

で、これは最近の本シリーズで良くやる「限界性能テスト」である、

つまり、たとえば、E-PL2にボディキャップレンズ 15mm/f8(MF)

を装着するのであれば快適に使える事はわかっている。

AFであれば、SIGMA 30mm/f2.8DNであれば、これも快適に使えた、

(第10回記事)

じゃあ、被写界深度が、やや浅いA60/2.8だったら、どうか?

という限界性能を調べる、という意味だ。

Clik here to view.

描写力に定評がある A60/2.8ではあるが、E-PL2との組み合わせ

においては、色々と問題点が見えてくる。

まず、E-PL2自体の操作系の課題として、絞りと露出補正を独立

してコントロールできないという点がある。露出補正ボタンを押せば、

その瞬間は、背面十字キーの上下が絞り、左右が露出補正,という

操作系になり、これは優秀である。

ちなみに、この操作系は、今から20年近く前、1990年代後半の、

オリンパスのCAMEDIAシリーズの一部の機種にも搭載されていて

当時は関心したものである(一部の・・というのは、他のCAMEDIA

には搭載されておらず、カメラの機種毎の開発チームによって、

写真を撮るという行為を熟知している場合と、そうで無い場合が

ある、という事に気づかされた瞬間でもあった)

で、E-PL2の露出操作系が優秀なのはこの瞬間だけであり、

他のボタン操作をしたり、電源を切ったりすると、見事にこれを

忘れてしまう、つまり優秀な操作系が保持できないのだ。

まあ、こういう事はよくある、前述のFUJI X-E1にいたっては、

メニュー位置すら記憶する事ができない、これはかなり酷い例だが、

多かれ少なかれ操作系に課題を持つカメラが殆どであり、

操作系に優れたカメラは数える程しか存在していない。

この操作系の課題により、絞り値や露出補正を駆使した撮影が

やりにくい、面倒なので、どうしても手抜きになってしまう訳だ。

Clik here to view.

レンズ側にも問題点がある、このレンズのヘリコイドは無限回転式

である(ちなみに最短撮影距離は50cmだ)

しかし、E-PL2のAF精度はさておき、ヘリコイドがアナログ的な

有限回転方式で無い場合は、最短撮影距離付近での撮影が難しい。

つまり最短撮影距離を少しでも下回ってしまうと、ピントが合わない

か、または合わせようとしてピントが往復して迷う、この迷う速度が

コントラストAF方式のミラーレス機では非常に遅いのだ。

これを避けるために、本来は有限回転式のヘリコイドを最短撮影距離

付近で固定して、AFをやめてMFとし、後はカメラごと前後させて

ピントの合うポイントを探す操作が出来れば良い。

AFからMFへの移行は、E-PL2ではAF-S+MFのモードを選択して

おくと、ピントリング操作と同時に拡大モードに入るので、被写体が

中央にある場合はこれで特に問題無い。

(ちなみに、拡大枠の位置を変える操作系は、E-PL2は優秀では無い)

で、MFでかつ拡大モードとなれば、ピーキングが無くともピント

位置は、E-PL2の46万ドット液晶では、なんとかわかるのであるが、

ここでレンズ側が無限回転式だと、このピント距離が最短撮影距離

かどうかが判断できないのだ。もし、既に最短に到達していると、

それ以上いくらピントリングを廻してもピントが合わないので、

その操作は無駄になり、体ごとポジションをバックして撮影

しなければならない、つまり、無駄打ちをするかどうかが、

事前に判断できないという問題がある。

ややこしい事を書いていると思うかも知れないが、AFが最短付近で

合いにくい場合は、レンズを最短にMFで固定して体を前後してピント

合わせをするという方法は、撮影の基本中の基本であり、例えば

写真教室の初級コースですら教える事である。まあ、つまり誰でも

知っている事であり、レンズやカメラの仕様を決めるメーカー側が

設計の都合か、あるいは下手をすると、そこまで配慮しておらず、

写真を撮る操作を、やりにくくしてしまう事は問題だと思う。

Clik here to view.

本レンズは、MF操作性に課題があり、その結果として近接撮影が

やりにくいという問題に繋がる。まあでも、描写力は極めて高い

部類と思われ、かつ価格も安価である。

本レンズの購入価格は2015年に中古で14000円であり、

現在2016年であれば、もう少しだけ相場は下がっていると思う。

非常にコスパが高いレンズであり、中遠距離のAF撮影に特化

するのであれば、全く問題は無く、むしろ「必携」と言っても良い

優秀なレンズだと思う。

(ちなみに、μ4/3版以外に、Eマウント版もある)

---

さて、最新レンズばかり続いたが、次はオールドだ。

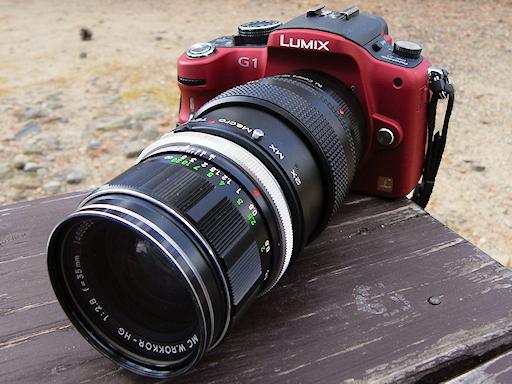

Clik here to view.

カメラは、アダプター母艦のDMC-G1、毎回書いているが、操作系に

優れた数少ないカメラの中の1台である。

2008年末発売と古いカメラであり、2014年頃には、中古相場は

7~8000円まで下がったのだが、2015年後半位からめっきり

中古を見なくなり、たまに出ても14000円前後と、かなり相場が

上がってしまった。何故だろうか?古いカメラだから、中古市場的

には安く売ればそれで良いのではなかろうか?

このカメラのMF操作系の優秀さなんて、中古市場の価値感覚

では、どうでも良い事ではなかろうか?知っている人だけが、

安くて良いものを買えば良い、と思っているのだが・・・

レンズは、ミノルタのMFレンズ MC W ROKKOR 35mm/f2.8

正直、あまり好きでないレンズだ、およそ20年も使っているが、

良いと思った事は殆ど無い。

で、あまり興味が無いレンズなので、そのまま使うのも面白みに

欠けると思い、今回は、KENKO マクロテレプラス MC7との

組み合わせを試してみよう。

マクロテレプラスは、シリーズ第18回記事でも紹介しているので

重複説明は避けるが、簡単に言えば、リアコンバーターであり、

テレコンとして焦点距離2倍(画角は1/2=狭い)f値も1/2

(=暗い)になるという基本機能と、繰り出し型ヘリコイドで、

マクロ撮影をも可能とする、という仕組みである。

ちなみにマクロ倍率(撮影倍率)は、銀塩(フルサイズ)で、

50mm標準レンズの場合に1対1となる模様であるが、デジタルで

しかもμ4/3で、加えて35mmのマスターレンズでは、どのような

撮影倍率となるるか、計算方法が不明で見当がつかない。

Clik here to view.

まあ、そこそこ寄れるようになる模様であるが、問題は画質劣化だ、

マクロテレプラスは、やはり画質の低下が気になるアイテムだと

思う。おまけに、このマスターレンズのMC 35mm/f2.8が、描写力に

課題あり、のレンズな訳だ。

性能の悪いレンズに、性能の悪いコンバーターを使うと、さらに

性能が悪くなるのは当然だ、しかし、逆に性能の優れたレンズに

性能の悪いコンバーターを組み合わせるのは、最終的な画質は

そこそこになったとしても、なんだか勿体無くないであろうか?

まあ、このあたりは利用者のポリシーの問題もあるかも知れないが、

私としては、性能の高いレンズは、そのまま使いたいし、逆に性能の

悪いレンズは、あれやこれや遊んでみるのも良いかと思っている。

Clik here to view.

ミノルタMC35/2.8は、発売時期によっていくつかのバリエーション

が存在する模様だ、本レンズはHGというタイプであり、最初のHは、

ヘキサなので6を意味し、後のGは、アルファベット順、つまり

A,B,C.D.E,F,Gなので7を意味する。

すなわち、レンズが6群7枚構成である、という意味である。

ミノルタがMCレンズにこのようなレンズ構成記号をつけていたのは、

1960年代までだと思われるので、およそ50年近くも前のレンズだ。

まあ、この時代のレンズの描写力に過度な期待は禁物であるが、

それでも描写力的には不満足だ。問題はフレアとハロ、そして

解像力不足であると思うのだが、この場合、マクロテレプラスとの

相乗効果で、本来よりも、さらに画質が劣化していると思われる。

銀塩時代に、本レンズはミノルタ SRT-Super等のクラッシックな

MF一眼レフにつけて遊んでいた、銀塩時代ではマウントアダプター

遊びは殆どできなかった(せいぜい各マウントのボディにM42

アダプターを使うくらいであっただろうか・・)ので、オリジナルの

マウントのボディを使う事になる。

その際、カメラの年代とレンズの年代を合わせる事が、ちょっとした

マニアックな遊び方であった。ミノルタMF一眼レフは、SRT-Superの

他にも、もう少し新しいX-1,XD,X-700,X-500と、何台かのカメラを

持っていたのだが、MCレンズを絞り優先で使う上では他の一眼でも

何ら問題は無い、でも「時代を合わせる」と言う発想においては、

SRT-Superが最もしっくり来ていたように思える。

Clik here to view.

「時代合わせ」という点で言えば、よりマニアックな遊び方としては、

そのレンズが作られた時代の被写体を探したりする事もある。

この古い標識は、40年やそこらは経過しているかも知れないので、

まあ、ちょっと気になったわけだ。

本レンズは、1990年代に中古購入、価格は12000円と、性能から

すればかなり高い買い物であったと思う。

まあ、当時は第一次中古カメラブームであったので、高めの相場は

やむを得ない点もあったかも知れない。

現代で必要と思われるレンズでは勿論無い、レンズ単体での性能的な

不満は、カメラをどう組み合わせても防ぎようが無いからだ。

もし、どうしてもロッコールらしい描写が欲しい場合は、他にMCでは

標準レンズ系では良いものもいくつかあるので、またいずれ紹介して

みようと思う。

----

さて、次は今回のラストのシステム。

Clik here to view.

カメラは、お馴染み Eマウントのアダプター母艦のNEX-7

レンズは、COSINA MC 55mm/f1.2である。

現代のコシナは、ご存知、フォクトレンダーやツアイスのブランド

を擁する高級レンズメーカーとして著名であるが、このレンズが

発売されていた時期(推定 1980年代~1990年代)では、

他社OEMカメラやOEMレンズの製造が主力であり、

自社ブランド力はほとんど無かった。

しかし、自社ブラント「コシナ」としても、何本かのレンズを

発売しており、非常に大きな値引率(定価で4~5万円、実売新品

価格が1万円台)という事と、特殊なスペックのレンズ(例えば

第14回記事で紹介した、超広角20mm/f3.8や、本55mm/f1.2の

大口径レンズ、他にも超広角ズームや、安価なマクロなど多数)

として、一部のマニアからは重用されていた。

これらの自社ブランドレンズ群は、ほぼすべてMFレンズである。

(ごくまれにAFレンズが存在した)

マウントは、MFマウントのほぼ全て、すなわちニコンAiやキヤノン

FD・・M42等のバージョンがあり、これはコシナ社がOEM製品を

作っていたことから、これらのマルチマウントでの展開が容易で

あったのだろうと推察される、この方式は、2000年以降の

フォクトレンダーブランドでの一眼用MFレンズ群(SLレンズ)にも

踏襲され、初期の頃(2000年代前半)には各MFマウントでの販売が

行われていた。(ただし、2000年代後半では、互換性の高い M42と

ニコンFのみ、2010年前後には、近代のデジタル一眼に対応した、

ニコンF,CPU内蔵やキヤノンEFマウント(まれにPKも)

に、製品ラインナップが整理されている)

本レンズは、PENTAX PKマウントである、市場にはあまり

本レンズは流通していなかったが、比較的入手しやすかったのが

このマウントであった、他のコシナ製レンズでは、他のMFマウント

版が良く目についたのだが、この 55mm/f1.2だけは、何故か

PK版しか販売されていなかったようにも思う(注:情報不足)

もしかすると、このf1.2レンズの後ろ玉の口径は非常に大きい為、

マウント径の小さいM42やニコンFでは、構造上、レンズが

作れなかったのではなかろうか?とも推測している。

Clik here to view.

絞り開放だと、ちょっと甘さが目立つレンズなので、きりっとした

描写が欲しい場合は、中間絞り(f5.6~f8)まで絞ると良いであろう、

このあたり、冒頭に紹介したAPDレンズは、56mm/f1.2であり、

本レンズは、55mm/f1.2であるので、スペックだけ見たら同じような

レンズなのに、両者は、まるで撮りかたが変わるところが面白い。

なお、最短撮影距離は、60cmと、標準レンズとしては不満な

性能である(一般的な標準レンズの最短は、45cm~50cm)

コシナ社の他のMFレンズ製品の多くは、寄れることを特徴としており、

多くのレンズにMACROの名前を冠していた(まあ実際には、1/3倍や

1/4倍程度でも、マクロと言っていた製品も多かった模様である。

このあたりはメーカーによっても基準が異なり、1/3倍以上を

マクロとしたり、1/2倍以上をそう呼ぶ例もある。そうした規格も

決まっておらず、おおらかな時代でもあった。けど、混乱するので、

個人的には、1/2倍以上無いとマクロとは呼んで欲しくないのだが・・)

寄れないのは、大口径レンズなのでやむを得ないかも知れない。

第一、冒頭の XF56/1.2 APDにいたっては、最新レンズであるのに、

最短撮影距離が70cmと、非常に不満な性能なので、それに比べたら、

こちらの60cmの方がまだましか(汗)

Clik here to view.

最短が長い事から、無理して近接撮影をしようとすると、ストレス

となるので、中距離での自然なボケを楽しむような撮りかたとする

のも良いであろう。

すなわちボケ量は、レンズの焦点距離、絞り値、センサーサイズが

同じであれば、後は撮影距離(と背景距離)より決まる、よって、

f1.2の大口径レンズによる大きなボケ量を得たい場合は、近接撮影

に持ち込んだ方が、その効果をはっきり出すことが出来る。

そういう意味では、本シリーズ第0回(マイクロフォーサーズ・

マニアックス)と、第14回記事で紹介した、NOKTON 42.5/0.95は

f0.95の超大口径に加えて、最短撮影距離23cmの超絶性能なので、

こうしたCOSINA MC55/1.2や 56/1.2APD等の寄れない大口径

レンズに比べて、焦点距離はやや短くても、はるかに大きなボケ量を

得ることができる。

あと、大口径レンズの課題は、明るすぎることだ。

いつも書いているように、f1.2級のレンズを最低ISO100のカメラ

で晴天屋外で使う場合、1/4000秒の最高シャッター速度では全く

足りず、概ね1/16000~1/32000秒のシャッター速度が必要となる。

銀塩・デジタル時代を通じ、過去、ごく僅かなカメラでは、

1/16000秒のメカシャッターを搭載していたり、1/32000秒の

電子シャッターを搭載していたり、デジタルNDフィルターを搭載

しているケースもあるが、一般的なミラーレス機のメカシャッター

の場合、ほとんどが1/4000秒、良くても1/8000秒である。

よって、これらのf0.95~f1.4級の大口径レンズを使う場合、日中で

絞り開放で使うには、ND8程度の減光フィルターが必須となる。

XF56/1.2R APDには、嬉しい事にND8が付属していたし、

NOKTON42.5では最初からミラーレス機では無理だと思って、

ND8も同時購入していたのだが、このような大口径レンズ各々に、

そのフィルター径に合わせたNDフィルターを揃えるという訳には

行かないであろう。

まあ、たまたま、NOKTON42.5/0.95と、本MC55/1.2は、

58mmΦと同一フォルター径なので、ND8をこちらに流用すれば

良いのだが、使うたびにフィルターを交換するのも面倒だ。

それならば、被写体に気をつけて、背景ボケを狙うならば暗所の

被写体、明るい場合には、絞り込んでも良いような被写体を

各々探した方が簡単だ・・

Clik here to view.

本レンズの購入価格だが、1990年代に新品で17000円であった、

その後、もう少し値段が下がり、2000年ごろに、15000円前後で

販売されていたと記憶しているが、その頃に生産中止になったのか、

そこからはめっきり市場で見なくなってしまった。

恐らくマニアしか購入しなかったレンズだろうし、マニアはなかなか

手離さないであろうから、中古流通は玉数が少なく滅多に見かけない。

2000年代に一度見かけたが、店舗側が相場不明なため、定価から

類推してつけたのか? 2万円台中ほど、という価格がついていた。

「新品より高いじゃあないか」と、ちょっと愕然としたのであったが、

まあ、発売当時の新品割引率の大きさはさておき、中古でも1万円台

前半くらいであれば悪くは無い買い物だろうと思う。

ほぼ類似のスペックのAPDと比べると、APDを買う値段で、

本レンズが10本近くも買えてしまう、優秀なSIGMA A60/2.8DNも

同様に10本近く買えるであろう、勿論同じレンズは10本も要らないが、

同じ予算で、あれもこれも、安くて良いものを買う事はできるという事だ。

レンズの値段は原価(コスト)では無いなあ、と痛感する次第である。

同じようにガラスを使っている工業製品だ、値段が10倍も違うというの

は、なんとも納得がいきにくい話だ、結局、「(ユーザーが)欲しい

と思うから、その値段を出して買う」という事につきるのであろう、

だとすれば、やはり、同じお金を払うのであれば、よりコスパの高い

製品を求めるのが、正しい方向性だと思うのだが・・

今回はこのあたりまでで、次回シリーズ記事に続く。