今回は補足編として「新旧TAMRON90MACRO(タムキュー)」

編という主旨とする。

言わずと知れた名マクロレンズ、TAMRON SP90mm

MACROシリーズの紹介記事だ。

このシリーズは1979年から展開され、現代まで40年間

以上も続いている超ロングセラー・マクロである。

(以下、適宜90MACROと略す)

なお、1979年はTAMRONにとって変革の年であり、

現代に続く「SP」銘も、この1979年からの開始だ。

今回の第79回記事にちなんで、TAMRONのSP90mm

MACROの特集を組む事にした次第である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本記事においては、1980年代~2010年代に発売された

5本のTAMRON SP90mm MACROシリーズのレンズを

順次時代の順に紹介していく。これら5本(同一レンズを

含むので実際には4種)は、TAMRON SP90mm MACRO

の変遷した光学系(4種)を全て含んでいる。すなわち

このSP90MACROシリーズの歴史を、完全に網羅する

記事となっている。

(「タムキュー・グランドスラム」と言えるだろう)

勿論、全て自身の所有レンズであり、長年に渡り、

実際に使ってきているマクロレンズだ。

ただ単に、どこかにある情報を拾ってきて並べただけ

の「まとめ記事」では無い事が非常に重要である。

また、近年では撮影機材の「レンタル」の制度も進んで

きているので、例えば、注目されたい記事を書く為に

(又は、アフィリエイトでのアクセス数を稼ぐ為に)

レンズ等を借りてきて、レビュー記事を書いたり・・

あるいは、一応中古品は買うのだが、レビュー記事を

書いた後、すぐに処分してしまうような評論家層等も

良く見かけるのだが、それらは「マニア道」としては

適切な行為とは見なしていない。

レンズ機材は「資産」であろう。真のマニアであれば、

その事は誰よりも良くわかっているはずだ。

----

まず最初に、これらのTAMRON製90mmマクロレンズ

の事を、初級マニア層等においては「タムキュー」

という愛称で呼ばれている事が多いのだが・・

本ブログにおいては「タムキュー」という俗称の

使用は非推奨である。

これは勿論40数年間に渡り、多数のSP90mm MACRO

系製品が展開されてきた歴史がある訳だから、単に

「タムキュー」では、どのModel(注:TAMRONでは

製品名の他に「Model名」を持ち、「Model 52B型」

といった風に、個々のレンズの種類を区別可能だ)

の事を示しているのか? 良くわからないからだ。

個々のModelには時代とともに性能や描写傾向等も

かなり異なる。「タムキュー」と十把ひとからげに

呼ぶ事は、どう考えても不自然であろう。

他の商品分野の例では、たとえば車(乗用車)の

「スカG」があるだろう。これは日産スカイライン

GT(R)の愛称であるが、それも1960年代から50年間

以上の歴史を持ち、非常に多数の車種や系列がある為、

そのオーナーやマニア層では、形式名等、より詳細な

区分で個々を識別しする手法を取って呼ばれている。

まあつまり、オーナーやマニア層では、誰も「スカG」

などとは呼ばない訳である。

これはTAMRONの90MACROでも同様だ、一旦オーナー

になれば、自分が持っている機種が、52B型なのか

72E型なのか、F017型なのか、は十分に意識する事で

あろう。だからもう「タムキュー」等と、ざっくり

と呼ぶ事は有り得ない。

まあつまり「タムキュー」と呼ぶのは、購入前か

買ったばかりの初級マニア層あたりしか無い訳だ。

で、このシリーズは40年間以上の長きに渡って販売

されている為、中級マニア層以上であれば、これらの

いずれかを「持っていない人を探すほうが大変」な

くらいだ。

で、オーナーであれば「タムキュー」とは呼ばない。

したがって「タムキュー」と呼んだ時点で、あまり

このレンズの事を良く知らない事が露呈されてしまう。

以降は「タムキュー」と言う呼び方をせず、必ず

Model名で区分しながら記事を進めて行く事にしよう。

----

まず、今回最初のSP90mm

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06574032.jpg]()

レンズは、TAMRON SP 90mm/f2.5

(Model 52BB)(中古購入価格 20,000円)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

1988年発売のMF中望遠(1/2倍マクロ)レンズ。

1979年発売の初代90MACRO(Model 52B)に次いで

9年後に発売された後継型である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06574094.jpg]()

52B/52BB型のいずれも「アダプトール2」交換

マウント対応製品であり、それらを入手すれば、

ほぼ全ての任意のMFマウント一眼レフで使用可能だ。

(注:未所有だが、等倍化したModel 72B(1996)

も、アダプトール2交換マウントに対応している)

銀塩時代のマニアであれば、TAMRONのMFレンズを

入手時には、色々な種類のアダプトール2も購入して

様々なMF一眼レフに装着するのが常識であったが、

現代においては、ミラーレス機用として多数の種類の

マウントアダプターが発売されているから、あまり

多種のアダプトール2を所有する必要性は減った。

52B、52BBの両者の光学系(6群8枚)は同一で

あり、外観デザインが異なるだけだ。

逆に言えば、本レンズのライフサイクル(製品と

しての寿命)も1990年代半ば迄あった訳だから

初代の設計のままでも20年近くも改良の必要が

無かった、という事から、初代の設計の完成度が

かなり高い、という事実を示しているのであろう。

本レンズの正式名称にはMACROの文字は無いが、

最大撮影倍率は1/2倍の仕様であり、52B/52BB共に

別売のコンバーター(通称:ゲタ)を用いると、

等倍までの撮影が可能となる。

(注:その際、無限遠/遠距離撮影は不可となる)

なお、90MACROシリーズはTAMRONにおいては等倍の

製品だけにMACRO記載があり、1/2倍製品には記載無し、

そして「MACRO」は全て大文字で表記されている。

さて、52B/52BBの通称は「ポートレートマクロ」だ。

その理由を知るには、少し、この時代の市場の状況を

振り返ってみないとならない。

今回掲載の各90MACROは、いずれも過去記事で紹介済み

のものだ。個々のレンズの長所短所等の話は最小限

として、できるだけ、そのレンズが生まれてきた市場

背景等、歴史的な部分の説明を主眼としよう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06574085.jpg]()

まずは、1970年代の銀塩MF一眼レフ事情だが・・

CANONとNIKONは、各々MF旗艦(フラッグシップ)機

CANON F-1、NIKON F2を1971年より展開していた。

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第1回、第2回記事)

ただし、これらは高価であり、当時の一般層では簡単に

買えるものでは無い。

一般向け一眼レフには、この1970年代からAE(自動露出)

が搭載されていく。1970年代中頃迄は、各メーカーの

AE機能は、絞り優先(AE)かシャッター優先のいずれかが

搭載されている状況だったので、市場やユーザー層では

「絞り優先とシャッター優先、どちらが優れているか?」

という論争を真剣に戦わせていた時代である。

(その論争の結論は、デジタル一眼レフ・クラッシクス

第4回NIKON D70編の記事に詳しく説明してある)

その論争が終焉するのは、1977年にMINOLTA XD

(銀塩一眼第6回記事参照)と、1978年にCANON A-1

(譲渡により現在未所有)の「両優先機」が相次いで

発売された事による。絞り優先もシャッター優先AEも

両方入っているならば、ユーザーは撮影状況に応じて、

それらを切り替えて使えば済む話だ。

だが、それら「両優先機」は高価であった。折りしも

1970年代は、その10年間で物価が3倍も高騰した時代

でもあり、高性能・高付加価値型の高級一眼レフは、

一般層では、なかなか買えない。

(まあ、買えないから、「絞り優先か」「シャッター

優先か」「両優先か?」などの談義に花を咲かせて

いただけなのだろう)

そこで、各社はローコストの銀塩MF一眼レフの販売

を1970年代後半より始める。

CANON AE-1(1976)、RICOH XR500(1978)

OLYMPUS OM10(1979)、MINOLTA X-7(1980)

等の低価格(当時40,000円前後)一眼レフはいずれも

ヒット商品となり、多くの機種にはAEも搭載されて

いたので、一般ビギナー層でも、撮影の敷居が低い。

まあ、やっと、この時代(1970年代末頃。つまり

初代SP90/2.5=52B型発売と全く同じ時代)に

一眼レフが一般層にも普及した歴史となる。

さて、1970年代当時では、一眼レフを購入する際に

付属する(キット)レンズは、50mm/F1.4級

または50mm/F1.8級の標準のいずれかであった。

で、一眼レフユーザー層の多くが、その後に購入

する交換レンズは、広角側は28mm(または35mm)、

望遠側は135mm(稀に200mm)と相場が決まっていた。

何故ならば、これらのレンズは安価であったからだ、

量産効果により、沢山売れるレンズは安価となる。

これら以外の特殊な焦点距離のレンズ(例:24mm

とか、300mmとか)は、数が出ないので高価な

値付けとなり、ますます売れないから、値段が

下がる事も無い。

でも、50mm(標準)と、135mm(望遠)は、

少々焦点距離の間が空きすぎていないだろうか?

私の持論では、「銀塩時代において、単焦点の

レンズを交換する場合、その焦点距離(正確には画角)

が2倍異なればレンズ交換が必要となる」なのだが、

50mmと135mmでは2.7倍も差がある。

50mm→100mmか、あるいは85mm→135mmの

ように交換していかないと、途中の中間画角の被写体に

対応するのが難しくなってしまう。

(注:銀塩時代においては「トリミング処理」は

実用的とは言えなかった。同一のサイズにプリント

するならば、トリミングからの拡大で画質が劣化

してしまうからだ。→デジタル時代では、出力、

または閲覧の解像度を満たせばトリミングは可能)

で、この頃、市場においては、交換レンズの販売を

促進する為に、メーカーや流通側が、レンズの焦点

距離別の推奨用途を固定してしまう戦略を取った。

すなわち、28mm=風景、35mm=スナップ、

50mm=汎用、85mm=人物、という感じだ。

これにより、ユーザーの持つ「種類が多すぎて、

どのレンズを買ったら良いか、わからない」という

課題を緩和する事ができるので、上手な広告宣伝

戦略だと思う。

ただし、この販促手法は、効き目がありすぎた。

それから50年も経った現代においても、依然、

シニア層やビギナー層は、「人物撮影をするなら

85mmが必要だよね?」とか「今日は35mmレンズ

を付けているからスナップ撮影をしよう」とか、

「フルサイズ機を買って、レンズを本来の画角で

使わないと、撮れる被写体も撮れなくなる」等の、

非常に固定的な、思い込みの強い概念に囚われて

しまっている状態だ。

勿論、どんな焦点距離のレンズで、どんな被写体を

撮っても問題は無い。そして、常にフルサイズ機を

使う必要も無い。そうした「思い込み」の概念は

発想の範囲を狭めてしまうだけであり、あまり

好ましいものでは無い訳だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06574749.jpg]()

さて、元の話に戻ると、当時1970年代後半の

ユーザー層において、50mmの上の所有レンズが

135mmだと、「人物写真が撮れないではないか!」

という思い込みが強くあった。

また、当時、マクロレンズはあまり普及していない。

勿論、存在はしていたが、前述のように量産効果が

無いから高価すぎる為、もっぱら学術や医療等の

専門的分野で使うものであった訳だ。

(特殊レンズ超マニアックス第20回「平面マクロ」編、

匠の写真用語辞典第5回、項目「平面マクロ」参照)

その状況で、1979年にTAMRONから初代90MACRO

であるModel 52Bが発売された訳だ。

*90mmという焦点距離で、ポートレート撮影に向く事。

(当時のユーザーは50mmと135mmしか持っていない)

*最大撮影倍率1/2倍で、近接撮影が可能な事。

(当時のユーザーは、マクロレンズを持っていない)

*定価49,000円(実質は値引きがあっただろう)と

買い易い価格帯であった事。

(注:1979年当時の物価は、現代の2/3倍位だ。

よって、この定価は現代の7万円台に相当する)

これらの理由から、Model 52Bは消費者層のニーズを、

ドンピシャと突く状態となった。

だから、52B/52BBの異名は「ポートレートマクロ」

なのである。ポートレート(人物撮影)にもマクロ

(近接撮影)にも使えるからだ。

おまけに、試しに買ってみた人は理解できただろうが、

52B/52BBは、高い描写力を持つレンズだ。

この描写力は現代でも通用するくらいであるから、

当時の人達は、きっとずいぶんと驚いた事であろう。

(注:中遠距離で最良の画質を発揮するような設計上

の特性となっている為、近接撮影に持ち込むと画質が

やや劣化する。ただし気になる程では無いであろう)

歴史の話が長くなったが、ここまでが52B/52BB、

通称「ポートレートマクロ」が世に出て、有名に

なった背景である。

----

では、次の時代のSP90mm MACRO

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06574755.jpg]()

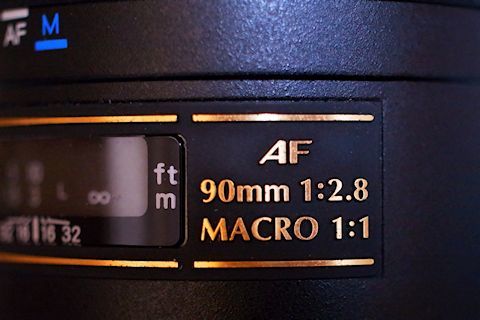

レンズは、TAMRON SP AF 90mm/f2.8 MACRO [1:1]

(Model 172E)(中古購入価格 25,000円)

カメラは、SONY α700(APS-C機)

1999年発売のAF中望遠等倍マクロレンズ。

前モデル72E型(1996年)から、「MACRO」という

正式名称が付いた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06574798.jpg]()

で、前述の52BB型は、1988年から発売されている

のだが、実は、もうその時点では世の中の一眼レフは

既にAF化されていた(例:MINOLTA α-7000、1985年

NIKON F4、1988年:銀塩一眼レフ第15回記事参照)

一応、アダプトール2により、NIKONおよびPENTAXの

AF一眼レフには、52BB型は装着できるが、CANONや

MINOLTAのAF一眼レフへの装着は無理だ。

TAMRONとしても早急にレンズのAF化を進めなければ、

市場の変化についていけなくなる、しかしここで

3つの問題点がのしかかる・・

1)各社のAFプロトコル(通信方式)は、一般に非公開

であるから、TAMRONは独自に各社のAF通信方式を

調べなくてはならない。これは、手間と時間と

専門性が必要な作業だ。

2)レンズのAF化が難しい。まあ当時はレンズ内モーター

はCANON EFマウントを除き不要であったのだが・・

(注:この為、TAMRON初期のAFレンズは、CANON

EF版が発売されていないケースがあった)

AFの駆動はカメラ側に頼るとしても、特にマクロの

場合は、ピントの精度やAFの速度とか、実用的な

レベルとする為には、色々と課題がある。

3)せっかくの汎用的なTAMRON自慢の「アダプトール2」が

AFレンズでは使えず、各社マウント固定で作らざるを

得ない。(生産や在庫管理の非効率化、および自社の

得意技術が無効化してしまう、といった課題)

まあでも、問題点を言っていてもしかたが無い、

AF化は絶対にやり遂げないと、その後の市場に追いて

行けなくなってしまうのだ。

1990年には、52BB型をそのままオートフォーカス化

したSP AF90/2.5(Model 52E)を発売。ただし、

これは余り人気のあった商品とは思えず、中古市場

でも、ほとんど見かけた事が無い。(当然、未所有)

TAMRONは、とりあえず52BB型を継続生産するが、

そのままではジリ貧となると見たのか? ここで

TAMRONは、90MACROの等倍(1:1)化を試みる。

同時に光学系も変更、いままでの「ポートレート」

用としての中遠距離重視の設計コンセプトも、潔く

捨てて(注:1990年代では中望遠レンズを所有する

ユーザーも増えたしズームレンズも十分普及している)

マクロ(近接撮影)に特化した SP AF 90mm/f2.8

MACRO [1:1](Model 72E)を1996年に新発売。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06574722.jpg]()

等倍化の為、レンズ構成は6群8枚→9群10枚に複雑化、

ただし、開放F値は、それまでのF2.5から、F2.8と

僅かにスペックダウンしている。

(注:MF時代の開放F2.5は、他のアダプトール2採用

レンズ全ての最大口径であり、その仕様のMFレンズ

ばかりなので、恐らくはアダプトール2用の設計規格

だったのだと推測している。が、この時代では、もう

そうした規格・制限等は不要となったのであろう)

Model 72Eは、幸いにして人気機種となり、

「TAMRONと言えばMACRO」の評判(ブランドイメージ)

が、初級中級層にも広まった時代だと思われる。

ただし、この72E型は、AFとMFの切換において、

一応、レンズ前部をカチリと動かす事でMF用に

なるのだが、それ1発の動作ではカメラのフォーカス

がMFに切り替わらず、カメラ側もMFにするという

二重操作を強いられる弱点を持っていた。

これを、NINON用、CANON用においては1発でMFに

切り替えられるフォーカスリングを採用したのが、

今回紹介のModel 172E型(1999年)である。

(但し、αとPENTAX用では、やはり二重操作だ)

同時に外観も僅かに変更。ピントリングの部分の

凹みが細かくて2つに分かれているのが72E型であり、

本172E型は、その凹みが大きな1つだ。

本レンズは優秀な描写力を持っている為、後年に

さらに異マウントで同一レンズを追加購入している。

---

次のSP90mm MACROが追加購入版だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575228.jpg]()

レンズは、TAMRON SP AF 90mm/f2.8 MACRO [1:1]

(Model 172E)(中古購入価格 20,000円)

カメラは、PENTAX K-5(APS-C機)

前述のレンズと同一だが、PENTAX K(AF)マウント

版を購入した理由は、銀塩末期のPENTAX-FAの

AF中望遠マクロは、デザインが壊滅的にNGで、

かつ中古相場も比較的高価であったからだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575226.jpg]()

なお、レンズ名称(型番)の最後の[1:1]に

括弧[]が付くのが正式かどうか?は不明。

この172E型に関しては、TAMRONの公式Webでも、

[]の有り無しが混在している状態だ。

(注:レンズ上の表記では、[]は無し)

で、本172E型は、2000年代初頭には中古流通が

豊富で、相場も比較的下がっていて買い易かった。

正確な購入時期はあまり記憶に無いが、もしかすると

後継機272E型(2004年、後述)が「デジタル対応」

を謳って発売された頃か、その直前での本レンズの

購入だったかも知れず、本172E型は「デジタル対応」

と記載されていない為(注:勿論、問題無く使える)

デジタル化が急速に進んだ(2003~2004年頃の)

時代であったから、早とちりのユーザーが、売却

してしまったり、デジタルの事が良く分っていない

当時の購買層が「これはデジタル機では使えない」と

本172E型を敬遠したから、中古相場が下落し、かつ

玉数(流通数)が多かったのかも知れない。

簡単に本172E型の長所短所を述べておくが、まず

近接撮影での描写力は、旧52BB型から抜群に改善

されている、さすがにMACROに特化した設計だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575247.jpg]()

弱点だが、中距離撮影でボケ質破綻が頻発する事だ。

これについては、一眼レフ(AF/デジタル)の光学

ファインダーでは、ボケ質破綻の回避技法が使えず

相当に厳しい。中距離撮影では旧来の52BB型(系列)

の方が優位点を感じる。

第二の弱点は、AF化されたのは良いのだが、その

速度も精度も怪しい状態だ。(AFが実用的では無い。

しかしながら、ボディ内モーターでの駆動なので、

レンズだけの責任とは言い難い状態だ)まあ、一応

フォーカスリミッターが、前モデル72E型から

以降で搭載されてはいるのだが、それの効能は

「最短と無限遠の間を行ったりきたりさせない」

という、”後ろ向きの対処療法”の機能であるから、

AFの問題点の解決に、あまり寄与していない。

よって、本172E型は、AFレンズでありながらも、

MFで使う事が基本的な使いこなしのコツとなる。

MFで近接撮影に特化するならば、本172E型の課題は

消滅し、非常に優れたマクロレンズとなる。

この為、個人的には後継型を入手する気になれず

実に15年間以上も、この172E型(の2本)を愛用

し続ける事となった。

---

では、次のSP90mm MACROはデジタル対応版だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575286.jpg]()

レンズは、TAMRON SP AF 90mm/f2.8 Di MACRO 1:1

(Model 272E)(中古購入価格 8,000円)

カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)

2004年に発売されたAF中望遠等倍マクロレンズ。

言うまでも無いが、全てのTAMRON SP90mm MACRO

はフルサイズ対応である。デジタル対応の「Di」型に

なったからと言っても、APS-C機専用では無い。

(注:TAMRONでAPS-C機専用は、DiⅡ型番である)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575684.jpg]()

ただ、とは言っても、2000年代に一般初級中級層

が入手可能であったデジタル一眼レフは、その

全てがAPS-C型(以下)機であった。

フルサイズデジタル一眼レフは、当初はCANONや

CONTAX、後年にはNIKONやSONYで存在はしたが、

高価すぎて一般層では買えず、業務用途専用機

という様相であった。

その事は、ある意味、マクロレンズにおいては

有利な面もある。すなわち、APS-C機で72E系

(72E,172E,272E)90MACROは、最大約1.5倍の

撮影倍率となる事が1点、そして画面中央部の

画質が良い部分しか使わない(周辺収差がカット

される)状態となる事だ。

ただ、それは近接撮影に特化した場合での話だ、

一般ユーザー層において、「マクロレンズを

装着しているから、近接撮影しかしない」とは

なかなか思えない事であろう。

そして、ただ単純に、90mmという焦点距離を

1.5倍して、135mmという焦点距離(換算画角)

となる事に、違和感を覚える一般ユーザー層は多い。

つまり、「中望遠マクロといったら、90mmから

せいぜいが105mmだろう?135mmのマクロなんて

(焦点距離が)長すぎるから、使い難いに決まって

いるではないか!」

・・という、「思い込み」の感覚である。

デジタルへの転換期であった2000年代前半では、

ビギナー層のみならず、中級層や、一部の上級層

ですらも、「APS-C機では、レンズが皆、望遠に

なってしまって使い難い」と口を揃えて叫んでいた。

勿論、ただ単に慣れていないだけだ、変化した画角

にアジャストできる技能があれば、別にそうした

焦点距離の変化は、どうでも良い話である。

まあ結局、前述の1970年代頃に販売促進の為に

広められた「レンズ焦点距離別の推奨被写体」の

概念から、30年以上経っても脱却できていない訳だ。

つまり「28mmレンズは風景用なのに、これが42mm

になってしまったら、風景が撮れないでは無いか!」

「ボートレート用に85mmを買ったのに、これが

127mmになったら人物撮影など出来ないでは無いか」

・・と、まあ、そんな感じだ。

勿論、そんな訳では決してない。だけど、そういう風に

固定観念に縛られてしまっていたら、そこから抜け出す

のは容易では無い。

この事が、この時代に「35mmレンズの買占め事件」を

起こしてしまっている。

つまり「銀塩用50mm標準レンズをデジタルのAPS-C機で

使用したら、75~80mm程度の中望遠画角となって、

とても違和感があるから、APS-C機で50mmとなる35mm

のレンズが欲しい!」となり、皆が一斉に新品や中古の

35mmレンズを買い求め、市場から一掃されてしまうと

ともに、投機層が組織的に動いて35mmレンズをさらに

買占め、品薄感が出てきた頃に、それらを高価に

売りさばいた訳だ。

勿論、買占めや転売は、フェアな措置では無いが、

そもそもは「50mmでなくちゃ嫌だ!」と駄々をこねた

多数のユーザー側にも責任がある話だ。

そして、そもそもマクロレンズによる焦点距離や

画角の差は、撮影倍率とかよりも、背景の取り込みの

範囲や、その遠近感(パースペクティブ)に差が

出る訳であって、APS-C機で中望遠マクロが望遠画角

になってしまう事は、大きな問題には成り得ない。

そんな事は、APS-C機に90MACROを装着して撮って

みれば、1日で容易に理解できる筈だ。

そういう実験や検証もしないで、ただ単に頭の中だけ

で考えて「90MACROが135mmになるから使い難い」

と言っていたのでは、もう完全にNGな訳だ。

でも、こうした市場の状況は、TAMRONにおける

90MACROの市場戦略にも大きな影響を与えた。

本272E型以降、90MACROの後継機種の発売は、

約8年間も時間があいてしまったのだ。

この間に次世代の機種が発売できなかったのは、

「135mmのマクロでは長すぎる」と言い続けた

ビギナー層が、あまりに多かった事も原因の1つ

であっただろう、と想像している。

(注:途中の2009年にAPS-C機で90mm画角となる

SP60mm/F2 MACRO(G005)が発売されている)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575623.jpg]()

さて、本272E型であるが、「デジタル対応」とは

これまでの172E型と同じ光学系(9群10枚)の

後玉に「(画間)反射防止コーティング」を

施しただけの話である。

本レンズの発売時点で、どこかのレビュー記事か

何かで、「後群の構成に変更を施し、デジタルで

必要なテレセントリック特性への配慮を行った」

とあったように記憶しているのだが・・

どうやらそれは、全くのデマであった模様だ。

私は、その話を聞いていたので、当初は272E型が

欲しかったのだが、後日に「後玉にコーティングを

施しただけ」という事実が私自身の調査により判明

してからは、この272E型を全く欲しいとは思えなく

なってしまい、本レンズを購入したのは、発売後

実に十数年を経過した2010年代後半であった。

(まあ、結果的に、中古相場が極めて安価に

なっていたので良かった、とも言えるが・・)

結局、デジタル時代に入ったばかりの時期だったので、

たとえ専門的な評論家・評価者とかであったとしても、

銀塩時代からの知識や経験が役に立つ訳では全く無い。

すなわち、残念ながら皆が「デジタルの素人」だった

時代なのだ。

その時代の評価やレビュー等がデタラメであっても、

知ったかぶりのテキトーな説明を書いていたとしても、

まあ、今から考えれば、やむを得ない話であろう。

さて、本272E型の長所短所だが、私の感覚では、

前モデル172E型との目だった差異は感じられない。

後玉の画間反射防止コーティングの効果は、使う母艦

のセンサーサイズや機種によりけりなのであろう。

何台かのEOSデジタル一眼レフで使用しているが、

どの機体で使っても、旧モデルに対して、良くなった

とも、悪くなったとも思えない。

機種依存、と言う点で、1点だけ弱点を挙げておく。

本272E型と、今回の母艦EOS 6D(2012年)との

組み合わせにおいては、「電源OFF時のレンズ収納

設定」が(EOS 6Dに)無い為に、近接撮影を行い

ピントリングが伸びた状態のままで、カメラの電源

をOFFしてしまうと、レンズ鏡筒が伸びっぱなしに

なってしまう。これはMFでも元には戻らないので

(=電源OFF時、MF操作ができない仕様である)

カメラバッグ等に入らずに、困った事になる。

やむなく電源を再度入れ、MFで鏡筒を引っ込めるか、

または無限遠に仮合焦して鏡筒を短かくしてから

電源をOFFしないとならない。

他は特に問題は無い、組み合わせるカメラの機種

によっては、172E型より本Di型(272E)型の方が

安心して使えるというユーザーメリットがあるだろう。

---

では、本記事ラストのSP90mm MACRO。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575669.jpg]()

レンズは、TAMRON SP AF 90mm/f2.8 Di MACRO 1:1 USD

(Model F004)(中古購入価格 25,000円)

カメラは、SONY α99(フルサイズ機)

2012年に発売されたAF中望遠等倍マクロレンズ。

旧272E型に対し、7つの変更(改良)点がある。

すなわち、

1)レンズ内手ブレ補正(VC)の搭載。

2)超音波モーター(USD)の搭載。

3)光学系の変更。(9群10枚→11群14枚、

特殊ガラス(XLD,LD)を3枚含む)

4)コーティングを最新の「eBAND」型に変更。

5)IF(インターナル・フォーカス)方式に変更。

(前述の「レンズ伸びっぱなし問題」が解決)

6)フルタイムMF機構の採用。

7)簡易防滴構造。

である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575664.jpg]()

まあ、現代的な仕様であるとは言えるが、これらが

全て、必ずしも歓迎できる改善点であるとは、

残念ながら個人的には思えない。

なお、本レンズはSONY α(A)マウント版なので、

ボディ内手ブレ補正が搭載されている為、レンズ内

手ブレ補正(VC)は無い。(型番にもVCは無い)

上記が改善点ばかりでは無い事を順次説明しよう。

手ブレ補正や超音波モーターは、あっても無くても

良い。・・というか個人的には、殆ど気にしない。

「これらの技術を搭載したから高価になりました」

(272E型が68,000円+税に対し、F004型は

90,000円+税と、約32%もの大幅値上げ)

と言われても、あまり納得の行く話では無い。

また、それらの付加機能の搭載により、レンズの

重量も、272E型の405gから、F004型は550gと

35%以上も重くなっている。

それと、フルタイム(シームレス)MF機能は、

「AFで合わなかった場合に、MFで調整する」

という、これもまた”後ろ向きな対処療法”的な

機能であり、正当かつ高度なMF技法が全く使えない。

これまでの72系の90MACROであれば、MFで快適に

使用できていたのに、本F004ではMFが実用的に

使えない、これは重欠点であり「改悪」であろう。

(注:本レンズは、USD=超音波モーター搭載だが、

そうであっても、AFは実用性能を満たさない)

まあでも、レンズの光学系を改善した事で、

感覚的には、描写表現力は若干の向上が見られる。

ただ、これまでの72系でも十分に高描写力で

あっただけに、描写力の僅かな改善と引き換えに

失うものが多かった。

本F004型以降、2016年には、現行機種である

F017型が発売されている。F004型とは同じ光学系

であり、外観の変更と、VC(手ブレ補正)、USD

(超音波モーター)およびeBANDコーティングの

各々に僅かな改良がある。しかしながら、重量は

さらに重くなり、600g以上(マウントによりけり)

となってしまった。

F017型の価格はF004型と同じ90,000円+税に

留まっているが、マイナーチェンジ版であるならば

上にあげたF004型の弱点が改善されていない以上、

あまり欲しいとは思えない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06575913.jpg]()

結局、90MACROの光学系の変遷としては、本記事で

説明してきた内容が全てである。

TAMRON 90MACROの40数年間の長い歴史の中では、

あまり光学系の設計変更が行われなかった事が、

むしろ驚きである。まあ、それだけ各時代において

完成度の高い設計を目指して、それを実践してきた

のだろう、と好意的に捉える事も出来ると思う。

個人的には、今後、90MACROの新型を買うのは、

次に光学系が変更になった場合のみであろう。

あるいは、これまで一眼レフ用のみに特化して

きている商品ラインナップが、ミラーレス機用にも

拡張された場合、とかであろうか・・

ただまあ、今所有している範囲の各90MACROでも

十分に描写性能的には満足はしている。

マニア層であれば、いずれかの時代の90MACROは

必携だとは思うが、注意点としては、いつの時代

のものも、その時点での最新型は、それなりに

高価な新品・中古価格となってしまう点だ。

私の感覚では、90MACROの適正中古相場は税込みで

25,000円迄だ。

その価格を超えて高値で購入した前例は、1本も無い。

----

さて、今回の第79回記事は、このあたり迄で・・

次回記事に続く。

編という主旨とする。

言わずと知れた名マクロレンズ、TAMRON SP90mm

MACROシリーズの紹介記事だ。

このシリーズは1979年から展開され、現代まで40年間

以上も続いている超ロングセラー・マクロである。

(以下、適宜90MACROと略す)

なお、1979年はTAMRONにとって変革の年であり、

現代に続く「SP」銘も、この1979年からの開始だ。

今回の第79回記事にちなんで、TAMRONのSP90mm

MACROの特集を組む事にした次第である。

Clik here to view.

5本のTAMRON SP90mm MACROシリーズのレンズを

順次時代の順に紹介していく。これら5本(同一レンズを

含むので実際には4種)は、TAMRON SP90mm MACRO

の変遷した光学系(4種)を全て含んでいる。すなわち

このSP90MACROシリーズの歴史を、完全に網羅する

記事となっている。

(「タムキュー・グランドスラム」と言えるだろう)

勿論、全て自身の所有レンズであり、長年に渡り、

実際に使ってきているマクロレンズだ。

ただ単に、どこかにある情報を拾ってきて並べただけ

の「まとめ記事」では無い事が非常に重要である。

また、近年では撮影機材の「レンタル」の制度も進んで

きているので、例えば、注目されたい記事を書く為に

(又は、アフィリエイトでのアクセス数を稼ぐ為に)

レンズ等を借りてきて、レビュー記事を書いたり・・

あるいは、一応中古品は買うのだが、レビュー記事を

書いた後、すぐに処分してしまうような評論家層等も

良く見かけるのだが、それらは「マニア道」としては

適切な行為とは見なしていない。

レンズ機材は「資産」であろう。真のマニアであれば、

その事は誰よりも良くわかっているはずだ。

----

まず最初に、これらのTAMRON製90mmマクロレンズ

の事を、初級マニア層等においては「タムキュー」

という愛称で呼ばれている事が多いのだが・・

本ブログにおいては「タムキュー」という俗称の

使用は非推奨である。

これは勿論40数年間に渡り、多数のSP90mm MACRO

系製品が展開されてきた歴史がある訳だから、単に

「タムキュー」では、どのModel(注:TAMRONでは

製品名の他に「Model名」を持ち、「Model 52B型」

といった風に、個々のレンズの種類を区別可能だ)

の事を示しているのか? 良くわからないからだ。

個々のModelには時代とともに性能や描写傾向等も

かなり異なる。「タムキュー」と十把ひとからげに

呼ぶ事は、どう考えても不自然であろう。

他の商品分野の例では、たとえば車(乗用車)の

「スカG」があるだろう。これは日産スカイライン

GT(R)の愛称であるが、それも1960年代から50年間

以上の歴史を持ち、非常に多数の車種や系列がある為、

そのオーナーやマニア層では、形式名等、より詳細な

区分で個々を識別しする手法を取って呼ばれている。

まあつまり、オーナーやマニア層では、誰も「スカG」

などとは呼ばない訳である。

これはTAMRONの90MACROでも同様だ、一旦オーナー

になれば、自分が持っている機種が、52B型なのか

72E型なのか、F017型なのか、は十分に意識する事で

あろう。だからもう「タムキュー」等と、ざっくり

と呼ぶ事は有り得ない。

まあつまり「タムキュー」と呼ぶのは、購入前か

買ったばかりの初級マニア層あたりしか無い訳だ。

で、このシリーズは40年間以上の長きに渡って販売

されている為、中級マニア層以上であれば、これらの

いずれかを「持っていない人を探すほうが大変」な

くらいだ。

で、オーナーであれば「タムキュー」とは呼ばない。

したがって「タムキュー」と呼んだ時点で、あまり

このレンズの事を良く知らない事が露呈されてしまう。

以降は「タムキュー」と言う呼び方をせず、必ず

Model名で区分しながら記事を進めて行く事にしよう。

----

まず、今回最初のSP90mm

Clik here to view.

(Model 52BB)(中古購入価格 20,000円)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

1988年発売のMF中望遠(1/2倍マクロ)レンズ。

1979年発売の初代90MACRO(Model 52B)に次いで

9年後に発売された後継型である。

Clik here to view.

マウント対応製品であり、それらを入手すれば、

ほぼ全ての任意のMFマウント一眼レフで使用可能だ。

(注:未所有だが、等倍化したModel 72B(1996)

も、アダプトール2交換マウントに対応している)

銀塩時代のマニアであれば、TAMRONのMFレンズを

入手時には、色々な種類のアダプトール2も購入して

様々なMF一眼レフに装着するのが常識であったが、

現代においては、ミラーレス機用として多数の種類の

マウントアダプターが発売されているから、あまり

多種のアダプトール2を所有する必要性は減った。

52B、52BBの両者の光学系(6群8枚)は同一で

あり、外観デザインが異なるだけだ。

逆に言えば、本レンズのライフサイクル(製品と

しての寿命)も1990年代半ば迄あった訳だから

初代の設計のままでも20年近くも改良の必要が

無かった、という事から、初代の設計の完成度が

かなり高い、という事実を示しているのであろう。

本レンズの正式名称にはMACROの文字は無いが、

最大撮影倍率は1/2倍の仕様であり、52B/52BB共に

別売のコンバーター(通称:ゲタ)を用いると、

等倍までの撮影が可能となる。

(注:その際、無限遠/遠距離撮影は不可となる)

なお、90MACROシリーズはTAMRONにおいては等倍の

製品だけにMACRO記載があり、1/2倍製品には記載無し、

そして「MACRO」は全て大文字で表記されている。

さて、52B/52BBの通称は「ポートレートマクロ」だ。

その理由を知るには、少し、この時代の市場の状況を

振り返ってみないとならない。

今回掲載の各90MACROは、いずれも過去記事で紹介済み

のものだ。個々のレンズの長所短所等の話は最小限

として、できるだけ、そのレンズが生まれてきた市場

背景等、歴史的な部分の説明を主眼としよう。

Clik here to view.

CANONとNIKONは、各々MF旗艦(フラッグシップ)機

CANON F-1、NIKON F2を1971年より展開していた。

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第1回、第2回記事)

ただし、これらは高価であり、当時の一般層では簡単に

買えるものでは無い。

一般向け一眼レフには、この1970年代からAE(自動露出)

が搭載されていく。1970年代中頃迄は、各メーカーの

AE機能は、絞り優先(AE)かシャッター優先のいずれかが

搭載されている状況だったので、市場やユーザー層では

「絞り優先とシャッター優先、どちらが優れているか?」

という論争を真剣に戦わせていた時代である。

(その論争の結論は、デジタル一眼レフ・クラッシクス

第4回NIKON D70編の記事に詳しく説明してある)

その論争が終焉するのは、1977年にMINOLTA XD

(銀塩一眼第6回記事参照)と、1978年にCANON A-1

(譲渡により現在未所有)の「両優先機」が相次いで

発売された事による。絞り優先もシャッター優先AEも

両方入っているならば、ユーザーは撮影状況に応じて、

それらを切り替えて使えば済む話だ。

だが、それら「両優先機」は高価であった。折りしも

1970年代は、その10年間で物価が3倍も高騰した時代

でもあり、高性能・高付加価値型の高級一眼レフは、

一般層では、なかなか買えない。

(まあ、買えないから、「絞り優先か」「シャッター

優先か」「両優先か?」などの談義に花を咲かせて

いただけなのだろう)

そこで、各社はローコストの銀塩MF一眼レフの販売

を1970年代後半より始める。

CANON AE-1(1976)、RICOH XR500(1978)

OLYMPUS OM10(1979)、MINOLTA X-7(1980)

等の低価格(当時40,000円前後)一眼レフはいずれも

ヒット商品となり、多くの機種にはAEも搭載されて

いたので、一般ビギナー層でも、撮影の敷居が低い。

まあ、やっと、この時代(1970年代末頃。つまり

初代SP90/2.5=52B型発売と全く同じ時代)に

一眼レフが一般層にも普及した歴史となる。

さて、1970年代当時では、一眼レフを購入する際に

付属する(キット)レンズは、50mm/F1.4級

または50mm/F1.8級の標準のいずれかであった。

で、一眼レフユーザー層の多くが、その後に購入

する交換レンズは、広角側は28mm(または35mm)、

望遠側は135mm(稀に200mm)と相場が決まっていた。

何故ならば、これらのレンズは安価であったからだ、

量産効果により、沢山売れるレンズは安価となる。

これら以外の特殊な焦点距離のレンズ(例:24mm

とか、300mmとか)は、数が出ないので高価な

値付けとなり、ますます売れないから、値段が

下がる事も無い。

でも、50mm(標準)と、135mm(望遠)は、

少々焦点距離の間が空きすぎていないだろうか?

私の持論では、「銀塩時代において、単焦点の

レンズを交換する場合、その焦点距離(正確には画角)

が2倍異なればレンズ交換が必要となる」なのだが、

50mmと135mmでは2.7倍も差がある。

50mm→100mmか、あるいは85mm→135mmの

ように交換していかないと、途中の中間画角の被写体に

対応するのが難しくなってしまう。

(注:銀塩時代においては「トリミング処理」は

実用的とは言えなかった。同一のサイズにプリント

するならば、トリミングからの拡大で画質が劣化

してしまうからだ。→デジタル時代では、出力、

または閲覧の解像度を満たせばトリミングは可能)

で、この頃、市場においては、交換レンズの販売を

促進する為に、メーカーや流通側が、レンズの焦点

距離別の推奨用途を固定してしまう戦略を取った。

すなわち、28mm=風景、35mm=スナップ、

50mm=汎用、85mm=人物、という感じだ。

これにより、ユーザーの持つ「種類が多すぎて、

どのレンズを買ったら良いか、わからない」という

課題を緩和する事ができるので、上手な広告宣伝

戦略だと思う。

ただし、この販促手法は、効き目がありすぎた。

それから50年も経った現代においても、依然、

シニア層やビギナー層は、「人物撮影をするなら

85mmが必要だよね?」とか「今日は35mmレンズ

を付けているからスナップ撮影をしよう」とか、

「フルサイズ機を買って、レンズを本来の画角で

使わないと、撮れる被写体も撮れなくなる」等の、

非常に固定的な、思い込みの強い概念に囚われて

しまっている状態だ。

勿論、どんな焦点距離のレンズで、どんな被写体を

撮っても問題は無い。そして、常にフルサイズ機を

使う必要も無い。そうした「思い込み」の概念は

発想の範囲を狭めてしまうだけであり、あまり

好ましいものでは無い訳だ。

Clik here to view.

ユーザー層において、50mmの上の所有レンズが

135mmだと、「人物写真が撮れないではないか!」

という思い込みが強くあった。

また、当時、マクロレンズはあまり普及していない。

勿論、存在はしていたが、前述のように量産効果が

無いから高価すぎる為、もっぱら学術や医療等の

専門的分野で使うものであった訳だ。

(特殊レンズ超マニアックス第20回「平面マクロ」編、

匠の写真用語辞典第5回、項目「平面マクロ」参照)

その状況で、1979年にTAMRONから初代90MACRO

であるModel 52Bが発売された訳だ。

*90mmという焦点距離で、ポートレート撮影に向く事。

(当時のユーザーは50mmと135mmしか持っていない)

*最大撮影倍率1/2倍で、近接撮影が可能な事。

(当時のユーザーは、マクロレンズを持っていない)

*定価49,000円(実質は値引きがあっただろう)と

買い易い価格帯であった事。

(注:1979年当時の物価は、現代の2/3倍位だ。

よって、この定価は現代の7万円台に相当する)

これらの理由から、Model 52Bは消費者層のニーズを、

ドンピシャと突く状態となった。

だから、52B/52BBの異名は「ポートレートマクロ」

なのである。ポートレート(人物撮影)にもマクロ

(近接撮影)にも使えるからだ。

おまけに、試しに買ってみた人は理解できただろうが、

52B/52BBは、高い描写力を持つレンズだ。

この描写力は現代でも通用するくらいであるから、

当時の人達は、きっとずいぶんと驚いた事であろう。

(注:中遠距離で最良の画質を発揮するような設計上

の特性となっている為、近接撮影に持ち込むと画質が

やや劣化する。ただし気になる程では無いであろう)

歴史の話が長くなったが、ここまでが52B/52BB、

通称「ポートレートマクロ」が世に出て、有名に

なった背景である。

----

では、次の時代のSP90mm MACRO

Clik here to view.

(Model 172E)(中古購入価格 25,000円)

カメラは、SONY α700(APS-C機)

1999年発売のAF中望遠等倍マクロレンズ。

前モデル72E型(1996年)から、「MACRO」という

正式名称が付いた。

Clik here to view.

のだが、実は、もうその時点では世の中の一眼レフは

既にAF化されていた(例:MINOLTA α-7000、1985年

NIKON F4、1988年:銀塩一眼レフ第15回記事参照)

一応、アダプトール2により、NIKONおよびPENTAXの

AF一眼レフには、52BB型は装着できるが、CANONや

MINOLTAのAF一眼レフへの装着は無理だ。

TAMRONとしても早急にレンズのAF化を進めなければ、

市場の変化についていけなくなる、しかしここで

3つの問題点がのしかかる・・

1)各社のAFプロトコル(通信方式)は、一般に非公開

であるから、TAMRONは独自に各社のAF通信方式を

調べなくてはならない。これは、手間と時間と

専門性が必要な作業だ。

2)レンズのAF化が難しい。まあ当時はレンズ内モーター

はCANON EFマウントを除き不要であったのだが・・

(注:この為、TAMRON初期のAFレンズは、CANON

EF版が発売されていないケースがあった)

AFの駆動はカメラ側に頼るとしても、特にマクロの

場合は、ピントの精度やAFの速度とか、実用的な

レベルとする為には、色々と課題がある。

3)せっかくの汎用的なTAMRON自慢の「アダプトール2」が

AFレンズでは使えず、各社マウント固定で作らざるを

得ない。(生産や在庫管理の非効率化、および自社の

得意技術が無効化してしまう、といった課題)

まあでも、問題点を言っていてもしかたが無い、

AF化は絶対にやり遂げないと、その後の市場に追いて

行けなくなってしまうのだ。

1990年には、52BB型をそのままオートフォーカス化

したSP AF90/2.5(Model 52E)を発売。ただし、

これは余り人気のあった商品とは思えず、中古市場

でも、ほとんど見かけた事が無い。(当然、未所有)

TAMRONは、とりあえず52BB型を継続生産するが、

そのままではジリ貧となると見たのか? ここで

TAMRONは、90MACROの等倍(1:1)化を試みる。

同時に光学系も変更、いままでの「ポートレート」

用としての中遠距離重視の設計コンセプトも、潔く

捨てて(注:1990年代では中望遠レンズを所有する

ユーザーも増えたしズームレンズも十分普及している)

マクロ(近接撮影)に特化した SP AF 90mm/f2.8

MACRO [1:1](Model 72E)を1996年に新発売。

Clik here to view.

ただし、開放F値は、それまでのF2.5から、F2.8と

僅かにスペックダウンしている。

(注:MF時代の開放F2.5は、他のアダプトール2採用

レンズ全ての最大口径であり、その仕様のMFレンズ

ばかりなので、恐らくはアダプトール2用の設計規格

だったのだと推測している。が、この時代では、もう

そうした規格・制限等は不要となったのであろう)

Model 72Eは、幸いにして人気機種となり、

「TAMRONと言えばMACRO」の評判(ブランドイメージ)

が、初級中級層にも広まった時代だと思われる。

ただし、この72E型は、AFとMFの切換において、

一応、レンズ前部をカチリと動かす事でMF用に

なるのだが、それ1発の動作ではカメラのフォーカス

がMFに切り替わらず、カメラ側もMFにするという

二重操作を強いられる弱点を持っていた。

これを、NINON用、CANON用においては1発でMFに

切り替えられるフォーカスリングを採用したのが、

今回紹介のModel 172E型(1999年)である。

(但し、αとPENTAX用では、やはり二重操作だ)

同時に外観も僅かに変更。ピントリングの部分の

凹みが細かくて2つに分かれているのが72E型であり、

本172E型は、その凹みが大きな1つだ。

本レンズは優秀な描写力を持っている為、後年に

さらに異マウントで同一レンズを追加購入している。

---

次のSP90mm MACROが追加購入版だ。

Clik here to view.

(Model 172E)(中古購入価格 20,000円)

カメラは、PENTAX K-5(APS-C機)

前述のレンズと同一だが、PENTAX K(AF)マウント

版を購入した理由は、銀塩末期のPENTAX-FAの

AF中望遠マクロは、デザインが壊滅的にNGで、

かつ中古相場も比較的高価であったからだ。

Clik here to view.

括弧[]が付くのが正式かどうか?は不明。

この172E型に関しては、TAMRONの公式Webでも、

[]の有り無しが混在している状態だ。

(注:レンズ上の表記では、[]は無し)

で、本172E型は、2000年代初頭には中古流通が

豊富で、相場も比較的下がっていて買い易かった。

正確な購入時期はあまり記憶に無いが、もしかすると

後継機272E型(2004年、後述)が「デジタル対応」

を謳って発売された頃か、その直前での本レンズの

購入だったかも知れず、本172E型は「デジタル対応」

と記載されていない為(注:勿論、問題無く使える)

デジタル化が急速に進んだ(2003~2004年頃の)

時代であったから、早とちりのユーザーが、売却

してしまったり、デジタルの事が良く分っていない

当時の購買層が「これはデジタル機では使えない」と

本172E型を敬遠したから、中古相場が下落し、かつ

玉数(流通数)が多かったのかも知れない。

簡単に本172E型の長所短所を述べておくが、まず

近接撮影での描写力は、旧52BB型から抜群に改善

されている、さすがにMACROに特化した設計だ。

Clik here to view.

これについては、一眼レフ(AF/デジタル)の光学

ファインダーでは、ボケ質破綻の回避技法が使えず

相当に厳しい。中距離撮影では旧来の52BB型(系列)

の方が優位点を感じる。

第二の弱点は、AF化されたのは良いのだが、その

速度も精度も怪しい状態だ。(AFが実用的では無い。

しかしながら、ボディ内モーターでの駆動なので、

レンズだけの責任とは言い難い状態だ)まあ、一応

フォーカスリミッターが、前モデル72E型から

以降で搭載されてはいるのだが、それの効能は

「最短と無限遠の間を行ったりきたりさせない」

という、”後ろ向きの対処療法”の機能であるから、

AFの問題点の解決に、あまり寄与していない。

よって、本172E型は、AFレンズでありながらも、

MFで使う事が基本的な使いこなしのコツとなる。

MFで近接撮影に特化するならば、本172E型の課題は

消滅し、非常に優れたマクロレンズとなる。

この為、個人的には後継型を入手する気になれず

実に15年間以上も、この172E型(の2本)を愛用

し続ける事となった。

---

では、次のSP90mm MACROはデジタル対応版だ。

Clik here to view.

(Model 272E)(中古購入価格 8,000円)

カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)

2004年に発売されたAF中望遠等倍マクロレンズ。

言うまでも無いが、全てのTAMRON SP90mm MACRO

はフルサイズ対応である。デジタル対応の「Di」型に

なったからと言っても、APS-C機専用では無い。

(注:TAMRONでAPS-C機専用は、DiⅡ型番である)

Clik here to view.

が入手可能であったデジタル一眼レフは、その

全てがAPS-C型(以下)機であった。

フルサイズデジタル一眼レフは、当初はCANONや

CONTAX、後年にはNIKONやSONYで存在はしたが、

高価すぎて一般層では買えず、業務用途専用機

という様相であった。

その事は、ある意味、マクロレンズにおいては

有利な面もある。すなわち、APS-C機で72E系

(72E,172E,272E)90MACROは、最大約1.5倍の

撮影倍率となる事が1点、そして画面中央部の

画質が良い部分しか使わない(周辺収差がカット

される)状態となる事だ。

ただ、それは近接撮影に特化した場合での話だ、

一般ユーザー層において、「マクロレンズを

装着しているから、近接撮影しかしない」とは

なかなか思えない事であろう。

そして、ただ単純に、90mmという焦点距離を

1.5倍して、135mmという焦点距離(換算画角)

となる事に、違和感を覚える一般ユーザー層は多い。

つまり、「中望遠マクロといったら、90mmから

せいぜいが105mmだろう?135mmのマクロなんて

(焦点距離が)長すぎるから、使い難いに決まって

いるではないか!」

・・という、「思い込み」の感覚である。

デジタルへの転換期であった2000年代前半では、

ビギナー層のみならず、中級層や、一部の上級層

ですらも、「APS-C機では、レンズが皆、望遠に

なってしまって使い難い」と口を揃えて叫んでいた。

勿論、ただ単に慣れていないだけだ、変化した画角

にアジャストできる技能があれば、別にそうした

焦点距離の変化は、どうでも良い話である。

まあ結局、前述の1970年代頃に販売促進の為に

広められた「レンズ焦点距離別の推奨被写体」の

概念から、30年以上経っても脱却できていない訳だ。

つまり「28mmレンズは風景用なのに、これが42mm

になってしまったら、風景が撮れないでは無いか!」

「ボートレート用に85mmを買ったのに、これが

127mmになったら人物撮影など出来ないでは無いか」

・・と、まあ、そんな感じだ。

勿論、そんな訳では決してない。だけど、そういう風に

固定観念に縛られてしまっていたら、そこから抜け出す

のは容易では無い。

この事が、この時代に「35mmレンズの買占め事件」を

起こしてしまっている。

つまり「銀塩用50mm標準レンズをデジタルのAPS-C機で

使用したら、75~80mm程度の中望遠画角となって、

とても違和感があるから、APS-C機で50mmとなる35mm

のレンズが欲しい!」となり、皆が一斉に新品や中古の

35mmレンズを買い求め、市場から一掃されてしまうと

ともに、投機層が組織的に動いて35mmレンズをさらに

買占め、品薄感が出てきた頃に、それらを高価に

売りさばいた訳だ。

勿論、買占めや転売は、フェアな措置では無いが、

そもそもは「50mmでなくちゃ嫌だ!」と駄々をこねた

多数のユーザー側にも責任がある話だ。

そして、そもそもマクロレンズによる焦点距離や

画角の差は、撮影倍率とかよりも、背景の取り込みの

範囲や、その遠近感(パースペクティブ)に差が

出る訳であって、APS-C機で中望遠マクロが望遠画角

になってしまう事は、大きな問題には成り得ない。

そんな事は、APS-C機に90MACROを装着して撮って

みれば、1日で容易に理解できる筈だ。

そういう実験や検証もしないで、ただ単に頭の中だけ

で考えて「90MACROが135mmになるから使い難い」

と言っていたのでは、もう完全にNGな訳だ。

でも、こうした市場の状況は、TAMRONにおける

90MACROの市場戦略にも大きな影響を与えた。

本272E型以降、90MACROの後継機種の発売は、

約8年間も時間があいてしまったのだ。

この間に次世代の機種が発売できなかったのは、

「135mmのマクロでは長すぎる」と言い続けた

ビギナー層が、あまりに多かった事も原因の1つ

であっただろう、と想像している。

(注:途中の2009年にAPS-C機で90mm画角となる

SP60mm/F2 MACRO(G005)が発売されている)

Clik here to view.

これまでの172E型と同じ光学系(9群10枚)の

後玉に「(画間)反射防止コーティング」を

施しただけの話である。

本レンズの発売時点で、どこかのレビュー記事か

何かで、「後群の構成に変更を施し、デジタルで

必要なテレセントリック特性への配慮を行った」

とあったように記憶しているのだが・・

どうやらそれは、全くのデマであった模様だ。

私は、その話を聞いていたので、当初は272E型が

欲しかったのだが、後日に「後玉にコーティングを

施しただけ」という事実が私自身の調査により判明

してからは、この272E型を全く欲しいとは思えなく

なってしまい、本レンズを購入したのは、発売後

実に十数年を経過した2010年代後半であった。

(まあ、結果的に、中古相場が極めて安価に

なっていたので良かった、とも言えるが・・)

結局、デジタル時代に入ったばかりの時期だったので、

たとえ専門的な評論家・評価者とかであったとしても、

銀塩時代からの知識や経験が役に立つ訳では全く無い。

すなわち、残念ながら皆が「デジタルの素人」だった

時代なのだ。

その時代の評価やレビュー等がデタラメであっても、

知ったかぶりのテキトーな説明を書いていたとしても、

まあ、今から考えれば、やむを得ない話であろう。

さて、本272E型の長所短所だが、私の感覚では、

前モデル172E型との目だった差異は感じられない。

後玉の画間反射防止コーティングの効果は、使う母艦

のセンサーサイズや機種によりけりなのであろう。

何台かのEOSデジタル一眼レフで使用しているが、

どの機体で使っても、旧モデルに対して、良くなった

とも、悪くなったとも思えない。

機種依存、と言う点で、1点だけ弱点を挙げておく。

本272E型と、今回の母艦EOS 6D(2012年)との

組み合わせにおいては、「電源OFF時のレンズ収納

設定」が(EOS 6Dに)無い為に、近接撮影を行い

ピントリングが伸びた状態のままで、カメラの電源

をOFFしてしまうと、レンズ鏡筒が伸びっぱなしに

なってしまう。これはMFでも元には戻らないので

(=電源OFF時、MF操作ができない仕様である)

カメラバッグ等に入らずに、困った事になる。

やむなく電源を再度入れ、MFで鏡筒を引っ込めるか、

または無限遠に仮合焦して鏡筒を短かくしてから

電源をOFFしないとならない。

他は特に問題は無い、組み合わせるカメラの機種

によっては、172E型より本Di型(272E)型の方が

安心して使えるというユーザーメリットがあるだろう。

---

では、本記事ラストのSP90mm MACRO。

Clik here to view.

(Model F004)(中古購入価格 25,000円)

カメラは、SONY α99(フルサイズ機)

2012年に発売されたAF中望遠等倍マクロレンズ。

旧272E型に対し、7つの変更(改良)点がある。

すなわち、

1)レンズ内手ブレ補正(VC)の搭載。

2)超音波モーター(USD)の搭載。

3)光学系の変更。(9群10枚→11群14枚、

特殊ガラス(XLD,LD)を3枚含む)

4)コーティングを最新の「eBAND」型に変更。

5)IF(インターナル・フォーカス)方式に変更。

(前述の「レンズ伸びっぱなし問題」が解決)

6)フルタイムMF機構の採用。

7)簡易防滴構造。

である。

Clik here to view.

全て、必ずしも歓迎できる改善点であるとは、

残念ながら個人的には思えない。

なお、本レンズはSONY α(A)マウント版なので、

ボディ内手ブレ補正が搭載されている為、レンズ内

手ブレ補正(VC)は無い。(型番にもVCは無い)

上記が改善点ばかりでは無い事を順次説明しよう。

手ブレ補正や超音波モーターは、あっても無くても

良い。・・というか個人的には、殆ど気にしない。

「これらの技術を搭載したから高価になりました」

(272E型が68,000円+税に対し、F004型は

90,000円+税と、約32%もの大幅値上げ)

と言われても、あまり納得の行く話では無い。

また、それらの付加機能の搭載により、レンズの

重量も、272E型の405gから、F004型は550gと

35%以上も重くなっている。

それと、フルタイム(シームレス)MF機能は、

「AFで合わなかった場合に、MFで調整する」

という、これもまた”後ろ向きな対処療法”的な

機能であり、正当かつ高度なMF技法が全く使えない。

これまでの72系の90MACROであれば、MFで快適に

使用できていたのに、本F004ではMFが実用的に

使えない、これは重欠点であり「改悪」であろう。

(注:本レンズは、USD=超音波モーター搭載だが、

そうであっても、AFは実用性能を満たさない)

まあでも、レンズの光学系を改善した事で、

感覚的には、描写表現力は若干の向上が見られる。

ただ、これまでの72系でも十分に高描写力で

あっただけに、描写力の僅かな改善と引き換えに

失うものが多かった。

本F004型以降、2016年には、現行機種である

F017型が発売されている。F004型とは同じ光学系

であり、外観の変更と、VC(手ブレ補正)、USD

(超音波モーター)およびeBANDコーティングの

各々に僅かな改良がある。しかしながら、重量は

さらに重くなり、600g以上(マウントによりけり)

となってしまった。

F017型の価格はF004型と同じ90,000円+税に

留まっているが、マイナーチェンジ版であるならば

上にあげたF004型の弱点が改善されていない以上、

あまり欲しいとは思えない。

Clik here to view.

説明してきた内容が全てである。

TAMRON 90MACROの40数年間の長い歴史の中では、

あまり光学系の設計変更が行われなかった事が、

むしろ驚きである。まあ、それだけ各時代において

完成度の高い設計を目指して、それを実践してきた

のだろう、と好意的に捉える事も出来ると思う。

個人的には、今後、90MACROの新型を買うのは、

次に光学系が変更になった場合のみであろう。

あるいは、これまで一眼レフ用のみに特化して

きている商品ラインナップが、ミラーレス機用にも

拡張された場合、とかであろうか・・

ただまあ、今所有している範囲の各90MACROでも

十分に描写性能的には満足はしている。

マニア層であれば、いずれかの時代の90MACROは

必携だとは思うが、注意点としては、いつの時代

のものも、その時点での最新型は、それなりに

高価な新品・中古価格となってしまう点だ。

私の感覚では、90MACROの適正中古相場は税込みで

25,000円迄だ。

その価格を超えて高値で購入した前例は、1本も無い。

----

さて、今回の第79回記事は、このあたり迄で・・

次回記事に続く。