本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー

別に紹介している。

今回は「Nikon (LENS) SERIES E」という主旨で、

NIKONより1980年代前半の短期間のみ発売されていた

SIRIES E(シリーズE)銘のレンズ5本、および参照用

として他のレンズ1本、の計6本を紹介する。

ただし、いずれのレンズも過去記事で紹介済みである為、

本記事では、これら「SERIES E」を取り巻く、市場や

時代背景等の内容を主体とし、個々のレンズについての

解説は最小限とする。

----

ではまず、最初のシステム

![_c0032138_06481217.jpg]()

(中古購入価格 18,000円)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

1980年頃に発売された、廉価版単焦点MF準広角レンズ。

(注:SERIES Eでのレンズ上表記は「NIKKOR」では

なく「Nikon LENS」となる(詳細後述)

内、「Nikon」表記については、本ブログでは、各社名を

大文字で統一するケースも多く、NIKONと書く場合もある。

又「NIKKOR」は、いつの時代でも常に大文字表記だ)

安っぽい作りだが、描写力はさほど悪くなく、銀塩時代

より現代に至るまで長らく愛用しているレンズだ。

(近年の記事では、銀塩一眼レフ第11回「NIKON FE2」

編で、本レンズを当時のレンズ参考用として使用)

なお、入手価格は若干高価であったが、これは1990年代

の中古カメラブーム時での高値相場であった。後年には

より安価にはなっているが、玉数が少なくセミレアであり、

かつ、経年劣化等で、程度の良い個体は現状では少ない。

![_c0032138_06481272.jpg]()

「SERIES E」に係わる歴史的背景について記載していこう。

まず、「SERIES E」だが、元々輸出向けのレンズ群

であり、レンズ鏡筒には「Nikon LENS SERIES E」と

記載されている(注:この記載は「Series E」では無いし、

「E SERIES」でも無い→良くそうした誤記を見かける。

だが、本ブログの過去記事で、正:SERIES→誤:SERISE

のスペルミスがあったかも知れない?・汗)

また「NIKKOR」銘も無いので、間違えてはならない。

(注:「NIKKOR」は、高級レンズにのみ付与される

名称なのであろう。つまり「SERIES E」は、NIKONに

おいては「廉価版」という扱いなのだと思われる。

---

これら「SERIES E」は、NIKKORの多層コーティングに

対して、単層コーティングとして「仕様的差別化」が

施されているものが多い。しかし、それによる描写力

の低下は、個人的には、あまり感じる事は無い。

---

こうした場合は「Nikon LENS」という表記になる。

このような差別化の他の例としては、NIKONの名称すら

記載が許されなかった(=付属シール貼付となっていた)

「おもしろレンズ工房」(本シリーズ第12回)がある)

レンズ上での口径比(開放F値)の表記は、SERIES E

では「35mm 1:2.5」というスタイルだが、製品名では

恐らくは35mm f/2.5と記す。しかし、この表記法は

各社でまちまちな上、同じメーカーにおいても、レンズ

表記とカタログ表記が異なる事もあり、正解が無い為、

本ブログでは開設当初の昔から、各社全レンズにおいて

「35mm/f2.5」といった暫定共通表記法を用いている。

勿論、光学的に正しい記法では無いが、やむを得ない。

元々、光学の分野では、技術用語や概念用語の統一が

出来ておらず、それ(光学)を、ちゃんと学ぼうとする

人達にとっては、非常に大きな課題となっているのだ。

(例:「ケラれ」には、様々な要因があり、これを

「口径食とイコールだ」とは言えないし、そもそも

「口径食」自体にも、様々な意味や状況が含まれる)

では、時代背景の説明からだ。

SERIES Eは、1980年頃からの(国内)展開であり、

全てAi爪(F値連動爪、内爪)が搭載されているが・・

それ以前の時代、1970年頃までのNIKON一眼レフは、

露出計が内蔵されていなかったか、又は内蔵されている

場合では、レンズの(開放)絞り値をカメラ本体に伝達

する為の、連動爪(通称「カニ爪」や「外爪」)が必要

であった。

この機構の代表機と言えば、NIKON F2系(A型以前)や、

NIKOMAT(ニコマート)FT(N)/EL系があるだろう。

「カニ爪」を用いてレンズをニコン機に装着する操作は、

通称「ガチャガチャ」と呼ばれ、若干の慣れが必要で

あった。

後の第一次中古カメラブーム(1990年代後半)では、

「ガチャガチャ」の操作がスムースに出来る事が

中上級マニアと見なされる条件のような風潮もあった。

(逆に言えば、このガチャガチャが出来なければ、

「カメラマニアでは無い」と思われてしまう)

この操作は面倒な事は確かだが、上記のようにニコン機

マニアとしての「誇り」のような要素もある為、これを

「儀式」等と呼び、むしろ好まれるケースも多い。

![_c0032138_06481214.jpg]()

他の製品分野の例で言えば、オートバイの「YAMAHA SR」

シリーズ(1976年~一部現行機)は、大排気量単気筒の

モデル(ビッグシングル)であるが、この車種には通常、

セル(セルフ・スターター機構)が搭載されていない。

このバイクのエンジンを始動するには、まずサイド

スタンドを立て、キックレバーを用いて、ピストンの

(圧縮)上死点を足の感触で探し出し、必要に応じて

デコンプ・レバーを握って、全体重をキックレバーに

乗せて、一気に踏み込まないと、エンジンは掛らない。

しかも一発で掛る事は稀であり、気温等に応じてチョーク

やアクセル開度を調整し、適切な燃料混合比を「カン」で

決めて、上手くエンジンを始動する必要がある。

さらに言えば、圧縮比の高いビッグシングルエンジンでは、

このキックの動作は想像以上に重く、かなりの力が必要だ。

これもまた、バイクの初級中級層では簡単に出来るもの

ではなく、SRシリーズのオーナー、又はバイクマニアに

だけに許された特権であった。だから、それが出来る事を

誇りに思う層においては、これもまた「儀式」と呼んだ。

なお、私もバイクが好きで、この「儀式」は一応出来る

のだが「毎日乗るたびにこれをするのは、とても面倒だ」

と思い、SRシリーズの購入を断念し、派生機種である

セルフモーター搭載のSRX600(3SX型)を入手した次第だ。

ビッグシングルでセルを使うのは、「軟弱」ではあるが、

まあ「実用性」という観点からは「儀式」は面倒すぎる。

ビッグシングルは、ちゃんと各部調整をして乗っていても、

稀にエンストするので、交差点の信号待ちでエンストして、

その「儀式」をやっていたら往来(交通)の大迷惑だ(汗)

それと、バイク上級者の知人が、その「儀式」を失敗して、

足を骨折したケース(汗)も見て来ているので、そうした

安全対策の意味もあった。

まあ、バイクもカメラも「マニア道」における「儀式」や

それに係わる差別化要因、優越感、プライド等の心理は、

わからない訳では無いが、実用性、安全性、合理性などに

ついても、一応考慮しておく必要はあるだろう。

なお、もう少し余談を続ければ、例えば、女子高校生等が

他の世代では絶対に理解できないような、独自の用語を

創り出して話す理由は、その言葉を使うならば、それが

理解できる仲間と、そうでは無い他の人達とを明確に

区別(差別)する為の手段・目的となっている。

同様な理由で、カメラやバイクでの「儀式」が出来ない

ならば、それは自分達(マニア)の仲間とは見なされない

訳だ。つまらない閉鎖的な仲間意識(差別化)ではあるが

どの世代でも、いつの時代でも、それが人間というものだ。

閑話休題、歴史的背景の説明が長くなりそうなので、

ここで紹介レンズを交替する。

2本目のシステム、こちらは望遠ズームだ。

![_c0032138_06481285.jpg]()

(中古購入価格 1,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

1982年に発売された、開放F値固定型MF望遠ズーム。

(注:「Zoom」銘は、レンズ上には書かれているが、

これが正式名称に含まれるかどうか?は不明)

最短撮影距離は1.5mであるが、広角端70mm側では

マクロモードに移行でき、その場合、最短撮影距離は

56cmと、大幅に短縮できる。

最大撮影倍率自体は望遠端の場合と大差は無いのだが

「寄れる」ようになる事がメリットであり、マクロ

モードでは、撮影アングル(角度)/レベル(位置)の

自由度が向上する。(注:最大撮影倍率が同じでも

「寄れない」レンズでは、遠くから、水平位置

(≒アイレベル)でしか、撮影する事ができない。

なお、先般、「最大撮影倍率が同じレンズならば、

どれも同様に、同じような大きさで被写体を写せる

のでしょう?」という質問があったのだが・・

こういった、実際に撮影を行えば誰にでも認識できる

事がわからないようでは、結局のところ、「カメラや

レンズの性能を、数値(カタログ)スペックでしか

判断できていない」という事になってしまう)

![_c0032138_06482116.jpg]()

1つの製品コンセプトとする「SERIES E」においては、

本レンズは最も大型であり(フィルター径φ62mm、

重量約744g)、その点が不満事項だ。

まあでも、単に「MF望遠ズーム」と見なせば、さほど

悪く無い仕様・性能のレンズであり、「ワンハンド式」

ズーム構造(=ピントリングとズーミングが同時並行で

操作できる。注:「直進式ズーム」とは、まるで構造が

異なるが、世間一般では、その差異が理解できていない)

・・(ワンハンド式)なので、操作性については秀逸

である。

おまけに、現代での中古相場は数千円程度と、極めて

安価だ。

----

さて、歴史の話の続きに戻るが、1970年代においては、

一眼レフには絞り優先露出等の「AE機能」(Auto Exposure

すなわち「自動露出」)搭載のニーズが高まる。

NIKONで初めて絞り優先AEが採用された銀塩一眼レフは、

NIKOMAT EL (1972年、未所有)である。(注:他社では

もう少しだけ前の時代からAE機がある)

AE化に伴い、レンズの(現在の)絞り値を、カメラ側に

伝達する仕組みが必要となるが、前述の「カニ爪(外爪)」

方式では、やや面倒(実現困難)だ。

そこで、NIKONでは、レンズのマウント面近くに、

Ai爪(または内爪)と呼ばれる機構を新たに搭載、

これは「Ai方式」と呼ばれるが、これに対応するカメラ

は、1977年頃より、NIKON F2 Photomic A(1977年、

銀塩一眼第2回記事参照)や、NIKOMAT FT3、EL2

NIKON FM、FE等が順次発売されている。これらは旧来

のカニ爪(外爪)レンズでは対応できない為、当時の

NIKONでは、旧型レンズをAi方式に改造するサービスを

行っていて、その手のレンズは中古市場等では「Ai改」

レンズと呼ばれている。Ai改またはAi方式であっても

カニ爪を合わせ持つレンズは、新旧の時代のNIKON機で

汎用性が高い為、後年に至るまでマニア層には好まれた

レンズ群である。

![_c0032138_06482187.jpg]()

では、「AI」と大文字で記載されている。

Aiは、「Automatic Maximum Aperture Indexing」

とのことだが、「大文字+小文字」の表記である事は、

全てのユーザーが知っていて、世の中の全ての資料にも、

そう書かれている/いた、という常識であり、事実だ。

近年になってそれを「AI」に改める事は好ましくなく、

もし、過去の歴史的事実を知らない新人WEB制作担当者

等のミスであれば、全て「Ai」に戻すべきであろう。

このままでは、新技術の「AI」(人工知能)にあやかって、

そう世間に誤解させる為の「確信犯」である、という疑念

すら出てきてしまう状態だ。

ちなみに、NIKONのWEBサイトでは、この「SERIES E」

ですら「Eシリーズ」という誤記もあって、褒められたもの

では無い。過去の時代のNIKONの歴史に詳しい人(社員)は、

WEBの内容チェックなど、一切しないのであろうか・・?

(他にも、NIKON公式Webの「ニッコール千夜一夜物語」

は、誤記の宝庫である・・汗)

でも、NIKONに限らず、各メーカーあるいは販売代理店の

Webサイトでは、製品名等に関する誤記が極めて多い。

まあ、誤記では無い場合でも、古い時代の製品等では、

その時の、いきあたりばったりで製品名を決めている事

すらあるので、現代においては、非常に曖昧であったり、

そもそも、正解が存在しない事もある。

(例:KONICA AUTOREFLEX T-3(1973年)という

一眼レフでは、カメラ前面に「T3」と書かれているが

カメラ上面には「T-3」と書かれている。正解が不明だ)

これらのメーカー等のWebや文書資料を「公式情報だから」

という観点で引用したとしても、元々が間違っていたり、

正解が無くて曖昧な場合も多々あるので、とても厄介だ。

私の場合では、そういう公式らしき資料文献等を盲信

せず、できるだけ実際の製品等を手にして、そこに記載

されているものを正解と見なす事にしている。

(注:それでも前述の「T-3」のように、よくわからない

事もある)

----

話の途中だが、ここでまたレンズを交替する。

![_c0032138_06482137.jpg]()

(中古購入価格 14,000円)

カメラは、NIKON D300(APS-C機)

1980年発売の単焦点MF小口径標準レンズ。

純粋な「SERIES E」の製品では無いのだが、それに

ついては、この時代(1980年頃)にNIKON販売戦略

上での紆余曲折があって、本レンズは「SERIES E」

製品と同列に扱う解釈も可能だ。

----

以下、少し長い余談(参考情報)になるが・・

で、本レンズは、~S仕様であり、これは「マルチ

モードAE等での自動絞り機構に対応している」という

意味である。「SERIES EはS仕様と同等」といった

情報もあるが、これを確認できる機種や機材の環境が

かなり限られている為、未確認(未検証)だ。

そもそも、現代デジタル機で、マウントアダプター

経由でNIKON製MFレンズを用いる場合、外爪、内爪、

S仕様等の差異はどうでも良い話で、全て動作する。

(注:露出制御は、絞り優先又はマニュアルとなる)

ただし、この当時(1980年頃)においては、

「不変のFマウント」とは言いながらも、こうした

AE化等でのマウントの細かい仕様変更が、とても多く、

もし間違った(非対応の)MFレンズを買ってしまうと、

自身の所有するNIKON機では使えなかったりする危険性が

高かったので、この時代のNIKON機ユーザーは、たとえ

マニア層ではなかったとしても、Ai系統の機構仕様の

差異にとても詳しく、かつ、その事に敏感に反応する。

だから、後年の時代においても、当時(F2/F3の時代)

のNIKON機ユーザー等から「それ、Ai改?」とか聞かれ

私も「え~と・・?汗」と、複雑なマウント仕様の差異

を思い出して確認しながらも、戸惑う場合が多かった。

でも、当時のNIKON機ユーザーの全員が、その複雑な

仕様の差異の詳細を、全て理解している訳では無い。

だから、聞きかじり等のビギナー層では「Ai型より、

Ai-S型の方が、新型で良く写る」等の、誤った解釈が

なされる事もかなり多く、そうやって、技術が進化し

続けた時代であるからこそ、むしろ、良くわからない

新しい技術の内容を、いちいち理解しようともせずに、

「ともかく、最新型を買っておけば良く写るのだ!」

という風に、アバウトに思い込むNIKON機ユーザーも、

結構(かなり)多かったと思われる。

この思考法は、その後、何十年間も続いてしまい、

例えば、この時代1980年頃でのNIKON機の主要

ユーザー層が「団塊の世代」であったと仮定すれば、

彼らは30歳代であった。その後、1990年代後半の

第一次中古カメラブームでは、その世代は50歳前後。

2010年代のデジタル高付加価値世代では、さらに

70歳前後の定年世代であるのだが、その、いつの

時代でも「ともかく最新型のNIKONを買っておけば

良く写るし、細かい差や問題発生を気にせずとも済む」

と、そんな思考法に陥ってしまっている訳だ。

そして2010年代から2020年代にかけ、NIKON機では

新鋭機(Df、D三桁機、D5300、D6等)において

他社製レンズ(TAMRON、SIGMAやTOKINA製)との

組み合わせで、不具合(エラー、AFの未動作)や、

「露出アンダー」となるケースが多発した。

これは同じレンズでもNIKONの他機では問題なく動作

するので、当然NIKON機側で何らかの仕様を変更した

事に起因するのだが、それでも、NIKON機ユーザーの

シニア層等のグループ(写真サークル)等においては、

「それみろ、NIKONの最新型のレンズを買わずに、

安物のレンズを買うから、そんな事になるのだ。

TAMRON製? そのレンズは”暗く写る”からダメだ、

NIKKORに買い換えろ!」

・・といった、物事の本質を全く理解していない話が、

良く流れていた。

----

で、余談はさておき、前述の1980年代前後における

販売戦略の話は長くなるので、詳細を知りたい人は、

本シリーズ第76回「NIKKOR 標準レンズ ヒストリー」

記事等を参照されたし。

なお、本レンズ自体は完成度が高く、そこそこ良く

写るレンズとして、個人的な評価点は高い。

![_c0032138_06482255.jpg]()

銀塩MF一眼レフのAE化は、1970年代を通じて、当時の

トレンドとなり、NIKON以外の他社でも勿論それに追従、

・・と言うか、他社の方がAE化は先行していた。

1970年代後半では、「両優先」、すなわち絞り優先AE

とシャッター優先AEの両者を同時に搭載するAE機も

他社では登場している。

(例:MINOLTA XD、1977年、銀塩一眼第6回記事参照)

また、この時代、CPU(マイクロ・プロセッサ)が

登場した事から、これを、いち早くカメラでのAE化や

各種電子制御に採用した例もある。

(例:CANON A-1、1978年、現在未所有)

こうした技術革新は望ましい事ではあったが、ただし、

この時代1970年代は、高度成長期もほぼ終焉し、また

同時期に起こったオイルショック等の影響で、物価が

非常に高騰した時代でもあった。

このインフレにより、1970年代の10年間で、物価は

平均して3倍も上昇、カメラも勿論例外では無かった。

一眼レフ自体はこの時代に一般層にも普及しつつあったし

少しづつ安価なってもおかしくは無かった世情だが、

物価(指数)の上昇が、安価な製品を作れる状況を許さず

結局、AE化や電子制御化等を付加価値(=値上げの理由)

として高性能カメラの価格は高騰、例えば前述のCANON

A-1の価格は、レンズ付きで114,000円と高額だ。

(これは、当時の大卒初任給を上回る)

さて、カメラ価格が高騰すれば、当然市場ニーズでは

低価格帯商品(カメラ)が望まれる状況となる。

この事(高価格化に対抗する低価格商品の発生)は

この時代のみならず、何度も繰り返された事であり、

ごく近年においても、2010年代末頃での、カメラ市場

縮退を受け、レンズ製品も軒並み高価格化された事に

対抗し、安価な海外製(中国製等)の交換レンズが

怒涛のように日本市場に参入した事例がある。

この時代における低価格帯カメラと言えば、まずは

RICOH XR500(1978年、現在未所有)であろう。

レンズ、ケース付きで、39,800円という低価格は、

当時「サンキュッパ」のキャッチコピー(CM)により、

大ヒットし、一眼レフ最多販売台数の記録を更新して

いる。

まあつまり、皆、カメラ(一眼レフ)は欲しかったが、

単に「高いカメラを購買層が嫌がった」というだけの

話である。この市場解釈は重要であり、現代においても

カメラ市場が縮退したから、と言って、カメラ新製品は

異常なまでに高額となった状況も同様だと思われる。

つまり、私も、あるいは他のマニア層も、もう現代の

高額カメラには興味が無いのだ。事実、私は2010年代

後半以降のカメラを殆ど購入していない。不要な性能

(フルサイズ化、超高感度とか、超高速連写等)が

付加価値として搭載されているだけで高額ならば、

”それはいらないよ”という判断である。

安価な旧世代のカメラを使えば十分であり、一部の

旧機種には上記付加価値も個別に搭載されているから、

それらを個々に使えば不便は感じない。

(高速連写が必要ならば、高速連写機を持ち出す、等)

なにも1台のカメラに、あれもこれも、と過剰な機能や

性能を詰め込む必然性は感じないのだ。

![_c0032138_06483932.jpg]()

組み合わせ)

さて、1970年代末での低価格化戦略であるが、XR500に

続く成功例としては、MINOLTA X-7(1980年、現在未所有)

があるだろう。こちらは、当時20歳の「宮崎美子」さん

(現:女優、兼クイズの女王)をCMに起用し、こちらも

社会現象的な大ヒットカメラとなった。

----

話の途中だが、ここでまたレンズを交換する。

![_c0032138_06483910.jpg]()

(中古購入価格 3,000円)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

本来は、ここで「SERIES E (ZOOM) 36-72mm/f3.5」

(1981年)の標準ズームを紹介したかったのだが、

生憎、そのレンズは未所有だ。過去においても一度も

購入した事の無いレンズなので、詳細は全くわからない。

そこで今回はNIKON初の標準ズーム(=広角端が50mm

を下回る)であるZoom-NIKKOR Auto 43-86mm/f3.5

(1863年)の数世代後継機の、本Ai Zoom-NIKKOR

43-86mm/f3.5(1977年)を取り上げよう。

![_c0032138_06483980.jpg]()

ズームであるが故に、一応ヒット商品とはなったのだが

描写力に様々な課題を持ち、後年には、極めて不人気と

なってしまっていた。後年の中古ブーム時代においても

マニア層の間では「ヨンサンハチロクを買うのはやめておけ」

と、まるで呪いのズームでもあったかのように扱われていた

状態であった。ただ、NIKONも初代のヨンサンハチロクを、

そのまま放置した訳ではなく、1976年版あたりでは

新光学設計により、描写性能が大幅に改善されている。

本レンズは、その「新バージョン」となるレンズのAi対応

型であり、描写力上の不満としては、ボケ質破綻と周辺

減光が生じるが、他は特に気になる程では無い。

紹介ができなかったSERIES Eの36-72mm/f3.5は

本レンズより4年新しい。スペックも僅かに異なるし、

レンズ構成も43-86mmと比べて簡略化されてはいるが、

まあ、この時代での「標準ズーム」の実力値を計る上

では大差は無いのではなかろうか? と思った次第だ。

![_c0032138_06483906.jpg]()

高騰したカメラ市場での対抗策として、各社が低価格帯

の製品を発売して成功した1970年代末頃の時代だ。

さて、NIKONはどうするのか? 元々NIKONは高付加価値

型のメーカーである、つまり高性能機を高額に販売して、

ブランド力を高めていく戦略だ。だから、実際のところは

あまり安価なカメラを売りたくない。事実、この時代の

1970年代では、NIKONは(銀塩)コンパクト機すら

1台も作って(売って)いなかった状況なのだ。

そして、そういうブランド戦略は、精密機器(時計等)や

万年筆、服飾品等であれば、成り立ち易い。技術革新が

少なく、職人芸的な高品質の製品を長くに渡って生産

できるし、ユーザーもまた、それら高品質製品を長期間

愛用する事もできる。

カメラもまた、旧来(1930年代~1950年代頃)で

あれば、ドイツのいくつかの著名なブランドにおいて

そうした「精密機械工業製品」としての、高付加価値化

戦略が成り立っていた。しかし、1970年代ともなれば

様々な技術革新(特に電気・電子系)が日進月歩である、

だから、これまでのブランド戦略が通用しにくく、

加えて、旧来の製造スタイルでは、新規技術への対応も

困難であろう。例えば、金属加工の職人に、いきなり

「おまえ、明日からマイコン(CPU)のプログラミング

をやれ!」と言っても、対応ができる筈が無い。

そう、まるっきり仕事のやり方が変わってしまう訳だ。

現にドイツの老舗ブランド(メーカー)も、この1970年代

には、殆どが撤退、または大幅な事業縮小が行われた。

その1例としては、あの著名な「CONTAX」でさえも、既に

全面撤退。そのブランド(名前だけ)は、日本のヤシカを

経由し、京セラに引き継がれていた状況であった。

(参考:CONTAX RTS、1975年、銀塩一眼第5回記事参照)

まあ、その後の時代においても、ユーザーやマニア層の

一部では、依然、ノスタルジックに、この黄金期のドイツ製

カメラやレンズに憧れる層は多いのだが、それはそれとして、

現代においては、例えばツァイス銘の一眼レフ用レンズは、

全て日本製である、等の事実をよく理解(認識)しておく

必要はあるだろう。私個人的には、現代の製造スタイルや

環境において、ブランド信奉は、まるで意味が無いという

認識を持っている。昔と今は、もう何も共通点が無い程に

色々な状況が変わってしまっているからだ。

さて、そんな状況なので、NIKONでも低価格機市場への

対応を迫られるようになった。銀塩AFコンパクト機の

発売は、やや遅れて1983年からなのだが、一眼レフは

早急に何らかの対応が必要だ、さもないと、ブランド志向

を続けていたら、ドイツの老舗メーカーの二の舞となる。

----

話の途中だが、またレンズを交替しよう。

![_c0032138_06484616.jpg]()

(取得価格 1,000円相当)

カメラは、FUJIFILM X-T10 (APS-C機)

本レンズは、かつて本レンズを(海外で)使っていた、

という近所のオジサン(元、青年海外協力隊?)から

「少々カビがはえているけど、使うか?」と無償で

いただいたものである。無償は気をつかうので、後で

お礼の品物を渡したので、本レンズの取得価格は、

1,000円相当という事にしておこう。

前述のE70-210/4と比べて、3割減ほど小型軽量

(フィルター径φ52mm、重量約527g)である。

ズーム比は2と控え目ながら、望遠端でも解像感の

劣化は少なく、開放F値も、こちらが半段明るい。

描写力もまずまず、ワンハンド(式)ズームで操作性も

悪くは無い。

マクロモードこそ付いていないが、最短撮影距離が

1mと短く、望遠端150mmでの最大撮影倍率は、

E70-210/4を、僅かに上回る。

![_c0032138_06484689.jpg]()

環境での使用には向いた事であろう。ちなみに、

母艦は(New)FM2(1984年)を使っていたとのこと。

(この機体も頂いたのだが、残念ながら完全に故障

していて、使用不能であった)

本レンズは1981年頃の発売。(まあこれらにより、

オジサンは、1985年頃の渡航だったのだろう、

と推測できる)

----

さて、海外の話が出たところで、本「SERIES E」は、

元々、海外輸出専用機「NIKON EM」(1979年、未所有)

用のレンズ群として開発されたものだ。

「EM」には「Little NIKON」の愛称が付けられた。

海外においては、日本市場のような、ちょっとお高く

とまった高級機戦略(ブランド戦略)を行う必然性が

少なかったのかも知れない。

けど、ここまで述べてきたような、1970年代末に

おけるカメラ価格の高騰と、ユーザーニーズの変化

により、1980年には、NIKON EMは国内でも販売

される事となった。定価は4万円、既にヒットして

いた他社の低価格一眼レフと同等の価格帯である。

それと同時に「SERIES E」も国内発売開始。しかし

一部のレンズは国内販売はされず、海外向け専用と

なった(例えば28mm広角等だが、廉価版を出すのが

国内市場戦略上、好ましく無かったケースだと思う)

また、50mm/F1.8レンズに関しては、海外向けと

国内向けが入り混じり、同じ光学系で外観が

異なったり、最短撮影距離が60cmと仕様的差別化が

かけられているものがあったりと、急遽の国内発売で

ラインナップが混乱している様相もあった。

Ai50/1.8(S)については前述しているが、これらは

皆、光学系は同一と思われるので、SERIES Eか否か?

という点は、実用上では関係が無い。注意するのは

仕様的差別化がある最短60cmバージョンのみである。

![_c0032138_06484675.jpg]()

国内発売されたのだが、生憎、これらは不人気機種

となってしまった。

結局、NIKON製品を志向する国内のユーザー層は、

高級品を欲しがる層なので、廉価版は「安かろう、

悪かろう」と、誰も見向きもしなかった訳だ。

ただ、他のNIKON製品に比べて、EMやSERIES Eが、

特に性能が劣っていた訳では無い。その事は、現代に

おいて、これらのSERIES E銘レンズを、綿密に分析

してみれば良くわかる。結局、不人気は単に当時の

ユーザー層の「思い込み」に過ぎなかった訳だ。

その後、1985年には「αショック」が起こり、時代は

一気にAF化へ。結局の所「SERIES E」は、1980年代

前半の数年間だけの展開となり、しかも不人気であった

事から、所有者数や中古流通数は、かなり少ない状態と

なった。でも、レア品であっても、「廉価版」の評判が

強いから、幸いな事に希少価値による「投機対象」には

なっていない。もしこれらが後年に何もわかっておらずに

ただ希少だ、という理由で、とんでも無い高値になって

いるならば・・ 「ばかにするな! 坊や、いったい何を

教わってきたのだ?」と、まるでこの時代に大ヒットした

歌謡曲の歌詞のような印象を持った事であろう。

結局のところ「SERIES E」は、所有者も少なく、マニア

向けの製品でも無く、ビギナー層等では、ちゃんとした

評価が出来る人も少なく、発売期間も短く、そうした

記録も、もはや何も見当たらず、正当に評価される事無く

無視されつづけた不遇のレンズ群であると言えるだろう。

----

では、次が今回ラストのシステムとなる。

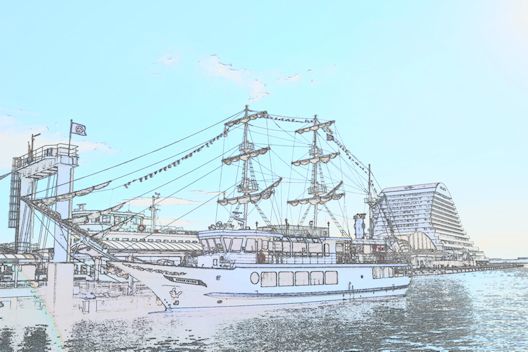

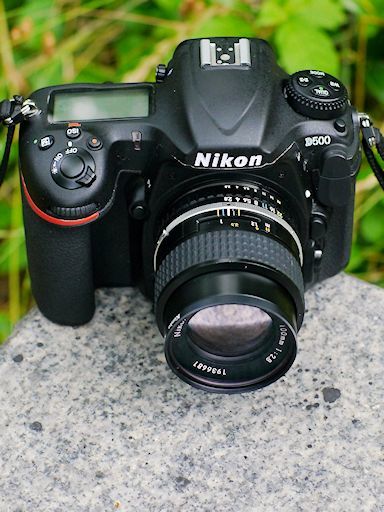

![_c0032138_06484623.jpg]()

(中古購入価格 14,000円)(以下、E100/2.8)

カメラは、NIKON D500 (APS-C機)

1980年に発売された、廉価版単焦点MF中望遠レンズ。

小型軽量であり、モノコート仕様ながら、描写力はさほど

悪くなく、銀塩時代では旅行用レンズとして、NIKONの

小型の一眼レフ(NIKON FGやFE2、U2等)と組み合わせて

良く使用した。現代では出番が減ってはいるが、コスパ

評価は悪くなく、嫌いなレンズでは無い。

なお、モノ(単層)コート(=多層(マルチ)コートでは

無い)については、本レンズだけが、その件を良く問題に

されるのだが、他のSERIES Eのレンズでも、モノコート

仕様のものが殆どだと想像できる。(詳細不明)

恐らくだが、昔の時代の何らかのレビュー記事(雑誌?)で、

本レンズの評価時のみ、「モノコート仕様だ!(だから

問題だ・・?)」という件が取り沙汰され、その話が

ずっと何十年もの間、マニア層等の間で、口コミで伝え

られていたのであろう。

それについては、現物のレンズを見て、ユーザー個々に

評価・判断するしか無いと思う。

ユーザーの実用上で、多くのケースで逆光耐性や描写力

が課題になるのであれば、そう評価すれば良く、必要に

応じて、その課題を回避して用いれば良いだけであり、

それが問題にならなければ、一切気にしなければ良い。

「モノコートか否か?」といった採用された技術の仕様は、

それが、レンズの性能評価に直結する訳では無いのだ。

まあ、つまりメーカー側が「NIKKOR」と「SERIES E」

の「仕様的差別化」(多層コート or 単層コートの差、

詳細後述)を行っていたとしてもユーザー側の実使用上

での状況によっては「そんな事はどうでも良い」という

ケースすら多々ある訳だ。

ここは現代においても、初級中級層がよく勘違いしやすい

ポイントであろう。メーカー側が、何かの新製品において、

「こんな技術も、あんな技術も採用しています」と言えば

消費者側は「であれば凄い! じゃあ、それを買おう」と

思い込まされてしまう訳だ。大事なのは、新技術の内容や

その搭載ではなく、その機材がユーザー自身の利用状況に

おいて、「目的とする性能を満たしているか否か?」

であろう。もし搭載された技術が、過剰なまでの性能や

スペックであり、それの搭載で高付加価値化(=高価格化)

しているのであれば、それは、そのユーザーにとっては

「(過剰性能により)コスパが悪い」製品となる訳だ。

![_c0032138_06485223.jpg]()

NIKONの中望遠レンズとしては、恐らくは唯一の100mm

という焦点距離であり、他のNIKKORは全て105mmである。

こうした、NIKONの伝統には、そぐわない設計仕様がある

場合、NIKON社内開発では無く、社外で開発されたという

前例もある。(例:「ニコンおもしろレンズ工房」)

ここが気になり、少し調べてみたのだが、本E100/2.8

の設計は、NIKON社内であり、しかも当時においては、

かなり優秀なレンズ設計技師が本レンズを手がけている。

すると、本E100/2.8が、モノ(単層)コートであったり

焦点距離が異なるのは、設計技能の未成熟の問題ではなく、

恐らくは政治的な要因なのではなかろうか?

すなわち・・

「これはNIKKORでは無い廉価版なので性能を落とせ。

焦点距離も、他の高級レンズとは同じにするな!

105mmはNIKKORの伝統の(栄光の)焦点距離なのだ!」

という指示(命令)が上層部から出ていたのかも知れない。

(参考:NIKONの105mmは、レンジ機用10.5cm/f2.5

(1950年代)から始まり・・ Ai版、105mmマクロ、

Ai-S F1.8版、DC F2版、AF-S F1.4三次元的Hi-Fi版

等と、確かに高性能レンズが目白押しである。詳細は、

レンズ・マニアックス第65回「NIKKOR 105mm」編参照)

もしこれが想像通りならば、なかなか不条理な話だ・・

技術者というのは、いつの時代でも、良い製品を作ろうと

努力するのだ、性能を落とせ、というのは酷な命令だろう。

「差別化」の塊とも言えた「おもしろレンズ工房」の時

(1990年代前半)でも、ガチガチに制限された要求仕様

(例:絞りを付けてはならない、最短撮影距離を長く

しなければならない、マクロは1/3倍を超えてはならない)

の中で、担当エンジニア達は最大の努力をしている。

販売価格が安価で、NIKONの名前を付ける事すら許されな

かった不遇のレンズだが、それでも描写力は、一切手を

抜いていなかった。(詳細は本シリーズ第12回記事参照)

本E100/2.8はモノコートであるので、まあ逆光耐性が

低くなるし、場合によりコントラストも低下するので、

多層コートの高価なNIKKORに比べて、性能が低いと思う

ビギナーは多いであろう、でも、その場合にメーカーや

流通いわく・・

「それは安物レンズだからです。ちゃんと撮りたかったら、

こちらの(高価な)NIKKORを買ってください」という、

意地悪な仕掛けが目に浮かんでしまう。

まあ、フェアなやり方とは言い難いが、まあ現代とは

時代が違う。1980年と言えば、巨人の王貞治氏が引退

したり、任天堂から「ゲームウォッチ」が発売されたり、

皆が「ルービック・キューブ」の色を揃える事に夢中に

なったり、原宿では「竹の子族」が踊っている・・など、

とんでも無い昔の時代の話なのだ。

「安物レンズだから性能を下げろ」という命令は十分に

あり得る時代だ。

だが、実は近代のNIKONでも「仕様的差別化」は残っている。

これはデジタル一眼レフの旗艦機から中級機、普及機迄の

ラインナップの各仕様を熟読し、それらの複数の機体を

実際に使ってみれば、良くわかる事であろう。低価格機に

なればなる程、様々な重要な性能や機能がカットされていて、

時にそれは、不条理なまでの「差別化」にも思えてしまう。

本来であれば、高級機に一般的な撮影ではあまり使わない

特殊な新機能を搭載するのが本筋だ。しかし、そうした

新技術が出て来ないから、低価格機に対して、効率的な

撮影スタイルにまで影響する強いレベルの性能・機能制限が

かけられる。それで不便に思う、または撮れない被写体が

出てくるならば、40年前の昔と同じように「では、高級機を

買ってください」と言われてしまう訳だ。

市場戦略上でラインナップの差別化は、わからない話では

無いが、それにしてもフェアで無いように思えてならない。

(注:その傾向も、2010年代後半からは、NIKON製の

低価格機の販売が無くなった事で、現状では、うやむやだ)

・・で、こういう状況を腹立たしく思うとすれば、現代で

本E100/2.8を使う上で、そういう不条理を跳ね返して

みたい、と思うのは、ユーザー側での意地であろう。

別に安物でもいいじゃあないか、NIKKORと名乗れなくても

何も問題無いではないか、「単層コートだからちゃんとは

撮れない」なんて事も、まるであるまい。

![_c0032138_06485226.jpg]()

が主になるのだろう・・

だから現代のビギナー層は「手ブレ補正や超音波モーターが

入った」と聞けば、まだ十分に使える旧型の機材を手放して、

高価な新型機材に、とても安易に買い換えてしまう。

フルサイズ化、高速連写性能、超高感度性能等もしかりだ、

何故、そうした新機能が「本当に、自分の用途やスキルに

おいて必要か否か?」という重要な点を考慮しないのだろうか?

だから、結局のところ、現代の市場においては、ピカピカの

新鋭高級機材を買って使っているのは、ビギナー層ばかり、

という不自然な状態になっていて、上級者や職業写真家層は

少し古い時代の機材を使い続けている訳だ。何故ならば、

やや古い時代の機材でも普通に撮れる技能を持っているので

新機種に買い換える必然性が少ないし、ましてや職業的に

写真を撮っているならば、なおさらであり、高価な新機種を

買って、経営収支決済が赤字にならないように配慮する事は、

ビジネス上では当然の話だ。

NIKON高級機において、他社高級機と比較して特にビギナー

比率が多いのは、結局、こうしたラインナップ上の差別化

要因により、上へ上へ(より高性能や高機能の上位機種へ)

購買行動を誘導されてしまうからだろう。

まあでも、それで縮退したカメラ市場を支えられている

のであれば、ビジネス的には上手い戦略だとも言える。

(注:これは2010年代中頃迄の話だ。以降の時代では、

さらにカメラ・レンズ市場が縮退してしまい、上記の

ような「仕様的差別化戦略」をやっても効果が無くなって

しまったので、高付加価値型の「超絶性能化」戦略に

転換している。これはNIKON以外の他社でも全く同様だ)

まあ要は、全てユーザー側に課題も選択権もあるという事だ。

何もわからず、ただ市場や風評に振り回されているだけでは、

決して賢いユーザーには成り得ない。

まあ、一度、本E100/2.8のような、不遇に差別化された

機材を使ってみる事も有益であろう、そこから感じる事、

そして、見えてくる事は、とても多いからだ・・・

----

では、今回の「NIKON SERIES E」編は、このあたり迄で。

次回記事に続く。

別に紹介している。

今回は「Nikon (LENS) SERIES E」という主旨で、

NIKONより1980年代前半の短期間のみ発売されていた

SIRIES E(シリーズE)銘のレンズ5本、および参照用

として他のレンズ1本、の計6本を紹介する。

ただし、いずれのレンズも過去記事で紹介済みである為、

本記事では、これら「SERIES E」を取り巻く、市場や

時代背景等の内容を主体とし、個々のレンズについての

解説は最小限とする。

----

ではまず、最初のシステム

(中古購入価格 18,000円)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

1980年頃に発売された、廉価版単焦点MF準広角レンズ。

(注:SERIES Eでのレンズ上表記は「NIKKOR」では

なく「Nikon LENS」となる(詳細後述)

内、「Nikon」表記については、本ブログでは、各社名を

大文字で統一するケースも多く、NIKONと書く場合もある。

又「NIKKOR」は、いつの時代でも常に大文字表記だ)

安っぽい作りだが、描写力はさほど悪くなく、銀塩時代

より現代に至るまで長らく愛用しているレンズだ。

(近年の記事では、銀塩一眼レフ第11回「NIKON FE2」

編で、本レンズを当時のレンズ参考用として使用)

なお、入手価格は若干高価であったが、これは1990年代

の中古カメラブーム時での高値相場であった。後年には

より安価にはなっているが、玉数が少なくセミレアであり、

かつ、経年劣化等で、程度の良い個体は現状では少ない。

「SERIES E」に係わる歴史的背景について記載していこう。

まず、「SERIES E」だが、元々輸出向けのレンズ群

であり、レンズ鏡筒には「Nikon LENS SERIES E」と

記載されている(注:この記載は「Series E」では無いし、

「E SERIES」でも無い→良くそうした誤記を見かける。

だが、本ブログの過去記事で、正:SERIES→誤:SERISE

のスペルミスがあったかも知れない?・汗)

また「NIKKOR」銘も無いので、間違えてはならない。

(注:「NIKKOR」は、高級レンズにのみ付与される

名称なのであろう。つまり「SERIES E」は、NIKONに

おいては「廉価版」という扱いなのだと思われる。

---

これら「SERIES E」は、NIKKORの多層コーティングに

対して、単層コーティングとして「仕様的差別化」が

施されているものが多い。しかし、それによる描写力

の低下は、個人的には、あまり感じる事は無い。

---

こうした場合は「Nikon LENS」という表記になる。

このような差別化の他の例としては、NIKONの名称すら

記載が許されなかった(=付属シール貼付となっていた)

「おもしろレンズ工房」(本シリーズ第12回)がある)

レンズ上での口径比(開放F値)の表記は、SERIES E

では「35mm 1:2.5」というスタイルだが、製品名では

恐らくは35mm f/2.5と記す。しかし、この表記法は

各社でまちまちな上、同じメーカーにおいても、レンズ

表記とカタログ表記が異なる事もあり、正解が無い為、

本ブログでは開設当初の昔から、各社全レンズにおいて

「35mm/f2.5」といった暫定共通表記法を用いている。

勿論、光学的に正しい記法では無いが、やむを得ない。

元々、光学の分野では、技術用語や概念用語の統一が

出来ておらず、それ(光学)を、ちゃんと学ぼうとする

人達にとっては、非常に大きな課題となっているのだ。

(例:「ケラれ」には、様々な要因があり、これを

「口径食とイコールだ」とは言えないし、そもそも

「口径食」自体にも、様々な意味や状況が含まれる)

では、時代背景の説明からだ。

SERIES Eは、1980年頃からの(国内)展開であり、

全てAi爪(F値連動爪、内爪)が搭載されているが・・

それ以前の時代、1970年頃までのNIKON一眼レフは、

露出計が内蔵されていなかったか、又は内蔵されている

場合では、レンズの(開放)絞り値をカメラ本体に伝達

する為の、連動爪(通称「カニ爪」や「外爪」)が必要

であった。

この機構の代表機と言えば、NIKON F2系(A型以前)や、

NIKOMAT(ニコマート)FT(N)/EL系があるだろう。

「カニ爪」を用いてレンズをニコン機に装着する操作は、

通称「ガチャガチャ」と呼ばれ、若干の慣れが必要で

あった。

後の第一次中古カメラブーム(1990年代後半)では、

「ガチャガチャ」の操作がスムースに出来る事が

中上級マニアと見なされる条件のような風潮もあった。

(逆に言えば、このガチャガチャが出来なければ、

「カメラマニアでは無い」と思われてしまう)

この操作は面倒な事は確かだが、上記のようにニコン機

マニアとしての「誇り」のような要素もある為、これを

「儀式」等と呼び、むしろ好まれるケースも多い。

他の製品分野の例で言えば、オートバイの「YAMAHA SR」

シリーズ(1976年~一部現行機)は、大排気量単気筒の

モデル(ビッグシングル)であるが、この車種には通常、

セル(セルフ・スターター機構)が搭載されていない。

このバイクのエンジンを始動するには、まずサイド

スタンドを立て、キックレバーを用いて、ピストンの

(圧縮)上死点を足の感触で探し出し、必要に応じて

デコンプ・レバーを握って、全体重をキックレバーに

乗せて、一気に踏み込まないと、エンジンは掛らない。

しかも一発で掛る事は稀であり、気温等に応じてチョーク

やアクセル開度を調整し、適切な燃料混合比を「カン」で

決めて、上手くエンジンを始動する必要がある。

さらに言えば、圧縮比の高いビッグシングルエンジンでは、

このキックの動作は想像以上に重く、かなりの力が必要だ。

これもまた、バイクの初級中級層では簡単に出来るもの

ではなく、SRシリーズのオーナー、又はバイクマニアに

だけに許された特権であった。だから、それが出来る事を

誇りに思う層においては、これもまた「儀式」と呼んだ。

なお、私もバイクが好きで、この「儀式」は一応出来る

のだが「毎日乗るたびにこれをするのは、とても面倒だ」

と思い、SRシリーズの購入を断念し、派生機種である

セルフモーター搭載のSRX600(3SX型)を入手した次第だ。

ビッグシングルでセルを使うのは、「軟弱」ではあるが、

まあ「実用性」という観点からは「儀式」は面倒すぎる。

ビッグシングルは、ちゃんと各部調整をして乗っていても、

稀にエンストするので、交差点の信号待ちでエンストして、

その「儀式」をやっていたら往来(交通)の大迷惑だ(汗)

それと、バイク上級者の知人が、その「儀式」を失敗して、

足を骨折したケース(汗)も見て来ているので、そうした

安全対策の意味もあった。

まあ、バイクもカメラも「マニア道」における「儀式」や

それに係わる差別化要因、優越感、プライド等の心理は、

わからない訳では無いが、実用性、安全性、合理性などに

ついても、一応考慮しておく必要はあるだろう。

なお、もう少し余談を続ければ、例えば、女子高校生等が

他の世代では絶対に理解できないような、独自の用語を

創り出して話す理由は、その言葉を使うならば、それが

理解できる仲間と、そうでは無い他の人達とを明確に

区別(差別)する為の手段・目的となっている。

同様な理由で、カメラやバイクでの「儀式」が出来ない

ならば、それは自分達(マニア)の仲間とは見なされない

訳だ。つまらない閉鎖的な仲間意識(差別化)ではあるが

どの世代でも、いつの時代でも、それが人間というものだ。

閑話休題、歴史的背景の説明が長くなりそうなので、

ここで紹介レンズを交替する。

2本目のシステム、こちらは望遠ズームだ。

(中古購入価格 1,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

1982年に発売された、開放F値固定型MF望遠ズーム。

(注:「Zoom」銘は、レンズ上には書かれているが、

これが正式名称に含まれるかどうか?は不明)

最短撮影距離は1.5mであるが、広角端70mm側では

マクロモードに移行でき、その場合、最短撮影距離は

56cmと、大幅に短縮できる。

最大撮影倍率自体は望遠端の場合と大差は無いのだが

「寄れる」ようになる事がメリットであり、マクロ

モードでは、撮影アングル(角度)/レベル(位置)の

自由度が向上する。(注:最大撮影倍率が同じでも

「寄れない」レンズでは、遠くから、水平位置

(≒アイレベル)でしか、撮影する事ができない。

なお、先般、「最大撮影倍率が同じレンズならば、

どれも同様に、同じような大きさで被写体を写せる

のでしょう?」という質問があったのだが・・

こういった、実際に撮影を行えば誰にでも認識できる

事がわからないようでは、結局のところ、「カメラや

レンズの性能を、数値(カタログ)スペックでしか

判断できていない」という事になってしまう)

1つの製品コンセプトとする「SERIES E」においては、

本レンズは最も大型であり(フィルター径φ62mm、

重量約744g)、その点が不満事項だ。

まあでも、単に「MF望遠ズーム」と見なせば、さほど

悪く無い仕様・性能のレンズであり、「ワンハンド式」

ズーム構造(=ピントリングとズーミングが同時並行で

操作できる。注:「直進式ズーム」とは、まるで構造が

異なるが、世間一般では、その差異が理解できていない)

・・(ワンハンド式)なので、操作性については秀逸

である。

おまけに、現代での中古相場は数千円程度と、極めて

安価だ。

----

さて、歴史の話の続きに戻るが、1970年代においては、

一眼レフには絞り優先露出等の「AE機能」(Auto Exposure

すなわち「自動露出」)搭載のニーズが高まる。

NIKONで初めて絞り優先AEが採用された銀塩一眼レフは、

NIKOMAT EL (1972年、未所有)である。(注:他社では

もう少しだけ前の時代からAE機がある)

AE化に伴い、レンズの(現在の)絞り値を、カメラ側に

伝達する仕組みが必要となるが、前述の「カニ爪(外爪)」

方式では、やや面倒(実現困難)だ。

そこで、NIKONでは、レンズのマウント面近くに、

Ai爪(または内爪)と呼ばれる機構を新たに搭載、

これは「Ai方式」と呼ばれるが、これに対応するカメラ

は、1977年頃より、NIKON F2 Photomic A(1977年、

銀塩一眼第2回記事参照)や、NIKOMAT FT3、EL2

NIKON FM、FE等が順次発売されている。これらは旧来

のカニ爪(外爪)レンズでは対応できない為、当時の

NIKONでは、旧型レンズをAi方式に改造するサービスを

行っていて、その手のレンズは中古市場等では「Ai改」

レンズと呼ばれている。Ai改またはAi方式であっても

カニ爪を合わせ持つレンズは、新旧の時代のNIKON機で

汎用性が高い為、後年に至るまでマニア層には好まれた

レンズ群である。

では、「AI」と大文字で記載されている。

Aiは、「Automatic Maximum Aperture Indexing」

とのことだが、「大文字+小文字」の表記である事は、

全てのユーザーが知っていて、世の中の全ての資料にも、

そう書かれている/いた、という常識であり、事実だ。

近年になってそれを「AI」に改める事は好ましくなく、

もし、過去の歴史的事実を知らない新人WEB制作担当者

等のミスであれば、全て「Ai」に戻すべきであろう。

このままでは、新技術の「AI」(人工知能)にあやかって、

そう世間に誤解させる為の「確信犯」である、という疑念

すら出てきてしまう状態だ。

ちなみに、NIKONのWEBサイトでは、この「SERIES E」

ですら「Eシリーズ」という誤記もあって、褒められたもの

では無い。過去の時代のNIKONの歴史に詳しい人(社員)は、

WEBの内容チェックなど、一切しないのであろうか・・?

(他にも、NIKON公式Webの「ニッコール千夜一夜物語」

は、誤記の宝庫である・・汗)

でも、NIKONに限らず、各メーカーあるいは販売代理店の

Webサイトでは、製品名等に関する誤記が極めて多い。

まあ、誤記では無い場合でも、古い時代の製品等では、

その時の、いきあたりばったりで製品名を決めている事

すらあるので、現代においては、非常に曖昧であったり、

そもそも、正解が存在しない事もある。

(例:KONICA AUTOREFLEX T-3(1973年)という

一眼レフでは、カメラ前面に「T3」と書かれているが

カメラ上面には「T-3」と書かれている。正解が不明だ)

これらのメーカー等のWebや文書資料を「公式情報だから」

という観点で引用したとしても、元々が間違っていたり、

正解が無くて曖昧な場合も多々あるので、とても厄介だ。

私の場合では、そういう公式らしき資料文献等を盲信

せず、できるだけ実際の製品等を手にして、そこに記載

されているものを正解と見なす事にしている。

(注:それでも前述の「T-3」のように、よくわからない

事もある)

----

話の途中だが、ここでまたレンズを交替する。

(中古購入価格 14,000円)

カメラは、NIKON D300(APS-C機)

1980年発売の単焦点MF小口径標準レンズ。

純粋な「SERIES E」の製品では無いのだが、それに

ついては、この時代(1980年頃)にNIKON販売戦略

上での紆余曲折があって、本レンズは「SERIES E」

製品と同列に扱う解釈も可能だ。

----

以下、少し長い余談(参考情報)になるが・・

で、本レンズは、~S仕様であり、これは「マルチ

モードAE等での自動絞り機構に対応している」という

意味である。「SERIES EはS仕様と同等」といった

情報もあるが、これを確認できる機種や機材の環境が

かなり限られている為、未確認(未検証)だ。

そもそも、現代デジタル機で、マウントアダプター

経由でNIKON製MFレンズを用いる場合、外爪、内爪、

S仕様等の差異はどうでも良い話で、全て動作する。

(注:露出制御は、絞り優先又はマニュアルとなる)

ただし、この当時(1980年頃)においては、

「不変のFマウント」とは言いながらも、こうした

AE化等でのマウントの細かい仕様変更が、とても多く、

もし間違った(非対応の)MFレンズを買ってしまうと、

自身の所有するNIKON機では使えなかったりする危険性が

高かったので、この時代のNIKON機ユーザーは、たとえ

マニア層ではなかったとしても、Ai系統の機構仕様の

差異にとても詳しく、かつ、その事に敏感に反応する。

だから、後年の時代においても、当時(F2/F3の時代)

のNIKON機ユーザー等から「それ、Ai改?」とか聞かれ

私も「え~と・・?汗」と、複雑なマウント仕様の差異

を思い出して確認しながらも、戸惑う場合が多かった。

でも、当時のNIKON機ユーザーの全員が、その複雑な

仕様の差異の詳細を、全て理解している訳では無い。

だから、聞きかじり等のビギナー層では「Ai型より、

Ai-S型の方が、新型で良く写る」等の、誤った解釈が

なされる事もかなり多く、そうやって、技術が進化し

続けた時代であるからこそ、むしろ、良くわからない

新しい技術の内容を、いちいち理解しようともせずに、

「ともかく、最新型を買っておけば良く写るのだ!」

という風に、アバウトに思い込むNIKON機ユーザーも、

結構(かなり)多かったと思われる。

この思考法は、その後、何十年間も続いてしまい、

例えば、この時代1980年頃でのNIKON機の主要

ユーザー層が「団塊の世代」であったと仮定すれば、

彼らは30歳代であった。その後、1990年代後半の

第一次中古カメラブームでは、その世代は50歳前後。

2010年代のデジタル高付加価値世代では、さらに

70歳前後の定年世代であるのだが、その、いつの

時代でも「ともかく最新型のNIKONを買っておけば

良く写るし、細かい差や問題発生を気にせずとも済む」

と、そんな思考法に陥ってしまっている訳だ。

そして2010年代から2020年代にかけ、NIKON機では

新鋭機(Df、D三桁機、D5300、D6等)において

他社製レンズ(TAMRON、SIGMAやTOKINA製)との

組み合わせで、不具合(エラー、AFの未動作)や、

「露出アンダー」となるケースが多発した。

これは同じレンズでもNIKONの他機では問題なく動作

するので、当然NIKON機側で何らかの仕様を変更した

事に起因するのだが、それでも、NIKON機ユーザーの

シニア層等のグループ(写真サークル)等においては、

「それみろ、NIKONの最新型のレンズを買わずに、

安物のレンズを買うから、そんな事になるのだ。

TAMRON製? そのレンズは”暗く写る”からダメだ、

NIKKORに買い換えろ!」

・・といった、物事の本質を全く理解していない話が、

良く流れていた。

----

で、余談はさておき、前述の1980年代前後における

販売戦略の話は長くなるので、詳細を知りたい人は、

本シリーズ第76回「NIKKOR 標準レンズ ヒストリー」

記事等を参照されたし。

なお、本レンズ自体は完成度が高く、そこそこ良く

写るレンズとして、個人的な評価点は高い。

銀塩MF一眼レフのAE化は、1970年代を通じて、当時の

トレンドとなり、NIKON以外の他社でも勿論それに追従、

・・と言うか、他社の方がAE化は先行していた。

1970年代後半では、「両優先」、すなわち絞り優先AE

とシャッター優先AEの両者を同時に搭載するAE機も

他社では登場している。

(例:MINOLTA XD、1977年、銀塩一眼第6回記事参照)

また、この時代、CPU(マイクロ・プロセッサ)が

登場した事から、これを、いち早くカメラでのAE化や

各種電子制御に採用した例もある。

(例:CANON A-1、1978年、現在未所有)

こうした技術革新は望ましい事ではあったが、ただし、

この時代1970年代は、高度成長期もほぼ終焉し、また

同時期に起こったオイルショック等の影響で、物価が

非常に高騰した時代でもあった。

このインフレにより、1970年代の10年間で、物価は

平均して3倍も上昇、カメラも勿論例外では無かった。

一眼レフ自体はこの時代に一般層にも普及しつつあったし

少しづつ安価なってもおかしくは無かった世情だが、

物価(指数)の上昇が、安価な製品を作れる状況を許さず

結局、AE化や電子制御化等を付加価値(=値上げの理由)

として高性能カメラの価格は高騰、例えば前述のCANON

A-1の価格は、レンズ付きで114,000円と高額だ。

(これは、当時の大卒初任給を上回る)

さて、カメラ価格が高騰すれば、当然市場ニーズでは

低価格帯商品(カメラ)が望まれる状況となる。

この事(高価格化に対抗する低価格商品の発生)は

この時代のみならず、何度も繰り返された事であり、

ごく近年においても、2010年代末頃での、カメラ市場

縮退を受け、レンズ製品も軒並み高価格化された事に

対抗し、安価な海外製(中国製等)の交換レンズが

怒涛のように日本市場に参入した事例がある。

この時代における低価格帯カメラと言えば、まずは

RICOH XR500(1978年、現在未所有)であろう。

レンズ、ケース付きで、39,800円という低価格は、

当時「サンキュッパ」のキャッチコピー(CM)により、

大ヒットし、一眼レフ最多販売台数の記録を更新して

いる。

まあつまり、皆、カメラ(一眼レフ)は欲しかったが、

単に「高いカメラを購買層が嫌がった」というだけの

話である。この市場解釈は重要であり、現代においても

カメラ市場が縮退したから、と言って、カメラ新製品は

異常なまでに高額となった状況も同様だと思われる。

つまり、私も、あるいは他のマニア層も、もう現代の

高額カメラには興味が無いのだ。事実、私は2010年代

後半以降のカメラを殆ど購入していない。不要な性能

(フルサイズ化、超高感度とか、超高速連写等)が

付加価値として搭載されているだけで高額ならば、

”それはいらないよ”という判断である。

安価な旧世代のカメラを使えば十分であり、一部の

旧機種には上記付加価値も個別に搭載されているから、

それらを個々に使えば不便は感じない。

(高速連写が必要ならば、高速連写機を持ち出す、等)

なにも1台のカメラに、あれもこれも、と過剰な機能や

性能を詰め込む必然性は感じないのだ。

組み合わせ)

さて、1970年代末での低価格化戦略であるが、XR500に

続く成功例としては、MINOLTA X-7(1980年、現在未所有)

があるだろう。こちらは、当時20歳の「宮崎美子」さん

(現:女優、兼クイズの女王)をCMに起用し、こちらも

社会現象的な大ヒットカメラとなった。

----

話の途中だが、ここでまたレンズを交換する。

(中古購入価格 3,000円)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

本来は、ここで「SERIES E (ZOOM) 36-72mm/f3.5」

(1981年)の標準ズームを紹介したかったのだが、

生憎、そのレンズは未所有だ。過去においても一度も

購入した事の無いレンズなので、詳細は全くわからない。

そこで今回はNIKON初の標準ズーム(=広角端が50mm

を下回る)であるZoom-NIKKOR Auto 43-86mm/f3.5

(1863年)の数世代後継機の、本Ai Zoom-NIKKOR

43-86mm/f3.5(1977年)を取り上げよう。

ズームであるが故に、一応ヒット商品とはなったのだが

描写力に様々な課題を持ち、後年には、極めて不人気と

なってしまっていた。後年の中古ブーム時代においても

マニア層の間では「ヨンサンハチロクを買うのはやめておけ」

と、まるで呪いのズームでもあったかのように扱われていた

状態であった。ただ、NIKONも初代のヨンサンハチロクを、

そのまま放置した訳ではなく、1976年版あたりでは

新光学設計により、描写性能が大幅に改善されている。

本レンズは、その「新バージョン」となるレンズのAi対応

型であり、描写力上の不満としては、ボケ質破綻と周辺

減光が生じるが、他は特に気になる程では無い。

紹介ができなかったSERIES Eの36-72mm/f3.5は

本レンズより4年新しい。スペックも僅かに異なるし、

レンズ構成も43-86mmと比べて簡略化されてはいるが、

まあ、この時代での「標準ズーム」の実力値を計る上

では大差は無いのではなかろうか? と思った次第だ。

高騰したカメラ市場での対抗策として、各社が低価格帯

の製品を発売して成功した1970年代末頃の時代だ。

さて、NIKONはどうするのか? 元々NIKONは高付加価値

型のメーカーである、つまり高性能機を高額に販売して、

ブランド力を高めていく戦略だ。だから、実際のところは

あまり安価なカメラを売りたくない。事実、この時代の

1970年代では、NIKONは(銀塩)コンパクト機すら

1台も作って(売って)いなかった状況なのだ。

そして、そういうブランド戦略は、精密機器(時計等)や

万年筆、服飾品等であれば、成り立ち易い。技術革新が

少なく、職人芸的な高品質の製品を長くに渡って生産

できるし、ユーザーもまた、それら高品質製品を長期間

愛用する事もできる。

カメラもまた、旧来(1930年代~1950年代頃)で

あれば、ドイツのいくつかの著名なブランドにおいて

そうした「精密機械工業製品」としての、高付加価値化

戦略が成り立っていた。しかし、1970年代ともなれば

様々な技術革新(特に電気・電子系)が日進月歩である、

だから、これまでのブランド戦略が通用しにくく、

加えて、旧来の製造スタイルでは、新規技術への対応も

困難であろう。例えば、金属加工の職人に、いきなり

「おまえ、明日からマイコン(CPU)のプログラミング

をやれ!」と言っても、対応ができる筈が無い。

そう、まるっきり仕事のやり方が変わってしまう訳だ。

現にドイツの老舗ブランド(メーカー)も、この1970年代

には、殆どが撤退、または大幅な事業縮小が行われた。

その1例としては、あの著名な「CONTAX」でさえも、既に

全面撤退。そのブランド(名前だけ)は、日本のヤシカを

経由し、京セラに引き継がれていた状況であった。

(参考:CONTAX RTS、1975年、銀塩一眼第5回記事参照)

まあ、その後の時代においても、ユーザーやマニア層の

一部では、依然、ノスタルジックに、この黄金期のドイツ製

カメラやレンズに憧れる層は多いのだが、それはそれとして、

現代においては、例えばツァイス銘の一眼レフ用レンズは、

全て日本製である、等の事実をよく理解(認識)しておく

必要はあるだろう。私個人的には、現代の製造スタイルや

環境において、ブランド信奉は、まるで意味が無いという

認識を持っている。昔と今は、もう何も共通点が無い程に

色々な状況が変わってしまっているからだ。

さて、そんな状況なので、NIKONでも低価格機市場への

対応を迫られるようになった。銀塩AFコンパクト機の

発売は、やや遅れて1983年からなのだが、一眼レフは

早急に何らかの対応が必要だ、さもないと、ブランド志向

を続けていたら、ドイツの老舗メーカーの二の舞となる。

----

話の途中だが、またレンズを交替しよう。

(取得価格 1,000円相当)

カメラは、FUJIFILM X-T10 (APS-C機)

本レンズは、かつて本レンズを(海外で)使っていた、

という近所のオジサン(元、青年海外協力隊?)から

「少々カビがはえているけど、使うか?」と無償で

いただいたものである。無償は気をつかうので、後で

お礼の品物を渡したので、本レンズの取得価格は、

1,000円相当という事にしておこう。

前述のE70-210/4と比べて、3割減ほど小型軽量

(フィルター径φ52mm、重量約527g)である。

ズーム比は2と控え目ながら、望遠端でも解像感の

劣化は少なく、開放F値も、こちらが半段明るい。

描写力もまずまず、ワンハンド(式)ズームで操作性も

悪くは無い。

マクロモードこそ付いていないが、最短撮影距離が

1mと短く、望遠端150mmでの最大撮影倍率は、

E70-210/4を、僅かに上回る。

環境での使用には向いた事であろう。ちなみに、

母艦は(New)FM2(1984年)を使っていたとのこと。

(この機体も頂いたのだが、残念ながら完全に故障

していて、使用不能であった)

本レンズは1981年頃の発売。(まあこれらにより、

オジサンは、1985年頃の渡航だったのだろう、

と推測できる)

----

さて、海外の話が出たところで、本「SERIES E」は、

元々、海外輸出専用機「NIKON EM」(1979年、未所有)

用のレンズ群として開発されたものだ。

「EM」には「Little NIKON」の愛称が付けられた。

海外においては、日本市場のような、ちょっとお高く

とまった高級機戦略(ブランド戦略)を行う必然性が

少なかったのかも知れない。

けど、ここまで述べてきたような、1970年代末に

おけるカメラ価格の高騰と、ユーザーニーズの変化

により、1980年には、NIKON EMは国内でも販売

される事となった。定価は4万円、既にヒットして

いた他社の低価格一眼レフと同等の価格帯である。

それと同時に「SERIES E」も国内発売開始。しかし

一部のレンズは国内販売はされず、海外向け専用と

なった(例えば28mm広角等だが、廉価版を出すのが

国内市場戦略上、好ましく無かったケースだと思う)

また、50mm/F1.8レンズに関しては、海外向けと

国内向けが入り混じり、同じ光学系で外観が

異なったり、最短撮影距離が60cmと仕様的差別化が

かけられているものがあったりと、急遽の国内発売で

ラインナップが混乱している様相もあった。

Ai50/1.8(S)については前述しているが、これらは

皆、光学系は同一と思われるので、SERIES Eか否か?

という点は、実用上では関係が無い。注意するのは

仕様的差別化がある最短60cmバージョンのみである。

国内発売されたのだが、生憎、これらは不人気機種

となってしまった。

結局、NIKON製品を志向する国内のユーザー層は、

高級品を欲しがる層なので、廉価版は「安かろう、

悪かろう」と、誰も見向きもしなかった訳だ。

ただ、他のNIKON製品に比べて、EMやSERIES Eが、

特に性能が劣っていた訳では無い。その事は、現代に

おいて、これらのSERIES E銘レンズを、綿密に分析

してみれば良くわかる。結局、不人気は単に当時の

ユーザー層の「思い込み」に過ぎなかった訳だ。

その後、1985年には「αショック」が起こり、時代は

一気にAF化へ。結局の所「SERIES E」は、1980年代

前半の数年間だけの展開となり、しかも不人気であった

事から、所有者数や中古流通数は、かなり少ない状態と

なった。でも、レア品であっても、「廉価版」の評判が

強いから、幸いな事に希少価値による「投機対象」には

なっていない。もしこれらが後年に何もわかっておらずに

ただ希少だ、という理由で、とんでも無い高値になって

いるならば・・ 「ばかにするな! 坊や、いったい何を

教わってきたのだ?」と、まるでこの時代に大ヒットした

歌謡曲の歌詞のような印象を持った事であろう。

結局のところ「SERIES E」は、所有者も少なく、マニア

向けの製品でも無く、ビギナー層等では、ちゃんとした

評価が出来る人も少なく、発売期間も短く、そうした

記録も、もはや何も見当たらず、正当に評価される事無く

無視されつづけた不遇のレンズ群であると言えるだろう。

----

では、次が今回ラストのシステムとなる。

(中古購入価格 14,000円)(以下、E100/2.8)

カメラは、NIKON D500 (APS-C機)

1980年に発売された、廉価版単焦点MF中望遠レンズ。

小型軽量であり、モノコート仕様ながら、描写力はさほど

悪くなく、銀塩時代では旅行用レンズとして、NIKONの

小型の一眼レフ(NIKON FGやFE2、U2等)と組み合わせて

良く使用した。現代では出番が減ってはいるが、コスパ

評価は悪くなく、嫌いなレンズでは無い。

なお、モノ(単層)コート(=多層(マルチ)コートでは

無い)については、本レンズだけが、その件を良く問題に

されるのだが、他のSERIES Eのレンズでも、モノコート

仕様のものが殆どだと想像できる。(詳細不明)

恐らくだが、昔の時代の何らかのレビュー記事(雑誌?)で、

本レンズの評価時のみ、「モノコート仕様だ!(だから

問題だ・・?)」という件が取り沙汰され、その話が

ずっと何十年もの間、マニア層等の間で、口コミで伝え

られていたのであろう。

それについては、現物のレンズを見て、ユーザー個々に

評価・判断するしか無いと思う。

ユーザーの実用上で、多くのケースで逆光耐性や描写力

が課題になるのであれば、そう評価すれば良く、必要に

応じて、その課題を回避して用いれば良いだけであり、

それが問題にならなければ、一切気にしなければ良い。

「モノコートか否か?」といった採用された技術の仕様は、

それが、レンズの性能評価に直結する訳では無いのだ。

まあ、つまりメーカー側が「NIKKOR」と「SERIES E」

の「仕様的差別化」(多層コート or 単層コートの差、

詳細後述)を行っていたとしてもユーザー側の実使用上

での状況によっては「そんな事はどうでも良い」という

ケースすら多々ある訳だ。

ここは現代においても、初級中級層がよく勘違いしやすい

ポイントであろう。メーカー側が、何かの新製品において、

「こんな技術も、あんな技術も採用しています」と言えば

消費者側は「であれば凄い! じゃあ、それを買おう」と

思い込まされてしまう訳だ。大事なのは、新技術の内容や

その搭載ではなく、その機材がユーザー自身の利用状況に

おいて、「目的とする性能を満たしているか否か?」

であろう。もし搭載された技術が、過剰なまでの性能や

スペックであり、それの搭載で高付加価値化(=高価格化)

しているのであれば、それは、そのユーザーにとっては

「(過剰性能により)コスパが悪い」製品となる訳だ。

NIKONの中望遠レンズとしては、恐らくは唯一の100mm

という焦点距離であり、他のNIKKORは全て105mmである。

こうした、NIKONの伝統には、そぐわない設計仕様がある

場合、NIKON社内開発では無く、社外で開発されたという

前例もある。(例:「ニコンおもしろレンズ工房」)

ここが気になり、少し調べてみたのだが、本E100/2.8

の設計は、NIKON社内であり、しかも当時においては、

かなり優秀なレンズ設計技師が本レンズを手がけている。

すると、本E100/2.8が、モノ(単層)コートであったり

焦点距離が異なるのは、設計技能の未成熟の問題ではなく、

恐らくは政治的な要因なのではなかろうか?

すなわち・・

「これはNIKKORでは無い廉価版なので性能を落とせ。

焦点距離も、他の高級レンズとは同じにするな!

105mmはNIKKORの伝統の(栄光の)焦点距離なのだ!」

という指示(命令)が上層部から出ていたのかも知れない。

(参考:NIKONの105mmは、レンジ機用10.5cm/f2.5

(1950年代)から始まり・・ Ai版、105mmマクロ、

Ai-S F1.8版、DC F2版、AF-S F1.4三次元的Hi-Fi版

等と、確かに高性能レンズが目白押しである。詳細は、

レンズ・マニアックス第65回「NIKKOR 105mm」編参照)

もしこれが想像通りならば、なかなか不条理な話だ・・

技術者というのは、いつの時代でも、良い製品を作ろうと

努力するのだ、性能を落とせ、というのは酷な命令だろう。

「差別化」の塊とも言えた「おもしろレンズ工房」の時

(1990年代前半)でも、ガチガチに制限された要求仕様

(例:絞りを付けてはならない、最短撮影距離を長く

しなければならない、マクロは1/3倍を超えてはならない)

の中で、担当エンジニア達は最大の努力をしている。

販売価格が安価で、NIKONの名前を付ける事すら許されな

かった不遇のレンズだが、それでも描写力は、一切手を

抜いていなかった。(詳細は本シリーズ第12回記事参照)

本E100/2.8はモノコートであるので、まあ逆光耐性が

低くなるし、場合によりコントラストも低下するので、

多層コートの高価なNIKKORに比べて、性能が低いと思う

ビギナーは多いであろう、でも、その場合にメーカーや

流通いわく・・

「それは安物レンズだからです。ちゃんと撮りたかったら、

こちらの(高価な)NIKKORを買ってください」という、

意地悪な仕掛けが目に浮かんでしまう。

まあ、フェアなやり方とは言い難いが、まあ現代とは

時代が違う。1980年と言えば、巨人の王貞治氏が引退

したり、任天堂から「ゲームウォッチ」が発売されたり、

皆が「ルービック・キューブ」の色を揃える事に夢中に

なったり、原宿では「竹の子族」が踊っている・・など、

とんでも無い昔の時代の話なのだ。

「安物レンズだから性能を下げろ」という命令は十分に

あり得る時代だ。

だが、実は近代のNIKONでも「仕様的差別化」は残っている。

これはデジタル一眼レフの旗艦機から中級機、普及機迄の

ラインナップの各仕様を熟読し、それらの複数の機体を

実際に使ってみれば、良くわかる事であろう。低価格機に

なればなる程、様々な重要な性能や機能がカットされていて、

時にそれは、不条理なまでの「差別化」にも思えてしまう。

本来であれば、高級機に一般的な撮影ではあまり使わない

特殊な新機能を搭載するのが本筋だ。しかし、そうした

新技術が出て来ないから、低価格機に対して、効率的な

撮影スタイルにまで影響する強いレベルの性能・機能制限が

かけられる。それで不便に思う、または撮れない被写体が

出てくるならば、40年前の昔と同じように「では、高級機を

買ってください」と言われてしまう訳だ。

市場戦略上でラインナップの差別化は、わからない話では

無いが、それにしてもフェアで無いように思えてならない。

(注:その傾向も、2010年代後半からは、NIKON製の

低価格機の販売が無くなった事で、現状では、うやむやだ)

・・で、こういう状況を腹立たしく思うとすれば、現代で

本E100/2.8を使う上で、そういう不条理を跳ね返して

みたい、と思うのは、ユーザー側での意地であろう。

別に安物でもいいじゃあないか、NIKKORと名乗れなくても

何も問題無いではないか、「単層コートだからちゃんとは

撮れない」なんて事も、まるであるまい。

が主になるのだろう・・

だから現代のビギナー層は「手ブレ補正や超音波モーターが

入った」と聞けば、まだ十分に使える旧型の機材を手放して、

高価な新型機材に、とても安易に買い換えてしまう。

フルサイズ化、高速連写性能、超高感度性能等もしかりだ、

何故、そうした新機能が「本当に、自分の用途やスキルに

おいて必要か否か?」という重要な点を考慮しないのだろうか?

だから、結局のところ、現代の市場においては、ピカピカの

新鋭高級機材を買って使っているのは、ビギナー層ばかり、

という不自然な状態になっていて、上級者や職業写真家層は

少し古い時代の機材を使い続けている訳だ。何故ならば、

やや古い時代の機材でも普通に撮れる技能を持っているので

新機種に買い換える必然性が少ないし、ましてや職業的に

写真を撮っているならば、なおさらであり、高価な新機種を

買って、経営収支決済が赤字にならないように配慮する事は、

ビジネス上では当然の話だ。

NIKON高級機において、他社高級機と比較して特にビギナー

比率が多いのは、結局、こうしたラインナップ上の差別化

要因により、上へ上へ(より高性能や高機能の上位機種へ)

購買行動を誘導されてしまうからだろう。

まあでも、それで縮退したカメラ市場を支えられている

のであれば、ビジネス的には上手い戦略だとも言える。

(注:これは2010年代中頃迄の話だ。以降の時代では、

さらにカメラ・レンズ市場が縮退してしまい、上記の

ような「仕様的差別化戦略」をやっても効果が無くなって

しまったので、高付加価値型の「超絶性能化」戦略に

転換している。これはNIKON以外の他社でも全く同様だ)

まあ要は、全てユーザー側に課題も選択権もあるという事だ。

何もわからず、ただ市場や風評に振り回されているだけでは、

決して賢いユーザーには成り得ない。

まあ、一度、本E100/2.8のような、不遇に差別化された

機材を使ってみる事も有益であろう、そこから感じる事、

そして、見えてくる事は、とても多いからだ・・・

----

では、今回の「NIKON SERIES E」編は、このあたり迄で。

次回記事に続く。