2021年11月7日(日)に、大阪市・天満橋の大川

にて行われた、正式名称「天神祭奉納 2021日本

国際ドラゴンボート選手権大会」(兼)

「第14回ADBFアジアドラゴンボート選手権香港

大会最終代表選考会」(兼)「大阪府知事杯

スモール選手権大会」(以下、「日本選手権」)

の模様より。

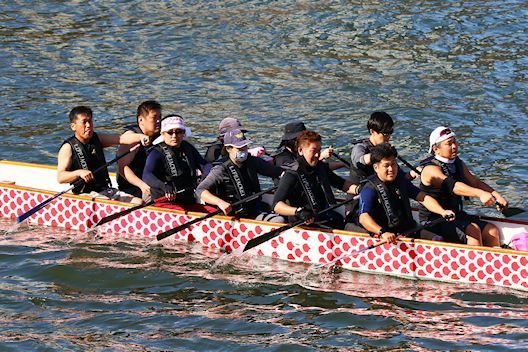

本記事では「前編」として、この大会での、競技

カテゴリーの「スモール」の部(旧:「普及の部」、

現:「大阪府知事杯 スモール選手権大会」)および

「選手権オープン」(性別不問)の模様を主に紹介する。

![_c0032138_06431339.jpg]()

ので、2019年7月以来、2年4ヶ月ぶりの開催となる。

本来、毎年「天神祭奉納」という形で7月に行われる

大会であるが、今年は約4ヶ月の延期となった。

その天神祭は、2020年/2021年共に「奉納花火」

や「陸渡御」「船渡御」等の、一般に公開される

行事は全て中止となり、「神事」のみが関係者に

よって斎行された次第である。

さて、本大会の前身は、1988年から開始された

通称「天神大会」であり、「日本選手権」大会に

変更されてから(この時、会場も、大阪桜の宮→

天満橋に変更)を含め、通算で今年で34年目となる

長い歴史を持つドラゴンボート大会である。

(参考:「ペーロン」と名が付く、長崎と相生の

ペーロン大会は100年を超える伝統的な行事である。

また、滋賀県の「びわこペーロン」「高島ペーロン」

および「堅田湖族船競争」も、同様に30数年間の

長い歴史を持つ。しかし、ペーロン等として国内外の

各地にあったボート系競技を、レギュレーション統一

して「ドラゴンボート」としてからは、本大会(含む

前身の天神大会)が、国内のドラゴンボート大会と

しては、最も長い歴史を持っている)

「日本選手権」に変わってからは、全国や海外からも

強豪/超強豪チームが参戦する、競技志向の高い屈指の

大会となった。

「国内最高峰」の大会と言っても過言では無い。

なお、レースの主流は、旧来からの20人漕ぎである。

が、当然ながら、コロナ禍で、今年の参加チームは

とても少ない大会となった。遠方や海外からの参戦も

勿論無い。しかし、「ドラゴンの灯を消すな!」と、

それが本大会の合言葉である。

![_c0032138_06431472.jpg]()

となっている。その間、中止となったのは2020年の

コロナ禍のケースのみであるが、初期の天神大会で、

1990年頃に1度中止となった、と聞く。

すなわち、通算で2度の中止があった訳だが、他の

年では、全て開催されている。(2005年以降の

全大会の観戦記事は、本ブログに掲載済みだ)

例年の7月の大会では、梅雨明けしているかが微妙な

タイミングであり、多くのケースで雨天となったが、

丸一日降り続いた事は稀で、たいていが朝一番での

降雨か、あるいは午後での夕立という感じであった。

(冒頭写真の大阪天満宮の巫女さんと宮司さんの神事

は、毎年行われる「水上安全祈願」の儀式であるが

この儀式の終了直後に雨が上がった事も何度もあった)

今年は11月に遅延したが、天候は幸いにして1日中

晴れである、これは本「日本選手権」としては珍しい。

最高気温は21℃くらい。当初、「本大会が11月に

延期になる」と聞いた時には「寒いのでは?」と

心配したのだが、幸いにして温暖だ。この気温は

むしろ、2021年10月17日に行われた「スモール

選手権大会」(滋賀県・大津市、最高17℃)よりも

高い位で、秋晴れの爽やかな一日であった。

![_c0032138_06431411.jpg]()

により、レース・コンディションが変わり易い状態

となる。具体的な要因は4つあり、以下となる

1)淀川上流の毛馬(けま)水門の放流量が、

ここ大川(旧淀川)の流速に強く影響する。

(ただし本日は、放流量は多く無い。

そして後日、淀川の源泉である琵琶湖の

水位が、大きく下がった(=水不足)

事が懸念される状況となった)

2)大阪湾の満潮・干潮の状態が、大川の流速に

かなり影響する。本日は、午前8時半に満潮、

午後2時に干潮の「中潮」である。

満潮時(つまり予選の間)は、水流が停止

又は、ややアゲインスト(逆流)状態となり、

ボートの速度が低下する。

3)勿論だが、風向・風速の強弱が影響する。

(ただし本日は、そう強い風は吹いていない)

4)レーン(コース)の中央の艇が先行した際、

隣接するレーンの艇は「引き波」を受け易い。

加えて、レーン毎に、若干だが川の水流が

異なる場所やタイミングがあり、漕ぎ難さや

タイム差に繋がる場合がある。

さらなる要因として、大川を多数航行する

大型観光船等の波が、微妙な水流の変化を

しばらくの間、もたらす。

まあでも、これらの要因の1)~3)は、同じ

レースに出ている全艇に、同じような条件として

働く。やっかいなのは4)であり、これは場合に

よっては、レーン毎のコンディションの差に繋がる

可能性もある。ただ、川の水中で、どのように波が

動いているかは、誰も判断や予想はつかないので、

あくまでも「運」の要素だ。

・・あるいは、5艘建てレースの場合では、

中央の第3レーンが、いわゆるポールポジションと

なるのだが、隣接する第2/第4レーンは、第3レーン

の艇が先行した場合、その1艇身(約10m)以内で

追従していけば、「引き波」の影響は受け難くい。

しかし、1艇身以上離されてしまうと、意外なまでに

強く波の影響を受ける。(過去、これでペースを

乱されたチームも多数あり、又、蛇行してしまい

隣接レーンの艇と接触したアクシデントもあった)

また、さらに端の、第1/第5レーンは、岸からの

「返し波」を受け易いが、これは波の発生する

タイミング次第である。

これらの波等の影響は、私も長年、本大会を詳しく

観ていて知っているし、各チームの選手達からの

多数の証言もあるので確かであろう。

微妙(=あまり関係無い、対策しようが無い)と

言えば、そうなのだろうが、競技の戦術的には、

そう簡単に無視をする事も出来ない要因だと思う。

ただまあ、今年はコロナ禍での開催なので、

これまでの年での50~60チームという大規模な

大会ではなく、僅かに16チームと、例年の1/3

から1/4程度の参加数しか無い。すなわち遠方の

チームや、海外からの参戦が殆ど無い次第だ。

・・なので、5艘建て等のレースは無く、3~4艘

レースとなり、4艘建てを前提としたコース配置と

なっているので、前述のレーン毎でのコンディション

についての話も、例年どおりの状態では無い。

ただ、一応は3レーンを「ポールポジション」と

想定し、「(選手権)オープンの部」等では、

第一、第二回戦のタイムを元に、決勝戦での

(有利な)3レーンを得る事ができるルールだ。

これらの話は、レースに参加するチームや選手達

だけが関与する訳ではなく、実はカメラマンにも

関連がある。

本大会や、スモール選手権といった、いわゆる

「日本選手権」クラスのメジャー大会においては

重要なシーンを記録写真として押さえておく必要

がある。そして、肝心なシーンを撮る為には

レース前から、ある程度「こういうシーンを撮る」

という構図上でのイメージが必要な訳だ。

(例えば、2~3チームでの接戦であるとか、

ライバルチーム同士の決戦での勝敗とか・・)

そして、レースを精密予想する。精密予想とは、

例えば決勝戦において、4艇が参加した場合、

その4艇は、スタート位置から、100m、150m、

200m、ゴールの各地点において、どのような順位で

どれ位のタイム(距離)差が生じているか?を

詳しく予想する訳だ。それに応じて撮りたい構図が

可能な撮影地点を考え、そこに移動して待機する。

(場合によっては、撮影地点を得る為に、橋を渡り

対岸まで移動してから撮影する事もある)

で、何故そんな事(予想)が可能なのか?は、

日本選手権クラスの大会に出場する強豪チームは、

何度レースをやっても、実力値(つまりタイム)が

ほぼ一定になるからであり、予想というより、もう

それは「事実/データ」な訳である。

ただ、年間何試合も大会が実施されていて、各強豪

チームの基本的な実力値に加え、その年での調子や

メンバーの様子などを熟知している状態であれば

精密予想の精度は非常に高まる(順位はもとより、

タイムも、ほぼ予想通りとなる)・・のだが、

ここ2年程は、コロナ禍により、ほとんど大会が

実施できていない。

又、各強豪チームも、コロナの中、練習をどこまで

やっているか?そのあたりは全くの未知数である。

それに加えて、前述の、レースコンディションの

(時々刻々の)変化が存在する。ここが写真を

撮る上でも、影響が出てくる訳だ。

なので、本大会では精密予想は難しく、だいたいの

事前予想しか、できないと思われる。

実は、先月の「スモール選手権」でやってしまった

のだが、事前の予想が、まるっきり外れてしまって

撮影ポジションを間違え、撮るべきシーン(構図)を

上手く撮れなかった失策がある(汗)

今回については、その辺をフレキシブルにしていく

事にしよう(つまり、事前予想が外れた場合でも

致命的な問題にはならない撮影位置やアングルを選ぶ)

![_c0032138_06431494.jpg]()

本大会は、3つのカテゴリーとなっている。

1)選手権オープンの部 20人漕ぎ(男女性別不問)

2)選手権混合の部 20人漕ぎ(漕手は男女各8名以上)

3)大阪府知事杯 スモールの部 10人漕ぎ(性別不問)

これらに、舵手と太鼓手(いずれも年齢性別不問)

が付き、レースは、いずれも250m直線で行われる。

本来であれば、ここに「選手権シニアの部」と

「選手権女子の部」が加わるのだが、コロナ禍で

参加チーム数が少ないので、それらのカテゴリーは

今年は「無し」となっている。

その為、シニアの部や女子の部に参戦したいチームは、

ちょっと工夫が必要だ、それについては後述しよう。

10人漕ぎの「スモールの部」は、以前は「普及の部」

と言っていた、恐らくは2015年頃から開始したと

記憶している。と言うのも、本大会が「天神大会」

であった2000年代迄は、ビギナーチームや地元チーム

等が気軽に参戦でき、70チーム位も集まった事も

あったと記憶しているのだが、「日本選手権」に

なってからは、大会のレベルアップが顕著であり、

ビギナーチームが軽い気持ちで参戦したとしても、

周囲の(いわゆる)「専業チーム」達が、あまりにも

速くて、勝負にならない事を痛感し、以降の参戦を

断念してしまった事もよくあったからだ。

大会参戦の敷居を低める措置が必要であろう。

2015年頃迄は、勝敗無関係のエキシビジョンレース

として「フレンドシップ」というレースもあったが、

当時から始まった「10人漕ぎ」のドラゴンレースの

一般化、加えて「20人艇を間隔を開けて10人で漕ぐ」

というスタイルが定着した事から、これを「普及の部」

(後に「大阪府知事杯 スモールの部」)とした訳だ。

以降、「スモールの部」には、例年10チーム前後が

参戦している、特に、遠方(海外を含む)からの

参加の場合は、20人漕ぎ(実質25人以上)が遠征

するのは大変なので、10人漕ぎは、参戦の敷居を

下げる役割がある。

今年に関しては、コロナ禍により参加チーム数が

少ないのは前述の通りなのだが、それでもスモール

の部には7チームがエントリーしている。

具体的なチーム名を挙げよう(申し込み順?)

・東京龍舟マスターズ(東京)

・フォーティーズ(大阪)

・OCTドラゴンボート倶楽部(大阪)

・打艇クラシック(大阪)

・関西龍舟バーバリアンズ(兵庫)

・ageha(神奈川)

・ひよっとしたら!!知らんけど(大阪)

聞き慣れないチーム名として、「ひょっとしたら!!

知らんけど」がある(↓写真)

![_c0032138_06432302.jpg]()

大阪のベテランチーム「チーム風」「パイレーツ」

「香里丘高校5期生」(等)のメンバーが個別に

集まって結成された「混成チーム」であった。

ドラゴンボートの世界では、チーム間は仲が良く、

こうした「混成」(=様々なチームより参集)

または「コラボ」(=特定の2~3チームが合体)

チームが編成される場合がよくある。

「聞き慣れない名前だから、ビギナーか?」と

ノーマークとしていると、実際の実力値は高い

場合もあるので、他チームは要注意だ。

まあでも、混成チームの場合でも、見慣れた顔も

多いと思うので、「秘密チーム」(笑)という

作戦は、よほどの場合(例:遠方から、関西の

大会に初参戦、等)で無いと成功しない。

![_c0032138_06432310.jpg]()

予選→準決勝→決勝戦、となっているが、

こちらの「ひよっとしたら!!知らんけど」は、

準決勝敗退で、残念ながら決勝進出ならず。

(注:順位決定戦は無し)

![_c0032138_06432373.jpg]()

2018年から、コロナ中止を挟み、3大会連続での

スモールの部への参戦だ。

旧来、「建設企業系か?」と紹介していたが、今回

詳しく話を聞いてみると、そうではなく、神奈川県

にて2018年に、ドラゴン経験者により結成された

新規チームである模様だ。(旧記事も修正済み)

従前の本大会では、メンバー不足(10人漕ぎなのに

8人しか参戦していない)の課題もあって、これまで

決勝進出経験は無かったのだが、今年はメンバー不足

を充当した模様であり、見事、初の決勝進出となった。

![_c0032138_06432394.jpg]()

あまり知られていないが、本大会には、天神大会の

頃から、ほぼ皆勤賞となっていて、恐らくだが30年

程度連続出場している、大阪・高槻のチームである。

数年前、本大会が30周年を迎えた時、連続出場の

チームが、いくつか表彰されたのだが、その際、

「フォーティーズ」は選に漏れてしまっていた。

理由は、当初から「フォーティーズ」という

チーム名で参戦していた訳ではなく、昔は、確か

「ギャンブラーズ」という名前であったと聞く。

しかし、メンバーが平均40歳を迎えた頃に、

「フォーティーズ」に改名した為、連続出場の

記録が曖昧になってしまった模様だ。

「一応、協会に申告しておいた方が良いですよ」

とアドバイスしておいた。

なお、天神大会および日本選手権での入賞経験は

無いのだが、他地区、具体的には滋賀県の大会で、

3位入賞の実績を持つチームである。

![_c0032138_06433509.jpg]()

「大阪工業技術専門学校」の学生達により構成された

チームである。

その学校の場所は、本大会会場のすぐ近く。

もう7~8年前になるか? この大会をたまたま見た、

同校の先生が、「これだ!」と思って、学生達に

参加を薦め、学校のクラブ活動としたそうである。

まあ(今年はコロナで少ないが)、例年は外国人

の留学生も多いチームだ。海外生活での福利厚生

に、ドラゴンボートは、なかなか向くのであろう。

(私も1年間の海外生活の経験があるが、あまり

やる事がなく、気持ちが滅入り易い。そんな時に、

例えば、ボート競技に打ち込むのは、身体的にも

精神的にも様々なメリットがあると思われる)

で、その「OCT」だが、2015年に本大会に

「スモール(普及)の部」が出来た年に初参戦し

いきなりの決勝進出、見事、3位に入賞となった。

以降、毎年「OCT」は本大会に参戦を続けているが

初年度ほどの成績は挙げられず、予選落ちが続いた。

理由としては、同チームは学校であるから、毎年

入学と卒業が繰り返される、だからチームとしての

実力値が、なかなか安定しない訳だ。

が、今年の本大会の予選では、いきなりの2位を記録。

(本記事、冒頭から3枚目写真の奥のチーム)

テントに帰ってきた選手達に対して、顧問(?)の

先生方は「よくやった!今年は良いチームだ!」と

賞賛と激励の言葉。

まあ、確かに準決勝の組み合わせ次第では決勝

進出の可能性がある。

そして、準決勝も見事に2位で勝ち抜けて、悲願の

6年ぶりの決勝進出だ。

上写真は決勝戦レース前の模様、やや緊張気味か?

匠「2015年に初参戦で3位となってから、6年ぶり

の決勝進出ですね!」

と、さらに余計なプレッシャーをかけてしまった

かもしれない(汗)

O「大丈夫ですよ。我々が狙うのは1位のみです!」

と、メンバーからは自分達を鼓舞するような発言。

実際には予選のタイムからしても、トップクラス

のチームとは10秒前後もの差があるので、優勝は

難しいのだが、まあでも、余計な事は言うまい。

匠「わかりました、全力で戦って来てください!」

さて、その「トップクラス」のチームは、2つある。

1つは、「(選手権)混合の部」に出場している

「関西龍舟(シンバ)」のサブチームである

「関西龍舟バーバリアンズ」だ。

(冒頭から3枚目の写真の手前レーンの艇)

ご存知、「関西龍舟」は、ベテランの強豪チームで、

各地の大会の「混合の部」では、決勝常連であり、

入賞・優勝経験は数え切れない程ある。

そして、前述の写真を見ると、若手のメンバーが

ずいぶんと増えているようだ。すなわち

「バーバリアンズ」は、現状では若手メンバーの

育成チームであろう。しかし、育成チームとは言え、

強豪チームのサブチームであるから実力値は十分だ。

本大会のスモールの部での入賞は固い所だと思われる。

![_c0032138_06433518.jpg]()

(上写真)である。

こちらのチームは、本来「選手権シニアの部」で

本大会では、2018年頃から連覇中だったと思うし、

滋賀県のスモール選手権でもシニアの部で連覇中だ。

引き続き、連覇数を伸ばしたい所だとは思うが、

あいにく、本大会では(選手権)シニアの部は

(参加チーム不足で)無いので、今回のみ

「東京龍舟マスターズ」は「スモールの部」に

参戦している。

この強豪2チームに加えて、どの(残りの2)チーム

が決勝に進出できるか?が「スモールの部」での

注目点であるが、既に記載したように「ageha」と

「OCTドランゴンボート倶楽部」が決勝進出を決めて

いる。

以下が、スモール決勝戦の模様の写真だ。

![_c0032138_06433581.jpg]()

「ageha」である。

2レーンは「東京龍舟マスターズ」

3レーンが「関西龍舟バーバリアンズ」

4レーンは「OCTドランゴンボート倶楽部」

なお、ドラゴン選手達や関係者には、今更言う迄も

無いが、「龍舟」は「りゅうしゅう」と読む。

この件は・・ 本大会は一般観戦者の多い大会だが、

私は、そうした人達と話をしたり、競技について

色々と質問される事もあり、その際「龍舟という

文字が読めない」という話を良く聞く次第だ。

なお、ドラゴン関係者(選手を含む)においては

「東京龍舟」は、通称「東(とう)ドラ」と略し、

「関西龍舟」は「関(かん)ドラ」と略して呼ばれる

事が殆どだ。(注:英語名表記の場合は、どちらも

「龍舟」を「DORAGON」と記載している)

ちなみに「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」(滋賀)

も「琵琶(びわ)ドラ」と略され、これら3つが

現在、「ドラ」と省略されて呼ばれるチームである。

しかし、「東海龍舟」(愛知)「鈴与龍舟」(静岡)

「伊佐龍舟」(鹿児島)「中電龍舟」(静岡)等は、

「ドラ」と略される事はまず無い。

(余談:「伊佐龍舟」は、以前に主に関西遠征用と

して編成された混成チーム名だったと思われるが、

地元の大会にも同名で出場するケースがある模様だ。

で、これを仮に、「イサドラ」と略すと、有名な

「バレエ作品」(または著名なダンサーの名前)と

同じとなって面白いのだが・・)

さて、スモールの部の決勝の結果は、順位とタイム

を記載しておこう。

1位:1分00秒:東京龍舟マスターズ

2位:1分04秒:関西龍舟バーバリアンズ

3位:1分08秒:ageha

4位:1分13秒:OCTドラゴンボート倶楽部

10人漕ぎとしては、比較的良い(速い)タイム

となっているが、大阪湾の干潮での、大川の

流速の増加が加味されていると思われる結果だ。

なお、「ageha」は初入賞。「OCT」は残念ながら

6年ぶりの入賞を逃してしまった。

![_c0032138_06433528.jpg]()

模様について紹介して行く。

コロナ禍により、残念ながら「オープンの部」の

参戦チーム数は、とても少なく、3チームのみだ。

・磯風漕友会(兵庫・相生)

・bp(兵庫)

・好きやねん大阪(大阪)

である。

「好きやねん大阪」(↓写真)は、本大会には

天神大会の頃からを通じて皆勤賞であり、先年に

表彰されている。

![_c0032138_06434215.jpg]()

この「日本選手権」のみであり、そのメンバーは、

現役チーム「Rスポーツマンクラブ」と重複が多い

が、完全に同じという訳では無い。

ご存知のように「Rスポーツマンクラブ」は現役

では平均年齢が最高齢に近いと思われるチーム

であり(注:古豪チームの再結成、再参戦等の

ケースを除く)現役でも通用する実力値を持つ為、

平均年齢でハンデが付く「グランド・シニア大会」

(滋賀)では、ぶっちぎりの連覇を続けている。

こちらの「好きやねん大阪」も、「R」と同様の

高齢チームであるし、対戦相手が、現役最強の

「磯風」と「bp」であるから、正直言えば、勝負

にはならない。

だが、同じメンバー(又は多少の更新はある)で

長く続ける、というのも、それなりに大きな意味

がある事だ(だから連続出場で表彰されている。

参考として他地区の例では「びわこペーロン大会」

(滋賀)での「SPIRITS CLUB」の女子チームが、

確か30数年間の皆勤賞だったと思われる)

![_c0032138_06434397.jpg]()

全く歯が立たなかったとしても、レースを終えて

帰ってくる際には、皆、笑顔である。

本当に楽しそうだ。これからも、長くドラゴンを

続けていただきたいと願う次第である。

さて、そうなると「オープンの部」の大きな

見所は、(言うまでも無いが)「磯風」と「bp」

の直接対決である。

戦国時代で言えば、まるで武田信玄と上杉謙信の

一騎打ちだ(注:それは架空の話、という説も多い)

過去、磯風とbpが直接対決をして、bpが勝利した

ケースは、私が記憶している限りでは、2016年の

高石(堺泉北)大会と、同年の日本選手権の

2回しか無かったように思われる。

本(日本選手権)大会においては、記録が確実

であり、bpの勝利は1回のみだ。

(注:bpは2012年末結成、2013年に本大会に

初参戦)

通常の大会では、磯風とbpは決勝戦でようやく

当たるケースが大半である。しかし、本大会の

オープンの部は3チームしか無い事で、レース

フローが、1回戦→2回戦→決勝戦となっていて、

それが逆に観戦上においては、「なんと、磯風と

bpの直接対決を3度も続けて見られる!」という

出血大サービス(笑)となっている。

![_c0032138_06434393.jpg]()

この3連戦を、どういう風に戦略的に活用するので

あろうか? まあ直接「bp」に話を聞きにいけば

早いのだが、近年、私は日本選手権においては

「bp」の取材(話を聞く)をしない事としている。

何故ならば、かなり緊張感を持って大会に臨んで

いる状態が大半であり、そこへ外部から余計な事を

言うのがはばかれるからだ。(加えて、今年に

ついては、NHKの取材班が「bp」に密着取材を

行っていて、さらに聞き難い状態だ)

予想できるシナリオだが・・

まず、「磯風」については、戦術的に各レースで

実力値を出したり出さなかったりするケースは

まず考えられない。これは、「毎日」とも言われて

いる膨大な練習量で身につけた漕ぎのスキルは、

常に最大のパフォーマンスを出せるように特化した

ものであり、例えば、漕ぐレートをいつもより少し

下げるといったような事は好まない(できない)と、

これは何度も彼らから聞いた話だ。

「bp」はどうか? 考えられる戦術は、1回戦と

2回戦で、磯風にどこまで迫ることができるか?を

トライしてみることであろう。行けそうであれば

あるいは、何かしらの彼らの弱点、または、自軍の

優位点を見つける事ができれば、それを元に、

決勝戦での1本勝負だ! これしか無いと思われる。

![_c0032138_06434342.jpg]()

<1回戦>

磯風:54秒63

bp:56秒12

・・まあ、ここは「bp」としては、ウォーミング

アップだ。だが、タイムが遅いのは力を出し惜しみ

している訳では無い。この時間、大阪湾は満潮に近く

上流の毛馬水門からの放流量も少ない為、水流は、

停滞または若干のアゲインスト(逆流)なのだ。

ここから正午または午後にかけ、大阪湾は干潮に

なる為、水流はどんどんと速くなる予想だ。

恐らく3秒から、それ以上はタイムを早める事が

可能だと思われる。

<2回戦>

磯風:51秒66

bp:51秒97

2回戦を見た感想は、「ああ、bpは、ここで

試験アタックを仕掛けたか!」であった。

「bp」は「磯風」を猛追した、というよりも、

ガチンコの勝負をかけ、どこでどういう風に差が

つくか?を探っていたように思える。

序盤では両者同等のスタートダッシュを見せた。

旧来(2019年頃)、「bp」はスタート時の高速

レート(120rpm)の延長を意図していたと思われた。

(注:rpmとは1分間に何回転するか?の単位。

120rpmの場合、毎秒では2回漕いでいる事となる)

ちなみに、現代において短距離戦で強豪チームが

取る基本的な戦術だが・・・

1)スタートダッシュ(とても速く漕ぐ)→

2)巡航(クルージング、そこそこ速く漕ぐ)→

3)ラストスパート(とても速く漕ぐ)

という3段階でレート(漕ぐ速さ)を変える。

最初から最後まで高速レートで漕ぎきれば良いの

だが、それが出来るのは、海外(本場のアジア系)

の屈強な精鋭チームくらいだ、日本のチームでは

現状では、どうしても上記3段階の戦法となる。

ただ、中間の「巡航区間」を短くすれば短いほど

タイムが速くなるのは道理であろう、「bp」は

それを目指している訳だ。

具体的には、高速レートで、これまでは100mの

地点まで漕いで、そこから巡航レートに落とす所を

なんとか120mまで持たせられないか?という

戦術を実践していたように見えていた。

(注:実際には、漕いだ距離を判断するのではなく

漕いだ回数であろう。例えばスタートダッシュで

40回漕ぐのを50回に伸ばせないか?等だと思う)

だが、そこから2年が経過している、「bp」の

戦術は、どのように変化したのか?

旧来では、たとえ「磯風」が100m地点から巡航

レートに落としたとしても、「bp」の高レート

時間延長の優位は、ほんの僅かの距離に留まり、

「磯風」の方が、たとえ巡航レートが「bp」と

同等であっても、その場合でのストローク効率が

高い模様であり、ぐいぐいと艇を進ませていく。

このあたりは、ストロークが重視される(相生の)

ペーロン艇(競技)での経験値が活かされている

のであろうか・・・?

まあ、この状態なので、200m地点あたりでは、

「磯風」が「bp」を頭ひとつリードしている事が

常だ。ここから、両者同等にラストスパートでの

高レートに突入したとしても、「bp」は、いつも

僅かに及ばない。

この「2回戦」での、具体的な戦術はわからない

が、上記の「定番シナリオ」を崩そうと「bp」が

試行錯誤(研究)していた様子が見られた。

2年間の(対戦の)ブランクを経て、旧来と同等の

戦術が、果たして、どの程度通用するのか?という

感じであっただろう。

結果として、タイム差は0.3秒、距離差にして

約1m強である。

「bp」は、この2回戦で、「磯風」の牙城を崩す

突破口を見い出したのであろうか? それとも

この勝負での体力消耗が決勝戦にも響いてしまう

のであろうか? そこはわからない、あくまで

決勝戦に全てがかかってくるわけだ。

![_c0032138_06434831.jpg]()

ゴール計測セクションだ。 写真の右に写って

いる小型ビデオカメラは、競技着順の精密計測用の

「毎秒100コマの高速連写(ハイスピード)カメラ」

である。

最近でこそ、民生用(=一般の誰もが買える)の

ミラーレスカメラでも、毎秒60コマ等のカメラは

存在するし、私も2台程、そのスペックのカメラ

を所有している。ただ、民生用(一般向け)の

秒60コマのミラーレスカメラは、動画(ビデオ)

モードで撮らない場合、静止画では、ほんの数秒で

連写が途絶えてしまうし、動く被写体では歪んで

写ってしまう(それらの理由は長くなるので省略)

つまり、上写真のような「専門的(=業務用)な

高速カメラ」を使わない限りは、連続高速連写撮影

は出来ない訳だ。

匠「今日の磯風とbpの場合、このカメラが有効

かも知れませんね」

と、声を掛けると、大会スタッフが答える。

ス「0.5秒、いや0.3秒くらいの差になるかな・・?」

(さすがに良い予想だと思う、私も同感だ)

匠「彼らならば、毎秒4m以上の速度で漕ぎます、

で、多分1m前後の僅差になるでしょうね。

毎秒100コマだったら、数十コマくらいかな?

私の一眼レフでは、毎秒10コマなので、そんな

微妙な差は撮れません、ヒトコマ撮るたびに

ボートは40cm以上も進んでしまいます。

なので、その高速カメラの性能に期待ですね!」

さあ、いよいよ「(選手権)オープンの部」の

決勝戦が始まった。

予想では僅差であるから、撮影ポジションは

ゴールそのものである。序盤については一応は

断片的に撮影はしているが、この場所からでは

角度がついているから両チームの正確な距離差は

把握できない。

だが、ほとんど「2回戦」と同様な展開であろう。

沢山の観客が、この決勝戦を見守っている。

まあ、そうだろう、このレースを見る為に、たとえ

予選敗退したチームの選手達も、撤収せずに会場

に残っている訳だ。これが今日のメインイベント

であり「ショータイム」だ。

やや遠くからでも、ドンドンドンと太鼓の音が

聞こえる。しかし慌ててカメラを構え続けるのは

まだ早い。ファインダー越しでは目に入ってくる

情報量も減ってしまう。写真を撮るのは、肉眼で

レースの状況を良く把握してからである。

序盤、当然ながら「bp」の戦略は、高レートと

その保持時間の延長である。120m、そのあたり

までは、ともかく高レートを維持しなければ

ならない。そして、この作戦の成立で、僅かに

「磯風」よりも先行できただろうか・・

だが、勿論、いつまでも高レート状態は続かない、

問題は、巡航レートに下げてからだ。

中盤、両者クルージング(巡航)レートだが、

やはり「磯風」のストローク効率が良い。

じわりと「磯風」が逆転リード。ここが磯風の

持ち味である事は、2回戦の時と同様だ。

終盤では、「bp」は早めのラストスパートで

高レートに移行し、最後の最後で「差す」

(=追いついて抜き去る)戦術を取る模様だ!

この状況では、それしか「bp」に勝機は無い。

(250m戦の)170m地点あたりからラストスパート

に移行した「bp」。200m地点あたりから、じわり、

じわりと両者の差が詰まっていく。

・・・果たして「bp」は、追いつけるか否か?

ここで「磯風」のドラマーは、まず左側のコース

距離指標をチラリと見る、「今、何m地点なのか?」

それがわかれば、自艇の右側に位置する「bp」艇を

測る、自身のチーム(磯風)との距離差はどうか?

ここからは、磯風ドラマーは、ずっと「bp」艇の

挙動に注目する。もし追いつかれそうであれば、

さらなるペースアップを漕手達に指示するだろう。

激励の声を上げる磯風ドラマーとbp女子ドラマー。

マスク越しでも緊張感のある声が聞こえてくる。

だが、もう両チームとも、もはや人間の限界だと

思われる程にレートが上がっている。

ここからは漕手の体力と気力の勝負だ、腕がちぎれる位

迄、漕いで漕いで漕ぎまくる事でしか勝機は得られない。

![_c0032138_06434941.jpg]()

「磯風」が約1m強リードしてゴールラインを超えた。

タイム差は0.25秒~0.35秒あたりであろう。

ブログでは冗長となるので1枚のみの掲載としているが

JDBAのWebには、もっと前後の何枚かの写真も載せて

いるので興味があれば参照していただきたい。

(追記:後日、NHKニュースでも、この決勝戦の

模様は放送されている)

・・数分後、大会本部から正式結果のアナウンスが

あった。

<(選手権)オープンの部決勝戦>

1位:磯風:51秒01

2位:bp:51秒31

3位:好きやねん大阪:1分03秒

結果、0.3秒差で「磯風漕友会」の4連覇となった。

ただ、4連覇というのは、ごく近年の成績であり、

2000年代から現在までを通じて「磯風漕友会」の

優勝は、ほぼ毎回である。例外は、まず2015年に、

海外ゲストチームとして「PHILIPPINE ARMY」(陸軍)

が参戦して、「磯風」が1秒及ばずに2位となった時、

(注:記録上ではそうだが、海外チームは例外として

一応「磯風」は「国内優勝」の扱いとなっている。

その翌年から、本大会には「国際決勝」のレースが

設けられるようになった) それから、翌2016年、

「bp」が、初めて「磯風」を破って優勝した時だ。

その他の年の本大会では、「磯風漕友会」は、

全て、計十数回は優勝していたと記憶している。

![_c0032138_06434984.jpg]()

ぶっちゃけ「惜しかった」と思う。

磯風との、その差0.3秒。僅か1m、されど1mの差だ、

高レート(スタートダッシュとラストスパート)

の時間を、ほんの僅か伸ばすか、あるいは中盤の

巡航レートでのストローク効率が、もう少し

上がっていれば、十分に勝機はあった。

来年(の本大会)、また熱戦が繰り広げられる事を

楽しみにしておこう。

![_c0032138_06434924.jpg]()

ずっと長期に渡り「横綱」で居続ける事は、それは

それで、とてもしんどい(辛い)事だと思う。

ただ、「勝利しなければならない」という立場が、

あるからこそ、「仕事が終わってからの毎日の練習」

という事へのモチベーションに繋がるのかも知れない。

それがあるからこそ、見る者達(観客にも他チーム

の選手達にも)に、感動を与えるレースが展開できる

のであろう。

「とても良いレースでした! きっとこのレースは

ドラゴンの歴史において記憶に残り、語り継がれる

ものとなるでしょう。皆さん、お疲れ様!」

---

では、今回の記事はこのあたりまでで、

次回記事は「日本選手権(後編)」になる予定だ。

にて行われた、正式名称「天神祭奉納 2021日本

国際ドラゴンボート選手権大会」(兼)

「第14回ADBFアジアドラゴンボート選手権香港

大会最終代表選考会」(兼)「大阪府知事杯

スモール選手権大会」(以下、「日本選手権」)

の模様より。

本記事では「前編」として、この大会での、競技

カテゴリーの「スモール」の部(旧:「普及の部」、

現:「大阪府知事杯 スモール選手権大会」)および

「選手権オープン」(性別不問)の模様を主に紹介する。

ので、2019年7月以来、2年4ヶ月ぶりの開催となる。

本来、毎年「天神祭奉納」という形で7月に行われる

大会であるが、今年は約4ヶ月の延期となった。

その天神祭は、2020年/2021年共に「奉納花火」

や「陸渡御」「船渡御」等の、一般に公開される

行事は全て中止となり、「神事」のみが関係者に

よって斎行された次第である。

さて、本大会の前身は、1988年から開始された

通称「天神大会」であり、「日本選手権」大会に

変更されてから(この時、会場も、大阪桜の宮→

天満橋に変更)を含め、通算で今年で34年目となる

長い歴史を持つドラゴンボート大会である。

(参考:「ペーロン」と名が付く、長崎と相生の

ペーロン大会は100年を超える伝統的な行事である。

また、滋賀県の「びわこペーロン」「高島ペーロン」

および「堅田湖族船競争」も、同様に30数年間の

長い歴史を持つ。しかし、ペーロン等として国内外の

各地にあったボート系競技を、レギュレーション統一

して「ドラゴンボート」としてからは、本大会(含む

前身の天神大会)が、国内のドラゴンボート大会と

しては、最も長い歴史を持っている)

「日本選手権」に変わってからは、全国や海外からも

強豪/超強豪チームが参戦する、競技志向の高い屈指の

大会となった。

「国内最高峰」の大会と言っても過言では無い。

なお、レースの主流は、旧来からの20人漕ぎである。

が、当然ながら、コロナ禍で、今年の参加チームは

とても少ない大会となった。遠方や海外からの参戦も

勿論無い。しかし、「ドラゴンの灯を消すな!」と、

それが本大会の合言葉である。

となっている。その間、中止となったのは2020年の

コロナ禍のケースのみであるが、初期の天神大会で、

1990年頃に1度中止となった、と聞く。

すなわち、通算で2度の中止があった訳だが、他の

年では、全て開催されている。(2005年以降の

全大会の観戦記事は、本ブログに掲載済みだ)

例年の7月の大会では、梅雨明けしているかが微妙な

タイミングであり、多くのケースで雨天となったが、

丸一日降り続いた事は稀で、たいていが朝一番での

降雨か、あるいは午後での夕立という感じであった。

(冒頭写真の大阪天満宮の巫女さんと宮司さんの神事

は、毎年行われる「水上安全祈願」の儀式であるが

この儀式の終了直後に雨が上がった事も何度もあった)

今年は11月に遅延したが、天候は幸いにして1日中

晴れである、これは本「日本選手権」としては珍しい。

最高気温は21℃くらい。当初、「本大会が11月に

延期になる」と聞いた時には「寒いのでは?」と

心配したのだが、幸いにして温暖だ。この気温は

むしろ、2021年10月17日に行われた「スモール

選手権大会」(滋賀県・大津市、最高17℃)よりも

高い位で、秋晴れの爽やかな一日であった。

により、レース・コンディションが変わり易い状態

となる。具体的な要因は4つあり、以下となる

1)淀川上流の毛馬(けま)水門の放流量が、

ここ大川(旧淀川)の流速に強く影響する。

(ただし本日は、放流量は多く無い。

そして後日、淀川の源泉である琵琶湖の

水位が、大きく下がった(=水不足)

事が懸念される状況となった)

2)大阪湾の満潮・干潮の状態が、大川の流速に

かなり影響する。本日は、午前8時半に満潮、

午後2時に干潮の「中潮」である。

満潮時(つまり予選の間)は、水流が停止

又は、ややアゲインスト(逆流)状態となり、

ボートの速度が低下する。

3)勿論だが、風向・風速の強弱が影響する。

(ただし本日は、そう強い風は吹いていない)

4)レーン(コース)の中央の艇が先行した際、

隣接するレーンの艇は「引き波」を受け易い。

加えて、レーン毎に、若干だが川の水流が

異なる場所やタイミングがあり、漕ぎ難さや

タイム差に繋がる場合がある。

さらなる要因として、大川を多数航行する

大型観光船等の波が、微妙な水流の変化を

しばらくの間、もたらす。

まあでも、これらの要因の1)~3)は、同じ

レースに出ている全艇に、同じような条件として

働く。やっかいなのは4)であり、これは場合に

よっては、レーン毎のコンディションの差に繋がる

可能性もある。ただ、川の水中で、どのように波が

動いているかは、誰も判断や予想はつかないので、

あくまでも「運」の要素だ。

・・あるいは、5艘建てレースの場合では、

中央の第3レーンが、いわゆるポールポジションと

なるのだが、隣接する第2/第4レーンは、第3レーン

の艇が先行した場合、その1艇身(約10m)以内で

追従していけば、「引き波」の影響は受け難くい。

しかし、1艇身以上離されてしまうと、意外なまでに

強く波の影響を受ける。(過去、これでペースを

乱されたチームも多数あり、又、蛇行してしまい

隣接レーンの艇と接触したアクシデントもあった)

また、さらに端の、第1/第5レーンは、岸からの

「返し波」を受け易いが、これは波の発生する

タイミング次第である。

これらの波等の影響は、私も長年、本大会を詳しく

観ていて知っているし、各チームの選手達からの

多数の証言もあるので確かであろう。

微妙(=あまり関係無い、対策しようが無い)と

言えば、そうなのだろうが、競技の戦術的には、

そう簡単に無視をする事も出来ない要因だと思う。

ただまあ、今年はコロナ禍での開催なので、

これまでの年での50~60チームという大規模な

大会ではなく、僅かに16チームと、例年の1/3

から1/4程度の参加数しか無い。すなわち遠方の

チームや、海外からの参戦が殆ど無い次第だ。

・・なので、5艘建て等のレースは無く、3~4艘

レースとなり、4艘建てを前提としたコース配置と

なっているので、前述のレーン毎でのコンディション

についての話も、例年どおりの状態では無い。

ただ、一応は3レーンを「ポールポジション」と

想定し、「(選手権)オープンの部」等では、

第一、第二回戦のタイムを元に、決勝戦での

(有利な)3レーンを得る事ができるルールだ。

これらの話は、レースに参加するチームや選手達

だけが関与する訳ではなく、実はカメラマンにも

関連がある。

本大会や、スモール選手権といった、いわゆる

「日本選手権」クラスのメジャー大会においては

重要なシーンを記録写真として押さえておく必要

がある。そして、肝心なシーンを撮る為には

レース前から、ある程度「こういうシーンを撮る」

という構図上でのイメージが必要な訳だ。

(例えば、2~3チームでの接戦であるとか、

ライバルチーム同士の決戦での勝敗とか・・)

そして、レースを精密予想する。精密予想とは、

例えば決勝戦において、4艇が参加した場合、

その4艇は、スタート位置から、100m、150m、

200m、ゴールの各地点において、どのような順位で

どれ位のタイム(距離)差が生じているか?を

詳しく予想する訳だ。それに応じて撮りたい構図が

可能な撮影地点を考え、そこに移動して待機する。

(場合によっては、撮影地点を得る為に、橋を渡り

対岸まで移動してから撮影する事もある)

で、何故そんな事(予想)が可能なのか?は、

日本選手権クラスの大会に出場する強豪チームは、

何度レースをやっても、実力値(つまりタイム)が

ほぼ一定になるからであり、予想というより、もう

それは「事実/データ」な訳である。

ただ、年間何試合も大会が実施されていて、各強豪

チームの基本的な実力値に加え、その年での調子や

メンバーの様子などを熟知している状態であれば

精密予想の精度は非常に高まる(順位はもとより、

タイムも、ほぼ予想通りとなる)・・のだが、

ここ2年程は、コロナ禍により、ほとんど大会が

実施できていない。

又、各強豪チームも、コロナの中、練習をどこまで

やっているか?そのあたりは全くの未知数である。

それに加えて、前述の、レースコンディションの

(時々刻々の)変化が存在する。ここが写真を

撮る上でも、影響が出てくる訳だ。

なので、本大会では精密予想は難しく、だいたいの

事前予想しか、できないと思われる。

実は、先月の「スモール選手権」でやってしまった

のだが、事前の予想が、まるっきり外れてしまって

撮影ポジションを間違え、撮るべきシーン(構図)を

上手く撮れなかった失策がある(汗)

今回については、その辺をフレキシブルにしていく

事にしよう(つまり、事前予想が外れた場合でも

致命的な問題にはならない撮影位置やアングルを選ぶ)

本大会は、3つのカテゴリーとなっている。

1)選手権オープンの部 20人漕ぎ(男女性別不問)

2)選手権混合の部 20人漕ぎ(漕手は男女各8名以上)

3)大阪府知事杯 スモールの部 10人漕ぎ(性別不問)

これらに、舵手と太鼓手(いずれも年齢性別不問)

が付き、レースは、いずれも250m直線で行われる。

本来であれば、ここに「選手権シニアの部」と

「選手権女子の部」が加わるのだが、コロナ禍で

参加チーム数が少ないので、それらのカテゴリーは

今年は「無し」となっている。

その為、シニアの部や女子の部に参戦したいチームは、

ちょっと工夫が必要だ、それについては後述しよう。

10人漕ぎの「スモールの部」は、以前は「普及の部」

と言っていた、恐らくは2015年頃から開始したと

記憶している。と言うのも、本大会が「天神大会」

であった2000年代迄は、ビギナーチームや地元チーム

等が気軽に参戦でき、70チーム位も集まった事も

あったと記憶しているのだが、「日本選手権」に

なってからは、大会のレベルアップが顕著であり、

ビギナーチームが軽い気持ちで参戦したとしても、

周囲の(いわゆる)「専業チーム」達が、あまりにも

速くて、勝負にならない事を痛感し、以降の参戦を

断念してしまった事もよくあったからだ。

大会参戦の敷居を低める措置が必要であろう。

2015年頃迄は、勝敗無関係のエキシビジョンレース

として「フレンドシップ」というレースもあったが、

当時から始まった「10人漕ぎ」のドラゴンレースの

一般化、加えて「20人艇を間隔を開けて10人で漕ぐ」

というスタイルが定着した事から、これを「普及の部」

(後に「大阪府知事杯 スモールの部」)とした訳だ。

以降、「スモールの部」には、例年10チーム前後が

参戦している、特に、遠方(海外を含む)からの

参加の場合は、20人漕ぎ(実質25人以上)が遠征

するのは大変なので、10人漕ぎは、参戦の敷居を

下げる役割がある。

今年に関しては、コロナ禍により参加チーム数が

少ないのは前述の通りなのだが、それでもスモール

の部には7チームがエントリーしている。

具体的なチーム名を挙げよう(申し込み順?)

・東京龍舟マスターズ(東京)

・フォーティーズ(大阪)

・OCTドラゴンボート倶楽部(大阪)

・打艇クラシック(大阪)

・関西龍舟バーバリアンズ(兵庫)

・ageha(神奈川)

・ひよっとしたら!!知らんけど(大阪)

聞き慣れないチーム名として、「ひょっとしたら!!

知らんけど」がある(↓写真)

大阪のベテランチーム「チーム風」「パイレーツ」

「香里丘高校5期生」(等)のメンバーが個別に

集まって結成された「混成チーム」であった。

ドラゴンボートの世界では、チーム間は仲が良く、

こうした「混成」(=様々なチームより参集)

または「コラボ」(=特定の2~3チームが合体)

チームが編成される場合がよくある。

「聞き慣れない名前だから、ビギナーか?」と

ノーマークとしていると、実際の実力値は高い

場合もあるので、他チームは要注意だ。

まあでも、混成チームの場合でも、見慣れた顔も

多いと思うので、「秘密チーム」(笑)という

作戦は、よほどの場合(例:遠方から、関西の

大会に初参戦、等)で無いと成功しない。

予選→準決勝→決勝戦、となっているが、

こちらの「ひよっとしたら!!知らんけど」は、

準決勝敗退で、残念ながら決勝進出ならず。

(注:順位決定戦は無し)

2018年から、コロナ中止を挟み、3大会連続での

スモールの部への参戦だ。

旧来、「建設企業系か?」と紹介していたが、今回

詳しく話を聞いてみると、そうではなく、神奈川県

にて2018年に、ドラゴン経験者により結成された

新規チームである模様だ。(旧記事も修正済み)

従前の本大会では、メンバー不足(10人漕ぎなのに

8人しか参戦していない)の課題もあって、これまで

決勝進出経験は無かったのだが、今年はメンバー不足

を充当した模様であり、見事、初の決勝進出となった。

あまり知られていないが、本大会には、天神大会の

頃から、ほぼ皆勤賞となっていて、恐らくだが30年

程度連続出場している、大阪・高槻のチームである。

数年前、本大会が30周年を迎えた時、連続出場の

チームが、いくつか表彰されたのだが、その際、

「フォーティーズ」は選に漏れてしまっていた。

理由は、当初から「フォーティーズ」という

チーム名で参戦していた訳ではなく、昔は、確か

「ギャンブラーズ」という名前であったと聞く。

しかし、メンバーが平均40歳を迎えた頃に、

「フォーティーズ」に改名した為、連続出場の

記録が曖昧になってしまった模様だ。

「一応、協会に申告しておいた方が良いですよ」

とアドバイスしておいた。

なお、天神大会および日本選手権での入賞経験は

無いのだが、他地区、具体的には滋賀県の大会で、

3位入賞の実績を持つチームである。

「大阪工業技術専門学校」の学生達により構成された

チームである。

その学校の場所は、本大会会場のすぐ近く。

もう7~8年前になるか? この大会をたまたま見た、

同校の先生が、「これだ!」と思って、学生達に

参加を薦め、学校のクラブ活動としたそうである。

まあ(今年はコロナで少ないが)、例年は外国人

の留学生も多いチームだ。海外生活での福利厚生

に、ドラゴンボートは、なかなか向くのであろう。

(私も1年間の海外生活の経験があるが、あまり

やる事がなく、気持ちが滅入り易い。そんな時に、

例えば、ボート競技に打ち込むのは、身体的にも

精神的にも様々なメリットがあると思われる)

で、その「OCT」だが、2015年に本大会に

「スモール(普及)の部」が出来た年に初参戦し

いきなりの決勝進出、見事、3位に入賞となった。

以降、毎年「OCT」は本大会に参戦を続けているが

初年度ほどの成績は挙げられず、予選落ちが続いた。

理由としては、同チームは学校であるから、毎年

入学と卒業が繰り返される、だからチームとしての

実力値が、なかなか安定しない訳だ。

が、今年の本大会の予選では、いきなりの2位を記録。

(本記事、冒頭から3枚目写真の奥のチーム)

テントに帰ってきた選手達に対して、顧問(?)の

先生方は「よくやった!今年は良いチームだ!」と

賞賛と激励の言葉。

まあ、確かに準決勝の組み合わせ次第では決勝

進出の可能性がある。

そして、準決勝も見事に2位で勝ち抜けて、悲願の

6年ぶりの決勝進出だ。

上写真は決勝戦レース前の模様、やや緊張気味か?

匠「2015年に初参戦で3位となってから、6年ぶり

の決勝進出ですね!」

と、さらに余計なプレッシャーをかけてしまった

かもしれない(汗)

O「大丈夫ですよ。我々が狙うのは1位のみです!」

と、メンバーからは自分達を鼓舞するような発言。

実際には予選のタイムからしても、トップクラス

のチームとは10秒前後もの差があるので、優勝は

難しいのだが、まあでも、余計な事は言うまい。

匠「わかりました、全力で戦って来てください!」

さて、その「トップクラス」のチームは、2つある。

1つは、「(選手権)混合の部」に出場している

「関西龍舟(シンバ)」のサブチームである

「関西龍舟バーバリアンズ」だ。

(冒頭から3枚目の写真の手前レーンの艇)

ご存知、「関西龍舟」は、ベテランの強豪チームで、

各地の大会の「混合の部」では、決勝常連であり、

入賞・優勝経験は数え切れない程ある。

そして、前述の写真を見ると、若手のメンバーが

ずいぶんと増えているようだ。すなわち

「バーバリアンズ」は、現状では若手メンバーの

育成チームであろう。しかし、育成チームとは言え、

強豪チームのサブチームであるから実力値は十分だ。

本大会のスモールの部での入賞は固い所だと思われる。

(上写真)である。

こちらのチームは、本来「選手権シニアの部」で

本大会では、2018年頃から連覇中だったと思うし、

滋賀県のスモール選手権でもシニアの部で連覇中だ。

引き続き、連覇数を伸ばしたい所だとは思うが、

あいにく、本大会では(選手権)シニアの部は

(参加チーム不足で)無いので、今回のみ

「東京龍舟マスターズ」は「スモールの部」に

参戦している。

この強豪2チームに加えて、どの(残りの2)チーム

が決勝に進出できるか?が「スモールの部」での

注目点であるが、既に記載したように「ageha」と

「OCTドランゴンボート倶楽部」が決勝進出を決めて

いる。

以下が、スモール決勝戦の模様の写真だ。

「ageha」である。

2レーンは「東京龍舟マスターズ」

3レーンが「関西龍舟バーバリアンズ」

4レーンは「OCTドランゴンボート倶楽部」

なお、ドラゴン選手達や関係者には、今更言う迄も

無いが、「龍舟」は「りゅうしゅう」と読む。

この件は・・ 本大会は一般観戦者の多い大会だが、

私は、そうした人達と話をしたり、競技について

色々と質問される事もあり、その際「龍舟という

文字が読めない」という話を良く聞く次第だ。

なお、ドラゴン関係者(選手を含む)においては

「東京龍舟」は、通称「東(とう)ドラ」と略し、

「関西龍舟」は「関(かん)ドラ」と略して呼ばれる

事が殆どだ。(注:英語名表記の場合は、どちらも

「龍舟」を「DORAGON」と記載している)

ちなみに「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」(滋賀)

も「琵琶(びわ)ドラ」と略され、これら3つが

現在、「ドラ」と省略されて呼ばれるチームである。

しかし、「東海龍舟」(愛知)「鈴与龍舟」(静岡)

「伊佐龍舟」(鹿児島)「中電龍舟」(静岡)等は、

「ドラ」と略される事はまず無い。

(余談:「伊佐龍舟」は、以前に主に関西遠征用と

して編成された混成チーム名だったと思われるが、

地元の大会にも同名で出場するケースがある模様だ。

で、これを仮に、「イサドラ」と略すと、有名な

「バレエ作品」(または著名なダンサーの名前)と

同じとなって面白いのだが・・)

さて、スモールの部の決勝の結果は、順位とタイム

を記載しておこう。

1位:1分00秒:東京龍舟マスターズ

2位:1分04秒:関西龍舟バーバリアンズ

3位:1分08秒:ageha

4位:1分13秒:OCTドラゴンボート倶楽部

10人漕ぎとしては、比較的良い(速い)タイム

となっているが、大阪湾の干潮での、大川の

流速の増加が加味されていると思われる結果だ。

なお、「ageha」は初入賞。「OCT」は残念ながら

6年ぶりの入賞を逃してしまった。

模様について紹介して行く。

コロナ禍により、残念ながら「オープンの部」の

参戦チーム数は、とても少なく、3チームのみだ。

・磯風漕友会(兵庫・相生)

・bp(兵庫)

・好きやねん大阪(大阪)

である。

「好きやねん大阪」(↓写真)は、本大会には

天神大会の頃からを通じて皆勤賞であり、先年に

表彰されている。

この「日本選手権」のみであり、そのメンバーは、

現役チーム「Rスポーツマンクラブ」と重複が多い

が、完全に同じという訳では無い。

ご存知のように「Rスポーツマンクラブ」は現役

では平均年齢が最高齢に近いと思われるチーム

であり(注:古豪チームの再結成、再参戦等の

ケースを除く)現役でも通用する実力値を持つ為、

平均年齢でハンデが付く「グランド・シニア大会」

(滋賀)では、ぶっちぎりの連覇を続けている。

こちらの「好きやねん大阪」も、「R」と同様の

高齢チームであるし、対戦相手が、現役最強の

「磯風」と「bp」であるから、正直言えば、勝負

にはならない。

だが、同じメンバー(又は多少の更新はある)で

長く続ける、というのも、それなりに大きな意味

がある事だ(だから連続出場で表彰されている。

参考として他地区の例では「びわこペーロン大会」

(滋賀)での「SPIRITS CLUB」の女子チームが、

確か30数年間の皆勤賞だったと思われる)

全く歯が立たなかったとしても、レースを終えて

帰ってくる際には、皆、笑顔である。

本当に楽しそうだ。これからも、長くドラゴンを

続けていただきたいと願う次第である。

さて、そうなると「オープンの部」の大きな

見所は、(言うまでも無いが)「磯風」と「bp」

の直接対決である。

戦国時代で言えば、まるで武田信玄と上杉謙信の

一騎打ちだ(注:それは架空の話、という説も多い)

過去、磯風とbpが直接対決をして、bpが勝利した

ケースは、私が記憶している限りでは、2016年の

高石(堺泉北)大会と、同年の日本選手権の

2回しか無かったように思われる。

本(日本選手権)大会においては、記録が確実

であり、bpの勝利は1回のみだ。

(注:bpは2012年末結成、2013年に本大会に

初参戦)

通常の大会では、磯風とbpは決勝戦でようやく

当たるケースが大半である。しかし、本大会の

オープンの部は3チームしか無い事で、レース

フローが、1回戦→2回戦→決勝戦となっていて、

それが逆に観戦上においては、「なんと、磯風と

bpの直接対決を3度も続けて見られる!」という

出血大サービス(笑)となっている。

この3連戦を、どういう風に戦略的に活用するので

あろうか? まあ直接「bp」に話を聞きにいけば

早いのだが、近年、私は日本選手権においては

「bp」の取材(話を聞く)をしない事としている。

何故ならば、かなり緊張感を持って大会に臨んで

いる状態が大半であり、そこへ外部から余計な事を

言うのがはばかれるからだ。(加えて、今年に

ついては、NHKの取材班が「bp」に密着取材を

行っていて、さらに聞き難い状態だ)

予想できるシナリオだが・・

まず、「磯風」については、戦術的に各レースで

実力値を出したり出さなかったりするケースは

まず考えられない。これは、「毎日」とも言われて

いる膨大な練習量で身につけた漕ぎのスキルは、

常に最大のパフォーマンスを出せるように特化した

ものであり、例えば、漕ぐレートをいつもより少し

下げるといったような事は好まない(できない)と、

これは何度も彼らから聞いた話だ。

「bp」はどうか? 考えられる戦術は、1回戦と

2回戦で、磯風にどこまで迫ることができるか?を

トライしてみることであろう。行けそうであれば

あるいは、何かしらの彼らの弱点、または、自軍の

優位点を見つける事ができれば、それを元に、

決勝戦での1本勝負だ! これしか無いと思われる。

<1回戦>

磯風:54秒63

bp:56秒12

・・まあ、ここは「bp」としては、ウォーミング

アップだ。だが、タイムが遅いのは力を出し惜しみ

している訳では無い。この時間、大阪湾は満潮に近く

上流の毛馬水門からの放流量も少ない為、水流は、

停滞または若干のアゲインスト(逆流)なのだ。

ここから正午または午後にかけ、大阪湾は干潮に

なる為、水流はどんどんと速くなる予想だ。

恐らく3秒から、それ以上はタイムを早める事が

可能だと思われる。

<2回戦>

磯風:51秒66

bp:51秒97

2回戦を見た感想は、「ああ、bpは、ここで

試験アタックを仕掛けたか!」であった。

「bp」は「磯風」を猛追した、というよりも、

ガチンコの勝負をかけ、どこでどういう風に差が

つくか?を探っていたように思える。

序盤では両者同等のスタートダッシュを見せた。

旧来(2019年頃)、「bp」はスタート時の高速

レート(120rpm)の延長を意図していたと思われた。

(注:rpmとは1分間に何回転するか?の単位。

120rpmの場合、毎秒では2回漕いでいる事となる)

ちなみに、現代において短距離戦で強豪チームが

取る基本的な戦術だが・・・

1)スタートダッシュ(とても速く漕ぐ)→

2)巡航(クルージング、そこそこ速く漕ぐ)→

3)ラストスパート(とても速く漕ぐ)

という3段階でレート(漕ぐ速さ)を変える。

最初から最後まで高速レートで漕ぎきれば良いの

だが、それが出来るのは、海外(本場のアジア系)

の屈強な精鋭チームくらいだ、日本のチームでは

現状では、どうしても上記3段階の戦法となる。

ただ、中間の「巡航区間」を短くすれば短いほど

タイムが速くなるのは道理であろう、「bp」は

それを目指している訳だ。

具体的には、高速レートで、これまでは100mの

地点まで漕いで、そこから巡航レートに落とす所を

なんとか120mまで持たせられないか?という

戦術を実践していたように見えていた。

(注:実際には、漕いだ距離を判断するのではなく

漕いだ回数であろう。例えばスタートダッシュで

40回漕ぐのを50回に伸ばせないか?等だと思う)

だが、そこから2年が経過している、「bp」の

戦術は、どのように変化したのか?

旧来では、たとえ「磯風」が100m地点から巡航

レートに落としたとしても、「bp」の高レート

時間延長の優位は、ほんの僅かの距離に留まり、

「磯風」の方が、たとえ巡航レートが「bp」と

同等であっても、その場合でのストローク効率が

高い模様であり、ぐいぐいと艇を進ませていく。

このあたりは、ストロークが重視される(相生の)

ペーロン艇(競技)での経験値が活かされている

のであろうか・・・?

まあ、この状態なので、200m地点あたりでは、

「磯風」が「bp」を頭ひとつリードしている事が

常だ。ここから、両者同等にラストスパートでの

高レートに突入したとしても、「bp」は、いつも

僅かに及ばない。

この「2回戦」での、具体的な戦術はわからない

が、上記の「定番シナリオ」を崩そうと「bp」が

試行錯誤(研究)していた様子が見られた。

2年間の(対戦の)ブランクを経て、旧来と同等の

戦術が、果たして、どの程度通用するのか?という

感じであっただろう。

結果として、タイム差は0.3秒、距離差にして

約1m強である。

「bp」は、この2回戦で、「磯風」の牙城を崩す

突破口を見い出したのであろうか? それとも

この勝負での体力消耗が決勝戦にも響いてしまう

のであろうか? そこはわからない、あくまで

決勝戦に全てがかかってくるわけだ。

ゴール計測セクションだ。 写真の右に写って

いる小型ビデオカメラは、競技着順の精密計測用の

「毎秒100コマの高速連写(ハイスピード)カメラ」

である。

最近でこそ、民生用(=一般の誰もが買える)の

ミラーレスカメラでも、毎秒60コマ等のカメラは

存在するし、私も2台程、そのスペックのカメラ

を所有している。ただ、民生用(一般向け)の

秒60コマのミラーレスカメラは、動画(ビデオ)

モードで撮らない場合、静止画では、ほんの数秒で

連写が途絶えてしまうし、動く被写体では歪んで

写ってしまう(それらの理由は長くなるので省略)

つまり、上写真のような「専門的(=業務用)な

高速カメラ」を使わない限りは、連続高速連写撮影

は出来ない訳だ。

匠「今日の磯風とbpの場合、このカメラが有効

かも知れませんね」

と、声を掛けると、大会スタッフが答える。

ス「0.5秒、いや0.3秒くらいの差になるかな・・?」

(さすがに良い予想だと思う、私も同感だ)

匠「彼らならば、毎秒4m以上の速度で漕ぎます、

で、多分1m前後の僅差になるでしょうね。

毎秒100コマだったら、数十コマくらいかな?

私の一眼レフでは、毎秒10コマなので、そんな

微妙な差は撮れません、ヒトコマ撮るたびに

ボートは40cm以上も進んでしまいます。

なので、その高速カメラの性能に期待ですね!」

さあ、いよいよ「(選手権)オープンの部」の

決勝戦が始まった。

予想では僅差であるから、撮影ポジションは

ゴールそのものである。序盤については一応は

断片的に撮影はしているが、この場所からでは

角度がついているから両チームの正確な距離差は

把握できない。

だが、ほとんど「2回戦」と同様な展開であろう。

沢山の観客が、この決勝戦を見守っている。

まあ、そうだろう、このレースを見る為に、たとえ

予選敗退したチームの選手達も、撤収せずに会場

に残っている訳だ。これが今日のメインイベント

であり「ショータイム」だ。

やや遠くからでも、ドンドンドンと太鼓の音が

聞こえる。しかし慌ててカメラを構え続けるのは

まだ早い。ファインダー越しでは目に入ってくる

情報量も減ってしまう。写真を撮るのは、肉眼で

レースの状況を良く把握してからである。

序盤、当然ながら「bp」の戦略は、高レートと

その保持時間の延長である。120m、そのあたり

までは、ともかく高レートを維持しなければ

ならない。そして、この作戦の成立で、僅かに

「磯風」よりも先行できただろうか・・

だが、勿論、いつまでも高レート状態は続かない、

問題は、巡航レートに下げてからだ。

中盤、両者クルージング(巡航)レートだが、

やはり「磯風」のストローク効率が良い。

じわりと「磯風」が逆転リード。ここが磯風の

持ち味である事は、2回戦の時と同様だ。

終盤では、「bp」は早めのラストスパートで

高レートに移行し、最後の最後で「差す」

(=追いついて抜き去る)戦術を取る模様だ!

この状況では、それしか「bp」に勝機は無い。

(250m戦の)170m地点あたりからラストスパート

に移行した「bp」。200m地点あたりから、じわり、

じわりと両者の差が詰まっていく。

・・・果たして「bp」は、追いつけるか否か?

ここで「磯風」のドラマーは、まず左側のコース

距離指標をチラリと見る、「今、何m地点なのか?」

それがわかれば、自艇の右側に位置する「bp」艇を

測る、自身のチーム(磯風)との距離差はどうか?

ここからは、磯風ドラマーは、ずっと「bp」艇の

挙動に注目する。もし追いつかれそうであれば、

さらなるペースアップを漕手達に指示するだろう。

激励の声を上げる磯風ドラマーとbp女子ドラマー。

マスク越しでも緊張感のある声が聞こえてくる。

だが、もう両チームとも、もはや人間の限界だと

思われる程にレートが上がっている。

ここからは漕手の体力と気力の勝負だ、腕がちぎれる位

迄、漕いで漕いで漕ぎまくる事でしか勝機は得られない。

「磯風」が約1m強リードしてゴールラインを超えた。

タイム差は0.25秒~0.35秒あたりであろう。

ブログでは冗長となるので1枚のみの掲載としているが

JDBAのWebには、もっと前後の何枚かの写真も載せて

いるので興味があれば参照していただきたい。

(追記:後日、NHKニュースでも、この決勝戦の

模様は放送されている)

・・数分後、大会本部から正式結果のアナウンスが

あった。

<(選手権)オープンの部決勝戦>

1位:磯風:51秒01

2位:bp:51秒31

3位:好きやねん大阪:1分03秒

結果、0.3秒差で「磯風漕友会」の4連覇となった。

ただ、4連覇というのは、ごく近年の成績であり、

2000年代から現在までを通じて「磯風漕友会」の

優勝は、ほぼ毎回である。例外は、まず2015年に、

海外ゲストチームとして「PHILIPPINE ARMY」(陸軍)

が参戦して、「磯風」が1秒及ばずに2位となった時、

(注:記録上ではそうだが、海外チームは例外として

一応「磯風」は「国内優勝」の扱いとなっている。

その翌年から、本大会には「国際決勝」のレースが

設けられるようになった) それから、翌2016年、

「bp」が、初めて「磯風」を破って優勝した時だ。

その他の年の本大会では、「磯風漕友会」は、

全て、計十数回は優勝していたと記憶している。

ぶっちゃけ「惜しかった」と思う。

磯風との、その差0.3秒。僅か1m、されど1mの差だ、

高レート(スタートダッシュとラストスパート)

の時間を、ほんの僅か伸ばすか、あるいは中盤の

巡航レートでのストローク効率が、もう少し

上がっていれば、十分に勝機はあった。

来年(の本大会)、また熱戦が繰り広げられる事を

楽しみにしておこう。

ずっと長期に渡り「横綱」で居続ける事は、それは

それで、とてもしんどい(辛い)事だと思う。

ただ、「勝利しなければならない」という立場が、

あるからこそ、「仕事が終わってからの毎日の練習」

という事へのモチベーションに繋がるのかも知れない。

それがあるからこそ、見る者達(観客にも他チーム

の選手達にも)に、感動を与えるレースが展開できる

のであろう。

「とても良いレースでした! きっとこのレースは

ドラゴンの歴史において記憶に残り、語り継がれる

ものとなるでしょう。皆さん、お疲れ様!」

---

では、今回の記事はこのあたりまでで、

次回記事は「日本選手権(後編)」になる予定だ。