2021年10月17日(日)に、滋賀県大津市にある

「びわこボートレース場」(競艇場)にて行われた

「第9回スモールドラゴンボート日本選手権大会」

(以下、「スモール大会」)の模様より、後編。

![_c0032138_11435706.jpg]()

「(選手権)混合(10人漕ぎで男女各4名以上)

の部」と、その他の会場等の模様を主に紹介する。

天候は、曇り(稀にパラリと小雨、又は陽が差す)

であり、本会場では非常に高い確率で見舞われる

雨天には、幸いにしてならなかった。

最高気温は、やや低く17℃位。風は、時間帯に

よっては、やや強い7m/s程度の向かい風である。

さて、コロナ禍であるから、本大会への参戦チーム

数は少ない。昨年はコロナで完全中止となったが

コロナ以前の2019年までの参加チーム数の1/3

以下程度の数である。本大会には海外からの参戦も

多いのだが、勿論、今回は海外チームはゼロだ。

コロナ禍での大会の為、様々な感染防止対策が

行われている。詳細は長くなるので割愛するが、

従前の記事にも色々と書いてある。

まあ対策は万全である。実質的に多少の不便等は

あるが、無事開催が出来ただけで、十分であろう。

ちなみに、地元滋賀県でのコロナ新規感染者数は、

10/6以降、本大会の当日(10/17)までの間、

ずっとヒトケタ台(数名)であった。

(追記:そこから本記事掲載時点の11月中旬まで、

引き続き、新規感染者ヒトケタ台を維持している)

この時期、全国的に感染者数が大きく減少しては

いるが、第6波を警戒する意識もあり、あくまで

慎重に様々な行動を行わなければならない。

![_c0032138_11435765.jpg]()

8である。少ないので全チームの名前と出身地を

書き出しておこう。(恐らくは申し込み順?)

1:Umihi (静岡県)

2:すいすい丸 トレイン (京都府)

3:すいすい丸 工場 (京都府)

4:琵琶湖ドラゴンボートクラブ (滋賀県)

5:Dragon Boat Club G.P.O (滋賀県)

6:東京龍舟 (東京都)

7:関西龍舟 シンバ (兵庫県)

8:相看 Beginners (兵庫県・相生市)

少ないが、いずれも強豪揃いである。

「相看 Beginners」は、今回ドラゴン大会に

初参戦である、詳細は後述するが、相生地区

からの参戦なので、要注目チームだ。

他のチームは、いずれも様々な大会で優勝または

入賞の実績を持つ強豪チームである。

(↓写真は「関西龍舟 シンバ」)

![_c0032138_11435707.jpg]()

混合の部の第3位までの成績(結果)を挙げておく。

2016年、第4回大会 混合の部

第1位:関西龍舟 シンバ

第2位:暴漕連合(注:混成チーム)

第3位:海猿火組(現:Umihi)

2017年、第5回大会 混合の部

第1位:東京龍舟

第2位:関西龍舟 シンバ

第3位:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

2018年、第6回大会 混合の部

第1位:東京龍舟

第2位:関西龍舟 シンバ

第3位:すいすい丸 トレイン

2019年、第7回大会 混合の部

第1位:漕遊人(注:混成チーム)

第2位:東京龍舟

第3位:すいすい丸 トレイン

2020年、第8回大会 コロナ禍により中止

上記の結果一覧を見ていただければわかるが、

「混成チーム」(注:複数のチームからメンバー

を集め、その年限り、または数年間の限定的な

短期間の活動とする)以外の、3位までの入賞

チームは、全て、本第9回大会に参戦している。

まあつまり、いずれの強豪(過去の入賞)チームも、

この大会での優勝または入賞に賭ける思いは強い

訳である。

あわよくば、ライバルチームのコロナでの欠場を

期待したのかも知れないが、ところがどっこい(笑)

コロナ禍の中でも参戦してくるようなチームは、

このような「絶対に勝ちたい」強豪チームばかり

なので、ライバルチーム不在な状態には成り得ない。

特に「東京龍舟」は、2017年と2018年の連覇が

途絶えてから、優勝がお預けとなった形なので、

今回は3年ぶりの覇権を取り戻したいところだ。

「関西龍舟(シンバ)」は、ほぼ決勝常連であり

優勝および入賞率もとても高いのだが、優勝は

2016年以降遠ざかっている(注:2013年~

2014年が連覇、2015年は欠場)このあたりで

再度優勝しておきたい事であろう。

琵琶湖ドラゴンボートクラブ(琵琶ドラ)および

すいすい丸(トレイン、工場)とUmihiは、この

5年間の間に入賞実績があり、一部はさらに以前の

時代に優勝経験があるものの(例:海猿火組は

2015年に優勝)いずれもここ5年間では優勝の

栄冠に輝いていない。このあたりのチームも勿論、

虎視眈々と再優勝や初優勝を狙ってきている状態だ。

なお、本大会での入賞経験が無い

「Dragon Boat Club G.P.O」(滋賀県)

は、ベテランチームであり、他の滋賀県での各大会

では、多数の入賞経験を持つ(↓写真)

![_c0032138_11435773.jpg]()

チームである為、そのメンバーも少しづつ変遷を

遂げている。現在では、オリジナルの「G.P.O」の

メンバーに加えて、同じく滋賀県等の中堅チーム群の

「豪腕龍」「師走の会」「湖鼓Ro(こころ)」等の

各チームからのメンバーも適宜参集し、「G.P.O」の

チームを構成している模様だ。

(注:「G.P.O」は、本大会では、「シニアの部」

にも参戦している「ダブルエントリー」である)

さて、レースフローであるが、8チームある為に

予選から決勝を通じて4艘建てレースとなる。

予選x2回戦、準決勝x2回戦。そして準決勝の

上位各2チーム、計4チームにより決勝戦が行われ、

下位の各2チームは順位決定戦(5位~8位)行き

である。

まあ、ここでも前編紹介のオープンの部と同様に、

準決勝で決まる要素が大きく、そこがまず、1つの

見所だ。

続く決勝戦では、混合の部は実力伯仲である事が

多いし、今回も確実に過去の入賞・優勝経験のある

チームがズラリと並ぶだろうから、ここも観戦の上

では最大の楽しみである。

![_c0032138_11440251.jpg]()

本格的な設備であり、かつ恐らくは特注設備でも

あるから、非常に高価な消波装置などに、ドラゴン

ボートをぶつけて破損しないように、十分に注意を

する必要がある。

特に、翌日からは、ここで競艇が行われる予定でも

あるから、設備を絶対に破損しない事は必須条件だ。

(もし壊すと、弁償に加え、二度とドラゴン大会を

やらせてもらえなくなってしまう・汗)

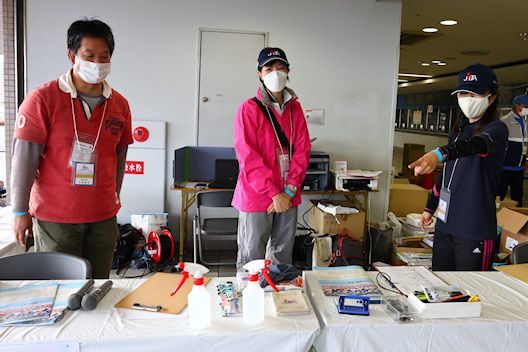

大会の運営は、滋賀県ドラゴンボート協会(SDBA)

大阪府ドラゴンボート協会(ODBA)、および

日本ドラゴンボート協会(JDBA)の合同である。

![_c0032138_11440292.jpg]()

極めてスムースな運営を行う事が特徴だ。

例えば、他イベント(スポーツ、音楽、娯楽等)の

関係者が、たまたまドラゴンボート大会を観戦に

来て、そのスームスな運営に驚きを隠せないことも

良くある話である。

本大会の1例だが、予定している大会スケジュール

に対して遅れる事は、まず無い。

そして、風がやや強くなってきている様相を見て、

午前中のレースでは、オンタイム~5分程度、巻き

(早め)でテンポよく大会を進行している。

そしてレース終了後に、海外遠征の日本代表チーム

の練習会が控えている事から、午後の部では、全体の

スケジュールを15分間早める事を会場内にアナウンス

し、予定されていたスケジュールよりも、常に15分間

早めで、無事、本大会の全日程をこなすことができた。

世の様々なイベントでは、予期しないアクシデント等

で、スケジュールが大幅に遅れる事もあるが、ドラゴン

大会においては、過去において私が観戦してきた

200回以上の大会において、そのような大幅な遅れは

まず、発生したという記憶が無い。

仮に、ゲリラ豪雨などで1~2時間の途中中断があった

場合でも、すぐさまレースフローを組み替え、例えば

準決勝戦を省略する等の措置で、最終的な終了時刻の

帳尻を合わせた事もあった。

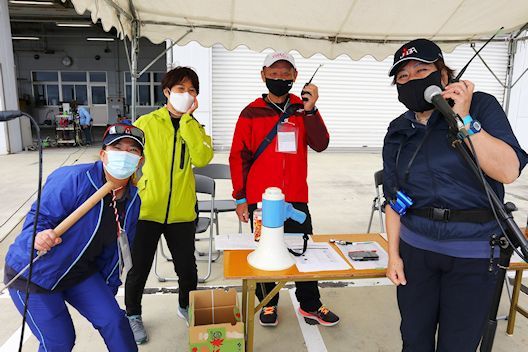

![_c0032138_11440299.jpg]()

各チーム艇を揃えて、発艇の指示を出す。

ここで決めたスタートタイミングにあわせ

時計計測が開始され、ゴール地点でのストップ

ウォッチまたは正確な競技用時計との同期を図る。

なかなか慣れが必要な役割だが、ここもスタッフは

ベテラン揃いである。

他に、ボート協会の人では無いが、会場での映像と

音響(PA)機器を操り、各種調整を行うスタッフ

さんも居る。 少し話しをしてみると、近年では

イベントでの映像・音声通信の、いずれも無線化

されている傾向が多いが、近距離であれば、やはり

有線接続の方が圧倒的に信頼度が高いそうだ。

また、スタート地点でのボート(約100m先)に、

スタート部署からの指示をPA(音響装置)で伝達

しなければならないが、風向や風力によっては、

最遠の4レーンにまで音が届かない。逆に風が無い

場合では、あまり大きな音を出す必要が無い。

加えて、遠距離に音声が到達するのは、音の伝播

速度からすると、コンマ何秒か遅くなってしまう。

そのあたりの調整が、意外に難しいようで、

「次回はボートの近くにスピーカーを設置するか?」

等の検討をしていた。

![_c0032138_11440213.jpg]()

チームの紹介を少ししておこう。

「相看」とは、兵庫県相生市にある、「相生看護

専門学校」の略である。相生は、伝統的なペーロン

競技(=ドラゴンボートよりも大型の艇による

ボート競技)が、日本では長崎と並んで盛んな地域

である。(参考:造船業である「石川島造船所」、

現IHIが、中国から長崎に伝わったボート競技を、

さらにIHI相生を経由して、相生でボート競技が

盛んになった、という歴史がある)

ペーロン競技から展開し、ドラゴンボートも盛んに

なった地域だ。

ドラゴンボートというのも、元々、各国、各地で

様々であったボート競技の「レギュレーション」を

できるだけ一本化し、世界的な標準ボート競技と

して成立した、という次第である。

で、相生のボートチームは、現状、日本一の状況だ。

男子では、ご存知「磯風漕友会」系列のチームがある。

本選手権大会でも(前編紹介の)オープンの部に

2チームがエントリーし、見事1位と3位の栄冠を

得ている。

女子では、主に相生看護専門学校の学生および

卒業生を中心とした、「スーパードルフィン」

チームがある。相生ペーロンや各種ドラゴンボート

選手権で、膨大な数の連覇数を重ねた、文字通りの

「常勝軍団」である。

今回参加の「相看 Beginners」は、今年2021年に

相生看護専門学校に入学したばかりの学生達に

よるチームである。

当初、「スーパードルフィン」の妹分として

「女子の部」のカテゴリーに参戦する予定だったが

今年はコロナ禍で女子の部のカテゴリーが成立せず

急遽、男子メンバーを加えて「混合の部」に参戦

する事となったそうだ。

ドラゴンボートを始めて、まだ半年とはいえ、

練習カリキュラムや練習量が、他地区とはまるで

レベルが違う(殆ど毎日練習している)相生地区の

チームである。当然ながら、そこそこのハイレベルで

ある事が予想でき、他のベテランチームも気が抜けない。

![_c0032138_11440844.jpg]()

相生のペーロン艇は、大型で舷側が高く、この為に

パドルを入水する角度がドラゴンよりも立っていて、

入水後は力でひっぱる「ストローク漕法」に見える。

この漕法は特にペーロン競技では有効であるのだが、

これをドラゴンに応用した場合には、長距離戦でも

疲労しにくいという利点があり、国内最長のドラゴン

1000m選手権では、かつてIHI相生のチームが3連覇

した事もあった。(参考:相生ペーロンは予選600m、

決勝は900mの、ターン有り長距離戦である)

(注:次回「日本選手権」の観戦記事で説明するが

他に、もう1つの利点があり、それが「日本選手権」

では、とても有効に作用した)

何故「ペーロン漕ぎ」になっているのか?の理由は

聞きそびれた(汗) 新規参戦なので知った顔の人も

おらず、あまり突っ込んだ話が出来るような状況では

無かったからだ。恐らくだが、ドラゴンをやる前から

ペーロン競技には参加していたのか?または直接の

指導者がペーロン寄りだったのかも知れないし、

女子の部から混合の部へのカテゴリー変更に伴い

再編したメンバーにペーロン出身者が多かったのかも

知れないが、そのあたりの事情は良くわからない。

ただ、本大会では、舷側が低くてピッチ漕法が有利な

チャンピオン社製小型軽量艇である。兄貴分の

「磯風(軍団)」も、典型的な「速いピッチ漕法」で、

好タイムを出してきている状況だから、さすがの

「相看 Beginners」も、いきなりの優勝は厳しいで

あろう。まあでも決勝戦あたりに食い込んでくれれば

初参戦としては上々の結果であろう。

「相看 Beginners」の成績(結果)であるが、

予選=第2位、準決勝=第3位(決勝進出ならず)

順位決定戦=第1位(総合第5位)となった。

![_c0032138_11440921.jpg]()

静岡県最強のチーム「Umihi」である。

元々(2000年代)においては、海上保安庁、消防団員、

看護師等が集まって結成されたチームで、旧来は

それらの職業を表す文字をつづって「海猿火組」と

名乗っていたのだが、時代も進みメンバーも変遷し、

現在ではチーム名も「Umihi」又は「うみひ」と

名乗っている。

「Umihi」は、旧来は「戦闘型」のチームであった

と思われ、各地の大会で上位の成績を残すことを

主眼としていたのだが、2010年代前半位から、

より広い視点での「ボート競技の普及発展振興」

「海上競技の安全性確保の指導」「各地のボート

競技選手達の親睦」等の方向性にチーム自体が

変わってきている。

彼らが中心となって運営をする、静岡県・清水での

「ツナカップ大会」は、いわゆる「おもてなし」

の意識がとても強い大会であり、関東・関西等の

数多くのチームが、この「おもてなし」大会に

参加し、楽しんで、満足そうに帰っていく。

「ツナカップ」は、日本で唯一「地元のチーム数

よりも県外チームの参戦比率が高い大会」であり、

「選手達の参加満足度が日本一の大会」とも呼ばれる。

(今年も11月に開催予定である)

さて、その「Umihi」の主力メンバーである舵手の

S氏が、定年退職を迎えた様子であり、今回は

S氏をねぎらう、ちょっとした表彰が行われていた。

記念品が贈られ、胴上げである。

![_c0032138_11440991.jpg]()

辞められない模様であり(汗)今後もS氏の元気な

姿は「Umihi」とともに見られる事であろう。

「Umihi」は、今回は、コロナ緊急事態宣言明けの

遠征であり、メンバーが集まり難く、ベストメンバー

という訳ではなさそうだ。

まあでも、「Umihi」に限らず、多くのチームが

同様にベストメンバーを揃えて来れる状況でも無い。

---

さて、ここからは「混合の部」のレースの模様を

主に伝えていく。

![_c0032138_11440911.jpg]()

1位は「すいすい丸 トレイン」と、「東京龍舟」

である。いずれも直近の本大会で入賞または優勝の

実績を持つ強豪チームであるから、順当な結果とは

言えるのだが、前編記事でも説明した通り、本大会

での予選では、順位又はタイム等については重要な

意味は無い。ポイントは準決勝に絞られる訳だ。

その為、戦略眼に優れるチーム等では、予選を

「育成」の目的に使い、新人メンバー等を乗せて

レース経験を積ませているような様相も見られた。

まあ、これもまた順当な措置であろう。

他にも、この予選1回分のマージン(余裕)を

戦略的にどう使うかは色々な方法論が考えられる。

したがって、他チームにおいては、他者の予選の

タイム等を参考にしてレース戦略を組み立てては

ならない、下世話に言えば「まだ本気では無い」

からだ。

問題は準決勝だ、ここはちょっと細かく説明する。

まず1回戦、「すいすい丸トレイン」、

「相看 Beginners」、「関西龍舟シンバ」「Umihi」

の組み合わせである。

この「組」は、しんどい。実力に大差が無いから

であり、このまま「決勝戦」と言っても差し支え

無いくらいである。何処のチームが2位までに

入って決勝戦に進めるか?その予想もつかない。

メンバーの練習量、実力値に加えて、「運」や、

あるいは、僅かな「勝利への執念の差」、

そのあたりが勝敗を左右する事となると思う。

![_c0032138_11441519.jpg]()

1秒台の差におさまり、1艇身の差(約9m、

時間にして2秒台)は、ついていない。

結果は1位、2位として「すいすい丸 トレイン」

と「関西龍舟 シンバ」が決勝進出となった。

タイムに関しては1分13秒~1分14秒台である。

混合の部の決勝(優勝)タイムは200m戦で1分を

ちょっと切るあたりだ。上記タイムは250m戦

であり、200mに単純換算すると58秒台となる。

ただ、本大会では、使用艇も2種類あり、

アゲインスト(向かい風)も、レース毎に強弱が

ある状況なので、タイムの絶対値にはあまり意味

がある訳では無い。

続く、準決勝第二レース、こちらは「東京龍舟」

「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」「すいすい丸

工場」「GPO」の組み合わせである。

ここは、やはり、直近5年間で2度の優勝の実績の

ある「東京龍舟」が本命となるだろう。

予想通り、1艇身以上の差をつけて「東京龍舟」

が1位抜け、2位には「琵琶湖ドラゴンボート

クラブ」が入った。

ちなみに「東京龍舟」のタイムは1分08秒台であった。

(注:レース条件等の差を加味しても、やはりこの

タイムは速い、と解釈するべきだろうか?

すなわち「東京龍舟」を優勝候補筆頭として意識

して決勝戦を撮影するか? はたまたそうではなく

接戦・激戦と予想するか? 私はこの時点では迷って

いて、結局、接戦を予想したが、後で決勝戦を撮る

際に、この判断が、ちょっとした問題点となる)

これで決勝進出の4チームが出揃った。

(公平を期す為の)抽選後のレーン順は以下の通り、

1レーン:すいすい丸 トレイン

2レーン:東京龍舟

3レーン:関西龍舟 シンバ

4レーン:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

![_c0032138_11441529.jpg]()

余談だが、ドラゴンボートのチームで「XXドラ」

という略称(愛称)で呼ばれるチームは、現在に

おいては、基本的には全国で3チームしか無い。

それは、「東ドラ」「関ドラ」「琵琶ドラ」であり、

今回の決勝に進出した3チーム、そのものである。

私は、「すいすい丸」のメンバー等に向かって

匠「決勝は、すいすい丸とドラドラドラですね」

と、まるで麻雀の点数計算のような話をして廻った。

(注:最近は麻雀をする人も減ったからか?

このジョークは、たいしてウケなかった・汗)

さらにちなみに、「すいすい丸」のサブチームネーム

の「トレイン」と「工場」は、それそのものの意味

(鉄道、工場)ではなく、音楽を由来としている。

具体的には、「ケツメイシ」が2007年に発売した

「ケツノポリス5」のアルバムに収録されている

「トレイン」および「ケツメイシ工場」の楽曲名だ。

(下写真は、「すいすい丸 トレイン」)

![_c0032138_11441505.jpg]()

映画「ライオンキング」の登場キャラクターを

由来としていて、これまで「シンバ」「ムファサ」

「バーバリアンズ」「プンヴァ」の使用例がある。

(このライオンキング系統ではない場合、他には、

「白鹿」「白鷹」の名称が2017~2018年頃にあった。

また、女子チームとしては、関西龍舟「華組」

(はなぐみ)の使用例あり)

さて、余談はともかく、いよいよ「混合の部」の

決勝戦である。

東ドラが勝てば3年ぶり、関ドラが勝てば5年ぶり

琵琶ドラ、または、すいすい丸が勝てば、この

「スモール選手権」では各々初優勝となる。

![_c0032138_11441615.jpg]()

ちょっとこれは予想外であった・・ 前述のように、

この決勝戦は「接戦」を予想していた為、撮影地点

(ポジション)の設定が悪く、結果として「東京龍舟」

を上手く絡めた構図が得られにくい(汗)

上写真では、2レーンの「東京龍舟」が、すっぽりと

抜けて(先行して)しまっている。

準決勝の状況を重視し「東京龍舟ダントツ逃げ切り」

を想定して、撮影地点を決めるべきだったが、もう

手遅れである。今からは、どうあがいても、接戦の

模様を撮ることはできない(汗)

まあ、約2年間も選手権クラスの本格的なレースを

撮影していなかったので、レース展開の精密予想の

勘(や情報収集力)も鈍ってしまったのかもしれない。

あるいは、元々、ドラゴン競技の撮影は、そう簡単な

物では無い次第だ。各チームの実力値を予選等から

精密に分析し、さらに様々なチーム情報も収集し、

その結果としてレース展開を時間毎に精緻に予想して、

やっとそれで、撮影地点や、予定される構図が決まる。

撮りたい写真はレースをする前から決まっている訳で、

目の前の状景が、自分が撮りたい構図になった瞬間を、

真の意味での「シャッターチャンス」と呼ぶ次第だ。

何も事前予想しておらず、結果、撮りたい写真も何も

決まっていなければ、目の前に、偶然に良いシーンが

現れる筈もなく、そんな受動的な(一般の人達が思う)

「シャッターチャンス」などは、一生かかっても、

巡っては来ない。仮に、そういうチャンスがあったと

しても、その瞬間に撮影する等は絶対に間に合わない。

つまり、シャッターチャンスとは、あくまで撮影者が

自ら作り出す状態な訳で、待っていて来る物では無い。

だが、こういう基本的な部分が、やはり2年も競技を

撮影していないと鈍ってしまう、ちょっと猛反省だ。

終盤となり、手前1レーンの「すいすい丸 トレイン」

が追い上げてくる(ように、視覚的に錯覚する)

のだが、ちょっとレース的にも、追いつかず、

写真(構図)的にも追いつかない(両者を画角内

に同時に収める事が不可能な)模様である。

最終局面では、結局「東京龍舟」が1艇身以上の

差を付け、単独での逃げ切りゴールだ。

(↓写真はレース中盤で押さえておいた予備写真)

![_c0032138_11442141.jpg]()

<混合の部結果>

1位:1分06秒:東京龍舟

2位:1分10秒:すいすい丸 トレイン

3位:1分11秒:関西龍舟 シンバ

4位:1分13秒:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

下写真は、優勝した「東京龍舟」のメンバー。

![_c0032138_11442159.jpg]()

である、レースでの勇姿は上手く撮れなかったので

こちらで勘弁だ(笑)

また、決勝戦に先んじて行われた、混合の部の

順位決定戦の結果を記載しておく。

<(選手権)混合の部順位決定戦結果>

5位:相看 Beginners!!

6位:すいすい丸 工場

7位:Umihi

8位:Dragon Boat Club G.P.O

他の各カテゴリー等での最終結果も再掲しておく。

「第9回スモールドラゴンボート日本選手権大会」

<(選手権)シニアの部結果>

1位:東京龍舟マスターズ

2位:Rスポーツマンクラブ

3位:Dragon Boat Club G.P.O シニア

<(選手権)オープンの部結果>

1位:磯風韋駄天

2位:bp

3位:磯風Masters

4位:bp next

<(選手権)オープンの部順位決定戦結果>

5位:池の里 Lakers!

6位:小寺製作所

7位:小寺製作所 大沼班

さて、本記事は、これで終了であるが・・

幸いにして2021年の10月~11月では、コロナ感染

の拡大が収まってきていて、これまで延期となって

いた各大会のうち、いくつかが、この時期に開催

される事となっていて、まだ、いくつかのドラゴン

ボート系の観戦記事が、今年は残っている次第だ。

---

では今回の記事はこのあたりまでで、

次回ドラゴンボート系記事(日本選手権)に続く。

「びわこボートレース場」(競艇場)にて行われた

「第9回スモールドラゴンボート日本選手権大会」

(以下、「スモール大会」)の模様より、後編。

「(選手権)混合(10人漕ぎで男女各4名以上)

の部」と、その他の会場等の模様を主に紹介する。

天候は、曇り(稀にパラリと小雨、又は陽が差す)

であり、本会場では非常に高い確率で見舞われる

雨天には、幸いにしてならなかった。

最高気温は、やや低く17℃位。風は、時間帯に

よっては、やや強い7m/s程度の向かい風である。

さて、コロナ禍であるから、本大会への参戦チーム

数は少ない。昨年はコロナで完全中止となったが

コロナ以前の2019年までの参加チーム数の1/3

以下程度の数である。本大会には海外からの参戦も

多いのだが、勿論、今回は海外チームはゼロだ。

コロナ禍での大会の為、様々な感染防止対策が

行われている。詳細は長くなるので割愛するが、

従前の記事にも色々と書いてある。

まあ対策は万全である。実質的に多少の不便等は

あるが、無事開催が出来ただけで、十分であろう。

ちなみに、地元滋賀県でのコロナ新規感染者数は、

10/6以降、本大会の当日(10/17)までの間、

ずっとヒトケタ台(数名)であった。

(追記:そこから本記事掲載時点の11月中旬まで、

引き続き、新規感染者ヒトケタ台を維持している)

この時期、全国的に感染者数が大きく減少しては

いるが、第6波を警戒する意識もあり、あくまで

慎重に様々な行動を行わなければならない。

8である。少ないので全チームの名前と出身地を

書き出しておこう。(恐らくは申し込み順?)

1:Umihi (静岡県)

2:すいすい丸 トレイン (京都府)

3:すいすい丸 工場 (京都府)

4:琵琶湖ドラゴンボートクラブ (滋賀県)

5:Dragon Boat Club G.P.O (滋賀県)

6:東京龍舟 (東京都)

7:関西龍舟 シンバ (兵庫県)

8:相看 Beginners (兵庫県・相生市)

少ないが、いずれも強豪揃いである。

「相看 Beginners」は、今回ドラゴン大会に

初参戦である、詳細は後述するが、相生地区

からの参戦なので、要注目チームだ。

他のチームは、いずれも様々な大会で優勝または

入賞の実績を持つ強豪チームである。

(↓写真は「関西龍舟 シンバ」)

混合の部の第3位までの成績(結果)を挙げておく。

2016年、第4回大会 混合の部

第1位:関西龍舟 シンバ

第2位:暴漕連合(注:混成チーム)

第3位:海猿火組(現:Umihi)

2017年、第5回大会 混合の部

第1位:東京龍舟

第2位:関西龍舟 シンバ

第3位:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

2018年、第6回大会 混合の部

第1位:東京龍舟

第2位:関西龍舟 シンバ

第3位:すいすい丸 トレイン

2019年、第7回大会 混合の部

第1位:漕遊人(注:混成チーム)

第2位:東京龍舟

第3位:すいすい丸 トレイン

2020年、第8回大会 コロナ禍により中止

上記の結果一覧を見ていただければわかるが、

「混成チーム」(注:複数のチームからメンバー

を集め、その年限り、または数年間の限定的な

短期間の活動とする)以外の、3位までの入賞

チームは、全て、本第9回大会に参戦している。

まあつまり、いずれの強豪(過去の入賞)チームも、

この大会での優勝または入賞に賭ける思いは強い

訳である。

あわよくば、ライバルチームのコロナでの欠場を

期待したのかも知れないが、ところがどっこい(笑)

コロナ禍の中でも参戦してくるようなチームは、

このような「絶対に勝ちたい」強豪チームばかり

なので、ライバルチーム不在な状態には成り得ない。

特に「東京龍舟」は、2017年と2018年の連覇が

途絶えてから、優勝がお預けとなった形なので、

今回は3年ぶりの覇権を取り戻したいところだ。

「関西龍舟(シンバ)」は、ほぼ決勝常連であり

優勝および入賞率もとても高いのだが、優勝は

2016年以降遠ざかっている(注:2013年~

2014年が連覇、2015年は欠場)このあたりで

再度優勝しておきたい事であろう。

琵琶湖ドラゴンボートクラブ(琵琶ドラ)および

すいすい丸(トレイン、工場)とUmihiは、この

5年間の間に入賞実績があり、一部はさらに以前の

時代に優勝経験があるものの(例:海猿火組は

2015年に優勝)いずれもここ5年間では優勝の

栄冠に輝いていない。このあたりのチームも勿論、

虎視眈々と再優勝や初優勝を狙ってきている状態だ。

なお、本大会での入賞経験が無い

「Dragon Boat Club G.P.O」(滋賀県)

は、ベテランチームであり、他の滋賀県での各大会

では、多数の入賞経験を持つ(↓写真)

チームである為、そのメンバーも少しづつ変遷を

遂げている。現在では、オリジナルの「G.P.O」の

メンバーに加えて、同じく滋賀県等の中堅チーム群の

「豪腕龍」「師走の会」「湖鼓Ro(こころ)」等の

各チームからのメンバーも適宜参集し、「G.P.O」の

チームを構成している模様だ。

(注:「G.P.O」は、本大会では、「シニアの部」

にも参戦している「ダブルエントリー」である)

さて、レースフローであるが、8チームある為に

予選から決勝を通じて4艘建てレースとなる。

予選x2回戦、準決勝x2回戦。そして準決勝の

上位各2チーム、計4チームにより決勝戦が行われ、

下位の各2チームは順位決定戦(5位~8位)行き

である。

まあ、ここでも前編紹介のオープンの部と同様に、

準決勝で決まる要素が大きく、そこがまず、1つの

見所だ。

続く決勝戦では、混合の部は実力伯仲である事が

多いし、今回も確実に過去の入賞・優勝経験のある

チームがズラリと並ぶだろうから、ここも観戦の上

では最大の楽しみである。

本格的な設備であり、かつ恐らくは特注設備でも

あるから、非常に高価な消波装置などに、ドラゴン

ボートをぶつけて破損しないように、十分に注意を

する必要がある。

特に、翌日からは、ここで競艇が行われる予定でも

あるから、設備を絶対に破損しない事は必須条件だ。

(もし壊すと、弁償に加え、二度とドラゴン大会を

やらせてもらえなくなってしまう・汗)

大会の運営は、滋賀県ドラゴンボート協会(SDBA)

大阪府ドラゴンボート協会(ODBA)、および

日本ドラゴンボート協会(JDBA)の合同である。

極めてスムースな運営を行う事が特徴だ。

例えば、他イベント(スポーツ、音楽、娯楽等)の

関係者が、たまたまドラゴンボート大会を観戦に

来て、そのスームスな運営に驚きを隠せないことも

良くある話である。

本大会の1例だが、予定している大会スケジュール

に対して遅れる事は、まず無い。

そして、風がやや強くなってきている様相を見て、

午前中のレースでは、オンタイム~5分程度、巻き

(早め)でテンポよく大会を進行している。

そしてレース終了後に、海外遠征の日本代表チーム

の練習会が控えている事から、午後の部では、全体の

スケジュールを15分間早める事を会場内にアナウンス

し、予定されていたスケジュールよりも、常に15分間

早めで、無事、本大会の全日程をこなすことができた。

世の様々なイベントでは、予期しないアクシデント等

で、スケジュールが大幅に遅れる事もあるが、ドラゴン

大会においては、過去において私が観戦してきた

200回以上の大会において、そのような大幅な遅れは

まず、発生したという記憶が無い。

仮に、ゲリラ豪雨などで1~2時間の途中中断があった

場合でも、すぐさまレースフローを組み替え、例えば

準決勝戦を省略する等の措置で、最終的な終了時刻の

帳尻を合わせた事もあった。

各チーム艇を揃えて、発艇の指示を出す。

ここで決めたスタートタイミングにあわせ

時計計測が開始され、ゴール地点でのストップ

ウォッチまたは正確な競技用時計との同期を図る。

なかなか慣れが必要な役割だが、ここもスタッフは

ベテラン揃いである。

他に、ボート協会の人では無いが、会場での映像と

音響(PA)機器を操り、各種調整を行うスタッフ

さんも居る。 少し話しをしてみると、近年では

イベントでの映像・音声通信の、いずれも無線化

されている傾向が多いが、近距離であれば、やはり

有線接続の方が圧倒的に信頼度が高いそうだ。

また、スタート地点でのボート(約100m先)に、

スタート部署からの指示をPA(音響装置)で伝達

しなければならないが、風向や風力によっては、

最遠の4レーンにまで音が届かない。逆に風が無い

場合では、あまり大きな音を出す必要が無い。

加えて、遠距離に音声が到達するのは、音の伝播

速度からすると、コンマ何秒か遅くなってしまう。

そのあたりの調整が、意外に難しいようで、

「次回はボートの近くにスピーカーを設置するか?」

等の検討をしていた。

チームの紹介を少ししておこう。

「相看」とは、兵庫県相生市にある、「相生看護

専門学校」の略である。相生は、伝統的なペーロン

競技(=ドラゴンボートよりも大型の艇による

ボート競技)が、日本では長崎と並んで盛んな地域

である。(参考:造船業である「石川島造船所」、

現IHIが、中国から長崎に伝わったボート競技を、

さらにIHI相生を経由して、相生でボート競技が

盛んになった、という歴史がある)

ペーロン競技から展開し、ドラゴンボートも盛んに

なった地域だ。

ドラゴンボートというのも、元々、各国、各地で

様々であったボート競技の「レギュレーション」を

できるだけ一本化し、世界的な標準ボート競技と

して成立した、という次第である。

で、相生のボートチームは、現状、日本一の状況だ。

男子では、ご存知「磯風漕友会」系列のチームがある。

本選手権大会でも(前編紹介の)オープンの部に

2チームがエントリーし、見事1位と3位の栄冠を

得ている。

女子では、主に相生看護専門学校の学生および

卒業生を中心とした、「スーパードルフィン」

チームがある。相生ペーロンや各種ドラゴンボート

選手権で、膨大な数の連覇数を重ねた、文字通りの

「常勝軍団」である。

今回参加の「相看 Beginners」は、今年2021年に

相生看護専門学校に入学したばかりの学生達に

よるチームである。

当初、「スーパードルフィン」の妹分として

「女子の部」のカテゴリーに参戦する予定だったが

今年はコロナ禍で女子の部のカテゴリーが成立せず

急遽、男子メンバーを加えて「混合の部」に参戦

する事となったそうだ。

ドラゴンボートを始めて、まだ半年とはいえ、

練習カリキュラムや練習量が、他地区とはまるで

レベルが違う(殆ど毎日練習している)相生地区の

チームである。当然ながら、そこそこのハイレベルで

ある事が予想でき、他のベテランチームも気が抜けない。

相生のペーロン艇は、大型で舷側が高く、この為に

パドルを入水する角度がドラゴンよりも立っていて、

入水後は力でひっぱる「ストローク漕法」に見える。

この漕法は特にペーロン競技では有効であるのだが、

これをドラゴンに応用した場合には、長距離戦でも

疲労しにくいという利点があり、国内最長のドラゴン

1000m選手権では、かつてIHI相生のチームが3連覇

した事もあった。(参考:相生ペーロンは予選600m、

決勝は900mの、ターン有り長距離戦である)

(注:次回「日本選手権」の観戦記事で説明するが

他に、もう1つの利点があり、それが「日本選手権」

では、とても有効に作用した)

何故「ペーロン漕ぎ」になっているのか?の理由は

聞きそびれた(汗) 新規参戦なので知った顔の人も

おらず、あまり突っ込んだ話が出来るような状況では

無かったからだ。恐らくだが、ドラゴンをやる前から

ペーロン競技には参加していたのか?または直接の

指導者がペーロン寄りだったのかも知れないし、

女子の部から混合の部へのカテゴリー変更に伴い

再編したメンバーにペーロン出身者が多かったのかも

知れないが、そのあたりの事情は良くわからない。

ただ、本大会では、舷側が低くてピッチ漕法が有利な

チャンピオン社製小型軽量艇である。兄貴分の

「磯風(軍団)」も、典型的な「速いピッチ漕法」で、

好タイムを出してきている状況だから、さすがの

「相看 Beginners」も、いきなりの優勝は厳しいで

あろう。まあでも決勝戦あたりに食い込んでくれれば

初参戦としては上々の結果であろう。

「相看 Beginners」の成績(結果)であるが、

予選=第2位、準決勝=第3位(決勝進出ならず)

順位決定戦=第1位(総合第5位)となった。

静岡県最強のチーム「Umihi」である。

元々(2000年代)においては、海上保安庁、消防団員、

看護師等が集まって結成されたチームで、旧来は

それらの職業を表す文字をつづって「海猿火組」と

名乗っていたのだが、時代も進みメンバーも変遷し、

現在ではチーム名も「Umihi」又は「うみひ」と

名乗っている。

「Umihi」は、旧来は「戦闘型」のチームであった

と思われ、各地の大会で上位の成績を残すことを

主眼としていたのだが、2010年代前半位から、

より広い視点での「ボート競技の普及発展振興」

「海上競技の安全性確保の指導」「各地のボート

競技選手達の親睦」等の方向性にチーム自体が

変わってきている。

彼らが中心となって運営をする、静岡県・清水での

「ツナカップ大会」は、いわゆる「おもてなし」

の意識がとても強い大会であり、関東・関西等の

数多くのチームが、この「おもてなし」大会に

参加し、楽しんで、満足そうに帰っていく。

「ツナカップ」は、日本で唯一「地元のチーム数

よりも県外チームの参戦比率が高い大会」であり、

「選手達の参加満足度が日本一の大会」とも呼ばれる。

(今年も11月に開催予定である)

さて、その「Umihi」の主力メンバーである舵手の

S氏が、定年退職を迎えた様子であり、今回は

S氏をねぎらう、ちょっとした表彰が行われていた。

記念品が贈られ、胴上げである。

辞められない模様であり(汗)今後もS氏の元気な

姿は「Umihi」とともに見られる事であろう。

「Umihi」は、今回は、コロナ緊急事態宣言明けの

遠征であり、メンバーが集まり難く、ベストメンバー

という訳ではなさそうだ。

まあでも、「Umihi」に限らず、多くのチームが

同様にベストメンバーを揃えて来れる状況でも無い。

---

さて、ここからは「混合の部」のレースの模様を

主に伝えていく。

1位は「すいすい丸 トレイン」と、「東京龍舟」

である。いずれも直近の本大会で入賞または優勝の

実績を持つ強豪チームであるから、順当な結果とは

言えるのだが、前編記事でも説明した通り、本大会

での予選では、順位又はタイム等については重要な

意味は無い。ポイントは準決勝に絞られる訳だ。

その為、戦略眼に優れるチーム等では、予選を

「育成」の目的に使い、新人メンバー等を乗せて

レース経験を積ませているような様相も見られた。

まあ、これもまた順当な措置であろう。

他にも、この予選1回分のマージン(余裕)を

戦略的にどう使うかは色々な方法論が考えられる。

したがって、他チームにおいては、他者の予選の

タイム等を参考にしてレース戦略を組み立てては

ならない、下世話に言えば「まだ本気では無い」

からだ。

問題は準決勝だ、ここはちょっと細かく説明する。

まず1回戦、「すいすい丸トレイン」、

「相看 Beginners」、「関西龍舟シンバ」「Umihi」

の組み合わせである。

この「組」は、しんどい。実力に大差が無いから

であり、このまま「決勝戦」と言っても差し支え

無いくらいである。何処のチームが2位までに

入って決勝戦に進めるか?その予想もつかない。

メンバーの練習量、実力値に加えて、「運」や、

あるいは、僅かな「勝利への執念の差」、

そのあたりが勝敗を左右する事となると思う。

1秒台の差におさまり、1艇身の差(約9m、

時間にして2秒台)は、ついていない。

結果は1位、2位として「すいすい丸 トレイン」

と「関西龍舟 シンバ」が決勝進出となった。

タイムに関しては1分13秒~1分14秒台である。

混合の部の決勝(優勝)タイムは200m戦で1分を

ちょっと切るあたりだ。上記タイムは250m戦

であり、200mに単純換算すると58秒台となる。

ただ、本大会では、使用艇も2種類あり、

アゲインスト(向かい風)も、レース毎に強弱が

ある状況なので、タイムの絶対値にはあまり意味

がある訳では無い。

続く、準決勝第二レース、こちらは「東京龍舟」

「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」「すいすい丸

工場」「GPO」の組み合わせである。

ここは、やはり、直近5年間で2度の優勝の実績の

ある「東京龍舟」が本命となるだろう。

予想通り、1艇身以上の差をつけて「東京龍舟」

が1位抜け、2位には「琵琶湖ドラゴンボート

クラブ」が入った。

ちなみに「東京龍舟」のタイムは1分08秒台であった。

(注:レース条件等の差を加味しても、やはりこの

タイムは速い、と解釈するべきだろうか?

すなわち「東京龍舟」を優勝候補筆頭として意識

して決勝戦を撮影するか? はたまたそうではなく

接戦・激戦と予想するか? 私はこの時点では迷って

いて、結局、接戦を予想したが、後で決勝戦を撮る

際に、この判断が、ちょっとした問題点となる)

これで決勝進出の4チームが出揃った。

(公平を期す為の)抽選後のレーン順は以下の通り、

1レーン:すいすい丸 トレイン

2レーン:東京龍舟

3レーン:関西龍舟 シンバ

4レーン:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

余談だが、ドラゴンボートのチームで「XXドラ」

という略称(愛称)で呼ばれるチームは、現在に

おいては、基本的には全国で3チームしか無い。

それは、「東ドラ」「関ドラ」「琵琶ドラ」であり、

今回の決勝に進出した3チーム、そのものである。

私は、「すいすい丸」のメンバー等に向かって

匠「決勝は、すいすい丸とドラドラドラですね」

と、まるで麻雀の点数計算のような話をして廻った。

(注:最近は麻雀をする人も減ったからか?

このジョークは、たいしてウケなかった・汗)

さらにちなみに、「すいすい丸」のサブチームネーム

の「トレイン」と「工場」は、それそのものの意味

(鉄道、工場)ではなく、音楽を由来としている。

具体的には、「ケツメイシ」が2007年に発売した

「ケツノポリス5」のアルバムに収録されている

「トレイン」および「ケツメイシ工場」の楽曲名だ。

(下写真は、「すいすい丸 トレイン」)

映画「ライオンキング」の登場キャラクターを

由来としていて、これまで「シンバ」「ムファサ」

「バーバリアンズ」「プンヴァ」の使用例がある。

(このライオンキング系統ではない場合、他には、

「白鹿」「白鷹」の名称が2017~2018年頃にあった。

また、女子チームとしては、関西龍舟「華組」

(はなぐみ)の使用例あり)

さて、余談はともかく、いよいよ「混合の部」の

決勝戦である。

東ドラが勝てば3年ぶり、関ドラが勝てば5年ぶり

琵琶ドラ、または、すいすい丸が勝てば、この

「スモール選手権」では各々初優勝となる。

ちょっとこれは予想外であった・・ 前述のように、

この決勝戦は「接戦」を予想していた為、撮影地点

(ポジション)の設定が悪く、結果として「東京龍舟」

を上手く絡めた構図が得られにくい(汗)

上写真では、2レーンの「東京龍舟」が、すっぽりと

抜けて(先行して)しまっている。

準決勝の状況を重視し「東京龍舟ダントツ逃げ切り」

を想定して、撮影地点を決めるべきだったが、もう

手遅れである。今からは、どうあがいても、接戦の

模様を撮ることはできない(汗)

まあ、約2年間も選手権クラスの本格的なレースを

撮影していなかったので、レース展開の精密予想の

勘(や情報収集力)も鈍ってしまったのかもしれない。

あるいは、元々、ドラゴン競技の撮影は、そう簡単な

物では無い次第だ。各チームの実力値を予選等から

精密に分析し、さらに様々なチーム情報も収集し、

その結果としてレース展開を時間毎に精緻に予想して、

やっとそれで、撮影地点や、予定される構図が決まる。

撮りたい写真はレースをする前から決まっている訳で、

目の前の状景が、自分が撮りたい構図になった瞬間を、

真の意味での「シャッターチャンス」と呼ぶ次第だ。

何も事前予想しておらず、結果、撮りたい写真も何も

決まっていなければ、目の前に、偶然に良いシーンが

現れる筈もなく、そんな受動的な(一般の人達が思う)

「シャッターチャンス」などは、一生かかっても、

巡っては来ない。仮に、そういうチャンスがあったと

しても、その瞬間に撮影する等は絶対に間に合わない。

つまり、シャッターチャンスとは、あくまで撮影者が

自ら作り出す状態な訳で、待っていて来る物では無い。

だが、こういう基本的な部分が、やはり2年も競技を

撮影していないと鈍ってしまう、ちょっと猛反省だ。

終盤となり、手前1レーンの「すいすい丸 トレイン」

が追い上げてくる(ように、視覚的に錯覚する)

のだが、ちょっとレース的にも、追いつかず、

写真(構図)的にも追いつかない(両者を画角内

に同時に収める事が不可能な)模様である。

最終局面では、結局「東京龍舟」が1艇身以上の

差を付け、単独での逃げ切りゴールだ。

(↓写真はレース中盤で押さえておいた予備写真)

<混合の部結果>

1位:1分06秒:東京龍舟

2位:1分10秒:すいすい丸 トレイン

3位:1分11秒:関西龍舟 シンバ

4位:1分13秒:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

下写真は、優勝した「東京龍舟」のメンバー。

である、レースでの勇姿は上手く撮れなかったので

こちらで勘弁だ(笑)

また、決勝戦に先んじて行われた、混合の部の

順位決定戦の結果を記載しておく。

<(選手権)混合の部順位決定戦結果>

5位:相看 Beginners!!

6位:すいすい丸 工場

7位:Umihi

8位:Dragon Boat Club G.P.O

他の各カテゴリー等での最終結果も再掲しておく。

「第9回スモールドラゴンボート日本選手権大会」

<(選手権)シニアの部結果>

1位:東京龍舟マスターズ

2位:Rスポーツマンクラブ

3位:Dragon Boat Club G.P.O シニア

<(選手権)オープンの部結果>

1位:磯風韋駄天

2位:bp

3位:磯風Masters

4位:bp next

<(選手権)オープンの部順位決定戦結果>

5位:池の里 Lakers!

6位:小寺製作所

7位:小寺製作所 大沼班

さて、本記事は、これで終了であるが・・

幸いにして2021年の10月~11月では、コロナ感染

の拡大が収まってきていて、これまで延期となって

いた各大会のうち、いくつかが、この時期に開催

される事となっていて、まだ、いくつかのドラゴン

ボート系の観戦記事が、今年は残っている次第だ。

---

では今回の記事はこのあたりまでで、

次回ドラゴンボート系記事(日本選手権)に続く。