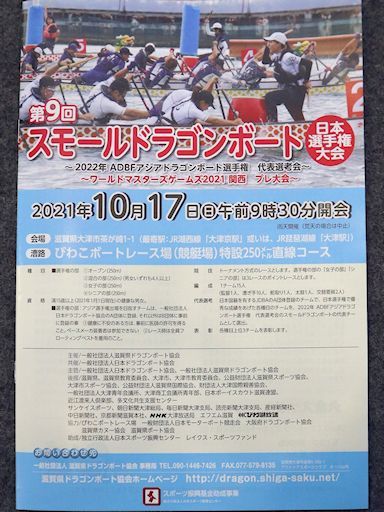

2021年10月17日(日)に、滋賀県大津市にある

「びわこボートレース場」にて行われた

「第9回スモールドラゴンボート日本選手権大会」

(以下、「スモール選手権」)の模様より。

![_c0032138_21171189.jpg]()

カテゴリーの「シニア」(40歳以上)の部と、

「オープン」(性別不問)の部の模様を主に紹介する。

さて、昨年(2020年)の本大会は、コロナ禍で中止と

なったので、2019年9月の第7回以来、約2年ぶりの

開催となる。

なお、大会が中止となった場合でも、大会回数の

カウントは進む、つまり「第8回大会:中止」という

記録上での扱いだ。

本大会の前身は、2004年頃から開始された

「びわこスプリント(ドラゴンボート)選手権」

大会である。

その時代のドラゴンボートは、20人漕ぎであったが、

大人数の選手を集めるのが難しい世情となった為、

2010年代前半頃からは10人漕ぎのレギュレーション

が日本および世界的にも増えてきている。

(注:ただし20人漕ぎが廃止された訳ではなく、

現代においては、20人/10人漕ぎの並行運用という

感じである)

また、前身大会での「スプリント」の意味であるが、

旧来から、本会場でずっと行われていた大会である為

コース長を直線200~250mしか取る事ができない。

その当時(2000年代)の他のドラゴンボート系レースは

400~600mの、今にして思えば「中距離」のレースで

あるケースが多かった為、200m戦等を「短距離」

すなわち「スプリント」と呼んだ次第であった。

(現代では200m戦は普通であり、地方大会等では

150~180m程度の、スーパースプリント戦もある)

本「スモール選手権」は、2013年から始まり、

従来のスプリント大会(20人漕ぎ)から、10人漕ぎに

リニューアルされる事となった。この時点でも他の

地方大会等では、独自の小型艇使用で、10人前後の

漕手数の大会も色々あったのだが「ミニドラゴン」や

「ドラゴンカヌー」等、その呼び方も様々であった。

本大会をもってして「スモール(ドラゴンボート)」

という呼び名が一般的に広まったと言えると思う。

スモール大会となった事で、大規模(多人数)遠征が

難しい遠隔地や海外からも、強豪チームが参戦できる

ようになり、また10人漕ぎ専用の小型軽量艇の導入

により、そのレース速度も、大パワーの20人漕ぎと

同等となり、非常に競技性が高くなった。

すなわち、本スモール選手権は、各地のドラゴンボート

大会において、最も競技性が高く、強豪チームも

集まり易く、結果、大激戦となりやすい大会であり、

参戦のみならず観戦においても、とても興味深い大会

となっている。

![_c0032138_21171124.jpg]()

あったと思うが、今年はコロナ禍であるから、

参戦チーム数は、18チームと少なく、例年の1/3

以下である。

でも、凄いことに、参戦するチームのほぼ全てが、

本大会や各地の大会での、優勝・入賞経験を持つ

強豪、あるいは超強豪(常勝)チームである。

まあ、コロナ禍でも参戦するという事は、それなり

に本気度が高いチーム群が集まっている訳だ。

本大会の弱点だが、これはあくまで偶然なのだが・・

「非常に雨に見舞われやすい大会」である事だ。

2004年開始のスプリント大会からの時代を通じ、

この会場で、恐らくは17回程の大会が実施されている。

(注:通常、各ドラゴン大会は1年に1度の開催だ)

私は、その全てを観戦撮影しているのだが、内、

少なくとも10回以上は、雨天となった大会である。

雨天となる確率は60%以上もある(あった)と言え、

その全大会での開催時期は、6月、9月、10月と

まちまちであったのだが、いつ開催しても、

まるで追っかけてくるように、当日は雨模様だ。

10年ほど前には「雨男(雨女)が居るのでは?」と

まことしやかに囁かれた状態であったのだが、

他の大会には参加せず、本大会にのみ参戦している

選手や関係者は皆無であったので、そういう噂も

自然になくなってしまっている。

会場や開催時期にも依存しないという状態であれば

もう完全に「偶然」でしか無いのだが、それにしても

「降水確率」が高い大会である。

本大会開催当日も朝から雨だ(汗)、

ただ、今回は珍しく、会場に到着した頃(8時台)

には、もう雨はやんで、曇天となっていた。

結局、本大会を通じて、主に曇天で、稀に陽がさし、

反面、ごく少量パラリと雨が降る程度で済んだ。

大会後の夕方には、虹も出ていた模様だ。

なお、本日の最高気温は17~18℃くらいであり、

昨日(キッズ大会)と比べて10℃近くも下がって

いるので、長袖やウィンドブレーカーの上着を

着こんでの撮影である。

さて、この大会の写真を撮る上では、雨天には

メリットとデメリットの両者が存在する。

デメリットは、勿論、撮り難い点だ。

合羽を羽織っての手持ち撮影、機材は比較的天候耐性

の高いものを持ち込んではいるが、故障リスクはある。

故障しないまでも、レンズ等への水滴の付着もある。

望遠(遠距離)撮影では、途中の雨粒のカーテンにより、

画像のコントラストが大幅に低下し鮮明な写真は撮れない。

選手達の集合写真やスナップ写真も、屋外雨天では

そもそもやりにくいし、室内では暗く撮り難い。

なお、本会場では、全天候型の屋内観覧席の施設が存在

するが、その位置からは遠すぎるし、ガラス越しとなる

から写真撮影には適さない。

(↓写真は、一昨年の雨天時のレースの写真)

![_c0032138_21171155.jpg]()

酷い逆光状態となる本会場でにおいては、フラット光

である雨天は、レースの模様についてはむしろ撮り易い。

その点においては、理想的には「曇天」なのだが、

まあ、そう都合よく天気は変わってはくれない。

・・で、本日の天候は幸いにして曇天が主体だ。

一応、曇天での発色の悪さを意識し、メインカメラ

(NIKON D500+TAMRON 100-400mm/F4.5-6.3)

のカメラ設定では「彩度」を、高目に強調している。

これは、一眼レフ上級機では比較的地味な色味設定と

なっている事も理由である。(=後編集を前提とする

為。彩度を高めて撮って「色飽和」してしまったら、

そこから彩度を下げる後編集は困難となる。対して、

ビギナー向け撮影機材は、後編集を前提としない為、

派手に彩度を高めた基本設定となっている事が普通だ)

しかし、結果として、かなり彩度が高く、こってりした

色味の写真が多くなってしまった(汗) ・・まあでも

近代の一般層向けカメラの色味設定は、だいたいこんな

感じなので(→ビギナー層は、そういう設定を好む為)

さほど大きな違和感は無いであろう。

![_c0032138_21171160.jpg]()

*直線250m、10人漕ぎ(+鼓手、舵手)

*競技カテゴリーは3つ。

シニア(40歳以上)、混合(男女漕手それぞれ

4人以上である事)、オープン(性別無関係)

なお、いずれも鼓手・舵手の年齢や性別は問わない。

*レースフローはカテゴリー毎で異なる。

3回戦制(シニア)、又はオープンと混合では

予選→準決勝→順位決定戦or決勝戦

となっている。

*チャンピオン社製、10人漕ぎ競技艇(公式艇)

を使用。

(注:ただし、初期に輸入した数艇と、後で

追加輸入あるいは国内製造されたものとは、

僅かに仕様が異なる。

後期型では幅が狭くなり、さらに速度が出るが

その分、安定性は低い。

本大会ではレース毎に両者を交代等で用いる、

両者は、艇の番号プレートの色(赤、黄)で

識別する事ができる。(赤が後期型か?)

この為、レースによっては2秒前後のタイム差が

発生する。選手達の間では、両者を区別して

「通常艇」「高速艇」等と呼ばれている)

(ちなみに、本来、2021年に行われる予定であった

「ワールドマスターズゲームス関西」は、コロナの

影響で順次延期されている。順調に海外からの入国の

制限が解除されていけば、来年2022年に開催予定だ。

その大会では、本会場(びわこボートレース場)で

「ドラゴンボートの部」が開催される予定であり、

その為に、滋賀県ドラゴンボート協会においては、

公式艇である「チャンピオン艇」を20人漕ぎ、10人

漕ぎ両者の数を準備して備えている。その状況から

旧来では本大会は、旧型の重量艇をビギナー向け

のカテゴリーで使っていたが、今回の大会からは

全て公式艇(軽量のチャンピオン社製等の艇)と

なっている次第だ)

なお、勿論、コロナ感染拡大防止対策は万全である、

(詳細は、前記事「ドラゴンキッズ大会編」参照)

![_c0032138_21171700.jpg]()

全員、マスク又はフェイスシールドの着用が必須。

レース中(水上)においては、万が一の水没時の

呼吸確保の為の安全性から、チームまたは個人の

選択判断により、マスクを外す事が許されている。

さて、レース(や開会式)が始まる前には、個々に

参集したチーム達は、それぞれウォーミングアップを

行っている。

この(通称「アップ」)措置(練習メニュー)は、

各チームでまちまちであり、見ていると興味深い。

例えば、以下は、一般的な「漕ぎ」の事前練習。

(チームは、混合の部の「すいすい丸」である)

これに加えて「軽いランニング」が、どのチーム

でもやる措置だ。

![_c0032138_21171773.jpg]()

で完全にバラバラのスタイルだ。

特に強豪チームの場合は、チーム独自のルーチーンが

ある模様だ。

![_c0032138_21171764.jpg]()

シニアのカテゴリーへの参戦である。

ベテラン選手達であるからか、比較的オーソドックス

なストレッチメニューを淡々とこなしている。

それにしても、ソーシャルディスタンスが大きい(笑)

まあ、本会場は広いし、本日は参加チームも少ない

ので、このように広々と使って貰えれば良いであろう。

(参考:本会場の収容人数は12000人。滋賀県の

現状のコロナ対策では、イベント時、会場収容人数

の半分以下であればOKである。つまり6000人までが

可であるが、今日の参加人数は、選手と関係者等を

合わせても400人にも満たないであろう。すなわち

スカスカの状態である。

ちなみに、世情から、あまり告知をしていないので、

一般観戦者はゼロに近い(注:禁止はしていない)、

また、若干の報道関係者が来場している)

![_c0032138_21171721.jpg]()

かなりアクロバティックな体勢も多く、通常の

ストレッチ運動を、より発展した形なのであろう。

![_c0032138_21173019.jpg]()

エアロビやダンスの要素を多く盛り込んでいて

現代的ではあるが、基礎体力が無いと、この準備

運動だけでヘトヘトに疲労してしまいそうだ(汗)

![_c0032138_21173080.jpg]()

女性が多いチームの場合は、優雅な体勢で、主に

柔軟性が主体のストレッチが多い模様だ。

このように、各チームの(ウォーミング)アップは

まちまちである。 これまで、ドラゴンを観戦して

いても、あまりアップの内容に気を配る事は、私も

無かったのだが、近年のコロナ禍において、各チーム

ともに「練習不足(人が集まらない、集まっては

ならない、時間が取れない、等)」が懸念されていて、

そうした状況において、選手達の間においても、

「あの(ライバル)チームは、どんな練習をして

きたのだろうか?」という疑問・質問点が、選手間

においても、非常に増えてきている。

勿論、アップ措置だけでは、練習メニューを推測する

事は不可能ではあるが、「体の出来(作り)具合」は

ある程度推測できるのではなかろうか?

ちなみに、ベテランの常連チームなどでは、アップも

殆どやらず、いきなりのレース本番、というケースも

見受けられるが、そんな場合には、やはり、それなりの

体の動きであり、パドル(漕ぎ)も揃っていない場合も

あるように見受けられる(汗)

![_c0032138_21173088.jpg]()

まずはシニアの部。

こちらは、3チームのみの参加である。「東京龍舟」

「Rスポーツマン」「GPO」と、いずれも超ベテラン

のチームであり、多くのメンバーは、およそ20年以上

もの選手暦(参戦実績)を誇る。

参戦の少ないリーグ戦では、予選→決勝等のレース

フローが組めない為、3回戦ポイント制である。

すなわち、3度漕ぎ、各レースの順位を加算して最終

順位を決める。

一時期(10年ほど前)のシニア戦では、レース毎に

順位が異なるという実力伯仲の状況もあったのだが、

近年においては、様相も変わり、ほぼ「東京龍舟

(マスターズ)」(↓)が常勝軍団となっている。

![_c0032138_21173079.jpg]()

決定した。

1位:東京龍舟マスターズ

2位:Rスポーツマンクラブ

3位:Dragon Boat Club G.P.O シニア

本大会は「2022 ADBFアジアドラゴンボート選手権」

の代表選考も兼ねている為、「東京龍舟マスターズ」

が当該国際(海外)大会でのシニアの部の日本代表

チームとして選出されている。

(注:ドラゴンボートはマイナーな競技ではあるが

このように、海外の大会に参戦する事は比較的容易

であり、選手達の多くは海外大会の参加経験がある。

野球やサッカーのようなメジャースポーツの場合は

海外で活躍する事は容易では無いが、ドラゴンボート

の場合では、その夢を叶えることは十分に可能だ)

ちなみに、「東京龍舟」のメンバーは、その名の

通り東京在住の人たちが殆どだ。本大会への参加は

新幹線を使って来て、翌日は仕事の人も多く、帰路の

新幹線の指定席を19時頃で予約する事が殆どだった。

だが、本大会は、何故か荒天となるケースも多く、

台風が接近している中で大会が行われ、帰路で

新幹線の京都駅(本会場の最寄駅からはJRで2駅)

までのJR線が強風で止まりそうになって、やきもき

した事もあった。また、万が一、予選などで敗退を

してしまうと、夕刻の指定新幹線までの多大な時間を

もてあます可能性もあり、ここも注意事項であった。

匠「今回は、新幹線はすいていたでしょう?」

東「はい、コロナなのでガラガラです。

来る時も自由席に乗って座ってきました」

匠「では、帰路の心配もありませんね、思う存分

戦ってください!」

![_c0032138_21173971.jpg]()

いわく、

R「今日は普通にオープンの部に参加しようと思ったが

集まったメンバーを見ると、もう全員がシニアの

年齢だったので、シニアの部に出場する事にしたよ」

まあ、それでも新人選手(体験会からの入団)も居る

みたいなので、長く続けていただきたいものだ。

ちなみに、今年は中止となっているが、毎年行われて

いる「グランドシニア大会」(年齢に応じたハンデ戦)

では「R」は、ダントツで連覇を続ける強豪チームと

なっている。つまり、年齢に比較した実力値は高い

チームである。

それから、「G.P.O」は、今回は、シニアカテゴリーと

(男女)混合の部への、ダブルエントリーとなっている。

![_c0032138_21173919.jpg]()

このカテゴリーは男女の性別無関係であるが、実質的

には、ほぼ男性の漕手が中心となる。

なお、太鼓手や舵手は、女性となるケースも多い。

一般的な200m戦では、ベストタイムは50秒くらい、

しかし、本大会は250m戦である為、これを1.25倍

した値は、1分02秒程度となる。

このあたりが本日の優勝ラインとなるだろう。

オープンの部の参戦チームは、これも7チームと

少ない(まあ、コロナ禍なので、やむをえない)

しかし、「磯風x2」「bpx2」「小寺x2」

のダブルエントリー(=兄弟チームで同時出場し、

戦略的に上位を狙う作戦)

そして「池の里x1」と、いずれも様々な大会で

優勝・入賞経験多数の強豪チーム揃いだ。

(上の集合写真は「小寺製作所x2」チーム)

特に「磯風」と「bp」は、それぞれ常勝軍団

としての超強豪チームだ。

「磯風」対「bp」の、選手権クラスの大会での

直接対決においては、過去、「磯風」の方に分がある

状態が殆どであったが、稀に「bp」が「磯風」を

倒すケースもあるので、観戦側としては、最も注目

すべきレースとなる。

レースフローについては、予選→準決勝→決勝戦

の、これも3本漕ぎである。今回は参加チーム数が

少ないので、どのチームも3回(レース)は漕げる

ように、レースフローについては配慮してあるとの事。

(注:決勝に進めなかったチームは、順位決定戦へ)

![_c0032138_21173942.jpg]()

ある種の見方をするならば、「対戦相手を替えて

レースをしているだけ」の状態となる。

しかし、準決勝→決勝、は、とてもシビアであり、

最大4艘建ての各レースにおいて、準決勝の上位の

2チームのみが決勝へ進出できる。

そこに入れなければ、順位決定戦(5~7(8)位)

行きである。

また、ダブルエントリー(兄弟参戦)チームが

多い為、味方チーム同士が準決勝で潰しあう

(強いチームに阻まれて、どちらかが落ちる)

事は、戦略的には絶対に禁物であろう。

したがって、予選に関しては、場合により、順位

調整が有り得るかも知れない。

(=レースフローを熟読し、兄弟チームが同一の

準決勝戦で当たらないように、順位に配慮する)

又、場合により新人メンバー等を乗せ、レース経験を

積ませる育成措置を取っているかも知れない状態だ。

その為、予選のタイムは、あまり参考にならない、

さらには、本大会で用いる10人艇には、2タイプが

存在している。

旧型(初期に中国から輸入した)の4艇は、やや

幅広で安定性が高い。 新型(後期型)では、

やや幅が狭く、安定性が悪いがスピードが出る。

これらをレース毎に交互に用いる(勿論だが、

同一のレースで使う艇は、全て同タイプだ)為に

両タイプで、恐らくは最大2秒程度のタイム差が出る。

加えて、本日は風がやや強く、最大で8~10m/s程度

の向かい風となるレースも存在している為に、

予選や各レースでのタイムは、ますます参考には

ならない。

つまり、戦略的には「準決勝の1本勝負」である。

準決勝で最大のパフォーマンスを発揮して、なんと

しても2位に食い込み、決勝戦に進出しないとならない。

恐らくは、常勝軍団の「磯風x2」「bpx2」が

決勝進出チームになるとは思うが、準決勝の組み合わせ

次第では、兄弟チームが潰しあう可能性もある為、

それら超強豪に続いて決勝進出を狙う「池の里」や

「小寺」(注:いずれも滋賀県の強豪チーム)は、

ますます準決勝に力を入れないとならない。

(↓写真は、準決勝2回戦、磯風vs磯風の模様)

![_c0032138_21174048.jpg]()

サブ(育成)チームである「bp next」を上回る

タイムを出していた。 条件が揃えば準決勝で、

同様に「bp next」を倒して、念願の決勝進出に

なるかも知れない。

(注:「池の里」や「小寺」。後、今回不参加だが

「龍人(どらんちゅ)」は、「琵琶湖の三国志」と

呼ばれ、地元滋賀県の様々な大会では、いつも

優勝を争う強豪チーム群である。しかし、全国区と

なる「選手権」クラスの大会では、各地から、さらに

実力の高い超強豪チームが多数参戦するため、例年、

下位決勝戦や順位決定戦に、滋賀県の強豪チームが

並び「琵琶湖ローカル戦」と自嘲する事も多い次第だ。

その状況を打開し、なんとか数少ないチャンスを

狙って、まずは決勝進出が、滋賀県チームの目標だ)

だが、せっかくのチャンスも、準決勝戦では、

「池の里」は「bp next」に約2秒およばず、決勝

進出の夢は途絶えた。まあ、前述のように、予選は

「チームのレース戦略」「艇の種類」「風の状況」

があるので、単純に予選のタイムを比較しただけでは

優劣の予想はつかない状態ではあった次第だ。

匠「池の里さんにとって、今回は準決勝が全てでした。

特定のレースで最高のパフォーマンスを発揮できる

ような方法も必要かも知れませんね。

後、チャンピオン艇に慣れていないように思います、

漕ぎが軽量艇に合っていないですね、もっと手数を

繰り出した(ピッチ漕法)が良さそうですよ。

では、負けた(とは言え、総合5位)レースも

”徳川家康”のように、撮っておきましょうか?」

![_c0032138_21174949.jpg]()

でも、チャンピオン艇に慣れていないのは事実です、

また精進しておきますね」

匠「オーパル(練習拠点)と交渉して、協会では普段は

使用していないチャンピオン艇数艇を練習用に回航して

貰ったらいかがでしょうか?琵琶湖のチームのレベル

アップの為には必要な措置だと思いますよ」

というやりとりがあった。

さて、いよいよオープンの部の決勝戦だ。

進出チームとレーン番号は以下の通り。

1レーン:bp (注:主力チーム)

2レーン:磯風韋駄天 (注:主力チーム)

3レーン:bp next (注:若手育成メンバー)

4レーン:磯風Maters (注:ベテランのメンバー)

レースの予想だが、1レーンと2レーンは、最後まで

接戦となるだろう。3レーンと4レーンは、撮影地点

からは距離があり、かつ、主力チーム群とは約1艇身

(=約9m)位の差がついてしまうかも知れない。

撮影地点をゴール前50mに設定、ここで頭1つ

抜け出したチームが優勝だ。

さあ、決勝レースがスタートした。

![_c0032138_21174988.jpg]()

150m~200mも先では、撮影地点からは斜めの

アングルがついているので、ライバルチーム間の

距離差も不明なのだ。

レース終盤に近づき、撮影地点から並行に撮れる

瞬間に、その順位(距離差)が正確に見て取れる。

![_c0032138_21174976.jpg]()

「磯風韋駄天」がやや有利か・・ しかし僅差だ、

「bp」の方が、少しスピードに乗っているように

思えるが、撮影アングル上での錯覚(=つまり、

距離の近い手前のレーンの方が、移動角速度が大きい

為、速く感じてしまう)もあるかも知れず、

最終結果は、競艇場備えつけの大型ビジョン(TV)で

見るか、または大会本部からの正式な発表待ちとなる。

両者、ほぼ同時にゴールしたように感じたが、

やはり「磯風(韋駄天)」が、やや早かっただろう。

数分後、大会本部からの結果の放送があった。

「1位、1分02秒57、磯風韋駄天

2位、1分02秒94、bp・・・」

思ったよりもタイム差は小さく、ごく僅かであった。

250mを約63秒であるから、秒速は約3.96m/s

となる、これはドラゴンボートとしては、ほぼ最高速

であろう、4m/sを超えるレース(チーム)は、殆ど

見た事がない。そして、この磯風のタイムは、200m

戦に単純換算すると、丁度50秒くらいとなる。

200m戦で50秒を切るケースは非常に稀であるから、

ほぼこれでレコードタイムだ。

向かい風条件としては、とても立派なタイムだ。

両チームの差だが、速度を約4m/sとして計算すると、

両チームの0.37秒の差は、約1.4mの距離差となる。

まあ見た目(肉眼)でも、差がわかる程度だ。

この差が、0.01秒とかになるレースも、様々な大会

において過去何度かあった。その際の距離の差は、

僅かに4cm程度である。これはもう肉眼では判別が

出来ず、高速フレームビデオカメラ(毎秒100枚等)

の専門的な機器を使わないと勝敗の判定はできない。

(そういう機器を使っても、必ず、ゴール地点の

真横から、ある程度拡大して撮らないとならない)

ちなみに、今日使っているNIKON D500のカメラは

毎秒10コマの高速連写が可能で、一眼レフでは最強

クラスのスポーツ用のカメラなのだが、このD500を

使っても、ドラゴン艇は1枚撮るたびに約40cmも

進んでしまう計算だし、近年では選手達の漕ぐ回転数

(ピッチ)は120(毎分120回)にも及ぶ事もある為、

秒10コマのカメラでも、5コマでワンストロークだ。

タイミング良く、パドルが頂点、入水、離水している

瞬間を捉えるのは、この高速連写機でもギリギリだ。

なお、ミラーレス機であれば、秒12コマおよび15コマ

も出る高速連写機も持っているので(注:動体撮影

であるから、「機械式シャッター」のスペックでしか

性能判断できない。電子式シャッターでは秒60コマも

出るカメラも持っているが、それでは動く被写体が

歪んで写ってしまうし、そうした超高速連写は2秒程で

連写が途絶えてしまうので、そのモードは使用できない。

本ドラゴン競技の撮影用には、7秒以上のAF追従の

高速(秒8コマ以上)大量連写が必須となる)

今後、それらを旧来からの一眼レフに替わって持ち出す

事もあるかも知れない。つまり、競技のレベルアップ

に合わせて、撮影機材も、より強力な性能なものが

必須となりつつある状況であるが、現状ではカメラの

連写・AF性能等が追いつかないような感じである。

![_c0032138_21175025.jpg]()

のメンバー。お疲れ様でした。

観戦側としても良いレースを堪能できた次第である。

なお、記事での紹介の順番を替えているのだが、

このオープンの部の決勝戦は、本大会の最終レース

であった。残る「(男女)混合の部」のカテゴリーの

チームやレースの模様は、続く記事で紹介していこう。

---

では今回の記事はこのあたりまでで、

次回記事は「スモール選手権(後編)」になる予定だ。

「びわこボートレース場」にて行われた

「第9回スモールドラゴンボート日本選手権大会」

(以下、「スモール選手権」)の模様より。

カテゴリーの「シニア」(40歳以上)の部と、

「オープン」(性別不問)の部の模様を主に紹介する。

さて、昨年(2020年)の本大会は、コロナ禍で中止と

なったので、2019年9月の第7回以来、約2年ぶりの

開催となる。

なお、大会が中止となった場合でも、大会回数の

カウントは進む、つまり「第8回大会:中止」という

記録上での扱いだ。

本大会の前身は、2004年頃から開始された

「びわこスプリント(ドラゴンボート)選手権」

大会である。

その時代のドラゴンボートは、20人漕ぎであったが、

大人数の選手を集めるのが難しい世情となった為、

2010年代前半頃からは10人漕ぎのレギュレーション

が日本および世界的にも増えてきている。

(注:ただし20人漕ぎが廃止された訳ではなく、

現代においては、20人/10人漕ぎの並行運用という

感じである)

また、前身大会での「スプリント」の意味であるが、

旧来から、本会場でずっと行われていた大会である為

コース長を直線200~250mしか取る事ができない。

その当時(2000年代)の他のドラゴンボート系レースは

400~600mの、今にして思えば「中距離」のレースで

あるケースが多かった為、200m戦等を「短距離」

すなわち「スプリント」と呼んだ次第であった。

(現代では200m戦は普通であり、地方大会等では

150~180m程度の、スーパースプリント戦もある)

本「スモール選手権」は、2013年から始まり、

従来のスプリント大会(20人漕ぎ)から、10人漕ぎに

リニューアルされる事となった。この時点でも他の

地方大会等では、独自の小型艇使用で、10人前後の

漕手数の大会も色々あったのだが「ミニドラゴン」や

「ドラゴンカヌー」等、その呼び方も様々であった。

本大会をもってして「スモール(ドラゴンボート)」

という呼び名が一般的に広まったと言えると思う。

スモール大会となった事で、大規模(多人数)遠征が

難しい遠隔地や海外からも、強豪チームが参戦できる

ようになり、また10人漕ぎ専用の小型軽量艇の導入

により、そのレース速度も、大パワーの20人漕ぎと

同等となり、非常に競技性が高くなった。

すなわち、本スモール選手権は、各地のドラゴンボート

大会において、最も競技性が高く、強豪チームも

集まり易く、結果、大激戦となりやすい大会であり、

参戦のみならず観戦においても、とても興味深い大会

となっている。

あったと思うが、今年はコロナ禍であるから、

参戦チーム数は、18チームと少なく、例年の1/3

以下である。

でも、凄いことに、参戦するチームのほぼ全てが、

本大会や各地の大会での、優勝・入賞経験を持つ

強豪、あるいは超強豪(常勝)チームである。

まあ、コロナ禍でも参戦するという事は、それなり

に本気度が高いチーム群が集まっている訳だ。

本大会の弱点だが、これはあくまで偶然なのだが・・

「非常に雨に見舞われやすい大会」である事だ。

2004年開始のスプリント大会からの時代を通じ、

この会場で、恐らくは17回程の大会が実施されている。

(注:通常、各ドラゴン大会は1年に1度の開催だ)

私は、その全てを観戦撮影しているのだが、内、

少なくとも10回以上は、雨天となった大会である。

雨天となる確率は60%以上もある(あった)と言え、

その全大会での開催時期は、6月、9月、10月と

まちまちであったのだが、いつ開催しても、

まるで追っかけてくるように、当日は雨模様だ。

10年ほど前には「雨男(雨女)が居るのでは?」と

まことしやかに囁かれた状態であったのだが、

他の大会には参加せず、本大会にのみ参戦している

選手や関係者は皆無であったので、そういう噂も

自然になくなってしまっている。

会場や開催時期にも依存しないという状態であれば

もう完全に「偶然」でしか無いのだが、それにしても

「降水確率」が高い大会である。

本大会開催当日も朝から雨だ(汗)、

ただ、今回は珍しく、会場に到着した頃(8時台)

には、もう雨はやんで、曇天となっていた。

結局、本大会を通じて、主に曇天で、稀に陽がさし、

反面、ごく少量パラリと雨が降る程度で済んだ。

大会後の夕方には、虹も出ていた模様だ。

なお、本日の最高気温は17~18℃くらいであり、

昨日(キッズ大会)と比べて10℃近くも下がって

いるので、長袖やウィンドブレーカーの上着を

着こんでの撮影である。

さて、この大会の写真を撮る上では、雨天には

メリットとデメリットの両者が存在する。

デメリットは、勿論、撮り難い点だ。

合羽を羽織っての手持ち撮影、機材は比較的天候耐性

の高いものを持ち込んではいるが、故障リスクはある。

故障しないまでも、レンズ等への水滴の付着もある。

望遠(遠距離)撮影では、途中の雨粒のカーテンにより、

画像のコントラストが大幅に低下し鮮明な写真は撮れない。

選手達の集合写真やスナップ写真も、屋外雨天では

そもそもやりにくいし、室内では暗く撮り難い。

なお、本会場では、全天候型の屋内観覧席の施設が存在

するが、その位置からは遠すぎるし、ガラス越しとなる

から写真撮影には適さない。

(↓写真は、一昨年の雨天時のレースの写真)

酷い逆光状態となる本会場でにおいては、フラット光

である雨天は、レースの模様についてはむしろ撮り易い。

その点においては、理想的には「曇天」なのだが、

まあ、そう都合よく天気は変わってはくれない。

・・で、本日の天候は幸いにして曇天が主体だ。

一応、曇天での発色の悪さを意識し、メインカメラ

(NIKON D500+TAMRON 100-400mm/F4.5-6.3)

のカメラ設定では「彩度」を、高目に強調している。

これは、一眼レフ上級機では比較的地味な色味設定と

なっている事も理由である。(=後編集を前提とする

為。彩度を高めて撮って「色飽和」してしまったら、

そこから彩度を下げる後編集は困難となる。対して、

ビギナー向け撮影機材は、後編集を前提としない為、

派手に彩度を高めた基本設定となっている事が普通だ)

しかし、結果として、かなり彩度が高く、こってりした

色味の写真が多くなってしまった(汗) ・・まあでも

近代の一般層向けカメラの色味設定は、だいたいこんな

感じなので(→ビギナー層は、そういう設定を好む為)

さほど大きな違和感は無いであろう。

*直線250m、10人漕ぎ(+鼓手、舵手)

*競技カテゴリーは3つ。

シニア(40歳以上)、混合(男女漕手それぞれ

4人以上である事)、オープン(性別無関係)

なお、いずれも鼓手・舵手の年齢や性別は問わない。

*レースフローはカテゴリー毎で異なる。

3回戦制(シニア)、又はオープンと混合では

予選→準決勝→順位決定戦or決勝戦

となっている。

*チャンピオン社製、10人漕ぎ競技艇(公式艇)

を使用。

(注:ただし、初期に輸入した数艇と、後で

追加輸入あるいは国内製造されたものとは、

僅かに仕様が異なる。

後期型では幅が狭くなり、さらに速度が出るが

その分、安定性は低い。

本大会ではレース毎に両者を交代等で用いる、

両者は、艇の番号プレートの色(赤、黄)で

識別する事ができる。(赤が後期型か?)

この為、レースによっては2秒前後のタイム差が

発生する。選手達の間では、両者を区別して

「通常艇」「高速艇」等と呼ばれている)

(ちなみに、本来、2021年に行われる予定であった

「ワールドマスターズゲームス関西」は、コロナの

影響で順次延期されている。順調に海外からの入国の

制限が解除されていけば、来年2022年に開催予定だ。

その大会では、本会場(びわこボートレース場)で

「ドラゴンボートの部」が開催される予定であり、

その為に、滋賀県ドラゴンボート協会においては、

公式艇である「チャンピオン艇」を20人漕ぎ、10人

漕ぎ両者の数を準備して備えている。その状況から

旧来では本大会は、旧型の重量艇をビギナー向け

のカテゴリーで使っていたが、今回の大会からは

全て公式艇(軽量のチャンピオン社製等の艇)と

なっている次第だ)

なお、勿論、コロナ感染拡大防止対策は万全である、

(詳細は、前記事「ドラゴンキッズ大会編」参照)

全員、マスク又はフェイスシールドの着用が必須。

レース中(水上)においては、万が一の水没時の

呼吸確保の為の安全性から、チームまたは個人の

選択判断により、マスクを外す事が許されている。

さて、レース(や開会式)が始まる前には、個々に

参集したチーム達は、それぞれウォーミングアップを

行っている。

この(通称「アップ」)措置(練習メニュー)は、

各チームでまちまちであり、見ていると興味深い。

例えば、以下は、一般的な「漕ぎ」の事前練習。

(チームは、混合の部の「すいすい丸」である)

これに加えて「軽いランニング」が、どのチーム

でもやる措置だ。

で完全にバラバラのスタイルだ。

特に強豪チームの場合は、チーム独自のルーチーンが

ある模様だ。

シニアのカテゴリーへの参戦である。

ベテラン選手達であるからか、比較的オーソドックス

なストレッチメニューを淡々とこなしている。

それにしても、ソーシャルディスタンスが大きい(笑)

まあ、本会場は広いし、本日は参加チームも少ない

ので、このように広々と使って貰えれば良いであろう。

(参考:本会場の収容人数は12000人。滋賀県の

現状のコロナ対策では、イベント時、会場収容人数

の半分以下であればOKである。つまり6000人までが

可であるが、今日の参加人数は、選手と関係者等を

合わせても400人にも満たないであろう。すなわち

スカスカの状態である。

ちなみに、世情から、あまり告知をしていないので、

一般観戦者はゼロに近い(注:禁止はしていない)、

また、若干の報道関係者が来場している)

かなりアクロバティックな体勢も多く、通常の

ストレッチ運動を、より発展した形なのであろう。

エアロビやダンスの要素を多く盛り込んでいて

現代的ではあるが、基礎体力が無いと、この準備

運動だけでヘトヘトに疲労してしまいそうだ(汗)

女性が多いチームの場合は、優雅な体勢で、主に

柔軟性が主体のストレッチが多い模様だ。

このように、各チームの(ウォーミング)アップは

まちまちである。 これまで、ドラゴンを観戦して

いても、あまりアップの内容に気を配る事は、私も

無かったのだが、近年のコロナ禍において、各チーム

ともに「練習不足(人が集まらない、集まっては

ならない、時間が取れない、等)」が懸念されていて、

そうした状況において、選手達の間においても、

「あの(ライバル)チームは、どんな練習をして

きたのだろうか?」という疑問・質問点が、選手間

においても、非常に増えてきている。

勿論、アップ措置だけでは、練習メニューを推測する

事は不可能ではあるが、「体の出来(作り)具合」は

ある程度推測できるのではなかろうか?

ちなみに、ベテランの常連チームなどでは、アップも

殆どやらず、いきなりのレース本番、というケースも

見受けられるが、そんな場合には、やはり、それなりの

体の動きであり、パドル(漕ぎ)も揃っていない場合も

あるように見受けられる(汗)

まずはシニアの部。

こちらは、3チームのみの参加である。「東京龍舟」

「Rスポーツマン」「GPO」と、いずれも超ベテラン

のチームであり、多くのメンバーは、およそ20年以上

もの選手暦(参戦実績)を誇る。

参戦の少ないリーグ戦では、予選→決勝等のレース

フローが組めない為、3回戦ポイント制である。

すなわち、3度漕ぎ、各レースの順位を加算して最終

順位を決める。

一時期(10年ほど前)のシニア戦では、レース毎に

順位が異なるという実力伯仲の状況もあったのだが、

近年においては、様相も変わり、ほぼ「東京龍舟

(マスターズ)」(↓)が常勝軍団となっている。

決定した。

1位:東京龍舟マスターズ

2位:Rスポーツマンクラブ

3位:Dragon Boat Club G.P.O シニア

本大会は「2022 ADBFアジアドラゴンボート選手権」

の代表選考も兼ねている為、「東京龍舟マスターズ」

が当該国際(海外)大会でのシニアの部の日本代表

チームとして選出されている。

(注:ドラゴンボートはマイナーな競技ではあるが

このように、海外の大会に参戦する事は比較的容易

であり、選手達の多くは海外大会の参加経験がある。

野球やサッカーのようなメジャースポーツの場合は

海外で活躍する事は容易では無いが、ドラゴンボート

の場合では、その夢を叶えることは十分に可能だ)

ちなみに、「東京龍舟」のメンバーは、その名の

通り東京在住の人たちが殆どだ。本大会への参加は

新幹線を使って来て、翌日は仕事の人も多く、帰路の

新幹線の指定席を19時頃で予約する事が殆どだった。

だが、本大会は、何故か荒天となるケースも多く、

台風が接近している中で大会が行われ、帰路で

新幹線の京都駅(本会場の最寄駅からはJRで2駅)

までのJR線が強風で止まりそうになって、やきもき

した事もあった。また、万が一、予選などで敗退を

してしまうと、夕刻の指定新幹線までの多大な時間を

もてあます可能性もあり、ここも注意事項であった。

匠「今回は、新幹線はすいていたでしょう?」

東「はい、コロナなのでガラガラです。

来る時も自由席に乗って座ってきました」

匠「では、帰路の心配もありませんね、思う存分

戦ってください!」

いわく、

R「今日は普通にオープンの部に参加しようと思ったが

集まったメンバーを見ると、もう全員がシニアの

年齢だったので、シニアの部に出場する事にしたよ」

まあ、それでも新人選手(体験会からの入団)も居る

みたいなので、長く続けていただきたいものだ。

ちなみに、今年は中止となっているが、毎年行われて

いる「グランドシニア大会」(年齢に応じたハンデ戦)

では「R」は、ダントツで連覇を続ける強豪チームと

なっている。つまり、年齢に比較した実力値は高い

チームである。

それから、「G.P.O」は、今回は、シニアカテゴリーと

(男女)混合の部への、ダブルエントリーとなっている。

このカテゴリーは男女の性別無関係であるが、実質的

には、ほぼ男性の漕手が中心となる。

なお、太鼓手や舵手は、女性となるケースも多い。

一般的な200m戦では、ベストタイムは50秒くらい、

しかし、本大会は250m戦である為、これを1.25倍

した値は、1分02秒程度となる。

このあたりが本日の優勝ラインとなるだろう。

オープンの部の参戦チームは、これも7チームと

少ない(まあ、コロナ禍なので、やむをえない)

しかし、「磯風x2」「bpx2」「小寺x2」

のダブルエントリー(=兄弟チームで同時出場し、

戦略的に上位を狙う作戦)

そして「池の里x1」と、いずれも様々な大会で

優勝・入賞経験多数の強豪チーム揃いだ。

(上の集合写真は「小寺製作所x2」チーム)

特に「磯風」と「bp」は、それぞれ常勝軍団

としての超強豪チームだ。

「磯風」対「bp」の、選手権クラスの大会での

直接対決においては、過去、「磯風」の方に分がある

状態が殆どであったが、稀に「bp」が「磯風」を

倒すケースもあるので、観戦側としては、最も注目

すべきレースとなる。

レースフローについては、予選→準決勝→決勝戦

の、これも3本漕ぎである。今回は参加チーム数が

少ないので、どのチームも3回(レース)は漕げる

ように、レースフローについては配慮してあるとの事。

(注:決勝に進めなかったチームは、順位決定戦へ)

ある種の見方をするならば、「対戦相手を替えて

レースをしているだけ」の状態となる。

しかし、準決勝→決勝、は、とてもシビアであり、

最大4艘建ての各レースにおいて、準決勝の上位の

2チームのみが決勝へ進出できる。

そこに入れなければ、順位決定戦(5~7(8)位)

行きである。

また、ダブルエントリー(兄弟参戦)チームが

多い為、味方チーム同士が準決勝で潰しあう

(強いチームに阻まれて、どちらかが落ちる)

事は、戦略的には絶対に禁物であろう。

したがって、予選に関しては、場合により、順位

調整が有り得るかも知れない。

(=レースフローを熟読し、兄弟チームが同一の

準決勝戦で当たらないように、順位に配慮する)

又、場合により新人メンバー等を乗せ、レース経験を

積ませる育成措置を取っているかも知れない状態だ。

その為、予選のタイムは、あまり参考にならない、

さらには、本大会で用いる10人艇には、2タイプが

存在している。

旧型(初期に中国から輸入した)の4艇は、やや

幅広で安定性が高い。 新型(後期型)では、

やや幅が狭く、安定性が悪いがスピードが出る。

これらをレース毎に交互に用いる(勿論だが、

同一のレースで使う艇は、全て同タイプだ)為に

両タイプで、恐らくは最大2秒程度のタイム差が出る。

加えて、本日は風がやや強く、最大で8~10m/s程度

の向かい風となるレースも存在している為に、

予選や各レースでのタイムは、ますます参考には

ならない。

つまり、戦略的には「準決勝の1本勝負」である。

準決勝で最大のパフォーマンスを発揮して、なんと

しても2位に食い込み、決勝戦に進出しないとならない。

恐らくは、常勝軍団の「磯風x2」「bpx2」が

決勝進出チームになるとは思うが、準決勝の組み合わせ

次第では、兄弟チームが潰しあう可能性もある為、

それら超強豪に続いて決勝進出を狙う「池の里」や

「小寺」(注:いずれも滋賀県の強豪チーム)は、

ますます準決勝に力を入れないとならない。

(↓写真は、準決勝2回戦、磯風vs磯風の模様)

サブ(育成)チームである「bp next」を上回る

タイムを出していた。 条件が揃えば準決勝で、

同様に「bp next」を倒して、念願の決勝進出に

なるかも知れない。

(注:「池の里」や「小寺」。後、今回不参加だが

「龍人(どらんちゅ)」は、「琵琶湖の三国志」と

呼ばれ、地元滋賀県の様々な大会では、いつも

優勝を争う強豪チーム群である。しかし、全国区と

なる「選手権」クラスの大会では、各地から、さらに

実力の高い超強豪チームが多数参戦するため、例年、

下位決勝戦や順位決定戦に、滋賀県の強豪チームが

並び「琵琶湖ローカル戦」と自嘲する事も多い次第だ。

その状況を打開し、なんとか数少ないチャンスを

狙って、まずは決勝進出が、滋賀県チームの目標だ)

だが、せっかくのチャンスも、準決勝戦では、

「池の里」は「bp next」に約2秒およばず、決勝

進出の夢は途絶えた。まあ、前述のように、予選は

「チームのレース戦略」「艇の種類」「風の状況」

があるので、単純に予選のタイムを比較しただけでは

優劣の予想はつかない状態ではあった次第だ。

匠「池の里さんにとって、今回は準決勝が全てでした。

特定のレースで最高のパフォーマンスを発揮できる

ような方法も必要かも知れませんね。

後、チャンピオン艇に慣れていないように思います、

漕ぎが軽量艇に合っていないですね、もっと手数を

繰り出した(ピッチ漕法)が良さそうですよ。

では、負けた(とは言え、総合5位)レースも

”徳川家康”のように、撮っておきましょうか?」

でも、チャンピオン艇に慣れていないのは事実です、

また精進しておきますね」

匠「オーパル(練習拠点)と交渉して、協会では普段は

使用していないチャンピオン艇数艇を練習用に回航して

貰ったらいかがでしょうか?琵琶湖のチームのレベル

アップの為には必要な措置だと思いますよ」

というやりとりがあった。

さて、いよいよオープンの部の決勝戦だ。

進出チームとレーン番号は以下の通り。

1レーン:bp (注:主力チーム)

2レーン:磯風韋駄天 (注:主力チーム)

3レーン:bp next (注:若手育成メンバー)

4レーン:磯風Maters (注:ベテランのメンバー)

レースの予想だが、1レーンと2レーンは、最後まで

接戦となるだろう。3レーンと4レーンは、撮影地点

からは距離があり、かつ、主力チーム群とは約1艇身

(=約9m)位の差がついてしまうかも知れない。

撮影地点をゴール前50mに設定、ここで頭1つ

抜け出したチームが優勝だ。

さあ、決勝レースがスタートした。

150m~200mも先では、撮影地点からは斜めの

アングルがついているので、ライバルチーム間の

距離差も不明なのだ。

レース終盤に近づき、撮影地点から並行に撮れる

瞬間に、その順位(距離差)が正確に見て取れる。

「磯風韋駄天」がやや有利か・・ しかし僅差だ、

「bp」の方が、少しスピードに乗っているように

思えるが、撮影アングル上での錯覚(=つまり、

距離の近い手前のレーンの方が、移動角速度が大きい

為、速く感じてしまう)もあるかも知れず、

最終結果は、競艇場備えつけの大型ビジョン(TV)で

見るか、または大会本部からの正式な発表待ちとなる。

両者、ほぼ同時にゴールしたように感じたが、

やはり「磯風(韋駄天)」が、やや早かっただろう。

数分後、大会本部からの結果の放送があった。

「1位、1分02秒57、磯風韋駄天

2位、1分02秒94、bp・・・」

思ったよりもタイム差は小さく、ごく僅かであった。

250mを約63秒であるから、秒速は約3.96m/s

となる、これはドラゴンボートとしては、ほぼ最高速

であろう、4m/sを超えるレース(チーム)は、殆ど

見た事がない。そして、この磯風のタイムは、200m

戦に単純換算すると、丁度50秒くらいとなる。

200m戦で50秒を切るケースは非常に稀であるから、

ほぼこれでレコードタイムだ。

向かい風条件としては、とても立派なタイムだ。

両チームの差だが、速度を約4m/sとして計算すると、

両チームの0.37秒の差は、約1.4mの距離差となる。

まあ見た目(肉眼)でも、差がわかる程度だ。

この差が、0.01秒とかになるレースも、様々な大会

において過去何度かあった。その際の距離の差は、

僅かに4cm程度である。これはもう肉眼では判別が

出来ず、高速フレームビデオカメラ(毎秒100枚等)

の専門的な機器を使わないと勝敗の判定はできない。

(そういう機器を使っても、必ず、ゴール地点の

真横から、ある程度拡大して撮らないとならない)

ちなみに、今日使っているNIKON D500のカメラは

毎秒10コマの高速連写が可能で、一眼レフでは最強

クラスのスポーツ用のカメラなのだが、このD500を

使っても、ドラゴン艇は1枚撮るたびに約40cmも

進んでしまう計算だし、近年では選手達の漕ぐ回転数

(ピッチ)は120(毎分120回)にも及ぶ事もある為、

秒10コマのカメラでも、5コマでワンストロークだ。

タイミング良く、パドルが頂点、入水、離水している

瞬間を捉えるのは、この高速連写機でもギリギリだ。

なお、ミラーレス機であれば、秒12コマおよび15コマ

も出る高速連写機も持っているので(注:動体撮影

であるから、「機械式シャッター」のスペックでしか

性能判断できない。電子式シャッターでは秒60コマも

出るカメラも持っているが、それでは動く被写体が

歪んで写ってしまうし、そうした超高速連写は2秒程で

連写が途絶えてしまうので、そのモードは使用できない。

本ドラゴン競技の撮影用には、7秒以上のAF追従の

高速(秒8コマ以上)大量連写が必須となる)

今後、それらを旧来からの一眼レフに替わって持ち出す

事もあるかも知れない。つまり、競技のレベルアップ

に合わせて、撮影機材も、より強力な性能なものが

必須となりつつある状況であるが、現状ではカメラの

連写・AF性能等が追いつかないような感じである。

のメンバー。お疲れ様でした。

観戦側としても良いレースを堪能できた次第である。

なお、記事での紹介の順番を替えているのだが、

このオープンの部の決勝戦は、本大会の最終レース

であった。残る「(男女)混合の部」のカテゴリーの

チームやレースの模様は、続く記事で紹介していこう。

---

では今回の記事はこのあたりまでで、

次回記事は「スモール選手権(後編)」になる予定だ。