マニアックなレンズを主に紹介するシリーズ記事では

あるが、今回は主旨を変え「三次元的ハイファイ」

レンズについて紹介しよう。

未紹介レンズ1本と、既紹介レンズ2本の記事とする。

なお、最初に書いておくが、本記事では、個々の

レンズの良し悪し/長所短所等の評価は一切行わない。

何故ならば、それが簡単に出来る類のレンズ群では

無いからである。その「手ごわさ」が、これら

「三次元的ハイファイ」レンズの最大の特徴である。

本記事では、そのあたりを重点的に説明しよう。

ただし、「三次元的ハイファイとは、こうである」

という明確な説明は出来ない、開発者で無いと決して

わからない部分(思想)が多分に存在するからだ。

もどかしい記事となると思うが事前に了承あれ。

----

ではまず、今回最初の未紹介レンズ。

![_c0032138_17542452.jpg]()

(中古購入価格 148,000円)(以下、AF-S105/1.4)

カメラは、NIKON D5300(APS-C機)

2016年に発売された高付加価値仕様大口径AF単焦点

中望遠レンズ。(勿論フルサイズ対応、以下、本記事

の紹介レンズは全てフルサイズ対応だ)

「三次元的ハイファイ」と呼ばれるレンズとしては、

「AF-S NIKKOR 58mm/f1.4G」(2013年、後述)に

次ぐ第二弾レンズとなっている。

![_c0032138_17542583.jpg]()

造詣が浅いユーザーの場合、「なんとか」という新技術が

出来たと聞くと、わけもわからずに「それは凄い!」と、

そうした新技術の搭載されている機材を欲しがったり、

あるいはその技術を褒めたり盲信してしまい勝ちだ。

(これは写真分野に限らず、あらゆる市場分野で同様だ)

しかし、新技術は、何らかの課題を改善する為の1つ

の手段でしか無い。ユーザーにとって、本当にそれが

有益かどうか?は、慎重に検討/判断をする必要がある。

具体的には、まず第一に、その課題が個々のユーザー

にとって問題点か否か?で、新技術の必要性は変わる。

例えば、いつも日中の明所で撮影する人にとっては、

高性能な新型手ブレ補正機能は一切不要だ。その搭載

で高価な値付けになった新機種を欲しいとは思えない。

第二に、新技術は、それだけが課題を解決する手段

なのか? 例えば、AFの性能を高めるのは、超音波

モーターがレンズに入っていれば、それで済むのか?

いや、カメラ側のAF方式(AFセンサーや、像面位相差

AF、AF判定アルゴリズム等)や、ユーザー側の技能

(AFで合い易い被写体部分を選択しているか? 又は

精度の高い測距点で、ちゃんと被写体を捉えているか)

にもよりけりであろう。だから、それらを解決や改善

するには、単に「超音波モーターが入っていれば済む」

とか「測距点が多くて、AF補足能力が高ければ良い」

という訳でも無い。

場合によっては、新機種でAF性能を高めて貰うよりも、

システム(カメラ+レンズ)のMF性能を高めた方が、

ずっと実用的なケースすらある訳だ。

余談だが、レンズの選び方が良くわかっていないビギナー

層が、純正レンズでは無く、レンズメーカー(サード

パーティ)製レンズを検討する際、「AFが合わないかも

知れないから、怖くて買えない」そうである。

まあ、つまらない「杞憂」であろう、仮に何らかの課題

が存在しても、撮影者側の技能で、問題点を回避する

手段は必ず存在する。すなわち「レンズ(やカメラ)の

性能を引き出せ無いのは、全て利用者側の責任」だ。

そう考えると、「新技術」により課題を解決しようと

する新製品については、その課題がユーザーにとって

本当に問題点であり、かつ、課題解決の為に新技術が

そのユーザーにとって実際に役に立つのであれば・・

そして新技術搭載故に高価になった新機材の価格が、

ユーザーにとってコスパが適正と見なせるかどうか?

・・そのような事を総合的に判断し、新技術の真の

実用価値を判断しなければならない。

その為には、まず、新技術とは何なのか?そこを

理解する事が最初のステップであろう、新技術の中身を

理解せず、「なんとなく凄い!」等と言っていたら、

まさしくビギナーレベルでしか無くなってしまう。

![_c0032138_17542504.jpg]()

という新技術は、いったい何なのか?

・・いや、実は、私もそこが良くわからない(汗)

私は基本的には技術屋であり、世の中のたいていの

新技術の概要は理解できるが、この「三次元的ハイファイ」

については、その詳細内容は理解不能だ。

・・と言うのも、この「三次元的ハイファイ」は、

そういう名前の部品だとかソフトウエア、アルゴリズム

等では無く、これは「設計コンセプト」であるからだ。

よって「三次元的ハイファイ」について調べてもあまり

意味が無い。開発者の持つ設計思想は、一種のノウハウ

でもあり、下世話に言えば「企業秘密」でもあるから、

何をどうしたら「三次元的ハイファイ」になるのか?

といった論理的あるいは技術的な詳細説明は一切無い。

まあ、ごく簡単に言えば「三次元的ハイファイ」とは

「ボケ遷移を良好にする設計コンセプト」であろう。

「ボケ遷移」とは、本ブログ独自用語であり、定義は

「匠の写真用語辞典第38回記事」(予定)で説明済みだ。

簡単に言えば、

”写真用の(大口径等)レンズで発生する、「ボケ」

において、ピント面から、アウトフォーカス部に

変化していく上での、被写体輪郭などにおける、

コントラスト状態の「遷移」(移り変わる様)”

を、本ブログでは「ボケ遷移」と呼んでいる。

レンズ固有の「ボケ質」の良し悪しについては、銀塩

時代から中上級マニア層の間では良く語られていた。

だが、私が色々なレンズを所有して、それらの写りを

比べる研究を長年続けていると、様々な「ボケ質」の

良いレンズであっても、レンズによっては、ピント面が

まるで「シャープに写っている被写体を、ハサミで

切って別の写真に貼り付けたような写り」をするレンズ

があり(例:CONTAX RTS Planar系レンズ)あるいは、

「被写体のピント面から、なだらかに背景ボケに繋がる

ようなレンズ」(例:smc PENTAX-FA 77mm/F1.8

Limited)があったり、はたまた、両者の特徴を合わせ

持ち、ほぼ完璧と言えるボケ質を持つ優秀なレンズ

(例:MINOLTA STF135mm/F2.8[T4.5])も存在した。

余談であるが、「絵画」の世界において、例えば

16世紀の芸術家「レオナルド・ダ・ヴィンチ」等

により確立された技法で、「スフマート」(Sfumato)

というものがある。これは輪郭線を描かず、絵の具

等の色彩を塗り重ねて、立体感を演出する手法だ。

(「モナ・リザ」等でこの技法が使われている)

これに対して、日本の浮世絵や、その影響を受けた

19世紀末のヨーロッパにおける、後期印象派等の

「ジャポニズム絵画」においては、輪郭線をはっきり

描くスタイルであり、スフマート技法とは対照的だ。

ただ、これらは「芸術的にどちらが優れているか?」

という話では無く、両者の表現の技法がまるで異なる

という事がポイントだ。

さて、前述のレンズ群の内、PENTAX-FA77/1.8

(通称:ナナナナ)は、ピント面が特にシャープ

という訳でも無いのだが・・

「ボケの移り変わり(遷移)が良く、立体的な描写」

という評価で、本ブログ開設時(2005年頃)から

何度も説明していたと思う。

FA77/1.8の発売時点(2001年)では、PENTAXの

レンズカタログにおいて、このナナナナの説明には

「空気感に優れるレンズ」といった記載があったが、

さすがに「空気感」では、何のこっちゃ、さっぱり

わからない。当該レンズを入手し、実際に撮ってみて、

「ああ、もしかしてこの特性の事を言っているのか?」

と、曖昧に理解した次第であり、それを本ブログでは

「ボケ遷移の優れたレンズ」と紹介した訳だ。

まあ、前述の絵画での例で言えば、FA77/1.8や

「三次元的ハイファイ」レンズは、スフマート的で

あり、ボケが自然に移り変わって(遷移して)行く。

対して、Planar系レンズやアポダイゼーション系

レンズ、ペッツヴァール系レンズ等のピント面は、

とてもシャープな印象があり、ボケ部との対比

(差異)が大きく、輪郭線を明確化した浮世絵や

ジャポニズム絵画のような様相がある。

・・で、これらは、あくまで私の感覚的な話だが、

レンズ特性の表現において、他に類する説明手法

が、どうにも見当たらない。

でも、ポイントとしては、レンズのボケがどんな

特性であっても、それはまるで絵画の「様式」の

ように、様々な(設計)思想があるという事だ。

したがって、レンズの良し悪しというのも、そう

単純な話ではなく、芸術家の様々な作品スタイルの

ように「個性がある」という話に繋がっていく。

まあつまり、レンズには、それぞれの「設計様式」

が存在する訳だ。

![_c0032138_17542589.jpg]()

(カタログ・スペック)に載っている訳でも無いし、

そのような綿密なレベルで、専門評価者やユーザー層

からのレビュー情報がある訳でも無い。

結局、実際に買って撮ってみるまで、どのレンズが

「ボケ遷移」に優れているのかは、わからなかったし、

かつ「ボケ質」なるものは、撮影条件によっても変化

してしまうので、そのレンズのボケ質やボケ遷移が

本当に優れているかどうか?は、よくわからない点が

依然大きかった。

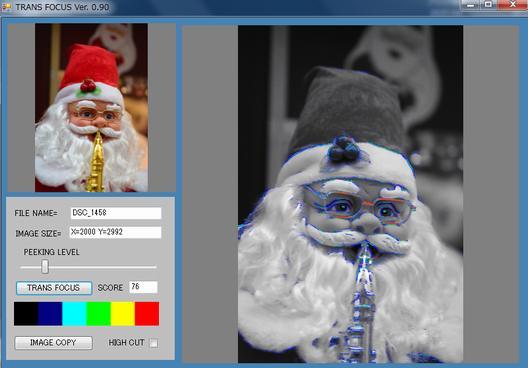

私は「なんとかボケ質を自力で解析できないか?」

と、2000年代よりずっと考えていて、2010年代後半、

構想15年(笑)で、「TRANS FOCUS」というソフトを

完全自力開発(独自アルゴリズム)した。

当該ソフトは「プログラミング・シリーズ第5回記事」

でも詳しく紹介している。

以下は、そのソフトで、本AF-S105/1.4で撮った

写真を解析している画面である。

![_c0032138_17544575.jpg]()

かけ、赤、黄、緑と、順次色が変化していけば、ボケ

遷移に優れたレンズと見なせる。また、背景ボケ部に

青や水色の色が発生していると、「ボケ質が固い」とか

「二線ボケの発生」等により「ボケ質が破綻している」

と見なす事ができる。

(注:従前の記事で紹介した時に比べて、このソフト

には「ボケ質の点数表示機能」が追加されているのだが、

まだその計算方法(アルゴリズム)が確立されておらず、

精度の高い得点が表示されていない。

この機能が完成すれば、「三次元ハイファイ」とか

「アポダイゼーション」のボケの点数が出るようになる。

まあ本ソフトは、完全な趣味的にボチボチ作っている

物につき、いずれ得点の精度を改善していく事としよう)

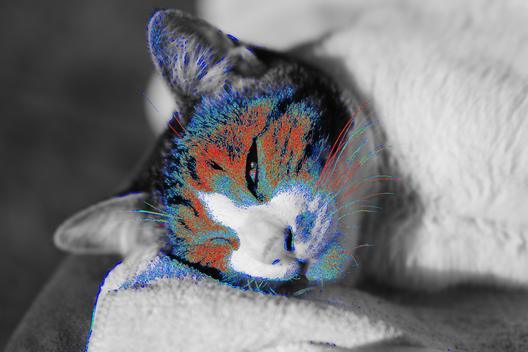

また、以下の画像も「ボケ遷移」の解析結果だ。

![_c0032138_17544545.jpg]()

原理で、もっと、ずっと凄い解析ソフトをNIKONでも

開発しているだろうと想像される。

何故ならば「三次元的ハイファイ」の設計思想を

盛り込んで開発したレンズを、そうした特殊なソフト

で解析しない限り、ちゃんとその設計が正しく機能

しているかどうかの検証は出来ないからだ。

撮った写真を目視で見ても、まずそれは困難であり、

あるいは、近年主流となっている「レンズ光学設計

ソフト」を用いても、歪曲収差や被写界深度、

解像力やペッツヴァール和等は、計算で出て来て

表示されるだろうが、「ボケ遷移」という表示項目

は無い(計算されていない)と思われるからだ。

で、さらに言えば私のTRANS FOCUSは、撮った写真を

撮影後に「二次元的」にしか解析できないのであるが、

レンズ設計側(メーカー側)では多数の被写体位置や

被写体距離からの光路を「写真に写る前の段階」で

立体的・三次元的にレンズ特性解析が出来る筈だ。

その状態で、そのボケ特性を良好にする設計思想が

「三次元的ハイファイ」のコンセプトなのであろう。

![_c0032138_17544568.jpg]()

なんとなく理解ができたであろう。

・・まあ、確かに、これまで他メーカーのレンズ光学

設計においては、そうした点に配慮していたとは思えず、

それがあったとしても、前述の「ナナナナ」の時のように、

ベテランの光学設計技師が、職人芸的な経験則を用いて

「こんな風に設計すれば、ユーザーにとって有益かも

知れない」と、感覚的に、そうした設計を行っていたに

過ぎなかったのかも知れない。

その「度合い」が設計解析ソフトにより数値化されて、

職人芸的な経験値が無くとも、誰にでも設計時点で、

その「味付け」を調整しながら、レンズを設計できる

のであれば、確かにそれは素晴らしい事だ。

だけど、ユーザー側から見て大きな問題点がある。

つまり「では、その三次元的にボケ特性を良好にした

度合いとか味付けは、いったい、どの程度なのか?

そして、どういう場合に良好になり、どういうケースで

そのボケ特性が活用できるのか?」

・・そういう情報が一切無いのであれば、せっかくの

良質な設計思想を、上手くユーザー側で活用する事は

大変に難しい。

これまでレンズ設計の専門家サイドでも、そういう

設計をする事が困難であったならば、撮った写真でしか

性能を評価する事が出来ない、という強い制限事項を

抱えているユーザー側では、ちゃんとしたレンズ性能や

特性の見極めや判断は、極めて困難では無いか・・

撮った写真を、ちょっと見ただけで「ふむふむ、この

三次元的ハイファイは、良好に機能しているな」等と

何でもわかってしまえるような超人的な観察眼を持つ

ユーザー等は誰も居やしない、メーカー側の専門職でも

無理なのだから、そんなユーザーや評論家が居たら、

もう「神」の領域であろう。(注:近年では、ちょっと

した事をしただけでも、すぐに「神だ」等と比喩を使うが、

ここでの「神」は、本当に「ありえない話」という意味だ)

![_c0032138_17544619.jpg]()

の描写力についての詳細な言及は避ける。

本レンズは2019年に購入したばかりだ、少なくとも

5年、いや10年は使ってみて、十万枚か、それ以上の

撮影枚数を重ねて、さらに自作解析ソフト等での

解析評価を繰り返し、やっと、その特性が理解できる

という高度なシロモノである。

なかなか「手ごわいレンズ」だ、しかし、その事は

本レンズの購入前から十分に予想できていた。

つまり、私が本AF-S105/1.4を購入した最大の理由は

三次元ハイファイ特性を研究する為の、「研究材料」

なのである。

その為、本レンズの購入に至っては、これまでの

個人的な持論(ルール)であった

「レンズ購入価格の上限は13万円まで」を、

本レンズ購入を機に引き上げ、

「レンズ購入価格の上限は15万円まで」に、

変更する事となった。

まあこれは本レンズだけが原因なのでは無く、近年の

レンズ市場縮退(売れない)による製品の値上げ傾向と、

消費税増税(2019年、10%)により、旧ルールでの

13万円までの範囲で買える高性能レンズの選択肢が

狭まってしまった理由も大きい。

![_c0032138_17545289.jpg]()

な、このレンズを、購入に値するかどうかを決める

コスパ感覚の判断は、非常に難しい。

全ての点で、本レンズの性能や特性を理解して

使いこなす事が大変困難だと思われるからだ。

スペック的に同様な「SIGMA ART 105mm/F1.4」

との比較が気になるユーザーも多い事だろう。

そちらは未所有なので、詳細の言及は出来ないが、

恐らくは全く設計思想が異なるレンズだと想像できる。

私は、設計思想が異なるのであれば、スペック被りの

レンズを重複所有する事は厭わないが、それにしても

大きく重く高価な「三重苦レンズ」を何本も所有する

事は困難だ、どちらかを選ぶしか無いだろうし、どれを

選ぶかは、あくまでユーザー次第だ。

ちなみに、様々なレビュー記事を読んだところで有益

な情報は得られ難い事であろう。前述のように、特に

本AF-S 105/1.4の真の特性は、一朝一夕で理解できて

使いこなせるようなものではなく、非常に手ごわい

レンズだからである。

----

では、次の「三次元的ハイファイ」システム

![_c0032138_17545257.jpg]()

(中古購入価格 110,000円)(以下、AF-S58/1.4)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

2013年発売の高付加価値仕様大口径AF標準レンズ。

上記、AF-S 105/1.4に先行して入手していた、

史上初の「3D(三次元的)ハイファイ」レンズである。

(注:初出の当初は、「3D」と「三次元的」という

用語が市場では混用されていたと思われるが、後年には

ほぼ「三次元的・・」で統一されていった)

![_c0032138_17545252.jpg]()

当該記事でも詳細は説明しているが、なんとも掴みどころ

の無い、こちらも相当に「手ごわいレンズ」である。

アンコントローラブル(制御不能)な要素が大きいレンズ

であるので、中級層や中級マニア層あたりでは、本レンズ

の事を「クセ玉だ」と評するケースが多い。

まあ、「クセ玉」(癖の強いレンズ)とは、直接的に

言いたく無い事の婉曲表現であり、ぶっちゃけ言えば

「写りが悪い」又は「どうやったら良い写りが得られるか

がわからない」という事態と、ほぼ等価であると思われる。

本レンズAF-S 58/1.4も、前出のAF-S 105/1.4と

同様に、高価なレンズ(定価21万円+税)である。

高価なレンズを購入したユーザーは、一部のケースを

除き、あまりそれについて低評価を下す事は無い。

何故ならば、低い評価は、自分自身が高価な買い物を

した行為を完全否定してしまうからだ。

低い評価がある場合は、本当に気に入らなくて、売却

したりしてしまったケースや、期待外れでかっかりして

その不満を誰かに伝えたい場合だけであろう。

で、なんともその評価がしずらく、自身の手に負えない

要素や特徴を持つレンズの場合、稀に「クセ玉」と称し、

「良く写る場合もあるかも知れないけど、自分には

そこはちゃんと判断できない。まあ、多くの場合で、

写りが悪いとは思うが、たまたま当たればちゃんと

写るかも知れないし、あるいは上手な人が撮れば、

使いこなせるのかも知れない」・・といった状況が

概ね「クセ玉」という評価に繋がる。

ただまあ、せっかく欲しくて買ったレンズであろうし、

「レンズの長所を引き出して使う事はユーザーの責務」

であるとも思っている。

だから「クセ玉」の評価で終わらず、できるだけ長期に

渡り沢山の条件で撮影してみて、本レンズの真の特性を

見極めてみようとする事が本筋ではなかろうか?

![_c0032138_17545238.jpg]()

前記AF-S 105/1.4よりも、使いこなしが難しいのでは

なかろうか? 聞きかじりの情報を総合すると、どうやら

「三次元的ハイファイ」の第一弾である本AF-S 58/1.4

は、他の現行レンズ製品との差別化の為、その味付けを

やや過剰な程にしてしまった模様だ。

前述のように「三次元的ハイファイ」とは、数値性能を

向上させる為の新技術では無く、設計コンセプトである。

例えば、料理で言えば「味付けの方法論」であるから、

その度合いは、料理人(設計者)の感覚で決まってくる。

すなわち「もう少しスパイスを効かせるべきか? いや、

このあたり迄で留めておくか?」そうした度合いは、

その料理(製品)を、お客さんに提供し、評判を聞いて

みるまでわからないし、個々の、お客さん側の好みの

要素にも影響が強い部分だ。

NIKONでは初代三次元的ハイファイの本AF-S 58/1.4

の市場評価が、「良くわからん」「ボケボケの描写だ」

「クセ玉だ」などの、否定的な意見が多かった事を鑑み、

続く第二弾の三次元的ハイファイのAF-S 105/1.4の

味付けは、スパイスを弱めに配合し、エキセントリック

(=風変わりな様相)な要素を若干控え目にしたのだと

推測される。

いずれにしても、本レンズは手ごわい、これは前述の

AF-S 105/1.4にも増して、さらに手ごわいレンズで

あろう。

この「手ごわさ」は、まるで妖怪「ぬらりひょん」の

ようだ(笑) とらえどころが無く、かつ強い(凄い)。

(余談:旧来の伝説等では、「ぬらりひょん」とは、

何をするでも無い老人の妖怪、というイメージだったが、

「水木しげる」作品で「妖怪の総大将」として描かれて

以降、漫画「ぬらりひょんの孫」や、漫画/映画「GANTZ」

でも、とんでも無く強い妖怪(星人)として登場したり、

2010年代末の新版(6作目)アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」

でも、妖怪のまとめ役(悪役/敵役)として登場する。

ちなみに、近年の「ゲゲゲの鬼太郎」では、「猫娘」が

スマホを使って情報収集や連絡をしたり、「ねずみ男」は、

あくどいネットビジネスで儲けようとする等、現代的だ)

![_c0032138_17545956.jpg]()

撮影し、その特性をちゃんと理解しつつ、これらの

特性を利用者自身の「制御下」におかなくてはならない。

まあつまり、「じゃじゃ馬」である、それを乗りこなす

には、沢山の経験と、技術と、信頼関係が必要だ。

現段階での評価は、本レンズにおいても避けておく、

これもまた一朝一夕に中身がわかるレンズでは無い。

そして、本レンズも同様に、世間にあるユーザーレビュー

等は、あまり信用に値しない事は述べておく。

例えば、10年間、100万枚を撮ってからのレポートなど、

まだ存在しないからである。

----

では、今回ラストのシステム

![_c0032138_17545978.jpg]()

(中古購入価格 70,000円)(以下、DC105/2)

カメラは、NIKON D500(APS-C機)

1993年発売のDC機構搭載型AF大口径中望遠レンズ。

NIKONが「三次元的ハイファイ」の思想に至る約20年

前に実現された「ボケ質を良好にする為の設計思想」

のレンズが、本DC105/2であった。

ただ、こちらは、概念的な「コンセプト」では無く、

明確な技術的機構(DC機構)により、それを実現しよう

と試みていた。

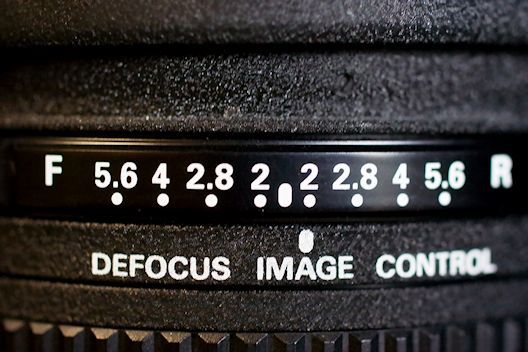

![_c0032138_17545934.jpg]()

別途存在するDC環(下写真)を、設定した絞り値と

同じ値にまで廻す。この時、DC環をR(リア)方向に

セットすると、後ろ(背景)ボケが綺麗になり、

逆にF(フロント)側に設定すると、前(前景)ボケを

良好にする事が出来る。

![_c0032138_17545969.jpg]()

や補正の度合いを、このDC環の設定で、レンズ構成に

おける配置(位置)を手動で変えて制御するという

理屈であり、この為、絞り設定値を超えて、DC環を

最大等にまで廻してしまうと、球面収差の過剰補正に

より、描写が軟焦点(ソフトフォーカス)化する。

(下写真が、その実例)

![_c0032138_17550573.jpg]()

DC環を廻した際の効能は確認し難い(出来ない)為、

本レンズの正しい用法を理解していないユーザー層

では、「DCレンズはソフト(フォーカス)レンズだ」

という誤解が極めて多いレンズであった。

ちなみに上写真のみ、DCレンズの軟焦点化を意図的に

制御する為、母艦は一眼レフでは無く、その措置が

可能なミラーレス機SONY α7を使用している。

(注:本DC105/2は絞り環を持つAi方式のレンズで

あり、他社機でのアダプターでの利用が容易である。

---

前述のAF-S58/1.4Gは、G型対応アダプターで利用可。

冒頭のAF-S105/1.4Eは、電磁絞り(E型)対応なので、

これは近代(2007年以降)のNIKONデジタル一眼レフ、

又は電子アダプターを利用しないと、他社機では一切

使用する事が出来ず、汎用性に欠けるレンズである。

---

ちなみに、DC環を廻してしまうと、内部のレンズ位置

が変化し、結果、合焦距離も変動する。したがって、

本レンズには、無限遠を超えて合焦を可能とする為の

距離指標でのマージン(余裕)が存在する。しかし、

この結果、MF技法・操作系に悪影響が出る為に、

マウントアダプター使用でミラーレス機でDCレンズ

を使うのは、結構繁雑なMF操作性となり、面倒だ)

・・まあ、このあたり迄の説明は、毎回の本レンズの

紹介記事で書いている事である。

![_c0032138_17550529.jpg]()

ボケ質は悪く無い。まあ、そういう設計仕様だから

当然ではあるのだが、NIKKORレンズと言えば、銀塩

時代から、ボケの固い(=ボケ質の悪い)レンズが

とても多かったので、本DC105/2の特性は、銀塩時代

末期においては、とても希少な長所であった。

何故ボケが固いレンズが多かったかは、簡単に言えば

解像力(解像感)を優先して設計されたNIKKORレンズ

が多かったからだ。何故そういう設計仕様であったか

も理由があるのだが、長くなる為、また別の記事で

詳しく説明しよう。まあ、過去記事でも、そのあたり

の話は、ちょくちょく記載しているので、だいたい

もう読者の方は理解していると思われるが・・

で、前述のAF-S105/1.4は、本DC105/2の後継レンズ

とも言えるが、発売時期が20年以上も異なる為、

「全くの別物」と言っても過言では無い。

そして、あまりに別物であるからか?本DC105/2は、

AF-S105/1.4発売後も、併売されていた。

DC105/2の発売時(1993年)定価は、記憶によれば

13万円(?)+税であった。

AF-S105/1.4発売時(2016年)では、DC105/2の定価は

147,500円+税であり、20年以上経っても、あまり値上げ

されていない。まあ、とは言え、再三の消費税増税を

抜きにすれば、この約20年間での物価水準は、あまり

変わっていないし、製品も20年以上も売り続けて

いれば、開発費や金型費等は、とっくに償却できて

いる筈なので、値上げする方が不条理であろう。

(注:DC105/2は、2020年末頃に生産終了となった)

まあ、Fマウントレンズを値上げできないから、結局、

新型システム(Zマウント)で新レンズを高価に売る

しか無い状態なのであろう、さもないと、近代に

おいて大きく縮退したレンズ市場では、ビジネスを

支えきれない。

でも、これらのレンズの中古相場の推移は面白い。

本DC105/2の中古相場は、昔は7万円から、現代では

8万円台程度で、各時代での定価や消費税の上昇に

合わせて漸増傾向だ。

そしてこの相場は、昔からのNIKKORレンズの中古市場

での標準掛け率、つまり「NIKKOR中古は定価の6割」

という(暗黙の)相場ルールに準じていると思われる。

だが、本記事で前述の「三次元的ハイファイ」レンズ

の2本は、この掛け率よりも若干低く、だいたい

定価の50~55%程度である。

この差は、恐らくだが「中古市場での売り難さ」に

起因していると思われる。まあつまり「三次元的・・」

レンズは、効能がわかりにくく、ユーザーから見た

「付加価値」とはなり難い、まあ、ぶっちゃけ言えば

不人気なレンズなのだろうと思われる。

まあそれもそうだ、AF-S58/1.4は、スペックだけを

見れば、銀塩時代から続く、ごく普通の標準レンズ

と同等であり、それでいて、定価21万円+税は、

誰がどう見ても不条理に高価すぎると思うだろう。

銀塩MF標準50mm/F1.4等ならば、そのフタケタ安い

価格の2,000円で買ったレンズも何本かあるのだ。

まあ、新技術を搭載したレンズは膨大な開発費等が

かかっているから、販売数が少ないレンズの場合は、

個々のレンズに対し開発・製造原価の償却が高額に

乗って来て、販売価格が高価になる事は理解は出来る。

でも、それはメーカー側での理屈であり、ユーザー側

から見たら、新技術開発にお金が掛ったかどうか?

等は、どうでも良い話だ。あくまで、レンズの性能を

見て、それが価格に見合うかどうか?つまり、コスパ

が優れているかどうかを判断するだけである。

そういう意味では、「三次元的・・」レンズは、

”コスパが極めて悪いレンズ”となってしまう。

まあ新技術を謳っているだけの、超絶的な性能が

得られるのであれば、パフォーマンスが高い、という

事となり、若干のコスト高はトータルのコスパ面では

容認できる可能性もある。

しかし、高価なだけで、写りがイマイチならば、

そういうレンズのコスパ評価は最低点に近くなる。

ちなみに、今回紹介のレンズ群の個人評価DBでの

コスパ点評価だけを挙げておくならば・・

AF-S105/1.4=1.5点、AF-S58/1.4=1.5点、

DC105/2=2点(いずれも5点満点)である。

まあ、どれも似たり寄ったり、どんぐりの背比べの

低コスパ評価であるが、中でも本DC105/2だけは、

少しだけ他の「三次元的・・」レンズよりもましだ。

![_c0032138_17550546.jpg]()

マニアック度や歴史的価値も高いから、個人DBでの

総合評価点も4.1点と悪く無い。そして総合評価が

4点を超えるので、私は「名玉」と称している。

----

本記事の総括であるが、今回紹介の3本のレンズは

いずれも、AF時代以降のNIKKORとしては、ボケ質に

配慮した希少なコンセプトのレンズ群である。

NIKONユーザーの中上級マニア層であれば、どれかの

レンズ(注:もう1本、「DC135/2」は未所有だが、

恐らくは「DC105/2」と類似の設計思想だろう)は、

持っていても悪く無いレンズだと思われる。

でも、いずれも価格が高価であるから、あくまで

マニア層向けだ。初級中級層に推奨できるレンズには、

あまり成り得ない。

----

さて、今回の「三次元的ハイファイ」特集記事は、

このあたり迄で・・ 次回記事に続く。

あるが、今回は主旨を変え「三次元的ハイファイ」

レンズについて紹介しよう。

未紹介レンズ1本と、既紹介レンズ2本の記事とする。

なお、最初に書いておくが、本記事では、個々の

レンズの良し悪し/長所短所等の評価は一切行わない。

何故ならば、それが簡単に出来る類のレンズ群では

無いからである。その「手ごわさ」が、これら

「三次元的ハイファイ」レンズの最大の特徴である。

本記事では、そのあたりを重点的に説明しよう。

ただし、「三次元的ハイファイとは、こうである」

という明確な説明は出来ない、開発者で無いと決して

わからない部分(思想)が多分に存在するからだ。

もどかしい記事となると思うが事前に了承あれ。

----

ではまず、今回最初の未紹介レンズ。

(中古購入価格 148,000円)(以下、AF-S105/1.4)

カメラは、NIKON D5300(APS-C機)

2016年に発売された高付加価値仕様大口径AF単焦点

中望遠レンズ。(勿論フルサイズ対応、以下、本記事

の紹介レンズは全てフルサイズ対応だ)

「三次元的ハイファイ」と呼ばれるレンズとしては、

「AF-S NIKKOR 58mm/f1.4G」(2013年、後述)に

次ぐ第二弾レンズとなっている。

造詣が浅いユーザーの場合、「なんとか」という新技術が

出来たと聞くと、わけもわからずに「それは凄い!」と、

そうした新技術の搭載されている機材を欲しがったり、

あるいはその技術を褒めたり盲信してしまい勝ちだ。

(これは写真分野に限らず、あらゆる市場分野で同様だ)

しかし、新技術は、何らかの課題を改善する為の1つ

の手段でしか無い。ユーザーにとって、本当にそれが

有益かどうか?は、慎重に検討/判断をする必要がある。

具体的には、まず第一に、その課題が個々のユーザー

にとって問題点か否か?で、新技術の必要性は変わる。

例えば、いつも日中の明所で撮影する人にとっては、

高性能な新型手ブレ補正機能は一切不要だ。その搭載

で高価な値付けになった新機種を欲しいとは思えない。

第二に、新技術は、それだけが課題を解決する手段

なのか? 例えば、AFの性能を高めるのは、超音波

モーターがレンズに入っていれば、それで済むのか?

いや、カメラ側のAF方式(AFセンサーや、像面位相差

AF、AF判定アルゴリズム等)や、ユーザー側の技能

(AFで合い易い被写体部分を選択しているか? 又は

精度の高い測距点で、ちゃんと被写体を捉えているか)

にもよりけりであろう。だから、それらを解決や改善

するには、単に「超音波モーターが入っていれば済む」

とか「測距点が多くて、AF補足能力が高ければ良い」

という訳でも無い。

場合によっては、新機種でAF性能を高めて貰うよりも、

システム(カメラ+レンズ)のMF性能を高めた方が、

ずっと実用的なケースすらある訳だ。

余談だが、レンズの選び方が良くわかっていないビギナー

層が、純正レンズでは無く、レンズメーカー(サード

パーティ)製レンズを検討する際、「AFが合わないかも

知れないから、怖くて買えない」そうである。

まあ、つまらない「杞憂」であろう、仮に何らかの課題

が存在しても、撮影者側の技能で、問題点を回避する

手段は必ず存在する。すなわち「レンズ(やカメラ)の

性能を引き出せ無いのは、全て利用者側の責任」だ。

そう考えると、「新技術」により課題を解決しようと

する新製品については、その課題がユーザーにとって

本当に問題点であり、かつ、課題解決の為に新技術が

そのユーザーにとって実際に役に立つのであれば・・

そして新技術搭載故に高価になった新機材の価格が、

ユーザーにとってコスパが適正と見なせるかどうか?

・・そのような事を総合的に判断し、新技術の真の

実用価値を判断しなければならない。

その為には、まず、新技術とは何なのか?そこを

理解する事が最初のステップであろう、新技術の中身を

理解せず、「なんとなく凄い!」等と言っていたら、

まさしくビギナーレベルでしか無くなってしまう。

という新技術は、いったい何なのか?

・・いや、実は、私もそこが良くわからない(汗)

私は基本的には技術屋であり、世の中のたいていの

新技術の概要は理解できるが、この「三次元的ハイファイ」

については、その詳細内容は理解不能だ。

・・と言うのも、この「三次元的ハイファイ」は、

そういう名前の部品だとかソフトウエア、アルゴリズム

等では無く、これは「設計コンセプト」であるからだ。

よって「三次元的ハイファイ」について調べてもあまり

意味が無い。開発者の持つ設計思想は、一種のノウハウ

でもあり、下世話に言えば「企業秘密」でもあるから、

何をどうしたら「三次元的ハイファイ」になるのか?

といった論理的あるいは技術的な詳細説明は一切無い。

まあ、ごく簡単に言えば「三次元的ハイファイ」とは

「ボケ遷移を良好にする設計コンセプト」であろう。

「ボケ遷移」とは、本ブログ独自用語であり、定義は

「匠の写真用語辞典第38回記事」(予定)で説明済みだ。

簡単に言えば、

”写真用の(大口径等)レンズで発生する、「ボケ」

において、ピント面から、アウトフォーカス部に

変化していく上での、被写体輪郭などにおける、

コントラスト状態の「遷移」(移り変わる様)”

を、本ブログでは「ボケ遷移」と呼んでいる。

レンズ固有の「ボケ質」の良し悪しについては、銀塩

時代から中上級マニア層の間では良く語られていた。

だが、私が色々なレンズを所有して、それらの写りを

比べる研究を長年続けていると、様々な「ボケ質」の

良いレンズであっても、レンズによっては、ピント面が

まるで「シャープに写っている被写体を、ハサミで

切って別の写真に貼り付けたような写り」をするレンズ

があり(例:CONTAX RTS Planar系レンズ)あるいは、

「被写体のピント面から、なだらかに背景ボケに繋がる

ようなレンズ」(例:smc PENTAX-FA 77mm/F1.8

Limited)があったり、はたまた、両者の特徴を合わせ

持ち、ほぼ完璧と言えるボケ質を持つ優秀なレンズ

(例:MINOLTA STF135mm/F2.8[T4.5])も存在した。

余談であるが、「絵画」の世界において、例えば

16世紀の芸術家「レオナルド・ダ・ヴィンチ」等

により確立された技法で、「スフマート」(Sfumato)

というものがある。これは輪郭線を描かず、絵の具

等の色彩を塗り重ねて、立体感を演出する手法だ。

(「モナ・リザ」等でこの技法が使われている)

これに対して、日本の浮世絵や、その影響を受けた

19世紀末のヨーロッパにおける、後期印象派等の

「ジャポニズム絵画」においては、輪郭線をはっきり

描くスタイルであり、スフマート技法とは対照的だ。

ただ、これらは「芸術的にどちらが優れているか?」

という話では無く、両者の表現の技法がまるで異なる

という事がポイントだ。

さて、前述のレンズ群の内、PENTAX-FA77/1.8

(通称:ナナナナ)は、ピント面が特にシャープ

という訳でも無いのだが・・

「ボケの移り変わり(遷移)が良く、立体的な描写」

という評価で、本ブログ開設時(2005年頃)から

何度も説明していたと思う。

FA77/1.8の発売時点(2001年)では、PENTAXの

レンズカタログにおいて、このナナナナの説明には

「空気感に優れるレンズ」といった記載があったが、

さすがに「空気感」では、何のこっちゃ、さっぱり

わからない。当該レンズを入手し、実際に撮ってみて、

「ああ、もしかしてこの特性の事を言っているのか?」

と、曖昧に理解した次第であり、それを本ブログでは

「ボケ遷移の優れたレンズ」と紹介した訳だ。

まあ、前述の絵画での例で言えば、FA77/1.8や

「三次元的ハイファイ」レンズは、スフマート的で

あり、ボケが自然に移り変わって(遷移して)行く。

対して、Planar系レンズやアポダイゼーション系

レンズ、ペッツヴァール系レンズ等のピント面は、

とてもシャープな印象があり、ボケ部との対比

(差異)が大きく、輪郭線を明確化した浮世絵や

ジャポニズム絵画のような様相がある。

・・で、これらは、あくまで私の感覚的な話だが、

レンズ特性の表現において、他に類する説明手法

が、どうにも見当たらない。

でも、ポイントとしては、レンズのボケがどんな

特性であっても、それはまるで絵画の「様式」の

ように、様々な(設計)思想があるという事だ。

したがって、レンズの良し悪しというのも、そう

単純な話ではなく、芸術家の様々な作品スタイルの

ように「個性がある」という話に繋がっていく。

まあつまり、レンズには、それぞれの「設計様式」

が存在する訳だ。

(カタログ・スペック)に載っている訳でも無いし、

そのような綿密なレベルで、専門評価者やユーザー層

からのレビュー情報がある訳でも無い。

結局、実際に買って撮ってみるまで、どのレンズが

「ボケ遷移」に優れているのかは、わからなかったし、

かつ「ボケ質」なるものは、撮影条件によっても変化

してしまうので、そのレンズのボケ質やボケ遷移が

本当に優れているかどうか?は、よくわからない点が

依然大きかった。

私は「なんとかボケ質を自力で解析できないか?」

と、2000年代よりずっと考えていて、2010年代後半、

構想15年(笑)で、「TRANS FOCUS」というソフトを

完全自力開発(独自アルゴリズム)した。

当該ソフトは「プログラミング・シリーズ第5回記事」

でも詳しく紹介している。

以下は、そのソフトで、本AF-S105/1.4で撮った

写真を解析している画面である。

かけ、赤、黄、緑と、順次色が変化していけば、ボケ

遷移に優れたレンズと見なせる。また、背景ボケ部に

青や水色の色が発生していると、「ボケ質が固い」とか

「二線ボケの発生」等により「ボケ質が破綻している」

と見なす事ができる。

(注:従前の記事で紹介した時に比べて、このソフト

には「ボケ質の点数表示機能」が追加されているのだが、

まだその計算方法(アルゴリズム)が確立されておらず、

精度の高い得点が表示されていない。

この機能が完成すれば、「三次元ハイファイ」とか

「アポダイゼーション」のボケの点数が出るようになる。

まあ本ソフトは、完全な趣味的にボチボチ作っている

物につき、いずれ得点の精度を改善していく事としよう)

また、以下の画像も「ボケ遷移」の解析結果だ。

原理で、もっと、ずっと凄い解析ソフトをNIKONでも

開発しているだろうと想像される。

何故ならば「三次元的ハイファイ」の設計思想を

盛り込んで開発したレンズを、そうした特殊なソフト

で解析しない限り、ちゃんとその設計が正しく機能

しているかどうかの検証は出来ないからだ。

撮った写真を目視で見ても、まずそれは困難であり、

あるいは、近年主流となっている「レンズ光学設計

ソフト」を用いても、歪曲収差や被写界深度、

解像力やペッツヴァール和等は、計算で出て来て

表示されるだろうが、「ボケ遷移」という表示項目

は無い(計算されていない)と思われるからだ。

で、さらに言えば私のTRANS FOCUSは、撮った写真を

撮影後に「二次元的」にしか解析できないのであるが、

レンズ設計側(メーカー側)では多数の被写体位置や

被写体距離からの光路を「写真に写る前の段階」で

立体的・三次元的にレンズ特性解析が出来る筈だ。

その状態で、そのボケ特性を良好にする設計思想が

「三次元的ハイファイ」のコンセプトなのであろう。

なんとなく理解ができたであろう。

・・まあ、確かに、これまで他メーカーのレンズ光学

設計においては、そうした点に配慮していたとは思えず、

それがあったとしても、前述の「ナナナナ」の時のように、

ベテランの光学設計技師が、職人芸的な経験則を用いて

「こんな風に設計すれば、ユーザーにとって有益かも

知れない」と、感覚的に、そうした設計を行っていたに

過ぎなかったのかも知れない。

その「度合い」が設計解析ソフトにより数値化されて、

職人芸的な経験値が無くとも、誰にでも設計時点で、

その「味付け」を調整しながら、レンズを設計できる

のであれば、確かにそれは素晴らしい事だ。

だけど、ユーザー側から見て大きな問題点がある。

つまり「では、その三次元的にボケ特性を良好にした

度合いとか味付けは、いったい、どの程度なのか?

そして、どういう場合に良好になり、どういうケースで

そのボケ特性が活用できるのか?」

・・そういう情報が一切無いのであれば、せっかくの

良質な設計思想を、上手くユーザー側で活用する事は

大変に難しい。

これまでレンズ設計の専門家サイドでも、そういう

設計をする事が困難であったならば、撮った写真でしか

性能を評価する事が出来ない、という強い制限事項を

抱えているユーザー側では、ちゃんとしたレンズ性能や

特性の見極めや判断は、極めて困難では無いか・・

撮った写真を、ちょっと見ただけで「ふむふむ、この

三次元的ハイファイは、良好に機能しているな」等と

何でもわかってしまえるような超人的な観察眼を持つ

ユーザー等は誰も居やしない、メーカー側の専門職でも

無理なのだから、そんなユーザーや評論家が居たら、

もう「神」の領域であろう。(注:近年では、ちょっと

した事をしただけでも、すぐに「神だ」等と比喩を使うが、

ここでの「神」は、本当に「ありえない話」という意味だ)

の描写力についての詳細な言及は避ける。

本レンズは2019年に購入したばかりだ、少なくとも

5年、いや10年は使ってみて、十万枚か、それ以上の

撮影枚数を重ねて、さらに自作解析ソフト等での

解析評価を繰り返し、やっと、その特性が理解できる

という高度なシロモノである。

なかなか「手ごわいレンズ」だ、しかし、その事は

本レンズの購入前から十分に予想できていた。

つまり、私が本AF-S105/1.4を購入した最大の理由は

三次元ハイファイ特性を研究する為の、「研究材料」

なのである。

その為、本レンズの購入に至っては、これまでの

個人的な持論(ルール)であった

「レンズ購入価格の上限は13万円まで」を、

本レンズ購入を機に引き上げ、

「レンズ購入価格の上限は15万円まで」に、

変更する事となった。

まあこれは本レンズだけが原因なのでは無く、近年の

レンズ市場縮退(売れない)による製品の値上げ傾向と、

消費税増税(2019年、10%)により、旧ルールでの

13万円までの範囲で買える高性能レンズの選択肢が

狭まってしまった理由も大きい。

な、このレンズを、購入に値するかどうかを決める

コスパ感覚の判断は、非常に難しい。

全ての点で、本レンズの性能や特性を理解して

使いこなす事が大変困難だと思われるからだ。

スペック的に同様な「SIGMA ART 105mm/F1.4」

との比較が気になるユーザーも多い事だろう。

そちらは未所有なので、詳細の言及は出来ないが、

恐らくは全く設計思想が異なるレンズだと想像できる。

私は、設計思想が異なるのであれば、スペック被りの

レンズを重複所有する事は厭わないが、それにしても

大きく重く高価な「三重苦レンズ」を何本も所有する

事は困難だ、どちらかを選ぶしか無いだろうし、どれを

選ぶかは、あくまでユーザー次第だ。

ちなみに、様々なレビュー記事を読んだところで有益

な情報は得られ難い事であろう。前述のように、特に

本AF-S 105/1.4の真の特性は、一朝一夕で理解できて

使いこなせるようなものではなく、非常に手ごわい

レンズだからである。

----

では、次の「三次元的ハイファイ」システム

(中古購入価格 110,000円)(以下、AF-S58/1.4)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

2013年発売の高付加価値仕様大口径AF標準レンズ。

上記、AF-S 105/1.4に先行して入手していた、

史上初の「3D(三次元的)ハイファイ」レンズである。

(注:初出の当初は、「3D」と「三次元的」という

用語が市場では混用されていたと思われるが、後年には

ほぼ「三次元的・・」で統一されていった)

当該記事でも詳細は説明しているが、なんとも掴みどころ

の無い、こちらも相当に「手ごわいレンズ」である。

アンコントローラブル(制御不能)な要素が大きいレンズ

であるので、中級層や中級マニア層あたりでは、本レンズ

の事を「クセ玉だ」と評するケースが多い。

まあ、「クセ玉」(癖の強いレンズ)とは、直接的に

言いたく無い事の婉曲表現であり、ぶっちゃけ言えば

「写りが悪い」又は「どうやったら良い写りが得られるか

がわからない」という事態と、ほぼ等価であると思われる。

本レンズAF-S 58/1.4も、前出のAF-S 105/1.4と

同様に、高価なレンズ(定価21万円+税)である。

高価なレンズを購入したユーザーは、一部のケースを

除き、あまりそれについて低評価を下す事は無い。

何故ならば、低い評価は、自分自身が高価な買い物を

した行為を完全否定してしまうからだ。

低い評価がある場合は、本当に気に入らなくて、売却

したりしてしまったケースや、期待外れでかっかりして

その不満を誰かに伝えたい場合だけであろう。

で、なんともその評価がしずらく、自身の手に負えない

要素や特徴を持つレンズの場合、稀に「クセ玉」と称し、

「良く写る場合もあるかも知れないけど、自分には

そこはちゃんと判断できない。まあ、多くの場合で、

写りが悪いとは思うが、たまたま当たればちゃんと

写るかも知れないし、あるいは上手な人が撮れば、

使いこなせるのかも知れない」・・といった状況が

概ね「クセ玉」という評価に繋がる。

ただまあ、せっかく欲しくて買ったレンズであろうし、

「レンズの長所を引き出して使う事はユーザーの責務」

であるとも思っている。

だから「クセ玉」の評価で終わらず、できるだけ長期に

渡り沢山の条件で撮影してみて、本レンズの真の特性を

見極めてみようとする事が本筋ではなかろうか?

前記AF-S 105/1.4よりも、使いこなしが難しいのでは

なかろうか? 聞きかじりの情報を総合すると、どうやら

「三次元的ハイファイ」の第一弾である本AF-S 58/1.4

は、他の現行レンズ製品との差別化の為、その味付けを

やや過剰な程にしてしまった模様だ。

前述のように「三次元的ハイファイ」とは、数値性能を

向上させる為の新技術では無く、設計コンセプトである。

例えば、料理で言えば「味付けの方法論」であるから、

その度合いは、料理人(設計者)の感覚で決まってくる。

すなわち「もう少しスパイスを効かせるべきか? いや、

このあたり迄で留めておくか?」そうした度合いは、

その料理(製品)を、お客さんに提供し、評判を聞いて

みるまでわからないし、個々の、お客さん側の好みの

要素にも影響が強い部分だ。

NIKONでは初代三次元的ハイファイの本AF-S 58/1.4

の市場評価が、「良くわからん」「ボケボケの描写だ」

「クセ玉だ」などの、否定的な意見が多かった事を鑑み、

続く第二弾の三次元的ハイファイのAF-S 105/1.4の

味付けは、スパイスを弱めに配合し、エキセントリック

(=風変わりな様相)な要素を若干控え目にしたのだと

推測される。

いずれにしても、本レンズは手ごわい、これは前述の

AF-S 105/1.4にも増して、さらに手ごわいレンズで

あろう。

この「手ごわさ」は、まるで妖怪「ぬらりひょん」の

ようだ(笑) とらえどころが無く、かつ強い(凄い)。

(余談:旧来の伝説等では、「ぬらりひょん」とは、

何をするでも無い老人の妖怪、というイメージだったが、

「水木しげる」作品で「妖怪の総大将」として描かれて

以降、漫画「ぬらりひょんの孫」や、漫画/映画「GANTZ」

でも、とんでも無く強い妖怪(星人)として登場したり、

2010年代末の新版(6作目)アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」

でも、妖怪のまとめ役(悪役/敵役)として登場する。

ちなみに、近年の「ゲゲゲの鬼太郎」では、「猫娘」が

スマホを使って情報収集や連絡をしたり、「ねずみ男」は、

あくどいネットビジネスで儲けようとする等、現代的だ)

撮影し、その特性をちゃんと理解しつつ、これらの

特性を利用者自身の「制御下」におかなくてはならない。

まあつまり、「じゃじゃ馬」である、それを乗りこなす

には、沢山の経験と、技術と、信頼関係が必要だ。

現段階での評価は、本レンズにおいても避けておく、

これもまた一朝一夕に中身がわかるレンズでは無い。

そして、本レンズも同様に、世間にあるユーザーレビュー

等は、あまり信用に値しない事は述べておく。

例えば、10年間、100万枚を撮ってからのレポートなど、

まだ存在しないからである。

----

では、今回ラストのシステム

(中古購入価格 70,000円)(以下、DC105/2)

カメラは、NIKON D500(APS-C機)

1993年発売のDC機構搭載型AF大口径中望遠レンズ。

NIKONが「三次元的ハイファイ」の思想に至る約20年

前に実現された「ボケ質を良好にする為の設計思想」

のレンズが、本DC105/2であった。

ただ、こちらは、概念的な「コンセプト」では無く、

明確な技術的機構(DC機構)により、それを実現しよう

と試みていた。

別途存在するDC環(下写真)を、設定した絞り値と

同じ値にまで廻す。この時、DC環をR(リア)方向に

セットすると、後ろ(背景)ボケが綺麗になり、

逆にF(フロント)側に設定すると、前(前景)ボケを

良好にする事が出来る。

や補正の度合いを、このDC環の設定で、レンズ構成に

おける配置(位置)を手動で変えて制御するという

理屈であり、この為、絞り設定値を超えて、DC環を

最大等にまで廻してしまうと、球面収差の過剰補正に

より、描写が軟焦点(ソフトフォーカス)化する。

(下写真が、その実例)

DC環を廻した際の効能は確認し難い(出来ない)為、

本レンズの正しい用法を理解していないユーザー層

では、「DCレンズはソフト(フォーカス)レンズだ」

という誤解が極めて多いレンズであった。

ちなみに上写真のみ、DCレンズの軟焦点化を意図的に

制御する為、母艦は一眼レフでは無く、その措置が

可能なミラーレス機SONY α7を使用している。

(注:本DC105/2は絞り環を持つAi方式のレンズで

あり、他社機でのアダプターでの利用が容易である。

---

前述のAF-S58/1.4Gは、G型対応アダプターで利用可。

冒頭のAF-S105/1.4Eは、電磁絞り(E型)対応なので、

これは近代(2007年以降)のNIKONデジタル一眼レフ、

又は電子アダプターを利用しないと、他社機では一切

使用する事が出来ず、汎用性に欠けるレンズである。

---

ちなみに、DC環を廻してしまうと、内部のレンズ位置

が変化し、結果、合焦距離も変動する。したがって、

本レンズには、無限遠を超えて合焦を可能とする為の

距離指標でのマージン(余裕)が存在する。しかし、

この結果、MF技法・操作系に悪影響が出る為に、

マウントアダプター使用でミラーレス機でDCレンズ

を使うのは、結構繁雑なMF操作性となり、面倒だ)

・・まあ、このあたり迄の説明は、毎回の本レンズの

紹介記事で書いている事である。

ボケ質は悪く無い。まあ、そういう設計仕様だから

当然ではあるのだが、NIKKORレンズと言えば、銀塩

時代から、ボケの固い(=ボケ質の悪い)レンズが

とても多かったので、本DC105/2の特性は、銀塩時代

末期においては、とても希少な長所であった。

何故ボケが固いレンズが多かったかは、簡単に言えば

解像力(解像感)を優先して設計されたNIKKORレンズ

が多かったからだ。何故そういう設計仕様であったか

も理由があるのだが、長くなる為、また別の記事で

詳しく説明しよう。まあ、過去記事でも、そのあたり

の話は、ちょくちょく記載しているので、だいたい

もう読者の方は理解していると思われるが・・

で、前述のAF-S105/1.4は、本DC105/2の後継レンズ

とも言えるが、発売時期が20年以上も異なる為、

「全くの別物」と言っても過言では無い。

そして、あまりに別物であるからか?本DC105/2は、

AF-S105/1.4発売後も、併売されていた。

DC105/2の発売時(1993年)定価は、記憶によれば

13万円(?)+税であった。

AF-S105/1.4発売時(2016年)では、DC105/2の定価は

147,500円+税であり、20年以上経っても、あまり値上げ

されていない。まあ、とは言え、再三の消費税増税を

抜きにすれば、この約20年間での物価水準は、あまり

変わっていないし、製品も20年以上も売り続けて

いれば、開発費や金型費等は、とっくに償却できて

いる筈なので、値上げする方が不条理であろう。

(注:DC105/2は、2020年末頃に生産終了となった)

まあ、Fマウントレンズを値上げできないから、結局、

新型システム(Zマウント)で新レンズを高価に売る

しか無い状態なのであろう、さもないと、近代に

おいて大きく縮退したレンズ市場では、ビジネスを

支えきれない。

でも、これらのレンズの中古相場の推移は面白い。

本DC105/2の中古相場は、昔は7万円から、現代では

8万円台程度で、各時代での定価や消費税の上昇に

合わせて漸増傾向だ。

そしてこの相場は、昔からのNIKKORレンズの中古市場

での標準掛け率、つまり「NIKKOR中古は定価の6割」

という(暗黙の)相場ルールに準じていると思われる。

だが、本記事で前述の「三次元的ハイファイ」レンズ

の2本は、この掛け率よりも若干低く、だいたい

定価の50~55%程度である。

この差は、恐らくだが「中古市場での売り難さ」に

起因していると思われる。まあつまり「三次元的・・」

レンズは、効能がわかりにくく、ユーザーから見た

「付加価値」とはなり難い、まあ、ぶっちゃけ言えば

不人気なレンズなのだろうと思われる。

まあそれもそうだ、AF-S58/1.4は、スペックだけを

見れば、銀塩時代から続く、ごく普通の標準レンズ

と同等であり、それでいて、定価21万円+税は、

誰がどう見ても不条理に高価すぎると思うだろう。

銀塩MF標準50mm/F1.4等ならば、そのフタケタ安い

価格の2,000円で買ったレンズも何本かあるのだ。

まあ、新技術を搭載したレンズは膨大な開発費等が

かかっているから、販売数が少ないレンズの場合は、

個々のレンズに対し開発・製造原価の償却が高額に

乗って来て、販売価格が高価になる事は理解は出来る。

でも、それはメーカー側での理屈であり、ユーザー側

から見たら、新技術開発にお金が掛ったかどうか?

等は、どうでも良い話だ。あくまで、レンズの性能を

見て、それが価格に見合うかどうか?つまり、コスパ

が優れているかどうかを判断するだけである。

そういう意味では、「三次元的・・」レンズは、

”コスパが極めて悪いレンズ”となってしまう。

まあ新技術を謳っているだけの、超絶的な性能が

得られるのであれば、パフォーマンスが高い、という

事となり、若干のコスト高はトータルのコスパ面では

容認できる可能性もある。

しかし、高価なだけで、写りがイマイチならば、

そういうレンズのコスパ評価は最低点に近くなる。

ちなみに、今回紹介のレンズ群の個人評価DBでの

コスパ点評価だけを挙げておくならば・・

AF-S105/1.4=1.5点、AF-S58/1.4=1.5点、

DC105/2=2点(いずれも5点満点)である。

まあ、どれも似たり寄ったり、どんぐりの背比べの

低コスパ評価であるが、中でも本DC105/2だけは、

少しだけ他の「三次元的・・」レンズよりもましだ。

マニアック度や歴史的価値も高いから、個人DBでの

総合評価点も4.1点と悪く無い。そして総合評価が

4点を超えるので、私は「名玉」と称している。

----

本記事の総括であるが、今回紹介の3本のレンズは

いずれも、AF時代以降のNIKKORとしては、ボケ質に

配慮した希少なコンセプトのレンズ群である。

NIKONユーザーの中上級マニア層であれば、どれかの

レンズ(注:もう1本、「DC135/2」は未所有だが、

恐らくは「DC105/2」と類似の設計思想だろう)は、

持っていても悪く無いレンズだと思われる。

でも、いずれも価格が高価であるから、あくまで

マニア層向けだ。初級中級層に推奨できるレンズには、

あまり成り得ない。

----

さて、今回の「三次元的ハイファイ」特集記事は、

このあたり迄で・・ 次回記事に続く。