最強のマクロレンズを決定するシリーズ記事。

今回からは「望遠マクロ」カテゴリーとし、

本記事は、その予選第1組とする。

ここで「望遠マクロ」とは、焦点距離が110mm以上、

または換算画角が110mm以上で、最大撮影倍率が

1/4倍以上のマクロまたは準マクロレンズとする。

この条件に当てはまる所有レンズは13本だ、

1予選記事あたり6~7本の紹介(対戦)数とし、

2記事(2予選)を連続して掲載する。

では早速、望遠マクロの予選(1)を始めよう。

----

まずは最初の望遠マクロレンズ。

![_c0032138_06465396.jpg]()

(注:原語綴りにある変母音は省略)

レンズ購入価格:138,000円(新品)(以下、MAP110/2.5)

使用カメラ:SONY α6000 (APS-C機)

2018年発売のフルサイズ対応MF等倍望遠マクロ。

「望遠」のマクロと言う割りには、実焦点距離が短い

が、便宜上、このカテゴリーに入れている。

![_c0032138_06465395.jpg]()

というと、どういう定義なのであろうか?

実は、この定義は曖昧であり、定説は存在しない。

一応、いくつか上げておく

1)画角が狭いレンズの事

2)レンズの焦点距離に対して、レンズ鏡筒が

それよりも短いレンズ

3)焦点距離とバックフォーカスの比が大きいレンズ

4)実焦点距離がある程度長いレンズ

・・と、まちまちである。

ここもまた、本ブログでは様々な記事で指摘している

「写真界・光学界では、用語統一が出来ていない」

という事実における弊害であろう。

およそ百年以上にもおよぶ近代カメラの歴史の中で、

業界内で「用語統一」や「規格統一」の動きを実現

できなかった事は、残念な事実である。

さて、それを言っていても始まらない。

一般的観点であれば、やはり4)の定義であろう。

「焦点距離の長いレンズを望遠と呼ぶ」という事だ。

じゃあ、35mm判(フルサイズ)において、何mm

くらいから望遠(や、他の名称)を使うべきか。

そこも実は、まちまちなのだが、この機に本ブログ

での解釈と定義を(限定的な範囲で)述べておく。

*35mm判(フルサイズ)用、単焦点レンズに

おける実焦点距離と名称の(個人的)定義

超広角:~21mm(注:魚眼は別カテゴリー)

広角 :22mm~30mm

準広角:31mm~39mm

準標準:40mm~49mm(その1、短焦点側の準標準)

標準 :50mm~59mm

準標準:60mm~69mm(その2、長焦点側。又は準中望遠)

中望遠:70mm~109mm

望遠 :110mm~299mm(注:120mm~の境界も可?)

超望遠:300mm~無制限(または600mm迄)

超々望遠:(601mm~)

ちなみに、それぞれの名称の境界には、基準となる

レンズが存在している。(例、21mm、31mmレンズ等)

それらの境目レンズをどう呼ぶか?を、考察すれば

だいたい、この境界線は明確となってくるだろう。

あえて、一般的な焦点距離のレンズ群を想定した場合

には、以下のように考えておくのが無難だ。

*35mm判の一般的な焦点距離のレンズにおける分類

超広角:14mm、17mm、21mm等

広角 :24mm、28mm等

準広角:31mm、35mm等

準標準:40mm、45mm等(短焦点側の準標準)

標準 :50mm、55mm、58mm等

準標準:60mm、65mm等(長焦点側の準標準、or準中望遠)

中望遠:77mm、85mm、90mm、105mm等

望遠 :120mm、135mm、180mm、250mm等

超望遠:300mm、400mm、500mm、600mm等

超々望遠:800mm、1000mm等

ただし、ズームレンズの場合は、この定義は、また

曖昧になってくる。あるいはAPS-C型センサー以下の

専用レンズとか、中判以上の大型フィルム/センサー

用レンズとかもあり、極めてややこしい。

一般的には、ズームの場合は内包する焦点距離で

名称を決め、異なるセンサーサイズ用レンズの場合は、

一旦35mm判(フルサイズ)に焦点距離を換算した上で、

その換算焦点距離に基づき、上記の定義を適用する。

同様な手法で、マクロについても考察してみる。

これは、本シリーズ記事(最強マクロ)での

境界の分類だ。

*本シリーズ(最強マクロ選手権)における、

35mm判用または他センサー用の単焦点マクロ

レンズでの実焦点距離、または換算焦点距離と

名称の定義

広角 マクロ:~28mm

準広角マクロ:~39mm(注:広角マクロと統合)

標準 マクロ:40mm~65mm

中望遠マクロ:66mm~109mm

望遠 マクロ:110mm~(およそ500mm)

ここもまた、境界となる焦点距離のレンズは

具体的な機種をイメージしている(例:65mm、

105mmマクロ等)その境目レンズを、どの

カテゴリーに分類するか?が、ポイントだ。

さて、余談が長くなったが、余談とも言い切れず、

重要な話だ。つまり世の中にちゃんとした写真用語

の定義が存在していない事が、深刻な課題な訳だ。

で、110mmの本レンズは、一応「望遠マクロ」の

カテゴリーに入ると定義しておこう。

![_c0032138_06465448.jpg]()

ある為、ここでの説明は最小限としておく。

ごく簡単に、長所、短所だけ述べておこう。

<MAP110/2.5の長所>

*現代マクロらしく、非常に高描写力である。

*旧機種MAP125/2.5の弱点を良く改善してある。

*MFであり、近接撮影時の操作性・技法に適する。

*電子接点有りのレンズで、一部有益な面もある。

*製造品質(作り)が良い。

*マニアック度が高い(希少感、所有満足度、等)

<MAP110/2.5の短所>

*価格が異常に高価である。

また、中古玉数が少なく、中古買いが厳しい。

*やや大きく、重い。(「三重苦」傾向がある)

*MFでの近接撮影等は、ビギナー層では厳しい。

*ピント回転角がやや大きく、疲労しやすい。

*SONY Eマウント専用で、他機装着汎用性が無い。

*電子接点有りのレンズの為、カメラ本体側での

余分な機能(例:MF距離指標表示等)が効いて

しまう場合がある。

本MAP110/2.5を買うか否か?は、ユーザー(消費者)

側の用途、志向性、スキル等に大きく依存するだろう。

最終的には、買う側の価値感覚の判断によりけりだが、

まあ、ビギナー層向けのレンズでは無い事は確かである。

---

では、次のマクロレンズ。

![_c0032138_06465402.jpg]()

レンズ購入価格:58,000円(中古)(以下、EX150/2.8)

使用カメラ:NIKON D500 (APS-C機)

2011年に発売されたフルサイズ対応AF等倍望遠マクロ。

![_c0032138_06471523.jpg]()

としたのだが、これはまあ、フォクトレンダーの

マクロアポランター(MAP110/2.5、MAP125/2.5)を

望遠マクロのカテゴリーで対戦する為の措置である、

とも言える。

実際に一般的に普及しているマクロレンズの範疇で

焦点距離別に再度分類定義をするならば、以下の

ような感じだ。

*一般的な焦点距離のマクロレンズにおける分類

超広角マクロ:15mm、20mm等(機種数は少ない)

広角 マクロ:24mm、28mm等(機種数は少ない)

準広角マクロ:35mm等(APS-C機専用含む)

標準 マクロ:50mm、60mm、65mm等

中望遠マクロ:70mm、90mm、105mm等

望遠 マクロ:125mm、150mm、180mm等

超望遠マクロ:300mm等(等倍は存在しない)

また、マクロとしての撮影倍率の要件定義は、

*実際の定義 :最大撮影倍率が1/2倍以上のもの

*緩和した定義:フルサイズ換算で1/5倍程度以上

・・という感じであろうか。

「実際の定義」は、現代で販売されているレンズに

マクロの名称が付くか否か?という感じであり。

「緩和した定義」は、本シリーズ記事に参戦できる

レンズの選別基準(条件)となっている。

まあ、いずれにしても、本EX150/2.8に関しては

150mmの焦点距離で、等倍であるから、紛れも無い

「望遠マクロ」となる。

以下は、本レンズEX150/2.8の話としよう。

本レンズの注意点だが、NIKON Fマウント版の場合、

NIKONの特定のデジタル一眼レフ(NIKON D5300等)

に装着した場合、AFが効かないケースがある。

これはレンズ側ファームウェアのアップデートで治る

かも知れないが、サービスセンター送り等、面倒で

あるならば、単純には使用母艦を変えてあげれば良い。

今回使用のD500等では、問題なくAFは動くし、逆に

古い機種でも大丈夫だ。あくまで特定の機種との

組み合わせのみで起こる現象な模様だ。

![_c0032138_06471522.jpg]()

限らず、一般に、近代マクロレンズ全般で描写力は

かなり高い。

また、望遠マクロ全般ではAFの速度・精度が大きな

課題となる。まあつまり、AFでは「遅くて、合わない」

という訳であり、これはどの望遠マクロでも、たとえ

超音波モーターを搭載していたとしても同様だ。

では、MFで合わせるのはどうか? まあ、それが基本的

な対策であろう。ただし注意する点は、望遠マクロは

視野が狭く、かつ(開放測光では)被写界深度が極めて

浅い為、たとえ目の前に居る昆虫等でも、ファインダー

で、それが何処に居るのか?全くわからない。

(ボケすぎていて見えない、あるいはレンズを向けた

位置と微妙にずれている、という理由)

だから、MFで合わせる事自体も難関となる。

「上級MF技法」を使うならば、有限回転式ピントリング

での距離指標表示領域での手指の感触により、だいたい

の撮影距離をセットしつつ被写体を探してあげれば良い。

しかし、この技法は難しく、そう簡単には実践できない。

それと、本レンズを含め、ほとんどの近代望遠マクロは

(超音波モーター搭載の場合)無限回転式ピントリング

と距離指標有りのハイブリッド型であるが、場合により、

この無限回転式ピントリングでの、距離停止感触

(つまり、最短と無限遠に達すると、コツンとした

振動や音が伝わってくる)が弱いケースもあるだろう。

そうなると、もう、どこが最短か無限遠かわからなく

なる為、MF撮影技法の、ことごとくが成り立たなく

なってしまう。まあ望遠マクロでは、まだ大丈夫だが、

ミラーレス機用の普及マクロレンズ等では、殆どが

無限回転式ピントリング、かつ距離指標無しであり、

もうこれは「MFで撮るな」と言っているのと等価な

ほどの劣悪な仕様だ。

そうであっても、AFが速くてかつ合えば文句は無いが、

近接から無限遠までのAF駆動速度は大変に遅く、

また近接撮影での浅い被写界深度ではAFの精度も出て

いない。すなわち、殆どのマクロレンズは、MFで撮る

しか無い訳だ。その際に、ピントリングの仕様

(無限か有限か、距離指標があるか否か)は、とても

重要となる。

正直言えば、「無限回転式ピントリングのみ」の

仕様のマクロレンズは、実用的では無いと思っている。

そういうレンズも何本か買ってしまい、その都度

「非常に使い難い」と思ってしまう次第であるので、

最近では、そういう仕様のマクロを買う事を意図的に

避けるようになってきている。

---

では、3本目のレンズ。

![_c0032138_06471643.jpg]()

Close Focus(注:変母音は省略)

レンズ購入価格:54,000円(新品)(以下、APO180/4)

使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited(μ4/3機)

2003年頃に発売のMF単焦点小口径望遠レンズ。

「Close Focus」という型番名は「近接可」を表し、

APO銘は、ざっくりと「色収差の補正」という意味で、

異常低分散ガラスレンズを2枚使用している。

最短撮影距離1.2mは、(マクロを除く)180mm

単焦点レンズとしては、トップクラスの近接性能

であり、最大撮影倍率は1/4倍にも達する。

μ4/3機に装着時には、(今回のE-M5Ⅱ等の場合)

360mm相当、最大1/2倍マクロ(換算)

または、デジタルテレコン2倍モード使用時で、

720mm相当、最大等倍マクロ(換算)

の性能が得られる。

![_c0032138_06471694.jpg]()

持つレンズは希少であり、コシナ(フォクトレンダー)

製では、2000年代前半に2本があるのみだ。

ただまあ、そう書かれていないでも、寄れる(近接

に強い)レンズは多数あるので、製品名等には

拘らずに、個々のレンズでの最短撮影距離の仕様を

参照していくしか無い。

基本的には、レンズの仕様(カタログ・スペック)上

で、最短撮影距離の性能は非常に重要であり、極論を

言うならば、「開放F値とかはどうでも良いから、

最短撮影距離の短いレンズが、個人的には欲しい」と

思ってしまう。

以下、最短撮影距離の短い単焦点望遠レンズを

上げておこう(最短撮影距離、発売年代、製品名)

*最短撮影距離の短い180~200mm単焦点望遠レンズ

1.2m:2000年代:COSINA APO180/4(本レンズ)

1.2m:2000年代:PENTAX-DA 200mm/F2.8(未所有)

1.4m:1980年代:CONTAX Sonnar T* 180mm/f2.8

1.5m:1970年代:CANON New FD200mm/f4

1.5m:1980年代:CANON New FD200mm/f2.8(注:後期型)

1.5m:1980年代:NIKON AiAF ED 180mm/f2.8(未所有)

1.5m:1990年代:CANON EF200mm/f2.8L USM(未所有)

1.5m:1990年代:MINOLTA HI-SPEED AF APO 200mm/f2.8G

これらは記憶に頼って書いているので、抜けがある

かも知れない。(例:海外製オールド望遠レンズ等。

ちなみに、国産オールドMF望遠レンズ(~1980年代)

では、最短撮影距離が短いものは極めて少ないと思う)

そして勿論、(望遠)マクロレンズは除いている。

また、望遠端200mm級の準オールドのMF/AFズームで

マクロ切換モードを持ち、最短撮影距離が1mを切る

レンズも稀に存在するが、それも含めていない。

それから、最短撮影距離が短いレンズの方が最大撮影

倍率が高くなる訳でなく、(未所有だが)最短1.2m

と本レンズと同等のPENTAX-DA 200/2.8は、

最大1/5倍となる。このあたりは近接撮影時のレンズ

内部機構の構造や設計仕様によりけりだ。

・・で、すなわち本APO180/4やSonnar180/2.8

(次回記事で紹介)は、相当に寄れる180mm級レンズ

という事となり、本シリーズ記事にノミネートされて

いる訳だ。

また、1.5m以上の最短撮影距離の単焦点望遠は

数が多く、ありふれたスペックだと見なし、これらは

本シリーズ記事では取り上げていない。

それと、本APO180/4(2000年代)以降、180~200

mm級単焦点望遠レンズは、マクロおよびμ4/3機専用

を除き、1機種も新発売されていないのではなかろうか?

まあ、もはや「望遠ズームに内包される焦点距離だ」

という市場判断なのだろう。

ただまあ、F4級、F2.8級の望遠ズームは「三重苦」

となってしまう。本レンズのような、小型軽量

(重量468g実測値)な、「寄れる望遠」は、現代に

おいても、それなりに存在意義があると思うのだが・・

![_c0032138_06472271.jpg]()

セミレア(希少)品となってしまっている。

よって中古相場もプレミアム価格化していて、近年

に見かける個体は何と10万円以上する事も普通だ。

ちなみに、私の新品購入価格は54,000円だが、

これでも、本レンズの「コスパ」評価点は減点されて

しまっている。まあつまり、実力値や実用価値は

”2万円台後半が良いところだ”、という感じだ。

---

さて、4本目のレンズ。

![_c0032138_06472258.jpg]()

レンズ購入価格:13,000円(中古)(以下、KENKO400/8)

使用カメラ:SONY α7(フルサイズ機)

2012年頃の発売と思われる小型軽量のミラーレンズ。

Tマウントを採用していて、各種のマウントにユーザー

側で交換可能ではあるが、NIKON F用を購入しておけば、

多くの機体にマウントアダプターを介しても装着できる。

本ミラー(レンズ)も、マクロでは無いのだが、

高い近接撮影能力を持ち、最短撮影距離1.15mで

最大撮影倍率1/2.5倍(0.4倍)の仕様だが、

実際には、ピントリングは、もっと廻す事が出来、

最短約1m強、倍率1/2倍程度は得られるのでは

なかろうか。

本レンズをAPS-C機やμ4/3機に装着すれば、

さらに撮影倍率を高められるが、600mm~800mm

程度の超々望遠画角&等倍近くの最大撮影倍率は、

遠距離撮影も近接撮影でも、少々過剰な場合も

多々ある為、今回はフルサイズ機で使う事とする。

ミラー(レンズ)では、寄れる仕様のものも多く、

今回からの「望遠マクロ」のカテゴリーでは、

都合3本のミラー(レンズ)が登場する。

![_c0032138_06472349.jpg]()

(約500g弱)でもある、SONY α7との組み合わせ

においては、1kgを切るシステム重量であり、

小型軽量でありながら、400mm以上の超望遠画角

と近接性能が得られる、とてもコンパクトで便利な

システムとなる。

ただ、本ミラーに関しては、いくつもの課題がある。

まずは、ピント合わせが、そこそこ難しい事だ。

ピントリングの回転角は適切か、またはやや大きい

くらいで良いのだが、通常のガラスレンズと比べて、

距離感とピントリングの回転感覚が一致しにくい。

(しかし、この課題は、殆どのミラーで同様だ)

次いで、画質が悪い。

特に課題となるのは、解像感があまり無い事と、

コントラストが低い事である。一般的な望遠レンズ

並みの画質を期待してしまうと、大きく裏切られる。

ラストの課題としては、手ブレの発生だ。

特に、今回のようにSONY機(α7以外でも一緒)

に装着する場合、AUTO ISOで使ってしまうと、

曇天等での弱暗所だと、1/60秒とか、そのあたり

のシャッター速度にまで落ち込んでしまう。

これは、勿論、暗いという他、近接撮影において

露出(露光)倍数がかかり、見掛け上のF値が

F8よりもさらに低下し、概算だが、F11~F12

相当あたりで撮っているのと同等になるからだ。

で、SONY機の常として「利用者があまり高感度を

使うのを阻止する仕様」となっている場合が

昔から極めて多い。これは多数のSONY機において

高感度のスペック制限が厳しい、AUTO ISOの

上限感度が低い、AUTO ISO時の感度の切り替わり

シャッター速度が低い、なおかつ、その低速限界

設定機能が無い(注:α7系Ⅱ型機以降は、有り。

→後述)等の共通の仕様コンセプトとなっている。

これはまあ、ビギナー層等が不用意に高感度で

撮って「SONY機はノイズが多い」等の初級評価を

バラまかれるのを恐れているのだろうとは思うが・・

それにしても、SONYが製造した高感度センサーを

他社に供給する際等でも、他社カメラでは目一杯

の高感度性能を謳ってカタログスペックを上げて

いるのに、SONYでは、例えば旗艦α99でも、最大

ISOは25600までに留めていたりしていた。

まあつまり、「SONY機はユーザーがISOを高める

事を嫌う仕様」となっている事は明白なので、

本ミラー(レンズ)のようなブレ易いレンズを

使う際には、手動ISO設定で「手ブレ限界速度」を

十分に意識する必要がある。

「手ブレ限界速度はいくつか?」とは聞く無かれ、

それは撮影者のスキル(技能)に、モロに依存する。

上手な人ほど、それは低くできる訳だ。

一応だが、ビギナー層での「手ブレ限界速度」は、

「フルサイズ換算のレンズ焦点距離分の1秒」

が定説となっている。まあつまり、本ミラーを

フルサイズ機で、そのまま(変にデジタル拡大等を

掛けない)で使うならば、1/400秒をキープすれば

良い事となる。これは日中曇天でも近接撮影時には

ISO感度を1600~3200程度まで高めないと、

そのシャッター速度はキープできない場合がある。

ここまでISO感度を上げると、高感度ノイズ発生が

心配になるのであれば、その利用者が手ブレを防ぐ、

高いスキルを持っているならば、1/200秒か、

あるいは頑張って1/125秒あたりまではいけるで

あろう。そうすればISO感度はもっと下げられる。

ただまあ、さすがに1/60秒や1/30秒ともなると、

どんなに高いスキルを持っていても、まず手ブレは

防げない。1/400秒に対して、3~4段も低い

値だからだ。さらに言えば、「じゃあ、近年の

機体等で内蔵手ブレ補正が5段程度の高性能の

ものを使えば防げるか?」というと・・

今度は、数十分の1秒程度の低速シャッターで、

仮に手ブレが防げた(無かった)としても、屋外の

自然撮影等では被写体は風などで揺れていたり、

昆虫等では微妙に動く、あるいは羽ばたく、などの

動作しているから、被写体ブレが防げない事となる。

このあたりの話は、基本的な原理だけをまず理解

しておいて、後は、ともかく実践撮影・実践練習

あるのみだ。で、ここで重要な注意点は

「決してカメラの性能だけに頼って撮らない事」

である。

なお、勿論、SONY α7系のⅡ型機以降では、内蔵

手ブレ補正機能が搭載されているが、その機能だけ

に頼るのではなく、ここまで述べてきたような、

手ブレ限界等についての理解や実践が必須だ。

又、α7系Ⅱ型機以降では、手ブレ補正機能に加え、

「ISO AUTO時の低速限界設定機能」が搭載されて

いて、むしろその機能の方が手ブレおよび被写体ブレ

に対する対応力は高いのだが、それを有益に活用

するには、利用者自身のスキルにも大きく依存する。

本KENKO400/8、あるいは、本カテゴリーでの他の

「望遠マクロ」は、いずれも使いこなしが難しい。

だが、これくらいの高いレベルの難しいレンズを

使いこなせるのであれば、カメラ側の手ブレ補正機能

の有無等は、ある意味、どうでも良い話となる。

---

では、5本目のレンズ。

![_c0032138_06472374.jpg]()

レンズ購入価格:89,000円(中古)(以下、ZA135/1.8)

使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)

2006年に発売された大口径AF望遠レンズ。

こちらもマクロでは無いが、最短撮影距離72cmは、

恐らくは、全135mm単焦点(マクロを除く)レンズ中

で、トップの近接性能であり、最大撮影倍率は1/4倍。

APS-C機への装着や、SONY機に備わるデジタル拡大

機能の併用で、例えば0.75倍程度の換算撮影倍率

が得られる。(注:35mm判用の135mmレンズで、

「マクロ」という物は存在しなかったかも知れない。

私が知る限り、最も近い仕様は、125mm/F2.5と

150mm/F2.8のマクロがある→本シリーズで登場)

また、大口径F1.8である事も、多大なボケ量を得たり

動体撮影でのシャッター速度の高速化、および暗所での

撮影にも向く。

![_c0032138_06473177.jpg]()

と「暗所のステージ・イベント(ライブ等)での

中距離人物撮影用途」の、「二刀流レンズ」として

重宝している状態だ。

悪い描写力のレンズでは無いが、最大の課題は

その価格であった。発売時定価が20万円+税と

高価であったので、相当な「ブルジョア感」があり、

なんだか「ツァイス銘」を無理矢理につけて

(注:その年、SONYはKONICA MINOLTAから「α」

の事業を引き継いだばかりだ)そのネームバリューで

値段を吊り上げている悪印象があり、本レンズの

購入は、中古相場が十分に下がるまで、およそ

10年間も遅れた。

で、発売後10年も経てば、もうデジタルカメラでは

「仕様老朽化寿命」(周囲の新鋭機と比べて、

あらゆる性能が酷く見劣りし、使いたくなくなる)

が来てしまっている状態だ。

レンズの場合は、そう簡単に「仕様老朽化寿命」が

来る訳では無いが、それでも例えば超音波モーターが

非搭載である事から、AF速度の不満は出てきたりする。

(注:有限回転式ピントリング+距離指標有りの仕様の

レンズの為、MFによるAF弱点回避は出来ない訳では無い)

まあ、なので、近年では、ステージ撮影用途では、

SIGMA 135mm/f1.8 DG HSM | ART (2017年)を

本ZA135/1.8の代替レンズとする場合も多くなり、

本レンズは「自然観察撮影用途」の比率が高くなって

来ている次第だ。(注:コロナ禍でステージ系イベント

が激減してしまっている状況もある)

勿論、本格派(望遠)マクロレンズ程には寄れず

最短72cm止まりではあるが、他のマクロレンズ

ではF1.8級の大口径なものは存在しないので

(注:一般的なマクロレンズは開放F2.8~F4級だ。

ごく稀に開放F2級マクロも存在するが、機種数が

とても少なく、その焦点距離も最大100mmである。

→Zeiss Milvus 100mm/F2M 未所有。旧製品あり)

そういう点では、本ZA135/1.8は、大口径(準)

マクロとしての、特徴的な用法が生じる訳である。

![_c0032138_06473179.jpg]()

特に、SONY α Aマウントは絶滅危惧種となって

いる為、Aマウントのレンズは年々中古相場が

下がっている状況だ。元々の定価が高価すぎる

状態だから、あまり極端には中古相場が下がる事は

まず有り得ないが、定価の1/3程度、6万円台とか

であれば、購入の選択は悪くは無いと思う。

(参考:コロナ禍以降、中古レンズの相場の動向は

二極化している。実用価値が低い又は不人気な物は

下落幅が大きいが、コロナ期の余剰資金の使い道や

ステイホームにおける、サイド・ビジネスの展開に

おいて、どの市場分野でも「投機」という措置が

増えている。なのでカメラ・レンズ市場においても、

投機的な付加価値があるもの、例えば本レンズの

ように「Zeiss銘が付く」といった物は、中古相場が

殆ど下落しないか、あるいは逆に、大きく高騰して

しまっているものも多い(例:CONTAX銘のレンズ等)

---

「ZeissやCONTAXの名前だけで高額になるのか?」と

驚くマニア層も多いとは思うが、元々旧来のマニア

間においては「投機」は暗黙の「御法度」であった

訳だし、それらのレンズ群が、単なるブランド銘に

過ぎない事も知っているし、その真の実力値も十分に

理解している。まあなので、そういう経験や知識や

文化やタブー意識を持たない、新たな消費層の登場と

ネット環境の普及の組み合わせにより、そんな事に

(異常な迄のプレミアム相場化)なってしまう訳だ。

---

本ZA135/1.8については、5年程前の相場よりも

僅かな下落に留まる程度で、上記の本文に書いた

ような6万円台の相場にまでは、現状落ちていない。

大局的に言えば、コロナ期においては中古レンズは

買い頃とは言えず、個人的にも2021年位からは、

中古レンズの購入を大幅に控えている。

---

なお、ここ10年程の写真市場縮退により、高額に

なりすぎた近年の新品写真機材(カメラ・レンズ)

に対する反発的な企画・市場戦略から、2021年頃

から、幸いにして、国内各カメラメーカーにおいても

低価格な機体やレンズの新発売がポツポツと見られる

ようになった。

当面は、これら低価格帯の新商品(や、その中古)が

買い頃の機材となるであろう)

----

では、6本目のミラーレンズ。

![_c0032138_06473243.jpg]()

レンズ購入価格:23,000円(中古)(以下、SP500/8)

使用カメラ:FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

1979年発売のMF超望遠ミラー(レンズ)。

最短撮影距離1.7mの近接性能を誇り、最大撮影倍率

は1/3倍となる。

勿論フルサイズ対応レンズだが、今回のように

APS-C機に装着する事で、およそ最大1/2倍の超望遠

マクロレンズとして使用する事が出来る。

![_c0032138_06473271.jpg]()

なるのだが、実際に本レンズをAPS-C機や、あるいは

さらなる撮影倍率の向上を狙って、μ4/3機に装着

した場合、その750mm~1000mmという画角は

実用的レベルを超え、持て余してしまうかも知れない。

まあ、野鳥観察等には向く画角ではあるのだが・・

本シリーズ記事で述べているように「マクロ」と

しての用法を行う場合、3m程度の中距離にある

小さい被写体(昆虫等)は、相当に探し難い。

つまり、肉眼で探すには被写体が小さすぎる訳だ。

で、目を凝らして、3m先の小さいトンボや蝶を

探し当てたとしよう。では、そこに500mm

あるいは750mmや1000mm相当のレンズを向けて、

その小さい被写体を、丁度ファインダーの中に

うまく入れる事が出来るだろうか?

それは、実際にやってみると、とても難しい事

である。

μ4/3機装着で1000mm相当のレンズとなった場合、

その画角は2度を切る。つまり分度器の最小目盛り

に近いレベルで正確にレンズをそこに向けないと

被写体はファインダー内には入ってこない。

別の概算をすれば、その条件(1000mm相当)で

1.7m先にある被写体での撮影範囲は、水平画角

で6cm以下である。

6cmと言うと、中型のトンボや蝶と、だいたい同じ

サイズ感だ、それがバッチリと画面全体に入って

撮れる、という意味にはなるのだが、その為には、

遠方のその位置に、ピッタリとレンズを向ける必要

がある。

それはそう簡単な話では無いし、また、昆虫等は、

いつまでもじっと同じ場所に居座る訳でも無いで

あろうから、下手をすれば、ずっと、あちらこちらに

昆虫等の動きを追っかけてレンズを向け続け、同時に

MFでのシビアなピント合わせも続けていたら、撮影者

の方が大きく疲労してしまう事にもなりかねない。

まあつまり、スペック上では超望遠マクロなのだが、

実用的には、そういう限界ぎりぎりの近接撮影等は、

まず出来ない、という話になる。

今回の記事でも、そういう近接撮影は、もう諦め

気味で、中遠距離の野鳥等の被写体に特化している

次第である。

![_c0032138_06475388.jpg]()

流通していた(ユーザー層が超望遠に憧れる為だ)

が、近年ではめっきり見なくなった。

まあ、後継の55BB型であっても、1983年発売と

時代が古い事で、入手性が低いのであろう。

(注:52BB型は、一応2006年まで生産が続け

られていた模様だ)

ただ、TAMRON版に拘らないのであれば、KENKO

(TOKINA)からも、400mmや500mmのミラーが

各時代(1980年代頃~現代2020年代)において

発売されていると思うので(前述)、そちらで

あれば、新品でも比較的安価に購入できると思う。

KENKO版ミラー(レンズ)でも、上に紹介した

機種(400mm版)に限らず、どの時代においても

最短撮影距離は短めだった、と記憶しているが、

バージョンにより異なると思うので、実際に入手

しようとする際には、事前に調べてから現物を見て

確認するのが良いであろう。

----

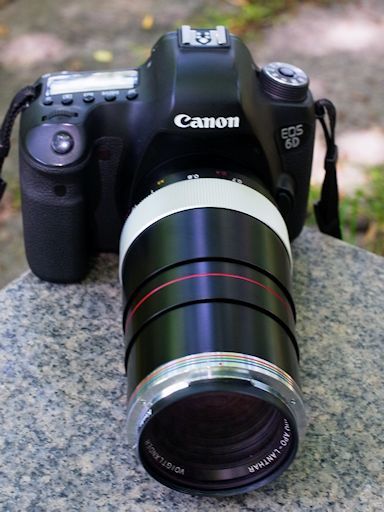

では、次は本記事ラストの望遠マクロ。

![_c0032138_06475303.jpg]()

(注:スペル上の変母音の記載は省略)

レンズ購入価格:79,000円(新品)

使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)

2001年頃に発売されたMF等倍望遠マクロレンズ。

本レンズの発売時価格(定価)は、95,000円+税で

あるが、現代、本レンズは希少価値による投機的相場に

より、およそ18万円程度(!)の中古価格となっている。

希少なレンズである理由は、発売当時、殆ど誰も買わな

かったからだ。

何故買わないのか?は、当時のコシナ・フォクトレンダーは

無名であった事からと、他に数機種、一眼レフ用(SL型番)

で発売されていたフォクトレンダー製レンズは、5万円

程度の定価であったのに、本レンズのみ、およそ倍の価格で

高価であったからだ。

また、当時の写真雑誌等で、本レンズがレビュー記事等で

詳しく紹介されていたケースは皆無であったと思う。

要は「消費者の誰も知らない、本レンズを褒める情報も無い、

そして、仮に知っていても高価に感じて買えない」という、

ただそれだけの理由である。

誰もが買わないので、本レンズは、2000年代後半には、

新品在庫処分品が、定価のおよそ半額の48,000円程で

売られていた。

本当に欲しいと思ったならば、何故、その時に買わないので

あろうか? 何も知らないからか? それとも、誰がが

「良い」と言わない限り、買えないのだろうか?

で、こういう希少なレンズは、後年に「投機層」が転売に

よる売却利益を狙って、過剰なまでの好評価を流す、

「凄いレンズだ」「幻のレンズだ・・・」等と、

そうやって、哀れ高額の「投機的相場」となる訳であり、

そこからは、「コレクター」やら、「好事家」やら、

さらなる転売利益を狙った再投機層等の、決してマニアとは

呼べない層により、レンズの真の実用的価値とは無関係な

高額相場での取引が行われてしまう。

個人的には、カメラやレンズは全て実用品だと思っていて

こういった投機的なやりとりには全く賛同できない。

![_c0032138_06475443.jpg]()

しても、最低限、上級層クラス以上の高い撮影スキルを

持っていないと、全く撮れない「最難関レンズ」である。

(レンズマニアックス第12回記事、「使いこなしが難しい

レンズ特集」ランキンングで、ワーストワンの記録)

だから、万が一「好事家」等の、殆ど写真など撮らない

人達が本レンズを入手し、実際に使ってみようとしても、

まず絶対に撮れないと断言できる。

馬鹿馬鹿しい話だ、本レンズは、どのユーザー層に

向けても完全に非推奨である。

----

さて、次回の本シリーズ記事は、

「最強マクロ選手権・望遠マクロ・予選(2)」

を予定している。

今回からは「望遠マクロ」カテゴリーとし、

本記事は、その予選第1組とする。

ここで「望遠マクロ」とは、焦点距離が110mm以上、

または換算画角が110mm以上で、最大撮影倍率が

1/4倍以上のマクロまたは準マクロレンズとする。

この条件に当てはまる所有レンズは13本だ、

1予選記事あたり6~7本の紹介(対戦)数とし、

2記事(2予選)を連続して掲載する。

では早速、望遠マクロの予選(1)を始めよう。

----

まずは最初の望遠マクロレンズ。

(注:原語綴りにある変母音は省略)

レンズ購入価格:138,000円(新品)(以下、MAP110/2.5)

使用カメラ:SONY α6000 (APS-C機)

2018年発売のフルサイズ対応MF等倍望遠マクロ。

「望遠」のマクロと言う割りには、実焦点距離が短い

が、便宜上、このカテゴリーに入れている。

というと、どういう定義なのであろうか?

実は、この定義は曖昧であり、定説は存在しない。

一応、いくつか上げておく

1)画角が狭いレンズの事

2)レンズの焦点距離に対して、レンズ鏡筒が

それよりも短いレンズ

3)焦点距離とバックフォーカスの比が大きいレンズ

4)実焦点距離がある程度長いレンズ

・・と、まちまちである。

ここもまた、本ブログでは様々な記事で指摘している

「写真界・光学界では、用語統一が出来ていない」

という事実における弊害であろう。

およそ百年以上にもおよぶ近代カメラの歴史の中で、

業界内で「用語統一」や「規格統一」の動きを実現

できなかった事は、残念な事実である。

さて、それを言っていても始まらない。

一般的観点であれば、やはり4)の定義であろう。

「焦点距離の長いレンズを望遠と呼ぶ」という事だ。

じゃあ、35mm判(フルサイズ)において、何mm

くらいから望遠(や、他の名称)を使うべきか。

そこも実は、まちまちなのだが、この機に本ブログ

での解釈と定義を(限定的な範囲で)述べておく。

*35mm判(フルサイズ)用、単焦点レンズに

おける実焦点距離と名称の(個人的)定義

超広角:~21mm(注:魚眼は別カテゴリー)

広角 :22mm~30mm

準広角:31mm~39mm

準標準:40mm~49mm(その1、短焦点側の準標準)

標準 :50mm~59mm

準標準:60mm~69mm(その2、長焦点側。又は準中望遠)

中望遠:70mm~109mm

望遠 :110mm~299mm(注:120mm~の境界も可?)

超望遠:300mm~無制限(または600mm迄)

超々望遠:(601mm~)

ちなみに、それぞれの名称の境界には、基準となる

レンズが存在している。(例、21mm、31mmレンズ等)

それらの境目レンズをどう呼ぶか?を、考察すれば

だいたい、この境界線は明確となってくるだろう。

あえて、一般的な焦点距離のレンズ群を想定した場合

には、以下のように考えておくのが無難だ。

*35mm判の一般的な焦点距離のレンズにおける分類

超広角:14mm、17mm、21mm等

広角 :24mm、28mm等

準広角:31mm、35mm等

準標準:40mm、45mm等(短焦点側の準標準)

標準 :50mm、55mm、58mm等

準標準:60mm、65mm等(長焦点側の準標準、or準中望遠)

中望遠:77mm、85mm、90mm、105mm等

望遠 :120mm、135mm、180mm、250mm等

超望遠:300mm、400mm、500mm、600mm等

超々望遠:800mm、1000mm等

ただし、ズームレンズの場合は、この定義は、また

曖昧になってくる。あるいはAPS-C型センサー以下の

専用レンズとか、中判以上の大型フィルム/センサー

用レンズとかもあり、極めてややこしい。

一般的には、ズームの場合は内包する焦点距離で

名称を決め、異なるセンサーサイズ用レンズの場合は、

一旦35mm判(フルサイズ)に焦点距離を換算した上で、

その換算焦点距離に基づき、上記の定義を適用する。

同様な手法で、マクロについても考察してみる。

これは、本シリーズ記事(最強マクロ)での

境界の分類だ。

*本シリーズ(最強マクロ選手権)における、

35mm判用または他センサー用の単焦点マクロ

レンズでの実焦点距離、または換算焦点距離と

名称の定義

広角 マクロ:~28mm

準広角マクロ:~39mm(注:広角マクロと統合)

標準 マクロ:40mm~65mm

中望遠マクロ:66mm~109mm

望遠 マクロ:110mm~(およそ500mm)

ここもまた、境界となる焦点距離のレンズは

具体的な機種をイメージしている(例:65mm、

105mmマクロ等)その境目レンズを、どの

カテゴリーに分類するか?が、ポイントだ。

さて、余談が長くなったが、余談とも言い切れず、

重要な話だ。つまり世の中にちゃんとした写真用語

の定義が存在していない事が、深刻な課題な訳だ。

で、110mmの本レンズは、一応「望遠マクロ」の

カテゴリーに入ると定義しておこう。

ある為、ここでの説明は最小限としておく。

ごく簡単に、長所、短所だけ述べておこう。

<MAP110/2.5の長所>

*現代マクロらしく、非常に高描写力である。

*旧機種MAP125/2.5の弱点を良く改善してある。

*MFであり、近接撮影時の操作性・技法に適する。

*電子接点有りのレンズで、一部有益な面もある。

*製造品質(作り)が良い。

*マニアック度が高い(希少感、所有満足度、等)

<MAP110/2.5の短所>

*価格が異常に高価である。

また、中古玉数が少なく、中古買いが厳しい。

*やや大きく、重い。(「三重苦」傾向がある)

*MFでの近接撮影等は、ビギナー層では厳しい。

*ピント回転角がやや大きく、疲労しやすい。

*SONY Eマウント専用で、他機装着汎用性が無い。

*電子接点有りのレンズの為、カメラ本体側での

余分な機能(例:MF距離指標表示等)が効いて

しまう場合がある。

本MAP110/2.5を買うか否か?は、ユーザー(消費者)

側の用途、志向性、スキル等に大きく依存するだろう。

最終的には、買う側の価値感覚の判断によりけりだが、

まあ、ビギナー層向けのレンズでは無い事は確かである。

---

では、次のマクロレンズ。

レンズ購入価格:58,000円(中古)(以下、EX150/2.8)

使用カメラ:NIKON D500 (APS-C機)

2011年に発売されたフルサイズ対応AF等倍望遠マクロ。

としたのだが、これはまあ、フォクトレンダーの

マクロアポランター(MAP110/2.5、MAP125/2.5)を

望遠マクロのカテゴリーで対戦する為の措置である、

とも言える。

実際に一般的に普及しているマクロレンズの範疇で

焦点距離別に再度分類定義をするならば、以下の

ような感じだ。

*一般的な焦点距離のマクロレンズにおける分類

超広角マクロ:15mm、20mm等(機種数は少ない)

広角 マクロ:24mm、28mm等(機種数は少ない)

準広角マクロ:35mm等(APS-C機専用含む)

標準 マクロ:50mm、60mm、65mm等

中望遠マクロ:70mm、90mm、105mm等

望遠 マクロ:125mm、150mm、180mm等

超望遠マクロ:300mm等(等倍は存在しない)

また、マクロとしての撮影倍率の要件定義は、

*実際の定義 :最大撮影倍率が1/2倍以上のもの

*緩和した定義:フルサイズ換算で1/5倍程度以上

・・という感じであろうか。

「実際の定義」は、現代で販売されているレンズに

マクロの名称が付くか否か?という感じであり。

「緩和した定義」は、本シリーズ記事に参戦できる

レンズの選別基準(条件)となっている。

まあ、いずれにしても、本EX150/2.8に関しては

150mmの焦点距離で、等倍であるから、紛れも無い

「望遠マクロ」となる。

以下は、本レンズEX150/2.8の話としよう。

本レンズの注意点だが、NIKON Fマウント版の場合、

NIKONの特定のデジタル一眼レフ(NIKON D5300等)

に装着した場合、AFが効かないケースがある。

これはレンズ側ファームウェアのアップデートで治る

かも知れないが、サービスセンター送り等、面倒で

あるならば、単純には使用母艦を変えてあげれば良い。

今回使用のD500等では、問題なくAFは動くし、逆に

古い機種でも大丈夫だ。あくまで特定の機種との

組み合わせのみで起こる現象な模様だ。

限らず、一般に、近代マクロレンズ全般で描写力は

かなり高い。

また、望遠マクロ全般ではAFの速度・精度が大きな

課題となる。まあつまり、AFでは「遅くて、合わない」

という訳であり、これはどの望遠マクロでも、たとえ

超音波モーターを搭載していたとしても同様だ。

では、MFで合わせるのはどうか? まあ、それが基本的

な対策であろう。ただし注意する点は、望遠マクロは

視野が狭く、かつ(開放測光では)被写界深度が極めて

浅い為、たとえ目の前に居る昆虫等でも、ファインダー

で、それが何処に居るのか?全くわからない。

(ボケすぎていて見えない、あるいはレンズを向けた

位置と微妙にずれている、という理由)

だから、MFで合わせる事自体も難関となる。

「上級MF技法」を使うならば、有限回転式ピントリング

での距離指標表示領域での手指の感触により、だいたい

の撮影距離をセットしつつ被写体を探してあげれば良い。

しかし、この技法は難しく、そう簡単には実践できない。

それと、本レンズを含め、ほとんどの近代望遠マクロは

(超音波モーター搭載の場合)無限回転式ピントリング

と距離指標有りのハイブリッド型であるが、場合により、

この無限回転式ピントリングでの、距離停止感触

(つまり、最短と無限遠に達すると、コツンとした

振動や音が伝わってくる)が弱いケースもあるだろう。

そうなると、もう、どこが最短か無限遠かわからなく

なる為、MF撮影技法の、ことごとくが成り立たなく

なってしまう。まあ望遠マクロでは、まだ大丈夫だが、

ミラーレス機用の普及マクロレンズ等では、殆どが

無限回転式ピントリング、かつ距離指標無しであり、

もうこれは「MFで撮るな」と言っているのと等価な

ほどの劣悪な仕様だ。

そうであっても、AFが速くてかつ合えば文句は無いが、

近接から無限遠までのAF駆動速度は大変に遅く、

また近接撮影での浅い被写界深度ではAFの精度も出て

いない。すなわち、殆どのマクロレンズは、MFで撮る

しか無い訳だ。その際に、ピントリングの仕様

(無限か有限か、距離指標があるか否か)は、とても

重要となる。

正直言えば、「無限回転式ピントリングのみ」の

仕様のマクロレンズは、実用的では無いと思っている。

そういうレンズも何本か買ってしまい、その都度

「非常に使い難い」と思ってしまう次第であるので、

最近では、そういう仕様のマクロを買う事を意図的に

避けるようになってきている。

---

では、3本目のレンズ。

Close Focus(注:変母音は省略)

レンズ購入価格:54,000円(新品)(以下、APO180/4)

使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited(μ4/3機)

2003年頃に発売のMF単焦点小口径望遠レンズ。

「Close Focus」という型番名は「近接可」を表し、

APO銘は、ざっくりと「色収差の補正」という意味で、

異常低分散ガラスレンズを2枚使用している。

最短撮影距離1.2mは、(マクロを除く)180mm

単焦点レンズとしては、トップクラスの近接性能

であり、最大撮影倍率は1/4倍にも達する。

μ4/3機に装着時には、(今回のE-M5Ⅱ等の場合)

360mm相当、最大1/2倍マクロ(換算)

または、デジタルテレコン2倍モード使用時で、

720mm相当、最大等倍マクロ(換算)

の性能が得られる。

持つレンズは希少であり、コシナ(フォクトレンダー)

製では、2000年代前半に2本があるのみだ。

ただまあ、そう書かれていないでも、寄れる(近接

に強い)レンズは多数あるので、製品名等には

拘らずに、個々のレンズでの最短撮影距離の仕様を

参照していくしか無い。

基本的には、レンズの仕様(カタログ・スペック)上

で、最短撮影距離の性能は非常に重要であり、極論を

言うならば、「開放F値とかはどうでも良いから、

最短撮影距離の短いレンズが、個人的には欲しい」と

思ってしまう。

以下、最短撮影距離の短い単焦点望遠レンズを

上げておこう(最短撮影距離、発売年代、製品名)

*最短撮影距離の短い180~200mm単焦点望遠レンズ

1.2m:2000年代:COSINA APO180/4(本レンズ)

1.2m:2000年代:PENTAX-DA 200mm/F2.8(未所有)

1.4m:1980年代:CONTAX Sonnar T* 180mm/f2.8

1.5m:1970年代:CANON New FD200mm/f4

1.5m:1980年代:CANON New FD200mm/f2.8(注:後期型)

1.5m:1980年代:NIKON AiAF ED 180mm/f2.8(未所有)

1.5m:1990年代:CANON EF200mm/f2.8L USM(未所有)

1.5m:1990年代:MINOLTA HI-SPEED AF APO 200mm/f2.8G

これらは記憶に頼って書いているので、抜けがある

かも知れない。(例:海外製オールド望遠レンズ等。

ちなみに、国産オールドMF望遠レンズ(~1980年代)

では、最短撮影距離が短いものは極めて少ないと思う)

そして勿論、(望遠)マクロレンズは除いている。

また、望遠端200mm級の準オールドのMF/AFズームで

マクロ切換モードを持ち、最短撮影距離が1mを切る

レンズも稀に存在するが、それも含めていない。

それから、最短撮影距離が短いレンズの方が最大撮影

倍率が高くなる訳でなく、(未所有だが)最短1.2m

と本レンズと同等のPENTAX-DA 200/2.8は、

最大1/5倍となる。このあたりは近接撮影時のレンズ

内部機構の構造や設計仕様によりけりだ。

・・で、すなわち本APO180/4やSonnar180/2.8

(次回記事で紹介)は、相当に寄れる180mm級レンズ

という事となり、本シリーズ記事にノミネートされて

いる訳だ。

また、1.5m以上の最短撮影距離の単焦点望遠は

数が多く、ありふれたスペックだと見なし、これらは

本シリーズ記事では取り上げていない。

それと、本APO180/4(2000年代)以降、180~200

mm級単焦点望遠レンズは、マクロおよびμ4/3機専用

を除き、1機種も新発売されていないのではなかろうか?

まあ、もはや「望遠ズームに内包される焦点距離だ」

という市場判断なのだろう。

ただまあ、F4級、F2.8級の望遠ズームは「三重苦」

となってしまう。本レンズのような、小型軽量

(重量468g実測値)な、「寄れる望遠」は、現代に

おいても、それなりに存在意義があると思うのだが・・

セミレア(希少)品となってしまっている。

よって中古相場もプレミアム価格化していて、近年

に見かける個体は何と10万円以上する事も普通だ。

ちなみに、私の新品購入価格は54,000円だが、

これでも、本レンズの「コスパ」評価点は減点されて

しまっている。まあつまり、実力値や実用価値は

”2万円台後半が良いところだ”、という感じだ。

---

さて、4本目のレンズ。

レンズ購入価格:13,000円(中古)(以下、KENKO400/8)

使用カメラ:SONY α7(フルサイズ機)

2012年頃の発売と思われる小型軽量のミラーレンズ。

Tマウントを採用していて、各種のマウントにユーザー

側で交換可能ではあるが、NIKON F用を購入しておけば、

多くの機体にマウントアダプターを介しても装着できる。

本ミラー(レンズ)も、マクロでは無いのだが、

高い近接撮影能力を持ち、最短撮影距離1.15mで

最大撮影倍率1/2.5倍(0.4倍)の仕様だが、

実際には、ピントリングは、もっと廻す事が出来、

最短約1m強、倍率1/2倍程度は得られるのでは

なかろうか。

本レンズをAPS-C機やμ4/3機に装着すれば、

さらに撮影倍率を高められるが、600mm~800mm

程度の超々望遠画角&等倍近くの最大撮影倍率は、

遠距離撮影も近接撮影でも、少々過剰な場合も

多々ある為、今回はフルサイズ機で使う事とする。

ミラー(レンズ)では、寄れる仕様のものも多く、

今回からの「望遠マクロ」のカテゴリーでは、

都合3本のミラー(レンズ)が登場する。

(約500g弱)でもある、SONY α7との組み合わせ

においては、1kgを切るシステム重量であり、

小型軽量でありながら、400mm以上の超望遠画角

と近接性能が得られる、とてもコンパクトで便利な

システムとなる。

ただ、本ミラーに関しては、いくつもの課題がある。

まずは、ピント合わせが、そこそこ難しい事だ。

ピントリングの回転角は適切か、またはやや大きい

くらいで良いのだが、通常のガラスレンズと比べて、

距離感とピントリングの回転感覚が一致しにくい。

(しかし、この課題は、殆どのミラーで同様だ)

次いで、画質が悪い。

特に課題となるのは、解像感があまり無い事と、

コントラストが低い事である。一般的な望遠レンズ

並みの画質を期待してしまうと、大きく裏切られる。

ラストの課題としては、手ブレの発生だ。

特に、今回のようにSONY機(α7以外でも一緒)

に装着する場合、AUTO ISOで使ってしまうと、

曇天等での弱暗所だと、1/60秒とか、そのあたり

のシャッター速度にまで落ち込んでしまう。

これは、勿論、暗いという他、近接撮影において

露出(露光)倍数がかかり、見掛け上のF値が

F8よりもさらに低下し、概算だが、F11~F12

相当あたりで撮っているのと同等になるからだ。

で、SONY機の常として「利用者があまり高感度を

使うのを阻止する仕様」となっている場合が

昔から極めて多い。これは多数のSONY機において

高感度のスペック制限が厳しい、AUTO ISOの

上限感度が低い、AUTO ISO時の感度の切り替わり

シャッター速度が低い、なおかつ、その低速限界

設定機能が無い(注:α7系Ⅱ型機以降は、有り。

→後述)等の共通の仕様コンセプトとなっている。

これはまあ、ビギナー層等が不用意に高感度で

撮って「SONY機はノイズが多い」等の初級評価を

バラまかれるのを恐れているのだろうとは思うが・・

それにしても、SONYが製造した高感度センサーを

他社に供給する際等でも、他社カメラでは目一杯

の高感度性能を謳ってカタログスペックを上げて

いるのに、SONYでは、例えば旗艦α99でも、最大

ISOは25600までに留めていたりしていた。

まあつまり、「SONY機はユーザーがISOを高める

事を嫌う仕様」となっている事は明白なので、

本ミラー(レンズ)のようなブレ易いレンズを

使う際には、手動ISO設定で「手ブレ限界速度」を

十分に意識する必要がある。

「手ブレ限界速度はいくつか?」とは聞く無かれ、

それは撮影者のスキル(技能)に、モロに依存する。

上手な人ほど、それは低くできる訳だ。

一応だが、ビギナー層での「手ブレ限界速度」は、

「フルサイズ換算のレンズ焦点距離分の1秒」

が定説となっている。まあつまり、本ミラーを

フルサイズ機で、そのまま(変にデジタル拡大等を

掛けない)で使うならば、1/400秒をキープすれば

良い事となる。これは日中曇天でも近接撮影時には

ISO感度を1600~3200程度まで高めないと、

そのシャッター速度はキープできない場合がある。

ここまでISO感度を上げると、高感度ノイズ発生が

心配になるのであれば、その利用者が手ブレを防ぐ、

高いスキルを持っているならば、1/200秒か、

あるいは頑張って1/125秒あたりまではいけるで

あろう。そうすればISO感度はもっと下げられる。

ただまあ、さすがに1/60秒や1/30秒ともなると、

どんなに高いスキルを持っていても、まず手ブレは

防げない。1/400秒に対して、3~4段も低い

値だからだ。さらに言えば、「じゃあ、近年の

機体等で内蔵手ブレ補正が5段程度の高性能の

ものを使えば防げるか?」というと・・

今度は、数十分の1秒程度の低速シャッターで、

仮に手ブレが防げた(無かった)としても、屋外の

自然撮影等では被写体は風などで揺れていたり、

昆虫等では微妙に動く、あるいは羽ばたく、などの

動作しているから、被写体ブレが防げない事となる。

このあたりの話は、基本的な原理だけをまず理解

しておいて、後は、ともかく実践撮影・実践練習

あるのみだ。で、ここで重要な注意点は

「決してカメラの性能だけに頼って撮らない事」

である。

なお、勿論、SONY α7系のⅡ型機以降では、内蔵

手ブレ補正機能が搭載されているが、その機能だけ

に頼るのではなく、ここまで述べてきたような、

手ブレ限界等についての理解や実践が必須だ。

又、α7系Ⅱ型機以降では、手ブレ補正機能に加え、

「ISO AUTO時の低速限界設定機能」が搭載されて

いて、むしろその機能の方が手ブレおよび被写体ブレ

に対する対応力は高いのだが、それを有益に活用

するには、利用者自身のスキルにも大きく依存する。

本KENKO400/8、あるいは、本カテゴリーでの他の

「望遠マクロ」は、いずれも使いこなしが難しい。

だが、これくらいの高いレベルの難しいレンズを

使いこなせるのであれば、カメラ側の手ブレ補正機能

の有無等は、ある意味、どうでも良い話となる。

---

では、5本目のレンズ。

レンズ購入価格:89,000円(中古)(以下、ZA135/1.8)

使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)

2006年に発売された大口径AF望遠レンズ。

こちらもマクロでは無いが、最短撮影距離72cmは、

恐らくは、全135mm単焦点(マクロを除く)レンズ中

で、トップの近接性能であり、最大撮影倍率は1/4倍。

APS-C機への装着や、SONY機に備わるデジタル拡大

機能の併用で、例えば0.75倍程度の換算撮影倍率

が得られる。(注:35mm判用の135mmレンズで、

「マクロ」という物は存在しなかったかも知れない。

私が知る限り、最も近い仕様は、125mm/F2.5と

150mm/F2.8のマクロがある→本シリーズで登場)

また、大口径F1.8である事も、多大なボケ量を得たり

動体撮影でのシャッター速度の高速化、および暗所での

撮影にも向く。

と「暗所のステージ・イベント(ライブ等)での

中距離人物撮影用途」の、「二刀流レンズ」として

重宝している状態だ。

悪い描写力のレンズでは無いが、最大の課題は

その価格であった。発売時定価が20万円+税と

高価であったので、相当な「ブルジョア感」があり、

なんだか「ツァイス銘」を無理矢理につけて

(注:その年、SONYはKONICA MINOLTAから「α」

の事業を引き継いだばかりだ)そのネームバリューで

値段を吊り上げている悪印象があり、本レンズの

購入は、中古相場が十分に下がるまで、およそ

10年間も遅れた。

で、発売後10年も経てば、もうデジタルカメラでは

「仕様老朽化寿命」(周囲の新鋭機と比べて、

あらゆる性能が酷く見劣りし、使いたくなくなる)

が来てしまっている状態だ。

レンズの場合は、そう簡単に「仕様老朽化寿命」が

来る訳では無いが、それでも例えば超音波モーターが

非搭載である事から、AF速度の不満は出てきたりする。

(注:有限回転式ピントリング+距離指標有りの仕様の

レンズの為、MFによるAF弱点回避は出来ない訳では無い)

まあ、なので、近年では、ステージ撮影用途では、

SIGMA 135mm/f1.8 DG HSM | ART (2017年)を

本ZA135/1.8の代替レンズとする場合も多くなり、

本レンズは「自然観察撮影用途」の比率が高くなって

来ている次第だ。(注:コロナ禍でステージ系イベント

が激減してしまっている状況もある)

勿論、本格派(望遠)マクロレンズ程には寄れず

最短72cm止まりではあるが、他のマクロレンズ

ではF1.8級の大口径なものは存在しないので

(注:一般的なマクロレンズは開放F2.8~F4級だ。

ごく稀に開放F2級マクロも存在するが、機種数が

とても少なく、その焦点距離も最大100mmである。

→Zeiss Milvus 100mm/F2M 未所有。旧製品あり)

そういう点では、本ZA135/1.8は、大口径(準)

マクロとしての、特徴的な用法が生じる訳である。

特に、SONY α Aマウントは絶滅危惧種となって

いる為、Aマウントのレンズは年々中古相場が

下がっている状況だ。元々の定価が高価すぎる

状態だから、あまり極端には中古相場が下がる事は

まず有り得ないが、定価の1/3程度、6万円台とか

であれば、購入の選択は悪くは無いと思う。

(参考:コロナ禍以降、中古レンズの相場の動向は

二極化している。実用価値が低い又は不人気な物は

下落幅が大きいが、コロナ期の余剰資金の使い道や

ステイホームにおける、サイド・ビジネスの展開に

おいて、どの市場分野でも「投機」という措置が

増えている。なのでカメラ・レンズ市場においても、

投機的な付加価値があるもの、例えば本レンズの

ように「Zeiss銘が付く」といった物は、中古相場が

殆ど下落しないか、あるいは逆に、大きく高騰して

しまっているものも多い(例:CONTAX銘のレンズ等)

---

「ZeissやCONTAXの名前だけで高額になるのか?」と

驚くマニア層も多いとは思うが、元々旧来のマニア

間においては「投機」は暗黙の「御法度」であった

訳だし、それらのレンズ群が、単なるブランド銘に

過ぎない事も知っているし、その真の実力値も十分に

理解している。まあなので、そういう経験や知識や

文化やタブー意識を持たない、新たな消費層の登場と

ネット環境の普及の組み合わせにより、そんな事に

(異常な迄のプレミアム相場化)なってしまう訳だ。

---

本ZA135/1.8については、5年程前の相場よりも

僅かな下落に留まる程度で、上記の本文に書いた

ような6万円台の相場にまでは、現状落ちていない。

大局的に言えば、コロナ期においては中古レンズは

買い頃とは言えず、個人的にも2021年位からは、

中古レンズの購入を大幅に控えている。

---

なお、ここ10年程の写真市場縮退により、高額に

なりすぎた近年の新品写真機材(カメラ・レンズ)

に対する反発的な企画・市場戦略から、2021年頃

から、幸いにして、国内各カメラメーカーにおいても

低価格な機体やレンズの新発売がポツポツと見られる

ようになった。

当面は、これら低価格帯の新商品(や、その中古)が

買い頃の機材となるであろう)

----

では、6本目のミラーレンズ。

レンズ購入価格:23,000円(中古)(以下、SP500/8)

使用カメラ:FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

1979年発売のMF超望遠ミラー(レンズ)。

最短撮影距離1.7mの近接性能を誇り、最大撮影倍率

は1/3倍となる。

勿論フルサイズ対応レンズだが、今回のように

APS-C機に装着する事で、およそ最大1/2倍の超望遠

マクロレンズとして使用する事が出来る。

なるのだが、実際に本レンズをAPS-C機や、あるいは

さらなる撮影倍率の向上を狙って、μ4/3機に装着

した場合、その750mm~1000mmという画角は

実用的レベルを超え、持て余してしまうかも知れない。

まあ、野鳥観察等には向く画角ではあるのだが・・

本シリーズ記事で述べているように「マクロ」と

しての用法を行う場合、3m程度の中距離にある

小さい被写体(昆虫等)は、相当に探し難い。

つまり、肉眼で探すには被写体が小さすぎる訳だ。

で、目を凝らして、3m先の小さいトンボや蝶を

探し当てたとしよう。では、そこに500mm

あるいは750mmや1000mm相当のレンズを向けて、

その小さい被写体を、丁度ファインダーの中に

うまく入れる事が出来るだろうか?

それは、実際にやってみると、とても難しい事

である。

μ4/3機装着で1000mm相当のレンズとなった場合、

その画角は2度を切る。つまり分度器の最小目盛り

に近いレベルで正確にレンズをそこに向けないと

被写体はファインダー内には入ってこない。

別の概算をすれば、その条件(1000mm相当)で

1.7m先にある被写体での撮影範囲は、水平画角

で6cm以下である。

6cmと言うと、中型のトンボや蝶と、だいたい同じ

サイズ感だ、それがバッチリと画面全体に入って

撮れる、という意味にはなるのだが、その為には、

遠方のその位置に、ピッタリとレンズを向ける必要

がある。

それはそう簡単な話では無いし、また、昆虫等は、

いつまでもじっと同じ場所に居座る訳でも無いで

あろうから、下手をすれば、ずっと、あちらこちらに

昆虫等の動きを追っかけてレンズを向け続け、同時に

MFでのシビアなピント合わせも続けていたら、撮影者

の方が大きく疲労してしまう事にもなりかねない。

まあつまり、スペック上では超望遠マクロなのだが、

実用的には、そういう限界ぎりぎりの近接撮影等は、

まず出来ない、という話になる。

今回の記事でも、そういう近接撮影は、もう諦め

気味で、中遠距離の野鳥等の被写体に特化している

次第である。

流通していた(ユーザー層が超望遠に憧れる為だ)

が、近年ではめっきり見なくなった。

まあ、後継の55BB型であっても、1983年発売と

時代が古い事で、入手性が低いのであろう。

(注:52BB型は、一応2006年まで生産が続け

られていた模様だ)

ただ、TAMRON版に拘らないのであれば、KENKO

(TOKINA)からも、400mmや500mmのミラーが

各時代(1980年代頃~現代2020年代)において

発売されていると思うので(前述)、そちらで

あれば、新品でも比較的安価に購入できると思う。

KENKO版ミラー(レンズ)でも、上に紹介した

機種(400mm版)に限らず、どの時代においても

最短撮影距離は短めだった、と記憶しているが、

バージョンにより異なると思うので、実際に入手

しようとする際には、事前に調べてから現物を見て

確認するのが良いであろう。

----

では、次は本記事ラストの望遠マクロ。

(注:スペル上の変母音の記載は省略)

レンズ購入価格:79,000円(新品)

使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)

2001年頃に発売されたMF等倍望遠マクロレンズ。

本レンズの発売時価格(定価)は、95,000円+税で

あるが、現代、本レンズは希少価値による投機的相場に

より、およそ18万円程度(!)の中古価格となっている。

希少なレンズである理由は、発売当時、殆ど誰も買わな

かったからだ。

何故買わないのか?は、当時のコシナ・フォクトレンダーは

無名であった事からと、他に数機種、一眼レフ用(SL型番)

で発売されていたフォクトレンダー製レンズは、5万円

程度の定価であったのに、本レンズのみ、およそ倍の価格で

高価であったからだ。

また、当時の写真雑誌等で、本レンズがレビュー記事等で

詳しく紹介されていたケースは皆無であったと思う。

要は「消費者の誰も知らない、本レンズを褒める情報も無い、

そして、仮に知っていても高価に感じて買えない」という、

ただそれだけの理由である。

誰もが買わないので、本レンズは、2000年代後半には、

新品在庫処分品が、定価のおよそ半額の48,000円程で

売られていた。

本当に欲しいと思ったならば、何故、その時に買わないので

あろうか? 何も知らないからか? それとも、誰がが

「良い」と言わない限り、買えないのだろうか?

で、こういう希少なレンズは、後年に「投機層」が転売に

よる売却利益を狙って、過剰なまでの好評価を流す、

「凄いレンズだ」「幻のレンズだ・・・」等と、

そうやって、哀れ高額の「投機的相場」となる訳であり、

そこからは、「コレクター」やら、「好事家」やら、

さらなる転売利益を狙った再投機層等の、決してマニアとは

呼べない層により、レンズの真の実用的価値とは無関係な

高額相場での取引が行われてしまう。

個人的には、カメラやレンズは全て実用品だと思っていて

こういった投機的なやりとりには全く賛同できない。

しても、最低限、上級層クラス以上の高い撮影スキルを

持っていないと、全く撮れない「最難関レンズ」である。

(レンズマニアックス第12回記事、「使いこなしが難しい

レンズ特集」ランキンングで、ワーストワンの記録)

だから、万が一「好事家」等の、殆ど写真など撮らない

人達が本レンズを入手し、実際に使ってみようとしても、

まず絶対に撮れないと断言できる。

馬鹿馬鹿しい話だ、本レンズは、どのユーザー層に

向けても完全に非推奨である。

----

さて、次回の本シリーズ記事は、

「最強マクロ選手権・望遠マクロ・予選(2)」

を予定している。