本シリーズでは、所有しているやや特殊な交換レンズを、

カテゴリー別に紹介している。

今回は「MINOLTA α単焦点 クラッシックス」の後編記事

であり、MINOLTA時代のαAF 一眼レフ用の単焦点レンズ群

計13本を、前編、後編記事に分けて紹介中だ。

前編では7本を紹介済み、今回は残りの6本を紹介するが、

全て過去記事で紹介済みレンズである為、例によって、

レンズそのものの個別評価は最小限とし、ミノルタ製の

αレンズを取り巻く環境、市場等の話を主体とする。

----

ではまず、最初のシステム

![_c0032138_08070149.jpg]()

(中古購入価格 75,000円)(以下、AF35/1.4)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

1990年代後半と思われる、大口径AF準広角レンズ。

描写力はさほど悪く無いのだが、正直言ってコスパが

極めて悪く、あまり好みのレンズでは無い。

なにせ、定価が15万円と高価であった。いくら高画質を

表す「G型」とは言え、銀塩時代においてこの値段は酷い。

「G型を謳って値段を吊り上げている」、という

ネガティブな感想しか持ちようが無い状態であった。

![_c0032138_08070148.jpg]()

特にデジタル時代に入ってからは、KONICA MINOLTA α-7

Digital(2004年、デジタル一眼第3回記事)との組み合わせ

において、当時、F1.4クラス最広角でボディ内手ブレ補正

が利用できた。つまり、当時最も手ブレしにくいシステムが

構築できた為、こうしたシステムを「夜間戦闘機」と呼び、

夜景イベント等、様々なシーンで長期に渡り活躍した。

本レンズは、2000年前後、数年間、生産が中断されて

いて、流通が止まっていた。中古は初期型を含め殆ど無し

の時期が長く続いた。

おまけに、2006年にαシステムがSONYに譲渡された際、

ミノルタα用単焦点レンズは、業者等による組織的な

「買占め」が起こってしまった、勿論、希少感を出す為

であり、「投機的」な目的である。

その最も酷い例を挙げれば、2005年頃に、私はα用の

AF85mm/f1.4初期型を欲しがった知人に29,800円の

中古品(Bランク)を見立てて購入したが、組織的買占め後

同型レンズは一掃され、2008年頃に再度中古市場に出て

来た際には、Bランク品で15万円、ABランク品で18万円

の、異常なまでのプレミアム相場となっていた。

この買占めを行った業者は、だいたい推測がついたので、

私は、その後、その関連店では、いっさい中古を買わない

事と決めた、どうみても不条理な商売のやり方だからだ。

また、そうした異常な高額相場でも買ってしまうユーザー

側も、あまりに不勉強であろう。モノには、それに見合う

「価値」がある、その価値がわからず、ただ単に、希少で

高価なものを求めているだけでは、それは「マニア」とは

言えない。世間一般では、珍しくて高価なものを集める人達

を「マニア」と呼ぶ事もあるが、それは「好事家」あるいは

そこでもまた値上がりを期待する「投機層」である訳だ、

それらは「マニア」とは呼べない。

まあ、美術品や骨董などでは、そういう「投機」が主要な

要素であるのでやむをえないが、カメラやレンズは、あくまで

実用品である。機器の本来の実用性能を無視した状態での

投機的な価値判断は「マニア道」に則っているとは考え難い。

で、本レンズはSONYには当初継承されなかった、レンズの

ラインナップの整理が行われたからだ。まあ普通に考えれば

価格が高すぎてコスパが悪いから、SONYの判断は当然だろう。

でも、上記の買占めにおける中古相場が、本レンズでも、

20万円くらいとなっていたのをSONYも見つけたのだろうか?

本レンズは2000年代後半にSONY銘で復活する事となった。

復活の理由は「高価でも売れる」という市場調査の結果か、

あるいは好意的に解釈すれば「異常な中古相場を沈静化する

為」という要素もあったかも知れない、新型・新製品が出れば

旧製品のプレミアムは収まるし、新製品の方が売れてくれる。

また、別の解釈もある。本レンズはMINOLTA時代では希少

な、非球面レンズを搭載した商品であった。2006年当初、

MINOLTAのレンズ群を引き継いだSONYが、それらを意匠

変更して再生産を行う際、非球面レンズだけは調達が困難で

あったのかも知れない。それの製造体制が整うまでの間、

本レンズの再発売が遅れていた、という可能性もある。

その後10余年、依然本レンズはSONY SAL35F14Gとして

発売が継続されてはいるが、価格はMINOLTA時代よりも

25%も値上げされ、20万6800円(18万8000円+税)

と、MINOLTA時代に増して、極めて高額な印象だ。

![_c0032138_08070151.jpg]()

には優秀な単焦点レンズが多い」と思っていて、従前から

本ブログでも、その話を良く書いてはいたが、こうして

ミノルタαレンズ特集記事を書いてみると、意外なまでに

「コスパが悪くて好ましく無い」というレンズが多い。

まあ、それもそうだろう、旧来は純粋に実用品としての

性能やコスパを評価できていたのに、2000年代後半には、

ミノルタαレンズは、買占め、投機やら、転売やらで、

「実用機材」ではなく「商品」に成り下がってしまった。

世間一般における評価もバラバラとなった。価格が釣り

あがったレンズを購入した人が、「コスパが悪い」と

感じれば、レンズの評価は辛口となり、あるいは高価で

買った事をステータスと感じて満足したり、自慢したり

さらなる値上げを狙っているならば、レンズを褒める

事しか書かない。後者の評価は「個人」のみならず

「流通」や「投機層」の場合もあるので、面倒である。

結局、レンズの評価に関しては、ネット等での他人の

評価は、いっさいあてにならない、そこには多少なりとも

「裏」つまり、そう評価すべき事情や理由が存在するからだ。

本レンズに関しては、現在でも準投機対象のレンズである為、

本記事では、これに対する評価は、あえて行わないでおこう。

ここで書く事が、また商売の道具として使われてしまったら

それは私の本意としては反する事だからだ。

レンズの価値判断は、あくまで自分自身で行わないとならない、

これは「マニア道」として、基本中の基本であると思う。

なお、前述の2000年代後半の「異常なプレミアム価格」は、

ほどなくして収まっている。何故ならば、そんな高額な相場

では、誰も買わなかったからだ・・

----

では、次のシステム

![_c0032138_08070103.jpg]()

(中古購入価格 20,000円)

カメラは、KONICA MINOLTA α-7 Digital (APS-C機)

1980年代後半頃のAF中望遠レンズ。

ただし、New型には継承されておらず、初期型のみで

いつの間にか生産完了となってしまったので、若干レアだ。

![_c0032138_08071147.jpg]()

ものが多い。

恐らくだが、設計上では50mm/F1.4級の完成度が高い

レンズの焦点距離を拡張したものが多いのだろうか?

詳細はわからないが、描写傾向はそんな感じだ。

だが、残念ながら不人気のカテゴリーである。

まあ、このクラスの中望遠が欲しい人は、85mm/F1.4

級の「定番ポートレートレンズ」に、皆、憧れる為、

100mmと、それと焦点距離が近く、F2と若干暗いレンズ

には、ユーザー層は、あまり興味を持てないのであろう。

・・だとしたら残念な話である、実用上では85mm/F1.4

級は使いこなしが難しい場合が多く、100mm/F2級の方が

実用価値が高いケースが大半であるからだ。

本レンズは、2000年代にはライブ撮影で良く使った。

APS-C機で、150mm前後となる画角がステージ上での

パフォーマー等の人物撮影には適していたからである。

ライブ会場の大きさや撮影環境(ステージ前に近づける

場合や、そうで無い場合)によっては、この画角は

若干変化する場合もあり、換算100mm前後が有益な

ケースもある。まあ、だから、微妙に焦点距離が異なる

いくつかのレンズを主力としたり、後年では、フルサイズ機

やμ4/3機等、センサーサイズの異なる機体との組み合わせ

で必要な画角を調整する事もあった。

「ズームレンズを使えば簡単なのでは?」と思うかも知れない

が、特殊なズームを除き、一般的なズームでは開放F2.8

止まりである、ステージ等の暗所での撮影では、少しでも

開放F値が明るい方が望ましく、F2級以下である事が必須と

見なしていた事も、単焦点を使う理由となる。

![_c0032138_08071218.jpg]()

思っていた、ボケ質破綻や逆光耐性等、微妙な細かい弱点

があって、その回避が面倒だからだ。逆に言えば、ステージ

撮影では、これらの課題は問題点となりにくく、「用途開発」

の視点では有益だったからだ。

現代においては、本レンズを簡単に代替できる高性能の

レンズ、例えばTAMRON SP85/1.8等が新発売されている為、

本レンズをステージ用途とする事は皆無となってしまった。

このまま死蔵させるのは勿体無い為、また新たな「用途開発」

を行っていきたいとも思っている。

世の中には、使わなくなったレンズを売却するマニア層も

極めて多いのだが、資金的な問題点が無ければ、レンズは

出来るだけ売却しない事が望ましい。その理由は色々とあるが

1つだけ述べておけば、リファレンズ(参考、比較用の資料)

としての意義である。新しいレンズを買った際、旧来の所有

レンズと様々に比較する事は、非常に有益な措置であると思う。

----

では、3本目のシステム

![_c0032138_08071296.jpg]()

(中古購入価格 15,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

1985年発売と思われるAF等倍標準マクロレンズ。

いったい何故なのか? 本レンズは恐ろしく完成度が高い、

この時代の他のマクロとは次元が違う高描写表現力であり、

このままのレンズ構成で、順次バージョンアップしながら

現在もSONY銘で販売が継続されている、超ロングセラーの

「レジェンド」レンズだ。

![_c0032138_08071287.jpg]()

安価な中古相場だ、これはもう、超ハイコスパで優秀な

レンズであり、この結果、ミラーレス・マニアックス名玉編

では第4位、ハイコスパ名玉編第1位の、まぎれもない名玉の

好評価となっている。

現代においては、解像感等で若干の不満もあるかも知れない。

だが、そういう描写傾向を与える事が現代的なマクロの設計

コンセプトであるならば、あるいは、こうした古い時代の

設計もまた、それとは対極の位置にある設計コンセプトで

あるようにも思える。

![_c0032138_08074463.jpg]()

良く理解し、特徴を活かして弱点を回避して使えば良い。

あるいは逆に、あえて弱点を強調してユニークば描写を

得る事も出来るので、レンズの使いこなしはとても奥が深い。

この事も、「マニア層はレンズを売却するべきでは無い」

という持論の根拠ともなっている。

短期間だけ使った程度では、レンズの本質はわからない事が

殆どだ、何十年もの間、様々な撮影シーンで、何万枚も

何十万枚も撮ってみて、初めてわかる事も色々とある。

その間、新たな「用途開発」が進む事も勿論ある、

さらには、世情が変化する事もある、例えば前述のように、

世の中で、解像感を重視した「カリカリマクロ」が増えて

くれば、また逆に柔らかい描写傾向のマクロが必要になる

ケースもある訳だ。

そういう、個々のレンズに備わる様々な個性を見分け、

それを使い分ける為にも、仮に、まったく同じスペックの

レンズであったとしても(それが旧型と新型であっても、

レンズ構成等の光学系が異なる事もあり)それらを重複して

所有する事も、それなりに意味がある、という事だ。

----

さて、4本目のシステム

![_c0032138_08074444.jpg]()

(中古購入価格 35,000円)

カメラは、SONY α65 (APS-C機)

1990年代前半頃の、AF中望遠ソフトフォーカスレンズ。

AFが動作するソフトフォーカス(軟焦点)レンズは

珍しく、銀塩時代に数える程しか存在していなかったと

思う。現代では、ソフト(フォーカス)レンズそのものも

メーカー純正品では無く、レンズサードパーティーより

数機種が発売されている程度だ。でもまだ、現行品が

ある点は救われており、もし全てのソフトレンズが世の中

から一掃されてしまうと、これらの銀塩時代のソフト

レンズが希少価値で、とんでもなく高価になってしまう

恐れもある。

と言うのも、本レンズ自体、準投機対象となっていて、

本来の性能からすると、かなり高価な中古相場だ。

![_c0032138_08074451.jpg]()

ソフトレンズを紹介している、その記事でも述べたが、

ソフトレンズの価値感覚的相場は、1万円台までであり、

それより高価なものは、コスパが悪いと見なせるであろう。

何故、価値感覚値が低いのかは、大きく2つ理由がある。

1)ソフト描写を得る利用目的が少ない。

(「必要度」評価点が低くなってしまう)

2)ピント合わせが極めて困難であり、実用価値が低い。

(「エンジョイ度」評価点が低くなってしまう)

内、1)のソフト描写表現としては、こうしたソフトレンズ

に代替できる措置、すなわちソフトフィルターの使用や、

レンズへの細工(霧や油脂などを塗る)、絞り機構への

細工(レンコン状絞りを使う等)、カメラ内エフェクト

によるソフト効果、レタッチソフトによるソフト効果編集、

があり得るからであり、それらを持ってすれば、ソフト

レンズは不用、と思う人も多い。

だが、厳密に言えば、ソフトフォーカスレンズの描写は

それら代用手法との、どれとも微妙に違う。

けど、いくら「描写が違う」と言ったところで、写真の

目的とするものが「軟調表現」であるならば、他の手法で

十分に代替できる、とも言えるかも知れない。

結局のところ、ソフトレンズの用途は少ない訳だ。

2)のピント問題は、深刻である。

毎回のソフトレンズ紹介記事で述べてはいるが、この課題

により、ソフトレンズの使いこなしは大変に難しい。

まあ、その点、本レンズは幸いにしてAFが効くので助かる。

唯一、この「AFが効く」という理由を持って、本レンズの

価値感覚値を、相場的に1万円ほど加算しても良い、とは

思っているが、それでも3万円を超える相場ともなったら、

もう、かなりコスパが悪い、と見なす事は出来るだろう。

![_c0032138_08074476.jpg]()

相場はプレミアム化で、これよりも高価だ、相場への影響を

避ける為、本レンズの解説や評価は最小限としておく。

----

では、5本目のシステム

![_c0032138_08075525.jpg]()

(中古購入価格 12,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

1980年代後半頃と思われる、AF広角レンズ。

それ以前、銀塩MF時代では、広角と言えば普通は35mm、

さらにちゃんとした広角は28mmという世情であった為、

このAF時代からの24mm広角レンズの普及は望ましい

状況ではあった。

![_c0032138_08075638.jpg]()

それが「初の実用的AFシステム」として、センセーショナル

な話題となった一因もである。

すなわち、α以前、1980年代前半でも各社から試作機的な

AF一眼レフは発売されていたが、それ用の専用AFレンズ

は2~3本のみが準備されている状況であったのだ。

AFの精度とかを言う前に、それだけのレンズラインナップ

では「実用的AFシステム」と呼ぶ訳にはいかなかった。

ところがαの場合、広角から望遠まで、ズラリと揃った

レンズラインナップが発売当初から準備されていた。

だからαは、世界初の「実用」AF一眼レフに成り得た訳だ。

ただまあ、かなり急ごしらえで、様々なAFレンズを

そろえた、という印象も、現代の視点からは無きにしも

あらずであり、本レンズAF24/2.8等は、その代表格とも

言えるレンズで、「とりあえず24mm、描写力は凡庸」

という感覚である。

目だった特徴(長所)は特に存在せず、現代の視点からは

細かい短所があれこれと目につく。だけど、基本的に

これは、もう40年近くも前の設計のオールドレンズだ、

あまり細かい弱点をネチネチあげるのもフェアでは無いし、

そうした弱点を承知した上で、それを回避して使う事も

マニア層に求められるスキルであろう。

----

では、今回ラストのシステム

![_c0032138_08075699.jpg]()

(新品購入価格 118,000円)

カメラは、SONY α77Ⅱ (APS-C機)

1998年発売、アポダイゼーション光学エレメント搭載型

MF望遠レンズ。

本シリーズ第0回「アポダイゼーション・グランドスラム」

編を始め、多数の過去記事で紹介済みの特殊レンズだ。

![_c0032138_08075682.jpg]()

グラデーション状に周囲が暗くなる特殊フィルターである

「アポダイゼーション光学エレメント」をレンズ内に搭載

する事で、ボケ質が極めて綺麗となる効能を持つ。

この機構を搭載したレンズの種類は少なく、本レンズが

史上初であり、これの発売後20年を過ぎた2018年時点での

市販レンズは、前述の「グランドスラム」記事での4機種

のみであった。(注:その後、CANONから、同等な光学

原理だが、構造が異なる「DS」レンズが発売されている。

ただし、非常に高価な為、未所有だ)

しかし、STFあるいはアポダイゼーション光学エレメント

の効能を理解している人は非常に少ない。

発売後20数年間の間に、マニア層や上級者層に至るまで、

「STF? ああ、ソフトレンズでしょう?」という誤解を

何度も何度も聞いている。

まあ、それもその筈、所有者が極めて少ないレンズであり、

実際のアポダイゼーションの写りを見た事のある人も

同様に少ないし、これの原理の理解も難解だ。

さらには、たとえマニアや上級者であったとしても、

「レンズの性能は、解像力で決まる」といった考え方

(思い込み)から、被写体部分・合焦部分の解像感だけを

評価し、レンズのボケ質等には無頓着な人が大半である。

すなわち、ボケ質が良い写真を見せたところで、それの

ボケ質が良い事に気づく人の方が、極めて稀なのだ。

その根拠としては、例えば、一般的な「商業ポスター」

あるいは「広告」の写真において、ボケ質が悪い、または

ボケ質が破綻しているものを大変良く見かける。

その手の写真は、当然、職業写真家層が撮ったものである、

そのカメラマンはボケ質が悪い事を見逃して写真を納品し、

その写真を編集するデザイナー、またはパブリッシャーも、

ボケ質の悪さを見逃し、さらに完成品をチェックする広告主

やクライアントも、やはりボケ質の悪さを見逃してしまう。

そして、その広告やポスターを見る、一般層もまた、ボケ質

の悪さについては、誰も気にしていない。

ポスターや広告を見るだけの一般層はともかく、それを作る

方は専門家層である、けれども、ボケ質については誰も配慮

していないのだ、もし誰かが気づいたならば、その段階で

「これ、ボケ質が汚いですねえ、撮り直し(作りなおし)

しませんか?」という意見が出て、やりなおしになる事で

あろう・・・

まあ、そういう感覚的なものは評価が難しいのは確かだ、

だが、「それは、人それぞれだから」という理由では無い、

例えば、味覚は人それぞれだが、新しい食品や飲料を

開発する際には、味覚がとても鋭敏な人が、試作品等を

チェックし、その合否を決める。

だから、「人それぞれ」なのでは無く、絶対的な評価感覚

を持っていれば、感覚的な良否は決定できる訳だ。

でもそれを行う為には、高いレベルでの経験や感性など、

そういうスキルが要求される。

逆に言えば、ボケ質に無頓着である事は、そうしたボケ質

の良否を、沢山の写真、おそらくは数十万枚以上も見て

こないと、なかなか判断できるまでの経験値はつかないの

であろう。

だが、そうやって「ボケ質を判断する為のスキルを

持っていない方が悪い!」と、片付けて(切り捨てて)

しまうのも、ちょっと厳しすぎる話であろう。

![_c0032138_08101184.jpg]()

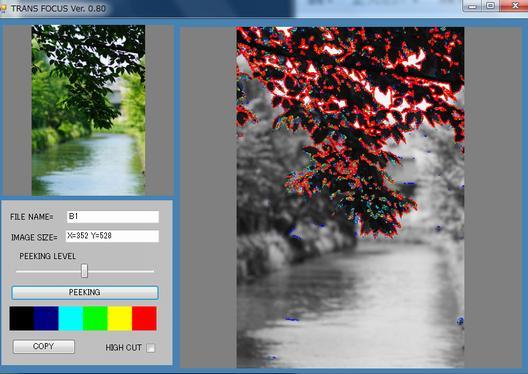

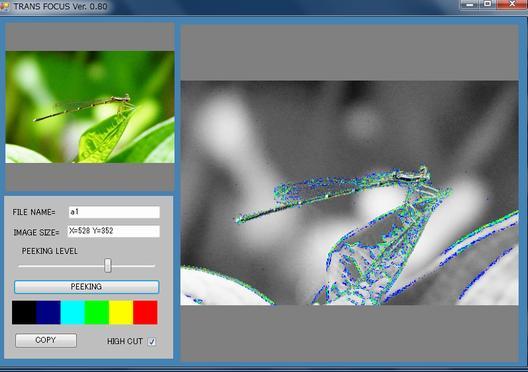

程の間、ずっと気になってはいたのだが、近年になって

ようやく、1つの解決策を考えついた。

それは、ボケ質の良否を判定するソフトウェア(アプリ)

が作れないだろうか? という発想である。

恐らくは、一部の先進的なレンズメーカーでは、もう既に

そういう事ができるソフトを開発していて、それを元に

レンズのボケ質の評価を行っているだろうと推察できる。

だが、そうした技術は、メーカー内での「企業秘密」であり、

門外不出だ、いったいどんなソフトなのか? どうやったら

ボケ質がわかるのか? そのあたりは非公開で一切不明だ。

しかし、それでは、ユーザー側において、メーカー側が

「このレンズはボケ質に配慮して設計しました」と

言う事を、「ふ~ん、そうですか」と、黙って従うしか

無い。

「商品の売買は、メーカー側とユーザー側の真剣勝負だ」

と、私は思っている。メーカー側からの一方的な公言内容

に、ただ単に従っていたら、それではユーザーの負けだ。

具体的には、「ボケ質が良いのです、だから高価なのです」

と言われたところで、「はい、じゃあ、買います」と

言うしか無い。勿論、「買わない」という選択肢もユーザー

には残されてはいるが、それでは「競技」を棄権して、

「不戦敗」を喫してしまうようなものなので、腹立たしい。

・・で、あればと、自分で工夫して、ボケ質が解析できる

ソフトを作ってみようと考えた。

![_c0032138_08101157.jpg]()

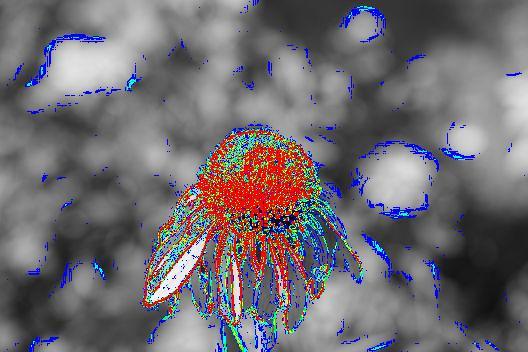

解析すると、ボケ質が固い部分には、青色や緑色の表示が

出る。しかし、このSTFの場合は、ボケ部にそうした色は

殆ど出ない(=モノクロで表示される)

(詳細は、本ブログのプログラミングシリーズ第5回

「ボケ質解析ソフトのプログラミング」記事を参照)

STFでは無い、一般的なボケの固いレンズで試してみよう。

![_c0032138_08101130.jpg]()

ボケ質が固いが、これを解析ソフトに掛けてみる。

![_c0032138_08101180.jpg]()

高いレンズだと言う事がわかる、しかし、その反面、

ボケ質までも固くなってしまい、背景のボケ部に所々

青色や水色の線が出て不均一となっている事がわかる。

STFと一般レンズの差は明白であるが、これを見て単純に

「STFのボケは優れている」と判断するのも早計だ。

と言うのも、ここには「ボケ質破綻」という要素もある。

(これについては難解であるので、ここでの詳細は割愛

するが、例えば、「匠の写真用語辞典第13回記事」等を

参照されたし)つまり、ボケが汚い(固い)写真を撮って

(選んで)しまっているから、ここまで差が出る訳だ。

ボケ質破綻の発生要素には、背景距離や背景の図柄等も

あるので、単に1枚や2枚の写真のボケ質を解析しても

無意味だ。様々な撮影条件で撮った沢山の写真を大量解析

してみないと、そのレンズの総合的なボケ質の良否は

判断しにくい。

銀塩時代から、一部のマニア層の間で、個々のレンズを

もってして、「このレンズのボケ味は良い(悪い)」と

言われてはいたが、銀塩時代の一眼レフやレンジ機では

ボケ質のコントロール(=ボケ質破綻回避)技法の適用

は、システム的に不可能に近い。だから、マニア層での

そうした評価は普遍的なものにはなり得ず、他の初級

マニア層等では「あの人が、このレンズのボケは良いと

言っていたので買ってみたが、そうでもなかった・・」

等の話に繋がっていた。

でもこれは現代においても同様であり、ボケ質破綻回避

を行うには、システムの構築や、撮影技法も含めて非常に

高度だ、だから結局、一般層においては「ボケ質の良否

は、良くわからん」という状態に陥ってしまう。

![_c0032138_08080224.jpg]()

の評価は、一般層には手に負えない事は確かだと思う。

「何が良いのか良くわからないし、おまけに高価だ、

こんなレンズ、誰が買うのだ?」・・となる訳だ。

だが、そうした難しい分野のレンズであるからこそ、

こうしたアポダイゼーション系レンズには魅力があるとも

言える。高価なレンズであるが、発売後20年を超え、

かつ、本レンズはSONY版としても引き継がれているので

初期のMINOLTA型等は、中古相場も下がってきている。

生産中止になっていないから、投機対象にもなっておらず

買い易い状態ではある。マニア層であれば、本レンズ又は

いずれかのアポダイゼーションレンズは必携であろう。

----

では、今回の「MINOLTA α単焦点 クラッシックス(後編)」

は、このあたり迄で。次回記事に続く。

カテゴリー別に紹介している。

今回は「MINOLTA α単焦点 クラッシックス」の後編記事

であり、MINOLTA時代のαAF 一眼レフ用の単焦点レンズ群

計13本を、前編、後編記事に分けて紹介中だ。

前編では7本を紹介済み、今回は残りの6本を紹介するが、

全て過去記事で紹介済みレンズである為、例によって、

レンズそのものの個別評価は最小限とし、ミノルタ製の

αレンズを取り巻く環境、市場等の話を主体とする。

----

ではまず、最初のシステム

(中古購入価格 75,000円)(以下、AF35/1.4)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

1990年代後半と思われる、大口径AF準広角レンズ。

描写力はさほど悪く無いのだが、正直言ってコスパが

極めて悪く、あまり好みのレンズでは無い。

なにせ、定価が15万円と高価であった。いくら高画質を

表す「G型」とは言え、銀塩時代においてこの値段は酷い。

「G型を謳って値段を吊り上げている」、という

ネガティブな感想しか持ちようが無い状態であった。

特にデジタル時代に入ってからは、KONICA MINOLTA α-7

Digital(2004年、デジタル一眼第3回記事)との組み合わせ

において、当時、F1.4クラス最広角でボディ内手ブレ補正

が利用できた。つまり、当時最も手ブレしにくいシステムが

構築できた為、こうしたシステムを「夜間戦闘機」と呼び、

夜景イベント等、様々なシーンで長期に渡り活躍した。

本レンズは、2000年前後、数年間、生産が中断されて

いて、流通が止まっていた。中古は初期型を含め殆ど無し

の時期が長く続いた。

おまけに、2006年にαシステムがSONYに譲渡された際、

ミノルタα用単焦点レンズは、業者等による組織的な

「買占め」が起こってしまった、勿論、希少感を出す為

であり、「投機的」な目的である。

その最も酷い例を挙げれば、2005年頃に、私はα用の

AF85mm/f1.4初期型を欲しがった知人に29,800円の

中古品(Bランク)を見立てて購入したが、組織的買占め後

同型レンズは一掃され、2008年頃に再度中古市場に出て

来た際には、Bランク品で15万円、ABランク品で18万円

の、異常なまでのプレミアム相場となっていた。

この買占めを行った業者は、だいたい推測がついたので、

私は、その後、その関連店では、いっさい中古を買わない

事と決めた、どうみても不条理な商売のやり方だからだ。

また、そうした異常な高額相場でも買ってしまうユーザー

側も、あまりに不勉強であろう。モノには、それに見合う

「価値」がある、その価値がわからず、ただ単に、希少で

高価なものを求めているだけでは、それは「マニア」とは

言えない。世間一般では、珍しくて高価なものを集める人達

を「マニア」と呼ぶ事もあるが、それは「好事家」あるいは

そこでもまた値上がりを期待する「投機層」である訳だ、

それらは「マニア」とは呼べない。

まあ、美術品や骨董などでは、そういう「投機」が主要な

要素であるのでやむをえないが、カメラやレンズは、あくまで

実用品である。機器の本来の実用性能を無視した状態での

投機的な価値判断は「マニア道」に則っているとは考え難い。

で、本レンズはSONYには当初継承されなかった、レンズの

ラインナップの整理が行われたからだ。まあ普通に考えれば

価格が高すぎてコスパが悪いから、SONYの判断は当然だろう。

でも、上記の買占めにおける中古相場が、本レンズでも、

20万円くらいとなっていたのをSONYも見つけたのだろうか?

本レンズは2000年代後半にSONY銘で復活する事となった。

復活の理由は「高価でも売れる」という市場調査の結果か、

あるいは好意的に解釈すれば「異常な中古相場を沈静化する

為」という要素もあったかも知れない、新型・新製品が出れば

旧製品のプレミアムは収まるし、新製品の方が売れてくれる。

また、別の解釈もある。本レンズはMINOLTA時代では希少

な、非球面レンズを搭載した商品であった。2006年当初、

MINOLTAのレンズ群を引き継いだSONYが、それらを意匠

変更して再生産を行う際、非球面レンズだけは調達が困難で

あったのかも知れない。それの製造体制が整うまでの間、

本レンズの再発売が遅れていた、という可能性もある。

その後10余年、依然本レンズはSONY SAL35F14Gとして

発売が継続されてはいるが、価格はMINOLTA時代よりも

25%も値上げされ、20万6800円(18万8000円+税)

と、MINOLTA時代に増して、極めて高額な印象だ。

には優秀な単焦点レンズが多い」と思っていて、従前から

本ブログでも、その話を良く書いてはいたが、こうして

ミノルタαレンズ特集記事を書いてみると、意外なまでに

「コスパが悪くて好ましく無い」というレンズが多い。

まあ、それもそうだろう、旧来は純粋に実用品としての

性能やコスパを評価できていたのに、2000年代後半には、

ミノルタαレンズは、買占め、投機やら、転売やらで、

「実用機材」ではなく「商品」に成り下がってしまった。

世間一般における評価もバラバラとなった。価格が釣り

あがったレンズを購入した人が、「コスパが悪い」と

感じれば、レンズの評価は辛口となり、あるいは高価で

買った事をステータスと感じて満足したり、自慢したり

さらなる値上げを狙っているならば、レンズを褒める

事しか書かない。後者の評価は「個人」のみならず

「流通」や「投機層」の場合もあるので、面倒である。

結局、レンズの評価に関しては、ネット等での他人の

評価は、いっさいあてにならない、そこには多少なりとも

「裏」つまり、そう評価すべき事情や理由が存在するからだ。

本レンズに関しては、現在でも準投機対象のレンズである為、

本記事では、これに対する評価は、あえて行わないでおこう。

ここで書く事が、また商売の道具として使われてしまったら

それは私の本意としては反する事だからだ。

レンズの価値判断は、あくまで自分自身で行わないとならない、

これは「マニア道」として、基本中の基本であると思う。

なお、前述の2000年代後半の「異常なプレミアム価格」は、

ほどなくして収まっている。何故ならば、そんな高額な相場

では、誰も買わなかったからだ・・

----

では、次のシステム

(中古購入価格 20,000円)

カメラは、KONICA MINOLTA α-7 Digital (APS-C機)

1980年代後半頃のAF中望遠レンズ。

ただし、New型には継承されておらず、初期型のみで

いつの間にか生産完了となってしまったので、若干レアだ。

ものが多い。

恐らくだが、設計上では50mm/F1.4級の完成度が高い

レンズの焦点距離を拡張したものが多いのだろうか?

詳細はわからないが、描写傾向はそんな感じだ。

だが、残念ながら不人気のカテゴリーである。

まあ、このクラスの中望遠が欲しい人は、85mm/F1.4

級の「定番ポートレートレンズ」に、皆、憧れる為、

100mmと、それと焦点距離が近く、F2と若干暗いレンズ

には、ユーザー層は、あまり興味を持てないのであろう。

・・だとしたら残念な話である、実用上では85mm/F1.4

級は使いこなしが難しい場合が多く、100mm/F2級の方が

実用価値が高いケースが大半であるからだ。

本レンズは、2000年代にはライブ撮影で良く使った。

APS-C機で、150mm前後となる画角がステージ上での

パフォーマー等の人物撮影には適していたからである。

ライブ会場の大きさや撮影環境(ステージ前に近づける

場合や、そうで無い場合)によっては、この画角は

若干変化する場合もあり、換算100mm前後が有益な

ケースもある。まあ、だから、微妙に焦点距離が異なる

いくつかのレンズを主力としたり、後年では、フルサイズ機

やμ4/3機等、センサーサイズの異なる機体との組み合わせ

で必要な画角を調整する事もあった。

「ズームレンズを使えば簡単なのでは?」と思うかも知れない

が、特殊なズームを除き、一般的なズームでは開放F2.8

止まりである、ステージ等の暗所での撮影では、少しでも

開放F値が明るい方が望ましく、F2級以下である事が必須と

見なしていた事も、単焦点を使う理由となる。

思っていた、ボケ質破綻や逆光耐性等、微妙な細かい弱点

があって、その回避が面倒だからだ。逆に言えば、ステージ

撮影では、これらの課題は問題点となりにくく、「用途開発」

の視点では有益だったからだ。

現代においては、本レンズを簡単に代替できる高性能の

レンズ、例えばTAMRON SP85/1.8等が新発売されている為、

本レンズをステージ用途とする事は皆無となってしまった。

このまま死蔵させるのは勿体無い為、また新たな「用途開発」

を行っていきたいとも思っている。

世の中には、使わなくなったレンズを売却するマニア層も

極めて多いのだが、資金的な問題点が無ければ、レンズは

出来るだけ売却しない事が望ましい。その理由は色々とあるが

1つだけ述べておけば、リファレンズ(参考、比較用の資料)

としての意義である。新しいレンズを買った際、旧来の所有

レンズと様々に比較する事は、非常に有益な措置であると思う。

----

では、3本目のシステム

(中古購入価格 15,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

1985年発売と思われるAF等倍標準マクロレンズ。

いったい何故なのか? 本レンズは恐ろしく完成度が高い、

この時代の他のマクロとは次元が違う高描写表現力であり、

このままのレンズ構成で、順次バージョンアップしながら

現在もSONY銘で販売が継続されている、超ロングセラーの

「レジェンド」レンズだ。

安価な中古相場だ、これはもう、超ハイコスパで優秀な

レンズであり、この結果、ミラーレス・マニアックス名玉編

では第4位、ハイコスパ名玉編第1位の、まぎれもない名玉の

好評価となっている。

現代においては、解像感等で若干の不満もあるかも知れない。

だが、そういう描写傾向を与える事が現代的なマクロの設計

コンセプトであるならば、あるいは、こうした古い時代の

設計もまた、それとは対極の位置にある設計コンセプトで

あるようにも思える。

良く理解し、特徴を活かして弱点を回避して使えば良い。

あるいは逆に、あえて弱点を強調してユニークば描写を

得る事も出来るので、レンズの使いこなしはとても奥が深い。

この事も、「マニア層はレンズを売却するべきでは無い」

という持論の根拠ともなっている。

短期間だけ使った程度では、レンズの本質はわからない事が

殆どだ、何十年もの間、様々な撮影シーンで、何万枚も

何十万枚も撮ってみて、初めてわかる事も色々とある。

その間、新たな「用途開発」が進む事も勿論ある、

さらには、世情が変化する事もある、例えば前述のように、

世の中で、解像感を重視した「カリカリマクロ」が増えて

くれば、また逆に柔らかい描写傾向のマクロが必要になる

ケースもある訳だ。

そういう、個々のレンズに備わる様々な個性を見分け、

それを使い分ける為にも、仮に、まったく同じスペックの

レンズであったとしても(それが旧型と新型であっても、

レンズ構成等の光学系が異なる事もあり)それらを重複して

所有する事も、それなりに意味がある、という事だ。

----

さて、4本目のシステム

(中古購入価格 35,000円)

カメラは、SONY α65 (APS-C機)

1990年代前半頃の、AF中望遠ソフトフォーカスレンズ。

AFが動作するソフトフォーカス(軟焦点)レンズは

珍しく、銀塩時代に数える程しか存在していなかったと

思う。現代では、ソフト(フォーカス)レンズそのものも

メーカー純正品では無く、レンズサードパーティーより

数機種が発売されている程度だ。でもまだ、現行品が

ある点は救われており、もし全てのソフトレンズが世の中

から一掃されてしまうと、これらの銀塩時代のソフト

レンズが希少価値で、とんでもなく高価になってしまう

恐れもある。

と言うのも、本レンズ自体、準投機対象となっていて、

本来の性能からすると、かなり高価な中古相場だ。

ソフトレンズを紹介している、その記事でも述べたが、

ソフトレンズの価値感覚的相場は、1万円台までであり、

それより高価なものは、コスパが悪いと見なせるであろう。

何故、価値感覚値が低いのかは、大きく2つ理由がある。

1)ソフト描写を得る利用目的が少ない。

(「必要度」評価点が低くなってしまう)

2)ピント合わせが極めて困難であり、実用価値が低い。

(「エンジョイ度」評価点が低くなってしまう)

内、1)のソフト描写表現としては、こうしたソフトレンズ

に代替できる措置、すなわちソフトフィルターの使用や、

レンズへの細工(霧や油脂などを塗る)、絞り機構への

細工(レンコン状絞りを使う等)、カメラ内エフェクト

によるソフト効果、レタッチソフトによるソフト効果編集、

があり得るからであり、それらを持ってすれば、ソフト

レンズは不用、と思う人も多い。

だが、厳密に言えば、ソフトフォーカスレンズの描写は

それら代用手法との、どれとも微妙に違う。

けど、いくら「描写が違う」と言ったところで、写真の

目的とするものが「軟調表現」であるならば、他の手法で

十分に代替できる、とも言えるかも知れない。

結局のところ、ソフトレンズの用途は少ない訳だ。

2)のピント問題は、深刻である。

毎回のソフトレンズ紹介記事で述べてはいるが、この課題

により、ソフトレンズの使いこなしは大変に難しい。

まあ、その点、本レンズは幸いにしてAFが効くので助かる。

唯一、この「AFが効く」という理由を持って、本レンズの

価値感覚値を、相場的に1万円ほど加算しても良い、とは

思っているが、それでも3万円を超える相場ともなったら、

もう、かなりコスパが悪い、と見なす事は出来るだろう。

相場はプレミアム化で、これよりも高価だ、相場への影響を

避ける為、本レンズの解説や評価は最小限としておく。

----

では、5本目のシステム

(中古購入価格 12,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

1980年代後半頃と思われる、AF広角レンズ。

それ以前、銀塩MF時代では、広角と言えば普通は35mm、

さらにちゃんとした広角は28mmという世情であった為、

このAF時代からの24mm広角レンズの普及は望ましい

状況ではあった。

それが「初の実用的AFシステム」として、センセーショナル

な話題となった一因もである。

すなわち、α以前、1980年代前半でも各社から試作機的な

AF一眼レフは発売されていたが、それ用の専用AFレンズ

は2~3本のみが準備されている状況であったのだ。

AFの精度とかを言う前に、それだけのレンズラインナップ

では「実用的AFシステム」と呼ぶ訳にはいかなかった。

ところがαの場合、広角から望遠まで、ズラリと揃った

レンズラインナップが発売当初から準備されていた。

だからαは、世界初の「実用」AF一眼レフに成り得た訳だ。

ただまあ、かなり急ごしらえで、様々なAFレンズを

そろえた、という印象も、現代の視点からは無きにしも

あらずであり、本レンズAF24/2.8等は、その代表格とも

言えるレンズで、「とりあえず24mm、描写力は凡庸」

という感覚である。

目だった特徴(長所)は特に存在せず、現代の視点からは

細かい短所があれこれと目につく。だけど、基本的に

これは、もう40年近くも前の設計のオールドレンズだ、

あまり細かい弱点をネチネチあげるのもフェアでは無いし、

そうした弱点を承知した上で、それを回避して使う事も

マニア層に求められるスキルであろう。

----

では、今回ラストのシステム

(新品購入価格 118,000円)

カメラは、SONY α77Ⅱ (APS-C機)

1998年発売、アポダイゼーション光学エレメント搭載型

MF望遠レンズ。

本シリーズ第0回「アポダイゼーション・グランドスラム」

編を始め、多数の過去記事で紹介済みの特殊レンズだ。

グラデーション状に周囲が暗くなる特殊フィルターである

「アポダイゼーション光学エレメント」をレンズ内に搭載

する事で、ボケ質が極めて綺麗となる効能を持つ。

この機構を搭載したレンズの種類は少なく、本レンズが

史上初であり、これの発売後20年を過ぎた2018年時点での

市販レンズは、前述の「グランドスラム」記事での4機種

のみであった。(注:その後、CANONから、同等な光学

原理だが、構造が異なる「DS」レンズが発売されている。

ただし、非常に高価な為、未所有だ)

しかし、STFあるいはアポダイゼーション光学エレメント

の効能を理解している人は非常に少ない。

発売後20数年間の間に、マニア層や上級者層に至るまで、

「STF? ああ、ソフトレンズでしょう?」という誤解を

何度も何度も聞いている。

まあ、それもその筈、所有者が極めて少ないレンズであり、

実際のアポダイゼーションの写りを見た事のある人も

同様に少ないし、これの原理の理解も難解だ。

さらには、たとえマニアや上級者であったとしても、

「レンズの性能は、解像力で決まる」といった考え方

(思い込み)から、被写体部分・合焦部分の解像感だけを

評価し、レンズのボケ質等には無頓着な人が大半である。

すなわち、ボケ質が良い写真を見せたところで、それの

ボケ質が良い事に気づく人の方が、極めて稀なのだ。

その根拠としては、例えば、一般的な「商業ポスター」

あるいは「広告」の写真において、ボケ質が悪い、または

ボケ質が破綻しているものを大変良く見かける。

その手の写真は、当然、職業写真家層が撮ったものである、

そのカメラマンはボケ質が悪い事を見逃して写真を納品し、

その写真を編集するデザイナー、またはパブリッシャーも、

ボケ質の悪さを見逃し、さらに完成品をチェックする広告主

やクライアントも、やはりボケ質の悪さを見逃してしまう。

そして、その広告やポスターを見る、一般層もまた、ボケ質

の悪さについては、誰も気にしていない。

ポスターや広告を見るだけの一般層はともかく、それを作る

方は専門家層である、けれども、ボケ質については誰も配慮

していないのだ、もし誰かが気づいたならば、その段階で

「これ、ボケ質が汚いですねえ、撮り直し(作りなおし)

しませんか?」という意見が出て、やりなおしになる事で

あろう・・・

まあ、そういう感覚的なものは評価が難しいのは確かだ、

だが、「それは、人それぞれだから」という理由では無い、

例えば、味覚は人それぞれだが、新しい食品や飲料を

開発する際には、味覚がとても鋭敏な人が、試作品等を

チェックし、その合否を決める。

だから、「人それぞれ」なのでは無く、絶対的な評価感覚

を持っていれば、感覚的な良否は決定できる訳だ。

でもそれを行う為には、高いレベルでの経験や感性など、

そういうスキルが要求される。

逆に言えば、ボケ質に無頓着である事は、そうしたボケ質

の良否を、沢山の写真、おそらくは数十万枚以上も見て

こないと、なかなか判断できるまでの経験値はつかないの

であろう。

だが、そうやって「ボケ質を判断する為のスキルを

持っていない方が悪い!」と、片付けて(切り捨てて)

しまうのも、ちょっと厳しすぎる話であろう。

程の間、ずっと気になってはいたのだが、近年になって

ようやく、1つの解決策を考えついた。

それは、ボケ質の良否を判定するソフトウェア(アプリ)

が作れないだろうか? という発想である。

恐らくは、一部の先進的なレンズメーカーでは、もう既に

そういう事ができるソフトを開発していて、それを元に

レンズのボケ質の評価を行っているだろうと推察できる。

だが、そうした技術は、メーカー内での「企業秘密」であり、

門外不出だ、いったいどんなソフトなのか? どうやったら

ボケ質がわかるのか? そのあたりは非公開で一切不明だ。

しかし、それでは、ユーザー側において、メーカー側が

「このレンズはボケ質に配慮して設計しました」と

言う事を、「ふ~ん、そうですか」と、黙って従うしか

無い。

「商品の売買は、メーカー側とユーザー側の真剣勝負だ」

と、私は思っている。メーカー側からの一方的な公言内容

に、ただ単に従っていたら、それではユーザーの負けだ。

具体的には、「ボケ質が良いのです、だから高価なのです」

と言われたところで、「はい、じゃあ、買います」と

言うしか無い。勿論、「買わない」という選択肢もユーザー

には残されてはいるが、それでは「競技」を棄権して、

「不戦敗」を喫してしまうようなものなので、腹立たしい。

・・で、あればと、自分で工夫して、ボケ質が解析できる

ソフトを作ってみようと考えた。

解析すると、ボケ質が固い部分には、青色や緑色の表示が

出る。しかし、このSTFの場合は、ボケ部にそうした色は

殆ど出ない(=モノクロで表示される)

(詳細は、本ブログのプログラミングシリーズ第5回

「ボケ質解析ソフトのプログラミング」記事を参照)

STFでは無い、一般的なボケの固いレンズで試してみよう。

ボケ質が固いが、これを解析ソフトに掛けてみる。

高いレンズだと言う事がわかる、しかし、その反面、

ボケ質までも固くなってしまい、背景のボケ部に所々

青色や水色の線が出て不均一となっている事がわかる。

STFと一般レンズの差は明白であるが、これを見て単純に

「STFのボケは優れている」と判断するのも早計だ。

と言うのも、ここには「ボケ質破綻」という要素もある。

(これについては難解であるので、ここでの詳細は割愛

するが、例えば、「匠の写真用語辞典第13回記事」等を

参照されたし)つまり、ボケが汚い(固い)写真を撮って

(選んで)しまっているから、ここまで差が出る訳だ。

ボケ質破綻の発生要素には、背景距離や背景の図柄等も

あるので、単に1枚や2枚の写真のボケ質を解析しても

無意味だ。様々な撮影条件で撮った沢山の写真を大量解析

してみないと、そのレンズの総合的なボケ質の良否は

判断しにくい。

銀塩時代から、一部のマニア層の間で、個々のレンズを

もってして、「このレンズのボケ味は良い(悪い)」と

言われてはいたが、銀塩時代の一眼レフやレンジ機では

ボケ質のコントロール(=ボケ質破綻回避)技法の適用

は、システム的に不可能に近い。だから、マニア層での

そうした評価は普遍的なものにはなり得ず、他の初級

マニア層等では「あの人が、このレンズのボケは良いと

言っていたので買ってみたが、そうでもなかった・・」

等の話に繋がっていた。

でもこれは現代においても同様であり、ボケ質破綻回避

を行うには、システムの構築や、撮影技法も含めて非常に

高度だ、だから結局、一般層においては「ボケ質の良否

は、良くわからん」という状態に陥ってしまう。

の評価は、一般層には手に負えない事は確かだと思う。

「何が良いのか良くわからないし、おまけに高価だ、

こんなレンズ、誰が買うのだ?」・・となる訳だ。

だが、そうした難しい分野のレンズであるからこそ、

こうしたアポダイゼーション系レンズには魅力があるとも

言える。高価なレンズであるが、発売後20年を超え、

かつ、本レンズはSONY版としても引き継がれているので

初期のMINOLTA型等は、中古相場も下がってきている。

生産中止になっていないから、投機対象にもなっておらず

買い易い状態ではある。マニア層であれば、本レンズ又は

いずれかのアポダイゼーションレンズは必携であろう。

----

では、今回の「MINOLTA α単焦点 クラッシックス(後編)」

は、このあたり迄で。次回記事に続く。