「画像処理プログラミング」シリーズ第16回記事。

本シリーズは、写真等のデジタル画像のピクセル毎に

PC(パーソナル・コンピューター)で、数学的な演算を

処理し、結果としての、検出、抽出、判断、変換、加工

等を行う、すなわち「画像処理」のプログラミングを

行う為の技術(テクノロジー)の実現を目指している。

本シリーズでは、過去に例の無い全く新しいアルゴリズム

(=画像処理上の計算手順)を創造・創生する事を主眼と

しているので、例えば、どこかにあるサンプルのソース

コード等をコピーして打ち込んだものでは無いし、汎用

画像処理ライブラリ等を用いて作ったものでも無い。

つまり、プログラムのソースコードは全て1行、1文字

に至るまで、自分自身で打ち込んだものである。

非効率的なプログラミング手法だが、これは仕事では

無く、趣味でやっている事であるし、加えて、全ての

プログラム内部構造を100%理解し、把握する事での

技術的なスキルアップを目指しているからだ。

また、「こういう手法でないと、全く新しい計算手法

(アルゴリズム)は創造できない」という強い持論もある。

で、今回の記事では、音響エフェクター、または電子楽器

等で古くから用いられている「リングモジュレーター」を

画像処理の分野に応用してみよう、というアイデアを元に

プログラミングする事とする。

![_c0032138_22254721.jpg]()

話だが・・ それ以前に、まず音響(工学)における

「周波数」あるいは「倍音」の意味を理解していないと、

先に進めない。

まあでも、そのあたりは常識的なレベルの用語なので、

誰でも理解しているものとして・・・

で、楽器の音や人の声、自然界の音においては、基準

となる「周波数」があり、それに加えて、その周波数を

何倍かした「倍音」が混ざっていて、それで「音色」が

構成されている。

周波数の単位は、Hz(ヘルツ)であり、これは1秒間に

音響(等)の媒体上の「波」が、何回(何周期)振動

するか?という意味である。

(旧単位=cycle。1995年以降はcycleは使用不可)

例えば時報の音(ポッツポッツポ、ポーン)は

440Hz、および880Hzからなる。

(440Hzならば、1秒間に440回、音が振動している)

この440Hzは、A(アー、またはラ)の音程であるので

音楽的にも良く使われる。(例:オーケストラの

チューニングの音程や、ギター等をチューニングする

為の音叉(おんさ)等)

(注:A(アー)であれば「音名」なので周波数は

変動しないのだが、ドレミファソラシド(のラ)は、

「階名」なので、キー(調)やスケールにより相対的

に変化してしまう。こちらは一般には「移動ド」

(方式、唱法、記法、等)言われているが、固定式の

「音名」や「固定ド」と混同しやすく、ややこしい。

なお、日本での「音名」(固定式)は、ハニホヘト

イロハであり、これは「ハ長調」のように使われる。

鍵盤の黒鍵を主音とする調では、嬰(#:シャープ)

変(♭:フラット)が追加される、例:変ロ短調→

B♭m(英米式)→ビーフラットマイナーと読む。

写真や光学系の用語が統一できていない事と同様に

音楽系の用語も統一されておらず、色々と課題だ)

で、周波数が2倍となると、音楽的には1オクターブ

高くなるし、周波数が半分になると楽器や歌唱では

オクターブ下がる、と思えば分かりやすい。

でも、楽器音等は、そういう純音(1つの周波数

だけからなる純粋な音)から出来ている訳では無く

基準(基本)周波数(基音:f0)を、例えば整数倍

した「倍音」が、沢山混じって成り立っている。

(関連:「フーリエ級数」→適宜外部参照の事)

仮に、f0を100Hzとすれば、2次倍音は200Hz、

3次倍音は300Hz・・ といった感じだ。

こういう「整数次倍音」であると、オクターブ以外の

場合でも「5度音程」とかの、比較的整った音になる。

(≒不協和音的な音には、なり難い)

楽器等で多数の整数次倍音が含まれていれば、その音色

は明るい音となる。一定の割合で高次倍音が含まれる

音色の例としては、「バイオリンの音」等がある。

奇数次の倍音(3倍、5倍、7倍・・)だけが含まれる

音色では「クラリネット」等の木管楽器が代表的だ。

(参考:この音響波形は、オシロスコープ等では

四角く見えるので「矩形(くけい)波」と呼ばれる)

また、殆ど基音しか無い音色は、澄んだ柔らかい音と

なり、例えば「フルート」や「ピッコロ」の音色を

思い出して貰えれば良いであろう。

(なお、音色は「ねいろ」ではなく、音響分野では

「おんしょく」と読む。

でも、音楽の勉強は小学校でも中学校でも義務教育

として学ぶはずなのに、ごくごく基本的なところが

わかっていない人が多すぎる。楽譜が読めない、等も

典型的であろう・・ まあ、カメラで言えば「絞り」

の意味がわからない事と同じようなレベルであり、

世の中の人の大半がそうであるのは、残念な話である。

しかし、前述の「用語が曖昧」という部分もまた、

音楽の基礎教育を妨げる原因となっているのかも

知れない・・)

で、すなわち、「倍音」を様々にコントロールする事が

出来るならば、様々な楽器の音色が出せる訳であり、

これの原理に基づいて発明(開発)された(電子)楽器

が(ミュージック)「シンセサイザー」である。

アナログのシンセサイザーでは主に倍音を「減算方式」

で作り出す。つまり予め沢山の倍音を含んだ音、例えば

のこぎり(鋸歯状)波、三角波、矩形波等を、発振器

(オシレーター)から生成し、フィルターで、適宜その

「倍音」を削れば(減算すれば)様々な「楽器音」を

合成(シンセシス)する事が出来る。

また、デジタルのシンセサイザーの多くでは「加算方式」

で倍音を作り出す。少し前述した「フーリエ級数」

の原理からすれば、様々な周波数の正弦(sine)波を

順次重ねていけば、倍音が増えて、あらゆる楽器音や

自然音等を合成(生成)する事が出来る。

まあ、今回の記事の時代背景においては、アナログの

シンセサイザーの「減算方式」の時代を考察して

もらえれば良いであろう。つまり、フーリエ級数とか

アナログ・モデリング等の高度な処理は意図しない。

で、楽器や自然界の音では、倍音が整数倍で規則正しく

並んでいるものばかりでは無い。

例えば、金属等のベルの音、ガラスの割れる音、風や

波の音、そして動物や人間の声の一部等においても、

これまで述べてきた楽器音には含まれない「非整数次

倍音」が沢山含まれる場合が多い。

すなわち、電子(電気)楽器が世の中に普及して、

加えて、アナログシンセサイザーまで誕生した

1970年代とかであっても、当時の楽器を扱う音楽家

(ミュージシャン)においては、金属やガラスの音、

自然界の音、人間の声、といった非整数次倍音を含む

音色を、楽器のように扱う事は、殆ど無理であった訳だ。

だから、そういう特殊な音色は「SE」(サウンド

エフェクト)として、例えば実際の音を録音した音源や

それに似た音が出るモノを使って代替していた訳だ。

(注:多くのアナログシンセには「ノイズ発生」回路

が内蔵されていて、ノイズを加工する事で、風、波、

雨、雷、口笛、程度の音色ならば、かろうじて作れた)

でも、出したい事は確かだ。「金属音が出せない電子

楽器など、そもそも使えるのか? それだったら

本物のシンバルやカウベルを叩いた方が、音楽的には

豊かな表現になるかも知れない」

・・といったニーズがある。

そこで、あるエンジニア(学者?詳細不明)が考えた

事は、「非整数次倍音が出したかったら、普通の方法

では無理だ。そうだ、2つの波形(音)を混ぜたり

掛け合わせたりしたらどうだろうか?」

これはまあ、一種の「変調」(モジュレーション)である。

演歌やクラッシック等の歌唱法におけるビブラートや

コブシも一種の「変調」ではあるが、声を揺らす、震わす

といった遅い動き(Low Frequency Modulation)では無く、

高い(≒可聴域の)周波数同士の「音」をぶつけると、

そこから全く新しい音が生まれてくる訳だ。

このような理屈から生み出された音響(変調)機器

つまり「エフェクター」が「リングモジュレーター」

である。(初出は、だいたい1970年代くらいか?)

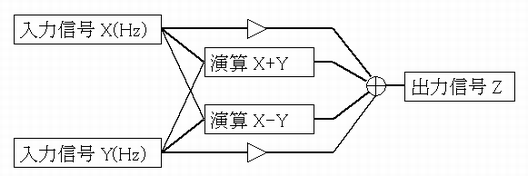

この機器には時代や仕様に応じて、様々な方式がある

のだが、まずは最も基本的な仕様(アルゴリズム)を

図示する。

![_c0032138_22254792.png]()

リングモジュレーターはX,Yのそれぞれの周波数を

足した音程(周波数)と、引いた周波数の2つの信号

を創り出す。

例えば、Xが220Hz、Yが100Hzの音だったとする、

するとX+Yは320Hz、X-Yが120Hzとなる。

これらの信号を全てミックスして出力信号Zとすると、

Zは,100Hz,120Hz,220Hz,320Hzという合成波形と

なり、これは、どこにも整数倍(整数次)の倍音が

存在していない。(=整数次であれば、100,200,

300,400,500Hz・・という整然とした倍音となる)

よって、この出力音は、まるで金属を叩いたような

複雑な音色となる。

後年、これの原理をさらに発展させたのが

「FM音源」である。これは1980年代のシンセサイザー

の名機「YAMAHA DX7」や、以降の様々なゲーム機や

パソコン等にも内蔵された音源なので著名であろう。

元々は米スタンフォード大学CCRMA(音響研究部会)

による発明だが、YAMAHAが使用権を獲得した。

これは、上記のリングモジュレーターの原理図で

書いた足し算、引き算を、そうではなく「掛け算」

として、より複雑な音を作れるようにしたものと

考えればわかりやすい。(注:実際の処理は、もっと

ずっと複雑だが、基本的な原理は、そういう感じだ)

ちなみに、私はかつて音響工学は専門職であったので、

その米スタンフォード大のCCRMA研究部会にも何度か

足を運んで学んだ事もある。

で、リングモジュレーターやFM音源は、確かに様々な

特殊な音色を作れるので、(電子)音楽に多大な影響

があった。

1980年代~1990年代の音楽をCD等で聴くと、

その多くがFM音源により作られている事がわかる。

(何度も書くが、元専門職なので、音を聞くだけ

でも、様々な事がわかってしまう。まあ経験値で

判断できる訳であり、例えば初級音楽マニア等が、

思い込みで「この(高価な)イヤホンは音が良い」

と言っているだけの状態とは違う。

イヤホンも私は60本ほど所有していて、それぞれの

イヤホンに絶対評価点数を付けている。

なお、この分野でも、カメラの交換レンズと同様に、

高価な商品が、必ずしも音が良いとは限らない。

まあつまり、写真も音響も、商品の値段だけでは

性能が決まらない、特殊な市場分野なのだ)

で、これらの方式(リング・モジュレーションや

フリークエンシー・モジュレーション=FM音源)

の弱点だが、「音作りが予測不能」な点である。

つまり、Aという音とBという音を混ぜたら(加算したら)

Cという音になるだろう事は、音響に関わる人達で

あれば、だいたい、ある程度予測は出来る。

だけど、Xという音から、Yという音を引いたり、

あるいは、XにYを掛け算して出てくるZという音は

例えプロ・ミュージシャンや音響工学の専門家でも

まず予測不能である。

つまり、これらを楽器として扱う場合「音作りが

極めて難しい」という課題に直面してしまう訳だ。

でも、前述のFM音源の名機DX7等では、どうやって

音(色)を作っていたのか? いや、そもそも最初から

入っているプリセット音色は、どう作られたのか?

それについては、当時のシンセ・マニュピュレーター

(≒操作者)と呼ばれる、専門的スキルを持つ人達が

一所懸命作っていたのだ。

この「マニュピュレーター」とは、音楽、音響、技術

(テクノロジー)の全てに精通している超人的な

スキル(能力)を持つ人達であり、世界中を見渡し

ても、数えれる程の人数しか存在していない。

・・で、そういう人達であってもFM音源の音作りは、

試行錯誤の連続であろう、そして出来上がった音が

音楽的に使えるかどうか?も判断しないとならない。

センスの悪い音色を作り上げても意味が無い訳だ。

そうやって、天才達が作りあげた音色が、楽器に

最初からプリセットされていたり、あるいは後から

そうした「音色集」が、カートリッジ型のROM

(≒メモリー)で販売される事も良くあった。

それをシンセに挿入すれば、メモリーが増えて

新しい音色が使えるようになる。

まあ、ユーザー層側は、そこまでシンセで自由自在に

音を作れる訳では無いから、そうやって優れた才能を

持つ人が作った出来合いの「音色」を、お金を出して

買う訳である。

でも、先進的なビジネスモデルである。楽器の世界は

カメラよりも約15年も早くデジタル化されたので、

その文化や思考法も、概ね映像の世界よりも先進的

であろう。

カメラの世界では、ミノルタが初期のα一眼レフで

別売カードによる「機能拡張」のビジネスモデルを

目指したが、あまり成功していなかった。

また、近年のPENTAXでも、プロカメラマンの

カメラセッティングをU(ユーザー)記憶領域に

プリセットしている実例があるが、これとて、

それを「お金を払って、セッティングを買う」

というビジネスモデルには至っていない。

それから、例えばLo-Fi(低音質)等という概念も

もう1990年代から音楽の世界では常識であるのに、

現代のカメラの世界では、99%以上のアマチュア層は

「写真は綺麗に写っていなくてはならない」あるいは

「写真とは”真を写す”と書く。だから、被写体を

あるがままに写さないとならない」などという

極めて狭い概念や古い価値観から脱却できていない。

さて、前置きが長くなったが、ここまで理解した

ところで、今回のプログラミングは、音響の世界

では古くからある「リングモジュレーター」や、

一部では「FM音源」の発想や理論を、写真(画像)に

応用してみたらどうなるか?という研究開発である。

ただし、原理そのものは単純だ、2つの映像信号を

足したり引いたり、掛けたり割ったりすれば良い

だけである。

その観点では、数年前に流行した「比較明合成」

が前例としてあるだろう。

で、本プログラミングシリーズの前身としての記事で

それが実現できるソフトをプログラミングした事が

数年前にあった。(以下が、その時に作ったソフト)

![_c0032138_22254742.jpg]()

であり、画像Xの画素と、画像Yの画素のピクセル毎

の輝度を比較し、明るい方を出力Zとするだけである。

これのプログラミングだが、画像を画素(輝度)に

分解できている状態であれば、XとYのピクセルにおいて

if(X>Y) Z=X; else Z=Y;

(注:上記のソースコードの記述法については

「三項演算子を用いた方が簡便だ!」と思うのは

ちょっと違う。仮に、それでコーディングの簡略化

が出来たとしても、可読性が低下してしまうのだ。

数文字のコードを余分に打ち込む事をケチるような、

そういう「小技」を使うような事ばかり気にして

いるプログラミング思考では、「全く新しい事」を

創造できないのではあるまいか?)

・・・という、たった1行のプログラムで

「比較明合成」を実現できる。

つまり画像処理プログラミングとしては初級も初級、

まあ、幼稚園レベルであり、この程度ではプログラミン

をした事にもならないので、当時(5年前くらい)に

試験的に自作した「比較明合成」ソフトは、「これは

中身が簡単すぎる」と、ボツにして、本シリーズ記事

には含めていない。

まあ、「比較明合成」が話題になったのは、例えば

Photoshop利用者等の「画像編集屋」の層であったので

「画像処理屋」から見れば、「何で、そんな簡単な

事が話題になっているのだ?」と疑問に思えた訳だ。

(すなわち、旧来の「画像編集」の方法論や技能では

「比較明合成」は実現できなかった。これの実現には

「画像処理」という技術(テクノロジー)が必須だった

からだ。まあ、この時点で「画像編集」と「画像処理」

の違いが、一般層においても「なんとなく理解できた」

という状態だったのだろう)

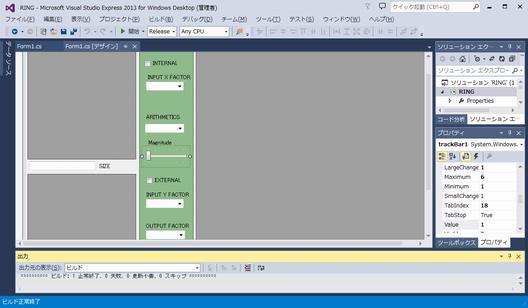

さて、では今回のリングモジュレーターは、やる事も

単純なので、サクサクとプログラミングしていこう。

プログラミング言語はC#(.NET)のみで十分だ。

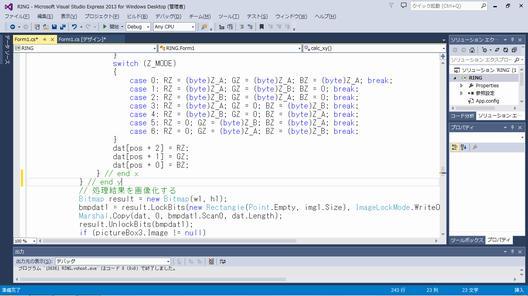

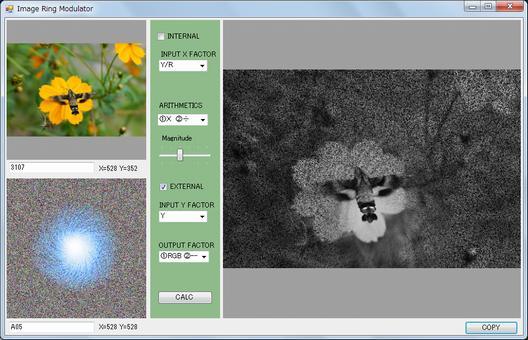

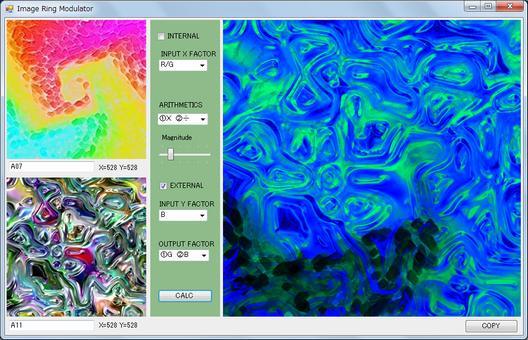

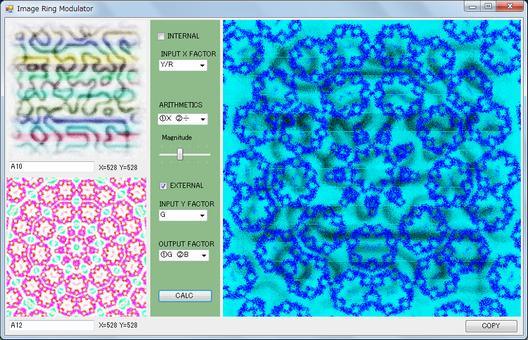

![_c0032138_22254774.jpg]()

![_c0032138_22255410.jpg]()

少ない、本記事の文字数よりも少ない程度だ。

プログラミングの時間も、1時間強で出来た。

計算アルゴリズムはシンプルなので、知的財産権として

隠すような必要は無く、ある程度は説明しておくが・・

まず、この画像リングモジュレーターにおいては、

音の変調のように、周波数という1つだけの要素で

演算が行われるのではなく、R/G/B、そして輝度

(今回はKとする)の4つの要素で計算される。

(注:画像処理・画像工学の世界では、輝度は通常

「Y」という記号で表される。しかし、音響工学では

「X,Y,Z」という記号群を良く使うので、今回は

その被りを避け「K」という記号で代替する。

なお、印刷の世界での「CMYK」の「K」は、黒色

を示し、blacKの最後の「K」だ、これは、もし

Bとすると青色(Blue)と重複するからであろう)

計算の方式としては、INTERNALとEXTERNALの

2つに大別されるように作った。

INTERNAL(内部)モードでは、1枚の画像をRGBKに

分解し、それらの要素間で、自在に足し算、引き算、

掛け算、割り算が出来るようにし、その計算結果を

出力画像としてのRGBKの、どれにアサインするかを

GUI上で決める事が出来る。

なお、画像処理の世界では、減算(引き算)や除算

(割り算)を行うと、計算結果の値が小さくなって

画像が暗化してしまう。これを避ける為、これらの

算式を使う場合は、適宜係数を掛け、正規化する。

EXTERNALモードでは、基準となる画像Xと、他の画像

Yを計算対象とする。その際、画像XとYは両者共に

一般的な写真であるケースもあるだろうが、外部画像

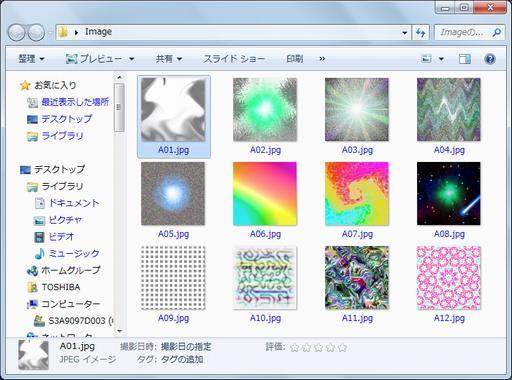

Yは、特殊なパターン(模様)やCGを使うのも効果的

かも知れない。

まあ、そうした外部パターンも10個ほど、手動で

作っておこう。

![_c0032138_22255532.jpg]()

簡単すぎて拍子抜けしてしまう位だ。

ちなみに、本シリーズ記事での各画像処理アルゴリズム

研究開発は、自身で難易度を5点満点で評価している。

過去の研究開発の難易度は4点前後となるケースが

殆どであるが、今回の難易度は1.5点と低い。

しかし、アルゴリズムが簡単な事と、実際の画像加工

作業が簡単な事とはイコールでは無い。

前述のように、リングモジュレーターやFM音源は、

世界に数十人しか、音作りが出来る人が居ない位の

高難易度である。画像版のリングモジュレーターは

さらに複雑であるから、きっと世界中の誰も、これを

自由に扱う事などは、出来ないかも知れない。

![_c0032138_22255539.jpg]()

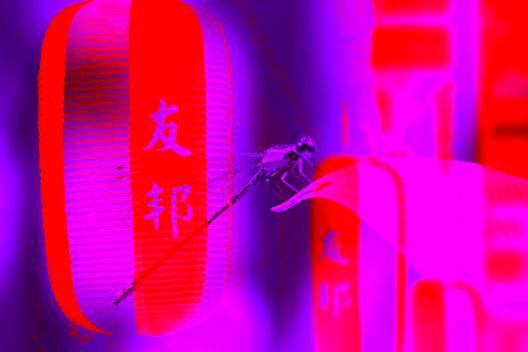

異なる「花」の写真を、リングモジュレーションした

ものである。

単純な「画像(レイヤー)合成」や、「比較明合成」

とは全く異なり、両方の画像のそれぞれには無かった

新しい特徴(新しい花)が生成されている。

ただし、例えば「もう少し綺麗な花にしたい」と

思っても、ここからは1歩たりとも先に進む事は

難しい。計算設定の、どこをどう変えたら、

どう変わるのか?は、誰も予測できないからだ。

前述の「マニュピレーター」の人たちであれば、

きっと、ここから、「この画像(や音色)処理は、

素質がありそうだから、もっといじくってみよう」

と、途方も無いレベルの試行錯誤を繰り返して、

「音楽に使える音色」(や、写真表現として使える

映像)を作り上げていく事であろう。

ただ、私はそこまではやる気は無い(汗)

やっても出来ないだろうし、興味の対象が違うのだ。

つまり、「新しい画像処理アルゴリズムを創造する」

事が、私の創造的(アート的)な興味であり、その

プログラミングが出来た時点で、完成した成果物

には、もう殆ど興味が無くなってしまう訳だ。

そこがきっと「モノを作る人」と「モノを使う人」の

最も大きな違いなのだろうと思う。

![_c0032138_22255560.jpg]()

みよう、画像処理が正しく動作しているかを確認

する上でも、最低限、そういう作業は必須だ。

![_c0032138_22260732.jpg]()

RGBK(注:ここでKは輝度)の、各チャンネル

(プレーン)に、計算結果をアサイン(割り振って)

いるから、こうなってしまう。

![_c0032138_22260796.jpg]()

加えるべきか? はたまた、この研究開発の基本は

「リングモジュレーター」なのだから、できるだけ

これまで得られなかった新たな画像を創り出す事を

主眼とするべきか・・? まあ、ここでは「後者」が

やはり本筋であろう。

今まで見た事が無い画像を、掛け合わせで創りたい

のであって、綺麗なHi-Fi写真を生み出す方向性は、

これっぽっちも持っていない。

![_c0032138_22260713.jpg]()

変換してしまおう。

![_c0032138_22260785.jpg]()

INTERNAL(1枚の画像から変換生成)モードも、

EXTERNAL(2枚の画像から変調合成)モードも、

両者それなりに動いているし、恐らくだが、

それぞれの計算方式に良く合致した写真を選ぶ事も

重要であろう。

![_c0032138_07210963.jpg]()

「写真を撮らないエンジニアが作る画像処理ソフト

は、どんな画像が入力されても破綻しないように

ソフトを改良しようと考える」という事がある。

だが、私の場合は、そういう世間一般的な発想は

持っていない。

市販ソフトの開発ならば確かにそうだが、それでは

出来上がるソフトは、これまでの常識の範囲、既存の

概念の範疇でしか無いと思う。

まあ、その手の画像処理を行っている場合では、

テスト画像として本シリーズ第10回記事で説明した、

米Playboy誌のプレイメイトの「Lena」画像を使って

いるケースが殆どなので、すぐわかる。

自分で写真を撮るカメラマンであれば、50年も前に

Playboy誌から研究者がスキャンした、色味の悪い

Lena画像等は、まず使わない。単に、自身で撮った

写真をテスト画像とすれば良い訳だ。

で、本シリーズ記事で創りたいソフトは、かつて過去

に存在していなかったものである。

そして、その過去になかった処理内容(アルゴリズム)

をより有効に活用したいのであれば、処理内容に

応じて、より適切な写真を選ぶ事も、ありだとは

思っている。つまり「靴に足を合わせる」、または

「処理アルゴリズムに適した写真を撮ってくる」だ。

こういう思考は学術分野の人達には理解できない事かも

知れないが、アートの世界であれば、新しい様式や

作品が出来れば、それが最も望むべき成果である。

ただし、その成果を世間が評価するか否かは、完全な

別問題だ。

![_c0032138_22261280.jpg]()

世間一般には理解されない。

まあ、ギャラリー(閲覧者)が、新しい価値観を経験的

には持っていないからであろう。

結局、写真も本来は、その大半が映像表現であり、

それはアートであるべきなのに、非常に多くのカメラマン

は、写真を単なる「映像記録」としか認識していない。

だから「綺麗に(Hi-Fi)な写真が(映像記録として)

優れているのだ」という狭い価値観から脱却できない。

![_c0032138_22261371.jpg]()

自分の経験則に無いものは、それらは評価できないか、

あるいは完全否定するだけである。

何故否定するか?と言えば、自身が理解できないモノ

を認めてしまったら、その時点で、自分は、その分野

において、最も底辺の(遅れた)存在となってしまう。

自分がこれまでかけてきた、やってきた、思想、時間、

金銭、それらを全て「無」にして瓦解させない為には、

自分が理解できないものは頑なに否定せざるを得ない。

![_c0032138_22261354.jpg]()

リングモジュレーターや、FM音源は、元はと言えば

楽器音をよりホンモノに近くする為に、すなわち

Hi-Fi音響を目指して発明されたものであろう。

だが、実際のアーティストであるミュージシャン達は

その新技術を「新しい楽器」として捉えた訳だ。

すなわち、「これまで誰も扱った事の無い、全く

新しい音」が自分の手に入る事になる訳だ。

アーティストであれば、そのチャンスを逃す訳は無い。

技術的な原理などは、わかっているかどうか?などは

どうでも良い話なのだ。

音楽(音響)の世界の貪欲さは、どうも写真(画像)

の世界とは、ずいぶんと温度差があるようにも思う。

音楽の世界では、音響がデジタル化された頃

(1980年代頃)から後では、もう「何でも有り」

の世界になっていて、音響に関わる人達も、皆、

そのように新しい音(表現)を常に目指している。

写真(映像)の世界は・・ 商業映像は、まあ良いと

して、アマチュア層の場合は、どうにも映像に対し

極めて保守的な発想しか持っていないとも思える。

結局、そのあたりもユーザー個々による差があるだろう、

「新しい音、新しい映像に興味があるか無いか?」

最終的には、ただそれだけに結論は集約されるのでは

なかろうか?

![_c0032138_22261663.jpg]()

それはエンジニアやカメラマンと言うよりも、もはや

「アーティスト」に分類されるべき人種であろう。

対して、出来合いのソースコードをコピペするだけの

プログラマーであるとか、あるいは、よりホンモノに

近い「Hi-Fi写真」を撮ろうとするだけのカメラマン達は

アーティストと言うよりは、むしろ「職人」であろう。

(・・あるいは、そこまで達しないレベルで、単なる

「習い事」であるか、だ)

まあ、どちらが良いとか悪い、とかいう話では無い、

ただ単に「自分がどうありたいか?」を考えるだけだ。

----

総括だが、今回の画像処理プログラミングは、まあ

原理的な面では成功と言えるではあろう。

ただし、アンコントローラブル(制御不能)である事は

大きな問題点だ。どこをどう設定すると、どういう画像

処理になるのか? 想像も及ばない要素が大きい。

これについては、もし将来的に本ソフトを改変するならば、

プリセット、マクロ制御、半自動制御などをやれば、少し

編集作業の難易度は下がるであろう。

ただまあ、自分しか使わないソフトであるから、そこまで

「使いやすくしたい」とは、あまり思わないのだが・・

----

では、今回のプログラミング記事は、このあたりまで。

次回記事掲載は、例によって不定期としておく。

本シリーズは、写真等のデジタル画像のピクセル毎に

PC(パーソナル・コンピューター)で、数学的な演算を

処理し、結果としての、検出、抽出、判断、変換、加工

等を行う、すなわち「画像処理」のプログラミングを

行う為の技術(テクノロジー)の実現を目指している。

本シリーズでは、過去に例の無い全く新しいアルゴリズム

(=画像処理上の計算手順)を創造・創生する事を主眼と

しているので、例えば、どこかにあるサンプルのソース

コード等をコピーして打ち込んだものでは無いし、汎用

画像処理ライブラリ等を用いて作ったものでも無い。

つまり、プログラムのソースコードは全て1行、1文字

に至るまで、自分自身で打ち込んだものである。

非効率的なプログラミング手法だが、これは仕事では

無く、趣味でやっている事であるし、加えて、全ての

プログラム内部構造を100%理解し、把握する事での

技術的なスキルアップを目指しているからだ。

また、「こういう手法でないと、全く新しい計算手法

(アルゴリズム)は創造できない」という強い持論もある。

で、今回の記事では、音響エフェクター、または電子楽器

等で古くから用いられている「リングモジュレーター」を

画像処理の分野に応用してみよう、というアイデアを元に

プログラミングする事とする。

話だが・・ それ以前に、まず音響(工学)における

「周波数」あるいは「倍音」の意味を理解していないと、

先に進めない。

まあでも、そのあたりは常識的なレベルの用語なので、

誰でも理解しているものとして・・・

で、楽器の音や人の声、自然界の音においては、基準

となる「周波数」があり、それに加えて、その周波数を

何倍かした「倍音」が混ざっていて、それで「音色」が

構成されている。

周波数の単位は、Hz(ヘルツ)であり、これは1秒間に

音響(等)の媒体上の「波」が、何回(何周期)振動

するか?という意味である。

(旧単位=cycle。1995年以降はcycleは使用不可)

例えば時報の音(ポッツポッツポ、ポーン)は

440Hz、および880Hzからなる。

(440Hzならば、1秒間に440回、音が振動している)

この440Hzは、A(アー、またはラ)の音程であるので

音楽的にも良く使われる。(例:オーケストラの

チューニングの音程や、ギター等をチューニングする

為の音叉(おんさ)等)

(注:A(アー)であれば「音名」なので周波数は

変動しないのだが、ドレミファソラシド(のラ)は、

「階名」なので、キー(調)やスケールにより相対的

に変化してしまう。こちらは一般には「移動ド」

(方式、唱法、記法、等)言われているが、固定式の

「音名」や「固定ド」と混同しやすく、ややこしい。

なお、日本での「音名」(固定式)は、ハニホヘト

イロハであり、これは「ハ長調」のように使われる。

鍵盤の黒鍵を主音とする調では、嬰(#:シャープ)

変(♭:フラット)が追加される、例:変ロ短調→

B♭m(英米式)→ビーフラットマイナーと読む。

写真や光学系の用語が統一できていない事と同様に

音楽系の用語も統一されておらず、色々と課題だ)

で、周波数が2倍となると、音楽的には1オクターブ

高くなるし、周波数が半分になると楽器や歌唱では

オクターブ下がる、と思えば分かりやすい。

でも、楽器音等は、そういう純音(1つの周波数

だけからなる純粋な音)から出来ている訳では無く

基準(基本)周波数(基音:f0)を、例えば整数倍

した「倍音」が、沢山混じって成り立っている。

(関連:「フーリエ級数」→適宜外部参照の事)

仮に、f0を100Hzとすれば、2次倍音は200Hz、

3次倍音は300Hz・・ といった感じだ。

こういう「整数次倍音」であると、オクターブ以外の

場合でも「5度音程」とかの、比較的整った音になる。

(≒不協和音的な音には、なり難い)

楽器等で多数の整数次倍音が含まれていれば、その音色

は明るい音となる。一定の割合で高次倍音が含まれる

音色の例としては、「バイオリンの音」等がある。

奇数次の倍音(3倍、5倍、7倍・・)だけが含まれる

音色では「クラリネット」等の木管楽器が代表的だ。

(参考:この音響波形は、オシロスコープ等では

四角く見えるので「矩形(くけい)波」と呼ばれる)

また、殆ど基音しか無い音色は、澄んだ柔らかい音と

なり、例えば「フルート」や「ピッコロ」の音色を

思い出して貰えれば良いであろう。

(なお、音色は「ねいろ」ではなく、音響分野では

「おんしょく」と読む。

でも、音楽の勉強は小学校でも中学校でも義務教育

として学ぶはずなのに、ごくごく基本的なところが

わかっていない人が多すぎる。楽譜が読めない、等も

典型的であろう・・ まあ、カメラで言えば「絞り」

の意味がわからない事と同じようなレベルであり、

世の中の人の大半がそうであるのは、残念な話である。

しかし、前述の「用語が曖昧」という部分もまた、

音楽の基礎教育を妨げる原因となっているのかも

知れない・・)

で、すなわち、「倍音」を様々にコントロールする事が

出来るならば、様々な楽器の音色が出せる訳であり、

これの原理に基づいて発明(開発)された(電子)楽器

が(ミュージック)「シンセサイザー」である。

アナログのシンセサイザーでは主に倍音を「減算方式」

で作り出す。つまり予め沢山の倍音を含んだ音、例えば

のこぎり(鋸歯状)波、三角波、矩形波等を、発振器

(オシレーター)から生成し、フィルターで、適宜その

「倍音」を削れば(減算すれば)様々な「楽器音」を

合成(シンセシス)する事が出来る。

また、デジタルのシンセサイザーの多くでは「加算方式」

で倍音を作り出す。少し前述した「フーリエ級数」

の原理からすれば、様々な周波数の正弦(sine)波を

順次重ねていけば、倍音が増えて、あらゆる楽器音や

自然音等を合成(生成)する事が出来る。

まあ、今回の記事の時代背景においては、アナログの

シンセサイザーの「減算方式」の時代を考察して

もらえれば良いであろう。つまり、フーリエ級数とか

アナログ・モデリング等の高度な処理は意図しない。

で、楽器や自然界の音では、倍音が整数倍で規則正しく

並んでいるものばかりでは無い。

例えば、金属等のベルの音、ガラスの割れる音、風や

波の音、そして動物や人間の声の一部等においても、

これまで述べてきた楽器音には含まれない「非整数次

倍音」が沢山含まれる場合が多い。

すなわち、電子(電気)楽器が世の中に普及して、

加えて、アナログシンセサイザーまで誕生した

1970年代とかであっても、当時の楽器を扱う音楽家

(ミュージシャン)においては、金属やガラスの音、

自然界の音、人間の声、といった非整数次倍音を含む

音色を、楽器のように扱う事は、殆ど無理であった訳だ。

だから、そういう特殊な音色は「SE」(サウンド

エフェクト)として、例えば実際の音を録音した音源や

それに似た音が出るモノを使って代替していた訳だ。

(注:多くのアナログシンセには「ノイズ発生」回路

が内蔵されていて、ノイズを加工する事で、風、波、

雨、雷、口笛、程度の音色ならば、かろうじて作れた)

でも、出したい事は確かだ。「金属音が出せない電子

楽器など、そもそも使えるのか? それだったら

本物のシンバルやカウベルを叩いた方が、音楽的には

豊かな表現になるかも知れない」

・・といったニーズがある。

そこで、あるエンジニア(学者?詳細不明)が考えた

事は、「非整数次倍音が出したかったら、普通の方法

では無理だ。そうだ、2つの波形(音)を混ぜたり

掛け合わせたりしたらどうだろうか?」

これはまあ、一種の「変調」(モジュレーション)である。

演歌やクラッシック等の歌唱法におけるビブラートや

コブシも一種の「変調」ではあるが、声を揺らす、震わす

といった遅い動き(Low Frequency Modulation)では無く、

高い(≒可聴域の)周波数同士の「音」をぶつけると、

そこから全く新しい音が生まれてくる訳だ。

このような理屈から生み出された音響(変調)機器

つまり「エフェクター」が「リングモジュレーター」

である。(初出は、だいたい1970年代くらいか?)

この機器には時代や仕様に応じて、様々な方式がある

のだが、まずは最も基本的な仕様(アルゴリズム)を

図示する。

リングモジュレーターはX,Yのそれぞれの周波数を

足した音程(周波数)と、引いた周波数の2つの信号

を創り出す。

例えば、Xが220Hz、Yが100Hzの音だったとする、

するとX+Yは320Hz、X-Yが120Hzとなる。

これらの信号を全てミックスして出力信号Zとすると、

Zは,100Hz,120Hz,220Hz,320Hzという合成波形と

なり、これは、どこにも整数倍(整数次)の倍音が

存在していない。(=整数次であれば、100,200,

300,400,500Hz・・という整然とした倍音となる)

よって、この出力音は、まるで金属を叩いたような

複雑な音色となる。

後年、これの原理をさらに発展させたのが

「FM音源」である。これは1980年代のシンセサイザー

の名機「YAMAHA DX7」や、以降の様々なゲーム機や

パソコン等にも内蔵された音源なので著名であろう。

元々は米スタンフォード大学CCRMA(音響研究部会)

による発明だが、YAMAHAが使用権を獲得した。

これは、上記のリングモジュレーターの原理図で

書いた足し算、引き算を、そうではなく「掛け算」

として、より複雑な音を作れるようにしたものと

考えればわかりやすい。(注:実際の処理は、もっと

ずっと複雑だが、基本的な原理は、そういう感じだ)

ちなみに、私はかつて音響工学は専門職であったので、

その米スタンフォード大のCCRMA研究部会にも何度か

足を運んで学んだ事もある。

で、リングモジュレーターやFM音源は、確かに様々な

特殊な音色を作れるので、(電子)音楽に多大な影響

があった。

1980年代~1990年代の音楽をCD等で聴くと、

その多くがFM音源により作られている事がわかる。

(何度も書くが、元専門職なので、音を聞くだけ

でも、様々な事がわかってしまう。まあ経験値で

判断できる訳であり、例えば初級音楽マニア等が、

思い込みで「この(高価な)イヤホンは音が良い」

と言っているだけの状態とは違う。

イヤホンも私は60本ほど所有していて、それぞれの

イヤホンに絶対評価点数を付けている。

なお、この分野でも、カメラの交換レンズと同様に、

高価な商品が、必ずしも音が良いとは限らない。

まあつまり、写真も音響も、商品の値段だけでは

性能が決まらない、特殊な市場分野なのだ)

で、これらの方式(リング・モジュレーションや

フリークエンシー・モジュレーション=FM音源)

の弱点だが、「音作りが予測不能」な点である。

つまり、Aという音とBという音を混ぜたら(加算したら)

Cという音になるだろう事は、音響に関わる人達で

あれば、だいたい、ある程度予測は出来る。

だけど、Xという音から、Yという音を引いたり、

あるいは、XにYを掛け算して出てくるZという音は

例えプロ・ミュージシャンや音響工学の専門家でも

まず予測不能である。

つまり、これらを楽器として扱う場合「音作りが

極めて難しい」という課題に直面してしまう訳だ。

でも、前述のFM音源の名機DX7等では、どうやって

音(色)を作っていたのか? いや、そもそも最初から

入っているプリセット音色は、どう作られたのか?

それについては、当時のシンセ・マニュピュレーター

(≒操作者)と呼ばれる、専門的スキルを持つ人達が

一所懸命作っていたのだ。

この「マニュピュレーター」とは、音楽、音響、技術

(テクノロジー)の全てに精通している超人的な

スキル(能力)を持つ人達であり、世界中を見渡し

ても、数えれる程の人数しか存在していない。

・・で、そういう人達であってもFM音源の音作りは、

試行錯誤の連続であろう、そして出来上がった音が

音楽的に使えるかどうか?も判断しないとならない。

センスの悪い音色を作り上げても意味が無い訳だ。

そうやって、天才達が作りあげた音色が、楽器に

最初からプリセットされていたり、あるいは後から

そうした「音色集」が、カートリッジ型のROM

(≒メモリー)で販売される事も良くあった。

それをシンセに挿入すれば、メモリーが増えて

新しい音色が使えるようになる。

まあ、ユーザー層側は、そこまでシンセで自由自在に

音を作れる訳では無いから、そうやって優れた才能を

持つ人が作った出来合いの「音色」を、お金を出して

買う訳である。

でも、先進的なビジネスモデルである。楽器の世界は

カメラよりも約15年も早くデジタル化されたので、

その文化や思考法も、概ね映像の世界よりも先進的

であろう。

カメラの世界では、ミノルタが初期のα一眼レフで

別売カードによる「機能拡張」のビジネスモデルを

目指したが、あまり成功していなかった。

また、近年のPENTAXでも、プロカメラマンの

カメラセッティングをU(ユーザー)記憶領域に

プリセットしている実例があるが、これとて、

それを「お金を払って、セッティングを買う」

というビジネスモデルには至っていない。

それから、例えばLo-Fi(低音質)等という概念も

もう1990年代から音楽の世界では常識であるのに、

現代のカメラの世界では、99%以上のアマチュア層は

「写真は綺麗に写っていなくてはならない」あるいは

「写真とは”真を写す”と書く。だから、被写体を

あるがままに写さないとならない」などという

極めて狭い概念や古い価値観から脱却できていない。

さて、前置きが長くなったが、ここまで理解した

ところで、今回のプログラミングは、音響の世界

では古くからある「リングモジュレーター」や、

一部では「FM音源」の発想や理論を、写真(画像)に

応用してみたらどうなるか?という研究開発である。

ただし、原理そのものは単純だ、2つの映像信号を

足したり引いたり、掛けたり割ったりすれば良い

だけである。

その観点では、数年前に流行した「比較明合成」

が前例としてあるだろう。

で、本プログラミングシリーズの前身としての記事で

それが実現できるソフトをプログラミングした事が

数年前にあった。(以下が、その時に作ったソフト)

であり、画像Xの画素と、画像Yの画素のピクセル毎

の輝度を比較し、明るい方を出力Zとするだけである。

これのプログラミングだが、画像を画素(輝度)に

分解できている状態であれば、XとYのピクセルにおいて

if(X>Y) Z=X; else Z=Y;

(注:上記のソースコードの記述法については

「三項演算子を用いた方が簡便だ!」と思うのは

ちょっと違う。仮に、それでコーディングの簡略化

が出来たとしても、可読性が低下してしまうのだ。

数文字のコードを余分に打ち込む事をケチるような、

そういう「小技」を使うような事ばかり気にして

いるプログラミング思考では、「全く新しい事」を

創造できないのではあるまいか?)

・・・という、たった1行のプログラムで

「比較明合成」を実現できる。

つまり画像処理プログラミングとしては初級も初級、

まあ、幼稚園レベルであり、この程度ではプログラミン

をした事にもならないので、当時(5年前くらい)に

試験的に自作した「比較明合成」ソフトは、「これは

中身が簡単すぎる」と、ボツにして、本シリーズ記事

には含めていない。

まあ、「比較明合成」が話題になったのは、例えば

Photoshop利用者等の「画像編集屋」の層であったので

「画像処理屋」から見れば、「何で、そんな簡単な

事が話題になっているのだ?」と疑問に思えた訳だ。

(すなわち、旧来の「画像編集」の方法論や技能では

「比較明合成」は実現できなかった。これの実現には

「画像処理」という技術(テクノロジー)が必須だった

からだ。まあ、この時点で「画像編集」と「画像処理」

の違いが、一般層においても「なんとなく理解できた」

という状態だったのだろう)

さて、では今回のリングモジュレーターは、やる事も

単純なので、サクサクとプログラミングしていこう。

プログラミング言語はC#(.NET)のみで十分だ。

少ない、本記事の文字数よりも少ない程度だ。

プログラミングの時間も、1時間強で出来た。

計算アルゴリズムはシンプルなので、知的財産権として

隠すような必要は無く、ある程度は説明しておくが・・

まず、この画像リングモジュレーターにおいては、

音の変調のように、周波数という1つだけの要素で

演算が行われるのではなく、R/G/B、そして輝度

(今回はKとする)の4つの要素で計算される。

(注:画像処理・画像工学の世界では、輝度は通常

「Y」という記号で表される。しかし、音響工学では

「X,Y,Z」という記号群を良く使うので、今回は

その被りを避け「K」という記号で代替する。

なお、印刷の世界での「CMYK」の「K」は、黒色

を示し、blacKの最後の「K」だ、これは、もし

Bとすると青色(Blue)と重複するからであろう)

計算の方式としては、INTERNALとEXTERNALの

2つに大別されるように作った。

INTERNAL(内部)モードでは、1枚の画像をRGBKに

分解し、それらの要素間で、自在に足し算、引き算、

掛け算、割り算が出来るようにし、その計算結果を

出力画像としてのRGBKの、どれにアサインするかを

GUI上で決める事が出来る。

なお、画像処理の世界では、減算(引き算)や除算

(割り算)を行うと、計算結果の値が小さくなって

画像が暗化してしまう。これを避ける為、これらの

算式を使う場合は、適宜係数を掛け、正規化する。

EXTERNALモードでは、基準となる画像Xと、他の画像

Yを計算対象とする。その際、画像XとYは両者共に

一般的な写真であるケースもあるだろうが、外部画像

Yは、特殊なパターン(模様)やCGを使うのも効果的

かも知れない。

まあ、そうした外部パターンも10個ほど、手動で

作っておこう。

簡単すぎて拍子抜けしてしまう位だ。

ちなみに、本シリーズ記事での各画像処理アルゴリズム

研究開発は、自身で難易度を5点満点で評価している。

過去の研究開発の難易度は4点前後となるケースが

殆どであるが、今回の難易度は1.5点と低い。

しかし、アルゴリズムが簡単な事と、実際の画像加工

作業が簡単な事とはイコールでは無い。

前述のように、リングモジュレーターやFM音源は、

世界に数十人しか、音作りが出来る人が居ない位の

高難易度である。画像版のリングモジュレーターは

さらに複雑であるから、きっと世界中の誰も、これを

自由に扱う事などは、出来ないかも知れない。

異なる「花」の写真を、リングモジュレーションした

ものである。

単純な「画像(レイヤー)合成」や、「比較明合成」

とは全く異なり、両方の画像のそれぞれには無かった

新しい特徴(新しい花)が生成されている。

ただし、例えば「もう少し綺麗な花にしたい」と

思っても、ここからは1歩たりとも先に進む事は

難しい。計算設定の、どこをどう変えたら、

どう変わるのか?は、誰も予測できないからだ。

前述の「マニュピレーター」の人たちであれば、

きっと、ここから、「この画像(や音色)処理は、

素質がありそうだから、もっといじくってみよう」

と、途方も無いレベルの試行錯誤を繰り返して、

「音楽に使える音色」(や、写真表現として使える

映像)を作り上げていく事であろう。

ただ、私はそこまではやる気は無い(汗)

やっても出来ないだろうし、興味の対象が違うのだ。

つまり、「新しい画像処理アルゴリズムを創造する」

事が、私の創造的(アート的)な興味であり、その

プログラミングが出来た時点で、完成した成果物

には、もう殆ど興味が無くなってしまう訳だ。

そこがきっと「モノを作る人」と「モノを使う人」の

最も大きな違いなのだろうと思う。

みよう、画像処理が正しく動作しているかを確認

する上でも、最低限、そういう作業は必須だ。

RGBK(注:ここでKは輝度)の、各チャンネル

(プレーン)に、計算結果をアサイン(割り振って)

いるから、こうなってしまう。

加えるべきか? はたまた、この研究開発の基本は

「リングモジュレーター」なのだから、できるだけ

これまで得られなかった新たな画像を創り出す事を

主眼とするべきか・・? まあ、ここでは「後者」が

やはり本筋であろう。

今まで見た事が無い画像を、掛け合わせで創りたい

のであって、綺麗なHi-Fi写真を生み出す方向性は、

これっぽっちも持っていない。

変換してしまおう。

INTERNAL(1枚の画像から変換生成)モードも、

EXTERNAL(2枚の画像から変調合成)モードも、

両者それなりに動いているし、恐らくだが、

それぞれの計算方式に良く合致した写真を選ぶ事も

重要であろう。

「写真を撮らないエンジニアが作る画像処理ソフト

は、どんな画像が入力されても破綻しないように

ソフトを改良しようと考える」という事がある。

だが、私の場合は、そういう世間一般的な発想は

持っていない。

市販ソフトの開発ならば確かにそうだが、それでは

出来上がるソフトは、これまでの常識の範囲、既存の

概念の範疇でしか無いと思う。

まあ、その手の画像処理を行っている場合では、

テスト画像として本シリーズ第10回記事で説明した、

米Playboy誌のプレイメイトの「Lena」画像を使って

いるケースが殆どなので、すぐわかる。

自分で写真を撮るカメラマンであれば、50年も前に

Playboy誌から研究者がスキャンした、色味の悪い

Lena画像等は、まず使わない。単に、自身で撮った

写真をテスト画像とすれば良い訳だ。

で、本シリーズ記事で創りたいソフトは、かつて過去

に存在していなかったものである。

そして、その過去になかった処理内容(アルゴリズム)

をより有効に活用したいのであれば、処理内容に

応じて、より適切な写真を選ぶ事も、ありだとは

思っている。つまり「靴に足を合わせる」、または

「処理アルゴリズムに適した写真を撮ってくる」だ。

こういう思考は学術分野の人達には理解できない事かも

知れないが、アートの世界であれば、新しい様式や

作品が出来れば、それが最も望むべき成果である。

ただし、その成果を世間が評価するか否かは、完全な

別問題だ。

世間一般には理解されない。

まあ、ギャラリー(閲覧者)が、新しい価値観を経験的

には持っていないからであろう。

結局、写真も本来は、その大半が映像表現であり、

それはアートであるべきなのに、非常に多くのカメラマン

は、写真を単なる「映像記録」としか認識していない。

だから「綺麗に(Hi-Fi)な写真が(映像記録として)

優れているのだ」という狭い価値観から脱却できない。

自分の経験則に無いものは、それらは評価できないか、

あるいは完全否定するだけである。

何故否定するか?と言えば、自身が理解できないモノ

を認めてしまったら、その時点で、自分は、その分野

において、最も底辺の(遅れた)存在となってしまう。

自分がこれまでかけてきた、やってきた、思想、時間、

金銭、それらを全て「無」にして瓦解させない為には、

自分が理解できないものは頑なに否定せざるを得ない。

リングモジュレーターや、FM音源は、元はと言えば

楽器音をよりホンモノに近くする為に、すなわち

Hi-Fi音響を目指して発明されたものであろう。

だが、実際のアーティストであるミュージシャン達は

その新技術を「新しい楽器」として捉えた訳だ。

すなわち、「これまで誰も扱った事の無い、全く

新しい音」が自分の手に入る事になる訳だ。

アーティストであれば、そのチャンスを逃す訳は無い。

技術的な原理などは、わかっているかどうか?などは

どうでも良い話なのだ。

音楽(音響)の世界の貪欲さは、どうも写真(画像)

の世界とは、ずいぶんと温度差があるようにも思う。

音楽の世界では、音響がデジタル化された頃

(1980年代頃)から後では、もう「何でも有り」

の世界になっていて、音響に関わる人達も、皆、

そのように新しい音(表現)を常に目指している。

写真(映像)の世界は・・ 商業映像は、まあ良いと

して、アマチュア層の場合は、どうにも映像に対し

極めて保守的な発想しか持っていないとも思える。

結局、そのあたりもユーザー個々による差があるだろう、

「新しい音、新しい映像に興味があるか無いか?」

最終的には、ただそれだけに結論は集約されるのでは

なかろうか?

それはエンジニアやカメラマンと言うよりも、もはや

「アーティスト」に分類されるべき人種であろう。

対して、出来合いのソースコードをコピペするだけの

プログラマーであるとか、あるいは、よりホンモノに

近い「Hi-Fi写真」を撮ろうとするだけのカメラマン達は

アーティストと言うよりは、むしろ「職人」であろう。

(・・あるいは、そこまで達しないレベルで、単なる

「習い事」であるか、だ)

まあ、どちらが良いとか悪い、とかいう話では無い、

ただ単に「自分がどうありたいか?」を考えるだけだ。

----

総括だが、今回の画像処理プログラミングは、まあ

原理的な面では成功と言えるではあろう。

ただし、アンコントローラブル(制御不能)である事は

大きな問題点だ。どこをどう設定すると、どういう画像

処理になるのか? 想像も及ばない要素が大きい。

これについては、もし将来的に本ソフトを改変するならば、

プリセット、マクロ制御、半自動制御などをやれば、少し

編集作業の難易度は下がるであろう。

ただまあ、自分しか使わないソフトであるから、そこまで

「使いやすくしたい」とは、あまり思わないのだが・・

----

では、今回のプログラミング記事は、このあたりまで。

次回記事掲載は、例によって不定期としておく。