本シリーズでは、写真撮影に係わる用語で、本ブログの範囲

でのみ使われたり、一般的では無い専門用語を解説している。

現在、本シリーズは「補足編」という事で、これまで

書きそびれていた用語や、新たに使用している独自用語を、

順不同、かつ雑多な「アラカルト」として紹介している。

![_c0032138_08275885.jpg]()

<アラカルト Part 8>

★FULL/LIMIT切換

一般(レンズ)用語。

銀塩時代からのマクロレンズ、特にAF時代(1990年代~)

からの多くの製品(一眼レフ用が主)には「FULL/LIMIT」を

切り換えるスイッチが搭載されている(下写真)

![_c0032138_08275805.jpg]()

可能な距離範囲を制限する機構だ。

具体的には、

FULLにした場合:最短撮影距離から無限遠まで、全ての距離に

合焦(AFまたはMF)が可能。

LIMITの場合 1:近距離範囲にヘリコイド(ピントリング)が

ある場合、最短撮影距離から、レンズ毎に

定められた特定の距離範囲のみ合焦が可能。

LIMITの場合 2:遠距離範囲にヘリコイド(ピントリング)が

ある場合、無限遠距離から、レンズ毎に

定められた特定の距離範囲のみ合焦が可能。

つまり、LIMITに切り替えた場合は、その時点でヘリコイドが

近距離にある場合は近接専用、その逆では遠距離専用となる。

(または、予めLIMITに所定の距離範囲が割り振られている)

これはAFの場合もMFの場合も同様であり、例えば近接領域で

LIMIT(制限)が掛っている場合は、その状態では無限遠の

撮影が出来ない。(LIMITを解除してFULLにする必要がある)

何故こんな機能が必要なのか?と言えば、銀塩一眼レフでの

初期AF(1980年代後半~)は、速度、精度ともに問題が

あったからである。特にマクロレンズの場合は、ピント距離の

変化する幅が、一般のレンズよりもずっと大きい(広い)

MFのマクロレンズでピントリングを廻しても、最短から無限遠

まで、下手をすれば10回以上ものピントリングの持ち替え操作が

必要になるが、AFでも同様であり、最短から無限遠までを

AFがずっと動くには、長く時間がかかってしまっていた。

さらに言えば、1990年代後半頃から、等倍(AF)マクロが

一般的になってきた。(それ以前はMFでもAFでも、1/2倍の

マクロが主流)だから、なおさら動作距離が増えて、さらに

AF合焦に時間がかかる。

![_c0032138_08275873.jpg]()

AFが何度も最短から無限遠を往復する事すらあった。

これらの問題に対処する為の、FULL/LIMIT切換機能である。

これはどちらかと言うと、問題点を回避する為の「消極的」な

機能だ、できれば使わないに越した事は無い。FULLのままで

あれば最短撮影距離から無限遠までを自由に使える。

この1990年代の機能が現代に至るまで、多くのマクロレンズ

に搭載が続けられている。

だが、現代のデジタル一眼レフはAF精度の高い機種も多く、

AFが迷って往復するような事も無い。もうそろそろ、この

FULL/LIMIT切換機能も不要になって来ている気もするが、

依然、例え超音波モーターを搭載した(マクロ)レンズで

あっても、FULLレンジでのピントの遷移速度が大き過ぎる

場合もあり、あるいは超音波モーターでは、電源投入時の

AF距離が一定の値にリセットされてしまう場合もあるので、

そうであれば、まだこれは必要な機能なのかも知れない・・

参考:SONY α99等ではカメラ側にこの機能が搭載されている。

★マクロ切換(機能)

一般(レンズ)用語。

銀塩時代の一部のズームレンズでは、マクロ(MACRO)切換

機能が付いているものがあった。

1980年代位のMF望遠ズームにおいては、通常のまま用いると、

だいたい最短撮影距離が1.5m前後であったものが、MACRO

切換を行うと、最短が例えば1m前後に短縮される。

この操作は切換スイッチで行うものも稀にあるが、多くは

ズーミングを望遠端(稀に広角端、ごく稀に両端)にセット

すると、その焦点距離の場合だけ、ピントリングが余分に廻る

ようになる仕様のものが多かった。

![_c0032138_08275951.jpg]()

1/2倍~等倍の撮影倍率が得られる訳ではなく、だいたい1/3倍

前後となれば良い方だった(注:マクロと呼べるのは何倍から

といった取り決めが緩い時代であった。だいたい2000年代位

から、1/2倍以上で無いとマクロとは呼ばれなくなった)

また、MACRO域を使う場合の画質は保証されない。つまり、

MACROにすると画質が落ちてしまうレンズも多かった訳だ。

まあでも、極端に画質が落ちる訳でも無いので、これは

基本的には便利な機能である。

![_c0032138_08281087.jpg]()

MACRO切換機能を付ける事で、他社の同等仕様のレンズとの

「差別化」が出来るからだ。

まあ、この機能は、1990年代の廉価版AFズームレンズでも

稀に見るが、近代のズームレンズにおいては、一々MACROに

切り換えずとも最短撮影距離を短くしたものもある。

勿論、切り換えずに使用できた方が、ずっと利便性が高い。

もう殆どMACRO切換機能(スイッチ)を持つレンズは見なく

なった、と思っていたら、2017年に発売された、

SONY FE 100mm/f2.8 STF GM OSS (SEL100F28GM) には、

珍しく、MACRO切換スイッチが付いている。

![_c0032138_08281180.jpg]()

完全に近距離か遠距離のどちらかを選択して使う方式だ。

なお、レンズ側にある物理的な切換スイッチではなく、

カメラ側でレンズをマクロモードに切り換えて使う仕様の

機体もあった。具体的にはFUJIFILM社のミラーレス機で

2012年~2014年頃の間に発売された機種群である。

FUJI機の場合、MACRO域に切り換えても最短撮影距離が短縮

される効果は得られず、AFの精度不足を補う為の措置であり、

前述のFULL/LIMIT切換のような「消極的」な機能だ。

操作の手数が増える(マクロボタンを押し、メニューから

選択する)ので、「非常に面倒だ」と思っていたが、

2015年頃からは、この切換を自動で行う「オートマクロ」

機能がやっとFUJI機に搭載された。その狭間となる

2014年頃の機種(例:X-T1)では、ファームウェアの

アップデートで、オートマクロのみにする事ができる。

(ただし、近距離気味の撮影では、稀にオートでマクロには

ならず、結局AF精度が悪い場合もある)

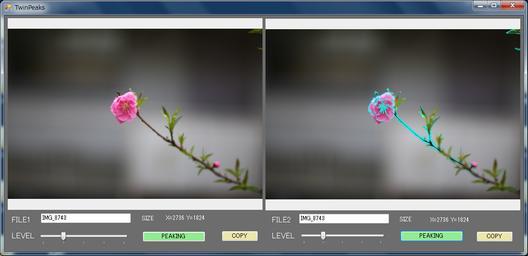

★高精度ピーキング

一般用語、独自開発。

ピーキングとは、主にミラーレス機において被写体のピントが

合っている部分を検出し、それをEVFやモニター上の画像に

所定の色で、重ねて(スーパーインポーズして)表示する

機能である。MF撮影の際に非常に便利だ。

一般的には「輪郭抽出(検出)」と等価だ、と見なされる事が

多いが、実際にはちょっと違う。ピーキングでは「輝度勾配」を

検出する事となり、これが「コントラストAF」の基本原理だ。

その方法論(アルゴリズム)は、各社まちまちだと思われ、

当然、社外秘(企業秘密)である。

私が各社のミラーレス機を使っていて、ピーキングの精度に

良し悪しがある事は、ずっと気になっていた。

で、趣味的な「研究」の意味で、ピーキングのアルゴリズム

を自作する事にした。

ただし、カメラの中に自作プログラムを組み込む事は出来ない。

そこで、PC用の単体ソフトとし、(カメラのピーキングとは

異なり)撮影後にピーキング処理を追加するソフトを作った。

![_c0032138_08281131.jpg]()

これは大量に撮った画像の中から、ピント位置や被写界深度が

適切な写真を選ぶ為のツールとする事が主目的だ。

![_c0032138_08281134.jpg]()

このレベルであると、カメラ搭載のものよりも高精度であろう。

![_c0032138_08282557.jpg]()

計算時間が掛ってしまう。数百万画素の画像でも数秒間程度は

計算が必要で、写真の画素数が大きくなると、さらに時間が

かかる。

カメラに搭載されているピーキングは、精度は多少犠牲に

しても、処理速度が速い。EVF内で毎秒30コマとか、それ以上

の速度でピーキングの計算が追いついているのだ。

まあ、「速度と精度の両立は難しい」という事を再認識した

実験(研究)結果であった・・

★ボケのキレ、ボケの遷移

独自用語。独自解釈。

レンズ毎にボケ質(本シリーズ第13回記事)の良し悪しが

ある事は、マニア層であれば誰でも知っている話だが・・

その良否を判定する際、普通はボケ部(アウトフォーカス部)

のボケ方(形状とか、滑らかさとか)を見て判断するのだが、

私にはどうも、まだ別の要素があるように思えてならない。

本ブログの、かなり初期の記事でも、PENTAX FA77/1.8等の

高描写力レンズにおいて、「ボケ質が良い」と評価すると

同時に「ボケの遷移が良い」と書く事も稀にあった。

ここで言う「遷移」とは、つまり「変わり方」であり、

具体的には、ピントが合っている部分から、被写体の曲面に

沿って、だんだんとボケていく様子の事である。これが

スパっと明白に「ピント部、ボケ部」と、分かれていれば

いわゆる「ボケのキレが良い」 そして逆に、だんだんと

滑らかにボケていけば「ボケの遷移が良い」と思うのだが・・

しかし、この「ボケの遷移」とか「キレ」とかは、そう簡単

に解析は出来ない、被写体によっても、その撮り方によっても

勿論、絞り値や被写界深度の設定によっても、一定の条件を

作り出す事は大変難しい。なので、「なんとなく」の見た目で

物事を語っていた様相もあった(汗)

まあ、かなり曖昧な話なので、近年では、この「ボケの遷移」

の話題を記事に書く事も殆ど無くなってしまっている。

・・でも、やっぱりそれはあるような気がしてならない。

まだちゃんとした検証方法が見つかっていない段階だが、

前項の「高精度ピーキング・ソフトウェア」を使っていると

どうやら、なんとなくだが、そういうレンズ毎のボケ特性の

差異がわかるのではなかろうか? という気がしてきた。

![_c0032138_08282533.jpg]()

「ボケの遷移が良いレンズ」(または、そうなった状態)の

検出が、出来そうな気がする。

(注:このピーキング処理のままでは、良くわからない)

また、別のレンズで撮った写真に、後付けピーキング処理を

掛けると、今度は、「ボケのキレが良いレンズ」(または、

そうなった状態)を検出できるかも知れない。(下写真)

![_c0032138_08282521.jpg]()

目的(ボケの変化の振る舞いの検出)で作った訳では無い。

仮に「チューニング」を施しても無理であろう、検出したい

内容(状態)や原理が、ずいぶんと異なっている。

だから、もし、「ボケの変化の度合い」を見たいならば、

また、全く別のアルゴリズムを考案しなければならない。

まあでも、なんとなく出来そうな気はしている・・ けど、

アルゴリズム開発作業は、専門家以外ではきっと誰もやった

事が無いだろうから、それこそ「ピンと来ない」かも知れない

が、物凄く大変な作業だ。まったくのゼロから1を生み出す

必要があり、発想と創造力、そして膨大な試行錯誤が必須だ。

まあ、「プログラミング」と比べると何十倍も困難であろう。

だから「ボケ遷移検出」が、出来るかどうかはわからないし、

元々これは趣味の範疇でやっている作業だから、やらなくては

ならないという義務も責任も無い。

よほど気が向いたら、「ボケ遷移検出アルゴリズム」に挑戦

し、もし上手くいって、それが出来たならば、様々なレンズで

撮った写真を入力して、ボケの変化を解析し、レンズによって

ボケのキレが良いものと、遷移が良いものが上手く分別できる

ようになれば凄い事だ。

まあ、現時点では夢物語だが、近い状態にはなって来ている。

参考関連記事:プログラミング・シリーズ第5回

「ボケ質解析ソフトのプログラミング」

★天国と地獄(逆光)

独自用語。

概ね1960年代頃までの一眼レフ等用のオールド交換レンズや、

オールド・コンパクト機の搭載レンズでは、コーティングの

技術がまだ未成熟であり、少しでも逆光状態になると、フレア

やハレーションが壮大に発生し、白っぽく、コントラストの

低い写真になってしまう事が良くあった。

![_c0032138_08282531.jpg]()

人が変わったかのように高描写力を発揮する事も多い。

(下写真は、1960年代のオールド望遠レンズでの撮影)

![_c0032138_08283654.jpg]()

撮影技法では「逆光で撮るな、順光で撮れ」というのが

鉄則となった。

このノウハウはカメラファン層を超えて、一般層にまで

広がり、だいたい2000年代頃までは、シニア層の

オバチャン等が観光地等で記念撮影をしている際に、

「こっちは逆光だから、反対を向きましょうか?」等と

被写体の人に言っているのを良く聞いた。

だが、1970年代以降の時代のレンズやコンパクト機では、

多層コーティング技術の進歩により、逆光状態で撮影しても

あまり問題は起こらなくなった為、その時代に写真を始めた

ような人達がシニア層となった現代においては、あまり

「逆光で撮るな」という話は聞かなくなった。

(逆に言えば、今時、スマホで写真を撮る一般層などでは、

逆光か順光か全光か? という概念すら理解していない

ケースが大変多い。で、それにより写真の仕上がりが

マチマチとなるのに、個々をもって「上手く撮れた」とか

「ちょっと下手だなあ」と、無意味な偶然的評価をする。

いずれにしても、原因を理解していない事は、あまり

好ましく無い状態であろう)

★アングルファインダー

一般用語。

(主に銀塩)一眼レフのファインダー部にねじ込んで使う

拡張型ファインダーであり、通常では90度屈曲していて、

また、任意の角度(回転方向、ローリング方向)に

傾けて使う事が出来る。

![_c0032138_08283609.jpg]()

ファインダーの接眼部の形状(丸型、角型等)によっても

装着出来ない機種もある(概ね、高級機には装着可能)

現代においても、一部のデジタル一眼レフでは、この

銀塩時代のアングルファインダーが使用可能だが、こうした

アクセサリーを販売するケースもだいぶ減って来た。

これの用途だが、ローレベル(低位置。注:「ローアングル」

とは、下から見上げて撮る、又はレンズを下に向ける事

であり、カメラを低位置に構える事とは若干意味が違う)

の撮影時に便利である。

現代の多くの(デジタル)一眼レフやミラーレス機においては

背面モニターがティルト(傾く)するか、またはバリアングル

(自在可変)により、この「アングルファインダー」の代替と

している。

また、稀に、EVF自体を傾ける(ティルト)事が出来る

ミラーレス機も存在している。

![_c0032138_08283703.jpg]()

★ノーファインダー(撮影・技法)

マニア用語、撮影用語。

銀塩一眼レフ、銀塩レンジファインダー機、銀塩コンパクト機

等では、光学ファインダーを覗きながら撮影をする。

まあ、構図を確認したり、ピント等を確認するから当然だ。

![_c0032138_08283743.jpg]()

あえてファインダーを覗かない「ノーファインダー」という

撮影技法が存在する。

その理由(メリット)だが、概ね以下がある。

1)速写性を高める。(素早く撮れる)

2)被写体となった人物等に、カメラを意識させない。

(自然な雰囲気や表情で撮れる)

3)ファインダーを覗くことが困難な、極端なハイアングルや

ローアングル(ハイレベル、ローレベル)の撮影が可能。

4)若干傾く、構図が切れる、等の「偶然的な要素」による

表現を求める。すなわち、あまりカッチリとは撮らない。

このうち、1)~3)については、実用的な利点ではあるが、

4)については、現代の感覚で、本ブログの用語で言えば、

「Hi-Fi技法に相対する、Lo-Fi技法により、突然変異的な

新しい表現を狙う」という意味となる。

銀塩時代において、もう既にこういう概念があった事は

時代を先取りしていて興味深い。パンフォーカス技法が

発展してノーファインダー技法が出来たのは、恐らくだが

1980年代前後だと思われるが(注:それ以前の時代では

フィルムや現像等の撮影コストが高い為。この技法は、

写真が無駄打ちとなるリスクが高くなるので使い難い)

その当時であれば、そういった先進的な考えを持たない

大半の一般のカメラマン達は、三脚を立てて水準器を

使い、厳密な構図で写真を撮影しようとしていた訳だ。

![_c0032138_08284912.jpg]()

・・と言うか、上級者層や報道系カメラマン等の多くでは、

この技法を、かなり多用している。

撮影コストが限りなくゼロに近い現代のデジタル時代に

おいては、特に、困難な撮影状況(例:人が沢山居て

撮れない、アングルやレベルが極端である等)でも撮影を

可能としたり、新しい「表現」を求めようとする為には、

「ノーファインダー技法」は、ごく普遍的な方法論だ。

もし一度もこの技法を使った事が無い、というのであれば

それはもう、ビギナー層である、という事と等価であろう。

必ず試してみる事を推奨する。

★アダプター重ね

マニア用語。

「マウントアダプター」(以下、アダプター)を用いる事で、

カメラ側とは異なる他マウントのレンズを装着出来る事は

一般にも良く知られている。

現代においては、単なるマウント形状変換のみならず、様々な

種類、具体的は、電子(接点)式、ヘリコイド付き(近接用)

レデューサー(広角化)、絞り羽根内蔵、ティルト(傾ける)

・・等が存在する。

で、沢山のマウントのレンズを所有しているマニア層等では、

特定のミラーレス機用のアダプターを多数所有している場合も

多いと思うが、そこに新しいミラーレス機が登場したり追加購入

したりすると、また沢山のアダプターを購入しないとならない。

これは、あまりに大変なのだが、実は、限られた組み合わせに

限るが、アダプターを複数組み合わせて用いる「アダプター

重ね」の措置により、必要アダプター数を減らす事が出来る。

具体的には、μ4/3機用のアダプターを持っていて、SONY E

マウント機を購入した場合、μ4/3→SONY Eのアダプターを

買えば、従前のμ4/3アダプターが、高い確率で、そのまま

使用できる(注:稀に上手く嵌らないケースもある)

また、単に「マウント変換」のみならず、前記特殊用途の

アダプターを組み合わせる事で、そのアダプターの持つ

特殊な効能を、広い範囲のレンズに摘要する事が出来る。

具体的には・・

![_c0032138_08284900.jpg]()

これは、例えば、こういうケースで使う、

「TAMRONの古いMFレンズを使っているが、絞りが粘って

上手く動作しない(開放のまま)、この故障レンズを何とか、

SONYのフルサイズα FE機で使用したい」

上写真のアダプター群は、順次

左上:TAMRONアダプトール2→NIKON F

右上:NIKON F→CANON EF(EOS)

左下:CANON EF(絞り羽根内蔵)→μ4/3

右下:μ4/3→SONY E(FE)

であり、これらを組み合わせる事で、目的とする「故障

レンズ」を、絞り羽根内蔵アダプターでなんとか使用できる。

(注:絞り羽根内蔵アダプターは、「視野絞り」である為、

本来のレンズ内にある「開口絞り」とは効能が異なる。

具体的には、露出調整には役立つが、被写界深度の調整や

ボケ質破綻回避には、殆ど効能が無い=絞り開放で撮って

いる状態と、ほぼ同じ)

他にも、ヘリコイド付きや、ティルト機能付きのアダプター

を上手く「アダプター重ね」で使用すると面白いであろう。

△焦点距離を被って買えない

独自分析。

ビギナー層の場合、「写真を撮影地点からの画角変化でしか

捉える事が出来ない」という課題を持っている。

簡単に言えば、ズームレンズを持っていたら、撮影地点で

アイレベル(カメラを「目の高さ」に構える事)で構え、

ズーミングで焦点距離を色々と変えるだけの、「平面的な

構図感覚」しか持っていない訳だ。

まあ、初級層の読むようなカメラの技法解説本でも、構図の

ところを見ると、三分割とかS字構図とか、平面的な視点

での話しか書かれていないので、平面構図感覚になってしまう

のは、やむを得ないのだが・・

(注:勿論、被写体は三次元であり、それを写真の二次元に

収めるのだから、写真の構図は、本来はとても複雑で難しい)

![_c0032138_08284969.jpg]()

「画角の変化」という視点でしか捉える事が出来ないビギナー

層の場合・・・

「自分が既に持っているレンズの焦点距離に含まれている

他のレンズは必要ないと思ってしまい、買わない」

という(誤まった)発想に至ってしまう。

具体的には、「18-300mmのAPS-C機用高倍率ズームを

使っているから、28mmも、50mmも135mmのレンズも

別途追加して(焦点距離を重ねて)買う必要は全く無い」

という考え方だ。

まあ、ビギナー層が、あえて焦点距離を重ねて買うケースは

その追加レンズに特別な効能がある場合だけだ、

具体的には、90mm/F2.8Macroを追加すれば、標準ズームでは

近接撮影が出来なかったので、これは買う。あるいは、

85mm/F1.4の大口径を追加すれば、背景をボカして撮影する

事が出来るので、これも欲しい・・ といった感じだ。

だが、50mm/F2.5とか28mm/F2.8や135mm/F2.8と

いった、地味なスペックで、自身の持つズームの焦点距離と

被っていて、大きなスペック上の差が無い場合・・

(注:ビギナー層が見てわかるレンズのスペックは、

焦点距離と開放F値のみだ)

これらの単焦点レンズは、買う事はまず無い。

まあ、もしかすると、以下のように思う初級者も居るだろう

「単焦点はズームより画質が良いとか、古いレンズは味がある

とか言うけど、「画質」とか「味」とか言われても、良く

わからないし・・(だから不要だよ)」

結局、初級層の場合は、交換レンズの用途、用法、技法、

長所、特徴などの「効能全般」が理解できない。だから

スペック上の焦点距離(と開放F値)しか 見ておらず、

結果的に自身の持つズームレンズと被る焦点距離の交換

レンズを欲しいとは思わない。

現代においては、レンズ市場が縮退していて、高付加価値型

(=価格の高い)レンズを作って、メーカーや流通市場は、

それで利益を稼がないとやっていられない状態だ。

だが、そうした新型レンズが高価すぎる事は、ビギナー層

以外であれば、皆が知っている。結局、ビギナー層のみが、

近代市場における主要なターゲット・ユーザーとなるのだが、

それらの層に「交換レンズ」の知識が無い為に、ますます

レンズが売れないという悪循環となってしまう。

銀塩末期の「中古カメラ(レンズ)ブーム」の際には、

ユーザー側にも、大量にレンズに関する様々な情報が流れ、

マニア層を中心にユーザー側のレンズ知識も、比較的高い

レベルにあったが、デジタル時代に入り、ユーザー層も

すっかり様変わりしてしまった。結果として、メーカー側

が、いくら描写力や付加性能を高めたレンズを新開発したと

しても、「そんな高いレンズは買えないよ、今持っている

ズームと焦点距離が被るし・・」で、終わりである。

又、現代においてはインターネット(WEB)の普及により、

ビギナー層でも、レンズ評価の意見を世に公開する事が

出来るようになった。でも、基本的なレンズ知識を持って

いない状態で評価を行うものだから、自身がお金を貯めて

買った高額レンズは「さすがに高級レンズだ、良く写る!」

といった単純かつ思い込みの強い評価しか行わないし・・

逆に、近年急速に普及している中国製等の安価のレンズを

買えば、「やはり安物だ、写りが悪い」といった評価しか

行わない。これもまた完全な思い込みである状況だ。

ちなみに、中国製格安レンズの一部は、昔の名レンズ(名玉)

の設計をベースに、そのまま、あるいはミラーレス機用に

サイズダウンした「ジェネリック・レンズ」の場合が良くある。

だから、基本的にはとても優秀な設計であり、マニア層などが

「神格化」してしまうような「あの希少な名玉」のミニチュア版

だったりもする訳だ。

しかし、「名玉」と言っても、古い時代の設計だから、それを

ちゃんと使いこなすには、知識も経験も技能も高度に必要だ。

だからビギナー層では、そうしたレンズを使いこなす事は出来ず、

せっかくの「名玉ミニュチュア」の性能が台無しとなるような、

低いレベルの評価しか行えない訳だ。

そうした「過剰な好評価」とか「不当な低評価」がネット上

等に沢山ある状態においては、ますますビギナー層は、

それらの「フェイク情報」の取捨選択を行う事は不可能だ。

まあ、ここはなかなか難しい話だ、まずはビギナー層への

レンズ知識の啓蒙活動が、メーカーや流通側でも必須なの

ではなかろうか?とも思っている。

![_c0032138_08285077.jpg]()

の売買で利益を稼ぐ「投機層」でも無い。

ただ単に、マニアの1人として、市場で魅力的でコスパの

良いレンズが、だんだんと減っている事を憂いているだけだ。

マニア層ですら、新製品のレンズを買わない(欲しいとは

思えない)という現状は、あまり正常な市場の状況だとは

言い難い要素も多々ある。

----

さて、今回の記事はこのあたりまでで、次回記事に続く。

でのみ使われたり、一般的では無い専門用語を解説している。

現在、本シリーズは「補足編」という事で、これまで

書きそびれていた用語や、新たに使用している独自用語を、

順不同、かつ雑多な「アラカルト」として紹介している。

<アラカルト Part 8>

★FULL/LIMIT切換

一般(レンズ)用語。

銀塩時代からのマクロレンズ、特にAF時代(1990年代~)

からの多くの製品(一眼レフ用が主)には「FULL/LIMIT」を

切り換えるスイッチが搭載されている(下写真)

可能な距離範囲を制限する機構だ。

具体的には、

FULLにした場合:最短撮影距離から無限遠まで、全ての距離に

合焦(AFまたはMF)が可能。

LIMITの場合 1:近距離範囲にヘリコイド(ピントリング)が

ある場合、最短撮影距離から、レンズ毎に

定められた特定の距離範囲のみ合焦が可能。

LIMITの場合 2:遠距離範囲にヘリコイド(ピントリング)が

ある場合、無限遠距離から、レンズ毎に

定められた特定の距離範囲のみ合焦が可能。

つまり、LIMITに切り替えた場合は、その時点でヘリコイドが

近距離にある場合は近接専用、その逆では遠距離専用となる。

(または、予めLIMITに所定の距離範囲が割り振られている)

これはAFの場合もMFの場合も同様であり、例えば近接領域で

LIMIT(制限)が掛っている場合は、その状態では無限遠の

撮影が出来ない。(LIMITを解除してFULLにする必要がある)

何故こんな機能が必要なのか?と言えば、銀塩一眼レフでの

初期AF(1980年代後半~)は、速度、精度ともに問題が

あったからである。特にマクロレンズの場合は、ピント距離の

変化する幅が、一般のレンズよりもずっと大きい(広い)

MFのマクロレンズでピントリングを廻しても、最短から無限遠

まで、下手をすれば10回以上ものピントリングの持ち替え操作が

必要になるが、AFでも同様であり、最短から無限遠までを

AFがずっと動くには、長く時間がかかってしまっていた。

さらに言えば、1990年代後半頃から、等倍(AF)マクロが

一般的になってきた。(それ以前はMFでもAFでも、1/2倍の

マクロが主流)だから、なおさら動作距離が増えて、さらに

AF合焦に時間がかかる。

AFが何度も最短から無限遠を往復する事すらあった。

これらの問題に対処する為の、FULL/LIMIT切換機能である。

これはどちらかと言うと、問題点を回避する為の「消極的」な

機能だ、できれば使わないに越した事は無い。FULLのままで

あれば最短撮影距離から無限遠までを自由に使える。

この1990年代の機能が現代に至るまで、多くのマクロレンズ

に搭載が続けられている。

だが、現代のデジタル一眼レフはAF精度の高い機種も多く、

AFが迷って往復するような事も無い。もうそろそろ、この

FULL/LIMIT切換機能も不要になって来ている気もするが、

依然、例え超音波モーターを搭載した(マクロ)レンズで

あっても、FULLレンジでのピントの遷移速度が大き過ぎる

場合もあり、あるいは超音波モーターでは、電源投入時の

AF距離が一定の値にリセットされてしまう場合もあるので、

そうであれば、まだこれは必要な機能なのかも知れない・・

参考:SONY α99等ではカメラ側にこの機能が搭載されている。

★マクロ切換(機能)

一般(レンズ)用語。

銀塩時代の一部のズームレンズでは、マクロ(MACRO)切換

機能が付いているものがあった。

1980年代位のMF望遠ズームにおいては、通常のまま用いると、

だいたい最短撮影距離が1.5m前後であったものが、MACRO

切換を行うと、最短が例えば1m前後に短縮される。

この操作は切換スイッチで行うものも稀にあるが、多くは

ズーミングを望遠端(稀に広角端、ごく稀に両端)にセット

すると、その焦点距離の場合だけ、ピントリングが余分に廻る

ようになる仕様のものが多かった。

1/2倍~等倍の撮影倍率が得られる訳ではなく、だいたい1/3倍

前後となれば良い方だった(注:マクロと呼べるのは何倍から

といった取り決めが緩い時代であった。だいたい2000年代位

から、1/2倍以上で無いとマクロとは呼ばれなくなった)

また、MACRO域を使う場合の画質は保証されない。つまり、

MACROにすると画質が落ちてしまうレンズも多かった訳だ。

まあでも、極端に画質が落ちる訳でも無いので、これは

基本的には便利な機能である。

MACRO切換機能を付ける事で、他社の同等仕様のレンズとの

「差別化」が出来るからだ。

まあ、この機能は、1990年代の廉価版AFズームレンズでも

稀に見るが、近代のズームレンズにおいては、一々MACROに

切り換えずとも最短撮影距離を短くしたものもある。

勿論、切り換えずに使用できた方が、ずっと利便性が高い。

もう殆どMACRO切換機能(スイッチ)を持つレンズは見なく

なった、と思っていたら、2017年に発売された、

SONY FE 100mm/f2.8 STF GM OSS (SEL100F28GM) には、

珍しく、MACRO切換スイッチが付いている。

完全に近距離か遠距離のどちらかを選択して使う方式だ。

なお、レンズ側にある物理的な切換スイッチではなく、

カメラ側でレンズをマクロモードに切り換えて使う仕様の

機体もあった。具体的にはFUJIFILM社のミラーレス機で

2012年~2014年頃の間に発売された機種群である。

FUJI機の場合、MACRO域に切り換えても最短撮影距離が短縮

される効果は得られず、AFの精度不足を補う為の措置であり、

前述のFULL/LIMIT切換のような「消極的」な機能だ。

操作の手数が増える(マクロボタンを押し、メニューから

選択する)ので、「非常に面倒だ」と思っていたが、

2015年頃からは、この切換を自動で行う「オートマクロ」

機能がやっとFUJI機に搭載された。その狭間となる

2014年頃の機種(例:X-T1)では、ファームウェアの

アップデートで、オートマクロのみにする事ができる。

(ただし、近距離気味の撮影では、稀にオートでマクロには

ならず、結局AF精度が悪い場合もある)

★高精度ピーキング

一般用語、独自開発。

ピーキングとは、主にミラーレス機において被写体のピントが

合っている部分を検出し、それをEVFやモニター上の画像に

所定の色で、重ねて(スーパーインポーズして)表示する

機能である。MF撮影の際に非常に便利だ。

一般的には「輪郭抽出(検出)」と等価だ、と見なされる事が

多いが、実際にはちょっと違う。ピーキングでは「輝度勾配」を

検出する事となり、これが「コントラストAF」の基本原理だ。

その方法論(アルゴリズム)は、各社まちまちだと思われ、

当然、社外秘(企業秘密)である。

私が各社のミラーレス機を使っていて、ピーキングの精度に

良し悪しがある事は、ずっと気になっていた。

で、趣味的な「研究」の意味で、ピーキングのアルゴリズム

を自作する事にした。

ただし、カメラの中に自作プログラムを組み込む事は出来ない。

そこで、PC用の単体ソフトとし、(カメラのピーキングとは

異なり)撮影後にピーキング処理を追加するソフトを作った。

これは大量に撮った画像の中から、ピント位置や被写界深度が

適切な写真を選ぶ為のツールとする事が主目的だ。

このレベルであると、カメラ搭載のものよりも高精度であろう。

計算時間が掛ってしまう。数百万画素の画像でも数秒間程度は

計算が必要で、写真の画素数が大きくなると、さらに時間が

かかる。

カメラに搭載されているピーキングは、精度は多少犠牲に

しても、処理速度が速い。EVF内で毎秒30コマとか、それ以上

の速度でピーキングの計算が追いついているのだ。

まあ、「速度と精度の両立は難しい」という事を再認識した

実験(研究)結果であった・・

★ボケのキレ、ボケの遷移

独自用語。独自解釈。

レンズ毎にボケ質(本シリーズ第13回記事)の良し悪しが

ある事は、マニア層であれば誰でも知っている話だが・・

その良否を判定する際、普通はボケ部(アウトフォーカス部)

のボケ方(形状とか、滑らかさとか)を見て判断するのだが、

私にはどうも、まだ別の要素があるように思えてならない。

本ブログの、かなり初期の記事でも、PENTAX FA77/1.8等の

高描写力レンズにおいて、「ボケ質が良い」と評価すると

同時に「ボケの遷移が良い」と書く事も稀にあった。

ここで言う「遷移」とは、つまり「変わり方」であり、

具体的には、ピントが合っている部分から、被写体の曲面に

沿って、だんだんとボケていく様子の事である。これが

スパっと明白に「ピント部、ボケ部」と、分かれていれば

いわゆる「ボケのキレが良い」 そして逆に、だんだんと

滑らかにボケていけば「ボケの遷移が良い」と思うのだが・・

しかし、この「ボケの遷移」とか「キレ」とかは、そう簡単

に解析は出来ない、被写体によっても、その撮り方によっても

勿論、絞り値や被写界深度の設定によっても、一定の条件を

作り出す事は大変難しい。なので、「なんとなく」の見た目で

物事を語っていた様相もあった(汗)

まあ、かなり曖昧な話なので、近年では、この「ボケの遷移」

の話題を記事に書く事も殆ど無くなってしまっている。

・・でも、やっぱりそれはあるような気がしてならない。

まだちゃんとした検証方法が見つかっていない段階だが、

前項の「高精度ピーキング・ソフトウェア」を使っていると

どうやら、なんとなくだが、そういうレンズ毎のボケ特性の

差異がわかるのではなかろうか? という気がしてきた。

「ボケの遷移が良いレンズ」(または、そうなった状態)の

検出が、出来そうな気がする。

(注:このピーキング処理のままでは、良くわからない)

また、別のレンズで撮った写真に、後付けピーキング処理を

掛けると、今度は、「ボケのキレが良いレンズ」(または、

そうなった状態)を検出できるかも知れない。(下写真)

目的(ボケの変化の振る舞いの検出)で作った訳では無い。

仮に「チューニング」を施しても無理であろう、検出したい

内容(状態)や原理が、ずいぶんと異なっている。

だから、もし、「ボケの変化の度合い」を見たいならば、

また、全く別のアルゴリズムを考案しなければならない。

まあでも、なんとなく出来そうな気はしている・・ けど、

アルゴリズム開発作業は、専門家以外ではきっと誰もやった

事が無いだろうから、それこそ「ピンと来ない」かも知れない

が、物凄く大変な作業だ。まったくのゼロから1を生み出す

必要があり、発想と創造力、そして膨大な試行錯誤が必須だ。

まあ、「プログラミング」と比べると何十倍も困難であろう。

だから「ボケ遷移検出」が、出来るかどうかはわからないし、

元々これは趣味の範疇でやっている作業だから、やらなくては

ならないという義務も責任も無い。

よほど気が向いたら、「ボケ遷移検出アルゴリズム」に挑戦

し、もし上手くいって、それが出来たならば、様々なレンズで

撮った写真を入力して、ボケの変化を解析し、レンズによって

ボケのキレが良いものと、遷移が良いものが上手く分別できる

ようになれば凄い事だ。

まあ、現時点では夢物語だが、近い状態にはなって来ている。

参考関連記事:プログラミング・シリーズ第5回

「ボケ質解析ソフトのプログラミング」

★天国と地獄(逆光)

独自用語。

概ね1960年代頃までの一眼レフ等用のオールド交換レンズや、

オールド・コンパクト機の搭載レンズでは、コーティングの

技術がまだ未成熟であり、少しでも逆光状態になると、フレア

やハレーションが壮大に発生し、白っぽく、コントラストの

低い写真になってしまう事が良くあった。

人が変わったかのように高描写力を発揮する事も多い。

(下写真は、1960年代のオールド望遠レンズでの撮影)

撮影技法では「逆光で撮るな、順光で撮れ」というのが

鉄則となった。

このノウハウはカメラファン層を超えて、一般層にまで

広がり、だいたい2000年代頃までは、シニア層の

オバチャン等が観光地等で記念撮影をしている際に、

「こっちは逆光だから、反対を向きましょうか?」等と

被写体の人に言っているのを良く聞いた。

だが、1970年代以降の時代のレンズやコンパクト機では、

多層コーティング技術の進歩により、逆光状態で撮影しても

あまり問題は起こらなくなった為、その時代に写真を始めた

ような人達がシニア層となった現代においては、あまり

「逆光で撮るな」という話は聞かなくなった。

(逆に言えば、今時、スマホで写真を撮る一般層などでは、

逆光か順光か全光か? という概念すら理解していない

ケースが大変多い。で、それにより写真の仕上がりが

マチマチとなるのに、個々をもって「上手く撮れた」とか

「ちょっと下手だなあ」と、無意味な偶然的評価をする。

いずれにしても、原因を理解していない事は、あまり

好ましく無い状態であろう)

★アングルファインダー

一般用語。

(主に銀塩)一眼レフのファインダー部にねじ込んで使う

拡張型ファインダーであり、通常では90度屈曲していて、

また、任意の角度(回転方向、ローリング方向)に

傾けて使う事が出来る。

ファインダーの接眼部の形状(丸型、角型等)によっても

装着出来ない機種もある(概ね、高級機には装着可能)

現代においても、一部のデジタル一眼レフでは、この

銀塩時代のアングルファインダーが使用可能だが、こうした

アクセサリーを販売するケースもだいぶ減って来た。

これの用途だが、ローレベル(低位置。注:「ローアングル」

とは、下から見上げて撮る、又はレンズを下に向ける事

であり、カメラを低位置に構える事とは若干意味が違う)

の撮影時に便利である。

現代の多くの(デジタル)一眼レフやミラーレス機においては

背面モニターがティルト(傾く)するか、またはバリアングル

(自在可変)により、この「アングルファインダー」の代替と

している。

また、稀に、EVF自体を傾ける(ティルト)事が出来る

ミラーレス機も存在している。

★ノーファインダー(撮影・技法)

マニア用語、撮影用語。

銀塩一眼レフ、銀塩レンジファインダー機、銀塩コンパクト機

等では、光学ファインダーを覗きながら撮影をする。

まあ、構図を確認したり、ピント等を確認するから当然だ。

あえてファインダーを覗かない「ノーファインダー」という

撮影技法が存在する。

その理由(メリット)だが、概ね以下がある。

1)速写性を高める。(素早く撮れる)

2)被写体となった人物等に、カメラを意識させない。

(自然な雰囲気や表情で撮れる)

3)ファインダーを覗くことが困難な、極端なハイアングルや

ローアングル(ハイレベル、ローレベル)の撮影が可能。

4)若干傾く、構図が切れる、等の「偶然的な要素」による

表現を求める。すなわち、あまりカッチリとは撮らない。

このうち、1)~3)については、実用的な利点ではあるが、

4)については、現代の感覚で、本ブログの用語で言えば、

「Hi-Fi技法に相対する、Lo-Fi技法により、突然変異的な

新しい表現を狙う」という意味となる。

銀塩時代において、もう既にこういう概念があった事は

時代を先取りしていて興味深い。パンフォーカス技法が

発展してノーファインダー技法が出来たのは、恐らくだが

1980年代前後だと思われるが(注:それ以前の時代では

フィルムや現像等の撮影コストが高い為。この技法は、

写真が無駄打ちとなるリスクが高くなるので使い難い)

その当時であれば、そういった先進的な考えを持たない

大半の一般のカメラマン達は、三脚を立てて水準器を

使い、厳密な構図で写真を撮影しようとしていた訳だ。

・・と言うか、上級者層や報道系カメラマン等の多くでは、

この技法を、かなり多用している。

撮影コストが限りなくゼロに近い現代のデジタル時代に

おいては、特に、困難な撮影状況(例:人が沢山居て

撮れない、アングルやレベルが極端である等)でも撮影を

可能としたり、新しい「表現」を求めようとする為には、

「ノーファインダー技法」は、ごく普遍的な方法論だ。

もし一度もこの技法を使った事が無い、というのであれば

それはもう、ビギナー層である、という事と等価であろう。

必ず試してみる事を推奨する。

★アダプター重ね

マニア用語。

「マウントアダプター」(以下、アダプター)を用いる事で、

カメラ側とは異なる他マウントのレンズを装着出来る事は

一般にも良く知られている。

現代においては、単なるマウント形状変換のみならず、様々な

種類、具体的は、電子(接点)式、ヘリコイド付き(近接用)

レデューサー(広角化)、絞り羽根内蔵、ティルト(傾ける)

・・等が存在する。

で、沢山のマウントのレンズを所有しているマニア層等では、

特定のミラーレス機用のアダプターを多数所有している場合も

多いと思うが、そこに新しいミラーレス機が登場したり追加購入

したりすると、また沢山のアダプターを購入しないとならない。

これは、あまりに大変なのだが、実は、限られた組み合わせに

限るが、アダプターを複数組み合わせて用いる「アダプター

重ね」の措置により、必要アダプター数を減らす事が出来る。

具体的には、μ4/3機用のアダプターを持っていて、SONY E

マウント機を購入した場合、μ4/3→SONY Eのアダプターを

買えば、従前のμ4/3アダプターが、高い確率で、そのまま

使用できる(注:稀に上手く嵌らないケースもある)

また、単に「マウント変換」のみならず、前記特殊用途の

アダプターを組み合わせる事で、そのアダプターの持つ

特殊な効能を、広い範囲のレンズに摘要する事が出来る。

具体的には・・

これは、例えば、こういうケースで使う、

「TAMRONの古いMFレンズを使っているが、絞りが粘って

上手く動作しない(開放のまま)、この故障レンズを何とか、

SONYのフルサイズα FE機で使用したい」

上写真のアダプター群は、順次

左上:TAMRONアダプトール2→NIKON F

右上:NIKON F→CANON EF(EOS)

左下:CANON EF(絞り羽根内蔵)→μ4/3

右下:μ4/3→SONY E(FE)

であり、これらを組み合わせる事で、目的とする「故障

レンズ」を、絞り羽根内蔵アダプターでなんとか使用できる。

(注:絞り羽根内蔵アダプターは、「視野絞り」である為、

本来のレンズ内にある「開口絞り」とは効能が異なる。

具体的には、露出調整には役立つが、被写界深度の調整や

ボケ質破綻回避には、殆ど効能が無い=絞り開放で撮って

いる状態と、ほぼ同じ)

他にも、ヘリコイド付きや、ティルト機能付きのアダプター

を上手く「アダプター重ね」で使用すると面白いであろう。

△焦点距離を被って買えない

独自分析。

ビギナー層の場合、「写真を撮影地点からの画角変化でしか

捉える事が出来ない」という課題を持っている。

簡単に言えば、ズームレンズを持っていたら、撮影地点で

アイレベル(カメラを「目の高さ」に構える事)で構え、

ズーミングで焦点距離を色々と変えるだけの、「平面的な

構図感覚」しか持っていない訳だ。

まあ、初級層の読むようなカメラの技法解説本でも、構図の

ところを見ると、三分割とかS字構図とか、平面的な視点

での話しか書かれていないので、平面構図感覚になってしまう

のは、やむを得ないのだが・・

(注:勿論、被写体は三次元であり、それを写真の二次元に

収めるのだから、写真の構図は、本来はとても複雑で難しい)

「画角の変化」という視点でしか捉える事が出来ないビギナー

層の場合・・・

「自分が既に持っているレンズの焦点距離に含まれている

他のレンズは必要ないと思ってしまい、買わない」

という(誤まった)発想に至ってしまう。

具体的には、「18-300mmのAPS-C機用高倍率ズームを

使っているから、28mmも、50mmも135mmのレンズも

別途追加して(焦点距離を重ねて)買う必要は全く無い」

という考え方だ。

まあ、ビギナー層が、あえて焦点距離を重ねて買うケースは

その追加レンズに特別な効能がある場合だけだ、

具体的には、90mm/F2.8Macroを追加すれば、標準ズームでは

近接撮影が出来なかったので、これは買う。あるいは、

85mm/F1.4の大口径を追加すれば、背景をボカして撮影する

事が出来るので、これも欲しい・・ といった感じだ。

だが、50mm/F2.5とか28mm/F2.8や135mm/F2.8と

いった、地味なスペックで、自身の持つズームの焦点距離と

被っていて、大きなスペック上の差が無い場合・・

(注:ビギナー層が見てわかるレンズのスペックは、

焦点距離と開放F値のみだ)

これらの単焦点レンズは、買う事はまず無い。

まあ、もしかすると、以下のように思う初級者も居るだろう

「単焦点はズームより画質が良いとか、古いレンズは味がある

とか言うけど、「画質」とか「味」とか言われても、良く

わからないし・・(だから不要だよ)」

結局、初級層の場合は、交換レンズの用途、用法、技法、

長所、特徴などの「効能全般」が理解できない。だから

スペック上の焦点距離(と開放F値)しか 見ておらず、

結果的に自身の持つズームレンズと被る焦点距離の交換

レンズを欲しいとは思わない。

現代においては、レンズ市場が縮退していて、高付加価値型

(=価格の高い)レンズを作って、メーカーや流通市場は、

それで利益を稼がないとやっていられない状態だ。

だが、そうした新型レンズが高価すぎる事は、ビギナー層

以外であれば、皆が知っている。結局、ビギナー層のみが、

近代市場における主要なターゲット・ユーザーとなるのだが、

それらの層に「交換レンズ」の知識が無い為に、ますます

レンズが売れないという悪循環となってしまう。

銀塩末期の「中古カメラ(レンズ)ブーム」の際には、

ユーザー側にも、大量にレンズに関する様々な情報が流れ、

マニア層を中心にユーザー側のレンズ知識も、比較的高い

レベルにあったが、デジタル時代に入り、ユーザー層も

すっかり様変わりしてしまった。結果として、メーカー側

が、いくら描写力や付加性能を高めたレンズを新開発したと

しても、「そんな高いレンズは買えないよ、今持っている

ズームと焦点距離が被るし・・」で、終わりである。

又、現代においてはインターネット(WEB)の普及により、

ビギナー層でも、レンズ評価の意見を世に公開する事が

出来るようになった。でも、基本的なレンズ知識を持って

いない状態で評価を行うものだから、自身がお金を貯めて

買った高額レンズは「さすがに高級レンズだ、良く写る!」

といった単純かつ思い込みの強い評価しか行わないし・・

逆に、近年急速に普及している中国製等の安価のレンズを

買えば、「やはり安物だ、写りが悪い」といった評価しか

行わない。これもまた完全な思い込みである状況だ。

ちなみに、中国製格安レンズの一部は、昔の名レンズ(名玉)

の設計をベースに、そのまま、あるいはミラーレス機用に

サイズダウンした「ジェネリック・レンズ」の場合が良くある。

だから、基本的にはとても優秀な設計であり、マニア層などが

「神格化」してしまうような「あの希少な名玉」のミニチュア版

だったりもする訳だ。

しかし、「名玉」と言っても、古い時代の設計だから、それを

ちゃんと使いこなすには、知識も経験も技能も高度に必要だ。

だからビギナー層では、そうしたレンズを使いこなす事は出来ず、

せっかくの「名玉ミニュチュア」の性能が台無しとなるような、

低いレベルの評価しか行えない訳だ。

そうした「過剰な好評価」とか「不当な低評価」がネット上

等に沢山ある状態においては、ますますビギナー層は、

それらの「フェイク情報」の取捨選択を行う事は不可能だ。

まあ、ここはなかなか難しい話だ、まずはビギナー層への

レンズ知識の啓蒙活動が、メーカーや流通側でも必須なの

ではなかろうか?とも思っている。

の売買で利益を稼ぐ「投機層」でも無い。

ただ単に、マニアの1人として、市場で魅力的でコスパの

良いレンズが、だんだんと減っている事を憂いているだけだ。

マニア層ですら、新製品のレンズを買わない(欲しいとは

思えない)という現状は、あまり正常な市場の状況だとは

言い難い要素も多々ある。

----

さて、今回の記事はこのあたりまでで、次回記事に続く。