本シリーズでは写真用交換レンズを価格帯別に

数本づつ紹介し、記事の最後に「Best Buy」

(=最も購入に値するレンズ)を決めている。

今回はシリーズ最終回として、12万円級編とする。

----

では、早速12万円級レンズ5本の対戦を開始する。

まず、最初のエントリー(参戦)。

![_c0032138_16481051.jpg]()

(中古購入価格 112,000円)(実用価値 約80,000円)

(以下、XF56/1.2APD)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)

2014年発売のAPS-C機専用大口径標準(中望遠画角)

AFアポダイゼーション光学エレメント(APD)搭載

レンズ。

APD搭載レンズとして、史上初のAFレンズである。

![_c0032138_16481029.jpg]()

ルールによる、レンズ購入価格上限のカテゴリーだ。

2010年代前半では「レンズの購入価格は13万円台迄」

という持論だったが、2010年代後半より、レンズ

価格は全般的に高騰(注:レンズがあまり売れず、

市場が縮退しているから値上げされた)しているし、

2019年より、消費税も10%に引き上げられた為、

現在の個人的なレンズ購入価格の上限値は、15万円台

(税込)迄と、若干制限を緩くしている。

だが、いずれにしても、それ以上の価格帯のレンズは

「趣味撮影においても、業務撮影においても過剰な

投資である」という判断の元に、購入はせず、もし

「定価レベルで、より高価であるが、どうしても欲しい」

という機種がある場合は、中古価格がその上限金額まで

落ちて来るまで待ってから購入する事としている。

本XF56/1.2APDの場合も同様だ。アポダイゼーション

搭載レンズは優先的に購入する事としているのだが、

発売時定価が20万円越えだった為、ルールの上限額

を上回るので新品購入を見送り、発売後1年程して

出て来た中古品を制限内の適価で購入している。

![_c0032138_16481010.jpg]()

いくつかで好順位をマークしている名玉である。

*ミラーレス・マニアックス名玉編 第6位

*最強50mmレンズ選手権 決勝進出 第3位

・・ただし、価格が高価なので「ハイコスパ」系

の記事ではノミネート外/ランキング外であった。

個人評価DBでの、本レンズの描写表現力評価は

4.5点と、5点満点に僅かに届かない。

理由は、本レンズはAPD搭載レンズであるから、

その効果を最大限に発揮するには、絞りを開放から

殆ど動かさないようにして撮るのが基本なのだが、

その際、本レンズは絞り開放近くで、収差の発生

等により、若干甘い描写となってしまうからだ。

これだと、レンズのコンセプトと、その特性が

矛盾してしまい、若干使い難い。

恐らくは口径比を明るく取りすぎた設計が原因

だと思われる、他社のAPD/STFレンズでは、

LAOWA版がF2でT3.2、MINOLTA版がF2.8でT4.5、

そしてSONY版がF2.8でT5.6なのに対し、

本レンズはF1.2でT1.7となっている。

まあ、設計企画上では、APDの用途からして、

「あまり開放からの解像感は求める必要が無い」

といった判断なのかも知れない。

しかし、この状態だとMINOLTAやSONYのSTFには、

描写力で、ちょっと負けてしまっていると思う。

しかしながら、そのあたりは重欠点にはならない。

本レンズの描写表現力は勿論悪く無いし、本レンズ

のそうした特徴を知った上で使えば良いだけである。

すると、最大の課題は、やはりコスパであろうか?

本シリーズ記事での「7万円級編」や「10万円級編」

では、優秀なレンズがずらりと並び、そのあたりの

価格帯(7~10万円、中古可)が、コスパの最良の

ピークがあると思われるのだが、その価格帯を越えて

12万円級となると、どうもあまりピンと来る優秀な

レンズが存在していない。

まあ、それは本記事において、エントリーしている

レンズが(つまり、この価格帯の私の所有レンズが)

価格に対して性能が追いついていない、コスパの悪い

レンズが揃ってしまっているのが原因だと思われる。

まあだから、「12万円を超えるとコスパが悪い」

と、ずっと感覚的に思っていて、それ故に、持論の

購入上限価格を13万円台までに制限していた訳だ。

本レンズも同様であろう、これが7~8万円で買える

レンズであれば、コスパ評価はかなり良くなると

思われるのだが、11万円強の購入価格では、やはり

コスパ評価は好ましく無い。

![_c0032138_16481089.jpg]()

効能を求めるならば、本レンズは既存の4機種中、

(注:APDに類似原理のCANON DSレンズは、高価

すぎる為、購入対象としていない。それを含めれば

APD/STF/DSレンズは、全5機種となる)

最も焦点距離が短く、被写体汎用性が高い。

そして勿論、APDレンズ故に描写表現力も悪く無い。

こうした長所がある事は確かであろう。

課題は、コスパの悪さ(コスト高)と、開放近くで

の描写力の悪さがある。

それと、以下はレンズ自体の課題では無いが、

FUJIFILMのXマウント機の現状のAF性能(速度、精度)

では、本レンズを絞り開放近くで使うのは厳しい事、

そして同様にXマウント機のMF性能も不足気味なので

すなわち、「ピントに苦労するシステム」となって

しまう事だ。

これらの課題を容認しても、APDの効能を優先したい、

という上級マニア層向けレンズだと思われる。

----

では、次のシステム。

![_c0032138_16481975.jpg]()

(注:スペル上の変母音の記載は便宜上省略している)

(新品購入価格 138,000円)(実用価値 約100,000円)

(以下、MAP110/2.5)

カメラは、SONY α6000(APS-C機)

2018年末に発売された、MF中望遠等倍マクロレンズ。

![_c0032138_16481960.jpg]()

MFの単焦点で定価税込み15万円オーバーという

レンズを欲しがる初級中級者層は皆無であると言えるし

あるいは職業写真家層や上級者層が業務撮影や依頼撮影

で使うようなシロモノでも無い。

これを欲しがるのは上級マニア層くらいであり、実際の

製品ターゲット・コンセプトも、まさにその通りであろう。

まあつまり、マニア心をくすぐるマニア向け商品を

買わされてしまっている訳ではあるが・・(汗)

それはもうやむを得ない、いや、やむを得ないと言って

いる状態が、すでにメーカーの思う壺となっている(汗)

この「コスパの悪さ」を、どう考えるかが、本レンズ

購入検討時に、最も大きな悩み所となるだろう。

普通は推奨はしない。この価格であれば様々な仕様の

マクロ数本を買った方が、あらゆる近接撮影用途に

耐えられる(所有)ラインナップを構築できるからだ。

じゃあ、本レンズを買う意義は・・・? というと

実はこれが全くと言っていいほど見当たらないのだ(汗)

確かに描写力は高い、そしてマニアック度もエンジョイ度

も高い、個人DBでの総合評価平均値は、3.9点をマーク

していて、これは個人的な「名玉の条件」の4.0点以上

には僅かに届いていないが、それでも相当の高レベルだ。

しかし、価格が高すぎるのである。低価格帯レンズでも

評価4.0点を超えるものは多数あり、それは例えば、

「ハイコスパBEST40編」記事等で紹介している。

![_c0032138_16481962.jpg]()

であろう、ただ、一般層にはこの評価点は無縁である。

そしてマニア層での悪い傾向は、希少価値の高いレンズ

を必要以上に高く評価してしまう事だ。

その典型例は、本レンズの前期種MAP125/2.5SLであり

流通数がとても少ないから、投機対象となってしまい

発売時定価の2倍を超える20万円弱のプレミアム相場だ。

だが、そのレンズは多数の弱点を持ち、実用性能が

低く、とてもそこまでの価格に見合う実用価値は無い。

(レンズマニアックス第12回「使いこなしが困難

なレンズ」記事参照、そこでワーストワンである)

だが、マニア層では、あまり一般に流通していない

レンズ(やカメラ)を褒め称えてしまう傾向がある。

何故ならば、それを所有している事を自慢したいという

要素があるからだろう、あるいはそういう希少な機材

を(苦労して、または高額で)入手する行為に対して

満足度を得たい、(またはその行為を否定したく無い)

という心理もあるのかも知れない。

まあ、それらは人間の本質的・本能的な欲求であろう

から、そこを否定するのは難しい。

でも、冷静で客観的な評価では無い事は確かだ、

だから希少機材での過剰とも言える好評価を見かけたら

それは基本的に信用しない事が無難な対応だ。

![_c0032138_16481930.jpg]()

現代のコンピューター光学設計全盛期において、他の

レンズの数倍も優れた描写性能が得られる訳では無い、

他社の名マクロと同等の性能であれば、何もわざわざ

高価な本レンズを買う意味は無いではないか?

まあ「それでもどうしても欲しい」というならば、

止めはしない、基本性能的には決して悪いレンズでは

無いからだ、「買ったけども性能的に不満足」という

状況はまず有り得ない、ただ値段が高すぎるだけである。

さあ、どうするか? もうそこは個人の価値観次第だ。

----

では、3本目のシステム。

![_c0032138_16482868.jpg]()

(新品購入価格 115,000円)(実用価値 約70,000円)

(以下、NP85/1.4)

カメラは、PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

2002年に発売された、AF大口径中望遠レンズ

「京セラCONTAX」最後のプラナー(Planar)である。

この後、2005年には、京セラCONTAXはカメラ事業から

撤退してしまい、栄光の「CONTAX」のブランドは

潰えてしまい、その後は何処も使われていない。

もっとも、ヤシカ/京セラCONTAXの歴史も、1975年

からの僅か30年間でしか無いし、その間の時代で

ずっと順風満帆だった訳でも無い。

色々と紆余曲折があった事は、過去記事でも何度も

歴史を説明しているので、本記事ではそのあたりは

ばっさりと割愛する。

![_c0032138_16482809.jpg]()

それに伴うNシステムの不人気や不条理な悪評判、

そして、丁度デジタル時代に切り替わる時期であった

という、様々なタイミングや不運が重なってしまい、

全く売れていなかったレンズであると思われる。

よって勿論、投機対象商品となってしまっていて、

万が一、中古市場に出てきたとしても、希少品扱いで

恐ろしく高価な値付けになってしまうと思われる。

だが、上記の本レンズの実用価値は、約70,000円

でしか無い、これは例えば、本シリーズ既紹介の

類似スペックの以下のレンズ群での実用価値と

比較してもらえれば、納得しやすいであろう。

*SIGMA 85mm/F1.4 | ART (実用価値 約80,000円)

*smc PENTAX-FA 77mm/F1.8(実用価値 約70,000円)

*TAMRON SP 85mm/F1.8 Di (実用価値 約65,000円)

(注:レンズ名は若干省略している)

これらの、非常に優秀かつ実用的な中望遠レンズ群と

比較して、本NP85/1.4が、それらを上回る実用価値が

あるとは、到底思えない訳だ。

![_c0032138_16482858.jpg]()

相場化し、高価に取引される状況は理解できるが・・

本ブログにおいては「交換レンズは全て実用品だ、

それは写真を撮る為のものであり、売買利益を得る

為のものでは無い」という論理・倫理で統一している。

本レンズは現在入手不能につき、完全非推奨だ。

----

では、4本目のシステム。

![_c0032138_16482892.jpg]()

(新品購入価格145,000円)(実用価値 約60,000円)

カメラは、SONY α77Ⅱ (APS-C機)

2002年に限定700本で販売された「幻のレンズ」とも

言える希少レンズである。

本ブログでは何度も紹介済みであり、重複する内容

となる為、説明は最小限としておこう。

まず最初に、本レンズは希少レンズであり、中古

流通は皆無と言って良く、ごく稀に中古市場に出て

来た場合でも、35万円以上という酷いプレミアム

相場(=不条理なまでに高価すぎる相場の事)と

なってしまっている。

![_c0032138_16484403.jpg]()

予定日より数ヶ月も遅れてやっと発売された本レンズを

入手し、実写してみて、正直、がっかりした感想しか

持たなかった。

その詳細は、他の本レンズの紹介記事で何度も書いて

いるので、今回はばっさり割愛しよう。

書いてある内容は弱点や欠点ばかりであるし、なにせ

現代において簡単に入手できるレンズでは無いのだ。

まあ、その教訓(反省)から、本レンズの購入価格を

レンズ入手価格の上限と定め、以降、およそ15年間

以上も、本レンズを上回る価格のレンズを買わなかった。

つまり「値段が高ければ良いレンズだ、とは限らない」

という価値感覚や持論を、ずっと維持し続ける為の

個人的なルールとした訳だ。

本レンズは、MINOLTAの終焉期において、記念碑的

な役目を与えて発売されたレンズだったのだろうと

推測している。

最初期のMINOLTA α(α-7000/α-9000が1985年

の発売だ)に合わせて、優秀なAF85mm/F1.4を

ラインナップする為に行われた、同社内のコンペ

(開発対決)に敗北したのが本レンズであると聞く。

ただ、製品化されたα AF85/1.4(初期型)と

比較し、本レンズの方が開放での描写力が勝って

いた模様だ。(注:AF85/1.4初期型は、本レンズ

購入時に下取りに出して現在未所有であるが、

その初期型は大変良く写るレンズであり、逆に

言えば、個人的には本レンズに、さしたる描写力の

優位性は感じられなかった。つまり「開放で優れる」

は、敗者に対する忖度であった可能性もある)

で、まあ、その敗北した本レンズが惜しい、という

話になったのであろうか? 設計から約20年を経て

「MINOLTA αの(最後の)歴史を飾る記念碑」

として、本レンズの限定生産に繋がったのであろう。

ただ、販売本数が700本しかなければ、開発費や

製造原価の、1本あたりへの上乗せが大変厳しい、

恐らくは1本あたり10万円か、それ以上が、原価の

回収の為のコストとなってしまっているだろう。

だから結局、本レンズは20万円近く(注:詳細

不明。記憶によれば185,000円+税くらいか?)

の高額商品となってしまっていた。

販売本数が少ないし、そして予約購入制であった

ので、購入した人は、よほどの「MINOLTA党」で

あっただろうから、本レンズの本来の企画意図での

「MINOLTAの最後を飾る歴史の証人」としての位置

づけについて、良くわかっていたと思う。

だから、本レンズを手放す事はまず無い。結果的に

発売後20年において、中古市場で本レンズを見かけた

事は2~3度くらいしか無い。そして相当に高価な

相場(30万円か、それ以上)であったとしても、

投機的観点から、またたくまに売れてしまうであろう。

つまり、「これを買えば、将来さらに高く売れるかも」

という視点での取引になると思われる。

・・ただまあ、前述のように、私の個人的な論理では、

交換レンズは全て写真を撮る為の実用品であるから、

本レンズも、購入後、ごく普通に稀に持ち出して

撮影を行っている訳だ。決して、神棚やガラスケース

に飾っている訳では無い。

キズもついているし、なんだかピントリングの動きも

劣化して怪しくなっているが、実用品である以上は

それもやむを得ない。「キズがつくと価値が下がって

勿体無いから撮らない」と、考えてしまう事は私の

場合はまず無く、むしろ「せっかく希少なレンズ

なのだから、撮らないで死蔵していたら勿体無い」

という考え方だ。

で、約20年もの間、銀塩時代からデジタル時代に

かけて、ずっと本レンズを使い続けた結果の評価が

「実用価値 約60,000円」でしか無い、という結論だ。

![_c0032138_16484487.jpg]()

無いが、これという特徴や長所も殆ど無い。

要は、設計が約40年前と、古すぎる訳だ・・・

特徴の加点があるのは、マニアック度くらいだ、

本レンズも勿論、完全非推奨である。

----

では、今回ラストのシステム。

![_c0032138_16484446.jpg]()

(中古購入価格 148,000円)(実用価値 約90,000円)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

2016年に発売された、単焦点AF大口径中望遠レンズ。

いわゆる「三次元的ハイファイ」思想に基づいて

設計されたレンズとしては第二弾の製品となる。

(第一弾は「AF-S 58mm/F1.4G」 2013年)

![_c0032138_16484468.jpg]()

なんとも特徴の説明が困難なレンズである。

毎回の本レンズの紹介記事で書いてはいるが、

要は「三次元的ハイファイ」とは、そういう名前の

新技術なのではなく、「設計思想」であるからだ。

例えば、料理で言えば「味付けの方向性」であり、

スパイスをどれくらい効かせるか、とか、そういう

類の話である。

そして、それは万人が好む方向性になる保証は無い。

例えば「かなり辛いカレー屋さん」があったとして

辛口が好きな人は、「あの店のカレーは最高だ!」

と言うかも知れないし、辛口が苦手な人は逆に、

「そうか? オレにはちょっと辛すぎるよ」と思う

事等は、ごく当たり前の話であろう。

「三次元的ハイファイ」では、ボケ遷移(ピント

面からアウトフォーカスへの移り変わりの特性)

を意識して設計されている。

ただし、レンズの設計上では、何かを優先すれば

何かが犠牲になる。世の中には完璧なレンズなどは

有りえず、仮に収差の全てを良好に補正したとしても

(注:それが、大きく重く高価な「三重苦レンズ」に

なってしまうだろう事は、さておき)そのレンズの

ボケ遷移までが良好であるとは限らない。

本レンズの、実質的な前機種と言える、AiAF DC-

NIKKOR 105mm/F2D(1993年)では、「DC機構」の

搭載により、ボケ質を良好とする選択権(調整)を

ユーザー側の操作に委ねていた。

まあ、それもまた1つの設計コンセプトであろうし、

そのようにレンズ特性をユーザーが自在に調整できる

特徴を持つレンズは、そういう「機構」としては、

他には殆ど存在しない。(注:例えばソフトレンズや

ぐるぐるボケレンズは、その効果の出具合を、絞り値

で調整は可能だが、その話は単なる「光学原理」だ。

だから、ユーザーがレンズの特性そのものまでを

調整できてしまうものは、やはりDC-NIKKORしか

無かったかも知れない)

だけど、ユーザー側がレンズ特性を調整する、という

製品コンセプトは、難解すぎて、結果的にDC機構は

発売後20年以上もの間、あまり正当な評価には

恵まれていなかったようにも思う。

![_c0032138_16484973.jpg]()

「三次元的ハイファイ」では、DC機構のように

ユーザーが触れる要素を廃し、設計者がデフォルト

の味付けを提示して「さて、これでいかがでしょう?」

というコンセプトになったのだろうと思われる。

結果的に、第一弾の「AF-S 58mm/F1.4G」は、

ちょっと、その味付けが過剰だったかも知れない、

市場(ユーザー)からは、あまり正当な評価が

得られなかったからだ。

(マニア層などでも、殆どが「クセ玉」評価だ)

そこで、第二弾の、本「AF-S 105mm/F1.4 E ED」

では、少し、その味付けを控えめにして、万人に

受け入れ易い設計思想(三次元的ハイファイ)と

した、と推測できる。

だが、これでもまだちょっと厳しいかも知れない。

初級中級層が良く言う「開放からシャープだ」

などという特性は、本レンズには殆ど無いし、

むしろ「開放では、ちょっと甘く感じてしまう」

というのが適切な評価となるだろう。

だがまあ、実のところ「開放からシャープ」という

のは、初級中級層が最も求める特性であり、そういう

特徴をレンズが持っていれば、初級中級層はもとより

専門評価者層にいたるまで「開放からシャープな

良いレンズ」と評価してしまう訳であり・・

そういうユーザーからの意見をネット等から市場

調査した、各(レンズ)メーカーの企画部門では、

「次の開発レンズは開放からシャープでなくては」

と思ってしまう訳だ。

そうやって、近代(2010年代以降)の新型高性能

レンズは、ほぼ全てが、開放からシャープな特性と

なってしまった。まあ、そういう特性にしておきさえ

すれば、ユーザー層の誰しもが好評価を下すからだ。

だが、個人的には、そうやって、誰もが見て目立つ

点だけを長所としたレンズは、あまり好まない。

その特徴を得る為には、(前述のように)必ず、目に

見えないところで性能を犠牲にした部分が存在する。

例えば「ボケ質」だ、近代レンズで開放からカリカリ

な迄にシャープで、結果的にボケ質がガチガチに固い

レンズを何本か所有している。

「何でそんなレンズを発売するのか?」と言えば、

それが(初級中級)ユーザーが好む特性、だからだ。

だから、そうしたレンズに限らず、開放からシャープな

特性を持つレンズを、私が入手すると・・

「いったい、どこで手を抜いているのか?」と、必ず

身構えてしまう訳だ。別の下世話な例えをするならば、

なんだか、表面的に見える部分だけ綺麗に化粧をしたり

着飾ったりしている女性でも、家に帰ると、ものすごく

だらしなかったり、家事が全く出来なかったり・・と、

すごい弱点(欠点)があるような状況を想像してしまう、

これは、あまり精神衛生上は良く無い。

本質的に「バランスのとれた」レンズが欲しいと思う

のが当然のニーズであろう。

![_c0032138_16484986.jpg]()

の味付けは、バランスが取れているのだろうか?

そこが最大のポイントであろう。

・・・だが、ちょっとここは何とも言えない。

正直な話をすれば、その「三次元的ハイファイ」が

有効に機能しているかどうかを判断するには、

撮った(二次元的な)写真を見ただけでは、なんとも

わからないのだ。

まあ、もちろん設計側(NIKON)では、写真を写す前の

レンズ単体の状態で、様々な光路シミュレーション

計算を行い、それが三次元的なボケ遷移を良好に

する為の、設計や味付けを行っている事であろう。

そうで無ければ、出来上がった製品(設計)の試験

評価が出来ないからだ。

だが、ユーザーの立場としては、撮った写真を見て

判断するしか無い。そして、それがとても困難な訳だ。

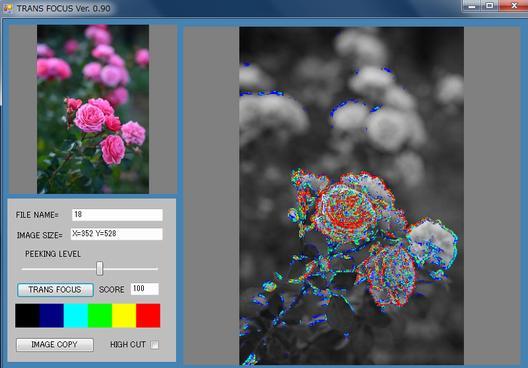

その問題点に対応する為、完全独力でボケ質解析ソフト

「TRANS FOCUS」(下写真)を趣味的に開発しては

いるが、それでも二次元画像(写真)を解析するだけ

なので、いくら頑張って時間をかけてソフトを改良しても、

完璧な解析は、”原理的”には出来ない。

![_c0032138_16484901.jpg]()

効果的なのかどうかは良くわからない(汗)

だから、ユーザー側で、この課題に対応する為には、

機械やソフトウェアを上回る程の鋭敏な感覚を鍛えて

いくしか無いのだと思っている。

10年あるいはそれ以上、何十万枚も本レンズで撮影し

他の優秀なレンズ群とも徹底的に比較し、結果として

その「微妙な味付けの差」がわかるようにならないと

ならない。まるで、ベテラン料理人とか、ソムリエ

とか、そういう世界の話と似ているのだが、そこまで

やらないと、本レンズの正当な評価は難しいであろう。

----

では、最後に各選出レンズの評価点を記載する。

1)XF56/1.2APD=4.2点

2)MAP110/2.5 =3.9点

3)NP85/1.4 =4.2点→非推奨

4)α85/1.4Ltd=3.8点→非推奨

5)AF-S105/1.4=3.7点

今回の12万円級対戦においては、高得点(4点級)

のレンズが多いのだが、それらの一部については、

マニアック度や、その他の加点が付いた結果であり、

描写表現力やコスパを主体とした場合は、そこまでの

高得点に見合うレンズとは言い難い点もある。

それに、そもそも現代において入手困難(入手不能)

なレンズも含まれている、それらは非推奨としておく。

よって「Best Buy」であるが、個人的な独断により

「Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5」

としておこう。

高描写力で高品質、コスパのみは悪いのだが、それ

以外の評価は全て加点というレンズである。

使いこなしはやや難しいが、マクロアポランター

の真髄が体験できる、とても優秀なレンズである。

次点として、FUJIFILM XF56/1.2R APDは、

アポダイゼーション搭載のマニア向けレンズである。

もう1本の次点、NIKON AF-S105/1.4E EDは、

オーソドックスな仕様のレンズとしては、最高峰に

近い中望遠であろう、「三次元的ハイファイ」は

設計コンセプトとしては優秀だろうが、効能は

やや分かり難く、おまけにコスパも悪い。

さて、価格別選手権シリーズ記事の総括であるが、

シリーズ開始時点(第1回記事)で書いたように、

「無駄に高価すぎるレンズ(やカメラ)を買わない」

という点が、最も重要なポイントである。

特に、現代の(レンズ)ユーザーは、少々価値観が

混迷してしまっているのではなかろうか?

30万円、40万円もするレンズが普通だと思っていて

5~7万あたりのレンズを「激安だ」とか言う

レビュー等を見たら、あきれ返ってしまう。

勿論、本シリーズ記事では、そんな高価なレンズは

1本も登場しないし、そもそも所有すらしていない。

だが、1万円や2万円のレンズであっても、大きな

不満は無いものもある、それは本シリーズで散々

説明して来た通りである。

全ての消費者層は、写真機材における価格と性能の

比率、つまり「コスパ」を最優先として購買行動

を起こさなければならない、それが基本的な

本ブログでの持論だ。

----

さて、今回の「12万円級レンズ編」記事は、ここ迄で。

本シリーズは、この記事をもって完了とする。

最後に「索引」として、各価格別で優勝した(又は

Best Buyとなった)レンズ名の一覧を挙げておく。

価格帯は安いものから順に並べ替えておこう。

(注:レンズ型番は省略表記)

2000円級:MINOLTA MC50/1.7

7000円級:MINOLTA AF50/2.8 MACRO(初期型)

1万円級1:七工匠55/1.4(初期型)

1万円級2:TOKINA MF300/6.3

2万円級:TAMRON SP60/2 MACRO

3万円級:PENTAX DA★55/1.4

4万円級:PENTAX FA★85/1.4(投機対象品で非推奨)

6万円級:TAMRON SP85/1.8

7万円級:PENTAX FA77/1.8 Limited(初期型)

8万円級:MINOLTA STF135/2.8[T4.5]

10万円級:SONY FE100/2.8STF

12万円級:COSINA MACRO APO-LANTHAR 110/2.5

数本づつ紹介し、記事の最後に「Best Buy」

(=最も購入に値するレンズ)を決めている。

今回はシリーズ最終回として、12万円級編とする。

----

では、早速12万円級レンズ5本の対戦を開始する。

まず、最初のエントリー(参戦)。

(中古購入価格 112,000円)(実用価値 約80,000円)

(以下、XF56/1.2APD)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)

2014年発売のAPS-C機専用大口径標準(中望遠画角)

AFアポダイゼーション光学エレメント(APD)搭載

レンズ。

APD搭載レンズとして、史上初のAFレンズである。

ルールによる、レンズ購入価格上限のカテゴリーだ。

2010年代前半では「レンズの購入価格は13万円台迄」

という持論だったが、2010年代後半より、レンズ

価格は全般的に高騰(注:レンズがあまり売れず、

市場が縮退しているから値上げされた)しているし、

2019年より、消費税も10%に引き上げられた為、

現在の個人的なレンズ購入価格の上限値は、15万円台

(税込)迄と、若干制限を緩くしている。

だが、いずれにしても、それ以上の価格帯のレンズは

「趣味撮影においても、業務撮影においても過剰な

投資である」という判断の元に、購入はせず、もし

「定価レベルで、より高価であるが、どうしても欲しい」

という機種がある場合は、中古価格がその上限金額まで

落ちて来るまで待ってから購入する事としている。

本XF56/1.2APDの場合も同様だ。アポダイゼーション

搭載レンズは優先的に購入する事としているのだが、

発売時定価が20万円越えだった為、ルールの上限額

を上回るので新品購入を見送り、発売後1年程して

出て来た中古品を制限内の適価で購入している。

いくつかで好順位をマークしている名玉である。

*ミラーレス・マニアックス名玉編 第6位

*最強50mmレンズ選手権 決勝進出 第3位

・・ただし、価格が高価なので「ハイコスパ」系

の記事ではノミネート外/ランキング外であった。

個人評価DBでの、本レンズの描写表現力評価は

4.5点と、5点満点に僅かに届かない。

理由は、本レンズはAPD搭載レンズであるから、

その効果を最大限に発揮するには、絞りを開放から

殆ど動かさないようにして撮るのが基本なのだが、

その際、本レンズは絞り開放近くで、収差の発生

等により、若干甘い描写となってしまうからだ。

これだと、レンズのコンセプトと、その特性が

矛盾してしまい、若干使い難い。

恐らくは口径比を明るく取りすぎた設計が原因

だと思われる、他社のAPD/STFレンズでは、

LAOWA版がF2でT3.2、MINOLTA版がF2.8でT4.5、

そしてSONY版がF2.8でT5.6なのに対し、

本レンズはF1.2でT1.7となっている。

まあ、設計企画上では、APDの用途からして、

「あまり開放からの解像感は求める必要が無い」

といった判断なのかも知れない。

しかし、この状態だとMINOLTAやSONYのSTFには、

描写力で、ちょっと負けてしまっていると思う。

しかしながら、そのあたりは重欠点にはならない。

本レンズの描写表現力は勿論悪く無いし、本レンズ

のそうした特徴を知った上で使えば良いだけである。

すると、最大の課題は、やはりコスパであろうか?

本シリーズ記事での「7万円級編」や「10万円級編」

では、優秀なレンズがずらりと並び、そのあたりの

価格帯(7~10万円、中古可)が、コスパの最良の

ピークがあると思われるのだが、その価格帯を越えて

12万円級となると、どうもあまりピンと来る優秀な

レンズが存在していない。

まあ、それは本記事において、エントリーしている

レンズが(つまり、この価格帯の私の所有レンズが)

価格に対して性能が追いついていない、コスパの悪い

レンズが揃ってしまっているのが原因だと思われる。

まあだから、「12万円を超えるとコスパが悪い」

と、ずっと感覚的に思っていて、それ故に、持論の

購入上限価格を13万円台までに制限していた訳だ。

本レンズも同様であろう、これが7~8万円で買える

レンズであれば、コスパ評価はかなり良くなると

思われるのだが、11万円強の購入価格では、やはり

コスパ評価は好ましく無い。

効能を求めるならば、本レンズは既存の4機種中、

(注:APDに類似原理のCANON DSレンズは、高価

すぎる為、購入対象としていない。それを含めれば

APD/STF/DSレンズは、全5機種となる)

最も焦点距離が短く、被写体汎用性が高い。

そして勿論、APDレンズ故に描写表現力も悪く無い。

こうした長所がある事は確かであろう。

課題は、コスパの悪さ(コスト高)と、開放近くで

の描写力の悪さがある。

それと、以下はレンズ自体の課題では無いが、

FUJIFILMのXマウント機の現状のAF性能(速度、精度)

では、本レンズを絞り開放近くで使うのは厳しい事、

そして同様にXマウント機のMF性能も不足気味なので

すなわち、「ピントに苦労するシステム」となって

しまう事だ。

これらの課題を容認しても、APDの効能を優先したい、

という上級マニア層向けレンズだと思われる。

----

では、次のシステム。

(注:スペル上の変母音の記載は便宜上省略している)

(新品購入価格 138,000円)(実用価値 約100,000円)

(以下、MAP110/2.5)

カメラは、SONY α6000(APS-C機)

2018年末に発売された、MF中望遠等倍マクロレンズ。

MFの単焦点で定価税込み15万円オーバーという

レンズを欲しがる初級中級者層は皆無であると言えるし

あるいは職業写真家層や上級者層が業務撮影や依頼撮影

で使うようなシロモノでも無い。

これを欲しがるのは上級マニア層くらいであり、実際の

製品ターゲット・コンセプトも、まさにその通りであろう。

まあつまり、マニア心をくすぐるマニア向け商品を

買わされてしまっている訳ではあるが・・(汗)

それはもうやむを得ない、いや、やむを得ないと言って

いる状態が、すでにメーカーの思う壺となっている(汗)

この「コスパの悪さ」を、どう考えるかが、本レンズ

購入検討時に、最も大きな悩み所となるだろう。

普通は推奨はしない。この価格であれば様々な仕様の

マクロ数本を買った方が、あらゆる近接撮影用途に

耐えられる(所有)ラインナップを構築できるからだ。

じゃあ、本レンズを買う意義は・・・? というと

実はこれが全くと言っていいほど見当たらないのだ(汗)

確かに描写力は高い、そしてマニアック度もエンジョイ度

も高い、個人DBでの総合評価平均値は、3.9点をマーク

していて、これは個人的な「名玉の条件」の4.0点以上

には僅かに届いていないが、それでも相当の高レベルだ。

しかし、価格が高すぎるのである。低価格帯レンズでも

評価4.0点を超えるものは多数あり、それは例えば、

「ハイコスパBEST40編」記事等で紹介している。

であろう、ただ、一般層にはこの評価点は無縁である。

そしてマニア層での悪い傾向は、希少価値の高いレンズ

を必要以上に高く評価してしまう事だ。

その典型例は、本レンズの前期種MAP125/2.5SLであり

流通数がとても少ないから、投機対象となってしまい

発売時定価の2倍を超える20万円弱のプレミアム相場だ。

だが、そのレンズは多数の弱点を持ち、実用性能が

低く、とてもそこまでの価格に見合う実用価値は無い。

(レンズマニアックス第12回「使いこなしが困難

なレンズ」記事参照、そこでワーストワンである)

だが、マニア層では、あまり一般に流通していない

レンズ(やカメラ)を褒め称えてしまう傾向がある。

何故ならば、それを所有している事を自慢したいという

要素があるからだろう、あるいはそういう希少な機材

を(苦労して、または高額で)入手する行為に対して

満足度を得たい、(またはその行為を否定したく無い)

という心理もあるのかも知れない。

まあ、それらは人間の本質的・本能的な欲求であろう

から、そこを否定するのは難しい。

でも、冷静で客観的な評価では無い事は確かだ、

だから希少機材での過剰とも言える好評価を見かけたら

それは基本的に信用しない事が無難な対応だ。

現代のコンピューター光学設計全盛期において、他の

レンズの数倍も優れた描写性能が得られる訳では無い、

他社の名マクロと同等の性能であれば、何もわざわざ

高価な本レンズを買う意味は無いではないか?

まあ「それでもどうしても欲しい」というならば、

止めはしない、基本性能的には決して悪いレンズでは

無いからだ、「買ったけども性能的に不満足」という

状況はまず有り得ない、ただ値段が高すぎるだけである。

さあ、どうするか? もうそこは個人の価値観次第だ。

----

では、3本目のシステム。

(新品購入価格 115,000円)(実用価値 約70,000円)

(以下、NP85/1.4)

カメラは、PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

2002年に発売された、AF大口径中望遠レンズ

「京セラCONTAX」最後のプラナー(Planar)である。

この後、2005年には、京セラCONTAXはカメラ事業から

撤退してしまい、栄光の「CONTAX」のブランドは

潰えてしまい、その後は何処も使われていない。

もっとも、ヤシカ/京セラCONTAXの歴史も、1975年

からの僅か30年間でしか無いし、その間の時代で

ずっと順風満帆だった訳でも無い。

色々と紆余曲折があった事は、過去記事でも何度も

歴史を説明しているので、本記事ではそのあたりは

ばっさりと割愛する。

それに伴うNシステムの不人気や不条理な悪評判、

そして、丁度デジタル時代に切り替わる時期であった

という、様々なタイミングや不運が重なってしまい、

全く売れていなかったレンズであると思われる。

よって勿論、投機対象商品となってしまっていて、

万が一、中古市場に出てきたとしても、希少品扱いで

恐ろしく高価な値付けになってしまうと思われる。

だが、上記の本レンズの実用価値は、約70,000円

でしか無い、これは例えば、本シリーズ既紹介の

類似スペックの以下のレンズ群での実用価値と

比較してもらえれば、納得しやすいであろう。

*SIGMA 85mm/F1.4 | ART (実用価値 約80,000円)

*smc PENTAX-FA 77mm/F1.8(実用価値 約70,000円)

*TAMRON SP 85mm/F1.8 Di (実用価値 約65,000円)

(注:レンズ名は若干省略している)

これらの、非常に優秀かつ実用的な中望遠レンズ群と

比較して、本NP85/1.4が、それらを上回る実用価値が

あるとは、到底思えない訳だ。

相場化し、高価に取引される状況は理解できるが・・

本ブログにおいては「交換レンズは全て実用品だ、

それは写真を撮る為のものであり、売買利益を得る

為のものでは無い」という論理・倫理で統一している。

本レンズは現在入手不能につき、完全非推奨だ。

----

では、4本目のシステム。

(新品購入価格145,000円)(実用価値 約60,000円)

カメラは、SONY α77Ⅱ (APS-C機)

2002年に限定700本で販売された「幻のレンズ」とも

言える希少レンズである。

本ブログでは何度も紹介済みであり、重複する内容

となる為、説明は最小限としておこう。

まず最初に、本レンズは希少レンズであり、中古

流通は皆無と言って良く、ごく稀に中古市場に出て

来た場合でも、35万円以上という酷いプレミアム

相場(=不条理なまでに高価すぎる相場の事)と

なってしまっている。

予定日より数ヶ月も遅れてやっと発売された本レンズを

入手し、実写してみて、正直、がっかりした感想しか

持たなかった。

その詳細は、他の本レンズの紹介記事で何度も書いて

いるので、今回はばっさり割愛しよう。

書いてある内容は弱点や欠点ばかりであるし、なにせ

現代において簡単に入手できるレンズでは無いのだ。

まあ、その教訓(反省)から、本レンズの購入価格を

レンズ入手価格の上限と定め、以降、およそ15年間

以上も、本レンズを上回る価格のレンズを買わなかった。

つまり「値段が高ければ良いレンズだ、とは限らない」

という価値感覚や持論を、ずっと維持し続ける為の

個人的なルールとした訳だ。

本レンズは、MINOLTAの終焉期において、記念碑的

な役目を与えて発売されたレンズだったのだろうと

推測している。

最初期のMINOLTA α(α-7000/α-9000が1985年

の発売だ)に合わせて、優秀なAF85mm/F1.4を

ラインナップする為に行われた、同社内のコンペ

(開発対決)に敗北したのが本レンズであると聞く。

ただ、製品化されたα AF85/1.4(初期型)と

比較し、本レンズの方が開放での描写力が勝って

いた模様だ。(注:AF85/1.4初期型は、本レンズ

購入時に下取りに出して現在未所有であるが、

その初期型は大変良く写るレンズであり、逆に

言えば、個人的には本レンズに、さしたる描写力の

優位性は感じられなかった。つまり「開放で優れる」

は、敗者に対する忖度であった可能性もある)

で、まあ、その敗北した本レンズが惜しい、という

話になったのであろうか? 設計から約20年を経て

「MINOLTA αの(最後の)歴史を飾る記念碑」

として、本レンズの限定生産に繋がったのであろう。

ただ、販売本数が700本しかなければ、開発費や

製造原価の、1本あたりへの上乗せが大変厳しい、

恐らくは1本あたり10万円か、それ以上が、原価の

回収の為のコストとなってしまっているだろう。

だから結局、本レンズは20万円近く(注:詳細

不明。記憶によれば185,000円+税くらいか?)

の高額商品となってしまっていた。

販売本数が少ないし、そして予約購入制であった

ので、購入した人は、よほどの「MINOLTA党」で

あっただろうから、本レンズの本来の企画意図での

「MINOLTAの最後を飾る歴史の証人」としての位置

づけについて、良くわかっていたと思う。

だから、本レンズを手放す事はまず無い。結果的に

発売後20年において、中古市場で本レンズを見かけた

事は2~3度くらいしか無い。そして相当に高価な

相場(30万円か、それ以上)であったとしても、

投機的観点から、またたくまに売れてしまうであろう。

つまり、「これを買えば、将来さらに高く売れるかも」

という視点での取引になると思われる。

・・ただまあ、前述のように、私の個人的な論理では、

交換レンズは全て写真を撮る為の実用品であるから、

本レンズも、購入後、ごく普通に稀に持ち出して

撮影を行っている訳だ。決して、神棚やガラスケース

に飾っている訳では無い。

キズもついているし、なんだかピントリングの動きも

劣化して怪しくなっているが、実用品である以上は

それもやむを得ない。「キズがつくと価値が下がって

勿体無いから撮らない」と、考えてしまう事は私の

場合はまず無く、むしろ「せっかく希少なレンズ

なのだから、撮らないで死蔵していたら勿体無い」

という考え方だ。

で、約20年もの間、銀塩時代からデジタル時代に

かけて、ずっと本レンズを使い続けた結果の評価が

「実用価値 約60,000円」でしか無い、という結論だ。

無いが、これという特徴や長所も殆ど無い。

要は、設計が約40年前と、古すぎる訳だ・・・

特徴の加点があるのは、マニアック度くらいだ、

本レンズも勿論、完全非推奨である。

----

では、今回ラストのシステム。

(中古購入価格 148,000円)(実用価値 約90,000円)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

2016年に発売された、単焦点AF大口径中望遠レンズ。

いわゆる「三次元的ハイファイ」思想に基づいて

設計されたレンズとしては第二弾の製品となる。

(第一弾は「AF-S 58mm/F1.4G」 2013年)

なんとも特徴の説明が困難なレンズである。

毎回の本レンズの紹介記事で書いてはいるが、

要は「三次元的ハイファイ」とは、そういう名前の

新技術なのではなく、「設計思想」であるからだ。

例えば、料理で言えば「味付けの方向性」であり、

スパイスをどれくらい効かせるか、とか、そういう

類の話である。

そして、それは万人が好む方向性になる保証は無い。

例えば「かなり辛いカレー屋さん」があったとして

辛口が好きな人は、「あの店のカレーは最高だ!」

と言うかも知れないし、辛口が苦手な人は逆に、

「そうか? オレにはちょっと辛すぎるよ」と思う

事等は、ごく当たり前の話であろう。

「三次元的ハイファイ」では、ボケ遷移(ピント

面からアウトフォーカスへの移り変わりの特性)

を意識して設計されている。

ただし、レンズの設計上では、何かを優先すれば

何かが犠牲になる。世の中には完璧なレンズなどは

有りえず、仮に収差の全てを良好に補正したとしても

(注:それが、大きく重く高価な「三重苦レンズ」に

なってしまうだろう事は、さておき)そのレンズの

ボケ遷移までが良好であるとは限らない。

本レンズの、実質的な前機種と言える、AiAF DC-

NIKKOR 105mm/F2D(1993年)では、「DC機構」の

搭載により、ボケ質を良好とする選択権(調整)を

ユーザー側の操作に委ねていた。

まあ、それもまた1つの設計コンセプトであろうし、

そのようにレンズ特性をユーザーが自在に調整できる

特徴を持つレンズは、そういう「機構」としては、

他には殆ど存在しない。(注:例えばソフトレンズや

ぐるぐるボケレンズは、その効果の出具合を、絞り値

で調整は可能だが、その話は単なる「光学原理」だ。

だから、ユーザーがレンズの特性そのものまでを

調整できてしまうものは、やはりDC-NIKKORしか

無かったかも知れない)

だけど、ユーザー側がレンズ特性を調整する、という

製品コンセプトは、難解すぎて、結果的にDC機構は

発売後20年以上もの間、あまり正当な評価には

恵まれていなかったようにも思う。

「三次元的ハイファイ」では、DC機構のように

ユーザーが触れる要素を廃し、設計者がデフォルト

の味付けを提示して「さて、これでいかがでしょう?」

というコンセプトになったのだろうと思われる。

結果的に、第一弾の「AF-S 58mm/F1.4G」は、

ちょっと、その味付けが過剰だったかも知れない、

市場(ユーザー)からは、あまり正当な評価が

得られなかったからだ。

(マニア層などでも、殆どが「クセ玉」評価だ)

そこで、第二弾の、本「AF-S 105mm/F1.4 E ED」

では、少し、その味付けを控えめにして、万人に

受け入れ易い設計思想(三次元的ハイファイ)と

した、と推測できる。

だが、これでもまだちょっと厳しいかも知れない。

初級中級層が良く言う「開放からシャープだ」

などという特性は、本レンズには殆ど無いし、

むしろ「開放では、ちょっと甘く感じてしまう」

というのが適切な評価となるだろう。

だがまあ、実のところ「開放からシャープ」という

のは、初級中級層が最も求める特性であり、そういう

特徴をレンズが持っていれば、初級中級層はもとより

専門評価者層にいたるまで「開放からシャープな

良いレンズ」と評価してしまう訳であり・・

そういうユーザーからの意見をネット等から市場

調査した、各(レンズ)メーカーの企画部門では、

「次の開発レンズは開放からシャープでなくては」

と思ってしまう訳だ。

そうやって、近代(2010年代以降)の新型高性能

レンズは、ほぼ全てが、開放からシャープな特性と

なってしまった。まあ、そういう特性にしておきさえ

すれば、ユーザー層の誰しもが好評価を下すからだ。

だが、個人的には、そうやって、誰もが見て目立つ

点だけを長所としたレンズは、あまり好まない。

その特徴を得る為には、(前述のように)必ず、目に

見えないところで性能を犠牲にした部分が存在する。

例えば「ボケ質」だ、近代レンズで開放からカリカリ

な迄にシャープで、結果的にボケ質がガチガチに固い

レンズを何本か所有している。

「何でそんなレンズを発売するのか?」と言えば、

それが(初級中級)ユーザーが好む特性、だからだ。

だから、そうしたレンズに限らず、開放からシャープな

特性を持つレンズを、私が入手すると・・

「いったい、どこで手を抜いているのか?」と、必ず

身構えてしまう訳だ。別の下世話な例えをするならば、

なんだか、表面的に見える部分だけ綺麗に化粧をしたり

着飾ったりしている女性でも、家に帰ると、ものすごく

だらしなかったり、家事が全く出来なかったり・・と、

すごい弱点(欠点)があるような状況を想像してしまう、

これは、あまり精神衛生上は良く無い。

本質的に「バランスのとれた」レンズが欲しいと思う

のが当然のニーズであろう。

の味付けは、バランスが取れているのだろうか?

そこが最大のポイントであろう。

・・・だが、ちょっとここは何とも言えない。

正直な話をすれば、その「三次元的ハイファイ」が

有効に機能しているかどうかを判断するには、

撮った(二次元的な)写真を見ただけでは、なんとも

わからないのだ。

まあ、もちろん設計側(NIKON)では、写真を写す前の

レンズ単体の状態で、様々な光路シミュレーション

計算を行い、それが三次元的なボケ遷移を良好に

する為の、設計や味付けを行っている事であろう。

そうで無ければ、出来上がった製品(設計)の試験

評価が出来ないからだ。

だが、ユーザーの立場としては、撮った写真を見て

判断するしか無い。そして、それがとても困難な訳だ。

その問題点に対応する為、完全独力でボケ質解析ソフト

「TRANS FOCUS」(下写真)を趣味的に開発しては

いるが、それでも二次元画像(写真)を解析するだけ

なので、いくら頑張って時間をかけてソフトを改良しても、

完璧な解析は、”原理的”には出来ない。

効果的なのかどうかは良くわからない(汗)

だから、ユーザー側で、この課題に対応する為には、

機械やソフトウェアを上回る程の鋭敏な感覚を鍛えて

いくしか無いのだと思っている。

10年あるいはそれ以上、何十万枚も本レンズで撮影し

他の優秀なレンズ群とも徹底的に比較し、結果として

その「微妙な味付けの差」がわかるようにならないと

ならない。まるで、ベテラン料理人とか、ソムリエ

とか、そういう世界の話と似ているのだが、そこまで

やらないと、本レンズの正当な評価は難しいであろう。

----

では、最後に各選出レンズの評価点を記載する。

1)XF56/1.2APD=4.2点

2)MAP110/2.5 =3.9点

3)NP85/1.4 =4.2点→非推奨

4)α85/1.4Ltd=3.8点→非推奨

5)AF-S105/1.4=3.7点

今回の12万円級対戦においては、高得点(4点級)

のレンズが多いのだが、それらの一部については、

マニアック度や、その他の加点が付いた結果であり、

描写表現力やコスパを主体とした場合は、そこまでの

高得点に見合うレンズとは言い難い点もある。

それに、そもそも現代において入手困難(入手不能)

なレンズも含まれている、それらは非推奨としておく。

よって「Best Buy」であるが、個人的な独断により

「Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5」

としておこう。

高描写力で高品質、コスパのみは悪いのだが、それ

以外の評価は全て加点というレンズである。

使いこなしはやや難しいが、マクロアポランター

の真髄が体験できる、とても優秀なレンズである。

次点として、FUJIFILM XF56/1.2R APDは、

アポダイゼーション搭載のマニア向けレンズである。

もう1本の次点、NIKON AF-S105/1.4E EDは、

オーソドックスな仕様のレンズとしては、最高峰に

近い中望遠であろう、「三次元的ハイファイ」は

設計コンセプトとしては優秀だろうが、効能は

やや分かり難く、おまけにコスパも悪い。

さて、価格別選手権シリーズ記事の総括であるが、

シリーズ開始時点(第1回記事)で書いたように、

「無駄に高価すぎるレンズ(やカメラ)を買わない」

という点が、最も重要なポイントである。

特に、現代の(レンズ)ユーザーは、少々価値観が

混迷してしまっているのではなかろうか?

30万円、40万円もするレンズが普通だと思っていて

5~7万あたりのレンズを「激安だ」とか言う

レビュー等を見たら、あきれ返ってしまう。

勿論、本シリーズ記事では、そんな高価なレンズは

1本も登場しないし、そもそも所有すらしていない。

だが、1万円や2万円のレンズであっても、大きな

不満は無いものもある、それは本シリーズで散々

説明して来た通りである。

全ての消費者層は、写真機材における価格と性能の

比率、つまり「コスパ」を最優先として購買行動

を起こさなければならない、それが基本的な

本ブログでの持論だ。

----

さて、今回の「12万円級レンズ編」記事は、ここ迄で。

本シリーズは、この記事をもって完了とする。

最後に「索引」として、各価格別で優勝した(又は

Best Buyとなった)レンズ名の一覧を挙げておく。

価格帯は安いものから順に並べ替えておこう。

(注:レンズ型番は省略表記)

2000円級:MINOLTA MC50/1.7

7000円級:MINOLTA AF50/2.8 MACRO(初期型)

1万円級1:七工匠55/1.4(初期型)

1万円級2:TOKINA MF300/6.3

2万円級:TAMRON SP60/2 MACRO

3万円級:PENTAX DA★55/1.4

4万円級:PENTAX FA★85/1.4(投機対象品で非推奨)

6万円級:TAMRON SP85/1.8

7万円級:PENTAX FA77/1.8 Limited(初期型)

8万円級:MINOLTA STF135/2.8[T4.5]

10万円級:SONY FE100/2.8STF

12万円級:COSINA MACRO APO-LANTHAR 110/2.5