海外製のマニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。

今回はLOMOGRAPHY(旧ソ連、ロシア、オーストリアに

関連する)製のレンズを5本紹介する。

また、「特殊レンズ・スーパーマニアックス第61回

LOMOGRAPHY LENS編」と重複する内容も多いが、適宜

視点を変えた説明とする。

![_c0032138_11552669.jpg]()

「LOMO」とは何かを説明しないとならないであろう。

すなわち「LOMO」と「LOMOGRAPHY」は異なるのだ。

だが、このあたりの話は長くなる、記事中で追々説明

して行く事にしよう。なお、以下は「Lomography」と

先頭のみ大文字表記として記載する。(注:本ブログ

では、メーカー名は全て大文字表記が基本なのだが、

「LOMOGRAPHY」は長くて大文字だと読みにくいからだ)

----

ではまず、今回最初のLomographyレンズ。

![_c0032138_11552662.jpg]()

(85) (Art) Lens 85mm/f2.2

(中古購入価格 50,000円)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

2014年発売のロシア製ぐるぐるボケMF中望遠レンズ。

(注:実は、単に「ロシア製」だとは言えない状況だが、

詳細は長くなるので、追々説明する)

![_c0032138_11552668.jpg]()

よっては、記載されている場合と、そうで無い場合がある。

(製品Web上や取扱説明書、元箱等でも同様)

いつもの注意点であるが、本レンズも一応は、ロシア製の

レンズである為、製造精度が怪しい。

一眼レフ用マウント(NIKON F、CANON EF)製品であっても、

いきなり高級デジタル一眼レフに直接装着するのは危険だ。

(嵌らない、外れない、故障するなどのリスクがある)

まずマウントアダプターで試験的に装着してみる、次いで

ジャンク機体に装着した後に、上級機で使う、等の慎重な

対応が必要だ。

ただまあ、この時代(2010年代)ではロシア製レンズ

と言っても、旧ソ連の時代からは、20年以上が経過

しており、製造精度等も相当に向上しているので、

まあ、あまり神経質になる必要は無いかとは思うが、

旧ソ連時代のレンズの場合はもとより、本レンズでも

慎重を期しておくのが無難であろう。

![_c0032138_11552611.jpg]()

「LOMO」とは、1980年代前半頃から、旧ソ連の

サンクトペテルブルクの国営工場で生産された安価な

銀塩MFコンパクト(トイ)カメラの製品名であり、

日本のコシナ製のカメラ「CX-1/2」あたりの、外観や

設計をコピーした「LC-A」型カメラ等が著名である。

当時のソ連は共産主義国家である為、「メーカー」

という概念は無い。よって「LOMO」はメーカー名では

無いし、LOMO LC-A型も、時代によっては、生産する

工場や場所すら異なる(後年では中国生産もあった)

模様だ、ただ、このあたりは情報統制の厳しい旧ソ連

時代の話であったので、詳細は、もはや不明である。

で、このLC-Aの写りは、いわゆる「Lo-Fi」(低画質)

である。意図してそうした訳ではなく、技術的な

未成熟か、製造設備や生産体制の品質的問題であろう。

そして、ソ連が崩壊した頃の時代である1990年頃の

ある時、同じく「共産党体制」が崩れかけていた

チェコスロバキア国のプラハ(現:チェコ共和国)で

そのカメラを入手したオーストリア(注:中立国だ)

人の学生が、その低画質からなるアート性に注目した。

1990年前後の時代だが、バブル経済期である事は、

さておき、日本製カメラが既に世界中に広まっていた。

日本製一眼レフ等は、AF化が完了しており、勿論レンズ

性能も優れていて、海外カメラメーカーは、もう殆どが

絶滅してしまった後の時代である。

当然、日本製カメラシステムが目指すものは「Hi-Fi」

(高忠実性・高画質という意味)写真であった。

それが、既に世界的に一般的になっているのであれば、

もうHi-Fi写真は面白味が少ない(普通すぎる)、まあ

だから「Lo-Fi」写真が、逆に注目される訳だ。

ちなみに、「電子楽器」の世界では、カメラよりも

15年も早い1980年代には、既にデジタル化が完了して

いた。(映像よりもシンプルな「音」のデジタル化は

容易であった。CDの爆発的な普及も1980年代である)

LOMOの話と時を同じくして1990年頃には、デジタル

電子楽器の、あまりにHi-Fiな音質・音色は、むしろ

個性的な音楽表現を阻害する要素があるとして、その

時代から、わざと汚い音を使うLo-Fi音楽が発生した。

まあつまり、Hi-Fi文化があれば、Lo-Fi文化が生まれる

という事であり、アートの世界では、そうした対極とも

言える方向性がバランスしながら進化していく事は、

はるか昔から、いつの時代でも同じ歴史である。

![_c0032138_11554294.jpg]()

それに心酔し、LOMOの世界観を広めようと考える。

1990年代前半には、有名な「ロモグラフィー宣言」が

世界中に発信された。(Lomography 10 Golden Rule)

1994年には、その学生達により、LOMOの販売会社である

「ロモグラーフィシェ株式会社」(通称:Lomography/

ロモグラフィー)が、オーストリアに設立される。

それ以降も、LOMOはロシアで製造されながらも、

Lomography社より世界各国に販売が始まった。

ただ、その時代、あまりLOMOは日本に輸入されていない。

まあ勿論、Hi-Fi写真文化全盛の日本であるから、それと

「真逆」とも言えるLo-Fiの文化は、当時の日本市場では

全くと言って良い程に理解されないだろうからだ。

おりしも日本では「中古カメラブーム」の真っ最中だ、

珍しいロシア製(注:ソ連崩壊後に流通が始まった)

のカメラやレンズにはマニア層は注目するが、わざわざ

写りが非常に悪いLOMO(ロシア製)やHOLGA(中国製)に

注目するマニアは皆無であった。

以下は個人的な話だが、その1990年代後半に、私は、

オーストリアからの職業留学生と知り合い、彼が

故郷で買った「LOMO LC-A」を1ヶ月ほど借りて使って

いた事がある。その詳細は他記事でも2度程書いて

いるので割愛するが・・ 簡単に言えば、私はその

LC-Aの「写りの悪さ」に衝撃を受けた。カメラとは

綺麗に写るのが当たり前で、それが良い事だと思って

いたのが、それとは正反対の世界観が存在するのだ、

という事を初めて知った訳だ。

まあ、この時代「トイカメラ」という物は日本国内

には殆ど無く、そういう呼び名や、その概念すら

まだ無かった訳だ。

で、その後、2000年前後からは、日本国内においても

「LOMO」は「HOLGA」(本シリーズ第8回記事)と並んで

良く流通するようになり、「トイカメラ」の代表格と

して知られて行く。

Lomography社は、世界的なトイカメラブームにより

急成長、まあこの分野でのトップ企業と言えるだろう。

2000年代前半を通じて、国内の「女子カメラ層」、

「写真学生」、「アート層」等に、トイカメラや

「Lo-Fi」文化が流行したのだが、2000年代後半での

銀塩ビジネスの縮退(=デジタル化が原因)により、

Lomography社も、単にLOMO LC-A等のカメラを売る

だけでは、やって行けなくなったのだと思われる。

そこで2010年頃には、Lomography社も自社製品の

開発・販売の企画をスタートしたのだと思われる。

その最初の製品は次項目で説明するトイレンズキット

(Lomography Experimental Lens Kit)なのだが、

それはあくまで安価なトイレンズである。

本格的なレンズを作って売りたいところではあるが、

新規レンズ開発には膨大な資金が必要だ。

なので、Lomographyは2013年頃に、恐らくはカメラ

界では史上初となる「クラウドファンディング」を

実施した。

(注:IT用語でのクラウド(Cloud≒サーバー)では

無く「群集」という意味の"crowd"だ。すなわち出資者

を募って資金を集めてから、モノの開発を始め、製品が

出来たら出資者に優先的に販売・配布する仕組み

であり、インターネットを使う事は必須では無い)

そこで開発されたレンズが本Petzval (Art) Lens

である。以降、このシリーズは複数の機種が、

同様にクラウドファンディング、および通常の自社

資金開発により発売される事になるのだが、後年の

機種については、後述しよう。

ともかく、Lomography初の本格的レンズが、

本Petzval (Art) Lensであり、その歴史的価値は高い。

![_c0032138_11554256.jpg]()

とは何か?と言う話だが、これを説明しはじめると

また、だいたい180年位も前からの歴史を語らないと

ならないので冗長だ。他記事、例えば「レンズ・

マニアックス第37回ペッツヴァール対決」編で詳しく

歴史を紹介しているので興味がある人は参照されたし。

要点だけ簡単に言えば、Petzval型(構成)のレンズ

は、古くから高性能レンズとして知られていたが、

これはLomography社のお膝元、オーストリア国で

発明されたレンズであり、販売は当時のフォクト

レンダー社(注:1999年からは、日本のコシナ社

がフォクトレンダーの商標権を獲得している)が

販売した(多種の)レンズである。

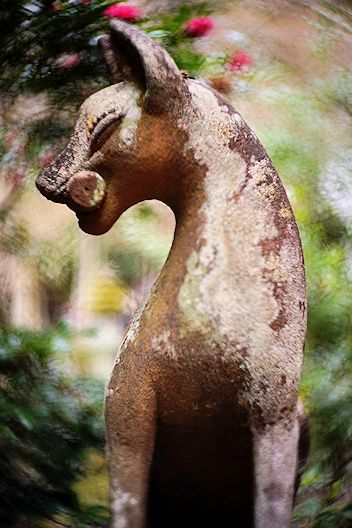

Petzval型レンズは2群4枚構成であるが、その後群の

2枚を意図的に分離して3群4枚構成とすると、収差

(像面湾曲収差や非点収差等)が補正しきれずに

強く発生し、それはまるでボケが渦巻いて見える

いわゆる「ぐるぐるボケ」レンズとなる。

(ここの構造的な詳細は後述する)

この「ぐるぐるボケ」を制御する事は、かなり難しい。

私は4本の本格的「ぐるぐるボケ」レンズと、1本の

準ぐるぐるボケレンズを所有していて、古いものでは

もう5年以上も使っているが、まだ自在に、それらの

「ぐるぐるボケ」を発生させたり、出さないようにと

コントロールできる技能レベルには至っていない。

(注:後年発売の機種では、ぐるぐるボケ発生時の

制御が比較的簡単に可能である。本記事で後述)

なので、本Petzval (Art) Lensでは、撮影条件に

応じて「ぐるぐるボケ」が顕著であったり、逆に

そうならないケースも存在する。このコントロールは

超上級の技能・技法・知識や経験が必要になると思われ、

たとえ上級マニア層や職業写真家層でも困難であろう。

また、コントローラビリティの課題の他、このぐるぐる

ボケをどういった作画表現に使うか?の「用途開発」も

同様に極めて困難な話だ。

(まあ、だから、この手の「ぐるぐるボケ」レンズは

例え職業評論家層でもレビュー記事を書く事を敬遠して

しまう。何をどう撮ったら良いか?そして、それを

読者にどう伝えるのか?そこが難しいからだ)

勿論、一般層や初級マニア層では完全にお手上げだ。

ところで、一部の初級マニア等の間では、これらの

変形Petzval型レンズの「ぐるぐるボケ」が、偶々

沢山出たり出なかったりする事を称して「回転数」と

呼んでいる模様だ。まあ、言いえて妙ではあるが、

「回転数」が多かったり少なかったりする事実に

気づいたのであれば、どんな場合にそうなるのかを

実験、検証、研究してみたいという「知的好奇心」を

持つ事が、「マニア道」としては正統な方向性だと

思うので、是非、研究を続けるのが良いと思う。

どうも、近年のカメラユーザーは、自分で検証を

したりする事が出来ない模様であり、わからない

事等は、ネットでチョイチョイと調べて終わり、と

してしまう。そのネット上の情報が、全く信憑性が

無かったり、意図的な情報操作が加わっている

危険性が非常に高い、という事に気づいていない

のであろうか?

私の感覚では、ネット上のカメラ関係の情報は、

その9割以上が、デマ(誤り、フェイク)か又は

情報操作(流言)である。

そうした偽の情報から逃れるのは難しい、何故ならば

どれがホンモノで、どれがフェイクか、判断しにくい

からである。よって、私の場合は、単純な解決方法と

して「何か疑問に思えば、必ず自分自身で実験や

検証をして確かめてみる事」としている。

例えば、「フルサイズのカメラは絶対に写りが良い」

と言う情報に疑問を感じたならば、フルサイズ機と

APS-C機(やμ4/3機)を両方買ってきて、同じ

レンズを装着し、できるだけ同じ条件で撮影して

画質を綿密に比較してみれば良い。

・・というか(金はかかるが)そんな簡単な実験すら

自分自身でしてみないで「フルサイズ機の方が良いに

決まっている、だって高価だから当たり前だろう?」

などと言う、小学生のような論理で思い込んでいたら

絶対にNGである。まあ超初心者ならばやむを得ないが、

中上級者やマニアであれば、もう、常にそんな調子で、

「思い込み論理」を持っていたら、ちょっとまずい。

ちなみに、今回の記事において「ぐるぐるボケ」

レンズの場合のみにフルサイズ機を用いているのは、

「ぐるぐるボケ」の主因となる像面湾曲と非点収差は

画角(広さ)の二乗に比例して増加するからであり、

(→匠の写真用語辞典第29回記事参照) すなわち

ぐるぐるボケの量(≒回転数)を増やしたかったら、

基本的にはフルサイズ機を用いるしか無い訳だ。

(他にも、絞りを開ける事が必須だが、それだけでは

制御できない事が、ぐるぐるボケレンズの難しさだ)

こうした光学原理とか、何故その機体を使うか?の

意味や意義をわかっていない状態で、ただなんとなくで

フルサイズ機を使ってしまうと、例えばオールドレンズ、

セミオールド大口径レンズ、補正レンズ入りマウント

アダプター使用、低価格帯レンズ、等では、像面湾曲や

非点収差、その他収差の補正が良く行き届いていない為、

フルサイズ機では周辺収差の増加により画質が劣化して

見えてしまう。(ぐるぐるボケまでは行かなくても、

ボケ質破綻や周辺減光、周辺の甘さ、が目立つなど)

---

では、次のLOMPGRAPHYレンズ。

ここからは、3本、同じレンズKIT(セット)に

含まれるレンズの紹介が続く。

![_c0032138_11554238.jpg]()

Wide-Angle Lens 12mm/f8

(新品購入価格 3,000円相当)(以下、LOMO12/8)

カメラは、OLYMPUS E-PL2 (μ4/3機)

2013年頃に発売された、μ4/3専用トイレンズ3本セット

(「LOMOGRAPHY MICRO 4/3 EXPERIMENTAL」)

の内の1本。広角タイプ(換算24mm相当)である。

3本セット(+付属品)で、発売時定価が約9,000円と

安価な価格であった。

![_c0032138_11554235.jpg]()

本「Lomography Experimental Lens Kit」が誕生した。

このセットは安価であるが、さすがにこういうセット

が大量に売れるものでは無く、Lomography社は

さらなる戦略転換を行い、2014年頃からは、

高付加価値型レンズ(つまり、高価なレンズ)の

企画・製造・販売を開始する。

その最初の製品が、前述のPetzval Art Lens

(85mm/F2.2)である。

Lomographyによる高付加価値型レンズは、Hi-Fi仕様と

なってしまった為、本「Experimental Lens Kit」が、

LomographyのLo-Fi仕様の最終(?)製品となっている。

さて、本LOMO12/8であるが、Lo-Fi描写のトイレンズ

を期待すると、ちょっとあてが外れる印象がある。

通常のHi-Fiレンズと比較した弱点は、

1)強い歪曲収差

2)僅かな周辺減光

3)僅かなシャープネス(解像感)の不足

が、あるのだが、目立つ「Lo-Fi」感は、1)の

歪曲収差のみであり、本来の「Lo-Fi」での象徴的な

2)周辺減光 3)解像感不足 が、あまり顕著では無い。

で、1)の歪曲収差の発生は、魚眼レンズにあるような

特徴につき、画面中央部から放射状に延びる直線上に

ある被写体は歪まない。

これは「魚眼構図制御」(匠の写真用語辞典第14回)

の技法を用いる事でコントロール可能な為、歪曲感を

殆ど出さない撮影が出来る。

まあでも、上記の話は「Lo-Fi」感を出さないが為の

処置であり、全て、そういう処置を「ポジティブ」な

観点で行った場合だ。

本LOMO12/8の場合は、本来がトイレンズであるから、

むしろ「Lo-Fi」感を強調するネガティブ思考が必須だ。

そんな場合、「魚眼構図制御」技法の逆利用で

1)歪曲収差 は出せるし、3)の解像感は、あえて

ピントを厳密には合わせない技法で「Lo-Fi」感を

出せる。さらには2)の周辺減光は超裏技として

本レンズ(μ4/3機用)を、SONY EマウントAPS-C機に

装着する方法で、大きな周辺減光が得られる。

あるいは、母艦をOLYMPUS PEN-Fとすれば、意図的に

周辺減光をコントロールする機能が搭載されている。

![_c0032138_11554755.jpg]()

ややLo-Fi感が不足してる。その課題を解決するには

簡便には「エフェクト」の併用が1つの手段だ。

操作的には簡単だが、「どのエフェクトを、どのような

意図で用いるか?」は、中上級層以上のスキル(感覚、

経験値)が必須となるだろう。

この目的には、今回使用のE-PL2(2011年)よりも

新しい(2013年~)のOLYMPUS μ4/3機に搭載された

「アートフィルターブラケット」機能の利用が簡便だ。

その機能は、単一のショットで、自身が設定した

数種~十数種のエフェクトを順次自動で掛ける事が

出来る。この中から自身の表現に合致したものを

感覚的に探せば良いし、同時並行して掛けられた

エフェクトの中には、アンコントローラブル的に、

又は、突然変異的に得られる、思いも寄らない効果が

混じっているので、ますますLo-Fi写真の要素には

合致する事となる。

----

さて、3本目のレンズも前記KITの内の一本だ。

![_c0032138_11554796.jpg]()

Fisheye Lens 160°F8

(新品購入価格 3,000円相当)

カメラは、PANASONIC DMC-GF1 (μ4/3機)

前記、μ4/3専用トイレンズ3本セットの内の1本で

魚眼タイプ(円周型魚眼160度)である。

![_c0032138_11554743.jpg]()

同様に、あまりLo-Fi感の強く無いトイレンズである。

魚眼レンズであるから、構図の厳密性を求めるならば

少し前述したように「画面中心から放射線状に伸びる

直線上の被写体は歪まない」という原則に則る必要が

あるが、そもそも本レンズはトイレンズであるから、

あまりそういう点に神経質にならず、「被写体の何処が

歪んでも気にしない」という程度で使うのが良いであろう。

まあ、あまり厳密に構図を決めようとしても、さほどの

正確な描写は期待できない、という意味でもある。

なお、像面湾曲収差の影響か? 画面中央部に比較して

画面の周辺部の画質(解像感等)は、相当に落ち込むので

ますます、あまり厳密な構図コントロールは出来ない。

![_c0032138_11554799.jpg]()

いずれも多重露光モード(機構)が付いているのだが、

これを使うにはカメラをB(バルブ)モードとしたり、

多重化で増える露光量を、どうやって制御するか?等、

かなり撮影が難しい。よって通常はこの機能に頼らず、

カメラ側に多重露光(多重露出)モードが搭載されて

いる場合は(注:PANASONICのμ4/3機では、だいたい

8番機種以降。OLYMPUSのμ4/3機で、ほとんど全て)

そちらを使う方が簡便であろうし、あるいはカメラ内や

PC上での「比較明合成」(ライブコンポジット)処理を

行うのも良いであろう。

わざわざレンズ側機能での多重露光を用いる場合は、

むしろ、わざと露出量とかをデタラメにして、

偶然的に(撮影者が意図しない)「Lo-Fi」効果を

得る、等の特殊なケースになると思う。

まあ、カメラ側に多重露光系の特殊な機能が付いていても、

一般的には、ほぼ使われない機能だと思われるので、

こういうトイレンズを使う事を機会に、そういう機能を

実験的に試してみるのも面白いかも知れない。

ただ、個人的にはあまり興味を持てない機能ではあるが。

----

では、4本目のレンズも引き続き前記KITの内の一本だ。

![_c0032138_19005749.jpg]()

(新品購入価格 3,000円相当)

カメラは、OLYMPUS PEN-F (μ4/3機)

またしても、同じレンズキットの中の1本だが、

こちらは24mmの焦点距離だ。

μ4/3機専用の為、換算48mmの標準レンズ相当の画角

となる。

![_c0032138_11555434.jpg]()

レンズの(低)価格に見合った低価格機(カメラ)を

用いる事が、本来であれば望ましい。

これはカメラとレンズ価格のアンバランスのみならず、

高価格帯カメラには、普通は高性能が搭載されている。

例えば、OLYMPUS OM-D E-M1系等の、像面位相差AFが

搭載されている機体を用いても、MFのトイレンズでは

そのAFがらみの高性能が全く生かせず、無駄になる。

このように、「レンズの価格に対してボディ(母艦)が

高価すぎる」あるいは「レンズの性能に比較してカメラ

の性能が無駄に良すぎる」状態を指して、本ブログでは

それを「オフサイド状態」(カメラが単独で突出し、

レンズがそれについて来られない状態)と呼び、基本的

には、その状態を戒めるルール(持論)としている。

(=本来オフサイド状態のシステムを組んではならない)

よって、トイレンズには、それに向いた「トイレンズ

母艦」という機体を使う事が(持論からは)望ましく、

μ4/3機の場合一般的にはOLYMPUS Pen Liteシリーズや

Panasonic DMC(DC)-GFシリーズ等の初級機が適している。

だが、近年では、カメラ市場の縮退によるカメラ価格の

値上がり、そして、その値上げに見合う為に、どのカメラ

も高性能・高機能が搭載されている為、近年の機種で、

トイレンズ母艦に適する素養を持つものが、極めて少なく

なってしまった。

今回の記事でも、トイレンズ母艦としてμ4/3機初期の

E-PL2やDMC-GF1を使っているが、さすがにこれらは

もう10年も前の機種であり、「仕様老朽化寿命」が来て

しまっている。(後継機等の性能や機能が上がっていて、

古過ぎて、あまり使いたくなくなってしまう状態を指す)

そこで近年では、もう専用に近い「トイレンズ母艦」を

無理に求める事はせず、「オフサイド」ルールを緩和

して、多少高価な新鋭機でもトイレンズ母艦としての

役割を与えるケースも増えてきている。

今回使用のOLYMPUS PEN-Fは、近代の高付加価値機で、

高価ではあるが、絵作りの多様性がある為、Lo-Fi的な

画質も得る事ができる。また幸か不幸か、AF性能は

あまり優秀では無いから、MFレンズを使用した際にも

「AF性能が無駄になっている」という罪悪感(?)は

持たないでも済む。オフサイドルール上での課題は、

もう「カメラ側の値段が高すぎる」という、その1点で

あるが、そこはもう無視(緩和)していく事にしよう。

なお「OM-D E-M10」シリーズあたりが「トイレンズ

母艦としての要件を満たす」と、ずっと思っていて、

それらの入手を何度か画策したが、残念ながら未だ

それは叶えられていない、新型機を、旧型機代替等の

理由で買う場合、トイレンズ用というだけの目的では

買い難い要素が大きいからだ。

![_c0032138_11555446.jpg]()

レンズと同様に「Lo-Fi感」が、やや不足している。

つまり、「思いの他、普通に写ってしまう」という

贅沢な悩みがあるレンズだ。

これを「Lo-Fi」用として使う上では、やはりOLYMPUS

機に備わる、優秀なエフェクト(アートフィルター)

機能を併用するのが良いであろう。

特に、少し前述した「アートフィルター・ブラケット」

という、他社機には無い設定を用いる事で、

(注:PEN-Fでは、これの設定はカスタム機能を使う

必要があり、やや煩雑だ)「Lo-Fi」用途に適した、

「アンコントーラブル」(注:制御不能、=撮影者が

意図しない偶然性)の要素を得る事が可能である。

今回も、PEN-Fでアートフィルター・ブラケットを

用いた撮影をしているが、私の設定では、ワンショット

(1回の撮影)で、20枚以上もの、異なるエフェクト

画像が出来る設定としているので、撮影枚数が通常の

20倍にも膨らむ(汗)こういう設定では1ヶ月に

1万枚とか言う大量の撮影枚数となってしまう。

(注:通常撮影ならば、これは月間500ショットだ。

そのペースならば年間5~6000枚となり、1台のカメラ

の使用量(撮影枚数)としては、まあ適正だ。

ただし、私の場合、勿論他機も併用する為、年間の

総撮影枚数は10数万~20万枚あたりにも到達する。

しかし、こうした大量に撮れるブラケット機能を用いる

と、1つのカメラだけで年間10万枚とかになりそうで、

これは過剰すぎる撮影枚数だ。でもまあ、その場合でも

シャッター自体は、年間5000ショットしか切って

いないから、シャッターの寿命を減らしている事には

繋がらない。減るのはPCやHDDの記憶容量だけだ)

----

では、次は今回ラストのLomographyレンズシステム

![_c0032138_11555493.jpg]()

(新品購入価格 41,000円)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)

正式機種名不明、冒頭のPetzvalと同様にArt、Lens

等の名称が入る場合も出典によってはあるかも知れない。

MKⅡ(Mark Ⅱ)の名前が冠されているが、前機種と

いうものが無く、もしかして、仕様違いの58mm/F1.9

版(2015年)の後継機という位置付けだろうか?

![_c0032138_19031659.jpg]()

「ぐるぐるボケ」レンズである。

鏡筒材質は、真鍮、アルミ等があるが、本レンズは

若干安価なアルミニウム・バージョンで購入している。

勿論MF仕様だが、フルサイズ対応であり、Z,R,FEの

各社フルサイズミラーレス機用マウントで発売された。

(従前の機種は、NIKON FやCANON EF等の一眼レフ用

マウントでの発売が大半だった)

まあ、フルサイズ対応は当たり前とも言え、ぐるぐる

ボケはフルサイズ機の方が、その効能がはっきり出る

からである。

従前の機種との差異であるが、冒頭の85mm/F2.2版は、

絞りは「ウォーターハウス」(差込)方式であり、

次機種58mm/F1.9もウォーターハウス方式だが、

別途ボケコントロール(BC)リング(環)がついた。

本レンズ55mm/F1.7版では、絞り制御はウォーター

ハウス方式に加えて、通常の絞り環が追加された。

BC環も引き続き搭載、またピント調整も旧来機種の

ツマミ方式から、一般的なヘリコイド方式に改められ

これで、ほぼ一般レンズと同等の操作性となり、

旧来機種のような操作性の特殊さは影を潜めた。

ボケコントロール(BC)は、可変式の1~7の目盛りを

持ち、1では弱いぐるぐるボケ、7では強いぐるぐる

ボケが発生する。

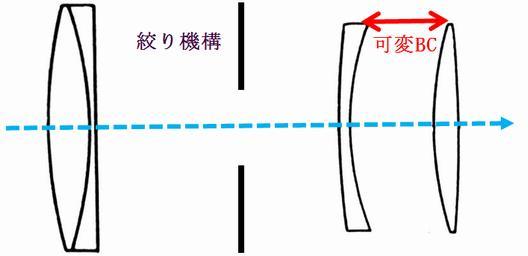

この仕組みはどうなっているか? と言えば、以下が

内部構造の想像図だ。

![_c0032138_11555965.jpg]()

呼ばれる、屈折率や色分散の異なる2種のガラスを

用いて色収差を補正する仕組み(アクロマート)だ。

この部分は他の多くのレンズでも同様の構造である。

で、発明時点(1840年)での、オーストリアの

設計者ペッツヴァール氏による「ペッツヴァール型

(構成)レンズ」では、右側後群の2枚は、ぴったり

と貼り付いている。この部分で残りの諸収差を補正し、

トータルで「2群4枚」というシンプルな構成になる。

ところが、Lomography社(?)の考えた(発明した)

「New ペッツヴァール・ぐるぐるボケレンズ」

においては後群の2枚のレンズの隙間を意図的に離す。

すると、抑えられていた収差(像面湾曲、非点収差等)

が強く発生し、「ぐるぐるボケ」の効果をもたらす。

これによりレンズ構成は「3群4枚」と仕様表にある。

初代 New Petzval 85mm/F2.2レンズでは、後群の

2枚のレンズの隙間(間隔)は一定であった。

しかし、2代目58mm/F1.9版と本55mm/F1.7版では、

BC環を廻す事により、上図での後群2枚の配置が可変し、

目盛り1では隙間が狭く、目盛り7では広くなり、

その間隔が広くなればなる程、ぐるぐるボケ効果は強く

なっていく仕組みだと思われる。

(注:BC環での変化により、ピント距離も変わる)

なお、上図のレンズ構造図は、完全に私の想像であり、

そのようなものがメーカー等から公開されている訳では

ないのだが、原理的に大きくは外れていないであろう。

それと、この図では絞り機構が左側(すなわち前部)

にあって、可変BC機構が右側(すなわち後部)にある。

これは光学原理的には、そうなるべき構造ではあるの

だが、実際のレンズでは、BC環がレンズ前部、絞り環が

後部に存在し、両者の前後関係が逆転している。

しかし、ここで、もし絞りとBCの各機構を逆転すると

光学的に正しく動作しなくなる。なので恐らくはレンズ

内部のギヤ、カム等を用いて、レンズ前部のBC環で

レンズ後部のBC機構を作動しているのだろう、と想像

できるが、何故そんな複雑な事をするのか理解に苦しみ

良くわからない。まさか新品で買った高価なレンズを

分解して構造を確かめる訳にもいかず、真相は闇の中だ。

ただまあ、光学的には、やはり上図が正しいであろう。

他の構造で同様な効能を得る手法は考え難い。

(注:絞りをレンズ主点近くでの「開口絞り」では無く

レンズ後群以降での「視野絞り」にすれば、レンズの

機構部構造上では簡素化されるが、「視野絞り」では、

絞り値による被写界深度の調整が殆ど効かなくなる。

設計思想上では、仮に、そうした方が「ぐるぐるボケ」

が増えて望ましいかも知れないが、レンズの実機では

絞りの効能(被写界深度調整)は、ちゃんと発生して

いるので、ますます訳がわからない。効率的な機構設計

では無いかも?と、疑わざるを得ない不思議な状況だ)

![_c0032138_19032087.jpg]()

格段に向上した本レンズは、とても使いやすく、かつ

使っていて楽しい。

以前のNew Petzvalや、他社同等品(例:LENSBABY

Twist 60/2.5等)では、ぐるぐるボケの制御がとても

難しい(出たり、出なかったりする)が、本レンズ

では、BC環を7にする設定で、有無をいわせずに

ぐるぐるボケを発生し易くする事が可能だ。

なので、本レンズの個人評価データベースでの

「エンジョイ度」評価は5点満点をマークしている。

なお、交換が面倒なので普段は使わないが、付属の

「ウォーターハウス絞り」は、ハート型や星型等の

4枚が付属していて、これらを挿入して使うのも

用途によっては、さらにエンジョイ度を高める要素

となりうる。

他の項目の評価点も悪く無く、総合評価4.2点は、

本ブログでの「名玉」の条件に値している。

これはもう、マニア層であれば、絶対に買い、の

レンズであろう。

![_c0032138_11555967.jpg]()

本レンズを使う事が望ましい。

絞り環やBC環を、訳もわからず、ただテキトーに廻して

使っているのでは、本レンズの真のパフォーマンスが

理解できず、それを制御する面白さ・楽しさが半減して

しまうからである。

----

では、今回の「Lomograhy マニアックス編」は、

このあたり迄で、次回記事に続く。

今回はLOMOGRAPHY(旧ソ連、ロシア、オーストリアに

関連する)製のレンズを5本紹介する。

また、「特殊レンズ・スーパーマニアックス第61回

LOMOGRAPHY LENS編」と重複する内容も多いが、適宜

視点を変えた説明とする。

「LOMO」とは何かを説明しないとならないであろう。

すなわち「LOMO」と「LOMOGRAPHY」は異なるのだ。

だが、このあたりの話は長くなる、記事中で追々説明

して行く事にしよう。なお、以下は「Lomography」と

先頭のみ大文字表記として記載する。(注:本ブログ

では、メーカー名は全て大文字表記が基本なのだが、

「LOMOGRAPHY」は長くて大文字だと読みにくいからだ)

----

ではまず、今回最初のLomographyレンズ。

(85) (Art) Lens 85mm/f2.2

(中古購入価格 50,000円)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

2014年発売のロシア製ぐるぐるボケMF中望遠レンズ。

(注:実は、単に「ロシア製」だとは言えない状況だが、

詳細は長くなるので、追々説明する)

よっては、記載されている場合と、そうで無い場合がある。

(製品Web上や取扱説明書、元箱等でも同様)

いつもの注意点であるが、本レンズも一応は、ロシア製の

レンズである為、製造精度が怪しい。

一眼レフ用マウント(NIKON F、CANON EF)製品であっても、

いきなり高級デジタル一眼レフに直接装着するのは危険だ。

(嵌らない、外れない、故障するなどのリスクがある)

まずマウントアダプターで試験的に装着してみる、次いで

ジャンク機体に装着した後に、上級機で使う、等の慎重な

対応が必要だ。

ただまあ、この時代(2010年代)ではロシア製レンズ

と言っても、旧ソ連の時代からは、20年以上が経過

しており、製造精度等も相当に向上しているので、

まあ、あまり神経質になる必要は無いかとは思うが、

旧ソ連時代のレンズの場合はもとより、本レンズでも

慎重を期しておくのが無難であろう。

「LOMO」とは、1980年代前半頃から、旧ソ連の

サンクトペテルブルクの国営工場で生産された安価な

銀塩MFコンパクト(トイ)カメラの製品名であり、

日本のコシナ製のカメラ「CX-1/2」あたりの、外観や

設計をコピーした「LC-A」型カメラ等が著名である。

当時のソ連は共産主義国家である為、「メーカー」

という概念は無い。よって「LOMO」はメーカー名では

無いし、LOMO LC-A型も、時代によっては、生産する

工場や場所すら異なる(後年では中国生産もあった)

模様だ、ただ、このあたりは情報統制の厳しい旧ソ連

時代の話であったので、詳細は、もはや不明である。

で、このLC-Aの写りは、いわゆる「Lo-Fi」(低画質)

である。意図してそうした訳ではなく、技術的な

未成熟か、製造設備や生産体制の品質的問題であろう。

そして、ソ連が崩壊した頃の時代である1990年頃の

ある時、同じく「共産党体制」が崩れかけていた

チェコスロバキア国のプラハ(現:チェコ共和国)で

そのカメラを入手したオーストリア(注:中立国だ)

人の学生が、その低画質からなるアート性に注目した。

1990年前後の時代だが、バブル経済期である事は、

さておき、日本製カメラが既に世界中に広まっていた。

日本製一眼レフ等は、AF化が完了しており、勿論レンズ

性能も優れていて、海外カメラメーカーは、もう殆どが

絶滅してしまった後の時代である。

当然、日本製カメラシステムが目指すものは「Hi-Fi」

(高忠実性・高画質という意味)写真であった。

それが、既に世界的に一般的になっているのであれば、

もうHi-Fi写真は面白味が少ない(普通すぎる)、まあ

だから「Lo-Fi」写真が、逆に注目される訳だ。

ちなみに、「電子楽器」の世界では、カメラよりも

15年も早い1980年代には、既にデジタル化が完了して

いた。(映像よりもシンプルな「音」のデジタル化は

容易であった。CDの爆発的な普及も1980年代である)

LOMOの話と時を同じくして1990年頃には、デジタル

電子楽器の、あまりにHi-Fiな音質・音色は、むしろ

個性的な音楽表現を阻害する要素があるとして、その

時代から、わざと汚い音を使うLo-Fi音楽が発生した。

まあつまり、Hi-Fi文化があれば、Lo-Fi文化が生まれる

という事であり、アートの世界では、そうした対極とも

言える方向性がバランスしながら進化していく事は、

はるか昔から、いつの時代でも同じ歴史である。

それに心酔し、LOMOの世界観を広めようと考える。

1990年代前半には、有名な「ロモグラフィー宣言」が

世界中に発信された。(Lomography 10 Golden Rule)

1994年には、その学生達により、LOMOの販売会社である

「ロモグラーフィシェ株式会社」(通称:Lomography/

ロモグラフィー)が、オーストリアに設立される。

それ以降も、LOMOはロシアで製造されながらも、

Lomography社より世界各国に販売が始まった。

ただ、その時代、あまりLOMOは日本に輸入されていない。

まあ勿論、Hi-Fi写真文化全盛の日本であるから、それと

「真逆」とも言えるLo-Fiの文化は、当時の日本市場では

全くと言って良い程に理解されないだろうからだ。

おりしも日本では「中古カメラブーム」の真っ最中だ、

珍しいロシア製(注:ソ連崩壊後に流通が始まった)

のカメラやレンズにはマニア層は注目するが、わざわざ

写りが非常に悪いLOMO(ロシア製)やHOLGA(中国製)に

注目するマニアは皆無であった。

以下は個人的な話だが、その1990年代後半に、私は、

オーストリアからの職業留学生と知り合い、彼が

故郷で買った「LOMO LC-A」を1ヶ月ほど借りて使って

いた事がある。その詳細は他記事でも2度程書いて

いるので割愛するが・・ 簡単に言えば、私はその

LC-Aの「写りの悪さ」に衝撃を受けた。カメラとは

綺麗に写るのが当たり前で、それが良い事だと思って

いたのが、それとは正反対の世界観が存在するのだ、

という事を初めて知った訳だ。

まあ、この時代「トイカメラ」という物は日本国内

には殆ど無く、そういう呼び名や、その概念すら

まだ無かった訳だ。

で、その後、2000年前後からは、日本国内においても

「LOMO」は「HOLGA」(本シリーズ第8回記事)と並んで

良く流通するようになり、「トイカメラ」の代表格と

して知られて行く。

Lomography社は、世界的なトイカメラブームにより

急成長、まあこの分野でのトップ企業と言えるだろう。

2000年代前半を通じて、国内の「女子カメラ層」、

「写真学生」、「アート層」等に、トイカメラや

「Lo-Fi」文化が流行したのだが、2000年代後半での

銀塩ビジネスの縮退(=デジタル化が原因)により、

Lomography社も、単にLOMO LC-A等のカメラを売る

だけでは、やって行けなくなったのだと思われる。

そこで2010年頃には、Lomography社も自社製品の

開発・販売の企画をスタートしたのだと思われる。

その最初の製品は次項目で説明するトイレンズキット

(Lomography Experimental Lens Kit)なのだが、

それはあくまで安価なトイレンズである。

本格的なレンズを作って売りたいところではあるが、

新規レンズ開発には膨大な資金が必要だ。

なので、Lomographyは2013年頃に、恐らくはカメラ

界では史上初となる「クラウドファンディング」を

実施した。

(注:IT用語でのクラウド(Cloud≒サーバー)では

無く「群集」という意味の"crowd"だ。すなわち出資者

を募って資金を集めてから、モノの開発を始め、製品が

出来たら出資者に優先的に販売・配布する仕組み

であり、インターネットを使う事は必須では無い)

そこで開発されたレンズが本Petzval (Art) Lens

である。以降、このシリーズは複数の機種が、

同様にクラウドファンディング、および通常の自社

資金開発により発売される事になるのだが、後年の

機種については、後述しよう。

ともかく、Lomography初の本格的レンズが、

本Petzval (Art) Lensであり、その歴史的価値は高い。

とは何か?と言う話だが、これを説明しはじめると

また、だいたい180年位も前からの歴史を語らないと

ならないので冗長だ。他記事、例えば「レンズ・

マニアックス第37回ペッツヴァール対決」編で詳しく

歴史を紹介しているので興味がある人は参照されたし。

要点だけ簡単に言えば、Petzval型(構成)のレンズ

は、古くから高性能レンズとして知られていたが、

これはLomography社のお膝元、オーストリア国で

発明されたレンズであり、販売は当時のフォクト

レンダー社(注:1999年からは、日本のコシナ社

がフォクトレンダーの商標権を獲得している)が

販売した(多種の)レンズである。

Petzval型レンズは2群4枚構成であるが、その後群の

2枚を意図的に分離して3群4枚構成とすると、収差

(像面湾曲収差や非点収差等)が補正しきれずに

強く発生し、それはまるでボケが渦巻いて見える

いわゆる「ぐるぐるボケ」レンズとなる。

(ここの構造的な詳細は後述する)

この「ぐるぐるボケ」を制御する事は、かなり難しい。

私は4本の本格的「ぐるぐるボケ」レンズと、1本の

準ぐるぐるボケレンズを所有していて、古いものでは

もう5年以上も使っているが、まだ自在に、それらの

「ぐるぐるボケ」を発生させたり、出さないようにと

コントロールできる技能レベルには至っていない。

(注:後年発売の機種では、ぐるぐるボケ発生時の

制御が比較的簡単に可能である。本記事で後述)

なので、本Petzval (Art) Lensでは、撮影条件に

応じて「ぐるぐるボケ」が顕著であったり、逆に

そうならないケースも存在する。このコントロールは

超上級の技能・技法・知識や経験が必要になると思われ、

たとえ上級マニア層や職業写真家層でも困難であろう。

また、コントローラビリティの課題の他、このぐるぐる

ボケをどういった作画表現に使うか?の「用途開発」も

同様に極めて困難な話だ。

(まあ、だから、この手の「ぐるぐるボケ」レンズは

例え職業評論家層でもレビュー記事を書く事を敬遠して

しまう。何をどう撮ったら良いか?そして、それを

読者にどう伝えるのか?そこが難しいからだ)

勿論、一般層や初級マニア層では完全にお手上げだ。

ところで、一部の初級マニア等の間では、これらの

変形Petzval型レンズの「ぐるぐるボケ」が、偶々

沢山出たり出なかったりする事を称して「回転数」と

呼んでいる模様だ。まあ、言いえて妙ではあるが、

「回転数」が多かったり少なかったりする事実に

気づいたのであれば、どんな場合にそうなるのかを

実験、検証、研究してみたいという「知的好奇心」を

持つ事が、「マニア道」としては正統な方向性だと

思うので、是非、研究を続けるのが良いと思う。

どうも、近年のカメラユーザーは、自分で検証を

したりする事が出来ない模様であり、わからない

事等は、ネットでチョイチョイと調べて終わり、と

してしまう。そのネット上の情報が、全く信憑性が

無かったり、意図的な情報操作が加わっている

危険性が非常に高い、という事に気づいていない

のであろうか?

私の感覚では、ネット上のカメラ関係の情報は、

その9割以上が、デマ(誤り、フェイク)か又は

情報操作(流言)である。

そうした偽の情報から逃れるのは難しい、何故ならば

どれがホンモノで、どれがフェイクか、判断しにくい

からである。よって、私の場合は、単純な解決方法と

して「何か疑問に思えば、必ず自分自身で実験や

検証をして確かめてみる事」としている。

例えば、「フルサイズのカメラは絶対に写りが良い」

と言う情報に疑問を感じたならば、フルサイズ機と

APS-C機(やμ4/3機)を両方買ってきて、同じ

レンズを装着し、できるだけ同じ条件で撮影して

画質を綿密に比較してみれば良い。

・・というか(金はかかるが)そんな簡単な実験すら

自分自身でしてみないで「フルサイズ機の方が良いに

決まっている、だって高価だから当たり前だろう?」

などと言う、小学生のような論理で思い込んでいたら

絶対にNGである。まあ超初心者ならばやむを得ないが、

中上級者やマニアであれば、もう、常にそんな調子で、

「思い込み論理」を持っていたら、ちょっとまずい。

ちなみに、今回の記事において「ぐるぐるボケ」

レンズの場合のみにフルサイズ機を用いているのは、

「ぐるぐるボケ」の主因となる像面湾曲と非点収差は

画角(広さ)の二乗に比例して増加するからであり、

(→匠の写真用語辞典第29回記事参照) すなわち

ぐるぐるボケの量(≒回転数)を増やしたかったら、

基本的にはフルサイズ機を用いるしか無い訳だ。

(他にも、絞りを開ける事が必須だが、それだけでは

制御できない事が、ぐるぐるボケレンズの難しさだ)

こうした光学原理とか、何故その機体を使うか?の

意味や意義をわかっていない状態で、ただなんとなくで

フルサイズ機を使ってしまうと、例えばオールドレンズ、

セミオールド大口径レンズ、補正レンズ入りマウント

アダプター使用、低価格帯レンズ、等では、像面湾曲や

非点収差、その他収差の補正が良く行き届いていない為、

フルサイズ機では周辺収差の増加により画質が劣化して

見えてしまう。(ぐるぐるボケまでは行かなくても、

ボケ質破綻や周辺減光、周辺の甘さ、が目立つなど)

---

では、次のLOMPGRAPHYレンズ。

ここからは、3本、同じレンズKIT(セット)に

含まれるレンズの紹介が続く。

Wide-Angle Lens 12mm/f8

(新品購入価格 3,000円相当)(以下、LOMO12/8)

カメラは、OLYMPUS E-PL2 (μ4/3機)

2013年頃に発売された、μ4/3専用トイレンズ3本セット

(「LOMOGRAPHY MICRO 4/3 EXPERIMENTAL」)

の内の1本。広角タイプ(換算24mm相当)である。

3本セット(+付属品)で、発売時定価が約9,000円と

安価な価格であった。

本「Lomography Experimental Lens Kit」が誕生した。

このセットは安価であるが、さすがにこういうセット

が大量に売れるものでは無く、Lomography社は

さらなる戦略転換を行い、2014年頃からは、

高付加価値型レンズ(つまり、高価なレンズ)の

企画・製造・販売を開始する。

その最初の製品が、前述のPetzval Art Lens

(85mm/F2.2)である。

Lomographyによる高付加価値型レンズは、Hi-Fi仕様と

なってしまった為、本「Experimental Lens Kit」が、

LomographyのLo-Fi仕様の最終(?)製品となっている。

さて、本LOMO12/8であるが、Lo-Fi描写のトイレンズ

を期待すると、ちょっとあてが外れる印象がある。

通常のHi-Fiレンズと比較した弱点は、

1)強い歪曲収差

2)僅かな周辺減光

3)僅かなシャープネス(解像感)の不足

が、あるのだが、目立つ「Lo-Fi」感は、1)の

歪曲収差のみであり、本来の「Lo-Fi」での象徴的な

2)周辺減光 3)解像感不足 が、あまり顕著では無い。

で、1)の歪曲収差の発生は、魚眼レンズにあるような

特徴につき、画面中央部から放射状に延びる直線上に

ある被写体は歪まない。

これは「魚眼構図制御」(匠の写真用語辞典第14回)

の技法を用いる事でコントロール可能な為、歪曲感を

殆ど出さない撮影が出来る。

まあでも、上記の話は「Lo-Fi」感を出さないが為の

処置であり、全て、そういう処置を「ポジティブ」な

観点で行った場合だ。

本LOMO12/8の場合は、本来がトイレンズであるから、

むしろ「Lo-Fi」感を強調するネガティブ思考が必須だ。

そんな場合、「魚眼構図制御」技法の逆利用で

1)歪曲収差 は出せるし、3)の解像感は、あえて

ピントを厳密には合わせない技法で「Lo-Fi」感を

出せる。さらには2)の周辺減光は超裏技として

本レンズ(μ4/3機用)を、SONY EマウントAPS-C機に

装着する方法で、大きな周辺減光が得られる。

あるいは、母艦をOLYMPUS PEN-Fとすれば、意図的に

周辺減光をコントロールする機能が搭載されている。

ややLo-Fi感が不足してる。その課題を解決するには

簡便には「エフェクト」の併用が1つの手段だ。

操作的には簡単だが、「どのエフェクトを、どのような

意図で用いるか?」は、中上級層以上のスキル(感覚、

経験値)が必須となるだろう。

この目的には、今回使用のE-PL2(2011年)よりも

新しい(2013年~)のOLYMPUS μ4/3機に搭載された

「アートフィルターブラケット」機能の利用が簡便だ。

その機能は、単一のショットで、自身が設定した

数種~十数種のエフェクトを順次自動で掛ける事が

出来る。この中から自身の表現に合致したものを

感覚的に探せば良いし、同時並行して掛けられた

エフェクトの中には、アンコントローラブル的に、

又は、突然変異的に得られる、思いも寄らない効果が

混じっているので、ますますLo-Fi写真の要素には

合致する事となる。

----

さて、3本目のレンズも前記KITの内の一本だ。

Fisheye Lens 160°F8

(新品購入価格 3,000円相当)

カメラは、PANASONIC DMC-GF1 (μ4/3機)

前記、μ4/3専用トイレンズ3本セットの内の1本で

魚眼タイプ(円周型魚眼160度)である。

同様に、あまりLo-Fi感の強く無いトイレンズである。

魚眼レンズであるから、構図の厳密性を求めるならば

少し前述したように「画面中心から放射線状に伸びる

直線上の被写体は歪まない」という原則に則る必要が

あるが、そもそも本レンズはトイレンズであるから、

あまりそういう点に神経質にならず、「被写体の何処が

歪んでも気にしない」という程度で使うのが良いであろう。

まあ、あまり厳密に構図を決めようとしても、さほどの

正確な描写は期待できない、という意味でもある。

なお、像面湾曲収差の影響か? 画面中央部に比較して

画面の周辺部の画質(解像感等)は、相当に落ち込むので

ますます、あまり厳密な構図コントロールは出来ない。

いずれも多重露光モード(機構)が付いているのだが、

これを使うにはカメラをB(バルブ)モードとしたり、

多重化で増える露光量を、どうやって制御するか?等、

かなり撮影が難しい。よって通常はこの機能に頼らず、

カメラ側に多重露光(多重露出)モードが搭載されて

いる場合は(注:PANASONICのμ4/3機では、だいたい

8番機種以降。OLYMPUSのμ4/3機で、ほとんど全て)

そちらを使う方が簡便であろうし、あるいはカメラ内や

PC上での「比較明合成」(ライブコンポジット)処理を

行うのも良いであろう。

わざわざレンズ側機能での多重露光を用いる場合は、

むしろ、わざと露出量とかをデタラメにして、

偶然的に(撮影者が意図しない)「Lo-Fi」効果を

得る、等の特殊なケースになると思う。

まあ、カメラ側に多重露光系の特殊な機能が付いていても、

一般的には、ほぼ使われない機能だと思われるので、

こういうトイレンズを使う事を機会に、そういう機能を

実験的に試してみるのも面白いかも知れない。

ただ、個人的にはあまり興味を持てない機能ではあるが。

----

では、4本目のレンズも引き続き前記KITの内の一本だ。

(新品購入価格 3,000円相当)

カメラは、OLYMPUS PEN-F (μ4/3機)

またしても、同じレンズキットの中の1本だが、

こちらは24mmの焦点距離だ。

μ4/3機専用の為、換算48mmの標準レンズ相当の画角

となる。

レンズの(低)価格に見合った低価格機(カメラ)を

用いる事が、本来であれば望ましい。

これはカメラとレンズ価格のアンバランスのみならず、

高価格帯カメラには、普通は高性能が搭載されている。

例えば、OLYMPUS OM-D E-M1系等の、像面位相差AFが

搭載されている機体を用いても、MFのトイレンズでは

そのAFがらみの高性能が全く生かせず、無駄になる。

このように、「レンズの価格に対してボディ(母艦)が

高価すぎる」あるいは「レンズの性能に比較してカメラ

の性能が無駄に良すぎる」状態を指して、本ブログでは

それを「オフサイド状態」(カメラが単独で突出し、

レンズがそれについて来られない状態)と呼び、基本的

には、その状態を戒めるルール(持論)としている。

(=本来オフサイド状態のシステムを組んではならない)

よって、トイレンズには、それに向いた「トイレンズ

母艦」という機体を使う事が(持論からは)望ましく、

μ4/3機の場合一般的にはOLYMPUS Pen Liteシリーズや

Panasonic DMC(DC)-GFシリーズ等の初級機が適している。

だが、近年では、カメラ市場の縮退によるカメラ価格の

値上がり、そして、その値上げに見合う為に、どのカメラ

も高性能・高機能が搭載されている為、近年の機種で、

トイレンズ母艦に適する素養を持つものが、極めて少なく

なってしまった。

今回の記事でも、トイレンズ母艦としてμ4/3機初期の

E-PL2やDMC-GF1を使っているが、さすがにこれらは

もう10年も前の機種であり、「仕様老朽化寿命」が来て

しまっている。(後継機等の性能や機能が上がっていて、

古過ぎて、あまり使いたくなくなってしまう状態を指す)

そこで近年では、もう専用に近い「トイレンズ母艦」を

無理に求める事はせず、「オフサイド」ルールを緩和

して、多少高価な新鋭機でもトイレンズ母艦としての

役割を与えるケースも増えてきている。

今回使用のOLYMPUS PEN-Fは、近代の高付加価値機で、

高価ではあるが、絵作りの多様性がある為、Lo-Fi的な

画質も得る事ができる。また幸か不幸か、AF性能は

あまり優秀では無いから、MFレンズを使用した際にも

「AF性能が無駄になっている」という罪悪感(?)は

持たないでも済む。オフサイドルール上での課題は、

もう「カメラ側の値段が高すぎる」という、その1点で

あるが、そこはもう無視(緩和)していく事にしよう。

なお「OM-D E-M10」シリーズあたりが「トイレンズ

母艦としての要件を満たす」と、ずっと思っていて、

それらの入手を何度か画策したが、残念ながら未だ

それは叶えられていない、新型機を、旧型機代替等の

理由で買う場合、トイレンズ用というだけの目的では

買い難い要素が大きいからだ。

レンズと同様に「Lo-Fi感」が、やや不足している。

つまり、「思いの他、普通に写ってしまう」という

贅沢な悩みがあるレンズだ。

これを「Lo-Fi」用として使う上では、やはりOLYMPUS

機に備わる、優秀なエフェクト(アートフィルター)

機能を併用するのが良いであろう。

特に、少し前述した「アートフィルター・ブラケット」

という、他社機には無い設定を用いる事で、

(注:PEN-Fでは、これの設定はカスタム機能を使う

必要があり、やや煩雑だ)「Lo-Fi」用途に適した、

「アンコントーラブル」(注:制御不能、=撮影者が

意図しない偶然性)の要素を得る事が可能である。

今回も、PEN-Fでアートフィルター・ブラケットを

用いた撮影をしているが、私の設定では、ワンショット

(1回の撮影)で、20枚以上もの、異なるエフェクト

画像が出来る設定としているので、撮影枚数が通常の

20倍にも膨らむ(汗)こういう設定では1ヶ月に

1万枚とか言う大量の撮影枚数となってしまう。

(注:通常撮影ならば、これは月間500ショットだ。

そのペースならば年間5~6000枚となり、1台のカメラ

の使用量(撮影枚数)としては、まあ適正だ。

ただし、私の場合、勿論他機も併用する為、年間の

総撮影枚数は10数万~20万枚あたりにも到達する。

しかし、こうした大量に撮れるブラケット機能を用いる

と、1つのカメラだけで年間10万枚とかになりそうで、

これは過剰すぎる撮影枚数だ。でもまあ、その場合でも

シャッター自体は、年間5000ショットしか切って

いないから、シャッターの寿命を減らしている事には

繋がらない。減るのはPCやHDDの記憶容量だけだ)

----

では、次は今回ラストのLomographyレンズシステム

(新品購入価格 41,000円)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)

正式機種名不明、冒頭のPetzvalと同様にArt、Lens

等の名称が入る場合も出典によってはあるかも知れない。

MKⅡ(Mark Ⅱ)の名前が冠されているが、前機種と

いうものが無く、もしかして、仕様違いの58mm/F1.9

版(2015年)の後継機という位置付けだろうか?

「ぐるぐるボケ」レンズである。

鏡筒材質は、真鍮、アルミ等があるが、本レンズは

若干安価なアルミニウム・バージョンで購入している。

勿論MF仕様だが、フルサイズ対応であり、Z,R,FEの

各社フルサイズミラーレス機用マウントで発売された。

(従前の機種は、NIKON FやCANON EF等の一眼レフ用

マウントでの発売が大半だった)

まあ、フルサイズ対応は当たり前とも言え、ぐるぐる

ボケはフルサイズ機の方が、その効能がはっきり出る

からである。

従前の機種との差異であるが、冒頭の85mm/F2.2版は、

絞りは「ウォーターハウス」(差込)方式であり、

次機種58mm/F1.9もウォーターハウス方式だが、

別途ボケコントロール(BC)リング(環)がついた。

本レンズ55mm/F1.7版では、絞り制御はウォーター

ハウス方式に加えて、通常の絞り環が追加された。

BC環も引き続き搭載、またピント調整も旧来機種の

ツマミ方式から、一般的なヘリコイド方式に改められ

これで、ほぼ一般レンズと同等の操作性となり、

旧来機種のような操作性の特殊さは影を潜めた。

ボケコントロール(BC)は、可変式の1~7の目盛りを

持ち、1では弱いぐるぐるボケ、7では強いぐるぐる

ボケが発生する。

この仕組みはどうなっているか? と言えば、以下が

内部構造の想像図だ。

呼ばれる、屈折率や色分散の異なる2種のガラスを

用いて色収差を補正する仕組み(アクロマート)だ。

この部分は他の多くのレンズでも同様の構造である。

で、発明時点(1840年)での、オーストリアの

設計者ペッツヴァール氏による「ペッツヴァール型

(構成)レンズ」では、右側後群の2枚は、ぴったり

と貼り付いている。この部分で残りの諸収差を補正し、

トータルで「2群4枚」というシンプルな構成になる。

ところが、Lomography社(?)の考えた(発明した)

「New ペッツヴァール・ぐるぐるボケレンズ」

においては後群の2枚のレンズの隙間を意図的に離す。

すると、抑えられていた収差(像面湾曲、非点収差等)

が強く発生し、「ぐるぐるボケ」の効果をもたらす。

これによりレンズ構成は「3群4枚」と仕様表にある。

初代 New Petzval 85mm/F2.2レンズでは、後群の

2枚のレンズの隙間(間隔)は一定であった。

しかし、2代目58mm/F1.9版と本55mm/F1.7版では、

BC環を廻す事により、上図での後群2枚の配置が可変し、

目盛り1では隙間が狭く、目盛り7では広くなり、

その間隔が広くなればなる程、ぐるぐるボケ効果は強く

なっていく仕組みだと思われる。

(注:BC環での変化により、ピント距離も変わる)

なお、上図のレンズ構造図は、完全に私の想像であり、

そのようなものがメーカー等から公開されている訳では

ないのだが、原理的に大きくは外れていないであろう。

それと、この図では絞り機構が左側(すなわち前部)

にあって、可変BC機構が右側(すなわち後部)にある。

これは光学原理的には、そうなるべき構造ではあるの

だが、実際のレンズでは、BC環がレンズ前部、絞り環が

後部に存在し、両者の前後関係が逆転している。

しかし、ここで、もし絞りとBCの各機構を逆転すると

光学的に正しく動作しなくなる。なので恐らくはレンズ

内部のギヤ、カム等を用いて、レンズ前部のBC環で

レンズ後部のBC機構を作動しているのだろう、と想像

できるが、何故そんな複雑な事をするのか理解に苦しみ

良くわからない。まさか新品で買った高価なレンズを

分解して構造を確かめる訳にもいかず、真相は闇の中だ。

ただまあ、光学的には、やはり上図が正しいであろう。

他の構造で同様な効能を得る手法は考え難い。

(注:絞りをレンズ主点近くでの「開口絞り」では無く

レンズ後群以降での「視野絞り」にすれば、レンズの

機構部構造上では簡素化されるが、「視野絞り」では、

絞り値による被写界深度の調整が殆ど効かなくなる。

設計思想上では、仮に、そうした方が「ぐるぐるボケ」

が増えて望ましいかも知れないが、レンズの実機では

絞りの効能(被写界深度調整)は、ちゃんと発生して

いるので、ますます訳がわからない。効率的な機構設計

では無いかも?と、疑わざるを得ない不思議な状況だ)

格段に向上した本レンズは、とても使いやすく、かつ

使っていて楽しい。

以前のNew Petzvalや、他社同等品(例:LENSBABY

Twist 60/2.5等)では、ぐるぐるボケの制御がとても

難しい(出たり、出なかったりする)が、本レンズ

では、BC環を7にする設定で、有無をいわせずに

ぐるぐるボケを発生し易くする事が可能だ。

なので、本レンズの個人評価データベースでの

「エンジョイ度」評価は5点満点をマークしている。

なお、交換が面倒なので普段は使わないが、付属の

「ウォーターハウス絞り」は、ハート型や星型等の

4枚が付属していて、これらを挿入して使うのも

用途によっては、さらにエンジョイ度を高める要素

となりうる。

他の項目の評価点も悪く無く、総合評価4.2点は、

本ブログでの「名玉」の条件に値している。

これはもう、マニア層であれば、絶対に買い、の

レンズであろう。

本レンズを使う事が望ましい。

絞り環やBC環を、訳もわからず、ただテキトーに廻して

使っているのでは、本レンズの真のパフォーマンスが

理解できず、それを制御する面白さ・楽しさが半減して

しまうからである。

----

では、今回の「Lomograhy マニアックス編」は、

このあたり迄で、次回記事に続く。