今回は補足編として「35mm(級)マニアックス(1)」

副題「AF35mmヒストリー」という主旨とする。

この定義であるが「実焦点距離が35mm前後、または、

APS-C機以下専用で、フルサイズ換算画角が35mm前後

のレンズ」とする。

今回、(1)記事では、上記の条件において、さらに

AF対応のレンズを10本集め、それを年代順に紹介して

行こう。

本記事は、記事全体を通してのテーマとなる為、

各レンズの実写掲載は各1枚のみとする。

----

まず、今回最初の35mmレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

レンズは、CANON EF35mm/f2 (以下、EF35/2)

(中古購入価格 17万ウオン=約17,000円)

カメラは、CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

1990年発売のフルサイズ対応AF準広角レンズ。

今回の記事であるが、紹介レンズは全て過去記事で

紹介済みのものである。そこで、本記事では個々の

レンズの長所や短所等の話では無く、35mm単焦点の

市場全体の様子とか歴史等にスポットを当てた記事

とする。よって、長い歴史の説明の間に、個々の

レンズの紹介が挟まれていく、という形式としよう。

歴史が長い故に、本記事も長くなる、恐らく過去記事

最長となると思うが、あしからず事前に了承あれ。

まあ、本ブログは長文であるから、読者層は、いつも

長文を期待して見に来るので、そこは問題無いであろう

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、まずは本レンズEF35/2の発売された1990年は、

バブル経済期でもあり、その影響がカメラ界にも出て

はいるが、その話は長くなるので、本記事では割愛し、

他記事に譲る。

カメラの世界では、1985年の「MINOLTA α-7000」

の発売以降、急激に全社がAF化に追従したのだが、

それが一段落し、各社から実用的なAF一眼レフが

出揃った時代が、この1990年頃である。

(別途、銀塩一眼レフ・クラッシックスのシリーズ

各記事を参照)

しかし一眼レフのAF化は、技術面、製造面、営業面等、

様々に困難な状況であった為、この1990年代においては、

それを成功させたカメラメーカーは、たった4社しか無い。

具体的には、MINOLTA、NIKON、PENTAX、CANONだ。

ちなみに、この時代では既に海外メーカーの一眼レフは

競争力を失っていて、上記は日本国内の話ではあるが

これはイコール、全世界での一眼レフ市場の状況だ。

他の一眼レフメーカーは、事実上、一眼レフのAF化に

失敗、または見送った形となり、この1990年代でも、

MFの一眼レフのままで事業を継続するか?あるいはもう

一眼レフ市場から撤退するか?の苦しい判断となった。

まあ、一眼レフ本体の話は、他記事でもこのあたりの

歴史を色々と書いているので、今回は一眼レフ用の

交換レンズ、しかも35mm単焦点レンズだけに注目

してみよう。

前述のように、各社は1986年~1991年頃の期間、

一眼レフのAF化や、その改良に忙しい。本来ならば

湯水のように研究開発費を使う事は、カメラ事業の

上では許される事では無かっただろうが、幸か不幸か、

世の中はバブル経済期に突入し、企業価値が上昇し

続けた為、大規模の研究開発が許されたのだろう。

ただ、お金はあっても、人材は有限だ。一眼レフが

AF化したのであれば、交換レンズもAF化しなくては

ならないが、これまでのMFの広角から望遠、マクロや

特殊レンズ迄、多数の全ての交換レンズラインナップを

同時にAF化するなどは、当然人手が足りずに出来ない。

そこで、この機会に、各社はズームレンズの開発に

注力する事となる。銀塩MF時代からズームはあったが

完成度(性能)がまだ低く、中級層以上では単焦点を

ズラリと並べて使用する事が普通であったのだ。

ここで、新しいAF時代においては、改良された高性能

ズームを使う事が「常識」となれば、ユーザー側でも

多数のレンズを交換して使う面倒も無くなる訳だ。

(注:他の理由としては、MINOLTA αが発売当初から

広角から望遠まで、ズラリと単焦点をラインナップ

していた為、他社としてはズームレンズの開発に注力

せざるを得なかった理由もある)

ただ、そうするとメーカー側のレンズ販売本数が減って

利益が得にくくなる。だがそこは高性能ズーム(例えば

F2.8通しの大三元ズーム等)を作って高付加価値製品

として高価に売れば、沢山の利益を得る事が出来るだろう。

そもそも、もう、全てのMF単焦点レンズをAF化するなんて、

そんな事をチマチマとやっていられない。設計者の

人手が足りず、それは不可能だし、面倒なそれをやった

としてもMF時代と同等の性能ならば、ユーザーから見て

魅力(付加価値)も少ないから、売れないし、値上げも

出来ない。

だから当時のメーカー(または外注)レンズ設計者は

「高く売れる高性能ズームレンズの開発」を、この時代

に厳命されたのだと容易に想像できる。

まあ、こんな状況だ。だから、この時代のAF単焦点

レンズは少なく、あったとしても、MF時代のAF焼き直し

版が主要な焦点距離(例:50mm、28mm、135mm等)

で存在していたに過ぎない。

35mmのAF単焦点は、一応あったが数は非常に少ない、

35mm/F2.8では、さすがに開発中(予定)の、F2.8級

標準ズームとスペックが被るから、35mm単焦点は、

各社でF2級より明るいものが発売された。

ただ、市場での人気は低く「一応、35mm/F2があります」

という程度であった。

各社はその状況を鑑み、35mm/F1.4という大口径単焦点

を新規開発・発売したメーカーもいくつかあったのだが

新規開発でかかった経費を、少ないと予想される販売数

で割って乗せる必要がある為、非常に高額なレンズと

なった。まあ、一般層は誰も欲しいとは思えなかったし

稀に、そういう物を買う富裕層やマニア層も居たが

「たいした写りでは無い」という評価が極めて多く

高価な(高価すぎる)35mm/F1.4級は不人気であった。

結局1990年代を通じてその傾向は続き、35mm単焦点は、

35mm/F2級を、各社がひっそりと販売を継続、

(本EF35/2がその典型)

35mm/F1.4級は、高価で販売数が少なく、かつ不人気。

(MINOLTA AF35/1.4が典型、他記事で紹介済み)

であった。

なお、NIKONとPENTAXは、AF化においてマウント仕様

を変更しなかった為、MF時代(~1980年代)のMFの

35mmを1990年代のAF一眼レフに装着するマニア又は

上級層は大変多かった。

この1990年代の35mm単焦点は不遇の時代であり、

まず発売機種数が少ない事、又は高額商品はコスパが

悪い事で、全般的に不人気である。

結局、私もこの時代の35mmレンズで残しているのは

本CANON EF35/2と、MINOLTA AF35/1.4の2本だけだ。

(他マウントは、MFレンズで代用できたのも理由だ)

----

では、次の35mm(級)レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10393980.jpg]()

レンズは、SIGMA (AF) 30mm/f1.4 EX DC HSM

(中古購入価格 27,000円)(以下、EX30/1.4)

カメラは、NIKON D500 (APS-C機)

2005年に発売された、APS-C機専用AF大口径単焦点

準広角(標準画角)レンズ。

2000年代前半に、各社の一眼レフはデジタル時代に

突入した。CANONは2000年頃には実用的デジタル

一眼レフの販売を開始、NIKONもそれに追従した。

CONTAXは、やっとここで、AF化とデジタル化を

同時に進めた「Nシステム」を販売するが、様々な

事情で不人気となり、ついに2005年にはカメラ事業

から撤退してしまう。

さらには、約20年間も一眼レフ分野で沈黙を続けた

OLYMPUSが、新規格「4/3」(フォーサーズ)で

デジタル分野に参入。

MINOLTAは、KONICAと合併する等、色々あったし、

PENTAXもデジタル時代の事業構造に対応する為の

変革を模索するなど、大変な状況ではあったのだが、

それも2004年頃には一段落し、その年には各社、

CANON,NIKON,PENTAX,KONICA MINOLTA,OLYMPUS,

(CONTAX、SIGMA、FUJIFILM)より、デジタル一眼

レフが出揃った。

(注:この2004年を「デジタル一眼レフ元年」と

本ブログでは呼ぶ。内、代表的な機種は、全て

デジタル一眼レフ・クラッシックス記事で紹介済み)

さて、この事で、少なくとも2004年には、マニア層

や職業写真家層を含む上級層は、所有一眼レフが

デジタル化されたのだが、当時の機体は、高価な

EOS-1Ds系列を除き、全て、APS-C型センサー機で

あった(注:N Digitalと4/3機は例外)

そして、銀塩(AF)時代の交換レンズを多くの

メーカーで(NIKON F、CANON EF、MINOLTA α、

PENTAX FA)流用できたのではあるが、これらの

レンズの画角(換算焦点距離)が、皆、1.5倍に

伸びて、狭くなる事に、多くのユーザー層は大きな

違和感を持った。

初期のデジタル一眼レフは、皆、高価であった為、

それを購入するのは、上級層やマニア層が基本だ。

よって、この時代において、高価なデジタル一眼を

欲しくても買う事が出来なかったビギナー層の間では、

憧れの意識が、逆に反発心に変わってしまい

「ガンデジ」「デジイチ」といった、造語が広まる。

(ビギナー層自身が持っているコンパクト機は

「コンデジ」とよばれた)

これらの新用語はビギナー層の卑屈な心理から来る

ものである事は明白であったので、その頃から開設

していた本ブログでは、非推奨として使わなかった。

その後、2000年代後半になって、低価格化した

デジタル一眼レフが初級中級層にも普及するように

なると、当然ながら上記のような新用語は使われなく

なり「死語」となった。

さて、上級層やマニア層が初期のデジタル一眼レフを

使っているのであれば、彼らには当然ながら、銀塩

時代よりつちかった「画角感覚」がある。

例えば、単焦点50mm標準レンズは、必ず誰もが使って

いたレンズであり、その画角感覚は上級層の誰もが

持っていた。

だが、デジタル一眼レフのAPS-C機に、銀塩時代の

50mmレンズを装着すると、画角は75mm前後相当に

なってしまい、画角感覚が狂ってしまうのだ。

変化した画角に、感覚をアジャストすれば良いので

あるが、皆まだデジタル一眼を使い始めて、ほんの

数ヶ月から1年程度だ、そう簡単には慣れない。

多くのユーザーが、以下のように考えた、

ユ「困ったな、標準レンズが望遠になって使い難いよ。

そうだ! 35mmレンズを買えば、丁度50mmと

なって、デジタル機では使い易いかもしれない」

しかし、これまで述べてきたように、1990年代の

AF35mmレンズは機種数が少なく、不人気でもあった。

マニア層は、いち早くそれに気づきAF35mmレンズを

中古でGETしたか既に所有しているものを使った。

だが、一般中級層は中古買い等は殆ど経験が無いので、

新品でそれを探す事となる。

が、元々販売数が少ないので在庫量も少なく、

各メーカーの新品35mmは瞬時に売り切れた。

なので中古市場を見に行くが、既にマニア層が購入

した後だ。

こうなると「投機層」が動く、この時代の投機層は

個人では無く、企業や流通が絡む大規模なものだ。

中古市場での少ない35mmレンズが、瞬時に全て買占め

にあった(注;あるいは、店頭に出さなくなった)

その中には、デジタルでは使い難い(使えない)

NIKON非Ai版、MINOLTA MC/MD、CANON FD、

OLYMPUS OM、CONTAX/YASHICA等も含めて、

35mmレンズは市場から一掃された。

なぜMF版まで買い占められたか?は、要はカメラマニア

でも無い限り、どのマウント品がどのカメラで使えるか

など、誰もわかっていなかったのだ。だから、35mmと

名がつけば全てが買占め対象となった訳だし、買う方も

また同様に、マニアでもなければ、その詳細は知らない。

なので「MINOLTA MDの35mm/F2.8があるぞ」となれば

どどっと、その「希少な35mm」を買い求めた訳だ。

(注:このレンズはデジタル一眼レフでは使えない)

稀に、「デジタル一眼レフで使えるレンズが流通した」

ともなったら、それはとんでも無く高価であり、

平凡なAF35mm/F2級でも5万円以上、高付加価値(しかし

不人気)な35mm/F1.4級となれば、20万円前後の強気の

高額(プレミアム)相場となる事も普通だった。

そんな不条理な時代が、2003年頃から2005年頃まで

続いていた。私の場合は、デジタル機でも使える

35mmレンズを多数所有していたし、そもそもデジタル

で画角が変化する事に、殆ど違和感も感じて無かった。

50mmが75mmになれば「これは最初から75mmだ」と

思って使えば良いし、デジタル機で広角画角が

欲しければ、その都度、銀塩時代の20mmでも持ち

出せば、それで28mm相当になる。

要は、マニア層や職業写真家層であれば、そういう

逃げ方はいくらでもあったのだが、中級層から一部の

上級層あたりでは、ベテランであっても機材を最小限

しか持たず、例えば、NIKON F3に50mm/F1.4を

1本つけて所有しているだけ、というユーザーも大変

多い時代ではあったのだ。

実は、これは1990年代後半に中古カメラブームが勃発し、

最初はそれはマニア層の「カーニバル」であったのだが、

末期には、投機層と金満家等による「市場荒らし」と

なってしまい、純粋にカメラや写真を楽しみたい人達に

とっては、醜く見えてしまう出来事であったのだ。

2000年代初頭のデジタル化により、(銀塩の)中古

カメラブームが急速に終焉した事は、純粋なマニア層

にとっては、

マ「ふう、やっと終わったか、せいせいしたよ。

これで心置きなく、欲しい機材を適価で買える」

となった訳だ。

まあ、だから、中古ブームで沢山のカメラやレンズ

を揃える行為を「物欲にまみれ下品だ」と思う

「反対派」のマニアも多かったのだ。

彼らは逆に、NIKON F3+50mm/F1.4のような

汎用性の高い定番セットを首にかけ、そのオーナー

としての個性や考え方を主張した訳だ。

まあ、今時で言えば「ミニマリスト」がそれに当たる

考えであろうか。最小限のカメラ機材を丁寧に使う、

というコンセプトだ、別にそれはそれで悪く無い。

沢山のカメラやレンズを使う事による知識や経験値や

価値感覚は得られないだろうが、「そういう事は不要だ」

と、ミニマルに考えるならば、その主張には独自の根拠が

あると見なし、反対する理由は無い。

話がそれて来たので元に戻す。希少なAF35mmレンズが

投機層やマニア層により市場から一掃されてしまうと、

現実的に35mmレンズを「50mm標準画角で使いたい」と

考える層にとっては深刻な問題である。

その「大規模ニーズ」に応える為に新開発された

レンズが、本SIGMA EX30/1.4である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10393947.jpg]()

このレンズはスペック上では、APS-C機において

「銀塩時代の50mm/F1.4と同等に利用できる」

という点が、一部の中上級層のニーズにドンピシャに

嵌り、瞬間的に大きな人気を博する事となった。

ただし、「ボケ質が悪い」「AFの精度が悪く、ピント

リング回転角が異様に狭く、MFでも精度が低い」

「最短撮影距離が(40cmと)焦点距離10倍則より長い」

など、細かい欠点がマニア層を中心に広まってしまい、

本レンズの人気が長く続く事は無かった。

しかし、本レンズの発売以降、市場には35mmレンズの

流通が復活した。(買占めをしても意味が無くなった)

そういう意味では、本レンズの存在は、不条理に乱れた

レンズ市場を正しい方向に復帰させた「救世主」として、

個人的には「歴史的価値はとても高い」と評価している。

----

では、3本目の35mmレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10394680.jpg]()

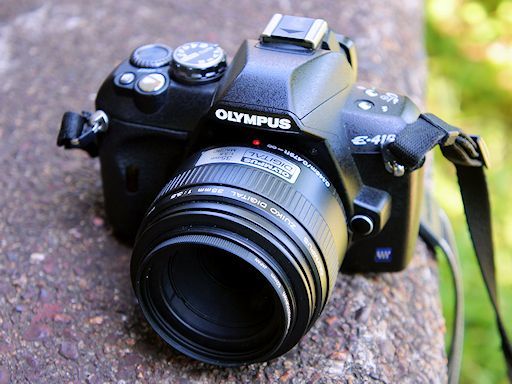

レンズは、OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 35mm/f3.5 Macro

(中古購入価格 8,000円)(以下、ZD35/3.5)

カメラは、OLYMPUS E-410((4/3機)

2005年発売のフォーサーズ用の軽量AF等倍マクロ。

初期デジタル時代(2004年前後)において、CANON,

NIKON,PENTAX,(KONICA)MINOLTAのデジタル一眼レフ

は、銀塩AF時代のレンズを、そのまま装着できたが、

他は無理だ。(注:SIGMAやFUJIFILMは例外とする)

上記4陣営に続くメジャーマウントの4/3であるが、

銀塩OM時代のレンズは、アダプターでの利用は

出来ない訳では無かったが、換算画角が2倍となり

「使い難い」と感じるユーザーは多かった。

よって、殆どの4/3機ユーザーは、新規マウントに

合わせた新レンズを購入せざるを得ないという状況だ。

そして、4/3機は、いきなり旗艦級のE-1(2003年)

が発売された事で、高付加価値型の販売戦略である。

その後、OLYMPUSの4/3機は、E-300,E-500,E-330

E-400といった普及機も2006年頃迄の間に発売

されたのだが、交換レンズを新規に買わなくては

ならない事も確かだ。

そこで、4/3システムに対するエントリーユーザー層

に向けた、小型軽量、安価で高性能な4/3用交換

レンズが必要となるのだが、その目的にマッチした

レンズは2本あり、内、25mm/F2.8(パンケーキ)は、

2008年と後年の発売となったので、初期4/3の

エントリー(導入用)レンズは、本ZD35/3.5の

ただ1本しか存在していなかった。

他の単焦点は、150mm/F2や50mm/F2の高性能

(高額)レンズであったし、その他は、殆どが

ズームレンズだ。

単焦点の一般選択肢は、本ZD35/3.5しか無い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10394664.jpg]()

だから、本レンズを購入した4/3システムユーザー

の初級中級層は多かった。私に「どのレンズを

買うべきか?」と相談を持ちかけて来た4/3初級層

にも本レンズを推奨した。私は、当時本レンズを

未所有だったので心苦しい点があったが、他に

選択肢が無いので、ノーチョイスであったのだ。

後年、およそ10年も過ぎた2010年代中頃になって

私は、ようやく本ZD35/3.5を購入した。

既に4/3システムも終焉していた為、安価に購入

できたからだ。

本レンズを使ってみて、そこそこ高性能でコスパが

とても良い事がわかり、これであればビギナー層

が使ったとしても、何の不満も無いだろうと思い、

ようやく10年程前に、

「所有してもいないレンズを他人に推薦した」

という、マニア道に言えば有り得ない事態への

罪滅ぼしとなった訳だ。

(注:カメラやレンズに限らず、様々な市場分野

における専門評価者等のレビュー記事でも、その

ライターが「自身でその製品を買った」という発言

が無い場合は、そのレビュー内容は「信用するに値

しない」と個人的には見なしている。

自分が欲しいとも思わない製品を、他人に推奨する

事自体、有り得ない話だからだ)

----

さて、4本目の35mmレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10394663.jpg]()

レンズは、NIKON AF-S DX NIKKOR 35mm/f1.8G

(中古購入価格 18,000円)(以下、DX35/1.8)

カメラは、NIKON D300 (APS-C機)

2009年発売のDXフォーマット専用AF準広角

(標準画角)エントリーレンズ。

2000年代後半において、デジタル一眼レフが殆どの

カメラユーザー層に普及すると、メーカー側では

デジタル一眼レフに付加価値を付ける事が困難に

なってきた。一応2000年代では「画素数が大きい

カメラが良く写るカメラだ」と、メーカーや流通市場

は、そう消費者層に言い続け「刷り込んで」いった。

同時に、半導体技術もセンサーの画素ピッチを狭めて

画素数を上げるように技術を進歩させたから、そういう

方向性は、だれも損をしないやり方であったからだ。

しかし、ピクセルピッチが数μm(旧称、ミクロン)

ともなると、もうそこから先は進化が難しい。

ユーザー側でも、際限なくカメラの画素数が増えていく

状況をもう10年近く(注:デジタルコンパクト機の

普及は、1990年代後半であったから)見て来ていて、

600万画素もあれば、一般撮影での最大、ワイド四ツ

切り程度のプリントには耐えられる事はわかっていた。

だから、「新機種は2000万画素だ」とか言われても、

ちょとわかっている中上級ユーザー層であれば

「ふ~ん、もうそこまではいらんよ」と、魅力

(付加価値)を感じられなくなってきていた。

おりしも、市場では、ミラーレス機が新規発売され、

さらに、スマホの普及もぼちぼちと始まり、旧来の

携帯電話にも、ほぼ全機種にカメラが搭載されていて

一般層は、それらの簡便な撮影機材で写真を撮って

いた。ネットの世界ではBLOG等のSNSも一般的に

なりつつあり、簡便な撮影機材による日常的な写真を

撮影する事が世間では普通になる。

もう、これまでのような古い感覚で、高価で重い

一眼レフシステムを秘境のような誰も来ない場所に

まで持っていき、綺麗な風景を撮る、などという

文化は無い。カメラメーカーやフィルムメーカーが

販売店などに配布する高精細な写真ポスターも、

銀塩時代は、そうした「絶景」のような写真が殆ど

であったのが、ユーザー層は「もうそんな写真は

何度も見ているのでつまらない」と言い、この時代

からの販促ポスターは、可愛い動物とか、変わった

異国の日常風景とか、そういうものに変化していた。

さて、これらの状況が何を表しているか?と言えば

2010年前後の一般ユーザー層は、デジタル一眼レフ

に飽き飽きしていて、興味を示さなくなってしまって

いたのである。事実、この頃から、それまで右肩

上がりであったデジタル一眼レフの売り上げは

下向きに転じてしまっている。

このままではデジタル一眼レフ市場が縮退し、

事業が続けられなくなる、と思った各メーカーでは

付加価値追加が困難になっていたカメラ本体ではなく

交換レンズの方に目をつけた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10394608.jpg]()

すなわち、安価で高性能なレンズを一眼レフの

ビギナー層に売る、そういう高性能レンズを初めて

手にしたビギナーは「なにこれ、凄い写りだなあ、

やっぱ、携帯電話のカメラとは全然違うや」と

驚いてくれて、SNSにもそういう写真を拡散して

くれたり、ユーザー自身も交換レンズに興味がでて

きて、より高価な高級レンズも買ってくれる可能性も

ある。

最初に売った安価な高性能レンズは、高級レンズの

販売機会損失の視点でメーカー側は損をしているが、

後になって高級レンズを買ってくれる確率が増す

ならば、「損して得とれ」の言葉を地で行く状況と

なるだろう。

こうした市場戦略を「エントリーレンズ(戦略)」と

本ブログでは呼んでいる。

なお、この時代に始まった戦略ではなく、古くは

1990年、CANONによるEF50/1.8Ⅱがその走りだと

思われる。

まあつまり、縮退した市場を活性化させる為の

「カンフル剤」のような効能を狙う商品だ。

----

さて、5本目の35mm(級)レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10395244.jpg]()

レンズは、SONY DT 30mm/f2.8 Macro SAM (SAL30M28)

(中古購入価格 11,000円)(以下、DT30/2.8)

カメラは、SONY α700 (APS-C機)

2009年に発売された、APS-C機(α Aマウント)専用

準広角(標準画角)等倍マクロAFエントリーレンズ。

上記、NIKON DX35/1.8と、全く同様の事情と市場戦略

を狙って市場に投入されたエントリーレンズである。

本レンズのみならず、この時期にSONYより数本の

エントリーレンズが発売されている。

中には、NIKON DX35/1.8と同スペックのDT 35/1.8

(2010年)もある。

SONYは、2006年にKONICA MINOLTAよりカメラ事業

(α)を引きついでいたが、まだ新規の一眼レフ

メーカーである。

この間、α700(2007年)等の主力一眼レフは、

SONY独自の特徴を持たず、他社の後追い、という様相

も見られた。このままではジリ貧であるので、

2010年を目処にSONYは、思い切った戦略転換を図る

為の開発がスタートする。

それはミラーレス機NEX(後のフルサイズミラーレス機

αシリーズに繋がる)と、一眼レフとミラーレスの

ハイブリッドのαフタ桁シリーズ(α55が2010年発売)

であった。

しかし、一眼レフの方は、α55だけではインパクト

が少ない(注:ミノルタ時代から続く文化により、

MINOLTA→KONICA MINOLTA→SONYにおいて

「7番機」は、メーカーから見ても革新的な機体で

あるという宣言がなされている事と等価)

いずれα77や、α99を出すだろうが、まだ開発に

時間がかかる。

その間、縮退しかけている一眼レフ市場を盛り返す

為に、SONYも、NIKON同様のエントリーレンズ戦略を

この時期に仕掛けた訳だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10395273.jpg]()

NIKONのエントリーレンズは、低価格であっても、

仕様や作りに手を抜かない製品であった。

(NIKONのブランド・バリューを維持する為である)

対して、SONYのエントリーレンズは、外観等は、

プラスチックス製で、思い切り手を抜いているが、

その代わり、本レンズは等倍マクロとしては、

当時最も安価なレンズだと思われる。描写力も

特徴的では無いものの、さして悪く無い。

また、姉妹レンズDT35/1.8も他に類を見ない最短

撮影距離(23cm)や、そこそこ良く写る描写力、

といった、性能面で圧倒しようとした。

両社のエントリー戦略はコンセプトが異なるが、

いずれの場合もユーザー側から見れば、コスパの

極めて良いレンズが入手できる訳だから望ましい。

以降、私は、各社の「エントリーレンズ」と見られる

ものは、ほぼ全てを無条件で購入する事にした。

(注:メーカー自身では、エントリーレンズとか

格安レンズ等と呼ぶ事は無いが、ビギナー層に向けて

「はじめてレンズ」のような愛称をつける場合はある)

----

では、6本目の35mm(級)レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10395289.jpg]()

レンズは、SONY E 30mm/f3.5 Macro (SEL30M35)

(中古購入価格14,000円)(以下、E30/3.5)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

2011年発売のミラーレスEマウント(APS-C機)用、

小型軽量AF等倍マクロ。

SONYがミラーレス機の市場に参入したのは、2010年

のNEX-3/5であった。しかし、それ以前に市場には

μ4/3機だけがミラーレスとして存在していた状況

であるので、ミラーレス機のユーザー層が、実際に

どんな傾向やニーズとなるのかは、たとえメーカー

側から見ても未知の領域だ。

なので、2010年~2012年迄のSONY製ミラーレス機

(注:これらは、全て「NEX」という製品名だ)は、

この間に展開した様々な機種毎に、全て、その方向性や

コンセプトがバラバラである。

もっとも、それはそれで良い、何故ならば、それらの

NEXユーザー層から意見を収集する為の、テスト・

マーケティングの期間と目的があったからだ。

その結果、SONYは、2013年には高付加価値志向に

ターゲットを絞り、旧来のNEXを「α」に改め、

ミラーレス高級品路線への移行戦略を開始した。

本レンズE30/3.5は、そのテストマーケティング期間

に発売された、エントリーマクロレンズである。

女性層等が、クラフト小物とか、料理等を撮って

SNSにアップするような目的を想定したレンズで

あろうと想定される。その根拠であるが、本E30/3.5

には、一般自然撮影(草花等)には全く向かない

強い輪郭強調の特性が与えられていて、その結果、

被写体はカリカリに、ボケはガチガチに固い、という

描写傾向がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10395297.jpg]()

これはつまりビギナー層が、小物や料理を撮った際

にも、少なくとも被写体だけは、非常にはっきり、

くっきりと写る、という特性だ。

この特性は、この直前に発売された、Aマウント用

DT30/2.8Macro(前述)とも、まるで異なる。

DT30/2.8は、従来通りの普通のマクロ描写だ。

最初私が本レンズを入手して使った際に思ったのは

匠「おいおい、こんな極端な特性にして、大丈夫

なのかよ? 普通のマクロとして使えないじゃあ

ないか!」

と驚いたのであるが、まあでも、長年使っていくと、

このE30/3.5には、このレンズで無いと、他のレンズ

では絶対に得られないエキセントリックな描写傾向

があるから、これはこれで良いかぁ・・

と思うようになってきた。つまり、変な(?)写りの

レンズだとしても、その特徴と長所短所がわかって

いるならば、レンズを使う側で、その弱点を回避する

なり、または逆に強調して使えば面白い、という訳だ。

----

さて、7本目の35mm(級)レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10395851.jpg]()

レンズは、CANON EF40mm/f2.8 STM

(中古購入価格 12,000円)(以下、EF40/2.8STM)

カメラは、CANON EOS 7D (APS-C機)

2012年発売の、フルサイズ対応AF薄型(パンケーキ)

準広角(準標準)レンズ。

他社にやや遅れて、CANONも一眼レフ市場での

エントリーレンズ戦略を実行。

そしてCANONは、ミラーレス機市場に最も懐疑的で

あったかも知れず、加えて、一眼レフ市場では、

最もメーカーシェアが高い状態を2000年代に

作り上げた訳だから、もし安価なミラーレス機を

作って売ってしまったら、利益の根幹となる一眼レフ

が売れずに困った事となる。

しぶしぶながら、CANONがミラーレス機市場に参入

したのは、他社に比べて最も遅い、2012年の

EOS M(未所有)からであった。

しかし、これ(ミラーレス機市場参入)をすると、

SONYのケースと同様に、一眼レフへも、なんからの

薬剤を投与しておかないとならない、さもないと、

ユーザーの皆が一斉に新規ミラーレス機に流れて

しまうと、一眼レフの売り上げがさらに落ちるからだ。

だから、CANONでは、この2012年に、EOSフルサイズ機

として最も安価かつ最軽量のEOS 6Dを市場投入した。

同時に、本EF40/2.8を、エントリーレンズながら

CANON史上初のパンケーキ(薄型)レンズとして発売。

ミラーレス、一眼レフ、交換レンズの全てにおいて

隙の無い話題性戦略を展開した訳だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10395881.jpg]()

この結果、この2012年の1年間程度においては、

CANONの市場戦略には優位性があった事であろう。

しかし、この後、2013年には、水面下で進んでいた

SONYの高付加価値化戦略としての、超小型最軽量

フルサイズ・ミラーレス機、α7/Rが発売され、

市場はいっせいにそちらに注目する事となる・・

(注:これらは「革新的な7番機」である)

----

さて、8本目の換算35mm級レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10395811.jpg]()

レンズは、PANASONIC LUMIX G 20mm/f1.7Ⅱ ASPH.

(型番:H-H020A)

(中古購入価格 23,000円)(以下G20/1.7)

カメラは、PANASONIC DMC-GX7 (μ4/3機)

2013年に発売された、μ4/3機専用AF薄型大口径

単焦点準広角(40mm相当)レンズ。

このレンズには初期型(未所有)が存在する。

G20mm/f1.7(初期型)は、2009年のDMC-GF1の

キットレンズ(DMC-GF1C型番)となっていて、

当時はμ4/3機そのものが、エントリーカメラであった

し、その中でも最も安価なGFシリーズのキットレンズ

であったから、初めてレンズ交換式カメラを手にする

入門層は、その付属レンズの20mm/F1.7という

高性能単焦点の描写力に、まさしく度肝を抜かれて

しまっていた。まあ、それまでの時代では携帯カメラや

コンパクト・デジタル機を使っていたような人達だ、

背景が綺麗にボケるレンズ等は、一度も見た事も使った

事も無い訳だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10395897.jpg]()

だから、G20/1.7は、瞬時に「神レンズだ」という

噂がビギナー層から広まり、2010年代前半には中古

市場で入手困難となってしまった。これは投機層が

その噂を聞いて買占めに走ったり、そこまで行かずと

しても、中古相場はかなり高騰してしまっていた。

でも、しょせんはビギナー層の感想だ、何故それが

わかるか? と言えば、「神レンズだ」という流行語

に乗っただけの平凡なボキャブラリーで物事を語る

事は、普通のマニア層であれば絶対にしない、もっと

他の表現の方法論をいくらでも知っているからだ。

下手をすれば、お小遣いを貯めてDMC-GF1Cを買ったか、

親に買って貰ったかの、中学生高校生の感想だったかも

知れない。(参考:後継機種DMC-GF2Cへのフルモデル

チェンジの為、DMC-GF1Cキットは、2011年頃に、

新品在庫処分により、定価の半額くらいにまで値引き

され、安価になっていた。ビギナー層には買い頃だ)

・・まあ、大人であれば同様に表現の手法はいくらでも

知っているからで、「神レンズだ」の評価内容では、

どう見ても、子供の国語力でしか無い訳だ。

さて、そうした「風評被害」により、私もこのG20/1.7

を入手するのに手間取ってしまった。たまにでる中古

は、「神レンズ」であるから、2万円台後半以上と

予想される性能から比べてコスパが悪すぎる。

準標準域画角で、F1.7の開放性能、高描写力、ただし

MF操作性は壊滅的に低い、という事前予想性能からの

相場妥協点は、高くても1万円台後半という所だ。

たとえば、2012年のSIGMA 30mm/F2.8 EX DNで

あれば、μ4/3機用に、同等の高性能で、新古品が

1万円以下で出回っていた位なのだ(注:翌年の

ART LINEへの統合の為の、旧製品の在庫処分価格)

さて、という訳で、結局、私は、G20/1.7の初期型

の入手は諦めた、いくらなんでも風評被害が酷すぎる。

超ビギナーか、下手をすれば、子供が言い出したかも

知れない「神レンズ」発言に、市場や大人のユーザーは

振り回されすぎだ。

で、後年に、DMC-GX7とのキット(DMC-GX7C)で

発売された本Ⅱ型の方を別途入手した次第である。

こちらは初期型と同じ光学系ではあるが、マニア向け

のGX7のキットレンズとしてのコンセプトがある為、

通向けの格好良い外観デザインに改められていた。

そうであれば、こちらを買うのが大人の選択だ。

----

では、9本目の35mm(級)レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10400630.jpg]()

レンズは、Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8

(中古購入価格 55,000円)(以下、Touit32/1.8)

カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

2013年発売のAPS-C型ミラーレス機(FUJI X,SONY E)

専用、AF準広角(標準画角)レンズ。

ミラーレス時代となってから、カメラ市場は混迷

しているように見られた、だが、それはある意味

新しい消費の時代の到来とも言え、この時代では、

もうモノは世の中に溢れかえっているので、ユーザー

毎の、様々な志向性、趣向性に応じて、あらゆる

タイプの商品(カメラ)を発売する必要がある時代

なのだ。

レンズも「35mmが絶対に必要だ、何故ならばそれは

スナップ写真を撮るのに最適な画角だからだ」などと

古い時代(およそ1950年代~1970年代)のような

事を言う人達も、もう皆無となっていた。

何故ならば、そんな事を言う人達が若い頃に写真

を始めて、その概念を習って(勉強して)いたと

しても、その人達は、もうこの時代では、70歳代~

90歳代と高齢だ。もはや一眼レフで街中でスナップ

を撮る年齢層では無いだろし、今時の世情で、そんな

昔の時代のような撮り方をしたら「盗撮だ!」とか

「肖像権無視だ」とか言われて犯罪者となってしまう。

まあ、なので、もう35mmのレンズの歴史も自然消滅だ、

カメラファン(マニア)からすれば、悲しい事実

かも知れないが、時代が時代だから、もうどうしようも

無い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10400646.jpg]()

さて、この時代、もう35mmに拘らず自由な発想の

新レンズが色々と出来てきている。

このTouit 32/1.8も同様、APS-C型ミラーレス

専用なので、ほぼ50mm画角の標準レンズ相当として

使える汎用性の非常に高いレンズである。

おまけにカール・ツァイスブランドである、勿論、

現代のカール・ツァイス銘のレンズは、その全てが

日本製である。ツァイスは、もう1970年代前半以降

このレンズの時点では約40年間も自社ではレンズを

作っていないのだ。

他のツァイスレンズは国内製造メーカー名が公開

されている場合もあるが、このTouit に関しては

製造メーカーは非公開である。勿論だいたい想像は

付くが、販売側には不利益となる情報であろう。

新規一般のユーザー層は、いまだ「カール・ツァイス」

と聞けば、「ドイツの、先進的で立派な工場で、物凄く

高品質なレンズを、マイスターような優れた職人達が、

こだわりを持って作りつづけ、その高級レンズが

世界中に輸出され、ユーザーは皆高性能を褒め称える」

と、まるで御伽噺や映画の世界の話のような、重大な

カン違いをしている訳だ。

で、あれば、その「夢」を壊してしまう事は、

ある意味「無粋」な事なのかも知れない・・・

----

では、今回ラストの35mmレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10400705.jpg]()

レンズは、YONGNUO(ヨンヌオ) YN35mm/f2N

(中古購入価格 8,000円)(以下、YN35/2)

カメラは、NIKON D5300(APS-C機)

2018年頃(?)に発売された、中国製のフルサイズ

対応AF準広角レンズ。

さて、もう現代では「35mmレンズは終焉している」

と前述したのだが、そういう世情において、また

新しいムーブメント(動向)が出てきている。

それは、「昔の名レンズのコピー品」という世界だ。

2010年代後半に、海外(中国等)の新鋭メーカーが

多数、日本のレンズ市場に参入してきている。

2010年代前半の、国内各社のエントリーレンズ戦略

も、結局思った程の効果は得られなかった。市場は

その予想を上回るほど多様化の時代となっていて、

もはやカメラも、生活の一部として、家電製品化

してしまっている。家電製品ならば、必要だと

思った時に、量販店へ行き、あれこれと比較した

上で「じゃあ、これを下さい」と買ってくれば

それで終わりだし、家電製品であるから、旅行

やら冠婚葬祭やら、イベント等で、必要な際に

必要な量の写真を(全自動で)撮れば、それで

十分だ。「カメラ道を極めるには?」などという

求道的な話には、ユーザーの誰も興味を示さない。

その結果、本格的カメラの市場はますます縮退を

続け、見るも無残な状態だ。たまに奇特な初級者

ユーザーが「どうせ買うならば良いカメラが欲しい」

となって、新鋭の高額な高級カメラを買ってくれる

のであるが、ベテラン層は、そうした新型カメラが

コスパが悪い事を知っていて、買い控えをするから、

結果、新鋭高級カメラと高級レンズで武装して

いるのは、そのほぼ全員がビギナー層である、という

極めて不自然な状態の市場となってしまった。

「何もわかっていないビギナーしかカメラやレンズを

買わない」という事が良くわかったメーカーや市場は

2010年代後半から、ますますその戦略をエスカレート。

ビギナー層が喜ぶ超絶的なスペックを並べ立てた

カメラやレンズを超高額で発売し、ビギナー層がその

罠にかかるのを待っている、という、えげつない世情

になってしまった。

したがって、新鋭レンズに、低価格で、良心的な

スペックを持つものが1本も無い! という不自然な

市場である事に気づいた海外(中国等)では、

2010年代後半に、その空洞化した国内(日本)低価格

帯レンズ市場に怒涛のように侵攻を開始した。

だって、他にライバルとなる日本製品は、そこには

1つも存在しないのだ、これはやりたい放題であろう。

しかし、日本のユーザー層は目が肥えている。

昔の時代のように、中国製の「安かろう、悪かろう」

等という製品を販売してしまったら、一瞬でユーザー

層から猛反発され、日本市場から締め出しを喰らって

しまうかも知れない。

そこで、中国製と言えども、日本製品を上回る品質や

性能で、かつ、低価格な製品を展開しないと、日本の

市場ではやっていかれない。

製造に関しては、今や中国が世界トップクラスだ。

かつて高度成長期には勿論日本がトップであったが

バブル期での土地や賃金の値上がりとかが、色々と

あってから、日本の製造業は競争力をなくして

しまっていたのだ。だから、現代のカメラ製品も

ブランド力にモノを言わせて、ユーザーには不要とも

言える機能を売り文句として、何もわかっていない

ビギナー層にそれを売るしか無い状態なのだ。

(例:優秀な手ブレ補正機能が入っていないと、

ビギナー層は手ブレを防げず、その事を怖がるから、

それが入っているカメラやレンズだけを欲しがる)

さて、製造力がある中国だが、後、足りないものは

何か? それは設計力とブランド力であろう。

ブランド力は簡単には得られない、地道に長期間

良い製品を提供しつづけて、やっと得られるものだ。

ブランドを諦めるとすれば、あとは優秀な設計だ。

レンズの場合、優秀な設計が高描写力、高性能に

直結する。

幸い、現代では、パソコン上で動く光学設計ソフト

があり、誰でもレンズ設計が出来るようにはなったが

それとて全自動で設計すると、非球面や異常分散

ガラスを使った、とても贅沢な設計を提案して来る

から、そういうレンズは高額すぎて売れない。

(注:国内メーカーでは、その手法で自動設計した

超高性能レンズを高額に売る方針に転換した企業もある)

何か元になるレンズ設計の教科書があれば良いのだが・・

という事で一部の中国企業が注目したのが、

「過去の名レンズの設計をコピーするか、改変して使う」

という方法論だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_10400785.jpg]()

本YN35/2は、まさしく冒頭で紹介したCANON EF35/2

のフルコピー製品だ。ここまで完璧にコピーが

出来るのは、何か世に言えない裏事情があると推測

できるが、そこは本記事では詮索しないでおこう。

まあそれに、完全コピー品にとどまらずに、本レンズ

では、CANON EFマウントを、NIKON Fマウント(注:

レンズ内モーター有り)に変更している。

このレンズのような完全コピー品に限らず、銀塩

時代の名レンズの焦点距離を、1/2~2/3程度に縮小

したような「ジェネリック・レンズ」が多数存在

している。本記事では冗長になりすぎるので、その

詳細は割愛するが、他記事でも色々と説明している。

本記事のまとめとしては、銀塩MF時代にあれほど

隆盛を誇った35mmレンズも、1990年代のAF時代から

は、ひっそりと展開されていたにすぎず、2000年代

からのデジタル時代において再注目されたのは、

APS-C機の標準レンズとして、であった。

2010年代からはユーザーニーズが多様化し、

再び、忘れかけられた存在となっていたのだが、

本記事では未掲載のTAMRON SP35/1.8等の

新鋭35mm高性能レンズの発売もあり、多種多様の

価値感やニーズの中の1形態として、かろうじて

生き残っている。

この場合の35mmレンズの新発売は、市場縮退を

受けた各社のフルサイズ機の販売戦略に呼応し、

フルサイズで汎用性の高い35mmの再発売であろう。

ただ、もう若干、時代感覚が違ってきているので、

35mm単焦点が爆発的なヒット商品になる要素も無い。

また、2010年代後半からは、過去の名レンズの

コピーをコンセプトとした中国製品の流通が

活発となり、その一環で、また35mm級レンズへの

注目が始まっている・・ と、まあそんな歴史である。

で、過去の銀塩MF時代の35mmレンズの説明が後回しに

なって申し訳ないが、それは次回記事に譲るとしよう。

副題「AF35mmヒストリー」という主旨とする。

この定義であるが「実焦点距離が35mm前後、または、

APS-C機以下専用で、フルサイズ換算画角が35mm前後

のレンズ」とする。

今回、(1)記事では、上記の条件において、さらに

AF対応のレンズを10本集め、それを年代順に紹介して

行こう。

本記事は、記事全体を通してのテーマとなる為、

各レンズの実写掲載は各1枚のみとする。

----

まず、今回最初の35mmレンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格 17万ウオン=約17,000円)

カメラは、CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

1990年発売のフルサイズ対応AF準広角レンズ。

今回の記事であるが、紹介レンズは全て過去記事で

紹介済みのものである。そこで、本記事では個々の

レンズの長所や短所等の話では無く、35mm単焦点の

市場全体の様子とか歴史等にスポットを当てた記事

とする。よって、長い歴史の説明の間に、個々の

レンズの紹介が挟まれていく、という形式としよう。

歴史が長い故に、本記事も長くなる、恐らく過去記事

最長となると思うが、あしからず事前に了承あれ。

まあ、本ブログは長文であるから、読者層は、いつも

長文を期待して見に来るので、そこは問題無いであろう

Clik here to view.

バブル経済期でもあり、その影響がカメラ界にも出て

はいるが、その話は長くなるので、本記事では割愛し、

他記事に譲る。

カメラの世界では、1985年の「MINOLTA α-7000」

の発売以降、急激に全社がAF化に追従したのだが、

それが一段落し、各社から実用的なAF一眼レフが

出揃った時代が、この1990年頃である。

(別途、銀塩一眼レフ・クラッシックスのシリーズ

各記事を参照)

しかし一眼レフのAF化は、技術面、製造面、営業面等、

様々に困難な状況であった為、この1990年代においては、

それを成功させたカメラメーカーは、たった4社しか無い。

具体的には、MINOLTA、NIKON、PENTAX、CANONだ。

ちなみに、この時代では既に海外メーカーの一眼レフは

競争力を失っていて、上記は日本国内の話ではあるが

これはイコール、全世界での一眼レフ市場の状況だ。

他の一眼レフメーカーは、事実上、一眼レフのAF化に

失敗、または見送った形となり、この1990年代でも、

MFの一眼レフのままで事業を継続するか?あるいはもう

一眼レフ市場から撤退するか?の苦しい判断となった。

まあ、一眼レフ本体の話は、他記事でもこのあたりの

歴史を色々と書いているので、今回は一眼レフ用の

交換レンズ、しかも35mm単焦点レンズだけに注目

してみよう。

前述のように、各社は1986年~1991年頃の期間、

一眼レフのAF化や、その改良に忙しい。本来ならば

湯水のように研究開発費を使う事は、カメラ事業の

上では許される事では無かっただろうが、幸か不幸か、

世の中はバブル経済期に突入し、企業価値が上昇し

続けた為、大規模の研究開発が許されたのだろう。

ただ、お金はあっても、人材は有限だ。一眼レフが

AF化したのであれば、交換レンズもAF化しなくては

ならないが、これまでのMFの広角から望遠、マクロや

特殊レンズ迄、多数の全ての交換レンズラインナップを

同時にAF化するなどは、当然人手が足りずに出来ない。

そこで、この機会に、各社はズームレンズの開発に

注力する事となる。銀塩MF時代からズームはあったが

完成度(性能)がまだ低く、中級層以上では単焦点を

ズラリと並べて使用する事が普通であったのだ。

ここで、新しいAF時代においては、改良された高性能

ズームを使う事が「常識」となれば、ユーザー側でも

多数のレンズを交換して使う面倒も無くなる訳だ。

(注:他の理由としては、MINOLTA αが発売当初から

広角から望遠まで、ズラリと単焦点をラインナップ

していた為、他社としてはズームレンズの開発に注力

せざるを得なかった理由もある)

ただ、そうするとメーカー側のレンズ販売本数が減って

利益が得にくくなる。だがそこは高性能ズーム(例えば

F2.8通しの大三元ズーム等)を作って高付加価値製品

として高価に売れば、沢山の利益を得る事が出来るだろう。

そもそも、もう、全てのMF単焦点レンズをAF化するなんて、

そんな事をチマチマとやっていられない。設計者の

人手が足りず、それは不可能だし、面倒なそれをやった

としてもMF時代と同等の性能ならば、ユーザーから見て

魅力(付加価値)も少ないから、売れないし、値上げも

出来ない。

だから当時のメーカー(または外注)レンズ設計者は

「高く売れる高性能ズームレンズの開発」を、この時代

に厳命されたのだと容易に想像できる。

まあ、こんな状況だ。だから、この時代のAF単焦点

レンズは少なく、あったとしても、MF時代のAF焼き直し

版が主要な焦点距離(例:50mm、28mm、135mm等)

で存在していたに過ぎない。

35mmのAF単焦点は、一応あったが数は非常に少ない、

35mm/F2.8では、さすがに開発中(予定)の、F2.8級

標準ズームとスペックが被るから、35mm単焦点は、

各社でF2級より明るいものが発売された。

ただ、市場での人気は低く「一応、35mm/F2があります」

という程度であった。

各社はその状況を鑑み、35mm/F1.4という大口径単焦点

を新規開発・発売したメーカーもいくつかあったのだが

新規開発でかかった経費を、少ないと予想される販売数

で割って乗せる必要がある為、非常に高額なレンズと

なった。まあ、一般層は誰も欲しいとは思えなかったし

稀に、そういう物を買う富裕層やマニア層も居たが

「たいした写りでは無い」という評価が極めて多く

高価な(高価すぎる)35mm/F1.4級は不人気であった。

結局1990年代を通じてその傾向は続き、35mm単焦点は、

35mm/F2級を、各社がひっそりと販売を継続、

(本EF35/2がその典型)

35mm/F1.4級は、高価で販売数が少なく、かつ不人気。

(MINOLTA AF35/1.4が典型、他記事で紹介済み)

であった。

なお、NIKONとPENTAXは、AF化においてマウント仕様

を変更しなかった為、MF時代(~1980年代)のMFの

35mmを1990年代のAF一眼レフに装着するマニア又は

上級層は大変多かった。

この1990年代の35mm単焦点は不遇の時代であり、

まず発売機種数が少ない事、又は高額商品はコスパが

悪い事で、全般的に不人気である。

結局、私もこの時代の35mmレンズで残しているのは

本CANON EF35/2と、MINOLTA AF35/1.4の2本だけだ。

(他マウントは、MFレンズで代用できたのも理由だ)

----

では、次の35mm(級)レンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格 27,000円)(以下、EX30/1.4)

カメラは、NIKON D500 (APS-C機)

2005年に発売された、APS-C機専用AF大口径単焦点

準広角(標準画角)レンズ。

2000年代前半に、各社の一眼レフはデジタル時代に

突入した。CANONは2000年頃には実用的デジタル

一眼レフの販売を開始、NIKONもそれに追従した。

CONTAXは、やっとここで、AF化とデジタル化を

同時に進めた「Nシステム」を販売するが、様々な

事情で不人気となり、ついに2005年にはカメラ事業

から撤退してしまう。

さらには、約20年間も一眼レフ分野で沈黙を続けた

OLYMPUSが、新規格「4/3」(フォーサーズ)で

デジタル分野に参入。

MINOLTAは、KONICAと合併する等、色々あったし、

PENTAXもデジタル時代の事業構造に対応する為の

変革を模索するなど、大変な状況ではあったのだが、

それも2004年頃には一段落し、その年には各社、

CANON,NIKON,PENTAX,KONICA MINOLTA,OLYMPUS,

(CONTAX、SIGMA、FUJIFILM)より、デジタル一眼

レフが出揃った。

(注:この2004年を「デジタル一眼レフ元年」と

本ブログでは呼ぶ。内、代表的な機種は、全て

デジタル一眼レフ・クラッシックス記事で紹介済み)

さて、この事で、少なくとも2004年には、マニア層

や職業写真家層を含む上級層は、所有一眼レフが

デジタル化されたのだが、当時の機体は、高価な

EOS-1Ds系列を除き、全て、APS-C型センサー機で

あった(注:N Digitalと4/3機は例外)

そして、銀塩(AF)時代の交換レンズを多くの

メーカーで(NIKON F、CANON EF、MINOLTA α、

PENTAX FA)流用できたのではあるが、これらの

レンズの画角(換算焦点距離)が、皆、1.5倍に

伸びて、狭くなる事に、多くのユーザー層は大きな

違和感を持った。

初期のデジタル一眼レフは、皆、高価であった為、

それを購入するのは、上級層やマニア層が基本だ。

よって、この時代において、高価なデジタル一眼を

欲しくても買う事が出来なかったビギナー層の間では、

憧れの意識が、逆に反発心に変わってしまい

「ガンデジ」「デジイチ」といった、造語が広まる。

(ビギナー層自身が持っているコンパクト機は

「コンデジ」とよばれた)

これらの新用語はビギナー層の卑屈な心理から来る

ものである事は明白であったので、その頃から開設

していた本ブログでは、非推奨として使わなかった。

その後、2000年代後半になって、低価格化した

デジタル一眼レフが初級中級層にも普及するように

なると、当然ながら上記のような新用語は使われなく

なり「死語」となった。

さて、上級層やマニア層が初期のデジタル一眼レフを

使っているのであれば、彼らには当然ながら、銀塩

時代よりつちかった「画角感覚」がある。

例えば、単焦点50mm標準レンズは、必ず誰もが使って

いたレンズであり、その画角感覚は上級層の誰もが

持っていた。

だが、デジタル一眼レフのAPS-C機に、銀塩時代の

50mmレンズを装着すると、画角は75mm前後相当に

なってしまい、画角感覚が狂ってしまうのだ。

変化した画角に、感覚をアジャストすれば良いので

あるが、皆まだデジタル一眼を使い始めて、ほんの

数ヶ月から1年程度だ、そう簡単には慣れない。

多くのユーザーが、以下のように考えた、

ユ「困ったな、標準レンズが望遠になって使い難いよ。

そうだ! 35mmレンズを買えば、丁度50mmと

なって、デジタル機では使い易いかもしれない」

しかし、これまで述べてきたように、1990年代の

AF35mmレンズは機種数が少なく、不人気でもあった。

マニア層は、いち早くそれに気づきAF35mmレンズを

中古でGETしたか既に所有しているものを使った。

だが、一般中級層は中古買い等は殆ど経験が無いので、

新品でそれを探す事となる。

が、元々販売数が少ないので在庫量も少なく、

各メーカーの新品35mmは瞬時に売り切れた。

なので中古市場を見に行くが、既にマニア層が購入

した後だ。

こうなると「投機層」が動く、この時代の投機層は

個人では無く、企業や流通が絡む大規模なものだ。

中古市場での少ない35mmレンズが、瞬時に全て買占め

にあった(注;あるいは、店頭に出さなくなった)

その中には、デジタルでは使い難い(使えない)

NIKON非Ai版、MINOLTA MC/MD、CANON FD、

OLYMPUS OM、CONTAX/YASHICA等も含めて、

35mmレンズは市場から一掃された。

なぜMF版まで買い占められたか?は、要はカメラマニア

でも無い限り、どのマウント品がどのカメラで使えるか

など、誰もわかっていなかったのだ。だから、35mmと

名がつけば全てが買占め対象となった訳だし、買う方も

また同様に、マニアでもなければ、その詳細は知らない。

なので「MINOLTA MDの35mm/F2.8があるぞ」となれば

どどっと、その「希少な35mm」を買い求めた訳だ。

(注:このレンズはデジタル一眼レフでは使えない)

稀に、「デジタル一眼レフで使えるレンズが流通した」

ともなったら、それはとんでも無く高価であり、

平凡なAF35mm/F2級でも5万円以上、高付加価値(しかし

不人気)な35mm/F1.4級となれば、20万円前後の強気の

高額(プレミアム)相場となる事も普通だった。

そんな不条理な時代が、2003年頃から2005年頃まで

続いていた。私の場合は、デジタル機でも使える

35mmレンズを多数所有していたし、そもそもデジタル

で画角が変化する事に、殆ど違和感も感じて無かった。

50mmが75mmになれば「これは最初から75mmだ」と

思って使えば良いし、デジタル機で広角画角が

欲しければ、その都度、銀塩時代の20mmでも持ち

出せば、それで28mm相当になる。

要は、マニア層や職業写真家層であれば、そういう

逃げ方はいくらでもあったのだが、中級層から一部の

上級層あたりでは、ベテランであっても機材を最小限

しか持たず、例えば、NIKON F3に50mm/F1.4を

1本つけて所有しているだけ、というユーザーも大変

多い時代ではあったのだ。

実は、これは1990年代後半に中古カメラブームが勃発し、

最初はそれはマニア層の「カーニバル」であったのだが、

末期には、投機層と金満家等による「市場荒らし」と

なってしまい、純粋にカメラや写真を楽しみたい人達に

とっては、醜く見えてしまう出来事であったのだ。

2000年代初頭のデジタル化により、(銀塩の)中古

カメラブームが急速に終焉した事は、純粋なマニア層

にとっては、

マ「ふう、やっと終わったか、せいせいしたよ。

これで心置きなく、欲しい機材を適価で買える」

となった訳だ。

まあ、だから、中古ブームで沢山のカメラやレンズ

を揃える行為を「物欲にまみれ下品だ」と思う

「反対派」のマニアも多かったのだ。

彼らは逆に、NIKON F3+50mm/F1.4のような

汎用性の高い定番セットを首にかけ、そのオーナー

としての個性や考え方を主張した訳だ。

まあ、今時で言えば「ミニマリスト」がそれに当たる

考えであろうか。最小限のカメラ機材を丁寧に使う、

というコンセプトだ、別にそれはそれで悪く無い。

沢山のカメラやレンズを使う事による知識や経験値や

価値感覚は得られないだろうが、「そういう事は不要だ」

と、ミニマルに考えるならば、その主張には独自の根拠が

あると見なし、反対する理由は無い。

話がそれて来たので元に戻す。希少なAF35mmレンズが

投機層やマニア層により市場から一掃されてしまうと、

現実的に35mmレンズを「50mm標準画角で使いたい」と

考える層にとっては深刻な問題である。

その「大規模ニーズ」に応える為に新開発された

レンズが、本SIGMA EX30/1.4である。

Clik here to view.

「銀塩時代の50mm/F1.4と同等に利用できる」

という点が、一部の中上級層のニーズにドンピシャに

嵌り、瞬間的に大きな人気を博する事となった。

ただし、「ボケ質が悪い」「AFの精度が悪く、ピント

リング回転角が異様に狭く、MFでも精度が低い」

「最短撮影距離が(40cmと)焦点距離10倍則より長い」

など、細かい欠点がマニア層を中心に広まってしまい、

本レンズの人気が長く続く事は無かった。

しかし、本レンズの発売以降、市場には35mmレンズの

流通が復活した。(買占めをしても意味が無くなった)

そういう意味では、本レンズの存在は、不条理に乱れた

レンズ市場を正しい方向に復帰させた「救世主」として、

個人的には「歴史的価値はとても高い」と評価している。

----

では、3本目の35mmレンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格 8,000円)(以下、ZD35/3.5)

カメラは、OLYMPUS E-410((4/3機)

2005年発売のフォーサーズ用の軽量AF等倍マクロ。

初期デジタル時代(2004年前後)において、CANON,

NIKON,PENTAX,(KONICA)MINOLTAのデジタル一眼レフ

は、銀塩AF時代のレンズを、そのまま装着できたが、

他は無理だ。(注:SIGMAやFUJIFILMは例外とする)

上記4陣営に続くメジャーマウントの4/3であるが、

銀塩OM時代のレンズは、アダプターでの利用は

出来ない訳では無かったが、換算画角が2倍となり

「使い難い」と感じるユーザーは多かった。

よって、殆どの4/3機ユーザーは、新規マウントに

合わせた新レンズを購入せざるを得ないという状況だ。

そして、4/3機は、いきなり旗艦級のE-1(2003年)

が発売された事で、高付加価値型の販売戦略である。

その後、OLYMPUSの4/3機は、E-300,E-500,E-330

E-400といった普及機も2006年頃迄の間に発売

されたのだが、交換レンズを新規に買わなくては

ならない事も確かだ。

そこで、4/3システムに対するエントリーユーザー層

に向けた、小型軽量、安価で高性能な4/3用交換

レンズが必要となるのだが、その目的にマッチした

レンズは2本あり、内、25mm/F2.8(パンケーキ)は、

2008年と後年の発売となったので、初期4/3の

エントリー(導入用)レンズは、本ZD35/3.5の

ただ1本しか存在していなかった。

他の単焦点は、150mm/F2や50mm/F2の高性能

(高額)レンズであったし、その他は、殆どが

ズームレンズだ。

単焦点の一般選択肢は、本ZD35/3.5しか無い。

Clik here to view.

の初級中級層は多かった。私に「どのレンズを

買うべきか?」と相談を持ちかけて来た4/3初級層

にも本レンズを推奨した。私は、当時本レンズを

未所有だったので心苦しい点があったが、他に

選択肢が無いので、ノーチョイスであったのだ。

後年、およそ10年も過ぎた2010年代中頃になって

私は、ようやく本ZD35/3.5を購入した。

既に4/3システムも終焉していた為、安価に購入

できたからだ。

本レンズを使ってみて、そこそこ高性能でコスパが

とても良い事がわかり、これであればビギナー層

が使ったとしても、何の不満も無いだろうと思い、

ようやく10年程前に、

「所有してもいないレンズを他人に推薦した」

という、マニア道に言えば有り得ない事態への

罪滅ぼしとなった訳だ。

(注:カメラやレンズに限らず、様々な市場分野

における専門評価者等のレビュー記事でも、その

ライターが「自身でその製品を買った」という発言

が無い場合は、そのレビュー内容は「信用するに値

しない」と個人的には見なしている。

自分が欲しいとも思わない製品を、他人に推奨する

事自体、有り得ない話だからだ)

----

さて、4本目の35mmレンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格 18,000円)(以下、DX35/1.8)

カメラは、NIKON D300 (APS-C機)

2009年発売のDXフォーマット専用AF準広角

(標準画角)エントリーレンズ。

2000年代後半において、デジタル一眼レフが殆どの

カメラユーザー層に普及すると、メーカー側では

デジタル一眼レフに付加価値を付ける事が困難に

なってきた。一応2000年代では「画素数が大きい

カメラが良く写るカメラだ」と、メーカーや流通市場

は、そう消費者層に言い続け「刷り込んで」いった。

同時に、半導体技術もセンサーの画素ピッチを狭めて

画素数を上げるように技術を進歩させたから、そういう

方向性は、だれも損をしないやり方であったからだ。

しかし、ピクセルピッチが数μm(旧称、ミクロン)

ともなると、もうそこから先は進化が難しい。

ユーザー側でも、際限なくカメラの画素数が増えていく

状況をもう10年近く(注:デジタルコンパクト機の

普及は、1990年代後半であったから)見て来ていて、

600万画素もあれば、一般撮影での最大、ワイド四ツ

切り程度のプリントには耐えられる事はわかっていた。

だから、「新機種は2000万画素だ」とか言われても、

ちょとわかっている中上級ユーザー層であれば

「ふ~ん、もうそこまではいらんよ」と、魅力

(付加価値)を感じられなくなってきていた。

おりしも、市場では、ミラーレス機が新規発売され、

さらに、スマホの普及もぼちぼちと始まり、旧来の

携帯電話にも、ほぼ全機種にカメラが搭載されていて

一般層は、それらの簡便な撮影機材で写真を撮って

いた。ネットの世界ではBLOG等のSNSも一般的に

なりつつあり、簡便な撮影機材による日常的な写真を

撮影する事が世間では普通になる。

もう、これまでのような古い感覚で、高価で重い

一眼レフシステムを秘境のような誰も来ない場所に

まで持っていき、綺麗な風景を撮る、などという

文化は無い。カメラメーカーやフィルムメーカーが

販売店などに配布する高精細な写真ポスターも、

銀塩時代は、そうした「絶景」のような写真が殆ど

であったのが、ユーザー層は「もうそんな写真は

何度も見ているのでつまらない」と言い、この時代

からの販促ポスターは、可愛い動物とか、変わった

異国の日常風景とか、そういうものに変化していた。

さて、これらの状況が何を表しているか?と言えば

2010年前後の一般ユーザー層は、デジタル一眼レフ

に飽き飽きしていて、興味を示さなくなってしまって

いたのである。事実、この頃から、それまで右肩

上がりであったデジタル一眼レフの売り上げは

下向きに転じてしまっている。

このままではデジタル一眼レフ市場が縮退し、

事業が続けられなくなる、と思った各メーカーでは

付加価値追加が困難になっていたカメラ本体ではなく

交換レンズの方に目をつけた。

Clik here to view.

ビギナー層に売る、そういう高性能レンズを初めて

手にしたビギナーは「なにこれ、凄い写りだなあ、

やっぱ、携帯電話のカメラとは全然違うや」と

驚いてくれて、SNSにもそういう写真を拡散して

くれたり、ユーザー自身も交換レンズに興味がでて

きて、より高価な高級レンズも買ってくれる可能性も

ある。

最初に売った安価な高性能レンズは、高級レンズの

販売機会損失の視点でメーカー側は損をしているが、

後になって高級レンズを買ってくれる確率が増す

ならば、「損して得とれ」の言葉を地で行く状況と

なるだろう。

こうした市場戦略を「エントリーレンズ(戦略)」と

本ブログでは呼んでいる。

なお、この時代に始まった戦略ではなく、古くは

1990年、CANONによるEF50/1.8Ⅱがその走りだと

思われる。

まあつまり、縮退した市場を活性化させる為の

「カンフル剤」のような効能を狙う商品だ。

----

さて、5本目の35mm(級)レンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格 11,000円)(以下、DT30/2.8)

カメラは、SONY α700 (APS-C機)

2009年に発売された、APS-C機(α Aマウント)専用

準広角(標準画角)等倍マクロAFエントリーレンズ。

上記、NIKON DX35/1.8と、全く同様の事情と市場戦略

を狙って市場に投入されたエントリーレンズである。

本レンズのみならず、この時期にSONYより数本の

エントリーレンズが発売されている。

中には、NIKON DX35/1.8と同スペックのDT 35/1.8

(2010年)もある。

SONYは、2006年にKONICA MINOLTAよりカメラ事業

(α)を引きついでいたが、まだ新規の一眼レフ

メーカーである。

この間、α700(2007年)等の主力一眼レフは、

SONY独自の特徴を持たず、他社の後追い、という様相

も見られた。このままではジリ貧であるので、

2010年を目処にSONYは、思い切った戦略転換を図る

為の開発がスタートする。

それはミラーレス機NEX(後のフルサイズミラーレス機

αシリーズに繋がる)と、一眼レフとミラーレスの

ハイブリッドのαフタ桁シリーズ(α55が2010年発売)

であった。

しかし、一眼レフの方は、α55だけではインパクト

が少ない(注:ミノルタ時代から続く文化により、

MINOLTA→KONICA MINOLTA→SONYにおいて

「7番機」は、メーカーから見ても革新的な機体で

あるという宣言がなされている事と等価)

いずれα77や、α99を出すだろうが、まだ開発に

時間がかかる。

その間、縮退しかけている一眼レフ市場を盛り返す

為に、SONYも、NIKON同様のエントリーレンズ戦略を

この時期に仕掛けた訳だ。

Clik here to view.

仕様や作りに手を抜かない製品であった。

(NIKONのブランド・バリューを維持する為である)

対して、SONYのエントリーレンズは、外観等は、

プラスチックス製で、思い切り手を抜いているが、

その代わり、本レンズは等倍マクロとしては、

当時最も安価なレンズだと思われる。描写力も

特徴的では無いものの、さして悪く無い。

また、姉妹レンズDT35/1.8も他に類を見ない最短

撮影距離(23cm)や、そこそこ良く写る描写力、

といった、性能面で圧倒しようとした。

両社のエントリー戦略はコンセプトが異なるが、

いずれの場合もユーザー側から見れば、コスパの

極めて良いレンズが入手できる訳だから望ましい。

以降、私は、各社の「エントリーレンズ」と見られる

ものは、ほぼ全てを無条件で購入する事にした。

(注:メーカー自身では、エントリーレンズとか

格安レンズ等と呼ぶ事は無いが、ビギナー層に向けて

「はじめてレンズ」のような愛称をつける場合はある)

----

では、6本目の35mm(級)レンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格14,000円)(以下、E30/3.5)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

2011年発売のミラーレスEマウント(APS-C機)用、

小型軽量AF等倍マクロ。

SONYがミラーレス機の市場に参入したのは、2010年

のNEX-3/5であった。しかし、それ以前に市場には

μ4/3機だけがミラーレスとして存在していた状況

であるので、ミラーレス機のユーザー層が、実際に

どんな傾向やニーズとなるのかは、たとえメーカー

側から見ても未知の領域だ。

なので、2010年~2012年迄のSONY製ミラーレス機

(注:これらは、全て「NEX」という製品名だ)は、

この間に展開した様々な機種毎に、全て、その方向性や

コンセプトがバラバラである。

もっとも、それはそれで良い、何故ならば、それらの

NEXユーザー層から意見を収集する為の、テスト・

マーケティングの期間と目的があったからだ。

その結果、SONYは、2013年には高付加価値志向に

ターゲットを絞り、旧来のNEXを「α」に改め、

ミラーレス高級品路線への移行戦略を開始した。

本レンズE30/3.5は、そのテストマーケティング期間

に発売された、エントリーマクロレンズである。

女性層等が、クラフト小物とか、料理等を撮って

SNSにアップするような目的を想定したレンズで

あろうと想定される。その根拠であるが、本E30/3.5

には、一般自然撮影(草花等)には全く向かない

強い輪郭強調の特性が与えられていて、その結果、

被写体はカリカリに、ボケはガチガチに固い、という

描写傾向がある。

Clik here to view.

にも、少なくとも被写体だけは、非常にはっきり、

くっきりと写る、という特性だ。

この特性は、この直前に発売された、Aマウント用

DT30/2.8Macro(前述)とも、まるで異なる。

DT30/2.8は、従来通りの普通のマクロ描写だ。

最初私が本レンズを入手して使った際に思ったのは

匠「おいおい、こんな極端な特性にして、大丈夫

なのかよ? 普通のマクロとして使えないじゃあ

ないか!」

と驚いたのであるが、まあでも、長年使っていくと、

このE30/3.5には、このレンズで無いと、他のレンズ

では絶対に得られないエキセントリックな描写傾向

があるから、これはこれで良いかぁ・・

と思うようになってきた。つまり、変な(?)写りの

レンズだとしても、その特徴と長所短所がわかって

いるならば、レンズを使う側で、その弱点を回避する

なり、または逆に強調して使えば面白い、という訳だ。

----

さて、7本目の35mm(級)レンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格 12,000円)(以下、EF40/2.8STM)

カメラは、CANON EOS 7D (APS-C機)

2012年発売の、フルサイズ対応AF薄型(パンケーキ)

準広角(準標準)レンズ。

他社にやや遅れて、CANONも一眼レフ市場での

エントリーレンズ戦略を実行。

そしてCANONは、ミラーレス機市場に最も懐疑的で

あったかも知れず、加えて、一眼レフ市場では、

最もメーカーシェアが高い状態を2000年代に

作り上げた訳だから、もし安価なミラーレス機を

作って売ってしまったら、利益の根幹となる一眼レフ

が売れずに困った事となる。

しぶしぶながら、CANONがミラーレス機市場に参入

したのは、他社に比べて最も遅い、2012年の

EOS M(未所有)からであった。

しかし、これ(ミラーレス機市場参入)をすると、

SONYのケースと同様に、一眼レフへも、なんからの

薬剤を投与しておかないとならない、さもないと、

ユーザーの皆が一斉に新規ミラーレス機に流れて

しまうと、一眼レフの売り上げがさらに落ちるからだ。

だから、CANONでは、この2012年に、EOSフルサイズ機

として最も安価かつ最軽量のEOS 6Dを市場投入した。

同時に、本EF40/2.8を、エントリーレンズながら

CANON史上初のパンケーキ(薄型)レンズとして発売。

ミラーレス、一眼レフ、交換レンズの全てにおいて

隙の無い話題性戦略を展開した訳だ。

Clik here to view.

CANONの市場戦略には優位性があった事であろう。

しかし、この後、2013年には、水面下で進んでいた

SONYの高付加価値化戦略としての、超小型最軽量

フルサイズ・ミラーレス機、α7/Rが発売され、

市場はいっせいにそちらに注目する事となる・・

(注:これらは「革新的な7番機」である)

----

さて、8本目の換算35mm級レンズ。

Clik here to view.

(型番:H-H020A)

(中古購入価格 23,000円)(以下G20/1.7)

カメラは、PANASONIC DMC-GX7 (μ4/3機)

2013年に発売された、μ4/3機専用AF薄型大口径

単焦点準広角(40mm相当)レンズ。

このレンズには初期型(未所有)が存在する。

G20mm/f1.7(初期型)は、2009年のDMC-GF1の

キットレンズ(DMC-GF1C型番)となっていて、

当時はμ4/3機そのものが、エントリーカメラであった

し、その中でも最も安価なGFシリーズのキットレンズ

であったから、初めてレンズ交換式カメラを手にする

入門層は、その付属レンズの20mm/F1.7という

高性能単焦点の描写力に、まさしく度肝を抜かれて

しまっていた。まあ、それまでの時代では携帯カメラや

コンパクト・デジタル機を使っていたような人達だ、

背景が綺麗にボケるレンズ等は、一度も見た事も使った

事も無い訳だ。

Clik here to view.

噂がビギナー層から広まり、2010年代前半には中古

市場で入手困難となってしまった。これは投機層が

その噂を聞いて買占めに走ったり、そこまで行かずと

しても、中古相場はかなり高騰してしまっていた。

でも、しょせんはビギナー層の感想だ、何故それが

わかるか? と言えば、「神レンズだ」という流行語

に乗っただけの平凡なボキャブラリーで物事を語る

事は、普通のマニア層であれば絶対にしない、もっと

他の表現の方法論をいくらでも知っているからだ。

下手をすれば、お小遣いを貯めてDMC-GF1Cを買ったか、

親に買って貰ったかの、中学生高校生の感想だったかも

知れない。(参考:後継機種DMC-GF2Cへのフルモデル

チェンジの為、DMC-GF1Cキットは、2011年頃に、

新品在庫処分により、定価の半額くらいにまで値引き

され、安価になっていた。ビギナー層には買い頃だ)

・・まあ、大人であれば同様に表現の手法はいくらでも

知っているからで、「神レンズだ」の評価内容では、

どう見ても、子供の国語力でしか無い訳だ。

さて、そうした「風評被害」により、私もこのG20/1.7

を入手するのに手間取ってしまった。たまにでる中古

は、「神レンズ」であるから、2万円台後半以上と

予想される性能から比べてコスパが悪すぎる。

準標準域画角で、F1.7の開放性能、高描写力、ただし

MF操作性は壊滅的に低い、という事前予想性能からの

相場妥協点は、高くても1万円台後半という所だ。

たとえば、2012年のSIGMA 30mm/F2.8 EX DNで

あれば、μ4/3機用に、同等の高性能で、新古品が

1万円以下で出回っていた位なのだ(注:翌年の

ART LINEへの統合の為の、旧製品の在庫処分価格)

さて、という訳で、結局、私は、G20/1.7の初期型

の入手は諦めた、いくらなんでも風評被害が酷すぎる。

超ビギナーか、下手をすれば、子供が言い出したかも

知れない「神レンズ」発言に、市場や大人のユーザーは

振り回されすぎだ。

で、後年に、DMC-GX7とのキット(DMC-GX7C)で

発売された本Ⅱ型の方を別途入手した次第である。

こちらは初期型と同じ光学系ではあるが、マニア向け

のGX7のキットレンズとしてのコンセプトがある為、

通向けの格好良い外観デザインに改められていた。

そうであれば、こちらを買うのが大人の選択だ。

----

では、9本目の35mm(級)レンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格 55,000円)(以下、Touit32/1.8)

カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

2013年発売のAPS-C型ミラーレス機(FUJI X,SONY E)

専用、AF準広角(標準画角)レンズ。

ミラーレス時代となってから、カメラ市場は混迷

しているように見られた、だが、それはある意味

新しい消費の時代の到来とも言え、この時代では、

もうモノは世の中に溢れかえっているので、ユーザー

毎の、様々な志向性、趣向性に応じて、あらゆる

タイプの商品(カメラ)を発売する必要がある時代

なのだ。

レンズも「35mmが絶対に必要だ、何故ならばそれは

スナップ写真を撮るのに最適な画角だからだ」などと

古い時代(およそ1950年代~1970年代)のような

事を言う人達も、もう皆無となっていた。

何故ならば、そんな事を言う人達が若い頃に写真

を始めて、その概念を習って(勉強して)いたと

しても、その人達は、もうこの時代では、70歳代~

90歳代と高齢だ。もはや一眼レフで街中でスナップ

を撮る年齢層では無いだろし、今時の世情で、そんな

昔の時代のような撮り方をしたら「盗撮だ!」とか

「肖像権無視だ」とか言われて犯罪者となってしまう。

まあ、なので、もう35mmのレンズの歴史も自然消滅だ、

カメラファン(マニア)からすれば、悲しい事実

かも知れないが、時代が時代だから、もうどうしようも

無い。

Clik here to view.

新レンズが色々と出来てきている。

このTouit 32/1.8も同様、APS-C型ミラーレス

専用なので、ほぼ50mm画角の標準レンズ相当として

使える汎用性の非常に高いレンズである。

おまけにカール・ツァイスブランドである、勿論、

現代のカール・ツァイス銘のレンズは、その全てが

日本製である。ツァイスは、もう1970年代前半以降

このレンズの時点では約40年間も自社ではレンズを

作っていないのだ。

他のツァイスレンズは国内製造メーカー名が公開

されている場合もあるが、このTouit に関しては

製造メーカーは非公開である。勿論だいたい想像は

付くが、販売側には不利益となる情報であろう。

新規一般のユーザー層は、いまだ「カール・ツァイス」

と聞けば、「ドイツの、先進的で立派な工場で、物凄く

高品質なレンズを、マイスターような優れた職人達が、

こだわりを持って作りつづけ、その高級レンズが

世界中に輸出され、ユーザーは皆高性能を褒め称える」

と、まるで御伽噺や映画の世界の話のような、重大な

カン違いをしている訳だ。

で、あれば、その「夢」を壊してしまう事は、

ある意味「無粋」な事なのかも知れない・・・

----

では、今回ラストの35mmレンズ。

Clik here to view.

(中古購入価格 8,000円)(以下、YN35/2)

カメラは、NIKON D5300(APS-C機)

2018年頃(?)に発売された、中国製のフルサイズ

対応AF準広角レンズ。

さて、もう現代では「35mmレンズは終焉している」

と前述したのだが、そういう世情において、また

新しいムーブメント(動向)が出てきている。

それは、「昔の名レンズのコピー品」という世界だ。

2010年代後半に、海外(中国等)の新鋭メーカーが

多数、日本のレンズ市場に参入してきている。

2010年代前半の、国内各社のエントリーレンズ戦略

も、結局思った程の効果は得られなかった。市場は

その予想を上回るほど多様化の時代となっていて、

もはやカメラも、生活の一部として、家電製品化

してしまっている。家電製品ならば、必要だと

思った時に、量販店へ行き、あれこれと比較した

上で「じゃあ、これを下さい」と買ってくれば

それで終わりだし、家電製品であるから、旅行

やら冠婚葬祭やら、イベント等で、必要な際に

必要な量の写真を(全自動で)撮れば、それで

十分だ。「カメラ道を極めるには?」などという

求道的な話には、ユーザーの誰も興味を示さない。

その結果、本格的カメラの市場はますます縮退を

続け、見るも無残な状態だ。たまに奇特な初級者

ユーザーが「どうせ買うならば良いカメラが欲しい」

となって、新鋭の高額な高級カメラを買ってくれる

のであるが、ベテラン層は、そうした新型カメラが

コスパが悪い事を知っていて、買い控えをするから、

結果、新鋭高級カメラと高級レンズで武装して

いるのは、そのほぼ全員がビギナー層である、という

極めて不自然な状態の市場となってしまった。

「何もわかっていないビギナーしかカメラやレンズを

買わない」という事が良くわかったメーカーや市場は

2010年代後半から、ますますその戦略をエスカレート。

ビギナー層が喜ぶ超絶的なスペックを並べ立てた

カメラやレンズを超高額で発売し、ビギナー層がその

罠にかかるのを待っている、という、えげつない世情

になってしまった。

したがって、新鋭レンズに、低価格で、良心的な

スペックを持つものが1本も無い! という不自然な

市場である事に気づいた海外(中国等)では、

2010年代後半に、その空洞化した国内(日本)低価格

帯レンズ市場に怒涛のように侵攻を開始した。

だって、他にライバルとなる日本製品は、そこには

1つも存在しないのだ、これはやりたい放題であろう。

しかし、日本のユーザー層は目が肥えている。

昔の時代のように、中国製の「安かろう、悪かろう」

等という製品を販売してしまったら、一瞬でユーザー

層から猛反発され、日本市場から締め出しを喰らって

しまうかも知れない。

そこで、中国製と言えども、日本製品を上回る品質や

性能で、かつ、低価格な製品を展開しないと、日本の

市場ではやっていかれない。

製造に関しては、今や中国が世界トップクラスだ。

かつて高度成長期には勿論日本がトップであったが

バブル期での土地や賃金の値上がりとかが、色々と

あってから、日本の製造業は競争力をなくして

しまっていたのだ。だから、現代のカメラ製品も

ブランド力にモノを言わせて、ユーザーには不要とも

言える機能を売り文句として、何もわかっていない

ビギナー層にそれを売るしか無い状態なのだ。

(例:優秀な手ブレ補正機能が入っていないと、

ビギナー層は手ブレを防げず、その事を怖がるから、

それが入っているカメラやレンズだけを欲しがる)

さて、製造力がある中国だが、後、足りないものは

何か? それは設計力とブランド力であろう。

ブランド力は簡単には得られない、地道に長期間

良い製品を提供しつづけて、やっと得られるものだ。

ブランドを諦めるとすれば、あとは優秀な設計だ。

レンズの場合、優秀な設計が高描写力、高性能に

直結する。

幸い、現代では、パソコン上で動く光学設計ソフト

があり、誰でもレンズ設計が出来るようにはなったが

それとて全自動で設計すると、非球面や異常分散

ガラスを使った、とても贅沢な設計を提案して来る

から、そういうレンズは高額すぎて売れない。

(注:国内メーカーでは、その手法で自動設計した

超高性能レンズを高額に売る方針に転換した企業もある)

何か元になるレンズ設計の教科書があれば良いのだが・・

という事で一部の中国企業が注目したのが、

「過去の名レンズの設計をコピーするか、改変して使う」

という方法論だ。

Clik here to view.

のフルコピー製品だ。ここまで完璧にコピーが

出来るのは、何か世に言えない裏事情があると推測

できるが、そこは本記事では詮索しないでおこう。

まあそれに、完全コピー品にとどまらずに、本レンズ

では、CANON EFマウントを、NIKON Fマウント(注:

レンズ内モーター有り)に変更している。

このレンズのような完全コピー品に限らず、銀塩

時代の名レンズの焦点距離を、1/2~2/3程度に縮小

したような「ジェネリック・レンズ」が多数存在

している。本記事では冗長になりすぎるので、その

詳細は割愛するが、他記事でも色々と説明している。

本記事のまとめとしては、銀塩MF時代にあれほど

隆盛を誇った35mmレンズも、1990年代のAF時代から

は、ひっそりと展開されていたにすぎず、2000年代

からのデジタル時代において再注目されたのは、

APS-C機の標準レンズとして、であった。

2010年代からはユーザーニーズが多様化し、

再び、忘れかけられた存在となっていたのだが、

本記事では未掲載のTAMRON SP35/1.8等の

新鋭35mm高性能レンズの発売もあり、多種多様の

価値感やニーズの中の1形態として、かろうじて

生き残っている。

この場合の35mmレンズの新発売は、市場縮退を

受けた各社のフルサイズ機の販売戦略に呼応し、

フルサイズで汎用性の高い35mmの再発売であろう。

ただ、もう若干、時代感覚が違ってきているので、

35mm単焦点が爆発的なヒット商品になる要素も無い。

また、2010年代後半からは、過去の名レンズの

コピーをコンセプトとした中国製品の流通が

活発となり、その一環で、また35mm級レンズへの

注目が始まっている・・ と、まあそんな歴史である。

で、過去の銀塩MF時代の35mmレンズの説明が後回しに

なって申し訳ないが、それは次回記事に譲るとしよう。