本シリーズは、所有しているミラーレス機の本体の

詳細を世代別に紹介して行く記事群であり、今回は

ミラーレス第四世代・成熟期の「CANON EOS M5」

(2016年発売)について紹介する。

![_c0032138_14513712.jpg]()

合致したレンズを装着し、試写を行い、実写写真を

掲載しながら使用感や長所短所を見極めていく。

なお、ビギナー層での機材レビュー記事のように、

「買って来ました。箱を開けてみました」といった

玩具(おもちゃ)を喜ぶ子供のような内容ではなく、

本ブログでのカメラやレンズのレビューについては、

最低限1年間程度使用し、カメラであれば、最低限

1万枚程度を、じっくり撮影した後での評価である。

撮影機材を1週間やそこらの短期間借りて使った位では

わからない点が山ほどある。これは例え専門的評価者

による新製品等のレビュー記事の場合でも同様であろう。

現代のカメラやレンズは、いずれも奥の深いものばかり

という状況だ。

さて、今回の使用レンズは3本、

1)CANON純正EF-Mマウント標準ズーム

2)他社EFマウントレンズ(電子アダプター使用)

3)他社製MFのEF-M用レンズ

を、それぞれ装着してみる。

![_c0032138_14522084.jpg]()

CANON EF-M 15-45mm/f3.5-6.3 IS STM

(2015年発売、中古購入価格 8,000円相当)

を使用するが、記事途中で適宜、他のレンズに交換する。

「EOS M5」は、CANONが2012年から販売を開始した

APS-C型センサー搭載ミラーレス機「EOS Mシリーズ」

の内、5番目(M,M2,M3,M10,M5)に発売された機種

である。(2016年発売)

CANONは、ミラーレス機市場への参入が最後発であり、

本機EOS M5より前の機種は全て「EVF非搭載」および

コントラストAFのみの仕様であったが、本機において

初めて、EVF内蔵および「デュアルピクセルCMOS AF」

(像面位相差AF)を搭載した本格機であり、結果的に

EOS Mシリーズの内の最上位機種に当たる。

なお、2018年からの、フルサイズのRマウント機

の展開開始により、本機EOS M5の立ち位置は微妙と

なり、上位機種への誘導の目的も果たせなくなり、

早々に生産終了となってしまっている。(つまり

EF-Mマウント機は、あくまで入門層向けとなった)

![_c0032138_14513752.jpg]()

付属の本レンズは、平凡な仕様(性能)である。

(=ビギナー層向けに、解像感を高める事に主眼を

置いた設計で、ボケ質等への配慮が少ない)

私は通常は、こういう「飽きが来る」セットを買う事は

まず無いのだが、これは「イベント記録撮影」用途での

「消耗用システム」を意図しての購入だ。

まあつまり、雨天、酷暑、砂や埃、海辺、レンズを

どこかにぶつける、等の屋外の過酷な撮影環境において、

「いつ使い潰してもかまわない」という、安価で実用性

の高いシステムを意図したものである。

こうした用途では、描写表現力等の性能は、さほど高い

物は必要とされない。むしろ、比較的シャープに写り、

小型軽量で、速写性が高く、かつ屋外撮影では逆光耐性に

優れたレンズが望ましい訳だ。

![_c0032138_14513715.jpg]()

撮影用システムを組んではいるが、いずれも細かい弱点

(欠点)があって、なかなか「完璧」というものが無い。

本システムでは、一応、性能面では及第点なのだが

カメラ本体が高価であり、セット価格が中古であっても

約5万円(税込)となった事で、「消耗用システム」

としては、ややコスパが悪い。

(=壊しても良い、という程に安価では無い。

ただし、近年では中古相場の下落が大きい)

よって、当初は雨天等の過酷すぎる環境を避け、2万枚

程撮影して減価償却ルール(1枚3円の法則)をクリア

した頃から以降、過酷な撮影環境に廻している。

まあしかし、こういうシステムは趣味撮影においては、

「エンジョイ度」が、かなり低い状態となってしまう。

何故、「デジタル一眼レフやミラーレス機を買う」

となると、エントリー(入門)層は、こういったレンズ

キットにしか目が行かないのであろうか? まあ、勿論

交換レンズに関する知識が皆無であるから、やむを得ない

とは言えるが、「入門用デジタル機+初級標準ズーム」

のセットでは、大半の入門ユーザーは、遅かれ早かれ

「写真を撮る事に飽きて」しまう。

そうなれば、もう二度とカメラを買ってくれないという

リスクもある為、メーカー側としても、もっと奥の深い

(上達しても使える、あるいは上達を促す)セットを

販売した方が得策なのではなかろうか?

(注:メーカーや流通側としては「ややこしい製品を

出しても売れないよ!」と、主張するかも知れないが、

その事自体が「消費者層を下に見ている」事となる。

そもそも、メーカーの商品形態が変わらずして、消費者

は変わりようが無い)

まあ、その点、本機EOS M5では、今回使用のキット

レンズEF-M15-45とのセットの他、「クリエイティブ

マクロ ダブルレンズキット」と言う名称で、

「EF-M18-150mm/f3.5-6.3 IS STM」および

「EF-M28mm/f3.5 Macro IS STM」(LED照明内蔵)

の2本のレンズが付属したセットが存在していた。

そちらのセットであれば、高ズーム比で望遠域も十分、

レンズ交換で近接撮影にも対応できるから、エンジョイ度

も被写体汎用性も高まる事であろう。

ただし、そのセットは、税込みで20万円越えの高価な

商品だった為、エントリー層が、おいそれと買える物では

無いであろう。もし消費者が、その予算を出すならば、

もっと本格的なカメラに目が行ってしまう筈だ。

ちなみに、レンズ側の価値は、現代のビギナー層では、

これっぽっちも理解できない。全員が全員、カメラ本体

の事にしか目が行っていないのだ。だから、そういう

クリエイティブなセットを企画するならば、もっと

ローコストでユニークなレンズ群をバンドリングする

のがバランス的には適正になると思われる。

(例:性能はさておき、企画コンセプトとしては

「ニコンおもしろレンズ工房」(1995年)あたりが

良い実例かも知れない。→特殊レンズ第13回記事)

なお、私もLED照明付きのマクロレンズは欲しかった

のであるが、EF-M版で買ってしまうとEOS M機でしか

利用できない事、それと本機より前(EOS M10まで)の

EOS M機にはデュアルピクセルCMOS AF(像面位相差AF)

が搭載されておらず、EF-M28/3.5は、店頭で旧機種で

試した結果、ピント精度・速度に課題があると見なし、

見送った。

代わりに、翌年発売のEF-S35/2.8(2017年)を購入。

そちらであれば、EOSデジタル一眼レフAPS-C機、および

ミラーレスのEOS M機で兼用できる為、汎用性が高い。

(→レンズマニアックス第54回記事参照)

![_c0032138_14522971.jpg]()

平凡なスペック故に、描写表現力の増強を意図して

近代のCANON機に備わる比較的優秀なエフェクト機能

(クリエイティブ・フィルター)を用いたくなる。

本機の場合、ライブビューエフェクトは、かろうじて

可能だが、カメラ設定が効かない等、制限事項が多い。

まあ、再生メニューからの「事後エフェクト」であれば

この問題は起こらない。それと、前年2015年発売の

EOS 8000Dでは、事後エフェクト時に、前回掛けた

エフェクト種を記憶できなかったが、本機の場合では

それを記憶しているので、好ましい改善だ。

![_c0032138_14522946.jpg]()

事は短所であろう。特に、本レンズEF-M15-45を

使用時には、望遠端換算画角が72mm相当と、少々

物足りないので、なおさらこれは問題点に感じる。

まあ、トリミングをすれば良いのだが、事後編集コスト

(手間)を考えると、できれば撮影時に構図調整は

済ませておきたい訳だ。

![_c0032138_14522901.jpg]()

(注:2000年代までのCANON EOS系機の大多数は、

操作系に配慮していない状態であったのが、2010年代

前半以降のEOS系機の操作系は相当に改善されている)

しかし、露出モードダイヤルに物理的なロックがあり

これは必ず解除しながらでないと使えない仕様なので

(注:他社機ではトグル動作で、ロックのON/OFFを

切り替える事が出来る仕様の物が増えてきている)

ちょっと不満である。ただ、通常の撮影技法であれば

露出モードを頻繁に変える事は、まずあり得ないので

これはまあ、これでも良いであろう。

![_c0032138_14522985.jpg]()

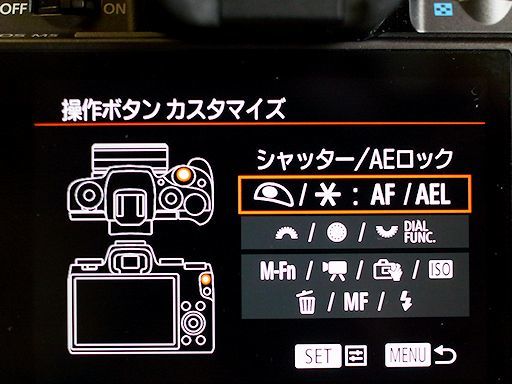

これらに割り当てる(アサインできる)機能がかなり

限られており、現状ではあまり実用性は高く無い。

(注:CANON機では、予め操作子だけを先に搭載して、

それに割り振る機能は後継機で充実される場合もある。

→急に新操作子と新機能を搭載すると、前機種での

保守的なオーナーから「わからない、使い難くなった」

等のネガティブな意見が出るケースを警戒してだと思う。

これは、新しい操作系を理解できないユーザー層側に

殆どの責任がある課題だが、まあ、その対策としては、

事前の新操作子の搭載は、有効な戦略だと思われる)

![_c0032138_14524058.jpg]()

(=ダイヤルやボタン等に割り振られる設定要素が

必要に応じて変化する)であるから、将来的な機能の

充実と操作系の改善は、期待ができる所だ。

(注:とは言え、EOS M機のシリーズでは、もう将来

の高性能機の展開は期待できない)

それと、M-FnやDIAL FUNCはコントロールパネル形式の

GUIを表示中は無効化されてしまう、この点も不満だ。

他、メニューは全体的に簡素、これは「機能不足」と

言い換えても良いであろう。

例えば「ISO感度低速限界設定」の機能が無かったり、

「カスタム機能(ファンクション)」設定も、僅かに

2項目しか無くて、目を疑った。

![_c0032138_14524001.jpg]()

設定で使用不能なモードは、登録しても表示されない

のだが、これの区別が、マイメニュー登録時でも

有効となり、例えば「まだ2つ3つの機能は追加登録

できる」と思っても、実は既に登録済みの機能が

現在の撮影モードでは表示されていないだけであり、

追加登録が不能となり、慌てて「故障か?」と疑ったり

して、ややこしく煩雑だ。

ここは他のEOS機のようにグレーアウト(現在使えない

機能は灰色文字でメニューを表示する)で良かった

のではあるまいか?

まあでも、カメラ市場の縮退により、EOS M系列機を

買うユーザー層はビギナー層ばかりとなっている事を

想定しての、こういう仕様なのかも知れない。

(とは言え、「グレーアウト」はパソコンソフト等で

当たり前の表示手法であり、誰でも知っている筈だ)

なお、マイメニュー設定時以外でも、本機EOS M5は

「可変メニュー項目」構造となっていて、装着する

レンズによっては、表示されないメニュー項目もある。

(例:EF-MのAFレンズ以外では、「フォーカスモード」

メニューが表示されず、これが出ないと、シームレス

MF時でのピーキング表示設定がON出来ない課題がある)

ここは良し悪しあるが、全体的には不満事項であろう。

----

それから、重要な問題点だが、本機EOS M5、および、

殆どの(恐らく全ての)CANON製デジタル(銀塩も)

一眼レフは、カメラを片手だけで保持して、電源を

入れる事が出来ない。

つまり、必ず「両手操作が必須」という事だ。

(本機でも、電源スイッチが左上部にあり、右手で

カメラを支えて、左手で電源を入れないとならない)

昔からCANON機は、ずっと、そう(両手を使わないと

電源が入らない)であったので、基本的にそうした

UI設計思想なのだろうが・・

世の中には片手が不自由な人も居るだろうし、健常者

であったとしても、片手が重い荷物や買い物袋、雨傘

等でふさがれているケースも良くある。

実際に私も、左手が塞がった状態で被写体に出くわし

カメラバッグの中から右手でカメラを取り出す、

すると、CANON機だったので、「あちゃ~、これじゃあ

電源が入らず、撮れないよ」と撮影機会を不意にする

ケースも何度かあった。

ちなみに、取り出したカメラが他社機であれば・・

大多数の他社機では、片手(右手)のみで電源が入り、

AFレンズを装着しているならば、ピントリング操作も

不要で、単焦点であればズーミング操作をする必要もなく、

そのまま絞り値や露出補正も設定が可能で、勿論、右手

だけでシャッターを切れ、難なく片手撮影が出来る。

(注:「それでは構図が決めれない」等と、野暮な事は

言うなかれ。装着しているレンズが単焦点であれば、

「常にその画角の構図を描きながら」歩いている事が

カメラマンの本質だ。だから、カメラを構えた瞬間に

写真を撮る事が出来る。で、そういう風な「構図感覚」

を持っていなければ、それはビギナーでしかない)

本件は、CANON側での「設計思想」があったとしても、

「両手でカメラを持って電源を入れなくてはならない」

という理由や重要な必然性は、あるのだろうか??

私が、もし怪我等で左手が使えなくなったならば、

CANON機は全て捨てる(処分する)しかないであろう。

まあ、これらの多くの課題により、本機EOS M5の

「基本性能」や「操作性・操作系」の評価は、あまり

高得点を与える事は出来ない状態だ。

----

さて、ここで装着レンズを交換する。

![_c0032138_14524042.jpg]()

(2018年、新古品購入価格 100,000円)

マウントアダプターは、CANON EF-EOS M

「EF-EOS M」マウントアダプターは、比較的安価

(定価12,000円+税。中古購入価格5,000円)

な電子アダプターであり、EFマウントレンズ

(EF/EF-S、純正およびサードパーティ製の電子接点

付きレンズ)の、AF作動、絞り調整、手ブレ補正、AF/MF、

LED照明点灯、等の全機能をEOS M系機体で利用できる。

まあ、価格が安価なのは、同一メーカーでの機種

(シリーズ)間での、相互互換性を維持する為であり、

もし、EF/EF-Sレンズが、EOS M機に全く装着出来ない

とか、アダプターが無い、アダプターでの機能制限が

大きい、アダプターが高価、などと言うケースでは、

ユーザー層の反感を買ってしまうからだろう。

![_c0032138_14524092.jpg]()

から、銀塩AF一眼レフ(EOS)への転換期(1987年)

において、「FDレンズを新規EOS機で利用できない」

という措置をやってしまい、当時のユーザー層からは

不評の嵐となった。FDマウントの所有レンズ群が

新しいEOSでは絶対に使えず、全て無駄になるからだ。

この仕様ミスは、その後30年以上たってもマニア間

等で、ずっと恨みを込めて語り継がれる事となる。

(参考:巷で言われる「CANON New F-1は名機なので

EOS登場後も長らく愛用された」は、実は、それは

「EFマウントに変更された不満の表明」であった事が

真実である。→銀塩一眼第9回「CANON New F-1」編)

また、2000年頃にはEFマウントの通信プロトコル

を変更し、それまでの時代の他社製(SIGMA等)の

EFマウントレンズを、2000年以降のEOS機

(例:銀塩EOS 7/デジタルEOS D30以降の機体。

銀塩一眼第26回、デジタル一眼第23回記事参照)

に装着すると「エラーになって使えない」という

大問題を引き起こした。つまり、新しいEOS機を

買ったら、これまで愛用していたレンズ群が使えなく

なってしまった訳だ。これも不条理な措置である。

さらに、2004年、初のEF-Sマウント(APS-C)専用

レンズである「EF-S18-55mm/f3.5-5.6 USM」

(参照:レンズ・マニアックス第53回記事)が発売

された時以降、EF-Sレンズは、EOS銀塩機および

デジタルEOS初期の機体(例:EOS D30等)それと

デジタルEOSフルサイズ機には、物理的に装着不能

であった。(参考:SIGMA MC-11にも装着不可)

これは、APS-Cレンズをフルサイズ機に装着すると

イメージサークルが足りなくなるので、その安全

対策であろうが、他社機では、いずれもこのケースに

おいて(例:NIKON FXとDX、MINOLTA/SONY AFとDT

SONY FEとE、PENTAX DFAとDA)レンズの相互装着は

可能であり、撮像センサーをクロップ(範囲縮小)し、

(自動)対応している。つまり、APS-C機専用レンズ

であっても、同一メーカーのフルサイズ機で、さほど

問題が無く、普通に使用する事が可能だ。

しかし、CANON EF-Sレンズの場合では、その当時の

EOS Kiss DigitalやEOS 20D等のAPS-C機ユーザーが、

頑張って、お金を貯めてEOS 5D系等のフルサイズ・

デジタル一眼レフを買った場合、それまで所有して

いたEF-Sレンズは全て使えなくなってしまう訳だ。

これはユーザー側から見たら、納得が行かない状態で

あろう。

----

このような、歴史上で何度もあった問題については、

CANON側では何の救済策も施していない。

「古い(安い)カメラや他社レンズの事等、もう忘れて

新しい自社システムを買ってください」という

意地悪な「排他的思想」も強く見られ、好ましく無い。

こういう事は、良くわかっているユーザー層からは

反発心、あるいはメーカーへの信頼を落とす原因にも

なりかねない。(個人的にも、そういう理由でCANON

純正レンズの購入を、大幅に制限している。

「気に入らなければ、買わない」という表明だ)

メーカー側CANONにおいては、そうした過去の失敗を、

もう繰り返さない為にも、EF(EF-S)のレンズを、新規

マウントのEOS MやEOS Rで、何も問題なく使えるように

しないとならない訳だ。

----

なお、今回EF-EOS Mアダプターで、あえてSIGMA製

レンズを装着しているのは、上記2000年における

CANONのプロトコル変更でSIGMA製レンズが使用不能

となった事実を鑑みての検証だ。これでSIGMAの

EFマウントレンズがEF-EOS MアダプターでEOS M機

で使用できない、となったら、もう暴動が起こる。

幸いにして何も問題点は起こらない。AFは動作するし

しかも像面位相差AFも上手く動作しているのか?

そこそこ快適なAF速度・精度でピントも合う。

(注:「シームレスMFでピーキングが出ない」という

課題がある。ただ、それは本レンズに限らない問題

点である。いずれ、EF-EOS Mの特集記事を掲載予定

であり、そこで細かく課題を検証する事としよう)

おまけに、このEF-EOS Mアダプターは、EFレンズも

EF-Sレンズも区別なく装着可能だ、ここは好ましい。

(参考:SIGMA製マウントコンバーターMC-11 (EF)

では、EFレンズは装着可能だが、EF-Sは装着不可)

それと、SIGMA ART LINEは手ブレ補正(OS)を内蔵

していないので、手ブレ補正対応EFレンズで、それが

上手く動作しているかどうか?は今回試していないが、

そこは、個人的には重要事項だとは認識していない。

つまり、EOS一眼レフや本機EOS M5には、ボディ内

手ブレ補正機能が無い為、EOS機を持ち出す段階で、

既に、手ブレ補正の必要性はあまり意識していない。

もし、暗所等での撮影が必要ならば、超高感度機なり、

手ブレ補正内蔵レンズ、他社手ブレ補正内蔵機、

他社DUAL IS(ボディ+レンズの両者手ブレ補正)なり

を持ち出せば、それで済む話だからだ。何も、システム

(カメラ+レンズ)の効率や特徴が活かせない、苦手な

撮影分野のシステムをわざわざ持ち出す必要は無い訳だ。

「全ての用途に耐えうる万能カメラ(システム)」

等は存在しないのだから、上級層以上やマニア層に

おいては、必ず複数のシステムを所有し、撮影目的、

写真の用途、撮影環境、はたまた、単なる「気分」で、

そうした複数のシステムを使い分けている次第だ。

後、手ブレ補正機能については注意点がある。

冒頭紹介の「EF-M15-45mm/f3.5-6.3 IS STM」

レンズ等は「IS」銘が入っているので、レンズ内

手ブレ補正機能が本機EOS M5で当然利用できるのだが

全自動(フルオート)のモード(A+というアイコン)

や、他のEOS M機では一部のシーンモード(夜景等)

では、手ブレ補正メニューが出ず、同機能は無効となる。

この事はCANONのWeb等でも注意点として記載されては

いるが、現代のカメラユーザー層はビギナー層が大半で

ある為、フルオートのモードでしか撮らない場合も多く、

ビギナー層の一部等で、「手ブレ補正が効かない」と、

問題視されている模様である。

なお、EF-Mレンズ以外では手ブレ補正はメニューからの

設定では無く、レンズ側のISスイッチでON/OFFを選ぶ。

このあたりも取扱説明書に書かれてはいるが、本機EOS M5

の説明書は436ページもあって、もはや「本」であり、

書いてある内容や用語の意味が良くわからないビギナー層に

とっては、それを読む事は苦痛、あるいは不可能であろう。

(参考:NIKON D780(2020年発売、未所有)の

取扱説明書は、何と944ページもある・汗)

なお、取扱説明書はページ数こそ多いものの、上級層や

マニア層が望む高度な情報(詳細な仕様や、ある機能を

使った場合での制限事項等)は、殆ど書かれておらず、

「これをやってはいけません」等の、ユーザー側が何か

カメラへのクレームを言ってきた場合への対策(すなわち、

「ああ、それはできません。説明書に書いてあるでしょう?」

という言い訳)が主であり、そういう意味でも、この説明書

を読むことは、とてもしんどい(=まるで保険の契約書や

様々な書類の”免責事項”のように、面白く無い)状態だ。

![_c0032138_14524823.jpg]()

バッテリー等を加えた装備重量は約427gと軽量だ。

ここに、今回使用のSIGMA ART40mm/F1.4の超重量級

レンズ(レンズのみ約1200g、加えてアダプター必須)

を装着した場合、レンズ側がカメラの約3倍の重量となる。

こうした「超アンバランス」な組み合わせは、従来は

推奨されなかったのであるが、近年では様相が変わり、

例えば、SONY α7/9系やOLYMPUS OM-D E-M1系の

軽量ミラーレス機に、業務用大型(重量級)レンズを

装着して撮影する上級層や職業写真家層が増えている。

近年では業務撮影であっても、当然ながら手持ち撮影の

比率が増えている訳であり、トータルで3kgを超える

ような超重量級システムは長時間の手持ち撮影が困難で

あるから、トータルでの装備重量を2kg程度に留める

ような、高性能(重量級)レンズ+軽量ミラーレス機、

というシステムの有用性が知られて来ている訳だ。

(まあ、当然の方向性だ。だが「知られて来ている」と

書いたのは、銀塩時代での、良くわからない常識/流言の

「重量級レンズには重量級カメラをあてがえ!」という

話をずっと信じ続けるユーザー層が極めて多かった事が

課題だと思っている。個人的にはその措置は殆ど無意味だ

と思っていた為、ずっと様々な「重量的にアンバランスな

システム」の検証を継続していた。まあ何か疑問があれば

必ず、自分自身で試してみるべきであろう。それをやらず

して、信憑性の低い理屈を信じている事はどうかと思う)

CANON EOS M5とSIGMA ART 40mm/F1.4の組み合わせ

も重量2kg以内に留まる。これは単焦点のAFレンズで

勿論絞り環操作も不要であるから、左手はシステム全体

の重心をホールドしているだけで済むので、銀塩MF時代

のように、重量級レンズに重量級カメラをあてがって

「システムの重心位置でピントと絞りを操作可能とする」

ような工夫/配慮は、一切要らない。

(注:この「工夫」を施す事が、銀塩「重量級システム論」

の真意であろう。そうでなければ、ハンドリング性能が

落ちるだけであり何の効能も無い。あるいは下手をすれば、

重量級の高価な機材を買わす為の「宣伝文句」(キャッチ

コピー)であったのではなかろうか?とも分析している。

銀塩MF時代には、軽量な一眼レフでの高性能機は、ほぼ

存在していなかったからだ→例外:NIKON FE2等)

このシステムの場合の課題は、ストラップの耐久性だ。

本機EOS M5のストラップ吊り金具の形状は、一眼レフ

の高級機等は異なる簡易な構造のものであり、どうも、

2kgものシステム重量に耐えられそうも無い。

この為、システム運搬中に、もしカメラとレンズが

脱落してしまった場合、被害額が相当に多額になる為、

念のため、カメラ+レンズを左手で保持したままで

持ち歩く事になる。で、これがなかなか「重い」のだ。

まあ、カメラを構えている際には「写真を撮る」という

意識があり、2kgの重量をあまり負担に思わないが

何も撮らずに、2kgもの「金属とガラスの塊」を、

片手で、ずっと支えて持ち歩くのは、相当にしんどい。

(まるで、「筋肉トレーニングか?」という様相だ)

いずれストラップ全体を交換し、重量級システムの

場合でも安心して使えるようにしておこうとは思って

いるが、カメラ側の吊り金具の保持構造の耐久性も

やや不安が残る。できるだけ無理をさせないように

意識しておく必要が、ずっと続くであろう。

![_c0032138_14524809.jpg]()

本レンズは、解像力が極めて高いレンズである為、

トリミング耐性が旧来レンズに比べて飛躍的に向上

している。つまり中遠距離被写体であっても、少し

絞って構図内に写ってさえいれば、そこの部分だけを

切り出しても解像感の不足が感じ難いという利点だ。

本レンズを装着時の換算画角は64mm相当であるが、

必要画素数を満たす条件であれば、トリミングを

2~3倍程度行っても問題無いので、180mm程度迄の

望遠域をカバーする、「仮想ズームレンズ」として

利用する事が出来る。

SIGMA ART LINEの製品コンセプトに「トリミング

耐性の高さ」が、あったのか無いのかは知らないが、

まあ、使えるものは何でも使うようにして行こう。

----

さて、ここで装着レンズを再度交換する。

![_c0032138_14525296.jpg]()

(2017年頃発売? 新品購入価格 10,000円)

こちらは、MFレンズであり、EF-Mマウント品である。

他社のミラーレス機に装着できない(アダプターが無い)

という課題があるが、安価なので、本機EOS M5専用の

常用中望遠(80mm相当の画角)として購入したものだ。

ここで注目点は、レンズ自体の性能(描写力や仕様)

ではなく、電子接点の無いEF-M用MFレンズ、又は

マウントアダプターを介して、他のMFレンズを使用した

際での、ピーキング、画面拡大、その他のMFアシスト

機能の有用性や操作系の全般のチェックである。

すなわち「EOS M5は、オールドレンズ母艦になるのか?」

という趣味的実用性の検証である。

![_c0032138_14525250.jpg]()

まあ、幸いにして、OLYMPUS機やFUJIFILM機のように

ピーキング機能が出せる「条件」がある訳では無い。

すなわちMFレンズやアダプター使用時、OLYMPUS機では、

いずれかのFnキーにピーキング機能を割り振り、かつ

電源ONや撮影モード変更のたびに毎回、そのFnキーを

押さないとピーキングが出ない。また、FUJIFILM機では、

カメラを必ずMF設定にし、かつシャッター半押し動作前

で無いとピーキングが出ないし、アドバンスドフィルター

(エフェクト)使用時にもピーキングが出ない。

ついでに言えば、SONY機やPANASONIC機では(MFレンズで)

常時ピーキングが出る(注:高速連写時には出ない)

本機EOS M5も(MFレンズで)ピーキングが常に出るが、

どうも、その精度がイマイチなのだ。

(注1:根本的にMeike50/2側の解像力の課題もある。

しかし、オールドレンズはだいたいこのあたりの性能だ)

(注2:EF-EOS Mマウントアダプター使用時において

SIGMA等のAFレンズで、シームレスMFを使った場合は、

ピーキングが出ない。この状況でピーキングを出したい

場合には、レンズ側SWをMFに切り替える必要がある)

(注3:上記電子アダプターを用いてMFレンズを装着

した場合、ピーキングはシャッター半押しで消える)

ピーキングの精度は各社(ミラーレス機)で差があり、

優秀なのは、SONYとPANASONIC、中間がOLYMPUS、

そうでは無いのがFUJIFILM、PENTAX、RICOHという

認識である。(注:NIKON機は未所有につき不明)

CANON EOS Mは、中間又はやや低い、という感じだ。

(参考:OLYMPUS機では「ピーキング背景輝度調整」

機能で、ピーキング表示を見やすくする事が可能だが、

これを使うと、EVFでの撮影画像のプレビューが

実際に撮れる写真と異なるので、良し悪しがある。

EVFの再現輝度範囲は約48dB、これは24bit JPEGの

Dレンジと同様なので、撮影時にしっかり輝度範囲を

意識しておく必要がある。さも無いと「RAWで後編集

をせざるを得ない」となるが、その用法は個人的には

好まず、本ブログでは全てJPEGモードでの撮影だ。

背景輝度調整は「作画を意識しないビギナー向け」の

機能とみなし、個人的には使用していない)

一応ピーキング強度が変更可能だが、これは被写体の

状況に応じて頻繁に変更する必要があり、煩雑だ。

おまけに、このピーキング強度設定はショートカット

(M-Fnボタン、DIAL FUNC等)には登録できず、最低限

でも(登録済みの)マイメニューから、複数回のボタン

操作で、あるいは毎回、通常メニュー階層の奥底から

苦労して掘り出さなければならない。

余談だが、ミラーレス機には、2010年頃から順次

ピーキング機能が搭載されているが、各社のその機能

のいずれも、なんだか精度が不満に思い、完全に自力

で、超高精度ピーキング機能を開発した事がある。

(本ブログ「プログラミングシリーズ第3回」記事)

![_c0032138_14525868.jpg]()

による撮影に、後付けピーキング処理を施したもの)

この自作アルゴリズムは、各カメラメーカーの、どの

ピーキング機能よりも高精度であるが、残念ながら

計算量が多すぎて、リアルタイム(ライブビュー)での

計算処理には間に合わないと思われる。つまり撮影後の

編集時のピント確認での専用用途だ。

しかし、大企業において何百人も居る開発メンバーが

作った機能よりも、「日曜エンジニア」が個人で作った

ピーキングの方が高性能である事は、ある意味痛快だ。

その事は、「まだまだ、画像処理アルゴリズムには改良

の余地がある」という意味であり、各カメラメーカー

においては、「ピーキング機能は既に搭載してあるから、

もうそれで良いよ」では済まさず、より高性能の

ピーキングアルゴリズムの開発を目指して貰うのが

望ましいと思う。

そういうものが出来て、「MFでも恐ろしく使い易い」

というミラーレス機が登場するのであれば、それは

マニア層をはじめ、一般層にも結構インパクトの大きい

商品となりうる。カメラ市場が縮退してしまっている

現代の世情だからこそ、そういう風に「カメラの新しい

楽しみ方」を、メーカー側から積極的に提案してもらう

事が望ましいのではなかろうか?

レンズに超音波モーター等を搭載した事で、高価に売る

(値上げをする)為の弁明としたり、あるいはその機能

搭載により、むしろMF性能(MF操作性)を極端に落として

しまうような「改悪」は、マニア層等から見ても、決して

歓迎できる状況では無い訳だ。

それと、例えば、SONYのミラーレス機(α)では、

アプリ(ケーション)をダウンロードしてインストール

できる機種がある。

また、PENTAX(RICOH)では、デジタル一眼レフをPCから

制御するソフトを作る為のSDK(ソフト開発キット)が

無償配布されている。(注:CANONでもSDK配布を行って

いるが、個人を対象とはしていない)

仮に、カメラにおいて、ユーザー(=ソフト開発者)が、

自身の作ったソフト(アプリ)を、インストール出来る

のであれば、それこそハイレベルな「カスタマイズ」が

可能となるだろう。

もし、将来、そんな仕組みを持つカメラが出てきたら、

まず、前述の(不満がある)各社のピーキング機能を

自作の高精度なアルゴリズムに置き換えたいものだ。

(ただし、演算処理を高速化したら、精度が失われて

しまうであろうが・・・)

![_c0032138_14525812.jpg]()

であるが・・

本機EOS M5は、一眼レフの「EOS 8000」D等と

同じバッテリー(LP-E17)を使用するのだが、

EOS 8000Dと比較してバッテリーの持ちが悪い。

CIPA規格上でも実用上でも、EOS 8000Dの場合の

半分位の撮影枚数で消耗してしまうので、できれば、

あまり電気を喰う用法はしたく無いわけだ。

その際、こうしたMFのレンズを使用する事で、AF動作

の負担が無くなり、バッテリーの持ちが向上する。

なお、業務撮影においては、1日の撮影枚数

(数千枚に及ぶ場合もある)まではバッテリーは

持たないので、EOS 8000Dからバッテリーを抜いて

それを予備とするケースもある。

(注:EOS 8000Dならば1日の撮影を持たせる事は可能)

![_c0032138_14525934.jpg]()

評価項目は10項目である(項目の定義は第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【アダプター適性】★★★

【マニアック度 】★★☆

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★☆ (中古購入価格:42,000円)

【完成度(当時)】★★★

【仕様老朽化寿命】★★★

【歴史的価値 】★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.80点

総合評価は、平均値3点を少し下回る結果となった。

一応、本機はEOS Mシリーズの最上位機ではあるが、

それにしては、一眼レフタイプのEOSを、かなり端折った

(=省略した)性能・仕様というイメージであり、

「仕様的差別化」が目立つカメラだ。

つまり「やっぱり、EOS一眼レフか、フルサイズの

ミラーレスEOS Rの方が良い」という印象をユーザー層/

消費者層に持たせ、より高価な、それら本格機を買って

もらう市場戦略における位置づけ(下位機種)の製品だ

と思わざるを得ない。(注:だから本機は、比較的早く

生産完了となってしまったのであろう)

優れていた評価項目は、あまり無く、どれも平均的な

評価点に留まっている。

EOS Mシリーズ最上位機、と言うならば、もう少し

機能向上を期待したいところだ。このままの仕様では

「無難に纏めた下位機種」という印象にしかならない。

また、高付加価値化されたEOS Rシリーズ(2018年~)

の登場以降、EOS Mシリーズの新製品展開は縮小している。

ただまあ、その為に、EOS Mシリーズの中古相場は

私の購入時点より、大きく下落していて、年々コスパ

が上昇している事は確かだ。

だが、「先細り」のシステムの為に、投資をする事も

どうか?と思うので、消費者としては難しい判断だ。

(加えて、EVF標準搭載機の機種数が極めて少ない)

結局、NIKONやCANON等の高付加価値型メーカーは、

このような低価格帯ミラーレス機(NIKON 1シリーズ、

EOS Mシリーズ)は、「2010年代前半における、

他社ミラーレス機の爆発的普及により、とりあえず

自社でもミラーレス機を出してはみたが、企業として

あまり売りたく無い(=高級機の販売機会を損失する)

製品群であった」という事が明白である。

(ただ、「では、それらを買わされたユーザー層は、

どうするのだ?」という疑問は残る。下手をすれば

本機も「使い捨て」となってしまいそうだからだ)

----

さて、本記事はこのあたりまでで。

いつも言っているように、2015年以降発売のミラーレス

機は(注:一眼レフも)いずれも高価すぎて、コスパが

極めて悪く感じる為、私の新鋭機の購入ペースは著しく

鈍化している。私に限らず、カメラ市場全体でも同様

であり、全くカメラが売れていない状況は、むしろ

消費者サイドにおいても、強い危機感を感じてしまう。

(=カメラが高価になったり、面白味の無いカメラ

ばかりが発売されたり、最悪はメーカーが撤退して行き

どんどんと、カメラ購入の選択肢が減ってしまう)

本シリーズおよび「デジタル一眼レフ・クラッシックス」

のシリーズ記事は、何か新規にカメラを購入した際での

「不定期連載」としておく。

詳細を世代別に紹介して行く記事群であり、今回は

ミラーレス第四世代・成熟期の「CANON EOS M5」

(2016年発売)について紹介する。

合致したレンズを装着し、試写を行い、実写写真を

掲載しながら使用感や長所短所を見極めていく。

なお、ビギナー層での機材レビュー記事のように、

「買って来ました。箱を開けてみました」といった

玩具(おもちゃ)を喜ぶ子供のような内容ではなく、

本ブログでのカメラやレンズのレビューについては、

最低限1年間程度使用し、カメラであれば、最低限

1万枚程度を、じっくり撮影した後での評価である。

撮影機材を1週間やそこらの短期間借りて使った位では

わからない点が山ほどある。これは例え専門的評価者

による新製品等のレビュー記事の場合でも同様であろう。

現代のカメラやレンズは、いずれも奥の深いものばかり

という状況だ。

さて、今回の使用レンズは3本、

1)CANON純正EF-Mマウント標準ズーム

2)他社EFマウントレンズ(電子アダプター使用)

3)他社製MFのEF-M用レンズ

を、それぞれ装着してみる。

CANON EF-M 15-45mm/f3.5-6.3 IS STM

(2015年発売、中古購入価格 8,000円相当)

を使用するが、記事途中で適宜、他のレンズに交換する。

「EOS M5」は、CANONが2012年から販売を開始した

APS-C型センサー搭載ミラーレス機「EOS Mシリーズ」

の内、5番目(M,M2,M3,M10,M5)に発売された機種

である。(2016年発売)

CANONは、ミラーレス機市場への参入が最後発であり、

本機EOS M5より前の機種は全て「EVF非搭載」および

コントラストAFのみの仕様であったが、本機において

初めて、EVF内蔵および「デュアルピクセルCMOS AF」

(像面位相差AF)を搭載した本格機であり、結果的に

EOS Mシリーズの内の最上位機種に当たる。

なお、2018年からの、フルサイズのRマウント機

の展開開始により、本機EOS M5の立ち位置は微妙と

なり、上位機種への誘導の目的も果たせなくなり、

早々に生産終了となってしまっている。(つまり

EF-Mマウント機は、あくまで入門層向けとなった)

付属の本レンズは、平凡な仕様(性能)である。

(=ビギナー層向けに、解像感を高める事に主眼を

置いた設計で、ボケ質等への配慮が少ない)

私は通常は、こういう「飽きが来る」セットを買う事は

まず無いのだが、これは「イベント記録撮影」用途での

「消耗用システム」を意図しての購入だ。

まあつまり、雨天、酷暑、砂や埃、海辺、レンズを

どこかにぶつける、等の屋外の過酷な撮影環境において、

「いつ使い潰してもかまわない」という、安価で実用性

の高いシステムを意図したものである。

こうした用途では、描写表現力等の性能は、さほど高い

物は必要とされない。むしろ、比較的シャープに写り、

小型軽量で、速写性が高く、かつ屋外撮影では逆光耐性に

優れたレンズが望ましい訳だ。

撮影用システムを組んではいるが、いずれも細かい弱点

(欠点)があって、なかなか「完璧」というものが無い。

本システムでは、一応、性能面では及第点なのだが

カメラ本体が高価であり、セット価格が中古であっても

約5万円(税込)となった事で、「消耗用システム」

としては、ややコスパが悪い。

(=壊しても良い、という程に安価では無い。

ただし、近年では中古相場の下落が大きい)

よって、当初は雨天等の過酷すぎる環境を避け、2万枚

程撮影して減価償却ルール(1枚3円の法則)をクリア

した頃から以降、過酷な撮影環境に廻している。

まあしかし、こういうシステムは趣味撮影においては、

「エンジョイ度」が、かなり低い状態となってしまう。

何故、「デジタル一眼レフやミラーレス機を買う」

となると、エントリー(入門)層は、こういったレンズ

キットにしか目が行かないのであろうか? まあ、勿論

交換レンズに関する知識が皆無であるから、やむを得ない

とは言えるが、「入門用デジタル機+初級標準ズーム」

のセットでは、大半の入門ユーザーは、遅かれ早かれ

「写真を撮る事に飽きて」しまう。

そうなれば、もう二度とカメラを買ってくれないという

リスクもある為、メーカー側としても、もっと奥の深い

(上達しても使える、あるいは上達を促す)セットを

販売した方が得策なのではなかろうか?

(注:メーカーや流通側としては「ややこしい製品を

出しても売れないよ!」と、主張するかも知れないが、

その事自体が「消費者層を下に見ている」事となる。

そもそも、メーカーの商品形態が変わらずして、消費者

は変わりようが無い)

まあ、その点、本機EOS M5では、今回使用のキット

レンズEF-M15-45とのセットの他、「クリエイティブ

マクロ ダブルレンズキット」と言う名称で、

「EF-M18-150mm/f3.5-6.3 IS STM」および

「EF-M28mm/f3.5 Macro IS STM」(LED照明内蔵)

の2本のレンズが付属したセットが存在していた。

そちらのセットであれば、高ズーム比で望遠域も十分、

レンズ交換で近接撮影にも対応できるから、エンジョイ度

も被写体汎用性も高まる事であろう。

ただし、そのセットは、税込みで20万円越えの高価な

商品だった為、エントリー層が、おいそれと買える物では

無いであろう。もし消費者が、その予算を出すならば、

もっと本格的なカメラに目が行ってしまう筈だ。

ちなみに、レンズ側の価値は、現代のビギナー層では、

これっぽっちも理解できない。全員が全員、カメラ本体

の事にしか目が行っていないのだ。だから、そういう

クリエイティブなセットを企画するならば、もっと

ローコストでユニークなレンズ群をバンドリングする

のがバランス的には適正になると思われる。

(例:性能はさておき、企画コンセプトとしては

「ニコンおもしろレンズ工房」(1995年)あたりが

良い実例かも知れない。→特殊レンズ第13回記事)

なお、私もLED照明付きのマクロレンズは欲しかった

のであるが、EF-M版で買ってしまうとEOS M機でしか

利用できない事、それと本機より前(EOS M10まで)の

EOS M機にはデュアルピクセルCMOS AF(像面位相差AF)

が搭載されておらず、EF-M28/3.5は、店頭で旧機種で

試した結果、ピント精度・速度に課題があると見なし、

見送った。

代わりに、翌年発売のEF-S35/2.8(2017年)を購入。

そちらであれば、EOSデジタル一眼レフAPS-C機、および

ミラーレスのEOS M機で兼用できる為、汎用性が高い。

(→レンズマニアックス第54回記事参照)

平凡なスペック故に、描写表現力の増強を意図して

近代のCANON機に備わる比較的優秀なエフェクト機能

(クリエイティブ・フィルター)を用いたくなる。

本機の場合、ライブビューエフェクトは、かろうじて

可能だが、カメラ設定が効かない等、制限事項が多い。

まあ、再生メニューからの「事後エフェクト」であれば

この問題は起こらない。それと、前年2015年発売の

EOS 8000Dでは、事後エフェクト時に、前回掛けた

エフェクト種を記憶できなかったが、本機の場合では

それを記憶しているので、好ましい改善だ。

事は短所であろう。特に、本レンズEF-M15-45を

使用時には、望遠端換算画角が72mm相当と、少々

物足りないので、なおさらこれは問題点に感じる。

まあ、トリミングをすれば良いのだが、事後編集コスト

(手間)を考えると、できれば撮影時に構図調整は

済ませておきたい訳だ。

(注:2000年代までのCANON EOS系機の大多数は、

操作系に配慮していない状態であったのが、2010年代

前半以降のEOS系機の操作系は相当に改善されている)

しかし、露出モードダイヤルに物理的なロックがあり

これは必ず解除しながらでないと使えない仕様なので

(注:他社機ではトグル動作で、ロックのON/OFFを

切り替える事が出来る仕様の物が増えてきている)

ちょっと不満である。ただ、通常の撮影技法であれば

露出モードを頻繁に変える事は、まずあり得ないので

これはまあ、これでも良いであろう。

これらに割り当てる(アサインできる)機能がかなり

限られており、現状ではあまり実用性は高く無い。

(注:CANON機では、予め操作子だけを先に搭載して、

それに割り振る機能は後継機で充実される場合もある。

→急に新操作子と新機能を搭載すると、前機種での

保守的なオーナーから「わからない、使い難くなった」

等のネガティブな意見が出るケースを警戒してだと思う。

これは、新しい操作系を理解できないユーザー層側に

殆どの責任がある課題だが、まあ、その対策としては、

事前の新操作子の搭載は、有効な戦略だと思われる)

(=ダイヤルやボタン等に割り振られる設定要素が

必要に応じて変化する)であるから、将来的な機能の

充実と操作系の改善は、期待ができる所だ。

(注:とは言え、EOS M機のシリーズでは、もう将来

の高性能機の展開は期待できない)

それと、M-FnやDIAL FUNCはコントロールパネル形式の

GUIを表示中は無効化されてしまう、この点も不満だ。

他、メニューは全体的に簡素、これは「機能不足」と

言い換えても良いであろう。

例えば「ISO感度低速限界設定」の機能が無かったり、

「カスタム機能(ファンクション)」設定も、僅かに

2項目しか無くて、目を疑った。

設定で使用不能なモードは、登録しても表示されない

のだが、これの区別が、マイメニュー登録時でも

有効となり、例えば「まだ2つ3つの機能は追加登録

できる」と思っても、実は既に登録済みの機能が

現在の撮影モードでは表示されていないだけであり、

追加登録が不能となり、慌てて「故障か?」と疑ったり

して、ややこしく煩雑だ。

ここは他のEOS機のようにグレーアウト(現在使えない

機能は灰色文字でメニューを表示する)で良かった

のではあるまいか?

まあでも、カメラ市場の縮退により、EOS M系列機を

買うユーザー層はビギナー層ばかりとなっている事を

想定しての、こういう仕様なのかも知れない。

(とは言え、「グレーアウト」はパソコンソフト等で

当たり前の表示手法であり、誰でも知っている筈だ)

なお、マイメニュー設定時以外でも、本機EOS M5は

「可変メニュー項目」構造となっていて、装着する

レンズによっては、表示されないメニュー項目もある。

(例:EF-MのAFレンズ以外では、「フォーカスモード」

メニューが表示されず、これが出ないと、シームレス

MF時でのピーキング表示設定がON出来ない課題がある)

ここは良し悪しあるが、全体的には不満事項であろう。

----

それから、重要な問題点だが、本機EOS M5、および、

殆どの(恐らく全ての)CANON製デジタル(銀塩も)

一眼レフは、カメラを片手だけで保持して、電源を

入れる事が出来ない。

つまり、必ず「両手操作が必須」という事だ。

(本機でも、電源スイッチが左上部にあり、右手で

カメラを支えて、左手で電源を入れないとならない)

昔からCANON機は、ずっと、そう(両手を使わないと

電源が入らない)であったので、基本的にそうした

UI設計思想なのだろうが・・

世の中には片手が不自由な人も居るだろうし、健常者

であったとしても、片手が重い荷物や買い物袋、雨傘

等でふさがれているケースも良くある。

実際に私も、左手が塞がった状態で被写体に出くわし

カメラバッグの中から右手でカメラを取り出す、

すると、CANON機だったので、「あちゃ~、これじゃあ

電源が入らず、撮れないよ」と撮影機会を不意にする

ケースも何度かあった。

ちなみに、取り出したカメラが他社機であれば・・

大多数の他社機では、片手(右手)のみで電源が入り、

AFレンズを装着しているならば、ピントリング操作も

不要で、単焦点であればズーミング操作をする必要もなく、

そのまま絞り値や露出補正も設定が可能で、勿論、右手

だけでシャッターを切れ、難なく片手撮影が出来る。

(注:「それでは構図が決めれない」等と、野暮な事は

言うなかれ。装着しているレンズが単焦点であれば、

「常にその画角の構図を描きながら」歩いている事が

カメラマンの本質だ。だから、カメラを構えた瞬間に

写真を撮る事が出来る。で、そういう風な「構図感覚」

を持っていなければ、それはビギナーでしかない)

本件は、CANON側での「設計思想」があったとしても、

「両手でカメラを持って電源を入れなくてはならない」

という理由や重要な必然性は、あるのだろうか??

私が、もし怪我等で左手が使えなくなったならば、

CANON機は全て捨てる(処分する)しかないであろう。

まあ、これらの多くの課題により、本機EOS M5の

「基本性能」や「操作性・操作系」の評価は、あまり

高得点を与える事は出来ない状態だ。

----

さて、ここで装着レンズを交換する。

(2018年、新古品購入価格 100,000円)

マウントアダプターは、CANON EF-EOS M

「EF-EOS M」マウントアダプターは、比較的安価

(定価12,000円+税。中古購入価格5,000円)

な電子アダプターであり、EFマウントレンズ

(EF/EF-S、純正およびサードパーティ製の電子接点

付きレンズ)の、AF作動、絞り調整、手ブレ補正、AF/MF、

LED照明点灯、等の全機能をEOS M系機体で利用できる。

まあ、価格が安価なのは、同一メーカーでの機種

(シリーズ)間での、相互互換性を維持する為であり、

もし、EF/EF-Sレンズが、EOS M機に全く装着出来ない

とか、アダプターが無い、アダプターでの機能制限が

大きい、アダプターが高価、などと言うケースでは、

ユーザー層の反感を買ってしまうからだろう。

から、銀塩AF一眼レフ(EOS)への転換期(1987年)

において、「FDレンズを新規EOS機で利用できない」

という措置をやってしまい、当時のユーザー層からは

不評の嵐となった。FDマウントの所有レンズ群が

新しいEOSでは絶対に使えず、全て無駄になるからだ。

この仕様ミスは、その後30年以上たってもマニア間

等で、ずっと恨みを込めて語り継がれる事となる。

(参考:巷で言われる「CANON New F-1は名機なので

EOS登場後も長らく愛用された」は、実は、それは

「EFマウントに変更された不満の表明」であった事が

真実である。→銀塩一眼第9回「CANON New F-1」編)

また、2000年頃にはEFマウントの通信プロトコル

を変更し、それまでの時代の他社製(SIGMA等)の

EFマウントレンズを、2000年以降のEOS機

(例:銀塩EOS 7/デジタルEOS D30以降の機体。

銀塩一眼第26回、デジタル一眼第23回記事参照)

に装着すると「エラーになって使えない」という

大問題を引き起こした。つまり、新しいEOS機を

買ったら、これまで愛用していたレンズ群が使えなく

なってしまった訳だ。これも不条理な措置である。

さらに、2004年、初のEF-Sマウント(APS-C)専用

レンズである「EF-S18-55mm/f3.5-5.6 USM」

(参照:レンズ・マニアックス第53回記事)が発売

された時以降、EF-Sレンズは、EOS銀塩機および

デジタルEOS初期の機体(例:EOS D30等)それと

デジタルEOSフルサイズ機には、物理的に装着不能

であった。(参考:SIGMA MC-11にも装着不可)

これは、APS-Cレンズをフルサイズ機に装着すると

イメージサークルが足りなくなるので、その安全

対策であろうが、他社機では、いずれもこのケースに

おいて(例:NIKON FXとDX、MINOLTA/SONY AFとDT

SONY FEとE、PENTAX DFAとDA)レンズの相互装着は

可能であり、撮像センサーをクロップ(範囲縮小)し、

(自動)対応している。つまり、APS-C機専用レンズ

であっても、同一メーカーのフルサイズ機で、さほど

問題が無く、普通に使用する事が可能だ。

しかし、CANON EF-Sレンズの場合では、その当時の

EOS Kiss DigitalやEOS 20D等のAPS-C機ユーザーが、

頑張って、お金を貯めてEOS 5D系等のフルサイズ・

デジタル一眼レフを買った場合、それまで所有して

いたEF-Sレンズは全て使えなくなってしまう訳だ。

これはユーザー側から見たら、納得が行かない状態で

あろう。

----

このような、歴史上で何度もあった問題については、

CANON側では何の救済策も施していない。

「古い(安い)カメラや他社レンズの事等、もう忘れて

新しい自社システムを買ってください」という

意地悪な「排他的思想」も強く見られ、好ましく無い。

こういう事は、良くわかっているユーザー層からは

反発心、あるいはメーカーへの信頼を落とす原因にも

なりかねない。(個人的にも、そういう理由でCANON

純正レンズの購入を、大幅に制限している。

「気に入らなければ、買わない」という表明だ)

メーカー側CANONにおいては、そうした過去の失敗を、

もう繰り返さない為にも、EF(EF-S)のレンズを、新規

マウントのEOS MやEOS Rで、何も問題なく使えるように

しないとならない訳だ。

----

なお、今回EF-EOS Mアダプターで、あえてSIGMA製

レンズを装着しているのは、上記2000年における

CANONのプロトコル変更でSIGMA製レンズが使用不能

となった事実を鑑みての検証だ。これでSIGMAの

EFマウントレンズがEF-EOS MアダプターでEOS M機

で使用できない、となったら、もう暴動が起こる。

幸いにして何も問題点は起こらない。AFは動作するし

しかも像面位相差AFも上手く動作しているのか?

そこそこ快適なAF速度・精度でピントも合う。

(注:「シームレスMFでピーキングが出ない」という

課題がある。ただ、それは本レンズに限らない問題

点である。いずれ、EF-EOS Mの特集記事を掲載予定

であり、そこで細かく課題を検証する事としよう)

おまけに、このEF-EOS Mアダプターは、EFレンズも

EF-Sレンズも区別なく装着可能だ、ここは好ましい。

(参考:SIGMA製マウントコンバーターMC-11 (EF)

では、EFレンズは装着可能だが、EF-Sは装着不可)

それと、SIGMA ART LINEは手ブレ補正(OS)を内蔵

していないので、手ブレ補正対応EFレンズで、それが

上手く動作しているかどうか?は今回試していないが、

そこは、個人的には重要事項だとは認識していない。

つまり、EOS一眼レフや本機EOS M5には、ボディ内

手ブレ補正機能が無い為、EOS機を持ち出す段階で、

既に、手ブレ補正の必要性はあまり意識していない。

もし、暗所等での撮影が必要ならば、超高感度機なり、

手ブレ補正内蔵レンズ、他社手ブレ補正内蔵機、

他社DUAL IS(ボディ+レンズの両者手ブレ補正)なり

を持ち出せば、それで済む話だからだ。何も、システム

(カメラ+レンズ)の効率や特徴が活かせない、苦手な

撮影分野のシステムをわざわざ持ち出す必要は無い訳だ。

「全ての用途に耐えうる万能カメラ(システム)」

等は存在しないのだから、上級層以上やマニア層に

おいては、必ず複数のシステムを所有し、撮影目的、

写真の用途、撮影環境、はたまた、単なる「気分」で、

そうした複数のシステムを使い分けている次第だ。

後、手ブレ補正機能については注意点がある。

冒頭紹介の「EF-M15-45mm/f3.5-6.3 IS STM」

レンズ等は「IS」銘が入っているので、レンズ内

手ブレ補正機能が本機EOS M5で当然利用できるのだが

全自動(フルオート)のモード(A+というアイコン)

や、他のEOS M機では一部のシーンモード(夜景等)

では、手ブレ補正メニューが出ず、同機能は無効となる。

この事はCANONのWeb等でも注意点として記載されては

いるが、現代のカメラユーザー層はビギナー層が大半で

ある為、フルオートのモードでしか撮らない場合も多く、

ビギナー層の一部等で、「手ブレ補正が効かない」と、

問題視されている模様である。

なお、EF-Mレンズ以外では手ブレ補正はメニューからの

設定では無く、レンズ側のISスイッチでON/OFFを選ぶ。

このあたりも取扱説明書に書かれてはいるが、本機EOS M5

の説明書は436ページもあって、もはや「本」であり、

書いてある内容や用語の意味が良くわからないビギナー層に

とっては、それを読む事は苦痛、あるいは不可能であろう。

(参考:NIKON D780(2020年発売、未所有)の

取扱説明書は、何と944ページもある・汗)

なお、取扱説明書はページ数こそ多いものの、上級層や

マニア層が望む高度な情報(詳細な仕様や、ある機能を

使った場合での制限事項等)は、殆ど書かれておらず、

「これをやってはいけません」等の、ユーザー側が何か

カメラへのクレームを言ってきた場合への対策(すなわち、

「ああ、それはできません。説明書に書いてあるでしょう?」

という言い訳)が主であり、そういう意味でも、この説明書

を読むことは、とてもしんどい(=まるで保険の契約書や

様々な書類の”免責事項”のように、面白く無い)状態だ。

バッテリー等を加えた装備重量は約427gと軽量だ。

ここに、今回使用のSIGMA ART40mm/F1.4の超重量級

レンズ(レンズのみ約1200g、加えてアダプター必須)

を装着した場合、レンズ側がカメラの約3倍の重量となる。

こうした「超アンバランス」な組み合わせは、従来は

推奨されなかったのであるが、近年では様相が変わり、

例えば、SONY α7/9系やOLYMPUS OM-D E-M1系の

軽量ミラーレス機に、業務用大型(重量級)レンズを

装着して撮影する上級層や職業写真家層が増えている。

近年では業務撮影であっても、当然ながら手持ち撮影の

比率が増えている訳であり、トータルで3kgを超える

ような超重量級システムは長時間の手持ち撮影が困難で

あるから、トータルでの装備重量を2kg程度に留める

ような、高性能(重量級)レンズ+軽量ミラーレス機、

というシステムの有用性が知られて来ている訳だ。

(まあ、当然の方向性だ。だが「知られて来ている」と

書いたのは、銀塩時代での、良くわからない常識/流言の

「重量級レンズには重量級カメラをあてがえ!」という

話をずっと信じ続けるユーザー層が極めて多かった事が

課題だと思っている。個人的にはその措置は殆ど無意味だ

と思っていた為、ずっと様々な「重量的にアンバランスな

システム」の検証を継続していた。まあ何か疑問があれば

必ず、自分自身で試してみるべきであろう。それをやらず

して、信憑性の低い理屈を信じている事はどうかと思う)

CANON EOS M5とSIGMA ART 40mm/F1.4の組み合わせ

も重量2kg以内に留まる。これは単焦点のAFレンズで

勿論絞り環操作も不要であるから、左手はシステム全体

の重心をホールドしているだけで済むので、銀塩MF時代

のように、重量級レンズに重量級カメラをあてがって

「システムの重心位置でピントと絞りを操作可能とする」

ような工夫/配慮は、一切要らない。

(注:この「工夫」を施す事が、銀塩「重量級システム論」

の真意であろう。そうでなければ、ハンドリング性能が

落ちるだけであり何の効能も無い。あるいは下手をすれば、

重量級の高価な機材を買わす為の「宣伝文句」(キャッチ

コピー)であったのではなかろうか?とも分析している。

銀塩MF時代には、軽量な一眼レフでの高性能機は、ほぼ

存在していなかったからだ→例外:NIKON FE2等)

このシステムの場合の課題は、ストラップの耐久性だ。

本機EOS M5のストラップ吊り金具の形状は、一眼レフ

の高級機等は異なる簡易な構造のものであり、どうも、

2kgものシステム重量に耐えられそうも無い。

この為、システム運搬中に、もしカメラとレンズが

脱落してしまった場合、被害額が相当に多額になる為、

念のため、カメラ+レンズを左手で保持したままで

持ち歩く事になる。で、これがなかなか「重い」のだ。

まあ、カメラを構えている際には「写真を撮る」という

意識があり、2kgの重量をあまり負担に思わないが

何も撮らずに、2kgもの「金属とガラスの塊」を、

片手で、ずっと支えて持ち歩くのは、相当にしんどい。

(まるで、「筋肉トレーニングか?」という様相だ)

いずれストラップ全体を交換し、重量級システムの

場合でも安心して使えるようにしておこうとは思って

いるが、カメラ側の吊り金具の保持構造の耐久性も

やや不安が残る。できるだけ無理をさせないように

意識しておく必要が、ずっと続くであろう。

本レンズは、解像力が極めて高いレンズである為、

トリミング耐性が旧来レンズに比べて飛躍的に向上

している。つまり中遠距離被写体であっても、少し

絞って構図内に写ってさえいれば、そこの部分だけを

切り出しても解像感の不足が感じ難いという利点だ。

本レンズを装着時の換算画角は64mm相当であるが、

必要画素数を満たす条件であれば、トリミングを

2~3倍程度行っても問題無いので、180mm程度迄の

望遠域をカバーする、「仮想ズームレンズ」として

利用する事が出来る。

SIGMA ART LINEの製品コンセプトに「トリミング

耐性の高さ」が、あったのか無いのかは知らないが、

まあ、使えるものは何でも使うようにして行こう。

----

さて、ここで装着レンズを再度交換する。

(2017年頃発売? 新品購入価格 10,000円)

こちらは、MFレンズであり、EF-Mマウント品である。

他社のミラーレス機に装着できない(アダプターが無い)

という課題があるが、安価なので、本機EOS M5専用の

常用中望遠(80mm相当の画角)として購入したものだ。

ここで注目点は、レンズ自体の性能(描写力や仕様)

ではなく、電子接点の無いEF-M用MFレンズ、又は

マウントアダプターを介して、他のMFレンズを使用した

際での、ピーキング、画面拡大、その他のMFアシスト

機能の有用性や操作系の全般のチェックである。

すなわち「EOS M5は、オールドレンズ母艦になるのか?」

という趣味的実用性の検証である。

まあ、幸いにして、OLYMPUS機やFUJIFILM機のように

ピーキング機能が出せる「条件」がある訳では無い。

すなわちMFレンズやアダプター使用時、OLYMPUS機では、

いずれかのFnキーにピーキング機能を割り振り、かつ

電源ONや撮影モード変更のたびに毎回、そのFnキーを

押さないとピーキングが出ない。また、FUJIFILM機では、

カメラを必ずMF設定にし、かつシャッター半押し動作前

で無いとピーキングが出ないし、アドバンスドフィルター

(エフェクト)使用時にもピーキングが出ない。

ついでに言えば、SONY機やPANASONIC機では(MFレンズで)

常時ピーキングが出る(注:高速連写時には出ない)

本機EOS M5も(MFレンズで)ピーキングが常に出るが、

どうも、その精度がイマイチなのだ。

(注1:根本的にMeike50/2側の解像力の課題もある。

しかし、オールドレンズはだいたいこのあたりの性能だ)

(注2:EF-EOS Mマウントアダプター使用時において

SIGMA等のAFレンズで、シームレスMFを使った場合は、

ピーキングが出ない。この状況でピーキングを出したい

場合には、レンズ側SWをMFに切り替える必要がある)

(注3:上記電子アダプターを用いてMFレンズを装着

した場合、ピーキングはシャッター半押しで消える)

ピーキングの精度は各社(ミラーレス機)で差があり、

優秀なのは、SONYとPANASONIC、中間がOLYMPUS、

そうでは無いのがFUJIFILM、PENTAX、RICOHという

認識である。(注:NIKON機は未所有につき不明)

CANON EOS Mは、中間又はやや低い、という感じだ。

(参考:OLYMPUS機では「ピーキング背景輝度調整」

機能で、ピーキング表示を見やすくする事が可能だが、

これを使うと、EVFでの撮影画像のプレビューが

実際に撮れる写真と異なるので、良し悪しがある。

EVFの再現輝度範囲は約48dB、これは24bit JPEGの

Dレンジと同様なので、撮影時にしっかり輝度範囲を

意識しておく必要がある。さも無いと「RAWで後編集

をせざるを得ない」となるが、その用法は個人的には

好まず、本ブログでは全てJPEGモードでの撮影だ。

背景輝度調整は「作画を意識しないビギナー向け」の

機能とみなし、個人的には使用していない)

一応ピーキング強度が変更可能だが、これは被写体の

状況に応じて頻繁に変更する必要があり、煩雑だ。

おまけに、このピーキング強度設定はショートカット

(M-Fnボタン、DIAL FUNC等)には登録できず、最低限

でも(登録済みの)マイメニューから、複数回のボタン

操作で、あるいは毎回、通常メニュー階層の奥底から

苦労して掘り出さなければならない。

余談だが、ミラーレス機には、2010年頃から順次

ピーキング機能が搭載されているが、各社のその機能

のいずれも、なんだか精度が不満に思い、完全に自力

で、超高精度ピーキング機能を開発した事がある。

(本ブログ「プログラミングシリーズ第3回」記事)

による撮影に、後付けピーキング処理を施したもの)

この自作アルゴリズムは、各カメラメーカーの、どの

ピーキング機能よりも高精度であるが、残念ながら

計算量が多すぎて、リアルタイム(ライブビュー)での

計算処理には間に合わないと思われる。つまり撮影後の

編集時のピント確認での専用用途だ。

しかし、大企業において何百人も居る開発メンバーが

作った機能よりも、「日曜エンジニア」が個人で作った

ピーキングの方が高性能である事は、ある意味痛快だ。

その事は、「まだまだ、画像処理アルゴリズムには改良

の余地がある」という意味であり、各カメラメーカー

においては、「ピーキング機能は既に搭載してあるから、

もうそれで良いよ」では済まさず、より高性能の

ピーキングアルゴリズムの開発を目指して貰うのが

望ましいと思う。

そういうものが出来て、「MFでも恐ろしく使い易い」

というミラーレス機が登場するのであれば、それは

マニア層をはじめ、一般層にも結構インパクトの大きい

商品となりうる。カメラ市場が縮退してしまっている

現代の世情だからこそ、そういう風に「カメラの新しい

楽しみ方」を、メーカー側から積極的に提案してもらう

事が望ましいのではなかろうか?

レンズに超音波モーター等を搭載した事で、高価に売る

(値上げをする)為の弁明としたり、あるいはその機能

搭載により、むしろMF性能(MF操作性)を極端に落として

しまうような「改悪」は、マニア層等から見ても、決して

歓迎できる状況では無い訳だ。

それと、例えば、SONYのミラーレス機(α)では、

アプリ(ケーション)をダウンロードしてインストール

できる機種がある。

また、PENTAX(RICOH)では、デジタル一眼レフをPCから

制御するソフトを作る為のSDK(ソフト開発キット)が

無償配布されている。(注:CANONでもSDK配布を行って

いるが、個人を対象とはしていない)

仮に、カメラにおいて、ユーザー(=ソフト開発者)が、

自身の作ったソフト(アプリ)を、インストール出来る

のであれば、それこそハイレベルな「カスタマイズ」が

可能となるだろう。

もし、将来、そんな仕組みを持つカメラが出てきたら、

まず、前述の(不満がある)各社のピーキング機能を

自作の高精度なアルゴリズムに置き換えたいものだ。

(ただし、演算処理を高速化したら、精度が失われて

しまうであろうが・・・)

であるが・・

本機EOS M5は、一眼レフの「EOS 8000」D等と

同じバッテリー(LP-E17)を使用するのだが、

EOS 8000Dと比較してバッテリーの持ちが悪い。

CIPA規格上でも実用上でも、EOS 8000Dの場合の

半分位の撮影枚数で消耗してしまうので、できれば、

あまり電気を喰う用法はしたく無いわけだ。

その際、こうしたMFのレンズを使用する事で、AF動作

の負担が無くなり、バッテリーの持ちが向上する。

なお、業務撮影においては、1日の撮影枚数

(数千枚に及ぶ場合もある)まではバッテリーは

持たないので、EOS 8000Dからバッテリーを抜いて

それを予備とするケースもある。

(注:EOS 8000Dならば1日の撮影を持たせる事は可能)

評価項目は10項目である(項目の定義は第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【アダプター適性】★★★

【マニアック度 】★★☆

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★☆ (中古購入価格:42,000円)

【完成度(当時)】★★★

【仕様老朽化寿命】★★★

【歴史的価値 】★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.80点

総合評価は、平均値3点を少し下回る結果となった。

一応、本機はEOS Mシリーズの最上位機ではあるが、

それにしては、一眼レフタイプのEOSを、かなり端折った

(=省略した)性能・仕様というイメージであり、

「仕様的差別化」が目立つカメラだ。

つまり「やっぱり、EOS一眼レフか、フルサイズの

ミラーレスEOS Rの方が良い」という印象をユーザー層/

消費者層に持たせ、より高価な、それら本格機を買って

もらう市場戦略における位置づけ(下位機種)の製品だ

と思わざるを得ない。(注:だから本機は、比較的早く

生産完了となってしまったのであろう)

優れていた評価項目は、あまり無く、どれも平均的な

評価点に留まっている。

EOS Mシリーズ最上位機、と言うならば、もう少し

機能向上を期待したいところだ。このままの仕様では

「無難に纏めた下位機種」という印象にしかならない。

また、高付加価値化されたEOS Rシリーズ(2018年~)

の登場以降、EOS Mシリーズの新製品展開は縮小している。

ただまあ、その為に、EOS Mシリーズの中古相場は

私の購入時点より、大きく下落していて、年々コスパ

が上昇している事は確かだ。

だが、「先細り」のシステムの為に、投資をする事も

どうか?と思うので、消費者としては難しい判断だ。

(加えて、EVF標準搭載機の機種数が極めて少ない)

結局、NIKONやCANON等の高付加価値型メーカーは、

このような低価格帯ミラーレス機(NIKON 1シリーズ、

EOS Mシリーズ)は、「2010年代前半における、

他社ミラーレス機の爆発的普及により、とりあえず

自社でもミラーレス機を出してはみたが、企業として

あまり売りたく無い(=高級機の販売機会を損失する)

製品群であった」という事が明白である。

(ただ、「では、それらを買わされたユーザー層は、

どうするのだ?」という疑問は残る。下手をすれば

本機も「使い捨て」となってしまいそうだからだ)

----

さて、本記事はこのあたりまでで。

いつも言っているように、2015年以降発売のミラーレス

機は(注:一眼レフも)いずれも高価すぎて、コスパが

極めて悪く感じる為、私の新鋭機の購入ペースは著しく

鈍化している。私に限らず、カメラ市場全体でも同様

であり、全くカメラが売れていない状況は、むしろ

消費者サイドにおいても、強い危機感を感じてしまう。

(=カメラが高価になったり、面白味の無いカメラ

ばかりが発売されたり、最悪はメーカーが撤退して行き

どんどんと、カメラ購入の選択肢が減ってしまう)

本シリーズおよび「デジタル一眼レフ・クラッシックス」

のシリーズ記事は、何か新規にカメラを購入した際での

「不定期連載」としておく。