本シリーズは、各カメラメーカーが発売した、銀塩および

デジタルのカメラを、およそ1970年代から現代2020年代

に至る迄の約50年間の変遷の歴史を世情等と絡めて辿る

記事群である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回はNIKON編(前編)として、主に銀塩時代のNIKON機や

それを取り巻く世の中の状況を中心に紹介するが、私が

現在でも所有している機体は、1970年代以降の機種に

限られる。

本記事では、その時代からの現有カメラの紹介写真と、

同じ時代のNIKON製レンズを、現代のNIKONデジタル機

に装着して撮影した写真を適宜挿入して進めよう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ではまず、NIKONの歴史を簡単に振り返ってみよう。

*創業期 1910年代~1930年代

ニコン(旧、日本光學工業株式會社。日本光学と略す)

の創業は、今からおよそ100年前の1917年であり、

先年「ニコン創立100周年」という事から、いくつかの

記念モデル等も発売されている。

この時期では、それ以前にコニカ(六桜社)や、同時代に

オリンパス(高千穂製作所)やペンタックス(旭光学)が

創業しており、ニコンを含め、日本の光学機器メーカー

としては、最も老舗の類である。

旧「三菱財閥」の流れを汲み、現在でも三菱グループ

に属している、この為、三菱の歴史を語る資料などでも

ニコンのカメラが紹介される事もある。

この時代に、いくつかの中小の光学機器製造企業を

合併し、民生用の双眼鏡などの製造を始める。

関東大震災(1923年)で、陸軍の兵器工場が被災した

事から、以降、軍需に向けた「光学兵器」の開発も

担当することとなる。

この時代にはニコンはまだカメラは作っていなかったが、

精機光学(CANON)のハンザキヤノン(1936年)に対して、

開発協力を行い、同機と、標準レンズNIKKOR50mm/F3.5

とのセットが発売されている。現代のライバル関係から

すると不思議なエピソードだ。

*大戦期 1930年代~1940年代

この時代のニコン(日本光学)の製品開発は、軍事用途の

比率が殆どだ。大戦前から様々な光学機器開発が進み、

陸軍士官等が持つ双眼鏡はニコン製が主流だったと聞く。

また、カメラマニアや軍事マニアにも有名な設備としては、

戦艦「大和」に搭載された測距儀(射撃などで目標迄の

距離を測る)が日本光学製であった事が良く知られている。

まあ、ニコンに限らず、この大戦前夜からの時代の国内外

の多くの光学機器メーカーの製造する製品は、殆ど全てが

軍需であり、それは「光学兵器」と言い換える事も出来る。

(当然、一般向けのカメラ等の販売も殆どされていない)

1930年代のドイツ製カメラのライカやコンタックスが、

性能が高いのも、軍事用を意図して開発が推進されたから

だろう事だし、それらが現代の貨幣価値で300万円もした

事も、元々は一般向けの商品ではなかったからであろう。

(高額なのは関税の高さとか他にも理由はあっただろうが、

そもそも一般人に売る商品では無かった、という意味だ)

さらに推察をすれば、高価にする事で、あまり外国人が

それらを購入する事を防ぐ意味もあったかも知れない、

つまり、あまり簡単にそれら高性能カメラが敵国に渡って

しまったら、いざ戦争になった際に困ってしまうだろう。

だからまあ、戦後以降の平和な時代においてカメラマニア

等が「昔のライカやコンタックスで家が一軒建った」

といった話を自慢げや呑気に語っているのは、もう少し

戦争という時代の歴史を意識した上で言うのが望ましい。

(まあ、そういった話をするのは、概ね「団塊の世代」

のシニア層であり、いわゆる「戦争を知らない子供達」の

世代(1940年代後半生まれ)であるから、やむを得ない

節もあるか・・)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19002021.jpg]()

さて、ここからは大戦も終わり、各光学機器メーカーの

カメラやその他の光学製品は、軍事用途から民生用途に

転換する。ニコン(日本光学)も勿論同様だ。

この頃から、「NIKON」の名称が生まれ、カメラに

その名前がつき、後にブランド銘として定着する。

*戦後復興期 1940年代~1950年代

他のカメラメーカー同様、ニコンにおいても、この時代の

カメラは中判二眼レフ(6x6)や、35mm判変則フォーマット

(32mmx24mm)カメラを試作機的に製造、又は一部を

販売したとの事だ。まあ、実際に量産が開始されたのは

1948年の「NIKON Ⅰ」であるが、続く「NIKON M」と

ともに少量生産に留まったとの事。前述ように大戦前の

ニコンにおいても、カメラは製造していなかった事で、

初期の民生用のカメラには様々な課題があった事であろう。

品質が安定したのは、1951年の「NIKON S」からで

あろうか? この為、これらの初期ニコン製カメラの

総称としては「NIKON Sシリーズ」と呼ばれる事が多い。

これらはレンジファインダー機であり、戦前の独CONTAXの

レンジ機(Ⅱ/Ⅲ等)の構造を大幅に参考にして作られている。

マウントの形状は、(旧)CONTAX と同一であるのだが、

ピントリング(ヘリコイド)の繰り出し量が異なる。

この為、旧CONTAX CとNIKON Sのボディとレンズを混在

して使用した場合、無限遠が出なかったりオーバーインフに

なるという問題がある、ただし、これらのピントの差異は

大きなレベルでは無く、焦点距離35mm以下のレンズで

あれば、被写界深度の深さにより、両マウントは、ほぼ

互換性があると言われている。

この事を端的に説明する市販レンズとしては、2002年に

中古カメラブームを受けて、コシナ社より新発売された

NIKON S互換およびCONTAX C互換機であるBESSA-R2S/C

(下写真はBESSA-R2C)用の別売交換レンズ群において、

35mm以下の焦点距離のレンズはSC型番として両マウント

で使用可能であり、50mm以上のレンズは、S型番として、

NIKON Sマウント機(旧製品、復刻版、COSINA版)専用と

なっている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19002077.jpg]()

なお、現代において、NIKON SおよびCONTAX C用の

レンズを使用する際は、各種ミラーレス機にNIKON S

レンズ用マウントアダプターを介して利用できる。

ただし、CONTAX C用のレンズの場合、オーバーインフに

なったり最短撮影距離が伸びたりと、ピント合わせに

若干の不便があり、やや使いにくさを感じてしまう。

(特殊レンズ・超マニアックス記事等で、何本かの

旧CONTAX Cマウントレンズを紹介済み、以下写真)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19003303.jpg]()

で、NIKON Sシリーズは、以降、1950年代を通じて、

S2系、SP系、S3系、S4と順次発売が続く。

また、1960年代にはSPが一度再生産され、さらに前述の

1990年代後半の中古カメラブームを受け、2000年に、

S3が復刻され(=S3ミレニアム)、2005年にはSPが

復刻生産された。

NIKON Sシリーズが生産を中止したのは、1954年に

発売されたレンジ機「ライカ M3」の完成度の高さに

ニコンは衝撃を受けて、それへの追従を断念し、

新規分野の一眼レフ開発に戦略転換した、という話は

定説となっていて、良く知られている。

まあ、実際のところは「ライカ M3」は非常に高額な

機体であったので、NIKON Sシリーズと直接的には

市場バッティングは起こらなかったかも知れないし、

時代の流れとして、一眼レフ化は必須だったのかも

知れない訳だ。

私個人的には、残念ながら、復刻版を含めてどの時代の

NIKON Sシリーズ機にも全く興味が持てず、1台も購入

していない。

よって、その使用感等の詳細については全く不明である。

興味があれば、世の中にいくらでもある NIKON Sシリーズ

に関する資料を別途参照されたし。

なお、補足であるが、「ライカ M3は非常に高価」

(=現代の貨幣価値で300万円程)と前述したが・・

NIKON Sシリーズの最上位機のNIKON SPも高価な点では

負けておらず、発売時価格が98,000円との資料がある。

1957年時点の物価は現在の貨幣価値に換算して、12倍~

20倍程度(注:商品によりけりだ)に相当する為、

ざっくりと18倍としても、170万円程度のカメラとなる。

まあつまり、典型的な「高付加価値型」の製品戦略で

あるとも言え、ニコンがこの頃から強く「ブランド力」

を築こうとしていた事が良くわかる。

*初期一眼レフの時代 1960年代

この時代が、レンジ機から一眼レフへの転換期となる。

最初の機体が、いきなり旗艦機級のNIKON F(1959年)

である。気になる価格だが、付属標準レンズの種類に

応じて、67,000円または79,300円という資料がある。

前述の貨幣価値を、この年においても18倍と想定すれば、

これは現代の価格で、120万円~140万円にも相当する。

例えば、この1959年に、20歳代の新入社員が居たと

しよう、彼の初任給は、およそ1万円前後である。

7万円も8万円をする高額カメラが買える筈もなく

ただただ指を銜えて憧れるだけであろう。

そして、そこから約40年が経過する。1990年代後半には、

かつて新入社員だった彼らは60歳代の定年世代である。

NIKON Fが中古で10万円以上していたとしても、彼らの

可処分所得からしたら何でも無い。

若い頃に憧れた高級カメラを、今にして手に入れたい

思っても、何ら不思議では無いであろう。

これらの「世代のタイミング」もまた、1990年代後半に

中古カメラブームが起きた要因の一つになっていると

推察される。

なお、NIKON Fが1990年代に中古で10万円以上と言うのは

正直言えば、高い(=性能からすればコスパが悪すぎる)

でも、そうした「憧れ」等の心理的要素があるならば

コスト高は関係無い、「欲しいものは欲しい」のである。

だからまあ、NIKON F/F2/F3、ライカM3などの、

若い頃には絶対に買う事が出来なかった高級カメラ群から

まず中古カメラブームは火がついた訳だ。

(参考:若い頃にF2/F3に憧れた世代は、人口構成比

が大きい「団塊の世代」である。F2発売時=23歳前後、

F3発売時=32歳前後。中古カメラブーム時=50歳前後。

団塊の世代の定年時=2013年前後=NIKONがデジタル一眼

フルサイズ機を中心に高付加価値化戦略を展開した時代)

第一次中古カメラブーム(1990年代後半~2000年代初頭)

での、「その(憧れの)カメラがどうしても欲しい」

という気持ちは、中古相場をぐんぐんと押し上げ、

「今買わないと、どんどんと高くなる」という切迫心理を

消費者層に持たせる事となり、それに注目した、投機層

(転売で利益を稼ぐ層)まで現れ、まるで1990年前後

の「土地バブル」のように、空前の「カメラバブル」が

起こってしまった訳だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19003320.jpg]()

私は、中古カメラブームの際には、既にカメラマニアで

あったが、NIKON Fには正直、一切興味が持てなかった。

それを「憧れ」と思う時代を生きてきた訳では無いし

冷静にスペックを見ても、とても5万円以上も出してまで

買う機体では無い。そのスペック上の最大の課題としては

旧来のNIKON Sシリーズの構造を流用した機体であった為

フィルム交換手法、シャッターボタンの位置などに、

近代カメラ(例:NIKON F2以降)との差異が大きく、

露出計を内蔵していなかった為に(注:フォトミック

型は、やたら不恰好だ)実用上の多数の問題点が容易に

予想できたからである。

ただし、これは「実用派マニア」の視点での話だ。

「憧れ」により、NIKON Fを中古購入したユーザー層に

おいては、その機体を入手した時点で満足してしまい、

誰も、NIKON Fにフィルムを入れて写真を撮るなどは

しなかったのだ。1990年代の中古カメラブームの際は、

現像代も「0円プリント」となっていて、撮影派(実用派)

マニアの比率も非常に多かったのではあるが、上級マニア

層においてもNIKON Fで写真を撮っている人は誰もおらず

実用的には、NIKON F2以降のカメラ使用に限られていた。

だからまあ、NIKON Fのフィルム装填が面倒だろうが、

露出計が入っていなかろうが、関係の無い話だったのだ。

しかし、この事(=写真を撮らないのに、カメラを買う、

という事実)を、この中古カメラブームの時代以降に

色々と目の当たりにしてきて、私個人的にはむしろ

「コレクション向けのカメラは絶対に買ってはならない」

という意識を強く持つようになってしまった。

だから、本ブログにおいては、世間一般的な感覚において

の「マニア」と思われている人達が欲しがるような類の

カメラやレンズは、1台も(1本も)登場していない。

それら、有名ブランド又は希少な機材を強く欲しがる層は

私から言えば「マニアではなく、コレクターか好事家だ」

と定義している訳だ。

だだ、別にコレクターを否定する訳では無い。あらゆる

趣味分野において、コレクションやコンプリート願望は

その趣味を続ける上で必須のモチベーションとなる。

まあ、単に私の「信条」と合致しないだけである。

私の機材購入コンセプトは、「コスパ重視」が最優先

であり、仮に高コストになっても、パフォーマンス(性能)

や独自性が高ければ、まあその条件は緩和するのだが、

ただ単に、有名だとか、ブランドだとか、希少だとか、

憧れだとか言われても、それらはピンと来るものでは無い。

カメラやレンズは、あくまで写真を撮る為の道具であり、

道具であれば「使ってナンボ」だと強く思っている。

*AE(自動露出)化の時代 1970年代

戦後、(バルナック型)ライカのコピー機の製造が国内に

おいては盛んになった。一説には「AからZまでの頭文字の

全てのメーカーがあった」と言われる程、カメラメーカー

が林立した時代であったのだ。

(参考:「AからZまで全て」は、私の調査では、完璧に、

その要件は満たしていないが、ほぼ、その通りの状況だ)

まあ、カメラが「精密機械工業」であったので、日本国内

で発展した事業(産業)構造とマッチしたのであろう。

すなわち、国内においては「諸外国の先進的な工業製品に、

追いつけ、追い越せ」というスローガンにより、どの工業

分野も外国製品の真似をして改善を続けた時代であったの

だが・・ その傾向は、戦後より「高度成長期」と呼ばれる

1970年代初頭頃までの期間で続いていた。

本ブログでは「20世紀の製品開発は、プロダクトアウト

型だ」と良く述べているが、戦後の時代にまで遡ると、

さすがに様相は変わり、上記のような状況となる。

だが、1970年代の高度成長期も終わる時期ともなると、

実質的には日本の工業製品は、世界に敵なしという状況

となり、例えば、あの西独CONTAXですら、日本製カメラの

台頭に押され、カメラ事業から撤退してしまっていたのだ。

1970年代末には海外で「ジャパン・アズ・ナンバーワン」

という書籍が発刊され、ベストセラーとなる。

この時点で日本製品の品質や実用性は世界にも認められる

事となり、続く時代では、「Made in Japan」は、それ

そのものが一種の「ブランド(バリュー)」となる。

で、カメラ分野では、海外に大きなライバル企業はもう

おらず、あとは国内メーカー間でのカメラ開発の過渡

競争から生き残る為には、以前の時代のような、単なる

機械工業製品を作るのではなく、まず一眼レフのような

複雑な構成にした上で、さらに電気・電子部品を採用した

電気化カメラの開発を行い、それによる性能向上や、

開発プロセスの複雑化により・・ 多数ある「工場的」な

メーカー群から頭ひとつリードしなければならない。

そうした措置により、「付加価値」が生まれる事となる。

まあつまり、そのような大きな事業改革についてこれない

メーカーを排除して行こうとする訳だ。

1970年代には既にCPU(マイクロプロセッサ、マイコン)

が発明されていた。先進的なメーカーはそれを採用したり

そこまででは無いまでも、ICやLSIといった「集積回路」

を用いてカメラの電気・電子化を始める。

その目的は、殆どがAE(自動露出)化の実現であるが、

表示系とかの為にも、それら電気回路は使われている。

CPUを採用するならば、それを動かすプログラム(ソフト

ウェア)開発も必要だ、誰もやった事が無い新しい業務を

行う事は、一般的な(町工場的な)メーカーでは、もう

「お手上げ」に近いかも知れない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19003351.jpg]()

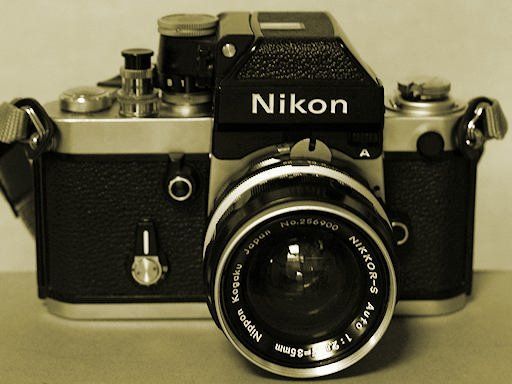

ニコンも又、絞り優先機能をNikomat EL(1972年)で

実現しているが、ここでは、まだCPUは不採用だ。

そして、電気回路は耐久性や動作安定性が、まだ不明で

あった為か、当時の旗艦NIKON F2(1971年、上写真)

では、電源部以外には殆ど電気回路を使用しておらず、

その搭載は、後年にF2の交換ファインダー側の表示系の

LED化から始まる。

*NIKKOR(ニッコール)一眼レフ用レンズについて

NIKONの一眼レフ用のマウントについては、

1959年のNIKON Fより、現代2020年代に至る迄、

「不変のFマウント」と呼ばれるように、マウント形状を、

ずっと変えずに守ってきている。

だが、その60年間の間でも(ニッコール)レンズでは、

非Ai、Ai、Ai-S、AiAF、G型、AF-S、E型等、数多くの

変遷があり、マウント形状こそ同じものの、それらの

各時代のボディとレンズの間で使用互換性がある訳では

無い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19003316.jpg]()

その詳細については極めて複雑であり、それを書いて

いくだけでも、記事の2つや3を費やす事になってしまう。

本記事は「カメラの変遷」について記載している為、

レンズの詳細については、やむなく割愛しよう。

まあ、殆どの時代の一眼レフ用ニッコールレンズにおける

使用互換性が高いのは、現代のデジタル一眼レフの機種

では、NIKON Df(2013年)の、ただ1台のみだ。

ちなみに、銀塩時代であれば、NIKON F4(1988年)が、

およそ、全てのそれ以前の時代の一眼レフ用ニッコール

レンズに対応している。

簡単にMF時代の(Ai等)ニッコールレンズの全般的な特徴を

あげておけば、その時代、NIKON機は、報道や学術用途を

メインとした設計コンセプトが強かった模様であり、

すなわち、解像力重視型設計で、ボケ質については固い

(劣る)レンズが多い事が言えると思う。

まあつまり、レンズ光学設計技術的に言えば、倍率色収差、

軸上色収差、球面収差、歪曲収差の低減・補正を主体に

考えて設計していて、残るコマ収差、非点収差、像面湾曲

に関しては、収差補正の優先度を下げていたのだろうと

思われる。

また、「設計基準」は近接主体では無く、無限遠基準で

あろう。

注1:全ての収差を同時に補正するのは当時の技術では

極めて困難(不可能に近い)であり、レンズ設計の

コンセプト上では、その利用目的を想定して、どれかの

補正措置を優先するという事に、どうしても、なって

しまう。

注2:上記は仮説であり、これをきちんと数値的に検証

するには専門的な設備等が必要であり、ユーザー側では

不可能である。ただ、沢山のニッコールレンズを使って

きた経験と感覚値と光学原理上、上記のような推論は

十分に成り立つ。

注3:「設計基準」は技術開発業務に無縁な一般層により、

単に「近距離と遠距離と、どちらの性能を優先するか?」

という要素(用語)として解釈・広まっているが・・

実際の開発としての「仕様」という意味での「設計基準」

には、実に様々な要素が存在する。

これを単に「距離だけの話」としてしまうのは、技術や

開発の実務を知らない事が明白であり、あまり推奨が

できる用語とは言い難い。

(参考:他の実例を挙げれば、トランプ(カードゲーム)

を、初めて見た日本人が、あるゲーム中にプレーヤーが

「切り札」という意味で「トランプ」と叫んだのを聞いて、

「この遊びは、トランプと呼ばれる」と勘違いをした。

だが、そう言った方は間違いでは無い、ゲーム上での

取り決めであるからだ。誤解した方が悪いと言えよう。

それと同様に、多数ある「設計基準(設計仕様)」の

中のたった1つの「距離基準」の事を、技術者等からの

説明を聞いて、「距離を設計基準と言うのだ」と誤解し、

それを広めてしまった方に問題がある話だ、と言える)

*AF(自動焦点)化の時代 1980年代

さて、時代は前述のように、日本製品が世界をリードする

立場となっていたが、ここからの製品展開は難しい。

つまり、それまでは先行する海外製品の後追いで良かった

のが、これからは日本製品が世界を牽引しないとならない。

例えば、他の分野では、SONY WALKMAN(1979年~)や、

任天堂FAMILY COMPUTER(1983年)といった、これまでに

無い新ジャンルの製品が出来てきて、各々大ヒットする。

このようなアイデア商品は、プロダクト・アウト型の商品

ではあるが、発想、企画、販売面などがいずれも難しく、

そう簡単に次々とヒット商品が生まれる訳でも無いのだ。

カメラの分野はどうか? 前述の「電気化戦略」は定着し

AE化により、複雑な露出決定の知識や技能をユーザーに

要求する要素は減った。

また、フィルム装填の失敗を減らす「簡易ローディング

機構」や、フィルムを自動的に巻き上げる為の

モータードライブ/ワインダー機構も、初期の「外付け

部品」から、だんだんと、コンパクト機や一眼レフにも

内蔵されるようになっていく。

まあ、つまり、カメラを「誰にでも写真を撮れる道具」

として発展させて行く方向性を各社が目指した訳だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19004583.jpg]()

残る自動化機能は「AF化」(オートフォーカス)である。

既に1977年には、「ジャスピンコニカ」(C35AF)に

より、コンパクト機のAF化がスタートしていたが、まだ

一眼レフに搭載するには、その精度・速度、そして機構

(メカニズム)的な課題を解決していかなくてはならない。

ここも大変な開発ではあるが、これが実現すれば、さらに

又、他社をリードしたり、蹴落したりする事ができる。

熾烈な開発競争ではあるが、もうそれは「市場原理」

なので、頑張ってAF化を実現しなければならない。

従前のAE化等での「電気化」に加えて、様々な動く機構が

カメラ内部に入っていく。ワインダーもそうだし、AFでは

レンズを動かしたり止めたりしなくてはならない。

カメラ内部には複数のモーターが内蔵されるようになり

それらの制御も含めて、もうカメラは「メカトロニクス」

(機械・電子の複合機器)となってきていた。

こうした複雑な機構を擁する製品分野は、他社がおいそれと

市場に新規参入をする事は難しい、この事は「参入障壁」

とも言い換えれる。つまり、全くの新規他社が電気化や

機械化をゼロから実現するには、手間も時間も費用も技術

も大変であるから、もう誰もついてこれなくなるのだ。

もうこの時代では、既存の海外カメラメーカーも、ほぼ

全滅状態だ。かろうじでライカが「M6」(1984年)等で、

「一定のファン層」に向けて好評ではあったが、勿論、

一眼レフでもなければ、AE化もAF化も実現されていない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19004664.jpg]()

ニコンであるが、旗艦機級では、信頼性・耐久性の面、

そして開発期間の長さもあってか、最新の機能は搭載

しない、という保守的な製品コンセプトを踏襲している。

例えば、NIKON F3(1980年~、上写真はF3/T 1984)

では、ようやく電気化機能により絞り優先AEを実現。

しかし、最高シャッター速度は、1/2000秒に留まり、

すぐ後の中級機、NIKON FM2(1982)、FE2(1983)

に搭載されたような、新鋭の1/4000秒シャッターは

搭載されていない(下写真は、NIKON FE2)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19004650.jpg]()

そして、AFだが、NIKONでも、F3AF(1983年)で

試作機的なAF機を発売するが、この時代の各社試作AF機

は、専用のレンズが別途必要であったり、AFの精度や

速度が実用性能に満たないという点で未成熟であった。

最初の実用的なAF一眼レフはMINOLTA α-7000(1985)

である、何度も述べた「αショック」であるので、

詳細は割愛するが、「ショック」というのは、社会的な

話題性が高かったというのみならず、これによりカメラ

事業に付いていけなくなるメーカーや関連企業などに

与える影響が「半端ない」という意味である。

つまり、「オイルショック」(1973年,1979年)や、

さらに後年の「リーマンショック」(2008年)や

「コロナショック」(2020年)と並んで、危機的かつ切実

な状況であり、市場に与える影響が大きすぎるという事だ。

ニコンも、すぐさまAF化を推進させ、NIKON F4(1988年)

が、ニコン旗艦機初のAF機である(下写真)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19004605.jpg]()

アナログダイヤルを多数備えたF4は、どちらかと言えば

AF化以前の時代の機種のイメージだ、もしかすると

「αショック」を受けて、MF機を、急遽AF化したのかも

知れない(?) ただ、この設計思想のおかげか、F4は

MF機として使う上では大変性能が高く、使い易い機体と

なっていた(銀塩一眼第15回記事でも好評価)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19011766.jpg]()

1980年代末には、各社からAF一眼レフが出揃い、

世の中は完全なAF時代に突入するが、残念ながら、この

流れに追従できずにカメラ事業から撤退したり、一眼レフ

の製造をやめてしまったメーカーもいくつも出てきている。

(まあ、それが「αショック」からなる開発競争の結果だ)

*NIKONの銀塩コンパクト機事情 1980年代~1990年代

NIKONは前述のように、「高付加価値型」カメラの

製造販売をメインとしている。このようなブランド型企業

の場合は、他分野を見ても、低価格な商品を販売する事は

無く、全てが高級(高額)商品である事が殆どだ。

だから、NIKONにおける低価格帯商品は、本来であれば

NIKONとしては、作りたくない/売りたくない商品である。

それを買ったユーザーが「ニコンを買った」と満足して

しまったら、高級機の売り上げにも影響が大きいからだ。

銀塩(AF)コンパクトも同様、ここへの市場参入については

NIKONは消極的であり、その参入は1983年の「ピカイチ」

シリーズから、と遅く、かつ、私見ではあるが、これらの

ニコン低価格帯製品は(一眼レフ等も含め)あまり特別な

機能や性能を与えておらず、差別化されていると思う。

すなわち、「低価格帯カメラは性能が低いから」と、

高級機に目を向けさせるラインナップ戦略となっている。

案の定、ピカイチシリーズは市場では不人気であり、

人気機種となったのは、やはり高付加価値(高級)型の

チタン外装の単焦点機「NIKON 35Ti」(1993年)および

「NIKON 28Ti」(1994年)のみである。

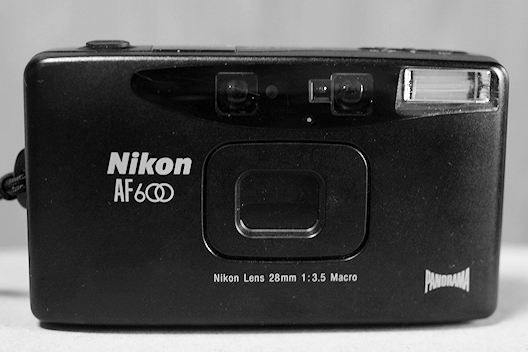

例外的には「NIKON mini」の愛称があった、28mm/F3.5

広角単焦点を搭載した、マニアックなAF600(1993年)が

ニコン普及機唯一と言える人気機種となった(下写真)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19011860.jpg]()

個人的には、他のコンパクト機は性能や魅力不足、そして

チタン外装のTiシリーズはコスパの悪さから、いずれも

1台も購入しておらず、NIKON miniの1台を所有する

のみだ。

*1990年代のカメラ激変期

この時代の10年間は、カメラにとって激変期である。

昭和から平成へ、そしてバブル崩壊や、阪神淡路大震災

といった世情の影響も勿論大きいのだが、まずは

バブル期に企画された、過剰に自動化されたAF一眼レフの

カメラ群には、マニア層、あるいは消費者層全般が興味を

持てなくなってしまった状況がある。

マニア層は、古いMF一眼レフやレンジ機に興味を示し

新製品は、(銀塩)高級コンパクトのみしか買わない。

その状況は、マニア層のみならず一般層にまで波及し、

空前の一大、(第一次)中古カメラブームが巻き起こる。

カメラの中古相場は際限なく高騰し、コレクターや

投機層まで現れて、もうカメラ市場はぐちゃぐちゃに

混迷した。

1990年代後半には、さらにAPS規格まで始まり、

もっと大きな波としては、デジタル・コンパクト機、

さらには、最初期のデジタル一眼レフも発売された。

この時代(1990年代後半~2000年代初頭)には、

ありとあらゆる形式のカメラが新発売された事も重要な

歴史である。

その種類は、まさしく「全て」であり、銀塩フォーマット

だけ見ても、中判、35mm判、パノラマ判、特殊サイズ、

APS(IX240)、インスタントフィルム等、多岐に渡り、

そして、カメラの種類としても、銀塩AF一眼レフ、

銀塩MF一眼レフ、レンジファインダー機、銀塩コンパクト、

(銀塩)高級コンパクト、APS機、APS特殊機、MINOX判機、

二眼レフ、インスタントフィルム使用機、レンズ付きフィルム、

トイカメラ・・ など、新発売されなかったのは、多分

35mm判ハーフサイズ機くらいのものではなかろうか?

さらには、デジタル・コンパクト機や試作機的なデジタル

一眼レフの発売と、デジタル時代も、すぐそこにまで

迫って来ていた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19011831.jpg]()

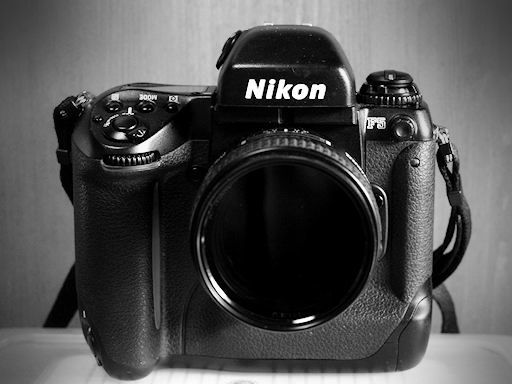

この時代でのNIKON製カメラの現有機はNIKON F5(1996年、

上写真)に留まる。他にも数機種のAF一眼レフを所有して

はいたが、歴史的価値が無い(後世に残す必要が無い)と

見なして、処分してしまっていた。

まあ、それはNIKON機に限らず、1990年代のAF一眼レフの

多くを後年に処分してしまったのは、この時代に魅力的な

AF一眼レフが発売されていなかったからだ。私に限らず

皆がそう思ったからこそ、この時代に中古カメラブームが

起こったり、AF一眼レフ以外の、あらゆる種類のカメラが

出揃うという原因となったのであろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19011834.jpg]()

そして、「NIKON F5」についても、魅力的なカメラだとは

言い難い状況がある。その紹介記事(銀塩一眼第19回)

では、残念ながらF5の評価は低く、評価点は銀塩一眼レフ

旗艦機(その定義は、やや曖昧だが、全部で約20機種あり、

所有している(いた)のは、内、14機種ほどで、銀塩

一眼レフ・クラッシックス記事では12機種を紹介している)

・・の各機の中で、最低の評価点数となってしまっていた。

なお、NIKON銀塩一眼レフの現有機(過去所有機は除く。

→そうした「処分機」は、元々歴史的価値は高くない)

における、個人評価点(5点満点)の一覧表は、以下と

なっている。

3.80点:NIKON FE2(1983年)(非旗艦機)

3.60点:NIKON F4(1988年)

3.30点:NIKON F2(1971年)

3.00点:NIKON F3(1980年)

2.70点:NIKON F5(1996年)

さらに、各社の銀塩一眼レフ旗艦機級での

現有機の評価得点の参考。

4.10点:PENTAX LX(1980年)

3.75点:CANON New F-1(1981年)

3.70点:MINOLTA α-9(1998年)

3.50点:CANON F-1(1971年)

3.45点:CANON EOS-1HS(1989年)

3.35点:CONTAX RTS(1975年)

3.35点:OLYMPUS OM-4Ti(1986年)(準旗艦機)

3.20点:PENTAX Z-1(1991年)

3.10点:MINOLTA X-1(1973年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19013608.jpg]()

その後、2000年より、NIKONは中古カメラブームを受けた

製品として、レンジ機NIKON S3/SPの復刻版、銀塩MF一眼

レフの新機種NIKON FM3A、MFパンケーキレンズAi45/2.8P

等を続けざまに発売するが、もうデジタル化がすぐそこまで

迫っている時代の製品であり、パンケーキレンズ(下写真)

以外の銀塩製品には全く興味を持つ事も出来なかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19013684.jpg]()

さて、今回の記事はこのあたりまでで・・

丁度銀塩時代が終焉した頃である。

次回記事は、NIKON編の後編として、NIKONデジタル機の

変遷を紹介していこう。

デジタルのカメラを、およそ1970年代から現代2020年代

に至る迄の約50年間の変遷の歴史を世情等と絡めて辿る

記事群である。

Clik here to view.

それを取り巻く世の中の状況を中心に紹介するが、私が

現在でも所有している機体は、1970年代以降の機種に

限られる。

本記事では、その時代からの現有カメラの紹介写真と、

同じ時代のNIKON製レンズを、現代のNIKONデジタル機

に装着して撮影した写真を適宜挿入して進めよう。

Clik here to view.

*創業期 1910年代~1930年代

ニコン(旧、日本光學工業株式會社。日本光学と略す)

の創業は、今からおよそ100年前の1917年であり、

先年「ニコン創立100周年」という事から、いくつかの

記念モデル等も発売されている。

この時期では、それ以前にコニカ(六桜社)や、同時代に

オリンパス(高千穂製作所)やペンタックス(旭光学)が

創業しており、ニコンを含め、日本の光学機器メーカー

としては、最も老舗の類である。

旧「三菱財閥」の流れを汲み、現在でも三菱グループ

に属している、この為、三菱の歴史を語る資料などでも

ニコンのカメラが紹介される事もある。

この時代に、いくつかの中小の光学機器製造企業を

合併し、民生用の双眼鏡などの製造を始める。

関東大震災(1923年)で、陸軍の兵器工場が被災した

事から、以降、軍需に向けた「光学兵器」の開発も

担当することとなる。

この時代にはニコンはまだカメラは作っていなかったが、

精機光学(CANON)のハンザキヤノン(1936年)に対して、

開発協力を行い、同機と、標準レンズNIKKOR50mm/F3.5

とのセットが発売されている。現代のライバル関係から

すると不思議なエピソードだ。

*大戦期 1930年代~1940年代

この時代のニコン(日本光学)の製品開発は、軍事用途の

比率が殆どだ。大戦前から様々な光学機器開発が進み、

陸軍士官等が持つ双眼鏡はニコン製が主流だったと聞く。

また、カメラマニアや軍事マニアにも有名な設備としては、

戦艦「大和」に搭載された測距儀(射撃などで目標迄の

距離を測る)が日本光学製であった事が良く知られている。

まあ、ニコンに限らず、この大戦前夜からの時代の国内外

の多くの光学機器メーカーの製造する製品は、殆ど全てが

軍需であり、それは「光学兵器」と言い換える事も出来る。

(当然、一般向けのカメラ等の販売も殆どされていない)

1930年代のドイツ製カメラのライカやコンタックスが、

性能が高いのも、軍事用を意図して開発が推進されたから

だろう事だし、それらが現代の貨幣価値で300万円もした

事も、元々は一般向けの商品ではなかったからであろう。

(高額なのは関税の高さとか他にも理由はあっただろうが、

そもそも一般人に売る商品では無かった、という意味だ)

さらに推察をすれば、高価にする事で、あまり外国人が

それらを購入する事を防ぐ意味もあったかも知れない、

つまり、あまり簡単にそれら高性能カメラが敵国に渡って

しまったら、いざ戦争になった際に困ってしまうだろう。

だからまあ、戦後以降の平和な時代においてカメラマニア

等が「昔のライカやコンタックスで家が一軒建った」

といった話を自慢げや呑気に語っているのは、もう少し

戦争という時代の歴史を意識した上で言うのが望ましい。

(まあ、そういった話をするのは、概ね「団塊の世代」

のシニア層であり、いわゆる「戦争を知らない子供達」の

世代(1940年代後半生まれ)であるから、やむを得ない

節もあるか・・)

Clik here to view.

カメラやその他の光学製品は、軍事用途から民生用途に

転換する。ニコン(日本光学)も勿論同様だ。

この頃から、「NIKON」の名称が生まれ、カメラに

その名前がつき、後にブランド銘として定着する。

*戦後復興期 1940年代~1950年代

他のカメラメーカー同様、ニコンにおいても、この時代の

カメラは中判二眼レフ(6x6)や、35mm判変則フォーマット

(32mmx24mm)カメラを試作機的に製造、又は一部を

販売したとの事だ。まあ、実際に量産が開始されたのは

1948年の「NIKON Ⅰ」であるが、続く「NIKON M」と

ともに少量生産に留まったとの事。前述ように大戦前の

ニコンにおいても、カメラは製造していなかった事で、

初期の民生用のカメラには様々な課題があった事であろう。

品質が安定したのは、1951年の「NIKON S」からで

あろうか? この為、これらの初期ニコン製カメラの

総称としては「NIKON Sシリーズ」と呼ばれる事が多い。

これらはレンジファインダー機であり、戦前の独CONTAXの

レンジ機(Ⅱ/Ⅲ等)の構造を大幅に参考にして作られている。

マウントの形状は、(旧)CONTAX と同一であるのだが、

ピントリング(ヘリコイド)の繰り出し量が異なる。

この為、旧CONTAX CとNIKON Sのボディとレンズを混在

して使用した場合、無限遠が出なかったりオーバーインフに

なるという問題がある、ただし、これらのピントの差異は

大きなレベルでは無く、焦点距離35mm以下のレンズで

あれば、被写界深度の深さにより、両マウントは、ほぼ

互換性があると言われている。

この事を端的に説明する市販レンズとしては、2002年に

中古カメラブームを受けて、コシナ社より新発売された

NIKON S互換およびCONTAX C互換機であるBESSA-R2S/C

(下写真はBESSA-R2C)用の別売交換レンズ群において、

35mm以下の焦点距離のレンズはSC型番として両マウント

で使用可能であり、50mm以上のレンズは、S型番として、

NIKON Sマウント機(旧製品、復刻版、COSINA版)専用と

なっている。

Clik here to view.

レンズを使用する際は、各種ミラーレス機にNIKON S

レンズ用マウントアダプターを介して利用できる。

ただし、CONTAX C用のレンズの場合、オーバーインフに

なったり最短撮影距離が伸びたりと、ピント合わせに

若干の不便があり、やや使いにくさを感じてしまう。

(特殊レンズ・超マニアックス記事等で、何本かの

旧CONTAX Cマウントレンズを紹介済み、以下写真)

Clik here to view.

S2系、SP系、S3系、S4と順次発売が続く。

また、1960年代にはSPが一度再生産され、さらに前述の

1990年代後半の中古カメラブームを受け、2000年に、

S3が復刻され(=S3ミレニアム)、2005年にはSPが

復刻生産された。

NIKON Sシリーズが生産を中止したのは、1954年に

発売されたレンジ機「ライカ M3」の完成度の高さに

ニコンは衝撃を受けて、それへの追従を断念し、

新規分野の一眼レフ開発に戦略転換した、という話は

定説となっていて、良く知られている。

まあ、実際のところは「ライカ M3」は非常に高額な

機体であったので、NIKON Sシリーズと直接的には

市場バッティングは起こらなかったかも知れないし、

時代の流れとして、一眼レフ化は必須だったのかも

知れない訳だ。

私個人的には、残念ながら、復刻版を含めてどの時代の

NIKON Sシリーズ機にも全く興味が持てず、1台も購入

していない。

よって、その使用感等の詳細については全く不明である。

興味があれば、世の中にいくらでもある NIKON Sシリーズ

に関する資料を別途参照されたし。

なお、補足であるが、「ライカ M3は非常に高価」

(=現代の貨幣価値で300万円程)と前述したが・・

NIKON Sシリーズの最上位機のNIKON SPも高価な点では

負けておらず、発売時価格が98,000円との資料がある。

1957年時点の物価は現在の貨幣価値に換算して、12倍~

20倍程度(注:商品によりけりだ)に相当する為、

ざっくりと18倍としても、170万円程度のカメラとなる。

まあつまり、典型的な「高付加価値型」の製品戦略で

あるとも言え、ニコンがこの頃から強く「ブランド力」

を築こうとしていた事が良くわかる。

*初期一眼レフの時代 1960年代

この時代が、レンジ機から一眼レフへの転換期となる。

最初の機体が、いきなり旗艦機級のNIKON F(1959年)

である。気になる価格だが、付属標準レンズの種類に

応じて、67,000円または79,300円という資料がある。

前述の貨幣価値を、この年においても18倍と想定すれば、

これは現代の価格で、120万円~140万円にも相当する。

例えば、この1959年に、20歳代の新入社員が居たと

しよう、彼の初任給は、およそ1万円前後である。

7万円も8万円をする高額カメラが買える筈もなく

ただただ指を銜えて憧れるだけであろう。

そして、そこから約40年が経過する。1990年代後半には、

かつて新入社員だった彼らは60歳代の定年世代である。

NIKON Fが中古で10万円以上していたとしても、彼らの

可処分所得からしたら何でも無い。

若い頃に憧れた高級カメラを、今にして手に入れたい

思っても、何ら不思議では無いであろう。

これらの「世代のタイミング」もまた、1990年代後半に

中古カメラブームが起きた要因の一つになっていると

推察される。

なお、NIKON Fが1990年代に中古で10万円以上と言うのは

正直言えば、高い(=性能からすればコスパが悪すぎる)

でも、そうした「憧れ」等の心理的要素があるならば

コスト高は関係無い、「欲しいものは欲しい」のである。

だからまあ、NIKON F/F2/F3、ライカM3などの、

若い頃には絶対に買う事が出来なかった高級カメラ群から

まず中古カメラブームは火がついた訳だ。

(参考:若い頃にF2/F3に憧れた世代は、人口構成比

が大きい「団塊の世代」である。F2発売時=23歳前後、

F3発売時=32歳前後。中古カメラブーム時=50歳前後。

団塊の世代の定年時=2013年前後=NIKONがデジタル一眼

フルサイズ機を中心に高付加価値化戦略を展開した時代)

第一次中古カメラブーム(1990年代後半~2000年代初頭)

での、「その(憧れの)カメラがどうしても欲しい」

という気持ちは、中古相場をぐんぐんと押し上げ、

「今買わないと、どんどんと高くなる」という切迫心理を

消費者層に持たせる事となり、それに注目した、投機層

(転売で利益を稼ぐ層)まで現れ、まるで1990年前後

の「土地バブル」のように、空前の「カメラバブル」が

起こってしまった訳だ。

Clik here to view.

あったが、NIKON Fには正直、一切興味が持てなかった。

それを「憧れ」と思う時代を生きてきた訳では無いし

冷静にスペックを見ても、とても5万円以上も出してまで

買う機体では無い。そのスペック上の最大の課題としては

旧来のNIKON Sシリーズの構造を流用した機体であった為

フィルム交換手法、シャッターボタンの位置などに、

近代カメラ(例:NIKON F2以降)との差異が大きく、

露出計を内蔵していなかった為に(注:フォトミック

型は、やたら不恰好だ)実用上の多数の問題点が容易に

予想できたからである。

ただし、これは「実用派マニア」の視点での話だ。

「憧れ」により、NIKON Fを中古購入したユーザー層に

おいては、その機体を入手した時点で満足してしまい、

誰も、NIKON Fにフィルムを入れて写真を撮るなどは

しなかったのだ。1990年代の中古カメラブームの際は、

現像代も「0円プリント」となっていて、撮影派(実用派)

マニアの比率も非常に多かったのではあるが、上級マニア

層においてもNIKON Fで写真を撮っている人は誰もおらず

実用的には、NIKON F2以降のカメラ使用に限られていた。

だからまあ、NIKON Fのフィルム装填が面倒だろうが、

露出計が入っていなかろうが、関係の無い話だったのだ。

しかし、この事(=写真を撮らないのに、カメラを買う、

という事実)を、この中古カメラブームの時代以降に

色々と目の当たりにしてきて、私個人的にはむしろ

「コレクション向けのカメラは絶対に買ってはならない」

という意識を強く持つようになってしまった。

だから、本ブログにおいては、世間一般的な感覚において

の「マニア」と思われている人達が欲しがるような類の

カメラやレンズは、1台も(1本も)登場していない。

それら、有名ブランド又は希少な機材を強く欲しがる層は

私から言えば「マニアではなく、コレクターか好事家だ」

と定義している訳だ。

だだ、別にコレクターを否定する訳では無い。あらゆる

趣味分野において、コレクションやコンプリート願望は

その趣味を続ける上で必須のモチベーションとなる。

まあ、単に私の「信条」と合致しないだけである。

私の機材購入コンセプトは、「コスパ重視」が最優先

であり、仮に高コストになっても、パフォーマンス(性能)

や独自性が高ければ、まあその条件は緩和するのだが、

ただ単に、有名だとか、ブランドだとか、希少だとか、

憧れだとか言われても、それらはピンと来るものでは無い。

カメラやレンズは、あくまで写真を撮る為の道具であり、

道具であれば「使ってナンボ」だと強く思っている。

*AE(自動露出)化の時代 1970年代

戦後、(バルナック型)ライカのコピー機の製造が国内に

おいては盛んになった。一説には「AからZまでの頭文字の

全てのメーカーがあった」と言われる程、カメラメーカー

が林立した時代であったのだ。

(参考:「AからZまで全て」は、私の調査では、完璧に、

その要件は満たしていないが、ほぼ、その通りの状況だ)

まあ、カメラが「精密機械工業」であったので、日本国内

で発展した事業(産業)構造とマッチしたのであろう。

すなわち、国内においては「諸外国の先進的な工業製品に、

追いつけ、追い越せ」というスローガンにより、どの工業

分野も外国製品の真似をして改善を続けた時代であったの

だが・・ その傾向は、戦後より「高度成長期」と呼ばれる

1970年代初頭頃までの期間で続いていた。

本ブログでは「20世紀の製品開発は、プロダクトアウト

型だ」と良く述べているが、戦後の時代にまで遡ると、

さすがに様相は変わり、上記のような状況となる。

だが、1970年代の高度成長期も終わる時期ともなると、

実質的には日本の工業製品は、世界に敵なしという状況

となり、例えば、あの西独CONTAXですら、日本製カメラの

台頭に押され、カメラ事業から撤退してしまっていたのだ。

1970年代末には海外で「ジャパン・アズ・ナンバーワン」

という書籍が発刊され、ベストセラーとなる。

この時点で日本製品の品質や実用性は世界にも認められる

事となり、続く時代では、「Made in Japan」は、それ

そのものが一種の「ブランド(バリュー)」となる。

で、カメラ分野では、海外に大きなライバル企業はもう

おらず、あとは国内メーカー間でのカメラ開発の過渡

競争から生き残る為には、以前の時代のような、単なる

機械工業製品を作るのではなく、まず一眼レフのような

複雑な構成にした上で、さらに電気・電子部品を採用した

電気化カメラの開発を行い、それによる性能向上や、

開発プロセスの複雑化により・・ 多数ある「工場的」な

メーカー群から頭ひとつリードしなければならない。

そうした措置により、「付加価値」が生まれる事となる。

まあつまり、そのような大きな事業改革についてこれない

メーカーを排除して行こうとする訳だ。

1970年代には既にCPU(マイクロプロセッサ、マイコン)

が発明されていた。先進的なメーカーはそれを採用したり

そこまででは無いまでも、ICやLSIといった「集積回路」

を用いてカメラの電気・電子化を始める。

その目的は、殆どがAE(自動露出)化の実現であるが、

表示系とかの為にも、それら電気回路は使われている。

CPUを採用するならば、それを動かすプログラム(ソフト

ウェア)開発も必要だ、誰もやった事が無い新しい業務を

行う事は、一般的な(町工場的な)メーカーでは、もう

「お手上げ」に近いかも知れない。

Clik here to view.

実現しているが、ここでは、まだCPUは不採用だ。

そして、電気回路は耐久性や動作安定性が、まだ不明で

あった為か、当時の旗艦NIKON F2(1971年、上写真)

では、電源部以外には殆ど電気回路を使用しておらず、

その搭載は、後年にF2の交換ファインダー側の表示系の

LED化から始まる。

*NIKKOR(ニッコール)一眼レフ用レンズについて

NIKONの一眼レフ用のマウントについては、

1959年のNIKON Fより、現代2020年代に至る迄、

「不変のFマウント」と呼ばれるように、マウント形状を、

ずっと変えずに守ってきている。

だが、その60年間の間でも(ニッコール)レンズでは、

非Ai、Ai、Ai-S、AiAF、G型、AF-S、E型等、数多くの

変遷があり、マウント形状こそ同じものの、それらの

各時代のボディとレンズの間で使用互換性がある訳では

無い。

Clik here to view.

いくだけでも、記事の2つや3を費やす事になってしまう。

本記事は「カメラの変遷」について記載している為、

レンズの詳細については、やむなく割愛しよう。

まあ、殆どの時代の一眼レフ用ニッコールレンズにおける

使用互換性が高いのは、現代のデジタル一眼レフの機種

では、NIKON Df(2013年)の、ただ1台のみだ。

ちなみに、銀塩時代であれば、NIKON F4(1988年)が、

およそ、全てのそれ以前の時代の一眼レフ用ニッコール

レンズに対応している。

簡単にMF時代の(Ai等)ニッコールレンズの全般的な特徴を

あげておけば、その時代、NIKON機は、報道や学術用途を

メインとした設計コンセプトが強かった模様であり、

すなわち、解像力重視型設計で、ボケ質については固い

(劣る)レンズが多い事が言えると思う。

まあつまり、レンズ光学設計技術的に言えば、倍率色収差、

軸上色収差、球面収差、歪曲収差の低減・補正を主体に

考えて設計していて、残るコマ収差、非点収差、像面湾曲

に関しては、収差補正の優先度を下げていたのだろうと

思われる。

また、「設計基準」は近接主体では無く、無限遠基準で

あろう。

注1:全ての収差を同時に補正するのは当時の技術では

極めて困難(不可能に近い)であり、レンズ設計の

コンセプト上では、その利用目的を想定して、どれかの

補正措置を優先するという事に、どうしても、なって

しまう。

注2:上記は仮説であり、これをきちんと数値的に検証

するには専門的な設備等が必要であり、ユーザー側では

不可能である。ただ、沢山のニッコールレンズを使って

きた経験と感覚値と光学原理上、上記のような推論は

十分に成り立つ。

注3:「設計基準」は技術開発業務に無縁な一般層により、

単に「近距離と遠距離と、どちらの性能を優先するか?」

という要素(用語)として解釈・広まっているが・・

実際の開発としての「仕様」という意味での「設計基準」

には、実に様々な要素が存在する。

これを単に「距離だけの話」としてしまうのは、技術や

開発の実務を知らない事が明白であり、あまり推奨が

できる用語とは言い難い。

(参考:他の実例を挙げれば、トランプ(カードゲーム)

を、初めて見た日本人が、あるゲーム中にプレーヤーが

「切り札」という意味で「トランプ」と叫んだのを聞いて、

「この遊びは、トランプと呼ばれる」と勘違いをした。

だが、そう言った方は間違いでは無い、ゲーム上での

取り決めであるからだ。誤解した方が悪いと言えよう。

それと同様に、多数ある「設計基準(設計仕様)」の

中のたった1つの「距離基準」の事を、技術者等からの

説明を聞いて、「距離を設計基準と言うのだ」と誤解し、

それを広めてしまった方に問題がある話だ、と言える)

*AF(自動焦点)化の時代 1980年代

さて、時代は前述のように、日本製品が世界をリードする

立場となっていたが、ここからの製品展開は難しい。

つまり、それまでは先行する海外製品の後追いで良かった

のが、これからは日本製品が世界を牽引しないとならない。

例えば、他の分野では、SONY WALKMAN(1979年~)や、

任天堂FAMILY COMPUTER(1983年)といった、これまでに

無い新ジャンルの製品が出来てきて、各々大ヒットする。

このようなアイデア商品は、プロダクト・アウト型の商品

ではあるが、発想、企画、販売面などがいずれも難しく、

そう簡単に次々とヒット商品が生まれる訳でも無いのだ。

カメラの分野はどうか? 前述の「電気化戦略」は定着し

AE化により、複雑な露出決定の知識や技能をユーザーに

要求する要素は減った。

また、フィルム装填の失敗を減らす「簡易ローディング

機構」や、フィルムを自動的に巻き上げる為の

モータードライブ/ワインダー機構も、初期の「外付け

部品」から、だんだんと、コンパクト機や一眼レフにも

内蔵されるようになっていく。

まあ、つまり、カメラを「誰にでも写真を撮れる道具」

として発展させて行く方向性を各社が目指した訳だ。

Clik here to view.

既に1977年には、「ジャスピンコニカ」(C35AF)に

より、コンパクト機のAF化がスタートしていたが、まだ

一眼レフに搭載するには、その精度・速度、そして機構

(メカニズム)的な課題を解決していかなくてはならない。

ここも大変な開発ではあるが、これが実現すれば、さらに

又、他社をリードしたり、蹴落したりする事ができる。

熾烈な開発競争ではあるが、もうそれは「市場原理」

なので、頑張ってAF化を実現しなければならない。

従前のAE化等での「電気化」に加えて、様々な動く機構が

カメラ内部に入っていく。ワインダーもそうだし、AFでは

レンズを動かしたり止めたりしなくてはならない。

カメラ内部には複数のモーターが内蔵されるようになり

それらの制御も含めて、もうカメラは「メカトロニクス」

(機械・電子の複合機器)となってきていた。

こうした複雑な機構を擁する製品分野は、他社がおいそれと

市場に新規参入をする事は難しい、この事は「参入障壁」

とも言い換えれる。つまり、全くの新規他社が電気化や

機械化をゼロから実現するには、手間も時間も費用も技術

も大変であるから、もう誰もついてこれなくなるのだ。

もうこの時代では、既存の海外カメラメーカーも、ほぼ

全滅状態だ。かろうじでライカが「M6」(1984年)等で、

「一定のファン層」に向けて好評ではあったが、勿論、

一眼レフでもなければ、AE化もAF化も実現されていない。

Clik here to view.

そして開発期間の長さもあってか、最新の機能は搭載

しない、という保守的な製品コンセプトを踏襲している。

例えば、NIKON F3(1980年~、上写真はF3/T 1984)

では、ようやく電気化機能により絞り優先AEを実現。

しかし、最高シャッター速度は、1/2000秒に留まり、

すぐ後の中級機、NIKON FM2(1982)、FE2(1983)

に搭載されたような、新鋭の1/4000秒シャッターは

搭載されていない(下写真は、NIKON FE2)

Clik here to view.

試作機的なAF機を発売するが、この時代の各社試作AF機

は、専用のレンズが別途必要であったり、AFの精度や

速度が実用性能に満たないという点で未成熟であった。

最初の実用的なAF一眼レフはMINOLTA α-7000(1985)

である、何度も述べた「αショック」であるので、

詳細は割愛するが、「ショック」というのは、社会的な

話題性が高かったというのみならず、これによりカメラ

事業に付いていけなくなるメーカーや関連企業などに

与える影響が「半端ない」という意味である。

つまり、「オイルショック」(1973年,1979年)や、

さらに後年の「リーマンショック」(2008年)や

「コロナショック」(2020年)と並んで、危機的かつ切実

な状況であり、市場に与える影響が大きすぎるという事だ。

ニコンも、すぐさまAF化を推進させ、NIKON F4(1988年)

が、ニコン旗艦機初のAF機である(下写真)

Clik here to view.

AF化以前の時代の機種のイメージだ、もしかすると

「αショック」を受けて、MF機を、急遽AF化したのかも

知れない(?) ただ、この設計思想のおかげか、F4は

MF機として使う上では大変性能が高く、使い易い機体と

なっていた(銀塩一眼第15回記事でも好評価)

Clik here to view.

世の中は完全なAF時代に突入するが、残念ながら、この

流れに追従できずにカメラ事業から撤退したり、一眼レフ

の製造をやめてしまったメーカーもいくつも出てきている。

(まあ、それが「αショック」からなる開発競争の結果だ)

*NIKONの銀塩コンパクト機事情 1980年代~1990年代

NIKONは前述のように、「高付加価値型」カメラの

製造販売をメインとしている。このようなブランド型企業

の場合は、他分野を見ても、低価格な商品を販売する事は

無く、全てが高級(高額)商品である事が殆どだ。

だから、NIKONにおける低価格帯商品は、本来であれば

NIKONとしては、作りたくない/売りたくない商品である。

それを買ったユーザーが「ニコンを買った」と満足して

しまったら、高級機の売り上げにも影響が大きいからだ。

銀塩(AF)コンパクトも同様、ここへの市場参入については

NIKONは消極的であり、その参入は1983年の「ピカイチ」

シリーズから、と遅く、かつ、私見ではあるが、これらの

ニコン低価格帯製品は(一眼レフ等も含め)あまり特別な

機能や性能を与えておらず、差別化されていると思う。

すなわち、「低価格帯カメラは性能が低いから」と、

高級機に目を向けさせるラインナップ戦略となっている。

案の定、ピカイチシリーズは市場では不人気であり、

人気機種となったのは、やはり高付加価値(高級)型の

チタン外装の単焦点機「NIKON 35Ti」(1993年)および

「NIKON 28Ti」(1994年)のみである。

例外的には「NIKON mini」の愛称があった、28mm/F3.5

広角単焦点を搭載した、マニアックなAF600(1993年)が

ニコン普及機唯一と言える人気機種となった(下写真)

Clik here to view.

チタン外装のTiシリーズはコスパの悪さから、いずれも

1台も購入しておらず、NIKON miniの1台を所有する

のみだ。

*1990年代のカメラ激変期

この時代の10年間は、カメラにとって激変期である。

昭和から平成へ、そしてバブル崩壊や、阪神淡路大震災

といった世情の影響も勿論大きいのだが、まずは

バブル期に企画された、過剰に自動化されたAF一眼レフの

カメラ群には、マニア層、あるいは消費者層全般が興味を

持てなくなってしまった状況がある。

マニア層は、古いMF一眼レフやレンジ機に興味を示し

新製品は、(銀塩)高級コンパクトのみしか買わない。

その状況は、マニア層のみならず一般層にまで波及し、

空前の一大、(第一次)中古カメラブームが巻き起こる。

カメラの中古相場は際限なく高騰し、コレクターや

投機層まで現れて、もうカメラ市場はぐちゃぐちゃに

混迷した。

1990年代後半には、さらにAPS規格まで始まり、

もっと大きな波としては、デジタル・コンパクト機、

さらには、最初期のデジタル一眼レフも発売された。

この時代(1990年代後半~2000年代初頭)には、

ありとあらゆる形式のカメラが新発売された事も重要な

歴史である。

その種類は、まさしく「全て」であり、銀塩フォーマット

だけ見ても、中判、35mm判、パノラマ判、特殊サイズ、

APS(IX240)、インスタントフィルム等、多岐に渡り、

そして、カメラの種類としても、銀塩AF一眼レフ、

銀塩MF一眼レフ、レンジファインダー機、銀塩コンパクト、

(銀塩)高級コンパクト、APS機、APS特殊機、MINOX判機、

二眼レフ、インスタントフィルム使用機、レンズ付きフィルム、

トイカメラ・・ など、新発売されなかったのは、多分

35mm判ハーフサイズ機くらいのものではなかろうか?

さらには、デジタル・コンパクト機や試作機的なデジタル

一眼レフの発売と、デジタル時代も、すぐそこにまで

迫って来ていた。

Clik here to view.

上写真)に留まる。他にも数機種のAF一眼レフを所有して

はいたが、歴史的価値が無い(後世に残す必要が無い)と

見なして、処分してしまっていた。

まあ、それはNIKON機に限らず、1990年代のAF一眼レフの

多くを後年に処分してしまったのは、この時代に魅力的な

AF一眼レフが発売されていなかったからだ。私に限らず

皆がそう思ったからこそ、この時代に中古カメラブームが

起こったり、AF一眼レフ以外の、あらゆる種類のカメラが

出揃うという原因となったのであろう。

Clik here to view.

言い難い状況がある。その紹介記事(銀塩一眼第19回)

では、残念ながらF5の評価は低く、評価点は銀塩一眼レフ

旗艦機(その定義は、やや曖昧だが、全部で約20機種あり、

所有している(いた)のは、内、14機種ほどで、銀塩

一眼レフ・クラッシックス記事では12機種を紹介している)

・・の各機の中で、最低の評価点数となってしまっていた。

なお、NIKON銀塩一眼レフの現有機(過去所有機は除く。

→そうした「処分機」は、元々歴史的価値は高くない)

における、個人評価点(5点満点)の一覧表は、以下と

なっている。

3.80点:NIKON FE2(1983年)(非旗艦機)

3.60点:NIKON F4(1988年)

3.30点:NIKON F2(1971年)

3.00点:NIKON F3(1980年)

2.70点:NIKON F5(1996年)

さらに、各社の銀塩一眼レフ旗艦機級での

現有機の評価得点の参考。

4.10点:PENTAX LX(1980年)

3.75点:CANON New F-1(1981年)

3.70点:MINOLTA α-9(1998年)

3.50点:CANON F-1(1971年)

3.45点:CANON EOS-1HS(1989年)

3.35点:CONTAX RTS(1975年)

3.35点:OLYMPUS OM-4Ti(1986年)(準旗艦機)

3.20点:PENTAX Z-1(1991年)

3.10点:MINOLTA X-1(1973年)

Clik here to view.

製品として、レンジ機NIKON S3/SPの復刻版、銀塩MF一眼

レフの新機種NIKON FM3A、MFパンケーキレンズAi45/2.8P

等を続けざまに発売するが、もうデジタル化がすぐそこまで

迫っている時代の製品であり、パンケーキレンズ(下写真)

以外の銀塩製品には全く興味を持つ事も出来なかった。

Clik here to view.

丁度銀塩時代が終焉した頃である。

次回記事は、NIKON編の後編として、NIKONデジタル機の

変遷を紹介していこう。