本シリーズは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に

紹介する記事群だ。

今回も、「超広角(レンズ)マニアックス」という主旨で、

実焦点距離が21mm以下の超広角(特殊レンズ等を含む)

単焦点レンズを前編に引き続き、9本取り上げる事とする。

----

ではまず、最初のシステム

Image may be NSFW.

Clik here to view.

レンズは、SONY E16mm/f2.8 (SEL16F28)

(中古購入価格 7,000円相当)(以下、E16/2.8)

カメラは、SONY NEX-3(APS-C機)

2010年発売の薄型軽量AF単焦点広角レンズ。

ミラーレス機Eマウント(APS-C型)用レンズであり、

フルサイズα機(FEマウント)で使用の際は、

自動または手動でAPS-Cサイズにクロップして使える。

本レンズは当初は、SONY初のミラーレス機、NEX-3

およびNEX-5のキットレンズとしての発売であった。

最初期ミラーレス機での、コントラストAFの速度と

精度不足を補う為の、広角&小型レンズであったと

思われる。被写界深度が深く、軽量(67g)であるから

ピントを外し難く、AF駆動モーターの負荷も少ない。

そして、「ビギナー層が換算24mmの(単焦点)広角

画角を使いこなせるのか?」という課題については、

初期NEXから(プレシジョン)デジタルズーム機能が

内蔵されていて、それは10倍までの可変幅があった。

(注:3倍拡大を超えたあたりから、画質劣化が目立つ)

ただし、初期NEXでは(純正等)単焦点レンズでしか、

デジタルズームは効かない、よって、本E16/2.8の

ほぼ専用の機能となっていた。

(注:後期のNEXでは、その「排他的仕様」は緩和され、

ズームレンズやマウントアダプターを介したオールド

レンズ使用時でも、デジタルズーム機能が動作する)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、本レンズE16/2.8であるが、平凡な描写力では

あるものの、汎用性が高く、例えばイベント会場や

ステージ等の全景撮影、さらには人物集合写真等に、

24mmの画角はマッチした。

各社初期ミラーレス機の中では、小型軽量であるNEX

とのマッチングも良く、コンパクト機と同等のサイズ感や

重量で、コンパクト機より遥かに大型のAPS-C型センサー

による実用撮影が出来る事で、2010年代を通じて、

そうした「記録撮影」用途には大変活躍したレンズである。

おまけに安価であり、このNEX-3+E-16/2.8のセット

(NEX-3Aというセット型番)は、水没故障により2度

購入しているのだが、いずれも中古1万円台後半のセット

価格であった。2010年代前半では、各社から次々と

ミラーレスの新型機が発売された為、発売後1~2年も

すれば、旧型機は、とんでも無い安値の中古相場まで下落

してしまっていたのだ。だけど、常に最新型機でなければ

ならない理由も特に無く、ミラーレス機材購入のコスパが

とても高い時代ではあった。

そして、2010年代前半頃に(デジタル)コンパクト機が

大きく市場縮退した際、各社は「高付加価値化戦略」で

大型センサーを搭載した高級(高額)コンパクト機を

色々と発売したのだが、個人的には全く興味が沸いて

こなかった。何故ならば、例えばNEX-3にE16/2.8を

つければ、高額コンパクト機と同等以上の描写性能が

得られたし、レンズ交換まで可能で、おまけに安価で

あったからだ。事実、私は、2010年代前半頃から

以降の高級コンパクト機は、1台も購入していない。

ちなみに前述のように、ミラーレス機本体は2010年代

前半においては、毎年のように新型機が出ていた。

で、いまさら、その時代の(10年以上も前の)NEX-3を

使うのはかなり厳しい(仕様老朽化寿命)のだが、交換

レンズは、もっとずっと長寿命である、例えば本E16/2.8

は、特に後継機種が出る訳でもなく、発売10年を超えて迄

いまだ現役商品として販売が継続されている。

まあ、こういう事が、「カメラ本体よりレンズの方が

ずっと価値が高い」(1対4の法則)という事である。

初級層等では、新型のカメラにばかり目が行く事に

なるのだが、10年も過ぎれば酷い事になっているのが

わかると思う。購入時点においては、さすがの新鋭機で

あっても、後の世代の周囲の最新機種に比べると大きく

見劣りしてしまうし、新鋭下位機種にも性能的に負け、

下手をすれば、カメラのカテゴリーですら、無くなって

しまうのだ(例:今時、銀塩コンパクト機などは発売

されていないし、それを使っている人は皆無であろう)

本E16/2.8は、現代において1万円以下の中古相場で

購入できるハイコスパレンズである。

「フルサイズ対応でなくちゃ嫌だ!」と駄々をこねる

超初級者層には推奨しないが、その他のE/FEマウント

ユーザー層には、文句無く、おすすめできるレンズだ。

----

では、次のシステム

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06443503.jpg]()

レンズは、PANASONIC LUMIX G 14mm/f2.5 ASPH.

(型番:H-H014)

(新古購入価格 13,000円)(以下、G14/2.5)

カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-GX7 (μ4/3機)

2010年にPANASONIC DMC-GF2とのキット(DMC-GF2C)

として発売された薄型軽量AF単焦点広角レンズ。

実焦点距離は14mmだが、μ4/3機専用レンズである為、

換算画角は28mm相当と、平凡な広角画角となる。

上記、E16/2.8と全く同じ開発コンセプトと思われる

レンズであり、つまり初期ミラーレス機のAFの課題を

解消する目的があったと思われる。

(加えて、GF2において「セルフィー」(自撮り)にも

対応しているのも、商品コンセプトの1つだ)

小型軽量で汎用的な広角画角、という意味では良いが、

28mmというのは、ちょっと持ち出す理由には欠ける

画角のレンズかも知れない、つまり標準ズームと

大きな差異が無い為、わざわざ単焦点を持ちだすのか?

という感覚となる。

その心理的課題を解消するには、連続デジタルズーム

機能を持つμ4/3機と組み合わせると良いであろう。

連続で2倍までの画角調整が可能なカメラ設定として

おけば、フルサイズ換算28~56mmの範囲でF2.5通し

の、とても使い易い常用スナップ画角が得られる。

今回使用のDMC-GX7でも、連続デジタルズーム機能は

使えるのだが、操作系が良く無い。

なので、デジタルズーム機能を専用操作子にアサイン

可能なPANASONIC DMC-G5/G6(注:この2機種のみ

それが可能)と組み合わせて使用する事が、本レンズ

G14/2.5において最大のパフォーマンスを発揮できる

状態となる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06443572.jpg]()

総括的には、あまり特徴の無いレンズである。秀でた

性能も機能も無い。だがまあ必須と言える28mm広角

であるから、μ4/3機ユーザーであれば、何らかの撮影

用途の為に(注:そこはユーザー次第だ)、本G14/2.5

を所有しておくのも悪く無い選択だ。

あ、1点だけ長所があった、本G14/2.5は薄型軽量レンズ

であるので、カメラバッグの隙間に入れておいても、

あるいはボディキャップ代わりに装着しておいても

悪くは無い。(注:パナ社の販促品で、本レンズと同じ

形状のボディキャップ(撮影は出来ない)が存在する)

そうしておけば、交換レンズのハンドリング上の負担が

殆ど無い状態で、いざとなれば広角撮影が可能となる。

----

さて、3本目の超広角システム

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06444987.jpg]()

レンズは、MINOLTA AF 20mm/f2.8

(中古購入価格 36,000円)(以下、AF20/2.8)

カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)

発売年不明、恐らくは1980年代後半頃に発売された、

AF単焦点超広角レンズ。

発売当時は、ズームレンズと魚眼レンズを除き、

ミノルタα用レンズでは、本AF20/2.8が最広角だった

と思われる。

当時の銀塩αレンズでは、超広角画角を得たい場合、

純正の範囲では、かなり高価なAF17-35mm/f3.5Gと、

本AF20mm/f2.8の二択でしか無かった。

(注:銀塩末期においては、TAMRON社との共同

開発と思われる、AF17-35mm/f2.8-4が加わった)

よって中古市場においても、AF17-35mm/f3.5Gは

かなりの高値相場で推移、関連して本AF20/2.8も

高値相場であった事が大きな課題であった。

(つまり、ミノルタαレンズで超広角が欲しければ

いずれかを購入するしか無い訳だ)

ちなみに、値段が高いのは、生産数(販売数)が

少なく、量産効果による価格低減が出来ないからだ。

単なる製造上の都合でしかなく、別に、良い部品を

使っていたり、性能が物凄く高いからでは無い。

だけど、その結果として、高価なこの2種のレンズは

「高価だから写り(性能)が良い(筈だ)」、という

思い込みを、ユーザー層や評論家層に与えてしまい、

これらのレンズの悪評判は、市場において聞く事は

無かった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06444969.jpg]()

ただ、私としては、本レンズの描写力に関しては

(銀塩時代から長らく使ってはいるが・・)

「可も無く、不可も無し」という評価点である。

解像感が高いという訳では無いし、最短撮影距離が

短いという訳では無く(最短25cm)、近接撮影で

超広角マクロ的な用法が出来る事も無いし、その際の

ボケ質も(ズームに比べては良いが)特筆するべき

要素も無い。

まあつまり、「普通の(超)広角レンズ」である。

その割に価格や中古相場が高価で、かつ市場での

評判が良い、という事は、個人的には納得が出来ず、

つまり「あまり好きなレンズでは無い」という事態に

陥ってしまっていた。

「値段が高いレンズが、必ずしも良いものでは無い」

という事に気づかせてくれたレンズ群の中の1本でも

あるし、そういう値段が高い(つまり、高付加価値)

レンズは、メーカーも市場(流通)側も、評論家層も

それを高値で購入したユーザー層も、その全てが

「悪い評価をしない」という事に気づかせてくれた

レンズでもある。 つまり、そうした過剰な好評価に

ついては、「売りたい」とか「自慢したい」という

意識が極めて強いから、「公正な評価になっていない」

という事に気づいた次第だ。

「機材を評価するのは、あくまで自分自身である」

という意識を強く持ったレンズの1本である。

さも無いと市場での評判に踊らされてしまうばかりだ。

----

さて、4本目の超広角レンズ

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06444908.jpg]()

レンズは、SIGMA 14mm/f3.5

(中古購入価格 38,000円)(以下、SIGMA14/3.5)

カメラは、NIKON D300(μ4/3機)

詳細な出自は不明、恐らく1980年代頃に発売の

MF超広角レンズである、銀塩時代の商品であり、勿論、

35mm判(フルサイズ)対応だ。

この1980年代~1990年代のSIGMA製レンズの一部は

現代においては、「経年劣化」が激しいものが多い。

具体的にはコントラストが低下して、特に逆光状態では

フレアっぽく(白っぽく)写り、実用に耐えない。

原因はレンズ内部のクモリであるが、そうなってしまう

のは、カビの発生、コーティングの劣化、バルサム切れ

(注:レンズを貼り合わせている接着剤の劣化)等の

複数の要因が有り得る。

そして本レンズSIGMA14/3.5も、残念ながらそうなって

しまっている。購入時点での1990年代では良く写ったが

2000年代以降、症状が進行して、もう、まともに撮れない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06444911.jpg]()

上記症状の一部では、レンズ後玉の表面に、びっしりと

白いカビのようなものが発生する場合があり、その際には

後玉の表面を(自力で)清掃すると描写力が復活する

場合がある。だが、レンズ表面ならば良いが、レンズ内部に

なんらかのクモリがある場合には、もうお手上げだ。

なお、(超)広角レンズ等では、レンズの前後から内部を

観察しようとするのは難しい。目視できる範囲が、狭くて

小さいからだ。「バルサム切れ」では、レンズが黄色く

見える場合も多いが、標準や望遠レンズでは発見しやすい

ものの、(超)広角レンズでは、まずわからない。

で、古いレンズの場合、メーカー修理期間は終了している

だろうし、修理専門店に出すのは修理代が高額となる。

この手の故障の自力分解修理を試みるマニアも多いが、

かなりの修理技能や専門工具も必要な為、「失敗した」

という報告も、とても良く聞く。

(まあ、私も何度か挑戦して、上手くいったためしが無い

為に(汗)、もう今では自力修理を試みることは無い)

・・という事で、私の所有範囲でも、SIGMA製を中心に

この手の故障(経年劣化)が起こっているレンズが、

都合5~6本あるのだが、前述の後玉磨きで修復できるもの

以外では、もう、ほったらかしである(汗)

撮影技法上での対策としては、絶対に逆光条件で撮らない事、

これは僅かな逆光でもコントラストの低下が著しいからだ。

これに加えて、PCでのコントラスト調整の編集で多くの場合

は対応可能であるが、著しく撮影条件が制限される事は

間違いない。

あるいは、コントラストが低下した画像をLo-Fi用途に

用いる事だ。つまり、そうした映像をそのまま、あるいは

適正なエフェクトと組み合わせて、「懐かしい」「レトロな」

「ノスタルジックな」「柔らかな」「陽光の下」「神々しい」

等の映像表現に結び付けてしまう事である。勿論、そうした

被写体を選びながら、光線状態も十分に意識し、さらに

エフェクトやレタッチの要素も考慮して撮影すれば良い。

そういう風に意図的に(確信犯的に)弱点を逆用するスキル

が撮影者側にあるのならば、こうした劣化レンズの使い道は

「無い訳ではない」という事だ。

----

では、5本目のシステムだが、こちらは特殊レンズだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06445627.jpg]()

レンズは、Space JF7.5M-2 7.5mm/f1.4

(新品購入価格 17,000円)(以下、Space7.5/1.4)

カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型機)

2010年代のマシンビジョン(FA)用、メガピクセル対応、

2/3型センサー用MF単焦点広角手動絞りレンズ。

(レンズ・マニアックス第11記事、本シリーズ第1回

記事等で紹介済み)

2/3センサー対応であるので、ケラれずに使用できるのは

PENTAX Qシステム、またはμ4/3機での常時テレコン2倍

モードでしか使えない。

ここでCCTVやマシンビジョンの話をしだすと大幅に

文字数を消費するので割愛するが、上記の過去記事群や

匠の写真用語辞典第3回記事を参照の事。

実焦点距離は7.5mmと短いが、小型センサーで使用の際、

今回母艦としているPENTAX Q7においてはフルサイズ換算

約35mの画角となり、あるいはμ4/3機+2倍テレコンの

場合では、約30mm相当の画角となる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06445755.jpg]()

ただし、フルサイズ版35mm/F1.4のような多大なボケ量

を得れる訳では無いので、数値スペックだけを見て、

「凄そうなレンズだ」と勘違いする事は禁物だ。

さらには、PENTAX Qシステムでは、MFの精度を高める

事は困難であるので、あまり大口径のまま使うのは難しく、

少し絞って35mm画角でのパンフォーカス気味の準広角

撮影とするのが無難であろう。

また、(最大)解像力は、恐らくは170LP/mm前後は

出ていると思われるが、これも小型センサー専用なので

対応ピクセルピッチは、約3.3μm程度となる。

PENATAX Q7では、ピクセルピッチが1μm台と、とても

狭いので、記録画素数を最低の400万画素程度に留めて

使用する事が望ましい。(それ以上、画素数を高めても

レンズが解像しない。ただし、カメラ内での画素数低減

は、どのような処理をしているか?は非公開である為、

(例:バイリニア縮小とか、ピクセル連結/ビニング等・・)

この措置は、単なる「気休め」に過ぎないかも知れないが

「ベイヤー型配列センサー」では、原理上、フル画素は

補間処理による生成なので、最大解像度では撮らない

事も、基本的な「裏技」であろう)

CCTV/マシンビジョン用レンズは、マニア向けと言うより

専門家向けのシステムであり、この分野に係わる専門的

知識を持っていない限り、使うのは困難だと思う。

一般的には非推奨としておこう。

----

では、次のシステム

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06445700.jpg]()

レンズは、COSINA 20mm/f3.8 (MC Macro)

(新品購入価格 13,000円)(以下、COSINA20/3.8)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)

本シリーズ第53回記事等で紹介の、1980~1990年代の

MF単焦点超広角レンズ。

フォクトレンダー等のブランドを取得する前のCOSINA銘

の製品であり、ブランドバリューが無い為、低価格帯で

販売する事を目的にローコスト化されたレンズであり、

周辺収差発生等の様々な弱点を持つ。

したがって、それらの弱点を理解し、回避して使えるか

どうか?で、評価が大きく変わるレンズだ。

使いこなせれば「コスパが良い超広角レンズ」となり、

さもなければ「安かろう、悪かろう」となってしまう。

風景等を撮るならば、基本的には、超広角の画角を犠牲に

しても、APS-C機やμ4/3機で用いるのが良いであろう。

逆光にならないように、かつ、やや絞り込んで写す事で

多くの収差や弱点は消える事となる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06445735.jpg]()

また、近接撮影が可能な長所(最短20cm)を活用すれば、

広角マクロ的なユニークな描写を得る事が可能となる。

周辺画質が気にならないような被写体(例:近接した

1本の花に周辺の背景を取り込んで撮る等)を選ぶ

ならば、絞りを開けて被写界深度を浅くする事を、

収差の低減よりも優先すれば良いと思う。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06450679.jpg]()

同様に、こうした場合に出る、像面湾曲収差等による、

ボケ質破綻(やや、ぐるぐるボケ傾向あり)も、

あまり気にしない方が良いと思う。

さらに、フルサイズ機で使用する場合も、上記と同様に

近接撮影に持ち込む事が有益であろう。画角を生かして

広く風景を撮る等の用法では周辺画質の確保が難しいと

思われるので、そうした際には絞り込む事が必須だ。

色々と用途限定があって面倒なレンズではあるのだが、

ローコストレンズやオールドレンズ等では、どれも似た

ように性能低下を回避する為に、用途が制限される事は

やむを得ない。

ー--

さて、7本目だが、こちらはトイレンズだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06450626.jpg]()

レンズは、GIZMON Wtulens 17mm/f16

(新品購入価格 6,000円 マウントアダプター付き)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

2018年に発売された、MF単焦点パンフォーカス型

超広角(トイ)レンズ。

銀塩時代の富士フイルム社製「写ルンです」から

レンズを取り外してリサイクル(再利用)した(トイ)

レンズである。

GIZMO社の製品ラインナップとして、「写ルンです]の

レンズを1枚使用したものが、「Utulens」であり、

(本シリーズ第21回記事等)

同レンズを2枚使用したものが、本「Wtulens」

そして、あまり流通していないが、他に、KODAK社の

レンズ付きフィルム「スナップキッズ」からレンズを

流用したものが「Kodalens」(未所有)である。

他にも、FUJIのAPSフィルム用「写ルンです」のレンズを

再利用した「Utulens APS」等がある模様だ(未所有)

本レンズの詳細については、本シリーズ第45回記事等

でも紹介しているので、今回は大幅に割愛しよう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06450605.jpg]()

簡単に総括すると、銀塩時代の「写ルンです」では

フィルムをわざと湾曲して装填する工夫があり、

レンズとフィルムを組み合わせて、収差を減らし

高画質を実現していた。

本「Wtulens」では、「写ルンです」レンズを2枚

対称配置とする事で、いくつかある収差の内、ある種の

収差はそれで打ち消し合うが、そうならならい収差も

ある。その為に銀塩時代の「写ルンです」には無かった

「(固定)絞り機構」を入れ、その為に本レンズは、

銀塩時代の「写ルンです」に比べ、およそ2.5倍(1段強)

暗い口径比であるF16相当となっている。

2枚のレンズを対称配置する事で、画角は大幅に広角化

した。(銀塩時代の約32mmに対し、約17mm相当)

しかし、超広角に対応する瞳径(有効径)は無い為、

口径食が発生し、撮影画面の「周辺減光」が大きい。

この「周辺減光」は被写体状況とセンサーサイズにより

目立ち方が異なるが、概ね以下の感じだ

1:フルサイズ機ではかなり顕著、実用的にはまず使えない。

2:APS-C機でもはっきりわかる。

ただ、一般的に「描写表現として利用する周辺減光」

(つまり、中央に置いた主要被写体に視線を集めて、

目だ立つようにする効果を得る→TV CM等でお馴染み)

は、これくらいのレベルなので丁度良いとも言える。

3:μ4/3機で使用すると、あまり目立たない。

あるいは、デジタルズーム機能を併用する事で、撮影前に

周辺減光の度合いを見ながら調整する事が出来る。

勿論、撮影後のトリミング編集で周辺減光を微調整しても

良い。

なお、周辺減光は綺麗に丸型にはならず、四角っぽくなる

場合もある(注:これは製造個体差かも知れない)

それと、本レンズはLマウント(旧ライカマウント、L39)

であるので、マウントアダプターが付属販売されているが

「L→任意のミラーレス・マウントアダプター」を、所有

していれば、どのミラーレス機でも使用できる。だが、

フランジバック長が大きく異なる一眼レフではピントが

合わずに使用しにくい(注:固定焦点パンフォーカス型)

注意点としては、オリジナルLマウント機、すなわち

バルナック型ライカ、1960年代前後の国産レンジ機、

2000年前後のフォクトレンダー製レンジ機、などでの、

使用は推奨されていない。(注:私は試していないので、

具体的に、どんな問題が起こりうるか?は不明)

また、本レンズはヘリコイドを持たない固定焦点式で

あるが、ねじ込みを緩める事で撮影距離を数十cm程度

短縮する事は可能だ。ただし、レンズを緩めると、その後

の「脱落」等の危険性が高い為、あくまで自己責任の範囲

で色々試してみると良いだろう。(注:Lマウント型の

ヘリコイドアダプターの使用とか、M→L変換リングの

使用等も同様、そうした特殊な利用法は全てユーザー側の

自己責任である為、そのリスクを容認できる「マニア層」

以外には完全非推奨である)

総括としては、本「Wtulens」は基本的にはトイレンズ

であるが、さほどの極端なLo-Fi感は無い。

まあトイレンズの入門編として、あるいは、そのユニーク

な出自と合わせてマニアックに使うのが良いであろう。

----

さて、8本目のシステム。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06450620.jpg]()

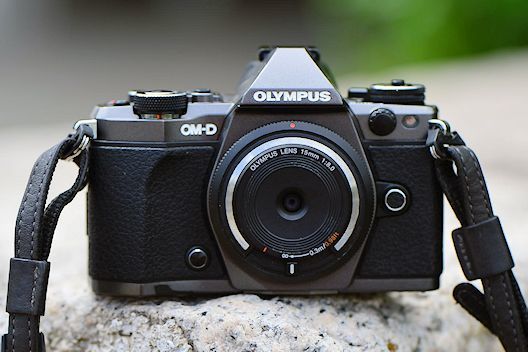

レンズは、OLYMPUS Body Cap Lens BCL-1580 (15mm/f8)

(新品購入価格 5,000円)(以下 BCL-1580)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ LImited(μ4/3機)

2012年発売のμ4/3機専用薄型(ボディキャップ型)

MF広角レンズ。

前述のWtulensのような固定焦点型ではなく、

一応ピントレバーが付いているMFレンズである。

ただ、μ4/3機専用とは言え、実焦点距離はかなりの

超広角レンズであるが故に、被写界深度は深く、

殆どの撮影は、ピントレバー上にあるクリックストップ

位置で、パンフォーカスレンズとして使用する。

近接撮影(注:最短撮影距離は30cm)の場合のみ、

ピントレバーを近接域として撮影すれば良い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06451419.jpg]()

本レンズは、オリンパスとしては、正規のレンズでは無く

アクセサリー(ボディキャップ)の扱いであり、つまり

普段は、ピントレバーを廻して、レンズバリアーを閉じて

おいてボディキャップとして用い、いざとなれば、そのまま

広角撮影(30mm相当の画角)も出来る、という用法だ。

レンズ構成は、3群3枚、いわゆる「トリプレット」に

近い構成と思われる。この構成は、銀塩時代のコンパクト

カメラ等で良く用いられたものであり、トイレンズ的な

Lo-Fi描写では無く、ちゃんと普通に良く写るHi-Fiレンズ

である。(参考:「トリプレット」は、F8程度に絞れば

普通に写るが、絞りを開けていくと、諸収差が大きく

なったり、あるいは「シャボン玉ボケ」も発生する)

殆どの撮影をパンフォーカス位置でこなせる事から、

その場合はAF/MFは不要で、合焦時間はゼロ秒であるから

使い方によっては、強力な速写(スナップ)カメラには

なるのだが、残念ながら殆どのミラーレス機(μ4/3機)

は起動が遅く(銀塩/デジタル)一眼レフや銀塩レンジ機

ほどの速写(→即時の撮影)性能は得られない。

ただ、その代わり、小型(薄型)軽量のシステムを組む

事が出来、私は良く、OLYMPUS E-PL2(本体317g)や

PANASONIC DMC-GF1(本体285g)といった、軽量μ4/3機

と組み合わせて良く使った。それらの機体での非EVF搭載や

低いAF性能の弱点は、本BCL-1580ではピント合わせが殆ど

不要な為に、まったく課題とならなかったからだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06451486.jpg]()

今回、OM-D E-M5Ⅱで使っているのは、上記の旧世代機

には無かったエフェクト(アートフィルター)が搭載されて

いる為、本レンズを、トイレンズ代わりに用いる為だ。

若干の重量アップ(カメラ本体417g)はあるが、本レンズ

を装着し、電池やカードを入れた状態でも、トータルで

銀塩時代のオリンパスOM一眼レフよりも軽い。

(例:OLYMPUS OM-1は、発売当時は世界最小、最軽量の

銀塩一眼レフであったが、それでも本体510g程度だ)

まあ、本BCL-1580も趣味的な要素のとても強いレンズでは

あるが、参考まで。

----

では、今回ラストのシステム

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06451433.jpg]()

レンズは、Voigtlander SC SKOPAR 21mm/f4

(新品購入価格 55,000円)(以下、SC21/4)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2002年に発売のNIKON Sマウント/旧CONTAX Cマウント

兼用、レンジファインダー機用MF超広角レンズ。

(注:例によって「フォクトレンダー」の独語綴りの

変母音の記載は省略している)

当時の(銀塩)中古カメラブームを受けての、旧形式

マウントに合わせて発売された、極めてマニアックな

レンズである。生産数も、800本程度?と、かなり少ない

為に、その後の中古市場で見かけた事は無いレア物である。

私は、Voigtlander BESSA-R2C(2002年、銀塩一眼第28回)

用のレンズとして購入したが、生産数が少ないが故に、

Mマウントでの同一光学系のCOLOR-SKOPAR 21mm/f4(P)

よりも割高であるし、S/Cマウント用である為に、距離計

連動範囲も遠い(本レンズは、0.9m~∞。ちなみに

ライカM用は0.7m~∞)

まあつまり、価格が高い割に、中身が同じ他マウント品

よりも性能が落ちているとう事で、とてもコスパが悪い

レンズではあるが(汗)、SやCマウントに装着可能な

レンズ自体が、種類や流通数が少ないが故に、当時と

しては、やむをえない選択であった。

なお、距離計連動の件だが、L/Mマウント用レンズの

場合は連動範囲を超えて目測近接撮影が出来るレンズも

稀に存在する(例:同社製SWH15/4.5等)のであるが、

S/Cマウントの場合、広角レンズであっても、距離計連動

の制約どおり、最短撮影距離が0.9mとなってしまう模様だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_06451596.jpg]()

この為、本SC21/4の場合「寄れない不満」が、かなりの

撮影技法上の制限となり、大きなストレズになる。

現代的な視点や撮影技法では、全くの実用範囲以下の

レンズである。ましてや「どうしてもこの21/4が欲しい」

と言うならば、現代でも発売が継続されているMマウント版

を買うならば、最短は50cmの仕様であり、依然寄れない不満

は残るだろうが、本レンズよりもずっとマシだと思う。

本レンズは現代となっては。コレクターズアイテムとも言え、

実用目的には、全く推奨しない。

----

では、今回の「超広角レンズマニアックス(中編)」は、

このあたり迄で。次回続編記事に続く。

紹介する記事群だ。

今回も、「超広角(レンズ)マニアックス」という主旨で、

実焦点距離が21mm以下の超広角(特殊レンズ等を含む)

単焦点レンズを前編に引き続き、9本取り上げる事とする。

----

ではまず、最初のシステム

Clik here to view.

(中古購入価格 7,000円相当)(以下、E16/2.8)

カメラは、SONY NEX-3(APS-C機)

2010年発売の薄型軽量AF単焦点広角レンズ。

ミラーレス機Eマウント(APS-C型)用レンズであり、

フルサイズα機(FEマウント)で使用の際は、

自動または手動でAPS-Cサイズにクロップして使える。

本レンズは当初は、SONY初のミラーレス機、NEX-3

およびNEX-5のキットレンズとしての発売であった。

最初期ミラーレス機での、コントラストAFの速度と

精度不足を補う為の、広角&小型レンズであったと

思われる。被写界深度が深く、軽量(67g)であるから

ピントを外し難く、AF駆動モーターの負荷も少ない。

そして、「ビギナー層が換算24mmの(単焦点)広角

画角を使いこなせるのか?」という課題については、

初期NEXから(プレシジョン)デジタルズーム機能が

内蔵されていて、それは10倍までの可変幅があった。

(注:3倍拡大を超えたあたりから、画質劣化が目立つ)

ただし、初期NEXでは(純正等)単焦点レンズでしか、

デジタルズームは効かない、よって、本E16/2.8の

ほぼ専用の機能となっていた。

(注:後期のNEXでは、その「排他的仕様」は緩和され、

ズームレンズやマウントアダプターを介したオールド

レンズ使用時でも、デジタルズーム機能が動作する)

Clik here to view.

あるものの、汎用性が高く、例えばイベント会場や

ステージ等の全景撮影、さらには人物集合写真等に、

24mmの画角はマッチした。

各社初期ミラーレス機の中では、小型軽量であるNEX

とのマッチングも良く、コンパクト機と同等のサイズ感や

重量で、コンパクト機より遥かに大型のAPS-C型センサー

による実用撮影が出来る事で、2010年代を通じて、

そうした「記録撮影」用途には大変活躍したレンズである。

おまけに安価であり、このNEX-3+E-16/2.8のセット

(NEX-3Aというセット型番)は、水没故障により2度

購入しているのだが、いずれも中古1万円台後半のセット

価格であった。2010年代前半では、各社から次々と

ミラーレスの新型機が発売された為、発売後1~2年も

すれば、旧型機は、とんでも無い安値の中古相場まで下落

してしまっていたのだ。だけど、常に最新型機でなければ

ならない理由も特に無く、ミラーレス機材購入のコスパが

とても高い時代ではあった。

そして、2010年代前半頃に(デジタル)コンパクト機が

大きく市場縮退した際、各社は「高付加価値化戦略」で

大型センサーを搭載した高級(高額)コンパクト機を

色々と発売したのだが、個人的には全く興味が沸いて

こなかった。何故ならば、例えばNEX-3にE16/2.8を

つければ、高額コンパクト機と同等以上の描写性能が

得られたし、レンズ交換まで可能で、おまけに安価で

あったからだ。事実、私は、2010年代前半頃から

以降の高級コンパクト機は、1台も購入していない。

ちなみに前述のように、ミラーレス機本体は2010年代

前半においては、毎年のように新型機が出ていた。

で、いまさら、その時代の(10年以上も前の)NEX-3を

使うのはかなり厳しい(仕様老朽化寿命)のだが、交換

レンズは、もっとずっと長寿命である、例えば本E16/2.8

は、特に後継機種が出る訳でもなく、発売10年を超えて迄

いまだ現役商品として販売が継続されている。

まあ、こういう事が、「カメラ本体よりレンズの方が

ずっと価値が高い」(1対4の法則)という事である。

初級層等では、新型のカメラにばかり目が行く事に

なるのだが、10年も過ぎれば酷い事になっているのが

わかると思う。購入時点においては、さすがの新鋭機で

あっても、後の世代の周囲の最新機種に比べると大きく

見劣りしてしまうし、新鋭下位機種にも性能的に負け、

下手をすれば、カメラのカテゴリーですら、無くなって

しまうのだ(例:今時、銀塩コンパクト機などは発売

されていないし、それを使っている人は皆無であろう)

本E16/2.8は、現代において1万円以下の中古相場で

購入できるハイコスパレンズである。

「フルサイズ対応でなくちゃ嫌だ!」と駄々をこねる

超初級者層には推奨しないが、その他のE/FEマウント

ユーザー層には、文句無く、おすすめできるレンズだ。

----

では、次のシステム

Clik here to view.

(型番:H-H014)

(新古購入価格 13,000円)(以下、G14/2.5)

カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-GX7 (μ4/3機)

2010年にPANASONIC DMC-GF2とのキット(DMC-GF2C)

として発売された薄型軽量AF単焦点広角レンズ。

実焦点距離は14mmだが、μ4/3機専用レンズである為、

換算画角は28mm相当と、平凡な広角画角となる。

上記、E16/2.8と全く同じ開発コンセプトと思われる

レンズであり、つまり初期ミラーレス機のAFの課題を

解消する目的があったと思われる。

(加えて、GF2において「セルフィー」(自撮り)にも

対応しているのも、商品コンセプトの1つだ)

小型軽量で汎用的な広角画角、という意味では良いが、

28mmというのは、ちょっと持ち出す理由には欠ける

画角のレンズかも知れない、つまり標準ズームと

大きな差異が無い為、わざわざ単焦点を持ちだすのか?

という感覚となる。

その心理的課題を解消するには、連続デジタルズーム

機能を持つμ4/3機と組み合わせると良いであろう。

連続で2倍までの画角調整が可能なカメラ設定として

おけば、フルサイズ換算28~56mmの範囲でF2.5通し

の、とても使い易い常用スナップ画角が得られる。

今回使用のDMC-GX7でも、連続デジタルズーム機能は

使えるのだが、操作系が良く無い。

なので、デジタルズーム機能を専用操作子にアサイン

可能なPANASONIC DMC-G5/G6(注:この2機種のみ

それが可能)と組み合わせて使用する事が、本レンズ

G14/2.5において最大のパフォーマンスを発揮できる

状態となる。

Clik here to view.

性能も機能も無い。だがまあ必須と言える28mm広角

であるから、μ4/3機ユーザーであれば、何らかの撮影

用途の為に(注:そこはユーザー次第だ)、本G14/2.5

を所有しておくのも悪く無い選択だ。

あ、1点だけ長所があった、本G14/2.5は薄型軽量レンズ

であるので、カメラバッグの隙間に入れておいても、

あるいはボディキャップ代わりに装着しておいても

悪くは無い。(注:パナ社の販促品で、本レンズと同じ

形状のボディキャップ(撮影は出来ない)が存在する)

そうしておけば、交換レンズのハンドリング上の負担が

殆ど無い状態で、いざとなれば広角撮影が可能となる。

----

さて、3本目の超広角システム

Clik here to view.

(中古購入価格 36,000円)(以下、AF20/2.8)

カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)

発売年不明、恐らくは1980年代後半頃に発売された、

AF単焦点超広角レンズ。

発売当時は、ズームレンズと魚眼レンズを除き、

ミノルタα用レンズでは、本AF20/2.8が最広角だった

と思われる。

当時の銀塩αレンズでは、超広角画角を得たい場合、

純正の範囲では、かなり高価なAF17-35mm/f3.5Gと、

本AF20mm/f2.8の二択でしか無かった。

(注:銀塩末期においては、TAMRON社との共同

開発と思われる、AF17-35mm/f2.8-4が加わった)

よって中古市場においても、AF17-35mm/f3.5Gは

かなりの高値相場で推移、関連して本AF20/2.8も

高値相場であった事が大きな課題であった。

(つまり、ミノルタαレンズで超広角が欲しければ

いずれかを購入するしか無い訳だ)

ちなみに、値段が高いのは、生産数(販売数)が

少なく、量産効果による価格低減が出来ないからだ。

単なる製造上の都合でしかなく、別に、良い部品を

使っていたり、性能が物凄く高いからでは無い。

だけど、その結果として、高価なこの2種のレンズは

「高価だから写り(性能)が良い(筈だ)」、という

思い込みを、ユーザー層や評論家層に与えてしまい、

これらのレンズの悪評判は、市場において聞く事は

無かった。

Clik here to view.

(銀塩時代から長らく使ってはいるが・・)

「可も無く、不可も無し」という評価点である。

解像感が高いという訳では無いし、最短撮影距離が

短いという訳では無く(最短25cm)、近接撮影で

超広角マクロ的な用法が出来る事も無いし、その際の

ボケ質も(ズームに比べては良いが)特筆するべき

要素も無い。

まあつまり、「普通の(超)広角レンズ」である。

その割に価格や中古相場が高価で、かつ市場での

評判が良い、という事は、個人的には納得が出来ず、

つまり「あまり好きなレンズでは無い」という事態に

陥ってしまっていた。

「値段が高いレンズが、必ずしも良いものでは無い」

という事に気づかせてくれたレンズ群の中の1本でも

あるし、そういう値段が高い(つまり、高付加価値)

レンズは、メーカーも市場(流通)側も、評論家層も

それを高値で購入したユーザー層も、その全てが

「悪い評価をしない」という事に気づかせてくれた

レンズでもある。 つまり、そうした過剰な好評価に

ついては、「売りたい」とか「自慢したい」という

意識が極めて強いから、「公正な評価になっていない」

という事に気づいた次第だ。

「機材を評価するのは、あくまで自分自身である」

という意識を強く持ったレンズの1本である。

さも無いと市場での評判に踊らされてしまうばかりだ。

----

さて、4本目の超広角レンズ

Clik here to view.

(中古購入価格 38,000円)(以下、SIGMA14/3.5)

カメラは、NIKON D300(μ4/3機)

詳細な出自は不明、恐らく1980年代頃に発売の

MF超広角レンズである、銀塩時代の商品であり、勿論、

35mm判(フルサイズ)対応だ。

この1980年代~1990年代のSIGMA製レンズの一部は

現代においては、「経年劣化」が激しいものが多い。

具体的にはコントラストが低下して、特に逆光状態では

フレアっぽく(白っぽく)写り、実用に耐えない。

原因はレンズ内部のクモリであるが、そうなってしまう

のは、カビの発生、コーティングの劣化、バルサム切れ

(注:レンズを貼り合わせている接着剤の劣化)等の

複数の要因が有り得る。

そして本レンズSIGMA14/3.5も、残念ながらそうなって

しまっている。購入時点での1990年代では良く写ったが

2000年代以降、症状が進行して、もう、まともに撮れない。

Clik here to view.

白いカビのようなものが発生する場合があり、その際には

後玉の表面を(自力で)清掃すると描写力が復活する

場合がある。だが、レンズ表面ならば良いが、レンズ内部に

なんらかのクモリがある場合には、もうお手上げだ。

なお、(超)広角レンズ等では、レンズの前後から内部を

観察しようとするのは難しい。目視できる範囲が、狭くて

小さいからだ。「バルサム切れ」では、レンズが黄色く

見える場合も多いが、標準や望遠レンズでは発見しやすい

ものの、(超)広角レンズでは、まずわからない。

で、古いレンズの場合、メーカー修理期間は終了している

だろうし、修理専門店に出すのは修理代が高額となる。

この手の故障の自力分解修理を試みるマニアも多いが、

かなりの修理技能や専門工具も必要な為、「失敗した」

という報告も、とても良く聞く。

(まあ、私も何度か挑戦して、上手くいったためしが無い

為に(汗)、もう今では自力修理を試みることは無い)

・・という事で、私の所有範囲でも、SIGMA製を中心に

この手の故障(経年劣化)が起こっているレンズが、

都合5~6本あるのだが、前述の後玉磨きで修復できるもの

以外では、もう、ほったらかしである(汗)

撮影技法上での対策としては、絶対に逆光条件で撮らない事、

これは僅かな逆光でもコントラストの低下が著しいからだ。

これに加えて、PCでのコントラスト調整の編集で多くの場合

は対応可能であるが、著しく撮影条件が制限される事は

間違いない。

あるいは、コントラストが低下した画像をLo-Fi用途に

用いる事だ。つまり、そうした映像をそのまま、あるいは

適正なエフェクトと組み合わせて、「懐かしい」「レトロな」

「ノスタルジックな」「柔らかな」「陽光の下」「神々しい」

等の映像表現に結び付けてしまう事である。勿論、そうした

被写体を選びながら、光線状態も十分に意識し、さらに

エフェクトやレタッチの要素も考慮して撮影すれば良い。

そういう風に意図的に(確信犯的に)弱点を逆用するスキル

が撮影者側にあるのならば、こうした劣化レンズの使い道は

「無い訳ではない」という事だ。

----

では、5本目のシステムだが、こちらは特殊レンズだ。

Clik here to view.

(新品購入価格 17,000円)(以下、Space7.5/1.4)

カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型機)

2010年代のマシンビジョン(FA)用、メガピクセル対応、

2/3型センサー用MF単焦点広角手動絞りレンズ。

(レンズ・マニアックス第11記事、本シリーズ第1回

記事等で紹介済み)

2/3センサー対応であるので、ケラれずに使用できるのは

PENTAX Qシステム、またはμ4/3機での常時テレコン2倍

モードでしか使えない。

ここでCCTVやマシンビジョンの話をしだすと大幅に

文字数を消費するので割愛するが、上記の過去記事群や

匠の写真用語辞典第3回記事を参照の事。

実焦点距離は7.5mmと短いが、小型センサーで使用の際、

今回母艦としているPENTAX Q7においてはフルサイズ換算

約35mの画角となり、あるいはμ4/3機+2倍テレコンの

場合では、約30mm相当の画角となる。

Clik here to view.

を得れる訳では無いので、数値スペックだけを見て、

「凄そうなレンズだ」と勘違いする事は禁物だ。

さらには、PENTAX Qシステムでは、MFの精度を高める

事は困難であるので、あまり大口径のまま使うのは難しく、

少し絞って35mm画角でのパンフォーカス気味の準広角

撮影とするのが無難であろう。

また、(最大)解像力は、恐らくは170LP/mm前後は

出ていると思われるが、これも小型センサー専用なので

対応ピクセルピッチは、約3.3μm程度となる。

PENATAX Q7では、ピクセルピッチが1μm台と、とても

狭いので、記録画素数を最低の400万画素程度に留めて

使用する事が望ましい。(それ以上、画素数を高めても

レンズが解像しない。ただし、カメラ内での画素数低減

は、どのような処理をしているか?は非公開である為、

(例:バイリニア縮小とか、ピクセル連結/ビニング等・・)

この措置は、単なる「気休め」に過ぎないかも知れないが

「ベイヤー型配列センサー」では、原理上、フル画素は

補間処理による生成なので、最大解像度では撮らない

事も、基本的な「裏技」であろう)

CCTV/マシンビジョン用レンズは、マニア向けと言うより

専門家向けのシステムであり、この分野に係わる専門的

知識を持っていない限り、使うのは困難だと思う。

一般的には非推奨としておこう。

----

では、次のシステム

Clik here to view.

(新品購入価格 13,000円)(以下、COSINA20/3.8)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)

本シリーズ第53回記事等で紹介の、1980~1990年代の

MF単焦点超広角レンズ。

フォクトレンダー等のブランドを取得する前のCOSINA銘

の製品であり、ブランドバリューが無い為、低価格帯で

販売する事を目的にローコスト化されたレンズであり、

周辺収差発生等の様々な弱点を持つ。

したがって、それらの弱点を理解し、回避して使えるか

どうか?で、評価が大きく変わるレンズだ。

使いこなせれば「コスパが良い超広角レンズ」となり、

さもなければ「安かろう、悪かろう」となってしまう。

風景等を撮るならば、基本的には、超広角の画角を犠牲に

しても、APS-C機やμ4/3機で用いるのが良いであろう。

逆光にならないように、かつ、やや絞り込んで写す事で

多くの収差や弱点は消える事となる。

Clik here to view.

広角マクロ的なユニークな描写を得る事が可能となる。

周辺画質が気にならないような被写体(例:近接した

1本の花に周辺の背景を取り込んで撮る等)を選ぶ

ならば、絞りを開けて被写界深度を浅くする事を、

収差の低減よりも優先すれば良いと思う。

Clik here to view.

ボケ質破綻(やや、ぐるぐるボケ傾向あり)も、

あまり気にしない方が良いと思う。

さらに、フルサイズ機で使用する場合も、上記と同様に

近接撮影に持ち込む事が有益であろう。画角を生かして

広く風景を撮る等の用法では周辺画質の確保が難しいと

思われるので、そうした際には絞り込む事が必須だ。

色々と用途限定があって面倒なレンズではあるのだが、

ローコストレンズやオールドレンズ等では、どれも似た

ように性能低下を回避する為に、用途が制限される事は

やむを得ない。

ー--

さて、7本目だが、こちらはトイレンズだ。

Clik here to view.

(新品購入価格 6,000円 マウントアダプター付き)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

2018年に発売された、MF単焦点パンフォーカス型

超広角(トイ)レンズ。

銀塩時代の富士フイルム社製「写ルンです」から

レンズを取り外してリサイクル(再利用)した(トイ)

レンズである。

GIZMO社の製品ラインナップとして、「写ルンです]の

レンズを1枚使用したものが、「Utulens」であり、

(本シリーズ第21回記事等)

同レンズを2枚使用したものが、本「Wtulens」

そして、あまり流通していないが、他に、KODAK社の

レンズ付きフィルム「スナップキッズ」からレンズを

流用したものが「Kodalens」(未所有)である。

他にも、FUJIのAPSフィルム用「写ルンです」のレンズを

再利用した「Utulens APS」等がある模様だ(未所有)

本レンズの詳細については、本シリーズ第45回記事等

でも紹介しているので、今回は大幅に割愛しよう。

Clik here to view.

フィルムをわざと湾曲して装填する工夫があり、

レンズとフィルムを組み合わせて、収差を減らし

高画質を実現していた。

本「Wtulens」では、「写ルンです」レンズを2枚

対称配置とする事で、いくつかある収差の内、ある種の

収差はそれで打ち消し合うが、そうならならい収差も

ある。その為に銀塩時代の「写ルンです」には無かった

「(固定)絞り機構」を入れ、その為に本レンズは、

銀塩時代の「写ルンです」に比べ、およそ2.5倍(1段強)

暗い口径比であるF16相当となっている。

2枚のレンズを対称配置する事で、画角は大幅に広角化

した。(銀塩時代の約32mmに対し、約17mm相当)

しかし、超広角に対応する瞳径(有効径)は無い為、

口径食が発生し、撮影画面の「周辺減光」が大きい。

この「周辺減光」は被写体状況とセンサーサイズにより

目立ち方が異なるが、概ね以下の感じだ

1:フルサイズ機ではかなり顕著、実用的にはまず使えない。

2:APS-C機でもはっきりわかる。

ただ、一般的に「描写表現として利用する周辺減光」

(つまり、中央に置いた主要被写体に視線を集めて、

目だ立つようにする効果を得る→TV CM等でお馴染み)

は、これくらいのレベルなので丁度良いとも言える。

3:μ4/3機で使用すると、あまり目立たない。

あるいは、デジタルズーム機能を併用する事で、撮影前に

周辺減光の度合いを見ながら調整する事が出来る。

勿論、撮影後のトリミング編集で周辺減光を微調整しても

良い。

なお、周辺減光は綺麗に丸型にはならず、四角っぽくなる

場合もある(注:これは製造個体差かも知れない)

それと、本レンズはLマウント(旧ライカマウント、L39)

であるので、マウントアダプターが付属販売されているが

「L→任意のミラーレス・マウントアダプター」を、所有

していれば、どのミラーレス機でも使用できる。だが、

フランジバック長が大きく異なる一眼レフではピントが

合わずに使用しにくい(注:固定焦点パンフォーカス型)

注意点としては、オリジナルLマウント機、すなわち

バルナック型ライカ、1960年代前後の国産レンジ機、

2000年前後のフォクトレンダー製レンジ機、などでの、

使用は推奨されていない。(注:私は試していないので、

具体的に、どんな問題が起こりうるか?は不明)

また、本レンズはヘリコイドを持たない固定焦点式で

あるが、ねじ込みを緩める事で撮影距離を数十cm程度

短縮する事は可能だ。ただし、レンズを緩めると、その後

の「脱落」等の危険性が高い為、あくまで自己責任の範囲

で色々試してみると良いだろう。(注:Lマウント型の

ヘリコイドアダプターの使用とか、M→L変換リングの

使用等も同様、そうした特殊な利用法は全てユーザー側の

自己責任である為、そのリスクを容認できる「マニア層」

以外には完全非推奨である)

総括としては、本「Wtulens」は基本的にはトイレンズ

であるが、さほどの極端なLo-Fi感は無い。

まあトイレンズの入門編として、あるいは、そのユニーク

な出自と合わせてマニアックに使うのが良いであろう。

----

さて、8本目のシステム。

Clik here to view.

(新品購入価格 5,000円)(以下 BCL-1580)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ LImited(μ4/3機)

2012年発売のμ4/3機専用薄型(ボディキャップ型)

MF広角レンズ。

前述のWtulensのような固定焦点型ではなく、

一応ピントレバーが付いているMFレンズである。

ただ、μ4/3機専用とは言え、実焦点距離はかなりの

超広角レンズであるが故に、被写界深度は深く、

殆どの撮影は、ピントレバー上にあるクリックストップ

位置で、パンフォーカスレンズとして使用する。

近接撮影(注:最短撮影距離は30cm)の場合のみ、

ピントレバーを近接域として撮影すれば良い。

Clik here to view.

アクセサリー(ボディキャップ)の扱いであり、つまり

普段は、ピントレバーを廻して、レンズバリアーを閉じて

おいてボディキャップとして用い、いざとなれば、そのまま

広角撮影(30mm相当の画角)も出来る、という用法だ。

レンズ構成は、3群3枚、いわゆる「トリプレット」に

近い構成と思われる。この構成は、銀塩時代のコンパクト

カメラ等で良く用いられたものであり、トイレンズ的な

Lo-Fi描写では無く、ちゃんと普通に良く写るHi-Fiレンズ

である。(参考:「トリプレット」は、F8程度に絞れば

普通に写るが、絞りを開けていくと、諸収差が大きく

なったり、あるいは「シャボン玉ボケ」も発生する)

殆どの撮影をパンフォーカス位置でこなせる事から、

その場合はAF/MFは不要で、合焦時間はゼロ秒であるから

使い方によっては、強力な速写(スナップ)カメラには

なるのだが、残念ながら殆どのミラーレス機(μ4/3機)

は起動が遅く(銀塩/デジタル)一眼レフや銀塩レンジ機

ほどの速写(→即時の撮影)性能は得られない。

ただ、その代わり、小型(薄型)軽量のシステムを組む

事が出来、私は良く、OLYMPUS E-PL2(本体317g)や

PANASONIC DMC-GF1(本体285g)といった、軽量μ4/3機

と組み合わせて良く使った。それらの機体での非EVF搭載や

低いAF性能の弱点は、本BCL-1580ではピント合わせが殆ど

不要な為に、まったく課題とならなかったからだ。

Clik here to view.

には無かったエフェクト(アートフィルター)が搭載されて

いる為、本レンズを、トイレンズ代わりに用いる為だ。

若干の重量アップ(カメラ本体417g)はあるが、本レンズ

を装着し、電池やカードを入れた状態でも、トータルで

銀塩時代のオリンパスOM一眼レフよりも軽い。

(例:OLYMPUS OM-1は、発売当時は世界最小、最軽量の

銀塩一眼レフであったが、それでも本体510g程度だ)

まあ、本BCL-1580も趣味的な要素のとても強いレンズでは

あるが、参考まで。

----

では、今回ラストのシステム

Clik here to view.

(新品購入価格 55,000円)(以下、SC21/4)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2002年に発売のNIKON Sマウント/旧CONTAX Cマウント

兼用、レンジファインダー機用MF超広角レンズ。

(注:例によって「フォクトレンダー」の独語綴りの

変母音の記載は省略している)

当時の(銀塩)中古カメラブームを受けての、旧形式

マウントに合わせて発売された、極めてマニアックな

レンズである。生産数も、800本程度?と、かなり少ない

為に、その後の中古市場で見かけた事は無いレア物である。

私は、Voigtlander BESSA-R2C(2002年、銀塩一眼第28回)

用のレンズとして購入したが、生産数が少ないが故に、

Mマウントでの同一光学系のCOLOR-SKOPAR 21mm/f4(P)

よりも割高であるし、S/Cマウント用である為に、距離計

連動範囲も遠い(本レンズは、0.9m~∞。ちなみに

ライカM用は0.7m~∞)

まあつまり、価格が高い割に、中身が同じ他マウント品

よりも性能が落ちているとう事で、とてもコスパが悪い

レンズではあるが(汗)、SやCマウントに装着可能な

レンズ自体が、種類や流通数が少ないが故に、当時と

しては、やむをえない選択であった。

なお、距離計連動の件だが、L/Mマウント用レンズの

場合は連動範囲を超えて目測近接撮影が出来るレンズも

稀に存在する(例:同社製SWH15/4.5等)のであるが、

S/Cマウントの場合、広角レンズであっても、距離計連動

の制約どおり、最短撮影距離が0.9mとなってしまう模様だ。

Clik here to view.

撮影技法上の制限となり、大きなストレズになる。

現代的な視点や撮影技法では、全くの実用範囲以下の

レンズである。ましてや「どうしてもこの21/4が欲しい」

と言うならば、現代でも発売が継続されているMマウント版

を買うならば、最短は50cmの仕様であり、依然寄れない不満

は残るだろうが、本レンズよりもずっとマシだと思う。

本レンズは現代となっては。コレクターズアイテムとも言え、

実用目的には、全く推奨しない。

----

では、今回の「超広角レンズマニアックス(中編)」は、

このあたり迄で。次回続編記事に続く。