レンズマニアックス+(プラス)シリーズ内での、

海外製のマニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。

今回はロシア(旧ソ連)製レンズを4本と、おまけとして

西独製レンズを1本紹介する。

(いずれも過去記事で登場済みのレンズであるが、

実写掲載は全て新規撮影だ)

![_c0032138_16020840.jpg]()

ロシアンレンズの記事では毎回記載している事だが

今回もまた最初に重要な注意点を述べておく。

(まあ、本シリーズ第3回記事でも書いた事と重複

するので、最小限のみとしておく)

1:現代の一眼レフに直接装着するのは危険である為、

必ずマウントアダプターを介してミラーレス機に

装着する事。

2:システムの組み合わせによっては、絞りが動かない

などの課題がある為、システムの構造を熟知する

必要がある。

3:そのまま無為に撮影すると極めて描写力が低い。

問題点を回避して使用するには上級者レベルの

知識と撮影スキルが必要となる。

4:ロシアンレンズは1万円以下で購入するべきである。

実際の価値感覚では、そのあたりがコスパ妥協点だ。

注意点は以上である。

基本的に上級マニア層向け(御用達)の分野であり、

一般層や初級中級マニア層には、一切推奨できない。

----

ではまず、今回最初のロシアンレンズ

![_c0032138_16020858.jpg]()

(中古購入価格 8,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

「ロシアン」と言うよりは、ウクライナ製レンズで

あろう、現在のウクライナの首都キエフに元々からあった

旧ソ連の国営工場は、現代においては「アルセナール社」

(アーセナル社)として「光学および電子総合メーカー」

という「企業」の形態になっていると聞く。

この工場では、かつては「KIEV」(キエフ、またはキーウ)

という、マニアには比較的有名なカメラシリーズを製造して

いた模様だ。

で、この工場製のレンズ製品は、わずか3本しか所有して

いないものの、どれも良く写るレンズであり、場合により

技術力が高かった工場なのではなかろうか?と推察している。

(まあ、だから現代において、その分野での「メーカー」と

して、やって行けているのであろう。

なお、技術力が高い理由は、戦後すぐに東独ツァイスの

技術や資産が接収された際に、このアルセナール工場に

最初に、それが運び込まれた事も関係しているだろう)

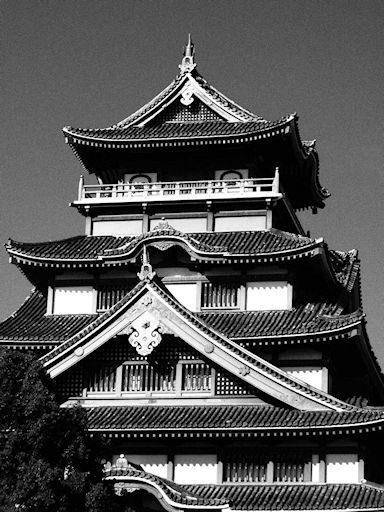

![_c0032138_16020989.jpg]()

である。このマウントは、ニコンF(Ai)マウントのデッド

コピーであるが、残念ながら現代のニコン機との確実な

マウント互換性は無く、かつ、レンズによる個体差も

ある為、「嵌りそうだ」と、現代のニコン製一眼レフに

直接装着するのは(外れなくなる等)極めて危険である。

過去記事では、本レンズをNIKON D500等に装着して紹介

した事もあったと思うが、それはD500の超高感度性能を

必要とした赤外線撮影であったので、特殊なケースだ。

それと、本レンズの個体が、かろうじてNIKON一眼レフに

装着可能な事は、私は銀塩時代からデジタル時代にかけ、

沢山のNIKON製一眼レフに、順次、脱着テストを繰り返し

実施検証をして来た事実に基づいての事である。

その検証実績がなければ、いきなり高価なD500には

装着できない。

初級マニア層などが、いきなり新鋭機等に装着して

「外れなくなった!」などとなっても、やむを得ない、

マニアの行為は全て自己責任であり、その為のリスクは

覚悟しなければならないし、検証が必要ならば機材への

投資もやらなけばならないし、様々な研究や実証の手間も、

決して惜しんではならないのだ。

ちなみに、実際にカメラから、特殊な仕様のレンズが

外れなくなった事もあったが、その際、専門業者に

よる高額な分解修理代は、勿論、自腹(自己負担)だ。

まあ、そういう事にならない為に、本記事においては

オーソドックスなEマウントα機を用いて、アダプターを

介して装着している。仮にレンズとアダプターとの工作

精度の差異により、外れなくなったとしても、アダプター

が1個犠牲になって、そのレンズ専用となるだけで

済む訳だ。

(そうやって10年もの期間、外れないままの組み合わせと

なった経験も持っている。ただし、そのアダプターは最近に

なって、自力で分解して外す事に、ようやく成功した)

![_c0032138_16020976.jpg]()

そればかりになっても、クドいし、面白くも無いであろう。

本MIR-24Hであるが、高描写力、および最短撮影距離の

短さが長所である、最短撮影距離は24cmであり、この点で

本レンズを越える性能の、マクロを除く35mmレンズは、

SONY DT35/1.8の23cm(APS-C専用)と、

TAMRON SP35/1.8 (F012) の20cmの2機種しか存在

しない。(いずれも過去記事で紹介済みのレンズだ。

注:オールドレンズと、特殊レンズでさらに最短が

短いものが2機種だけ存在している→入手困難)

この為、現代のデジタル機に備わる、クロップ機能や

デジタル・テレコン、デジタル・ズーム機能を併用すれば

マクロレンズ並みの撮影倍率を得る事も可能である。

その際に気になるMF操作性も、しっかりしたMFレンズで

あるので、現代の無限回転式ピントリングのAFレンズに

比べて雲泥の差の操作性の良さがある。

また、近接撮影で気になる背景ボケ質の破綻も、本レンズ

では、あまり発生しないし、それでも気になるならば

ミラーレス機での絞り込み(実絞り)測光と高精細EVF

であれば、ボケ質破綻技法を用いるのは、上級者レベルで

あれば、さほど難しい事では無いであろう。

まあ、ともかく、色々と問題点を持つロシアンレンズの

中では、被写体汎用性が高く、あまり不満点も無いレンズ

である。これ故に、過去記事の「ミラーレス・マニアックス

名玉編」においては、数ある国産高性能レンズに混じって

本MIR-24Hがロシアンレンズとしては唯一、名玉として

第17位にランクインした。

![_c0032138_16021627.jpg]()

レンズとも言えるであろう。

なお、1990年代の中古カメラブームの際には、2万円程で

新品販売されていた模様であり、その点から考察すると

現代の中古相場は、まあ1万円以下の価値感覚であろう。

それ以上の価格となっている場合は、正直コスパ評価

への影響がだんだん厳しくなってくる。かろうじて

1万円台後半までが妥協点であり、販売時点定価の

2万円を越えるプレミアム相場となっている場合には、

もうコスパ的視点からは推奨できなくなるので念の為。

(追記:最近に1本だけ見かけた中古は18,000円

位の相場となっていた)

---

では、次のロシアン。

![_c0032138_16021628.jpg]()

(中古購入価格 7,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1(μ4/3機)

Carl Zeiss Jena BIOTARのレンズ構成をデッドコピー

したレンズと言われているのだが、ともかく描写性能の

低いレンズである。

コントラストが低く、逆光耐性も低い、ボケ質破綻が

出て、解像力もあまり高くなく、最短撮影距離も長く、

絞り環(プリセット型)の操作性も悪い。

まあつまり、ロシアンレンズの典型的な弱点を全て

合わせ持っている(汗)という状況である。

(注:HELIOS-44系には多数のバージョンが存在する。

上記評価は所有している1機種のみの話だ)

![_c0032138_16021662.jpg]()

倍率は高いのだが、映像としての「見え」が好ましく無い。

つまり、ファインダーで見ている映像が、レンズの性能の

低さとあいまって、がっかりする程の低画質となってしまう。

加えて、ピーキングもあまり的確には反応しないので、

MFによるピント合わせも困難で、かつ楽しく無い。

ちなみに、オリンパス機でのピーキング機能は、

こうしたMFレンズをアダプターで装着時には、ピーキング

の開始を、どこかのFnキーにアサインし、電源を入れる度に

そのFnを押してピーキングをONしないとならない。

また、露出モード(エフェクト含む)を変えたりしても

ピーキングは止まってしまう。

E-M1では、Fnキーの数が多いので、なんとかこの仕様でも

許せる範囲だが、Fnキーの少ない下位機種では、かなり

イラっとくる仕様である。

何故こうなってしまうのかは、一種の「排他的仕様」

(オリンパス製レンズを使った場合のみ、最高性能が

発揮できるようにし、他社レンズを使う際に意地悪をする)

であると思うが、まあ、それにしても使い難い事は確かだ。

ちなみに、SONY機でも、FUJI機でも、PENTAX機でも、同じ

μ4/3のPanasonic機でも、MFレンズでピーキングを出すのに

一々ボタンを押す必要など、まるで無い。

(まあ、それが、当たり前の仕様設計思想であろう)

・・ファインダーの見えが悪く、ピーキング機能も酷いので、

「では、他の機体を母艦とすれば良いでは無いか?」という

意見もあるだろう、まさしくその通りであり、実際のところ

この状況では撮影における「エンジョイ度」が低すぎる。

だがまあ、「限界性能テスト」の意味もあり、もう実用範囲

以下という結論になるならば、今後は別の母艦を持ち出して

それに装着すれば良いという訳だ。

(持ち出す気になれば、という条件付きではあるが・・汗)

それから、「弱点回避の為の練習」という意味もある、

低性能のレンズだからと言って、レンズの言うがままに

撮ってしまい、その結果、画質が悪いとかなんとか、

ブツブツと文句を言うだけでは、中級マニア迄のレベルに

留まってしまう。上級クラスへのスキルアップを目指すので

あれば、レンズの性能の課題は全て理解した上で、さらに

それが問題にならない被写体状況を見つけたり、様々な

撮影技法で課題を回避する技術を身につける必要があるのだ。

ただ、それは困難な事であり、あまり楽しくも無いかも知れない

人によっては「何が楽しいのだ? これは修行か?」と思って

しまうかも知れないが、「練習や修行は厳しいものだ」と

前向きに考える事ができれば、今度はそれをクリアして

うまく欠陥レンズを使いこなせるようになれば、その際の

達成感や満足度は、むしろ高くなる事であろう。

まあ、そうやって、スキルを積み上げていく訳だ。

![_c0032138_16021631.jpg]()

マニア層にも推奨できるレンズでは無い。

ただ、上記のように、練習の為の教材としては悪く無い。

けど、教材とするならば、ジャンクで1000円程度で買える

国産オールドレンズ(特にオールドズーム等)の方が、

練習すべき問題点への対策は、その項目数が多いので、

より教材に適しているかも知れないし、なによりも安価だ。

別に本レンズを1万円近くも出して練習教材として購入する

必然性は無い。

---

さて、3本目のロシアン。

![_c0032138_16022617.jpg]()

(中古購入価格 8,000円)

カメラは、Panasonic LUMIX DMC-G6 (μ4/3機)

旧ソビエト連邦当時の様々な「情報統制」もあってか、

ロシアンレンズの多くは詳しい出自などの情報が不明で

ある。だが、この分野に精通しているマニアや評論家層も

居るので、ある程度は彼らによる情報もある事はあるが、

他人が苦労して得た情報をただ引用するだけというのも

虫が良すぎて、かつ無責任なスタンスであろう。

本ブログでは、ここでしか得られない「一次情報」の

発信を主眼としていて、他のどこかにある情報を転記

したりまとめたりするような「二次情報」を書く事は

好ましく無いと思っている。

![_c0032138_16022738.jpg]()

コピー品であり、1980年頃の製造の製品と思われる。

ただし、製造時点でも、すでに基本設計は数十年も昔の

古いものであるし、旧ソ連ではコーティング技術が

殆ど発達しておらず、当時の時代背景での国産レンズの

多層コーティング等と比較すると、明らかに性能が低い。

つまり、コントラストが低く、逆光耐性も酷い状態だ。

また、本レンズでは、オールドの望遠レンズによくある

描写特性で、ピント面の解像感を重視した事により、

逆説的にボケ質への配慮が弱くなる、よって、現代の

感覚からすると、ボケが汚すぎて、がっかりしてしまう。

ボケ質破綻回避技法を色々と使えば、なんとかなるとも

言えるが、被写体状況を著しく制限する事と等価だ、

まあ、それ程にボケ質破綻が多発するという事であり、

極端に言えば背景(前景)ボケを出さないような平面

遠距離被写体に特化するなどの対策が必要であろう。

まあ、この点については、姉妹レンズであるJupiter-9

(第3回記事参照)の方が、ずいぶんとマシかも知れない。

1990年代の中古カメラブームの際、上級マニア層の

間で、姉妹レンズのJupiter-9だけが著名になり、

本Jupiter-37Aが、まったく騒がれなかった理由がわかる

ようだ、まあ、入手しにくいという課題もあったかも

知れないが、そもそも基本性能が低すぎるのだ。

で、本Jupiter-37AやJupiter-9は、プリセットまたは

準プリセット型の絞り構造により、絞り込み測光で

使用できる。この構造であれば、現代のEVF搭載ミラーレス

機のみならずとも、光学ファインダーの一眼レフでも

ボケ質の判断が、わずかながら可能かも知れない。

ただ、現代のデジタル一眼レフではファインダースクリーン

のMF性能は銀塩時代よりだいぶ悪化しているので、やる

ならば、あくまで銀塩時代の高性能スクリーン搭載機だ、

(例:PENTAX LX、CANON New F-1、MINOLTA α-9)

でもまあ、銀塩機では、フィルム代がかかる為にムダ撃ち

をする事は出来ない。例えばデジタル機では、ボケ質破綻

回避技法の一種として、絞り値を連続的に変更しながら

多数の写真を撮る事も出来るが(その中からボケ質の良い

写真を選ぶ)フィルムでは、そんな無茶な事はできない。

まあ、つまり銀塩時代においては、ボケ質破綻の回避は

事実上無理であり、仮に本レンズを入手して実際に使って

いたマニアが居たとしても、そのほとんどの写真のボケ質

が汚ければ、本レンズの評価は「ダメレンズ」で終わって

しまっていた事であろう。

![_c0032138_16022721.jpg]()

無理をして入手する意味も殆ど無いレンズである。

ただ、前述のHELIOS-44-2のところでも述べたように

練習教材としての利用法は一応考えられる。

つまり「ボケ質破綻回避技法練習用レンズ」である。

まあでも、それも、あまりに特殊な用途であるから、勿論

マニアも含めた一般ユーザーに推奨できるような状況では無い。

---

さて、次のロシアン

![_c0032138_16022709.jpg]()

(中古購入価格 3,000円)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

これも前述のMIR-24と同じくウクライナ製レンズである。

アルセナール製だったら、品質が高いので安心できると

前述したが、そう簡単な話でもなく、実は本レンズは

2本所有していたのだが、うち1本は、銀塩時代の

NIKON一眼レフにどうしても嵌らず、やむなく廃棄処分

してしまっていたのだ。まあ現代でのミラーレス機用の

マウントアダプターだったらどうなっていたか?は

今となっては不明だ、もしかしたら装着できたのかも

知れない。まあいずれにしても、ニコン風マウントで

あるからと言って、ニコン機に直接装着しようとするのは

あまりに無謀だ。ましてや現代のニコン製デジタル一眼

レフは、高級機でないと、MFレンズでのレンズ情報の

手動設定機能が無い為、このようなレンズは高級機にしか

付けられないのだが、そこで外れなくなるなどのトラブル

に見舞われたら、目も当てられ無い状況となる(汗)

![_c0032138_16023397.jpg]()

事は一応できた。でも、それをやるにしても、NIKOMAT

やらNIKON FGやらu2といった、比較的安価で万が一壊して

も良い機体で試した状態であり、F4やF5といった高級機に

装着する事は、さすがにやっていない。

(注:F4やF5は、Ai対応機構等のマウント部仕様が

NIKON他機とは異なっている可能性がある)

そのように、ちょっと状況が怪しいので、本レンズを現代の

ニコン機に装着しようとする事は、リスクが高すぎて試して

いない状態である。

まあ、写りの悪いレンズであれば、もう使わずに無視して

おけば良いのだが、幸か不幸か、本レンズはそこそこ良く

写ってしまうのだ(汗) まあ、それが「アルセナール社

製だから」と単純に結びつけてしまうのは、高々3本の

レンズを使っているだけでは無理であり、少なくとも5本

以上の同社製レンズを入手して評価しなければならないが

現代においては同社製レンズの入手性は低く、まず、

そうした検証は無理であろう。

![_c0032138_16023381.jpg]()

ある、一応これは英字アルファベットに直した表記で

あって、レンズ側には、キリル文字で型番が書かれている。

個人的には「華麗な~る」という駄洒落で、本レンズを

呼んでいるが、まあ、マニア層においても、あまり一般的

なレンズでは無いので、他の所有者がどう読んでいるかは

全く知らないし、そもそも私の周囲には所有者も居なかった

レンズである。

描写力は前述のように高めであり、最短撮影距離も80cm

と、100mm単焦点にしては、かなり短い方である。

最短撮影距離の焦点距離別ランキングを作るのは、

世に存在する全てのレンズを調べないとならないので、

とても大変な事だ、よって、そんな事はやっていられない

というのが実際のところであるが、まあ、少なくとも、

マクロレンズを除いて、本レンズよりも寄れる100mm

単焦点は、ごく近年のSONY FE100mm/F2.8 STF GMの

57cm(注:近接域への切り替え操作が必要)および

銀塩時代のOLYMPUS OM-SYSTEM ZUIKO 100mm/F2の

70cmの2本以外には無いかもしれない。(いずれも過去記事

で紹介済みである。未所有の100mmレンズで、これ以上に

寄れるレンズもあるかも知れないが、一々調べてられない)

まあつまり、本レンズが「トップクラスの近接性能を持つ」

というう事に関しては間違いないであろう。

近接性能に留まらず、撮影領域全域で、本KALEINAR-5

の描写力は悪く無い。

では何も欠点は無いのか? というと、まあ、やはり

入手性の悪さが最大の問題点であろう。およそ本レンズ

の中古が売られているケースを見た事も無く、直輸入

されていたという実例も聞かない、本レンズを2本も

中古購入できたのは、おそらくは、かなりの好事家が

前オーナーであったに違い無いが、それにしても稀な

話であろう・・

![_c0032138_16023363.jpg]()

程度の適価で買えるならば購入しても損は無いレンズであろう。

しかし、前述のように、私が入手した2本中の1本は、カメラに

装着できず廃棄処分となってしまっている。まさしくカメラに

付くか付かないかは半々の丁半博打となるかも知れない(汗)

----

では今回ラストのレンズ

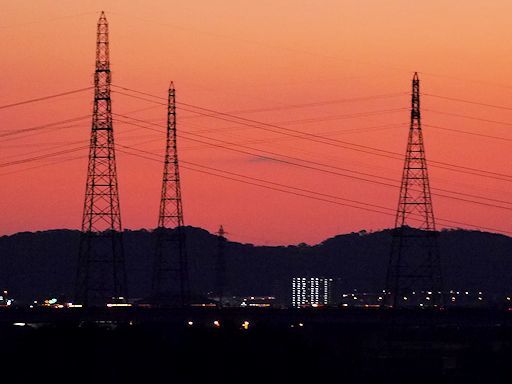

![_c0032138_16023386.jpg]()

(キルフィット テレキラー) (中古購入価格 3,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited(μ4/3機)

本レンズに記載されている名称は「Heinz Kilfitt Munchen

Kilar」であり、これはロシアンではなくドイツ製

(戦後、東西分断後の西独製)のレンズだ。

![_c0032138_16023944.jpg]()

元々のマウントは、多分「エキザクタ」であったと思われるが

中古品では、ニコン(F)マウントに改造してあった。

奇妙な外観、不思議な操作性、まともには写らない、という

ともかく変なレンズであるが、本ブログでは過去何度も紹介

している。

何度も紹介している最大の理由は、本レンズは収差補正が

行き届いておらず、写りが悪いのであるが、それを逆用し、

絞り値や光線状況などの条件を整えると、非常に上品な

「ソフトレンズ風」の写りになるからである。

ただ、今回の使用では、その個性を封印して使うとしよう。

コントロールは簡単であり、絞り値を大きくして絞り込めば

球面収差などによるソフト描写は完全に収まる。

![_c0032138_16023992.jpg]()

20年も前の銀塩中古カメラブームの際に、3000円程で買った

ジャンク同然のレンズであるが、まあ、銀塩カメラでは、

なんとも使い道が少ないレンズであったし、中途半端に

レンズの言うがままに撮ってしまうと、オールドレンズの

弱点がモロに出てしまい、決してちゃんとした写りには

ならなかったのだが、その時代から約20年、カメラの機能も

デジタル化やミラーレス化、あるいは高機能化で、大きく

変化したし、それに合わせて撮影技法も銀塩時代とは大きく

変わって来ている。

銀塩時代には、あまりの写りの酷さに、捨てて(処分して)

しまおうかとも思ったレンズであるが、現代の感覚と機材

環境においては、逆に、かなりお気に入りのレンズとなった。

すなわち本レンズの特徴や個性を生かすも殺すも、自由自在

という感じであり、そのコントロール性がテクニカル的にも

とても面白い。まあ、他分野でいえば、エンジン特性が難しい

バイクを乗りこなす楽しみとか、難易度の高いバズルを解く

楽しみ等、そういった感覚にも通じるものがあると思う。

勿論、かなり捻くれた楽しみ方であるので、本レンズも又、

一般ユーザーには推奨できないものとなってしまうであろう。

![_c0032138_16023962.jpg]()

非常にマニアック度が高いレンズではあるのだが、

マニア間で昔から、まことしやかに語り継がれているような

「ロシアンレンズは良く写る」などという要素は、現代の

感覚や視点においては、殆ど無い事は確かである。

この噂が流れていた理由は、以下のようなマニア層による

「思い込みの三段論法」があったからだ。

*カール・ツァイスのレンズは昔から良く写ると有名だ。

(注:その話は、主に第二次世界大戦以前の話であり、

1970年代以降、ツァイス銘のカメラ用交換レンズは、

全て日本製のものになってしまっている)

*第二次大戦の敗戦により、ドイツは東西に分断されて

しまい、同様に、カール・ツァイスも東西に分かれた。

その際、ツァイスの優れたレンズ設計・製造技術は、

東欧諸国やソビエト連邦に流出し、その設計や製造設備に

よりソビエト(ロシア)で高性能レンズが作り続けられた。

*だから、ロシアンレンズは、ツァイスと同等の性能であり

よって、写りが良い訳だ。

上記の、昔のマニア層による「三段論法」は、基本的には

大きく間違った事は言っていない。

だけど、とても重要な点がいくつか見落とされている

1)ロシアンレンズのベースとなったツァイスによる設計は、

第二次大戦以前の、だいたい1930年代位の、非常に古い

ものである。

現代は、それから80余年もの年月が経ち、その間の技術的

進歩により、昔(いにしえ)のレンズと、現代のものは、

まったく別物と言っていいほど進化している。

2)「カール・ツァイスだから優秀だ」という風に「神格化」

してしまう理由が無い。特に、ここ50年程は、ツァイス

の写真用レンズは全て日本製である為、他の国産レンズ

と同じような性能である。

3)ロシアンレンズは「値段のわりに良く写る」と考える

のが正しい解釈である。「良く写ると評判だから」と

言って、何万円もするような高額な中古相場となって

いるロシアンレンズを買う必然性は全く無い。

何万円も出すのであれば、現代レンズの方が、はるかに

良く写る事は間違い無い事実だ。

4)ロシアンレンズの使いこなしは、少なくとも上級者

レベル以上の、知識、技能、経験および撮影機材(カメラ)

環境等が必要とされる。これらはそう簡単なものではなく、

上記1)~3)の誤解の理由すらも良くわかっていない

初級マニア層などが安易に手を出すべきものでは無いし、

そもそも機材全般の詳細な知識を持たないと、カメラを

壊してしまうリスクすら多々ある。

・・という感じである、くれぐれもロシアンレンズには

一般層および初級中級マニア層は手を出さないように

しておくのが賢明であろう。重ねてその点は述べておく。

----

さて、今回の記事は、このあたり迄で、次回記事に続く。

海外製のマニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。

今回はロシア(旧ソ連)製レンズを4本と、おまけとして

西独製レンズを1本紹介する。

(いずれも過去記事で登場済みのレンズであるが、

実写掲載は全て新規撮影だ)

ロシアンレンズの記事では毎回記載している事だが

今回もまた最初に重要な注意点を述べておく。

(まあ、本シリーズ第3回記事でも書いた事と重複

するので、最小限のみとしておく)

1:現代の一眼レフに直接装着するのは危険である為、

必ずマウントアダプターを介してミラーレス機に

装着する事。

2:システムの組み合わせによっては、絞りが動かない

などの課題がある為、システムの構造を熟知する

必要がある。

3:そのまま無為に撮影すると極めて描写力が低い。

問題点を回避して使用するには上級者レベルの

知識と撮影スキルが必要となる。

4:ロシアンレンズは1万円以下で購入するべきである。

実際の価値感覚では、そのあたりがコスパ妥協点だ。

注意点は以上である。

基本的に上級マニア層向け(御用達)の分野であり、

一般層や初級中級マニア層には、一切推奨できない。

----

ではまず、今回最初のロシアンレンズ

(中古購入価格 8,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

「ロシアン」と言うよりは、ウクライナ製レンズで

あろう、現在のウクライナの首都キエフに元々からあった

旧ソ連の国営工場は、現代においては「アルセナール社」

(アーセナル社)として「光学および電子総合メーカー」

という「企業」の形態になっていると聞く。

この工場では、かつては「KIEV」(キエフ、またはキーウ)

という、マニアには比較的有名なカメラシリーズを製造して

いた模様だ。

で、この工場製のレンズ製品は、わずか3本しか所有して

いないものの、どれも良く写るレンズであり、場合により

技術力が高かった工場なのではなかろうか?と推察している。

(まあ、だから現代において、その分野での「メーカー」と

して、やって行けているのであろう。

なお、技術力が高い理由は、戦後すぐに東独ツァイスの

技術や資産が接収された際に、このアルセナール工場に

最初に、それが運び込まれた事も関係しているだろう)

である。このマウントは、ニコンF(Ai)マウントのデッド

コピーであるが、残念ながら現代のニコン機との確実な

マウント互換性は無く、かつ、レンズによる個体差も

ある為、「嵌りそうだ」と、現代のニコン製一眼レフに

直接装着するのは(外れなくなる等)極めて危険である。

過去記事では、本レンズをNIKON D500等に装着して紹介

した事もあったと思うが、それはD500の超高感度性能を

必要とした赤外線撮影であったので、特殊なケースだ。

それと、本レンズの個体が、かろうじてNIKON一眼レフに

装着可能な事は、私は銀塩時代からデジタル時代にかけ、

沢山のNIKON製一眼レフに、順次、脱着テストを繰り返し

実施検証をして来た事実に基づいての事である。

その検証実績がなければ、いきなり高価なD500には

装着できない。

初級マニア層などが、いきなり新鋭機等に装着して

「外れなくなった!」などとなっても、やむを得ない、

マニアの行為は全て自己責任であり、その為のリスクは

覚悟しなければならないし、検証が必要ならば機材への

投資もやらなけばならないし、様々な研究や実証の手間も、

決して惜しんではならないのだ。

ちなみに、実際にカメラから、特殊な仕様のレンズが

外れなくなった事もあったが、その際、専門業者に

よる高額な分解修理代は、勿論、自腹(自己負担)だ。

まあ、そういう事にならない為に、本記事においては

オーソドックスなEマウントα機を用いて、アダプターを

介して装着している。仮にレンズとアダプターとの工作

精度の差異により、外れなくなったとしても、アダプター

が1個犠牲になって、そのレンズ専用となるだけで

済む訳だ。

(そうやって10年もの期間、外れないままの組み合わせと

なった経験も持っている。ただし、そのアダプターは最近に

なって、自力で分解して外す事に、ようやく成功した)

そればかりになっても、クドいし、面白くも無いであろう。

本MIR-24Hであるが、高描写力、および最短撮影距離の

短さが長所である、最短撮影距離は24cmであり、この点で

本レンズを越える性能の、マクロを除く35mmレンズは、

SONY DT35/1.8の23cm(APS-C専用)と、

TAMRON SP35/1.8 (F012) の20cmの2機種しか存在

しない。(いずれも過去記事で紹介済みのレンズだ。

注:オールドレンズと、特殊レンズでさらに最短が

短いものが2機種だけ存在している→入手困難)

この為、現代のデジタル機に備わる、クロップ機能や

デジタル・テレコン、デジタル・ズーム機能を併用すれば

マクロレンズ並みの撮影倍率を得る事も可能である。

その際に気になるMF操作性も、しっかりしたMFレンズで

あるので、現代の無限回転式ピントリングのAFレンズに

比べて雲泥の差の操作性の良さがある。

また、近接撮影で気になる背景ボケ質の破綻も、本レンズ

では、あまり発生しないし、それでも気になるならば

ミラーレス機での絞り込み(実絞り)測光と高精細EVF

であれば、ボケ質破綻技法を用いるのは、上級者レベルで

あれば、さほど難しい事では無いであろう。

まあ、ともかく、色々と問題点を持つロシアンレンズの

中では、被写体汎用性が高く、あまり不満点も無いレンズ

である。これ故に、過去記事の「ミラーレス・マニアックス

名玉編」においては、数ある国産高性能レンズに混じって

本MIR-24Hがロシアンレンズとしては唯一、名玉として

第17位にランクインした。

レンズとも言えるであろう。

なお、1990年代の中古カメラブームの際には、2万円程で

新品販売されていた模様であり、その点から考察すると

現代の中古相場は、まあ1万円以下の価値感覚であろう。

それ以上の価格となっている場合は、正直コスパ評価

への影響がだんだん厳しくなってくる。かろうじて

1万円台後半までが妥協点であり、販売時点定価の

2万円を越えるプレミアム相場となっている場合には、

もうコスパ的視点からは推奨できなくなるので念の為。

(追記:最近に1本だけ見かけた中古は18,000円

位の相場となっていた)

---

では、次のロシアン。

(中古購入価格 7,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1(μ4/3機)

Carl Zeiss Jena BIOTARのレンズ構成をデッドコピー

したレンズと言われているのだが、ともかく描写性能の

低いレンズである。

コントラストが低く、逆光耐性も低い、ボケ質破綻が

出て、解像力もあまり高くなく、最短撮影距離も長く、

絞り環(プリセット型)の操作性も悪い。

まあつまり、ロシアンレンズの典型的な弱点を全て

合わせ持っている(汗)という状況である。

(注:HELIOS-44系には多数のバージョンが存在する。

上記評価は所有している1機種のみの話だ)

倍率は高いのだが、映像としての「見え」が好ましく無い。

つまり、ファインダーで見ている映像が、レンズの性能の

低さとあいまって、がっかりする程の低画質となってしまう。

加えて、ピーキングもあまり的確には反応しないので、

MFによるピント合わせも困難で、かつ楽しく無い。

ちなみに、オリンパス機でのピーキング機能は、

こうしたMFレンズをアダプターで装着時には、ピーキング

の開始を、どこかのFnキーにアサインし、電源を入れる度に

そのFnを押してピーキングをONしないとならない。

また、露出モード(エフェクト含む)を変えたりしても

ピーキングは止まってしまう。

E-M1では、Fnキーの数が多いので、なんとかこの仕様でも

許せる範囲だが、Fnキーの少ない下位機種では、かなり

イラっとくる仕様である。

何故こうなってしまうのかは、一種の「排他的仕様」

(オリンパス製レンズを使った場合のみ、最高性能が

発揮できるようにし、他社レンズを使う際に意地悪をする)

であると思うが、まあ、それにしても使い難い事は確かだ。

ちなみに、SONY機でも、FUJI機でも、PENTAX機でも、同じ

μ4/3のPanasonic機でも、MFレンズでピーキングを出すのに

一々ボタンを押す必要など、まるで無い。

(まあ、それが、当たり前の仕様設計思想であろう)

・・ファインダーの見えが悪く、ピーキング機能も酷いので、

「では、他の機体を母艦とすれば良いでは無いか?」という

意見もあるだろう、まさしくその通りであり、実際のところ

この状況では撮影における「エンジョイ度」が低すぎる。

だがまあ、「限界性能テスト」の意味もあり、もう実用範囲

以下という結論になるならば、今後は別の母艦を持ち出して

それに装着すれば良いという訳だ。

(持ち出す気になれば、という条件付きではあるが・・汗)

それから、「弱点回避の為の練習」という意味もある、

低性能のレンズだからと言って、レンズの言うがままに

撮ってしまい、その結果、画質が悪いとかなんとか、

ブツブツと文句を言うだけでは、中級マニア迄のレベルに

留まってしまう。上級クラスへのスキルアップを目指すので

あれば、レンズの性能の課題は全て理解した上で、さらに

それが問題にならない被写体状況を見つけたり、様々な

撮影技法で課題を回避する技術を身につける必要があるのだ。

ただ、それは困難な事であり、あまり楽しくも無いかも知れない

人によっては「何が楽しいのだ? これは修行か?」と思って

しまうかも知れないが、「練習や修行は厳しいものだ」と

前向きに考える事ができれば、今度はそれをクリアして

うまく欠陥レンズを使いこなせるようになれば、その際の

達成感や満足度は、むしろ高くなる事であろう。

まあ、そうやって、スキルを積み上げていく訳だ。

マニア層にも推奨できるレンズでは無い。

ただ、上記のように、練習の為の教材としては悪く無い。

けど、教材とするならば、ジャンクで1000円程度で買える

国産オールドレンズ(特にオールドズーム等)の方が、

練習すべき問題点への対策は、その項目数が多いので、

より教材に適しているかも知れないし、なによりも安価だ。

別に本レンズを1万円近くも出して練習教材として購入する

必然性は無い。

---

さて、3本目のロシアン。

(中古購入価格 8,000円)

カメラは、Panasonic LUMIX DMC-G6 (μ4/3機)

旧ソビエト連邦当時の様々な「情報統制」もあってか、

ロシアンレンズの多くは詳しい出自などの情報が不明で

ある。だが、この分野に精通しているマニアや評論家層も

居るので、ある程度は彼らによる情報もある事はあるが、

他人が苦労して得た情報をただ引用するだけというのも

虫が良すぎて、かつ無責任なスタンスであろう。

本ブログでは、ここでしか得られない「一次情報」の

発信を主眼としていて、他のどこかにある情報を転記

したりまとめたりするような「二次情報」を書く事は

好ましく無いと思っている。

コピー品であり、1980年頃の製造の製品と思われる。

ただし、製造時点でも、すでに基本設計は数十年も昔の

古いものであるし、旧ソ連ではコーティング技術が

殆ど発達しておらず、当時の時代背景での国産レンズの

多層コーティング等と比較すると、明らかに性能が低い。

つまり、コントラストが低く、逆光耐性も酷い状態だ。

また、本レンズでは、オールドの望遠レンズによくある

描写特性で、ピント面の解像感を重視した事により、

逆説的にボケ質への配慮が弱くなる、よって、現代の

感覚からすると、ボケが汚すぎて、がっかりしてしまう。

ボケ質破綻回避技法を色々と使えば、なんとかなるとも

言えるが、被写体状況を著しく制限する事と等価だ、

まあ、それ程にボケ質破綻が多発するという事であり、

極端に言えば背景(前景)ボケを出さないような平面

遠距離被写体に特化するなどの対策が必要であろう。

まあ、この点については、姉妹レンズであるJupiter-9

(第3回記事参照)の方が、ずいぶんとマシかも知れない。

1990年代の中古カメラブームの際、上級マニア層の

間で、姉妹レンズのJupiter-9だけが著名になり、

本Jupiter-37Aが、まったく騒がれなかった理由がわかる

ようだ、まあ、入手しにくいという課題もあったかも

知れないが、そもそも基本性能が低すぎるのだ。

で、本Jupiter-37AやJupiter-9は、プリセットまたは

準プリセット型の絞り構造により、絞り込み測光で

使用できる。この構造であれば、現代のEVF搭載ミラーレス

機のみならずとも、光学ファインダーの一眼レフでも

ボケ質の判断が、わずかながら可能かも知れない。

ただ、現代のデジタル一眼レフではファインダースクリーン

のMF性能は銀塩時代よりだいぶ悪化しているので、やる

ならば、あくまで銀塩時代の高性能スクリーン搭載機だ、

(例:PENTAX LX、CANON New F-1、MINOLTA α-9)

でもまあ、銀塩機では、フィルム代がかかる為にムダ撃ち

をする事は出来ない。例えばデジタル機では、ボケ質破綻

回避技法の一種として、絞り値を連続的に変更しながら

多数の写真を撮る事も出来るが(その中からボケ質の良い

写真を選ぶ)フィルムでは、そんな無茶な事はできない。

まあ、つまり銀塩時代においては、ボケ質破綻の回避は

事実上無理であり、仮に本レンズを入手して実際に使って

いたマニアが居たとしても、そのほとんどの写真のボケ質

が汚ければ、本レンズの評価は「ダメレンズ」で終わって

しまっていた事であろう。

無理をして入手する意味も殆ど無いレンズである。

ただ、前述のHELIOS-44-2のところでも述べたように

練習教材としての利用法は一応考えられる。

つまり「ボケ質破綻回避技法練習用レンズ」である。

まあでも、それも、あまりに特殊な用途であるから、勿論

マニアも含めた一般ユーザーに推奨できるような状況では無い。

---

さて、次のロシアン

(中古購入価格 3,000円)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

これも前述のMIR-24と同じくウクライナ製レンズである。

アルセナール製だったら、品質が高いので安心できると

前述したが、そう簡単な話でもなく、実は本レンズは

2本所有していたのだが、うち1本は、銀塩時代の

NIKON一眼レフにどうしても嵌らず、やむなく廃棄処分

してしまっていたのだ。まあ現代でのミラーレス機用の

マウントアダプターだったらどうなっていたか?は

今となっては不明だ、もしかしたら装着できたのかも

知れない。まあいずれにしても、ニコン風マウントで

あるからと言って、ニコン機に直接装着しようとするのは

あまりに無謀だ。ましてや現代のニコン製デジタル一眼

レフは、高級機でないと、MFレンズでのレンズ情報の

手動設定機能が無い為、このようなレンズは高級機にしか

付けられないのだが、そこで外れなくなるなどのトラブル

に見舞われたら、目も当てられ無い状況となる(汗)

事は一応できた。でも、それをやるにしても、NIKOMAT

やらNIKON FGやらu2といった、比較的安価で万が一壊して

も良い機体で試した状態であり、F4やF5といった高級機に

装着する事は、さすがにやっていない。

(注:F4やF5は、Ai対応機構等のマウント部仕様が

NIKON他機とは異なっている可能性がある)

そのように、ちょっと状況が怪しいので、本レンズを現代の

ニコン機に装着しようとする事は、リスクが高すぎて試して

いない状態である。

まあ、写りの悪いレンズであれば、もう使わずに無視して

おけば良いのだが、幸か不幸か、本レンズはそこそこ良く

写ってしまうのだ(汗) まあ、それが「アルセナール社

製だから」と単純に結びつけてしまうのは、高々3本の

レンズを使っているだけでは無理であり、少なくとも5本

以上の同社製レンズを入手して評価しなければならないが

現代においては同社製レンズの入手性は低く、まず、

そうした検証は無理であろう。

ある、一応これは英字アルファベットに直した表記で

あって、レンズ側には、キリル文字で型番が書かれている。

個人的には「華麗な~る」という駄洒落で、本レンズを

呼んでいるが、まあ、マニア層においても、あまり一般的

なレンズでは無いので、他の所有者がどう読んでいるかは

全く知らないし、そもそも私の周囲には所有者も居なかった

レンズである。

描写力は前述のように高めであり、最短撮影距離も80cm

と、100mm単焦点にしては、かなり短い方である。

最短撮影距離の焦点距離別ランキングを作るのは、

世に存在する全てのレンズを調べないとならないので、

とても大変な事だ、よって、そんな事はやっていられない

というのが実際のところであるが、まあ、少なくとも、

マクロレンズを除いて、本レンズよりも寄れる100mm

単焦点は、ごく近年のSONY FE100mm/F2.8 STF GMの

57cm(注:近接域への切り替え操作が必要)および

銀塩時代のOLYMPUS OM-SYSTEM ZUIKO 100mm/F2の

70cmの2本以外には無いかもしれない。(いずれも過去記事

で紹介済みである。未所有の100mmレンズで、これ以上に

寄れるレンズもあるかも知れないが、一々調べてられない)

まあつまり、本レンズが「トップクラスの近接性能を持つ」

というう事に関しては間違いないであろう。

近接性能に留まらず、撮影領域全域で、本KALEINAR-5

の描写力は悪く無い。

では何も欠点は無いのか? というと、まあ、やはり

入手性の悪さが最大の問題点であろう。およそ本レンズ

の中古が売られているケースを見た事も無く、直輸入

されていたという実例も聞かない、本レンズを2本も

中古購入できたのは、おそらくは、かなりの好事家が

前オーナーであったに違い無いが、それにしても稀な

話であろう・・

程度の適価で買えるならば購入しても損は無いレンズであろう。

しかし、前述のように、私が入手した2本中の1本は、カメラに

装着できず廃棄処分となってしまっている。まさしくカメラに

付くか付かないかは半々の丁半博打となるかも知れない(汗)

----

では今回ラストのレンズ

(キルフィット テレキラー) (中古購入価格 3,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited(μ4/3機)

本レンズに記載されている名称は「Heinz Kilfitt Munchen

Kilar」であり、これはロシアンではなくドイツ製

(戦後、東西分断後の西独製)のレンズだ。

元々のマウントは、多分「エキザクタ」であったと思われるが

中古品では、ニコン(F)マウントに改造してあった。

奇妙な外観、不思議な操作性、まともには写らない、という

ともかく変なレンズであるが、本ブログでは過去何度も紹介

している。

何度も紹介している最大の理由は、本レンズは収差補正が

行き届いておらず、写りが悪いのであるが、それを逆用し、

絞り値や光線状況などの条件を整えると、非常に上品な

「ソフトレンズ風」の写りになるからである。

ただ、今回の使用では、その個性を封印して使うとしよう。

コントロールは簡単であり、絞り値を大きくして絞り込めば

球面収差などによるソフト描写は完全に収まる。

20年も前の銀塩中古カメラブームの際に、3000円程で買った

ジャンク同然のレンズであるが、まあ、銀塩カメラでは、

なんとも使い道が少ないレンズであったし、中途半端に

レンズの言うがままに撮ってしまうと、オールドレンズの

弱点がモロに出てしまい、決してちゃんとした写りには

ならなかったのだが、その時代から約20年、カメラの機能も

デジタル化やミラーレス化、あるいは高機能化で、大きく

変化したし、それに合わせて撮影技法も銀塩時代とは大きく

変わって来ている。

銀塩時代には、あまりの写りの酷さに、捨てて(処分して)

しまおうかとも思ったレンズであるが、現代の感覚と機材

環境においては、逆に、かなりお気に入りのレンズとなった。

すなわち本レンズの特徴や個性を生かすも殺すも、自由自在

という感じであり、そのコントロール性がテクニカル的にも

とても面白い。まあ、他分野でいえば、エンジン特性が難しい

バイクを乗りこなす楽しみとか、難易度の高いバズルを解く

楽しみ等、そういった感覚にも通じるものがあると思う。

勿論、かなり捻くれた楽しみ方であるので、本レンズも又、

一般ユーザーには推奨できないものとなってしまうであろう。

非常にマニアック度が高いレンズではあるのだが、

マニア間で昔から、まことしやかに語り継がれているような

「ロシアンレンズは良く写る」などという要素は、現代の

感覚や視点においては、殆ど無い事は確かである。

この噂が流れていた理由は、以下のようなマニア層による

「思い込みの三段論法」があったからだ。

*カール・ツァイスのレンズは昔から良く写ると有名だ。

(注:その話は、主に第二次世界大戦以前の話であり、

1970年代以降、ツァイス銘のカメラ用交換レンズは、

全て日本製のものになってしまっている)

*第二次大戦の敗戦により、ドイツは東西に分断されて

しまい、同様に、カール・ツァイスも東西に分かれた。

その際、ツァイスの優れたレンズ設計・製造技術は、

東欧諸国やソビエト連邦に流出し、その設計や製造設備に

よりソビエト(ロシア)で高性能レンズが作り続けられた。

*だから、ロシアンレンズは、ツァイスと同等の性能であり

よって、写りが良い訳だ。

上記の、昔のマニア層による「三段論法」は、基本的には

大きく間違った事は言っていない。

だけど、とても重要な点がいくつか見落とされている

1)ロシアンレンズのベースとなったツァイスによる設計は、

第二次大戦以前の、だいたい1930年代位の、非常に古い

ものである。

現代は、それから80余年もの年月が経ち、その間の技術的

進歩により、昔(いにしえ)のレンズと、現代のものは、

まったく別物と言っていいほど進化している。

2)「カール・ツァイスだから優秀だ」という風に「神格化」

してしまう理由が無い。特に、ここ50年程は、ツァイス

の写真用レンズは全て日本製である為、他の国産レンズ

と同じような性能である。

3)ロシアンレンズは「値段のわりに良く写る」と考える

のが正しい解釈である。「良く写ると評判だから」と

言って、何万円もするような高額な中古相場となって

いるロシアンレンズを買う必然性は全く無い。

何万円も出すのであれば、現代レンズの方が、はるかに

良く写る事は間違い無い事実だ。

4)ロシアンレンズの使いこなしは、少なくとも上級者

レベル以上の、知識、技能、経験および撮影機材(カメラ)

環境等が必要とされる。これらはそう簡単なものではなく、

上記1)~3)の誤解の理由すらも良くわかっていない

初級マニア層などが安易に手を出すべきものでは無いし、

そもそも機材全般の詳細な知識を持たないと、カメラを

壊してしまうリスクすら多々ある。

・・という感じである、くれぐれもロシアンレンズには

一般層および初級中級マニア層は手を出さないように

しておくのが賢明であろう。重ねてその点は述べておく。

----

さて、今回の記事は、このあたり迄で、次回記事に続く。