本シリーズは「最強レンズ選手権」のマクロ編であり、

予選リーグにおいては、標準、広角、中望遠、望遠の

各マクロを、カテゴリー別に順次対戦し、最後に

B決勝(順位決定戦)と決勝戦を行うという主旨である。

各予選リーグでは、AF/MF/フルサイズ/APS-C用等の

差異は問わず、バトルロイヤル(乱戦)形式だ。

1記事あたりの(対戦)レンズ数は、平均7本程度。

他、色々とルールがあるが、詳しくは本シリーズ

第1回記事の冒頭部を参照されたし。

では早速、標準マクロの部の予選(2)を始めよう。

----

まずは今回最初の標準マクロレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

レンズ名:SONY E 30mm/f3.5 Macro (SEL30M35)

レンズ購入価格:14,000円(中古)(以下、E30/3.5)

使用カメラ:SONY NEX-3(APS-C機)

2011年発売の、EマウントAPS-C機専用準標準

(標準画角)AF等倍マクロレンズ。

近代レンズとしては珍しく、強烈な「平面マクロ」

特性を持つ、ある意味、個性的なレンズである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「平面マクロ」特性については、本ブログでは

何度も説明しているので詳細は割愛するが、要は

解像感を重視した設計で、ボケ質が固くなるような

特性だ。

(未発達の)コピー機の代用として、写真による

「複写」が当たり前であった1970年代前後時代の

銀塩用標準マクロには、良くそうした特性の物が

あるが、近代においては珍しい。

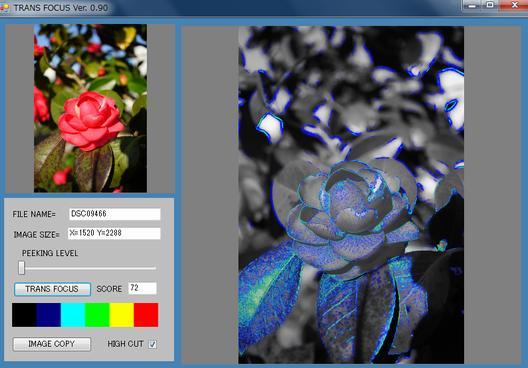

完全自作のボケ質解析アプリ「TransFocus」に

写真を通してみても、背景ボケ部分に青色の線が

多数発生していて、ボケ質が固い事が良くわかる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

銀塩時代の平面マクロでは、レンズ構成が5~6枚

程度と少なく、解像力主体の設計では、他の諸収差の

補正が出来ていない事も確かであったが、本E30/3.5

では6群7枚と、収差補正には有利な要素もあるので

これは、あえてこういう特性を持たせた可能性も高い。

まあつまり、2010年~2012年での、SONYにおける

ミラーレス機「NEX」の戦略は、一種の「テスト・

マーケティング」だったのだろう、と解釈している。

多数発売されたNEX-3/5/6/7シリーズの機体は、

機種毎に、全くと言っていい程に、ターゲットの

ユーザー像が異なる。恐らくだが、わざと製品企画の

「振り幅」を広げ、どのターゲット(消費者)層に

向けて、その後の「α」(2013年~)を展開して

行くか?を探って(市場調査して)いたのだろうと

推測できる。

で、カメラ本体と同様に、レンズでもそういう戦略

を取っていたのだろう、と思われるが・・

あいにく、このNEXの時代のSONY製(純正)レンズの

所有数はかなり少なく、数本程度では、ちゃんとした

分析をする事が出来ない。

所有数が少ない理由は、私は、前期のNEXシリーズが、

初期のコントラストAF技術しか搭載していない事から

「ピント合わせに課題がある」と判断して、それらを

殆ど、マウントアダプターを介した、オールドレンズ

やトイレンズの母艦として使用していたからだ。

AFレンズを使う場合は純正又は他社製の広角単焦点

や、開放F値の暗い標準ズームの使用に留めていた。

まあつまり「精密なピント合わせが要求される

AFレンズには、NEXは向かない」という意識であった。

そして、本E30/3.5でも、マクロレンズであるから

近接撮影ではAFピント精度が要求される。

本E30/3.5では、近接撮影で距離エンコードテーブル

(表)が、近接用のものに自動で差し替えられる

「オートマクロ」機構を採用していると推測できるが、

それが切り替わる準近接域(数十cm)で、本レンズの

AF性能は、ヘロヘロに低下してしまい、殆どピントが

合わなくなってしまうのだ。(注:本レンズでは、

ファストハイブリッドAF(像面位相差AF)に対応する

には、レンズ側(まれにカメラ側)のファームウェア

をアップデートする必要がある。

勿論、その措置済みだが、ファストハイブリッドAF

搭載機であっても、それによる劇的な改善効果は無く

今回は、あえて像面位相差AF機能を持たない旧型機を

使用し、問題点の分析を行い易い状態としている)

課題は、もういい。原因はわかっているのだから、

母艦を変えるなり、撮影技法を変えたり、被写体を

選べば済む話である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12402059.jpg]()

すると、残るポイントは、「この平面マクロ特性を

現代において、いかに使うか?」という点に集約される。

ただ、これは少々難しい。「質感の高い小物」あたり

を撮るのに適するとは思うが、私の用途では、あまり

そうした機会も多くは無い。

まあ、どちらかと言えば、個人の日常的な映像を

記録する「SNS用」等に向く特性であろうか・・?

食べ物、小物、小動物、オークション出品物等を

撮るならば、その質感とかは、明らかに、当時での

初期スマホカメラや携帯電話カメラとは、差別化が

できる(できた)であろうからだ。

すなわち、一般層的においては、

「こんなに、くっきり、はっきり写っているよ!

さすがにSONYのミラーレスだ、携帯カメラとは

全然違うね・・」

といった感じの、ビギナー層向けの用途であろう。

本レンズを現代において購入する場合は、この特性に

ついて良く理解してからの選択になる事だろう。

---

では、次の標準マクロ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12402946.jpg]()

レンズ名:MINOLTA AF MACRO 50mm/f3.5 (New)

レンズ購入価格:10,000円(中古)(以下、AF50/3.5)

使用カメラ:SONY α65 (APS-C機)

1990年代前半発売と思われる、1/2倍AF標準マクロ

レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12402906.jpg]()

いわゆる「New」型(1990年代頃)は、それ以前の

MINOLTA α用レンズ(1980年代後半。一般に「旧型」

と呼ばれる。他には、無印、初期型等とも)に比べ、

ピントリングの材質と幅が、硬いプラスチックスの

4mm幅(旧)→ゴム製8mm幅(New)という(若干の)

改善が見られる。

これは、1985年の「αショック」の際、これが

初の実用的AF一眼レフであったから、その交換

レンズ群も「AFが最新技術、AFは最強、MFでは

もう撮らないでしょう?、MFは時代遅れ」といった

市場イメージを強調する為か? MFの操作性を大幅に

軽視した事に対する、反省材料(措置)だ。

1990年代になって「やっぱ、MFも必要だよね」

という風潮が、市場全体にも広まってきたので、

AF初期の製品群のように、MFを軽視する仕様は収まり

つつあり、MF操作性の改善が図られた時代である。

まあ、MINOLTAでは、こんな感じであったし、

初期αのAF性能も(他社AF機と比べて)優秀であった

から、この程度の対策で済んだのだが・・

他社の初期AF機では、MINOLTAのこの「AF時代の到来」

への追従を強く意識したのか? もっとMFを軽視した

仕様(例えば、ボタン押下でMFのピントを操作する)

もあり、当然ながら物凄く使い難いし、追従他社の

AF機の性能は、初期α機よりも劣る事が多かった為、

(=だから「αショック」は当時、圧倒的であった)

まさしくボロボロに、AF化、あるいはMINOLTAの戦略に

振り回されてしまった感もあった。(この結果、

残念ながら、AF一眼レフ市場への参入を中止・断念

したメーカーもいくつかあった)

で、こんな時代の中、本AF50/3.5は、New型のみ

の販売であり、事前での旧型も、事後のD型

(距離エンコーダー内蔵型)も発売されていない。

つまり、いきなりMINOLTAのレンズ史の中に突如と

して現れ、続く事もなく、そのまま消えていった

稀有な立ち位置のレンズである。

銀塩MF時代には、New MD50mm/F3.5 MACROという

本レンズと同一スペックのレンズも存在していたが

(最強50mm選手権第9回記事等)、本AF50/3.5

とは時代も異なり、恐らくは内部光学系も別モノで

あろうから、その後継型が本レンズだとは思えない。

ましてや、MINOLTA銀塩AF時代を通じ、AF50/2.8

MACROという名玉(=ハイコスパ選手権優勝)が

存在しているのに、後から、わざわざスペックが

僅かに劣る本AF50/3.5を併売する理由がどうしても

良くわからなかった。

なので本レンズの紹介記事では、毎回のように、

「その出自(発売理由)が、どうしても不明である」

と述べていた。

ただまあ、本レンズの発売時期は「1994年」との

情報もあり(多分、正しいであろう)この時代の

MINOLTAの状況を、少しだけ深堀りをすれば・・

この直前の時代、MINOLTA銀塩AF一眼レフは

「xiシリーズ」を展開していた。しかしそれらは

バブル経済期(1980年代末~1990年代初頭)に

企画されたカメラ群であり、時代は「ともかく凄いモノ」

を欲していた為、不要なまでの「自動化機能」を搭載

していた。だが、開発と製造には若干の時間差があり、

バブル経済が縮退または崩壊した頃に、これらxi

シリーズのカメラ群は発売された。当然、これらは

「財布の紐が堅くなった」当時の消費者ニーズには

全く合致しない。

おまけに1992年には、「ミノルタ・ハネウェル特許

訴訟」が起こり、結果的に和解はしたが、事実上の

MINOLTA敗訴で、MINOLTAは(他のAFカメラメーカー

も同様)米ハネウェル社に多額の賠償金を支払う事に

なった。この特許は、AFがらみの基本特許(日本では

成立しておらず、米国のみで成立)であり、この為、

米国へ多数の人気AF機(α/北米ではMAXXUM銘)を

輸出していたMINOLTAが最も大きい損害を被った訳だ。

この件は世間的にも大きく報道されたのだが、一般層

では、特許訴訟の詳細を理解できない。この為、世間

においては、「MINOLTAが他社の技術を盗んで来た」

かのように解釈されてしまい、MINOLTA αのブランド

イメージは大きく低下した。

予め、バブル崩壊の気配を察していたのか? 続くsi

シリーズ機は、華美なスペックを廃し、1993年頃から

ポツポツと発売されたが、世間ではもうMINOLTA α機は

見向きもされない。一部のマニア層においては、後年

1990年代後半の中古カメラブームの時代においても

「MINOLTAのαを買うのはやめておけ!」といった、

まるで「呪いのカメラ」でもあるような、酷い扱いを

されていた(汗)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12402948.jpg]()

1994年の本レンズの発売は、当時「ふんだり蹴ったり」

の状況に見舞われていたMINOLTAでの「もう高価格帯

商品を売るのは厳しい」との判断からの、廉価版の

レンズの「緊急市場投入」だったのではあるまいか?

(=一種の「エントリーレンズ」戦略)

その後1998年頃から、MINOLTAは見事に立ち直り、

α-9、α-7、α-SweetⅡ等の、銀塩AF一眼名機群

(銀塩一眼第23回、第29回、第27回記事参照)

を立て続けにリリースし、「汚名返上」とともに、

MINOLTA銀塩時代末期での「α黄金期」を築く事に

なった訳だ。

その頃には、もう本AF50/3.5の役割も終わって

いたのかもしれない、ひっそりと舞台から退場して

いったのであろう・・

ただ、この1990年代前半での足踏みが、後年

2003年にMINOLTAとKONICAの合併に繋がり、さらに

2006年の、α事業のSONYへの譲渡(つまり撤退)

に繋がったのであれば、なんだか悲しい歴史だ。

そうした歴史の証人としてのみ、本レンズの存在

価値はあるのかも知れない・・(?)

ちなみに、まあまあちゃんと写るレンズである。

おまけに近代では二束三文の中古相場であり、

コスパも相当良い。

---

では、3本目の標準マクロレンズ

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12402939.jpg]()

レンズ名:CANON FDM50mm/f3.5 (Macro)(S.S.C.)

レンズ購入価格:15,000円(中古)

使用カメラ:FUJIFILM X-T10(APS-C機)

1970年代のMF標準ハーフ(1/2倍)マクロレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12403967.jpg]()

あまり性能が芳しく無いレンズである。

まあ、当時1970年代での他社同等マクロも同様に

当時の技術的な限界からか? さほど優秀なマクロは

存在せず、かろうじて現代でも使えるのは、かなり

エキセントリック(=特異な、風変わりな)特性を

持った「平面マクロ」(例:OM50/3.5,Ai55/3.5)

あたりのみである。

だから、その時代に「普通に設計した」マクロは

現代的視点からは、かなり性能的に物足りなく感じ、

事実、この時代の各社マクロは何本か所有してはいた

のが、現在では雲散霧消、もう本レンズくらいしか

手元には残っていない。

また購入タイミングも悪く、銀塩中古カメラブーム

(1990年代後半)であったので、CANON FD系の

レンズは、まだ当時のマニア層には現役レンズで

あったから、中古相場も高額で、現代の視点からは

「物凄くコスパの悪いレンズ」に見えてしまう。

現代においては、この時代での平均的なマクロ

レンズの性能のリファレンス(参照)とする為の

用途しか、本レンズには与える事が出来ない。

まあつまり、「研究用資材」である。

それでも、完全に死蔵させておくのは勿体無いので、

たまには、こうしたシリーズ記事等で、他の

レンズと合わせて、使ってあげる事にしている。

そして、稀に使うたびに「やっぱ、性能が低いな」

という事を再認識してしまう事を繰り返すばかりだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12403946.jpg]()

ただまあ、マニア層としての必須の要件とも言える

「絶対的価値感覚」、つまり「性能のスケール感」を

維持する意味においては、いつも性能が良い(または

悪い)レンズばかりを使っていてもNGであり、

性能が低いものから優れたものまでを、満遍なく使う

事が必要だ。そういう練習(研究)を、常に行って

いれば、新しいレンズを手にした際に、その評価で

「ああ、このレンズは5点満点中、3.5点だな」

という物差し(スケール)の感覚を得る事が可能と

なってくる。

他の用途や特徴は特に無い、今更半世紀も前の

オールドマクロの長所や短所を述べても無意味であろう。

---

では、4本目のマクロレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12404071.jpg]()

レンズ名:SIGMA AF MACRO 50mm/f2.8

レンズ購入価格:14,000円(中古)

使用カメラ:PANASONIC DMC-G1(μ4/3機)

詳細不明、恐らくは1990年代に発売と思われる

フルサイズ(銀塩)対応AF等倍標準マクロレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12404002.jpg]()

本レンズは、CANON EF(銀塩EOS機)対応版で

購入していたが、2000年頃のCANON一眼レフ機

具体的には、EOS 7(銀塩AF一眼レフ)、EOS D30

(デジタル一眼レフ)(いずれも2000年発売)

以降のCAON EOS一眼レフ(銀塩/デジタル)では

撮影時にエラーとなって、使用が出来なくなって

しまっていた。

古いEOS機では使えるので、まあこれはCANON側が

2000年以降の機体で、何らかの通信プロトコル

を変更した事が原因だと容易に推測できる。

が、ユーザーとしては「新しいEOS機を買ったら

従来持っていたSIGMAのレンズが全て使えなく

なってしまった」というのは、大問題である。

「二度とこういうケースが起こらないように」と、

本件は、本ブログでは、くどい程、およそ何十回も

記載を繰り返している。

で、本件が気にいらずに、意地になって、その後

本レンズは、ミラーレス機で機械式絞り羽根内蔵の

マウントアダプターを介しての「無茶な使用法」

(まあつまり、こうした「視野絞り」構造では、

本来の「開口絞り」での光学的効能が得られない)

を、ずっと繰り返していた。これもまた「こういう風

に、約20年間も困ったままのユーザーが居るのだ!」

という強いアピールでもある。(クドいか?汗)

まあ、さすがにクドいと思って、2010年代後半には

この次の世代のEX DG型のSIGMA 50/2.8 Macroを

買い増ししている。そちらであれば、変更された

EOS機のプロトコルに対応しているので、現代EOS機

でも、問題なく使用できる。(次回記事で登場予定)

が、そこまでしても本レンズを使用したかったのは、

本レンズの描写力が優れていたからだ。これを

本レンズの責任では無い理由で、死蔵させてしまう

のは、あまりに可哀想な話ではなかろうか?

(→製品に愛着を持つ事は「マニア道」の基本だ)

でも、実はまだ諦めていない(笑) 2020年頃に

CANONのミラーレス機Mシリーズ用の電子アダプター

「EF-EOS M」を入手、これの「(電子)通信プロトコル」

は、EOS機本体よりも、汎用性を高める(つまり、

あまり厳しく他社レンズを排除しようとはしていない)

設計仕様である事が、十分に予測できた為、

EF-EOS Mに本SIGMA 50/2.8 Macroを装着してみた。

すると、嬉しい事に「エラー」にはならない(!)

事前の予想(エンジニアの勘?)どおり、プロトコル

の縛り(制限)が緩い機器仕様であった訳だ。

だが・・ やはりAFは動かない、ここは残念だ。

でもまだMFが動く、これでまずはEOS M機で撮れる。

次いで絞りをチェック・・ ものすごく不安定だ、

超露出オーバーとなったり、逆にアンダーになったり、

滅多に露出が合わない、恐らくは絞り値(羽根)の

動作が滅茶苦茶(露出値と非連動)だ、だが、運が

良ければ、露出が合う可能性もある(笑)

・・しかし、やはりこれでは実用的とは言えない、

起死回生の「あまり賢くない機器で、機材の弱点を

解消する」特殊作戦も、半分失敗である。

(追記:後日の実験で、同時代のSIGMA 180/2.8は、

この方法で上手く動作させる事に成功した)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12404875.jpg]()

ちなみに「あまり賢くない機器を使う」作戦は、

他の技術分野でも応用が効く場合もある。

具体例としては、スマホ用等のイヤホンで、マイク

内蔵のものは4極型プラグである。このイヤホンを

一般的なLRステレオタイプの3極型ジャック、例えば

音楽プレーヤー(MP3プレーヤー)等に差し込んでも

上手く音が聞こえない。まあプラグ仕様が異なるから

当然である。その際、このプラグを直接音響機器に

差すのでは無く、「3極延長コード」という低廉な

付属品(つまり、あまり賢くない機器)を通して

一旦3極型に変換してから音響機器に接続する。

すると、あら不思議、マイク付きイヤホンでも

普通にMP3プレーヤー等の音楽が正常にステレオで

聞く事が出来る訳だ。これもまた、「汎用性を

重視した設計で、あまり仕様制限が厳しくない機器」

を介する事で、問題点を解消した事となる。

なお、これらはカメラの場合でも、オーディオの

場合でも、かなり知識や経験が必要な措置であるので

(私は、両分野に精通している)一般層においては、

相当にこの分野に詳しく無い場合は、こういった事は

絶対にやってはいけない。もし原理が良くわかって

いないで使用すると、場合により故障とか発火をする

危険性すらもあるからだ。

TV番組でよくある「良い子はマネをしないでね」とか

「専門家の指導により安全に注意して実験しています」

というレベルの話である。

やるならば、全て自己責任だ、ここは「マニア道」と

しては当たり前の話だろう。

---

さて、次のレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12404872.jpg]()

レンズ名:NIKON AiAF MICRO NIKKOR 60mm/f2.8D

レンズ購入価格:38,000円(中古)

使用カメラ:NIKON D500(APS-C機)

1993年発売のAF標準等倍マクロ(マイクロ)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12404839.jpg]()

こちらも描写が固いレンズで、準「平面マクロ」

だと言える。

まあそれもその筈、このNIKON標準マクロ(マイクロ)

の系譜は、55mm/F3.5系の「純平面マクロ」から

始まり、時代とともに少しづつ(55mm/F3.5→

55mm/F2.8→60mm/F2.8)、その特性を薄めていき

一般被写体に向けて変更しつつある時代のレンズで

あるからだ。

NIKONのように長い歴史を持つメーカーであると、

結構、そのあたりの、レンズ製品の描写特性を安易に

変えるのは難しいのだと思う。

「平面マクロ」特性を薄める事は、逆に言えば、

「解像感を減らす」という事にも繋がる訳だから、

新型のレンズを買ったユーザー層から

「以前のレンズに比べて、新製品の方が、ボケて

写るぞ、いったいどうなっているのだ?」

というクレームに繋がるリスクもある。

特に、NIKONの(マイクロ)レンズは、学術的な

用途(複写とか)にも良く使われていただろうから

そういうユーザークレームは厳しい訳だ。

(それを世間に言いふらされてしまったら困る)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12404932.jpg]()

既存レンズの特性を変えるならば非常に長い期間、

たとえば数十年というスパンで変えざるを得ない、

そして、この系譜での初代Micro、つまり、

Micro-NIKKOR AUTO 55mm/f3.5(1963年)からは、

本AiAF60/2.8は、まだ30年(しか)経っていない。

同じユーザー個人では無く、完全に世代交代した位

の時間経過が無い限りは、レンズ特性の大幅な変更

は難しいのではなかろうか? 未所有ではあるが

この後の時代の、AF-S Micro NIKKOR 60mm/f2.8

G ED (2008年)あたりになると、光学系は総入れ替え

となり、まったく新しい特性となっているのだろう。

これは、初代55/3.5から、実に45年後の話である。

NIKKORレンズと、まともに付き合おうとしたら、

そういう、気の遠くなるような時間スパン(期間)で

物事を語らないとならないのだろうか・・?

それが伝統、それがブランド、というものなのか?

---

では、6本目の標準マクロ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12412166.jpg]()

レンズ名:smc PENTAX-FA 50mm/f2.8 Macro

レンズ購入価格:24,000円(中古)

使用カメラ:PENTAX *istDs(APS-C機)

1990年代のAF標準等倍マクロレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12405717.jpg]()

悪い描写力のレンズでは無い、それ故に、

過去記事「ミラーレス・マニアックス名玉編」

では、第16位にランクインして紹介されている。

ただまあ、この時代のPENTAX-FA系レンズは、

「いったいどこがどうしちゃったんだ?」と思える

程に、外観デザインのセンスが無い(悪い)。

正直言うと、外に持ち出すのも、格好悪いと思えて

しまって、はばかれる(ためらう)程である。

しかしながら、そういう風に、”誰がどう見ても

弱点である”という事がはっきりしている方が

メーカーとしても大胆な対策をやりやすいので

あろう。

続く2000年前後のPENTAX-FA Limitedシリーズや

デジタル時代でのPENTAX-DA/DFAレンズ群は、

そこそこデザインが良く、1990年代のFA系とは

雲泥の差となっている。

他社においても、明らかな弱点を数年間で大幅に

改善した例はいくつかある。例えば、1990年頃の

CANON銀塩EOS機のシャッター音の「うるささ」の

後年での改善とか、1990年代前半でのMINOLTAの

α機の操作系の煩雑さの後年での大改良とか、

まあ色々と例はある訳だ。

逆に、メーカーでの課題が、そこまで目だたない

あるいは、ユーザー層がそれを問題にしていない

場合、メーカー側はいつまでも、それを優先的な

改善事項とは見なしていないケースも生じてしまう。

具体的には、NIKON高速連写型一眼レフのシャッター

音の”異常なまでの煩さ”がある。

(これは、多くの公共撮影シーンで、関係者からの

クレームに繋がる重欠点だ。でも改善がなされない)

また、多くのメーカーでのカメラの「操作系」の

不出来だとか、近代マクロレンズでの無限回転式

ピントリング(MF操作に全く向かない)等もある。

まあ良い、いつかは必ず改善される、・・というか

「課題が改善されないうちは、もう買わない」

という厳しい対応も最近ではしている。まあ、その

事が、消費者側から出来る唯一の対抗手段だからだ。

さて、本FA50/2.8だが、まあ、描写力は高いとは

言え、さすがに、この酷いデザインは無いであろう。

現代においては新型(DFA型)も選択肢に入ってくる

だろうから、あまり本レンズに拘る理由も無い。

----

次は本記事ラストの特殊マクロ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12412431.jpg]()

レンズ名:LENSBABY Velvet 56mm/f1.6

レンズ購入価格:30,000円(中古)

使用カメラ:SONY α7S (フルサイズ機)

2015年に発売された、米国製単焦点MF標準レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12405730.jpg]()

特殊な仕様を併せ持つユニークなレンズであり、

「1/2倍ハーフマクロ仕様」「ソフトフォーカス描写」

「(僅かな)グルグルぼけ傾向」という特徴がある。

この中でも「1/2倍マクロ+ソフトレンズ」

という特徴は、恐らく史上唯一のシリーズであり。

他には「ソフトマクロ」というレンズの記憶が無い。

(注:他のVelvetシリーズも同様のソフトマクロだ)

まあ、現代ではソフト(軟焦点)レンズ自体の

発売数が極めて少なく、数える程しか現行機種は

無いし、銀塩時代まで振り返っても同様であり、

やはり数える程しか無い。

だが、それら希少なソフトレンズの中でも、近接

撮影が出来るものは無かったと記憶している。

(参考:特殊レンズ第7回ソフトレンズ編)

米LENSBABY社のレンズ製品は、2000年代では

Tilt(ティルト)系レンズが殆どで、製品によっては

あまり高価では無いものもあったのだが、2010年代

の(世界的な)交換レンズ市場縮退に対応する為

LENSBABYも「高付加価値化」戦略に転換している

ので、こうした「特殊仕様」レンズ群は高価である。

ただまあ、「ソフトマクロ」のような、他には無い

唯一無二の仕様を提示してくれるのであれば、

その「付加価値」は、まさしくユーザー層から見て

「その製品を欲しいと思う理由」にはなっているので

マニア層等であれば、そういう製品が高価であっても、

さほど違和感は感じない。

が、メーカー側から見た「付加価値」とは、悪い言葉

で言えば「製品を値上げする為の理由、大義名分」

であるケースも非常に多く、その結果として、例えば

「超音波モーターが搭載されました」「手ブレ補正

機能が入りました」という風な仕様追加による値上げ

が起こったとしても、それは、ユーザーの用途や目的

によっては、必ずしも必要な機能では無いかも知れない。

だから、私の場合でも「マクロレンズにそんな

機能は不要だよ」「大口径レンズならば、余計な

機能を入れずに、その分、描写力を高めてくれ」等の

逆ニーズ(=買わない理由)が出て来てしまう。

まあつまり、そういう付加機能は、メーカー側からの

値上げの「論理」であり、一部のユーザー層からは、

それは「付加価値」にはならない、という事だ。

一部のユーザー層と書いたが、恐らくはマニア層や

上級層等では、同様な感覚を持つ人も多いであろう。

2010年代くらいから、各社の、カメラもレンズも

大幅に値上げされた。それは「売れない」から、

値上げして、一台(本)あたりの利益を稼ぐしか

無い状態なのは理解できるのだが、マニア層や

上級層以上にとって不要な「付加価値」で値上げ

されているならば、「そんな高すぎる機材はいらんよ、

今の機材でも、十分に写真は撮れるし」という感覚

での「買い控え」は起こっているだろう。

(そもそも、マニア層が激減していると思われる)

だから、2010年代後半以降、ピッカピカの新製品

を持って写真を撮っているアマチュア層は、

見事なまでに初級中級層(特に、ビギナー層)

ばかりになってしまった。まあ、機材の価値感覚

の経験値も持っていないから、その買った機材が

これまでの常識(相場)と比べ「高価すぎる」

という点が理解できないのであろう。

まあでも、やむを得ない。そういうユーザー層が

現代のカメラ市場を支えてくれている訳であり、

何もわからずに新鋭の高額な機材を買ってくれれば

良い訳だ。

良くわかっている人達は、その「付加価値」が

自分の用途にとって、どれだけのメリットがあり、

それに対し「どこまでの金額を投資できるのか?」

を検討した上で、機材を購入するか是非を判断すれば

良いだけの話である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12412714.jpg]()

さて、本Velvet56/1.6であるが、

まあ、特殊な仕様である事は確かだ。

「ふわっとしたマクロ撮影」を行いたくて購入した

レンズではあるが、その「用途開発」は、意外にも、

やや難しい。

まあ、草花や小物を撮るのが想定されるとは思うが

ある意味「当たり前」のような気もしてしまう。

すると「じゃあ、いったい何を撮るものなのか?」

という疑問が出てきてしまう訳だ。

恐らくは、これは、長い時間をかけて「用途開発」

を進めていかなくてはならないレンズなのだろう。

そういうレンズも少なくはなく、たとえば使用を

初めてから10年、15年というレベルで、ようやく

そのレンズの適正な用途が見つかってきた、という

実例も、私の経験則では何度もある。

で、そういう風に長期に渡って使わないと、見えて

来ない事もある、という認識はとても重要だ。

ビギナー層等でよくあるレビュー記事のように

「買ってきました、箱をあけました、撮ってみます、

良く写るレンズですね、買って良かったです」

などというレベルでは、レンズの本質などは、

何もわからないに違い無い。

----

次回の本シリーズ記事は、

「最強マクロ選手権・標準マクロ・予選(3)」の予定。

予選リーグにおいては、標準、広角、中望遠、望遠の

各マクロを、カテゴリー別に順次対戦し、最後に

B決勝(順位決定戦)と決勝戦を行うという主旨である。

各予選リーグでは、AF/MF/フルサイズ/APS-C用等の

差異は問わず、バトルロイヤル(乱戦)形式だ。

1記事あたりの(対戦)レンズ数は、平均7本程度。

他、色々とルールがあるが、詳しくは本シリーズ

第1回記事の冒頭部を参照されたし。

では早速、標準マクロの部の予選(2)を始めよう。

----

まずは今回最初の標準マクロレンズ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:14,000円(中古)(以下、E30/3.5)

使用カメラ:SONY NEX-3(APS-C機)

2011年発売の、EマウントAPS-C機専用準標準

(標準画角)AF等倍マクロレンズ。

近代レンズとしては珍しく、強烈な「平面マクロ」

特性を持つ、ある意味、個性的なレンズである。

Clik here to view.

何度も説明しているので詳細は割愛するが、要は

解像感を重視した設計で、ボケ質が固くなるような

特性だ。

(未発達の)コピー機の代用として、写真による

「複写」が当たり前であった1970年代前後時代の

銀塩用標準マクロには、良くそうした特性の物が

あるが、近代においては珍しい。

完全自作のボケ質解析アプリ「TransFocus」に

写真を通してみても、背景ボケ部分に青色の線が

多数発生していて、ボケ質が固い事が良くわかる。

Clik here to view.

程度と少なく、解像力主体の設計では、他の諸収差の

補正が出来ていない事も確かであったが、本E30/3.5

では6群7枚と、収差補正には有利な要素もあるので

これは、あえてこういう特性を持たせた可能性も高い。

まあつまり、2010年~2012年での、SONYにおける

ミラーレス機「NEX」の戦略は、一種の「テスト・

マーケティング」だったのだろう、と解釈している。

多数発売されたNEX-3/5/6/7シリーズの機体は、

機種毎に、全くと言っていい程に、ターゲットの

ユーザー像が異なる。恐らくだが、わざと製品企画の

「振り幅」を広げ、どのターゲット(消費者)層に

向けて、その後の「α」(2013年~)を展開して

行くか?を探って(市場調査して)いたのだろうと

推測できる。

で、カメラ本体と同様に、レンズでもそういう戦略

を取っていたのだろう、と思われるが・・

あいにく、このNEXの時代のSONY製(純正)レンズの

所有数はかなり少なく、数本程度では、ちゃんとした

分析をする事が出来ない。

所有数が少ない理由は、私は、前期のNEXシリーズが、

初期のコントラストAF技術しか搭載していない事から

「ピント合わせに課題がある」と判断して、それらを

殆ど、マウントアダプターを介した、オールドレンズ

やトイレンズの母艦として使用していたからだ。

AFレンズを使う場合は純正又は他社製の広角単焦点

や、開放F値の暗い標準ズームの使用に留めていた。

まあつまり「精密なピント合わせが要求される

AFレンズには、NEXは向かない」という意識であった。

そして、本E30/3.5でも、マクロレンズであるから

近接撮影ではAFピント精度が要求される。

本E30/3.5では、近接撮影で距離エンコードテーブル

(表)が、近接用のものに自動で差し替えられる

「オートマクロ」機構を採用していると推測できるが、

それが切り替わる準近接域(数十cm)で、本レンズの

AF性能は、ヘロヘロに低下してしまい、殆どピントが

合わなくなってしまうのだ。(注:本レンズでは、

ファストハイブリッドAF(像面位相差AF)に対応する

には、レンズ側(まれにカメラ側)のファームウェア

をアップデートする必要がある。

勿論、その措置済みだが、ファストハイブリッドAF

搭載機であっても、それによる劇的な改善効果は無く

今回は、あえて像面位相差AF機能を持たない旧型機を

使用し、問題点の分析を行い易い状態としている)

課題は、もういい。原因はわかっているのだから、

母艦を変えるなり、撮影技法を変えたり、被写体を

選べば済む話である。

Clik here to view.

現代において、いかに使うか?」という点に集約される。

ただ、これは少々難しい。「質感の高い小物」あたり

を撮るのに適するとは思うが、私の用途では、あまり

そうした機会も多くは無い。

まあ、どちらかと言えば、個人の日常的な映像を

記録する「SNS用」等に向く特性であろうか・・?

食べ物、小物、小動物、オークション出品物等を

撮るならば、その質感とかは、明らかに、当時での

初期スマホカメラや携帯電話カメラとは、差別化が

できる(できた)であろうからだ。

すなわち、一般層的においては、

「こんなに、くっきり、はっきり写っているよ!

さすがにSONYのミラーレスだ、携帯カメラとは

全然違うね・・」

といった感じの、ビギナー層向けの用途であろう。

本レンズを現代において購入する場合は、この特性に

ついて良く理解してからの選択になる事だろう。

---

では、次の標準マクロ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:10,000円(中古)(以下、AF50/3.5)

使用カメラ:SONY α65 (APS-C機)

1990年代前半発売と思われる、1/2倍AF標準マクロ

レンズ。

Clik here to view.

MINOLTA α用レンズ(1980年代後半。一般に「旧型」

と呼ばれる。他には、無印、初期型等とも)に比べ、

ピントリングの材質と幅が、硬いプラスチックスの

4mm幅(旧)→ゴム製8mm幅(New)という(若干の)

改善が見られる。

これは、1985年の「αショック」の際、これが

初の実用的AF一眼レフであったから、その交換

レンズ群も「AFが最新技術、AFは最強、MFでは

もう撮らないでしょう?、MFは時代遅れ」といった

市場イメージを強調する為か? MFの操作性を大幅に

軽視した事に対する、反省材料(措置)だ。

1990年代になって「やっぱ、MFも必要だよね」

という風潮が、市場全体にも広まってきたので、

AF初期の製品群のように、MFを軽視する仕様は収まり

つつあり、MF操作性の改善が図られた時代である。

まあ、MINOLTAでは、こんな感じであったし、

初期αのAF性能も(他社AF機と比べて)優秀であった

から、この程度の対策で済んだのだが・・

他社の初期AF機では、MINOLTAのこの「AF時代の到来」

への追従を強く意識したのか? もっとMFを軽視した

仕様(例えば、ボタン押下でMFのピントを操作する)

もあり、当然ながら物凄く使い難いし、追従他社の

AF機の性能は、初期α機よりも劣る事が多かった為、

(=だから「αショック」は当時、圧倒的であった)

まさしくボロボロに、AF化、あるいはMINOLTAの戦略に

振り回されてしまった感もあった。(この結果、

残念ながら、AF一眼レフ市場への参入を中止・断念

したメーカーもいくつかあった)

で、こんな時代の中、本AF50/3.5は、New型のみ

の販売であり、事前での旧型も、事後のD型

(距離エンコーダー内蔵型)も発売されていない。

つまり、いきなりMINOLTAのレンズ史の中に突如と

して現れ、続く事もなく、そのまま消えていった

稀有な立ち位置のレンズである。

銀塩MF時代には、New MD50mm/F3.5 MACROという

本レンズと同一スペックのレンズも存在していたが

(最強50mm選手権第9回記事等)、本AF50/3.5

とは時代も異なり、恐らくは内部光学系も別モノで

あろうから、その後継型が本レンズだとは思えない。

ましてや、MINOLTA銀塩AF時代を通じ、AF50/2.8

MACROという名玉(=ハイコスパ選手権優勝)が

存在しているのに、後から、わざわざスペックが

僅かに劣る本AF50/3.5を併売する理由がどうしても

良くわからなかった。

なので本レンズの紹介記事では、毎回のように、

「その出自(発売理由)が、どうしても不明である」

と述べていた。

ただまあ、本レンズの発売時期は「1994年」との

情報もあり(多分、正しいであろう)この時代の

MINOLTAの状況を、少しだけ深堀りをすれば・・

この直前の時代、MINOLTA銀塩AF一眼レフは

「xiシリーズ」を展開していた。しかしそれらは

バブル経済期(1980年代末~1990年代初頭)に

企画されたカメラ群であり、時代は「ともかく凄いモノ」

を欲していた為、不要なまでの「自動化機能」を搭載

していた。だが、開発と製造には若干の時間差があり、

バブル経済が縮退または崩壊した頃に、これらxi

シリーズのカメラ群は発売された。当然、これらは

「財布の紐が堅くなった」当時の消費者ニーズには

全く合致しない。

おまけに1992年には、「ミノルタ・ハネウェル特許

訴訟」が起こり、結果的に和解はしたが、事実上の

MINOLTA敗訴で、MINOLTAは(他のAFカメラメーカー

も同様)米ハネウェル社に多額の賠償金を支払う事に

なった。この特許は、AFがらみの基本特許(日本では

成立しておらず、米国のみで成立)であり、この為、

米国へ多数の人気AF機(α/北米ではMAXXUM銘)を

輸出していたMINOLTAが最も大きい損害を被った訳だ。

この件は世間的にも大きく報道されたのだが、一般層

では、特許訴訟の詳細を理解できない。この為、世間

においては、「MINOLTAが他社の技術を盗んで来た」

かのように解釈されてしまい、MINOLTA αのブランド

イメージは大きく低下した。

予め、バブル崩壊の気配を察していたのか? 続くsi

シリーズ機は、華美なスペックを廃し、1993年頃から

ポツポツと発売されたが、世間ではもうMINOLTA α機は

見向きもされない。一部のマニア層においては、後年

1990年代後半の中古カメラブームの時代においても

「MINOLTAのαを買うのはやめておけ!」といった、

まるで「呪いのカメラ」でもあるような、酷い扱いを

されていた(汗)

Clik here to view.

の状況に見舞われていたMINOLTAでの「もう高価格帯

商品を売るのは厳しい」との判断からの、廉価版の

レンズの「緊急市場投入」だったのではあるまいか?

(=一種の「エントリーレンズ」戦略)

その後1998年頃から、MINOLTAは見事に立ち直り、

α-9、α-7、α-SweetⅡ等の、銀塩AF一眼名機群

(銀塩一眼第23回、第29回、第27回記事参照)

を立て続けにリリースし、「汚名返上」とともに、

MINOLTA銀塩時代末期での「α黄金期」を築く事に

なった訳だ。

その頃には、もう本AF50/3.5の役割も終わって

いたのかもしれない、ひっそりと舞台から退場して

いったのであろう・・

ただ、この1990年代前半での足踏みが、後年

2003年にMINOLTAとKONICAの合併に繋がり、さらに

2006年の、α事業のSONYへの譲渡(つまり撤退)

に繋がったのであれば、なんだか悲しい歴史だ。

そうした歴史の証人としてのみ、本レンズの存在

価値はあるのかも知れない・・(?)

ちなみに、まあまあちゃんと写るレンズである。

おまけに近代では二束三文の中古相場であり、

コスパも相当良い。

---

では、3本目の標準マクロレンズ

Clik here to view.

レンズ購入価格:15,000円(中古)

使用カメラ:FUJIFILM X-T10(APS-C機)

1970年代のMF標準ハーフ(1/2倍)マクロレンズ。

Clik here to view.

まあ、当時1970年代での他社同等マクロも同様に

当時の技術的な限界からか? さほど優秀なマクロは

存在せず、かろうじて現代でも使えるのは、かなり

エキセントリック(=特異な、風変わりな)特性を

持った「平面マクロ」(例:OM50/3.5,Ai55/3.5)

あたりのみである。

だから、その時代に「普通に設計した」マクロは

現代的視点からは、かなり性能的に物足りなく感じ、

事実、この時代の各社マクロは何本か所有してはいた

のが、現在では雲散霧消、もう本レンズくらいしか

手元には残っていない。

また購入タイミングも悪く、銀塩中古カメラブーム

(1990年代後半)であったので、CANON FD系の

レンズは、まだ当時のマニア層には現役レンズで

あったから、中古相場も高額で、現代の視点からは

「物凄くコスパの悪いレンズ」に見えてしまう。

現代においては、この時代での平均的なマクロ

レンズの性能のリファレンス(参照)とする為の

用途しか、本レンズには与える事が出来ない。

まあつまり、「研究用資材」である。

それでも、完全に死蔵させておくのは勿体無いので、

たまには、こうしたシリーズ記事等で、他の

レンズと合わせて、使ってあげる事にしている。

そして、稀に使うたびに「やっぱ、性能が低いな」

という事を再認識してしまう事を繰り返すばかりだ。

Clik here to view.

「絶対的価値感覚」、つまり「性能のスケール感」を

維持する意味においては、いつも性能が良い(または

悪い)レンズばかりを使っていてもNGであり、

性能が低いものから優れたものまでを、満遍なく使う

事が必要だ。そういう練習(研究)を、常に行って

いれば、新しいレンズを手にした際に、その評価で

「ああ、このレンズは5点満点中、3.5点だな」

という物差し(スケール)の感覚を得る事が可能と

なってくる。

他の用途や特徴は特に無い、今更半世紀も前の

オールドマクロの長所や短所を述べても無意味であろう。

---

では、4本目のマクロレンズ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:14,000円(中古)

使用カメラ:PANASONIC DMC-G1(μ4/3機)

詳細不明、恐らくは1990年代に発売と思われる

フルサイズ(銀塩)対応AF等倍標準マクロレンズ。

Clik here to view.

購入していたが、2000年頃のCANON一眼レフ機

具体的には、EOS 7(銀塩AF一眼レフ)、EOS D30

(デジタル一眼レフ)(いずれも2000年発売)

以降のCAON EOS一眼レフ(銀塩/デジタル)では

撮影時にエラーとなって、使用が出来なくなって

しまっていた。

古いEOS機では使えるので、まあこれはCANON側が

2000年以降の機体で、何らかの通信プロトコル

を変更した事が原因だと容易に推測できる。

が、ユーザーとしては「新しいEOS機を買ったら

従来持っていたSIGMAのレンズが全て使えなく

なってしまった」というのは、大問題である。

「二度とこういうケースが起こらないように」と、

本件は、本ブログでは、くどい程、およそ何十回も

記載を繰り返している。

で、本件が気にいらずに、意地になって、その後

本レンズは、ミラーレス機で機械式絞り羽根内蔵の

マウントアダプターを介しての「無茶な使用法」

(まあつまり、こうした「視野絞り」構造では、

本来の「開口絞り」での光学的効能が得られない)

を、ずっと繰り返していた。これもまた「こういう風

に、約20年間も困ったままのユーザーが居るのだ!」

という強いアピールでもある。(クドいか?汗)

まあ、さすがにクドいと思って、2010年代後半には

この次の世代のEX DG型のSIGMA 50/2.8 Macroを

買い増ししている。そちらであれば、変更された

EOS機のプロトコルに対応しているので、現代EOS機

でも、問題なく使用できる。(次回記事で登場予定)

が、そこまでしても本レンズを使用したかったのは、

本レンズの描写力が優れていたからだ。これを

本レンズの責任では無い理由で、死蔵させてしまう

のは、あまりに可哀想な話ではなかろうか?

(→製品に愛着を持つ事は「マニア道」の基本だ)

でも、実はまだ諦めていない(笑) 2020年頃に

CANONのミラーレス機Mシリーズ用の電子アダプター

「EF-EOS M」を入手、これの「(電子)通信プロトコル」

は、EOS機本体よりも、汎用性を高める(つまり、

あまり厳しく他社レンズを排除しようとはしていない)

設計仕様である事が、十分に予測できた為、

EF-EOS Mに本SIGMA 50/2.8 Macroを装着してみた。

すると、嬉しい事に「エラー」にはならない(!)

事前の予想(エンジニアの勘?)どおり、プロトコル

の縛り(制限)が緩い機器仕様であった訳だ。

だが・・ やはりAFは動かない、ここは残念だ。

でもまだMFが動く、これでまずはEOS M機で撮れる。

次いで絞りをチェック・・ ものすごく不安定だ、

超露出オーバーとなったり、逆にアンダーになったり、

滅多に露出が合わない、恐らくは絞り値(羽根)の

動作が滅茶苦茶(露出値と非連動)だ、だが、運が

良ければ、露出が合う可能性もある(笑)

・・しかし、やはりこれでは実用的とは言えない、

起死回生の「あまり賢くない機器で、機材の弱点を

解消する」特殊作戦も、半分失敗である。

(追記:後日の実験で、同時代のSIGMA 180/2.8は、

この方法で上手く動作させる事に成功した)

Clik here to view.

他の技術分野でも応用が効く場合もある。

具体例としては、スマホ用等のイヤホンで、マイク

内蔵のものは4極型プラグである。このイヤホンを

一般的なLRステレオタイプの3極型ジャック、例えば

音楽プレーヤー(MP3プレーヤー)等に差し込んでも

上手く音が聞こえない。まあプラグ仕様が異なるから

当然である。その際、このプラグを直接音響機器に

差すのでは無く、「3極延長コード」という低廉な

付属品(つまり、あまり賢くない機器)を通して

一旦3極型に変換してから音響機器に接続する。

すると、あら不思議、マイク付きイヤホンでも

普通にMP3プレーヤー等の音楽が正常にステレオで

聞く事が出来る訳だ。これもまた、「汎用性を

重視した設計で、あまり仕様制限が厳しくない機器」

を介する事で、問題点を解消した事となる。

なお、これらはカメラの場合でも、オーディオの

場合でも、かなり知識や経験が必要な措置であるので

(私は、両分野に精通している)一般層においては、

相当にこの分野に詳しく無い場合は、こういった事は

絶対にやってはいけない。もし原理が良くわかって

いないで使用すると、場合により故障とか発火をする

危険性すらもあるからだ。

TV番組でよくある「良い子はマネをしないでね」とか

「専門家の指導により安全に注意して実験しています」

というレベルの話である。

やるならば、全て自己責任だ、ここは「マニア道」と

しては当たり前の話だろう。

---

さて、次のレンズ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:38,000円(中古)

使用カメラ:NIKON D500(APS-C機)

1993年発売のAF標準等倍マクロ(マイクロ)

Clik here to view.

だと言える。

まあそれもその筈、このNIKON標準マクロ(マイクロ)

の系譜は、55mm/F3.5系の「純平面マクロ」から

始まり、時代とともに少しづつ(55mm/F3.5→

55mm/F2.8→60mm/F2.8)、その特性を薄めていき

一般被写体に向けて変更しつつある時代のレンズで

あるからだ。

NIKONのように長い歴史を持つメーカーであると、

結構、そのあたりの、レンズ製品の描写特性を安易に

変えるのは難しいのだと思う。

「平面マクロ」特性を薄める事は、逆に言えば、

「解像感を減らす」という事にも繋がる訳だから、

新型のレンズを買ったユーザー層から

「以前のレンズに比べて、新製品の方が、ボケて

写るぞ、いったいどうなっているのだ?」

というクレームに繋がるリスクもある。

特に、NIKONの(マイクロ)レンズは、学術的な

用途(複写とか)にも良く使われていただろうから

そういうユーザークレームは厳しい訳だ。

(それを世間に言いふらされてしまったら困る)

Clik here to view.

たとえば数十年というスパンで変えざるを得ない、

そして、この系譜での初代Micro、つまり、

Micro-NIKKOR AUTO 55mm/f3.5(1963年)からは、

本AiAF60/2.8は、まだ30年(しか)経っていない。

同じユーザー個人では無く、完全に世代交代した位

の時間経過が無い限りは、レンズ特性の大幅な変更

は難しいのではなかろうか? 未所有ではあるが

この後の時代の、AF-S Micro NIKKOR 60mm/f2.8

G ED (2008年)あたりになると、光学系は総入れ替え

となり、まったく新しい特性となっているのだろう。

これは、初代55/3.5から、実に45年後の話である。

NIKKORレンズと、まともに付き合おうとしたら、

そういう、気の遠くなるような時間スパン(期間)で

物事を語らないとならないのだろうか・・?

それが伝統、それがブランド、というものなのか?

---

では、6本目の標準マクロ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:24,000円(中古)

使用カメラ:PENTAX *istDs(APS-C機)

1990年代のAF標準等倍マクロレンズ。

Clik here to view.

過去記事「ミラーレス・マニアックス名玉編」

では、第16位にランクインして紹介されている。

ただまあ、この時代のPENTAX-FA系レンズは、

「いったいどこがどうしちゃったんだ?」と思える

程に、外観デザインのセンスが無い(悪い)。

正直言うと、外に持ち出すのも、格好悪いと思えて

しまって、はばかれる(ためらう)程である。

しかしながら、そういう風に、”誰がどう見ても

弱点である”という事がはっきりしている方が

メーカーとしても大胆な対策をやりやすいので

あろう。

続く2000年前後のPENTAX-FA Limitedシリーズや

デジタル時代でのPENTAX-DA/DFAレンズ群は、

そこそこデザインが良く、1990年代のFA系とは

雲泥の差となっている。

他社においても、明らかな弱点を数年間で大幅に

改善した例はいくつかある。例えば、1990年頃の

CANON銀塩EOS機のシャッター音の「うるささ」の

後年での改善とか、1990年代前半でのMINOLTAの

α機の操作系の煩雑さの後年での大改良とか、

まあ色々と例はある訳だ。

逆に、メーカーでの課題が、そこまで目だたない

あるいは、ユーザー層がそれを問題にしていない

場合、メーカー側はいつまでも、それを優先的な

改善事項とは見なしていないケースも生じてしまう。

具体的には、NIKON高速連写型一眼レフのシャッター

音の”異常なまでの煩さ”がある。

(これは、多くの公共撮影シーンで、関係者からの

クレームに繋がる重欠点だ。でも改善がなされない)

また、多くのメーカーでのカメラの「操作系」の

不出来だとか、近代マクロレンズでの無限回転式

ピントリング(MF操作に全く向かない)等もある。

まあ良い、いつかは必ず改善される、・・というか

「課題が改善されないうちは、もう買わない」

という厳しい対応も最近ではしている。まあ、その

事が、消費者側から出来る唯一の対抗手段だからだ。

さて、本FA50/2.8だが、まあ、描写力は高いとは

言え、さすがに、この酷いデザインは無いであろう。

現代においては新型(DFA型)も選択肢に入ってくる

だろうから、あまり本レンズに拘る理由も無い。

----

次は本記事ラストの特殊マクロ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:30,000円(中古)

使用カメラ:SONY α7S (フルサイズ機)

2015年に発売された、米国製単焦点MF標準レンズ。

Clik here to view.

「1/2倍ハーフマクロ仕様」「ソフトフォーカス描写」

「(僅かな)グルグルぼけ傾向」という特徴がある。

この中でも「1/2倍マクロ+ソフトレンズ」

という特徴は、恐らく史上唯一のシリーズであり。

他には「ソフトマクロ」というレンズの記憶が無い。

(注:他のVelvetシリーズも同様のソフトマクロだ)

まあ、現代ではソフト(軟焦点)レンズ自体の

発売数が極めて少なく、数える程しか現行機種は

無いし、銀塩時代まで振り返っても同様であり、

やはり数える程しか無い。

だが、それら希少なソフトレンズの中でも、近接

撮影が出来るものは無かったと記憶している。

(参考:特殊レンズ第7回ソフトレンズ編)

米LENSBABY社のレンズ製品は、2000年代では

Tilt(ティルト)系レンズが殆どで、製品によっては

あまり高価では無いものもあったのだが、2010年代

の(世界的な)交換レンズ市場縮退に対応する為

LENSBABYも「高付加価値化」戦略に転換している

ので、こうした「特殊仕様」レンズ群は高価である。

ただまあ、「ソフトマクロ」のような、他には無い

唯一無二の仕様を提示してくれるのであれば、

その「付加価値」は、まさしくユーザー層から見て

「その製品を欲しいと思う理由」にはなっているので

マニア層等であれば、そういう製品が高価であっても、

さほど違和感は感じない。

が、メーカー側から見た「付加価値」とは、悪い言葉

で言えば「製品を値上げする為の理由、大義名分」

であるケースも非常に多く、その結果として、例えば

「超音波モーターが搭載されました」「手ブレ補正

機能が入りました」という風な仕様追加による値上げ

が起こったとしても、それは、ユーザーの用途や目的

によっては、必ずしも必要な機能では無いかも知れない。

だから、私の場合でも「マクロレンズにそんな

機能は不要だよ」「大口径レンズならば、余計な

機能を入れずに、その分、描写力を高めてくれ」等の

逆ニーズ(=買わない理由)が出て来てしまう。

まあつまり、そういう付加機能は、メーカー側からの

値上げの「論理」であり、一部のユーザー層からは、

それは「付加価値」にはならない、という事だ。

一部のユーザー層と書いたが、恐らくはマニア層や

上級層等では、同様な感覚を持つ人も多いであろう。

2010年代くらいから、各社の、カメラもレンズも

大幅に値上げされた。それは「売れない」から、

値上げして、一台(本)あたりの利益を稼ぐしか

無い状態なのは理解できるのだが、マニア層や

上級層以上にとって不要な「付加価値」で値上げ

されているならば、「そんな高すぎる機材はいらんよ、

今の機材でも、十分に写真は撮れるし」という感覚

での「買い控え」は起こっているだろう。

(そもそも、マニア層が激減していると思われる)

だから、2010年代後半以降、ピッカピカの新製品

を持って写真を撮っているアマチュア層は、

見事なまでに初級中級層(特に、ビギナー層)

ばかりになってしまった。まあ、機材の価値感覚

の経験値も持っていないから、その買った機材が

これまでの常識(相場)と比べ「高価すぎる」

という点が理解できないのであろう。

まあでも、やむを得ない。そういうユーザー層が

現代のカメラ市場を支えてくれている訳であり、

何もわからずに新鋭の高額な機材を買ってくれれば

良い訳だ。

良くわかっている人達は、その「付加価値」が

自分の用途にとって、どれだけのメリットがあり、

それに対し「どこまでの金額を投資できるのか?」

を検討した上で、機材を購入するか是非を判断すれば

良いだけの話である。

Clik here to view.

まあ、特殊な仕様である事は確かだ。

「ふわっとしたマクロ撮影」を行いたくて購入した

レンズではあるが、その「用途開発」は、意外にも、

やや難しい。

まあ、草花や小物を撮るのが想定されるとは思うが

ある意味「当たり前」のような気もしてしまう。

すると「じゃあ、いったい何を撮るものなのか?」

という疑問が出てきてしまう訳だ。

恐らくは、これは、長い時間をかけて「用途開発」

を進めていかなくてはならないレンズなのだろう。

そういうレンズも少なくはなく、たとえば使用を

初めてから10年、15年というレベルで、ようやく

そのレンズの適正な用途が見つかってきた、という

実例も、私の経験則では何度もある。

で、そういう風に長期に渡って使わないと、見えて

来ない事もある、という認識はとても重要だ。

ビギナー層等でよくあるレビュー記事のように

「買ってきました、箱をあけました、撮ってみます、

良く写るレンズですね、買って良かったです」

などというレベルでは、レンズの本質などは、

何もわからないに違い無い。

----

次回の本シリーズ記事は、

「最強マクロ選手権・標準マクロ・予選(3)」の予定。