本シリーズは、各カメラメーカーが発売した銀塩・

デジタルのカメラを、およそ1970年代から、現代

2020年代に至る迄の、約50年間の変遷の歴史を

世情等と絡めて辿る記事群である。

![_c0032138_15272541.jpg]()

のカメラ(一眼レフ4/3機、μ4/3機)を中心に紹介する。

具体的には、2000年代、および2010年代の製品群だ。

(注:OLYMPUSは、2020年にカメラ事業より撤退、

分社化し、2021年頃からは、投資会社「OMデジタル

ソリューションズ株式会社」により運営されているが、

カメラやレンズのブランドは「OLYMPUS」のままだ)

さて、前編では銀塩時代のOLYMPUS機について紹介したが

どのような印象を受けたであろうか? 再掲をすれば、

「マニア向け、通好み」「小型軽量なカメラ」「大衆機」

「マクロが優れている」「お洒落なイメージ」「医療向け」

というイメージが一般的に定着している、と書いたのだが、

別の見方をすれば、以下のように、銀塩末期でのオリンパス

のカメラに対して、マイナスの市場イメージがあると思う。

*一眼レフはMFで古くて高価なので、好事家・マニア向けだ。

*マニア向け、といいつつも、中古カメラブームに乗った

復刻機などを殆ど何も出していないので、物足りない。

*銀塩コンパクト機は、高級コンパクトすら無く初級層向け。

*銀塩カメラ全般で、オリンパスが自社で作っているとは

思えず、大半が社外(OEM)生産ではなかろうか?

だから、社内からカメラ作りのノウハウが失われていて

新型一眼レフや新型機等を、なかなか作れないのでは?

(注:OM-3Ti(1994年)の開発秘話で「前機種OM-3から

10年が経過して、技術者が誰も居なくなってしまった」

という暴露話があり、マニア層は皆、その話を知っていた。

”だからOM-3Tiは、定価20万円と高価なのか・・”と

マニア層はそれで納得したが、高価すぎて3000台強

しか売れず、またOM新機種が出る見込みがもう無い事も

マニアは実感していた。さらに1997年に出た最後の

OM機であるOM2000が完全なコシナ製OEM機であった為

マニア層での、その実感は確信に変わって行く・・)

ネガティブなイメージだけでなく、良い市場イメージもある。

*デジタルコンパクト機が、ちらほらと出てきているが、

それらは、なかなか高性能で良さそうだ。

・・まあすなわち、1990年代末においてオリンパスの市場

におけるイメージは、従来の様相から、少し変わってきて

いると思う。市場全般でのユーザーニーズも、この時代に

激変しており、オリンパス機に求めるファン層のニーズも

また変化している。この状況においては、銀塩機の展開は

さすがにもう無理だと思うが、幸いにして初期デジタル

コンパクト機が市場で好評価だ。

![_c0032138_15272539.jpg]()

順次紹介して行こう。

*1990年代末のオリンパス・デジタル・コンパクト機

当時は、CAMEDIA(キャメディア)というシリーズ名で

あったが、2012年以降は、この名前は使われていない。

非常に機種数が多いが、1990年代末の代表的な機種に

絞って紹介しておこう。なお、この時代の機種の内、

私個人での所有機は1台のみであった。

1996年

C-400L 普及機として初の発売、35万画素、約75000円。

この年、CASIOからは(すでに1995年に発売済みで)

人気機種であったQV-10の改良機である「QV-10A」が

実用的なデジタル機としてリリースされている。

各社の初期デジタル・コンパクト機では、DOS(ドス)

パソコン画面の標準的な解像度である、VGA、つまり

640x480dot(Pixel)=約30万画素を基準とする

画素数スペックであった。

もっとも、この時代以前での各社試作機的なデジタル

カメラは「1万画素あたり1万円」と市場では言われて

いた程に高価であったので、10万円以下で購入できる

こうした普及版VGAコンパクト機は人気商品となる。

C-800L 80万画素の上位機、128,000円

この機体が個人的に初めて入手したデジタル機であった。

上記VGA型は解像度があまりに低すぎると思っていたので

80万画素(XGA、1024x768dot)は魅力的であった。

(注:当時のWINDOWS 95は、XGA解像度が主流だ)

このシリーズ専用のプリンター(P-150)が約5万円で

別売されていて、それも購入した。

これで(インスタントフィルムを除き)初めて写真の

プライベート・プリントが可能となった訳である。

この時代の機種は、たいてい単焦点レンズ搭載であるが、

個人的にはむしろ歓迎であった。前編のμ-Ⅱ(1997年)

の項目でも書いたが、ズームよりも単焦点が圧倒的に

高画質・高性能(仕様)な時代であったからだ。

ただ、流石に最初期の古いデジタルシステムであり、

銀塩写真を代替できる程に実用的とは言えず、数年程度

使った後は、知人に譲渡してしまっている。

1997年

C-1400L 画素数が140万画素に向上。

この機体は所有していなかったが、毎年どんどんと

画素数が上がる「画素数競争」の始まりを、良くも

悪くも強く実感したカメラであった。

この時代あたりから、様々な企業等の職場でもコンパクトの

デジカメを保有する事が当たり前となる。

その用途は、ビジネス上での映像記録であり、例えば、出張、

商談、製造、企画、市場調査、品質管理等で、デジタル写真

をワードなどに貼って印刷して報告する事、あるいは、当時

から一般的になった(インターネット)メールを用いて

画像添付により業務報告・情報共有を行う事が普通となる。

(これらを「オフィス用途」と呼ぶ事にしよう)

1998年

C-2000 ZOOM / C-2020 ZOOM

僅かに型番が違うが同じ年の発売。数ヶ月毎に新製品が

発売されるなど、デジタルのコンパクト機は非常に製品

サイクルが短くて慌しい時代に突入した。

これらの機体は200万画素、開放F2からのズーム搭載、と

一般ユーザー的にも使い易い為、前述のオフィス用途と

しても良く使われていたように思う。

私も偶々、オフィス用のそれら2台を使った事があった。

でも、そこで恐ろしい事実を発見してしまったのだ(汗)

これらの2機種は、「操作系」がまるで異なっていたのだ。

後から出たC-2020の方が、当然ながらカメラらしい操作系

となっているのだが、元々外観も仕様もそっくりであるし、

操作子も殆ど同じなのに、これらを使う上では、写真撮影

上の観点では、まるっきり異なるカメラであったのだ。

メーカーの企画・設計上での改良と言うよりも、なんだか、

同じ内部部品を使いながらも、設計チーム毎の設計技能の

差によるものか? あるいはもう、OEM先(製造企業)

そのものが違うのか? という疑念が生じてしまった。

写真を撮る上で、両機の使い易さは「雲泥の差」とも

呼べるものである。

はたまた、この時代、「操作系」を意図的に異ならせ、

「写真を撮る人/映像を記録する人」とを明確に区別する

為の機種群であったのが、この2台だったのだろうか?

つまり、写真を撮る為には、写真撮影のスキルが必要だ、

でも、デジタル時代に入り、オフィス用途等での、

映像記録という概念が必要になるならば、写真撮影の

スキルを持たない人達もデジカメを使う事であろう・・

だから、意図的に両機の操作系を大幅に変えて、市場

からの反応を探っていたのかも知れない。

・・まあ、そのあたりの真相は、今となっては不明だ。

で、この時代、一眼レフの方は、まだ銀塩時代であるが、

ほぼ同じ頃に、操作系の傑作機「MINOLTA α-7」等が

発売され、それらとともに、私は初めて「操作系」という

概念を意識するようになり、その重要さを知る事となる。

それまでの時代では、一般ユーザーはもとより、マニア層、

評論家、職業写真家からメーカー側に至るまで、誰も

操作系の概念を持っていなかった。ただ単に、ボタンや

ダイヤルの位置や形状が使い易いか否かという「操作性」

の話だけを語っていたに過ぎない。そういう意味では、

この両機を使ってみれば、元々の「操作子」や「操作性」

には大差が無いものの、「操作系」が全く異なる事に、

きっと誰でもが容易に気づいた事であろう。

以降、2000年代のオリンパス製デジタルコンパクト機

(CAMEDIAおよびμ(ミュー)シリーズ)の話は、ばっさりと

省略する。

正直言えば、興味を持てるカメラは極めて少なかったし

この事はオリンパスに限らず、他社デジタルコンパクト機

全般でも似たようなものであった。

推測だが、この頃から、多くのデジタルコンパクト機は

同一の大きなデジカメOEMメーカーで生産されていて、

ただ単に、機体に書かれているメーカー(ブランド)名が

異なるだけ、という状態であったのだろう。要は、カメラが

量産品と化してしまい、カメラ毎の個性が全く感じられなく

なってしまっていたのだ。これでは、私、あるいはマニア層

は、これらの量産機体に興味を持つ事は出来ない。

ただまあ、その「量産化」の効果により、コンパクト機の

価格はどんどんと低下、2000年代前半には、その一般

普及率が、かなり上がっている。

しかし、そうした普及版のコンパクトと、新鋭のデジタル

一眼レフ群の価格差は、10倍以上にも及ぶ事があり、

ビギナー層等では、自身の持つコンパクト機を「コンデジ」

そして、高価な一眼を「ガンデジ」または「デジイチ」等

と呼んだ。この時代から本ブログは開設されてはいたが、

当時のこれらの呼び方は、なんだか「値段の差別」のような

卑屈な心理が見えて、好ましく無いと思い、それらの

呼称を使わない事を決め、かつ周囲にも非推奨とした。

当時の典型的なビギナー層における会話の例としては

「ガンデジ、いいなあ・・ 俺なんかまだコンデジだからね」

「その写真、ガンデジのくせに画質が悪いなあ、それならば

オレのコンデジの方がよっぽと良く写るぞ」

とまあ、そんな調子であり、いずれも卑屈な感覚だろう。

(参考:G/D/Zといった濁点の発音を持つ名称は、アニメ

や小説等の世界では、敵役の名前に使われるケースが多い。

まあ、心理学的には、これは「敵視している状態」と解釈

されるのであろう。値段が高い「ガンデジ」や、その所有者は

それが買えない人達にとっては、攻撃の対象と見なされる)

そして、思った通り2000年代後半に、デジタル一眼レフの

価格が低下して一般層にまで普及すると、それらの差別的な

呼称は、ほどなく「死語」となっていく。

(自分でも持っているから、もう差別化しなくても済むし、

ざっくりと「ガンデジ」等とも呼ばず、「NIKON D90を

買ったぞ!」など、固有名でそれをアピールする訳だ)

*2000年代のオリンパス・フォーサーズ一眼レフ

2003年に、オリンパスは高級機「E-1」で、デジタル

一眼レフ市場に参入した。

前編、および本記事冒頭にも書いたように、銀塩時代の

オリンパス機は、マニア層にはウケが良かったので、

4/3(フォーサーズ)システムもマニア層には歓迎された。

また、タイミングも良かったと思う。他記事でも何度も

書いているように、2004年には、各社の普及版デジタル

一眼レフが出揃った(デジタル一眼レフ元年)為に、

その直前に4/3機が出た事は市場戦略上有利であった。

ただ、私は4/3機にはあまり期待していなかった。

前編で書いたように、オリンパスの一眼レフ開発は

1980年代後半のAF化失敗により、事実上凍結されて

しまっていた。だから、オリンパスは15年から20年近くも

一眼レフを開発していなかった訳であり、技術者も、もう

誰も居なければ、カメラ開発のノウハウも失われているに

違い無い、と思ったからである。

![_c0032138_15272580.jpg]()

他社の全てのデジタル一眼レフのように、銀塩時代での

保有レンズ資産が、そのまま活かせる訳では無い。

この時代は、デジタル一眼レフは比較的高価であったので、

初級中級ユーザー層は皆、カメラ本体購入の事しか考えて

いなかったに違い無いが、上級層やマニア層は銀塩時代の

レンズを多数所有している為、それが使えないと非常に

困ってしまうし、逆に言えば、デジタル化に際しては、

新たにレンズを購入する事を、できるだけしたく無いのだ。

(=デジタル一眼レフが高価な故に、レンズ予算が無い)

もう1つ、4/3機の普及を推進した、マニア層あるいは

市場関係者などにより、巷には「オリンパス・ブルー」

という話題が良く流れた。つまり「オリンパス機での

青色の描写は優れている」という噂話である。

ただ、それについては、技術的な視点での私の解釈では、

青や紫といった短波長の光源については、当時の技術全般

において再現性が困難であったと思われ、だから青や紫色

の表現には各社、いや各機種毎に強いクセ(個性)があり

たまたまその特性と被写体状態がマッチすれば、他社機

でも似たような青色発色を得る事が出来ていたのだ。

(注:匠の写真用語辞典第25回記事参照。

また、プログラミング・シリーズ第12回記事で、

「オリンパス・ブルー」の画像処理的な再現を試みている)

具体的にはCANON IXY DIGITAL L(2003年)/L2(2004年)

CANON EOS D30(2000年)、RICOH GR Digital(2005年)

等においても、同様な強い青色発色が現れる場合がある。

また、青色発色に優れる機体は、青よりもさらに短波長な

紫または菫(すみれ)色のカラーバランスは崩れてしまう

事が普通である。まあつまり部品等の波長感度的な課題を

エンハンス(強調補正)していて、その補正程度や特性が

機種毎に異なっているだけだ、という点が当時のカメラを

色々と使っていてわかった次第であり。オリンパス・ブルー

の評価・評判は、狭い視点のものだと私は思っていた訳だ。

まあ、と言う状況なので、私は、4/3機を無視していた

のだが、数年後にE-300(2004年~2005年、上写真)の

新古品を安価に入手する機会があった為、4/3機も

他社機と合わせて使う事となった。

![_c0032138_15272534.jpg]()

で使う事とした。使う純正レンズはE-300のキットズーム

ただ1本だけとし、たまに(E-300購入時にオリンパス

より無償で送ってきてくれた)OM→4/3アダプターにより

様々な銀塩用OM ZUIKOレンズを付けて遊ぶ位である。

(上写真は、4/3機にOM ZUIKOレンズを装着した例)

![_c0032138_15273617.jpg]()

故障廃棄となってしまった。それが故障した2010年頃には、

既にμ4/3システムが発売されていて、4/3システムは絶滅

危惧種となっていたので、E-410(2007年、下写真)の

新品在庫処分品を、非常に安価に購入する事が出来た。

![_c0032138_15273666.jpg]()

オリンパスは「4/3システムの終焉」を事実上宣言した。

すると、その後、4/3システムは中古相場が大きく下落、

ようやく私は、4/3システムの純正マクロレンズ2本と

(上写真のE-410に装着)4/3用トイレンズ数本(これらも、

非常に安価になっていた)を入手し、4/3発売後10数年を

経過して、遅ればせながら、やっとまともなシステムを

格安で組みあげた形となった。

![_c0032138_15273601.jpg]()

ZD35/3.5Macro、ZD ED50/2Macro、ZD ED150/2の

3本しか、個人的には興味を持っておらず、Macroの2本は

既に入手済みであり、今後、気が向けば(相場が下がれば)

ZD ED150/2も取得を検討するかもしれない。

(ただし、非常にレアであり、殆ど流通していない)

まあ、これはマニア的な発想であり、つまり機体そのもの

に興味を持つのではなく、使いたいレンズがあるから、

そのマウントの機体を購入する訳である。また勿論、

現代のμ4/3機にも、電子マウントアダプターを介して

4/3機用レンズを装着可能ではある(注:AF性能が落ちる

ケースも存在する→像面位相差AF搭載μ4/3機を推奨)

*2010年代のオリンパス・ミラーレス機

4/3規格は、オリンパス、そして新規参入のPanasonic

(注:ライカブランドの機体は、この時代では、Panasonic

社系列によって生産されていた)により推進されていたが、

後発故に、なかなか4/3機の普及は厳しいものがあった。

市場では、京セラCONTAXが、そしてKONICA MINOLTAが

デジタル一眼レフ事業から次々と撤退し(2005~2006年)

PENTAXも他社との協業(合併)を目指す状況であった。

すると、CANON、NIKONの二強に対して、残るメーカー

は、4/3陣営と、いくつかのマイナーブランドのみである。

ただ、推測ではあるが、京セラやMINOLTAのベテランの

カメラ技術者は、新規参入メーカーに流れていた事で

あろう、彼らの長年のカメラ作りのノウハウが、新しい

企業で生かせれば、まだ巻き返しの余地が残っている。

Panasonicでは技術者によりμ4/3機の試作が行われていた、

「こんなモノを作ってみました、いかがでしょう?」

という感じでそれは出来たらしい。

まあ、20世紀型の「プロダクト・アウト」のやり方であり、

現代的な「マーケット・イン」型の企画開発思想からは

ちょっと感覚が異なるが、でもまあ後者の方法論からは

「売れるカメラ」は出来るが、個性的な商品は生まれて

来ない。

私は先年、Panasonic社の付設博物館を見学したが、

1970年代頃のナショナル(松下)製品は、非常に個性的

な製品が多かった。これらは殆どが、各々の開発技術者の

アイデアによる「プロダクト・アウト」型商品である。

ナショナル/Panasonicの電化製品の消費者側からのイメージ

は「マーケット・イン」型の良く売れるラインナップが中心

であったイメージが強い。けど、そればかりでは、ユーザー

からも飽きられてしまい、メーカーの技術力が下に見られて

しまう。20世紀(昭和)の時代ならば、なおさらであり、

稀に、悪口で、「松下」をもじった「マネ下」とも良く家電

市場では言われていた位なのだ(まあつまり、他社新製品を

売れると見れば、類似の製品を高品質で安価に市場投入する)

そういう悪評判を蔓延させない為にも、時に、そうした

個性的な「プロダクト・アウト」型商品をリリースする事に

寛容な社風であった事が、同社の博物館での様々なアイデア

商品群の展示や説明文からも見てとる事ができた。

(注:これらを、「昭和家電」と呼び、近年、そういう

ユニークな商品群を志向するマニア層も増えて来ている)

![_c0032138_15273602.jpg]()

2008年末にPanasonicによる初のミラーレス機DMC-G1が

発売され(上写真)追って、2009年にはOLYMPUS からも

デジタル版のPEN(E-P1)がμ4/3機として発売される。

なお、悲しい話だが、前編で紹介した天才技術者米谷氏は、

自身の開発した銀塩PENの、デジタル版機が発売された

同年同月に他界してしまっている。

![_c0032138_15274409.jpg]()

μ4/3機による「ミラーレス機(ミラーレス一眼)」は、

大ヒットし、低迷しかけていたオリンパスのカメラ事業も

盛り返す。これに刺激を受けた他社一眼レフメーカーも、

それまで画素数競争、スペック競争などに凌ぎを削って

いて、だんだんと一眼レフカメラ改良の余地が無くなって

いたのを、ミラーレスという新分野で打開する事が出来る

ようになる。タイミングの差こそあれ、全国内メーカーが

ミラーレス機市場に参入、2010年代前半まではミラーレス

機は、飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長を続けた。

OLYMPUSは、知名度がマニア層にも一般層にも高い「PEN」

で新規市場の拡大ができた為、さらに色々なブランド戦略

を進めた。まず2012年には、コンパクト機のブランドを

それまで銀塩時代の1991年から続いていたμ(ミュー)

の名称を辞めて、STYLUS(スタイラス)シリーズに改める。

それまでの1990年代からのCAMEDIAや2000年代からの

μ(デジタル)は、「量産品風で魅力に欠ける」と前述

したが、STYLUSシリーズになってからは、マニア層でも

注目するコンパクト機が増えている(ただし、個人的には

コンパクト機の用途が減った為に、未所有である)

同じ2012年、ミラーレス機においては、銀塩OM-SYSTEM

を彷彿させるセンターEVF搭載機の「OM-D E-M5」が発売

されている。型番のM5は、当然、OM-4(Ti)まで存在した

OM-SYSTEMの後継機である事を印象づけるものであり、

PENに引き続きのOMの復活は、マニア層からも大変好印象

であった。(1972年のライツ社のクレームで、M-1を

OM-1に改めさせられた恨みの解消にも、M型番の復活は

オリンパス・マニア的には、気分の良いものであった)

![_c0032138_15274429.jpg]()

「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited Edition」である。

こちらは、超レア機(販売台数3000数百台)のOM-3Ti

(1994年)の外観イメージを強く踏襲した機体である。

当然マニア向けの機体であるのだが、本記事の冒頭に

記載したような「マニア向けブランドと言いながらも

マニア向け機体が殆ど出て来ない」という不満が、やっと

解消されて来ている。(PEN-F,2016年も同様)

また、STYLUSやOM-D E-M5の発売年である2012年は

デジタル一眼レフ陣営からは、多数のフルサイズ機が

発売された「フルサイズ元年」となっている。

勿論それ以前から、フルサイズデジタル一眼レフは存在

していたが、業務用の非常に高価な機体であったのだ。

2012年からは、やっと一般層でも買える低価格帯の

フルサイズ機が出始めたのだ。

そして、フルサイズ機の普及を意図する市場関係者等は

「センサーサイズが大きいカメラは画質が良い」という

新たな「常識」をユーザー層に広めようとした。

だが、私は個人的に、この事に強く反発した。

まずは「2000年代は、画素数が大きいカメラが良いカメラ

だ、とさんざん言っていたのに、画素数向上が限界または

不要な迄のレベルとなったら、今度はフルサイズか?」と

話がどんどんと変わっている単なる「流言」に思えたし・・

技術的視点から見れば、フルサイズ機でのピクセルピッチ

の大きさは、Dレンジやノイズ耐性の向上に確かにメリット

が存在する。しかし画質に関しては、センサーの性能よりも

使用するレンズに依存する部分が遥かに大きいし、しかも

フルサイズ対応のレンズは、大きいイメージサークル内で

均一に画質を確保する必要がある為、必然的に新レンズは

大きく重く高価な三重苦となり。それを嫌って従来レンズを

使用する場合には、周辺収差が強く出てきて、APS-C機や

μ4/3機よりも、むしろ不利(低画質)になってしまう。

また、フルサイズ機は、縮退しつつある(すなわち

2010年頃からのスマホやミラーレス機の台頭で売れなく

なってきている)一眼レフの事業を支える為の高付加価値

化商品(=高く売る事が出来、利益が大きい)である事は

明白である。

おまけに大きく重く高価な上に連写性能に劣る機体も多く

「APS-C機の方がはるかにマシだ」と、私はその後の時代も、

ずっと思い続けている。

![_c0032138_15274415.jpg]()

初級中級層に、フルサイズ一眼レフは普及していった。

すなわち「超絶性能」(匠の写真用語辞典第1回記事参照)

を謳っている機体も多いから、ビギナー層では、それらの

「数字」に釣られてカメラを欲しがるし、あるいは又、

ビギナー層では「高性能なカメラを使わないと、上手に

写真が撮れない」という不安要素を常に抱えているからだ。

そして勿論、高価な機体を買った事で、周囲に対してそれを

自慢したい、という極めて単純な心理的要素もあるだろう。

でもまあ、それは良い。ビギナー層が、高価な新鋭機を

買ってくれない限りは、もうカメラ界は事業を維持できなく

なる、といった深刻な状況だ。

さて、オリンパスの方はどうか? フルサイズ一眼レフが

出揃ったところで、ユーザーあるいは市場関係者において

μ4/3の躍進を良く思わない人達からは、「μ4/3機は、

フルサイズ機の1/4しかセンサーの面積が無い、そんな

カメラが良く写る筈が無い」という攻撃を受けてしまった。

オリンパスは「センサーサイズこそ小さいが、システム全体

での設計バランスや、レンズ性能は一切妥協していない」

という反論で対抗する。

・・まあ、つまらない舌戦だ。

前述のように、装着するレンズが変わるだけで、センサー

サイズの差よりも遥かに大きな画質差が発生する訳だし、

撮影技法や撮影技能、被写体の選択、表現の手法、さらには

画像編集技能の差異、写真の用途、等で画質は簡単に変わる。

で、そもそも「高画質で綺麗に撮れている写真が優れている」

という発想自体、カメラの性能が低く、まだ皆がちゃんと

(銀塩)写真を撮る事が出来なかった、1960年代前後の、

半世紀も前の、とてつもなく古い時代の考え方だ。

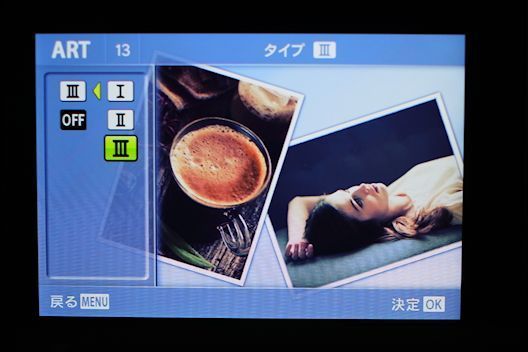

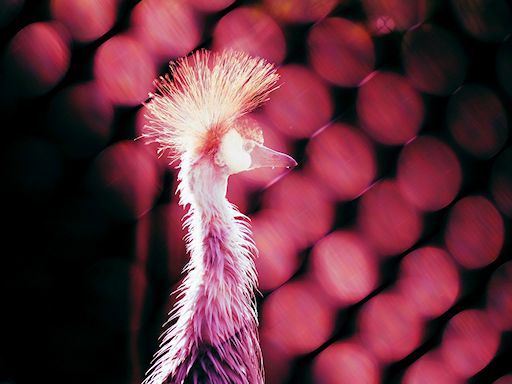

![_c0032138_15274441.jpg]()

分野やアート分野においては、個性的な画質表現や、

時には、わざと低画質を狙う「Lo-Fi表現」も当たり前であり、

そのように「目を引く画像」が強く求められている時代だ。

だから、オリンパス機にも、さまざまなアート処理効果

(エフェクト)が備わっている訳だし(上写真)、それを

「表現力」の増強の為に、使いこなそうとする事も現代の

デジタル時代では、極めて当然の発想であり、必須の事だ。

今時、「写真はありのままを綺麗に撮らなくてはならない、

だから、真を写す、と書く」等と古い事を言っているのは、

1960年代前後の銀塩写真の概念を学んで育ったシニア層

くらいでしか無い(だから、フルサイズ機は、シニア層に

特に売れている)

さて、余談が長くなったが、オリンパスμ4/3機の動向の

話に戻る。

オリンパスは、μ4/3機の(一眼レフ陣営に対する)優位性

を新規市場開拓の面に留まらず、本格的な写真撮影分野の

そのものについても得る為、高性能旗艦機の、OM-D E-M1

(2013年)を発売する(下写真)

![_c0032138_15275027.jpg]()

全て惜しみなく盛り込んだ高性能機であったのみならず

後年のファームアップにより、さらにこまめな更新が

行われていた。すなわち「仕様老朽化寿命」の長い機体

であり、おまけに後年には相場下落も大きく、コスパの

良い機体となっていた。

(ミラーレス・クラッシックス第14回記事参照)

![_c0032138_15275112.jpg]()

オリンパスが想定(企画意図)していたように、この

機体を業務用途機にするのは、正直言って少々厳しい。

オリンパス初の像面位相差AF搭載機でありながらも、

AF精度、AF速度は、まだデジタル一眼レフに優位性がある。

全般に速写性に劣り、望遠レンズのラインナップも無い。

望遠母艦としても趣味用途にしか使用できず、業務用途

であれば、APS-C型一眼レフの高速連写機(例:CANON

EOS 7D MarkⅡ、2014年。NIKON D500、2016年、等)に

豊富にある望遠レンズを装着する方が依然有利であろう。

まあ、とは言っても、ミラーレス機で業務用途機に

最も近い立場であるのが、OM-D E-M1(系)である事は

確かであり、確実にその可能性を示してくれた事は評価が

出来る。(後年では、SONYもα7/9系機体で、その戦略

を実施している)

![_c0032138_15275127.jpg]()

4/3の終焉を事実上宣言し、2013年以降の4/3システムの

発売は無い。

E-M1以降、その後のオリンパスμ4/3機であるが、

前述したE-M5Ⅱ(2015年)や、E-M1Ⅱ(2016年)が

代表的機体であろう。

(下写真はOM-D E-M1Ⅱ。他記事では未紹介)

![_c0032138_15275124.jpg]()

系列(2014年~ 未所有)も、中級層等に人気だ。

また、勿論ながら、PENシリーズもエントリー向けとして

多数の機種が発売され続け、その最上位にはPEN-F

(2016年)が存在している(下写真)

![_c0032138_15281126.jpg]()

を持っていない。操作系全般の印象は、まるで介護施設

向けの「ユニバーサル・デザイン」のような雰囲気が

あり、なんともまどろっこしいのだが、カメラ本体で

多種多様な絵作りが出来るところが長所となっている。

![_c0032138_15281152.jpg]()

銀塩時代の「大衆機&マニア向け」のオリンパス機の

戦略を、ほぼそのまま踏襲している形となっているが

結局、それがオリンパスにおいて、最もバランスが取れた

状態であるのだろう。

2018年からは各社ミラーレス機がいっせいにフルサイズ化

して、それこそセンサーサイズだけ見れば、μ4/3機は

カメラ市場優位性的に、もはや厳しい状況である。

(注:ドローン用にシステムを転用する等、新たな

利用形態は、色々と模索されている模様だ)

μ4/3の盟友であったPanasonicも、新規Lマウントの

フルサイズ・ミラーレス機LUMIX Sシリーズで戦略転換を

始めている。

また1990年代のAF時代にオリンパスがMF機のOM-SYSTEM

で孤軍奮闘したような事態が再度起こってしまうのかも

知れない。だが、別の見方をするならば、各時代の

カメラの形態は、昔から長くても20年間で、次の形態に

変化(進化)している。近年では、そのライフサイクルも

さらに早くなってきていて、4/3機も約10年間だけの展開で

あった訳だし、μ4/3機も既に10年を超えたところである。

まあ、どんどんと新しい時代のカメラに変遷していく訳だ。

![_c0032138_15281103.jpg]()

現行形態のカメラに新しい魅力を感じなくなってしまう

事が1つ、それからメーカー側が、それ以上はその形態の

カメラを進化(改良)させるのが難しくなってくるから、

やむなく新しい形態に変化せざるを得なくなってくるのだ。

だから、古い形態のカメラが使えなくなるとか、圧倒的に

性能が低い、という訳では無い。むしろ銀塩AFの終末期や

近年のAPS-C型デジタル一眼レフの機体は極めて完成度が

高く、新形態のカメラより、あらゆる点で「練れている」

事も多いのだ。常に新しいモノが良いモノである保証は

絶対に無いので、ユーザー層はその事を特に強く認識

しなければならない。また、それはメーカーや流通側も

意識しなければならない事であり、新形態のカメラが、

もし魅力がなかったら、1990年代前半のAF一眼レフの

ように、マニア層をはじめとするユーザー層全体から、

そっぽを向かれてしまって、皆が古いカメラの方を欲しがる

「中古カメラブーム」がまた起こってしまう。そうなると

実用派以外にも、コレクター層や投機層(転売目的)も

多数表れて、市場がぐちゃぐちゃに混迷してしまう訳だ。

![_c0032138_15281234.jpg]()

現状であれば、古いデジタル機は、誰しもが「古くて

性能も低い」と見なしていて、相場が暴落しているので、

それらを私は安価に入手する事ができて、とても助かって

いる訳だ。E-M1あたりの高性能機ならば、発売後数年して

から買えば、安価で非常にコスパが良かった訳であり、

これら旧機種に市場の注目が及んで欲しく無い、という

のが個人的に思う事である。

(追記:とは言え、高付加価値型戦略により低価格機が

全く無くなってしまったので、中古市場での低価格機が

2021年頃より、若干の相場上昇を招いている。

このまま行くと、ちょっとヤバい雰囲気だ・・)

まあ、さらに高性能になった(しかし、高価にもなった)

新鋭機であるとか、新形態のカメラは、その真価や価値を

ちゃんと見極めて、コスパが妥当だと思えるまで中古相場

が下がった時点で購入すれば良い、ただそれだけである。

結果的に、常に最新市場からは数年遅れの機材使用の

ローテーション(=順次、新機種を使って行く事)となるが、

「最新機材で無いと上手く撮れない」という不安を抱える

ビギナー層でなければ、数年遅れの機材ローテーション戦略は

十分に、有り(実用的で高コスパ)である事を述べておく。

----

さて、今回の記事はこのあたりまでで・・

次回記事に続く。

デジタルのカメラを、およそ1970年代から、現代

2020年代に至る迄の、約50年間の変遷の歴史を

世情等と絡めて辿る記事群である。

のカメラ(一眼レフ4/3機、μ4/3機)を中心に紹介する。

具体的には、2000年代、および2010年代の製品群だ。

(注:OLYMPUSは、2020年にカメラ事業より撤退、

分社化し、2021年頃からは、投資会社「OMデジタル

ソリューションズ株式会社」により運営されているが、

カメラやレンズのブランドは「OLYMPUS」のままだ)

さて、前編では銀塩時代のOLYMPUS機について紹介したが

どのような印象を受けたであろうか? 再掲をすれば、

「マニア向け、通好み」「小型軽量なカメラ」「大衆機」

「マクロが優れている」「お洒落なイメージ」「医療向け」

というイメージが一般的に定着している、と書いたのだが、

別の見方をすれば、以下のように、銀塩末期でのオリンパス

のカメラに対して、マイナスの市場イメージがあると思う。

*一眼レフはMFで古くて高価なので、好事家・マニア向けだ。

*マニア向け、といいつつも、中古カメラブームに乗った

復刻機などを殆ど何も出していないので、物足りない。

*銀塩コンパクト機は、高級コンパクトすら無く初級層向け。

*銀塩カメラ全般で、オリンパスが自社で作っているとは

思えず、大半が社外(OEM)生産ではなかろうか?

だから、社内からカメラ作りのノウハウが失われていて

新型一眼レフや新型機等を、なかなか作れないのでは?

(注:OM-3Ti(1994年)の開発秘話で「前機種OM-3から

10年が経過して、技術者が誰も居なくなってしまった」

という暴露話があり、マニア層は皆、その話を知っていた。

”だからOM-3Tiは、定価20万円と高価なのか・・”と

マニア層はそれで納得したが、高価すぎて3000台強

しか売れず、またOM新機種が出る見込みがもう無い事も

マニアは実感していた。さらに1997年に出た最後の

OM機であるOM2000が完全なコシナ製OEM機であった為

マニア層での、その実感は確信に変わって行く・・)

ネガティブなイメージだけでなく、良い市場イメージもある。

*デジタルコンパクト機が、ちらほらと出てきているが、

それらは、なかなか高性能で良さそうだ。

・・まあすなわち、1990年代末においてオリンパスの市場

におけるイメージは、従来の様相から、少し変わってきて

いると思う。市場全般でのユーザーニーズも、この時代に

激変しており、オリンパス機に求めるファン層のニーズも

また変化している。この状況においては、銀塩機の展開は

さすがにもう無理だと思うが、幸いにして初期デジタル

コンパクト機が市場で好評価だ。

順次紹介して行こう。

*1990年代末のオリンパス・デジタル・コンパクト機

当時は、CAMEDIA(キャメディア)というシリーズ名で

あったが、2012年以降は、この名前は使われていない。

非常に機種数が多いが、1990年代末の代表的な機種に

絞って紹介しておこう。なお、この時代の機種の内、

私個人での所有機は1台のみであった。

1996年

C-400L 普及機として初の発売、35万画素、約75000円。

この年、CASIOからは(すでに1995年に発売済みで)

人気機種であったQV-10の改良機である「QV-10A」が

実用的なデジタル機としてリリースされている。

各社の初期デジタル・コンパクト機では、DOS(ドス)

パソコン画面の標準的な解像度である、VGA、つまり

640x480dot(Pixel)=約30万画素を基準とする

画素数スペックであった。

もっとも、この時代以前での各社試作機的なデジタル

カメラは「1万画素あたり1万円」と市場では言われて

いた程に高価であったので、10万円以下で購入できる

こうした普及版VGAコンパクト機は人気商品となる。

C-800L 80万画素の上位機、128,000円

この機体が個人的に初めて入手したデジタル機であった。

上記VGA型は解像度があまりに低すぎると思っていたので

80万画素(XGA、1024x768dot)は魅力的であった。

(注:当時のWINDOWS 95は、XGA解像度が主流だ)

このシリーズ専用のプリンター(P-150)が約5万円で

別売されていて、それも購入した。

これで(インスタントフィルムを除き)初めて写真の

プライベート・プリントが可能となった訳である。

この時代の機種は、たいてい単焦点レンズ搭載であるが、

個人的にはむしろ歓迎であった。前編のμ-Ⅱ(1997年)

の項目でも書いたが、ズームよりも単焦点が圧倒的に

高画質・高性能(仕様)な時代であったからだ。

ただ、流石に最初期の古いデジタルシステムであり、

銀塩写真を代替できる程に実用的とは言えず、数年程度

使った後は、知人に譲渡してしまっている。

1997年

C-1400L 画素数が140万画素に向上。

この機体は所有していなかったが、毎年どんどんと

画素数が上がる「画素数競争」の始まりを、良くも

悪くも強く実感したカメラであった。

この時代あたりから、様々な企業等の職場でもコンパクトの

デジカメを保有する事が当たり前となる。

その用途は、ビジネス上での映像記録であり、例えば、出張、

商談、製造、企画、市場調査、品質管理等で、デジタル写真

をワードなどに貼って印刷して報告する事、あるいは、当時

から一般的になった(インターネット)メールを用いて

画像添付により業務報告・情報共有を行う事が普通となる。

(これらを「オフィス用途」と呼ぶ事にしよう)

1998年

C-2000 ZOOM / C-2020 ZOOM

僅かに型番が違うが同じ年の発売。数ヶ月毎に新製品が

発売されるなど、デジタルのコンパクト機は非常に製品

サイクルが短くて慌しい時代に突入した。

これらの機体は200万画素、開放F2からのズーム搭載、と

一般ユーザー的にも使い易い為、前述のオフィス用途と

しても良く使われていたように思う。

私も偶々、オフィス用のそれら2台を使った事があった。

でも、そこで恐ろしい事実を発見してしまったのだ(汗)

これらの2機種は、「操作系」がまるで異なっていたのだ。

後から出たC-2020の方が、当然ながらカメラらしい操作系

となっているのだが、元々外観も仕様もそっくりであるし、

操作子も殆ど同じなのに、これらを使う上では、写真撮影

上の観点では、まるっきり異なるカメラであったのだ。

メーカーの企画・設計上での改良と言うよりも、なんだか、

同じ内部部品を使いながらも、設計チーム毎の設計技能の

差によるものか? あるいはもう、OEM先(製造企業)

そのものが違うのか? という疑念が生じてしまった。

写真を撮る上で、両機の使い易さは「雲泥の差」とも

呼べるものである。

はたまた、この時代、「操作系」を意図的に異ならせ、

「写真を撮る人/映像を記録する人」とを明確に区別する

為の機種群であったのが、この2台だったのだろうか?

つまり、写真を撮る為には、写真撮影のスキルが必要だ、

でも、デジタル時代に入り、オフィス用途等での、

映像記録という概念が必要になるならば、写真撮影の

スキルを持たない人達もデジカメを使う事であろう・・

だから、意図的に両機の操作系を大幅に変えて、市場

からの反応を探っていたのかも知れない。

・・まあ、そのあたりの真相は、今となっては不明だ。

で、この時代、一眼レフの方は、まだ銀塩時代であるが、

ほぼ同じ頃に、操作系の傑作機「MINOLTA α-7」等が

発売され、それらとともに、私は初めて「操作系」という

概念を意識するようになり、その重要さを知る事となる。

それまでの時代では、一般ユーザーはもとより、マニア層、

評論家、職業写真家からメーカー側に至るまで、誰も

操作系の概念を持っていなかった。ただ単に、ボタンや

ダイヤルの位置や形状が使い易いか否かという「操作性」

の話だけを語っていたに過ぎない。そういう意味では、

この両機を使ってみれば、元々の「操作子」や「操作性」

には大差が無いものの、「操作系」が全く異なる事に、

きっと誰でもが容易に気づいた事であろう。

以降、2000年代のオリンパス製デジタルコンパクト機

(CAMEDIAおよびμ(ミュー)シリーズ)の話は、ばっさりと

省略する。

正直言えば、興味を持てるカメラは極めて少なかったし

この事はオリンパスに限らず、他社デジタルコンパクト機

全般でも似たようなものであった。

推測だが、この頃から、多くのデジタルコンパクト機は

同一の大きなデジカメOEMメーカーで生産されていて、

ただ単に、機体に書かれているメーカー(ブランド)名が

異なるだけ、という状態であったのだろう。要は、カメラが

量産品と化してしまい、カメラ毎の個性が全く感じられなく

なってしまっていたのだ。これでは、私、あるいはマニア層

は、これらの量産機体に興味を持つ事は出来ない。

ただまあ、その「量産化」の効果により、コンパクト機の

価格はどんどんと低下、2000年代前半には、その一般

普及率が、かなり上がっている。

しかし、そうした普及版のコンパクトと、新鋭のデジタル

一眼レフ群の価格差は、10倍以上にも及ぶ事があり、

ビギナー層等では、自身の持つコンパクト機を「コンデジ」

そして、高価な一眼を「ガンデジ」または「デジイチ」等

と呼んだ。この時代から本ブログは開設されてはいたが、

当時のこれらの呼び方は、なんだか「値段の差別」のような

卑屈な心理が見えて、好ましく無いと思い、それらの

呼称を使わない事を決め、かつ周囲にも非推奨とした。

当時の典型的なビギナー層における会話の例としては

「ガンデジ、いいなあ・・ 俺なんかまだコンデジだからね」

「その写真、ガンデジのくせに画質が悪いなあ、それならば

オレのコンデジの方がよっぽと良く写るぞ」

とまあ、そんな調子であり、いずれも卑屈な感覚だろう。

(参考:G/D/Zといった濁点の発音を持つ名称は、アニメ

や小説等の世界では、敵役の名前に使われるケースが多い。

まあ、心理学的には、これは「敵視している状態」と解釈

されるのであろう。値段が高い「ガンデジ」や、その所有者は

それが買えない人達にとっては、攻撃の対象と見なされる)

そして、思った通り2000年代後半に、デジタル一眼レフの

価格が低下して一般層にまで普及すると、それらの差別的な

呼称は、ほどなく「死語」となっていく。

(自分でも持っているから、もう差別化しなくても済むし、

ざっくりと「ガンデジ」等とも呼ばず、「NIKON D90を

買ったぞ!」など、固有名でそれをアピールする訳だ)

*2000年代のオリンパス・フォーサーズ一眼レフ

2003年に、オリンパスは高級機「E-1」で、デジタル

一眼レフ市場に参入した。

前編、および本記事冒頭にも書いたように、銀塩時代の

オリンパス機は、マニア層にはウケが良かったので、

4/3(フォーサーズ)システムもマニア層には歓迎された。

また、タイミングも良かったと思う。他記事でも何度も

書いているように、2004年には、各社の普及版デジタル

一眼レフが出揃った(デジタル一眼レフ元年)為に、

その直前に4/3機が出た事は市場戦略上有利であった。

ただ、私は4/3機にはあまり期待していなかった。

前編で書いたように、オリンパスの一眼レフ開発は

1980年代後半のAF化失敗により、事実上凍結されて

しまっていた。だから、オリンパスは15年から20年近くも

一眼レフを開発していなかった訳であり、技術者も、もう

誰も居なければ、カメラ開発のノウハウも失われているに

違い無い、と思ったからである。

他社の全てのデジタル一眼レフのように、銀塩時代での

保有レンズ資産が、そのまま活かせる訳では無い。

この時代は、デジタル一眼レフは比較的高価であったので、

初級中級ユーザー層は皆、カメラ本体購入の事しか考えて

いなかったに違い無いが、上級層やマニア層は銀塩時代の

レンズを多数所有している為、それが使えないと非常に

困ってしまうし、逆に言えば、デジタル化に際しては、

新たにレンズを購入する事を、できるだけしたく無いのだ。

(=デジタル一眼レフが高価な故に、レンズ予算が無い)

もう1つ、4/3機の普及を推進した、マニア層あるいは

市場関係者などにより、巷には「オリンパス・ブルー」

という話題が良く流れた。つまり「オリンパス機での

青色の描写は優れている」という噂話である。

ただ、それについては、技術的な視点での私の解釈では、

青や紫といった短波長の光源については、当時の技術全般

において再現性が困難であったと思われ、だから青や紫色

の表現には各社、いや各機種毎に強いクセ(個性)があり

たまたまその特性と被写体状態がマッチすれば、他社機

でも似たような青色発色を得る事が出来ていたのだ。

(注:匠の写真用語辞典第25回記事参照。

また、プログラミング・シリーズ第12回記事で、

「オリンパス・ブルー」の画像処理的な再現を試みている)

具体的にはCANON IXY DIGITAL L(2003年)/L2(2004年)

CANON EOS D30(2000年)、RICOH GR Digital(2005年)

等においても、同様な強い青色発色が現れる場合がある。

また、青色発色に優れる機体は、青よりもさらに短波長な

紫または菫(すみれ)色のカラーバランスは崩れてしまう

事が普通である。まあつまり部品等の波長感度的な課題を

エンハンス(強調補正)していて、その補正程度や特性が

機種毎に異なっているだけだ、という点が当時のカメラを

色々と使っていてわかった次第であり。オリンパス・ブルー

の評価・評判は、狭い視点のものだと私は思っていた訳だ。

まあ、と言う状況なので、私は、4/3機を無視していた

のだが、数年後にE-300(2004年~2005年、上写真)の

新古品を安価に入手する機会があった為、4/3機も

他社機と合わせて使う事となった。

で使う事とした。使う純正レンズはE-300のキットズーム

ただ1本だけとし、たまに(E-300購入時にオリンパス

より無償で送ってきてくれた)OM→4/3アダプターにより

様々な銀塩用OM ZUIKOレンズを付けて遊ぶ位である。

(上写真は、4/3機にOM ZUIKOレンズを装着した例)

故障廃棄となってしまった。それが故障した2010年頃には、

既にμ4/3システムが発売されていて、4/3システムは絶滅

危惧種となっていたので、E-410(2007年、下写真)の

新品在庫処分品を、非常に安価に購入する事が出来た。

オリンパスは「4/3システムの終焉」を事実上宣言した。

すると、その後、4/3システムは中古相場が大きく下落、

ようやく私は、4/3システムの純正マクロレンズ2本と

(上写真のE-410に装着)4/3用トイレンズ数本(これらも、

非常に安価になっていた)を入手し、4/3発売後10数年を

経過して、遅ればせながら、やっとまともなシステムを

格安で組みあげた形となった。

ZD35/3.5Macro、ZD ED50/2Macro、ZD ED150/2の

3本しか、個人的には興味を持っておらず、Macroの2本は

既に入手済みであり、今後、気が向けば(相場が下がれば)

ZD ED150/2も取得を検討するかもしれない。

(ただし、非常にレアであり、殆ど流通していない)

まあ、これはマニア的な発想であり、つまり機体そのもの

に興味を持つのではなく、使いたいレンズがあるから、

そのマウントの機体を購入する訳である。また勿論、

現代のμ4/3機にも、電子マウントアダプターを介して

4/3機用レンズを装着可能ではある(注:AF性能が落ちる

ケースも存在する→像面位相差AF搭載μ4/3機を推奨)

*2010年代のオリンパス・ミラーレス機

4/3規格は、オリンパス、そして新規参入のPanasonic

(注:ライカブランドの機体は、この時代では、Panasonic

社系列によって生産されていた)により推進されていたが、

後発故に、なかなか4/3機の普及は厳しいものがあった。

市場では、京セラCONTAXが、そしてKONICA MINOLTAが

デジタル一眼レフ事業から次々と撤退し(2005~2006年)

PENTAXも他社との協業(合併)を目指す状況であった。

すると、CANON、NIKONの二強に対して、残るメーカー

は、4/3陣営と、いくつかのマイナーブランドのみである。

ただ、推測ではあるが、京セラやMINOLTAのベテランの

カメラ技術者は、新規参入メーカーに流れていた事で

あろう、彼らの長年のカメラ作りのノウハウが、新しい

企業で生かせれば、まだ巻き返しの余地が残っている。

Panasonicでは技術者によりμ4/3機の試作が行われていた、

「こんなモノを作ってみました、いかがでしょう?」

という感じでそれは出来たらしい。

まあ、20世紀型の「プロダクト・アウト」のやり方であり、

現代的な「マーケット・イン」型の企画開発思想からは

ちょっと感覚が異なるが、でもまあ後者の方法論からは

「売れるカメラ」は出来るが、個性的な商品は生まれて

来ない。

私は先年、Panasonic社の付設博物館を見学したが、

1970年代頃のナショナル(松下)製品は、非常に個性的

な製品が多かった。これらは殆どが、各々の開発技術者の

アイデアによる「プロダクト・アウト」型商品である。

ナショナル/Panasonicの電化製品の消費者側からのイメージ

は「マーケット・イン」型の良く売れるラインナップが中心

であったイメージが強い。けど、そればかりでは、ユーザー

からも飽きられてしまい、メーカーの技術力が下に見られて

しまう。20世紀(昭和)の時代ならば、なおさらであり、

稀に、悪口で、「松下」をもじった「マネ下」とも良く家電

市場では言われていた位なのだ(まあつまり、他社新製品を

売れると見れば、類似の製品を高品質で安価に市場投入する)

そういう悪評判を蔓延させない為にも、時に、そうした

個性的な「プロダクト・アウト」型商品をリリースする事に

寛容な社風であった事が、同社の博物館での様々なアイデア

商品群の展示や説明文からも見てとる事ができた。

(注:これらを、「昭和家電」と呼び、近年、そういう

ユニークな商品群を志向するマニア層も増えて来ている)

2008年末にPanasonicによる初のミラーレス機DMC-G1が

発売され(上写真)追って、2009年にはOLYMPUS からも

デジタル版のPEN(E-P1)がμ4/3機として発売される。

なお、悲しい話だが、前編で紹介した天才技術者米谷氏は、

自身の開発した銀塩PENの、デジタル版機が発売された

同年同月に他界してしまっている。

μ4/3機による「ミラーレス機(ミラーレス一眼)」は、

大ヒットし、低迷しかけていたオリンパスのカメラ事業も

盛り返す。これに刺激を受けた他社一眼レフメーカーも、

それまで画素数競争、スペック競争などに凌ぎを削って

いて、だんだんと一眼レフカメラ改良の余地が無くなって

いたのを、ミラーレスという新分野で打開する事が出来る

ようになる。タイミングの差こそあれ、全国内メーカーが

ミラーレス機市場に参入、2010年代前半まではミラーレス

機は、飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長を続けた。

OLYMPUSは、知名度がマニア層にも一般層にも高い「PEN」

で新規市場の拡大ができた為、さらに色々なブランド戦略

を進めた。まず2012年には、コンパクト機のブランドを

それまで銀塩時代の1991年から続いていたμ(ミュー)

の名称を辞めて、STYLUS(スタイラス)シリーズに改める。

それまでの1990年代からのCAMEDIAや2000年代からの

μ(デジタル)は、「量産品風で魅力に欠ける」と前述

したが、STYLUSシリーズになってからは、マニア層でも

注目するコンパクト機が増えている(ただし、個人的には

コンパクト機の用途が減った為に、未所有である)

同じ2012年、ミラーレス機においては、銀塩OM-SYSTEM

を彷彿させるセンターEVF搭載機の「OM-D E-M5」が発売

されている。型番のM5は、当然、OM-4(Ti)まで存在した

OM-SYSTEMの後継機である事を印象づけるものであり、

PENに引き続きのOMの復活は、マニア層からも大変好印象

であった。(1972年のライツ社のクレームで、M-1を

OM-1に改めさせられた恨みの解消にも、M型番の復活は

オリンパス・マニア的には、気分の良いものであった)

「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited Edition」である。

こちらは、超レア機(販売台数3000数百台)のOM-3Ti

(1994年)の外観イメージを強く踏襲した機体である。

当然マニア向けの機体であるのだが、本記事の冒頭に

記載したような「マニア向けブランドと言いながらも

マニア向け機体が殆ど出て来ない」という不満が、やっと

解消されて来ている。(PEN-F,2016年も同様)

また、STYLUSやOM-D E-M5の発売年である2012年は

デジタル一眼レフ陣営からは、多数のフルサイズ機が

発売された「フルサイズ元年」となっている。

勿論それ以前から、フルサイズデジタル一眼レフは存在

していたが、業務用の非常に高価な機体であったのだ。

2012年からは、やっと一般層でも買える低価格帯の

フルサイズ機が出始めたのだ。

そして、フルサイズ機の普及を意図する市場関係者等は

「センサーサイズが大きいカメラは画質が良い」という

新たな「常識」をユーザー層に広めようとした。

だが、私は個人的に、この事に強く反発した。

まずは「2000年代は、画素数が大きいカメラが良いカメラ

だ、とさんざん言っていたのに、画素数向上が限界または

不要な迄のレベルとなったら、今度はフルサイズか?」と

話がどんどんと変わっている単なる「流言」に思えたし・・

技術的視点から見れば、フルサイズ機でのピクセルピッチ

の大きさは、Dレンジやノイズ耐性の向上に確かにメリット

が存在する。しかし画質に関しては、センサーの性能よりも

使用するレンズに依存する部分が遥かに大きいし、しかも

フルサイズ対応のレンズは、大きいイメージサークル内で

均一に画質を確保する必要がある為、必然的に新レンズは

大きく重く高価な三重苦となり。それを嫌って従来レンズを

使用する場合には、周辺収差が強く出てきて、APS-C機や

μ4/3機よりも、むしろ不利(低画質)になってしまう。

また、フルサイズ機は、縮退しつつある(すなわち

2010年頃からのスマホやミラーレス機の台頭で売れなく

なってきている)一眼レフの事業を支える為の高付加価値

化商品(=高く売る事が出来、利益が大きい)である事は

明白である。

おまけに大きく重く高価な上に連写性能に劣る機体も多く

「APS-C機の方がはるかにマシだ」と、私はその後の時代も、

ずっと思い続けている。

初級中級層に、フルサイズ一眼レフは普及していった。

すなわち「超絶性能」(匠の写真用語辞典第1回記事参照)

を謳っている機体も多いから、ビギナー層では、それらの

「数字」に釣られてカメラを欲しがるし、あるいは又、

ビギナー層では「高性能なカメラを使わないと、上手に

写真が撮れない」という不安要素を常に抱えているからだ。

そして勿論、高価な機体を買った事で、周囲に対してそれを

自慢したい、という極めて単純な心理的要素もあるだろう。

でもまあ、それは良い。ビギナー層が、高価な新鋭機を

買ってくれない限りは、もうカメラ界は事業を維持できなく

なる、といった深刻な状況だ。

さて、オリンパスの方はどうか? フルサイズ一眼レフが

出揃ったところで、ユーザーあるいは市場関係者において

μ4/3の躍進を良く思わない人達からは、「μ4/3機は、

フルサイズ機の1/4しかセンサーの面積が無い、そんな

カメラが良く写る筈が無い」という攻撃を受けてしまった。

オリンパスは「センサーサイズこそ小さいが、システム全体

での設計バランスや、レンズ性能は一切妥協していない」

という反論で対抗する。

・・まあ、つまらない舌戦だ。

前述のように、装着するレンズが変わるだけで、センサー

サイズの差よりも遥かに大きな画質差が発生する訳だし、

撮影技法や撮影技能、被写体の選択、表現の手法、さらには

画像編集技能の差異、写真の用途、等で画質は簡単に変わる。

で、そもそも「高画質で綺麗に撮れている写真が優れている」

という発想自体、カメラの性能が低く、まだ皆がちゃんと

(銀塩)写真を撮る事が出来なかった、1960年代前後の、

半世紀も前の、とてつもなく古い時代の考え方だ。

分野やアート分野においては、個性的な画質表現や、

時には、わざと低画質を狙う「Lo-Fi表現」も当たり前であり、

そのように「目を引く画像」が強く求められている時代だ。

だから、オリンパス機にも、さまざまなアート処理効果

(エフェクト)が備わっている訳だし(上写真)、それを

「表現力」の増強の為に、使いこなそうとする事も現代の

デジタル時代では、極めて当然の発想であり、必須の事だ。

今時、「写真はありのままを綺麗に撮らなくてはならない、

だから、真を写す、と書く」等と古い事を言っているのは、

1960年代前後の銀塩写真の概念を学んで育ったシニア層

くらいでしか無い(だから、フルサイズ機は、シニア層に

特に売れている)

さて、余談が長くなったが、オリンパスμ4/3機の動向の

話に戻る。

オリンパスは、μ4/3機の(一眼レフ陣営に対する)優位性

を新規市場開拓の面に留まらず、本格的な写真撮影分野の

そのものについても得る為、高性能旗艦機の、OM-D E-M1

(2013年)を発売する(下写真)

全て惜しみなく盛り込んだ高性能機であったのみならず

後年のファームアップにより、さらにこまめな更新が

行われていた。すなわち「仕様老朽化寿命」の長い機体

であり、おまけに後年には相場下落も大きく、コスパの

良い機体となっていた。

(ミラーレス・クラッシックス第14回記事参照)

オリンパスが想定(企画意図)していたように、この

機体を業務用途機にするのは、正直言って少々厳しい。

オリンパス初の像面位相差AF搭載機でありながらも、

AF精度、AF速度は、まだデジタル一眼レフに優位性がある。

全般に速写性に劣り、望遠レンズのラインナップも無い。

望遠母艦としても趣味用途にしか使用できず、業務用途

であれば、APS-C型一眼レフの高速連写機(例:CANON

EOS 7D MarkⅡ、2014年。NIKON D500、2016年、等)に

豊富にある望遠レンズを装着する方が依然有利であろう。

まあ、とは言っても、ミラーレス機で業務用途機に

最も近い立場であるのが、OM-D E-M1(系)である事は

確かであり、確実にその可能性を示してくれた事は評価が

出来る。(後年では、SONYもα7/9系機体で、その戦略

を実施している)

4/3の終焉を事実上宣言し、2013年以降の4/3システムの

発売は無い。

E-M1以降、その後のオリンパスμ4/3機であるが、

前述したE-M5Ⅱ(2015年)や、E-M1Ⅱ(2016年)が

代表的機体であろう。

(下写真はOM-D E-M1Ⅱ。他記事では未紹介)

系列(2014年~ 未所有)も、中級層等に人気だ。

また、勿論ながら、PENシリーズもエントリー向けとして

多数の機種が発売され続け、その最上位にはPEN-F

(2016年)が存在している(下写真)

を持っていない。操作系全般の印象は、まるで介護施設

向けの「ユニバーサル・デザイン」のような雰囲気が

あり、なんともまどろっこしいのだが、カメラ本体で

多種多様な絵作りが出来るところが長所となっている。

銀塩時代の「大衆機&マニア向け」のオリンパス機の

戦略を、ほぼそのまま踏襲している形となっているが

結局、それがオリンパスにおいて、最もバランスが取れた

状態であるのだろう。

2018年からは各社ミラーレス機がいっせいにフルサイズ化

して、それこそセンサーサイズだけ見れば、μ4/3機は

カメラ市場優位性的に、もはや厳しい状況である。

(注:ドローン用にシステムを転用する等、新たな

利用形態は、色々と模索されている模様だ)

μ4/3の盟友であったPanasonicも、新規Lマウントの

フルサイズ・ミラーレス機LUMIX Sシリーズで戦略転換を

始めている。

また1990年代のAF時代にオリンパスがMF機のOM-SYSTEM

で孤軍奮闘したような事態が再度起こってしまうのかも

知れない。だが、別の見方をするならば、各時代の

カメラの形態は、昔から長くても20年間で、次の形態に

変化(進化)している。近年では、そのライフサイクルも

さらに早くなってきていて、4/3機も約10年間だけの展開で

あった訳だし、μ4/3機も既に10年を超えたところである。

まあ、どんどんと新しい時代のカメラに変遷していく訳だ。

現行形態のカメラに新しい魅力を感じなくなってしまう

事が1つ、それからメーカー側が、それ以上はその形態の

カメラを進化(改良)させるのが難しくなってくるから、

やむなく新しい形態に変化せざるを得なくなってくるのだ。

だから、古い形態のカメラが使えなくなるとか、圧倒的に

性能が低い、という訳では無い。むしろ銀塩AFの終末期や

近年のAPS-C型デジタル一眼レフの機体は極めて完成度が

高く、新形態のカメラより、あらゆる点で「練れている」

事も多いのだ。常に新しいモノが良いモノである保証は

絶対に無いので、ユーザー層はその事を特に強く認識

しなければならない。また、それはメーカーや流通側も

意識しなければならない事であり、新形態のカメラが、

もし魅力がなかったら、1990年代前半のAF一眼レフの

ように、マニア層をはじめとするユーザー層全体から、

そっぽを向かれてしまって、皆が古いカメラの方を欲しがる

「中古カメラブーム」がまた起こってしまう。そうなると

実用派以外にも、コレクター層や投機層(転売目的)も

多数表れて、市場がぐちゃぐちゃに混迷してしまう訳だ。

現状であれば、古いデジタル機は、誰しもが「古くて

性能も低い」と見なしていて、相場が暴落しているので、

それらを私は安価に入手する事ができて、とても助かって

いる訳だ。E-M1あたりの高性能機ならば、発売後数年して

から買えば、安価で非常にコスパが良かった訳であり、

これら旧機種に市場の注目が及んで欲しく無い、という

のが個人的に思う事である。

(追記:とは言え、高付加価値型戦略により低価格機が

全く無くなってしまったので、中古市場での低価格機が

2021年頃より、若干の相場上昇を招いている。

このまま行くと、ちょっとヤバい雰囲気だ・・)

まあ、さらに高性能になった(しかし、高価にもなった)

新鋭機であるとか、新形態のカメラは、その真価や価値を

ちゃんと見極めて、コスパが妥当だと思えるまで中古相場

が下がった時点で購入すれば良い、ただそれだけである。

結果的に、常に最新市場からは数年遅れの機材使用の

ローテーション(=順次、新機種を使って行く事)となるが、

「最新機材で無いと上手く撮れない」という不安を抱える

ビギナー層でなければ、数年遅れの機材ローテーション戦略は

十分に、有り(実用的で高コスパ)である事を述べておく。

----

さて、今回の記事はこのあたりまでで・・

次回記事に続く。