さて、新シリーズの開始である。

本シリーズでは写真用(稀に例外あり)の交換レンズを

価格帯別に数本づつ紹介し、記事の最後に、その価格別

カテゴリーにおける「Best Buy」(=最も購入に値する

レンズ)を決定する主旨である。

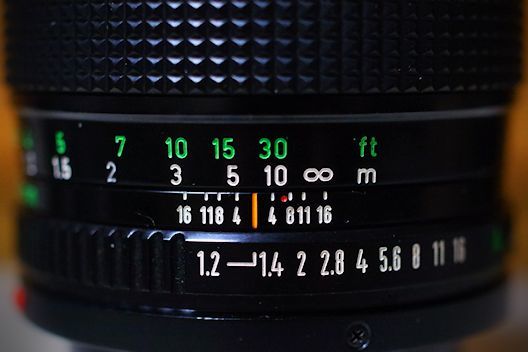

![_c0032138_15235120.jpg]()

1)「価格帯」(カテゴリー)は、基本的に、そのレンズ

の購入価格(新品/中古購入を問わない、税込み)を

元にするが、中古相場は年々低下する場合が多い為、

2020年代初頭での相場を基準とする。

希少レンズ等で、プレミアム価格化している場合では、

本来の、そのレンズの絶対的実用価値および発売時の

価格から判断して実情に見合う価格帯を決め、それを

「実用価値」としてレンズ購入価格に併せて記載する。

なお、個人的なルール(持論)により、15万円を

超える金額のレンズは購入していない(一部例外あり)

そこまでの高額レンズは、趣味・実用撮影のいずれに

おいても過剰投資である、と見なしているからだ。

2)選出対象となるレンズの母集団は記事執筆時点での

所有レンズ約400本から選ぶ。レンズの描写性能に

ついては、(主に)比較的良好なものを選出する。

その際、レンズの発売開始時期を1970年~2019年

までの約50年間に限定する。

(それよりも、古い/新しいレンズは対象外)

3)選出対象となるレンズの種類は、一眼レフおよび

ミラーレス機用の交換レンズが、ほぼ全てである。

単焦点、ズーム、対応センサーサイズ等は問わない。

なお、基本的にコスパの優れたレンズしか購入しない為、

初級中級層が欲しがるような高価格な(コスパが悪い)

レンズは一切登場しない。結果、殆どがマニアックな

レンズばかりとなるだろうが、「無駄に高価すぎる

レンズを買わない」という持論や啓蒙もある。

4)各価格帯は範囲を持つ。例えば今回の4万円級編では

概ね3.5万円~5万円位迄の相場(価値)範囲とする。

シリーズで想定している価格帯は、2千円級、7千円級、

1万円級、2万円級、3万円級・・・12万円級である。

5)各価格帯でのBest Buyは、私の個人評価データベース

の平均点を元に決定する。評価項目は「描写表現力」

「マニアック度」「コスパ」「エンジョイ度」「必要度」

の5項目で、各0.5点刻みの5点満点、3点が標準だ。

総合評価が4点を超える場合、「名玉」と称する事がある。

6)各価格帯で、5~7本程度のレンズを選出する。

合計記事は数12程度、トータルで70本強のレンズ数

となる予定である。

7)試写時点で、必ず所有(保有)しているレンズを選出

する、過去所有であったり、未購入レンズは対象外だ。

言うまでも無いが、所有していないレンズの評価や

情報提供を行ってはいけない、これは強い持論である。

(世の中のレビュー記事では、購入もしていないレンズ

について色々と語っているケースを良く見かける。

その状態では、レンズの性能や長所短所など、何も

わからない事であろう)

8)各レンズ毎に数枚程度の参考実写例を掲載する。

その際の母艦(カメラ)は、システム上の組み合わせが

適正となるものを選択し、同一記事内では同一の母艦を

重複使用しない(「同一のカメラばかりで撮らない」

または「システム効率を最適化する」という持論、

および啓蒙がある)し、また、同一の被写体ばかりを

撮る事も無い、これは各レンズには、それぞれ得意と

する被写体分野や撮影技法があるから当然だ。

9)母艦カメラは、全て2010年代に発売された物とする。

ただし、例外的にRICOH GXR(2009年)を使用する。

当然、全てがデジタル機であり、銀塩機での実写は

一切行わない。

なお、母艦カメラ側に搭載された各種内蔵機能(例:

エフェクトやデジタル拡大機能等)は、自由に使う事

とするが、撮影後のPC等での画像編集は最小限の範囲

(若干の輝度調整、若干の構図調整と、縮小)とする。

ここまでが、本シリーズ記事でのルールだ。

----

では、ここから4万円級レンズの対戦を開始する。

まずは、最初のエントリー。

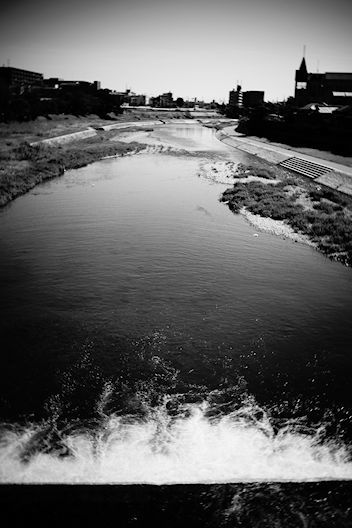

![_c0032138_15235189.jpg]()

(中古購入価格 55,000円)(実用価値 約37,000円)

カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)

2013年発売のAPS-C型ミラーレス機(FUJI X,SONY E)

専用、AF準広角(標準画角)レンズ。

ツァイス・ブランドでは珍しいAFレンズ。

・・とは言うものの、現代のツァイス銘レンズは、

全て日本製であり、AF対応は不思議では無い。

ただし、このレンズについては製造メーカー名は

非公開となっている。(=だいたい予想はつくが

証拠が無いので、メーカー名は記載しない)

![_c0032138_15235187.jpg]()

であれば、より高い描写力を期待してしまう。

まあ、低価格帯レンズに高級ブランド銘を付けても

ライセンス(ブランド)使用料等を考えると、どうも

「アンバランスだ」という事なのだろう。

弱点としては逆光耐性が低い事だ。この為、フードの

装着は必須であるし、被写体への光線状況にも十分に

留意する必要がある。

また、ボケ質破綻が稀に発生する為、背景をボカした

撮影では要注意だ。まあ、あまり近接できる性能では

無いし(最短撮影距離=30cm、焦点距離10倍則どおり)

ボケを活用した撮影技法よりも、少し絞って平面被写体

を中心とした技法の方が無難かも知れない。

なお、APS-C機専用レンズにつき標準(48mm相当)

画角になる事から、銀塩時代の50mm単焦点標準レンズ

の撮影技法に慣れたベテラン層であれば、50mm標準の

汎用的な使用法を知っていると思うので、そのイメージ

を踏襲すればよい。

ちなみに、1970年代ごろに言われていた、その、

標準レンズに関する技法的な話は、以下の通りだ、

「標準レンズは、絞って撮れば広角レンズ的に使え、

絞りを開けて撮れば望遠レンズ的に使える、

という汎用性の高いレンズである」

・・ただまあ、この話は「焦点距離が長いレンズ程、

同じ絞り値でも被写界深度が浅くなる」という特性を

1つの単焦点レンズに適用した概念説明であり、すなわち

「絞り値により、被写界深度が変化する」という

ごく当たり前の写真の原理を啓蒙しているに過ぎない。

よって、現代においては、ユーザーの写真関連知識は

1970年代よりは向上していると思うので、「標準レンズ

を広角的、望遠的に使う」という話は、そのままの意味

では的外れであるし、ピンと来ない事であろう。

しかし、その「広角的に用いる」というのがミソであり、

「少し絞って、中遠距離の被写体に特化して撮りなさい」

という技法が、標準レンズの汎用性の一部を活用した

撮り方であり、本Touit 32/1.8においても、そういう

感覚で撮れば良い、という意味である。

![_c0032138_15235191.jpg]()

とは言えないが、まあ、ツァイスというブランドに

興味があれば、そのジャンルへの入門用に・・

----

では、次のシステム。

![_c0032138_15242959.jpg]()

(中古購入価格 34,000円)(実用価値 約38,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2018年に発売された米国製のフルサイズ対応MF単焦点

準広角「ぐるぐるボケ」レンズ。

![_c0032138_15243661.jpg]()

では無い。ぐるぐるボケの制御をするのは、超高難易度

であり、初級者から上級層、職業写真家層に至るまで

まず、これのコントロールは困難だと思う。

「コツ」だけ書いておけば、絞りを開け気味で細かく

変更する、近接する、背景を中距離とする、背景の絵柄

を選ぶ、アングルを細かく変えて背景の絵柄を変える、

センサーサイズの大きいカメラを使う、である。

また、ぐるぐるボケレンズ自体の仕様差によっても、

その効果が出易いものがある。私は4本のぐるぐるボケ

レンズを所有しているが、以下、出易いものからの

順位を挙げておく。

1)LENSBABY Twist 60mm/F2.5

2)LOMOGRAPHY Petzval Lens 85mm/F2.2

3)LENSBABY BURNSIDE 35mm/F2.8

4)LENSBABY Velvet 56mm/F1.6

(追記:本記事執筆時点では評価が間に合わなかった

が、2019年に発売されたLOMOGRAPHY Petzval

55mm/f1.7Ⅱは、可変ボケ機構を備えていて、

最も「ぐるぐるボケ」が出易いレンズであった。

→後日別記事で紹介予定)

それぞれ別記事で紹介済みだ。レンズマニアックス

第37回記事では、1) 2)のレンズを徹底比較している。

それと本BURNSIDE 35は、周辺減光をコントロールする

特殊なフード形状の絞りが搭載されている(世界初か?)

この機能は面白いが、「何故周辺減光を出すのか?」と、

写真における意図を十分に考察した上で使うべき機能で

あるから、アート派の上級層向け機能だとも言える。

![_c0032138_15243680.jpg]()

難解である為、上級マニア層、上級アート層御用達という

感じであろうか。

----

では、3本目のシステム。

![_c0032138_15244398.jpg]()

(中古購入価格 47,000円)(実用価値 約38,000円)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

1970年代~1980年代頃のMF単焦点大口径望遠レンズ。

![_c0032138_15244355.jpg]()

ボケ質が固い/破綻する、というものが多かった。

何故ならば、当時のNIKONシステムは報道や学術等での

用途を主要なターゲットとしていたからだ。それらの

分野では、まず被写体がくっきり、はっきり写っている

必要があり、ボケ質等は設計上の優先度が低くなる。

現代のコンピューター設計+非球面レンズ+新硝材

というレンズであれば、解像力とボケ質を両立した

設計が可能(例:SIGMA ART 135/1.8)であるが、

この時代の手動設計で、通常の球面ガラスのみだと、

そうした設計(や、性能を得る事)は困難だ。

で、本Ai135/2を含む、当時のいくつかのNIKKORの

中望遠~望遠レンズでは、解像感優先の設計では無く、

ボケ質にも配慮したバランスの取れたコンセプトと

なっている。

この理由は不明であるが、まあ本レンズの仕様では

報道や学術向けでは無く、アート系、ファッション系

という柔らかい分野に向けてもユーザー層を広げる

意図があったのであろう。

他のNIKKORのようにキリキリとした解像感は無いが、

これはまあ、被写体の種類や、それをどのように撮りたい

か、というユーザー側の用途に依存する話である。

個人的には本レンズの描写傾向は好みであり、それ故

発売後40年を過ぎてまで、依然、こうした対決記事に

ノミネートされる訳だ。(恐らくこの後の本シリーズでは

この時代の他のNIKKORは1本も登場しない事であろう)

![_c0032138_15244362.jpg]()

に非常に重く感じる事だ。重量自体も800gオーバーと

重いが、重心バランスを整えて撮るのが難しく、結果、

ハンドリング性能全般に劣るし、撮影が辛いので、

「エンジョイ度」評価点も下がってしまう。

また、現代の中古相場も、依然、高値安定傾向なので、

あまり誰にでも推奨できるレンズでは無い。

----

では、4本目のシステム。

![_c0032138_15244959.jpg]()

(Model A08)

(中古購入価格 49,800円)(実用価値 約36,000円)

カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)

2004年発売のフルサイズ対応AF超望遠ズーム。

最大の特徴としては、望遠端500mm級ズームとしては

最軽量(1100g台)である事だ。

この為、APS-C型センサーの高速連写機(例NIKON D300

/D500、CANON EOS 7D/MarkⅡ、SONY α77/Ⅱ等)

との組み合わせで、手持ち撮影が十分に可能であり、

APS-C型で、より望遠画角となる事とあいまって、

最大のパフォーマンスを発揮できる。

![_c0032138_15244937.jpg]()

事であるが、SONY Aマウント用であればボディ内手ブレ

補正機能が有効であり、あるいは、本レンズの主用途は

昼間の屋外スポーツ/屋外イベントの遠距離撮影で

あるから、手ブレの心配は少なく、「換算焦点距離分の

1秒」、すなわち1/800秒以上の高速シャッターが常時

得られるのであれば、手ブレ補正機能の有無は関係無い。

超音波モーター無しは、ほぼ無限遠距離の撮影となる

のであれば、AF置きピンやMF併用で十分に回避可能だ。

本レンズは異マウントで2本所有しているが、SONY A

用を使用する事が多い。前述の内蔵手ブレ補正有り、は

夕方や雨天等の弱暗所においても、ISO感度をあまり

高めずに撮影が可能というメリットがあるからだ。

しかもSONY αフタケタ機では、デジタル(スマート)

テレコン機能により、最大で1500mmの超々望遠画角が

得られる。

しかしながら、1000mmを超える画角では、カメラを

構える際に狙った被写体をピンポイントでファインダーに

捉える事は非常に困難であり、大きく揺れるファインダー

映像は、動体被写体を追い続ける事も困難。もう、この

状態では、内蔵手ブレ補正もまともには動作していないし、

AF測距点(の位置や配置)とかも無意味となってしまう。

手持ち焦点距離限界は、私の場合では1500mm、これを

超える超々望遠画角では、何をどうしても、もはや偶然

でしか撮れない。

超々望遠撮影の経験値を持たないビギナー層では、その

限界値は、もっと低いであろう。そもそも本レンズを

素(す)のままの焦点距離で使った場合でも、撮影者

毎の実用手ブレ限界値を理解していなければ、利用する

事は、まず困難だと思われる。

様々な(自分の)限界値がわかっていれば、本レンズの

実用性は高い。描写力も優れていて、他の望遠ズーム

ではよくある、「望遠域での解像感の低下」の課題も、

本レンズであれば最小限だ。

![_c0032138_15245007.jpg]()

MF操作が困難だ。シームレスMFでは無いので、MFで使う

ならばSONY上級機のDMF機能を有効活用するしかない。

また、大柄なレンズであり、ショルダー型のカメラバッグ

へ収納できず、専用または汎用の超望遠ケースに入れて

持ち運びする必要がある。

ハンドリング性能の課題は、個人的には重要と見なして

いて、現在においては本レンズは主力では無く、同じ

TAMRONの新型100-400mmか、同等性能のSIGMA製

100-400mm(いずれも2017年発売)に、主力望遠ズーム

の座を明け渡している。これらであれば、若干小型で

あるから、カメラバッグへ、そのまま収納できる。

腕前があるならば、本レンズの購入選択は悪く無い。

中古は少ないが、見ない訳では無いし、あればそこそこ

安価である、上級層、または実践派上級マニア向けの

レンズだ。

----

では、次のシステム。

![_c0032138_15245870.jpg]()

(中古購入価格 55,000円)(実用価値 約35,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)

1980年発売の大口径MF標準高級仕様(L)レンズ。

![_c0032138_15245836.jpg]()

まあ、ごく普通の写りの大口径標準であり、他の

標準レンズとの差異は、この時代では、50mm/F1.4級

のデファクト(事実上の)スタンダードとなっていた

6群7枚変形ダブルガウス型構成よりも、1枚レンズが

多い程度である。

しかしながら、この時代以前の50mm級標準で、大口径

F1.2級MFレンズは、どれも非常に酷い写りである。

(「最強50mm選手権第7回50mm/F1.2級」記事参照)

我慢が出来ない程であった、それまでのF1.2級標準に

比べれば、本レンズはF1.2ながら、そこそこまともに

写る。それをもって「高画質仕様の「L」だ」と言う

のであれば、その主張は、まあ納得は出来る。

開発の意図は、恐らくだが、この数年前の時代に、

ヤシカ(京セラ)CONTAX RTSが発売を開始(1975年)

その標準レンズCONTAX (RTS) Planar T* 50mm/f1.4

(複数の過去記事で紹介済み、本シリーズにも登場予定)

が「世界最高の標準レンズ」という好評価が市場で

定着してしまった事から、それへの対抗心での開発では

なかろうか?

まあでも、1970年代後半においては、かのCONTAX

(ツァイス)が国産となった事自体がセンセーショナル

な事件であり、それを低く評価する事は許されなった

世情だ。後年に冷静に分析すると、RTS Planar 50/1.4

には細かい弱点も多く、使いこなしは、かなり難しい。

つまり、いつでも誰にでも高描写力が得られるレンズ

だとは言い難い。

その事実は、当時のCANONでもわかっていた事であろう、

ライバル社の新製品は、それを入手して徹底的に分析

しただろうからだ。当時のマニア層や評論家での

「ツァイスは凄い!」という、単なる「思い込み」での

意見や評価とは、まるで次元の違う仕事だ。

なので、CANONでは「この程度で世界一とは・・

我々はもっと凄いレンズを作れるぞ」という意地で

本レンズを開発したように思えてならない。

まあでも、少々空振り感もある(汗) やはり最大

の課題は、開放F値をF1.2まで明るくしてしまった

事であろう。これによる諸収差の増大は、レンズを

1枚追加した位では抑えきれておらず、「凄いレンズだ」

という印象や評価には繋がらない。

「何故、無理をしてF1.2にしたのか?」は、企画方針が

あったのだと思われる。ブランド力で武装したCONTAXに

勝つ為には、彼らのF1.4を数値的に上回る、凄い仕様

のものを出すしか無いでは無いか・・

まあ、ある意味、不運なレンズとも言えるかも知れない。

本レンズをF1.4で設計してくれていたのであれば、

本レンズの企画上の高描写力は、技術的に十分に反映

され、結果的に、各社F1.4級標準の勢力図を塗り替え、

「6群8枚、非球面入り」という構成が、その後の

F1.4級標準のデファクトとなったかも知れない訳だ。

![_c0032138_15250622.jpg]()

その最大の理由は、当時では手作業で磨く必要があった

「非球面レンズ」を採用しているからであろう。

(同時代の他社の非球面入りレンズも、すべて同様に

極めて高価であった)

現代では製造技術の進歩により「ガラスモールド非球面」

という製法が使える。これはまあ「金型で作る」という

訳だから、職人等が一々精密にレンズを研磨する必要

もなく、安価に素早く非球面レンズの量産が可能だ。

(この技術は、この時代の後の「写ルンです」の大量

生産での、「プラスチック非球面を金型で作る技術」

から発達したものだと思われる)

だからまあ、現代における非球面や新硝材をふんだんに

使った新設計のレンズの方が、少なくとも諸収差補正の

側面からは確実に良く写る訳であり、よって、わざわざ

古い時代に無理をして作った未成熟なオールドレンズを

高価な相場で入手する必然性は皆無だ。

本レンズは、実用派の全てのユーザー層には非推奨だ。

CANONにおける標準レンズの歴史を研究する、という

特殊な目的の場合のみ、かろうじて推奨可能である。

(「特殊レンズ第35回CANON新旧標準レンズ編」参照)

----

では、今回ラストのシステム。

![_c0032138_15251222.jpg]()

(中古購入価格 43,000円)(実用価値 約48,000円)

カメラは、PENTAX KP (APS-C機)

1992年頃に発売のAF大口径中望遠レンズ。

![_c0032138_15251220.jpg]()

バブル崩壊後の、AF一眼レフが不人気の時代での発売で

殆どユーザー層から注目されていなかった。

(注:バブル期の企画と思われる同時代のPENTAX Z

シリーズの「テイスト」に合わせて設計されている)

本レンズ以前のMF時代のPENTAX-A 85/1.4も同様に

AFへの切り替わり時代で、不人気で売れていなかった

上に、それに引き続きの本85mmレンズの不人気だ。

(→時代のタイミングが悪かった、とも言える)

だが、PENTAXでは「85mm/F1.4という仕様そのものが

売れない理由なのか?」という疑念も発生してしまった

のかも知れない。後年、2000年頃に(超名玉の)

smc PENTAX-FA 77mm/F1.8 Limitedが発売されると、

本レンズは置き換わるように、ひっそりと生産終了と

なってしまっていた。ちなみに、その時代の両レンズ

の定価は、いずれも10万円を僅かに切る程度だ。

(→さほど高価では無い点も、注目すべき事実だ)

仕様も価格も類似している両者を同時にラインナップ

できる程には、この、デジタル化直前の時代のPENTAX

では、そこまでの余裕が無かった事であろう。

(この後、PENTAXは事業再編の荒波に巻き込まれる)

だが、それらの事情により、PENTAXには85mm/F1.4の

スペックを持つレンズが存在しなくなってしまっていた。

(注:この状態は2020年のDFA★85/1.4発売まで続く)

他社には全て、85mm/F1.4級レンズが存在した(注:

この事が、PENTAX版の85/1.4が売れなった最大の

理由であろう、初級層と中級マニア層に2分されて

しまうPENTAXのユーザー層には85/1.4は売れない。

買うとしても、他社製品に目が行ってしまうからだ。

それに、本レンズはデザイン(見た目)が格好悪い

のも、大きな課題であった)

・・で、1990年代後半の中古カメラブームの時ですら、

本FA★85/1.4は、マニア層にも不人気であり、

私は、その性能からは安価と思われる(コスパが良い)

相場(43,000円)で、本レンズを入手している。

実際に使ってみると、本レンズの描写力は悪く無い。

まあでも、基本設計は他社と同様のプラナー系構成だ、

しかし、他社85/1.4級よりも、ボケ質破綻頻度が少なく

実用上での安定性は優れている、という評価を下した。

(他社製85/1.4の歩留まりはとても悪く、3%程度

しか、及第点となる写真を撮る事ができなかった)

PENTAXから85mm/F1.4が無くなってしまった事で、

上級マニア層においては、例えば85mmマニアという

人種も多いので(私もその類かも知れない・汗)

「他社の85mmはだいたい揃えた、残るはPENTAXだけだ、

どんな写りをするのだろうか?」等という、一種の

「コンプリート願望」的なニーズも発生してしまい、

まず、MF時代のA85/1.4(注:本レンズとはレンズ

構成が異なる)が、レア物として、プレミアム価格化

してしまい、さらには、本レンズも2000年代を通じて

高値相場へ移行、プレミアム化してしまっていた。

2010年代半ばにもなると、やはり本レンズは売れない

ので、異常すぎる高値相場も下落、近代においては

やっと発売時定価(約10万円)を下回っては来たが

依然高値傾向であり、今から買うにはコスパが悪すぎる。

描写力は、他のプラナー系85mm/F1.4と比較して、

悪い方では無いが、かと言って感動的にまで凄い写り

とは言い難い。まあ良くできた銀塩時代の普通の85mm

レンズであって、近代の複雑な光学系の最新鋭85mm

レンズには勝てない事は言うまでも無いであろう。

よって、無理をしてまで、高値相場の本FA★85/1.4を

探す必要は無い。

(追記:2020年には、PENTAXから近代設計の

「HD PENTAX-D FA★85mm/F1.4ED SDM AW」が

新発売されている。現代ユーザーならば、それを

買う事で「PENTAXに85mmレンズが無い!」という

不満を解消する事は可能だ。

ただし、新型85mmは、定価28万円+税、と異常に

高額な高付加価値型レンズであり、当然私も未所有で

あるから、その性能等は全くわからない。

また、今回の記事における4万円級という価格帯の

レンズと比較するような物でも無いであろう)

![_c0032138_15251212.jpg]()

のであれば、2009年に発売された smc PENTAX-DA ★

55mm/F1.4 (SDM)が、本FA★85/1.4と極めて類似

した描写傾向を持つ。

DA★55/1.4は、APS-C機専用レンズであるが、

85mmx0.65≒55mmという計算式からもわかるように

FA★85/1.4を、2/3程度にスケールダウンして設計

された「ジェネリックレンズ」(=過去の名レンズの

設計を、ほぼそのまま踏襲し、スケールダウンしたもの)

である可能性が極めて高い。

(DA★55/1.4をAPS-C機に装着する事で、

換算83mm/F1.4の画角のレンズとして使える、つまり

FA★85/1.4の「用途代替」が可能となるレンズである)

無理をしてFA★85/1.4を入手するならば、その予算で

ジェネリックのDA★55/1.4と、超名玉のFA77/1.8の

両方を同時に入手する方が、遥かに賢い買い物となる。

----

では、最後に各選出レンズの評価点を記載する。

1)Touit32/1.8=3.8点

2)BURNSIDE35 =3.9点

3)Ai135/2 =3.8点

4)SP200-500 =3.9点

5)NFD50/1.2L =3.0点

6)FA★85/1.4 =4.0点→非推奨

本ブログでは個人DB評価総合(平均)点が4.0点を

超えると「銘玉(名玉)」と称している。

まあ、3.8点以上あれば、買って損は無いと思うが、

今回は、そうした高得点レンズが僅差で5本もある。

一応、最高得点はFA★85/1.4であるが、このレンズは

セミレアな為、不当なプレミアム価格がついてしまって

いる。実用価値は4万円台後半がいいところだし、私の

購入価格もそのあたりだが、現代の中古相場はその2倍

程度もする、その金額ならば絶対に推奨はしない。

それと、各レンズは全て用途がずいぶんと異なる為、

結果的に「Best Buy」は決め難い状態となった(汗)

まあ、とは言え、いずれも悪く無い性能のレンズ群だ。

これらの得点上位レンズが、記事中で挙げた「実用価値」

の価格よりも安価であれば、購入検討の余地はある。

----

さて、今回の「4万円級レンズ編」記事は、このあたり

迄で、次回記事に続く。

本シリーズでは写真用(稀に例外あり)の交換レンズを

価格帯別に数本づつ紹介し、記事の最後に、その価格別

カテゴリーにおける「Best Buy」(=最も購入に値する

レンズ)を決定する主旨である。

1)「価格帯」(カテゴリー)は、基本的に、そのレンズ

の購入価格(新品/中古購入を問わない、税込み)を

元にするが、中古相場は年々低下する場合が多い為、

2020年代初頭での相場を基準とする。

希少レンズ等で、プレミアム価格化している場合では、

本来の、そのレンズの絶対的実用価値および発売時の

価格から判断して実情に見合う価格帯を決め、それを

「実用価値」としてレンズ購入価格に併せて記載する。

なお、個人的なルール(持論)により、15万円を

超える金額のレンズは購入していない(一部例外あり)

そこまでの高額レンズは、趣味・実用撮影のいずれに

おいても過剰投資である、と見なしているからだ。

2)選出対象となるレンズの母集団は記事執筆時点での

所有レンズ約400本から選ぶ。レンズの描写性能に

ついては、(主に)比較的良好なものを選出する。

その際、レンズの発売開始時期を1970年~2019年

までの約50年間に限定する。

(それよりも、古い/新しいレンズは対象外)

3)選出対象となるレンズの種類は、一眼レフおよび

ミラーレス機用の交換レンズが、ほぼ全てである。

単焦点、ズーム、対応センサーサイズ等は問わない。

なお、基本的にコスパの優れたレンズしか購入しない為、

初級中級層が欲しがるような高価格な(コスパが悪い)

レンズは一切登場しない。結果、殆どがマニアックな

レンズばかりとなるだろうが、「無駄に高価すぎる

レンズを買わない」という持論や啓蒙もある。

4)各価格帯は範囲を持つ。例えば今回の4万円級編では

概ね3.5万円~5万円位迄の相場(価値)範囲とする。

シリーズで想定している価格帯は、2千円級、7千円級、

1万円級、2万円級、3万円級・・・12万円級である。

5)各価格帯でのBest Buyは、私の個人評価データベース

の平均点を元に決定する。評価項目は「描写表現力」

「マニアック度」「コスパ」「エンジョイ度」「必要度」

の5項目で、各0.5点刻みの5点満点、3点が標準だ。

総合評価が4点を超える場合、「名玉」と称する事がある。

6)各価格帯で、5~7本程度のレンズを選出する。

合計記事は数12程度、トータルで70本強のレンズ数

となる予定である。

7)試写時点で、必ず所有(保有)しているレンズを選出

する、過去所有であったり、未購入レンズは対象外だ。

言うまでも無いが、所有していないレンズの評価や

情報提供を行ってはいけない、これは強い持論である。

(世の中のレビュー記事では、購入もしていないレンズ

について色々と語っているケースを良く見かける。

その状態では、レンズの性能や長所短所など、何も

わからない事であろう)

8)各レンズ毎に数枚程度の参考実写例を掲載する。

その際の母艦(カメラ)は、システム上の組み合わせが

適正となるものを選択し、同一記事内では同一の母艦を

重複使用しない(「同一のカメラばかりで撮らない」

または「システム効率を最適化する」という持論、

および啓蒙がある)し、また、同一の被写体ばかりを

撮る事も無い、これは各レンズには、それぞれ得意と

する被写体分野や撮影技法があるから当然だ。

9)母艦カメラは、全て2010年代に発売された物とする。

ただし、例外的にRICOH GXR(2009年)を使用する。

当然、全てがデジタル機であり、銀塩機での実写は

一切行わない。

なお、母艦カメラ側に搭載された各種内蔵機能(例:

エフェクトやデジタル拡大機能等)は、自由に使う事

とするが、撮影後のPC等での画像編集は最小限の範囲

(若干の輝度調整、若干の構図調整と、縮小)とする。

ここまでが、本シリーズ記事でのルールだ。

----

では、ここから4万円級レンズの対戦を開始する。

まずは、最初のエントリー。

(中古購入価格 55,000円)(実用価値 約37,000円)

カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)

2013年発売のAPS-C型ミラーレス機(FUJI X,SONY E)

専用、AF準広角(標準画角)レンズ。

ツァイス・ブランドでは珍しいAFレンズ。

・・とは言うものの、現代のツァイス銘レンズは、

全て日本製であり、AF対応は不思議では無い。

ただし、このレンズについては製造メーカー名は

非公開となっている。(=だいたい予想はつくが

証拠が無いので、メーカー名は記載しない)

であれば、より高い描写力を期待してしまう。

まあ、低価格帯レンズに高級ブランド銘を付けても

ライセンス(ブランド)使用料等を考えると、どうも

「アンバランスだ」という事なのだろう。

弱点としては逆光耐性が低い事だ。この為、フードの

装着は必須であるし、被写体への光線状況にも十分に

留意する必要がある。

また、ボケ質破綻が稀に発生する為、背景をボカした

撮影では要注意だ。まあ、あまり近接できる性能では

無いし(最短撮影距離=30cm、焦点距離10倍則どおり)

ボケを活用した撮影技法よりも、少し絞って平面被写体

を中心とした技法の方が無難かも知れない。

なお、APS-C機専用レンズにつき標準(48mm相当)

画角になる事から、銀塩時代の50mm単焦点標準レンズ

の撮影技法に慣れたベテラン層であれば、50mm標準の

汎用的な使用法を知っていると思うので、そのイメージ

を踏襲すればよい。

ちなみに、1970年代ごろに言われていた、その、

標準レンズに関する技法的な話は、以下の通りだ、

「標準レンズは、絞って撮れば広角レンズ的に使え、

絞りを開けて撮れば望遠レンズ的に使える、

という汎用性の高いレンズである」

・・ただまあ、この話は「焦点距離が長いレンズ程、

同じ絞り値でも被写界深度が浅くなる」という特性を

1つの単焦点レンズに適用した概念説明であり、すなわち

「絞り値により、被写界深度が変化する」という

ごく当たり前の写真の原理を啓蒙しているに過ぎない。

よって、現代においては、ユーザーの写真関連知識は

1970年代よりは向上していると思うので、「標準レンズ

を広角的、望遠的に使う」という話は、そのままの意味

では的外れであるし、ピンと来ない事であろう。

しかし、その「広角的に用いる」というのがミソであり、

「少し絞って、中遠距離の被写体に特化して撮りなさい」

という技法が、標準レンズの汎用性の一部を活用した

撮り方であり、本Touit 32/1.8においても、そういう

感覚で撮れば良い、という意味である。

とは言えないが、まあ、ツァイスというブランドに

興味があれば、そのジャンルへの入門用に・・

----

では、次のシステム。

(中古購入価格 34,000円)(実用価値 約38,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2018年に発売された米国製のフルサイズ対応MF単焦点

準広角「ぐるぐるボケ」レンズ。

では無い。ぐるぐるボケの制御をするのは、超高難易度

であり、初級者から上級層、職業写真家層に至るまで

まず、これのコントロールは困難だと思う。

「コツ」だけ書いておけば、絞りを開け気味で細かく

変更する、近接する、背景を中距離とする、背景の絵柄

を選ぶ、アングルを細かく変えて背景の絵柄を変える、

センサーサイズの大きいカメラを使う、である。

また、ぐるぐるボケレンズ自体の仕様差によっても、

その効果が出易いものがある。私は4本のぐるぐるボケ

レンズを所有しているが、以下、出易いものからの

順位を挙げておく。

1)LENSBABY Twist 60mm/F2.5

2)LOMOGRAPHY Petzval Lens 85mm/F2.2

3)LENSBABY BURNSIDE 35mm/F2.8

4)LENSBABY Velvet 56mm/F1.6

(追記:本記事執筆時点では評価が間に合わなかった

が、2019年に発売されたLOMOGRAPHY Petzval

55mm/f1.7Ⅱは、可変ボケ機構を備えていて、

最も「ぐるぐるボケ」が出易いレンズであった。

→後日別記事で紹介予定)

それぞれ別記事で紹介済みだ。レンズマニアックス

第37回記事では、1) 2)のレンズを徹底比較している。

それと本BURNSIDE 35は、周辺減光をコントロールする

特殊なフード形状の絞りが搭載されている(世界初か?)

この機能は面白いが、「何故周辺減光を出すのか?」と、

写真における意図を十分に考察した上で使うべき機能で

あるから、アート派の上級層向け機能だとも言える。

難解である為、上級マニア層、上級アート層御用達という

感じであろうか。

----

では、3本目のシステム。

(中古購入価格 47,000円)(実用価値 約38,000円)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

1970年代~1980年代頃のMF単焦点大口径望遠レンズ。

ボケ質が固い/破綻する、というものが多かった。

何故ならば、当時のNIKONシステムは報道や学術等での

用途を主要なターゲットとしていたからだ。それらの

分野では、まず被写体がくっきり、はっきり写っている

必要があり、ボケ質等は設計上の優先度が低くなる。

現代のコンピューター設計+非球面レンズ+新硝材

というレンズであれば、解像力とボケ質を両立した

設計が可能(例:SIGMA ART 135/1.8)であるが、

この時代の手動設計で、通常の球面ガラスのみだと、

そうした設計(や、性能を得る事)は困難だ。

で、本Ai135/2を含む、当時のいくつかのNIKKORの

中望遠~望遠レンズでは、解像感優先の設計では無く、

ボケ質にも配慮したバランスの取れたコンセプトと

なっている。

この理由は不明であるが、まあ本レンズの仕様では

報道や学術向けでは無く、アート系、ファッション系

という柔らかい分野に向けてもユーザー層を広げる

意図があったのであろう。

他のNIKKORのようにキリキリとした解像感は無いが、

これはまあ、被写体の種類や、それをどのように撮りたい

か、というユーザー側の用途に依存する話である。

個人的には本レンズの描写傾向は好みであり、それ故

発売後40年を過ぎてまで、依然、こうした対決記事に

ノミネートされる訳だ。(恐らくこの後の本シリーズでは

この時代の他のNIKKORは1本も登場しない事であろう)

に非常に重く感じる事だ。重量自体も800gオーバーと

重いが、重心バランスを整えて撮るのが難しく、結果、

ハンドリング性能全般に劣るし、撮影が辛いので、

「エンジョイ度」評価点も下がってしまう。

また、現代の中古相場も、依然、高値安定傾向なので、

あまり誰にでも推奨できるレンズでは無い。

----

では、4本目のシステム。

(Model A08)

(中古購入価格 49,800円)(実用価値 約36,000円)

カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)

2004年発売のフルサイズ対応AF超望遠ズーム。

最大の特徴としては、望遠端500mm級ズームとしては

最軽量(1100g台)である事だ。

この為、APS-C型センサーの高速連写機(例NIKON D300

/D500、CANON EOS 7D/MarkⅡ、SONY α77/Ⅱ等)

との組み合わせで、手持ち撮影が十分に可能であり、

APS-C型で、より望遠画角となる事とあいまって、

最大のパフォーマンスを発揮できる。

事であるが、SONY Aマウント用であればボディ内手ブレ

補正機能が有効であり、あるいは、本レンズの主用途は

昼間の屋外スポーツ/屋外イベントの遠距離撮影で

あるから、手ブレの心配は少なく、「換算焦点距離分の

1秒」、すなわち1/800秒以上の高速シャッターが常時

得られるのであれば、手ブレ補正機能の有無は関係無い。

超音波モーター無しは、ほぼ無限遠距離の撮影となる

のであれば、AF置きピンやMF併用で十分に回避可能だ。

本レンズは異マウントで2本所有しているが、SONY A

用を使用する事が多い。前述の内蔵手ブレ補正有り、は

夕方や雨天等の弱暗所においても、ISO感度をあまり

高めずに撮影が可能というメリットがあるからだ。

しかもSONY αフタケタ機では、デジタル(スマート)

テレコン機能により、最大で1500mmの超々望遠画角が

得られる。

しかしながら、1000mmを超える画角では、カメラを

構える際に狙った被写体をピンポイントでファインダーに

捉える事は非常に困難であり、大きく揺れるファインダー

映像は、動体被写体を追い続ける事も困難。もう、この

状態では、内蔵手ブレ補正もまともには動作していないし、

AF測距点(の位置や配置)とかも無意味となってしまう。

手持ち焦点距離限界は、私の場合では1500mm、これを

超える超々望遠画角では、何をどうしても、もはや偶然

でしか撮れない。

超々望遠撮影の経験値を持たないビギナー層では、その

限界値は、もっと低いであろう。そもそも本レンズを

素(す)のままの焦点距離で使った場合でも、撮影者

毎の実用手ブレ限界値を理解していなければ、利用する

事は、まず困難だと思われる。

様々な(自分の)限界値がわかっていれば、本レンズの

実用性は高い。描写力も優れていて、他の望遠ズーム

ではよくある、「望遠域での解像感の低下」の課題も、

本レンズであれば最小限だ。

MF操作が困難だ。シームレスMFでは無いので、MFで使う

ならばSONY上級機のDMF機能を有効活用するしかない。

また、大柄なレンズであり、ショルダー型のカメラバッグ

へ収納できず、専用または汎用の超望遠ケースに入れて

持ち運びする必要がある。

ハンドリング性能の課題は、個人的には重要と見なして

いて、現在においては本レンズは主力では無く、同じ

TAMRONの新型100-400mmか、同等性能のSIGMA製

100-400mm(いずれも2017年発売)に、主力望遠ズーム

の座を明け渡している。これらであれば、若干小型で

あるから、カメラバッグへ、そのまま収納できる。

腕前があるならば、本レンズの購入選択は悪く無い。

中古は少ないが、見ない訳では無いし、あればそこそこ

安価である、上級層、または実践派上級マニア向けの

レンズだ。

----

では、次のシステム。

(中古購入価格 55,000円)(実用価値 約35,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)

1980年発売の大口径MF標準高級仕様(L)レンズ。

まあ、ごく普通の写りの大口径標準であり、他の

標準レンズとの差異は、この時代では、50mm/F1.4級

のデファクト(事実上の)スタンダードとなっていた

6群7枚変形ダブルガウス型構成よりも、1枚レンズが

多い程度である。

しかしながら、この時代以前の50mm級標準で、大口径

F1.2級MFレンズは、どれも非常に酷い写りである。

(「最強50mm選手権第7回50mm/F1.2級」記事参照)

我慢が出来ない程であった、それまでのF1.2級標準に

比べれば、本レンズはF1.2ながら、そこそこまともに

写る。それをもって「高画質仕様の「L」だ」と言う

のであれば、その主張は、まあ納得は出来る。

開発の意図は、恐らくだが、この数年前の時代に、

ヤシカ(京セラ)CONTAX RTSが発売を開始(1975年)

その標準レンズCONTAX (RTS) Planar T* 50mm/f1.4

(複数の過去記事で紹介済み、本シリーズにも登場予定)

が「世界最高の標準レンズ」という好評価が市場で

定着してしまった事から、それへの対抗心での開発では

なかろうか?

まあでも、1970年代後半においては、かのCONTAX

(ツァイス)が国産となった事自体がセンセーショナル

な事件であり、それを低く評価する事は許されなった

世情だ。後年に冷静に分析すると、RTS Planar 50/1.4

には細かい弱点も多く、使いこなしは、かなり難しい。

つまり、いつでも誰にでも高描写力が得られるレンズ

だとは言い難い。

その事実は、当時のCANONでもわかっていた事であろう、

ライバル社の新製品は、それを入手して徹底的に分析

しただろうからだ。当時のマニア層や評論家での

「ツァイスは凄い!」という、単なる「思い込み」での

意見や評価とは、まるで次元の違う仕事だ。

なので、CANONでは「この程度で世界一とは・・

我々はもっと凄いレンズを作れるぞ」という意地で

本レンズを開発したように思えてならない。

まあでも、少々空振り感もある(汗) やはり最大

の課題は、開放F値をF1.2まで明るくしてしまった

事であろう。これによる諸収差の増大は、レンズを

1枚追加した位では抑えきれておらず、「凄いレンズだ」

という印象や評価には繋がらない。

「何故、無理をしてF1.2にしたのか?」は、企画方針が

あったのだと思われる。ブランド力で武装したCONTAXに

勝つ為には、彼らのF1.4を数値的に上回る、凄い仕様

のものを出すしか無いでは無いか・・

まあ、ある意味、不運なレンズとも言えるかも知れない。

本レンズをF1.4で設計してくれていたのであれば、

本レンズの企画上の高描写力は、技術的に十分に反映

され、結果的に、各社F1.4級標準の勢力図を塗り替え、

「6群8枚、非球面入り」という構成が、その後の

F1.4級標準のデファクトとなったかも知れない訳だ。

その最大の理由は、当時では手作業で磨く必要があった

「非球面レンズ」を採用しているからであろう。

(同時代の他社の非球面入りレンズも、すべて同様に

極めて高価であった)

現代では製造技術の進歩により「ガラスモールド非球面」

という製法が使える。これはまあ「金型で作る」という

訳だから、職人等が一々精密にレンズを研磨する必要

もなく、安価に素早く非球面レンズの量産が可能だ。

(この技術は、この時代の後の「写ルンです」の大量

生産での、「プラスチック非球面を金型で作る技術」

から発達したものだと思われる)

だからまあ、現代における非球面や新硝材をふんだんに

使った新設計のレンズの方が、少なくとも諸収差補正の

側面からは確実に良く写る訳であり、よって、わざわざ

古い時代に無理をして作った未成熟なオールドレンズを

高価な相場で入手する必然性は皆無だ。

本レンズは、実用派の全てのユーザー層には非推奨だ。

CANONにおける標準レンズの歴史を研究する、という

特殊な目的の場合のみ、かろうじて推奨可能である。

(「特殊レンズ第35回CANON新旧標準レンズ編」参照)

----

では、今回ラストのシステム。

(中古購入価格 43,000円)(実用価値 約48,000円)

カメラは、PENTAX KP (APS-C機)

1992年頃に発売のAF大口径中望遠レンズ。

バブル崩壊後の、AF一眼レフが不人気の時代での発売で

殆どユーザー層から注目されていなかった。

(注:バブル期の企画と思われる同時代のPENTAX Z

シリーズの「テイスト」に合わせて設計されている)

本レンズ以前のMF時代のPENTAX-A 85/1.4も同様に

AFへの切り替わり時代で、不人気で売れていなかった

上に、それに引き続きの本85mmレンズの不人気だ。

(→時代のタイミングが悪かった、とも言える)

だが、PENTAXでは「85mm/F1.4という仕様そのものが

売れない理由なのか?」という疑念も発生してしまった

のかも知れない。後年、2000年頃に(超名玉の)

smc PENTAX-FA 77mm/F1.8 Limitedが発売されると、

本レンズは置き換わるように、ひっそりと生産終了と

なってしまっていた。ちなみに、その時代の両レンズ

の定価は、いずれも10万円を僅かに切る程度だ。

(→さほど高価では無い点も、注目すべき事実だ)

仕様も価格も類似している両者を同時にラインナップ

できる程には、この、デジタル化直前の時代のPENTAX

では、そこまでの余裕が無かった事であろう。

(この後、PENTAXは事業再編の荒波に巻き込まれる)

だが、それらの事情により、PENTAXには85mm/F1.4の

スペックを持つレンズが存在しなくなってしまっていた。

(注:この状態は2020年のDFA★85/1.4発売まで続く)

他社には全て、85mm/F1.4級レンズが存在した(注:

この事が、PENTAX版の85/1.4が売れなった最大の

理由であろう、初級層と中級マニア層に2分されて

しまうPENTAXのユーザー層には85/1.4は売れない。

買うとしても、他社製品に目が行ってしまうからだ。

それに、本レンズはデザイン(見た目)が格好悪い

のも、大きな課題であった)

・・で、1990年代後半の中古カメラブームの時ですら、

本FA★85/1.4は、マニア層にも不人気であり、

私は、その性能からは安価と思われる(コスパが良い)

相場(43,000円)で、本レンズを入手している。

実際に使ってみると、本レンズの描写力は悪く無い。

まあでも、基本設計は他社と同様のプラナー系構成だ、

しかし、他社85/1.4級よりも、ボケ質破綻頻度が少なく

実用上での安定性は優れている、という評価を下した。

(他社製85/1.4の歩留まりはとても悪く、3%程度

しか、及第点となる写真を撮る事ができなかった)

PENTAXから85mm/F1.4が無くなってしまった事で、

上級マニア層においては、例えば85mmマニアという

人種も多いので(私もその類かも知れない・汗)

「他社の85mmはだいたい揃えた、残るはPENTAXだけだ、

どんな写りをするのだろうか?」等という、一種の

「コンプリート願望」的なニーズも発生してしまい、

まず、MF時代のA85/1.4(注:本レンズとはレンズ

構成が異なる)が、レア物として、プレミアム価格化

してしまい、さらには、本レンズも2000年代を通じて

高値相場へ移行、プレミアム化してしまっていた。

2010年代半ばにもなると、やはり本レンズは売れない

ので、異常すぎる高値相場も下落、近代においては

やっと発売時定価(約10万円)を下回っては来たが

依然高値傾向であり、今から買うにはコスパが悪すぎる。

描写力は、他のプラナー系85mm/F1.4と比較して、

悪い方では無いが、かと言って感動的にまで凄い写り

とは言い難い。まあ良くできた銀塩時代の普通の85mm

レンズであって、近代の複雑な光学系の最新鋭85mm

レンズには勝てない事は言うまでも無いであろう。

よって、無理をしてまで、高値相場の本FA★85/1.4を

探す必要は無い。

(追記:2020年には、PENTAXから近代設計の

「HD PENTAX-D FA★85mm/F1.4ED SDM AW」が

新発売されている。現代ユーザーならば、それを

買う事で「PENTAXに85mmレンズが無い!」という

不満を解消する事は可能だ。

ただし、新型85mmは、定価28万円+税、と異常に

高額な高付加価値型レンズであり、当然私も未所有で

あるから、その性能等は全くわからない。

また、今回の記事における4万円級という価格帯の

レンズと比較するような物でも無いであろう)

のであれば、2009年に発売された smc PENTAX-DA ★

55mm/F1.4 (SDM)が、本FA★85/1.4と極めて類似

した描写傾向を持つ。

DA★55/1.4は、APS-C機専用レンズであるが、

85mmx0.65≒55mmという計算式からもわかるように

FA★85/1.4を、2/3程度にスケールダウンして設計

された「ジェネリックレンズ」(=過去の名レンズの

設計を、ほぼそのまま踏襲し、スケールダウンしたもの)

である可能性が極めて高い。

(DA★55/1.4をAPS-C機に装着する事で、

換算83mm/F1.4の画角のレンズとして使える、つまり

FA★85/1.4の「用途代替」が可能となるレンズである)

無理をしてFA★85/1.4を入手するならば、その予算で

ジェネリックのDA★55/1.4と、超名玉のFA77/1.8の

両方を同時に入手する方が、遥かに賢い買い物となる。

----

では、最後に各選出レンズの評価点を記載する。

1)Touit32/1.8=3.8点

2)BURNSIDE35 =3.9点

3)Ai135/2 =3.8点

4)SP200-500 =3.9点

5)NFD50/1.2L =3.0点

6)FA★85/1.4 =4.0点→非推奨

本ブログでは個人DB評価総合(平均)点が4.0点を

超えると「銘玉(名玉)」と称している。

まあ、3.8点以上あれば、買って損は無いと思うが、

今回は、そうした高得点レンズが僅差で5本もある。

一応、最高得点はFA★85/1.4であるが、このレンズは

セミレアな為、不当なプレミアム価格がついてしまって

いる。実用価値は4万円台後半がいいところだし、私の

購入価格もそのあたりだが、現代の中古相場はその2倍

程度もする、その金額ならば絶対に推奨はしない。

それと、各レンズは全て用途がずいぶんと異なる為、

結果的に「Best Buy」は決め難い状態となった(汗)

まあ、とは言え、いずれも悪く無い性能のレンズ群だ。

これらの得点上位レンズが、記事中で挙げた「実用価値」

の価格よりも安価であれば、購入検討の余地はある。

----

さて、今回の「4万円級レンズ編」記事は、このあたり

迄で、次回記事に続く。