新規購入等の理由で、過去の本ブログのレンズ紹介記事では

未紹介のマニアックなレンズを主に紹介するシリーズ記事。

今回もまた、未紹介レンズ4本を取り上げる。

----

まず、今回最初のレンズ

Image may be NSFW.

Clik here to view.

レンズは、TOKINA AF 100mm/f3.5 MACRO

(中古購入価格 3,000円)

カメラは、NIKON D300 (APS-C機)

発売年不明、恐らくは1990年代の製品と思われる、

小型軽量AF中望遠1/2倍マクロレンズ。

正式名称も不明、上記型番はレンズ上に記載されて

いる内容を順次記載したものだが、デザイン上では

バラバラの位置に書かれているので、その順序は不明だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

旧製品のTOKINA AT-X M90 (MACRO) 90mm/f2.5

(本シリーズ第33回記事)を、先般、安価に入手し、

その高描写力に驚いたのだが、そのレンズはジャンク

の半故障品であったので、それよりやや新しい時代と

思われる本レンズを追加購入した。

本レンズは、AF化されてはいるが、旧来のM90/2.5とは

全く異なるレンズだ。プラスチッキーで小型軽量であり、

この仕様およびサイズ感は、推測ではあるが、同時代の

COSINA製のMC 100/3.5 MACRO(特殊レンズ第20回

「平面マクロ編」等参照)の、AF版OEMだと思われる。

購入前の時点では、もうすこし高価な値付けであったが

中古店の店長から「レンズに、ややクモリがありますね、

どうされますか?」という提言があり、

「値引きしていただければ、引き取ります」となって、

比較的安価な価格で入手する事とした。

課題のクモリだが、あまり描写に影響は出ない模様だ。

行きつけの中古店だったので、「うるさい客」と思われて

いるのかも知れないが(汗)私が気にするのは「コスパ」

の要素のみであるから、多少パフォーマンス(性能)が

低い機材であっても、それに見合う低価格であれば、

全く、そのあたり(弱点や瑕疵)は気にしない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

試写を繰り返してみると、COSINA版(MF)と同様の

描写傾向が見られる。すなわち長所としてはピント面の

解像感の高さ、そして弱点としては、ボケ質の固さだ。

これはMF時代の100mm級小口径(F3.5~F4)マクロ

に大変良く見られる特徴であり、1970年代~1980年代

当時の3群5枚(ヘリアー型)や4群5枚、といった

レンズ構成での1/2倍マクロレンズ、具体的には・・

*NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4

(1977年、本シリーズ第16回)

*KONICA MACRO HEXANON AR 105mm/f4

(発売年不明、恐らく1970年代後半、本シリーズ第19回)

*COSINA MC 100/3.5 MACRO(前述)

そして本レンズ

*TOKINA AF100/3.5 MACRO

・・等に共通して見られる特徴である。

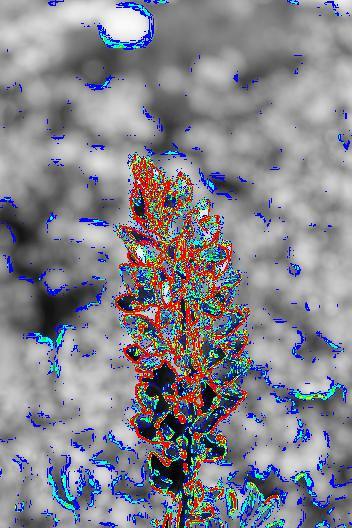

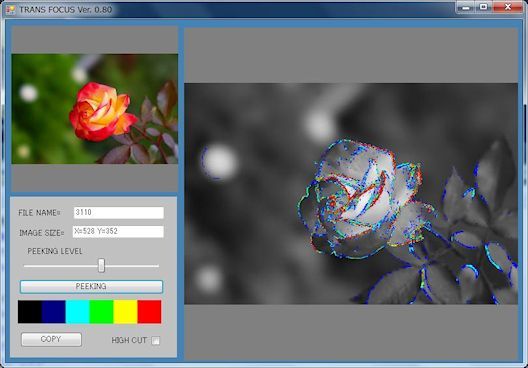

ボケ遷移(ボケ質の変化)を計算する自作ソフトウェア

「Trance Focus」による解析では、以下のような感じだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

赤色で表示されている部分は、ボケの変化が急な場所、

この部位が大きいと、合焦部がシャープな、解像感の高い

印象の写真となる。黄色は、次にボケ遷移のキツい部分

であるが、この写真では殆どそれが無い。

(=つまり、極端なボケ遷移が多い傾向である)

さらに、緑、青と寒色になるにつれ、弱いボケ遷移が

発生している。背景等のアウトフォーカス部に

緑や青の輪郭ボケ遷移が多数発生している場合は、

見た目の印象で「ボケの固い」レンズと見なせる。

また、いわゆる「二線ボケ」が発生している場合には

この解析ソフトでは、その部分に緑や青が表示される。

ボケ質が滑らかなレンズ(例:STF/APD等)では、

この解析ソフトでは、アウトフォーカス部での緑や青

は発生せず、「ボケ質が優秀なレンズだ」と分析できる。

(下写真は、SONY FE 100mm/f2.8 STFでの解析例)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15064548.jpg]()

なお、このソフトウェアは、ユーザー層や市場等に

おいて「ボケ味(注:本ブログでは「ボケ質」と呼ぶ)

が良い」とか「悪い」とか、感覚的で曖昧な評価をして

いる事に対し、「もっとはっきりと、それがわからない

だろうか?」という目的で完全自力開発したソフトだ。

これはユーザー側から出来る希少な「対抗手段」でもある。

(つまり、メーカーや評論家が言う事に惑わされない為)

ただし、自分専用のツールであり、リバース・エンジニア

リング(=中身の知的財産をハッキングされてしまう)の

課題もあり、欲しいと言われても譲れないので念の為。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15064576.jpg]()

さて、本TOKINA AF100/3.5(MACRO)の総括であるが、

COSINA版100/3.5(MACRO)と、同等品だと思われる。

中庸な性能の、こなれた設計を、思い切りコストダウン

して、初級層においても入手しやすくしたコンセプトで

あろう。恐らくCOSINAとの協業で生まれたレンズだと

思われる。ちなみに1990年代でのCOSINA製のMF版は

新品価格が1万円台中ほどと、大変安価であった。

AF化されてはいるが、その駆動は「ガタピシ」となる

ので、MFを中心として使う事が望ましい。

まあ、長所短所がはっきりしているので、それをちゃんと

理解や回避して使う必要がある。

従前の同社AT-X M90(90/2.5)とは、全くの別物であり、

2000年代の同社100/2.8MACRO(後日紹介予定)とも

別物である。勿論、さらに新しい2010年代の同社FiRIN

100/2.8 MACRO(未所有)とも異なると思う。

TOKINA製のマクロレンズに興味が出てきたので、いずれ

2000年代、および2010年代の同社中望遠マクロも

機会があれば中古等で入手したいと思っている。

(追記:2000年代マクロは入手済みで後日紹介予定)

----

さて、次のレンズ

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15065174.jpg]()

レンズは、MINOLTA AF (ZOOM) 28-80mm/f3.5-5.6

(中古購入価格 500円)

カメラは、SONY α65 (APS-C機)

発売年不明、銀色鏡筒であるので、恐らくはMINOLTA

銀塩α機において、銀色ボディ機の販売が始まった

α-Sweet系(1998年~)に対応したキットレンズと

思われ、概ね2000年前後での銀塩末期に発売されて

いた普及版標準ズームであろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15065154.jpg]()

この時代でのα-Sweet系カメラの位置づけであるが、

ごく近い将来での一眼レフのデジタル化を見据えた

普及(ユーザー囲い込み)戦略である。

これの意味は、この時代に安価な銀塩一眼レフを消費者層

に売り、デジタル化した際でも、同じレンズが使える為に、

そのユーザーは、同じメーカーのデジタル一眼レフを

買ってくれる(レンズも既に持っているし、カメラにも

慣れたところだから、今更他社機に乗り換えたくない)

という戦略だ。

この為、α-Sweet系カメラには、初級機というクラスを

遥かに超えた高性能が与えられ、しかも軽量で安価であった。

(例:α-SweetⅡ、2001年、銀塩一眼第27回記事参照。

銀塩一眼第31回総集編記事では、【基本・付加性能】の

項目で、銀塩一眼レフ唯一の5点満点の評価となった機体)

ただ、この販売戦略はMINOLTAだけが行った訳では無く、

CANONは銀塩EOS Kissシリーズを、この2000年前後に

多数の機種を集中的に市場に投入(いずれも未所有)

またNIKONでも、uシリーズ(現在未所有)を同時期に

多数展開している。

ブランド力を主体とする、あのCONTAXでさえも、

唯一と言えるエントリー機CONTAX Aria(1998年)や、

その限定版CONTAX Aria 70th(2002年、現在未所有)

を、この時代に販売していた位である。

(注:ただし、CONTAXでは、MFのY/Cマウントから、

この時代にAF/デジタルのNマウントへ転換している為、

正確には、このAriaの存在は「囲い込み戦略」には

該当せず、女性層を新規ターゲットとした模様だ)

PENTAXは、やや出遅れて *ist(2003年、未所有)の

1機種のみである。この機体はとても高性能で魅力的

ではあったが、すでにデジタル時代に突入していた為

残念ながら購入は見送り、デジタル版の *istDs

(2004年、デジタル一眼レフ・クラッシックス第2回)

を入手している。

さて、MINOLTAの話に戻るが、前述のようにα-Sweet系

ボディは高性能な機体が多いが、付属(キット)レンズ

は、比較的凡庸なスペックである。

上位機種の超傑作機MINOLTA α-7(銀塩一眼第29回)

には、AF24-105/3.5-4.5(ミラーレス・マニアックス

第56回記事)が付属していたのだが、α-7やα-9の

購入層は中上級者である事と、当時のミノルタには

優秀なα用単焦点レンズが多数存在していた為、レンズ

キットは購入せず、殆どがボディ単体購入であっただろう。

私も、当該AF24-105は別途単独で購入している(比較的

高性能なレンズではある、良く「花火撮影」に用いた。

銀塩での、このレンズの画角範囲が、打ち上げ花火には

最適だったのだ)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15070058.jpg]()

さて、そんな状況の中、本AF28-80/3.5-5.6は

やはり凡庸なスペックのレンズだ。

唯一、差別化要因と思われるのは、準マクロ仕様であり、

最短撮影距離が38cmとなっている。

今となってはスペックも分からず、距離指標も何も無い

レンズなので、正確な撮影倍率は不明であるが、

概算では、望遠端での撮影範囲は、約17cmx11cmと

なって、これは約1/5倍マクロに相当する。

1990年代では、まだ「マクロ」の定義(公称値)が

曖昧であったが、2000年代頃からでは、1/2倍

あるいは1/3倍(注:メーカー毎による)を超える

ものでは無いと、MACROとは称さなくなっている。

本レンズも正式型番内には恐らくMACROの表記は無く、

レンズ下部に、小さく「0.38m/1.3ft MACRO」の

記載があるだけの状態だ。

ただまあ、今回使用のα65であれば、APS-C機で

1.5倍、さらにデジタル(スマート)テレコンバーター

機能で2倍の画角が得られる為、都合、換算約2/3倍

まで撮影倍率を高める事は可能だ。本ブログのレンズ

紹介記事では、過剰なトリミング掲載は禁ずるルールと

なってはいるが、一般使用においては、トリミング編集

の併用で撮影倍率的な不満は少ない事であろう。

なお、望遠端開放F値がF5.6と暗い為、近接撮影でも

大きな背景ボケは得る事は出来ない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15070050.jpg]()

総括だが、何の変哲も無い銀塩末期の廉価版標準ズーム

である、描写力は可も無く不可も無し。解像感は

そこそこあるが、ボケが固く、ボケ質破綻が起こる。

他には、特筆できる特徴は無し。

現代の中古市場においては、古い時代の標準ズームは

不人気レンズの代表格でもあり、程度がそこそこ良い

本レンズも、ジャンク品扱いとして、僅かに500円の

価格であった。

近年、特にジャンク品の中古相場が下がってきていて

2010年代末以降においては、だいたい300~2000円

程度の価格帯となってきている。

いわゆる「ワンコイン・レッスン」(独自用語;

500円程度で古いレンズを買って来て、試写しながら

そのレンズの長所短所を見極め、長所を活かし、

短所を回避して用いる為の練習(研究)用途に用いる)

においては、まあまあ向いているレンズかも知れないが、

銀塩末期のレンズであり、オールドズームよりも、目立つ

弱点が少ないので、あまり練習にはならないかも知れない。

----

では、次のシステム

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15070606.jpg]()

レンズは、CANON EF70-210mm/f4 (最初期型)

(中古購入価格 2,500円)

カメラは、CANON EOS 8000D (APS-C機)

1987年発売の、開放F値固定型AF望遠ズームレンズ。

準ジャンク品としての安価な購入である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15070646.jpg]()

ほぼ同スペックの、近代(2000年代/2010年代)の

EF70-200mm F4L IS(/Ⅱ)USMが存在するが、

それらは20万円近くもする高額レンズであり、初級中級層

においては、「小三元レンズ」として「神格化」されて

いる状態だ。(注:「小三元」自体、正規の写真用語では

無いが、あえてそれを認めるならば「開放F4固定ズーム

を広角、標準、望遠で3本全て揃える事」が正しい定義で

あるから、たった1本のF4やF2.8ズームを買ったところで

「小三元」にも「大三元」にもならない)

本レンズは最初期の銀塩EOSの登場(1987年)に合わせ

旧来のFDマウントの廃止(EFとは互換性無し)により、

ユーザーの不評を買った事に対応するべく、低価格で

高性能なズームレンズを、ずらりと並べた市場戦略の

一環であろう。

(注:最初期のEOSには、むしろ単焦点レンズは少ない、

恐らくだが、やはり、そのマウント変更とからめて、

「もうズームの時代ですよ、新しいEOS用AFズームを

買ってください」と、FD単焦点レンズユーザーの

反感を解消する目的もあったと思われる)

現代となっては、本EF70-210/4の詳細は不明ではあるが、

恐らくは、MF時代の(New)FD 70-210mm/f4(1980年)

の焼き直しAF版であろう。

旧来の(New)FD 70-210mm/f4は、ハイコスパ名玉編

第11回記事で、堂々の第6位にランクインした名玉

であり、個人的にも高く評価している望遠ズームだ。

そのFDレンズは9群12枚、最短1.2m、フィルター径

φ58mm、ワンハンドズーム、というスペックである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15071240.jpg]()

本EF70-210/4はレンズ構成8群11枚、最短撮影距離は、

MACRO域指標があるが正確な値は不明、恐らくは1.2mと

FD版と同様だ。でもMACRO域でもAFが効き、MACRO域を

使用するか否かのAF距離エリア切換スイッチがある。

ワンハンドズーム構造に近い直進式ズームであるが

ピントリングがかなり細い為、MF操作性は、NewFD型

よりも悪化している。

フィルター径は、両者同じφ58mmであるが、AF構造

となった事で、やや大型化、重量は600g以上もあり、

後年には、やや小型化された望遠ズームが発売

されているようだ(その代わり、開放F値固定型では

なくなってしまっている)

非USM仕様の為、AFは速度的に、ややかったるい。

AF精度も期待出来ない為、MFで使いたいのではあるが

1)今回使用の母艦EOS 8000Dのファインダー性能の低さ。

2)EOS機全般で、一々MFモードにスイッチを切り替えない

とMFが動作しない。(=フルタイムMF仕様では無い)

3)クラッチが外れた状態でもピントリングの動作感触が

滑らかでは無く、MF操作が快適では無い。

という、いくつかの課題により、MF操作には向いていない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15071298.jpg]()

長所だが、さすがに名玉(New)FD70-210/4の直系だ、

ボケ質が良く、ボケ質破綻も少ない。解像感は高いとは

言いがたいが、これは設計コンセプトであろう。

他の同時代(1980年代前後)の望遠ズームのように、

望遠域にズーミングすると、急激に解像感が低くなる

ような状態は少なく、ズーム全域、および撮影距離全域、

それと絞り値全般、において、バランスの良い描写性能

を目指した設計である事が見て取れる。

すなわち、ある撮影条件において爆発的(ピーキー)な

高描写力は得られないものの、多くの使用条件で高性能

が発揮できるという、ビギナー層向けのコンセプトだ。

ただし、ビギナー向けと言うものの、こうした安定志向

の設計コンセプトは悪くなく、個人的には好みである。

MF版(New FD)に比べて、AF化した事で、むしろ

性能が悪化してしまった(=AFは精度・速度不足であり

MFで使うには操作性が悪い、また他社ミラーレス機で

使用したい場合、アダプター汎用性が低い)という弱点は

あるのだが、基本的には悪く無いレンズである。

最新「小三元レンズ」の、およそ50分の1以下の値段で

購入できる為、まずは本レンズを入手して試してみたら

どうであろうか? あるいは、「小三元レンズ」の

ユーザー層であっても、本EF70-210/4を重複購入して

撮り比べをしてみるのも面白いかも知れない。

勿論最新レンズには手も足も出ない総合性能ではあろうが、

実用上での描写力的な差異は、意外に少ないと感じるかも

知れない。そして、その事が「コスパとは何か?」という

点について考えさせられる結果となるかも知れないからだ。

----

次は、今回ラストのレンズ

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15071693.jpg]()

レンズは、SIGMA 40mm/f1.4 DG HSM | Art

(新古品購入価格 100,000円)(以下、A40/1.4)

カメラは、CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

2018年発売の高描写力AF単焦点大口径準標準レンズ。

SIGMA ART LINEを代表する新鋭高解像力レンズであり、

一眼レフ用マウントの他、ミラーレス機用マウントでも

順次発売されている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15071690.jpg]()

例によって「内蔵手ブレ補正機構無し」の硬派な

製品コンセプトは、個人的には好みである。

すなわち「余分な手ブレ補正を外して、その分、高性能な

設計に特化した。開放から十分に使える高描写力であるし、

手ブレ補正機能なんぞ、そもそもいらないでしょう?」

という設計思想には、十分に賛同できる。

よって、ART LINEのレンズは、既に5本を購入して

しまっているのだが、課題はいずれも、とても高価な

事である。マクロのA70/2.8を除いては、50mm,85mm

135mm(全て本シリーズで紹介済み)、本40mmの

いずれも10万円前後の中古購入価格であり、コスト高が

甚だしい。

ただ、パフォーマンスが高いので、総合的なコスパの

比率は悪くは無いが、それでも標準点(5点満点で3点)

を超えるコスパ評価点は与える事は出来ず、本レンズ

では2点となっている。

まあすなわち、典型的な「業務用途専用」レンズであり

一般的な趣味撮影に用いるには、価格の高さ、オーバー

スペック、そして重量の重さ(本レンズは1200gもある)

において、全く適していない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15081666.jpg]()

さて、本レンズはメーカー側の謳い文句としては

「ハイエンド・シネレンズの要求を満たす光学性能」

とあるが、これはいったいどういう意味なのであろうか?

詳細が記載されていないので、こちら側で勝手に推測

しよう。

この手の新鋭シネレンズと言えば「Super 35mmセンサー」

での8K映像対応であろう。

Super 35mmとは、アナログ映画で70mmとか、その半分

のスティル写真用ライカ版35mm(いわゆるフルサイズ)

よりも大きい、という訳では無く、24mmx14mmの

APS-C型センサーに近いフォーマット(センサーサイズ)

ではあるが、アスペクトが16:9 (≒1:1.77)に近い。

これで8K画像を撮影する場合、8Kとは、一般ハイビジョン

の縦横4倍の解像度である為、横は1920x4=7680ピクセル

となる。24mmのセンサー横幅を7680pix.で割ると、

ピクセルピッチは約3.1μmとなる。これを解像力の単位に

換算すると、約160LP/mmだ。

近年の(写真用)高解像力レンズと言っても、こうした

LP/mm値は、全て非公開なのであるが、最良のもので、

250LP/mm、悪くても180~200LP/mmはあるだろう。

すると、160P/mmは少々控えめな数値に思える。現に

銀塩時代での優秀な交換レンズでも、170LP/mm程度

の値を持つものは存在していた(私自身で実測済み)

だが、200LP/mmとかの値は画面中心部等での最良の値

であり、画面周辺部等では、解像力は一般に大きく低下

してしまう事が常である。

すると、本A40/1.4においては、画面周辺部においても

160LP/mmの性能が保証されているという意味で

あろうか? そうだとすると、なかなか凄い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15081626.jpg]()

なお、今回使用のEOS 7D MarkⅡは、ピクセルピッチが

約4μmのAPS-C機だ、比較的ピクセルピッチが狭い機体

を母艦とする事で、3.1μm対応と思われる本A40/1.4

の性能を見る目論見ではあったが、ローパス有りの

仕様であるし、画面周辺での収差カットの意味でも

APS-C機の使用ではあったが、この推測性能があれば、

そうした細かい配慮は不要であったと思われる。

これであれば、CANON機では例えばEOS 5Ds R(未所有)

(フルサイズ機、5000万画素であり、EOS 7DⅡと同様に、

ピクセルピッチが約4μmと小さいが、準ローパスレス

仕様となっていて、解像力の向上を謳った機種)でも、

何も問題なく使えるであろう。

その機体は高価な為、所有してはいないが、いずれ

年月が過ぎ中古が安価になれば購入検討の余地はある。

そうした際に、カメラスペックに見合った交換レンズの

使用が必須となる訳だ。先に超高性能レンズを所有して

いれば、カメラは後から性能が上がって来た場合でも

十分に対応できる、そういう意味でも、カメラの価値

よりもレンズの価値が上回る(持論の「1対4の法則」)

のは、当然だと言えると思う。

なお、銀塩時代では、トリミング処理は、画質劣化の

面で非推奨であったが、デジタル写真においては、

用途に応じた要求解像度を満たす範囲でトリミング

編集処理は自在である。(注:主に静止画の場合)

その際、本レンズが銀塩時代のレンズの少なくとも

1.5倍、場合により2倍の解像力を持つのであれば、

旧来のレンズの2倍までトリミングに耐えられる

事となる。簡単に言えば本レンズは40mmの単焦点

であるが、トリミング前提で80mm程度までの中望遠

画角を得ても、実用範囲である、という意味だ。

まあつまり、近年のSIGMA ART LINEの単焦点群は、

そういう目的(画角面では仮想ズームとなる)に

使うのが有益であると、本レンズの高解像力を見て

思った次第だ。

---

さて、解像力の話ばかりでは、正直、面白くは無い。

個人的には、解像力(感)は、レンズ性能上での重要な

要素では無く、むしろ大口径レンズで特に気になるのは

「ボケ質」および「ボケ質破綻」である。

今回の試写の範囲では、ボケ質はなかなか良好である。

あまりに解像力を高めた設計とすると、とたんにボケ質が

悪化する(つまり、球面収差、コマ収差、色収差を

優先的に補正すると、像面湾曲収差、非点収差が強まる)

のではあるが、まあそれは銀塩時代頃の話であって、

現代レンズでの十数群十数枚というコンピューター設計の

複雑な構成の場合は、諸収差はすべて問題無い範囲で

補正されている。

銀塩時代では、ユーザー側も評価のスキルが低かったり

世情や風潮もあった為、写真を、目で見て比較的容易に

判断できる、解像力(解像感)、色収差、歪曲収差、

周辺減光、といった項目のみを重点的に補正した設計で

あった。つまり、それらは評論家やマニア層でも判断

できる為(逆に言えば、それらしか評価しない為)

それらが優秀であれば、イコール「良いレンズ」という

市場での評価になったからだ。

(参考:特に「開放からシャープ」という表現がある

場合は要注意だ。あまりにも、ありきたりな評価・文言で

ある為、その評価者は何もわかっていない場合もある。

はたまた「解放からシャープ」と書いてあったら、もう

どうしょうも無い、技術用語とか言う以前に、国語すら

わかっていないレベルの評価内容であろう)

現代では、色々とうるさいマニア層も増えてきているので

単に「解像感があり歪曲収差が少ない」といって、それを

良いレンズだと単純に思い込んでしまう風潮は減った。

まあ、だからこそ、諸収差をバランスよく補正した設計が

求められるようになってきている。

そしてコンピューター光学設計技術の発展も、そうした

複雑な構成のレンズは、手計算では設計不能(とても

時間がかかってしまう)ので、それも役に立っている。

でも結果として、そうした高性能レンズは、大きく重く

高価な「三重苦レンズ」となってしまうのだ。

本A40/1.4も典型的な「三重苦」だ、このレンズを

趣味撮影に持ち出すのは「苦行」とも言える重さ

(カメラ込みで2kgオーバー)である。

ただ「三重苦」の中で「高価である」という部分は、

ユーザーには大きな負担となるが、メーカー側としては、

2010年代に大きく縮退した交換レンズ市場を維持する

為に、販売数が少なくても、利益でカバーできる

高付加価値(高利益率)レンズを作って売りたいので、

それについては、メーガー側の営業戦略には合致している。

この事を、ユーザー側から見れば、「高価になりすぎた

レンズを買うか、買わないか?」の選択となるのだが、

勿論「あまりに不条理に高額だ」と判断するならば

買い控えをすれば良い。市場のレンズが全て高価格に

なりすぎて、誰も買わないのであれば、次の時代では

メーカーも低価格レンズを作らざるを得なくなる。

(注:現に、2018年頃から、中国製等の安価な交換

レンズが多数市場参入している。勿論これは、日本市場

における交換レンズが高価になりすぎて、低価格帯市場

に隙がでているところを狙った市場参入である。

国内メーカーでは、そうした「安価な売りっぱなし」

という市場戦略は取れない為、これに対抗するのは難しい。

ただし、ごく最近では、TAMRONはM1:2シリーズ、

SIGMAではIシリーズという、比較的低価格で高性能な

新規シリーズ製品の展開を始めたところだ。

まあ、ここ数年間の状態では、新鋭レンズ群は誰が

見ても高価すぎるので、ますます上級層やマニア層の

「レンズ離れ」が加速しているところであったので、

このあたりで、低価格帯に、いったん市場を調整する

必要があったのだろう・・)

まあ、そんな状況であるからか、本レンズ(新古品)は

中古市場で数ヶ月間も売れ残っていた状況であった、

私は当初「ほらみた事か! 高すぎるのだよ、こんな

レンズ、誰が欲しがるのだ?」と、ちょっと批判的な

考えから、SIGMA A35mm/1.4(本レンズのおよそ半額

の中古相場)を物色している状態(相場下落待ち)で

あったのだが・・・

あまりにA40/1.4が売れ残っているので

「どんなレンズだろうか?」と、WEBでレンズ仕様を

チェックすると、なかなか凄そうに思えた。

本レンズの評価記事は殆ど無い(誰も買っていない?)

し、あったとしても、例えば流通(市場)側が、高価な

本レンズを売りたいが為の宣伝記事であったり、あるいは

「高価なレンズ=常に良いレンズ」と勘違いしている

初級中級層の記事であれば、参照する価値も無い。

結局私は、「他のART LINEレンズと同等以上であれば、

性能的には不満は無いだろう」と、一種の「怖いもの

見たさ」で購入に至った次第である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15081654.jpg]()

総論だが、確かに高性能レンズである。被写界深度が

思ったよりも浅い為に、ピント歩留まりはあまり良く無い

が、それでも無事ピントが決まれば解像感は不満は無い。

ボケ質は被写界深度が極浅の状態での大ボケは問題無し、

中間(絞り)ボケでも、ボケ質破綻は少ない。

課題だが、太陽光が直接入射する等の超逆光状態では、

レンズ構成枚数が多いからか?内面反射が繰り返されて

かなりフレアっぽく、コントラストの低下が甚だしい。

ただまあ、これは無謀な「限界性能テスト」であるから、

通常使用の場合では、立派な付属フード(ワンタッチ

解除ボタン付き)を必ず装着するならば殆ど問題は無い。

後は、やはり大きさと重さであろう、よほどの覚悟が

無いと趣味撮影には持ち出す気は起こらない。

業務撮影専用レンズであろうが、それでも、ART LINE

のレンズを数本も持ち出そうとすると、もう簡単には

持ち歩けない重さとなる。ハンドリング的にはART LINE

は、どれか1本だけの持ち出しに制限される事となり、

その場合、撮影条件にマッチしやすい中望遠(A85mmや

A135mm等)レンズに比べ、A40/1.4という選択肢が

多いかどうか?が課題となる。まあ、近距離での人物

撮影程度にしか用途は無いだろうと思われるが、それも

また撮影状況によりけりであろう。

つまり、本レンズは「用途開発」が必要な状況であり、

本レンズを有益に使える撮影シーンを(ユーザー毎に)

考察して、最適なパフォーマンスを発揮できる環境を

創り出すことが、ユーザーに求められる条件である。

でも、それはかなり難しい話だ。

また、マニア的視点から言えば、本レンズには特徴的な

長所や短所は見当たらず、クセの無い「超優等生的」な

レンズに見えてしまう事であろう。別の言葉で言えば

「面白味の無いレンズ」という評価にも繋がってしまう。

結論的に言えば、本A40/1.4は上級層、職業写真家層

における実用的撮影ての専用レンズであり、その他の層、

つまり初級中級層、マニア層には向かないレンズだと

思われる。つまりできるだけ撮影者への技法上での負担が

無い状態で、常に安定した高描写力を得る為のレンズだ。

又、本A40/1.4の高解像力は、トリミング編集の自由度

を格段に高める為、そういう意味でも、プロユース

(商業写真用途)に向くレンズであろう。

「買いか否か」は、そのユーザー毎の求めるニーズの差に

より決まるであろう。「使い道が考え難い」と言うならば

わざわざ「三重苦」レンズを買う必要は無いと思う。

それに、優等生すぎる点も、むしろ不満だ。

マニア層に売りたいならば、「必ずスタジオ等の室内で

三脚を立てて使う(だから手ブレ補正もいらないし、

逆光耐性が低くても良い)」といった設計思想は、あまり

面白く無い。優等生である必要は無く、特徴や個性のある

レンズが欲しい訳だ。

逆に、業務(実用)撮影において、歩留まり(成功率)を

高めながらガンガンに使うのであれば、必携のレンズと

なりうる。まあ、あくまでユーザーの用途次第であろう。

----

さて、今回の第38回記事は、このあたり迄で、

次回記事に続く。

未紹介のマニアックなレンズを主に紹介するシリーズ記事。

今回もまた、未紹介レンズ4本を取り上げる。

----

まず、今回最初のレンズ

Clik here to view.

(中古購入価格 3,000円)

カメラは、NIKON D300 (APS-C機)

発売年不明、恐らくは1990年代の製品と思われる、

小型軽量AF中望遠1/2倍マクロレンズ。

正式名称も不明、上記型番はレンズ上に記載されて

いる内容を順次記載したものだが、デザイン上では

バラバラの位置に書かれているので、その順序は不明だ。

Clik here to view.

(本シリーズ第33回記事)を、先般、安価に入手し、

その高描写力に驚いたのだが、そのレンズはジャンク

の半故障品であったので、それよりやや新しい時代と

思われる本レンズを追加購入した。

本レンズは、AF化されてはいるが、旧来のM90/2.5とは

全く異なるレンズだ。プラスチッキーで小型軽量であり、

この仕様およびサイズ感は、推測ではあるが、同時代の

COSINA製のMC 100/3.5 MACRO(特殊レンズ第20回

「平面マクロ編」等参照)の、AF版OEMだと思われる。

購入前の時点では、もうすこし高価な値付けであったが

中古店の店長から「レンズに、ややクモリがありますね、

どうされますか?」という提言があり、

「値引きしていただければ、引き取ります」となって、

比較的安価な価格で入手する事とした。

課題のクモリだが、あまり描写に影響は出ない模様だ。

行きつけの中古店だったので、「うるさい客」と思われて

いるのかも知れないが(汗)私が気にするのは「コスパ」

の要素のみであるから、多少パフォーマンス(性能)が

低い機材であっても、それに見合う低価格であれば、

全く、そのあたり(弱点や瑕疵)は気にしない。

Clik here to view.

描写傾向が見られる。すなわち長所としてはピント面の

解像感の高さ、そして弱点としては、ボケ質の固さだ。

これはMF時代の100mm級小口径(F3.5~F4)マクロ

に大変良く見られる特徴であり、1970年代~1980年代

当時の3群5枚(ヘリアー型)や4群5枚、といった

レンズ構成での1/2倍マクロレンズ、具体的には・・

*NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4

(1977年、本シリーズ第16回)

*KONICA MACRO HEXANON AR 105mm/f4

(発売年不明、恐らく1970年代後半、本シリーズ第19回)

*COSINA MC 100/3.5 MACRO(前述)

そして本レンズ

*TOKINA AF100/3.5 MACRO

・・等に共通して見られる特徴である。

ボケ遷移(ボケ質の変化)を計算する自作ソフトウェア

「Trance Focus」による解析では、以下のような感じだ。

Clik here to view.

この部位が大きいと、合焦部がシャープな、解像感の高い

印象の写真となる。黄色は、次にボケ遷移のキツい部分

であるが、この写真では殆どそれが無い。

(=つまり、極端なボケ遷移が多い傾向である)

さらに、緑、青と寒色になるにつれ、弱いボケ遷移が

発生している。背景等のアウトフォーカス部に

緑や青の輪郭ボケ遷移が多数発生している場合は、

見た目の印象で「ボケの固い」レンズと見なせる。

また、いわゆる「二線ボケ」が発生している場合には

この解析ソフトでは、その部分に緑や青が表示される。

ボケ質が滑らかなレンズ(例:STF/APD等)では、

この解析ソフトでは、アウトフォーカス部での緑や青

は発生せず、「ボケ質が優秀なレンズだ」と分析できる。

(下写真は、SONY FE 100mm/f2.8 STFでの解析例)

Clik here to view.

おいて「ボケ味(注:本ブログでは「ボケ質」と呼ぶ)

が良い」とか「悪い」とか、感覚的で曖昧な評価をして

いる事に対し、「もっとはっきりと、それがわからない

だろうか?」という目的で完全自力開発したソフトだ。

これはユーザー側から出来る希少な「対抗手段」でもある。

(つまり、メーカーや評論家が言う事に惑わされない為)

ただし、自分専用のツールであり、リバース・エンジニア

リング(=中身の知的財産をハッキングされてしまう)の

課題もあり、欲しいと言われても譲れないので念の為。

Clik here to view.

COSINA版100/3.5(MACRO)と、同等品だと思われる。

中庸な性能の、こなれた設計を、思い切りコストダウン

して、初級層においても入手しやすくしたコンセプトで

あろう。恐らくCOSINAとの協業で生まれたレンズだと

思われる。ちなみに1990年代でのCOSINA製のMF版は

新品価格が1万円台中ほどと、大変安価であった。

AF化されてはいるが、その駆動は「ガタピシ」となる

ので、MFを中心として使う事が望ましい。

まあ、長所短所がはっきりしているので、それをちゃんと

理解や回避して使う必要がある。

従前の同社AT-X M90(90/2.5)とは、全くの別物であり、

2000年代の同社100/2.8MACRO(後日紹介予定)とも

別物である。勿論、さらに新しい2010年代の同社FiRIN

100/2.8 MACRO(未所有)とも異なると思う。

TOKINA製のマクロレンズに興味が出てきたので、いずれ

2000年代、および2010年代の同社中望遠マクロも

機会があれば中古等で入手したいと思っている。

(追記:2000年代マクロは入手済みで後日紹介予定)

----

さて、次のレンズ

Clik here to view.

(中古購入価格 500円)

カメラは、SONY α65 (APS-C機)

発売年不明、銀色鏡筒であるので、恐らくはMINOLTA

銀塩α機において、銀色ボディ機の販売が始まった

α-Sweet系(1998年~)に対応したキットレンズと

思われ、概ね2000年前後での銀塩末期に発売されて

いた普及版標準ズームであろう。

Clik here to view.

ごく近い将来での一眼レフのデジタル化を見据えた

普及(ユーザー囲い込み)戦略である。

これの意味は、この時代に安価な銀塩一眼レフを消費者層

に売り、デジタル化した際でも、同じレンズが使える為に、

そのユーザーは、同じメーカーのデジタル一眼レフを

買ってくれる(レンズも既に持っているし、カメラにも

慣れたところだから、今更他社機に乗り換えたくない)

という戦略だ。

この為、α-Sweet系カメラには、初級機というクラスを

遥かに超えた高性能が与えられ、しかも軽量で安価であった。

(例:α-SweetⅡ、2001年、銀塩一眼第27回記事参照。

銀塩一眼第31回総集編記事では、【基本・付加性能】の

項目で、銀塩一眼レフ唯一の5点満点の評価となった機体)

ただ、この販売戦略はMINOLTAだけが行った訳では無く、

CANONは銀塩EOS Kissシリーズを、この2000年前後に

多数の機種を集中的に市場に投入(いずれも未所有)

またNIKONでも、uシリーズ(現在未所有)を同時期に

多数展開している。

ブランド力を主体とする、あのCONTAXでさえも、

唯一と言えるエントリー機CONTAX Aria(1998年)や、

その限定版CONTAX Aria 70th(2002年、現在未所有)

を、この時代に販売していた位である。

(注:ただし、CONTAXでは、MFのY/Cマウントから、

この時代にAF/デジタルのNマウントへ転換している為、

正確には、このAriaの存在は「囲い込み戦略」には

該当せず、女性層を新規ターゲットとした模様だ)

PENTAXは、やや出遅れて *ist(2003年、未所有)の

1機種のみである。この機体はとても高性能で魅力的

ではあったが、すでにデジタル時代に突入していた為

残念ながら購入は見送り、デジタル版の *istDs

(2004年、デジタル一眼レフ・クラッシックス第2回)

を入手している。

さて、MINOLTAの話に戻るが、前述のようにα-Sweet系

ボディは高性能な機体が多いが、付属(キット)レンズ

は、比較的凡庸なスペックである。

上位機種の超傑作機MINOLTA α-7(銀塩一眼第29回)

には、AF24-105/3.5-4.5(ミラーレス・マニアックス

第56回記事)が付属していたのだが、α-7やα-9の

購入層は中上級者である事と、当時のミノルタには

優秀なα用単焦点レンズが多数存在していた為、レンズ

キットは購入せず、殆どがボディ単体購入であっただろう。

私も、当該AF24-105は別途単独で購入している(比較的

高性能なレンズではある、良く「花火撮影」に用いた。

銀塩での、このレンズの画角範囲が、打ち上げ花火には

最適だったのだ)

Clik here to view.

やはり凡庸なスペックのレンズだ。

唯一、差別化要因と思われるのは、準マクロ仕様であり、

最短撮影距離が38cmとなっている。

今となってはスペックも分からず、距離指標も何も無い

レンズなので、正確な撮影倍率は不明であるが、

概算では、望遠端での撮影範囲は、約17cmx11cmと

なって、これは約1/5倍マクロに相当する。

1990年代では、まだ「マクロ」の定義(公称値)が

曖昧であったが、2000年代頃からでは、1/2倍

あるいは1/3倍(注:メーカー毎による)を超える

ものでは無いと、MACROとは称さなくなっている。

本レンズも正式型番内には恐らくMACROの表記は無く、

レンズ下部に、小さく「0.38m/1.3ft MACRO」の

記載があるだけの状態だ。

ただまあ、今回使用のα65であれば、APS-C機で

1.5倍、さらにデジタル(スマート)テレコンバーター

機能で2倍の画角が得られる為、都合、換算約2/3倍

まで撮影倍率を高める事は可能だ。本ブログのレンズ

紹介記事では、過剰なトリミング掲載は禁ずるルールと

なってはいるが、一般使用においては、トリミング編集

の併用で撮影倍率的な不満は少ない事であろう。

なお、望遠端開放F値がF5.6と暗い為、近接撮影でも

大きな背景ボケは得る事は出来ない。

Clik here to view.

である、描写力は可も無く不可も無し。解像感は

そこそこあるが、ボケが固く、ボケ質破綻が起こる。

他には、特筆できる特徴は無し。

現代の中古市場においては、古い時代の標準ズームは

不人気レンズの代表格でもあり、程度がそこそこ良い

本レンズも、ジャンク品扱いとして、僅かに500円の

価格であった。

近年、特にジャンク品の中古相場が下がってきていて

2010年代末以降においては、だいたい300~2000円

程度の価格帯となってきている。

いわゆる「ワンコイン・レッスン」(独自用語;

500円程度で古いレンズを買って来て、試写しながら

そのレンズの長所短所を見極め、長所を活かし、

短所を回避して用いる為の練習(研究)用途に用いる)

においては、まあまあ向いているレンズかも知れないが、

銀塩末期のレンズであり、オールドズームよりも、目立つ

弱点が少ないので、あまり練習にはならないかも知れない。

----

では、次のシステム

Clik here to view.

(中古購入価格 2,500円)

カメラは、CANON EOS 8000D (APS-C機)

1987年発売の、開放F値固定型AF望遠ズームレンズ。

準ジャンク品としての安価な購入である。

Clik here to view.

EF70-200mm F4L IS(/Ⅱ)USMが存在するが、

それらは20万円近くもする高額レンズであり、初級中級層

においては、「小三元レンズ」として「神格化」されて

いる状態だ。(注:「小三元」自体、正規の写真用語では

無いが、あえてそれを認めるならば「開放F4固定ズーム

を広角、標準、望遠で3本全て揃える事」が正しい定義で

あるから、たった1本のF4やF2.8ズームを買ったところで

「小三元」にも「大三元」にもならない)

本レンズは最初期の銀塩EOSの登場(1987年)に合わせ

旧来のFDマウントの廃止(EFとは互換性無し)により、

ユーザーの不評を買った事に対応するべく、低価格で

高性能なズームレンズを、ずらりと並べた市場戦略の

一環であろう。

(注:最初期のEOSには、むしろ単焦点レンズは少ない、

恐らくだが、やはり、そのマウント変更とからめて、

「もうズームの時代ですよ、新しいEOS用AFズームを

買ってください」と、FD単焦点レンズユーザーの

反感を解消する目的もあったと思われる)

現代となっては、本EF70-210/4の詳細は不明ではあるが、

恐らくは、MF時代の(New)FD 70-210mm/f4(1980年)

の焼き直しAF版であろう。

旧来の(New)FD 70-210mm/f4は、ハイコスパ名玉編

第11回記事で、堂々の第6位にランクインした名玉

であり、個人的にも高く評価している望遠ズームだ。

そのFDレンズは9群12枚、最短1.2m、フィルター径

φ58mm、ワンハンドズーム、というスペックである。

Clik here to view.

MACRO域指標があるが正確な値は不明、恐らくは1.2mと

FD版と同様だ。でもMACRO域でもAFが効き、MACRO域を

使用するか否かのAF距離エリア切換スイッチがある。

ワンハンドズーム構造に近い直進式ズームであるが

ピントリングがかなり細い為、MF操作性は、NewFD型

よりも悪化している。

フィルター径は、両者同じφ58mmであるが、AF構造

となった事で、やや大型化、重量は600g以上もあり、

後年には、やや小型化された望遠ズームが発売

されているようだ(その代わり、開放F値固定型では

なくなってしまっている)

非USM仕様の為、AFは速度的に、ややかったるい。

AF精度も期待出来ない為、MFで使いたいのではあるが

1)今回使用の母艦EOS 8000Dのファインダー性能の低さ。

2)EOS機全般で、一々MFモードにスイッチを切り替えない

とMFが動作しない。(=フルタイムMF仕様では無い)

3)クラッチが外れた状態でもピントリングの動作感触が

滑らかでは無く、MF操作が快適では無い。

という、いくつかの課題により、MF操作には向いていない。

Clik here to view.

ボケ質が良く、ボケ質破綻も少ない。解像感は高いとは

言いがたいが、これは設計コンセプトであろう。

他の同時代(1980年代前後)の望遠ズームのように、

望遠域にズーミングすると、急激に解像感が低くなる

ような状態は少なく、ズーム全域、および撮影距離全域、

それと絞り値全般、において、バランスの良い描写性能

を目指した設計である事が見て取れる。

すなわち、ある撮影条件において爆発的(ピーキー)な

高描写力は得られないものの、多くの使用条件で高性能

が発揮できるという、ビギナー層向けのコンセプトだ。

ただし、ビギナー向けと言うものの、こうした安定志向

の設計コンセプトは悪くなく、個人的には好みである。

MF版(New FD)に比べて、AF化した事で、むしろ

性能が悪化してしまった(=AFは精度・速度不足であり

MFで使うには操作性が悪い、また他社ミラーレス機で

使用したい場合、アダプター汎用性が低い)という弱点は

あるのだが、基本的には悪く無いレンズである。

最新「小三元レンズ」の、およそ50分の1以下の値段で

購入できる為、まずは本レンズを入手して試してみたら

どうであろうか? あるいは、「小三元レンズ」の

ユーザー層であっても、本EF70-210/4を重複購入して

撮り比べをしてみるのも面白いかも知れない。

勿論最新レンズには手も足も出ない総合性能ではあろうが、

実用上での描写力的な差異は、意外に少ないと感じるかも

知れない。そして、その事が「コスパとは何か?」という

点について考えさせられる結果となるかも知れないからだ。

----

次は、今回ラストのレンズ

Clik here to view.

(新古品購入価格 100,000円)(以下、A40/1.4)

カメラは、CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

2018年発売の高描写力AF単焦点大口径準標準レンズ。

SIGMA ART LINEを代表する新鋭高解像力レンズであり、

一眼レフ用マウントの他、ミラーレス機用マウントでも

順次発売されている。

Clik here to view.

製品コンセプトは、個人的には好みである。

すなわち「余分な手ブレ補正を外して、その分、高性能な

設計に特化した。開放から十分に使える高描写力であるし、

手ブレ補正機能なんぞ、そもそもいらないでしょう?」

という設計思想には、十分に賛同できる。

よって、ART LINEのレンズは、既に5本を購入して

しまっているのだが、課題はいずれも、とても高価な

事である。マクロのA70/2.8を除いては、50mm,85mm

135mm(全て本シリーズで紹介済み)、本40mmの

いずれも10万円前後の中古購入価格であり、コスト高が

甚だしい。

ただ、パフォーマンスが高いので、総合的なコスパの

比率は悪くは無いが、それでも標準点(5点満点で3点)

を超えるコスパ評価点は与える事は出来ず、本レンズ

では2点となっている。

まあすなわち、典型的な「業務用途専用」レンズであり

一般的な趣味撮影に用いるには、価格の高さ、オーバー

スペック、そして重量の重さ(本レンズは1200gもある)

において、全く適していない。

Clik here to view.

「ハイエンド・シネレンズの要求を満たす光学性能」

とあるが、これはいったいどういう意味なのであろうか?

詳細が記載されていないので、こちら側で勝手に推測

しよう。

この手の新鋭シネレンズと言えば「Super 35mmセンサー」

での8K映像対応であろう。

Super 35mmとは、アナログ映画で70mmとか、その半分

のスティル写真用ライカ版35mm(いわゆるフルサイズ)

よりも大きい、という訳では無く、24mmx14mmの

APS-C型センサーに近いフォーマット(センサーサイズ)

ではあるが、アスペクトが16:9 (≒1:1.77)に近い。

これで8K画像を撮影する場合、8Kとは、一般ハイビジョン

の縦横4倍の解像度である為、横は1920x4=7680ピクセル

となる。24mmのセンサー横幅を7680pix.で割ると、

ピクセルピッチは約3.1μmとなる。これを解像力の単位に

換算すると、約160LP/mmだ。

近年の(写真用)高解像力レンズと言っても、こうした

LP/mm値は、全て非公開なのであるが、最良のもので、

250LP/mm、悪くても180~200LP/mmはあるだろう。

すると、160P/mmは少々控えめな数値に思える。現に

銀塩時代での優秀な交換レンズでも、170LP/mm程度

の値を持つものは存在していた(私自身で実測済み)

だが、200LP/mmとかの値は画面中心部等での最良の値

であり、画面周辺部等では、解像力は一般に大きく低下

してしまう事が常である。

すると、本A40/1.4においては、画面周辺部においても

160LP/mmの性能が保証されているという意味で

あろうか? そうだとすると、なかなか凄い。

Clik here to view.

約4μmのAPS-C機だ、比較的ピクセルピッチが狭い機体

を母艦とする事で、3.1μm対応と思われる本A40/1.4

の性能を見る目論見ではあったが、ローパス有りの

仕様であるし、画面周辺での収差カットの意味でも

APS-C機の使用ではあったが、この推測性能があれば、

そうした細かい配慮は不要であったと思われる。

これであれば、CANON機では例えばEOS 5Ds R(未所有)

(フルサイズ機、5000万画素であり、EOS 7DⅡと同様に、

ピクセルピッチが約4μmと小さいが、準ローパスレス

仕様となっていて、解像力の向上を謳った機種)でも、

何も問題なく使えるであろう。

その機体は高価な為、所有してはいないが、いずれ

年月が過ぎ中古が安価になれば購入検討の余地はある。

そうした際に、カメラスペックに見合った交換レンズの

使用が必須となる訳だ。先に超高性能レンズを所有して

いれば、カメラは後から性能が上がって来た場合でも

十分に対応できる、そういう意味でも、カメラの価値

よりもレンズの価値が上回る(持論の「1対4の法則」)

のは、当然だと言えると思う。

なお、銀塩時代では、トリミング処理は、画質劣化の

面で非推奨であったが、デジタル写真においては、

用途に応じた要求解像度を満たす範囲でトリミング

編集処理は自在である。(注:主に静止画の場合)

その際、本レンズが銀塩時代のレンズの少なくとも

1.5倍、場合により2倍の解像力を持つのであれば、

旧来のレンズの2倍までトリミングに耐えられる

事となる。簡単に言えば本レンズは40mmの単焦点

であるが、トリミング前提で80mm程度までの中望遠

画角を得ても、実用範囲である、という意味だ。

まあつまり、近年のSIGMA ART LINEの単焦点群は、

そういう目的(画角面では仮想ズームとなる)に

使うのが有益であると、本レンズの高解像力を見て

思った次第だ。

---

さて、解像力の話ばかりでは、正直、面白くは無い。

個人的には、解像力(感)は、レンズ性能上での重要な

要素では無く、むしろ大口径レンズで特に気になるのは

「ボケ質」および「ボケ質破綻」である。

今回の試写の範囲では、ボケ質はなかなか良好である。

あまりに解像力を高めた設計とすると、とたんにボケ質が

悪化する(つまり、球面収差、コマ収差、色収差を

優先的に補正すると、像面湾曲収差、非点収差が強まる)

のではあるが、まあそれは銀塩時代頃の話であって、

現代レンズでの十数群十数枚というコンピューター設計の

複雑な構成の場合は、諸収差はすべて問題無い範囲で

補正されている。

銀塩時代では、ユーザー側も評価のスキルが低かったり

世情や風潮もあった為、写真を、目で見て比較的容易に

判断できる、解像力(解像感)、色収差、歪曲収差、

周辺減光、といった項目のみを重点的に補正した設計で

あった。つまり、それらは評論家やマニア層でも判断

できる為(逆に言えば、それらしか評価しない為)

それらが優秀であれば、イコール「良いレンズ」という

市場での評価になったからだ。

(参考:特に「開放からシャープ」という表現がある

場合は要注意だ。あまりにも、ありきたりな評価・文言で

ある為、その評価者は何もわかっていない場合もある。

はたまた「解放からシャープ」と書いてあったら、もう

どうしょうも無い、技術用語とか言う以前に、国語すら

わかっていないレベルの評価内容であろう)

現代では、色々とうるさいマニア層も増えてきているので

単に「解像感があり歪曲収差が少ない」といって、それを

良いレンズだと単純に思い込んでしまう風潮は減った。

まあ、だからこそ、諸収差をバランスよく補正した設計が

求められるようになってきている。

そしてコンピューター光学設計技術の発展も、そうした

複雑な構成のレンズは、手計算では設計不能(とても

時間がかかってしまう)ので、それも役に立っている。

でも結果として、そうした高性能レンズは、大きく重く

高価な「三重苦レンズ」となってしまうのだ。

本A40/1.4も典型的な「三重苦」だ、このレンズを

趣味撮影に持ち出すのは「苦行」とも言える重さ

(カメラ込みで2kgオーバー)である。

ただ「三重苦」の中で「高価である」という部分は、

ユーザーには大きな負担となるが、メーカー側としては、

2010年代に大きく縮退した交換レンズ市場を維持する

為に、販売数が少なくても、利益でカバーできる

高付加価値(高利益率)レンズを作って売りたいので、

それについては、メーガー側の営業戦略には合致している。

この事を、ユーザー側から見れば、「高価になりすぎた

レンズを買うか、買わないか?」の選択となるのだが、

勿論「あまりに不条理に高額だ」と判断するならば

買い控えをすれば良い。市場のレンズが全て高価格に

なりすぎて、誰も買わないのであれば、次の時代では

メーカーも低価格レンズを作らざるを得なくなる。

(注:現に、2018年頃から、中国製等の安価な交換

レンズが多数市場参入している。勿論これは、日本市場

における交換レンズが高価になりすぎて、低価格帯市場

に隙がでているところを狙った市場参入である。

国内メーカーでは、そうした「安価な売りっぱなし」

という市場戦略は取れない為、これに対抗するのは難しい。

ただし、ごく最近では、TAMRONはM1:2シリーズ、

SIGMAではIシリーズという、比較的低価格で高性能な

新規シリーズ製品の展開を始めたところだ。

まあ、ここ数年間の状態では、新鋭レンズ群は誰が

見ても高価すぎるので、ますます上級層やマニア層の

「レンズ離れ」が加速しているところであったので、

このあたりで、低価格帯に、いったん市場を調整する

必要があったのだろう・・)

まあ、そんな状況であるからか、本レンズ(新古品)は

中古市場で数ヶ月間も売れ残っていた状況であった、

私は当初「ほらみた事か! 高すぎるのだよ、こんな

レンズ、誰が欲しがるのだ?」と、ちょっと批判的な

考えから、SIGMA A35mm/1.4(本レンズのおよそ半額

の中古相場)を物色している状態(相場下落待ち)で

あったのだが・・・

あまりにA40/1.4が売れ残っているので

「どんなレンズだろうか?」と、WEBでレンズ仕様を

チェックすると、なかなか凄そうに思えた。

本レンズの評価記事は殆ど無い(誰も買っていない?)

し、あったとしても、例えば流通(市場)側が、高価な

本レンズを売りたいが為の宣伝記事であったり、あるいは

「高価なレンズ=常に良いレンズ」と勘違いしている

初級中級層の記事であれば、参照する価値も無い。

結局私は、「他のART LINEレンズと同等以上であれば、

性能的には不満は無いだろう」と、一種の「怖いもの

見たさ」で購入に至った次第である。

Clik here to view.

思ったよりも浅い為に、ピント歩留まりはあまり良く無い

が、それでも無事ピントが決まれば解像感は不満は無い。

ボケ質は被写界深度が極浅の状態での大ボケは問題無し、

中間(絞り)ボケでも、ボケ質破綻は少ない。

課題だが、太陽光が直接入射する等の超逆光状態では、

レンズ構成枚数が多いからか?内面反射が繰り返されて

かなりフレアっぽく、コントラストの低下が甚だしい。

ただまあ、これは無謀な「限界性能テスト」であるから、

通常使用の場合では、立派な付属フード(ワンタッチ

解除ボタン付き)を必ず装着するならば殆ど問題は無い。

後は、やはり大きさと重さであろう、よほどの覚悟が

無いと趣味撮影には持ち出す気は起こらない。

業務撮影専用レンズであろうが、それでも、ART LINE

のレンズを数本も持ち出そうとすると、もう簡単には

持ち歩けない重さとなる。ハンドリング的にはART LINE

は、どれか1本だけの持ち出しに制限される事となり、

その場合、撮影条件にマッチしやすい中望遠(A85mmや

A135mm等)レンズに比べ、A40/1.4という選択肢が

多いかどうか?が課題となる。まあ、近距離での人物

撮影程度にしか用途は無いだろうと思われるが、それも

また撮影状況によりけりであろう。

つまり、本レンズは「用途開発」が必要な状況であり、

本レンズを有益に使える撮影シーンを(ユーザー毎に)

考察して、最適なパフォーマンスを発揮できる環境を

創り出すことが、ユーザーに求められる条件である。

でも、それはかなり難しい話だ。

また、マニア的視点から言えば、本レンズには特徴的な

長所や短所は見当たらず、クセの無い「超優等生的」な

レンズに見えてしまう事であろう。別の言葉で言えば

「面白味の無いレンズ」という評価にも繋がってしまう。

結論的に言えば、本A40/1.4は上級層、職業写真家層

における実用的撮影ての専用レンズであり、その他の層、

つまり初級中級層、マニア層には向かないレンズだと

思われる。つまりできるだけ撮影者への技法上での負担が

無い状態で、常に安定した高描写力を得る為のレンズだ。

又、本A40/1.4の高解像力は、トリミング編集の自由度

を格段に高める為、そういう意味でも、プロユース

(商業写真用途)に向くレンズであろう。

「買いか否か」は、そのユーザー毎の求めるニーズの差に

より決まるであろう。「使い道が考え難い」と言うならば

わざわざ「三重苦」レンズを買う必要は無いと思う。

それに、優等生すぎる点も、むしろ不満だ。

マニア層に売りたいならば、「必ずスタジオ等の室内で

三脚を立てて使う(だから手ブレ補正もいらないし、

逆光耐性が低くても良い)」といった設計思想は、あまり

面白く無い。優等生である必要は無く、特徴や個性のある

レンズが欲しい訳だ。

逆に、業務(実用)撮影において、歩留まり(成功率)を

高めながらガンガンに使うのであれば、必携のレンズと

なりうる。まあ、あくまでユーザーの用途次第であろう。

----

さて、今回の第38回記事は、このあたり迄で、

次回記事に続く。