本シリーズは、レンズの焦点距離別のカテゴリー毎に、

それぞれの最強レンズを決定する、という主旨である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回は200mm(単焦点)級編、このカテゴリーでは

実焦点距離が180mm~200mmの範囲のフルサイズ

対応単焦点レンズ(AF/MFは問わない)を取り上げるが、

現代において、このクラスの現行レンズは、かなり

機種数が少ない。

よって、本カテゴリーでは銀塩時代からの古い目の

MF/AFレンズが主体となり、近代のものは多く無い。

また、ミラーレス機用200mm単焦点レンズも無い。

(多分、Panasonicから1機種出ているだけか?)

まあ、それでも、シード選出による5本の高性能

200mm級レンズで、直接決勝戦を行う事としよう。

他の200mm級レンズは、いずれ他記事で紹介する。

では、各エントリー(決勝進出)レンズを個別に

紹介し、実写例を数枚づつ交えながら記事を進め、

最後に最強の200mm(級)レンズを決定しよう。

---

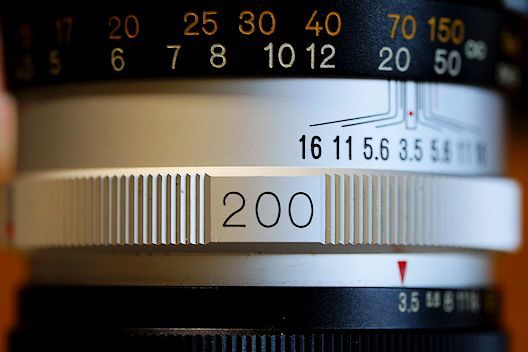

まずは最初のエントリー(決勝参戦)200mm

Image may be NSFW.

Clik here to view.

レンズ名:MINOLTA HI-SPEED AF APO (TELE)

200mm/f2.8(G)

レンズ購入価格:44,000円(中古)

使用カメラ:SONY α700(APS-C機)

1990年前後に発売されたAF単焦点望遠レンズ。

正確な型番は不明。上記はレンズ上にバラバラに記載

されている名称を順不同に並べたものである。

「HI-SPEED」とは、大口径(シャッター速度が速い)を

間接的に意味する英語表現であり、AFが速いという意味

では無いのだが、本レンズの場合、「HI-SPEED AF」と

ロゴデザインがなされている為、初級中級のマニア層

ですら「このレンズはAFが速い」と、良く勘違いして

いる状況であった。(注:これはまあ、メーカー側が

そう思わす為の「確信犯」的なデザインであろう。

本レンズのAFは高速ではなく、むしろ遅いくらいだ)

ちなみに、ここでの「AF」とは、ミノルタα機用AFレンズ

の型番であり、1985年に「α-7000」等が他社に先駆けて

AF一眼レフシステムを実用化した際(=「αショック」)

早い者勝ちで取得した「AF」型番である。

なお、2文字の「AF」では、商標での識別力は持たない為、

その後の時代のレンズ・サードパーティ(SIGMA、TAMRON、

TOKINA等)でも、「AF」の型番名称は良く使われていた。

ただ、カメラメーカーでは、さすがにミノルタの真似を

しているようだと好ましく無いからか・・

NIKONでは「AiAF」、CANONは「EF」、PENTAXは「F/FA」

等の型番名称を、それぞれAF交換レンズに使用していた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、本レンズは、極めて描写力の高いレンズである。

当時(1990年代)のMINOTAは、高性能レンズに「G」の

称号を与える慣習があった(その文化は、MINOLTAから

αを引き継いだ現代のSONYでも続いている)

本レンズの描写力が高いからか? 本レンズに「G」の

型番が入って記載されている資料を良く見かけるのだが、

本レンズには、どこにも「G」という文字は書かれていない。

しかし、他の、この時代の「Gレンズ」にも「G」が記載

されていない場合もあり、一般レンズとの差異に関しては、

レンズ上のとこかに金色のワンポイント・デザイン

(金色銘板とか、金色リング等)が施されているケースが

ある事くらいか?

まあ、正式名称については、もはや「何も公式な資料が

残っていない」という点で、深堀りしない事としよう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

で、本レンズは、後年(2006年)の、αシステムの

(コニカ)ミノルタから、SONYへの譲渡の際に、

生産終了(ディスコン)となってしまった。

他の多くの(コニカ)ミノルタ時代のレンズは、そのまま

SONYへ引き継がれたにもかかわらず・・である。

私は、この状況を、以下のように解釈した。

「SONYは、これまで一眼レフを何も作って来なかった

訳だから、一眼レフや交換レンズの文化を良く知らない

のだろうな・・・

多分、AF80-200mm/F2.8(G)が存在しているから、

200mm/F2.8は、そちらの高級ズームの焦点距離の仕様に

含まれているから不要だ、と判断したのに違い無い」

しかし、レンズの焦点距離と開放F値が同じならば不要、と

考えてしまうようでは、初級者クラスの思考法であろう。

たとえ同じスペックでも、レンズの写りは個々に違うのだ、

ましてや、特に優秀な描写力を誇る本AF200/2.8である、

これを生産中止にしてしまう感覚が理解できなかった。

おまけに、それまでの(コニカ)ミノルタ時代のαレンズ

はSONY版として外観変更しただけで、15%~最大25%

程度も値上げされてしまったのだ。

(例:AF35/1.4G:15万円→188,000円 25.3%

値上げ。なお、こうした明白な事実があるにも関わらず

「SONYは平均10%程度しか値上げをしなかった」と、

変に当時のSONYを擁護するような、かなり偏った情報

(熱烈なSONY党か?)を見た事もある。まあ、あまり

世に流れる情報を単純に信用する事は禁物であろう)

匠「こりゃあダメだ、まるでわかっていないや!」

と、そこから私はしばらくの期間、SONY製レンズを

無視し、買い控えする事にした。

そして、その後ずいぶんと長い時間が過ぎた後に、SONY

製レンズを買うようになったとは言え、コスパの悪さは

いかんともしがたく、結局、計10本程度しかSONY製

レンズを購入していない次第である。(しかもその

大半がエントリー級レンズの購入である。SONY製の

高級レンズは、コスパが悪すぎて購入意欲が沸かない)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560231.jpg]()

本レンズの総括だが、超音波モーター等の付加機能を

持たない古い時代のレンズとは言え、現代において

本レンズを使ったとしても、描写力的な不満は、

まず感じられない事であろう。

まあ、1990年代のMINOLTA製α用(単焦点)レンズ

の一部には、極めて描写力が高いものが含まれていて、

同時代の他社製レンズに比べて、アドバンテージが

あった。(この状況を知っているからこそ、余計に

その後のSONY製レンズのコスパの悪さが目立つ)

入手性だが、前述の、SONY版に引き継がれなかった

という「事件」(!)により、あまり良く無い。

一時期は、「レアもの」として投機対象になりかけた

くらいであったし、まあ、そこまで無茶な値上がりは

していないまでも、たまに見る中古は、7~8万円も

して、本来の本レンズの価値からは高価すぎた。

まあ、私の購入価格どおり、4~5万円というのが

妥当な相場であろう。たまたまその値段で見つけた

ならば、絶対に購入検討の余地はある名レンズだ。

---

では、2本目のレンズ。以下からは、いずれも

200mmでは無く180mmの焦点距離のレンズとなる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560330.jpg]()

レンズ名:CONTAX Sonnar T* 180mm/f2.8(MMJ)

レンズ購入価格:70,000円(中古)

使用カメラ:CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

1982年発売のMF単焦点望遠レンズ。

RTS(Y/C)マウント品である。

購入価格がやたら高かったのは、1990年代の中古

カメラブームの際、(京セラ)CONTAXのレンズが

多くのマニア層に「神格化」されてしまっていて、

そのブランド力の弊害で、中古相場がとても高価で

あったからだ。

これは一種の「風評被害」であった。勿論そこまでの

高価な値段に見合う超高性能のレンズでは無く、

せいぜいが中古2万円台、という価値感覚であろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560337.jpg]()

で、2005年に京セラCONTAXがカメラ事業から撤退して

しまうと、ようやくその「神話」も崩壊、その後は

本レンズの中古相場は漸次下落していき、現代に

おいては、2万円台と、やっと、価値相応の相場に

落ち着いてきている。

何故、銀塩時代に人気があったのか?は「オリンピア・

ゾナー」という話が、中古カメラブームの際に、

マニア層に知られるようになったからであろう。

オリンピア・ゾナーとは、1936年のドイツ・ベルリン

冬季オリンピックで活躍した独CONTAX(ツァイス)製

180mm/F2.8望遠レンズの事だ。

当時は勿論、一眼レフが登場する以前の状況であり、

CONTAXといっても、CONTAX Ⅰ型/Ⅱ型等のレンジ

ファインダー機での使用であった。

でもまあ、スポーツ撮影で望遠レンズは必須であり、

報道用、あるいはドイツの国威や威信をかけての、

特注仕立てレンズであったかも知れない。

(注:当時のナチス・ドイツは、軍事国家であるから、

「光学兵器」への転用も意識していたと思われる)

なお、特注仕立てであるし、大型でもあり、レンジ機

での使用も困難であるから、元祖オリンピア・ゾナーは、

生産数が少なく、殆ど流通していないと思われる。

近年、1度だけ国内市場で中古を見かけた。10万円程

と、神格化された割には、さほど高価ではなかったが、

勿論、現代では何も使い道が無いので購入していない。

で、中古カメラブームの際には、そうした背景に潜む

戦争等の様々な(暗い)理由は知らずして、一般マニア層

は「オリンピア・ゾナー」という名前だけに過剰反応し、

マ「昔のオリンピック撮影で使われた高性能レンズ

だってさ・・」と、呑気に、これを捉えた。

それ以前、京セラCONTAXが本レンズを開発した際にも、

当然、その「オリンピア・ゾナー」を意識して開発して

いた模様であるが、情報によれば、発売直前にカタログ

から「オリンピア・ゾナー」の名称が外された模様だ。

きっと、担当者が良く良く調べてみたら、オリンピア・

ゾナーが、当時、ヒトラーの命により作られた、という

あまり望ましく無い情報を発見したからであろう。

まあ、そのあたりのいきさつは良い。約50年ぶりの

180mmゾナーは、今度は一眼レフ用であり、使用する

上で、特別な技術や機材環境を要求されるものでは無い。

現代にいたっても同様、Y/C(RTS)マウントレンズは、

EOS等の一部の一眼レフや、ミラーレス機で容易に

使用する事ができる。

長所は、なかなかの描写力を備えている事だ。

また、京セラCONTAXの望遠レンズは、最短撮影距離が

長い弱点を抱えているものも多いが、本レンズは最短

1.4mと、焦点距離10倍則をクリアしていて好ましい。

弱点は、大きく重いレンズである事、そしてピント

リングも重い為、長時間の使用が困難である事だ。

もうほんの僅か酷ければ、「使いこなしが困難なレンズ

ワーストランキング特集」にランクインしてしまう所で

あっただろうが、幸いにして、それは免れた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560336.jpg]()

総括としては、悪い望遠レンズでは無いのだが(故に、

本決勝戦にノミネートされている)、あまり特徴的な

性能を持たず、設計コンセプトも、細部の印象等

から「古臭い」イメージを強く感じていたし、価格

(中古相場)も高値の時期が続いた為、個人的には、

あまり良い印象を持っていない。

まあ、使いにくさにより「エンジョイ度」評価が低く

なる事もまた、やむを得ないであろう。

---

さて、3本目のレンズ

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560327.jpg]()

レンズ名:NIKON Ai NIKKOR ED 180mm/f2.8S

レンズ購入価格:28,000円(中古)

使用カメラ:NIKON Df(フルサイズ機)

1981年に発売と思われる、ED(特殊低分散ガラス、

Extra low Dispersion)を含む、高性能MF単焦点望遠

レンズ。

前記「CONTAX Sonnar T* 180mm/f2.8」と、ほぼ

同時期の発売であり、両者はライバル関係にあったと

推察される。事実、両者は180mm級(大口径)MF

望遠レンズとして良く写り、いずれも優れている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560394.jpg]()

価格は、1990年代に外観多数キズ有りの「B級品」を

購入したので当時の相場に対しても比較的安価であった。

まあ、写りが同等なのであればSonnar180/2.8の入手

価格7万円と比べてコスパは圧倒的に優れる事となる。

本レンズの最短撮影距離は1.8mと、焦点距離10倍則

どおりであり、ゾナー180mmほどには寄れない。

この点、自然観察用途を含むフィルード撮影全般で

寄れない事による、微妙なストレスがあるのだが、

今回は、あえてフルサイズ機を用いて、「これは

寄れずに当たり前!」と、妥協する使用法だ。

(注:ゾナー180mmは寄れるので、APS-C機を用いて、

その長所をさらに活用する用法としていた)

発売後しばらくして、AF版にリニューアルされ、

本レンズは発売中止(ディスコン)になったのだが、

AF版は不人気であったのか?(注:操作性と外観が

あまり良く無い、私は未所有だが、友人が所有)

その後 本レンズは再び生産される事となった。

まあつまり、この措置は、一眼レフのAF化以降

(1980年代後半)においてもMF旗艦NIKON F3等

(結果的に2000年頃までの超ロングセラーとなった)

を残した為、MF(Ai)レンズ群を、最低限のラインナップ

として維持しつづけた、という経緯がある。

最低限で残された、という事は、本レンズも重要な

ポジションであったのだろう。

ただ、ちゃんと記憶してはいないが、銀塩末期の

2000年頃では、残ったNIKON MF(Ai)レンズ群は、

とても高価で、むしろAiAF型よりも高かったように

覚えている。(=生産/販売数が少ないからだろう)

また、本レンズの出自も前述の「オリンピア・ゾナー」

と類似であり、1970年の札幌冬季オリンピックの

際に、報道向けに「NIKKOR Auto 180mm/f2.8」が

限定販売された事が元祖になっていると聞く。

その後、当該レンズは一般向けに発売、さらに何度かの

改良を経て、本レンズとなった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560359.jpg]()

まあ、NIKONは、レンジ機Sシリーズ(1950年代)

において、独CONTAXを大幅に参考として開発した

経緯がある、「オリンピア・ゾナー」の歴史も当然

知っていただろうから、ベルリン冬季五輪から遠く

34年後に、同様にオリンピック撮影用機材(レンズ)

として、同じスペックの180mm/F2.8を開発した

のだと推測される。

すなわち、高度成長期での日本(1970年代前後)

においては、「海外製品に、追いつけ、追い越せ」

という感じで、海外製品の仕様、海外の製品文化、

海外の事例等を、大幅に参考しながら(模倣しながら)

様々な製品開発を行っていたのであろう。

そして、1980年代あたりには、もう日本製品は、

世界一の品質となってしまったので、その頃には

もう参考とすべき(真似をする対象)としての

海外製品や事例が全く無くなってしまっていた。

トップにはトップの辛さがある訳なのだが、それより

も課題なのは、日本の製品開発では独自性や個性を

強く打ち出すスタイルは、決して得意では無い事だ。

だから、カメラを含む様々な市場分野においては、

1980年代後半くらいからは、独自の個性を主張

するような魅力的な製品が殆ど出て来なくなって

しまっていた。が、同時期に日本経済はバブル期に

突入し、景気の良さが、製品の魅力の無さを隠して

しまえていたのだが、1990年代前半にバブルが弾け、

さらには阪神淡路大震災等で景気が低迷すると、

消費者層は、ふと「何も魅力的な製品が無い!」

と気づく訳だ。だから、1990年代後半には新製品の

カメラを誰も欲しがらず、空前の「中古カメラブーム」

に突入してしまった、という歴史なのだろう。

その後、2000年代初期のデジタル化時代や、

2010年前後からのミラーレス時代と、なんとなく

カメラが進化したように見えた時代もあったのだが、

その実は、単純な「スペック競争」に終始してしまい、

2000年代は、画素数を、より高める開発方針で、

2010年代は、センサーサイズを大型化する開発方針

があったのみであり、冷静に考えると、カメラや

レンズの革新は、この間、ずっと、何も行われて

いない残念な状況だ。

まあ、だからこそ2010年代~2020年代のカメラ

市場の低迷が起こる訳だ。これはスマホ等の安易な

撮影機材が台頭してきた事が原因の全てだ、とは

言い切れない。世界をリードする立場となった日本が、

単純な「数値スペックの改良」以外の、独自性の高い

研究開発要素を、殆ど何もしてこれなかった事が、

背景に潜む、最大の問題点なのかも知れない。

今時の技術者(エンジニア)等と色々と話をしても、

旧来技術の改良以外の視点は、ほとんど持っておらず、

独自の発想を持つ技術者は希少という残念な状況だ。

「エンジニアはアーティストであれ」というのは

個人的な持論である。発想力、独自性、創造性を

持たないと、技術者は能力を発揮できないと思って

いる次第だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560340.jpg]()

余談が長くなったが、これは極めて重要な要素だ、

個々のカメラやレンズを、どうのこうのと語って

いるだけでは、何も抜本的な改善は得られない。

要は、現代の新製品カメラやレンズも、前機種の

数値スペックを高めただけであり、そのくせ、

値段がずいぶんと上がっているならば、「全て想定

範囲内の話」であるから、何も魅力を感じない訳だ。

この事は、メーカー側も流通市場も、ユーザー側も

全て、良く認識していかないと、この市場が完全に

崩壊してしまう危険性を持つ。

もう高速連写とか高感度とか、フルサイズ化とか、

手ブレ補正とか、そういう事は、どうでも良いでは

無いか。何か、想像の斜め上を行くカメラやレンズが

出てこない限りは、新製品を欲しいとも思えない。

---

では、4本目の200mm(級)レンズ

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560494.jpg]()

レンズ名:Voigtlander APO-LANTHAR 180mm/f4 SL

Close Focus(注:原語の変母音の記載は省略している)

レンズ購入価格:54,000円(新品)

使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)

2000年代初頭に発売のMF単焦点小口径望遠レンズ。

本レンズには「Close Focus」という名称がついている。

これは「寄れる、近接撮影可能である」という意味で、

最短撮影距離1.2mは、これは180mm級望遠としては

トップクラスとなり、前述のSonnar 180mmの1.4m

をも軽く上回る近接性能だ。

(参考:未所有だがsmc PENTAX-DA★200mm/f2.8

ED [IF] SDMも本レンズと同じ最短1.2mだ。

また、ミラーレス機用で唯一かも知れない200mmの

Panasonic LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8

(高価なので未所有)は、最短1.15mと、200mm級

レンズでの最強を目指した仕様設定と思われる)

最大撮影倍率は1/4倍であるが、今回はμ4/3機で使って

いる為、フルサイズ換算の撮影倍率は1/2倍となり、

もはや「望遠マクロ」とも言えるだろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16560474.jpg]()

ただ、「寄れる」という特徴があるだけで、

描写力は平凡だ。後年におけるイメージのように

「アポランターだから良く写る」という要素は

全く無い。まあ、このレンズの時代、まだコシナ・

フォクトレンダーは展開を始めたばかりであり、

現代のように十数万円もの定価の高級レンズを

作って売れる状況では無かった訳だ。

そこで、OEM大手、コシナとしての最大の長所である

「安いレンズから超高級レンズまで、注文があれば

何でも作れる」というフレキシブルな技術力を

生かし、5万円程度の価格帯に見合う、適正な性能の

望遠レンズを作る、という企画方針になったのであろう。

ちなみに、全ての「マクロ系のアポランター」に

ついては、特殊レンズ超マニアックス第11回記事

「マクロアポランター・グランドスラム」編に

詳しいので、適宜参照して貰えれば良いであろう。

(追記:記事執筆後での、さらなる研究では、

2017年頃からのコシナ・フォクトレンダー製の、

アポランター系やノクトン等の新鋭レンズの描写力

は、旧来のレンズに比べて、恐ろしく(驚くほど)

向上している。

何らかの大きな技術革新(例:コンピューター光学

設計ソフトの大幅な改良等)が、あったのだろう、

と推測しているのだが・・

生憎、その時代からのフォクトレンダー新製品は

いずれも、定価十数万円という高額レンズであり、

(→まあ、性能が良いから高値を付けられる訳だ)

高値により、その多くを入手する事が困難な次第だ。

もう何本か入手できれば、だいたいそのあたりの

分析も出来そうに思うが、ちょっと購入資金繰り

や、評価・分析に、まだまだ時間が掛かりそうだ。

でも、それらの新鋭レンズ群の超絶的な描写力が

当たり前となってしまうと、本APO180/4のような、

2000年代フォクトレンダー旧製品は、性能的に

大きく見劣りする感覚になってしまうかも知れない。

この話には、色々と良し悪しがあるとは思うが・・

まあいずれ、新鋭フォクトレンダーを多数入手でき、

分析が済んでから、あらためて詳細を説明する)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16564833.jpg]()

総括だが、本レンズは現在、レア品となっている

各MFマウント版生産で、ロット数も販売数も

少なかったと想像され、所有者も少ないし、中古

流通は皆無である。こうしたレンズを褒めるのは

投機対象とかなってしまって、危険でもある。

「レア品につき、非推奨」としておこう。

(追記:既に投機対象になってしまった。近年見る

本レンズの中古品は、10万円以上の高額相場だ・汗

で、それくらいの金額を出すならば、現行製品の

最新鋭フォクトレンダーは、前述のように超絶的に

良く写るので、そちらを買った方がマシであろう。

安い(相場の)製品の方が、良く写る事を知れば、

誰も、高額相場のレンズには手を出さなくなる)

---

では、今回ラストのレンズ

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16565418.jpg]()

レンズ名:TAMRON SP AF 180mm/f3.5 Di LD [IF]

MACRO 1:1 (Model B01)

レンズ購入価格:30,000円(中古)

使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)

2003年に発売されたAF望遠等倍マクロレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16570178.jpg]()

TAMRONのマクロと言えば、言わずと知れた90マクロ

が著名なのだが、逆に言えば、他の焦点距離の

TAMRONマクロは、マニア層も含めて、あまり知られて

いない。だが、従前にSP60mm/F2マクロを入手し、

匠「そこそこ写るな、しかも安価だ」と好評価を

与えていたのであるが・・

近年に、いままで個人的にも全く注目していなかった

SP180/3.5マクロが(生産中止になったからか?)

中古市場での流通が活発化し、かつ「高価すぎる」

と思っていた価格も、こなれた相場になってきて

いたので、試しにこれを入手してみると、まさしく

仰天した・・

匠「なんだこりゃ、恐ろしく描写力が高いでは無いか!」

これは嬉しい誤算であり、この写りであれば、個人評価

DBで「描写表現力」の項目が、5点満点となる事は

疑いの余地も無い。

現在所有している約400本のレンズ中、5%以下の20本に

満たない数しかない「描写表現力=5点満点」の

レンズであり、かつ、その中には、描写力よりも

表現力に重きを置いた評価(例:F0.95超大口径レンズ)

も含まれている中、純粋に描写力で、5点満点を取れる

レンズは、そう多くは無い。

そうした、ほんの一握りの数しか無いレンズを、偶々

見つけた事が嬉くなった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16570165.jpg]()

ただし、良い事ばかりでは無い。

AFの速度・精度は、現代のレベルからすると、

「待っていられないほどに遅く、殆ど合わない」という

印象であるし、MFで合わせようにも、被写界深度が

恐ろしく浅く、かつ、距離選択肢が、ほぼ無限にある

状況であるから、例えば、目の前数十cmに存在する

被写体が、光学ファインダーやEVFで、ピンボケ状態

の時、まったく何処にあるか見えない(わからない)

そこからMFでピントを合わせる場合でも、そもそも

どちらに廻したらピントが合うのか? 被写体が全く

見えないのだから、ピントリングの方向も全然不明

なのだ・・

すなわち、本レンズの場合、AFでもMFでもピント

合わせが非常に困難な状況である。

また、初級中級層等では、180mm、あるいはAPS-C機で

換算270mmとなった狭い画角では、レンズを向けた先に

狙った被写体があるとは限らない。「GOLGO 13」ばりに、

ターゲットを正確にファインダーに捉える事は至難の業だ。

まあ、ピントが合っていれば、他の背景の中から被写体の

位置を推定する事が出来るが、全てピンボケの画面の中で、

腕の感覚だけで、中距離の小さい昆虫等の位置に正確に

レンズを向けるのは、たとえ上級層でも難しい「神技」だ。

そして、大きく重いレンズであるから、ハンドリング

性能もあまり良く無い。

全体的に、とても使いこなしが難しいレンズだ。

ただ、普通、そういう状態であると「エンジョイ度」

を低く評価するのだが、本レンズの場合は、テクニカル

的要素で、弱点をカバーして使える可能性が高い為、

「エンジョイ度」は、むしろ高いと見なし、減点は

していない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16570290.jpg]()

総括であるが、本レンズは上級者であれば、様々な

小さな弱点を回避しながら使えるであろうから、

かなり推奨できる名レンズになりうる高い素養を持つ。

しかし初級中級層の場合は、「エンジョイ度」を

低める要素が大きくなるのと、まず、使いこなせない

レンズとなってしまうだろうから、せっかくの高性能が

全く生かせず、完全非推奨のレンズだ。

----

さて、ここまでが記事本編だ。

以下は今回の200mm決勝戦での順位発表である。

順位は、個人評価データベースでの「総合平均点」

とする。(特別加点は無し。レンズ名は省略表記)

1位:4.2点:TAMRON SP180/3.5

2位:4.0点:MINOLTA APO 200/2.8

3位:3.4点:NIKON ED 180/2.8

4位:3.4点:APO-LANTHAR 180/4

5位:3.1点:CONTAX Sonnar 180/2.8

最強の200mm(級)レンズはTAMRON SP180/3.5

となった。評価点に貢献したのは、このレンズの

「描写表現力」が5点満点であり、超絶的な性能で

ある事、そして、他の評価項目も標準点3点を下回る

項目は1つも無く、全体に欠点が無く、高い平均点で

まさしく「名玉」と呼べるレベルである事だ。

ただし、前述のように使いこなしが難しいレンズで

あるから、初級中級層に対しては、好評価に反して、

あまり推奨し難いレンズとなる。

2位のAPO200/2.8も悪く無い、これも非常に高い

描写力を持ち、平均点4点で名玉に値する。

こちらであれば、ビギナー層から上級層等での業務・

実用撮影にまで、汎用性は極めて高い。

何故、SONYは、本レンズを継続生産しなかったのか?

一眼レフ事業をMINOLTAから引き継いだばかりで、

何もわかっていなかった状態であろう事が、想像

できるのだが、本当に惜しい限りである。

3位、ED180/2.8は、高いコスパ点が特徴であったが、

全般的に、もう古い時代のレンズだ。

4位、APO-LANTHAR 180mmは、近代レンズで寄れる

点が好評価であったが、平凡な描写力なのに入手価格

が、やや高価であった為、コスパ評価が伸びなかった。

現代においては入手性が低く、近年には投機対象に

までなってしまったので、もう完全非推奨である。

5位、Sonnar 180/2.8は、これも悪い描写力のレンズ

では無く、寄れる点も利点ではあるが、全体の設計思想

が古臭く、重いレンズかつ重いピントリングである事で、

実用性が低く、エンジョイ度が相当に低目の評価だ。

そして、性能に対して高価に買いすぎてしまった事から

コスパ点も低く評価されてしまっていた。

---

では、これにて「200mm選手権」記事は終了。

なお、200mm級レンズは、たった5本しか持っていない

訳は無いのだが、他のレンズは平凡なスペックであったり

古い時代のものが多い、そうした「低ランカーレンズ」

群は、いずれ他記事でまとめて紹介しよう。

次回の本シリーズ記事は「135mm選手権」となる予定だ。

それぞれの最強レンズを決定する、という主旨である。

Clik here to view.

実焦点距離が180mm~200mmの範囲のフルサイズ

対応単焦点レンズ(AF/MFは問わない)を取り上げるが、

現代において、このクラスの現行レンズは、かなり

機種数が少ない。

よって、本カテゴリーでは銀塩時代からの古い目の

MF/AFレンズが主体となり、近代のものは多く無い。

また、ミラーレス機用200mm単焦点レンズも無い。

(多分、Panasonicから1機種出ているだけか?)

まあ、それでも、シード選出による5本の高性能

200mm級レンズで、直接決勝戦を行う事としよう。

他の200mm級レンズは、いずれ他記事で紹介する。

では、各エントリー(決勝進出)レンズを個別に

紹介し、実写例を数枚づつ交えながら記事を進め、

最後に最強の200mm(級)レンズを決定しよう。

---

まずは最初のエントリー(決勝参戦)200mm

Clik here to view.

200mm/f2.8(G)

レンズ購入価格:44,000円(中古)

使用カメラ:SONY α700(APS-C機)

1990年前後に発売されたAF単焦点望遠レンズ。

正確な型番は不明。上記はレンズ上にバラバラに記載

されている名称を順不同に並べたものである。

「HI-SPEED」とは、大口径(シャッター速度が速い)を

間接的に意味する英語表現であり、AFが速いという意味

では無いのだが、本レンズの場合、「HI-SPEED AF」と

ロゴデザインがなされている為、初級中級のマニア層

ですら「このレンズはAFが速い」と、良く勘違いして

いる状況であった。(注:これはまあ、メーカー側が

そう思わす為の「確信犯」的なデザインであろう。

本レンズのAFは高速ではなく、むしろ遅いくらいだ)

ちなみに、ここでの「AF」とは、ミノルタα機用AFレンズ

の型番であり、1985年に「α-7000」等が他社に先駆けて

AF一眼レフシステムを実用化した際(=「αショック」)

早い者勝ちで取得した「AF」型番である。

なお、2文字の「AF」では、商標での識別力は持たない為、

その後の時代のレンズ・サードパーティ(SIGMA、TAMRON、

TOKINA等)でも、「AF」の型番名称は良く使われていた。

ただ、カメラメーカーでは、さすがにミノルタの真似を

しているようだと好ましく無いからか・・

NIKONでは「AiAF」、CANONは「EF」、PENTAXは「F/FA」

等の型番名称を、それぞれAF交換レンズに使用していた。

Clik here to view.

当時(1990年代)のMINOTAは、高性能レンズに「G」の

称号を与える慣習があった(その文化は、MINOLTAから

αを引き継いだ現代のSONYでも続いている)

本レンズの描写力が高いからか? 本レンズに「G」の

型番が入って記載されている資料を良く見かけるのだが、

本レンズには、どこにも「G」という文字は書かれていない。

しかし、他の、この時代の「Gレンズ」にも「G」が記載

されていない場合もあり、一般レンズとの差異に関しては、

レンズ上のとこかに金色のワンポイント・デザイン

(金色銘板とか、金色リング等)が施されているケースが

ある事くらいか?

まあ、正式名称については、もはや「何も公式な資料が

残っていない」という点で、深堀りしない事としよう。

Clik here to view.

(コニカ)ミノルタから、SONYへの譲渡の際に、

生産終了(ディスコン)となってしまった。

他の多くの(コニカ)ミノルタ時代のレンズは、そのまま

SONYへ引き継がれたにもかかわらず・・である。

私は、この状況を、以下のように解釈した。

「SONYは、これまで一眼レフを何も作って来なかった

訳だから、一眼レフや交換レンズの文化を良く知らない

のだろうな・・・

多分、AF80-200mm/F2.8(G)が存在しているから、

200mm/F2.8は、そちらの高級ズームの焦点距離の仕様に

含まれているから不要だ、と判断したのに違い無い」

しかし、レンズの焦点距離と開放F値が同じならば不要、と

考えてしまうようでは、初級者クラスの思考法であろう。

たとえ同じスペックでも、レンズの写りは個々に違うのだ、

ましてや、特に優秀な描写力を誇る本AF200/2.8である、

これを生産中止にしてしまう感覚が理解できなかった。

おまけに、それまでの(コニカ)ミノルタ時代のαレンズ

はSONY版として外観変更しただけで、15%~最大25%

程度も値上げされてしまったのだ。

(例:AF35/1.4G:15万円→188,000円 25.3%

値上げ。なお、こうした明白な事実があるにも関わらず

「SONYは平均10%程度しか値上げをしなかった」と、

変に当時のSONYを擁護するような、かなり偏った情報

(熱烈なSONY党か?)を見た事もある。まあ、あまり

世に流れる情報を単純に信用する事は禁物であろう)

匠「こりゃあダメだ、まるでわかっていないや!」

と、そこから私はしばらくの期間、SONY製レンズを

無視し、買い控えする事にした。

そして、その後ずいぶんと長い時間が過ぎた後に、SONY

製レンズを買うようになったとは言え、コスパの悪さは

いかんともしがたく、結局、計10本程度しかSONY製

レンズを購入していない次第である。(しかもその

大半がエントリー級レンズの購入である。SONY製の

高級レンズは、コスパが悪すぎて購入意欲が沸かない)

Clik here to view.

持たない古い時代のレンズとは言え、現代において

本レンズを使ったとしても、描写力的な不満は、

まず感じられない事であろう。

まあ、1990年代のMINOLTA製α用(単焦点)レンズ

の一部には、極めて描写力が高いものが含まれていて、

同時代の他社製レンズに比べて、アドバンテージが

あった。(この状況を知っているからこそ、余計に

その後のSONY製レンズのコスパの悪さが目立つ)

入手性だが、前述の、SONY版に引き継がれなかった

という「事件」(!)により、あまり良く無い。

一時期は、「レアもの」として投機対象になりかけた

くらいであったし、まあ、そこまで無茶な値上がりは

していないまでも、たまに見る中古は、7~8万円も

して、本来の本レンズの価値からは高価すぎた。

まあ、私の購入価格どおり、4~5万円というのが

妥当な相場であろう。たまたまその値段で見つけた

ならば、絶対に購入検討の余地はある名レンズだ。

---

では、2本目のレンズ。以下からは、いずれも

200mmでは無く180mmの焦点距離のレンズとなる。

Clik here to view.

レンズ購入価格:70,000円(中古)

使用カメラ:CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

1982年発売のMF単焦点望遠レンズ。

RTS(Y/C)マウント品である。

購入価格がやたら高かったのは、1990年代の中古

カメラブームの際、(京セラ)CONTAXのレンズが

多くのマニア層に「神格化」されてしまっていて、

そのブランド力の弊害で、中古相場がとても高価で

あったからだ。

これは一種の「風評被害」であった。勿論そこまでの

高価な値段に見合う超高性能のレンズでは無く、

せいぜいが中古2万円台、という価値感覚であろう。

Clik here to view.

しまうと、ようやくその「神話」も崩壊、その後は

本レンズの中古相場は漸次下落していき、現代に

おいては、2万円台と、やっと、価値相応の相場に

落ち着いてきている。

何故、銀塩時代に人気があったのか?は「オリンピア・

ゾナー」という話が、中古カメラブームの際に、

マニア層に知られるようになったからであろう。

オリンピア・ゾナーとは、1936年のドイツ・ベルリン

冬季オリンピックで活躍した独CONTAX(ツァイス)製

180mm/F2.8望遠レンズの事だ。

当時は勿論、一眼レフが登場する以前の状況であり、

CONTAXといっても、CONTAX Ⅰ型/Ⅱ型等のレンジ

ファインダー機での使用であった。

でもまあ、スポーツ撮影で望遠レンズは必須であり、

報道用、あるいはドイツの国威や威信をかけての、

特注仕立てレンズであったかも知れない。

(注:当時のナチス・ドイツは、軍事国家であるから、

「光学兵器」への転用も意識していたと思われる)

なお、特注仕立てであるし、大型でもあり、レンジ機

での使用も困難であるから、元祖オリンピア・ゾナーは、

生産数が少なく、殆ど流通していないと思われる。

近年、1度だけ国内市場で中古を見かけた。10万円程

と、神格化された割には、さほど高価ではなかったが、

勿論、現代では何も使い道が無いので購入していない。

で、中古カメラブームの際には、そうした背景に潜む

戦争等の様々な(暗い)理由は知らずして、一般マニア層

は「オリンピア・ゾナー」という名前だけに過剰反応し、

マ「昔のオリンピック撮影で使われた高性能レンズ

だってさ・・」と、呑気に、これを捉えた。

それ以前、京セラCONTAXが本レンズを開発した際にも、

当然、その「オリンピア・ゾナー」を意識して開発して

いた模様であるが、情報によれば、発売直前にカタログ

から「オリンピア・ゾナー」の名称が外された模様だ。

きっと、担当者が良く良く調べてみたら、オリンピア・

ゾナーが、当時、ヒトラーの命により作られた、という

あまり望ましく無い情報を発見したからであろう。

まあ、そのあたりのいきさつは良い。約50年ぶりの

180mmゾナーは、今度は一眼レフ用であり、使用する

上で、特別な技術や機材環境を要求されるものでは無い。

現代にいたっても同様、Y/C(RTS)マウントレンズは、

EOS等の一部の一眼レフや、ミラーレス機で容易に

使用する事ができる。

長所は、なかなかの描写力を備えている事だ。

また、京セラCONTAXの望遠レンズは、最短撮影距離が

長い弱点を抱えているものも多いが、本レンズは最短

1.4mと、焦点距離10倍則をクリアしていて好ましい。

弱点は、大きく重いレンズである事、そしてピント

リングも重い為、長時間の使用が困難である事だ。

もうほんの僅か酷ければ、「使いこなしが困難なレンズ

ワーストランキング特集」にランクインしてしまう所で

あっただろうが、幸いにして、それは免れた。

Clik here to view.

本決勝戦にノミネートされている)、あまり特徴的な

性能を持たず、設計コンセプトも、細部の印象等

から「古臭い」イメージを強く感じていたし、価格

(中古相場)も高値の時期が続いた為、個人的には、

あまり良い印象を持っていない。

まあ、使いにくさにより「エンジョイ度」評価が低く

なる事もまた、やむを得ないであろう。

---

さて、3本目のレンズ

Clik here to view.

レンズ購入価格:28,000円(中古)

使用カメラ:NIKON Df(フルサイズ機)

1981年に発売と思われる、ED(特殊低分散ガラス、

Extra low Dispersion)を含む、高性能MF単焦点望遠

レンズ。

前記「CONTAX Sonnar T* 180mm/f2.8」と、ほぼ

同時期の発売であり、両者はライバル関係にあったと

推察される。事実、両者は180mm級(大口径)MF

望遠レンズとして良く写り、いずれも優れている。

Clik here to view.

購入したので当時の相場に対しても比較的安価であった。

まあ、写りが同等なのであればSonnar180/2.8の入手

価格7万円と比べてコスパは圧倒的に優れる事となる。

本レンズの最短撮影距離は1.8mと、焦点距離10倍則

どおりであり、ゾナー180mmほどには寄れない。

この点、自然観察用途を含むフィルード撮影全般で

寄れない事による、微妙なストレスがあるのだが、

今回は、あえてフルサイズ機を用いて、「これは

寄れずに当たり前!」と、妥協する使用法だ。

(注:ゾナー180mmは寄れるので、APS-C機を用いて、

その長所をさらに活用する用法としていた)

発売後しばらくして、AF版にリニューアルされ、

本レンズは発売中止(ディスコン)になったのだが、

AF版は不人気であったのか?(注:操作性と外観が

あまり良く無い、私は未所有だが、友人が所有)

その後 本レンズは再び生産される事となった。

まあつまり、この措置は、一眼レフのAF化以降

(1980年代後半)においてもMF旗艦NIKON F3等

(結果的に2000年頃までの超ロングセラーとなった)

を残した為、MF(Ai)レンズ群を、最低限のラインナップ

として維持しつづけた、という経緯がある。

最低限で残された、という事は、本レンズも重要な

ポジションであったのだろう。

ただ、ちゃんと記憶してはいないが、銀塩末期の

2000年頃では、残ったNIKON MF(Ai)レンズ群は、

とても高価で、むしろAiAF型よりも高かったように

覚えている。(=生産/販売数が少ないからだろう)

また、本レンズの出自も前述の「オリンピア・ゾナー」

と類似であり、1970年の札幌冬季オリンピックの

際に、報道向けに「NIKKOR Auto 180mm/f2.8」が

限定販売された事が元祖になっていると聞く。

その後、当該レンズは一般向けに発売、さらに何度かの

改良を経て、本レンズとなった。

Clik here to view.

において、独CONTAXを大幅に参考として開発した

経緯がある、「オリンピア・ゾナー」の歴史も当然

知っていただろうから、ベルリン冬季五輪から遠く

34年後に、同様にオリンピック撮影用機材(レンズ)

として、同じスペックの180mm/F2.8を開発した

のだと推測される。

すなわち、高度成長期での日本(1970年代前後)

においては、「海外製品に、追いつけ、追い越せ」

という感じで、海外製品の仕様、海外の製品文化、

海外の事例等を、大幅に参考しながら(模倣しながら)

様々な製品開発を行っていたのであろう。

そして、1980年代あたりには、もう日本製品は、

世界一の品質となってしまったので、その頃には

もう参考とすべき(真似をする対象)としての

海外製品や事例が全く無くなってしまっていた。

トップにはトップの辛さがある訳なのだが、それより

も課題なのは、日本の製品開発では独自性や個性を

強く打ち出すスタイルは、決して得意では無い事だ。

だから、カメラを含む様々な市場分野においては、

1980年代後半くらいからは、独自の個性を主張

するような魅力的な製品が殆ど出て来なくなって

しまっていた。が、同時期に日本経済はバブル期に

突入し、景気の良さが、製品の魅力の無さを隠して

しまえていたのだが、1990年代前半にバブルが弾け、

さらには阪神淡路大震災等で景気が低迷すると、

消費者層は、ふと「何も魅力的な製品が無い!」

と気づく訳だ。だから、1990年代後半には新製品の

カメラを誰も欲しがらず、空前の「中古カメラブーム」

に突入してしまった、という歴史なのだろう。

その後、2000年代初期のデジタル化時代や、

2010年前後からのミラーレス時代と、なんとなく

カメラが進化したように見えた時代もあったのだが、

その実は、単純な「スペック競争」に終始してしまい、

2000年代は、画素数を、より高める開発方針で、

2010年代は、センサーサイズを大型化する開発方針

があったのみであり、冷静に考えると、カメラや

レンズの革新は、この間、ずっと、何も行われて

いない残念な状況だ。

まあ、だからこそ2010年代~2020年代のカメラ

市場の低迷が起こる訳だ。これはスマホ等の安易な

撮影機材が台頭してきた事が原因の全てだ、とは

言い切れない。世界をリードする立場となった日本が、

単純な「数値スペックの改良」以外の、独自性の高い

研究開発要素を、殆ど何もしてこれなかった事が、

背景に潜む、最大の問題点なのかも知れない。

今時の技術者(エンジニア)等と色々と話をしても、

旧来技術の改良以外の視点は、ほとんど持っておらず、

独自の発想を持つ技術者は希少という残念な状況だ。

「エンジニアはアーティストであれ」というのは

個人的な持論である。発想力、独自性、創造性を

持たないと、技術者は能力を発揮できないと思って

いる次第だ。

Clik here to view.

個々のカメラやレンズを、どうのこうのと語って

いるだけでは、何も抜本的な改善は得られない。

要は、現代の新製品カメラやレンズも、前機種の

数値スペックを高めただけであり、そのくせ、

値段がずいぶんと上がっているならば、「全て想定

範囲内の話」であるから、何も魅力を感じない訳だ。

この事は、メーカー側も流通市場も、ユーザー側も

全て、良く認識していかないと、この市場が完全に

崩壊してしまう危険性を持つ。

もう高速連写とか高感度とか、フルサイズ化とか、

手ブレ補正とか、そういう事は、どうでも良いでは

無いか。何か、想像の斜め上を行くカメラやレンズが

出てこない限りは、新製品を欲しいとも思えない。

---

では、4本目の200mm(級)レンズ

Clik here to view.

Close Focus(注:原語の変母音の記載は省略している)

レンズ購入価格:54,000円(新品)

使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)

2000年代初頭に発売のMF単焦点小口径望遠レンズ。

本レンズには「Close Focus」という名称がついている。

これは「寄れる、近接撮影可能である」という意味で、

最短撮影距離1.2mは、これは180mm級望遠としては

トップクラスとなり、前述のSonnar 180mmの1.4m

をも軽く上回る近接性能だ。

(参考:未所有だがsmc PENTAX-DA★200mm/f2.8

ED [IF] SDMも本レンズと同じ最短1.2mだ。

また、ミラーレス機用で唯一かも知れない200mmの

Panasonic LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8

(高価なので未所有)は、最短1.15mと、200mm級

レンズでの最強を目指した仕様設定と思われる)

最大撮影倍率は1/4倍であるが、今回はμ4/3機で使って

いる為、フルサイズ換算の撮影倍率は1/2倍となり、

もはや「望遠マクロ」とも言えるだろう。

Clik here to view.

描写力は平凡だ。後年におけるイメージのように

「アポランターだから良く写る」という要素は

全く無い。まあ、このレンズの時代、まだコシナ・

フォクトレンダーは展開を始めたばかりであり、

現代のように十数万円もの定価の高級レンズを

作って売れる状況では無かった訳だ。

そこで、OEM大手、コシナとしての最大の長所である

「安いレンズから超高級レンズまで、注文があれば

何でも作れる」というフレキシブルな技術力を

生かし、5万円程度の価格帯に見合う、適正な性能の

望遠レンズを作る、という企画方針になったのであろう。

ちなみに、全ての「マクロ系のアポランター」に

ついては、特殊レンズ超マニアックス第11回記事

「マクロアポランター・グランドスラム」編に

詳しいので、適宜参照して貰えれば良いであろう。

(追記:記事執筆後での、さらなる研究では、

2017年頃からのコシナ・フォクトレンダー製の、

アポランター系やノクトン等の新鋭レンズの描写力

は、旧来のレンズに比べて、恐ろしく(驚くほど)

向上している。

何らかの大きな技術革新(例:コンピューター光学

設計ソフトの大幅な改良等)が、あったのだろう、

と推測しているのだが・・

生憎、その時代からのフォクトレンダー新製品は

いずれも、定価十数万円という高額レンズであり、

(→まあ、性能が良いから高値を付けられる訳だ)

高値により、その多くを入手する事が困難な次第だ。

もう何本か入手できれば、だいたいそのあたりの

分析も出来そうに思うが、ちょっと購入資金繰り

や、評価・分析に、まだまだ時間が掛かりそうだ。

でも、それらの新鋭レンズ群の超絶的な描写力が

当たり前となってしまうと、本APO180/4のような、

2000年代フォクトレンダー旧製品は、性能的に

大きく見劣りする感覚になってしまうかも知れない。

この話には、色々と良し悪しがあるとは思うが・・

まあいずれ、新鋭フォクトレンダーを多数入手でき、

分析が済んでから、あらためて詳細を説明する)

Clik here to view.

各MFマウント版生産で、ロット数も販売数も

少なかったと想像され、所有者も少ないし、中古

流通は皆無である。こうしたレンズを褒めるのは

投機対象とかなってしまって、危険でもある。

「レア品につき、非推奨」としておこう。

(追記:既に投機対象になってしまった。近年見る

本レンズの中古品は、10万円以上の高額相場だ・汗

で、それくらいの金額を出すならば、現行製品の

最新鋭フォクトレンダーは、前述のように超絶的に

良く写るので、そちらを買った方がマシであろう。

安い(相場の)製品の方が、良く写る事を知れば、

誰も、高額相場のレンズには手を出さなくなる)

---

では、今回ラストのレンズ

Clik here to view.

MACRO 1:1 (Model B01)

レンズ購入価格:30,000円(中古)

使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)

2003年に発売されたAF望遠等倍マクロレンズ。

Clik here to view.

が著名なのだが、逆に言えば、他の焦点距離の

TAMRONマクロは、マニア層も含めて、あまり知られて

いない。だが、従前にSP60mm/F2マクロを入手し、

匠「そこそこ写るな、しかも安価だ」と好評価を

与えていたのであるが・・

近年に、いままで個人的にも全く注目していなかった

SP180/3.5マクロが(生産中止になったからか?)

中古市場での流通が活発化し、かつ「高価すぎる」

と思っていた価格も、こなれた相場になってきて

いたので、試しにこれを入手してみると、まさしく

仰天した・・

匠「なんだこりゃ、恐ろしく描写力が高いでは無いか!」

これは嬉しい誤算であり、この写りであれば、個人評価

DBで「描写表現力」の項目が、5点満点となる事は

疑いの余地も無い。

現在所有している約400本のレンズ中、5%以下の20本に

満たない数しかない「描写表現力=5点満点」の

レンズであり、かつ、その中には、描写力よりも

表現力に重きを置いた評価(例:F0.95超大口径レンズ)

も含まれている中、純粋に描写力で、5点満点を取れる

レンズは、そう多くは無い。

そうした、ほんの一握りの数しか無いレンズを、偶々

見つけた事が嬉くなった。

Clik here to view.

AFの速度・精度は、現代のレベルからすると、

「待っていられないほどに遅く、殆ど合わない」という

印象であるし、MFで合わせようにも、被写界深度が

恐ろしく浅く、かつ、距離選択肢が、ほぼ無限にある

状況であるから、例えば、目の前数十cmに存在する

被写体が、光学ファインダーやEVFで、ピンボケ状態

の時、まったく何処にあるか見えない(わからない)

そこからMFでピントを合わせる場合でも、そもそも

どちらに廻したらピントが合うのか? 被写体が全く

見えないのだから、ピントリングの方向も全然不明

なのだ・・

すなわち、本レンズの場合、AFでもMFでもピント

合わせが非常に困難な状況である。

また、初級中級層等では、180mm、あるいはAPS-C機で

換算270mmとなった狭い画角では、レンズを向けた先に

狙った被写体があるとは限らない。「GOLGO 13」ばりに、

ターゲットを正確にファインダーに捉える事は至難の業だ。

まあ、ピントが合っていれば、他の背景の中から被写体の

位置を推定する事が出来るが、全てピンボケの画面の中で、

腕の感覚だけで、中距離の小さい昆虫等の位置に正確に

レンズを向けるのは、たとえ上級層でも難しい「神技」だ。

そして、大きく重いレンズであるから、ハンドリング

性能もあまり良く無い。

全体的に、とても使いこなしが難しいレンズだ。

ただ、普通、そういう状態であると「エンジョイ度」

を低く評価するのだが、本レンズの場合は、テクニカル

的要素で、弱点をカバーして使える可能性が高い為、

「エンジョイ度」は、むしろ高いと見なし、減点は

していない。

Clik here to view.

小さな弱点を回避しながら使えるであろうから、

かなり推奨できる名レンズになりうる高い素養を持つ。

しかし初級中級層の場合は、「エンジョイ度」を

低める要素が大きくなるのと、まず、使いこなせない

レンズとなってしまうだろうから、せっかくの高性能が

全く生かせず、完全非推奨のレンズだ。

----

さて、ここまでが記事本編だ。

以下は今回の200mm決勝戦での順位発表である。

順位は、個人評価データベースでの「総合平均点」

とする。(特別加点は無し。レンズ名は省略表記)

1位:4.2点:TAMRON SP180/3.5

2位:4.0点:MINOLTA APO 200/2.8

3位:3.4点:NIKON ED 180/2.8

4位:3.4点:APO-LANTHAR 180/4

5位:3.1点:CONTAX Sonnar 180/2.8

最強の200mm(級)レンズはTAMRON SP180/3.5

となった。評価点に貢献したのは、このレンズの

「描写表現力」が5点満点であり、超絶的な性能で

ある事、そして、他の評価項目も標準点3点を下回る

項目は1つも無く、全体に欠点が無く、高い平均点で

まさしく「名玉」と呼べるレベルである事だ。

ただし、前述のように使いこなしが難しいレンズで

あるから、初級中級層に対しては、好評価に反して、

あまり推奨し難いレンズとなる。

2位のAPO200/2.8も悪く無い、これも非常に高い

描写力を持ち、平均点4点で名玉に値する。

こちらであれば、ビギナー層から上級層等での業務・

実用撮影にまで、汎用性は極めて高い。

何故、SONYは、本レンズを継続生産しなかったのか?

一眼レフ事業をMINOLTAから引き継いだばかりで、

何もわかっていなかった状態であろう事が、想像

できるのだが、本当に惜しい限りである。

3位、ED180/2.8は、高いコスパ点が特徴であったが、

全般的に、もう古い時代のレンズだ。

4位、APO-LANTHAR 180mmは、近代レンズで寄れる

点が好評価であったが、平凡な描写力なのに入手価格

が、やや高価であった為、コスパ評価が伸びなかった。

現代においては入手性が低く、近年には投機対象に

までなってしまったので、もう完全非推奨である。

5位、Sonnar 180/2.8は、これも悪い描写力のレンズ

では無く、寄れる点も利点ではあるが、全体の設計思想

が古臭く、重いレンズかつ重いピントリングである事で、

実用性が低く、エンジョイ度が相当に低目の評価だ。

そして、性能に対して高価に買いすぎてしまった事から

コスパ点も低く評価されてしまっていた。

---

では、これにて「200mm選手権」記事は終了。

なお、200mm級レンズは、たった5本しか持っていない

訳は無いのだが、他のレンズは平凡なスペックであったり

古い時代のものが多い、そうした「低ランカーレンズ」

群は、いずれ他記事でまとめて紹介しよう。

次回の本シリーズ記事は「135mm選手権」となる予定だ。