本シリーズは、レンズの焦点距離別のカテゴリー毎に、

それぞれの最強レンズを決定する、という主旨である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回は135mm(単焦点)編、ただしこのカテゴリーは、

銀塩MF時代にポピュラーな焦点距離ではあったのだが、

近代においては、単焦点135mmは販売機種数が少ない。

また、銀塩時代のオールド135mmをチマチマと予選を

行っても、あまり意味が無いであろう。それらオールド

135mmが決勝戦に勝ちあがれる可能性は皆無だからだ。

よって、このカテゴリーでは、シード選出による5本の

近代高性能135mmレンズで、直接決勝戦を行う。

各決勝進出レンズを個別に紹介し、実写例を数枚づつ

交えながら記事を進め、最後に最強135mmレンズを

決定しよう。

---

まずは最初のエントリー(決勝参戦)135mm

Image may be NSFW.

Clik here to view.

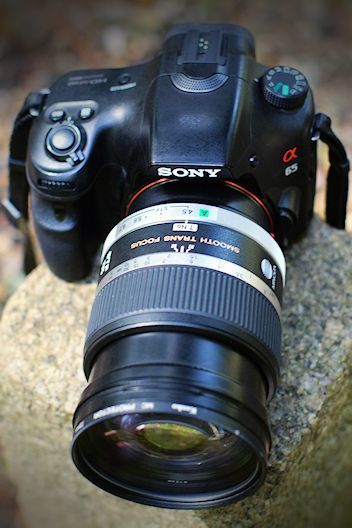

レンズ名:MINOLTA STF 135mm/f2.8[T4.5]

レンズ購入価格:118,000円(新品)

使用カメラ:SONY α65(APS-C機)

1998年発売、史上初のアポダイゼーション光学

エレメント搭載型MF望遠レンズ。

過去記事で何度も紹介済みのレンズなので、出自や

特徴等は大幅に割愛する。「アポダイゼーション」に

ついて興味があるならば、例えば、特殊レンズスーパー

マニアックス第0回「アポダイゼーション・グランド

スラム」記事等を参照されたし。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、今回の135mmレンズ決勝戦記事にノミネート

されている5本のレンズは、どれも極めて高い描写表現力

を持っている。私の個人データベース上の評価点では、

いずれも「描写表現力」は(5点満点で)4点以上であり、

特に、本STF135/2.8と、ラストのA135/1.8は、

5点満点という評価だ。これは、私の所有する約400本

の交換レンズ中、十数本しか無い高得点であり、すなわち

全交換レンズ中、トップクラスである事は間違いない。

「では、評価5点の135mm級レンズが優勝なのか?」

というと、それはそんな単純な話では無い。

まず、個人DBでの評価は5項目である、その合計または

平均点での比較となる事が第一である。

また、これら135mm級レンズは、一見して、類似の

スペックながら、実は、その用途が個々に大きく異なる。

よって、ユーザー毎の用途、あるいはカメラを含めた

システム環境、はたまたスキル(撮影技能等)によっても

どのレンズが良いか(使い易い、利用目的に合致する)は

変わってくるであろう。

そこで、本対決記事においては、個人DB評価点の他にも

各レンズの特徴からなる推奨用途について記載していき、

ラストでは、その用途汎用性に応じて特別加点を行う。

まあすなわち、その推奨用途が、ユーザー毎の用途に合致

するならば、そのレンズを選択(購入)する事が良いと思う。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

では、本STF135/2.8の用途であるが、何があるか?

1つは中距離人物撮影であろう、アポダイゼーション

による綺麗なボケ質と、完璧とも言える描写性能は、

そうしたポートレート撮影には最適だ。

(上写真のみ、SONY α700との組み合わせ)

ただし、人物撮影において「中距離」としたのは

135mmでは間合いが遠い点が、課題として挙げられる。

フルサイズ機ならば、ギリギリで使えるとは思うが、

今回使用のようなAPS-C機で換算200m相当の画角では、

例えば縦位置撮影で、人物の半身像を、仮に縦1mの

撮影範囲としたいならば、その撮影距離は約6mとなる。

6mというのはかなり長い距離であり、屋外撮影等では

被写体となる人物と撮影者間での会話や指示といった、

コミュニケーション全般に重大な弊害があるだろう。

「人物撮影は8割方コミュニケーション能力である」

という持論がある。また、趣味撮影でのモデル撮影会等

では被写体は職業的モデルである場合も多いとは思うが

一般依頼人物撮影では、一般人を対象としての撮影が

ぐっと多くなると思う。その際、見知らぬ他人を撮る

場合も多いだろうから、被写体とコミュニケーションが

取れなければ撮りようも無い訳だ、これでは厳しい。

「だったら、フルサイズ機を使えば済む話だ」という事

にもなるかも知れない。本レンズの発売は1998年と

勿論銀塩時代であった為、当時はMINOLTA α-9や

MINOLTA α-7との組み合わせで、本レンズを人物

撮影には良く使った。しかしデジタル時代において

α(A)マウントのフルサイズの機体はSONY α900、

α99、α99Ⅱのたった3機種しか存在しておらず、

個人的には、α900は機能不足、α99は中途半端、

α99Ⅱは高価すぎる、という理由から、いずれも

所有していなかった。

(追記:SONY α(A)機は、絶滅危惧種である為、

本記事執筆後に、中古相場が下落していたα99を

購入したのだが、本記事には間に合わなかった)

まあ、裏技として、α(A)→α(EF)のアダプターを

用いて、SONY α7系/α9系のフルサイズ機で使用

する方法論はある。(他社フルサイズマウントでも可)

本STF135/2.8はMFレンズだし、STFと書かれた範囲

での絞り環も存在する為、フルサイズ・ミラーレス機で

利用する上での相性はさほど悪く無い。

ただまあ、せっかくα(A)機を所有しているのだから、

できればオリジナルマウントで使ってあげたいと

思うのも、またマニア的思考(嗜好)であろう・・

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15391160.jpg]()

で、APS-C機で使用する際の副次的用途としては

「自然観察撮影」がある。というか、本記事で紹介

している135mm級単焦点レンズには、必ずと言って

良い程、「自然観察撮影」という用途がついて廻る。

特に、今回記事では、135mm単焦点の3本が、いずれも

最短撮影距離72cm~87.5cmという、古今東西の

135mmの中でBEST5に入る近接性能を誇るレンズであり

残りの2本の135mm級レンズは、いずれもマクロである。

だから今回の決勝戦は「自然観察撮影」の対決と言って

も過言では無い状態だ。

その具体例であるが、私は本STF135/2.8を、ある時に

一般的な「自然観察会」に持ち出した。

そこでは、自然を生かした環境(ビオトープ)の池に

珍しいトンボやカエルが生息していたのだ。

そこで本レンズをα65に装着し、換算画角は200mm

さらに1.4倍/2倍のデジタル(スマート)テレコン

機能を組み合わせると、最大撮影倍率は約0.75倍

にも達し、ほとんど望遠マクロと同等になる他、

撮影距離は、(換算400mmで)長く取れ、遠くの昆虫

においても十分、さらに、そうした小さい被写体では

気になる構図内の背景ボケ質破綻は、全く意識しないで

済むほどの滑らかで美しいボケとなる・・・

また、MFレンズであるから、構図内の(AF測距点では

捉え難い)非常に小さい被写体にもバッチリとピント

が合い、おまけに、SONYαフタケタ機では、この場合に

優秀なピーキング機能も使える訳だ。

望遠マクロは超重量級(1kg以上)となるケースが

多く、ハンドリング性能に劣るが、本レンズは

730g程度と、望遠マクロよりも、ずっと軽量だ。

匠「やった、これは自然観察には最適のシステムだ!」

と、用途開発が出来た事に、とても喜んでいたのだが・・

数年間、その用途で繰り返して使ってみると、今度は

なんだか、あまりにテクニカルな要素が少ない事に、

ちょっと物足りなさが出てきてしまった。

すなわち本STF135/2.8では、ボケ質破綻が出る事は

まず有り得ない為、いつでも絞り開放(T4.5)で撮って

さえすれば良い、そうやれば、私ではなくても、誰もが

撮っても、同様に高描写表現力の写真が撮れる。

なので、近年においては、この「掟破り」の自然観察

システムを使う事は、ちょっと少なくなってきていて、

もっぱら望遠マクロであるとか、超望遠ミラーとか

はたまたオールド望遠ズームとか、そういった、少々

クセがあり、使いこなしが難しいレンズを、あえて選択

するようになってきている。

本STF135/2.8の総括だが、どんな用途に用いるにせよ、

もし「アポダイゼーション」の真の実力値を知りたい

ならば、本レンズの購入は必須であろう。

「大三元の望遠ズーム(70-200mm/F2.8級)を持って

いるから(焦点距離が被るので)不要だ」とは言うなかれ、

「焦点距離と開放F値が同じならば、一緒だ」と考えて

しまうようでは、ビギナー的な思考法だ。

(ビギナー層では、カタログスペック上での焦点距離、

開放F値、そして価格あたりしか見ていない)

個々のレンズには、描写力や描写傾向(例:ボケ質)や

他のスペック(例:最短撮影距離、重量等)の差異が

存在し、その為にレンズの使用目的すらも異なって来る。

一度、本レンズの描写力を自分の目で確かめたならば、

これまでの価値感覚が大きく変貌するようなショック

(=パラダイム・シフト)を受けると思う、それほど

までに超絶的な「レジェンド」のレンズだ。

---

では、2本目のエントリー

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15392425.jpg]()

レンズ名:SIGMA APO MACRO 150mm/f2.8 EX DG OS HSM

レンズ購入価格:58,000円(中古)

使用カメラ:NIKON D500(APS-C機)

2011年に発売されたフルサイズ対応AF等倍望遠マクロ。

150mmと、丁度135mmでは無いのだが、150mmという

焦点距離の(フルサイズ対応)単焦点レンズは、かなり

希少であり、私が所有する範囲では3本のみ。恐らくは

市場全体でも数機種程度しか無いと思われ、それでは

150mm決勝戦は開催できない為、便宜上、この135mm

のカテゴリーにエントリーするとしよう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15392459.jpg]()

さて、セミレアなレンズである。その最大の理由は

150mmという中途半端な焦点距離の単焦点レンズは、

例えマクロだから、と言っても、ユーザー側で、そう

簡単に用途を考えられるものでは無いからだろう。

つまり「何に使う(何を撮る)レンズなの?」という

感じである。

初級中級者は、レンズの焦点距離により被写体を

決めつけてしまう変な習慣を持っている。他記事でも

説明したが、この事は、1970年代~1980年代頃に

交換レンズの販売促進の為に、メーカーや流通側が

考え出した一種の「商法」であって、具体的には、

28mm=風景、35mm=スナップ、50mm=汎用、

85mm=人物、という風な具合だ。

この商法は、過剰に効果がありすぎたと思われ、その後

何十年経っても、依然、初級中級層では上記ルールを

頑なに守ろうとする。(注:実際にはその必要は無い)

そして、その定説では「150mm」がどんな被写体に

向くかは知らされていない。また、恐らくだが、

ネット検索等をしたところで、150mmのレンズに

適した被写体等は何処にも書かれていない事であろう。

これでは「150mmって何用?」と思うのはやむを得ない。

おまけに高価だ、定価は13万円(税別)と高額であり、

SIGMA高級レンズの「ART LINE」にも属していない。

(注:2011年発売では、ART LINE整備前の段階だ)

また、中古や新古等で安価な個体を見かけたとしても

今度は重量1150gという異常なまでの重さが、仕様を

調べたり、実物を手で持った段階等で、のしかかる。

これは、下手をするとART LINEの新鋭高性能レンズ

(例:A85/1.4やA135/1.8)よりも重たい訳だ。

本レンズの用途であるが、「自然観察撮影」オンリー

だと思っておくのが賢明だ。

他の被写体で、本レンズに適したものは考え難い。

まあ暗所のステージ等での中距離人物撮影という用途は

考えられない訳では無いが、その画角が必要なのであれば、

例えば、OLYMPUS ED75mm/1.8(μ4/3機用なので

150mmの換算画角となる)や、SONY ZA135/1.8(もし

画角が広すぎる場合、トリミング併用やデジタルテレコン

1.4倍、またはAPS-C機を母艦とする)の方が、大口径

につき、暗所での所定画角での撮影には向くであろう。

本レンズは開放F2.8と暗く(注:F2.8級レンズは大口径

とは言えない)、AF駆動範囲も大きい(注:リミッターを

用いる事は可能だ)のと、HSM搭載なのにAF速度が遅い為、

暗所での(準)動体撮影には全く向いていない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15392443.jpg]()

「自然観察撮影」すなわち、昆虫や草花等の撮影には

バッチリではあるが、動かない草花等の場合には、

中望遠マクロ(90mm~105mm級)と比較した場合、

WD(ワーキング・ディスタンス)すなわち撮影(可能)

距離の差以外、本レンズを使う理由があまり無い。

しかし、近寄ると逃げる昆虫(トンボや蝶など)に

おいては、できるだけ撮影距離やWDを長くするのが

望ましい為、こうした被写体においては、150mm~

200mm程度の「望遠マクロレンズ」が適切な機材となる。

なお、母艦は、その撮影用途や撮影環境(条件)に応じ、

フルサイズ機かAPS-C機かを選択すれば良い。

単純に、撮影距離やWDを長くしたい、あるいは撮影倍率

を高めたいのであれば、APS-C機に装着し(注:今回の

使用法もそうである)換算画角225mm~240mm相当、

最大撮影倍率1.5倍、という仕様にして使えば良い。

(注:最短WD自体の性能はAPS-C機使用でも変わらないが、

同じ撮影倍率でもAPS-C機の方が被写体距離を長く取れる)

なお、今回利用機NIKON D500では、1.3倍クロップ

モードが存在するので、必要に応じて300mm画角の

2倍マクロとしても利用できる。

ただし最大300mmと言っても、屋外自然観察用途での、

中遠距離の「野鳥撮影」には、少々物足りない画角だ、

その用途では、換算600mm~1200mm程度があった方

が望ましい為、野鳥は潔く諦めて、目の前の自然物や

小動物等の撮影に特化した方が良い。

特に、近接撮影中に、急に遠距離被写体にAFで合わせに

行こうとしても、そういう利用法では(多くの)望遠

マクロレンズは、ピント位置が近接から無限遠まで

変化するのがとても遅く、飛んでいる鳥等へのAF合焦は、

まず間に合わない。(注:遠距離高速動体への合焦は

「爆速AF」等の機材性能に頼っても無理であり、MFの

使用やAFの使い方でカバーする事で、なんとかなる

→中上級層向けの技法)

フルサイズ機で本レンズを使うならば、今度は昆虫等

に限らず、草花の撮影にも丁度良い画角となるだろう、

例えば「植物園」全般の撮影では、本150mm/F2.8と、

フルサイズ機とのシステム・マッチングは悪く無い。

---

さて、3本目のエントリー

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15393277.jpg]()

レンズ名:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 125mm/f2.5 SL

(注:スペル上の変母音の記載は便宜上省略している)

レンズ購入価格:79,000円(新品)

使用カメラ:CANON EOS 6D(フルサイズ機)

2001年頃に発売されたフルサイズ対応MF等倍望遠マクロ

レンズ。こちらも丁度135mmでは無い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15393278.jpg]()

さて、「用途開発」が恐しく難しいレンズである。

レンズマニアックス第12回「使いこなしが難しいレンズ

編(後編)」では、並み居る多数の交換レンズ群の中から

本MAP125/2.5が「ワースト1位」という不名誉な記録と

なってしまっているのだ。

本レンズを一般撮影で用いるのは「修行(苦行)」に

近いほど困難である。

おまけに、どこがどういう訳なのか? 本レンズは

現在「投機対象」となってしまっていて、中古相場は

発売時定価の約2倍、18万円前後と、不条理なまでの

プレミアム相場である。

(注:ここ2~3年で、「プレミアムとは、高級な事」

という概念が、様々なサービスや商品名から一般層に

定着してしまっているが、本来の「プレミアム」とは、

否定的な意味が強く、「無駄に高価な」という感じだ。

本ブログでも、ずっと「プレミアム」を、「無駄に

高価、無駄に高級」という意味で用いている)

優秀でかつ希少であれば「プレミアム」とは言えるかも

知れないが、実用的に極めて使い難いレンズであるから

プレミアム価格は納得がいかず、全く推奨はできない。

(ちなみに、その高額相場では、1本も売れた様子は

無い、ずっと同じ品物が在庫されている状態だ)

いつも本レンズの話をする際に述べているが、2000年代

後半には、本レンズの逆輸入新品が、48,000円程で

何本も売られていた。私の本レンズの購入価格の

79,000円よりもだいぶ安価になったので、異マウント

で買い増して平均購入単価を下げるといった、いわゆる

「ナンピン買い」を行おうとも考えたが、それは思い

とどまった。優秀で非の打ちどころも無いようなレンズ

ならばいざしらず、とても、2本も必要とするような

レンズとは言いがたかったからだ。

用途だが、ほとんど「自然観察撮影」にしか使えない

であろう、前記SIGMA150/2.8(MACRO)と、だいたい

同じ利用目的である。

重たく、かつピントリングの回転角が異常なまでに

大きい本レンズでの、動体撮影、あるいは被写体距離が

頻繁に変化する条件での撮影は、どんな神業を持って

しても不可能であると断言できる。

重量級である事はハンドリング性能や手ブレ限界にも

影響が出る。近接撮影で僅かに1mm以下の被写界深度

となり、かつ「露光倍数」が掛かって、実質F5以下に

低下した口径比においては、カメラの原理に、よほど

精通し、かつ撮影技能を持っている上級者以上で無いと

まともに写真を撮る事も出来ず、ビギナー層では間違い

無く、ブレブレ、ピンボケ写真を連発するであろう。

(注:手ブレ補正が無いEOS一眼レフ等を使うならば、

カメラのAUTO-ISOの低速限界設定等を慎重に設定

しない限りは撮影出来ない。これの意味がわからない

初級層等では、近接撮影は全滅すると思う)

また、現代においては、本レンズの後継機種である

Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5

が、SONY FEマウントで販売されている事も重要だ。

そちらの方が、はるかに利用(実用)価値が高い事は

言うまでも無い。

(参考関連記事:レンズマニアックス第32回、

「新旧マクロアポランター対決」編を参照)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15393694.jpg]()

ただ、あれこれと文句は言っている物の、本レンズ

の「描写表現力」評価は、4.5点(注:5点満点)と

悪く無い。 しかし、その評価点は、本レンズを

「ちゃんと使いこなせる」という条件付きである。

私の場合は、本レンズを約20年間、軽く数万枚に

達するくらいの撮影経験を持ってしての話である。

ビギナー層がいきなりフィールド(野外)持ち出して

撮っても絶対に使いこなせない。恐らく1~2時間

使うだけで、ヘロヘロに疲労し、100枚かそこらの

撮影で、もう体力的にも精神的にも限界が来る事で

あろうし、前述のように、よほどの高スキルが無いと、

(近接撮影での)写真は、ほぼ全滅すると思う。

「使いこなし難易度」が「ワーストワン」の評価とは、

そういう事である。

そうした「修行(苦行)」を好き好んで行いたいので

あれば・・ 加えて、過去時点の新品価格の4倍もの

高騰相場もまるで気にしない、という奇特な考え方で

あれば、本レンズの購入を止める事はしない。

---

では、4本目のエントリー

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15395145.jpg]()

レンズ名:SONY Sonnar T*135mm/f1.8ZA

(SAL135F18Z)

レンズ購入価格:89,000円(中古)(以下、ZA135/1.8)

使用カメラ:SONY α77Ⅱ (APS-C機)

2006年に発売されたフルサイズ対応AF大口径望遠レンズ。

「(ライブ)ステージでの中距離人物撮影用途」を

強く意識して購入したレンズである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15395131.jpg]()

毎回の本レンズの紹介記事で書いているが、ツァイスの

名前を入れるだけで高価となった、あまり消費者側から

見て好ましく無い出自のレンズであり、個人的には

発売から10年近くも、完全に無視していた。

初級マニア層などが「ツァイスだから良く写りそう」

等と言っている意見も良く聞いたが、定価20万円+税の

高額レンズをポンと買ってしまえる人は、そう多くは

無いし、そうできる金満家層は、失礼ながら、そこまで

写真を沢山撮って、ちゃんと性能評価が出来るようには

思えない。また、販売(流通)サイドからの情報提供は、

高額なレンズを買わせる為に、良い事しか書いていない。

つまり、誰の意見も参考にならない状態であったし、

もとより、「他人の評価や推奨等によりレンズを選ぶ」

という事自体、「マニア道」的には有り得ない話だ。

レンズ選択・購入・評価は、あくまで自分自身の責任だ。

まあ、「ツァイス」といっても、KONICA MINOLTAから

αの事業を移譲されたばかりのSONYが、旧MINOLTA系の

レンズ関連会社に委託して作られた国産レンズであろう

と思われる。SONYのα一眼デビューを記念して、又は

「SONY α新発売時に新レンズが無く、全てが旧MINOLTA版

のαレンズの外観変更版ばかりでは、SONYにレンズ開発力が

無い、と世間に思われてしまう事への対策としての新レンズ」

であるから、これまでの国内製レンズと同様の設計開発製造

プロセスであり、さしたる性能差は無い。

しかし、「ツァイス」には、それを神格化する「信者」が

多数居る為、なかなか誰も、その性能を評価しにくい。

1970年代以降、ツァイスの写真用交換レンズは全て

日本製となっている、これらは厳密な意味ではドイツ製

では無い。(注:たとえ1980年前後位までのCONTAX

RTS用レンズがMade In West Germanyと銘打っていても、

そのレンズ部品の製造は、殆ど全てが日本製であり、

西独工場では最終組み立てのみを行って、その事から

Made in・・と称しただけであろう。

なお、ツァイス信者の中には、現代においても、依然、

「西独」「東独」という認識の人も・・(汗)

昔のレンズを買う場合はいざ知らず、ドイツ再統一は、

1990年の事で、もう30年以上も昔の話である)

で、私も、京セラ時代~コシナ製~SONY製で計十数本の

ツァイス銘レンズを所有していたが、それぞれのレンズは

当然、個々に長所も短所も存在する。だが、その長所を

褒める分には良いが、弱点を話すのはタブーなのだ。

「たいした事が無い」とか「ここがダメだ」などと

言おうものならば・・

周囲のツァイス党の人からは、

「ドイツ工業製品は、世界の最高水準である。

その事は世界中の誰もが認める事実であ~る!」

とか・・、

「あえて言おう、ツァイス以外はカスであると。

ジーク・ジオン、ジーク・ツァイス!」

・・といった、ヒトラーとか、ガンダムのギレン・ザビ

並みの、ツァイス信奉の演説をくらってしまうのだ(汗)

「宗教戦争」に巻き込まれるのは危険だ、「思い込み」は

冷静な判断力を失ってしまう。

さて、では本ZA135/1.8の実力値であるが・・・

長所として、まずまずの描写表現力と、とても短い最短

撮影距離がある。

短所としては、AF速度・精度がある、ただ、一応有限回転

式ピントリングなので、なんとかMFで回避できる。

それから、恐ろしく高価な事も、重大な欠点と言えよう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15395157.jpg]()

最適な用途は、

1)暗所のステージ等でのパフォーマーの中遠距離撮影

2)自然観察用途

3)中距離での中高速動体撮影

(鉄道、一部のモータースポーツ、一部のスポーツ競技)

であるが、3)については、被写体の移動速度やベクトル

(向き)によっては、AF速度が間に合わないケースも

ありうる。MFでの弱点回避が難しいレンズであるから、

撮影ポイントや作画意図に留意する必要があるだろう。

ビギナー層にも安全に使えるのは2)の自然観察用途

であろうが、20万円もする本レンズを、それに使う

価値があるかどうか? 中古2万円の中望遠マクロの

方がハンドリング性能や屋外消耗リスク的にも優れて

いる要素もある。

結局、主要被写体は、1)のステージ撮影用途だ。

だが、初級中級層では、やや、その用途は少ないかも

知れない、ライブや舞台、イベント等では公式カメラマン

以外は撮影不可である事も多々あるからだ。

しかし、家族や知人友人等が出演するようなステージも

稀にあるだろう。そんなアマチュア・ステージの場合には

撮影制限が掛っていない場合も多く、最適なレンズなのだが、

その手の写真は、家族友人等の「晴れ舞台」であるから、

失敗は許されない(汗) だが、いきなりぶっつけ本番で

本レンズからなるシステムを暗所のステージに持ち出しても、

ビギナー層では、まず上手く撮れないだろうから、失敗

して、顰蹙を買う恐れがある。結局のところは、普段から

練習を重ねておく必要がある訳だ。

「しかし、練習をする機会が無いではないか?!」と

思うかも知れないが・・

まず、アマチュアバンドのライブステージ等では、

一般に「対バン」と呼ばれる、複数のバンド(ユニット)

が次々にステージに上がる事が多い、こんな場合、家族や

知人等が出演する前に、他のバンドを撮って練習をする

事が出来る。なお、そういう場合には、念のため、

そのバンドメンバー等に声をかけ、撮影許可を貰って

おくのが望ましい。勝手に見知らぬ他人を撮るのは、

いつの場合でも厳禁(盗撮として犯罪になる)だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15395213.jpg]()

それから、ごく近年、SNSの普及による情報波及効果を

狙って、一部の有料ステージ等で「写真撮影を可」とした

ものが増えつつある。つまり「どんどん撮って、SNS等で

宣伝・拡散してください」という運営側の考え方だ。

こういうステージを見つけたら、そこで練習をするのが

良いであろう、この場合は、いちいちの許可もいらない。

ただ、写真撮影可といっても、いつの場合でも、他の

観客等に迷惑になるような行為を行ってはならない。

例えば、座席を離れて、ステージの目の前で撮ったり、

フラッシュを焚いたり、シャッター音や連写音のうるさい

カメラで撮影する等だ。これらは社会的なマナーであり

ルールでもあるから、これらが守れないようであると

カメラマンとしても人間的にも失格である。

(そういうシニア等のビギナー層を至る所で見かける。

なお、「フラッシュ非発光のしかたがわからない」

とかいうケースは、もう論外だ、お話にもならない・・

また、イベント等をスマホを使って撮る一般層も、同様に

マナー、ルール、肖像権等が、まるっきりわかっていない

輩(やから)が大半である、という非常に残念な世情だ。

さらに言えば、これは日本人だけでは無い。京都等では

(変身)舞妓さんが歩いていると外国人が「ゲイシャガール!」

とか言って、群がって写真を撮るマナー違反が起こっている)

まあでも、このあたりの撮影環境等は、本記事執筆直後に

勃発したコロナ禍により、ずいぶんと変化してしまった

のだが・・

早くコロナ禍が終息し、イベントや観光等が旧来どおり

に行う世情が来る事を願うばかりである。

---

では、今回ラストのエントリー

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15400080.jpg]()

レンズ名:SIGMA 135mm/f1.8 DG HSM | ART

レンズ購入価格:102,000円(中古)(以下、A135/1.8)

使用カメラ:CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

2017年に発売されたフルサイズ対応AF大口径望遠レンズ。

超音波モーター搭載であるが、ただし手ブレ補正機能は

搭載されていない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15400087.jpg]()

大きく重く高価な「三重苦」レンズであるが故に、

趣味撮影には向かず、業務撮影専用レンズと見なすのが

良いであろう。

しかしながら、手ブレ補正が無いから、と言って三脚に

固定して用いる用途には適さない。基本的に高性能

大口径レンズの場合は、主要被写体のピント面のキレ味

と、背景(や前景)のボケを対比するのが望ましく、

そういう点では、撮影ポジションや撮影アングル/レベル

は「1カット毎に変わるべき」と言っても過言では無い。

また、ステージやイベント系の撮影では、被写体位置は

刻々と変わる準動体撮影だ、ステージが暗いからと言って

三脚の使用など、そもそも全く有り得ない撮影技法だ。

まあ、本レンズの適正用途も、他のここまで挙げて来た

(大口径)135mmレンズと大差無い。

すなわち、ステージ等、暗所での中遠距離人物撮影や

自然観察撮影が適切であろう。

ただし、自然観察用途の場合、本レンズの最短撮影

距離は87.5cmと、STF135/2.8や、ZA135/1.8には、

やや及ばない(しかし、これでも135mmレンズ中では

BEST 5に入る最短撮影距離の短さだ)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15400192.jpg]()

この性能で課題となるのは、CANON EF(EOS)マウント

の(デジタル)一眼レフの大多数では、クロップ機能

又はデジタル・テレコンバーター機能を持たない事だ。

したがって、撮影前に被写体条件に応じて、画角を選択

する為にフルサイズ機かAPS-C機かを選んで行く事となる。

ただまあ、本ブログ記事上では、掲載写真においては

過度なトリミングを禁ずるルールとしてはいるが・・

(=それを行ってしまうと、紹介レンズ本来の性能や

特性が、わからなくなってしまうからだ)

一般的な実用撮影(趣味、業務いずれも)においては

現代の高画素機からは、「必ずトリミングを行って

構図を整えて仕上げる」事は必須の作業である。

まあ、デジタル最初期の300万画素位しか無いカメラで

あれば、トリミングを行うと、プリント等での必要な

解像度(画素数)に満たない場合もあったので、その時代

であればトリミング編集はあまり推奨できなかったのだが、

現代の3000万画素位もあるカメラを使うならば、一般的

なプリント用途であれば、いくらでもトリミング可能だ。

(注:それ故でのART LINEでもある。つまりART LINEの

高解像力単焦点レンズと高解像度(画素数)母艦であれば、

(ものによりけりだが)2倍から4倍ものトリミングに

耐えうる性能がある。つまり「仮想ズームレンズ」として

ART LINE単焦点レンズが使える訳だ)

さて、余談が長くなった。

本A135/1.8であるが、極めて優秀な描写表現力を持つ

レンズであり、その点では何も不満は無い。

ただし、かなり重量級(1130g以上、マウントによりけり)

のレンズであるから、超時間の手持ち撮影は、「体力や

握力を回復しつつ使う」という高度なノウハウや技能が

無いと、まともには使えないであろう。

すなわち、いきなり本レンズのような重量級レンズを

重要な撮影に、ぶっつけ本番では持ち出さず、普段から

趣味的またはプライベートな撮影において、よく練習して

おく事が非常に重要である、という事だ。

誰にでも薦められるレンズでは決して無いが、ズバリ

の用途がある上級者層以上においては、買って損は無い

レンズである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_15400139.jpg]()

さて、ここまでが記事本編。

以下は今回の135mm決勝戦での順位発表である。

順位は、個人評価データベースでの「総合平均点」と、

この135mmに関してはレンズの使用目的が重要な為、

「用途開発」における適正度評価の「特別加点」

(最大0.5点)の合計で決定する。

(注:以下のレンズ名は省略表記)

第1位:評価4.3点+加点0.5:MINOLTA STF135/2.8

第2位:評価3.6点+加点0.5:SIGMA Art135/1.8

第3位:評価3.8点+加点0.2:SONY ZA135/1.8

第4位:評価3.6点+加点0.2:SIGMA EX150/2.8

第5位:評価3.5点+加点0.1:COSINA MAP125/2.5

まあ、極めて順当な結果であろう。

最強の135mmレンズは、

MINOLTA(/SONY) STF 135mm/F2.8[T4.5]

で、ほぼ間違いない。

また、2位以下の、どのレンズも悪く無い。

135mm級単焦点レンズは現代では機種数が少なく、

かつ、不人気でもあろうが・・(=初級中級層では、

望遠ズームがあれば不要と思ってしまう為)

現行機種数が少ないという事は、それが販売されて

いるのであれば、少なくとも「望遠ズームには負けない

高性能である事が保証されている」という事になる。

MFレンズとか、手ブレ補正無しとか、ビギナー層には

敷居の高いレンズも含まれるが、中上級層であれば

それらは大きな課題にはならない事であろう・・

1本や2本の高性能135mm級レンズを所有しておく

事は、ちゃんと「用途開発」を行うならば、悪く無い

措置だと思う。

---

次回の本シリーズ記事は、「超望遠編」となる予定だ。

それぞれの最強レンズを決定する、という主旨である。

Clik here to view.

銀塩MF時代にポピュラーな焦点距離ではあったのだが、

近代においては、単焦点135mmは販売機種数が少ない。

また、銀塩時代のオールド135mmをチマチマと予選を

行っても、あまり意味が無いであろう。それらオールド

135mmが決勝戦に勝ちあがれる可能性は皆無だからだ。

よって、このカテゴリーでは、シード選出による5本の

近代高性能135mmレンズで、直接決勝戦を行う。

各決勝進出レンズを個別に紹介し、実写例を数枚づつ

交えながら記事を進め、最後に最強135mmレンズを

決定しよう。

---

まずは最初のエントリー(決勝参戦)135mm

Clik here to view.

レンズ購入価格:118,000円(新品)

使用カメラ:SONY α65(APS-C機)

1998年発売、史上初のアポダイゼーション光学

エレメント搭載型MF望遠レンズ。

過去記事で何度も紹介済みのレンズなので、出自や

特徴等は大幅に割愛する。「アポダイゼーション」に

ついて興味があるならば、例えば、特殊レンズスーパー

マニアックス第0回「アポダイゼーション・グランド

スラム」記事等を参照されたし。

Clik here to view.

されている5本のレンズは、どれも極めて高い描写表現力

を持っている。私の個人データベース上の評価点では、

いずれも「描写表現力」は(5点満点で)4点以上であり、

特に、本STF135/2.8と、ラストのA135/1.8は、

5点満点という評価だ。これは、私の所有する約400本

の交換レンズ中、十数本しか無い高得点であり、すなわち

全交換レンズ中、トップクラスである事は間違いない。

「では、評価5点の135mm級レンズが優勝なのか?」

というと、それはそんな単純な話では無い。

まず、個人DBでの評価は5項目である、その合計または

平均点での比較となる事が第一である。

また、これら135mm級レンズは、一見して、類似の

スペックながら、実は、その用途が個々に大きく異なる。

よって、ユーザー毎の用途、あるいはカメラを含めた

システム環境、はたまたスキル(撮影技能等)によっても

どのレンズが良いか(使い易い、利用目的に合致する)は

変わってくるであろう。

そこで、本対決記事においては、個人DB評価点の他にも

各レンズの特徴からなる推奨用途について記載していき、

ラストでは、その用途汎用性に応じて特別加点を行う。

まあすなわち、その推奨用途が、ユーザー毎の用途に合致

するならば、そのレンズを選択(購入)する事が良いと思う。

Clik here to view.

1つは中距離人物撮影であろう、アポダイゼーション

による綺麗なボケ質と、完璧とも言える描写性能は、

そうしたポートレート撮影には最適だ。

(上写真のみ、SONY α700との組み合わせ)

ただし、人物撮影において「中距離」としたのは

135mmでは間合いが遠い点が、課題として挙げられる。

フルサイズ機ならば、ギリギリで使えるとは思うが、

今回使用のようなAPS-C機で換算200m相当の画角では、

例えば縦位置撮影で、人物の半身像を、仮に縦1mの

撮影範囲としたいならば、その撮影距離は約6mとなる。

6mというのはかなり長い距離であり、屋外撮影等では

被写体となる人物と撮影者間での会話や指示といった、

コミュニケーション全般に重大な弊害があるだろう。

「人物撮影は8割方コミュニケーション能力である」

という持論がある。また、趣味撮影でのモデル撮影会等

では被写体は職業的モデルである場合も多いとは思うが

一般依頼人物撮影では、一般人を対象としての撮影が

ぐっと多くなると思う。その際、見知らぬ他人を撮る

場合も多いだろうから、被写体とコミュニケーションが

取れなければ撮りようも無い訳だ、これでは厳しい。

「だったら、フルサイズ機を使えば済む話だ」という事

にもなるかも知れない。本レンズの発売は1998年と

勿論銀塩時代であった為、当時はMINOLTA α-9や

MINOLTA α-7との組み合わせで、本レンズを人物

撮影には良く使った。しかしデジタル時代において

α(A)マウントのフルサイズの機体はSONY α900、

α99、α99Ⅱのたった3機種しか存在しておらず、

個人的には、α900は機能不足、α99は中途半端、

α99Ⅱは高価すぎる、という理由から、いずれも

所有していなかった。

(追記:SONY α(A)機は、絶滅危惧種である為、

本記事執筆後に、中古相場が下落していたα99を

購入したのだが、本記事には間に合わなかった)

まあ、裏技として、α(A)→α(EF)のアダプターを

用いて、SONY α7系/α9系のフルサイズ機で使用

する方法論はある。(他社フルサイズマウントでも可)

本STF135/2.8はMFレンズだし、STFと書かれた範囲

での絞り環も存在する為、フルサイズ・ミラーレス機で

利用する上での相性はさほど悪く無い。

ただまあ、せっかくα(A)機を所有しているのだから、

できればオリジナルマウントで使ってあげたいと

思うのも、またマニア的思考(嗜好)であろう・・

Clik here to view.

「自然観察撮影」がある。というか、本記事で紹介

している135mm級単焦点レンズには、必ずと言って

良い程、「自然観察撮影」という用途がついて廻る。

特に、今回記事では、135mm単焦点の3本が、いずれも

最短撮影距離72cm~87.5cmという、古今東西の

135mmの中でBEST5に入る近接性能を誇るレンズであり

残りの2本の135mm級レンズは、いずれもマクロである。

だから今回の決勝戦は「自然観察撮影」の対決と言って

も過言では無い状態だ。

その具体例であるが、私は本STF135/2.8を、ある時に

一般的な「自然観察会」に持ち出した。

そこでは、自然を生かした環境(ビオトープ)の池に

珍しいトンボやカエルが生息していたのだ。

そこで本レンズをα65に装着し、換算画角は200mm

さらに1.4倍/2倍のデジタル(スマート)テレコン

機能を組み合わせると、最大撮影倍率は約0.75倍

にも達し、ほとんど望遠マクロと同等になる他、

撮影距離は、(換算400mmで)長く取れ、遠くの昆虫

においても十分、さらに、そうした小さい被写体では

気になる構図内の背景ボケ質破綻は、全く意識しないで

済むほどの滑らかで美しいボケとなる・・・

また、MFレンズであるから、構図内の(AF測距点では

捉え難い)非常に小さい被写体にもバッチリとピント

が合い、おまけに、SONYαフタケタ機では、この場合に

優秀なピーキング機能も使える訳だ。

望遠マクロは超重量級(1kg以上)となるケースが

多く、ハンドリング性能に劣るが、本レンズは

730g程度と、望遠マクロよりも、ずっと軽量だ。

匠「やった、これは自然観察には最適のシステムだ!」

と、用途開発が出来た事に、とても喜んでいたのだが・・

数年間、その用途で繰り返して使ってみると、今度は

なんだか、あまりにテクニカルな要素が少ない事に、

ちょっと物足りなさが出てきてしまった。

すなわち本STF135/2.8では、ボケ質破綻が出る事は

まず有り得ない為、いつでも絞り開放(T4.5)で撮って

さえすれば良い、そうやれば、私ではなくても、誰もが

撮っても、同様に高描写表現力の写真が撮れる。

なので、近年においては、この「掟破り」の自然観察

システムを使う事は、ちょっと少なくなってきていて、

もっぱら望遠マクロであるとか、超望遠ミラーとか

はたまたオールド望遠ズームとか、そういった、少々

クセがあり、使いこなしが難しいレンズを、あえて選択

するようになってきている。

本STF135/2.8の総括だが、どんな用途に用いるにせよ、

もし「アポダイゼーション」の真の実力値を知りたい

ならば、本レンズの購入は必須であろう。

「大三元の望遠ズーム(70-200mm/F2.8級)を持って

いるから(焦点距離が被るので)不要だ」とは言うなかれ、

「焦点距離と開放F値が同じならば、一緒だ」と考えて

しまうようでは、ビギナー的な思考法だ。

(ビギナー層では、カタログスペック上での焦点距離、

開放F値、そして価格あたりしか見ていない)

個々のレンズには、描写力や描写傾向(例:ボケ質)や

他のスペック(例:最短撮影距離、重量等)の差異が

存在し、その為にレンズの使用目的すらも異なって来る。

一度、本レンズの描写力を自分の目で確かめたならば、

これまでの価値感覚が大きく変貌するようなショック

(=パラダイム・シフト)を受けると思う、それほど

までに超絶的な「レジェンド」のレンズだ。

---

では、2本目のエントリー

Clik here to view.

レンズ購入価格:58,000円(中古)

使用カメラ:NIKON D500(APS-C機)

2011年に発売されたフルサイズ対応AF等倍望遠マクロ。

150mmと、丁度135mmでは無いのだが、150mmという

焦点距離の(フルサイズ対応)単焦点レンズは、かなり

希少であり、私が所有する範囲では3本のみ。恐らくは

市場全体でも数機種程度しか無いと思われ、それでは

150mm決勝戦は開催できない為、便宜上、この135mm

のカテゴリーにエントリーするとしよう。

Clik here to view.

150mmという中途半端な焦点距離の単焦点レンズは、

例えマクロだから、と言っても、ユーザー側で、そう

簡単に用途を考えられるものでは無いからだろう。

つまり「何に使う(何を撮る)レンズなの?」という

感じである。

初級中級者は、レンズの焦点距離により被写体を

決めつけてしまう変な習慣を持っている。他記事でも

説明したが、この事は、1970年代~1980年代頃に

交換レンズの販売促進の為に、メーカーや流通側が

考え出した一種の「商法」であって、具体的には、

28mm=風景、35mm=スナップ、50mm=汎用、

85mm=人物、という風な具合だ。

この商法は、過剰に効果がありすぎたと思われ、その後

何十年経っても、依然、初級中級層では上記ルールを

頑なに守ろうとする。(注:実際にはその必要は無い)

そして、その定説では「150mm」がどんな被写体に

向くかは知らされていない。また、恐らくだが、

ネット検索等をしたところで、150mmのレンズに

適した被写体等は何処にも書かれていない事であろう。

これでは「150mmって何用?」と思うのはやむを得ない。

おまけに高価だ、定価は13万円(税別)と高額であり、

SIGMA高級レンズの「ART LINE」にも属していない。

(注:2011年発売では、ART LINE整備前の段階だ)

また、中古や新古等で安価な個体を見かけたとしても

今度は重量1150gという異常なまでの重さが、仕様を

調べたり、実物を手で持った段階等で、のしかかる。

これは、下手をするとART LINEの新鋭高性能レンズ

(例:A85/1.4やA135/1.8)よりも重たい訳だ。

本レンズの用途であるが、「自然観察撮影」オンリー

だと思っておくのが賢明だ。

他の被写体で、本レンズに適したものは考え難い。

まあ暗所のステージ等での中距離人物撮影という用途は

考えられない訳では無いが、その画角が必要なのであれば、

例えば、OLYMPUS ED75mm/1.8(μ4/3機用なので

150mmの換算画角となる)や、SONY ZA135/1.8(もし

画角が広すぎる場合、トリミング併用やデジタルテレコン

1.4倍、またはAPS-C機を母艦とする)の方が、大口径

につき、暗所での所定画角での撮影には向くであろう。

本レンズは開放F2.8と暗く(注:F2.8級レンズは大口径

とは言えない)、AF駆動範囲も大きい(注:リミッターを

用いる事は可能だ)のと、HSM搭載なのにAF速度が遅い為、

暗所での(準)動体撮影には全く向いていない。

Clik here to view.

バッチリではあるが、動かない草花等の場合には、

中望遠マクロ(90mm~105mm級)と比較した場合、

WD(ワーキング・ディスタンス)すなわち撮影(可能)

距離の差以外、本レンズを使う理由があまり無い。

しかし、近寄ると逃げる昆虫(トンボや蝶など)に

おいては、できるだけ撮影距離やWDを長くするのが

望ましい為、こうした被写体においては、150mm~

200mm程度の「望遠マクロレンズ」が適切な機材となる。

なお、母艦は、その撮影用途や撮影環境(条件)に応じ、

フルサイズ機かAPS-C機かを選択すれば良い。

単純に、撮影距離やWDを長くしたい、あるいは撮影倍率

を高めたいのであれば、APS-C機に装着し(注:今回の

使用法もそうである)換算画角225mm~240mm相当、

最大撮影倍率1.5倍、という仕様にして使えば良い。

(注:最短WD自体の性能はAPS-C機使用でも変わらないが、

同じ撮影倍率でもAPS-C機の方が被写体距離を長く取れる)

なお、今回利用機NIKON D500では、1.3倍クロップ

モードが存在するので、必要に応じて300mm画角の

2倍マクロとしても利用できる。

ただし最大300mmと言っても、屋外自然観察用途での、

中遠距離の「野鳥撮影」には、少々物足りない画角だ、

その用途では、換算600mm~1200mm程度があった方

が望ましい為、野鳥は潔く諦めて、目の前の自然物や

小動物等の撮影に特化した方が良い。

特に、近接撮影中に、急に遠距離被写体にAFで合わせに

行こうとしても、そういう利用法では(多くの)望遠

マクロレンズは、ピント位置が近接から無限遠まで

変化するのがとても遅く、飛んでいる鳥等へのAF合焦は、

まず間に合わない。(注:遠距離高速動体への合焦は

「爆速AF」等の機材性能に頼っても無理であり、MFの

使用やAFの使い方でカバーする事で、なんとかなる

→中上級層向けの技法)

フルサイズ機で本レンズを使うならば、今度は昆虫等

に限らず、草花の撮影にも丁度良い画角となるだろう、

例えば「植物園」全般の撮影では、本150mm/F2.8と、

フルサイズ機とのシステム・マッチングは悪く無い。

---

さて、3本目のエントリー

Clik here to view.

(注:スペル上の変母音の記載は便宜上省略している)

レンズ購入価格:79,000円(新品)

使用カメラ:CANON EOS 6D(フルサイズ機)

2001年頃に発売されたフルサイズ対応MF等倍望遠マクロ

レンズ。こちらも丁度135mmでは無い。

Clik here to view.

レンズマニアックス第12回「使いこなしが難しいレンズ

編(後編)」では、並み居る多数の交換レンズ群の中から

本MAP125/2.5が「ワースト1位」という不名誉な記録と

なってしまっているのだ。

本レンズを一般撮影で用いるのは「修行(苦行)」に

近いほど困難である。

おまけに、どこがどういう訳なのか? 本レンズは

現在「投機対象」となってしまっていて、中古相場は

発売時定価の約2倍、18万円前後と、不条理なまでの

プレミアム相場である。

(注:ここ2~3年で、「プレミアムとは、高級な事」

という概念が、様々なサービスや商品名から一般層に

定着してしまっているが、本来の「プレミアム」とは、

否定的な意味が強く、「無駄に高価な」という感じだ。

本ブログでも、ずっと「プレミアム」を、「無駄に

高価、無駄に高級」という意味で用いている)

優秀でかつ希少であれば「プレミアム」とは言えるかも

知れないが、実用的に極めて使い難いレンズであるから

プレミアム価格は納得がいかず、全く推奨はできない。

(ちなみに、その高額相場では、1本も売れた様子は

無い、ずっと同じ品物が在庫されている状態だ)

いつも本レンズの話をする際に述べているが、2000年代

後半には、本レンズの逆輸入新品が、48,000円程で

何本も売られていた。私の本レンズの購入価格の

79,000円よりもだいぶ安価になったので、異マウント

で買い増して平均購入単価を下げるといった、いわゆる

「ナンピン買い」を行おうとも考えたが、それは思い

とどまった。優秀で非の打ちどころも無いようなレンズ

ならばいざしらず、とても、2本も必要とするような

レンズとは言いがたかったからだ。

用途だが、ほとんど「自然観察撮影」にしか使えない

であろう、前記SIGMA150/2.8(MACRO)と、だいたい

同じ利用目的である。

重たく、かつピントリングの回転角が異常なまでに

大きい本レンズでの、動体撮影、あるいは被写体距離が

頻繁に変化する条件での撮影は、どんな神業を持って

しても不可能であると断言できる。

重量級である事はハンドリング性能や手ブレ限界にも

影響が出る。近接撮影で僅かに1mm以下の被写界深度

となり、かつ「露光倍数」が掛かって、実質F5以下に

低下した口径比においては、カメラの原理に、よほど

精通し、かつ撮影技能を持っている上級者以上で無いと

まともに写真を撮る事も出来ず、ビギナー層では間違い

無く、ブレブレ、ピンボケ写真を連発するであろう。

(注:手ブレ補正が無いEOS一眼レフ等を使うならば、

カメラのAUTO-ISOの低速限界設定等を慎重に設定

しない限りは撮影出来ない。これの意味がわからない

初級層等では、近接撮影は全滅すると思う)

また、現代においては、本レンズの後継機種である

Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5

が、SONY FEマウントで販売されている事も重要だ。

そちらの方が、はるかに利用(実用)価値が高い事は

言うまでも無い。

(参考関連記事:レンズマニアックス第32回、

「新旧マクロアポランター対決」編を参照)

Clik here to view.

の「描写表現力」評価は、4.5点(注:5点満点)と

悪く無い。 しかし、その評価点は、本レンズを

「ちゃんと使いこなせる」という条件付きである。

私の場合は、本レンズを約20年間、軽く数万枚に

達するくらいの撮影経験を持ってしての話である。

ビギナー層がいきなりフィールド(野外)持ち出して

撮っても絶対に使いこなせない。恐らく1~2時間

使うだけで、ヘロヘロに疲労し、100枚かそこらの

撮影で、もう体力的にも精神的にも限界が来る事で

あろうし、前述のように、よほどの高スキルが無いと、

(近接撮影での)写真は、ほぼ全滅すると思う。

「使いこなし難易度」が「ワーストワン」の評価とは、

そういう事である。

そうした「修行(苦行)」を好き好んで行いたいので

あれば・・ 加えて、過去時点の新品価格の4倍もの

高騰相場もまるで気にしない、という奇特な考え方で

あれば、本レンズの購入を止める事はしない。

---

では、4本目のエントリー

Clik here to view.

(SAL135F18Z)

レンズ購入価格:89,000円(中古)(以下、ZA135/1.8)

使用カメラ:SONY α77Ⅱ (APS-C機)

2006年に発売されたフルサイズ対応AF大口径望遠レンズ。

「(ライブ)ステージでの中距離人物撮影用途」を

強く意識して購入したレンズである。

Clik here to view.

名前を入れるだけで高価となった、あまり消費者側から

見て好ましく無い出自のレンズであり、個人的には

発売から10年近くも、完全に無視していた。

初級マニア層などが「ツァイスだから良く写りそう」

等と言っている意見も良く聞いたが、定価20万円+税の

高額レンズをポンと買ってしまえる人は、そう多くは

無いし、そうできる金満家層は、失礼ながら、そこまで

写真を沢山撮って、ちゃんと性能評価が出来るようには

思えない。また、販売(流通)サイドからの情報提供は、

高額なレンズを買わせる為に、良い事しか書いていない。

つまり、誰の意見も参考にならない状態であったし、

もとより、「他人の評価や推奨等によりレンズを選ぶ」

という事自体、「マニア道」的には有り得ない話だ。

レンズ選択・購入・評価は、あくまで自分自身の責任だ。

まあ、「ツァイス」といっても、KONICA MINOLTAから

αの事業を移譲されたばかりのSONYが、旧MINOLTA系の

レンズ関連会社に委託して作られた国産レンズであろう

と思われる。SONYのα一眼デビューを記念して、又は

「SONY α新発売時に新レンズが無く、全てが旧MINOLTA版

のαレンズの外観変更版ばかりでは、SONYにレンズ開発力が

無い、と世間に思われてしまう事への対策としての新レンズ」

であるから、これまでの国内製レンズと同様の設計開発製造

プロセスであり、さしたる性能差は無い。

しかし、「ツァイス」には、それを神格化する「信者」が

多数居る為、なかなか誰も、その性能を評価しにくい。

1970年代以降、ツァイスの写真用交換レンズは全て

日本製となっている、これらは厳密な意味ではドイツ製

では無い。(注:たとえ1980年前後位までのCONTAX

RTS用レンズがMade In West Germanyと銘打っていても、

そのレンズ部品の製造は、殆ど全てが日本製であり、

西独工場では最終組み立てのみを行って、その事から

Made in・・と称しただけであろう。

なお、ツァイス信者の中には、現代においても、依然、

「西独」「東独」という認識の人も・・(汗)

昔のレンズを買う場合はいざ知らず、ドイツ再統一は、

1990年の事で、もう30年以上も昔の話である)

で、私も、京セラ時代~コシナ製~SONY製で計十数本の

ツァイス銘レンズを所有していたが、それぞれのレンズは

当然、個々に長所も短所も存在する。だが、その長所を

褒める分には良いが、弱点を話すのはタブーなのだ。

「たいした事が無い」とか「ここがダメだ」などと

言おうものならば・・

周囲のツァイス党の人からは、

「ドイツ工業製品は、世界の最高水準である。

その事は世界中の誰もが認める事実であ~る!」

とか・・、

「あえて言おう、ツァイス以外はカスであると。

ジーク・ジオン、ジーク・ツァイス!」

・・といった、ヒトラーとか、ガンダムのギレン・ザビ

並みの、ツァイス信奉の演説をくらってしまうのだ(汗)

「宗教戦争」に巻き込まれるのは危険だ、「思い込み」は

冷静な判断力を失ってしまう。

さて、では本ZA135/1.8の実力値であるが・・・

長所として、まずまずの描写表現力と、とても短い最短

撮影距離がある。

短所としては、AF速度・精度がある、ただ、一応有限回転

式ピントリングなので、なんとかMFで回避できる。

それから、恐ろしく高価な事も、重大な欠点と言えよう。

Clik here to view.

1)暗所のステージ等でのパフォーマーの中遠距離撮影

2)自然観察用途

3)中距離での中高速動体撮影

(鉄道、一部のモータースポーツ、一部のスポーツ競技)

であるが、3)については、被写体の移動速度やベクトル

(向き)によっては、AF速度が間に合わないケースも

ありうる。MFでの弱点回避が難しいレンズであるから、

撮影ポイントや作画意図に留意する必要があるだろう。

ビギナー層にも安全に使えるのは2)の自然観察用途

であろうが、20万円もする本レンズを、それに使う

価値があるかどうか? 中古2万円の中望遠マクロの

方がハンドリング性能や屋外消耗リスク的にも優れて

いる要素もある。

結局、主要被写体は、1)のステージ撮影用途だ。

だが、初級中級層では、やや、その用途は少ないかも

知れない、ライブや舞台、イベント等では公式カメラマン

以外は撮影不可である事も多々あるからだ。

しかし、家族や知人友人等が出演するようなステージも

稀にあるだろう。そんなアマチュア・ステージの場合には

撮影制限が掛っていない場合も多く、最適なレンズなのだが、

その手の写真は、家族友人等の「晴れ舞台」であるから、

失敗は許されない(汗) だが、いきなりぶっつけ本番で

本レンズからなるシステムを暗所のステージに持ち出しても、

ビギナー層では、まず上手く撮れないだろうから、失敗

して、顰蹙を買う恐れがある。結局のところは、普段から

練習を重ねておく必要がある訳だ。

「しかし、練習をする機会が無いではないか?!」と

思うかも知れないが・・

まず、アマチュアバンドのライブステージ等では、

一般に「対バン」と呼ばれる、複数のバンド(ユニット)

が次々にステージに上がる事が多い、こんな場合、家族や

知人等が出演する前に、他のバンドを撮って練習をする

事が出来る。なお、そういう場合には、念のため、

そのバンドメンバー等に声をかけ、撮影許可を貰って

おくのが望ましい。勝手に見知らぬ他人を撮るのは、

いつの場合でも厳禁(盗撮として犯罪になる)だ。

Clik here to view.

狙って、一部の有料ステージ等で「写真撮影を可」とした

ものが増えつつある。つまり「どんどん撮って、SNS等で

宣伝・拡散してください」という運営側の考え方だ。

こういうステージを見つけたら、そこで練習をするのが

良いであろう、この場合は、いちいちの許可もいらない。

ただ、写真撮影可といっても、いつの場合でも、他の

観客等に迷惑になるような行為を行ってはならない。

例えば、座席を離れて、ステージの目の前で撮ったり、

フラッシュを焚いたり、シャッター音や連写音のうるさい

カメラで撮影する等だ。これらは社会的なマナーであり

ルールでもあるから、これらが守れないようであると

カメラマンとしても人間的にも失格である。

(そういうシニア等のビギナー層を至る所で見かける。

なお、「フラッシュ非発光のしかたがわからない」

とかいうケースは、もう論外だ、お話にもならない・・

また、イベント等をスマホを使って撮る一般層も、同様に

マナー、ルール、肖像権等が、まるっきりわかっていない

輩(やから)が大半である、という非常に残念な世情だ。

さらに言えば、これは日本人だけでは無い。京都等では

(変身)舞妓さんが歩いていると外国人が「ゲイシャガール!」

とか言って、群がって写真を撮るマナー違反が起こっている)

まあでも、このあたりの撮影環境等は、本記事執筆直後に

勃発したコロナ禍により、ずいぶんと変化してしまった

のだが・・

早くコロナ禍が終息し、イベントや観光等が旧来どおり

に行う世情が来る事を願うばかりである。

---

では、今回ラストのエントリー

Clik here to view.

レンズ購入価格:102,000円(中古)(以下、A135/1.8)

使用カメラ:CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

2017年に発売されたフルサイズ対応AF大口径望遠レンズ。

超音波モーター搭載であるが、ただし手ブレ補正機能は

搭載されていない。

Clik here to view.

趣味撮影には向かず、業務撮影専用レンズと見なすのが

良いであろう。

しかしながら、手ブレ補正が無いから、と言って三脚に

固定して用いる用途には適さない。基本的に高性能

大口径レンズの場合は、主要被写体のピント面のキレ味

と、背景(や前景)のボケを対比するのが望ましく、

そういう点では、撮影ポジションや撮影アングル/レベル

は「1カット毎に変わるべき」と言っても過言では無い。

また、ステージやイベント系の撮影では、被写体位置は

刻々と変わる準動体撮影だ、ステージが暗いからと言って

三脚の使用など、そもそも全く有り得ない撮影技法だ。

まあ、本レンズの適正用途も、他のここまで挙げて来た

(大口径)135mmレンズと大差無い。

すなわち、ステージ等、暗所での中遠距離人物撮影や

自然観察撮影が適切であろう。

ただし、自然観察用途の場合、本レンズの最短撮影

距離は87.5cmと、STF135/2.8や、ZA135/1.8には、

やや及ばない(しかし、これでも135mmレンズ中では

BEST 5に入る最短撮影距離の短さだ)

Clik here to view.

の(デジタル)一眼レフの大多数では、クロップ機能

又はデジタル・テレコンバーター機能を持たない事だ。

したがって、撮影前に被写体条件に応じて、画角を選択

する為にフルサイズ機かAPS-C機かを選んで行く事となる。

ただまあ、本ブログ記事上では、掲載写真においては

過度なトリミングを禁ずるルールとしてはいるが・・

(=それを行ってしまうと、紹介レンズ本来の性能や

特性が、わからなくなってしまうからだ)

一般的な実用撮影(趣味、業務いずれも)においては

現代の高画素機からは、「必ずトリミングを行って

構図を整えて仕上げる」事は必須の作業である。

まあ、デジタル最初期の300万画素位しか無いカメラで

あれば、トリミングを行うと、プリント等での必要な

解像度(画素数)に満たない場合もあったので、その時代

であればトリミング編集はあまり推奨できなかったのだが、

現代の3000万画素位もあるカメラを使うならば、一般的

なプリント用途であれば、いくらでもトリミング可能だ。

(注:それ故でのART LINEでもある。つまりART LINEの

高解像力単焦点レンズと高解像度(画素数)母艦であれば、

(ものによりけりだが)2倍から4倍ものトリミングに

耐えうる性能がある。つまり「仮想ズームレンズ」として

ART LINE単焦点レンズが使える訳だ)

さて、余談が長くなった。

本A135/1.8であるが、極めて優秀な描写表現力を持つ

レンズであり、その点では何も不満は無い。

ただし、かなり重量級(1130g以上、マウントによりけり)

のレンズであるから、超時間の手持ち撮影は、「体力や

握力を回復しつつ使う」という高度なノウハウや技能が

無いと、まともには使えないであろう。

すなわち、いきなり本レンズのような重量級レンズを

重要な撮影に、ぶっつけ本番では持ち出さず、普段から

趣味的またはプライベートな撮影において、よく練習して

おく事が非常に重要である、という事だ。

誰にでも薦められるレンズでは決して無いが、ズバリ

の用途がある上級者層以上においては、買って損は無い

レンズである。

Clik here to view.

以下は今回の135mm決勝戦での順位発表である。

順位は、個人評価データベースでの「総合平均点」と、

この135mmに関してはレンズの使用目的が重要な為、

「用途開発」における適正度評価の「特別加点」

(最大0.5点)の合計で決定する。

(注:以下のレンズ名は省略表記)

第1位:評価4.3点+加点0.5:MINOLTA STF135/2.8

第2位:評価3.6点+加点0.5:SIGMA Art135/1.8

第3位:評価3.8点+加点0.2:SONY ZA135/1.8

第4位:評価3.6点+加点0.2:SIGMA EX150/2.8

第5位:評価3.5点+加点0.1:COSINA MAP125/2.5

まあ、極めて順当な結果であろう。

最強の135mmレンズは、

MINOLTA(/SONY) STF 135mm/F2.8[T4.5]

で、ほぼ間違いない。

また、2位以下の、どのレンズも悪く無い。

135mm級単焦点レンズは現代では機種数が少なく、

かつ、不人気でもあろうが・・(=初級中級層では、

望遠ズームがあれば不要と思ってしまう為)

現行機種数が少ないという事は、それが販売されて

いるのであれば、少なくとも「望遠ズームには負けない

高性能である事が保証されている」という事になる。

MFレンズとか、手ブレ補正無しとか、ビギナー層には

敷居の高いレンズも含まれるが、中上級層であれば

それらは大きな課題にはならない事であろう・・

1本や2本の高性能135mm級レンズを所有しておく

事は、ちゃんと「用途開発」を行うならば、悪く無い

措置だと思う。

---

次回の本シリーズ記事は、「超望遠編」となる予定だ。