「画像処理プログラミング」シリーズ第8回記事。

このシリーズでは、「画像処理」、すなわち、写真等の

デジタル画像のピクセル毎に、数学的な演算をPC等で行い、

その結果、検出、抽出、診断、判断、変換、加工等を行う

為の技術(テクノロジー)を実現する事を目指している。

「画像処理」の方法論、すなわち「アルゴリズム」は、

完全独自開発、つまり、過去に、あるいは他に、前例が

全く無い新規のものを主としている(=人真似は不可)

その為、その処理を独自プログラミングする際も同様に、

1)どこかの他にあるソースコードを引用してはならない。

2)画像処理ライブラリ(OpenCV等)を使用しない。

・・という、2つの厳しいルールを課す事としている。

つまり、誰もやった事の無い、新しい挑戦だ。

プログラマーという職種には「論理性」が強く要求される

事が常であるが、私がこの「プログラミング・シリーズ」

でやっている事では、最も重要なのが「創造性」である。

そして、これは仕事でやっているのでは無く、「趣味」が

100%である。まあつまり、自身の為の「知的好奇心」

であるし「創造的活動」(≒クリエイティブ)でもある。

![_c0032138_17333842.jpg]()

(Fauvisme(仏):フォーヴィスム/フォービス(ズ)ム/

フォーヴ等)のような画像に自動変換するソフトウェアを

プログラミングする事としよう。

まずは、「野獣派とは何か?」という話だが。

1905年、フランスで開催された美術展覧会において

出品された一連の作品は、あたかも「絵の具をそのまま

チューブから出して塗りたくった」ような、原色による

強い色彩感を持っていた事から、それを見た評論家等が

「まるで野獣(の檻)のようだ」と批評(酷評)した事が

「野獣派」の始まりだ、と言われている。

もっとも、「色彩」を、対象物の固有色から分離し、

色彩による視覚表現を目指したのは、野獣派が初めてでは

無く、例えば、後期印象派のゴッホ(1853~1890年)

あたりからでも、チラホラと現れていた。

で、この当時のフランス・パリでは、絵画における

新たな芸術的様式・運動が数多く行われた時代であり、

少し前の1874年にも、モネ(クロード・モネ)が

発表(出典)した作品を、評論家が「ただの印象を描いた

だけの稚拙な絵」と評価したのだが、この「印象」という

言葉が、そのまま定着。

モネの絵の名前は「印象・日の出」であり、モネを始め

とする、ルノワール、セザンヌ、ドガ等のグループに

よる彼らの展覧会は、「印象派展」という名称となり

19世紀後半(1886年位まで)の時代で「印象派」は

当時のパリでの主流/主役となっていく訳だ。

(その後の著名ぶり、そして印象派作品の取引相場の

高騰は、誰もが知る事だろうから、説明は割愛する)

でも、いずれにしても新しい絵画のスタイルが生まれた

際には、評論家や批評家は、それを酷評する事が常で

あった時代の模様だ。

まあ、そうしないと、フランスの「アカデミー」等の

国家による公式で権威のある団体の方向性との、様々な

バランスもあるだろうし、あるいは実際の絵画ビジネス

等においても、新しい様式に画商等が、いくらの価値を

付けていいか?も、良くわからなくなってしまう。

つまりまあ、いつの世も、どんな分野でもそうであるが

「全く新しいものは、なかなか理解されない」という

保守的な世情の歴史が繰り返される訳だ。

でも、新様式の全てが優れているものでも無い事も確か

であろう。新しい芸術が定着するか否か?は、結局の所

世の中と、その民衆が、時間を掛けて決めていく事だ。

そして「印象派」も「野獣派」も、その後の時代において

芸術の1つのジャンルとして定着していく訳であるし、

「美術史」のような書籍や資料を読んでみても、これらに

ついて何も説明が書かれていない事は有り得ない。

さて、「野獣派」、特に、その代表的人物と呼ばれる

マティス(アンリ・マティス)は、エコール・デ・ボザール

(仏:官立美術学校)で学び、そのマティスの教師は、かの

「ギュスターヴ(ギュスタフ)・モロー」であったそうな。

モローの絵は、聖書や神話から題材を引用した作風で、

例えば、「出現」や「ヘロデ王の前で踊るサロメ」、

「プロメテウス」等の、神話をモチーフとした想像的・

幻想的な作品が代表的である。

「象徴派」とも言われ、その分野での巨匠でもある。

(注:近年の日本でも展覧会が行われている)

モローは、マティス達の個性を尊重して・・ というか、

むしろ「新しい事をしろ」(=「形式の枠組みの外で物事

を考えなさい」)と、新しい芸術様式を生み出す事を指導

していき、例えば、モローは、自身の(優れた)絵を

マティス等の生徒達に一切見せる事も無かったと聞く。

恐らく、自分の作風を、生徒達が真似(模倣)をして

しまう事を良しと思わず、それを避けたのであろう。

この考え方が、結果的に後の「野獣派」に繋がるのだが、

「野獣派」誕生の直前1898年に、モローは死去、

マティス達も官立美術学校を追放されてしまっていた。

(=マティス等の前衛的な活動を庇護してくれていた

モロー教授が居なくなったからだ)

・・まあ、色々とあったのだろうが、「野獣派」は

後世の美術史に残る、重要な様式となる。

この「フォーヴィスム」(野獣派)に分類される画家は、

マティス(Henri Matisse:1869年-1945年)を

中心に、10人程存在している。

その中で注目すべきは、若手の「ジョルジュ・ブラック」

(Georges Braque:1882年-1963年)であろうか?

彼は、当初は「野獣派」として活動、そして後の時代

には、あの「ピカソ」と組んで(=共同作業をして)

著名な「キュビズム/キュビスム」(仏:Cubisme)

(=立体派/立方体派とも。多面的な視点からの

複雑な絵画である。現代美術での代表格とも言える

全く新しい様式。ピカソの「泣く女」や「ゲルニカ」

は、誰もが目にした事がある作品であろう)

・・の新分野を確立させている。

(注:キュビズムの発祥は1907年~1914年頃。

「泣く女」や「ゲルニカ」は後年、1937年の作品。

「泣く女」のモデルとなった「ドラ・マール」の生涯は

凄いものがあるのだが、長くなるのでやむなく割愛する)

で、一時期はピカソとブラックの「キュビズム」の絵は、

”殆ど見分けがつかない位だった”と良く言われている。

例えば「ギターを持つ少女」(1912年)は、正真正銘

ブラックの作品だが、私も、最初にそれを見た時は、

「どう見てもピカソの絵だ!」と思えた。

(注:他人の作品故に、ここで絵画の引用はしない。

これは「著作権」の問題では無く、「意識」の問題だ。

他者の作品等をスマホで撮って、「映え」とかを狙う

事は、どう見ても「撮り手の手柄」は何も無いと思う)

ブラックも、ピカソと並んで有名になっても不思議では

無い状況であったのだが、ブラックは、1914年頃に

第一次世界大戦に徴兵されてしまい、その後、戦場で

怪我をして帰って来た、と聞く。

戦争の心理的影響が色々とあったからか? ブラックは、

それまでのようにピカソと共同作業を行う事もなく、

そこからは「キュビズム」の作風自体も捨ててしまう。

(注:ブラックとピカソが作ったとも言える「キュビズム」

ではあるが、ブラックが戦争から帰ると、「オルフィスム」

やら「ピュリスム」といった、「キュビズム」の発展様式が

色々と出てきていた事も、不満だったのかも知れない・・

要は、ブラックは、「新しい様式を産み出す事」に対し、

興味がとても強かったのであろう)

さて、このあたりの話を文章に書くのは、実は2回目だ。

といっても、本ブログでは無く、学生時代の頃の話だ。

私は理工系大学出身だが、何故か「芸術」の単位取得が

必須であり、そこで「西洋美術」を選択。その試験の

論文で、「野獣派」および「マティス、ブラック」に

ついて書き、A評価を貰って卒業単位に寄与した事がある。

大学は近隣に美術館もあって、学生時代から西洋美術に

は興味があった次第だった。

今なお西洋美術は好きであり、ずっと勉強を続けている。

美術関連の蔵書は200冊を優に超える程の所有数だ。

近年では「画像処理工学」と「西洋美術」を掛け合わせ、

「撮った写真を、西洋美術的な様式に自動加工(変換)

できないだろうか?」という研究テーマを、趣味的に

行っている。

すでに、本シリーズ第4回「ロココ調変換ソフト」でも、

それを実践。ただしそれは、その様式自体の定義が曖昧で

あり、作ったソフトは、見事な「失敗作」(汗)となって

しまっていたので、今回は、もう少しイメージしやすい

もの(様式)とする事とした。

![_c0032138_17333840.jpg]()

日本では明治末期であり、日露戦争(1904年)が

起こったり、伊藤博文が暗殺される(1909年)等の

激動の時代である。

他の世情としては、ライト兄弟が空を飛び(1903年)

写真の世界では、カール・ツァイス社が「テッサー」型

レンズを発明(1902年) 日本ではコニカ(六櫻社)

が、国産初のカメラ「チェリー手提暗箱」(1903年)

を発売している。

フランス・パリでは、1889年でのフランス革命の

100周年を記念し、第4回万国博覧会が開催され

それに間に合わせる為、同年に「エッフェル塔」が

完成している。

次いで、1900年にも「パリ万国博覧会」が開催

された為(注:同年、「パリ・オリンピック」も

行われている。ちなみに「夏目漱石」も1900年の

パリ万博を見学した模様だ)この時代、フランスに

おける文化と芸術が急速に発展した訳である。

(注:浮世絵等の日本絵画が、この時代にヨーロッパ

で大きなブームを巻き起こし「ジャポニスム」と

呼ばれた事は、この1900年パリ万博が最初では無く、

1867/73/78/89年等で、ロンドン、ウィーン、

パリ等のヨーロッパ各地の万博出典で、既に日本ブーム

が発生していた模様だ。印象派の作品でも、1880年代

辺りから浮世絵の影響を強く受けている事が明白だ。

「ジャポニスム」にも、興味深い逸話が沢山あるが、

長くなるので、本記事では、やむなく割愛する)

さて、余談が長くなった。本題に戻ろう。

「野獣派」の雰囲気とは、まず、原色を多用する事。

その際の「色」は、感覚色であり、現実の色彩では

無い事もある。例えば、マティスの代表作である

「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」(1905年)では、

女性の鼻筋に緑色の線が描いてある大胆な肖像画である。

(注:著作権はもう切れていると思うが、他者の映像を

ブログ等で引用するスタンスは、個人的には好まない)

色彩を単純化する事。純色に近づける事。場合により

現実には有り得ない色に変換する事。このあたりが

「野獣派」を自動生成する為のプログラムにおける

「アルゴリズム」(=計算処理手順)の為に必要な事だ。

やる事(仕様)がだいたい決まったので、では早速

プログラミングを開始しよう。

で、いつも本シリーズ記事で書いている事の再掲だが

「仕様が決まる迄はプログラムを書き始めてはならない」

という重要な手順がある。

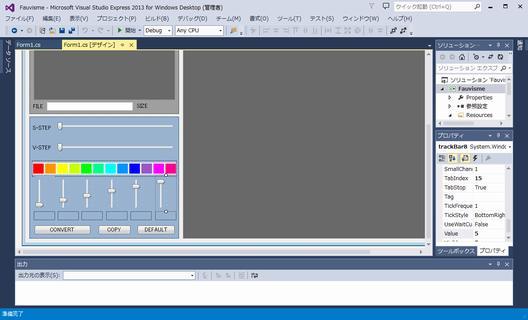

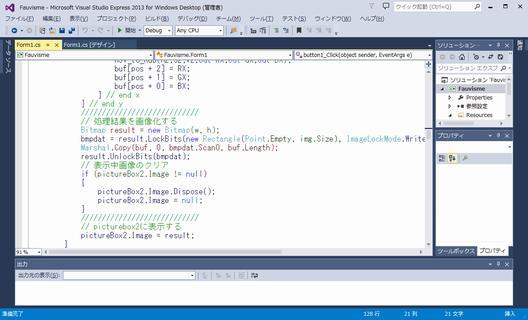

![_c0032138_17333815.jpg]()

使用する。年代に応じてバージョンが色々あるが

今回のソフトは簡単そうなので、起動が速い2013年版

を使用する。Visual Studioの、より新しい年代の物は、

重く、なかなか立ち上がらないので、イライラする。

(注:起動時のみ。様々なDLLをロードするからだろう)

プログラミング上での新規アイデアを何か思いついたら、

もう1秒でも早く、それを実践してみたい、と思うのは

当然であろう。

プログラミング言語は、C#(.NET Framework)を使用する。

実は、プログラミング言語というのも、目的を実現する

為のものであるから、「野獣派ソフトを作る」という

目的の上では、別に、どの言語を使っても構わない。

ビギナーのプログラマーだったら、

「(プログラミング)言語は何を習得しておくのが良いの

ですか?」などと聞いてくるかも知れないが・・

「まあ、目的に応じて、お好きに」としか答えようが無い。

これは、カメラ(写真)の世界でも同様であろう。

ビギナー層(または入門層)であると、

「カメラは何を(又は、どのメーカーの物を)使うのが

良いのですか?」と、聞いてくる人達は非常に多いが、

それもまた、

「貴方の撮りたいものや、撮る際のスタイルに応じて、

カメラとレンズを選ぶ必要があります」

としか、答えようが無い訳だ。

(勿論、1台のカメラと1本のレンズで、何でも撮れる

訳では無い)

![_c0032138_17333957.jpg]()

GUI(≒ソフトの操作画面)上に置かれたボタンや

ツマミを利用者が操作する事(≒イベント)に応じて、

プログラムが動作(≒駆動、ドリブン)する。

(まあ、そういうソフトを作りたいから、C#を選んだ

という訳であるが、別にC#でなくても、パイソンでも

Excel VBAでも、言語は何でも構わない訳だ)

で、ここまでの開発作業は、30分もかかっていない。

Visual Studioのエディター上で、ボタンやツマミの

部品をペタペタと貼っていくだけの、簡単な作業だ。

しかし、実際の計算プログラムを書く段になって、

「色彩を単純化し、純色に近づける事」の、実現での

計算式のところで、ちょっと止まってしまった。

ここを、しばらく悩む・・

結果としての計算式は、さほど複雑なものでは無く、

知的財産としての要素も無いので公開しておくが・・

出力=((入力/(256/(N-S))+1)*(256/(N-S))

(ここで、Sは効果の強さ、Nは最大効果値。

ただし、(N-S)は0以外である事→ゼロ割り防止)

という計算式で、これを実現できる事を考え出した。

ここで、()内の計算は全て整数型(int)であるから、

小数以下の値は、自動的に切捨てされている。

その「自動切捨て」も含めての計算式であり、これを

浮動小数点のままで計算させると上手くいかない。

ただし、上式の256の代わりに255を使う方法論もある。

以下、余談まじりで、プログラミングのノウハウの話を

少ししておこう。

画像処理または一般工学上では、「RGB」の色表現等

で良く使う、Byte/Unsigned char形式の8bitデータは、

0~255の数値で表されるので・・

数値の比率等を求める場合は、255(最大値)を使い、

段階を計算する場合は、256(段階)を用いる場合もある。

注意点としては、8bitデータでは、256以上の数値や

マイナスの数値は扱えない為、計算途中で数値が8bitの

範囲外となる事が予想された場合、int形式(16bit

または32bit。注:プラスマイナス可)でずっと計算し、

最終的に、8bitの0~255の範囲に収まるように、

調整をする事(プログラミング例: int Y=なんたら;

if(Y>255) Y=255; if(Y<0) Y=0: Z=(byte)Y; )

が画像処理(や工業)プログラミングでの基本である。

まあ、カメラマンが理解し易い概念としては、画像

処理・画像編集の途中では、RAW(内部形式)データと

して計算や編集をし、最終出力でRGB 24bitのJPEGと

して保存するようなものである。

ただし、Bit幅の広い(RAWやintの)内部形式は、

主に、計算上のオーバーフローを防いだり、計算上での

ダイナミックレンジ(範囲)を稼ぐ為の手段であるから、

元々の画像処理アルゴリズムが、8bitの範疇(範囲)を

逸脱しない場合は、こうした内部形式の有益性は無い。

つまり、RAW形式は画像処理や画像編集の計算範囲を

拡張できる効能がある訳だが、撮ったままの写真を

単にRAW形式からJPEGに変換した状態では、Bit幅が

切り捨てられるだけであり、大きな効能は得られない。

したがって、初級中級カメラマンが良く言っている

「常にRAW形式で撮れば高画質だ!」という方法論は

ケースバイケースであり、特に、無編集で画像を扱う

ようなビギナー層の場合では、まるで効能が無い

(むしろ大きな画像サイズを扱う為のデメリットが

多く、連写速度、バースト枚数、記憶装置での容量、

通信速度等に負荷が大きくなる)・・ので要注意だ。

さらにちなみに。0-255の範囲で8bitデータが表現

される、という概念は、エンジニア(技術者)層に

取っては非常に馴染み易いのだが・・

だが、世間一般層では「数字が0(ゼロ)から始まる」

という発想(感覚)を持っていない。

だから、何かの一覧表(リスト)とか、人名の名簿等

で最終結果が一般層の目に触れるような出力表示では

0番からではなく、1番から始まる事が望ましい。

この為、PCが普及しかけた1980年代前後のBASIC言語

や、EXCEL(MS Office)が普及した1990年代からの

VBA(Visual Basic for Applications)では、

配列計算の添字を0からではなく、1から開始する

「Option Base 1」というコマンドが存在している。

(注:一部のプログラミング言語では、オプション

では無く、デフォルトで添字が1からのものもある。

例えば、FORTRANや一部のBASIC、R言語等がそれだ)

エンジニア的な観点では、それらを併用して使うと、

むしろ混乱してしまったりもするのだが・・

まあ、上手な方法論としては、一般層の目に触れる

表示出力系の配列は、Base 1とするのだが、あくまで

配列宣言は、そのまま(Base 0で)行い、添字0(array[0])

は、例外処理用に残しておく、という手法がある。

(例:二値化画像での「島」を数える「ラベリング処理」

においては、ラベル=0は背景用としておき、実際の

ラベル(島)番号は1番からスタートする、等の処理)

さらにちなみに、コンピューター技術が発展し始めた

1980年代頃から、野球の世界では、米国メジャーや

日本のプロ野球で、背番号「0」が使われ始めている。

それまでの感覚では「番号は1から始まる」という常識

であったが、この時代に「0も数字だ」という認識が

世間に広まった事となる。

そして、0番の背番号をつけた様々な選手が活躍した

事もあり、その後30年以上が過ぎた現在では、

「0番選手」は、何ら違和感が無く定着している。

----

さて、余談が長くなった、本題に戻ろう。

上記の「野獣派計算式」(?)が出来てしまえば、

もう完成も同然である。

この計算式は簡単なものなので、他の複雑な自作の画像

処理ソフト(例:前回7回記事の「紅葉予測ソフト」等)

のように、外部にC++言語での「計算専用エンジン」を

別途開発する必要もなく、C#言語のままで、全ての

プログラミング作業を継続する事とした。

C#言語でのプログラム量(ソースコード容量)は、

16KB程(半角で16000文字程度)であり、さしたる

容量では無い。

例えば、本ブログでは、1つの記事は20KB(全角で

約1万文字)を目安としているので、1つの記事を書く

より、今回のプログラムのソースコード量の方が少ない。

ここまで2時間程で完成。

通常、ここから「デバッグ」という(課題を見つけて

プログラムを修正する)地道な作業が必要であるが、

今回のプログラムは簡単な物なので、バグは殆ど出ない。

むしろ、使いながら「何か特別な付加機能が欲しい」

等と思った際に、それを追加する程度であろう。

「Fauvisme Ver. 0.90」の暫定完成である。

では早速、様々な画像を入れて遊んでみよう。

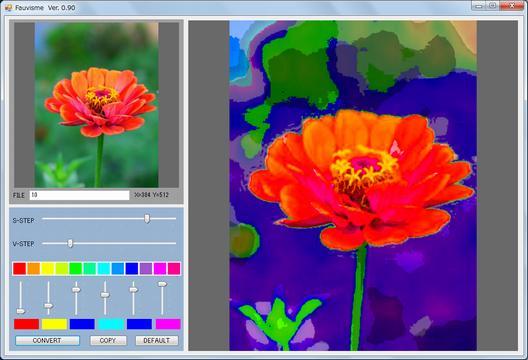

![_c0032138_17334632.jpg]()

雰囲気となった。これは「野獣派」っぽいとは言えるが、

あるいは、後期印象派の「ムンク」の「叫び」(1893年)

の作品のような心理的な不安を表現したり、はたまた

後期のゴッホ(アルル時代以降、1888年~)のような

特異な精神状況をも感じられるように思う。

まあ「野獣派」のマティスやブラック自体が、ゴッホや

セザンヌといった(後期)印象派の影響を受けている

ので、何か、その感覚は似たものがあるのだろう。

で、「野獣派」の作品は、人物をモチーフとしたものが

多い。(→静物画や風景等は、さほど多くは無い)

だから、このソフトも人物ポートレート写真を主体に

変換した方がわかりやすいとは思うが・・

しかしながら、例えば美女の写真を元に「鼻筋に緑色

の線が入るような加工」(前述の「マティス」の代表作)

を行ってしまったら、そのモデルとなった女性が怒って

しまう(汗) そのような実験も、勿論してはいるが、

今回の記事では公開せず、人物の代わりに、動物とか

人形とかの写真の加工結果のみを公開していこう。

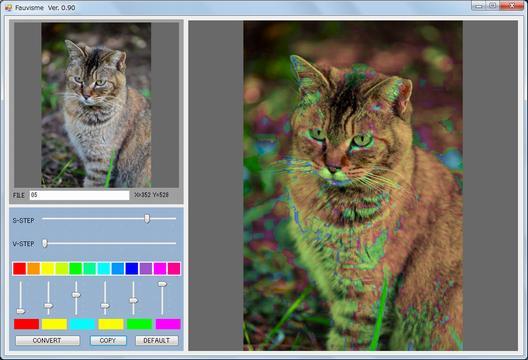

![_c0032138_17334779.jpg]()

元に、原色化処理とともに緑色の光沢を追加した例。

処理済みの画像を単独で保存する機能は、「クリップ

ボードへの保存」という、たった1行のプログラムで

実現する事ができる。これを使って、任意のレタッチ

ソフトへ読み込んだり、ワードやエクセルに画像を

貼り付ける事も出来るので、むしろ十数行~数十行の

プログラムを書いて、「画像形式を指定して保存」

という機能を実現するよりも簡便であろう。

(早くソフトを作り上げて実験がしたいから、余計な

機能の実現の為のソースコードは実装したく無い)

![_c0032138_17334736.jpg]()

件であるが・・

前述のように「野獣派」の作品における「色」とは

あくまで「感覚色」であり、現実の色彩では無い

場合も多々ある訳だ。

つまり、このソフトでは、現実(=写真の被写体上)

には無い色を創り出してあげる必要がある。

で、これについては、本ソフトには「色変換機能」を

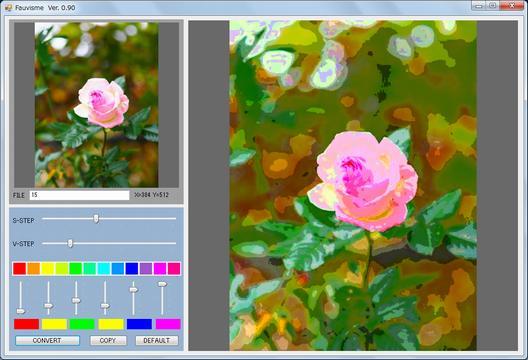

搭載してある。(その操作子は以下の画面の通り)

![_c0032138_17334703.jpg]()

それぞれ、ツマミ上部の色に対応していて、これを変化

させると、ツマミ下部の(異なる)色に変換される。

PhotoshopやPaintShopPro等の高機能レタッチ(画像編集)

ソフトに搭載されている「チャンネルミキサー」という

もの(=通常はRGBの3色の処理である)を、さらに発展

させたものだ。

これは、自分で作ったものだが、まだ初期バージョンなので、

色の境目の処理に若干の難があるが、まあ動作はしている。

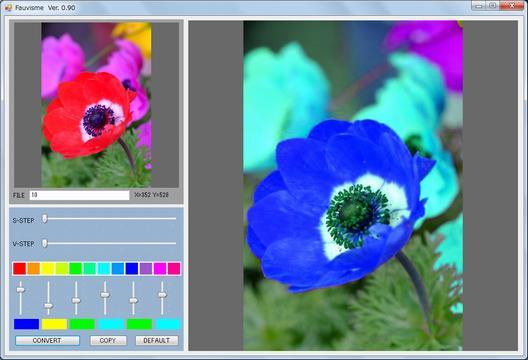

「赤い花」を「青い花」へ、色変換処理を行ってみよう。

![_c0032138_17340030.jpg]()

色迄を変換してしまうと、何がなんだかわからない写真に

なったりするケースもあるので、あくまで地味に使う事が

良いであろう。

例えば、背景の色味をちょっと変えてみたり、被写体上の

光沢部分等に別の色を混ぜる程度だ。

![_c0032138_17340080.jpg]()

色の単純化処理は、入力する写真における「被写界深度」

との関係性が強い事がわかってきた。

簡単に言えば、背景をボカした写真においては、

主要被写体部の印象をあまり損なう事が無く、背景部

の雰囲気を、より「絵画的」なタッチ(例:印象派での

色彩分割/筆触分割技法等)に変更する事が出来る模様だ。

![_c0032138_17340095.jpg]()

「踏切」の標識にピントを合わせ、背景の電車の部分は

ボカして撮ってある。

この写真に、この「野獣派処理」を掛けると、標識の

文字等は残り、雰囲気を損なっていないが、背景の電車

は「油彩」で描いたような印象となる。

まあつまり、本ソフトでは、色彩の単純化処理を行う事

が主眼であり、画像におけるタッチ(画家による描き方)

までは意識していない(=画像処理の対象では無い)筈

であったのだが、撮影した写真の撮り方(被写界深度

等を含めた撮影技法)によっては、絵画調のタッチを

得る事もできそうだ・・ という結論になる。

しかし、その事を含めて、本ソフトでパラメーターを

色々と変えながら、膨大な写真で試行錯誤をするのは

物凄く大変(=組み合わせがいくらでも有り得る)だ。

・・さて、困ってしまった。

面白いソフトが出来た事は良いが、アンコントローラブル

(=どこをどういじくると、どういう写真がどう変化する

のかの予測が非常に難しい)な状態となった訳だ。

まあ良い、いくつかの写真を適当に入れて、適当に遊んで

みることにしよう。

![_c0032138_17340035.jpg]()

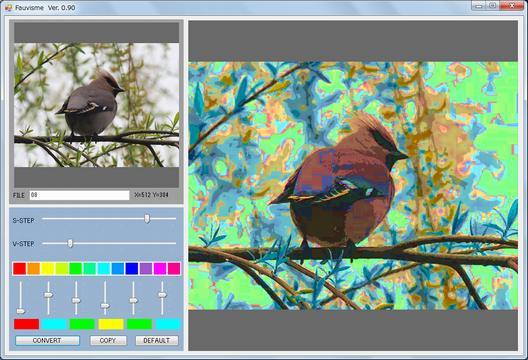

バードウォッチャー等では、「キレンジャクが出たぞ!」

という情報が入ると、皆が、大きな望遠レンズと三脚を

持って、丸一日、出現地点等で待機するらしいが・・

街中を歩いていても、たまたま見つかる場合もある。

上写真は、そんな状況で撮ったものだが、要は、ここで

「あれはキレンジャクだ!」と気づくかどうか?であろう。

「木の上に、大きなスズメみたいな鳥が居るなあ・・」と

通り過ぎてしまえば、それまで、という話である。

それから、「珍しいか否か?」というのは、それを写真で

撮るべきか否か?という行為とは連動しない、とも思う。

「珍しい被写体を撮ったところで、それは撮り手の

手柄だとは言い難い」というのが、本ブログでの強い

持論であり、そういうケースを「被写体の勝ち」と呼び、

そういう写真ばかりを撮りたがる事は、むしろ戒めるべき

行為だと思っている。

写真を撮るならば、「撮り手の勝ち」を目指すべきだ。

被写体の属性(珍しい、綺麗、等)に100%頼っている

ような写真は、どうにもクリエティブでは無いと思う。

(=現代での「SNS映え」とは、その殆どが、撮り手の

手柄では無く、他者の成果物・作品、あるいは場所等、

撮影者と無関係であったりする為、どうにも賛同できない)

なお、上記「キレンジャク」だが、尻尾の先が黄色では

無く、赤色の「ヒレンジャク」という種類も居る模様で

こちらもバードウォッチャー層等では「滅多に見れない」

と人気の野鳥な模様。

ちなみに、この「野獣派」ソフトを用いて、黄色を赤色に

変換してしまえば、「キレンジャク」が「ヒレンジャク」

になるような気もするが・・・

・・まあ、どうでも良い話だ、やめておこう。

(色変換された「キレンジャク」は、勿論文句を言って

来ないが、バードウォッチャー等にとっては、それは

「捏造」に感じてしまう事であろう・・汗)

![_c0032138_17341104.jpg]()

テストしてみる。まあ、「野獣派」とも、なんであるとも

良くわからない画像とはなるが、これはこれで有りだろう。

![_c0032138_17341219.jpg]()

やはり、コツとしては、主要被写体(ここでは花)に、

あまり手を入ないようにする。つまり、主要被写体の原型

を留めない程に加工してしまうのは、どうにも「やりすぎ」

のように思えて来た。

特に、被写界深度の浅い写真において背景の雰囲気等を

変える処理に向いていそうなソフトとなった訳だ。

![_c0032138_17341258.jpg]()

とは、主旨が変ってきそうだ(汗)

ただまあ、このソフト開発は、あくまで「趣味」の

世界でやっているものだ。

別に、誰かから「何月何日までに”野獣派ソフト”を

完成させなさい」と命令されている訳でも無い。

また、これは「研究」的要素も強く伴う開発である。

仕様書が「ガチガチ」に決まっていて、「この通りの

プログラムを作りなさい」という訳でも無い。

「研究」であれば、実験的な要素を多々含み、それが

必ずしも成功する保証は無い。まあ、一般的には工学

分野においては、10のうち1つでも成功すれば、研究と

しては御の字であろう。

それに、何かの研究をしていて、「目的とは違いますが

こんなものが出来てしまいました、これ、使えませんか?」

という状態となる事も、非常に良くある話であろう。

いわゆる「結果オーライ」という事なのだが、それに

ついても、研究者が「これは目的とは違うからボツ!」と

頑な思想に囚われてしまっていたら、せっかくの大発明

を見逃してしまうかも知れない。

まあこのあたりもエンジニア的センス(論理的な職人肌)

よりも、研究者的センス(創造性の強い芸術家肌)が

要求される作業をやっているのかも知れない。

(余談:筒井康隆氏の推理小説”富豪刑事”(1978年、

後年にTVドラマ化、近年にアニメ化)の、原作版で、

富豪刑事が作らせた、特殊な逮捕(防犯)道具には、

「世紀の大発明」が隠されていたのだが、発明者は

犯人逮捕の事ばかりを考えていて、そこに潜んでいた

新技術の物凄さは、すっかり見逃されていた・・

という話があったと記憶している)

![_c0032138_17341295.jpg]()

画像処理ソフトも、それなりに面白いところはある。

例えば、画像編集ソフト等を用いて、「誌面やWebへの

掲載に合うように写真の構図をトリミングして整えて、

輝度や色味を調整して・・」等・・とやっているのでは、

それは「作業」となってしまい、やはり、あまり面白く

(楽しく)は無い訳だ。

「背景が”おどろおどろしく”なるのならば、そうだ、

ムンクの絵画のような雰囲気を出せないだろうか?」

![_c0032138_17342008.jpg]()

みる方がずっと楽しい。これは「クリエイティブな趣味」

そのものであるからだ。

![_c0032138_17342089.jpg]()

まず「野獣派変換ソフト」を創る、という本来の

目的は、ほぼ達成できているであろう。

ただ、「野獣派」変換を人物写真に対して行うと、

被写体の人格を貶めてしまうような、過剰な加工に

なってしまう恐れがある為、一般的な人物写真に

これを適用するのは、モラル的に厳しいと思う。

この処理をかけるのであれば、人間以外の被写体

の写真を中心とするのが良いであろう。

副産物としては、被写界深度を浅くした写真等での

背景部分の加工処理結果が、絵画的なタッチを帯びる

事である。(これは想定外の効果であった)

この効果により、「野獣派」というよりも、「印象派」

的な画風に近い画像が創出できる。

(後期)印象派においては、ゴッホやセザンヌ等の

静物画を得意とする画家も多いので、「ひまわり」や

「果物」等を被写体とした写真に、このソフトで加工

してみるのも効果的かも知れない。

ただし、印象派が得意とする「風景画」に関しては、

その多くは「パンフォーカス」の画風である。

つまり、近景から遠景まで全てピントが合っている。

写真でも、パンフォーカス写真を撮る事は難しく無いが、

いくつかの写真でのテストにより、本ソフトにおいて

パンフォーカス写真を入力しても、適正な効果は得る

事が出来なかった。

むしろ「ダ・ヴィンチ」の「モナ・リザ」(1506年頃)

にあったような「空気遠近法」(Aerial perspective:

遠景を描く際、青味が掛って霞んだように描いて

距離感や奥行きを強調する)のような処理の方が

風景写真には向いているようにも思える。

もし、そういうソフト「空気遠近法再現ソフト」を

考えた場合、パンフォーカス写真をそのように自動加工

するのか? はたまた、あらかじめ被写界深度の浅い

風景写真を撮った上で、「空気遠近法」の処理をかける

べきかどうか? は、現時点で、頭の中で考えている

だけでは良くわからない。

それを意識して、そんな画像処理のネタとなる元写真を

撮り貯めしておかないと、実際にソフトを作っても効果が

良くわからない事であろう。

そう、結局、この「プログラミング・シリーズ」記事では、

単に、プログラムを打ち込んで作っているだけでは無く、

なにかしらのアイデアがあれば、それを実現する上で、

サンプルとなる画像が色々と必要になる訳だ。

まあだから、例えば前回記事の「紅葉予測ソフト」も

それを確認する為のサンプル画像を、2年もかかって

撮り貯め、しかも、それは十分な質や量では無かった。

(=「紅葉に成りかけ」という写真が入力に必要であり、

そういう写真が撮れるチャンスは1年のうち、わずかな

季節や場所しか無いからである)

まあ、結局、本シリーズで、色々と考えて作っている

ソフトは、構想段階からは数年を要するものばかりだ。

そういう、のんびりとした時間スパンでやる作業だから

結果的にも「趣味のもの」にしか成り得ない訳である。

----

では、今回のプログラミング記事は、このあたりまで。

次回記事掲載は、例によって不定期としておく。

このシリーズでは、「画像処理」、すなわち、写真等の

デジタル画像のピクセル毎に、数学的な演算をPC等で行い、

その結果、検出、抽出、診断、判断、変換、加工等を行う

為の技術(テクノロジー)を実現する事を目指している。

「画像処理」の方法論、すなわち「アルゴリズム」は、

完全独自開発、つまり、過去に、あるいは他に、前例が

全く無い新規のものを主としている(=人真似は不可)

その為、その処理を独自プログラミングする際も同様に、

1)どこかの他にあるソースコードを引用してはならない。

2)画像処理ライブラリ(OpenCV等)を使用しない。

・・という、2つの厳しいルールを課す事としている。

つまり、誰もやった事の無い、新しい挑戦だ。

プログラマーという職種には「論理性」が強く要求される

事が常であるが、私がこの「プログラミング・シリーズ」

でやっている事では、最も重要なのが「創造性」である。

そして、これは仕事でやっているのでは無く、「趣味」が

100%である。まあつまり、自身の為の「知的好奇心」

であるし「創造的活動」(≒クリエイティブ)でもある。

(Fauvisme(仏):フォーヴィスム/フォービス(ズ)ム/

フォーヴ等)のような画像に自動変換するソフトウェアを

プログラミングする事としよう。

まずは、「野獣派とは何か?」という話だが。

1905年、フランスで開催された美術展覧会において

出品された一連の作品は、あたかも「絵の具をそのまま

チューブから出して塗りたくった」ような、原色による

強い色彩感を持っていた事から、それを見た評論家等が

「まるで野獣(の檻)のようだ」と批評(酷評)した事が

「野獣派」の始まりだ、と言われている。

もっとも、「色彩」を、対象物の固有色から分離し、

色彩による視覚表現を目指したのは、野獣派が初めてでは

無く、例えば、後期印象派のゴッホ(1853~1890年)

あたりからでも、チラホラと現れていた。

で、この当時のフランス・パリでは、絵画における

新たな芸術的様式・運動が数多く行われた時代であり、

少し前の1874年にも、モネ(クロード・モネ)が

発表(出典)した作品を、評論家が「ただの印象を描いた

だけの稚拙な絵」と評価したのだが、この「印象」という

言葉が、そのまま定着。

モネの絵の名前は「印象・日の出」であり、モネを始め

とする、ルノワール、セザンヌ、ドガ等のグループに

よる彼らの展覧会は、「印象派展」という名称となり

19世紀後半(1886年位まで)の時代で「印象派」は

当時のパリでの主流/主役となっていく訳だ。

(その後の著名ぶり、そして印象派作品の取引相場の

高騰は、誰もが知る事だろうから、説明は割愛する)

でも、いずれにしても新しい絵画のスタイルが生まれた

際には、評論家や批評家は、それを酷評する事が常で

あった時代の模様だ。

まあ、そうしないと、フランスの「アカデミー」等の

国家による公式で権威のある団体の方向性との、様々な

バランスもあるだろうし、あるいは実際の絵画ビジネス

等においても、新しい様式に画商等が、いくらの価値を

付けていいか?も、良くわからなくなってしまう。

つまりまあ、いつの世も、どんな分野でもそうであるが

「全く新しいものは、なかなか理解されない」という

保守的な世情の歴史が繰り返される訳だ。

でも、新様式の全てが優れているものでも無い事も確か

であろう。新しい芸術が定着するか否か?は、結局の所

世の中と、その民衆が、時間を掛けて決めていく事だ。

そして「印象派」も「野獣派」も、その後の時代において

芸術の1つのジャンルとして定着していく訳であるし、

「美術史」のような書籍や資料を読んでみても、これらに

ついて何も説明が書かれていない事は有り得ない。

さて、「野獣派」、特に、その代表的人物と呼ばれる

マティス(アンリ・マティス)は、エコール・デ・ボザール

(仏:官立美術学校)で学び、そのマティスの教師は、かの

「ギュスターヴ(ギュスタフ)・モロー」であったそうな。

モローの絵は、聖書や神話から題材を引用した作風で、

例えば、「出現」や「ヘロデ王の前で踊るサロメ」、

「プロメテウス」等の、神話をモチーフとした想像的・

幻想的な作品が代表的である。

「象徴派」とも言われ、その分野での巨匠でもある。

(注:近年の日本でも展覧会が行われている)

モローは、マティス達の個性を尊重して・・ というか、

むしろ「新しい事をしろ」(=「形式の枠組みの外で物事

を考えなさい」)と、新しい芸術様式を生み出す事を指導

していき、例えば、モローは、自身の(優れた)絵を

マティス等の生徒達に一切見せる事も無かったと聞く。

恐らく、自分の作風を、生徒達が真似(模倣)をして

しまう事を良しと思わず、それを避けたのであろう。

この考え方が、結果的に後の「野獣派」に繋がるのだが、

「野獣派」誕生の直前1898年に、モローは死去、

マティス達も官立美術学校を追放されてしまっていた。

(=マティス等の前衛的な活動を庇護してくれていた

モロー教授が居なくなったからだ)

・・まあ、色々とあったのだろうが、「野獣派」は

後世の美術史に残る、重要な様式となる。

この「フォーヴィスム」(野獣派)に分類される画家は、

マティス(Henri Matisse:1869年-1945年)を

中心に、10人程存在している。

その中で注目すべきは、若手の「ジョルジュ・ブラック」

(Georges Braque:1882年-1963年)であろうか?

彼は、当初は「野獣派」として活動、そして後の時代

には、あの「ピカソ」と組んで(=共同作業をして)

著名な「キュビズム/キュビスム」(仏:Cubisme)

(=立体派/立方体派とも。多面的な視点からの

複雑な絵画である。現代美術での代表格とも言える

全く新しい様式。ピカソの「泣く女」や「ゲルニカ」

は、誰もが目にした事がある作品であろう)

・・の新分野を確立させている。

(注:キュビズムの発祥は1907年~1914年頃。

「泣く女」や「ゲルニカ」は後年、1937年の作品。

「泣く女」のモデルとなった「ドラ・マール」の生涯は

凄いものがあるのだが、長くなるのでやむなく割愛する)

で、一時期はピカソとブラックの「キュビズム」の絵は、

”殆ど見分けがつかない位だった”と良く言われている。

例えば「ギターを持つ少女」(1912年)は、正真正銘

ブラックの作品だが、私も、最初にそれを見た時は、

「どう見てもピカソの絵だ!」と思えた。

(注:他人の作品故に、ここで絵画の引用はしない。

これは「著作権」の問題では無く、「意識」の問題だ。

他者の作品等をスマホで撮って、「映え」とかを狙う

事は、どう見ても「撮り手の手柄」は何も無いと思う)

ブラックも、ピカソと並んで有名になっても不思議では

無い状況であったのだが、ブラックは、1914年頃に

第一次世界大戦に徴兵されてしまい、その後、戦場で

怪我をして帰って来た、と聞く。

戦争の心理的影響が色々とあったからか? ブラックは、

それまでのようにピカソと共同作業を行う事もなく、

そこからは「キュビズム」の作風自体も捨ててしまう。

(注:ブラックとピカソが作ったとも言える「キュビズム」

ではあるが、ブラックが戦争から帰ると、「オルフィスム」

やら「ピュリスム」といった、「キュビズム」の発展様式が

色々と出てきていた事も、不満だったのかも知れない・・

要は、ブラックは、「新しい様式を産み出す事」に対し、

興味がとても強かったのであろう)

さて、このあたりの話を文章に書くのは、実は2回目だ。

といっても、本ブログでは無く、学生時代の頃の話だ。

私は理工系大学出身だが、何故か「芸術」の単位取得が

必須であり、そこで「西洋美術」を選択。その試験の

論文で、「野獣派」および「マティス、ブラック」に

ついて書き、A評価を貰って卒業単位に寄与した事がある。

大学は近隣に美術館もあって、学生時代から西洋美術に

は興味があった次第だった。

今なお西洋美術は好きであり、ずっと勉強を続けている。

美術関連の蔵書は200冊を優に超える程の所有数だ。

近年では「画像処理工学」と「西洋美術」を掛け合わせ、

「撮った写真を、西洋美術的な様式に自動加工(変換)

できないだろうか?」という研究テーマを、趣味的に

行っている。

すでに、本シリーズ第4回「ロココ調変換ソフト」でも、

それを実践。ただしそれは、その様式自体の定義が曖昧で

あり、作ったソフトは、見事な「失敗作」(汗)となって

しまっていたので、今回は、もう少しイメージしやすい

もの(様式)とする事とした。

日本では明治末期であり、日露戦争(1904年)が

起こったり、伊藤博文が暗殺される(1909年)等の

激動の時代である。

他の世情としては、ライト兄弟が空を飛び(1903年)

写真の世界では、カール・ツァイス社が「テッサー」型

レンズを発明(1902年) 日本ではコニカ(六櫻社)

が、国産初のカメラ「チェリー手提暗箱」(1903年)

を発売している。

フランス・パリでは、1889年でのフランス革命の

100周年を記念し、第4回万国博覧会が開催され

それに間に合わせる為、同年に「エッフェル塔」が

完成している。

次いで、1900年にも「パリ万国博覧会」が開催

された為(注:同年、「パリ・オリンピック」も

行われている。ちなみに「夏目漱石」も1900年の

パリ万博を見学した模様だ)この時代、フランスに

おける文化と芸術が急速に発展した訳である。

(注:浮世絵等の日本絵画が、この時代にヨーロッパ

で大きなブームを巻き起こし「ジャポニスム」と

呼ばれた事は、この1900年パリ万博が最初では無く、

1867/73/78/89年等で、ロンドン、ウィーン、

パリ等のヨーロッパ各地の万博出典で、既に日本ブーム

が発生していた模様だ。印象派の作品でも、1880年代

辺りから浮世絵の影響を強く受けている事が明白だ。

「ジャポニスム」にも、興味深い逸話が沢山あるが、

長くなるので、本記事では、やむなく割愛する)

さて、余談が長くなった。本題に戻ろう。

「野獣派」の雰囲気とは、まず、原色を多用する事。

その際の「色」は、感覚色であり、現実の色彩では

無い事もある。例えば、マティスの代表作である

「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」(1905年)では、

女性の鼻筋に緑色の線が描いてある大胆な肖像画である。

(注:著作権はもう切れていると思うが、他者の映像を

ブログ等で引用するスタンスは、個人的には好まない)

色彩を単純化する事。純色に近づける事。場合により

現実には有り得ない色に変換する事。このあたりが

「野獣派」を自動生成する為のプログラムにおける

「アルゴリズム」(=計算処理手順)の為に必要な事だ。

やる事(仕様)がだいたい決まったので、では早速

プログラミングを開始しよう。

で、いつも本シリーズ記事で書いている事の再掲だが

「仕様が決まる迄はプログラムを書き始めてはならない」

という重要な手順がある。

使用する。年代に応じてバージョンが色々あるが

今回のソフトは簡単そうなので、起動が速い2013年版

を使用する。Visual Studioの、より新しい年代の物は、

重く、なかなか立ち上がらないので、イライラする。

(注:起動時のみ。様々なDLLをロードするからだろう)

プログラミング上での新規アイデアを何か思いついたら、

もう1秒でも早く、それを実践してみたい、と思うのは

当然であろう。

プログラミング言語は、C#(.NET Framework)を使用する。

実は、プログラミング言語というのも、目的を実現する

為のものであるから、「野獣派ソフトを作る」という

目的の上では、別に、どの言語を使っても構わない。

ビギナーのプログラマーだったら、

「(プログラミング)言語は何を習得しておくのが良いの

ですか?」などと聞いてくるかも知れないが・・

「まあ、目的に応じて、お好きに」としか答えようが無い。

これは、カメラ(写真)の世界でも同様であろう。

ビギナー層(または入門層)であると、

「カメラは何を(又は、どのメーカーの物を)使うのが

良いのですか?」と、聞いてくる人達は非常に多いが、

それもまた、

「貴方の撮りたいものや、撮る際のスタイルに応じて、

カメラとレンズを選ぶ必要があります」

としか、答えようが無い訳だ。

(勿論、1台のカメラと1本のレンズで、何でも撮れる

訳では無い)

GUI(≒ソフトの操作画面)上に置かれたボタンや

ツマミを利用者が操作する事(≒イベント)に応じて、

プログラムが動作(≒駆動、ドリブン)する。

(まあ、そういうソフトを作りたいから、C#を選んだ

という訳であるが、別にC#でなくても、パイソンでも

Excel VBAでも、言語は何でも構わない訳だ)

で、ここまでの開発作業は、30分もかかっていない。

Visual Studioのエディター上で、ボタンやツマミの

部品をペタペタと貼っていくだけの、簡単な作業だ。

しかし、実際の計算プログラムを書く段になって、

「色彩を単純化し、純色に近づける事」の、実現での

計算式のところで、ちょっと止まってしまった。

ここを、しばらく悩む・・

結果としての計算式は、さほど複雑なものでは無く、

知的財産としての要素も無いので公開しておくが・・

出力=((入力/(256/(N-S))+1)*(256/(N-S))

(ここで、Sは効果の強さ、Nは最大効果値。

ただし、(N-S)は0以外である事→ゼロ割り防止)

という計算式で、これを実現できる事を考え出した。

ここで、()内の計算は全て整数型(int)であるから、

小数以下の値は、自動的に切捨てされている。

その「自動切捨て」も含めての計算式であり、これを

浮動小数点のままで計算させると上手くいかない。

ただし、上式の256の代わりに255を使う方法論もある。

以下、余談まじりで、プログラミングのノウハウの話を

少ししておこう。

画像処理または一般工学上では、「RGB」の色表現等

で良く使う、Byte/Unsigned char形式の8bitデータは、

0~255の数値で表されるので・・

数値の比率等を求める場合は、255(最大値)を使い、

段階を計算する場合は、256(段階)を用いる場合もある。

注意点としては、8bitデータでは、256以上の数値や

マイナスの数値は扱えない為、計算途中で数値が8bitの

範囲外となる事が予想された場合、int形式(16bit

または32bit。注:プラスマイナス可)でずっと計算し、

最終的に、8bitの0~255の範囲に収まるように、

調整をする事(プログラミング例: int Y=なんたら;

if(Y>255) Y=255; if(Y<0) Y=0: Z=(byte)Y; )

が画像処理(や工業)プログラミングでの基本である。

まあ、カメラマンが理解し易い概念としては、画像

処理・画像編集の途中では、RAW(内部形式)データと

して計算や編集をし、最終出力でRGB 24bitのJPEGと

して保存するようなものである。

ただし、Bit幅の広い(RAWやintの)内部形式は、

主に、計算上のオーバーフローを防いだり、計算上での

ダイナミックレンジ(範囲)を稼ぐ為の手段であるから、

元々の画像処理アルゴリズムが、8bitの範疇(範囲)を

逸脱しない場合は、こうした内部形式の有益性は無い。

つまり、RAW形式は画像処理や画像編集の計算範囲を

拡張できる効能がある訳だが、撮ったままの写真を

単にRAW形式からJPEGに変換した状態では、Bit幅が

切り捨てられるだけであり、大きな効能は得られない。

したがって、初級中級カメラマンが良く言っている

「常にRAW形式で撮れば高画質だ!」という方法論は

ケースバイケースであり、特に、無編集で画像を扱う

ようなビギナー層の場合では、まるで効能が無い

(むしろ大きな画像サイズを扱う為のデメリットが

多く、連写速度、バースト枚数、記憶装置での容量、

通信速度等に負荷が大きくなる)・・ので要注意だ。

さらにちなみに。0-255の範囲で8bitデータが表現

される、という概念は、エンジニア(技術者)層に

取っては非常に馴染み易いのだが・・

だが、世間一般層では「数字が0(ゼロ)から始まる」

という発想(感覚)を持っていない。

だから、何かの一覧表(リスト)とか、人名の名簿等

で最終結果が一般層の目に触れるような出力表示では

0番からではなく、1番から始まる事が望ましい。

この為、PCが普及しかけた1980年代前後のBASIC言語

や、EXCEL(MS Office)が普及した1990年代からの

VBA(Visual Basic for Applications)では、

配列計算の添字を0からではなく、1から開始する

「Option Base 1」というコマンドが存在している。

(注:一部のプログラミング言語では、オプション

では無く、デフォルトで添字が1からのものもある。

例えば、FORTRANや一部のBASIC、R言語等がそれだ)

エンジニア的な観点では、それらを併用して使うと、

むしろ混乱してしまったりもするのだが・・

まあ、上手な方法論としては、一般層の目に触れる

表示出力系の配列は、Base 1とするのだが、あくまで

配列宣言は、そのまま(Base 0で)行い、添字0(array[0])

は、例外処理用に残しておく、という手法がある。

(例:二値化画像での「島」を数える「ラベリング処理」

においては、ラベル=0は背景用としておき、実際の

ラベル(島)番号は1番からスタートする、等の処理)

さらにちなみに、コンピューター技術が発展し始めた

1980年代頃から、野球の世界では、米国メジャーや

日本のプロ野球で、背番号「0」が使われ始めている。

それまでの感覚では「番号は1から始まる」という常識

であったが、この時代に「0も数字だ」という認識が

世間に広まった事となる。

そして、0番の背番号をつけた様々な選手が活躍した

事もあり、その後30年以上が過ぎた現在では、

「0番選手」は、何ら違和感が無く定着している。

----

さて、余談が長くなった、本題に戻ろう。

上記の「野獣派計算式」(?)が出来てしまえば、

もう完成も同然である。

この計算式は簡単なものなので、他の複雑な自作の画像

処理ソフト(例:前回7回記事の「紅葉予測ソフト」等)

のように、外部にC++言語での「計算専用エンジン」を

別途開発する必要もなく、C#言語のままで、全ての

プログラミング作業を継続する事とした。

C#言語でのプログラム量(ソースコード容量)は、

16KB程(半角で16000文字程度)であり、さしたる

容量では無い。

例えば、本ブログでは、1つの記事は20KB(全角で

約1万文字)を目安としているので、1つの記事を書く

より、今回のプログラムのソースコード量の方が少ない。

ここまで2時間程で完成。

通常、ここから「デバッグ」という(課題を見つけて

プログラムを修正する)地道な作業が必要であるが、

今回のプログラムは簡単な物なので、バグは殆ど出ない。

むしろ、使いながら「何か特別な付加機能が欲しい」

等と思った際に、それを追加する程度であろう。

「Fauvisme Ver. 0.90」の暫定完成である。

では早速、様々な画像を入れて遊んでみよう。

雰囲気となった。これは「野獣派」っぽいとは言えるが、

あるいは、後期印象派の「ムンク」の「叫び」(1893年)

の作品のような心理的な不安を表現したり、はたまた

後期のゴッホ(アルル時代以降、1888年~)のような

特異な精神状況をも感じられるように思う。

まあ「野獣派」のマティスやブラック自体が、ゴッホや

セザンヌといった(後期)印象派の影響を受けている

ので、何か、その感覚は似たものがあるのだろう。

で、「野獣派」の作品は、人物をモチーフとしたものが

多い。(→静物画や風景等は、さほど多くは無い)

だから、このソフトも人物ポートレート写真を主体に

変換した方がわかりやすいとは思うが・・

しかしながら、例えば美女の写真を元に「鼻筋に緑色

の線が入るような加工」(前述の「マティス」の代表作)

を行ってしまったら、そのモデルとなった女性が怒って

しまう(汗) そのような実験も、勿論してはいるが、

今回の記事では公開せず、人物の代わりに、動物とか

人形とかの写真の加工結果のみを公開していこう。

元に、原色化処理とともに緑色の光沢を追加した例。

処理済みの画像を単独で保存する機能は、「クリップ

ボードへの保存」という、たった1行のプログラムで

実現する事ができる。これを使って、任意のレタッチ

ソフトへ読み込んだり、ワードやエクセルに画像を

貼り付ける事も出来るので、むしろ十数行~数十行の

プログラムを書いて、「画像形式を指定して保存」

という機能を実現するよりも簡便であろう。

(早くソフトを作り上げて実験がしたいから、余計な

機能の実現の為のソースコードは実装したく無い)

件であるが・・

前述のように「野獣派」の作品における「色」とは

あくまで「感覚色」であり、現実の色彩では無い

場合も多々ある訳だ。

つまり、このソフトでは、現実(=写真の被写体上)

には無い色を創り出してあげる必要がある。

で、これについては、本ソフトには「色変換機能」を

搭載してある。(その操作子は以下の画面の通り)

それぞれ、ツマミ上部の色に対応していて、これを変化

させると、ツマミ下部の(異なる)色に変換される。

PhotoshopやPaintShopPro等の高機能レタッチ(画像編集)

ソフトに搭載されている「チャンネルミキサー」という

もの(=通常はRGBの3色の処理である)を、さらに発展

させたものだ。

これは、自分で作ったものだが、まだ初期バージョンなので、

色の境目の処理に若干の難があるが、まあ動作はしている。

「赤い花」を「青い花」へ、色変換処理を行ってみよう。

色迄を変換してしまうと、何がなんだかわからない写真に

なったりするケースもあるので、あくまで地味に使う事が

良いであろう。

例えば、背景の色味をちょっと変えてみたり、被写体上の

光沢部分等に別の色を混ぜる程度だ。

色の単純化処理は、入力する写真における「被写界深度」

との関係性が強い事がわかってきた。

簡単に言えば、背景をボカした写真においては、

主要被写体部の印象をあまり損なう事が無く、背景部

の雰囲気を、より「絵画的」なタッチ(例:印象派での

色彩分割/筆触分割技法等)に変更する事が出来る模様だ。

「踏切」の標識にピントを合わせ、背景の電車の部分は

ボカして撮ってある。

この写真に、この「野獣派処理」を掛けると、標識の

文字等は残り、雰囲気を損なっていないが、背景の電車

は「油彩」で描いたような印象となる。

まあつまり、本ソフトでは、色彩の単純化処理を行う事

が主眼であり、画像におけるタッチ(画家による描き方)

までは意識していない(=画像処理の対象では無い)筈

であったのだが、撮影した写真の撮り方(被写界深度

等を含めた撮影技法)によっては、絵画調のタッチを

得る事もできそうだ・・ という結論になる。

しかし、その事を含めて、本ソフトでパラメーターを

色々と変えながら、膨大な写真で試行錯誤をするのは

物凄く大変(=組み合わせがいくらでも有り得る)だ。

・・さて、困ってしまった。

面白いソフトが出来た事は良いが、アンコントローラブル

(=どこをどういじくると、どういう写真がどう変化する

のかの予測が非常に難しい)な状態となった訳だ。

まあ良い、いくつかの写真を適当に入れて、適当に遊んで

みることにしよう。

バードウォッチャー等では、「キレンジャクが出たぞ!」

という情報が入ると、皆が、大きな望遠レンズと三脚を

持って、丸一日、出現地点等で待機するらしいが・・

街中を歩いていても、たまたま見つかる場合もある。

上写真は、そんな状況で撮ったものだが、要は、ここで

「あれはキレンジャクだ!」と気づくかどうか?であろう。

「木の上に、大きなスズメみたいな鳥が居るなあ・・」と

通り過ぎてしまえば、それまで、という話である。

それから、「珍しいか否か?」というのは、それを写真で

撮るべきか否か?という行為とは連動しない、とも思う。

「珍しい被写体を撮ったところで、それは撮り手の

手柄だとは言い難い」というのが、本ブログでの強い

持論であり、そういうケースを「被写体の勝ち」と呼び、

そういう写真ばかりを撮りたがる事は、むしろ戒めるべき

行為だと思っている。

写真を撮るならば、「撮り手の勝ち」を目指すべきだ。

被写体の属性(珍しい、綺麗、等)に100%頼っている

ような写真は、どうにもクリエティブでは無いと思う。

(=現代での「SNS映え」とは、その殆どが、撮り手の

手柄では無く、他者の成果物・作品、あるいは場所等、

撮影者と無関係であったりする為、どうにも賛同できない)

なお、上記「キレンジャク」だが、尻尾の先が黄色では

無く、赤色の「ヒレンジャク」という種類も居る模様で

こちらもバードウォッチャー層等では「滅多に見れない」

と人気の野鳥な模様。

ちなみに、この「野獣派」ソフトを用いて、黄色を赤色に

変換してしまえば、「キレンジャク」が「ヒレンジャク」

になるような気もするが・・・

・・まあ、どうでも良い話だ、やめておこう。

(色変換された「キレンジャク」は、勿論文句を言って

来ないが、バードウォッチャー等にとっては、それは

「捏造」に感じてしまう事であろう・・汗)

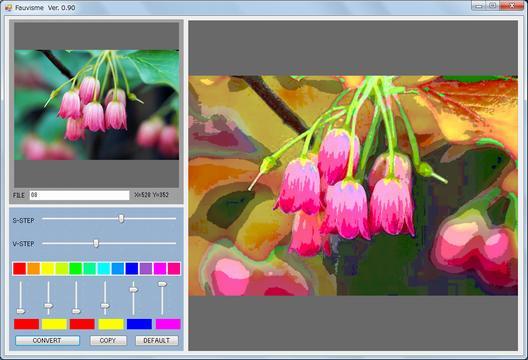

テストしてみる。まあ、「野獣派」とも、なんであるとも

良くわからない画像とはなるが、これはこれで有りだろう。

やはり、コツとしては、主要被写体(ここでは花)に、

あまり手を入ないようにする。つまり、主要被写体の原型

を留めない程に加工してしまうのは、どうにも「やりすぎ」

のように思えて来た。

特に、被写界深度の浅い写真において背景の雰囲気等を

変える処理に向いていそうなソフトとなった訳だ。

とは、主旨が変ってきそうだ(汗)

ただまあ、このソフト開発は、あくまで「趣味」の

世界でやっているものだ。

別に、誰かから「何月何日までに”野獣派ソフト”を

完成させなさい」と命令されている訳でも無い。

また、これは「研究」的要素も強く伴う開発である。

仕様書が「ガチガチ」に決まっていて、「この通りの

プログラムを作りなさい」という訳でも無い。

「研究」であれば、実験的な要素を多々含み、それが

必ずしも成功する保証は無い。まあ、一般的には工学

分野においては、10のうち1つでも成功すれば、研究と

しては御の字であろう。

それに、何かの研究をしていて、「目的とは違いますが

こんなものが出来てしまいました、これ、使えませんか?」

という状態となる事も、非常に良くある話であろう。

いわゆる「結果オーライ」という事なのだが、それに

ついても、研究者が「これは目的とは違うからボツ!」と

頑な思想に囚われてしまっていたら、せっかくの大発明

を見逃してしまうかも知れない。

まあこのあたりもエンジニア的センス(論理的な職人肌)

よりも、研究者的センス(創造性の強い芸術家肌)が

要求される作業をやっているのかも知れない。

(余談:筒井康隆氏の推理小説”富豪刑事”(1978年、

後年にTVドラマ化、近年にアニメ化)の、原作版で、

富豪刑事が作らせた、特殊な逮捕(防犯)道具には、

「世紀の大発明」が隠されていたのだが、発明者は

犯人逮捕の事ばかりを考えていて、そこに潜んでいた

新技術の物凄さは、すっかり見逃されていた・・

という話があったと記憶している)

画像処理ソフトも、それなりに面白いところはある。

例えば、画像編集ソフト等を用いて、「誌面やWebへの

掲載に合うように写真の構図をトリミングして整えて、

輝度や色味を調整して・・」等・・とやっているのでは、

それは「作業」となってしまい、やはり、あまり面白く

(楽しく)は無い訳だ。

「背景が”おどろおどろしく”なるのならば、そうだ、

ムンクの絵画のような雰囲気を出せないだろうか?」

みる方がずっと楽しい。これは「クリエイティブな趣味」

そのものであるからだ。

まず「野獣派変換ソフト」を創る、という本来の

目的は、ほぼ達成できているであろう。

ただ、「野獣派」変換を人物写真に対して行うと、

被写体の人格を貶めてしまうような、過剰な加工に

なってしまう恐れがある為、一般的な人物写真に

これを適用するのは、モラル的に厳しいと思う。

この処理をかけるのであれば、人間以外の被写体

の写真を中心とするのが良いであろう。

副産物としては、被写界深度を浅くした写真等での

背景部分の加工処理結果が、絵画的なタッチを帯びる

事である。(これは想定外の効果であった)

この効果により、「野獣派」というよりも、「印象派」

的な画風に近い画像が創出できる。

(後期)印象派においては、ゴッホやセザンヌ等の

静物画を得意とする画家も多いので、「ひまわり」や

「果物」等を被写体とした写真に、このソフトで加工

してみるのも効果的かも知れない。

ただし、印象派が得意とする「風景画」に関しては、

その多くは「パンフォーカス」の画風である。

つまり、近景から遠景まで全てピントが合っている。

写真でも、パンフォーカス写真を撮る事は難しく無いが、

いくつかの写真でのテストにより、本ソフトにおいて

パンフォーカス写真を入力しても、適正な効果は得る

事が出来なかった。

むしろ「ダ・ヴィンチ」の「モナ・リザ」(1506年頃)

にあったような「空気遠近法」(Aerial perspective:

遠景を描く際、青味が掛って霞んだように描いて

距離感や奥行きを強調する)のような処理の方が

風景写真には向いているようにも思える。

もし、そういうソフト「空気遠近法再現ソフト」を

考えた場合、パンフォーカス写真をそのように自動加工

するのか? はたまた、あらかじめ被写界深度の浅い

風景写真を撮った上で、「空気遠近法」の処理をかける

べきかどうか? は、現時点で、頭の中で考えている

だけでは良くわからない。

それを意識して、そんな画像処理のネタとなる元写真を

撮り貯めしておかないと、実際にソフトを作っても効果が

良くわからない事であろう。

そう、結局、この「プログラミング・シリーズ」記事では、

単に、プログラムを打ち込んで作っているだけでは無く、

なにかしらのアイデアがあれば、それを実現する上で、

サンプルとなる画像が色々と必要になる訳だ。

まあだから、例えば前回記事の「紅葉予測ソフト」も

それを確認する為のサンプル画像を、2年もかかって

撮り貯め、しかも、それは十分な質や量では無かった。

(=「紅葉に成りかけ」という写真が入力に必要であり、

そういう写真が撮れるチャンスは1年のうち、わずかな

季節や場所しか無いからである)

まあ、結局、本シリーズで、色々と考えて作っている

ソフトは、構想段階からは数年を要するものばかりだ。

そういう、のんびりとした時間スパンでやる作業だから

結果的にも「趣味のもの」にしか成り得ない訳である。

----

では、今回のプログラミング記事は、このあたりまで。

次回記事掲載は、例によって不定期としておく。