本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に

紹介している。

今回は「新鋭海外製レンズ」を5本紹介しよう。

既に本シリーズ第17回、第41回記事で「新鋭海外製レンズ」

を紹介しているが、それらの続編であり、今回紹介分は

2010年代後半頃に発売された比較的新しいレンズである。

----

ではまず、最初のシステム

![_c0032138_17501580.jpg]()

(新品購入価格 23,000円)(以下、FS50/1.1)

カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)

2019年に国内販売開始された新鋭海外製レンズ。

中国の「深セン」地区で製造されたレンズであるが、設計に

関しては台湾のメーカー(瑪暢光電有限公司/Sainsonic社)

が行っている。

国内代理店としては、既にLAOWA製品等を扱っている

サイトロンジャパン社が務める。通販のみならず、

家電量販店等でも購入可能である。

F1.1の大口径である事が最大の特徴であるが、過去に他に

類を見ない、5群5枚とシンプルな(シンプルすぎる)設計

であり、コンピューター光学設計と思われる。

異常低分散ガラスを用いたレンズを2枚使用してはいるが、

実写においては、球面収差が抑えきれておらず、かなり

解像感が低い描写になってしまうのが、大きな課題(弱点)

となるレンズだ。

![_c0032138_17501553.jpg]()

まずは、ピーキング精度の高いミラーレス機を用い、

ピーキングレベルを調節した状態で、撮影距離、背景距離

等の条件を固定しながら、絞り値を順次変えてピーキング

の反応の変化を確認すると、だいたい様子がわかると思う。

注意点だが、この確認措置は、本レンズの場合は絞り込み

(実絞り)測光であるので、これが可能となるが、一般の

ミラーレス機用純正等AFレンズ等の場合、組み合わせる

ミラーレス機の種類によっては、実絞り測光ではなく、

この確認措置はやりにくい(または出来ない)場合がある。

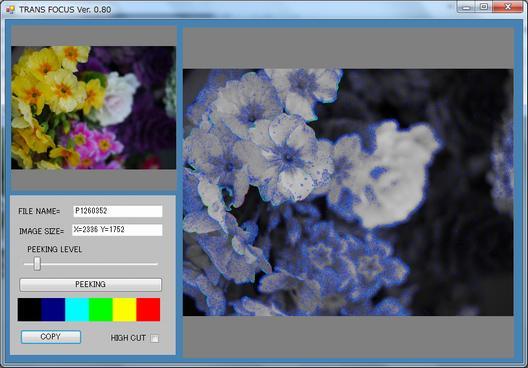

さらに厳密な検証をしたい際、私は自前のピント解析ソフト

等をいくつか作って持っているので、それを使う事が出来る。

![_c0032138_17501532.jpg]()

撮影後の写真に対して、ピントが来ている部分を精密に

解析できる。これによると、絞りを開けた状態では、

ピント面がはっきりしておらず、球面収差等を原因とした

(超)大口径特有の低解像感の現象が現れている事が、

だいたい推察できる。

なお、球面収差は有効径の3乗に比例して大きくなるし、

コマ収差も有効径の2乗に比例して大きくなる。

(匠の写真用語辞典第29回記事、参照)

すなわち(開放)F値の値を小さくしていくと、解像感を

低下させる要因となる類の収差が「鬼のように増大する」

訳であり、これを防ぐには、異常低分散ガラスを用いる

設計よりも、むしろ非球面レンズを使う事が有効だと思う

のだが、非球面レンズの採用はコストアップが甚だしい。

つまり、こうした中国製ローコストレンズでは、低価格に

する事が、日本市場参入への条件(市場戦略)となって

いる為、非球面レンズを使う事は、まず有り得ない。

そういう設計で高性能レンズを作ったら、かなり高額な

レンズとなってしまい、国産の高価になりすぎたレンズと

変わらない値段となる。そうなると新鋭海外レンズでは

AF、超音波モーター、内蔵手ブレ補正等の仕様を搭載して

いないので、国産レンズに対抗するのが難しい。

LAOWA、中一光学等の一部の海外メーカーでは、様々な

贅沢な設計を行い、10万円以上のレンズも販売しているが、

その価格で販売するには、超低歪曲、アポダイゼーション、

超マクロ、超大口径等の、国産レンズがあまり対応できない

(=それらを国内で作ると、あまりにも高額になるから)

特殊仕様の分野で戦うしか無くなってくる。

そして、そうしたとしても、現代市場での主力ユーザー層で

ある初級中級層では、10万円を超える中国(海外)製レンズ

には信用がおけず、まず買わないであろう。

まあつまり、低価格帯市場で戦うには、非球面レンズ等の

コストのかかる新技術を搭載する訳にはいかないという事だ。

なので、このKAMLAN FS50/1.1は、そこに矛盾が出てくる。

つまり、大口径の仕様で国産レンズとは差別化したいのに、

低価格では、その設計が困難だ。そこのギリギリの妥協点が

このF1.1というスペックだとは思うが・・

![_c0032138_17501519.jpg]()

開けて使う撮影用途には向かない。

日本でも、超大口径化競争が行われた1960年代くらいで

あれば、だいたいこれくらいの性能でも当時のユーザー層は、

「F値がとても明るいレンズだ」と喜んで買ったかも知れない。

まあ、当時はフィルム時代であり、低感度のフィルムでは

少しでも開放F値を明るくしないと、室内などの暗所で撮影

する事自体が困難であった事も理由であった。

しかし、その後半世紀以上を経て、フィルムはデジタルに

変わり、ISO感度は100程度から20万~320万にまで進歩、

つまり(超)大口径レンズを使う必然性は、被写界深度の

浅さを求める以外の理由では、ほぼ無くなった。

さらには、ユーザーがレンズの解像力(感)に求める

要素も年々厳しくなっていく。デジタルカメラの画素数

向上により、近い将来には一眼レフでピクセルピッチが

2~3μmに到達する事を予見し、国産新鋭高解像力レンズ

では、最良250LP/mm程度の解像力性能(2μmピッチに

対応)あたりまでになっていると推測される。

私は、個人的には、あまりにパキッパキ、カリッカリの

強すぎる解像感を持つレンズは好みではないが、初級中級

ユーザー層には、そうした特性のレンズは評判が良い。

だから、この現代で、本レンズFS50/1.1程度の解像感

だと、多くのユーザーは大きな不満を感じてしまう訳だ。

これは、KAMLAN社としては、ほぼ初のレンズ製品で

あったので、市場への認識(マーケティング)がまだ

未成熟であった事も理由としてあるかも知れない。

「光学設計」という、従来は専門職であった分野が、近年

では、コンピューター光学設計でパソコン上でもレンズの

設計が出来るようになった事も、理由としてあるだろう。

これで設計したレンズをローコストな中国の工場で作れば、

生産台数がある程度大きければ、1~2万円の格安レンズが

出来てしまうから、市場参入は比較的容易なのだ。

だけど、パソコンで設計が出来たとしても、どの程度の

仕様でまとめるか?というのは、やはり経験的なノウハウ

が必要であろう、このあたりはKAMLANは新規参入なので、

しかたがない要素もある、今後の設計ノウハウの向上に

期待したいところだ。(注:後述のように本レンズは

短期間でⅡ型にバージョンアップされた)

なお本レンズFS50/1.1は、解像感は低いが、ボケ質破綻

等は比較的起こり難い。ただし、像面湾曲と非点収差の

発生は、やはり抑えきれておらず、「ぐるぐるボケ」が

発生しやすい。

これについて、自作の「ボケ遷移解析ソフト」での解析の

模様を挙げておく。

![_c0032138_17502959.jpg]()

表示されている。これはつまり「ゆるやかなボケ遷移」

を表しているが、背景等のボケ部に、これが多数出ている

場合は、感覚的に「ボケが固い」と感じ易いが、それは

殆ど無い。でも、逆に言えば、黄色や赤で表示される

解析結果が殆ど出ていない。

黄色や赤は、「急激なボケ遷移がある」という解析であり

これが強いレンズは、「ピント面がシャープで、そこから

急峻に背景がボケる」という特性だ、これは現代的な設計

の新鋭レンズや、アポダイゼーションレンズで、こういう

特性が出る場合が多く、つまり、現代的で好まれる特性だ。

本FS50/1.1は「そういう特性では無い」という事であり、

「メリハリの無い、ユルユルの描写」になりやすい。

それの回避はとても難しいが、被写体状況に応じて

綿密な撮影距離、背景距離、絞り値等の調整を行い、

その「ユルさ」を目立たせないようにする必要がある。

![_c0032138_17502936.jpg]()

と、ほぼ等価な撮影技法となる。

ただし、ボケ質破綻回避では、ボケを綺麗にする目的の

為で行うが、このレンズの場合は正反対な概念であり、

ボケ質はあまり破綻しないし、像面湾曲・非点収差による

「ぐるぐるボケ」は重点的な回避項目では無いのだから、

むしろ、被写体部の解像感をキープする措置を優先的に

行う事が望ましい訳だ。

本FS50/1.1の総括だが、設計コンセプトの未成熟により

現代ユーザーが求めるレベルの描写性能に達していない。

それを回避して、本レンズの大口径や良好なボケ質という

特徴を活用するには、本記事で述べてきたような、極めて

高度な分析および弱点回避技能を用いなければならない。

研究対象として、テクニカル(技法)的な興味はある

レンズだが、それは物凄く難しいので、気楽に撮る要素の

「エンジョイ度」は、とても低く評価せざるを得ない。

結果、上級マニア層にしか推奨できないレンズとなると

思われる。

・・で、この低性能はやはり市場で問題視されたのか?

本レンズは発売後僅かに数ヶ月で、レンズ構成の全く

異なるⅡ型(9枚構成?)にバージョンアップされた。

ただし、大型化して価格もアップされてしまったので、

Ⅱ型は未購入だ。

Ⅰ型(本レンズ)のままで、なんとかこの低性能を回避

していくか、あるいは課題を逆用するべく「用途開発」

をしていく必要があると思っている。

----

さて、次のシステム

![_c0032138_17503883.jpg]()

(MK85F18EFAF Canon EOS AF)

(新品購入価格 23,000円)(以下、MK85/1.8)

カメラは、CANON EOS 8000D (APS-C機)

2018年後半(?)~2019年初頭(?)頃に発売された、

中国製のCANON EFマウント専用のAF中望遠レンズ。

ロゴマークは、「mEiKE」と大文字小文字が混じった

デザインであるが、以下は「Meike」と記載する。

以前は「Neewer」というブランド銘で商品を展開して

いたメーカーと聞く(??両ブランドは、あまりにも

品質レベルが違いすぎるので、信用の置けない情報だ)

中国製レンズには珍しく、本レンズはAF版である。

ただし、超音波仕様のモーターでは無い為、AFの速度や

精度は、約30年前、1990年頃のEFレンズ相当である。

ピント歩留まりが悪い事は、ある程度覚悟して使うか、

適宜、手動MFブラケット技法等をおりまぜて、ピントが

合っているものを選別するなどの対策が必要だ。

だから、基本的には本レンズは、「ある一瞬を絶対に

撮らなければならない」という業務用途または上級実用

撮影には向かず、趣味撮影専用のレンズとなってしまう。

![_c0032138_17503958.jpg]()

まあ85mmという焦点距離のレンズの場合、一般ユーザーが

想像するような「85mm/F1.4レンズが最強」という要素は

実は全く無く、85mm小口径(開放F1.7~F2級)の方が

はるかに実用価値が高く、場合により描写力に優れる事

すらあるので、85mm/F1.4の過剰な「神格化」は禁物だ。

それを実感したいならば、複数の85mm/F1.4級レンズと、

複数の85mm/F1.8級レンズを所有し、何年もじっくりと

様々な撮影シーンで撮り比べてみたら良いだろう。

そうすればきっと誰にでも良くわかる事だと思う。

けど、そんな事を実際にするユーザーは殆ど皆無であるから、

誰しもが、値段が高い85mm/F1.4に憧れ、それを無理をして

購入すれば「やはり85mm/F1.4は最高だ!」と思い込んで

しまう訳だ。それはそうだろう、せっかく高価な投資をして

買ったレンズだ、その行為を自分の中で正当化する為には

「85mm/F1.4は良いものでなくてはならない」と思い込む

しか無い訳である。

ちなみにネット等で他者の評価を参考にしても無意味だ、

全てのユーザー層は、上記「自分の投資行為の正当化」の

為に、購入した高額なレンズは、良い評価しか行わない。

また、流通や販売側の立場に立った評価者においては、

高額なレンズを販売する事で大きな利益が得られる訳

だから、消費者に安い方(85mm/F1.8級)に興味を

持たれてしまうと困った事になる。なんとしても

高額商品を売らなければ、商売がやっていられない。

あるいは、専門評価者等においては、担当したレビューで

悪口ばかり書いていたら、メーカーや流通、既存ユーザー等

からも悪印象となり、下手をすれば、もうレビューの仕事が

来なくなってしまう。だから、ものすごい重欠点を見つけた

としても、それをオブラートでくるんで、マイルドな評価

結果を記載するしか無い訳だ。

結局、冷静かつ客観的な評価など、世の中においては誰も

出来ない訳だ、よって、あくまで評価は自分自身で行う

事が必須である。

「それでは購入するかどうか、判断できないではないか?」

と思うかも知れない。だが、そこはマニアであるならば、

自身の価値感や購買倫理(ルール)に基づき、自己責任の

範囲で機材を購入するしかない。結果、それが上手く行き

満足いく商品を買える場合もあるが、がっかりする程の

失敗をする場合もある。でも、そういう経験を繰り返し、

様々な知識やノウハウを得る事で、だんだんと価値感覚も

研ぎ澄まされていくわけだ、そうやって精進する事が

「マニア道」である訳だから、人が良いと言った機材や

珍しい機材、高価な機材だけを買い求めて、自身に

おける評価スキルが全く身に付かないままであったら、

もはや、それはマニアとは呼べない状態だ。

![_c0032138_17504704.jpg]()

むしろ個々の機材の性能が、どうしたこうしたと・・

そんな事を書くより、ずっと重要である。

そもそも、個々の機材の性能といっても、それは使う

ユーザーが、どんな状況で、どんな被写体をどのように

撮りたい、あるいはユーザーのスキル(知識、技能、経験等)

によっても、性能の評価は大きく変わる。

例えば、カメラの構えもおぼつかず、露出の原理もわかって

おらず、MF操作も出来ないビギナー層に、MFの新鋭高性能

レンズ(例:カール・ツァイスやフォクトレンダー等)を

推奨しても無意味だ。

あるいは手ブレ補正に頼りきり、手ブレ限界シャッター

速度やISO切換低速限界の意味、セイフティシフトの効能、

被写界深度の意味やそれが変化する条件、等が全く理解

できていない初級中級層に対して、高描写力ではあるが、

重量級で手ブレ補正機能を持たないSIGMA Art Lineの

レンズを勧めても無意味であろう。

結局、レンズの性能(評価)は、あくまでユーザー側に

委ねられる事となる、他人の評価はあてにしてはならない、

そこが最も重要なポイントとなるであろう。

![_c0032138_17504813.jpg]()

長所としては、高い描写力が安価に得られる事、つまり

とてもコスパが良いレンズである。私のコスパ評価点は

5点満点で4点)

描写力については、比較的高い安定性を誇る。一般的に

小口径レンズは大口径版よりも多くの状況で安定した

高描写力が得られる。つまり、85mm/F1.4級よりも

使い易い要素があるという事だ。

短所としては、AF性能等、操作性等、微細な使い難さが

ある為、重要な撮影には使えない事。つまり、あくまで

趣味専用レンズであり、せっかくの高描写力も「たまたま

それが得られれば良い」という、おおらかな用途にしか

使えない事である。

まあでも、歩留まりが悪くても良い特殊な状況においては

描写力自体は、重要な撮影目的にも使えるレベルだと思う。

----

では、3本目のシステム

![_c0032138_17505461.jpg]()

(新品購入価格 16,000円)

カメラは、PANASONIC DMC-GX7(μ4/3機)

2018年頃発売の中国製ミラーレス機(APS-C機以下)

専用、MF大口径標準(中望遠画角)レンズ。

こちらは典型的な「ジェネリック・レンズ」である。

このレンズの場合、1970年代~1980年代頃に各社から

発売されていた、MFの85mm/F1.4レンズ、かつ、通称

「プラナー構成」と呼ばれているものをベースとしている。

でも「プラナー」はカール・ツァイスおよび、その時代は

京セラCONTAXの商標だ、だから、他社ではプラナーの

名称は使えないから、そう呼んではいない。

けど、当時の85mm/F1.4級レンズの構成は、各社似たり

寄ったりである。そこで、ここでは、それらのレンズ構成

を総称して「プラナー系」と呼ぶ事とする。

![_c0032138_17505460.jpg]()

3分の2にスケールダウンする。そうすると、55mm/F1.4

というスペックとなる。イメージサークルが小さくなる為、

フルサイズ機では使えず、APS-C機以下専用レンズとなる。

そして、これをミラーレス機で使用する場合は、

バックフォーカスを短いフランジバック長に対応する為、

場合により、レンズ後群の設計変更が必要であろう。

でもまあ、それはコンピューター光学設計ソフトで

対応できる。9割方は、元のレンズの構成を流用するので

小変更の設計シミュレーションは容易であろう。

昔の優れたレンズ構成であるから、非球面レンズや異常低

分散ガラス等は使っていない。そしてMFで作れば、余分な

AF機構は不用であり、手ブレ補正すらも無ければ、極めて

安価にレンズを製造する事ができる。

だから、当時の貨幣価値からすると、現代の感覚では

20万円も30万円もしていた、プラナー系高性能レンズが

ミニチュア化されて、現代においては1万円台中程の、

とても安価なミラーレス機用高性能、大口径中望遠画角

のレンズとして蘇る訳だ。

これは、「物凄くコスパが良いレンズ」となる。

過去シリーズ記事「ハイコスパレンズ名玉編」では、

残念ながら本レンズは購入と評価が間に合っておらずに

ランクインは見送ったのだが、後日、それを計算すると

だいたい9位~10位の好順位に相当する(注:約400本

中なので、とても高い順位だ)事が判明した。

まあ、そのレベルの「高コスパレンズ」という事だ。

![_c0032138_17510104.jpg]()

レンズのジェネリック(スケールダウン)とは言え、

元のレンズにあった特徴的な弱点は、ほぼそのまま

残ってしまう事だ。

銀塩時代のRTSプラナー(85/1.4)と言えば、

「使いこなしが難しい」事で有名(悪名)であり、

昔の中古市場には、それが溢れかえった事もある。

(参考:レンズ・マニアックス第11~第12回、

使いこなしが難しいレンズ特集=ワースト・ランキング)

まあつまり、「良いレンズだ」と評判を聞いて、高額な

それを買ったものの、上手く撮るには相当なスキルが

必要だから、初級中級層や初級マニア層などでは、

ちゃんと撮れずにイライラして、それを皆が手放して

しまった、という歴史的な事実がある次第だ。

でも幸いにしてミラーレス機用とした事で、プラナー系

レンズの弱点の多くは解消されている。それについては

長くなるので、別記事(例:レンズマニアックス第38回、

近日掲載予定)を参照されたし。

![_c0032138_17510114.jpg]()

の長所を理解し、弱点を回避して使う為の練習教材と

するならば、中級層にも推奨できるレンズとなる。

だが、やはり初級者には無理だろう。ピント歩留まりの

悪さやボケ質破綻を頻発させ、前述の銀塩プラナー系と

同様「良いレンズと聞いて買ったが、それはウソか?

ちっとも上手く撮れないではないか!」と、当時の

ユーザー層と同じ状態になってしまうだろう・・

ちなみに、そういう状況では、「やはり中国製だ、

安かろう、悪かろう」という初級評価にしかならない。

まあ、そういう評価内容を参考にする必要は全く無く、

あくまで自分でレンズの性能評価をするしか無い。

----

さて、次のシステム

![_c0032138_17510815.jpg]()

(新品購入価格 39,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2016年発売の米国製MF単焦点標準「ぐるぐるボケ」

レンズ。国内ではKenko Tokina社が、販売代理店を

務めている。

本レンズの出自とか、原理とかを説明しだすと

膨大な文章量が必要となる為、本記事では割愛せざるを

得ない。最も詳しい別記事としては「レンズマニアックス

第37回ペッツヴァール対決編」(近日掲載予定)が

あるので、興味があれば、そちらも参照されたし。

今回はごく簡単に述べておくが、本レンズは、百数十年

前の写真黎明期に発明された、ペッツヴァ(バ)ール型

高性能レンズの設計をベースに、後群の分離という特殊な

改変を施す事で収差が増大し、盛大な「ぐるぐるボケ」を

発生させる事ができるユニークな仕様のレンズである。

![_c0032138_17510811.jpg]()

(弱点)を持つものも市販されてはいたが、それらは

一般的には「弱点」である為、その後の時代での改良が

進み、1980年代頃には、市販レンズで「ぐるぐるボケ」

が見られるものは、ほぼ皆無となった。

現代においては、あえて、その弱点を強調した設計だ。

この特性を持つ市販レンズは、数える程の機種数しか存在

せず、本レンズはその中の1本、そして私の所有範囲でも

僅かに4本(4機種)しか持っていない。

(参考:超裏技として、前述のような、昔の時代の大口径

レンズ等の中で、像面湾曲や非点収差の補正が行き届いて

いないものを選びだし、それを「補正レンズ入りマウント

アダプター」を介して一眼レフに装着すると、組み合わせ

によっては、軽い「ぐるぐるボケ」が発生する。

ただし、これに適した組み合わせを探すのは大変であるし、

また、一眼レフの光学ファインダーでは「ぐるぐるボケ」

を視認するのも困難だ。この手法は「似たような事は

出来るが、手間がかかりすぎる」という意味となる)

描写特徴等は掲載写真を見れば一目瞭然であろう、他者の

本レンズ等による一般的な作品や作例でも、当然、盛大に

「ぐるぐるボケ」を発生させたものばかりとなっている。

![_c0032138_17511165.jpg]()

レンズでは、「常にぐるぐるボケが発生する訳では無い」

という事実だ。これは、被写界深度を決める為の各種条件

を整えたとしても、やはり出る場合と出ない場合がある。

私は、現状「これはボケ質破綻条件と類似である」という

仮説を立てている、すなわち一般レンズでボケ質破綻が

出るケースを特定するのは難しいが、撮影技法上では撮影

条件を変えながら、ボケ質が良くなる状況を探して撮る。

しかし、本レンズや他のぐるぐるボケレンズでは、恐らくだが

逆に、ボケ質が悪くなる条件を整えた場合において、強い

ぐるぐるボケが発生するような気がしてならない。

これについては、高度な検証作業が必要だ。

沢山の撮影条件をもとに、数万枚から十数万枚を撮影して

みないとわからず、場合により、専用の解析ソフトをまた

自作しないとならないかもしれない。どう解析すべきか?

という事自体も世の中には参考になる事例は皆無だ、だから

あくまで自力で全ての方法論を考え出さないとならない。

これらの話は、何年、あるいは十数年という時間がかかる、

まあつまり「研究」レベルの話である。

そう簡単なものでは無いが、ぼちぼち進めていく事にしよう。

世の中には、そこまで時間をかけないと、わからないような

高度で複雑で難解な事柄も色々とある。

たとえば、本レンズでも、ちょっと借りて何百枚か撮った

程度で、あれこれと長所短所を評価するなど、本来は

有り得ない話なのだ。まあだから、繰り返しになるが

「他人の評価はあてにしない、評価は必ず自分自身で行う」

とう結論となる。

----

では、今回ラストのシステム

![_c0032138_17511701.jpg]()

(新品購入価格 約9,000円)(以下、Meike25/1.8)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

2019年に発売された、ミラーレス機APS-C型以下

マウント用のMF広角(準標準~標準画角相当)レンズ。

mEiKEと大文字小文字混じりのブランド(ロゴ)銘で

あるが、以下は「Meike」と記載する。

さて、本レンズは、ジェネリック気味のレンズにも

思えるが、その確証は無い。まあ、恐らくではあるが、

昔の(1970年代~1980年代)の小口径標準レンズの

設計をベースに、コンピューター光学設計により、

大半の部分が新設計されたものであろう。

![_c0032138_17511867.jpg]()

高い描写性能は持たないが、あまり不満は無い。

長所は、そうした普通に良く写るレンズでありながら

とても価格が安価な事だ。中国製等新鋭海外製レンズの

中でも安価な類であり、1万円を切る新品価格である。

(まあ、ヨンヌオ(YONGNUO)製で、もっと安価な

レンズもあるが、そちらはCANON製品の完全コピー品

であり、ちょっといろいろと、いわくつきだ。

本シリーズ第41回新鋭海外製レンズⅡ編参照)

この価格帯であれば、コスパは十分に良いとは言える

だろう(ただ、「とても良い」とは、ちょっと言い難い)

弱点だが、まず問題となるのは、MF操作性である、

具体的には、ピントリングが無限遠を超えてオーバーインフ

状態まで回ってしまう。例えば、近距離撮影をしている

状態で、遠方に被写体を見つけ、ピントリングを最大

(無限遠)まで廻して、止まった感触があれば、そこで

シャッターを切る、というMF技法が使えない。それでは

無限遠を超えている状態だから、少しづつピントリングを

戻して正確なピント合わせを行わなければならないのだ。

他にもMeike製品は何本か所有しているが、同様に

ピントリングの仕様がどうも怪しいものもある。

(例:最短撮影距離がスペック通りになっていない等)

これは何故であろうか?

恐らくだが、各社ミラーレス機に対応した製品ラインナップ

である為、そこで各社フランジバック長に若干の差異がある。

普通は、アダプター的な機構部品を用いてそれを交換する

事で、各社のマウントに対応するのだろうが、そのアダプター

での仕様のばらつきを均一化し(コストダウンし)、レンズ

鏡筒(ヘリコイド、ピントリング)側で、ある程度の余裕

(マージン)を持たせているのではなかろうか?

その根拠としては、本レンズはμ4/3機用であるが、これを

SONY Eマウント用アダプターで装着すると1mm程度の隙間

が生じてしまう、他のレンズではこういうケースはまず無い。

(注:規格上では、μ4/3とSONY Eは、2mm弱、フランジ

バック長が異なっている)

まあつまり、できるだけあまりマウント毎に仕様を変えず、

共用する事でコストを下げられる、という製造上の都合の

可能性がある、という事だ。ただ、そういう措置をした事で

いったいどの程度、コストが下がるのかは良くわからない。

個人的には、別に1000円高くなって1万円でも良いから、

もう少しピントリングの操作性仕様は、ちゃんと作りこんで

もらいたい訳だ。さもないと、本レンズはMF操作性の不満から

エンジョイ度が低くなって、あまり持ち出したいとは思わない

レンズとなってしまう。そういう状態だと、幾ばくかの値段で

安く買う、あるいは、高級レンズを高価に買ったとしても、

「気に入らないから使わない」という事となり、実用価値が

落ちて、その結果、実質コスパが極めて悪化してしまう。

まあ、私はレンズは全て実用品だと思っているので、

「使いたいと思えない」「使うに値しない」「面倒で使えない」

「希少で使う事ができない」といったレンズ群は、すべて

低評価になってしまう。また、そういう状況が予想される

場合は、そうしたレンズは最初から購入しない事にしている。

![_c0032138_17511884.jpg]()

レンズは無いし、安価な価格帯も、それを物語っている。

MF操作性を不満に思わない、あるいは、それを回避できる

状況(例えば、時間を掛けて撮っても良い状況で、高精度の

ピーキング頼みに、じっくり、のんびりとピントを合わせて

撮るような、風景・静止被写体等)であれば使えるであろう。

描写力的には不満は少ないと思うので、まあ初級マニア層

向け、という感じのレンズであろうか。

----

では、今回の「新鋭海外製レンズⅢ編」は、このあたり迄で。

次回記事に続く。

紹介している。

今回は「新鋭海外製レンズ」を5本紹介しよう。

既に本シリーズ第17回、第41回記事で「新鋭海外製レンズ」

を紹介しているが、それらの続編であり、今回紹介分は

2010年代後半頃に発売された比較的新しいレンズである。

----

ではまず、最初のシステム

(新品購入価格 23,000円)(以下、FS50/1.1)

カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)

2019年に国内販売開始された新鋭海外製レンズ。

中国の「深セン」地区で製造されたレンズであるが、設計に

関しては台湾のメーカー(瑪暢光電有限公司/Sainsonic社)

が行っている。

国内代理店としては、既にLAOWA製品等を扱っている

サイトロンジャパン社が務める。通販のみならず、

家電量販店等でも購入可能である。

F1.1の大口径である事が最大の特徴であるが、過去に他に

類を見ない、5群5枚とシンプルな(シンプルすぎる)設計

であり、コンピューター光学設計と思われる。

異常低分散ガラスを用いたレンズを2枚使用してはいるが、

実写においては、球面収差が抑えきれておらず、かなり

解像感が低い描写になってしまうのが、大きな課題(弱点)

となるレンズだ。

まずは、ピーキング精度の高いミラーレス機を用い、

ピーキングレベルを調節した状態で、撮影距離、背景距離

等の条件を固定しながら、絞り値を順次変えてピーキング

の反応の変化を確認すると、だいたい様子がわかると思う。

注意点だが、この確認措置は、本レンズの場合は絞り込み

(実絞り)測光であるので、これが可能となるが、一般の

ミラーレス機用純正等AFレンズ等の場合、組み合わせる

ミラーレス機の種類によっては、実絞り測光ではなく、

この確認措置はやりにくい(または出来ない)場合がある。

さらに厳密な検証をしたい際、私は自前のピント解析ソフト

等をいくつか作って持っているので、それを使う事が出来る。

撮影後の写真に対して、ピントが来ている部分を精密に

解析できる。これによると、絞りを開けた状態では、

ピント面がはっきりしておらず、球面収差等を原因とした

(超)大口径特有の低解像感の現象が現れている事が、

だいたい推察できる。

なお、球面収差は有効径の3乗に比例して大きくなるし、

コマ収差も有効径の2乗に比例して大きくなる。

(匠の写真用語辞典第29回記事、参照)

すなわち(開放)F値の値を小さくしていくと、解像感を

低下させる要因となる類の収差が「鬼のように増大する」

訳であり、これを防ぐには、異常低分散ガラスを用いる

設計よりも、むしろ非球面レンズを使う事が有効だと思う

のだが、非球面レンズの採用はコストアップが甚だしい。

つまり、こうした中国製ローコストレンズでは、低価格に

する事が、日本市場参入への条件(市場戦略)となって

いる為、非球面レンズを使う事は、まず有り得ない。

そういう設計で高性能レンズを作ったら、かなり高額な

レンズとなってしまい、国産の高価になりすぎたレンズと

変わらない値段となる。そうなると新鋭海外レンズでは

AF、超音波モーター、内蔵手ブレ補正等の仕様を搭載して

いないので、国産レンズに対抗するのが難しい。

LAOWA、中一光学等の一部の海外メーカーでは、様々な

贅沢な設計を行い、10万円以上のレンズも販売しているが、

その価格で販売するには、超低歪曲、アポダイゼーション、

超マクロ、超大口径等の、国産レンズがあまり対応できない

(=それらを国内で作ると、あまりにも高額になるから)

特殊仕様の分野で戦うしか無くなってくる。

そして、そうしたとしても、現代市場での主力ユーザー層で

ある初級中級層では、10万円を超える中国(海外)製レンズ

には信用がおけず、まず買わないであろう。

まあつまり、低価格帯市場で戦うには、非球面レンズ等の

コストのかかる新技術を搭載する訳にはいかないという事だ。

なので、このKAMLAN FS50/1.1は、そこに矛盾が出てくる。

つまり、大口径の仕様で国産レンズとは差別化したいのに、

低価格では、その設計が困難だ。そこのギリギリの妥協点が

このF1.1というスペックだとは思うが・・

開けて使う撮影用途には向かない。

日本でも、超大口径化競争が行われた1960年代くらいで

あれば、だいたいこれくらいの性能でも当時のユーザー層は、

「F値がとても明るいレンズだ」と喜んで買ったかも知れない。

まあ、当時はフィルム時代であり、低感度のフィルムでは

少しでも開放F値を明るくしないと、室内などの暗所で撮影

する事自体が困難であった事も理由であった。

しかし、その後半世紀以上を経て、フィルムはデジタルに

変わり、ISO感度は100程度から20万~320万にまで進歩、

つまり(超)大口径レンズを使う必然性は、被写界深度の

浅さを求める以外の理由では、ほぼ無くなった。

さらには、ユーザーがレンズの解像力(感)に求める

要素も年々厳しくなっていく。デジタルカメラの画素数

向上により、近い将来には一眼レフでピクセルピッチが

2~3μmに到達する事を予見し、国産新鋭高解像力レンズ

では、最良250LP/mm程度の解像力性能(2μmピッチに

対応)あたりまでになっていると推測される。

私は、個人的には、あまりにパキッパキ、カリッカリの

強すぎる解像感を持つレンズは好みではないが、初級中級

ユーザー層には、そうした特性のレンズは評判が良い。

だから、この現代で、本レンズFS50/1.1程度の解像感

だと、多くのユーザーは大きな不満を感じてしまう訳だ。

これは、KAMLAN社としては、ほぼ初のレンズ製品で

あったので、市場への認識(マーケティング)がまだ

未成熟であった事も理由としてあるかも知れない。

「光学設計」という、従来は専門職であった分野が、近年

では、コンピューター光学設計でパソコン上でもレンズの

設計が出来るようになった事も、理由としてあるだろう。

これで設計したレンズをローコストな中国の工場で作れば、

生産台数がある程度大きければ、1~2万円の格安レンズが

出来てしまうから、市場参入は比較的容易なのだ。

だけど、パソコンで設計が出来たとしても、どの程度の

仕様でまとめるか?というのは、やはり経験的なノウハウ

が必要であろう、このあたりはKAMLANは新規参入なので、

しかたがない要素もある、今後の設計ノウハウの向上に

期待したいところだ。(注:後述のように本レンズは

短期間でⅡ型にバージョンアップされた)

なお本レンズFS50/1.1は、解像感は低いが、ボケ質破綻

等は比較的起こり難い。ただし、像面湾曲と非点収差の

発生は、やはり抑えきれておらず、「ぐるぐるボケ」が

発生しやすい。

これについて、自作の「ボケ遷移解析ソフト」での解析の

模様を挙げておく。

表示されている。これはつまり「ゆるやかなボケ遷移」

を表しているが、背景等のボケ部に、これが多数出ている

場合は、感覚的に「ボケが固い」と感じ易いが、それは

殆ど無い。でも、逆に言えば、黄色や赤で表示される

解析結果が殆ど出ていない。

黄色や赤は、「急激なボケ遷移がある」という解析であり

これが強いレンズは、「ピント面がシャープで、そこから

急峻に背景がボケる」という特性だ、これは現代的な設計

の新鋭レンズや、アポダイゼーションレンズで、こういう

特性が出る場合が多く、つまり、現代的で好まれる特性だ。

本FS50/1.1は「そういう特性では無い」という事であり、

「メリハリの無い、ユルユルの描写」になりやすい。

それの回避はとても難しいが、被写体状況に応じて

綿密な撮影距離、背景距離、絞り値等の調整を行い、

その「ユルさ」を目立たせないようにする必要がある。

と、ほぼ等価な撮影技法となる。

ただし、ボケ質破綻回避では、ボケを綺麗にする目的の

為で行うが、このレンズの場合は正反対な概念であり、

ボケ質はあまり破綻しないし、像面湾曲・非点収差による

「ぐるぐるボケ」は重点的な回避項目では無いのだから、

むしろ、被写体部の解像感をキープする措置を優先的に

行う事が望ましい訳だ。

本FS50/1.1の総括だが、設計コンセプトの未成熟により

現代ユーザーが求めるレベルの描写性能に達していない。

それを回避して、本レンズの大口径や良好なボケ質という

特徴を活用するには、本記事で述べてきたような、極めて

高度な分析および弱点回避技能を用いなければならない。

研究対象として、テクニカル(技法)的な興味はある

レンズだが、それは物凄く難しいので、気楽に撮る要素の

「エンジョイ度」は、とても低く評価せざるを得ない。

結果、上級マニア層にしか推奨できないレンズとなると

思われる。

・・で、この低性能はやはり市場で問題視されたのか?

本レンズは発売後僅かに数ヶ月で、レンズ構成の全く

異なるⅡ型(9枚構成?)にバージョンアップされた。

ただし、大型化して価格もアップされてしまったので、

Ⅱ型は未購入だ。

Ⅰ型(本レンズ)のままで、なんとかこの低性能を回避

していくか、あるいは課題を逆用するべく「用途開発」

をしていく必要があると思っている。

----

さて、次のシステム

(MK85F18EFAF Canon EOS AF)

(新品購入価格 23,000円)(以下、MK85/1.8)

カメラは、CANON EOS 8000D (APS-C機)

2018年後半(?)~2019年初頭(?)頃に発売された、

中国製のCANON EFマウント専用のAF中望遠レンズ。

ロゴマークは、「mEiKE」と大文字小文字が混じった

デザインであるが、以下は「Meike」と記載する。

以前は「Neewer」というブランド銘で商品を展開して

いたメーカーと聞く(??両ブランドは、あまりにも

品質レベルが違いすぎるので、信用の置けない情報だ)

中国製レンズには珍しく、本レンズはAF版である。

ただし、超音波仕様のモーターでは無い為、AFの速度や

精度は、約30年前、1990年頃のEFレンズ相当である。

ピント歩留まりが悪い事は、ある程度覚悟して使うか、

適宜、手動MFブラケット技法等をおりまぜて、ピントが

合っているものを選別するなどの対策が必要だ。

だから、基本的には本レンズは、「ある一瞬を絶対に

撮らなければならない」という業務用途または上級実用

撮影には向かず、趣味撮影専用のレンズとなってしまう。

まあ85mmという焦点距離のレンズの場合、一般ユーザーが

想像するような「85mm/F1.4レンズが最強」という要素は

実は全く無く、85mm小口径(開放F1.7~F2級)の方が

はるかに実用価値が高く、場合により描写力に優れる事

すらあるので、85mm/F1.4の過剰な「神格化」は禁物だ。

それを実感したいならば、複数の85mm/F1.4級レンズと、

複数の85mm/F1.8級レンズを所有し、何年もじっくりと

様々な撮影シーンで撮り比べてみたら良いだろう。

そうすればきっと誰にでも良くわかる事だと思う。

けど、そんな事を実際にするユーザーは殆ど皆無であるから、

誰しもが、値段が高い85mm/F1.4に憧れ、それを無理をして

購入すれば「やはり85mm/F1.4は最高だ!」と思い込んで

しまう訳だ。それはそうだろう、せっかく高価な投資をして

買ったレンズだ、その行為を自分の中で正当化する為には

「85mm/F1.4は良いものでなくてはならない」と思い込む

しか無い訳である。

ちなみにネット等で他者の評価を参考にしても無意味だ、

全てのユーザー層は、上記「自分の投資行為の正当化」の

為に、購入した高額なレンズは、良い評価しか行わない。

また、流通や販売側の立場に立った評価者においては、

高額なレンズを販売する事で大きな利益が得られる訳

だから、消費者に安い方(85mm/F1.8級)に興味を

持たれてしまうと困った事になる。なんとしても

高額商品を売らなければ、商売がやっていられない。

あるいは、専門評価者等においては、担当したレビューで

悪口ばかり書いていたら、メーカーや流通、既存ユーザー等

からも悪印象となり、下手をすれば、もうレビューの仕事が

来なくなってしまう。だから、ものすごい重欠点を見つけた

としても、それをオブラートでくるんで、マイルドな評価

結果を記載するしか無い訳だ。

結局、冷静かつ客観的な評価など、世の中においては誰も

出来ない訳だ、よって、あくまで評価は自分自身で行う

事が必須である。

「それでは購入するかどうか、判断できないではないか?」

と思うかも知れない。だが、そこはマニアであるならば、

自身の価値感や購買倫理(ルール)に基づき、自己責任の

範囲で機材を購入するしかない。結果、それが上手く行き

満足いく商品を買える場合もあるが、がっかりする程の

失敗をする場合もある。でも、そういう経験を繰り返し、

様々な知識やノウハウを得る事で、だんだんと価値感覚も

研ぎ澄まされていくわけだ、そうやって精進する事が

「マニア道」である訳だから、人が良いと言った機材や

珍しい機材、高価な機材だけを買い求めて、自身に

おける評価スキルが全く身に付かないままであったら、

もはや、それはマニアとは呼べない状態だ。

むしろ個々の機材の性能が、どうしたこうしたと・・

そんな事を書くより、ずっと重要である。

そもそも、個々の機材の性能といっても、それは使う

ユーザーが、どんな状況で、どんな被写体をどのように

撮りたい、あるいはユーザーのスキル(知識、技能、経験等)

によっても、性能の評価は大きく変わる。

例えば、カメラの構えもおぼつかず、露出の原理もわかって

おらず、MF操作も出来ないビギナー層に、MFの新鋭高性能

レンズ(例:カール・ツァイスやフォクトレンダー等)を

推奨しても無意味だ。

あるいは手ブレ補正に頼りきり、手ブレ限界シャッター

速度やISO切換低速限界の意味、セイフティシフトの効能、

被写界深度の意味やそれが変化する条件、等が全く理解

できていない初級中級層に対して、高描写力ではあるが、

重量級で手ブレ補正機能を持たないSIGMA Art Lineの

レンズを勧めても無意味であろう。

結局、レンズの性能(評価)は、あくまでユーザー側に

委ねられる事となる、他人の評価はあてにしてはならない、

そこが最も重要なポイントとなるであろう。

長所としては、高い描写力が安価に得られる事、つまり

とてもコスパが良いレンズである。私のコスパ評価点は

5点満点で4点)

描写力については、比較的高い安定性を誇る。一般的に

小口径レンズは大口径版よりも多くの状況で安定した

高描写力が得られる。つまり、85mm/F1.4級よりも

使い易い要素があるという事だ。

短所としては、AF性能等、操作性等、微細な使い難さが

ある為、重要な撮影には使えない事。つまり、あくまで

趣味専用レンズであり、せっかくの高描写力も「たまたま

それが得られれば良い」という、おおらかな用途にしか

使えない事である。

まあでも、歩留まりが悪くても良い特殊な状況においては

描写力自体は、重要な撮影目的にも使えるレベルだと思う。

----

では、3本目のシステム

(新品購入価格 16,000円)

カメラは、PANASONIC DMC-GX7(μ4/3機)

2018年頃発売の中国製ミラーレス機(APS-C機以下)

専用、MF大口径標準(中望遠画角)レンズ。

こちらは典型的な「ジェネリック・レンズ」である。

このレンズの場合、1970年代~1980年代頃に各社から

発売されていた、MFの85mm/F1.4レンズ、かつ、通称

「プラナー構成」と呼ばれているものをベースとしている。

でも「プラナー」はカール・ツァイスおよび、その時代は

京セラCONTAXの商標だ、だから、他社ではプラナーの

名称は使えないから、そう呼んではいない。

けど、当時の85mm/F1.4級レンズの構成は、各社似たり

寄ったりである。そこで、ここでは、それらのレンズ構成

を総称して「プラナー系」と呼ぶ事とする。

3分の2にスケールダウンする。そうすると、55mm/F1.4

というスペックとなる。イメージサークルが小さくなる為、

フルサイズ機では使えず、APS-C機以下専用レンズとなる。

そして、これをミラーレス機で使用する場合は、

バックフォーカスを短いフランジバック長に対応する為、

場合により、レンズ後群の設計変更が必要であろう。

でもまあ、それはコンピューター光学設計ソフトで

対応できる。9割方は、元のレンズの構成を流用するので

小変更の設計シミュレーションは容易であろう。

昔の優れたレンズ構成であるから、非球面レンズや異常低

分散ガラス等は使っていない。そしてMFで作れば、余分な

AF機構は不用であり、手ブレ補正すらも無ければ、極めて

安価にレンズを製造する事ができる。

だから、当時の貨幣価値からすると、現代の感覚では

20万円も30万円もしていた、プラナー系高性能レンズが

ミニチュア化されて、現代においては1万円台中程の、

とても安価なミラーレス機用高性能、大口径中望遠画角

のレンズとして蘇る訳だ。

これは、「物凄くコスパが良いレンズ」となる。

過去シリーズ記事「ハイコスパレンズ名玉編」では、

残念ながら本レンズは購入と評価が間に合っておらずに

ランクインは見送ったのだが、後日、それを計算すると

だいたい9位~10位の好順位に相当する(注:約400本

中なので、とても高い順位だ)事が判明した。

まあ、そのレベルの「高コスパレンズ」という事だ。

レンズのジェネリック(スケールダウン)とは言え、

元のレンズにあった特徴的な弱点は、ほぼそのまま

残ってしまう事だ。

銀塩時代のRTSプラナー(85/1.4)と言えば、

「使いこなしが難しい」事で有名(悪名)であり、

昔の中古市場には、それが溢れかえった事もある。

(参考:レンズ・マニアックス第11~第12回、

使いこなしが難しいレンズ特集=ワースト・ランキング)

まあつまり、「良いレンズだ」と評判を聞いて、高額な

それを買ったものの、上手く撮るには相当なスキルが

必要だから、初級中級層や初級マニア層などでは、

ちゃんと撮れずにイライラして、それを皆が手放して

しまった、という歴史的な事実がある次第だ。

でも幸いにしてミラーレス機用とした事で、プラナー系

レンズの弱点の多くは解消されている。それについては

長くなるので、別記事(例:レンズマニアックス第38回、

近日掲載予定)を参照されたし。

の長所を理解し、弱点を回避して使う為の練習教材と

するならば、中級層にも推奨できるレンズとなる。

だが、やはり初級者には無理だろう。ピント歩留まりの

悪さやボケ質破綻を頻発させ、前述の銀塩プラナー系と

同様「良いレンズと聞いて買ったが、それはウソか?

ちっとも上手く撮れないではないか!」と、当時の

ユーザー層と同じ状態になってしまうだろう・・

ちなみに、そういう状況では、「やはり中国製だ、

安かろう、悪かろう」という初級評価にしかならない。

まあ、そういう評価内容を参考にする必要は全く無く、

あくまで自分でレンズの性能評価をするしか無い。

----

さて、次のシステム

(新品購入価格 39,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2016年発売の米国製MF単焦点標準「ぐるぐるボケ」

レンズ。国内ではKenko Tokina社が、販売代理店を

務めている。

本レンズの出自とか、原理とかを説明しだすと

膨大な文章量が必要となる為、本記事では割愛せざるを

得ない。最も詳しい別記事としては「レンズマニアックス

第37回ペッツヴァール対決編」(近日掲載予定)が

あるので、興味があれば、そちらも参照されたし。

今回はごく簡単に述べておくが、本レンズは、百数十年

前の写真黎明期に発明された、ペッツヴァ(バ)ール型

高性能レンズの設計をベースに、後群の分離という特殊な

改変を施す事で収差が増大し、盛大な「ぐるぐるボケ」を

発生させる事ができるユニークな仕様のレンズである。

(弱点)を持つものも市販されてはいたが、それらは

一般的には「弱点」である為、その後の時代での改良が

進み、1980年代頃には、市販レンズで「ぐるぐるボケ」

が見られるものは、ほぼ皆無となった。

現代においては、あえて、その弱点を強調した設計だ。

この特性を持つ市販レンズは、数える程の機種数しか存在

せず、本レンズはその中の1本、そして私の所有範囲でも

僅かに4本(4機種)しか持っていない。

(参考:超裏技として、前述のような、昔の時代の大口径

レンズ等の中で、像面湾曲や非点収差の補正が行き届いて

いないものを選びだし、それを「補正レンズ入りマウント

アダプター」を介して一眼レフに装着すると、組み合わせ

によっては、軽い「ぐるぐるボケ」が発生する。

ただし、これに適した組み合わせを探すのは大変であるし、

また、一眼レフの光学ファインダーでは「ぐるぐるボケ」

を視認するのも困難だ。この手法は「似たような事は

出来るが、手間がかかりすぎる」という意味となる)

描写特徴等は掲載写真を見れば一目瞭然であろう、他者の

本レンズ等による一般的な作品や作例でも、当然、盛大に

「ぐるぐるボケ」を発生させたものばかりとなっている。

レンズでは、「常にぐるぐるボケが発生する訳では無い」

という事実だ。これは、被写界深度を決める為の各種条件

を整えたとしても、やはり出る場合と出ない場合がある。

私は、現状「これはボケ質破綻条件と類似である」という

仮説を立てている、すなわち一般レンズでボケ質破綻が

出るケースを特定するのは難しいが、撮影技法上では撮影

条件を変えながら、ボケ質が良くなる状況を探して撮る。

しかし、本レンズや他のぐるぐるボケレンズでは、恐らくだが

逆に、ボケ質が悪くなる条件を整えた場合において、強い

ぐるぐるボケが発生するような気がしてならない。

これについては、高度な検証作業が必要だ。

沢山の撮影条件をもとに、数万枚から十数万枚を撮影して

みないとわからず、場合により、専用の解析ソフトをまた

自作しないとならないかもしれない。どう解析すべきか?

という事自体も世の中には参考になる事例は皆無だ、だから

あくまで自力で全ての方法論を考え出さないとならない。

これらの話は、何年、あるいは十数年という時間がかかる、

まあつまり「研究」レベルの話である。

そう簡単なものでは無いが、ぼちぼち進めていく事にしよう。

世の中には、そこまで時間をかけないと、わからないような

高度で複雑で難解な事柄も色々とある。

たとえば、本レンズでも、ちょっと借りて何百枚か撮った

程度で、あれこれと長所短所を評価するなど、本来は

有り得ない話なのだ。まあだから、繰り返しになるが

「他人の評価はあてにしない、評価は必ず自分自身で行う」

とう結論となる。

----

では、今回ラストのシステム

(新品購入価格 約9,000円)(以下、Meike25/1.8)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

2019年に発売された、ミラーレス機APS-C型以下

マウント用のMF広角(準標準~標準画角相当)レンズ。

mEiKEと大文字小文字混じりのブランド(ロゴ)銘で

あるが、以下は「Meike」と記載する。

さて、本レンズは、ジェネリック気味のレンズにも

思えるが、その確証は無い。まあ、恐らくではあるが、

昔の(1970年代~1980年代)の小口径標準レンズの

設計をベースに、コンピューター光学設計により、

大半の部分が新設計されたものであろう。

高い描写性能は持たないが、あまり不満は無い。

長所は、そうした普通に良く写るレンズでありながら

とても価格が安価な事だ。中国製等新鋭海外製レンズの

中でも安価な類であり、1万円を切る新品価格である。

(まあ、ヨンヌオ(YONGNUO)製で、もっと安価な

レンズもあるが、そちらはCANON製品の完全コピー品

であり、ちょっといろいろと、いわくつきだ。

本シリーズ第41回新鋭海外製レンズⅡ編参照)

この価格帯であれば、コスパは十分に良いとは言える

だろう(ただ、「とても良い」とは、ちょっと言い難い)

弱点だが、まず問題となるのは、MF操作性である、

具体的には、ピントリングが無限遠を超えてオーバーインフ

状態まで回ってしまう。例えば、近距離撮影をしている

状態で、遠方に被写体を見つけ、ピントリングを最大

(無限遠)まで廻して、止まった感触があれば、そこで

シャッターを切る、というMF技法が使えない。それでは

無限遠を超えている状態だから、少しづつピントリングを

戻して正確なピント合わせを行わなければならないのだ。

他にもMeike製品は何本か所有しているが、同様に

ピントリングの仕様がどうも怪しいものもある。

(例:最短撮影距離がスペック通りになっていない等)

これは何故であろうか?

恐らくだが、各社ミラーレス機に対応した製品ラインナップ

である為、そこで各社フランジバック長に若干の差異がある。

普通は、アダプター的な機構部品を用いてそれを交換する

事で、各社のマウントに対応するのだろうが、そのアダプター

での仕様のばらつきを均一化し(コストダウンし)、レンズ

鏡筒(ヘリコイド、ピントリング)側で、ある程度の余裕

(マージン)を持たせているのではなかろうか?

その根拠としては、本レンズはμ4/3機用であるが、これを

SONY Eマウント用アダプターで装着すると1mm程度の隙間

が生じてしまう、他のレンズではこういうケースはまず無い。

(注:規格上では、μ4/3とSONY Eは、2mm弱、フランジ

バック長が異なっている)

まあつまり、できるだけあまりマウント毎に仕様を変えず、

共用する事でコストを下げられる、という製造上の都合の

可能性がある、という事だ。ただ、そういう措置をした事で

いったいどの程度、コストが下がるのかは良くわからない。

個人的には、別に1000円高くなって1万円でも良いから、

もう少しピントリングの操作性仕様は、ちゃんと作りこんで

もらいたい訳だ。さもないと、本レンズはMF操作性の不満から

エンジョイ度が低くなって、あまり持ち出したいとは思わない

レンズとなってしまう。そういう状態だと、幾ばくかの値段で

安く買う、あるいは、高級レンズを高価に買ったとしても、

「気に入らないから使わない」という事となり、実用価値が

落ちて、その結果、実質コスパが極めて悪化してしまう。

まあ、私はレンズは全て実用品だと思っているので、

「使いたいと思えない」「使うに値しない」「面倒で使えない」

「希少で使う事ができない」といったレンズ群は、すべて

低評価になってしまう。また、そういう状況が予想される

場合は、そうしたレンズは最初から購入しない事にしている。

レンズは無いし、安価な価格帯も、それを物語っている。

MF操作性を不満に思わない、あるいは、それを回避できる

状況(例えば、時間を掛けて撮っても良い状況で、高精度の

ピーキング頼みに、じっくり、のんびりとピントを合わせて

撮るような、風景・静止被写体等)であれば使えるであろう。

描写力的には不満は少ないと思うので、まあ初級マニア層

向け、という感じのレンズであろうか。

----

では、今回の「新鋭海外製レンズⅢ編」は、このあたり迄で。

次回記事に続く。