本シリーズは、所有しているミラーレス機の本体の

詳細を世代別に紹介して行く記事だ。

今回はミラーレス第四世代・成熟期の「SONY α7S」

(ILCE-7S、2014年発売)について紹介する。

(注:世代の定義は本シリーズ第一回記事参照、ただし

そこでは第四世代は2015年以降発売の機種としているが、

本機の場合、超高感度性能を搭載した先進性がある為、

便宜上、第四世代にカテゴライズしている)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本シリーズ記事では、紹介ミラーレス機の特性に

マッチしたレンズを装着し、試写を行い、実写写真を

掲載しながら使用感や長所短所を見極めていく。

また、適宜、機体の部分写真を紹介し、本体機能等に

ついての特徴等の説明を行う。

加えて、それらに留まらず、場合により機体を取り巻く

歴史的・市場的背景や、私の場合での使用目的等に

ついても説明をしていく。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ではまず、最初の装着レンズは、FEマウント純正の

SONY FE 100mm/f2.8 STF GM OSS (SEL100F28GM)

(2017年発売、中古購入価格 129,000円

「特殊レンズ第0回アポダイゼーション・グランドスラム」

記事等を参照)

を使用するが、記事途中で適宜、他のレンズに交換する。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、本シリーズ第13回記事では、本機の基本版の

機種と言えるSONY α7(2013年)を紹介している。

SONY α7には同時発売の兄弟機として、SONY α7R

(高画素、ローパスレス機)が存在していたのだが、

さらに翌年の2014年、高感度仕様の派正機である

本機SONY α7Sが誕生した。

なお、型番は、ロゴデザイン上では、α7sのように

sが小文字に見えるが、正式型番としてはSは大文字で

「α7S」となっている。

α7/Rが発売された後、本機α7Sが発売されるまでに

半年以上の間隔が開いていた。本機発売直前には、

「α7の高感度モデル発売、価格40万円」という噂が

一部のマニア層間で流れた、私は「そんな高いカメラ、

絶対買えないよ・・」と思ったのだが、実際に発売

されて蓋をあけてみると、実勢価格は24万円程であり、

40万というのはISO感度の数値であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

で、α7/R/Sの各初期型機の価格は、そう高価では無い。

恐らくだが、戦略的にフルサイズ・ミラーレス機を

市場に普及させたかったのだろうと思われるので、

あえて買い易い価格に設定したのであろう。

しかし、各機体のⅡ型機以降は大幅に価格がアップ

してしまっている。

ここで簡単に2010年代に発売されたα7/9系の

発売時実勢価格の値上がりの凄さを見て行こう。

(注:税別。各機体の発売年情報は省略する)

α7 =15万円→α7Ⅱ =19万円→α7Ⅲ =23万円

α7R=22万円→α7RⅡ=44万円→α7RⅢ=37万円

→α7RⅣ=40万円

α7S=24万円→α7SⅡ=42万円→α7SⅢ=41万円

α9 =50万円→α9Ⅱ =55万円

基本(ベーシック)モデルのα7系は新機種になるたびに

4~5万円程度の実勢価格のアップだ。

発展モデルα7R/Sは、Ⅱ型機でおよそ2倍の40万円越え、

Ⅲ型機以降も、同等の40万円前後での価格で推移。

(注:市場縮退を理由とした、2010年代後半での

各社のカメラの大幅値上げは、流石に高価になり過ぎて

余計に売れなくなった為、2010年代末では、各社共

旧来機と同等か、やや値下げ傾向となる場合もあった。

まあ、NIKON/CANON/Panasonic/SIGMA等による、

新規フルサイズ・ミラーレス機の登場も原因であり、

それらへの対抗価格としての意味もあったと思われる)

で、新機種が次々に値上げされる様相は、消費者視点では

悪印象がとても強い。

「手ブレ補正や高速連写等が搭載された」と言われても、

他社機や一眼レフでは、もう従前から、それらの機能は

全て入っている。

なんだか「性能を出し惜しみ」している状況が見られる。

(その事を「ロードマップ戦略」と、一般的には言うの

だろうが、その仕掛けが見え見えな点が気に入らない)

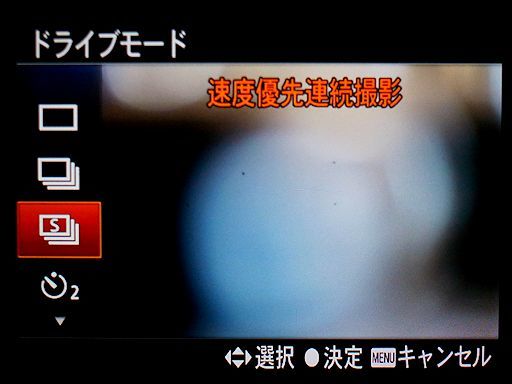

例えば、本機α7Sの連写性能は、高速時で秒2.5コマ

と、まるで2000年代初頭のデジタルカメラ並みに遅い。

(注:機能制限が生じる速度優先モードで、やっと秒5コマ。

また、初代α7等も本機と同等の貧弱な連写性能である)

このように、元々が10年以上も古い時代の性能水準である

ものを、α7等はⅢ型になって「連写が速くなりました」

と言われても、全く納得がいかない訳だ。

(注:α7Ⅱ/α7SⅡ等も、本機と全く同じ連写性能だ)

ちなみに、同年2014年発売のSONY α6000(APS-C機、

本シリーズ第16回記事)では、最初から毎秒11コマの

高速連写機能が搭載されている。(→α7Ⅲより速い)

ちなみにその機体の中古購入価格は、本機α7Sの中古の

1/3以下の3万円程度であった。さらに余談だが、

α6000の記録画素数はα7Sの2倍もあり、メモリー等

へのアクセスやバス幅等の性能限界から来る連写可能

速度は、本機α7Sの方が技術的には有利な筈である。

(注:フルサイズ機での大型のシャッター系の駆動部

の動作速度においては、不利な要素もあるだろう)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19432837.jpg]()

価格の件は、恐らくだが、カメラ市場の縮退を受けて、

各社ともフルサイズミラーレス機の高級機の価格帯を

40~50万円としたいのであろう。

それくらいの値段が「常識」となれば、カメラ業界は

なんとかやっていけるのかも知れない。

だが、いずれの話も、消費者の事を全く考えておらず、

あくまで「カメラ界の都合」である。

現代においては、各商品分野(カメラに限らない)での

中上級消費者層では、こういう「世の中の仕掛け」を

良く認識しているだろうから、市場に振り回されて

いるのは、各商品分野でのビギナー層となってしまう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19432828.jpg]()

余談だが、近年、他にも気になる世情としては、

例えば、国内でのペット(犬や猫)が数十万円にまで

値上がりしてしまっている事。

後、海外でのスポーツ観戦チケット代とか、海外観光地

の入場料等が異常なまでに高額である事。

それから、国内でTV等で紹介される美味しそうなランチ

やディナーの値段が常識では考えられない程に高価な事。

まだ色々とあるだろうが、物価水準(消費者物価指数)が、

ここ20年間程の間に、さほど上昇していないのにも

係わらず、これらの特定の商品群の値上がり度は異常だ。

(注:物価水準等を調べる機関等が、本当にちゃんと

「実態」を調査しているかどうか?も、かなり疑わしい。

例えば、あるインスタント・コーヒーは、ここ20年間程、

殆ど同じ値段で販売されているのだが、内容量が

150g→135g→120gと、どんどんと減ってきている。

これで実質は20%の値上げだ。また2019年の消費税増税の

どさくさに紛れて実質値上げした商品やサービスはいくら

でもある。上記のコーヒーや、5個パックの袋麺等は、

スーパー等での安売り時価格も、増税後に16%前後

(税抜きでの比率)も、上昇(便乗値上げ)した。

牛乳形状の1リットルパック飲料も、増税後に900ml

や、それ以下の容量に減っている(10%以上の値上げ)

加えて、2020年のコロナ禍においては、肉や野菜等

の生鮮食料品が(店舗や日や種別によりけりだが)

20~30%も価格が上昇している。

こうした実質値上げに加え、消費税率が少しづつ

上がっているので、20年前とは、物価は雲泥の差だ。

これらは、毎日のように買い物をする消費者層ならば、

誰もが知っている事実であるが、物価調査担当者等では、

果たして、そこまで理解しているかどうか・・?

あるいは経済への影響やインフレを認めたくないから、

それらの実態は隠されて発表されるのだろうか?

そういえば、カメラ市場も、大きく縮退しているのに

その実態は、ほとんど公表されていない。前月比とか

前年比とか、あまり大幅な縮退が消費者層に表面化

されないデータばかりの発表だ)

で、いずれのケースも「高価な事を常識としたい」から、

わざと極端に値段を高価にしているようにも思える。

そういう状態を「プレミアム」(注:本来その言葉は

「不条理に高価」という否定的な意味が強い)と呼び、

あたかも「高級で高価なものは、良いものだ」と言って

いる様子だ。(そういうCMや商品名が急増した)

なんだか消費者や視聴者を洗脳しているように感じられ、

極めて気持ちが悪い。(又は、そういう市場戦略が怖い)

まあ、こういう世情であるからこそ、消費者は各自が

絶対的な価値感覚を持ち、コスパが悪いと思われる商品は、

断固として買わない、等の対応をする必要があるだろう。

(従前のFUJIFILM X-T10の記事(本シリーズ第18回)

でも詳しく書いたが、現代の大半の男性の消費者層の

「買い物のスキル」は、残念ながら恐ろしく低い)

ただまあ、近年のコロナ禍で疲弊した経済を立て直す

には、消費者層には、平時では無駄だとも思われる

程度の経済活動をしてもらわなければならないようにも

思っている。でも勿論、そんな悠長な状況では無い人も

多数いる訳だから、経済復興に関しては難しい話だが、

ここも、やはり消費者個々の価値観に拠る所が大きいで

あろう。

だがやはり、消費者側から見たら40~50万円のカメラは、

異常な迄に高価である。α7系機体は、多少のサイズ差は

あるものの、外観を遠目で見れば全て殆ど同じ雰囲気の

小型のカメラで、高級感もあまり無いから、せいぜいが

定価15万円で中古で7万円くらい・・ という(初代α7

くらいの)相場感が、全α系モデルでの外観印象等から

来る価値感覚だ。

Ⅱ型以降の後継機において、画素数が増えたり、超高感度

が付いたり、内蔵手ブレ補正搭載、連写機能の強化、

動画性能の充実、とか言われたとしても、デジタル一眼レフ

では既に、それらの高性能を搭載している超絶性能機は、

いくらでもあるし、一眼レフでは、高級機でも中古で

10万円以下で買える物も多々ある。

いくらなんでもα7/9系機体は高価すぎないだろうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19432887.jpg]()

また、次々に新機種に買い換える/買い増しする場合で

あっても、まず、それまでの所有機の元を取る為の

減価償却が困難である。多くの一般ユーザー層において、

購入した機体を、実際にそれまでにガンガンに使い込んで

いるのだろうか?

数千枚かそれくらいだけ撮って、次の機種に買い換える

のでは、撮影1枚あたりの投資コストが高すぎる。

(本ブログでは「1枚2~3円」の減価償却ルールを推奨)

仮に、これを近年流行のサブスクリプション(定額利用)

とか、リースとして当てはめて考えても、月額1~2万円

以上も支払っている計算となり、やはり相当に割高だ。

個人的に、そんな疑問が沸いてきてしまい、初期型の

α7をずっと使い続ける日々が数年間続いた。

α7は、オールドレンズ使用時でのゴースト発生とか

操作系等の細かい弱点が多々ある機体であり、あまり

名機とは言い難いが・・(本シリーズ第13回記事参照)

それでも、特殊レンズ(例:魚眼、シフト、超広角、

ぐるぐるボケ等)の母艦として、それらの光学的効能を

発揮できるのは、フルサイズ機でしか無理であるから、

ブツブツ文句を言いながらも使い続けていた次第である。

まあ、APS-C機であれば、名機NEX-7や、α6000(系)

機体が高性能であるので、一般レンズの場合は、

それらAPS-C機を使っていれば、機嫌良く撮影ができる

のだが、特殊レンズだけはα7系(フルサイズ)機体で

しか使いようが無い訳だ。

(下写真は前機種α7に特殊レンズを装着した例)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19434601.jpg]()

2019年時点において、α7が4万枚程の撮影枚数に達し、

減価償却ルールが満了したと同時に、機体の外観等も

ボロボロになってきてしまい、「そろそろ次の機体を

買うか?」と、重い腰を上げたのだが、前述のとおり

各Ⅱ型機以降は高価すぎてコスパが極めて悪く感じる。

手ブレ補正機能搭載だとか、像面位相差AFの改善とか、

そうした「撮影技能で回避できる」課題の改善ばかり

であれば、あまり意味の無い付加価値であろう。

α7Ⅲが最も性能・機能のバランスが良いように

感じたのだが、生憎、その機体は発売直後から極めて

人気が高く、中古相場が20万円程から、なかなか

落ちて来ない。

新品価格と殆ど変わらない中古品などは、コスパが

悪くて全く買う気がしなくなり、「α7Ⅲは、いずれ

価格が10万円程まで落ちたら買う」と、一端保留と

したのだが、「では、どの機体を買えば良いのか?」

と、また堂々巡りのスパイラルに落ち込んでしまった。

さらに細かく各機種の仕様と中古相場を考察すると

「α7Sが適正であろう」という判断となった。

ただし、超高感度機であるから、それの実用性や

用途は良く考える必要がある。

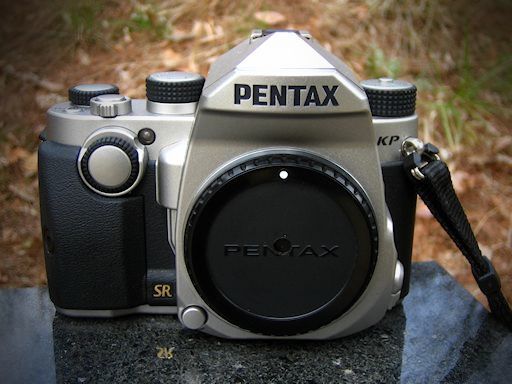

私は、一眼レフで超高感度ISO164万のNIKON D500、

ISO82万のPENTAX KPを既に数年間使用している。

それぞれの紹介記事(デジタル一眼第20回、第22回)

を参照してもらえればわかるが、一般撮影において、

そこまでの超高感度は不要であるし、そもそも完全な

暗所等では、AFはもとより、AEもまともに動作しない。

結局、それらの超高感度機は、「ピンホール撮影」

や「近赤外線撮影」といった、本当に超高感度が

必要な特殊撮影のケースのみに使っていた次第だ。

(下写真は、PENTAX KPに自作ピンホールを装着)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19435421.jpg]()

しかし、他にも、最大ISO20万ながら、それを実現

する為に、撮像センサーのピクセルピッチを大きく

(約7.2μm)した、NIKON Df(デジタル一眼第17回)

を使用していて、その特徴は、オールドレンズとの

相性が良い事も実感していた。

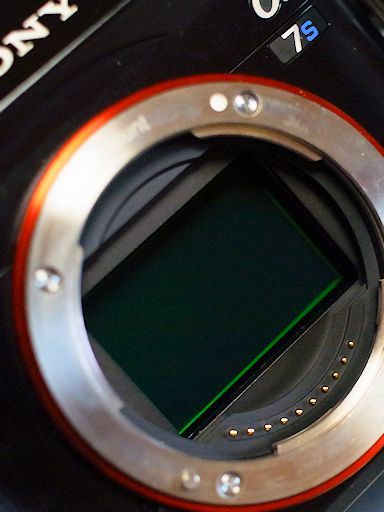

本機α7Sは、記録画素数は約1200万と少ないが、

そのピクセルサイズは約8.4μmと、NIKON Dfよりも

さらに大きい。これに適合するレンズ解像力は

約60LP/mm以上とかなり低い値であり、低解像力の

オールドレンズやトイレンズ、特殊レンズ等も全て

キャッチアップ(適切なバランスでの利用)可能だ。

(参考:これ以上の大きなピクセルピッチを持つ

デジタル一眼レフ/ミラーレス機は、NIKON D2H

(2003年、デジタル一眼レフ第1回記事参照)と

CANON EOS D30(2000年、デジタル一眼第23回)

の2機種しか無いかも知れない→注:実用化時代以降で)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19435497.jpg]()

で、このような仕様であれば、ダイナミックレンジの

確保にも勿論有益であるし・・

本機では、変に像面位相差AF等も搭載されていない為、

センサー上の全ピクセルが、「純粋に撮像の為に

用いられている」と想像されて、技術的観点からは

好ましい。

つまり、「余計な機能はいらないから、基本的な

性能を高めてもらいたい」という硬派なニーズに

マッチしていて、こういうコンセプトの製品は好みだ。

結局、α7Sの中古相場が、税込み10万円を切った

タイミングで、入手に至った次第である。

(参考:手元の「購入候補機種リスト」には、本来の

その機材の価値から想定される価格が書き込まれていて、

本α7Sの場合は10万円(税込み)であった。

それよりも中古相場が高価な時点では、コスパが悪いと

見なし、その機材を購入しないルールとしている)

---

さて、ここで使用レンズを交換する。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19435448.jpg]()

レンズは、安原製作所 ANTHY 35mm/f1.8

(新品購入価格 35,000円)(以下、ANTHY35/1.8)

他記事では未紹介のレンズだ。

2019年に発売されたフルサイズ対応MF準広角レンズ。

このレンズの中身は、銀塩レンジファインダー時代の

名玉「ビオゴン」と類似のレンズ構成の設計である。

オールド(風)レンズとも言えるが、SONY E(FE)マウント

版での新設計で、母艦(現代機)との相性は悪く無い。

「ANTHYシリーズ」は、本レンズの後も85mm等が発売

されると聞いていたが、たった一人で安原製作所を

経営していた安原伸儀氏(ANTHY名は同氏のアナグラム)

は、2020年3月に53歳の若さで逝去してしまった。

死去の直前に、本レンズの購入や評価で、メールで

何度かやりとりしていただけに、驚きを隠せない。

「世界最小のカメラメーカー」という異名を取った

アイデアマンの安原氏であった。

お会いした事は無かったが、惜しい人を亡くしたと思う。

ご冥福をお祈りすると共に、遺作となった本レンズは

大事に使っていく事としよう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19440049.jpg]()

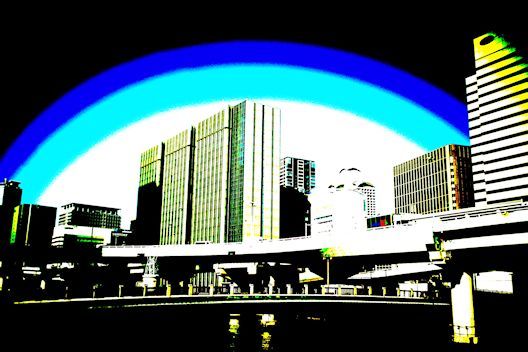

α7Sをオールドレンズ母艦として用いる場合の注意点

であるが、概ね35mm~85mm程度の範囲の焦点距離

のオールドレンズで、かつ開放F値が、例えばF2級以下

という大口径レンズを用いて、絞り開放近くで撮影

した場合、ちょっとした逆光状況であっても、

「ゴーストが極めて出易い」という重欠点を持つ。

(下写真はα7S+MFの85mm/F1.4レンズでのゴースト)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19440708.jpg]()

これは、SONY α7(2013年、本機のベースの機体)

でも同様な課題を持ち、恐らくだが、レンズの後玉の

径が大きくて、かつ、ある種の形状(例:凸形状)に

なっている際、そして、テレセントリック特性への

配慮の少ない銀塩時代のレンズである事、等の複合条件

により、撮像センサーの表面と後玉間で反射した光が

再度センサーに入射してゴーストが出るのだと思われる。

(≒「画間反射」と呼ばれる現象に近いかも知れない)

α7での、この症状は、同機をオールドレンズ母艦と

しようとした際に極めて鬱陶しく、実用範囲以下の

性能となってしまう「重欠点だ」と認識していた。

今回、α7Sを買い増しした際に、このあたりの課題が

改善されているか? または撮像センサーが変わった

事で、ゴーストが問題にならなくなっている事を強く

期待したのだが・・ 無駄だった(汗)

α7と同等か、むしろそれ以上に、本機α7Sでも、

オールド大口径レンズ等で、酷いゴーストが頻発する。

なお、ゴーストが出るレンズを、SONYミラーレスの

APS-C機(例:NEX-7、α6000)に装着してもゴースト

は発生しない。他のマウントのAPS-C以下ミラーレス

機でも同様に発生しない。また、そのレンズを

一眼レフ(APS-C機およびフルサイズ機)に装着しても

ゴーストは発生しない。

つまり、SONYフルサイズ・ミラーレス機だけの問題だ。

ただし、このゴーストはEVF(や背面モニター)でも

発生が確認できるから、撮影前に回避する事は可能だ。

(=アングルを変える、絞り値を変えてみる、または、

撮影しない、等)

なお、α7系Ⅱ型機以降は所有していないので、状況

が改善されているかどうか?は確認できないのだが、

恐らく、改善されているとは思い難い状況だ。

結局、本機α7Sおよびα7は、オールドレンズ母艦

としては適正では無い。まあ、あえて使うとしたら

オールドの広角や望遠、小口径レンズ等、問題が発生

する可能性の低いレンズのみで使用するべきであろう。

それと、特殊レンズ(魚眼、ぐるぐるボケ、シフト&

ティルト、ソフトフォーカス、アポダイゼーション等)

においては、どうやら、ゴーストが出る組み合わせは、

(偶然か?)発生していないので、オールドレンズより

むしろ特殊レンズ母艦としての利用が適切だと思う。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19440798.jpg]()

ちなみに、本ANTHY35/1.8では、課題となるような

ゴーストは発生しない。

もう1つの課題としては、こうした電子接点無しの

MFレンズ、またはマウントアダプターを介してオールド

レンズや特殊レンズを使う場合、α7/S系の「操作系」は

決して使い易いものでは無い、という点である。

冒頭のFE100/2.8のような純正AFレンズであれば

操作系の課題は目立たないが、α7系機体は、純正以外

のレンズ使用時への配慮が殆ど無い。

この事は、α7の直前の機種(NEX-7、2012年)の

操作系と比較すれば一目瞭然だ。

NEX-7は「動的操作系」を採用し、MF(非純正)レンズ

使用時でも合理的で効率的な操作系が実現できていた。

ただ、複雑すぎたかも知れない。NEXシリーズは当時の

「テストマーケティング」の機種群であったと思うが、

NEX-7の高度な動的操作系を上手く使いこなしている

という情報や評価はまず見ない。したがって続くα7系

シリーズでは、安直な静的操作系にダウン・グレード

されたのであろう。(注:別の想像もあるが、話が

細かくなりすぎる為、今回は割愛する)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19440780.jpg]()

どこがどうなっているのか?どう違うのか?を述べると

非常に冗長になるので割愛する。

詳しくは本シリーズ第8回NEX-7と、同13回α7の記事

を参照されたし。

で、本機α7Sは、α7とほぼ同様の操作系であるから

個人的には、これらは効率的とは見なしていない。

操作系評価は、SONY NEX-7や、もっと古い時代の

PANASONIC DMC-G1が高得点であるが、そこまで

「考えて作れる」余地があるので、それらと比べると、

α7/α7Sの操作系評価得点は、低くつけざるを得ない。

ただまあ、α7を数年間使っていて、その操作系の

弱点にも慣れて、あまり気にならなくなっていた。

しかし、そうして「慣れてしまう」事は、絶対的な

評価感覚を狂わせてしまう。それは好ましく無い状態

だから、同じα7系機体ばかりを使わず、常に様々な

機体と持ち替えて使い、相互の差異を認識しながら

絶対的評価感覚をキープし続けようとしている訳だ。

(参考:オールドレンズを志向する中級マニア層等で、

母艦をいつもα7系機体としている例を良く見るが・・

これは、あまり好ましい状態では無い。

レンズには、その特性(長所短所)に見合う母艦

(カメラ)を使う必要がある。それは多くの場合、

両者を組み合わせる事で、お互いの欠点を解消できる

組み合わせであり、これを「弱点相殺型システム」と

呼ぶ。「その組み合わせがわからない」と言うのでは、

レンズにもカメラにも造詣が浅い、となってしまう。

まあ、常に同じα7系機体ばかりでは好ましく無い訳だ。

ましてや、オールドレンズとの相性が劣悪なα7系機体

をオールドレンズ母艦とする発想は、適切では無い)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19440886.jpg]()

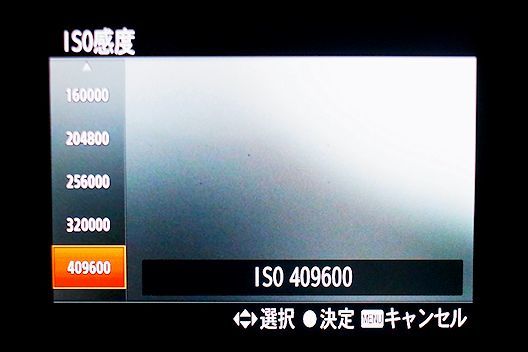

さて、本機α7S(2014年)だが、基本的な構造は、

本シリーズ第13回記事で紹介した、前年(2013年)

発売のSONY α7と殆ど同じカメラである。

大きく異なる点は、本機α7Sには、超高感度、最大

ISO409600が搭載されている事である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19451806.jpg]()

ちなみに、α7の最大ISOは25600である。

また、α7では、AUTO ISOの変化範囲は(拡張時に)

ISO100~12800の範囲だ。

本機α7Sでは、高感度性能がはるかに向上したが

AUTO ISO範囲はデフォルトではISO100~25600(?)

と上限が物足りない。ただし、ここは一応拡張をする

事が出来、最高ISO40万までAUTO ISOが追従する

ように上限設定を上げられる。

ただまあ、超高感度域は、それを意識しつつ、暗所で、

あるいは特殊レンズ(ピンホールや近赤外線撮影)

の際に使うものであるから、日中での通常撮影時では、

AUTO ISOの上限が12800でも25600であっても、

いくつであっても、実用上の差異はほとんど無い。

むしろ、さしもの本機α7Sでも、超感度域が

ノイジーである事は確かである。ISO25600あたり

から上では、だんだんとノイズが多く発生していく為、

あまりその超高感度性能に期待しすぎるのは禁物だ。

この点は、本機α7S以上の超高感度性能を持つ、

PENTAX KP(ISO82万)やNIKON D500(ISO164万)

でも同様であり、超感度域が実用的とは言えない。

また「日中」と言えば、ISO50の低感度が使える。

(こちらはα7でも同様)

これを最高1/8000秒シャッターと組み合わせる事で、

開放F1.4の大口径レンズを開放で使用時にも、屋外

晴天(EV=15)時、ギリギリでシャッター速度オーバー

にならないので好ましいのであるが、このISO50は

AUTO ISOでは使えない、ここはちょっと不満である。

(つまり日中に大口径レンズを絞り開放にした際、

シャッター速度オーバーになったら、ISO感度を手動で

ISO50に落とさないとならない。本機α7Sでは、背面

コントロールホイールにISO感度変更をアサインすれば

AUTO ISOモードから、1動作で直接ISO50に変更可能で

あるのだが、誤って逆方向にホイールを廻してしまうと、

「マルチショットNR」モードに入ってしまう。こちらは

高感度機かつ低速連写機である本機α7Sにおいては、

まず使わない機能であり、ここに入れてしまった場合、

AUTO ISOとアイコン表示が類似していて、わかり難いし、

マルチショットNRを動作しないようには設定出来ない。

他社機の場合では、例えば、CANON一眼レフ等では

「セイフティ・シフト」機能の利用により、この場合に

自動的に絞り込まれるので、(作画意図は変化するが)

余分なカメラ操作を強要される事は無い。

PENTAX一眼レフ(KP等)でも同様の露出安全機構は

搭載されている(→「連動外の自動補正」をONとする)

また、FUJIFILM Xシリーズ・ミラーレス機等では、

機械式シャッターが高速上限に達すると、自動的に

電子式超高速(1/32000秒等)シャッターに切り替わる

(という設定が可能な)機種も多く存在している。

つまりカメラが性能限界に到達した状態において、余計な

カメラ操作を行わずとも、撮影行為を優先できる設計思想

で無い限りは、そのカメラの「実用性は低い」 あるいは

「業務等の重要な撮影には向かないカメラだ」といわざる

を得ない。SONYでは、αフルサイズ機をプロユース(業務

撮影)に使える事をアピールしたい市場戦略を持っては

いるが、まだまだ細かい点で、その用途には向いていない)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19451874.jpg]()

他にも、α7とα7Sは、細かい仕様の差異がいくつか

あるのだが、動画仕様とAF方式あたりが大きく異なる

部分であり、それ以外(いや、それらすらも)直接的に

は実用上でスペックの差異が気になるものでは無い。

つまり使用感としてはα7とα7Sは全く同等だ。

また、α7の他の弱点として(SONY製機体の2012年~

2013年製のものは)「背面モニターのコーティング剥げ

が頻発する」という製造上の「重欠点」を抱えている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19451886.jpg]()

上写真が、「コーティング剥げ」の実例である。

これが起こると、背面モニター上での再生画像や

メニューが見え難いし、なにより汚らしくて格好悪い。

私は、近年では使用カメラを売却する事はまず無いが、

仮に、そうしたいと思っても、コーティング剥げ機体は

価格の査定に大きく響いてしまうと思う。

また、基本的に「高価な機体なのに低品質な印象」となり

メーカーのブランドイメージも低めてしまう事であろう。

これは2011年の東日本大震災等の特別な事情により

(注:SONYの場合、それに加えて、2011年のタイの

工場の洪水被害、という理由もあったかも知れない)

この時期に、コーティング加工の品質不良があったの

だろう、と推測している。(つまり、低品質の代替部品

や代替工場を使った) で、それ以前の時代、および、

それ以後の時代のSONY機では、コーティングの剥がれ

は発生しないのであるが・・・

本機α7Sは、2014年製ながら、微妙な状況だ。

中古市場に流れてくるα7Sの多くには、同様な

コーティング剥げ問題が発生している。しかし私の

所有機では、全くそれが起こらない。

恐らく、生産のタイミング上での、どこかのロット

(生産単位)から、コーティングの改善(または旧来の

状態/部品/工場に復帰)が行われたのであろう。

(追記:最近、2014年以降に発売されたSONY機でも

「経年劣化」により、同様のコーティング剥げが発生

する事例を良く聞くようになった。すると上記における

「どこかのロットから正常化した」という推測は

楽観的すぎる状況であり、以降の時代の全てのSONY機

で、この「持病」がいつ発生するか?の心配をしないと

ならなくなる。これは結構深刻な問題だ・・・)

そして、本機では、背面モニターに黒い線の入る故障

が発生した。これは、しばらく使っていて発生した

不良であり、中古保証により無償修理に出す事と

したのだが、これの原因が、上記のモニター系の

品質不良と関連しているかどうか?は不明である。

なお、結局モニター交換で修理から返って来たが、

交換されたモニターでも、コーティング剥げは発生

していない(ただし、前述の経年劣化の危険性は残る)

いずれにしても、α7とα7Sの実用上での差異は

微々たるものである。あまり細かい枝葉末節に拘る

必要もなく、「いざとなれば高感度も使えるα7」

くらいに思っておくのが賢明だ。

どうせ本機も、数年でボロボロに使い潰してしまう

訳だから、その減価償却を進める事が、個人的には

重要な事だと認識している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19451816.jpg]()

それから、そもそもフルサイズ機である事の意義とか、

その長所短所であるが、これについては、従前の

α7の紹介記事(本シリーズ第13回)で、くどい程に

詳細を書いてあるので、今回の記事では割愛する。

まあ、簡単に言えば、フルサイズ機は常に万能という

訳では無く、様々な長所や短所が存在するので、

「組み合わせるレンズ次第で、センサーサイズも含めて

最適な母艦を選ぶのがベターである」という、ごく

当たり前の結論となる。

----

さて、ここで装着レンズを再度交換する。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19452988.jpg]()

レンズは、VILTROX PFU RBMH 85mm/f1.8 (VM8518E)

(中古購入価格 15,000円)(以下、VM8518E)

これも他記事では未紹介のレンズだ。

2019年に発売された中国製のフルサイズ対応MF中望遠

レンズ。姉妹レンズとして同スペックのAF版があるが

こちらのMF版の方が安価である。(注:中古価格の

値段の付け間違い(=前例なし)だったかも知れない)

MFレンズながら絞り環を持たず、絞り値の調整は

SONY α機本体側の電子ダイヤルで行う、という珍しい

仕様となっている。(=通常のMFレンズは絞り環を

持っている、それはSONY Eマウント版でも同様であり、

具体例としては、フォクトレンダー・アポランター系の

Eマウント専用レンズは、MFで絞り環を備えている)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19453071.jpg]()

VILTROX(ビルトロックス)は、まだ日本市場に参入

してから日が浅いメーカーの為、この最も安価なレンズ

を最初に購入し、品質や性能のレベルを確かめようと

思った次第である。他のVILTROX製レンズは、比較的

高価なものが多い為、最初から「運試し」的に、それら

を購入する気は全く無かった訳だ。

幸いにして本VM8518Eレンズに関しては、製造品質、

描写力等の性能、のいずれにも不満は無かった。

まあフルサイズ機では「周辺減光」が、やや目立つ。

本来このレンズは、当初FUJI XマウントのAPS-C機用

として発売され、後でフルサイズ対応のSONY FE版が

出ているので、無理に仕様変更したか、又は当初から

それ位のイメージサークルでの設計も知れない。

でも、この周辺減光は重欠点とは言えないレベルだ、

あまりに気になるならば、APS-C機で使うなり、

トリミングするなり、いくらでも弱点回避の手段は

存在する。

また、本機α7Sで課題となっている、オールド大口径

レンズでのゴーストの発生も、本レンズでは目立たない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19453064.jpg]()

では、ここから本機SONY α7Sの長所短所について

述べていくが、これもまた従前のα7の評価内容と、

ほとんど同じである。重複する内容が多くなりそう

なので、今回は簡単に述べておこう。

<長所>

*超高感度最大ISO409600が使える事。

しかし、他の超高感度機の紹介記事でも書いて

いるが、実際の超高感度域はノイジーで実用には

苦しい。あくまで非常用および、特殊撮影用途の

場合のみと思っておくのが望ましい。

(ただし、超低輝度では動作しない場合がある。

→「弱点」のところで詳細を説明)

*ピクセルピッチがとても大きい。

8.4μmという値は、現行のデジタルカメラの中

では恐らく最大であろう。これは当然、画素数が

少なく解像力が低いという弱点と裏腹であるが、

高画素数や高解像力が、常に全ての撮影用途で

必要という訳でも無い。であれば、こうした仕様

のカメラを持つ必要性も、上級層以上であれば

理解できるであろう。

*マウント部や一部のパネルがフル金属化されている。

まあ、小さな改良点であるが、このように細かい

点で高級機としての耐久性等に配慮している訳だ。

*小型軽量である事。

本機α7Sの本体のみ重量は446gと、フルサイズ

ミラーレス機の中では最軽量の類だ。

(参考:NIKON Z6が本体のみ585g。

CANON RPは同440gと、本機α7Sと同等だ。

ちなみに前年発売のα7系機種群は、さらに僅かに

軽量で、α7は本体のみ416g、α7Rが同407gである。

それと、本機の後継機α7SⅡは、本体のみ584gと

いっきに重くなったが、これは手ブレ補正機能を

内蔵したからだと思われる。

また、2020年に発売された「SONY α7C」は、

「最軽量フルサイズ機」を謳っているが、重量509g

との事で、これは旧機種を含まない「最軽量」だ)

*アプリケーション(有料、無料あり)のインストール

で機能追加が出来る(この時代からの、他のSONY機も

同様)

*レンズ側のバージョンアップが、カメラ本体を経由

して可能である。これは他社製レンズでも可能だ。

(注:例えばSIGMA製の一眼レフ用レンズのバージョン

アップは、マウント毎にUSB DOCKを購入しないと

出来ない。→これはかなり不便に感じてしまう)

*なお、その他の色々なカタログスペック上の利点

(例:動画性能強化→当時フルサイズ機初の4K動画。

瞳AF搭載、低輝度AF改善、等)については、その

実用的価値は、ユーザーの用途によりけりであるし、

(例:個人的には、現状4K動画撮影の用途は全く無い。

ただ、それが必要になった際には本機は役立つだろう)

あるいは、上記スペック利点の一部は、あくまで従前の

機種(α7等)との比較でしか無いから、絶対的価値

感覚における長所とは、あまり見なしていない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19453000.jpg]()

<弱点>

*オールドレンズでゴーストが発生する。

ここは最大の不満事項であり、「重欠点」とも

見なしている。ただ、これはもう、ユーザー側で、

そういう組み合わせとなるシステムを組まないとか、

被写体の光線状況に無茶苦茶配慮して、ゴーストを

出さないように留意するとかの対策が必要であろう。

*超高感度機なのに、それが使えないケースがある。

具体的には、可視光遮断フィルターを用いて、

近赤外線撮影をしようと試みた際(=入射光量は

通常撮影の数千分の1となる)測光機構がそこまでの

超低輝度に対応しておらず、EVF/背面モニター共に

ブラックアウトして撮影不能となる。

この状態からは、いくら(最大40万迄)ISO感度を

高めても、回避不能だ。

なお、ブラックアウトと言っても、真っ黒の映像に

なるのではなく、チラホラと一定の位置に輝点が出る、

恐らく、そこは欠損(不良)画素であろう、画像処理

エンジンからの制御が効いていない状態かも知れない。

他機・他社機でも超低輝度で撮影不能になるケース

は存在するが、本機α7Sは「超高感度機」であるから、

特殊用途で使う事を想定して購入している。

なので、他の一般機と類似の振る舞いではNGだ。

何の為に「超高感度」を付加価値として、その分

高いお金を払っているのか? 全く意味が無くなる。

ちなみにPENTAX KP、NIKON D500といった他社

超高感度機は、超低輝度状態では、動作不安定

ながらも、なんとか撮影を行なう事が可能だ。

なお、本機でも、ピンホール撮影(=入射光量は

通常撮影の数百分の1)であれば、なんとか露出・

測光機構は動作する。

*(像面)位相差AF機能なし。

下位機種α7には位相差AFがある。恐らくは撮像

センサーの構造がまるで違うので、その機能を搭載

できなかったのであろう。ただし、実用上での差異は

私の所有範囲のレンズにおいては、まず感じられないし、

むしろ低輝度でもAFが効く改善は好ましいし、また、

変にそれが搭載されているのも、なんだか少ない画素数

なのに、撮影には役に立たない余計な画素がついている

(=その欠損画素は、周囲から補完しなければならない)

ように思えてしまう。

(注:2020年発売のα7SⅢで像面位相差AFが搭載された。

レビュー記者からの「画質に影響が出るのでは?」という

非常に鋭い質問に対し、メーカー側からは「その影響は

絶対にありません!」という異常なまでの声高の反論。

「こりゃ・・痛い所を突かれたのだな」という印象だった。

位相差画素は、画像が欠損するので、周囲の画素から

補間する必要性がある事は、いまや誰でも知っている)

*「持病」を持つ危険性がある。

背面モニターのコーティング剥げ、および背面

モニターに発生する黒い線等、どうも品質が

怪しい。また、その原因は、2011年に起こった

複数の大災害により、代替の部品や製造工場を

用いた事による可能性もある。なお、SONYに限らず

2012年~2014年頃の各社製品に様々な不良が

発生する事を、本ブログでは「持病」と呼んでいる。

(追記:前述のように、2014年以降のSONY機でも

経年劣化による「コーティング剥げ」が発生する事例を

良く聞くようになった。もうそうなると、これは一種の

「ソニータイマー」であり、製品が、あるタイミングで

壊れてしまうから、一般ユーザー層では半強制的に新機種

への買い替えを強要されてしまう。

ソニータイマー問題に対して、企業側は「そう言われて

いるのは知っている。今後とも品質向上には努力する」と

言っている模様だが、それにしては、本件には何の対策も

見られない。もう、そういう体質なのだろう・・)

*非純正レンズ使用時の操作系が悪い。

まあ、近年の各社のカメラは、自社のレンズを使った

場合のみに最高性能が発揮できる「排他的仕様」と

なっている事が極めて多い。

SONYの機体は若干マシな類かも知れないが、それでも

使いにくいケースはとても多い。

マニア層においては、α7系機体をオールドレンズ

母艦として使っているケースも極めて多いので、

メーカーとしても、そういうユーザー層を無視する

のは得策では無いであろう。

非純正レンズでも極めて使い易い機体があれば

マニア層でも話題になるだろうし、そうした層は

いつでもオールドレンズばかりを使っている訳でも無く、

当然、純正レンズ等も、たまには買ってくれる訳だ。

むしろビギナー層の方が、交換レンズを1本も買わない

位なので、どのユーザー層をターゲットとするか?は

メーカーの企画/マーケティング部門は良く検討する

必要があるだろう。

*連写性能が極めて低い。

通常高速連写モードで秒2.5枚でしか無い。

画素数が少ないから連写には有利な筈なのだが

これでは本機発売時点の十数年前の2000年代機の

性能レベルだ。

*ISO AUTO時の低速限界設定が無い。

これの搭載は、α7系では後年の機種からだと思う。

まあ、無いものは無いので、仕方が無いが、

この機能は「手ブレ補正」と同等の効能を持つ。

*電子接点有りレンズでのMF時のフォーカス距離表示

が消せない。

見た目が邪魔であり、何故消せない仕様なのだろうか?

の理解に苦しむ。

*バッテリーの持ちが悪い。

α7Ⅲ等の新型機を除き、殆どの旧NEX/α7系機体の

バッテリーはNP-FW50型だ、機種間で共用できる点は

好ましいのだが、ともかくこのバッテリーが持たない。

数百枚程度撮っただけで残量の%表示が、どんどんと

減って行き、精神衛生上、良く無い。

おまけに自然放電も大きく、満充電してあった状態から

数日間置いておくだけで、もう70%や60%まで低下

している、という困った状態だ。

(注:本機の新品キットでは、バッテリー問題を鑑みて

2個のバッテリーが付属している。中古機体の場合でも

稀に2個付属のままで流通しているが、本機では1個のみ

であった。まあ他機に流用がしやすいからであろう)

最大撮影枚数は、機種と撮影技法によりけりだが、

2000枚を超えてまでは撮影できないと思う。

CIPA規格仕様上では300枚台なので2000枚が撮影

できれば上々とも言えるが、業務撮影用途を意識すると、

1日で5000枚以上撮れるだけの性能が無いと苦しい。

(注:他社高級機であれば、そのレベルの枚数を

クリアするケースも多々ある)

この為、重要な撮影にα系機体を用いる場合は、

他の所有NEX/α機のバッテリーを、かたっぱしから

抜いて、かき集め、それらを予備としている始末だ。

(参考:この措置の際にバッテリーをローテーションし、

それぞれの使用頻度を均一化しようとしている)

*上記に関連し、電源を入れずに、しばらく(数日か、

それ以上の期間)放置しておくと、その後の初回の

電源投入からの起動が、恐ろしく遅い。

そういう仕様(電源構造)なのだと思うが、万が一

再電源投入時に撮影機会があると困ってしまう。

*フラッシュ非内蔵。

下位機種のNEXやα5000/6000シリーズは殆どが

フラッシュ搭載だ。やはりあった方が便利である。

「上級機にはフラッシュ無し」という文化が業界で

根強いが、その理由が、あまり理解出来ない。

(参考:銀塩一眼第23回、MINOLTA α-9記事)

*撮影画像の再生時に、ファイル番号が表示されない。

SONYミラーレス機で共通の弱点。まあ、設計側では

「撮影枚数が表示されれば十分、ファイル番号(名)は

PCで見れば良い」と思っての事だろうし、大きな弱点

とも言えないようにも思えるが・・

ファイル番号を連番にして、総撮影枚数を知る事で

例えば、撮影中においても、カメラ本体の減価償却の

度合いやメカ部の耐久性の目安としたい場合もある。

なお、SONY α一眼レフ(α99、α77Ⅱ等)では、

再生時にファイル番号が表示される機種もある。

*一部のマウントアダプターが装着不能である。

(注:同じマウントアダプターは、SONY α7および

他の複数のSONY Eマウント機には装着できるので、

本機α7Sのみ、僅かにマウント仕様が異なるのか?)

*特定のSDカードとの組み合わせで、フォーマット

(初期化)に極めて時間(数分)が掛かるケースが

ある。

勿論、SDの容量やクラスに留意しての話だ。

現在使用しているSDカードでは問題にはならないが、

多くのSD(HC)で同様だ。「何か怪しげなデータを書き

込んでいるのでは? もしかして、使用回数を数える

SONY TIMERか?(汗)」と疑いたくなる。

(参考:上にも少し書いたが、「ソニータイマー」とは、

”ソニー製品が一定期間を経過後に壊れやすい”

という俗説。意図的にそういう仕掛けが入っている

というのは、「都市伝説」の類ではあると思うが、

長年に渡り、そういう実例が多数報告されていて、

一般消費者層の間では、半ば「定説」となっている。

企業倫理および、企業の得失から考えると意図的に

そうした仕掛けを入れる事は、普通は有りえない。

しかし、前述の「コーティング剥げ」等は、見方に

よれば一種のソニータイマーであろう。

まあつまり、「品質に課題がある」という事だ。

それと、各カメラメーカーにおいて、他社製品との

連携を拒む「排他的仕様」は、企業全体のレベルに

おいても、残念ながら一般的であり、本ブログの様々な

カメラの紹介記事でも、大半の機体で「排他的仕様」を、

問題点として取り上げている。

そして、概ねここも「企業倫理」の課題であろう。

また、企業レベルでは無く、プログラマー等の技術者

個人により、意図的に「仕掛け」を入れてしまう事は

残念ながら有り得るかも知れない。コンプライアンス

やモラルといった意識が低い初級エンジニア等では、

「愉快犯」「上司と仲が悪い」「自社製品が良く売れれば

給料が上がるかも?」といった個人的・心理的な理由に

より、意図的にバグを仕掛ける事も無いとは言い切れない。

その際、デバッグや評価試験の内容詳細を知っていれば、

そうしたチェックにはひっかからず、まんまと仕掛けを

製品に埋め込む事は原理的には可能であるし、上司や

同僚からも、まず、それを発見する事は出来ない。

なお、私はプログラミングが出来るので、こういう「悪戯」

が容易に可能な事は、十分に理解・認識できている。

で、私が様々なカメラ等を研究している上で、「これは、

もしかすると意図的に仕込まれたバグか?」と想像

できる不審な動作を、各社計で2~3件だが見つけている。

確信犯である確証は無いが、個々のカメラ等の評価記事で、

それらは「問題点の一環」として一応記載している。)

*なお、手ブレ補正が無い、連写速度が極めて遅い等は

気になる低性能ではあるが、これはもうやむを得ない。

α7系Ⅱ型機以降の後継機で、そういう機能が搭載されて

異常なまでに高額となっているのであれば、そして、

それが確信犯的なロードマップ戦略(すなわち、性能の

出し惜しみ)であれば、それら後継機は、一切欲しいとは

思えない。そういう特別な機能が必要な撮影シーンでは、

そうした性能が搭載されている他機や他社機はいくらでも

あるので、「それらを持ち出せば済む」という認識だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_19453609.jpg]()

では、最後に本機SONY α7Sの総合評価を行ってみよう。

評価項目は10項目である(項目の定義は第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★☆

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★

【アダプター適性】★★

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★☆ (中古購入価格:97,000円)

【完成度(当時)】★★☆

【仕様老朽化寿命】★★★☆

【歴史的価値 】★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.0点

総合評価は、丁度3点という標準的な結果となった。

姉妹機α7とは、ずいぶんと評価傾向も異なるし、

α7の総合評価は2.85点であったので、本機が

わずかに上回るが、まあ、同等という感じであろう。

優れていた評価項目は、「性能」、「描写表現力」、

「マニアック度」、「仕様老朽化寿命」である。

「仕様老朽化寿命」というのは目立たない評価項目で

あるが、実際には重要な要素である。例えば、本機は

発売後5年強を過ぎたタイミングで購入しているが

特に「性能的・仕様的に古い」という不満は感じない。

これが、他社機や他機であれば、その期間に、Mark2、

Mark3、Mark4・・などとなっていて、「初代機では

古すぎて使えないよ」という事となるが、本機であれば、

そういう事態には、あまりならない訳だ。

(=α7SⅡでは手ブレ補正が搭載され、α7SⅢでは

高速連写機能が搭載されたが、高感度機の本機では、

それらは、あまり必須の機能要件とは言えない為)

評価点が低かったのは「コスパ」と「操作性・操作系」

である。まあ、「コスパ」はこれでもα7/9系機体の中

ではマシな方だと思うのだが、前述のように「カメラが

40万円や50万円になる事は普通だ」という常識を作り

出そうとしている世間(メーカーや市場、流通等)の

風潮には、物凄く違和感や反発心がある。

本機α7S程度の古さ(発売後5~6年)と、基本性能

(超高感度以外には、ほとんど取り得が無い)であれば、

本来であれば4~5万円というのが妥当な価値感覚であろう。

操作系・操作性、アダプター耐性、等の弱点は、もう

いかんともしがたい。現状、ほぼ全てのα7/9系機体

が、基本的には全て同じ静的操作系を採用している為、

これが非常に気に入らないならば、α7/9系機体を

どれも買う事が出来なくなる。ここは「欠点である」事は

承知した上で、利用者側の技能や技法でそれを回避しつつ

使うしか無いであろう。

----

さて、本記事はこのあたりまでで。

いつも言っているように、2015年以降発売のミラーレス

機は(注:一眼レフも)いずれも高価すぎて、コスパが

極めて悪く感じる為、私の、新鋭機の購入ペースは、

著しく鈍化している。

よって、2015年以前の旧機種を使い続けている状態

だが、物理的老朽化により一部の機体は、あるタイミング

でリプレイス(置き換え、買い増し)せざるを得ない。

本シリーズはスローペース化して継続していく予定だ。

次回記事も、第四世代の機種の紹介となるだろう。

詳細を世代別に紹介して行く記事だ。

今回はミラーレス第四世代・成熟期の「SONY α7S」

(ILCE-7S、2014年発売)について紹介する。

(注:世代の定義は本シリーズ第一回記事参照、ただし

そこでは第四世代は2015年以降発売の機種としているが、

本機の場合、超高感度性能を搭載した先進性がある為、

便宜上、第四世代にカテゴライズしている)

Clik here to view.

マッチしたレンズを装着し、試写を行い、実写写真を

掲載しながら使用感や長所短所を見極めていく。

また、適宜、機体の部分写真を紹介し、本体機能等に

ついての特徴等の説明を行う。

加えて、それらに留まらず、場合により機体を取り巻く

歴史的・市場的背景や、私の場合での使用目的等に

ついても説明をしていく。

Clik here to view.

SONY FE 100mm/f2.8 STF GM OSS (SEL100F28GM)

(2017年発売、中古購入価格 129,000円

「特殊レンズ第0回アポダイゼーション・グランドスラム」

記事等を参照)

を使用するが、記事途中で適宜、他のレンズに交換する。

Clik here to view.

機種と言えるSONY α7(2013年)を紹介している。

SONY α7には同時発売の兄弟機として、SONY α7R

(高画素、ローパスレス機)が存在していたのだが、

さらに翌年の2014年、高感度仕様の派正機である

本機SONY α7Sが誕生した。

なお、型番は、ロゴデザイン上では、α7sのように

sが小文字に見えるが、正式型番としてはSは大文字で

「α7S」となっている。

α7/Rが発売された後、本機α7Sが発売されるまでに

半年以上の間隔が開いていた。本機発売直前には、

「α7の高感度モデル発売、価格40万円」という噂が

一部のマニア層間で流れた、私は「そんな高いカメラ、

絶対買えないよ・・」と思ったのだが、実際に発売

されて蓋をあけてみると、実勢価格は24万円程であり、

40万というのはISO感度の数値であった。

Clik here to view.

恐らくだが、戦略的にフルサイズ・ミラーレス機を

市場に普及させたかったのだろうと思われるので、

あえて買い易い価格に設定したのであろう。

しかし、各機体のⅡ型機以降は大幅に価格がアップ

してしまっている。

ここで簡単に2010年代に発売されたα7/9系の

発売時実勢価格の値上がりの凄さを見て行こう。

(注:税別。各機体の発売年情報は省略する)

α7 =15万円→α7Ⅱ =19万円→α7Ⅲ =23万円

α7R=22万円→α7RⅡ=44万円→α7RⅢ=37万円

→α7RⅣ=40万円

α7S=24万円→α7SⅡ=42万円→α7SⅢ=41万円

α9 =50万円→α9Ⅱ =55万円

基本(ベーシック)モデルのα7系は新機種になるたびに

4~5万円程度の実勢価格のアップだ。

発展モデルα7R/Sは、Ⅱ型機でおよそ2倍の40万円越え、

Ⅲ型機以降も、同等の40万円前後での価格で推移。

(注:市場縮退を理由とした、2010年代後半での

各社のカメラの大幅値上げは、流石に高価になり過ぎて

余計に売れなくなった為、2010年代末では、各社共

旧来機と同等か、やや値下げ傾向となる場合もあった。

まあ、NIKON/CANON/Panasonic/SIGMA等による、

新規フルサイズ・ミラーレス機の登場も原因であり、

それらへの対抗価格としての意味もあったと思われる)

で、新機種が次々に値上げされる様相は、消費者視点では

悪印象がとても強い。

「手ブレ補正や高速連写等が搭載された」と言われても、

他社機や一眼レフでは、もう従前から、それらの機能は

全て入っている。

なんだか「性能を出し惜しみ」している状況が見られる。

(その事を「ロードマップ戦略」と、一般的には言うの

だろうが、その仕掛けが見え見えな点が気に入らない)

例えば、本機α7Sの連写性能は、高速時で秒2.5コマ

と、まるで2000年代初頭のデジタルカメラ並みに遅い。

(注:機能制限が生じる速度優先モードで、やっと秒5コマ。

また、初代α7等も本機と同等の貧弱な連写性能である)

このように、元々が10年以上も古い時代の性能水準である

ものを、α7等はⅢ型になって「連写が速くなりました」

と言われても、全く納得がいかない訳だ。

(注:α7Ⅱ/α7SⅡ等も、本機と全く同じ連写性能だ)

ちなみに、同年2014年発売のSONY α6000(APS-C機、

本シリーズ第16回記事)では、最初から毎秒11コマの

高速連写機能が搭載されている。(→α7Ⅲより速い)

ちなみにその機体の中古購入価格は、本機α7Sの中古の

1/3以下の3万円程度であった。さらに余談だが、

α6000の記録画素数はα7Sの2倍もあり、メモリー等

へのアクセスやバス幅等の性能限界から来る連写可能

速度は、本機α7Sの方が技術的には有利な筈である。

(注:フルサイズ機での大型のシャッター系の駆動部

の動作速度においては、不利な要素もあるだろう)

Clik here to view.

各社ともフルサイズミラーレス機の高級機の価格帯を

40~50万円としたいのであろう。

それくらいの値段が「常識」となれば、カメラ業界は

なんとかやっていけるのかも知れない。

だが、いずれの話も、消費者の事を全く考えておらず、

あくまで「カメラ界の都合」である。

現代においては、各商品分野(カメラに限らない)での

中上級消費者層では、こういう「世の中の仕掛け」を

良く認識しているだろうから、市場に振り回されて

いるのは、各商品分野でのビギナー層となってしまう。

Clik here to view.

例えば、国内でのペット(犬や猫)が数十万円にまで

値上がりしてしまっている事。

後、海外でのスポーツ観戦チケット代とか、海外観光地

の入場料等が異常なまでに高額である事。

それから、国内でTV等で紹介される美味しそうなランチ

やディナーの値段が常識では考えられない程に高価な事。

まだ色々とあるだろうが、物価水準(消費者物価指数)が、

ここ20年間程の間に、さほど上昇していないのにも

係わらず、これらの特定の商品群の値上がり度は異常だ。

(注:物価水準等を調べる機関等が、本当にちゃんと

「実態」を調査しているかどうか?も、かなり疑わしい。

例えば、あるインスタント・コーヒーは、ここ20年間程、

殆ど同じ値段で販売されているのだが、内容量が

150g→135g→120gと、どんどんと減ってきている。

これで実質は20%の値上げだ。また2019年の消費税増税の

どさくさに紛れて実質値上げした商品やサービスはいくら

でもある。上記のコーヒーや、5個パックの袋麺等は、

スーパー等での安売り時価格も、増税後に16%前後

(税抜きでの比率)も、上昇(便乗値上げ)した。

牛乳形状の1リットルパック飲料も、増税後に900ml

や、それ以下の容量に減っている(10%以上の値上げ)

加えて、2020年のコロナ禍においては、肉や野菜等

の生鮮食料品が(店舗や日や種別によりけりだが)

20~30%も価格が上昇している。

こうした実質値上げに加え、消費税率が少しづつ

上がっているので、20年前とは、物価は雲泥の差だ。

これらは、毎日のように買い物をする消費者層ならば、

誰もが知っている事実であるが、物価調査担当者等では、

果たして、そこまで理解しているかどうか・・?

あるいは経済への影響やインフレを認めたくないから、

それらの実態は隠されて発表されるのだろうか?

そういえば、カメラ市場も、大きく縮退しているのに

その実態は、ほとんど公表されていない。前月比とか

前年比とか、あまり大幅な縮退が消費者層に表面化

されないデータばかりの発表だ)

で、いずれのケースも「高価な事を常識としたい」から、

わざと極端に値段を高価にしているようにも思える。

そういう状態を「プレミアム」(注:本来その言葉は

「不条理に高価」という否定的な意味が強い)と呼び、

あたかも「高級で高価なものは、良いものだ」と言って

いる様子だ。(そういうCMや商品名が急増した)

なんだか消費者や視聴者を洗脳しているように感じられ、

極めて気持ちが悪い。(又は、そういう市場戦略が怖い)

まあ、こういう世情であるからこそ、消費者は各自が

絶対的な価値感覚を持ち、コスパが悪いと思われる商品は、

断固として買わない、等の対応をする必要があるだろう。

(従前のFUJIFILM X-T10の記事(本シリーズ第18回)

でも詳しく書いたが、現代の大半の男性の消費者層の

「買い物のスキル」は、残念ながら恐ろしく低い)

ただまあ、近年のコロナ禍で疲弊した経済を立て直す

には、消費者層には、平時では無駄だとも思われる

程度の経済活動をしてもらわなければならないようにも

思っている。でも勿論、そんな悠長な状況では無い人も

多数いる訳だから、経済復興に関しては難しい話だが、

ここも、やはり消費者個々の価値観に拠る所が大きいで

あろう。

だがやはり、消費者側から見たら40~50万円のカメラは、

異常な迄に高価である。α7系機体は、多少のサイズ差は

あるものの、外観を遠目で見れば全て殆ど同じ雰囲気の

小型のカメラで、高級感もあまり無いから、せいぜいが

定価15万円で中古で7万円くらい・・ という(初代α7

くらいの)相場感が、全α系モデルでの外観印象等から

来る価値感覚だ。

Ⅱ型以降の後継機において、画素数が増えたり、超高感度

が付いたり、内蔵手ブレ補正搭載、連写機能の強化、

動画性能の充実、とか言われたとしても、デジタル一眼レフ

では既に、それらの高性能を搭載している超絶性能機は、

いくらでもあるし、一眼レフでは、高級機でも中古で

10万円以下で買える物も多々ある。

いくらなんでもα7/9系機体は高価すぎないだろうか?

Clik here to view.

あっても、まず、それまでの所有機の元を取る為の

減価償却が困難である。多くの一般ユーザー層において、

購入した機体を、実際にそれまでにガンガンに使い込んで

いるのだろうか?

数千枚かそれくらいだけ撮って、次の機種に買い換える

のでは、撮影1枚あたりの投資コストが高すぎる。

(本ブログでは「1枚2~3円」の減価償却ルールを推奨)

仮に、これを近年流行のサブスクリプション(定額利用)

とか、リースとして当てはめて考えても、月額1~2万円

以上も支払っている計算となり、やはり相当に割高だ。

個人的に、そんな疑問が沸いてきてしまい、初期型の

α7をずっと使い続ける日々が数年間続いた。

α7は、オールドレンズ使用時でのゴースト発生とか

操作系等の細かい弱点が多々ある機体であり、あまり

名機とは言い難いが・・(本シリーズ第13回記事参照)

それでも、特殊レンズ(例:魚眼、シフト、超広角、

ぐるぐるボケ等)の母艦として、それらの光学的効能を

発揮できるのは、フルサイズ機でしか無理であるから、

ブツブツ文句を言いながらも使い続けていた次第である。

まあ、APS-C機であれば、名機NEX-7や、α6000(系)

機体が高性能であるので、一般レンズの場合は、

それらAPS-C機を使っていれば、機嫌良く撮影ができる

のだが、特殊レンズだけはα7系(フルサイズ)機体で

しか使いようが無い訳だ。

(下写真は前機種α7に特殊レンズを装着した例)

Clik here to view.

減価償却ルールが満了したと同時に、機体の外観等も

ボロボロになってきてしまい、「そろそろ次の機体を

買うか?」と、重い腰を上げたのだが、前述のとおり

各Ⅱ型機以降は高価すぎてコスパが極めて悪く感じる。

手ブレ補正機能搭載だとか、像面位相差AFの改善とか、

そうした「撮影技能で回避できる」課題の改善ばかり

であれば、あまり意味の無い付加価値であろう。

α7Ⅲが最も性能・機能のバランスが良いように

感じたのだが、生憎、その機体は発売直後から極めて

人気が高く、中古相場が20万円程から、なかなか

落ちて来ない。

新品価格と殆ど変わらない中古品などは、コスパが

悪くて全く買う気がしなくなり、「α7Ⅲは、いずれ

価格が10万円程まで落ちたら買う」と、一端保留と

したのだが、「では、どの機体を買えば良いのか?」

と、また堂々巡りのスパイラルに落ち込んでしまった。

さらに細かく各機種の仕様と中古相場を考察すると

「α7Sが適正であろう」という判断となった。

ただし、超高感度機であるから、それの実用性や

用途は良く考える必要がある。

私は、一眼レフで超高感度ISO164万のNIKON D500、

ISO82万のPENTAX KPを既に数年間使用している。

それぞれの紹介記事(デジタル一眼第20回、第22回)

を参照してもらえればわかるが、一般撮影において、

そこまでの超高感度は不要であるし、そもそも完全な

暗所等では、AFはもとより、AEもまともに動作しない。

結局、それらの超高感度機は、「ピンホール撮影」

や「近赤外線撮影」といった、本当に超高感度が

必要な特殊撮影のケースのみに使っていた次第だ。

(下写真は、PENTAX KPに自作ピンホールを装着)

Clik here to view.

する為に、撮像センサーのピクセルピッチを大きく

(約7.2μm)した、NIKON Df(デジタル一眼第17回)

を使用していて、その特徴は、オールドレンズとの

相性が良い事も実感していた。

本機α7Sは、記録画素数は約1200万と少ないが、

そのピクセルサイズは約8.4μmと、NIKON Dfよりも

さらに大きい。これに適合するレンズ解像力は

約60LP/mm以上とかなり低い値であり、低解像力の

オールドレンズやトイレンズ、特殊レンズ等も全て

キャッチアップ(適切なバランスでの利用)可能だ。

(参考:これ以上の大きなピクセルピッチを持つ

デジタル一眼レフ/ミラーレス機は、NIKON D2H

(2003年、デジタル一眼レフ第1回記事参照)と

CANON EOS D30(2000年、デジタル一眼第23回)

の2機種しか無いかも知れない→注:実用化時代以降で)

Clik here to view.

確保にも勿論有益であるし・・

本機では、変に像面位相差AF等も搭載されていない為、

センサー上の全ピクセルが、「純粋に撮像の為に

用いられている」と想像されて、技術的観点からは

好ましい。

つまり、「余計な機能はいらないから、基本的な

性能を高めてもらいたい」という硬派なニーズに

マッチしていて、こういうコンセプトの製品は好みだ。

結局、α7Sの中古相場が、税込み10万円を切った

タイミングで、入手に至った次第である。

(参考:手元の「購入候補機種リスト」には、本来の

その機材の価値から想定される価格が書き込まれていて、

本α7Sの場合は10万円(税込み)であった。

それよりも中古相場が高価な時点では、コスパが悪いと

見なし、その機材を購入しないルールとしている)

---

さて、ここで使用レンズを交換する。

Clik here to view.

(新品購入価格 35,000円)(以下、ANTHY35/1.8)

他記事では未紹介のレンズだ。

2019年に発売されたフルサイズ対応MF準広角レンズ。

このレンズの中身は、銀塩レンジファインダー時代の

名玉「ビオゴン」と類似のレンズ構成の設計である。

オールド(風)レンズとも言えるが、SONY E(FE)マウント

版での新設計で、母艦(現代機)との相性は悪く無い。

「ANTHYシリーズ」は、本レンズの後も85mm等が発売

されると聞いていたが、たった一人で安原製作所を

経営していた安原伸儀氏(ANTHY名は同氏のアナグラム)

は、2020年3月に53歳の若さで逝去してしまった。

死去の直前に、本レンズの購入や評価で、メールで

何度かやりとりしていただけに、驚きを隠せない。

「世界最小のカメラメーカー」という異名を取った

アイデアマンの安原氏であった。

お会いした事は無かったが、惜しい人を亡くしたと思う。

ご冥福をお祈りすると共に、遺作となった本レンズは

大事に使っていく事としよう。

Clik here to view.

であるが、概ね35mm~85mm程度の範囲の焦点距離

のオールドレンズで、かつ開放F値が、例えばF2級以下

という大口径レンズを用いて、絞り開放近くで撮影

した場合、ちょっとした逆光状況であっても、

「ゴーストが極めて出易い」という重欠点を持つ。

(下写真はα7S+MFの85mm/F1.4レンズでのゴースト)

Clik here to view.

でも同様な課題を持ち、恐らくだが、レンズの後玉の

径が大きくて、かつ、ある種の形状(例:凸形状)に

なっている際、そして、テレセントリック特性への

配慮の少ない銀塩時代のレンズである事、等の複合条件

により、撮像センサーの表面と後玉間で反射した光が

再度センサーに入射してゴーストが出るのだと思われる。

(≒「画間反射」と呼ばれる現象に近いかも知れない)

α7での、この症状は、同機をオールドレンズ母艦と

しようとした際に極めて鬱陶しく、実用範囲以下の

性能となってしまう「重欠点だ」と認識していた。

今回、α7Sを買い増しした際に、このあたりの課題が

改善されているか? または撮像センサーが変わった

事で、ゴーストが問題にならなくなっている事を強く

期待したのだが・・ 無駄だった(汗)

α7と同等か、むしろそれ以上に、本機α7Sでも、

オールド大口径レンズ等で、酷いゴーストが頻発する。

なお、ゴーストが出るレンズを、SONYミラーレスの

APS-C機(例:NEX-7、α6000)に装着してもゴースト

は発生しない。他のマウントのAPS-C以下ミラーレス

機でも同様に発生しない。また、そのレンズを

一眼レフ(APS-C機およびフルサイズ機)に装着しても

ゴーストは発生しない。

つまり、SONYフルサイズ・ミラーレス機だけの問題だ。

ただし、このゴーストはEVF(や背面モニター)でも

発生が確認できるから、撮影前に回避する事は可能だ。

(=アングルを変える、絞り値を変えてみる、または、

撮影しない、等)

なお、α7系Ⅱ型機以降は所有していないので、状況

が改善されているかどうか?は確認できないのだが、

恐らく、改善されているとは思い難い状況だ。

結局、本機α7Sおよびα7は、オールドレンズ母艦

としては適正では無い。まあ、あえて使うとしたら

オールドの広角や望遠、小口径レンズ等、問題が発生

する可能性の低いレンズのみで使用するべきであろう。

それと、特殊レンズ(魚眼、ぐるぐるボケ、シフト&

ティルト、ソフトフォーカス、アポダイゼーション等)

においては、どうやら、ゴーストが出る組み合わせは、

(偶然か?)発生していないので、オールドレンズより

むしろ特殊レンズ母艦としての利用が適切だと思う。

Clik here to view.

ゴーストは発生しない。

もう1つの課題としては、こうした電子接点無しの

MFレンズ、またはマウントアダプターを介してオールド

レンズや特殊レンズを使う場合、α7/S系の「操作系」は

決して使い易いものでは無い、という点である。

冒頭のFE100/2.8のような純正AFレンズであれば

操作系の課題は目立たないが、α7系機体は、純正以外

のレンズ使用時への配慮が殆ど無い。

この事は、α7の直前の機種(NEX-7、2012年)の

操作系と比較すれば一目瞭然だ。

NEX-7は「動的操作系」を採用し、MF(非純正)レンズ

使用時でも合理的で効率的な操作系が実現できていた。

ただ、複雑すぎたかも知れない。NEXシリーズは当時の

「テストマーケティング」の機種群であったと思うが、

NEX-7の高度な動的操作系を上手く使いこなしている

という情報や評価はまず見ない。したがって続くα7系

シリーズでは、安直な静的操作系にダウン・グレード

されたのであろう。(注:別の想像もあるが、話が

細かくなりすぎる為、今回は割愛する)

Clik here to view.

非常に冗長になるので割愛する。

詳しくは本シリーズ第8回NEX-7と、同13回α7の記事

を参照されたし。

で、本機α7Sは、α7とほぼ同様の操作系であるから

個人的には、これらは効率的とは見なしていない。

操作系評価は、SONY NEX-7や、もっと古い時代の

PANASONIC DMC-G1が高得点であるが、そこまで

「考えて作れる」余地があるので、それらと比べると、

α7/α7Sの操作系評価得点は、低くつけざるを得ない。

ただまあ、α7を数年間使っていて、その操作系の

弱点にも慣れて、あまり気にならなくなっていた。

しかし、そうして「慣れてしまう」事は、絶対的な

評価感覚を狂わせてしまう。それは好ましく無い状態

だから、同じα7系機体ばかりを使わず、常に様々な

機体と持ち替えて使い、相互の差異を認識しながら

絶対的評価感覚をキープし続けようとしている訳だ。

(参考:オールドレンズを志向する中級マニア層等で、

母艦をいつもα7系機体としている例を良く見るが・・

これは、あまり好ましい状態では無い。

レンズには、その特性(長所短所)に見合う母艦

(カメラ)を使う必要がある。それは多くの場合、

両者を組み合わせる事で、お互いの欠点を解消できる

組み合わせであり、これを「弱点相殺型システム」と

呼ぶ。「その組み合わせがわからない」と言うのでは、

レンズにもカメラにも造詣が浅い、となってしまう。

まあ、常に同じα7系機体ばかりでは好ましく無い訳だ。

ましてや、オールドレンズとの相性が劣悪なα7系機体

をオールドレンズ母艦とする発想は、適切では無い)

Clik here to view.

本シリーズ第13回記事で紹介した、前年(2013年)

発売のSONY α7と殆ど同じカメラである。

大きく異なる点は、本機α7Sには、超高感度、最大

ISO409600が搭載されている事である。

Clik here to view.

また、α7では、AUTO ISOの変化範囲は(拡張時に)

ISO100~12800の範囲だ。

本機α7Sでは、高感度性能がはるかに向上したが

AUTO ISO範囲はデフォルトではISO100~25600(?)

と上限が物足りない。ただし、ここは一応拡張をする

事が出来、最高ISO40万までAUTO ISOが追従する

ように上限設定を上げられる。

ただまあ、超高感度域は、それを意識しつつ、暗所で、

あるいは特殊レンズ(ピンホールや近赤外線撮影)

の際に使うものであるから、日中での通常撮影時では、

AUTO ISOの上限が12800でも25600であっても、

いくつであっても、実用上の差異はほとんど無い。

むしろ、さしもの本機α7Sでも、超感度域が

ノイジーである事は確かである。ISO25600あたり

から上では、だんだんとノイズが多く発生していく為、

あまりその超高感度性能に期待しすぎるのは禁物だ。

この点は、本機α7S以上の超高感度性能を持つ、

PENTAX KP(ISO82万)やNIKON D500(ISO164万)

でも同様であり、超感度域が実用的とは言えない。

また「日中」と言えば、ISO50の低感度が使える。

(こちらはα7でも同様)

これを最高1/8000秒シャッターと組み合わせる事で、

開放F1.4の大口径レンズを開放で使用時にも、屋外

晴天(EV=15)時、ギリギリでシャッター速度オーバー

にならないので好ましいのであるが、このISO50は

AUTO ISOでは使えない、ここはちょっと不満である。

(つまり日中に大口径レンズを絞り開放にした際、

シャッター速度オーバーになったら、ISO感度を手動で

ISO50に落とさないとならない。本機α7Sでは、背面

コントロールホイールにISO感度変更をアサインすれば

AUTO ISOモードから、1動作で直接ISO50に変更可能で

あるのだが、誤って逆方向にホイールを廻してしまうと、

「マルチショットNR」モードに入ってしまう。こちらは

高感度機かつ低速連写機である本機α7Sにおいては、

まず使わない機能であり、ここに入れてしまった場合、

AUTO ISOとアイコン表示が類似していて、わかり難いし、

マルチショットNRを動作しないようには設定出来ない。

他社機の場合では、例えば、CANON一眼レフ等では

「セイフティ・シフト」機能の利用により、この場合に

自動的に絞り込まれるので、(作画意図は変化するが)

余分なカメラ操作を強要される事は無い。

PENTAX一眼レフ(KP等)でも同様の露出安全機構は

搭載されている(→「連動外の自動補正」をONとする)

また、FUJIFILM Xシリーズ・ミラーレス機等では、

機械式シャッターが高速上限に達すると、自動的に

電子式超高速(1/32000秒等)シャッターに切り替わる

(という設定が可能な)機種も多く存在している。

つまりカメラが性能限界に到達した状態において、余計な

カメラ操作を行わずとも、撮影行為を優先できる設計思想

で無い限りは、そのカメラの「実用性は低い」 あるいは

「業務等の重要な撮影には向かないカメラだ」といわざる

を得ない。SONYでは、αフルサイズ機をプロユース(業務

撮影)に使える事をアピールしたい市場戦略を持っては

いるが、まだまだ細かい点で、その用途には向いていない)

Clik here to view.

あるのだが、動画仕様とAF方式あたりが大きく異なる

部分であり、それ以外(いや、それらすらも)直接的に

は実用上でスペックの差異が気になるものでは無い。

つまり使用感としてはα7とα7Sは全く同等だ。

また、α7の他の弱点として(SONY製機体の2012年~

2013年製のものは)「背面モニターのコーティング剥げ

が頻発する」という製造上の「重欠点」を抱えている。

Clik here to view.

これが起こると、背面モニター上での再生画像や

メニューが見え難いし、なにより汚らしくて格好悪い。

私は、近年では使用カメラを売却する事はまず無いが、

仮に、そうしたいと思っても、コーティング剥げ機体は

価格の査定に大きく響いてしまうと思う。

また、基本的に「高価な機体なのに低品質な印象」となり

メーカーのブランドイメージも低めてしまう事であろう。

これは2011年の東日本大震災等の特別な事情により

(注:SONYの場合、それに加えて、2011年のタイの

工場の洪水被害、という理由もあったかも知れない)

この時期に、コーティング加工の品質不良があったの

だろう、と推測している。(つまり、低品質の代替部品

や代替工場を使った) で、それ以前の時代、および、

それ以後の時代のSONY機では、コーティングの剥がれ

は発生しないのであるが・・・

本機α7Sは、2014年製ながら、微妙な状況だ。

中古市場に流れてくるα7Sの多くには、同様な

コーティング剥げ問題が発生している。しかし私の

所有機では、全くそれが起こらない。

恐らく、生産のタイミング上での、どこかのロット

(生産単位)から、コーティングの改善(または旧来の

状態/部品/工場に復帰)が行われたのであろう。

(追記:最近、2014年以降に発売されたSONY機でも

「経年劣化」により、同様のコーティング剥げが発生

する事例を良く聞くようになった。すると上記における

「どこかのロットから正常化した」という推測は

楽観的すぎる状況であり、以降の時代の全てのSONY機

で、この「持病」がいつ発生するか?の心配をしないと

ならなくなる。これは結構深刻な問題だ・・・)

そして、本機では、背面モニターに黒い線の入る故障

が発生した。これは、しばらく使っていて発生した

不良であり、中古保証により無償修理に出す事と

したのだが、これの原因が、上記のモニター系の

品質不良と関連しているかどうか?は不明である。

なお、結局モニター交換で修理から返って来たが、

交換されたモニターでも、コーティング剥げは発生

していない(ただし、前述の経年劣化の危険性は残る)

いずれにしても、α7とα7Sの実用上での差異は

微々たるものである。あまり細かい枝葉末節に拘る

必要もなく、「いざとなれば高感度も使えるα7」

くらいに思っておくのが賢明だ。

どうせ本機も、数年でボロボロに使い潰してしまう

訳だから、その減価償却を進める事が、個人的には

重要な事だと認識している。

Clik here to view.

その長所短所であるが、これについては、従前の

α7の紹介記事(本シリーズ第13回)で、くどい程に

詳細を書いてあるので、今回の記事では割愛する。

まあ、簡単に言えば、フルサイズ機は常に万能という

訳では無く、様々な長所や短所が存在するので、

「組み合わせるレンズ次第で、センサーサイズも含めて

最適な母艦を選ぶのがベターである」という、ごく

当たり前の結論となる。

----

さて、ここで装着レンズを再度交換する。

Clik here to view.

(中古購入価格 15,000円)(以下、VM8518E)

これも他記事では未紹介のレンズだ。

2019年に発売された中国製のフルサイズ対応MF中望遠

レンズ。姉妹レンズとして同スペックのAF版があるが

こちらのMF版の方が安価である。(注:中古価格の

値段の付け間違い(=前例なし)だったかも知れない)

MFレンズながら絞り環を持たず、絞り値の調整は

SONY α機本体側の電子ダイヤルで行う、という珍しい

仕様となっている。(=通常のMFレンズは絞り環を

持っている、それはSONY Eマウント版でも同様であり、

具体例としては、フォクトレンダー・アポランター系の

Eマウント専用レンズは、MFで絞り環を備えている)

Clik here to view.

してから日が浅いメーカーの為、この最も安価なレンズ

を最初に購入し、品質や性能のレベルを確かめようと

思った次第である。他のVILTROX製レンズは、比較的

高価なものが多い為、最初から「運試し」的に、それら

を購入する気は全く無かった訳だ。

幸いにして本VM8518Eレンズに関しては、製造品質、

描写力等の性能、のいずれにも不満は無かった。

まあフルサイズ機では「周辺減光」が、やや目立つ。

本来このレンズは、当初FUJI XマウントのAPS-C機用

として発売され、後でフルサイズ対応のSONY FE版が

出ているので、無理に仕様変更したか、又は当初から

それ位のイメージサークルでの設計も知れない。

でも、この周辺減光は重欠点とは言えないレベルだ、

あまりに気になるならば、APS-C機で使うなり、

トリミングするなり、いくらでも弱点回避の手段は

存在する。

また、本機α7Sで課題となっている、オールド大口径

レンズでのゴーストの発生も、本レンズでは目立たない。

Clik here to view.

述べていくが、これもまた従前のα7の評価内容と、

ほとんど同じである。重複する内容が多くなりそう

なので、今回は簡単に述べておこう。

<長所>

*超高感度最大ISO409600が使える事。

しかし、他の超高感度機の紹介記事でも書いて

いるが、実際の超高感度域はノイジーで実用には

苦しい。あくまで非常用および、特殊撮影用途の

場合のみと思っておくのが望ましい。

(ただし、超低輝度では動作しない場合がある。

→「弱点」のところで詳細を説明)

*ピクセルピッチがとても大きい。

8.4μmという値は、現行のデジタルカメラの中

では恐らく最大であろう。これは当然、画素数が

少なく解像力が低いという弱点と裏腹であるが、

高画素数や高解像力が、常に全ての撮影用途で

必要という訳でも無い。であれば、こうした仕様

のカメラを持つ必要性も、上級層以上であれば

理解できるであろう。

*マウント部や一部のパネルがフル金属化されている。

まあ、小さな改良点であるが、このように細かい

点で高級機としての耐久性等に配慮している訳だ。

*小型軽量である事。

本機α7Sの本体のみ重量は446gと、フルサイズ

ミラーレス機の中では最軽量の類だ。

(参考:NIKON Z6が本体のみ585g。

CANON RPは同440gと、本機α7Sと同等だ。

ちなみに前年発売のα7系機種群は、さらに僅かに

軽量で、α7は本体のみ416g、α7Rが同407gである。

それと、本機の後継機α7SⅡは、本体のみ584gと

いっきに重くなったが、これは手ブレ補正機能を

内蔵したからだと思われる。

また、2020年に発売された「SONY α7C」は、

「最軽量フルサイズ機」を謳っているが、重量509g

との事で、これは旧機種を含まない「最軽量」だ)

*アプリケーション(有料、無料あり)のインストール

で機能追加が出来る(この時代からの、他のSONY機も

同様)

*レンズ側のバージョンアップが、カメラ本体を経由

して可能である。これは他社製レンズでも可能だ。

(注:例えばSIGMA製の一眼レフ用レンズのバージョン

アップは、マウント毎にUSB DOCKを購入しないと

出来ない。→これはかなり不便に感じてしまう)

*なお、その他の色々なカタログスペック上の利点

(例:動画性能強化→当時フルサイズ機初の4K動画。

瞳AF搭載、低輝度AF改善、等)については、その

実用的価値は、ユーザーの用途によりけりであるし、

(例:個人的には、現状4K動画撮影の用途は全く無い。

ただ、それが必要になった際には本機は役立つだろう)

あるいは、上記スペック利点の一部は、あくまで従前の

機種(α7等)との比較でしか無いから、絶対的価値

感覚における長所とは、あまり見なしていない。

Clik here to view.

*オールドレンズでゴーストが発生する。

ここは最大の不満事項であり、「重欠点」とも

見なしている。ただ、これはもう、ユーザー側で、

そういう組み合わせとなるシステムを組まないとか、

被写体の光線状況に無茶苦茶配慮して、ゴーストを

出さないように留意するとかの対策が必要であろう。

*超高感度機なのに、それが使えないケースがある。

具体的には、可視光遮断フィルターを用いて、

近赤外線撮影をしようと試みた際(=入射光量は

通常撮影の数千分の1となる)測光機構がそこまでの

超低輝度に対応しておらず、EVF/背面モニター共に

ブラックアウトして撮影不能となる。

この状態からは、いくら(最大40万迄)ISO感度を

高めても、回避不能だ。

なお、ブラックアウトと言っても、真っ黒の映像に

なるのではなく、チラホラと一定の位置に輝点が出る、

恐らく、そこは欠損(不良)画素であろう、画像処理

エンジンからの制御が効いていない状態かも知れない。

他機・他社機でも超低輝度で撮影不能になるケース

は存在するが、本機α7Sは「超高感度機」であるから、

特殊用途で使う事を想定して購入している。

なので、他の一般機と類似の振る舞いではNGだ。

何の為に「超高感度」を付加価値として、その分

高いお金を払っているのか? 全く意味が無くなる。

ちなみにPENTAX KP、NIKON D500といった他社

超高感度機は、超低輝度状態では、動作不安定

ながらも、なんとか撮影を行なう事が可能だ。

なお、本機でも、ピンホール撮影(=入射光量は

通常撮影の数百分の1)であれば、なんとか露出・

測光機構は動作する。

*(像面)位相差AF機能なし。

下位機種α7には位相差AFがある。恐らくは撮像

センサーの構造がまるで違うので、その機能を搭載

できなかったのであろう。ただし、実用上での差異は

私の所有範囲のレンズにおいては、まず感じられないし、

むしろ低輝度でもAFが効く改善は好ましいし、また、

変にそれが搭載されているのも、なんだか少ない画素数

なのに、撮影には役に立たない余計な画素がついている

(=その欠損画素は、周囲から補完しなければならない)

ように思えてしまう。

(注:2020年発売のα7SⅢで像面位相差AFが搭載された。

レビュー記者からの「画質に影響が出るのでは?」という

非常に鋭い質問に対し、メーカー側からは「その影響は

絶対にありません!」という異常なまでの声高の反論。

「こりゃ・・痛い所を突かれたのだな」という印象だった。

位相差画素は、画像が欠損するので、周囲の画素から

補間する必要性がある事は、いまや誰でも知っている)

*「持病」を持つ危険性がある。

背面モニターのコーティング剥げ、および背面

モニターに発生する黒い線等、どうも品質が

怪しい。また、その原因は、2011年に起こった

複数の大災害により、代替の部品や製造工場を

用いた事による可能性もある。なお、SONYに限らず

2012年~2014年頃の各社製品に様々な不良が

発生する事を、本ブログでは「持病」と呼んでいる。

(追記:前述のように、2014年以降のSONY機でも

経年劣化による「コーティング剥げ」が発生する事例を

良く聞くようになった。もうそうなると、これは一種の

「ソニータイマー」であり、製品が、あるタイミングで

壊れてしまうから、一般ユーザー層では半強制的に新機種

への買い替えを強要されてしまう。

ソニータイマー問題に対して、企業側は「そう言われて

いるのは知っている。今後とも品質向上には努力する」と

言っている模様だが、それにしては、本件には何の対策も

見られない。もう、そういう体質なのだろう・・)

*非純正レンズ使用時の操作系が悪い。

まあ、近年の各社のカメラは、自社のレンズを使った

場合のみに最高性能が発揮できる「排他的仕様」と

なっている事が極めて多い。

SONYの機体は若干マシな類かも知れないが、それでも

使いにくいケースはとても多い。

マニア層においては、α7系機体をオールドレンズ

母艦として使っているケースも極めて多いので、

メーカーとしても、そういうユーザー層を無視する

のは得策では無いであろう。

非純正レンズでも極めて使い易い機体があれば

マニア層でも話題になるだろうし、そうした層は

いつでもオールドレンズばかりを使っている訳でも無く、

当然、純正レンズ等も、たまには買ってくれる訳だ。

むしろビギナー層の方が、交換レンズを1本も買わない

位なので、どのユーザー層をターゲットとするか?は

メーカーの企画/マーケティング部門は良く検討する

必要があるだろう。

*連写性能が極めて低い。

通常高速連写モードで秒2.5枚でしか無い。

画素数が少ないから連写には有利な筈なのだが

これでは本機発売時点の十数年前の2000年代機の

性能レベルだ。

*ISO AUTO時の低速限界設定が無い。

これの搭載は、α7系では後年の機種からだと思う。

まあ、無いものは無いので、仕方が無いが、

この機能は「手ブレ補正」と同等の効能を持つ。

*電子接点有りレンズでのMF時のフォーカス距離表示

が消せない。

見た目が邪魔であり、何故消せない仕様なのだろうか?

の理解に苦しむ。

*バッテリーの持ちが悪い。

α7Ⅲ等の新型機を除き、殆どの旧NEX/α7系機体の

バッテリーはNP-FW50型だ、機種間で共用できる点は

好ましいのだが、ともかくこのバッテリーが持たない。

数百枚程度撮っただけで残量の%表示が、どんどんと

減って行き、精神衛生上、良く無い。

おまけに自然放電も大きく、満充電してあった状態から

数日間置いておくだけで、もう70%や60%まで低下

している、という困った状態だ。

(注:本機の新品キットでは、バッテリー問題を鑑みて

2個のバッテリーが付属している。中古機体の場合でも

稀に2個付属のままで流通しているが、本機では1個のみ

であった。まあ他機に流用がしやすいからであろう)

最大撮影枚数は、機種と撮影技法によりけりだが、

2000枚を超えてまでは撮影できないと思う。

CIPA規格仕様上では300枚台なので2000枚が撮影

できれば上々とも言えるが、業務撮影用途を意識すると、

1日で5000枚以上撮れるだけの性能が無いと苦しい。

(注:他社高級機であれば、そのレベルの枚数を

クリアするケースも多々ある)

この為、重要な撮影にα系機体を用いる場合は、

他の所有NEX/α機のバッテリーを、かたっぱしから

抜いて、かき集め、それらを予備としている始末だ。

(参考:この措置の際にバッテリーをローテーションし、

それぞれの使用頻度を均一化しようとしている)

*上記に関連し、電源を入れずに、しばらく(数日か、

それ以上の期間)放置しておくと、その後の初回の

電源投入からの起動が、恐ろしく遅い。

そういう仕様(電源構造)なのだと思うが、万が一

再電源投入時に撮影機会があると困ってしまう。

*フラッシュ非内蔵。

下位機種のNEXやα5000/6000シリーズは殆どが

フラッシュ搭載だ。やはりあった方が便利である。

「上級機にはフラッシュ無し」という文化が業界で

根強いが、その理由が、あまり理解出来ない。

(参考:銀塩一眼第23回、MINOLTA α-9記事)

*撮影画像の再生時に、ファイル番号が表示されない。

SONYミラーレス機で共通の弱点。まあ、設計側では

「撮影枚数が表示されれば十分、ファイル番号(名)は

PCで見れば良い」と思っての事だろうし、大きな弱点

とも言えないようにも思えるが・・

ファイル番号を連番にして、総撮影枚数を知る事で

例えば、撮影中においても、カメラ本体の減価償却の

度合いやメカ部の耐久性の目安としたい場合もある。

なお、SONY α一眼レフ(α99、α77Ⅱ等)では、

再生時にファイル番号が表示される機種もある。

*一部のマウントアダプターが装着不能である。

(注:同じマウントアダプターは、SONY α7および

他の複数のSONY Eマウント機には装着できるので、

本機α7Sのみ、僅かにマウント仕様が異なるのか?)

*特定のSDカードとの組み合わせで、フォーマット

(初期化)に極めて時間(数分)が掛かるケースが

ある。

勿論、SDの容量やクラスに留意しての話だ。

現在使用しているSDカードでは問題にはならないが、

多くのSD(HC)で同様だ。「何か怪しげなデータを書き

込んでいるのでは? もしかして、使用回数を数える

SONY TIMERか?(汗)」と疑いたくなる。

(参考:上にも少し書いたが、「ソニータイマー」とは、

”ソニー製品が一定期間を経過後に壊れやすい”

という俗説。意図的にそういう仕掛けが入っている

というのは、「都市伝説」の類ではあると思うが、

長年に渡り、そういう実例が多数報告されていて、

一般消費者層の間では、半ば「定説」となっている。

企業倫理および、企業の得失から考えると意図的に

そうした仕掛けを入れる事は、普通は有りえない。

しかし、前述の「コーティング剥げ」等は、見方に

よれば一種のソニータイマーであろう。

まあつまり、「品質に課題がある」という事だ。

それと、各カメラメーカーにおいて、他社製品との

連携を拒む「排他的仕様」は、企業全体のレベルに

おいても、残念ながら一般的であり、本ブログの様々な

カメラの紹介記事でも、大半の機体で「排他的仕様」を、

問題点として取り上げている。

そして、概ねここも「企業倫理」の課題であろう。

また、企業レベルでは無く、プログラマー等の技術者

個人により、意図的に「仕掛け」を入れてしまう事は

残念ながら有り得るかも知れない。コンプライアンス

やモラルといった意識が低い初級エンジニア等では、

「愉快犯」「上司と仲が悪い」「自社製品が良く売れれば

給料が上がるかも?」といった個人的・心理的な理由に

より、意図的にバグを仕掛ける事も無いとは言い切れない。

その際、デバッグや評価試験の内容詳細を知っていれば、

そうしたチェックにはひっかからず、まんまと仕掛けを

製品に埋め込む事は原理的には可能であるし、上司や

同僚からも、まず、それを発見する事は出来ない。

なお、私はプログラミングが出来るので、こういう「悪戯」

が容易に可能な事は、十分に理解・認識できている。

で、私が様々なカメラ等を研究している上で、「これは、

もしかすると意図的に仕込まれたバグか?」と想像

できる不審な動作を、各社計で2~3件だが見つけている。

確信犯である確証は無いが、個々のカメラ等の評価記事で、

それらは「問題点の一環」として一応記載している。)

*なお、手ブレ補正が無い、連写速度が極めて遅い等は

気になる低性能ではあるが、これはもうやむを得ない。

α7系Ⅱ型機以降の後継機で、そういう機能が搭載されて

異常なまでに高額となっているのであれば、そして、

それが確信犯的なロードマップ戦略(すなわち、性能の

出し惜しみ)であれば、それら後継機は、一切欲しいとは

思えない。そういう特別な機能が必要な撮影シーンでは、

そうした性能が搭載されている他機や他社機はいくらでも

あるので、「それらを持ち出せば済む」という認識だ。

Clik here to view.

評価項目は10項目である(項目の定義は第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★☆

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★

【アダプター適性】★★

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★☆ (中古購入価格:97,000円)

【完成度(当時)】★★☆

【仕様老朽化寿命】★★★☆

【歴史的価値 】★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.0点

総合評価は、丁度3点という標準的な結果となった。

姉妹機α7とは、ずいぶんと評価傾向も異なるし、

α7の総合評価は2.85点であったので、本機が

わずかに上回るが、まあ、同等という感じであろう。

優れていた評価項目は、「性能」、「描写表現力」、

「マニアック度」、「仕様老朽化寿命」である。

「仕様老朽化寿命」というのは目立たない評価項目で

あるが、実際には重要な要素である。例えば、本機は

発売後5年強を過ぎたタイミングで購入しているが

特に「性能的・仕様的に古い」という不満は感じない。

これが、他社機や他機であれば、その期間に、Mark2、

Mark3、Mark4・・などとなっていて、「初代機では

古すぎて使えないよ」という事となるが、本機であれば、

そういう事態には、あまりならない訳だ。

(=α7SⅡでは手ブレ補正が搭載され、α7SⅢでは

高速連写機能が搭載されたが、高感度機の本機では、

それらは、あまり必須の機能要件とは言えない為)

評価点が低かったのは「コスパ」と「操作性・操作系」

である。まあ、「コスパ」はこれでもα7/9系機体の中

ではマシな方だと思うのだが、前述のように「カメラが

40万円や50万円になる事は普通だ」という常識を作り

出そうとしている世間(メーカーや市場、流通等)の

風潮には、物凄く違和感や反発心がある。

本機α7S程度の古さ(発売後5~6年)と、基本性能

(超高感度以外には、ほとんど取り得が無い)であれば、

本来であれば4~5万円というのが妥当な価値感覚であろう。

操作系・操作性、アダプター耐性、等の弱点は、もう

いかんともしがたい。現状、ほぼ全てのα7/9系機体

が、基本的には全て同じ静的操作系を採用している為、

これが非常に気に入らないならば、α7/9系機体を

どれも買う事が出来なくなる。ここは「欠点である」事は

承知した上で、利用者側の技能や技法でそれを回避しつつ

使うしか無いであろう。

----

さて、本記事はこのあたりまでで。

いつも言っているように、2015年以降発売のミラーレス

機は(注:一眼レフも)いずれも高価すぎて、コスパが

極めて悪く感じる為、私の、新鋭機の購入ペースは、

著しく鈍化している。

よって、2015年以前の旧機種を使い続けている状態

だが、物理的老朽化により一部の機体は、あるタイミング

でリプレイス(置き換え、買い増し)せざるを得ない。

本シリーズはスローペース化して継続していく予定だ。

次回記事も、第四世代の機種の紹介となるだろう。