2020年にオリンピックイヤーを記念して始めた

「最強レンズ選手権」シリーズだが、周知の通り、

オリンピックは延期になってしまった。

まあでも、このシリーズは焦点距離カテゴリーを

変えながら続けていこう。本シリーズでは、既に

50mmと35mmレンズのリーグ戦は全て終了している。

今回からは「サード・シーズン」として、100mm級

レンズのカテゴリーで最強レンズを決めて行こう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なお、「50mm選手権」においては、所有する全ての

50mm級(または換算50mm級)レンズを対戦したが、

記事数が多く、極めて冗長になってしまった為、次の

「35mm選手権」では、所有レンズ全てを紹介せず、

上位ランカーのレンズをノミネートして「B決勝戦」

以上の対戦とした。残る下位ランクの35mmレンズは

「レンズマニアックス」「特殊レンズ超マニアックス」

等の記事で、まとめて紹介予定だ。

この100mm(級)レンズも同様、上位ランカーとなる

レンズ群で「B決勝戦」(=下位決勝戦)および

「決勝戦」を行う事としよう。

(このリーグ戦に残れなかった100mm級レンズも

多数あるのだが、いずれ他の記事でまとめて紹介する)

で、今回の記事では、「B決勝戦」にエントリーされる

6本の100mm級レンズを紹介(対戦)して行こう。

100mm級とは、「実焦点距離が100mm~110mm

の写真用交換レンズ」と定義する。対応フォーマット

(≒センサーサイズ)は問わない予定だったが、

たまたま、全てフルサイズ(or銀塩35mm判)対応

レンズとなっている。

----

まずは最初の100mmレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

レンズ名:OLYMPUS OM-SYSTEM ZUIKO (AUTO-T) 100mm/f2

レンズ購入価格:35,000円(中古)(以下、OM100/2)

使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

発売年不明、恐らくは1980年代頃と思われるMF単焦点

(大口径)中望遠レンズ。

本OM100/2は、描写力や総合性能に優れたレンズである。

私の個人評価データベースでもかなりの高得点が得られて

いて、あと一歩で決勝進出できるくらいの位置づけだ。

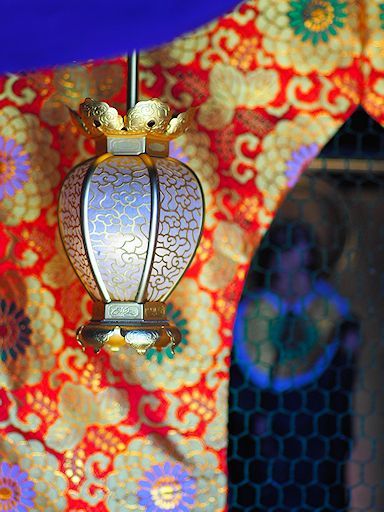

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まあでも、100mm/F2級レンズは、銀塩MF時代から

高性能のものが、とても多い。

この理由は、設計手法にポイントがあると思われる。

恐らくだが、完成度の高い50mm/F1.4級レンズの設計を

2倍程度にスケールアップすれば、計算上、このスペック

のレンズとなる事が理由なのかも知れない。

(本レンズOM100/2も6群7枚構成と、大口径50mm

級のレンズ構成に近いスペックとなっている)

で、そういう拡大・縮小設計は、元となるレンズの特徴を

大きく引き継ぐ事が、近年の中国製の安価なジェネリック

レンズ(過去の名レンズの設計を1/2~2/3程度に縮小し、

ミラーレス機用とする等)を色々と入手し、研究する事で

わかって来た。

したがって、100mm/F2級のレンズは昔から設計が

容易であるからか?銀塩MF/AF時代に、各メーカーから

類似のスペックのレンズが何機種も発売されている。

(ただし、勿論だが、50mm/1.4の2倍拡大設計では

無い100mm級レンズも、いくつも存在している)

さらに、それらを比較研究してみると、小型化した設計

の場合、あまり描写力上の優位点は無くなり、ボケ質

破綻が頻発するようになって、使いにくいレンズと

なってしまっているものも一部に存在している。

比較的大型のままで設計されたもの(本OM100/2は、小型

軽量のレンズが多いOM-SYSTEMの中では大型の類である。

例えば、OMの同じ100mmのF2.8版より2倍以上も重い)

については、どれも描写力は良好であるように思われる。

本レンズのみに備わる特徴としては、最短撮影距離が、

70cmと、100mm級レンズにおいては異常な迄に寄れる

仕様となっている事だ。普通、レンズの最短撮影距離は、

「焦点距離の10倍則」により、100mmレンズの場合は

1m前後となってしまう。

本レンズでの最大撮影倍率のスペックは非公開であるが

計算してみると、フルサイズ時で1/7倍程度となる。

これを今回のように、μ4/3機に装着し、かつデジタル

テレコンを2倍で使うならば、換算焦点距離400mm

開放F値F2、撮影距離70cm、最大撮影倍率約0.6倍弱の、

ほとんど望遠マクロ的な用途として使う事も出来る。

まあ、フルサイズ機での使用ならば、人物撮影等に向き、

小型センサー機で使うならば、自然観察用途に、と、

なかなか汎用性の高いレンズであろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16305858.jpg]()

弱点は、現代においては、入手性が極めて低い事だ。

中古市場には、まず流通していないし、あったとしても

希少価値から投機対象となり、高価であろう。

レンズ自体の絶対的価値としては、私の購入価格通りの

35,000円程度。もし偶然見かけたとしても、これよりも

相場が高価であったら、コスパが悪いと見なし、買い控え

しておくのが良いと思われる。

---

では、次の100mm(級)レンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16310894.jpg]()

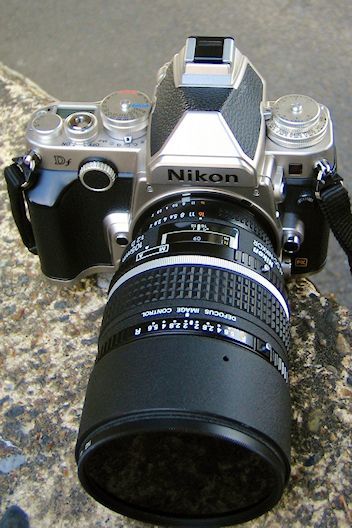

レンズ名:NIKON Ai AF DC-NIKKOR 105mm/f2D

レンズ購入価格:70,000円(中古)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

1993年発売のAF大口径中望遠レンズ。

「DC(デ・フォーカス)機構」については、過去記事で

何度も紹介しているので、今回はごく簡単に・・

これは、レンズに付いている「DC環」を、F(前)又は

R(後)に、設定した通常の絞り値(F)と同じ値になる

まで廻すと、球面収差等が補正され、設定した側

(F/R、前/後)の、ボケ質が綺麗になる仕組みだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16310858.jpg]()

ただし、(AF/デジタル)一眼レフの光学ファインダーでは

この効果は良くわからない為、「DC環」の値を絞り値を

超えて調整してしまうと、球面収差等が過剰に発生し、

軟焦点(ソフトフォーカス)化された描写となってしまう。

また、設定したDC環での方向(F/R)と、逆方向のボケ質

は悪化する。(例:「DC環」をR方向にセットすると、

合焦位置よりも近い部分、つまり「前ボケ」が汚くなる)

これは結構難解な機能なので、初級中級層等では、何を

どうしたら良いのかわからないし、結果としての効能も

まず理解出来ない。

あるいは上級層や専門評論家層においても、このように、

過去に前例が全く無い特殊構造のレンズを正しく使う為の

撮影技能や概念知識を持ち合わせている訳でも無いという

ケースも、多々ある事であろう。

だから、本レンズを正当に評価している事例や情報は

極めて少ない、という残念な状況だ。

で、あまりに世間での理解が得られなかったからか?

DC機構を持つレンズは、DC105/2とDC135/2の2機種

(正確には派生型を含めて3機種)だけで終了だ。

(注:「終了」と言っても、現代に至るまで継続販売

が続いている、という超ロングセラーレンズである)

(追記:2020年秋頃に「旧製品」扱い、すなわち

生産終了となった)

もし本レンズの効能が多くのユーザー層に理解されていた

のであれば、NIKONあるいは他社でも、沢山の類似機構の

レンズが開発・発売された筈なのだが、実際にはそれは

無く、発売後約30年を経過した現在においても、

DC機構搭載レンズは、上記の2機種のみに限られる。

まあ、DC機構に限らず、メーカー側の設計思想が

斬新あるいは高度すぎて、ユーザー側がついてこれなく

なってしまった例は、他にもいくつかある。

少しだけ事例をあげておけば、

PENTAX Zシリーズの「ハイパー操作系」(1990年代~)

MINOLTAのSTF(アポダイゼーション)レンズ(1998年~)

MINOLTAの「メータードマニュアル」機能(1998年~2001年)

SONY NEX-7の「動的操作系」(2012年)

等のケースがあると思う。

また、原理理解および撮影技法的に困難な事例は

「シフト&ティルト」「ソフトフォーカス」「収差レンズ」

「三次元的ハイファイ」などが存在する。

ただ、本当に、これらの機能や仕様が難解なのか?と

いうと、実際にはさほど難しくは無い。別に複雑な計算等

をしたり、複雑な操作手順を暗記するなどの必要も無い。

要は、ビギナー層等では、それらの「概念」が全く理解

できないので、使いこなせないだけである。

(注:ビギナー層に限らず、機材の「原理理解」を

一切しようとしないユーザー層全般で、その課題がある)

で、まず、ビギナー層の場合「カメラの使い方を学ぶ」

という発想を持ってしまう事が最大の問題点であろう。

これはカメラに限らず、パソコン等でも同じなのだが、

「ワードやエクセルの使い方を学ぶ」という誤まった

発想である。つまり、ワードやパワポ等は文章や資料等

を作る為の、単なる「ツール(道具)」なのである。

だから、「まずは使い方を学ぶ」のではなく、それらの

ツールで何をやりたいか?を第一に考えなければならない。

その目的を達成する為に、ツールに備わっている機能を

調べたり、それを活用する、という順序が正しい。

その「目的」が何も無い状態で、フォントの選び方とか、

グラフの表示方法の種類を学んでも、無意味なのだ。

カメラ(レンズ)も全く同様、ユーザーが求める写真の

用途・目的などがまず存在し、ついで撮るべき被写体が

あって、それをどう撮りたいかの意図が存在し、そこから

何を表現したいのかを決め、その上で、カメラの設定を

変えたりレンズを交換したりする訳だ。

「最初にカメラを買って、その使い方を覚える」という

のは、物事の順序が完全に逆であろう。

さらに言えば、料理とかでも全く同様だ。

料理が上手く出来ない人は、すぐにレシピ本やレシピWeb

を頼って参照してしまうのだが、それでは、単なる習い事

であって、どんな理由で、どんな料理を作りたいのか?の

意識が無いならば、永久に「習い事」から脱却できない。

あるいは、包丁の使い方などを学んでも、技能向上以外

には、あまり意味が無い。例えば、何の料理を作るかを

考えずに、いきなり玉葱を微塵切りにして(練習をして)

も、そこから何を作るか、決めれるのだろうか?

そうでは無くて、「家族の好物のハンバーグを作りたい」

とかいう目的や理由があって、そこの目的を達成する為に

まずは玉葱を微塵切りにする事から始める訳だ。

上手く微塵切りが出来ないのならば、またそこで練習を

する為の意義や必要性が生じる事となる。この流れで

あれば、何ら問題は無い。

前述のように、物事の順序が全くデタラメな事をやって

しまい、そうした誤まった意識を持っていると、例えば

カメラにおいても「露出補正をするには、どういう操作を

すれば良いのですか?」と、まるっきり、結果と経緯

(プロセス)が逆転している「習い方」をしてしまう。

だが、残念ながら、ビギナー層の、ほぼ100%は、

そのように、本来あるべき物事の順序とは全く反対の

概念をカメラ(写真撮影)の技能習得に対して求めて

しまう訳だ。

何故それが間違っているか?は、そのユーザーにおいて

「何の為に露出補正を掛けるのか?」という、最も

重要な理由が、ぽっかりと欠けてしまっているからだ。

ちなみに、その答えは「そういう表現を得たいが為に

露出補正を掛ける」が正解であって、一般的に良く

言われる「白い被写体はプラス補正とし、黒い被写体は

マイナスとする」は、そういう操作を行う事自体は

誤りでは無いが、その目的について理解していない事と

なり、それでは、単に「試験に出る公式を覚えるだけ」

の行為と同じとなってしまう。

さらに、もし上記の理由を「被写体における色毎の

光線反射率の差異を補正し適正露出を得る為」と答えた

ならば、それは教科書的(原理的)には正解だが、

実践的には誤りだ。

何故ならば、常に「適正露出」を得る事だけが

正当な写真の「表現」では無いからである・・

よって、「映像表現を得る為に露出補正を掛ける」

これが正しい回答だが、じゃあ「いくつ(何EV)

かけるのか?」と聞かれても、答えようが無い。

写真における「表現」(や目的)は、ユーザー毎に

個々にまちまちである、唯一の正解等は存在しない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16310869.jpg]()

余談が長くなったが、こういう事は、DC機構の説明の

詳細を書くよりも、ずっとずっと重要な事である。

すなわち、

「DC機構の設定は、どのように操作するのか?」

ではなく、まず、これの原理・概念を理解した上で、

「何をどう撮りたいが為に、DC機構をどう使うのか?」

という思考法が正しい訳だ。

こうした思考プロセスが出来なければ、高額な撮影

機材等に備わる、様々な高度や特殊な機能は、全て、

宝の持ち腐れになってしまう。

---

では、3本目の100mmレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16310873.jpg]()

レンズ名:MINOLTA AF SOFT FOCUS 100mm/f2.8

レンズ購入価格:35,000円(中古)

使用カメラ:SONY α65 (APS-C機)

現代において殆ど情報すらも残っていない、ある意味

「幻のレンズ」だ。恐らくは1990年代の製品だろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16312462.jpg]()

ソフトフォーカス(軟焦点)レンズとしては希少な

AF対応品である。AFのソフトレンズの機種数は非常に

少なく、過去において数機種しか存在していない。

AFがある事の優位点であるが、ソフトフォーカスレンズは

ピント合わせが非常に困難であり、MFソフトレンズでは、

光学ファインダーやライブビュー背面モニター、EVF等では、

まずピントは分からない。

頼みの綱のMFアシスト(ピーキングや画面拡大機能)も

殆ど有効には働かず、どこにピントが合っているかは、

まずわからないのだ。

この問題を回避するには、基本的には3つの方法がある、

1つは、(希少な)AFソフトフォーカスレンズを用いる事。

2つは、ソフトレンズを絞り込む事で、球面収差は急激に

減少し、通常レンズと同等の写りになるから、そこで

ピント合わせ行い、撮影前に絞りを開けて、適正な

軟焦点効果に戻してから撮影する。

3つ目、AF精度が非常に高い(デジタル)一眼レフを用い、

MFソフトフォーカスレンズを使うと、フォーカスエイド

が、かろうじて効く場合があり、それを参考にして

撮影する。

まあ、この3つしか対処の方法が無い状態であるのだが・・

近年、私の方で、新しい対処方法を発見している。

4、自作の超高精度ピーキングアルゴリズムは、撮影した

写真において、ピーキングの後掛けが出来、かつ

このアルゴリズムはソフトフォーカス時にも有効なので

多数のピント位置を変えて撮った写真の中から、この

ソフトで解析した適正なピント位置のものを選別する。

(プログラミングシリーズ「ピーキング」記事参照)

ただ、4の方法は、極めて特殊な例であり一般的では無い。

そして、一般に「ソフト(フォーカス)レンズ」の用途が

あるかどうか? は、かなり疑問である。

ソフトレンズが本当に誰でもが必要なものであれば、現代

のレンズ市場でも沢山の現行品が出ていておかしく無いが、

実際にはそれは無く、主に銀塩時代での、数える程の

(十数機種程度)製品が販売されていたに過ぎない。

それから、僅かではあるが、現代でも「安原製作所」や

「LENSBABY」等から、新製品のソフトレンズが一応販売

されている。(別途紹介済み/紹介予定)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16312465.jpg]()

なお、本レンズはソフト(フォーカス)レンズと言っても、

常に軟焦点描写になる訳では無く、絞り値とは別建ての

ソフト量調整リングにより、描写傾向を変える事が出来る。

(注:ソフト量=0の場合の描写力が好評価されるケースも

あるが、実際のところは、他の高性能100mm級単焦点には

描写力的には敵わない。それは本シリーズで他の100mm

級レンズと比較すれば、容易に実感できる事実だ)

最後に注意点であるが、本レンズの場合は現在流通数が

極めて少なく、レア品となってしまっている。

もし見つけた場合、適正相場は3万円以下、その根拠は

他の多くのMFソフトレンズの中古相場は1~2万円

程度であるから、そこにAFの付加価値を加味したと

しても、3万円がいいところであると思われるからだ。

本レンズは、それ以上の価格(35,000円)で買って

しまっているので、コスパ点は低く評価されている。

---

さて、次の100mmレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16313047.jpg]()

レンズ名:CONTAX Makro-Planar T* 100mm/f2.8 AEJ

レンズ購入価格:82,000円(中古)

使用カメラ:PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)

1980年代後半頃に発売と思われるMF中望遠等倍マクロ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16313125.jpg]()

1990年代では、定価約20万円という高額なレンズで

あったが故に、初級マニア層等に「神格化」された

レンズである。

しかし、「値段が高いから良いレンズだ」という公式は

成り立たず、「神格化」は、やりすぎであったと思う。

本レンズは使いこなしがとても困難であり、

「レンズ・マニアックス第11回~使いこなしが難しい

レンズ編(前編)」で、ワーストランキングにランクイン

した、いわく付きのレンズだ。

しかし、「使いこなしが難しいから悪いレンズだ」という

公式もまた成り立たない。

本レンズの基本的な描写力は悪くは無く、それ故に、

この「B決勝戦」にノミネートされている次第だ。

だが、価格や操作性等の多くの弱点を持つレンズが故に

「100mm決勝戦」には進出出来ない事も、また確かであろう。

多面的な評価をすればする程、何か1つでも弱点があれば

それは良いレンズだとは言えなくなり、本ブログで定義

するところの名玉の条件(=多くの評価項目の平均値が

5点満点で4点を超えるもの)にも、当てはまらなくなる。

ただ、幸いにして、近年においては、本レンズもおよそ

30年以上も前のオールドレンズであるが故に、発売時

定価のおよそ1/4~1/5の、4~5万円で入手が可能だ。

もし、昔の時代の感覚のままで「CONTAXのレンズは

世界のカールツァイス社が設計しているから、神レンズだ」

と信じているのであれば、昔よりも、ずいぶんと安価に

なった本レンズを入手して、実際に使ってみればよい。

まあ、恐らく、「使いこなし困難度ワースト5位」の

難関に阻まれて、相当に苦戦するかと思われる。

ただまあ、それも練習であり、そして、ツァイスや

CONTAXというブランドが、どのように信奉されて神格化

されてきたのか? その歴史を知る上でも、自分の目で

それを確かめてみるのも悪く無いのではなかろうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16313795.jpg]()

それから、そもそも初級マニア層等の「神レンズ」という

表現も気に入らない。他にボキャブラリーが無いのか?と

思ってしまうし、あえてその表現を許したとしても、では

どこがどうだから「神」なのだ、という根拠を示したら

どうだろうか? なんだか「思い込み」とか「流行の言葉

だから」というだけで物事を語っているのではなかろうか?

とも思えてしまう。

---

では、5本目のレンズ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16314348.jpg]()

レンズ名:アルセナール MC KALEINAR-5N (100mm/f2.8)

レンズ購入価格:3,000円(中古)

使用カメラ:SONY α7 (フルサイズ)

こちらはウクライナ・キエフ製のレンズであるが、

恐らくは1980年代の製造と思われるので、その時代は

「旧ソ連」だから、「ロシアンレンズ」とも言えるの

かもしれない。(まあ、この定義はどうでも良い話だ)

なお、キリル(ロシア)文字の変換は面倒なので、

上記製品名は、便宜上、英語綴りとしてしている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16314359.jpg]()

NIKON(F)風マウントであるが、そのまま銀塩/デジタル

のNIKON一眼レフに装着するのは大変危険である。

この事は、毎回のロシアンレンズ記事で注意喚起して

いるが、今回も同様、NIKON Df等には直接装着せず、

マウントアダプターを介してミラーレス機で使う事が

基本である。そうすれば、万が一、レンズが外れなく

なったとしても、そのアダプターが一個犠牲となり

そのレンズ専用となるだけで済む。

本レンズは銀塩時代末期に、同じレンズを2本所有して

いた。しかし、その内1本は当時のNIKON 銀塩(MF/AF)

一眼レフにはどうしても嵌らず(装着できず)、やむなく

廃棄処分とし、本レンズを残した次第である。

これの原因はまあ、「個体差」であろう。

本レンズは、「アルセナール(旧:国営工場、現:企業)

で作られた」と前述したが、旧ソ連の当時での製品製造

体制は複雑で、同じ製品でも、複数の分散された国営

工場で並行して生産されたケースもあると聞く。

だから、ロシアンレンズに良くある「製造固体差」も、

もし、そういう状況(複数箇所で製造)であれば、

わからない話でも無い。

いずれにしても、安全を期す為、ロシアンレンズは

直接、一眼レフには装着しない事を強く推奨する。

レンズが嵌らない、外れない、撮影すると(カメラが)

故障してしまう、等の重大な問題が発生する危険性が

あるのだ。

(参考までに余談だが、所有している「NIKON Df」は、

オールド等のレンズ装着汎用性が高い機体故に、購入後

4~5年程、様々な、怪しげな古いレンズの母艦として

数万枚の撮影をこなしていたが、ごく最近、レンズ後部

の絞り込みレバーを叩く機構(レバー)が故障して、全く

動かなくなってしまった。長年、無理をさせていた事に

よる劣化、またはひっかかりであろう。

この状態だとレンズ側の絞りが動かず、多くの写真が

露出オーバーとなってしまい、相当に慌てたが・・

幸い、なんとか自力で補修する事が出来て、助かった。

修理に出したら、恐らく数万円コースであっただろう。

「怪しげなレンズは、直接一眼レフに装着しない事」と

常々記事に書いているだけに、大きな反省事項であった)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16314340.jpg]()

さて、安全に留意して本レンズを使用した場合であるが、

そこそこ良く写る事が、最大の長所となるであろう。

アルセナール製のレンズは何本か所有しているが

1980年代前後の製品のいくつかは性能が良く、特に

旧ソ連の中では、優秀な技術を持つ「工場」であったと

推測される。

さらに言えば、価格が安価だ。

現代の感覚からすれば、3000円は異常に安価ではあるが、

銀塩時代1990年代の中古カメラブームの時代において、

ソビエト崩壊後に日本国内市場に流通が盛んとなった、

それら「ロシアンレンズ」の価格は、中古であれば、

3000円~8000円、新品であっても5000円~2万円

程度であって、「高価なロシアンレンズ」などは、

そもそも有り得ない話であった。

だが、そこから20数年が経過し、ロシアンレンズの流通

も減り、ロシアン等は見た事も使ったことも無いような

デジタル時代からの新規(初級)マニア層等が、

初「先輩マニアから聞いたけど、ロシアン(レンズ)って

良く写るのだろう? オレも探してみようかな?」

とかなってしまい・・

標準的な中古相場も、ロシアン自体の数が少ないから、

もう基準が無くなってしまっていて、2万円~5万円と

いった高値相場で取引されるケースも良く見かけるのだ。

ここは強く言っておくが、ロシアンレンズの特徴は

オールド名レンズの、準コピー設計である場合が多く、

「安価に、それらの名レンズの雰囲気を味わえる」

が正解であり、それ以上でも、それ以下でも無い。

よって、「ロシアン」に過剰な期待を持つのは禁物だ。

そして、もし高価に買ってしまったら、恐ろしくコスパの

悪い買い物となるので、くれぐれもその点は要注意だ。

----

次は本記事ラストの100mm(級)レンズとなる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_17212265.jpg]()

レンズ名:SIGMA (AF) MACRO 105mm/f2.8 EX DG

レンズ購入価格:25,000円(中古)

使用カメラ:NIKON D500(APS-C機)

2000年代前半に発売と思われる、フルサイズ対応等倍

AF中望遠マクロレンズ。DGという名称は、デジタル対応

という意味と思いきや、実はフルサイズ対応という意味。

よって、そもそもDG銘が無くてもデジタル機で利用する

事は可能だ。

ただし2000年以前のSIGMA製レンズは、2000年以降の

CANON機(一眼)(や、一部の他社一眼)と相性が悪く、

使用できないケースもあるので、その点、要注意である。

また、EXとは「高級レンズ」という意味だと思いきや、

これは「開放F値が変動しないレンズ」という意味との

事である。・・で、あれば、ズームはともかく、全ての

単焦点レンズは、開放F値など変動しようが無いので

当たり前の話ではなかろうか? どうもこの時代

(2000年代頃)のSIGMAの型番命名ルールは、

一貫性や論理性が無いように思えてならない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16315578.jpg]()

本レンズは、極めて描写力の高い中望遠マクロであり、

気にいったので異マウントで2本を所有している。

私は約400本の交換レンズを所有しているが、同一の

レンズを異マウントで複数購入したケースは、そう多く

は無く、それは、

・SIGMA (AF) MACRO 105mm/f2.8 EX DG

・TAMRON AF 200-400/f5.6 LD IF (Model 75D)

・TAMRON SP AF90mm/f2.8 MACRO (Model 172E)

・TAMRON SP AF200-500mm/f5-6.3 Di LD (Model A08)

・COSINA MC 20mm/f3.8 (Macro)

・七工匠(7 Artisans) 55mm/f1.4

の6つだ。これらは、性能あるいは実用性が高いレンズで

あるので、マウントアダプター等で共用できない範囲の

異マウントで複数を購入している。

本レンズは、その後の時代において、超音波モーターや

手ブレ補正機構が内蔵され、残念ながら高価になって

しまった。まあ、メーカー側としては、それらを付加価値

として値上げをしていかないと、(後年において)縮退した

交換レンズ市場で事業が維持できない訳だから、ある意味

やむを得ない措置だ、と思っている事だろう。

また、ユーザー側としても、新製品が、従来製品に比べて

大きく性能が向上しているのであれば、それによる値上げ

は許容範囲と見なす事もできるだろう。

しかし、そこで新規に搭載される「付加価値」が消費者側

にとって、魅力的では無い(または意味が無い)ケースの

場合はどうであろうか?

具体的には、本レンズのような中望遠マクロは、精密な

ピント合わせを要求される。最短撮影距離約31cmで

等倍撮影の場合、その被写界深度は、計算上では僅かに

1.5mm程度しか無い。

こういう状態であると、さしもの超音波モーターでも

合焦精度は絶対に不足してしまう、そうであれば、

超音波モーターは、被写界深度が深くなる中遠距離

撮影(例:撮影距離3mで、被写界深度は約14cm)

等の場合でしか有効では無く、その領域はマクロレンズ

の担当範囲では無い。そういう撮り方が主体となる

ならば、例えば前述の「AiAF DC-NIKKOR 105/2」を

持ち出せば済む話だ、そのレンズは超音波モーター

搭載では無いが、そこは被写体状況によりけりであろう。

また、超音波モーター搭載レンズの一部には、ピント

リングが無限回転式の仕様で、これで距離指標が存在

しない場合には、実用MF技法が殆ど使えなくなる。

この点は極めて大きな問題(重欠点)であるが、幸いに

して、一眼レフ用のマクロレンズで、そういう不条理な

仕様なものは数える程しかない(注:それでも存在する)

が、ミラーレス機用レンズは、その多くが、そういう

仕様であり、MF操作性が壊滅的に酷くなる。通常レンズ

ならば、AFオンリーでも使えなくは無いが、マクロの

場合では、MFが使えないと、お話にもならない。

また、(内蔵)手ブレ補正であるが、これも一般的

な近接(マクロ)撮影においては、被写体ブレ、

前後(距離ブレ)、シフトブレ等が頻発する為、

カメラやレンズ内蔵の手ブレ補正機能は、殆ど役に

立たない。これもまた、中遠距離撮影にしか効かない

機能であるし、そもそも100mm台の中望遠レンズでの

ビギナー層における手ブレ限界シャッター速度は、

超初級者であっても、1/250秒をキープすれば上等で

あるが為、そのあたりのシャッター速度を維持すれば

手ブレの心配は無い。

ましてや、近年のNIKON機やCANON機(一眼レフ)では

「AUTO-ISO時の低速限界設定」機能が入っているので、

それを利用者の腕前と撮影状況に応じて、1/100秒~

1/250秒程度に設定しておけば、手ブレ補正機能の

十分な代用になりうる。

まあつまり「超音波モーターが無くちゃ、手ブレ補正

が無くちゃ」と、駄々をこねるのは、上記の原理等を

まるで理解していない超ビギナー層での話だ。

したがって、中上級者層であれば、価格が跳ね上がって

しまった後継機種を買う必要はまるで無く、それらの

付加価値要素を搭載していない、旧型機種(本レンズ等)

を安価な中古相場で買えば良い訳だ。

そういう意味で、私も本レンズを2本も購入している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16315542.jpg]()

総括だが、描写力等に不満を感じる事は、まず無いで

あろう、なかなか優れた、名マクロである。

あえて言えば、TAMRON 90マクロ等と比較して、あまり

知られていない事が弱点であり、購入者が少ないから

中古流通量も少なくなってしまっている事だ。

たまたま見かけたらならば、2万円以下であれば「買い」

であろう。その相場で十分に買える筈であるし、

安価に買うほどに、コスパは最強レベルに到達する。

(参考:本レンズは、別シリーズ「ハイコスパレンズ

名玉編」で、第18位にランクインしている)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_16315692.jpg]()

さて、ここまでで「最強100mmレンズ選手権」における

「B決勝戦」の記事は終了だ。

個人用レンズ評価データベースを参照し、この6本の

レンズに順位をつけておこう。ここでは例によって、

あくまで総合(平均)評価点のみでのランキングだ。

1位:4.1点:NIKON DC105/2

2位:3.9点:OLYMPUS OM 100/2

3位:3.8点:SIGMA EX 105/2.8

4位:3.8点:CONTAX MP100/2.8

5位:3.6点:MINOLTA AF100/2.8 SOFT

6位:3.3点:KALEINAR 100/2.8

1位のDC105/2は、4点を超える名玉なので、本来ならば

決勝戦にノミネートされるレベルのレンズなのだが、

そちらの決勝戦には類似仕様のNIKONレンズがあった為、

やむなくB決勝にダウンエントリーしている。

まあ決勝戦においても、DC105/2を超える得点のレンズ

は、あまり無いかも知れないが・・・

2位、OM100/2は妥当な得点。ただし、レア物なので、

これをあまり褒める事も中古相場の高騰を招いてしまう

危険性があるかも知れない。入手困難につき非推奨だ。

3位、SIGMA 105/2.8は、現在においてはコスパが良い

マクロとして、一般に最も推奨できるレンズだ。こちらも

まあ、決勝戦に進むべきレンズであったかも知れない。

4位、Makro Planar 100/2.8は、描写力自体は

悪く無いのだが、使いこなしが極めて難しい事で、

「エンジョイ度」の評価点を大幅に下げたのが災いした。

5位、AF100/2.8SOFTは、現在レア品だ、これは非推奨。

6位、ロシアンのKALEINARは大健闘。普通、ロシアンの

レンズが、こうしたランキング記事に入ってくる事は

まず無い、そこには古今東西の銘レンズが存在している

からだ。もしランクインしていた場合では、ロシアンの

中では、極めて優秀なレンズである事を示している。

----

次回の本シリーズ記事は、

「100mm選手権、決勝戦」となる予定だ。

「最強レンズ選手権」シリーズだが、周知の通り、

オリンピックは延期になってしまった。

まあでも、このシリーズは焦点距離カテゴリーを

変えながら続けていこう。本シリーズでは、既に

50mmと35mmレンズのリーグ戦は全て終了している。

今回からは「サード・シーズン」として、100mm級

レンズのカテゴリーで最強レンズを決めて行こう。

Clik here to view.

なお、「50mm選手権」においては、所有する全ての

50mm級(または換算50mm級)レンズを対戦したが、

記事数が多く、極めて冗長になってしまった為、次の

「35mm選手権」では、所有レンズ全てを紹介せず、

上位ランカーのレンズをノミネートして「B決勝戦」

以上の対戦とした。残る下位ランクの35mmレンズは

「レンズマニアックス」「特殊レンズ超マニアックス」

等の記事で、まとめて紹介予定だ。

この100mm(級)レンズも同様、上位ランカーとなる

レンズ群で「B決勝戦」(=下位決勝戦)および

「決勝戦」を行う事としよう。

(このリーグ戦に残れなかった100mm級レンズも

多数あるのだが、いずれ他の記事でまとめて紹介する)

で、今回の記事では、「B決勝戦」にエントリーされる

6本の100mm級レンズを紹介(対戦)して行こう。

100mm級とは、「実焦点距離が100mm~110mm

の写真用交換レンズ」と定義する。対応フォーマット

(≒センサーサイズ)は問わない予定だったが、

たまたま、全てフルサイズ(or銀塩35mm判)対応

レンズとなっている。

----

まずは最初の100mmレンズ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:35,000円(中古)(以下、OM100/2)

使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

発売年不明、恐らくは1980年代頃と思われるMF単焦点

(大口径)中望遠レンズ。

本OM100/2は、描写力や総合性能に優れたレンズである。

私の個人評価データベースでもかなりの高得点が得られて

いて、あと一歩で決勝進出できるくらいの位置づけだ。

Clik here to view.

高性能のものが、とても多い。

この理由は、設計手法にポイントがあると思われる。

恐らくだが、完成度の高い50mm/F1.4級レンズの設計を

2倍程度にスケールアップすれば、計算上、このスペック

のレンズとなる事が理由なのかも知れない。

(本レンズOM100/2も6群7枚構成と、大口径50mm

級のレンズ構成に近いスペックとなっている)

で、そういう拡大・縮小設計は、元となるレンズの特徴を

大きく引き継ぐ事が、近年の中国製の安価なジェネリック

レンズ(過去の名レンズの設計を1/2~2/3程度に縮小し、

ミラーレス機用とする等)を色々と入手し、研究する事で

わかって来た。

したがって、100mm/F2級のレンズは昔から設計が

容易であるからか?銀塩MF/AF時代に、各メーカーから

類似のスペックのレンズが何機種も発売されている。

(ただし、勿論だが、50mm/1.4の2倍拡大設計では

無い100mm級レンズも、いくつも存在している)

さらに、それらを比較研究してみると、小型化した設計

の場合、あまり描写力上の優位点は無くなり、ボケ質

破綻が頻発するようになって、使いにくいレンズと

なってしまっているものも一部に存在している。

比較的大型のままで設計されたもの(本OM100/2は、小型

軽量のレンズが多いOM-SYSTEMの中では大型の類である。

例えば、OMの同じ100mmのF2.8版より2倍以上も重い)

については、どれも描写力は良好であるように思われる。

本レンズのみに備わる特徴としては、最短撮影距離が、

70cmと、100mm級レンズにおいては異常な迄に寄れる

仕様となっている事だ。普通、レンズの最短撮影距離は、

「焦点距離の10倍則」により、100mmレンズの場合は

1m前後となってしまう。

本レンズでの最大撮影倍率のスペックは非公開であるが

計算してみると、フルサイズ時で1/7倍程度となる。

これを今回のように、μ4/3機に装着し、かつデジタル

テレコンを2倍で使うならば、換算焦点距離400mm

開放F値F2、撮影距離70cm、最大撮影倍率約0.6倍弱の、

ほとんど望遠マクロ的な用途として使う事も出来る。

まあ、フルサイズ機での使用ならば、人物撮影等に向き、

小型センサー機で使うならば、自然観察用途に、と、

なかなか汎用性の高いレンズであろう。

Clik here to view.

中古市場には、まず流通していないし、あったとしても

希少価値から投機対象となり、高価であろう。

レンズ自体の絶対的価値としては、私の購入価格通りの

35,000円程度。もし偶然見かけたとしても、これよりも

相場が高価であったら、コスパが悪いと見なし、買い控え

しておくのが良いと思われる。

---

では、次の100mm(級)レンズ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:70,000円(中古)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

1993年発売のAF大口径中望遠レンズ。

「DC(デ・フォーカス)機構」については、過去記事で

何度も紹介しているので、今回はごく簡単に・・

これは、レンズに付いている「DC環」を、F(前)又は

R(後)に、設定した通常の絞り値(F)と同じ値になる

まで廻すと、球面収差等が補正され、設定した側

(F/R、前/後)の、ボケ質が綺麗になる仕組みだ。

Clik here to view.

この効果は良くわからない為、「DC環」の値を絞り値を

超えて調整してしまうと、球面収差等が過剰に発生し、

軟焦点(ソフトフォーカス)化された描写となってしまう。

また、設定したDC環での方向(F/R)と、逆方向のボケ質

は悪化する。(例:「DC環」をR方向にセットすると、

合焦位置よりも近い部分、つまり「前ボケ」が汚くなる)

これは結構難解な機能なので、初級中級層等では、何を

どうしたら良いのかわからないし、結果としての効能も

まず理解出来ない。

あるいは上級層や専門評論家層においても、このように、

過去に前例が全く無い特殊構造のレンズを正しく使う為の

撮影技能や概念知識を持ち合わせている訳でも無いという

ケースも、多々ある事であろう。

だから、本レンズを正当に評価している事例や情報は

極めて少ない、という残念な状況だ。

で、あまりに世間での理解が得られなかったからか?

DC機構を持つレンズは、DC105/2とDC135/2の2機種

(正確には派生型を含めて3機種)だけで終了だ。

(注:「終了」と言っても、現代に至るまで継続販売

が続いている、という超ロングセラーレンズである)

(追記:2020年秋頃に「旧製品」扱い、すなわち

生産終了となった)

もし本レンズの効能が多くのユーザー層に理解されていた

のであれば、NIKONあるいは他社でも、沢山の類似機構の

レンズが開発・発売された筈なのだが、実際にはそれは

無く、発売後約30年を経過した現在においても、

DC機構搭載レンズは、上記の2機種のみに限られる。

まあ、DC機構に限らず、メーカー側の設計思想が

斬新あるいは高度すぎて、ユーザー側がついてこれなく

なってしまった例は、他にもいくつかある。

少しだけ事例をあげておけば、

PENTAX Zシリーズの「ハイパー操作系」(1990年代~)

MINOLTAのSTF(アポダイゼーション)レンズ(1998年~)

MINOLTAの「メータードマニュアル」機能(1998年~2001年)

SONY NEX-7の「動的操作系」(2012年)

等のケースがあると思う。

また、原理理解および撮影技法的に困難な事例は

「シフト&ティルト」「ソフトフォーカス」「収差レンズ」

「三次元的ハイファイ」などが存在する。

ただ、本当に、これらの機能や仕様が難解なのか?と

いうと、実際にはさほど難しくは無い。別に複雑な計算等

をしたり、複雑な操作手順を暗記するなどの必要も無い。

要は、ビギナー層等では、それらの「概念」が全く理解

できないので、使いこなせないだけである。

(注:ビギナー層に限らず、機材の「原理理解」を

一切しようとしないユーザー層全般で、その課題がある)

で、まず、ビギナー層の場合「カメラの使い方を学ぶ」

という発想を持ってしまう事が最大の問題点であろう。

これはカメラに限らず、パソコン等でも同じなのだが、

「ワードやエクセルの使い方を学ぶ」という誤まった

発想である。つまり、ワードやパワポ等は文章や資料等

を作る為の、単なる「ツール(道具)」なのである。

だから、「まずは使い方を学ぶ」のではなく、それらの

ツールで何をやりたいか?を第一に考えなければならない。

その目的を達成する為に、ツールに備わっている機能を

調べたり、それを活用する、という順序が正しい。

その「目的」が何も無い状態で、フォントの選び方とか、

グラフの表示方法の種類を学んでも、無意味なのだ。

カメラ(レンズ)も全く同様、ユーザーが求める写真の

用途・目的などがまず存在し、ついで撮るべき被写体が

あって、それをどう撮りたいかの意図が存在し、そこから

何を表現したいのかを決め、その上で、カメラの設定を

変えたりレンズを交換したりする訳だ。

「最初にカメラを買って、その使い方を覚える」という

のは、物事の順序が完全に逆であろう。

さらに言えば、料理とかでも全く同様だ。

料理が上手く出来ない人は、すぐにレシピ本やレシピWeb

を頼って参照してしまうのだが、それでは、単なる習い事

であって、どんな理由で、どんな料理を作りたいのか?の

意識が無いならば、永久に「習い事」から脱却できない。

あるいは、包丁の使い方などを学んでも、技能向上以外

には、あまり意味が無い。例えば、何の料理を作るかを

考えずに、いきなり玉葱を微塵切りにして(練習をして)

も、そこから何を作るか、決めれるのだろうか?

そうでは無くて、「家族の好物のハンバーグを作りたい」

とかいう目的や理由があって、そこの目的を達成する為に

まずは玉葱を微塵切りにする事から始める訳だ。

上手く微塵切りが出来ないのならば、またそこで練習を

する為の意義や必要性が生じる事となる。この流れで

あれば、何ら問題は無い。

前述のように、物事の順序が全くデタラメな事をやって

しまい、そうした誤まった意識を持っていると、例えば

カメラにおいても「露出補正をするには、どういう操作を

すれば良いのですか?」と、まるっきり、結果と経緯

(プロセス)が逆転している「習い方」をしてしまう。

だが、残念ながら、ビギナー層の、ほぼ100%は、

そのように、本来あるべき物事の順序とは全く反対の

概念をカメラ(写真撮影)の技能習得に対して求めて

しまう訳だ。

何故それが間違っているか?は、そのユーザーにおいて

「何の為に露出補正を掛けるのか?」という、最も

重要な理由が、ぽっかりと欠けてしまっているからだ。

ちなみに、その答えは「そういう表現を得たいが為に

露出補正を掛ける」が正解であって、一般的に良く

言われる「白い被写体はプラス補正とし、黒い被写体は

マイナスとする」は、そういう操作を行う事自体は

誤りでは無いが、その目的について理解していない事と

なり、それでは、単に「試験に出る公式を覚えるだけ」

の行為と同じとなってしまう。

さらに、もし上記の理由を「被写体における色毎の

光線反射率の差異を補正し適正露出を得る為」と答えた

ならば、それは教科書的(原理的)には正解だが、

実践的には誤りだ。

何故ならば、常に「適正露出」を得る事だけが

正当な写真の「表現」では無いからである・・

よって、「映像表現を得る為に露出補正を掛ける」

これが正しい回答だが、じゃあ「いくつ(何EV)

かけるのか?」と聞かれても、答えようが無い。

写真における「表現」(や目的)は、ユーザー毎に

個々にまちまちである、唯一の正解等は存在しない。

Clik here to view.

詳細を書くよりも、ずっとずっと重要な事である。

すなわち、

「DC機構の設定は、どのように操作するのか?」

ではなく、まず、これの原理・概念を理解した上で、

「何をどう撮りたいが為に、DC機構をどう使うのか?」

という思考法が正しい訳だ。

こうした思考プロセスが出来なければ、高額な撮影

機材等に備わる、様々な高度や特殊な機能は、全て、

宝の持ち腐れになってしまう。

---

では、3本目の100mmレンズ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:35,000円(中古)

使用カメラ:SONY α65 (APS-C機)

現代において殆ど情報すらも残っていない、ある意味

「幻のレンズ」だ。恐らくは1990年代の製品だろう。

Clik here to view.

AF対応品である。AFのソフトレンズの機種数は非常に

少なく、過去において数機種しか存在していない。

AFがある事の優位点であるが、ソフトフォーカスレンズは

ピント合わせが非常に困難であり、MFソフトレンズでは、

光学ファインダーやライブビュー背面モニター、EVF等では、

まずピントは分からない。

頼みの綱のMFアシスト(ピーキングや画面拡大機能)も

殆ど有効には働かず、どこにピントが合っているかは、

まずわからないのだ。

この問題を回避するには、基本的には3つの方法がある、

1つは、(希少な)AFソフトフォーカスレンズを用いる事。

2つは、ソフトレンズを絞り込む事で、球面収差は急激に

減少し、通常レンズと同等の写りになるから、そこで

ピント合わせ行い、撮影前に絞りを開けて、適正な

軟焦点効果に戻してから撮影する。

3つ目、AF精度が非常に高い(デジタル)一眼レフを用い、

MFソフトフォーカスレンズを使うと、フォーカスエイド

が、かろうじて効く場合があり、それを参考にして

撮影する。

まあ、この3つしか対処の方法が無い状態であるのだが・・

近年、私の方で、新しい対処方法を発見している。

4、自作の超高精度ピーキングアルゴリズムは、撮影した

写真において、ピーキングの後掛けが出来、かつ

このアルゴリズムはソフトフォーカス時にも有効なので

多数のピント位置を変えて撮った写真の中から、この

ソフトで解析した適正なピント位置のものを選別する。

(プログラミングシリーズ「ピーキング」記事参照)

ただ、4の方法は、極めて特殊な例であり一般的では無い。

そして、一般に「ソフト(フォーカス)レンズ」の用途が

あるかどうか? は、かなり疑問である。

ソフトレンズが本当に誰でもが必要なものであれば、現代

のレンズ市場でも沢山の現行品が出ていておかしく無いが、

実際にはそれは無く、主に銀塩時代での、数える程の

(十数機種程度)製品が販売されていたに過ぎない。

それから、僅かではあるが、現代でも「安原製作所」や

「LENSBABY」等から、新製品のソフトレンズが一応販売

されている。(別途紹介済み/紹介予定)

Clik here to view.

常に軟焦点描写になる訳では無く、絞り値とは別建ての

ソフト量調整リングにより、描写傾向を変える事が出来る。

(注:ソフト量=0の場合の描写力が好評価されるケースも

あるが、実際のところは、他の高性能100mm級単焦点には

描写力的には敵わない。それは本シリーズで他の100mm

級レンズと比較すれば、容易に実感できる事実だ)

最後に注意点であるが、本レンズの場合は現在流通数が

極めて少なく、レア品となってしまっている。

もし見つけた場合、適正相場は3万円以下、その根拠は

他の多くのMFソフトレンズの中古相場は1~2万円

程度であるから、そこにAFの付加価値を加味したと

しても、3万円がいいところであると思われるからだ。

本レンズは、それ以上の価格(35,000円)で買って

しまっているので、コスパ点は低く評価されている。

---

さて、次の100mmレンズ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:82,000円(中古)

使用カメラ:PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)

1980年代後半頃に発売と思われるMF中望遠等倍マクロ。

Clik here to view.

あったが故に、初級マニア層等に「神格化」された

レンズである。

しかし、「値段が高いから良いレンズだ」という公式は

成り立たず、「神格化」は、やりすぎであったと思う。

本レンズは使いこなしがとても困難であり、

「レンズ・マニアックス第11回~使いこなしが難しい

レンズ編(前編)」で、ワーストランキングにランクイン

した、いわく付きのレンズだ。

しかし、「使いこなしが難しいから悪いレンズだ」という

公式もまた成り立たない。

本レンズの基本的な描写力は悪くは無く、それ故に、

この「B決勝戦」にノミネートされている次第だ。

だが、価格や操作性等の多くの弱点を持つレンズが故に

「100mm決勝戦」には進出出来ない事も、また確かであろう。

多面的な評価をすればする程、何か1つでも弱点があれば

それは良いレンズだとは言えなくなり、本ブログで定義

するところの名玉の条件(=多くの評価項目の平均値が

5点満点で4点を超えるもの)にも、当てはまらなくなる。

ただ、幸いにして、近年においては、本レンズもおよそ

30年以上も前のオールドレンズであるが故に、発売時

定価のおよそ1/4~1/5の、4~5万円で入手が可能だ。

もし、昔の時代の感覚のままで「CONTAXのレンズは

世界のカールツァイス社が設計しているから、神レンズだ」

と信じているのであれば、昔よりも、ずいぶんと安価に

なった本レンズを入手して、実際に使ってみればよい。

まあ、恐らく、「使いこなし困難度ワースト5位」の

難関に阻まれて、相当に苦戦するかと思われる。

ただまあ、それも練習であり、そして、ツァイスや

CONTAXというブランドが、どのように信奉されて神格化

されてきたのか? その歴史を知る上でも、自分の目で

それを確かめてみるのも悪く無いのではなかろうか?

Clik here to view.

表現も気に入らない。他にボキャブラリーが無いのか?と

思ってしまうし、あえてその表現を許したとしても、では

どこがどうだから「神」なのだ、という根拠を示したら

どうだろうか? なんだか「思い込み」とか「流行の言葉

だから」というだけで物事を語っているのではなかろうか?

とも思えてしまう。

---

では、5本目のレンズ。

Clik here to view.

レンズ購入価格:3,000円(中古)

使用カメラ:SONY α7 (フルサイズ)

こちらはウクライナ・キエフ製のレンズであるが、

恐らくは1980年代の製造と思われるので、その時代は

「旧ソ連」だから、「ロシアンレンズ」とも言えるの

かもしれない。(まあ、この定義はどうでも良い話だ)

なお、キリル(ロシア)文字の変換は面倒なので、

上記製品名は、便宜上、英語綴りとしてしている。

Clik here to view.

のNIKON一眼レフに装着するのは大変危険である。

この事は、毎回のロシアンレンズ記事で注意喚起して

いるが、今回も同様、NIKON Df等には直接装着せず、

マウントアダプターを介してミラーレス機で使う事が

基本である。そうすれば、万が一、レンズが外れなく

なったとしても、そのアダプターが一個犠牲となり

そのレンズ専用となるだけで済む。

本レンズは銀塩時代末期に、同じレンズを2本所有して

いた。しかし、その内1本は当時のNIKON 銀塩(MF/AF)

一眼レフにはどうしても嵌らず(装着できず)、やむなく

廃棄処分とし、本レンズを残した次第である。

これの原因はまあ、「個体差」であろう。

本レンズは、「アルセナール(旧:国営工場、現:企業)

で作られた」と前述したが、旧ソ連の当時での製品製造

体制は複雑で、同じ製品でも、複数の分散された国営

工場で並行して生産されたケースもあると聞く。

だから、ロシアンレンズに良くある「製造固体差」も、

もし、そういう状況(複数箇所で製造)であれば、

わからない話でも無い。

いずれにしても、安全を期す為、ロシアンレンズは

直接、一眼レフには装着しない事を強く推奨する。

レンズが嵌らない、外れない、撮影すると(カメラが)

故障してしまう、等の重大な問題が発生する危険性が

あるのだ。

(参考までに余談だが、所有している「NIKON Df」は、

オールド等のレンズ装着汎用性が高い機体故に、購入後

4~5年程、様々な、怪しげな古いレンズの母艦として

数万枚の撮影をこなしていたが、ごく最近、レンズ後部

の絞り込みレバーを叩く機構(レバー)が故障して、全く

動かなくなってしまった。長年、無理をさせていた事に

よる劣化、またはひっかかりであろう。

この状態だとレンズ側の絞りが動かず、多くの写真が

露出オーバーとなってしまい、相当に慌てたが・・

幸い、なんとか自力で補修する事が出来て、助かった。

修理に出したら、恐らく数万円コースであっただろう。

「怪しげなレンズは、直接一眼レフに装着しない事」と

常々記事に書いているだけに、大きな反省事項であった)

Clik here to view.

そこそこ良く写る事が、最大の長所となるであろう。

アルセナール製のレンズは何本か所有しているが

1980年代前後の製品のいくつかは性能が良く、特に

旧ソ連の中では、優秀な技術を持つ「工場」であったと

推測される。

さらに言えば、価格が安価だ。

現代の感覚からすれば、3000円は異常に安価ではあるが、

銀塩時代1990年代の中古カメラブームの時代において、

ソビエト崩壊後に日本国内市場に流通が盛んとなった、

それら「ロシアンレンズ」の価格は、中古であれば、

3000円~8000円、新品であっても5000円~2万円

程度であって、「高価なロシアンレンズ」などは、

そもそも有り得ない話であった。

だが、そこから20数年が経過し、ロシアンレンズの流通

も減り、ロシアン等は見た事も使ったことも無いような

デジタル時代からの新規(初級)マニア層等が、

初「先輩マニアから聞いたけど、ロシアン(レンズ)って

良く写るのだろう? オレも探してみようかな?」

とかなってしまい・・

標準的な中古相場も、ロシアン自体の数が少ないから、

もう基準が無くなってしまっていて、2万円~5万円と

いった高値相場で取引されるケースも良く見かけるのだ。

ここは強く言っておくが、ロシアンレンズの特徴は

オールド名レンズの、準コピー設計である場合が多く、

「安価に、それらの名レンズの雰囲気を味わえる」

が正解であり、それ以上でも、それ以下でも無い。

よって、「ロシアン」に過剰な期待を持つのは禁物だ。

そして、もし高価に買ってしまったら、恐ろしくコスパの

悪い買い物となるので、くれぐれもその点は要注意だ。

----

次は本記事ラストの100mm(級)レンズとなる。

Clik here to view.

レンズ購入価格:25,000円(中古)

使用カメラ:NIKON D500(APS-C機)

2000年代前半に発売と思われる、フルサイズ対応等倍

AF中望遠マクロレンズ。DGという名称は、デジタル対応

という意味と思いきや、実はフルサイズ対応という意味。

よって、そもそもDG銘が無くてもデジタル機で利用する

事は可能だ。

ただし2000年以前のSIGMA製レンズは、2000年以降の

CANON機(一眼)(や、一部の他社一眼)と相性が悪く、

使用できないケースもあるので、その点、要注意である。

また、EXとは「高級レンズ」という意味だと思いきや、

これは「開放F値が変動しないレンズ」という意味との

事である。・・で、あれば、ズームはともかく、全ての

単焦点レンズは、開放F値など変動しようが無いので

当たり前の話ではなかろうか? どうもこの時代

(2000年代頃)のSIGMAの型番命名ルールは、

一貫性や論理性が無いように思えてならない。

Clik here to view.

気にいったので異マウントで2本を所有している。

私は約400本の交換レンズを所有しているが、同一の

レンズを異マウントで複数購入したケースは、そう多く

は無く、それは、

・SIGMA (AF) MACRO 105mm/f2.8 EX DG

・TAMRON AF 200-400/f5.6 LD IF (Model 75D)

・TAMRON SP AF90mm/f2.8 MACRO (Model 172E)

・TAMRON SP AF200-500mm/f5-6.3 Di LD (Model A08)

・COSINA MC 20mm/f3.8 (Macro)

・七工匠(7 Artisans) 55mm/f1.4

の6つだ。これらは、性能あるいは実用性が高いレンズで

あるので、マウントアダプター等で共用できない範囲の

異マウントで複数を購入している。

本レンズは、その後の時代において、超音波モーターや

手ブレ補正機構が内蔵され、残念ながら高価になって

しまった。まあ、メーカー側としては、それらを付加価値

として値上げをしていかないと、(後年において)縮退した

交換レンズ市場で事業が維持できない訳だから、ある意味

やむを得ない措置だ、と思っている事だろう。

また、ユーザー側としても、新製品が、従来製品に比べて

大きく性能が向上しているのであれば、それによる値上げ

は許容範囲と見なす事もできるだろう。

しかし、そこで新規に搭載される「付加価値」が消費者側

にとって、魅力的では無い(または意味が無い)ケースの

場合はどうであろうか?

具体的には、本レンズのような中望遠マクロは、精密な

ピント合わせを要求される。最短撮影距離約31cmで

等倍撮影の場合、その被写界深度は、計算上では僅かに

1.5mm程度しか無い。

こういう状態であると、さしもの超音波モーターでも

合焦精度は絶対に不足してしまう、そうであれば、

超音波モーターは、被写界深度が深くなる中遠距離

撮影(例:撮影距離3mで、被写界深度は約14cm)

等の場合でしか有効では無く、その領域はマクロレンズ

の担当範囲では無い。そういう撮り方が主体となる

ならば、例えば前述の「AiAF DC-NIKKOR 105/2」を

持ち出せば済む話だ、そのレンズは超音波モーター

搭載では無いが、そこは被写体状況によりけりであろう。

また、超音波モーター搭載レンズの一部には、ピント

リングが無限回転式の仕様で、これで距離指標が存在

しない場合には、実用MF技法が殆ど使えなくなる。

この点は極めて大きな問題(重欠点)であるが、幸いに

して、一眼レフ用のマクロレンズで、そういう不条理な

仕様なものは数える程しかない(注:それでも存在する)

が、ミラーレス機用レンズは、その多くが、そういう

仕様であり、MF操作性が壊滅的に酷くなる。通常レンズ

ならば、AFオンリーでも使えなくは無いが、マクロの

場合では、MFが使えないと、お話にもならない。

また、(内蔵)手ブレ補正であるが、これも一般的

な近接(マクロ)撮影においては、被写体ブレ、

前後(距離ブレ)、シフトブレ等が頻発する為、

カメラやレンズ内蔵の手ブレ補正機能は、殆ど役に

立たない。これもまた、中遠距離撮影にしか効かない

機能であるし、そもそも100mm台の中望遠レンズでの

ビギナー層における手ブレ限界シャッター速度は、

超初級者であっても、1/250秒をキープすれば上等で

あるが為、そのあたりのシャッター速度を維持すれば

手ブレの心配は無い。

ましてや、近年のNIKON機やCANON機(一眼レフ)では

「AUTO-ISO時の低速限界設定」機能が入っているので、

それを利用者の腕前と撮影状況に応じて、1/100秒~

1/250秒程度に設定しておけば、手ブレ補正機能の

十分な代用になりうる。

まあつまり「超音波モーターが無くちゃ、手ブレ補正

が無くちゃ」と、駄々をこねるのは、上記の原理等を

まるで理解していない超ビギナー層での話だ。

したがって、中上級者層であれば、価格が跳ね上がって

しまった後継機種を買う必要はまるで無く、それらの

付加価値要素を搭載していない、旧型機種(本レンズ等)

を安価な中古相場で買えば良い訳だ。

そういう意味で、私も本レンズを2本も購入している。

Clik here to view.

あろう、なかなか優れた、名マクロである。

あえて言えば、TAMRON 90マクロ等と比較して、あまり

知られていない事が弱点であり、購入者が少ないから

中古流通量も少なくなってしまっている事だ。

たまたま見かけたらならば、2万円以下であれば「買い」

であろう。その相場で十分に買える筈であるし、

安価に買うほどに、コスパは最強レベルに到達する。

(参考:本レンズは、別シリーズ「ハイコスパレンズ

名玉編」で、第18位にランクインしている)

Clik here to view.

「B決勝戦」の記事は終了だ。

個人用レンズ評価データベースを参照し、この6本の

レンズに順位をつけておこう。ここでは例によって、

あくまで総合(平均)評価点のみでのランキングだ。

1位:4.1点:NIKON DC105/2

2位:3.9点:OLYMPUS OM 100/2

3位:3.8点:SIGMA EX 105/2.8

4位:3.8点:CONTAX MP100/2.8

5位:3.6点:MINOLTA AF100/2.8 SOFT

6位:3.3点:KALEINAR 100/2.8

1位のDC105/2は、4点を超える名玉なので、本来ならば

決勝戦にノミネートされるレベルのレンズなのだが、

そちらの決勝戦には類似仕様のNIKONレンズがあった為、

やむなくB決勝にダウンエントリーしている。

まあ決勝戦においても、DC105/2を超える得点のレンズ

は、あまり無いかも知れないが・・・

2位、OM100/2は妥当な得点。ただし、レア物なので、

これをあまり褒める事も中古相場の高騰を招いてしまう

危険性があるかも知れない。入手困難につき非推奨だ。

3位、SIGMA 105/2.8は、現在においてはコスパが良い

マクロとして、一般に最も推奨できるレンズだ。こちらも

まあ、決勝戦に進むべきレンズであったかも知れない。

4位、Makro Planar 100/2.8は、描写力自体は

悪く無いのだが、使いこなしが極めて難しい事で、

「エンジョイ度」の評価点を大幅に下げたのが災いした。

5位、AF100/2.8SOFTは、現在レア品だ、これは非推奨。

6位、ロシアンのKALEINARは大健闘。普通、ロシアンの

レンズが、こうしたランキング記事に入ってくる事は

まず無い、そこには古今東西の銘レンズが存在している

からだ。もしランクインしていた場合では、ロシアンの

中では、極めて優秀なレンズである事を示している。

----

次回の本シリーズ記事は、

「100mm選手権、決勝戦」となる予定だ。