「画像処理プログラミング」シリーズ第5回記事。

本シリーズ記事では、世の中に他に無い、全くの新しい

画像処理ソフトウェア(アプリケーション)を、完全な

自力(=他者のソースコードを引用禁止、OpenCV等の

外部ライブラリ使用禁止)で開発する事を主眼とし、

その開発におけるプロセスを紹介している。

![_c0032138_09094040.jpg]()

訳ではなく、あくまで個人的な「趣味」の範囲である。

一般的に、このレベル迄の高度な研究開発を趣味の範疇で

行う事は有り得ないが、まあ、そこは「どこまで趣味に

のめりこむか」であるから、その点については言及しない。

(なお、プログラム画面/開発画面等をコピーした画像は

周辺が汚く、見え難いが、これはWindowsのAero(エアロ)

機能が有効であり、Window枠が半透明化している為だ。

こういう記事においては、ちょっと説明画像が鬱陶しい

ので、その後はOSのAero機能を適宜OFFにもしているが、

本記事では、もう、このまま進めていくとしよう)

では、今回のソフトウェア開発(プログラミング)は、

写真の「ボケ質」の解析ソフトである。

まず「ボケ質」の話であるが、写真用交換レンズの種類

(性能・仕様)や、写真の撮り方(撮影技法)によっては、

写真の被写界深度外(アウトフォーカス)の「ボケ」部の

映像に、品質の良し悪し(一般に、柔らかい/固い等)の

差異が存在する事は、銀塩時代からカメラマニア層等には、

良く知られていた。

だが、「ボケ質」の良否の話は、マニア層から一般層

(一般アマチュアカメラマンの初級中級層)に迄は

伝播する事は無かった。

その理由だが・・

1)一般層ではボケ質の差異を判断できるだけの、多数

のレンズを所有している訳でもなく、また、それを

評価する為に必要な経験やスキルも持っていない。

2)ボケ質は、同じレンズであれば常に同様ではなく、

その時の被写体状況や撮り方(例:絞り値の設定等)に

よっても変化してしまう。(だから再現性が無い)

3)銀塩時代の一眼レフやレンジファインダー機、そして

勿論コンパクト機、さらにはデジタル一眼レフでは

撮影前にボケ質の良否の判定は、まず不可能で、実際に

撮ってから(銀塩ならば現像後)でなければ、ボケ質の

判断はできなかった。

4)そもそも「ボケ質」の意味や定義が曖昧であるし、

さらに曖昧な「ボケ味」等の用語も蔓延していた為、

科学的・論理的に、これを解釈する方法論が育たず、

「個人の好み」とか「気のせい」のような風潮と

なってしまっていた。

・・というのが、銀塩時代~2000年代での話である。

だが、2010年代からのミラーレス機時代においては、

様々な新旧レンズを、マウントアダプター等を介して

高性能なミラーレス機で利用できる時代となり、かつ

絞り込み(実絞り)測光と、高精細EVFの恩恵により、

撮影前にも「ボケ質」の差異が、ある程度わかるように

なってきた。(注:一眼レフの開放測光と、スクリーン

性能では、ボケ質は、撮影前には、まずわからない)

で、そういう状況で多数のレンズで大量の試写を行うと、

(私の場合、およそ400本のレンズで計100万枚以上)

ボケ質の良否が、だいたい系統的に判断(分析)できる

ようになり、さらには、同じレンズであっても撮影条件

(撮影距離、背景距離、絞り値、前景や背景の図柄)

により、ボケ質の良否が発生する(注:悪くなる場合は

「ボケ質の破綻」と、本ブログでは称している)事が

わかってきた。

・・さて、ここまでが「ボケ質」に係わる話だ。

もう1つ、「交換レンズの(性能)評価」の話をしておく。

2000年代までは、レンズの評価と言えば、「解像感」

(シャープネス)や「色収差」「周辺減光」「歪曲収差」

「逆光耐性」を判断し、さらには「コントラスト特性と発色」

(注:ここは銀塩時代迄の話、デジタル時代ではカメラ内や

レタッチ編集で、コントラストや色味は調整できる為、

レンズそのものの、この特性は重要視されていない)

を見る事が、中級層から上級層、あるいは専門評価者や

評論家層の間では一般的であった。

しかし、これらは「撮った写真を目で見れば、誰にでも

判断できる」要素ばかりである。したがって、ビギナー層

に至るまで、例えば、四角い被写体を撮って「これは歪曲

収差が出ているな、ダメなレンズだ!」と、あまりに単純で

表面的でしか無いレンズ評価を行うような風潮まで出てきた。

(勿論、歪曲収差だけが収差では無いし、歪曲収差だけで

レンズの良否が判断できる筈も無い)

で、初級ユーザー層のこうした意見を聞いて(ネット等

から収集して)メーカー企画開発側においては、そうした

「誰でも目につきやすい弱点」を優先的に改善したレンズ、

つまり「開放からシャープで、色収差や歪曲収差が少なく、

周辺減光も出ない」といったレンズ群の開発を始める、

2000年代には、そうした(主にズーム)レンズが市場に

出揃った。

そして、「ボケ質」などの、一般層では判断しにくい

レンズ特性については「良くわからないから」という理由で

ユーザー側や評論家も誰も評価せず、一部のマニア層のみが、

(特定の撮影条件下で)「このレンズのボケが良い」とか

「悪い」とかの談義に花を咲かせていた状況に過ぎない。

だが、2010年代、カメラ(レンズ)市場が(スマホの

台頭や、文化的な時代背景の変化で)縮退していくと

メーカー側は、これまで数十年間ほったらかしであった

(つまり、それだけ従来の設計の完成度が高かった)、

一眼レフ用等の単焦点レンズの高性能化に着手した。

まあつまり、「高性能単焦点であれば、上級層に高価に

売れる余地がまだある」という市場判断による企画だ。

ただし、高性能単焦点レンズであれば、「歪曲収差」や

「周辺減光」などの、ビギナー層でも目で見てわかる

弱点は、もう数十年も前から、実用レベルでは発生せず、

既に完成の域に達している。

そこで、2010年代、新時代の高性能単焦点レンズでは

高解像力等である事は、まず必須の条件とした上で、

「ボケ質にも配慮」とか「3次元的ハイファイ」等の

謳い文句で、これまでに無い新たな魅力(付加価値)を

打ち出そうとした訳だ。

ここまでは良い、ユーザーから見ても歓迎すべき方向性だ。

なにせ、2000年代迄の一部のレンズでは、解像感を

高めようとする設計で、ボケ質に対しての配慮がなく、

カリッカリに固い描写のレンズも多数存在していたのだ。

(注:設計上、どちらかの性能を優先すれば、他が立たない

という「トレード・オフ関係」となりやすい)

でも、じゃあ、ここでメーカー側が「ボケ質に配慮した

レンズ設計です」と主張したところで、初級中級者層から

評論家層に至るまで、それをちゃんと実写検証する事は

大変に困難だ。・・というか、まず出来ないであろう。

前述のように、ボケ質は撮影条件によって変化する。

レビュー記事を書く人が、そのレンズで5万枚や10万枚

もの実用撮影を行い、綿密かつ冷静にレンズのボケ質を

検証するなど、まず不可能な話だ。

たとえ専門的評価者であっても、新製品のレビュー記事の

締め切りに間に合わせるには、数日間でさらっと撮って、

そこ迄でわかる範囲の評価しか出来ない。

それに、商業レビュー記事の大半は「物を売る為」の記事だ。

だから、そこでメーカーの不利になるような情報は書けない

訳だから、ボケ質等に係わる問題点を見つけても、それを

大きな声で主張する事は、まず「倫理上」出来ない状況だ。

![_c0032138_09094067.gif]()

誰もボケ質の評価が、ちゃんとできないのであれば、

メーカー側の言いなりに、「これはボケが良いのです」

と言われて「はいそうですか、では買います」と高額な

新鋭レンズを買わされてしまう、これでは一方的であり

「ユーザー(or 消費者)の負け」状態である。

これは消費者の立場としては面白く無いし、メーカーや

市場側での「美辞麗句」が真実である保証もまるで無い。

メーカーや流通市場は、ともかく新レンズを高く売りたい

訳だ。そうしないと、縮退した市場を維持できなくなり、

最悪は、皆、「路頭に迷う」事になってしまう。

そうした事情は理解できるが、それでも「ユーザーの負け」

状態は困る、モノを買うか否か?は、あくまで消費者側に

選択権がある事が望ましい。

何とかしてメーカー等と対等に渡り合えないであろうか?

・・であれば、自力で「ボケ質の良否」を解析する

ソフトウェアを研究開発してやろうではないか。

ただ、ここで「ボケ質とは何か? それをどう解析するか?」

は、ちゃんとやるならば、物凄く”重い”研究テーマである。

「ライフワーク」というか・・ ちゃんとした成果が出れば、

ノーベル賞、とまでは言わないが、まあ論文とかのクラスの

難しい研究だ。門外漢(レンズ設計や光学の専門家以外)が、

安易にやる仕事では無い。(ましてや、趣味でやるような

ものでは決して無い)

だけど、前述のように「そこはユーザーの意地」がある。

世の中に、そんな難関に挑戦する消費者が居ても良いでは

無いか。

![_c0032138_09094057.gif]()

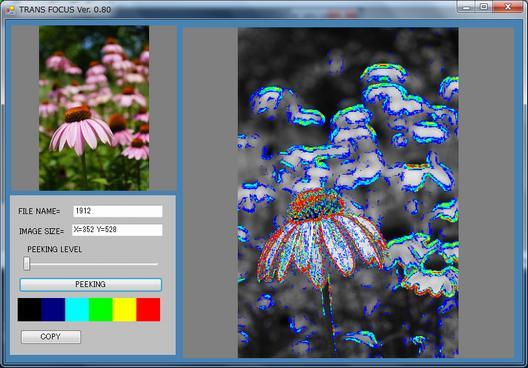

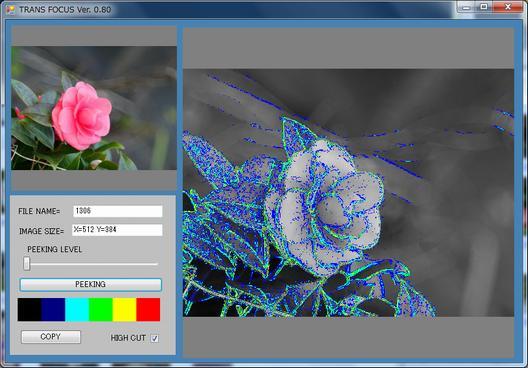

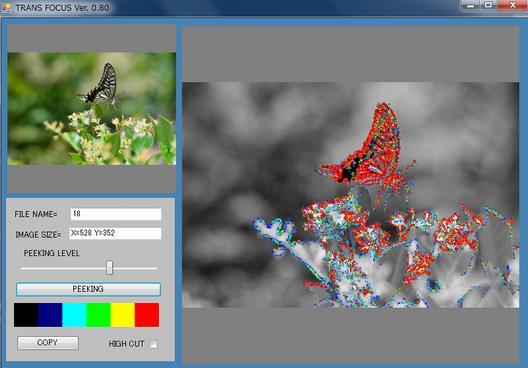

仮称「Trans Focus」の開発中の画面である。

いつもの「プログラミングシリーズ」同様の開発手順では

あるが、今回の「アルゴリズム」(画像処理の手順)の

内容については、極めて「知的財産」としての重要性が高く、

そう簡単に、世間一般に公開できるレベルでは無い。

個人的に趣味の範囲で行っている「研究」とは言え、

「夏休みの自由研究」等とは、レベルが違いすぎる。

この方法論が世に知れてしまうと、レンズ市場に多大な影響

があるかも知れない。まあ、メーカー側では類似の手法で

設計上での解析評価を行っているかも知れないが、ユーザー

側で、それができるという実例は無いので、もし、次々に

レンズ性能が解析できるソフトが世に出回る等、そんな事

になれば、個人の範疇では扱いきれない話となってしまう。

申し訳無いが、処理内容は、一切、秘匿させてもらう。

ソフトウェアの公開や配布、特許化もしない、それにより

方法論を公開しているのと同等であるからだ。

(ソフトウエアはリバースエンジニアリング(逆コンパイル

による解析)が可能であり、特許出願はフローチャートや

実施例の公開が必須だ、つまり知的財産が無防備となる)

「じゃあ、なんでそんな研究をやっているのか?」と言えば

まず個人的な「知的好奇心」であり、かつ前述のように、

「メーカーや市場側の言うがままにはならないぞ」という

消費者側としての意地があるからだ。

![_c0032138_09094198.jpg]()

(注:この後、機能を追加したり、画面上のミススペルを

修正したりと、色々と手を加えている)

画面左部に、入力する写真をドラッグ&ドロップする。

ピーキングに類似する、特殊な画像処理の計算を行う

開始ボタンをクリックすると、数秒間の演算処理を行い、

画面右側のモノクロ化した入力画像の上に、赤色や

青色で様々な輪郭線が表示される。

その色の配列は、画面下部に表示してあるとおりで

黒~青~水色~緑色にかけては、ボケ質の弱い変化が

発生している、これらの色が「ボケ部」(=アウト

フォーカス部)に頻繁に発生している場合、これは

「ボケが固い」または「ボケ質破綻が発生している」

と見なす事ができる。

黄色から赤にかけてはボケ質の変化が強い部分だ、

これらの色は、合焦部、すなわち被写界深度内に

発生しやすく、むしろ良好な描写特性を示すもので

あるから、あまり気にする必要がない。

(この後、赤色や黄色部の表示をOFFできる機能を

本ソフトに追加している)

![_c0032138_09094791.jpg]()

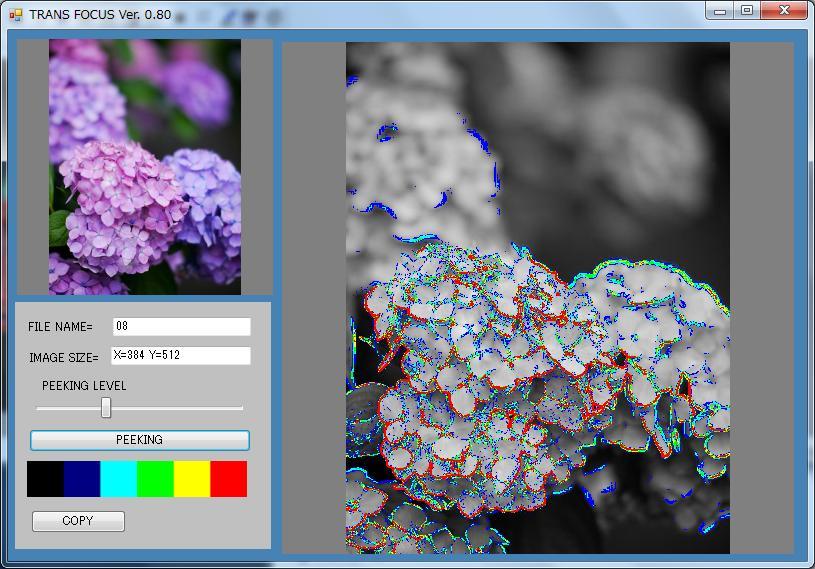

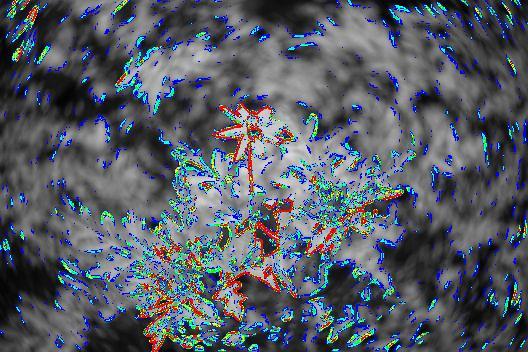

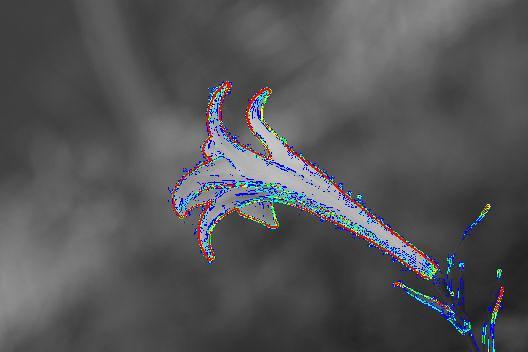

「パラメーター」(計算手順上での係数や定数の値)の

微調整である。

適切な解析結果が得られるよう、チューニングをしなく

てはならない。

上画面は、プログラムの調整中の模様。

この”椿”の写真では、オールドレンズによる撮影

の為、背景の図柄に「二線ボケ」が発生している。

この「二線ボケ」を、青色や水色の表示として

検出できないとならない訳だ。

こういう調整を行うには、ボケ質の固いレンズ、

ボケ質の破綻が発生するレンズ、ボケ質が良好なレンズ

の少なくとも3種類を持ち出し、それぞれで代表的と

なるようなボケ質が得られている写真を多数撮り、

それらの写真を、このソフトに入力して、ボケが汚い

レンズではその様子が見えるように、そしてボケが綺麗

なレンズでは、そのような解析結果が得られるように、

と、アルゴリズムやパラメーターを調整する必要がある。

つまり、このあたりは「技術屋」では出来ない作業であり、

カメラマニアとしての経験や機材環境が無いと、このソフト

自体の研究開発も不可能な訳だ。

・・・まあでも、だいたい調整は完了した。

さて、様々な特性を持つレンズで、実際にボケ質解析を

行ってみよう。

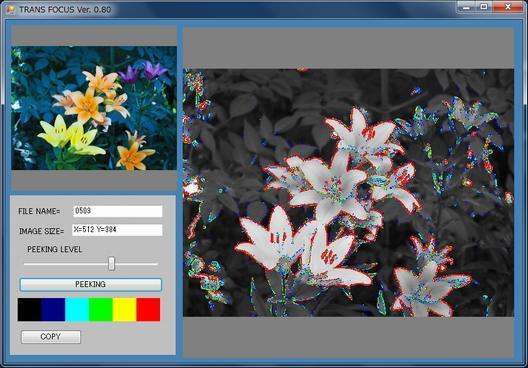

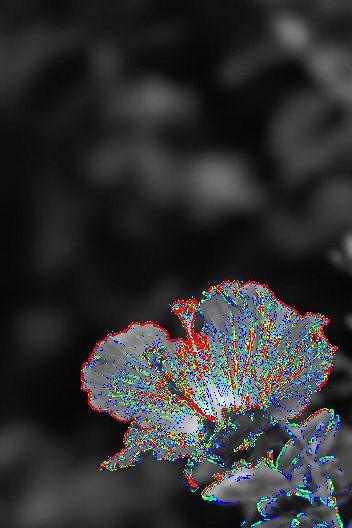

![_c0032138_09094724.jpg]()

描写特性は典型的な「平面マクロ」であり、すなわち

ピント面の解像感を重視するという、ビギナー層が

喜ぶ特性を与えている反面、背景ボケ質が非常に固く、

アート的な観点からは、背景ボケを入れた写真は

撮りたいとは思えず、「平面」の小物の接写等にしか

使い難い(使いようの無い)レンズである。

・・まあ、ミラーレス機の普及時期であり、女性等の

エントリー(入門層)に向けたレンズ企画コンセプトで

あろう。(例:「スマホより、断然綺麗に写る!」等)

そういう意味では、企画的には間違ったものでは無いが

マニア的には、「この固いボケ質をどう扱うべきか?」

には悩んでしまう、ちょっと個性の強いレンズだ。

さて、そうしたレンズの「用途開発」の件はさておき、

では、この平面マクロの写真を「Trans Focus」で解析

すると、どうなるか?

![_c0032138_09094710.jpg]()

びっしりと抽出された、これは「ボケの固さ」を

意味する。

・・・なんだか気持ち悪くなってきた、これではまるで、

”病院でレントゲン写真を撮ったら、患部のあたりに

悪性の病巣がはっきりと確認できた”ような感覚だ。

「見てはいけないものを見てしまった・・」(汗)

このレンズの話は、早々に切り上げよう。

![_c0032138_09094727.jpg]()

こちらは「アポダイゼーション光学エレメント」搭載

レンズである、それの詳細を述べていくと長くなるので、

(参考記事:特殊レンズ第0回「アポダイゼーション・

グランドスラム」編)ここでは割愛するとしよう。

史上最強クラスにボケ質が綺麗なレンズである、

こうしたレンズであれば、ボケ部に変な解析結果は

一切現れてこない。 下写真が解析結果だ。

![_c0032138_09095365.jpg]()

これらの中間に、様々なボケ質を持つレンズが存在

するし、そうした個々のレンズにおいても、撮影条件に

応じてボケ質は変化する。

だからこそ、ボケ質の判断は簡単な話では無いのだ。

銀塩時代の中級マニア層等が、フィルム数本程度を撮って

その中から1枚や2枚の写真プリントを手にして

「このレンズはボケ質が良い(悪い)なあ・・」と

言っている状況は、少々的外れであった訳だ。

現代においては、ミラーレス機でのシステム環境で

撮影条件を色々と変化させながら、少なくとも数千枚、

可能であれば数万枚を撮らない限り、そのレンズの

ボケ質は判断しにくく、かつ、そうしても簡単な判断

では無い訳だから、こうした独自ソフトを、わざわざ

自力開発して、ボケ質の判断をし易くしようと目論んで

いる次第だ。

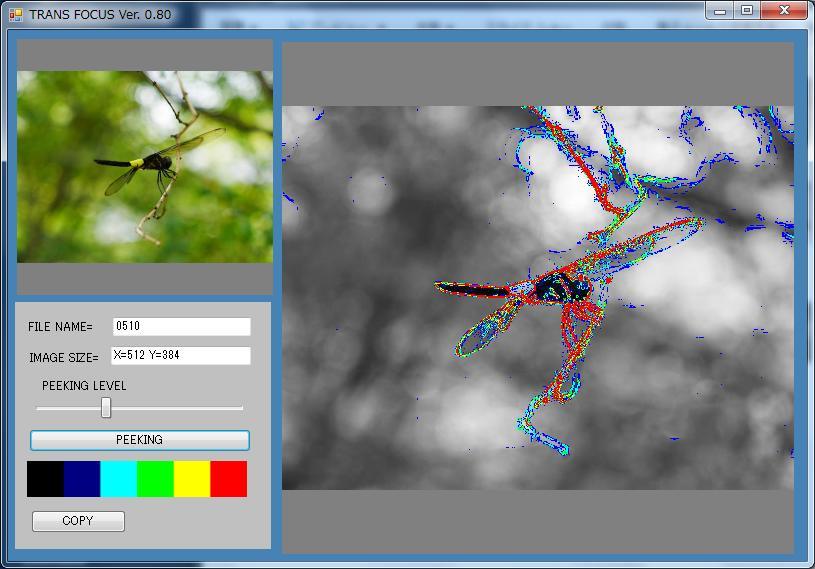

さて、特殊なレンズ、たとえば、「ペッツヴァール型」

構成の変形により、像面湾曲と非点収差を意図的に増大

させた、いわゆる「ぐるぐるボケ」レンズの場合はどうか?

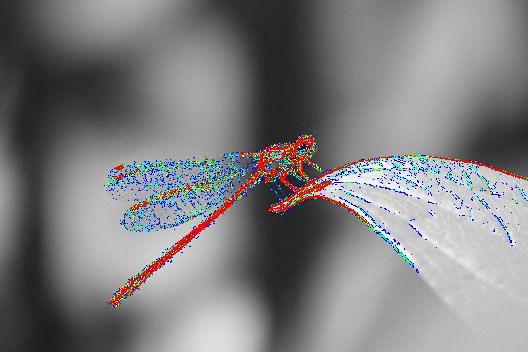

![_c0032138_09095379.jpg]()

レンズでの撮影。ちなみに、こうしたレンズは機種数が

少ないので、私は4機種を所有するのみであるが・・

そのいずれも「常にぐるぐるボケが発生する」訳では

無く、撮影条件に応じて、ぐるぐるボケは、出たり

出なかったりする。

そして、この様子が、いわゆる「ボケ質破綻」と密接に

関連しているような気がしてならない。すなわち

「変形ペッツヴァール型レンズで、ぐるぐるボケが発生

する撮影条件においては、一般レンズでもボケ質破綻が

発生しやすい条件ではなかろうか?」という仮説である。

まあつまり、非点収差や像面湾曲が密接に影響している

とも言えるが、そう単純で学術的な話でも無さそうで、

もっと様々な条件が複合して「ボケ質の悪化」が起こって

いるように思えてならない。

そういう点を分析、研究する事も、本ソフトウェアの

開発目的の1つにもなっている。

さて、「Trans Focus」による解析結果画像だ。

![_c0032138_09095385.jpg]()

思った通りである。

それと、まだ十分な解析が進んでいないが、いわゆる

「シャボン玉ボケ」(「バブルボケ」とも。3群3枚の

トリプレット構成のレンズ等で、光源ボケの周囲に輪郭

が発生する現象)に近い状況が見られる。(トリプレット

と変形ペッツヴァールはレンズ構成が近いので、類似の

状態になるのだろうか? 簡単には答えが出てきそうも

無いので、今後、長い時間をかけた分析が必要と思われる)

そして、注意するべきは、ここでの「ボケ質」は、

”固い”とか”柔らかい”といった性質の差のみならず

”形状”やら”渦巻く方向性”による印象的な影響も

非常に強い事である。

ボケ質の「形状」までは本ソフトでの解析は無理である。

ここを解析しようとしたら、現代の画像処理技術水準では

ちょっと限界を超えてしまっているかも知れない。

まあ最新鋭で、論文等で発表されつつあるレベルのAI系

等の新技術を使えば解析できるかも知れないが、なにも、

たかが個人の趣味分野で、そうした最先端学術分野にまで

首を突っ込む必要は無いであろう。

そこまでやるならば、もう寝食を忘れるほどに研究に

専念せざるを得なくなってしまう(汗)

趣味の範疇では、せいぜいここ迄であり、いや、むしろ

既にこの段階で、趣味レベルを軽く超えてしまっている。

![_c0032138_09095331.jpg]()

撮影写真の解析の模様。

まあ、この手の最新の(超)高性能レンズであれば、

別にアポダイゼーションが入っている(STFやAPDの)

レンズでは無くても、さすがにボケ質は良好である。

![_c0032138_09100079.jpg]()

ちょっとこれはヤバそうだ、結果を画像保存してみよう。

![_c0032138_09100065.jpg]()

やはり背景ボケの解析結果が色々と汚くなっている。

なお、被写界深度の綿密な設定は、重要な「ボケ質破綻

回避技法」の一環であり、多くの場合、ボケ質の破綻

つまり「悪化」は、絞り値の変化による被写界深度および

収差(増減)の効果で、緩和・解消できる事が多い。

ただし、”常に絞り込めば良い”という訳ではなく、

例えば、絞りを開けて被写界深度を浅くし、背景を

「大ボケ」させてボケ質の劣化を目立たなくするケース

もあるだろうし・・

また、光学的な原理からは、収差とボケ質は、関連は

大きいだろうが、どの収差が、どのようにボケ質に

強く影響しているかは、撮影条件によりけりで、簡単な

話ではなく、また、「絞り込んで収差を減らせば良い」

という単純な話でも無い。

それから、光学的には、絞り込む事で改善する類の

収差と、そうで無い収差が個々に存在する点もある。

ここでその詳細は長くなるので割愛するが、興味が

あれば、「匠の写真用語辞典第29回記事」の、

”減る収差、減らない収差”の項目を参照されたし。

![_c0032138_09100059.jpg]()

やはり背景部に一点の問題点も出ないが、まあ逆に

アポダイゼーション・レンズの場合、殆どのケースで

何をどう撮ろうが、ボケ質の破綻は出にくい為、

ある意味、「難しいレンズを苦労して使いこなそう」

というテクニカル的なエンジョイ度(楽しみ)が低く

なってしまうレンズ、とも言える。

技巧的視点のみならず、表現的な視点からも同様だ、

つまり、レンズの性能が高すぎるあまり、どんな

ビギナーであっても綺麗な写真が撮れるレンズであれば、

上級者から見た場合での、技能や経験、表現面等での

差別化が難しい訳だ。

誰が撮っても同じように綺麗に撮れてしまう、これが

超高描写力レンズの、ある意味「贅沢な悩み」だ。

![_c0032138_09100011.jpg]()

とした、「NIKON AF-S NIKKOR 58mm/f1.4 G」

(2013年)による撮影。

具体的には「ボケ遷移」を良好にする設計コンセプト

であり、さすがに、その効果は良く現れている事が、

この解析によりわかる。すなわち、本ソフトによる

解析色の変化の順番が乱れていない、これはつまり、

ピント面から順次ボケが大きくなり、その繋がり

(遷移)が良い、という意味だ。

ただまあ、このレンズも色々と使いこなしにクセが

あるので、「ボケ質が良ければ良いレンズ」といった

単純な評価結果にはならない事は言うまでも無い。

![_c0032138_09100881.jpg]()

ちょっと背景ボケがごちゃこちゃしている解析結果だ。

![_c0032138_09100865.jpg]()

長らく「史上最強のボケ質」として君臨しつづけた

名レンズ。現代では、他に4機種のアポダイゼーション

搭載レンズが新発売されてはいるが、発売後20年を

超えても、依然トップクラスのボケ質を保ち続けている

「レジェンド」である。勿論、解析結果においても、

ボケ質に一切の「固さ」は存在しない。

でも、上写真のように「背景を大ボケさせて」しまえば

「どんなレンズでもボケ質は綺麗じゃあないのか?」

という疑問も出るであろう。

確かに、上写真のレベルにまで被写界深度が浅くなれば、

アポダイゼーション搭載か否か?は、あまり関係がなく、

そこそこの基本性能を持つ高性能中望遠レンズ等に

おいては、ほとんどが同様の良好な解析結果となる。

しかし、ミノルタSTFのようなアポダイゼーションの

場合は、そこまで極端な大ボケを作らないような

中間的な被写界深度の場合においても、全般的に

ボケ質の破綻が少ないか、または皆無なのだ。

そして、それと連動して、前述のように解析色の

順番がピント面からアウトフォーカス部にかけて、

順次、段階的に変化していく。

以下、ミノルタSTFによる中間被写界深度の作例。

![_c0032138_09100949.jpg]()

アルゴリズムもパラメーターも良好に調整されて

快調に動作している。

そしてプログラム自身の動作安定性よりも重要な事は

このソフトを用いる事で、さまざまなレンズのボケ質の

解析が、やっとユーザーサイドにおいて自在に可能に

なった、という事実である。

これまで、一部のマニア層の間だけで「ボケ質が良い」

だの「悪い」だのと、特定の写真だけを見て語って

いた状態が、ようやく「科学的」「学術的」に、ボケ質の

良否を判断できる環境が出来てきた訳である。

![_c0032138_09100983.jpg]()

1つ目は、ボケ質解析結果の「数値化」だ。

具体的には、ボケ質に100点とか、30点とかの点数を

つける事である、これを実現するには、まだまだ研究を

重ねて、その方法論を模索していかなくてはならない。

2つ目は、上記「数値化」ができれば、大量の写真を

「スクリーニング」する事が可能となる。

「スクリーニング」とは「選別」「より分け」という

意味である。つまり大量に撮った写真群の中から、

ボケ質の評価点の良い写真を自動的に選別できる訳だ。

とは言え、勿論「良い写真なのか否か?」という判断は

コンピューターには出来ない。これは流行のAIを使った

としても無理であり、つまり撮影者には様々な意図が

あって、どのような写真を撮りたいかは、個人個人の

感性や表現や、写真の用途に依存するからである。

ただまあ、例えば「一般的記念撮影がプリントアウトに

適しているか否か?」という位であれば、銀塩時代の

末期頃から、フィルムメーカー等を中心に自動判断手法

の研究が進められていて、一部は実用化もされている。

具体的には、画素数、輝度分布、被写体(顔)の大きさ

解像力、ピンボケ、ブレ、色味、色味の分布、などを

写真から判断し、記念写真や人像写真として、プリント

アウトする価値があるか否か?を自動で決めれる訳だ。

でも、こういう事は、私が望む「自動判別」では無い。

そういう判断は、機械にまかせる事はせず、まず自身の

目視で良好な写真か否かは、事前に判断しておく訳だ。

(この作業を、個人的には「粗(あら)より」と呼んで

いる。大量に撮った写真を、まずラフに選別し、写真表現

的、あるいは画質的にダメなものは、もうその時点で

削除してしまうのだ)

なので、「粗(あら)より」が済んだ段階の後での、

私の実際のスクリーニング(選別)の目的は以下となる。

レンズ個々の特性においては、ボケ質破綻が発生する

可能性が高いから、撮影条件を色々と変化させた

「ボケ質ブラケット」操作を行って撮る場合が多い。

これは、シンプルに絞り値の段階的変化であったり、

撮影距離(含む背景距離)や、背景の図柄(つまり

撮影アングルや撮影レベルに依存)を段階的に変えて

複数の写真を撮る場合がある訳だ。

そうした「ボケ質ブラケット」が施された、1カット

あたりで複数(数枚~十数枚)の中から、ボケ質が最適な

写真を選び出そうとすると、撮った写真のままでは判断が

困難なケースが多い。

こんな場合、もし「Trans Focus Screening」ソフトが

開発できるのであれば、そうした写真が複数枚格納されて

いるフォルダー中身を全自動で解析し、最適と思われる

ボケ質を持つ写真を「これです!」と、コンピューターが

提示してくれる訳だ。

全自動スクリーニングの処理自体は難しい技術では無い、

問題は、「どの写真を「最適である」と判断するか?」

である。ここの研究開発には、世の中に正解がある

訳では無いので、さらに長年の追加研究開発が必要に

なってくるだろう。

ここからは、飽きてしまい、もうやめてしまうかも

知れない、仕事では無く趣味の研究なので、義務では

無いからである、ここは利点でもあるが弱点も多い。

業務上の研究であれば、やらざるを得ないのだが・・

---

さて、では本記事はこのあたりまでで。

本「プログラミング・シリーズ」の記事は、それを

執筆するのは大変だ。世の中に無い全くの新しいソフト

を、1つ1つ研究開発しなくてはならないからである。

今回のソフトも、一朝一夕で出来たものではなく、

初期の構想から完成まで、実に10年近くもの歳月が必要と

されていた。

まあ、まだ少しだけ、構想中の新画像処理のアイデアは

いくつか残っている。

もし、そうした新ソフトが完成すれば、上手くいったか、

いかないに係わらず、順次紹介していく事にしよう。

(追記:最近のコロナ禍による「Stay Home」の際、

従前から考察していた画像処理プログラムを、一気に

7~8個開発した。その全てが成功例では無いが、当面、

本シリーズ記事で順次紹介していく事とする)

で、こういう事は、プログラミングする事自体が重要

なのではなく、「どういう思考プロセスで、研究開発を

進めていくか?」そこが最重要であると思う。

失敗例も挙げないかぎり、思考プロセスは紹介できないし

世の中の「研究」の大半は失敗の連続だ。

まあ、誰にでも簡単に出来てしまうような水準では、

そもそも「研究」には成り得ない話だ。

小学校等において、プログラミング教育が既に始まって

いる世情ではあるが、周囲の保護者や教師等においては

「プログラミングする事そのものが勉強である」

と思ってはいけない。プログラミングで最も重要な事は、

論理的な考え方であり、それを「プログラミング思考」

と呼び、それが最重要かつ必須だ。

それを持たない状態で、C言語やらパイソン言語やらの

文法や関数や書き方だけを覚えても、何の意味も無い・・

また、プログラミングが出来る事は、近い将来には

世の中では当たり前のスキルとなっていくだろうが、

そこからさらに自分自身の独自のアイデアを持ち、創造的

なプログラミングが出来るかどうかは、全くの別問題だ。

具体的には、ピアノの練習をして、楽譜どおりに弾ける

ようになったからといって、壮大なピアノ曲が誰にでも

作曲できる訳では無い、それと同様な話であろう・・

世間一般で言うところの「プログラミング」が、例えば

「ピアノの練習曲を演奏する事」であれば、本シリーズで

行っている事は、オーケストラの全パートを含めて作編曲を

する事のようなものだ、それだけ次元の異なる話である。

本シリーズ記事では、世の中に他に無い、全くの新しい

画像処理ソフトウェア(アプリケーション)を、完全な

自力(=他者のソースコードを引用禁止、OpenCV等の

外部ライブラリ使用禁止)で開発する事を主眼とし、

その開発におけるプロセスを紹介している。

訳ではなく、あくまで個人的な「趣味」の範囲である。

一般的に、このレベル迄の高度な研究開発を趣味の範疇で

行う事は有り得ないが、まあ、そこは「どこまで趣味に

のめりこむか」であるから、その点については言及しない。

(なお、プログラム画面/開発画面等をコピーした画像は

周辺が汚く、見え難いが、これはWindowsのAero(エアロ)

機能が有効であり、Window枠が半透明化している為だ。

こういう記事においては、ちょっと説明画像が鬱陶しい

ので、その後はOSのAero機能を適宜OFFにもしているが、

本記事では、もう、このまま進めていくとしよう)

では、今回のソフトウェア開発(プログラミング)は、

写真の「ボケ質」の解析ソフトである。

まず「ボケ質」の話であるが、写真用交換レンズの種類

(性能・仕様)や、写真の撮り方(撮影技法)によっては、

写真の被写界深度外(アウトフォーカス)の「ボケ」部の

映像に、品質の良し悪し(一般に、柔らかい/固い等)の

差異が存在する事は、銀塩時代からカメラマニア層等には、

良く知られていた。

だが、「ボケ質」の良否の話は、マニア層から一般層

(一般アマチュアカメラマンの初級中級層)に迄は

伝播する事は無かった。

その理由だが・・

1)一般層ではボケ質の差異を判断できるだけの、多数

のレンズを所有している訳でもなく、また、それを

評価する為に必要な経験やスキルも持っていない。

2)ボケ質は、同じレンズであれば常に同様ではなく、

その時の被写体状況や撮り方(例:絞り値の設定等)に

よっても変化してしまう。(だから再現性が無い)

3)銀塩時代の一眼レフやレンジファインダー機、そして

勿論コンパクト機、さらにはデジタル一眼レフでは

撮影前にボケ質の良否の判定は、まず不可能で、実際に

撮ってから(銀塩ならば現像後)でなければ、ボケ質の

判断はできなかった。

4)そもそも「ボケ質」の意味や定義が曖昧であるし、

さらに曖昧な「ボケ味」等の用語も蔓延していた為、

科学的・論理的に、これを解釈する方法論が育たず、

「個人の好み」とか「気のせい」のような風潮と

なってしまっていた。

・・というのが、銀塩時代~2000年代での話である。

だが、2010年代からのミラーレス機時代においては、

様々な新旧レンズを、マウントアダプター等を介して

高性能なミラーレス機で利用できる時代となり、かつ

絞り込み(実絞り)測光と、高精細EVFの恩恵により、

撮影前にも「ボケ質」の差異が、ある程度わかるように

なってきた。(注:一眼レフの開放測光と、スクリーン

性能では、ボケ質は、撮影前には、まずわからない)

で、そういう状況で多数のレンズで大量の試写を行うと、

(私の場合、およそ400本のレンズで計100万枚以上)

ボケ質の良否が、だいたい系統的に判断(分析)できる

ようになり、さらには、同じレンズであっても撮影条件

(撮影距離、背景距離、絞り値、前景や背景の図柄)

により、ボケ質の良否が発生する(注:悪くなる場合は

「ボケ質の破綻」と、本ブログでは称している)事が

わかってきた。

・・さて、ここまでが「ボケ質」に係わる話だ。

もう1つ、「交換レンズの(性能)評価」の話をしておく。

2000年代までは、レンズの評価と言えば、「解像感」

(シャープネス)や「色収差」「周辺減光」「歪曲収差」

「逆光耐性」を判断し、さらには「コントラスト特性と発色」

(注:ここは銀塩時代迄の話、デジタル時代ではカメラ内や

レタッチ編集で、コントラストや色味は調整できる為、

レンズそのものの、この特性は重要視されていない)

を見る事が、中級層から上級層、あるいは専門評価者や

評論家層の間では一般的であった。

しかし、これらは「撮った写真を目で見れば、誰にでも

判断できる」要素ばかりである。したがって、ビギナー層

に至るまで、例えば、四角い被写体を撮って「これは歪曲

収差が出ているな、ダメなレンズだ!」と、あまりに単純で

表面的でしか無いレンズ評価を行うような風潮まで出てきた。

(勿論、歪曲収差だけが収差では無いし、歪曲収差だけで

レンズの良否が判断できる筈も無い)

で、初級ユーザー層のこうした意見を聞いて(ネット等

から収集して)メーカー企画開発側においては、そうした

「誰でも目につきやすい弱点」を優先的に改善したレンズ、

つまり「開放からシャープで、色収差や歪曲収差が少なく、

周辺減光も出ない」といったレンズ群の開発を始める、

2000年代には、そうした(主にズーム)レンズが市場に

出揃った。

そして、「ボケ質」などの、一般層では判断しにくい

レンズ特性については「良くわからないから」という理由で

ユーザー側や評論家も誰も評価せず、一部のマニア層のみが、

(特定の撮影条件下で)「このレンズのボケが良い」とか

「悪い」とかの談義に花を咲かせていた状況に過ぎない。

だが、2010年代、カメラ(レンズ)市場が(スマホの

台頭や、文化的な時代背景の変化で)縮退していくと

メーカー側は、これまで数十年間ほったらかしであった

(つまり、それだけ従来の設計の完成度が高かった)、

一眼レフ用等の単焦点レンズの高性能化に着手した。

まあつまり、「高性能単焦点であれば、上級層に高価に

売れる余地がまだある」という市場判断による企画だ。

ただし、高性能単焦点レンズであれば、「歪曲収差」や

「周辺減光」などの、ビギナー層でも目で見てわかる

弱点は、もう数十年も前から、実用レベルでは発生せず、

既に完成の域に達している。

そこで、2010年代、新時代の高性能単焦点レンズでは

高解像力等である事は、まず必須の条件とした上で、

「ボケ質にも配慮」とか「3次元的ハイファイ」等の

謳い文句で、これまでに無い新たな魅力(付加価値)を

打ち出そうとした訳だ。

ここまでは良い、ユーザーから見ても歓迎すべき方向性だ。

なにせ、2000年代迄の一部のレンズでは、解像感を

高めようとする設計で、ボケ質に対しての配慮がなく、

カリッカリに固い描写のレンズも多数存在していたのだ。

(注:設計上、どちらかの性能を優先すれば、他が立たない

という「トレード・オフ関係」となりやすい)

でも、じゃあ、ここでメーカー側が「ボケ質に配慮した

レンズ設計です」と主張したところで、初級中級者層から

評論家層に至るまで、それをちゃんと実写検証する事は

大変に困難だ。・・というか、まず出来ないであろう。

前述のように、ボケ質は撮影条件によって変化する。

レビュー記事を書く人が、そのレンズで5万枚や10万枚

もの実用撮影を行い、綿密かつ冷静にレンズのボケ質を

検証するなど、まず不可能な話だ。

たとえ専門的評価者であっても、新製品のレビュー記事の

締め切りに間に合わせるには、数日間でさらっと撮って、

そこ迄でわかる範囲の評価しか出来ない。

それに、商業レビュー記事の大半は「物を売る為」の記事だ。

だから、そこでメーカーの不利になるような情報は書けない

訳だから、ボケ質等に係わる問題点を見つけても、それを

大きな声で主張する事は、まず「倫理上」出来ない状況だ。

誰もボケ質の評価が、ちゃんとできないのであれば、

メーカー側の言いなりに、「これはボケが良いのです」

と言われて「はいそうですか、では買います」と高額な

新鋭レンズを買わされてしまう、これでは一方的であり

「ユーザー(or 消費者)の負け」状態である。

これは消費者の立場としては面白く無いし、メーカーや

市場側での「美辞麗句」が真実である保証もまるで無い。

メーカーや流通市場は、ともかく新レンズを高く売りたい

訳だ。そうしないと、縮退した市場を維持できなくなり、

最悪は、皆、「路頭に迷う」事になってしまう。

そうした事情は理解できるが、それでも「ユーザーの負け」

状態は困る、モノを買うか否か?は、あくまで消費者側に

選択権がある事が望ましい。

何とかしてメーカー等と対等に渡り合えないであろうか?

・・であれば、自力で「ボケ質の良否」を解析する

ソフトウェアを研究開発してやろうではないか。

ただ、ここで「ボケ質とは何か? それをどう解析するか?」

は、ちゃんとやるならば、物凄く”重い”研究テーマである。

「ライフワーク」というか・・ ちゃんとした成果が出れば、

ノーベル賞、とまでは言わないが、まあ論文とかのクラスの

難しい研究だ。門外漢(レンズ設計や光学の専門家以外)が、

安易にやる仕事では無い。(ましてや、趣味でやるような

ものでは決して無い)

だけど、前述のように「そこはユーザーの意地」がある。

世の中に、そんな難関に挑戦する消費者が居ても良いでは

無いか。

仮称「Trans Focus」の開発中の画面である。

いつもの「プログラミングシリーズ」同様の開発手順では

あるが、今回の「アルゴリズム」(画像処理の手順)の

内容については、極めて「知的財産」としての重要性が高く、

そう簡単に、世間一般に公開できるレベルでは無い。

個人的に趣味の範囲で行っている「研究」とは言え、

「夏休みの自由研究」等とは、レベルが違いすぎる。

この方法論が世に知れてしまうと、レンズ市場に多大な影響

があるかも知れない。まあ、メーカー側では類似の手法で

設計上での解析評価を行っているかも知れないが、ユーザー

側で、それができるという実例は無いので、もし、次々に

レンズ性能が解析できるソフトが世に出回る等、そんな事

になれば、個人の範疇では扱いきれない話となってしまう。

申し訳無いが、処理内容は、一切、秘匿させてもらう。

ソフトウェアの公開や配布、特許化もしない、それにより

方法論を公開しているのと同等であるからだ。

(ソフトウエアはリバースエンジニアリング(逆コンパイル

による解析)が可能であり、特許出願はフローチャートや

実施例の公開が必須だ、つまり知的財産が無防備となる)

「じゃあ、なんでそんな研究をやっているのか?」と言えば

まず個人的な「知的好奇心」であり、かつ前述のように、

「メーカーや市場側の言うがままにはならないぞ」という

消費者側としての意地があるからだ。

(注:この後、機能を追加したり、画面上のミススペルを

修正したりと、色々と手を加えている)

画面左部に、入力する写真をドラッグ&ドロップする。

ピーキングに類似する、特殊な画像処理の計算を行う

開始ボタンをクリックすると、数秒間の演算処理を行い、

画面右側のモノクロ化した入力画像の上に、赤色や

青色で様々な輪郭線が表示される。

その色の配列は、画面下部に表示してあるとおりで

黒~青~水色~緑色にかけては、ボケ質の弱い変化が

発生している、これらの色が「ボケ部」(=アウト

フォーカス部)に頻繁に発生している場合、これは

「ボケが固い」または「ボケ質破綻が発生している」

と見なす事ができる。

黄色から赤にかけてはボケ質の変化が強い部分だ、

これらの色は、合焦部、すなわち被写界深度内に

発生しやすく、むしろ良好な描写特性を示すもので

あるから、あまり気にする必要がない。

(この後、赤色や黄色部の表示をOFFできる機能を

本ソフトに追加している)

「パラメーター」(計算手順上での係数や定数の値)の

微調整である。

適切な解析結果が得られるよう、チューニングをしなく

てはならない。

上画面は、プログラムの調整中の模様。

この”椿”の写真では、オールドレンズによる撮影

の為、背景の図柄に「二線ボケ」が発生している。

この「二線ボケ」を、青色や水色の表示として

検出できないとならない訳だ。

こういう調整を行うには、ボケ質の固いレンズ、

ボケ質の破綻が発生するレンズ、ボケ質が良好なレンズ

の少なくとも3種類を持ち出し、それぞれで代表的と

なるようなボケ質が得られている写真を多数撮り、

それらの写真を、このソフトに入力して、ボケが汚い

レンズではその様子が見えるように、そしてボケが綺麗

なレンズでは、そのような解析結果が得られるように、

と、アルゴリズムやパラメーターを調整する必要がある。

つまり、このあたりは「技術屋」では出来ない作業であり、

カメラマニアとしての経験や機材環境が無いと、このソフト

自体の研究開発も不可能な訳だ。

・・・まあでも、だいたい調整は完了した。

さて、様々な特性を持つレンズで、実際にボケ質解析を

行ってみよう。

描写特性は典型的な「平面マクロ」であり、すなわち

ピント面の解像感を重視するという、ビギナー層が

喜ぶ特性を与えている反面、背景ボケ質が非常に固く、

アート的な観点からは、背景ボケを入れた写真は

撮りたいとは思えず、「平面」の小物の接写等にしか

使い難い(使いようの無い)レンズである。

・・まあ、ミラーレス機の普及時期であり、女性等の

エントリー(入門層)に向けたレンズ企画コンセプトで

あろう。(例:「スマホより、断然綺麗に写る!」等)

そういう意味では、企画的には間違ったものでは無いが

マニア的には、「この固いボケ質をどう扱うべきか?」

には悩んでしまう、ちょっと個性の強いレンズだ。

さて、そうしたレンズの「用途開発」の件はさておき、

では、この平面マクロの写真を「Trans Focus」で解析

すると、どうなるか?

びっしりと抽出された、これは「ボケの固さ」を

意味する。

・・・なんだか気持ち悪くなってきた、これではまるで、

”病院でレントゲン写真を撮ったら、患部のあたりに

悪性の病巣がはっきりと確認できた”ような感覚だ。

「見てはいけないものを見てしまった・・」(汗)

このレンズの話は、早々に切り上げよう。

こちらは「アポダイゼーション光学エレメント」搭載

レンズである、それの詳細を述べていくと長くなるので、

(参考記事:特殊レンズ第0回「アポダイゼーション・

グランドスラム」編)ここでは割愛するとしよう。

史上最強クラスにボケ質が綺麗なレンズである、

こうしたレンズであれば、ボケ部に変な解析結果は

一切現れてこない。 下写真が解析結果だ。

これらの中間に、様々なボケ質を持つレンズが存在

するし、そうした個々のレンズにおいても、撮影条件に

応じてボケ質は変化する。

だからこそ、ボケ質の判断は簡単な話では無いのだ。

銀塩時代の中級マニア層等が、フィルム数本程度を撮って

その中から1枚や2枚の写真プリントを手にして

「このレンズはボケ質が良い(悪い)なあ・・」と

言っている状況は、少々的外れであった訳だ。

現代においては、ミラーレス機でのシステム環境で

撮影条件を色々と変化させながら、少なくとも数千枚、

可能であれば数万枚を撮らない限り、そのレンズの

ボケ質は判断しにくく、かつ、そうしても簡単な判断

では無い訳だから、こうした独自ソフトを、わざわざ

自力開発して、ボケ質の判断をし易くしようと目論んで

いる次第だ。

さて、特殊なレンズ、たとえば、「ペッツヴァール型」

構成の変形により、像面湾曲と非点収差を意図的に増大

させた、いわゆる「ぐるぐるボケ」レンズの場合はどうか?

レンズでの撮影。ちなみに、こうしたレンズは機種数が

少ないので、私は4機種を所有するのみであるが・・

そのいずれも「常にぐるぐるボケが発生する」訳では

無く、撮影条件に応じて、ぐるぐるボケは、出たり

出なかったりする。

そして、この様子が、いわゆる「ボケ質破綻」と密接に

関連しているような気がしてならない。すなわち

「変形ペッツヴァール型レンズで、ぐるぐるボケが発生

する撮影条件においては、一般レンズでもボケ質破綻が

発生しやすい条件ではなかろうか?」という仮説である。

まあつまり、非点収差や像面湾曲が密接に影響している

とも言えるが、そう単純で学術的な話でも無さそうで、

もっと様々な条件が複合して「ボケ質の悪化」が起こって

いるように思えてならない。

そういう点を分析、研究する事も、本ソフトウェアの

開発目的の1つにもなっている。

さて、「Trans Focus」による解析結果画像だ。

思った通りである。

それと、まだ十分な解析が進んでいないが、いわゆる

「シャボン玉ボケ」(「バブルボケ」とも。3群3枚の

トリプレット構成のレンズ等で、光源ボケの周囲に輪郭

が発生する現象)に近い状況が見られる。(トリプレット

と変形ペッツヴァールはレンズ構成が近いので、類似の

状態になるのだろうか? 簡単には答えが出てきそうも

無いので、今後、長い時間をかけた分析が必要と思われる)

そして、注意するべきは、ここでの「ボケ質」は、

”固い”とか”柔らかい”といった性質の差のみならず

”形状”やら”渦巻く方向性”による印象的な影響も

非常に強い事である。

ボケ質の「形状」までは本ソフトでの解析は無理である。

ここを解析しようとしたら、現代の画像処理技術水準では

ちょっと限界を超えてしまっているかも知れない。

まあ最新鋭で、論文等で発表されつつあるレベルのAI系

等の新技術を使えば解析できるかも知れないが、なにも、

たかが個人の趣味分野で、そうした最先端学術分野にまで

首を突っ込む必要は無いであろう。

そこまでやるならば、もう寝食を忘れるほどに研究に

専念せざるを得なくなってしまう(汗)

趣味の範疇では、せいぜいここ迄であり、いや、むしろ

既にこの段階で、趣味レベルを軽く超えてしまっている。

撮影写真の解析の模様。

まあ、この手の最新の(超)高性能レンズであれば、

別にアポダイゼーションが入っている(STFやAPDの)

レンズでは無くても、さすがにボケ質は良好である。

ちょっとこれはヤバそうだ、結果を画像保存してみよう。

やはり背景ボケの解析結果が色々と汚くなっている。

なお、被写界深度の綿密な設定は、重要な「ボケ質破綻

回避技法」の一環であり、多くの場合、ボケ質の破綻

つまり「悪化」は、絞り値の変化による被写界深度および

収差(増減)の効果で、緩和・解消できる事が多い。

ただし、”常に絞り込めば良い”という訳ではなく、

例えば、絞りを開けて被写界深度を浅くし、背景を

「大ボケ」させてボケ質の劣化を目立たなくするケース

もあるだろうし・・

また、光学的な原理からは、収差とボケ質は、関連は

大きいだろうが、どの収差が、どのようにボケ質に

強く影響しているかは、撮影条件によりけりで、簡単な

話ではなく、また、「絞り込んで収差を減らせば良い」

という単純な話でも無い。

それから、光学的には、絞り込む事で改善する類の

収差と、そうで無い収差が個々に存在する点もある。

ここでその詳細は長くなるので割愛するが、興味が

あれば、「匠の写真用語辞典第29回記事」の、

”減る収差、減らない収差”の項目を参照されたし。

やはり背景部に一点の問題点も出ないが、まあ逆に

アポダイゼーション・レンズの場合、殆どのケースで

何をどう撮ろうが、ボケ質の破綻は出にくい為、

ある意味、「難しいレンズを苦労して使いこなそう」

というテクニカル的なエンジョイ度(楽しみ)が低く

なってしまうレンズ、とも言える。

技巧的視点のみならず、表現的な視点からも同様だ、

つまり、レンズの性能が高すぎるあまり、どんな

ビギナーであっても綺麗な写真が撮れるレンズであれば、

上級者から見た場合での、技能や経験、表現面等での

差別化が難しい訳だ。

誰が撮っても同じように綺麗に撮れてしまう、これが

超高描写力レンズの、ある意味「贅沢な悩み」だ。

とした、「NIKON AF-S NIKKOR 58mm/f1.4 G」

(2013年)による撮影。

具体的には「ボケ遷移」を良好にする設計コンセプト

であり、さすがに、その効果は良く現れている事が、

この解析によりわかる。すなわち、本ソフトによる

解析色の変化の順番が乱れていない、これはつまり、

ピント面から順次ボケが大きくなり、その繋がり

(遷移)が良い、という意味だ。

ただまあ、このレンズも色々と使いこなしにクセが

あるので、「ボケ質が良ければ良いレンズ」といった

単純な評価結果にはならない事は言うまでも無い。

ちょっと背景ボケがごちゃこちゃしている解析結果だ。

長らく「史上最強のボケ質」として君臨しつづけた

名レンズ。現代では、他に4機種のアポダイゼーション

搭載レンズが新発売されてはいるが、発売後20年を

超えても、依然トップクラスのボケ質を保ち続けている

「レジェンド」である。勿論、解析結果においても、

ボケ質に一切の「固さ」は存在しない。

でも、上写真のように「背景を大ボケさせて」しまえば

「どんなレンズでもボケ質は綺麗じゃあないのか?」

という疑問も出るであろう。

確かに、上写真のレベルにまで被写界深度が浅くなれば、

アポダイゼーション搭載か否か?は、あまり関係がなく、

そこそこの基本性能を持つ高性能中望遠レンズ等に

おいては、ほとんどが同様の良好な解析結果となる。

しかし、ミノルタSTFのようなアポダイゼーションの

場合は、そこまで極端な大ボケを作らないような

中間的な被写界深度の場合においても、全般的に

ボケ質の破綻が少ないか、または皆無なのだ。

そして、それと連動して、前述のように解析色の

順番がピント面からアウトフォーカス部にかけて、

順次、段階的に変化していく。

以下、ミノルタSTFによる中間被写界深度の作例。

アルゴリズムもパラメーターも良好に調整されて

快調に動作している。

そしてプログラム自身の動作安定性よりも重要な事は

このソフトを用いる事で、さまざまなレンズのボケ質の

解析が、やっとユーザーサイドにおいて自在に可能に

なった、という事実である。

これまで、一部のマニア層の間だけで「ボケ質が良い」

だの「悪い」だのと、特定の写真だけを見て語って

いた状態が、ようやく「科学的」「学術的」に、ボケ質の

良否を判断できる環境が出来てきた訳である。

1つ目は、ボケ質解析結果の「数値化」だ。

具体的には、ボケ質に100点とか、30点とかの点数を

つける事である、これを実現するには、まだまだ研究を

重ねて、その方法論を模索していかなくてはならない。

2つ目は、上記「数値化」ができれば、大量の写真を

「スクリーニング」する事が可能となる。

「スクリーニング」とは「選別」「より分け」という

意味である。つまり大量に撮った写真群の中から、

ボケ質の評価点の良い写真を自動的に選別できる訳だ。

とは言え、勿論「良い写真なのか否か?」という判断は

コンピューターには出来ない。これは流行のAIを使った

としても無理であり、つまり撮影者には様々な意図が

あって、どのような写真を撮りたいかは、個人個人の

感性や表現や、写真の用途に依存するからである。

ただまあ、例えば「一般的記念撮影がプリントアウトに

適しているか否か?」という位であれば、銀塩時代の

末期頃から、フィルムメーカー等を中心に自動判断手法

の研究が進められていて、一部は実用化もされている。

具体的には、画素数、輝度分布、被写体(顔)の大きさ

解像力、ピンボケ、ブレ、色味、色味の分布、などを

写真から判断し、記念写真や人像写真として、プリント

アウトする価値があるか否か?を自動で決めれる訳だ。

でも、こういう事は、私が望む「自動判別」では無い。

そういう判断は、機械にまかせる事はせず、まず自身の

目視で良好な写真か否かは、事前に判断しておく訳だ。

(この作業を、個人的には「粗(あら)より」と呼んで

いる。大量に撮った写真を、まずラフに選別し、写真表現

的、あるいは画質的にダメなものは、もうその時点で

削除してしまうのだ)

なので、「粗(あら)より」が済んだ段階の後での、

私の実際のスクリーニング(選別)の目的は以下となる。

レンズ個々の特性においては、ボケ質破綻が発生する

可能性が高いから、撮影条件を色々と変化させた

「ボケ質ブラケット」操作を行って撮る場合が多い。

これは、シンプルに絞り値の段階的変化であったり、

撮影距離(含む背景距離)や、背景の図柄(つまり

撮影アングルや撮影レベルに依存)を段階的に変えて

複数の写真を撮る場合がある訳だ。

そうした「ボケ質ブラケット」が施された、1カット

あたりで複数(数枚~十数枚)の中から、ボケ質が最適な

写真を選び出そうとすると、撮った写真のままでは判断が

困難なケースが多い。

こんな場合、もし「Trans Focus Screening」ソフトが

開発できるのであれば、そうした写真が複数枚格納されて

いるフォルダー中身を全自動で解析し、最適と思われる

ボケ質を持つ写真を「これです!」と、コンピューターが

提示してくれる訳だ。

全自動スクリーニングの処理自体は難しい技術では無い、

問題は、「どの写真を「最適である」と判断するか?」

である。ここの研究開発には、世の中に正解がある

訳では無いので、さらに長年の追加研究開発が必要に

なってくるだろう。

ここからは、飽きてしまい、もうやめてしまうかも

知れない、仕事では無く趣味の研究なので、義務では

無いからである、ここは利点でもあるが弱点も多い。

業務上の研究であれば、やらざるを得ないのだが・・

---

さて、では本記事はこのあたりまでで。

本「プログラミング・シリーズ」の記事は、それを

執筆するのは大変だ。世の中に無い全くの新しいソフト

を、1つ1つ研究開発しなくてはならないからである。

今回のソフトも、一朝一夕で出来たものではなく、

初期の構想から完成まで、実に10年近くもの歳月が必要と

されていた。

まあ、まだ少しだけ、構想中の新画像処理のアイデアは

いくつか残っている。

もし、そうした新ソフトが完成すれば、上手くいったか、

いかないに係わらず、順次紹介していく事にしよう。

(追記:最近のコロナ禍による「Stay Home」の際、

従前から考察していた画像処理プログラムを、一気に

7~8個開発した。その全てが成功例では無いが、当面、

本シリーズ記事で順次紹介していく事とする)

で、こういう事は、プログラミングする事自体が重要

なのではなく、「どういう思考プロセスで、研究開発を

進めていくか?」そこが最重要であると思う。

失敗例も挙げないかぎり、思考プロセスは紹介できないし

世の中の「研究」の大半は失敗の連続だ。

まあ、誰にでも簡単に出来てしまうような水準では、

そもそも「研究」には成り得ない話だ。

小学校等において、プログラミング教育が既に始まって

いる世情ではあるが、周囲の保護者や教師等においては

「プログラミングする事そのものが勉強である」

と思ってはいけない。プログラミングで最も重要な事は、

論理的な考え方であり、それを「プログラミング思考」

と呼び、それが最重要かつ必須だ。

それを持たない状態で、C言語やらパイソン言語やらの

文法や関数や書き方だけを覚えても、何の意味も無い・・

また、プログラミングが出来る事は、近い将来には

世の中では当たり前のスキルとなっていくだろうが、

そこからさらに自分自身の独自のアイデアを持ち、創造的

なプログラミングが出来るかどうかは、全くの別問題だ。

具体的には、ピアノの練習をして、楽譜どおりに弾ける

ようになったからといって、壮大なピアノ曲が誰にでも

作曲できる訳では無い、それと同様な話であろう・・

世間一般で言うところの「プログラミング」が、例えば

「ピアノの練習曲を演奏する事」であれば、本シリーズで

行っている事は、オーケストラの全パートを含めて作編曲を

する事のようなものだ、それだけ次元の異なる話である。