本シリーズは、所有している銀塩コンパクトカメラ

(ハーフ判、35mm判、APS判)を順次紹介していく記事だ。

今回は1990年代のAPSコンパクト機を2台紹介する。

まずは、

CANON IXY 310

![_c0032138_20285825.jpg]()

IXYは「イクシ」と読むのが正しいが、一般的には

「イクシー/イクシィ」と(誤まって)呼ばれる事もある。

IXY 310は26mm/F2.8のレンズを搭載していて、

超小型軽量(本体125g)なのが特徴だ。

で、毎回そうだが本シリーズでは紹介機でのフィルム撮影は

行わず、デジタルのシミュレーター機を使う。

特に今回の記事ではAPSカメラなので、「APS用フィルム」

(正確にはIX240フィルム)は、現在入手困難であり、また

現像も困難なので、フィムル撮影は実施しようが無い。

今回のシミュレーターは製品系統が同じCANON IXY DIGITAL

L2 (2004年)を使用する。

![_c0032138_20285942.jpg]()

には1.4倍で約36mm相当となり、IXY DIGITAL L2は

39mm相当となっている。

両者ともIXYシリーズの中では数える程しか無い、希少な

単焦点機だ。

それと、デジタルのIXY L2の描写は、青色が極めて強く写る。

これはIXY L2の個性であり、面白いのだが、シミュレーション

においてはIXY 310用のAPS(IX240)フィルムに、そういう

特性があるという訳では無い。

![_c0032138_20290983.jpg]()

フィルムメーカーとカメラメーカーが数社集まって企画され、

1996年に「鳴り物入り」で発売されたシステムである。

使用フィルムは小型軽量でカートリッジ化された「IX240」型

フィルムで、フィルム装填の失敗が無く、使用中のフィルム

交換も可能(=MRC方式)なシステムだ。

加えて、現代のデジタルカメラのEXIFに相当するような、

撮影日時、絞り値やシャッター速度、印刷枚数等を記録する

事が出来、この規格上では、テキストデータ(コメント)も

フィルム内部へ記録可能だ。

![_c0032138_20290906.jpg]()

の文章がプリセットされている、例えば「Happy Birthday」や

「I love you」「Thank you」といった類である。

これらはDPE店でのAPS用の現像印刷機(QSS等)で、写真の裏に

印刷されるが、店舗(現像機)によっては印刷されない場合も

あった。また、家庭用TVに接続する別売フォトプレーヤー等

では、画面上にこうした文章を表示する事も出来た。

これらの撮影情報が記録可能な事から、APS用フィルム名の

「IX」とは「Information eXchange」(=情報交換)の略、

という意味になっている。

APSの誕生は、恐らくは1990年代には35mm判フィルムを

使う銀塩カメラはすでに進化のピークに達していて、市場規模も

1990年代前半に頭打ちとなっていた状況から、新たな「規格」

により、目新しい新製品を多数販売し、カメラ・フィルム市場

を盛り上げようとする動きからだった、と想像できる。

世の中は1990年代初頭にバブル経済が崩壊していたが、

その直後の1990年代中頃から、カメラマニアを中心とした

「第一次中古カメラブーム」が発生した。

これは当初は既に進化のピークに達していたAF一眼レフ等の

新製品に対して、マニア層は魅力を感じなかった事が原因の

1つであったと思われるが、中古カメラブームの後期~末期

(2000年代初頭頃)には、このブームは「投機的」、

つまり、希少な中古カメラを買って高く売る、という要素が

発生してしまい、まるでバブル期の土地の価格のように値段が

吊り上りすぎ、加えて2000年代前半からデジタル一眼レフの

一般への普及が始まると、あっと言う間に「第一次中古カメラ

ブーム」のバブルはハジけて終息してしまった。

![_c0032138_20293646.jpg]()

魅力的な新製品(新システム、すなわちAPS)は、消費者層

のニーズを、そこそこ捉えていたと思う。

ただ、このシステムにはいくつかの弱点があるので、当時の

中古カメラブームにおいて、ユーザー層のカメラ知識のレベル

が旧来よりも大幅にアップした状況では、特に上級マニア等

からは嫌われるシステムとなっていた。

APSカメラには、コンパクト機のみならず、レンズ交換が可能

な一眼レフも数社から発売されていたが、マニア層はこれらを

「35mm判に比べ画質が悪い」と嫌い、まったく普及しなかった。

雑食性の強いカメラマニアの私ですらも、APS一眼レフは1機種

も保有していない、という状況であり、まあ、市場での感覚は

概ねそんな感じであった。

で、APSはわずか数年後、2000年頃にはビギナー層向けの安価

な製品しか売れないようになっていて、折りしもその頃から、

コンパクトのデジタルカメラの一般層への普及が始まった為、

急速に見向きされないシステムとなり、2002~2003年頃には、

カメラメーカー各社は、APS機の新製品を出さないようになり、

これは事実上、撤退したという事だ。

その後も2000年代を通じてAPSフィルムは発売されていたし、

DPE店での現像も難なくできた。しかしながら2010年頃には、

もうデジタルカメラが当たり前となり、DPE店での、フィルム

現像・プリントのビジネスモデルは相当に厳しくなり、

多くのDPE店が廃業、そのあたりでAPSも自然消滅し、現代

2020年代では、APS(IX240)フィルムの入手も現像も、

非常に困難(ほぼ不可能)だ。

僅か5~6年の短期間しか流通しなかったAPS機だが、まあ

今にして思うと、新しい概念のカメラも多数発売されていて、

面白い規格だったと思う。

APSの登場により、フィルムやフィルムカメラの市場が、

拡大したかどうかは疑問である。ちょうど置き換わるように

デジタルカメラの市場が伸びていったので、2000年前後の

フィルム全体の市場規模は(正確に調べた訳では無いが)

恐らく大きく右肩下がりであった事であろう。

![_c0032138_20293682.jpg]()

の導入だ、それまでのDPE店では、35mm判フィルムを扱う

自動現像機があったが、これはAPSフィルム(IX240)には

使えない。なので1990年代後半には巷のDPE店の現像機が

APSも現像できる物にリプレイス(置き換わる事)された。

これは完全自動現像機(QSS等)で、お店の人はフィルムを

セットするだけで、他は殆ど何も操作する必要が無い。

数十分という短時間で、現像から同時プリントまで全自動で

勝手にやってくれる。

この機械は高価だったと思うが、ほとんど全てのDPE店に

導入された。APSの現像が出来なければ商売にならないし、

その高価な現像機も、買取ではなくて、レンタル等という

選択肢もあった事であろう。

なお、利用者(お客)はどうやって自動現像機である事が

区別できたか?と言えば、この機械を使うと、APS、35mm

判の区別なく、撮影画像を”サムネイル”風に印刷する

「インデックス・プリント」が付いてきた事からだ。

APSの場合、35mm判フィルムのように、写真を光に透かして

見る事ができない。

焼き増しをする場合は、その「インデックス・プリント」を

用いて「この写真を3枚、こちらを5枚」等と注文するのだ。

で、自動現像機により、DPE業務に専門性が不要になった。

この為、パートやアルバイトの主婦や学生でもDPE業務が出来る

ようになり、また短時間で自動処理ができる為、多数のDPE

業務をこなせば、人件費等の大幅なコストダウンが可能だ。

よって、この頃(1990年代後半)より、「0円プリント」

というビジネスモデルが大流行する。これは600円~800円

程度の定額料金を払えば、現像に加えて、同時プリントが

無料になる仕組みだ。(注:インデックス・プリントも

勿論ついてくる)

が、この市場も「0円プリント」店が乱立した事から、後年

(2000年頃)には価格競争となり、600円以下になったり、

あるいは現像すると、新品のフィルムを1本、タダでつけて

くれるような店もあった。

ただし自動現像機とは言え、機種毎の差とか、用紙やインク

の差、又は基本調整が不十分だったりして、店舗によっては

同時プリントの品質が低い場合もあったのだが、まあ安いので

やむを得ないし、街中にはそういう店舗がいくらでもあった

ので、仕上がりが気にいらなければ、別の店舗を試してみる

対策もあった(店舗によっては、仕上がりが良い場合もあった)

![_c0032138_20293618.jpg]()

話が出来ていない(汗)

まず「IXY」(イクシ)と言う名称だが、これはブランド戦略

(シリーズ名によるネーミング戦略)と思われる。

1990年代初頭までの(銀塩)カメラは、一眼レフ等の場合では、

その殆どがアルファベットと数字のみの型番であり、これでは、

ビギナー層にとっては、カメラのランク(グレード、クラス)が

わからないし、それらの各機種の性能差もわからない。

(例えば、1990年前後に発売された銀塩AF一眼レフの、

NIKON F-601、CANON EOS 100 (QD)、PENTAX Z-10、

MINOLTA α-5700i・・ これらが、どんなランクの、どんな

スペックの機体か、わかるだろうか? 現代では当然、誰も

わからないだろうし、当時でも、相当の上級マニアか、カメラ

専門店のベテラン販売員等で無いと判別不能であろう。

初級層が、これらの機体を選んで購入するのは、まず困難だ)

一眼レフのシリーズ製品に、わかりやすい名称を与える事を

行った最初の成功例は、キヤノンの「EOS Kiss」シリーズ

(初号機が1993年)であり、これは女性やファミリー層に

受け入れられ、新規市場を開拓できた。

キヤノンでのAPS機の最初の発売(1996年)に合わせ、これも

また新規市場開拓商品であるから、「IXY」というキャッチーな

(目を引く)名前を付け、おまけに初代「IXY」は、ステンレス

外装の、お洒落で高級感のあるカメラであった。

この戦略は的を射ており、初代「IXY」は大ヒットした。

だが、私は周囲の人が使っていた初代「IXY」のプリント画質に

不信感を持っていた、どうにも画質が悪く感じたのだ。

何人かの中級者以上のIXYオーナーに聞くと、皆、同様の意見

(つまり「写りが悪い」)であったので、私は「IXY」の購入を

保留した。

翌1997年、本機「IXY310」が発売された。

もっとも、その前後の期間、新規ブランド「IXY」は、非常に

多数の機種が新発売されていたが、私の目に留まったのは、

本機「IXY 310」だけが単焦点レンズを搭載していて、

高画質が予想されたからである。

珍しく新品に手を出して購入し、すぐ使ってみたが、思った

通り、本機であれば画質的には及第点のレベルであった。

その後、APS終焉期に投げ売りされた機種を含め、APSの

単焦点機は多数購入した。およそ発売されている機種の殆どに

近いものであり、10数台くらいは持っていたと思うが、

それらのAPS単焦点機の中で、本機「IXY310」は私の評価では

「第2位」の高画質を誇っている。(第1位は次回記事で

紹介しよう)

![_c0032138_20293702.jpg]()

だし、手動で設定できる要素は殆ど無い、つまり物足りない

カメラである。

しかしながら、高画質で小型軽量である事とあいまって、

個人的には非常に多く使用したAPS機である。まあ恐らく、

最も多く出動したAPSカメラであった事だろう。

最後に、本機の評価を、恒例の9項目で上げておく。

CANON IXY 310 (1997年)

【基本・付加性能】★★

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★☆

【質感・高級感 】★★

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★★★

【購入時コスパ 】★★☆ (新品購入価格29,000円)

【完成度(当時)】★★★☆

【歴史的価値 】★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.0点

評価点は丁度平均点、事前にはもう少し高くなるか?と思ったが、

普及機であるが故に、機能や性能、質感等に若干課題がある他、

新品購入でコスパも悪かった事が、じわじわと点数を下げている。

(なお、本機「IXY 310」の発売時の定価は37,000円である)

まあ仮に本機に興味があったとしても、今となっては入手する

術もなく、また運良く購入できたとしても、IX240フィルムは

入手できず、使う術は無いが、APSという1つの「時代」の

中に確かに存在した、隠れた名機だとは思う。

----

さて、次いで本記事の2機種目のAPS機。

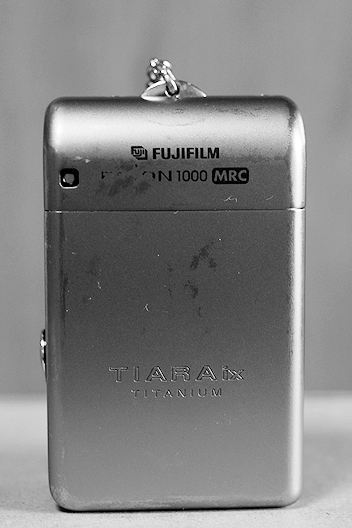

![_c0032138_20294359.jpg]()

1998年に発売された、希少なチタン仕上げ(外装)の

超小型APS機。(以下、「TIARA ix」)

レンズは単焦点、30mm/F3.5(準標準画角)である。

既に劣化して、ボロボロの外観ではあるが、まあ、もはや

20数年前の機体だ、チタン外装であろうが、なかろうが、

どうしようも無い、という感じであろうか・・

(逆に言えば、高価なチタン外装カメラが流行していた

1990年代では「チタンのカメラは耐久性が抜群!」等と

マニア層や富裕層の間では良く言われていたが、それは

その時だけの話であり、20数年も経てば、チタン外装

であっても、何の耐久性にも繋がっていない)

デジタルでのシミュレーター機だが、FUJIFILM製という

事を共通項として、FUJIFILM X-T1を使用する。

![_c0032138_20294890.jpg]()

勘違い(自分で作った資料にはそうあった)してしまい、

CANON New FD24mm/F2を用いてF3.5(以上)に絞って

撮っていたが、後になって本機のレンズは、実際には

30mm/F3.5であった事が判明(汗)

まあ、今から他のレンズで撮り直すのも、もう面倒なので、

そのまま掲載する事にしよう。

ちなみに、本機TIARA ixのフルサイズ換算画角は、APS-C

モードで使う場合、30mmx1.4倍=42mm相当

X-T1で24mmレンズの場合は、24mmx1.5倍=36mm相当

である。

![_c0032138_20294858.jpg]()

とは、FUJIFILM社のAPSカメラを表すブランド名である。

先ほど、「一眼レフで、それ(ネーミング戦略)を行った

最初の成功例は、CANON EOS Kissシリーズだ」と書いたが、

それは一眼レフでの話であって、銀塩コンパクト機の場合は、

もっと早くから成功例がある。

1つは、著名な「OLYMPUS-PEN」(ペン)シリーズ

(1959年~1986年頃)であり、その後、コンパクト機に

おいては、オリンパス以外でも、わかりやすいネーミングでの

シリーズ名称を付ける事が広まっていった。

それでも35mm判コンパクト機では、まだ全社の機種がそうで

あるという話では無いのだが、おりしもEOS Kiss(1993年~)の

成功を見た後のAPSの時代(1996年~)であるから、ここに来て

ほぼ全社のAPSカメラにはシリーズ名が付けられる事となった。

例としてはFUJIFILMは「EPION」(エピオン)、CANONが「IXY」

MINOLTA が「Vectis」という感じで各社あるのだが、正直言うと

他は、あまり聞き慣れない(覚え難い)名称も多々あったと思う。

で、FUJIFILMはAPS機としてのシリーズ名称の他、35mm判の

時代でもコンパクト機にもシリーズ愛称をつけていた。

古くは「フジペット」(PEN発売と同じ1959年)や

「カルデイア」(1984年~)があるが、「カルディア」には

さらに「テイアラ」(Tiara)というスタイリッシュな高性能機の

サブ名称があり、これは「カルディアミニ・ティアラ」(1994)

同「ティアラズーム」(1996)、同「ティアラⅡ」(1997)と

APSの本機「ティアラ ix」(1998)がある。

うち、35mm判単焦点の「ティアラ」「ティアラⅡ」は、

28mm/F3.5の広角単焦点を搭載し、なかなか高画質であった

事でマニア受けしていた。

ちなみに他に28mm単焦点を搭載したマニア向け35mm判の

人気機種には、NIKON Mini AF600(1993)及び RICOH GR1

シリーズ(1996~)、MINOLTA TC-1(1996)等がある。

いずれの機種も所有していたのだが、うち初代「ティアラ」は、

故障しやすいという弱点があり、私の機体も周囲の人の機体も

いずれも使用中に自然故障してしまった。

小型の高画質広角機は必要だったので、後に「ティアラⅡ」に

買い換えた、そちら故障はしなかったが何度か使っているうちに

デジタル時代に突入して、銀塩時代は終わってしまったのだ。

![_c0032138_20294874.jpg]()

FUJIFILM社のカメラはコンパクト機(「ナチュラS」「シルヴィ」

「クラッセ」等)も、デジタルコンパクト機(Finepixシリーズ

(1998年~)や、同Xシリーズ(2011~)も、ミラーレス機の

Xシリーズ(2012~)も、全て「機種毎に仕様や性能がまちまち

である」という課題を持っている。

これは、自社生産よりも他社(OEM)生産が主体であるという

事情が背後にあるのだとは思うが、その事(他社生産)自体は

今時の製造業であれば、まあ当たり前の事ではある。

ただ、その状態で「仕様や性能がバラバラ」というのは、

生産自体の品質というより、仕様的な品質の決定やチェックが

甘いように、どうしても思えてしまう。

つまり、カメラとして様々な弱点がある使い難い製品でも、

そのまま市場に販売されてしまうのだ。しかも各機種の寿命は

極めて短く、ほんの数年で後継機が出てくるのだが、その後継機

でも弱点が解消されていなかったり、あるいはまた別の弱点が

新たに発生してしまったりする。

私も1990年代以降、20機種近くのFUJIFILM製カメラを購入

して使っているが、新しい製品を使うたびに、毎回新たな弱点が

見受けられ、がっかりするケースが多い。

性能(これはスペックや描写力のみならず、メニュー等の操作系、

バッテリーの互換性、故障耐性やら、様々な点にも及ぶ)の

不満点がいつまでも改善されない事を繰り返していると、

メーカーに対する信頼性も無くなってしまいかねない。

![_c0032138_20295752.jpg]()

持つ。まあでも、APS機で高画質な機種は極めて少ないので、

この性能でも、全APS機の中では標準的な性能か、あるいは

やや良い方に属すると思う。

APSの描写力が低いのは、まずフィルムサイズが小さい事がある。

APSフィルム(IX240)のサイズは、35mm判(36mmx24mm)に

比べて、「約30mmx約16mm」と、およそ半分の面積だ。

ただ、APSにはH,C,Pの3モードがあって、それぞれアスペクト

(縦横)比が異なる写真を撮る事ができる。

Hは16対9、これはハイビジョンという意味だ。

Cは3対2で、これはクラッシックで、35mm判フィルムと同じ

Pは3対1で、パノラマという意味だ。

フィルムの面積を最大に利用する場合は、Hモードを選択するが

DPE店でもその場合、16対9の特殊用紙でプリントされる為、

その両脇をトリミングして3対2としたCモードのプリントを

一般的なL判用紙でプリントした場合は、原理的に両者に画質の

差異は発生しない。(下写真は、Hモードでのアスペクト比の

シミュレーション撮影)

![_c0032138_20295713.jpg]()

引き伸ばした場合であり、すなわちワイド四つ切等で大きく

プリントするのであれば、フィルムサイズ(面積)での、

35mm判とAPS判の差は顕著だ。

ちなみに、このフィルムでの印刷原理から「トリミングを

する事は画質が低下する」と皆が嫌い、その後、デジタルの

時代になっても、トリミングや、画素数を下げて撮影する

事を嫌うカメラマンが大多数であったのだ。

しかし、今時ならば皆が知っているように、デジタルでは

鑑賞(表示)画素数は、一般的には撮影画素数よりも低い。

(例:PC画面いっぱいで鑑賞する場合、およそ100万~

200万画素程度だが、現在の全てのデジタルカメラは、

その画素数よりも遥かに大きい記録画素数を持っている)

よって、デジタルでのトリミングや低画素数での画質劣化は、

鑑賞解像度(画素数)や、プリント時のDPI要件を満たせば、

ほとんど気にしなくて良いのだが、フィルムの経験がある

デジタル初級者は、この原理が理解できず、そうした処置を

行う事を、未だ(現代でも)嫌う場合が多い。

さて、デジタル時代の話はさておき、フィルム時代の話だが、

APS機でのプリント時での、35mm判フィルムに比較しての

画質低下はやむを得ない。

しかし、TV画面にAPSフォトプレーヤーから表示するならば

アナログTVの解像度はデジタル換算で30~35万画素程度であり

APSフィルムの解像度はデジタル換算で1000万画素程度あるので

この場合は、画質低下の不満を感じる事は無いであろう。

それと、他の方法論としては、APS機は高画質を求めない用途に

徹してしまう事が、マニア的な解決手段だ。

例えばだが、MINOLTA Vectisの水中用APS機とか、OLYMPUS

の接写専用APS機、こういったものを使うと、高画質とかは

あまり関係無くなる(実際にこれらのカメラは良く使用した)

で、そもそも本機「TIARA ix」も、極めてファッショナブルな

デザインであり、たとえばパーティ用という用途が考えられる。

まあ、パーティと言うと、一般男性的にはあまり馴染みが無い

世界であろうから、披露宴参列とか、ちょっとした飲み会や

BBQ/キャンプなど、多数の周囲の人の目に触れる場で、

お洒落なカメラを使う、という用途である。

こうした場で人物スナップや記念写真を撮るならば、あまり

神経質なまでの高画質は必要では無い訳だ。

(まあ、コロナ禍の現代では、この用途は考え難いが・・)

それから、フィルムを工夫する方法論もある。

たとえば、同じFUJIFILMからは当時、APSの「セピア」フィルム

が発売されていた、これは富士の35mm判フィルムには無い仕様

(注:コニカからは35mm判のセピアがあった、他にイルフォード

等の海外製セピアフィルムもあったが、一般的には入手し難い)

であったので、APS機で、セピアフィルムを使う事は結構頻繁に

行っていた。なお、これら富士やコニカのセピアフィルムは

「カラー現像プロセス」で問題ない。つまり自動現像機が使え、

「0円プリント」でもOKという事である。

現代のデジタル時代であれば、PCによるレタッチ等でセピア写真

は容易に実現できるが、当時の環境ではスキャンしてPCで加工等

は面倒でやってられず、かと言って、「セピア色フィルター」

(ユーロ・セピア、レトロ・セピア等があった)を使っても、

カラーフィルムのベースの色は残ってしまう。そして勿論だが

モノクロ(白黒)フィルムでのセピア色フィルターは無効だ。

だから、実質的にはセピアフィルムを買うしか方法が無かった。

そして、35mm判高性能(高画質)カメラでセピアは少々勿体無い

気もしたので、もっぱらAPS機でのセピアフィルムの利用となった。

![_c0032138_20295730.jpg]()

途中交換が出来るというAPSならではの機能を用いれば、通常の

カラーフィルムとセピアフィルムを被写体に応じて適宜差し替え

て使用する事が出来た。

まあMRC機能は、他に有効な使い道が無いのだが、このケース

のみでは重宝した。

(MRCについては、当時のメーカー側が想定していたように、

「1台のカメラを家族の複数が、それぞれ別のフィルムを持って

使う」等と言った、ケチ臭い使用法は有り得なかったであろう。

当時は、家族1人毎に1台のカメラは、既に常識の時代だ。

それに、MRC機能をわざわざ使わなくても、複数のAPS機に、

それぞれ別のフィルムを入れておけば、まあそれでも良かった)

さて、本機「TIARA ix」であるが、使用方法が少し面倒だ。

カバーをスライドさせ電源をONにするのは良いが、勝手に

ポップアップしてくる内蔵フラッシュを引っ込めないと

スライドカバーが閉じない、つまり電源OFFにならない。

こういう機種毎に「まちまちな仕様」となる事が、前述の通り

FUJIFILM製のカメラの弱点である。

他には余りこれと言った特徴は無い、見かけは高級感があるが、

まあ長所はそれ位であろうか。

![_c0032138_20300120.jpg]()

EPION 1010があり、そちらは同じ仕様の「TIARA ix」では

あるが、チタン外装ではなく、一般的なプラスチック外装だ。

外観の色目が似ているので、区別がつきにくいのだが、

シャッターボタンの塗装色で見分ける事ができ、チタン版の

1000型のシャッターボタンは赤色、プラスチックの1010型の

シャッターボタンは青色である。

![_c0032138_20300387.jpg]()

さて、最後に本機「TIARA ix」(1000型)の評価だ。

FUJIFILM EPION 1000 MRC TIARA ix TITANIUM

(1998年)

【基本・付加性能】★★☆

【描写力・表現力】★★★

【操作性・操作系】★★

【質感・高級感 】★★★☆

【マニアック度 】★★★★

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★★★ (中古購入価格10,000円)

【完成度(当時)】★★★

【歴史的価値 】★★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.1点

こちらの機種も、ほぼ平均点となった。

チタン製ボディの高級品の割に購入価格が安価であったのは

APS末期の2000年代初頭に購入したのと、若干程度が

悪かった為だ。この結果、コスパの項目が高く評価されたが、

まあ高級感とマニアック度も高い。

ただ、その他の項目はあまり振るわない、基本性能も描写力も

たいした事は無いのだ。

FUJIFILM製としては非常に珍しいチタン製ボディの機種で

あったので、歴史的価値は、少しだけ加点している。

----

さて、本記事はこのあたりまでで、次回コンパクト記事に続く。

(ハーフ判、35mm判、APS判)を順次紹介していく記事だ。

今回は1990年代のAPSコンパクト機を2台紹介する。

まずは、

CANON IXY 310

IXYは「イクシ」と読むのが正しいが、一般的には

「イクシー/イクシィ」と(誤まって)呼ばれる事もある。

IXY 310は26mm/F2.8のレンズを搭載していて、

超小型軽量(本体125g)なのが特徴だ。

で、毎回そうだが本シリーズでは紹介機でのフィルム撮影は

行わず、デジタルのシミュレーター機を使う。

特に今回の記事ではAPSカメラなので、「APS用フィルム」

(正確にはIX240フィルム)は、現在入手困難であり、また

現像も困難なので、フィムル撮影は実施しようが無い。

今回のシミュレーターは製品系統が同じCANON IXY DIGITAL

L2 (2004年)を使用する。

には1.4倍で約36mm相当となり、IXY DIGITAL L2は

39mm相当となっている。

両者ともIXYシリーズの中では数える程しか無い、希少な

単焦点機だ。

それと、デジタルのIXY L2の描写は、青色が極めて強く写る。

これはIXY L2の個性であり、面白いのだが、シミュレーション

においてはIXY 310用のAPS(IX240)フィルムに、そういう

特性があるという訳では無い。

フィルムメーカーとカメラメーカーが数社集まって企画され、

1996年に「鳴り物入り」で発売されたシステムである。

使用フィルムは小型軽量でカートリッジ化された「IX240」型

フィルムで、フィルム装填の失敗が無く、使用中のフィルム

交換も可能(=MRC方式)なシステムだ。

加えて、現代のデジタルカメラのEXIFに相当するような、

撮影日時、絞り値やシャッター速度、印刷枚数等を記録する

事が出来、この規格上では、テキストデータ(コメント)も

フィルム内部へ記録可能だ。

の文章がプリセットされている、例えば「Happy Birthday」や

「I love you」「Thank you」といった類である。

これらはDPE店でのAPS用の現像印刷機(QSS等)で、写真の裏に

印刷されるが、店舗(現像機)によっては印刷されない場合も

あった。また、家庭用TVに接続する別売フォトプレーヤー等

では、画面上にこうした文章を表示する事も出来た。

これらの撮影情報が記録可能な事から、APS用フィルム名の

「IX」とは「Information eXchange」(=情報交換)の略、

という意味になっている。

APSの誕生は、恐らくは1990年代には35mm判フィルムを

使う銀塩カメラはすでに進化のピークに達していて、市場規模も

1990年代前半に頭打ちとなっていた状況から、新たな「規格」

により、目新しい新製品を多数販売し、カメラ・フィルム市場

を盛り上げようとする動きからだった、と想像できる。

世の中は1990年代初頭にバブル経済が崩壊していたが、

その直後の1990年代中頃から、カメラマニアを中心とした

「第一次中古カメラブーム」が発生した。

これは当初は既に進化のピークに達していたAF一眼レフ等の

新製品に対して、マニア層は魅力を感じなかった事が原因の

1つであったと思われるが、中古カメラブームの後期~末期

(2000年代初頭頃)には、このブームは「投機的」、

つまり、希少な中古カメラを買って高く売る、という要素が

発生してしまい、まるでバブル期の土地の価格のように値段が

吊り上りすぎ、加えて2000年代前半からデジタル一眼レフの

一般への普及が始まると、あっと言う間に「第一次中古カメラ

ブーム」のバブルはハジけて終息してしまった。

魅力的な新製品(新システム、すなわちAPS)は、消費者層

のニーズを、そこそこ捉えていたと思う。

ただ、このシステムにはいくつかの弱点があるので、当時の

中古カメラブームにおいて、ユーザー層のカメラ知識のレベル

が旧来よりも大幅にアップした状況では、特に上級マニア等

からは嫌われるシステムとなっていた。

APSカメラには、コンパクト機のみならず、レンズ交換が可能

な一眼レフも数社から発売されていたが、マニア層はこれらを

「35mm判に比べ画質が悪い」と嫌い、まったく普及しなかった。

雑食性の強いカメラマニアの私ですらも、APS一眼レフは1機種

も保有していない、という状況であり、まあ、市場での感覚は

概ねそんな感じであった。

で、APSはわずか数年後、2000年頃にはビギナー層向けの安価

な製品しか売れないようになっていて、折りしもその頃から、

コンパクトのデジタルカメラの一般層への普及が始まった為、

急速に見向きされないシステムとなり、2002~2003年頃には、

カメラメーカー各社は、APS機の新製品を出さないようになり、

これは事実上、撤退したという事だ。

その後も2000年代を通じてAPSフィルムは発売されていたし、

DPE店での現像も難なくできた。しかしながら2010年頃には、

もうデジタルカメラが当たり前となり、DPE店での、フィルム

現像・プリントのビジネスモデルは相当に厳しくなり、

多くのDPE店が廃業、そのあたりでAPSも自然消滅し、現代

2020年代では、APS(IX240)フィルムの入手も現像も、

非常に困難(ほぼ不可能)だ。

僅か5~6年の短期間しか流通しなかったAPS機だが、まあ

今にして思うと、新しい概念のカメラも多数発売されていて、

面白い規格だったと思う。

APSの登場により、フィルムやフィルムカメラの市場が、

拡大したかどうかは疑問である。ちょうど置き換わるように

デジタルカメラの市場が伸びていったので、2000年前後の

フィルム全体の市場規模は(正確に調べた訳では無いが)

恐らく大きく右肩下がりであった事であろう。

の導入だ、それまでのDPE店では、35mm判フィルムを扱う

自動現像機があったが、これはAPSフィルム(IX240)には

使えない。なので1990年代後半には巷のDPE店の現像機が

APSも現像できる物にリプレイス(置き換わる事)された。

これは完全自動現像機(QSS等)で、お店の人はフィルムを

セットするだけで、他は殆ど何も操作する必要が無い。

数十分という短時間で、現像から同時プリントまで全自動で

勝手にやってくれる。

この機械は高価だったと思うが、ほとんど全てのDPE店に

導入された。APSの現像が出来なければ商売にならないし、

その高価な現像機も、買取ではなくて、レンタル等という

選択肢もあった事であろう。

なお、利用者(お客)はどうやって自動現像機である事が

区別できたか?と言えば、この機械を使うと、APS、35mm

判の区別なく、撮影画像を”サムネイル”風に印刷する

「インデックス・プリント」が付いてきた事からだ。

APSの場合、35mm判フィルムのように、写真を光に透かして

見る事ができない。

焼き増しをする場合は、その「インデックス・プリント」を

用いて「この写真を3枚、こちらを5枚」等と注文するのだ。

で、自動現像機により、DPE業務に専門性が不要になった。

この為、パートやアルバイトの主婦や学生でもDPE業務が出来る

ようになり、また短時間で自動処理ができる為、多数のDPE

業務をこなせば、人件費等の大幅なコストダウンが可能だ。

よって、この頃(1990年代後半)より、「0円プリント」

というビジネスモデルが大流行する。これは600円~800円

程度の定額料金を払えば、現像に加えて、同時プリントが

無料になる仕組みだ。(注:インデックス・プリントも

勿論ついてくる)

が、この市場も「0円プリント」店が乱立した事から、後年

(2000年頃)には価格競争となり、600円以下になったり、

あるいは現像すると、新品のフィルムを1本、タダでつけて

くれるような店もあった。

ただし自動現像機とは言え、機種毎の差とか、用紙やインク

の差、又は基本調整が不十分だったりして、店舗によっては

同時プリントの品質が低い場合もあったのだが、まあ安いので

やむを得ないし、街中にはそういう店舗がいくらでもあった

ので、仕上がりが気にいらなければ、別の店舗を試してみる

対策もあった(店舗によっては、仕上がりが良い場合もあった)

話が出来ていない(汗)

まず「IXY」(イクシ)と言う名称だが、これはブランド戦略

(シリーズ名によるネーミング戦略)と思われる。

1990年代初頭までの(銀塩)カメラは、一眼レフ等の場合では、

その殆どがアルファベットと数字のみの型番であり、これでは、

ビギナー層にとっては、カメラのランク(グレード、クラス)が

わからないし、それらの各機種の性能差もわからない。

(例えば、1990年前後に発売された銀塩AF一眼レフの、

NIKON F-601、CANON EOS 100 (QD)、PENTAX Z-10、

MINOLTA α-5700i・・ これらが、どんなランクの、どんな

スペックの機体か、わかるだろうか? 現代では当然、誰も

わからないだろうし、当時でも、相当の上級マニアか、カメラ

専門店のベテラン販売員等で無いと判別不能であろう。

初級層が、これらの機体を選んで購入するのは、まず困難だ)

一眼レフのシリーズ製品に、わかりやすい名称を与える事を

行った最初の成功例は、キヤノンの「EOS Kiss」シリーズ

(初号機が1993年)であり、これは女性やファミリー層に

受け入れられ、新規市場を開拓できた。

キヤノンでのAPS機の最初の発売(1996年)に合わせ、これも

また新規市場開拓商品であるから、「IXY」というキャッチーな

(目を引く)名前を付け、おまけに初代「IXY」は、ステンレス

外装の、お洒落で高級感のあるカメラであった。

この戦略は的を射ており、初代「IXY」は大ヒットした。

だが、私は周囲の人が使っていた初代「IXY」のプリント画質に

不信感を持っていた、どうにも画質が悪く感じたのだ。

何人かの中級者以上のIXYオーナーに聞くと、皆、同様の意見

(つまり「写りが悪い」)であったので、私は「IXY」の購入を

保留した。

翌1997年、本機「IXY310」が発売された。

もっとも、その前後の期間、新規ブランド「IXY」は、非常に

多数の機種が新発売されていたが、私の目に留まったのは、

本機「IXY 310」だけが単焦点レンズを搭載していて、

高画質が予想されたからである。

珍しく新品に手を出して購入し、すぐ使ってみたが、思った

通り、本機であれば画質的には及第点のレベルであった。

その後、APS終焉期に投げ売りされた機種を含め、APSの

単焦点機は多数購入した。およそ発売されている機種の殆どに

近いものであり、10数台くらいは持っていたと思うが、

それらのAPS単焦点機の中で、本機「IXY310」は私の評価では

「第2位」の高画質を誇っている。(第1位は次回記事で

紹介しよう)

だし、手動で設定できる要素は殆ど無い、つまり物足りない

カメラである。

しかしながら、高画質で小型軽量である事とあいまって、

個人的には非常に多く使用したAPS機である。まあ恐らく、

最も多く出動したAPSカメラであった事だろう。

最後に、本機の評価を、恒例の9項目で上げておく。

CANON IXY 310 (1997年)

【基本・付加性能】★★

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★☆

【質感・高級感 】★★

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★★★

【購入時コスパ 】★★☆ (新品購入価格29,000円)

【完成度(当時)】★★★☆

【歴史的価値 】★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.0点

評価点は丁度平均点、事前にはもう少し高くなるか?と思ったが、

普及機であるが故に、機能や性能、質感等に若干課題がある他、

新品購入でコスパも悪かった事が、じわじわと点数を下げている。

(なお、本機「IXY 310」の発売時の定価は37,000円である)

まあ仮に本機に興味があったとしても、今となっては入手する

術もなく、また運良く購入できたとしても、IX240フィルムは

入手できず、使う術は無いが、APSという1つの「時代」の

中に確かに存在した、隠れた名機だとは思う。

----

さて、次いで本記事の2機種目のAPS機。

1998年に発売された、希少なチタン仕上げ(外装)の

超小型APS機。(以下、「TIARA ix」)

レンズは単焦点、30mm/F3.5(準標準画角)である。

既に劣化して、ボロボロの外観ではあるが、まあ、もはや

20数年前の機体だ、チタン外装であろうが、なかろうが、

どうしようも無い、という感じであろうか・・

(逆に言えば、高価なチタン外装カメラが流行していた

1990年代では「チタンのカメラは耐久性が抜群!」等と

マニア層や富裕層の間では良く言われていたが、それは

その時だけの話であり、20数年も経てば、チタン外装

であっても、何の耐久性にも繋がっていない)

デジタルでのシミュレーター機だが、FUJIFILM製という

事を共通項として、FUJIFILM X-T1を使用する。

勘違い(自分で作った資料にはそうあった)してしまい、

CANON New FD24mm/F2を用いてF3.5(以上)に絞って

撮っていたが、後になって本機のレンズは、実際には

30mm/F3.5であった事が判明(汗)

まあ、今から他のレンズで撮り直すのも、もう面倒なので、

そのまま掲載する事にしよう。

ちなみに、本機TIARA ixのフルサイズ換算画角は、APS-C

モードで使う場合、30mmx1.4倍=42mm相当

X-T1で24mmレンズの場合は、24mmx1.5倍=36mm相当

である。

とは、FUJIFILM社のAPSカメラを表すブランド名である。

先ほど、「一眼レフで、それ(ネーミング戦略)を行った

最初の成功例は、CANON EOS Kissシリーズだ」と書いたが、

それは一眼レフでの話であって、銀塩コンパクト機の場合は、

もっと早くから成功例がある。

1つは、著名な「OLYMPUS-PEN」(ペン)シリーズ

(1959年~1986年頃)であり、その後、コンパクト機に

おいては、オリンパス以外でも、わかりやすいネーミングでの

シリーズ名称を付ける事が広まっていった。

それでも35mm判コンパクト機では、まだ全社の機種がそうで

あるという話では無いのだが、おりしもEOS Kiss(1993年~)の

成功を見た後のAPSの時代(1996年~)であるから、ここに来て

ほぼ全社のAPSカメラにはシリーズ名が付けられる事となった。

例としてはFUJIFILMは「EPION」(エピオン)、CANONが「IXY」

MINOLTA が「Vectis」という感じで各社あるのだが、正直言うと

他は、あまり聞き慣れない(覚え難い)名称も多々あったと思う。

で、FUJIFILMはAPS機としてのシリーズ名称の他、35mm判の

時代でもコンパクト機にもシリーズ愛称をつけていた。

古くは「フジペット」(PEN発売と同じ1959年)や

「カルデイア」(1984年~)があるが、「カルディア」には

さらに「テイアラ」(Tiara)というスタイリッシュな高性能機の

サブ名称があり、これは「カルディアミニ・ティアラ」(1994)

同「ティアラズーム」(1996)、同「ティアラⅡ」(1997)と

APSの本機「ティアラ ix」(1998)がある。

うち、35mm判単焦点の「ティアラ」「ティアラⅡ」は、

28mm/F3.5の広角単焦点を搭載し、なかなか高画質であった

事でマニア受けしていた。

ちなみに他に28mm単焦点を搭載したマニア向け35mm判の

人気機種には、NIKON Mini AF600(1993)及び RICOH GR1

シリーズ(1996~)、MINOLTA TC-1(1996)等がある。

いずれの機種も所有していたのだが、うち初代「ティアラ」は、

故障しやすいという弱点があり、私の機体も周囲の人の機体も

いずれも使用中に自然故障してしまった。

小型の高画質広角機は必要だったので、後に「ティアラⅡ」に

買い換えた、そちら故障はしなかったが何度か使っているうちに

デジタル時代に突入して、銀塩時代は終わってしまったのだ。

FUJIFILM社のカメラはコンパクト機(「ナチュラS」「シルヴィ」

「クラッセ」等)も、デジタルコンパクト機(Finepixシリーズ

(1998年~)や、同Xシリーズ(2011~)も、ミラーレス機の

Xシリーズ(2012~)も、全て「機種毎に仕様や性能がまちまち

である」という課題を持っている。

これは、自社生産よりも他社(OEM)生産が主体であるという

事情が背後にあるのだとは思うが、その事(他社生産)自体は

今時の製造業であれば、まあ当たり前の事ではある。

ただ、その状態で「仕様や性能がバラバラ」というのは、

生産自体の品質というより、仕様的な品質の決定やチェックが

甘いように、どうしても思えてしまう。

つまり、カメラとして様々な弱点がある使い難い製品でも、

そのまま市場に販売されてしまうのだ。しかも各機種の寿命は

極めて短く、ほんの数年で後継機が出てくるのだが、その後継機

でも弱点が解消されていなかったり、あるいはまた別の弱点が

新たに発生してしまったりする。

私も1990年代以降、20機種近くのFUJIFILM製カメラを購入

して使っているが、新しい製品を使うたびに、毎回新たな弱点が

見受けられ、がっかりするケースが多い。

性能(これはスペックや描写力のみならず、メニュー等の操作系、

バッテリーの互換性、故障耐性やら、様々な点にも及ぶ)の

不満点がいつまでも改善されない事を繰り返していると、

メーカーに対する信頼性も無くなってしまいかねない。

持つ。まあでも、APS機で高画質な機種は極めて少ないので、

この性能でも、全APS機の中では標準的な性能か、あるいは

やや良い方に属すると思う。

APSの描写力が低いのは、まずフィルムサイズが小さい事がある。

APSフィルム(IX240)のサイズは、35mm判(36mmx24mm)に

比べて、「約30mmx約16mm」と、およそ半分の面積だ。

ただ、APSにはH,C,Pの3モードがあって、それぞれアスペクト

(縦横)比が異なる写真を撮る事ができる。

Hは16対9、これはハイビジョンという意味だ。

Cは3対2で、これはクラッシックで、35mm判フィルムと同じ

Pは3対1で、パノラマという意味だ。

フィルムの面積を最大に利用する場合は、Hモードを選択するが

DPE店でもその場合、16対9の特殊用紙でプリントされる為、

その両脇をトリミングして3対2としたCモードのプリントを

一般的なL判用紙でプリントした場合は、原理的に両者に画質の

差異は発生しない。(下写真は、Hモードでのアスペクト比の

シミュレーション撮影)

引き伸ばした場合であり、すなわちワイド四つ切等で大きく

プリントするのであれば、フィルムサイズ(面積)での、

35mm判とAPS判の差は顕著だ。

ちなみに、このフィルムでの印刷原理から「トリミングを

する事は画質が低下する」と皆が嫌い、その後、デジタルの

時代になっても、トリミングや、画素数を下げて撮影する

事を嫌うカメラマンが大多数であったのだ。

しかし、今時ならば皆が知っているように、デジタルでは

鑑賞(表示)画素数は、一般的には撮影画素数よりも低い。

(例:PC画面いっぱいで鑑賞する場合、およそ100万~

200万画素程度だが、現在の全てのデジタルカメラは、

その画素数よりも遥かに大きい記録画素数を持っている)

よって、デジタルでのトリミングや低画素数での画質劣化は、

鑑賞解像度(画素数)や、プリント時のDPI要件を満たせば、

ほとんど気にしなくて良いのだが、フィルムの経験がある

デジタル初級者は、この原理が理解できず、そうした処置を

行う事を、未だ(現代でも)嫌う場合が多い。

さて、デジタル時代の話はさておき、フィルム時代の話だが、

APS機でのプリント時での、35mm判フィルムに比較しての

画質低下はやむを得ない。

しかし、TV画面にAPSフォトプレーヤーから表示するならば

アナログTVの解像度はデジタル換算で30~35万画素程度であり

APSフィルムの解像度はデジタル換算で1000万画素程度あるので

この場合は、画質低下の不満を感じる事は無いであろう。

それと、他の方法論としては、APS機は高画質を求めない用途に

徹してしまう事が、マニア的な解決手段だ。

例えばだが、MINOLTA Vectisの水中用APS機とか、OLYMPUS

の接写専用APS機、こういったものを使うと、高画質とかは

あまり関係無くなる(実際にこれらのカメラは良く使用した)

で、そもそも本機「TIARA ix」も、極めてファッショナブルな

デザインであり、たとえばパーティ用という用途が考えられる。

まあ、パーティと言うと、一般男性的にはあまり馴染みが無い

世界であろうから、披露宴参列とか、ちょっとした飲み会や

BBQ/キャンプなど、多数の周囲の人の目に触れる場で、

お洒落なカメラを使う、という用途である。

こうした場で人物スナップや記念写真を撮るならば、あまり

神経質なまでの高画質は必要では無い訳だ。

(まあ、コロナ禍の現代では、この用途は考え難いが・・)

それから、フィルムを工夫する方法論もある。

たとえば、同じFUJIFILMからは当時、APSの「セピア」フィルム

が発売されていた、これは富士の35mm判フィルムには無い仕様

(注:コニカからは35mm判のセピアがあった、他にイルフォード

等の海外製セピアフィルムもあったが、一般的には入手し難い)

であったので、APS機で、セピアフィルムを使う事は結構頻繁に

行っていた。なお、これら富士やコニカのセピアフィルムは

「カラー現像プロセス」で問題ない。つまり自動現像機が使え、

「0円プリント」でもOKという事である。

現代のデジタル時代であれば、PCによるレタッチ等でセピア写真

は容易に実現できるが、当時の環境ではスキャンしてPCで加工等

は面倒でやってられず、かと言って、「セピア色フィルター」

(ユーロ・セピア、レトロ・セピア等があった)を使っても、

カラーフィルムのベースの色は残ってしまう。そして勿論だが

モノクロ(白黒)フィルムでのセピア色フィルターは無効だ。

だから、実質的にはセピアフィルムを買うしか方法が無かった。

そして、35mm判高性能(高画質)カメラでセピアは少々勿体無い

気もしたので、もっぱらAPS機でのセピアフィルムの利用となった。

途中交換が出来るというAPSならではの機能を用いれば、通常の

カラーフィルムとセピアフィルムを被写体に応じて適宜差し替え

て使用する事が出来た。

まあMRC機能は、他に有効な使い道が無いのだが、このケース

のみでは重宝した。

(MRCについては、当時のメーカー側が想定していたように、

「1台のカメラを家族の複数が、それぞれ別のフィルムを持って

使う」等と言った、ケチ臭い使用法は有り得なかったであろう。

当時は、家族1人毎に1台のカメラは、既に常識の時代だ。

それに、MRC機能をわざわざ使わなくても、複数のAPS機に、

それぞれ別のフィルムを入れておけば、まあそれでも良かった)

さて、本機「TIARA ix」であるが、使用方法が少し面倒だ。

カバーをスライドさせ電源をONにするのは良いが、勝手に

ポップアップしてくる内蔵フラッシュを引っ込めないと

スライドカバーが閉じない、つまり電源OFFにならない。

こういう機種毎に「まちまちな仕様」となる事が、前述の通り

FUJIFILM製のカメラの弱点である。

他には余りこれと言った特徴は無い、見かけは高級感があるが、

まあ長所はそれ位であろうか。

EPION 1010があり、そちらは同じ仕様の「TIARA ix」では

あるが、チタン外装ではなく、一般的なプラスチック外装だ。

外観の色目が似ているので、区別がつきにくいのだが、

シャッターボタンの塗装色で見分ける事ができ、チタン版の

1000型のシャッターボタンは赤色、プラスチックの1010型の

シャッターボタンは青色である。

さて、最後に本機「TIARA ix」(1000型)の評価だ。

FUJIFILM EPION 1000 MRC TIARA ix TITANIUM

(1998年)

【基本・付加性能】★★☆

【描写力・表現力】★★★

【操作性・操作系】★★

【質感・高級感 】★★★☆

【マニアック度 】★★★★

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★★★ (中古購入価格10,000円)

【完成度(当時)】★★★

【歴史的価値 】★★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.1点

こちらの機種も、ほぼ平均点となった。

チタン製ボディの高級品の割に購入価格が安価であったのは

APS末期の2000年代初頭に購入したのと、若干程度が

悪かった為だ。この結果、コスパの項目が高く評価されたが、

まあ高級感とマニアック度も高い。

ただ、その他の項目はあまり振るわない、基本性能も描写力も

たいした事は無いのだ。

FUJIFILM製としては非常に珍しいチタン製ボディの機種で

あったので、歴史的価値は、少しだけ加点している。

----

さて、本記事はこのあたりまでで、次回コンパクト記事に続く。