本シリーズでは、やや特殊な交換レンズをカテゴリー別に

紹介している。

今回の記事では「KONICA HEXANON ARレンズ」を

7本紹介しよう。(注:一部のレンズはAR銘なし)

なお、HEXANON ARは、他にも数本を所有しているが

きりが無いので、本記事での全ての紹介は割愛しておき、

描写力が高いか又は流通量が多い物だけに留めておこう。

また、紹介本数が多いので、各レンズ毎での実写紹介も

最小限の枚数とする。

それと、各レンズ毎に個別の紹介文章を書いていくのも

冗長となる為、全体を通した内容の記事とする。

まあ、いずれのレンズも、本ブログの他記事で紹介済み

なので詳細の興味がある場合は適宜それらを参照されたし。

「HEXANONとは? ARとは?」と、聞き慣れない名称が

多いとは思うが、記事中で追々説明していこう。

----

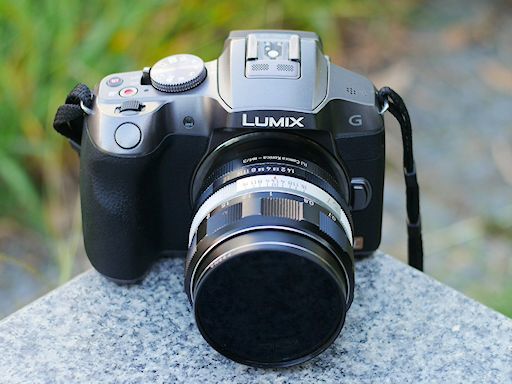

ではまず、最初のシステム

![_c0032138_09095178.jpg]()

(中古購入価格 9,000円)(以下、AR57/1.4)

カメラは、PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第15回記事参照。

(注:本レンズはAR銘無しの初期型である)

![_c0032138_09095199.jpg]()

という話であるが、これはコニカ(現:コニカミノルタ)

の歴史を少し振り返らなければならない。

コニカの原点は、1903年の国産初のカメラ「チェリー」

の発売であろう、ちなみにライト兄弟の初飛行の年だ。

カメラ発売以前から「六桜社」(六櫻社)として写真関連

の材料等を販売していたのだが、ここで言う「六」とは

創業者の「小西屋六兵衛」氏を由来とする。

また、「桜」は、後に「さくら天然色(カラー)フィルム」

という商品名に使われて、長らくフィルムのトップシェアを

誇ったので、このあたりは現代のユーザー層でも知っている

事であろう。

社名は後に「小西六」に変更、さらには、1980年代には

「コニカ」になり、2003年にミノルタと合併して

「コニカミノルタ」となり、2006年にカメラ事業を

SONY等に譲渡し、フィルム事業からも撤退している。

なお「CA」と言うのはカメラを意味する接尾語であるから

小西六製のカメラであるので「KONI-CA」というブランド

銘になったのだと思われる。

で、創業者を由来とする初期の社名に入っている「六」を、

ラテン語(ギリシャ数字)読みをすると「ヘキサ(HEXA)」

となる。これにレンズ名称で良く使われる「ノン/オン」

の接尾語をつけて「HEXANON」(ヘキサノン)となった訳だ。

銀塩時代末期、特に1990年代の「第一次中古カメラブーム」

においては、マニア層において「ヘキサノンは良く写る」

と言われていた。

ただ、それは極めて曖昧な話である。

ヘキサノンは、だいたい1950年~2000年頃迄、約50年間

で使われたレンズ名称である。よって、それぞれの時代で、

レンズは様々であり、勿論マウントも異なるし、恐らくは

100を越える機種数があるから、個々に性能(描写力)も

まちまちである。

![_c0032138_09095132.jpg]()

初級マニアであれば、ヘキサノンを知っている程度であり

中級マニアともなると、いずれかのヘキサノンを所有して

いたり、ヘキサノンの時代分類が、だいたいわかる、

という程度であったと思う。

しかし、最後のヘキサノンが、およそ2000年頃の発売

であるから、それから既に20年が経過している。

現代のユーザー(マニア)層では、「ヘキサノン」の事を

全く知らないであろう。上記の銀塩時代のマニア知識を

ワンランク上げて、中級マニアでやっと、ヘキサノンを

聞いた事があり、上級マニアで、ようやくヘキサノンを

所有している可能性がある、というレベルだと思われる。

----

さて、話の途中であるが、ここでレンズを交換する。

では、次のシステム

![_c0032138_09101392.jpg]()

(中古購入価格 9,000円)(以下、AR105/4)

カメラは、PANASONIC DMC-G1(赤)(μ4/3機)

レンズ・マニアックス第19回記事参照。

このシステムは、ベローズマクロという、非常に「大げさ」

な物である。

本来は三脚撮影専用であるが、ここではできるだけ不要な

部品を取り外して、手持ち撮影を行っている。

が、あまりに面倒、かつ高度な撮影技能が要求されるので、

本記事における本システムでの試写は1枚に留めておく。

上記、レンズマニアックス記事では、より多くの写真を

掲載しているので、興味あれば参照していただきたいが、

現代では、まず入手不可能の超レアシステムである事は

注意点として述べておく。

![_c0032138_09101370.jpg]()

分類を行ってみよう。

1)ヘキサノン(固定レンズ版)

1950年代~1960年代のレンズシャッター機

(=その後の時代でのコンパクト機のようなもの)

に搭載された固定レンズの各種ヘキサノン。

ヘキサノン50mm/F2.8、同48mm/F2等がある。

2)コンパクト機用ヘキサノン(固定レンズ版)

1960年代のコンパクト機~1977年にAF化され~

1980年代まで発売された銀塩コンパクト機に搭載

された固定レンズのヘキサノン、38mm/F2.8や

35mm/F2.8が代表的。

なお、1960年代はハーフ判コンパクト機が流行した為、

ハーフ判用固定ヘキサノンもあった(30mm/F1.9等)

3)ヘキサノン(ライカL39マウント版)

1950年代に発売。

この時代は、バルナック・ライカを真似たライカLマウント

の国産機が多数発売された時代である。

(注:勿論スクリューマウントのL39/M39の話であり

現代のライカ等のミラーレス機用Lマウントとは異なる)

この為、ライカLマウント版の単体交換レンズとしての

ヘキサノンが発売されている。50mm/F1.9 50mm/F3.5

あたりが代表的であるが、その当時の「大口径競争」を

受けて ヘキサノン60mm/F1.2 も発売されている。

なお、このあたりの交換レンズ群を私は「元祖ヘキサノン」

と呼んでいる、銀塩時代のマニアが言う「ヘキサノンは

写りが良い」と言うのは、概ねこのあたりのレンズ群の

事を差しているのだとは思うのだが、詳細は不明である。

まあ、この時代は、国産ライカLマウント互換機が多くの

カメラメーカーから、非常に多数発売された時代であり、

その交換レンズも、全てが写りが良いという物でもなく、

当然、品質や描写力が劣るレンズも多々あった事であろう。

そうした中で、日本で初めてカメラを作った小西六(コニカ)

が、品質の悪いレンズを発売する筈も無いであろうから、

相対的にヘキサノンは、同時代の他社製レンズよりも

高性能となる事は、まあ必然である。

よって、銀塩時代に一部のマニアが言っていた

「ヘキサノンは良く写る」という話は、こうした状況を

よく理解して、あまり根拠の無い話と解釈し、控え目な

レベルとして聞いておくのが賢明であろう。

ただ、この仮説を検証するのは難しい。私はこの時代の

ヘキサノンは固定レンズタイプを1台所有していたのみで

また、この時代の他社Lマウントレンズは2本の所有のみ

であった、いずれも非常に古い時代(1950年代)の製品

であるから、まあ、たいした性能でも無く、銀塩時代が

終わる頃には譲渡処分してしまっていて、現在では

所有していないので、確認の術(すべ)が無い。

まあでも、恐らくは、コニカ製の当時のヘキサノンは、

同時代の他社製のLマウント等のレンズに比べて、性能

優位性があった事は、まず間違い無いと思われる。

4)F/FSシリーズ用ヘキサノン(一眼レフFSマウント)

1960年代に、コニカより初期の一眼レフが発売されて

いて、そのFSマウント用のヘキサノン銘の交換レンズが

10種類程度存在している。

ただ、これは独自マウント(後年のARマウントとは

互換性が無い)のと、古くて、かつレアな機材である為

マニア層も欲しがらず、ほとんど流通していない。

私も、この時代の機材は未所有だ。

----

さて、話の途中だが、またここでレンズを交換する。

![_c0032138_09101983.jpg]()

(中古購入価格 10,000円)(以下、AR35/2.8)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1 (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第8回、第60回記事参照。

![_c0032138_09102003.jpg]()

5)ヘキサノンAR (一眼レフARマウント)

ここで「AR」というのは、「ARシリーズ一眼レフ用」という

意味であり、1960年代後半の、初期のこのシリーズの製品名

「AUTOREX」(一眼レフ)を由来とする。

ただし、この単語は造語であろう。1960年代の日本では

複雑な英語は一般的ではなく、一眼レフ=Single Lens Reflex

を元にした「オートレフレックス(Auto Reflex)」では

どう考えても呼びにくい。

が、後の時代に、このARシリーズ一眼レフは海外市場に

輸出されるようになり、さすがにそこで「AUTOREX」では、

「なにそれ? 自動的な恐竜?」と英語圏の人には思われて

しまうだろうから、後年には、このシリーズの機種名は

「AUTOREFLEX」の正しい英語に改められたのだろう。

(銀塩一眼レフクラッシック第3回AUTOREFLEX T-3参照)

で、このARシリーズ一眼レフは、1960年代後半~1980年代

前半の長期に渡って多数の機種が生産されている。

なお、1980年代後半にコニカが一眼レフの生産を終了して

しまったのは、ご存知、1985年の「αショック」があった

為である。コニカはC35AF(1977年)で、世界初のAFカメラ

(コンパクト機)を発売したのに、一眼レフのAF化には

対応(追従)できなかった模様だ。(注:C35AFでコニカ

が採用したハネウェル製AFモジュールでは、一眼レフで

使うにはAF精度が得られなかったのであろう。

後に、ミノルタ等が、1992年にハネウェル特許訴訟で

敗訴(和解)した事は著名であるが、ハネウェルのAF技術

では、結局一眼レフには応用できなかった、という事実を

如実に示すのが、このコニカのAF一眼レフ未発売の話だ。

すなわち、あの特許訴訟については、どうも腑に落ちない

点がある、という事である。)

で、このHEXANON ARは、おおよそ20年近くの長期に

渡って販売されていた為、多数のレンズ種類があり、

かつ、時代によって微妙に仕様や外観も異なる。

シャッター優先機能に対応していないレンズもある

模様だが、中古市場で流通している物は、その殆どは

シャッター優先機能に対応する「EE」位置が絞り環にある。

レンズ表記は、AR銘無し、またはARM銘がある模様だが、

詳しい識別方法などの情報は、もう今となっては不明だ。

今回紹介レンズ、および私の所有している範囲では、

全てのHEXANON (AR)に、「EE」位置が存在しているが、

見かけが古そうなレンズ(前期型?)には、AR銘記載が無い。

ややこしいので、本記事では、便宜上、全てHEXANON AR

(AR仕様レンズ/ARレンズ)と呼んでいる。

現代のミラーレス機で、KONICA AR対応マウントアダプター

を介してARレンズを使用する場合、この最小絞り値の隣の

「EE」位置の有無は関係が無く使える。

もし、誤ってEE位置に入れてしまったら最小絞りとなって

ロックされてしまうので、ロック解除ボタンを押して

通常絞り値範囲で使用する(→こういう事は、マニアの間

では常識であろう、わざわざ書く必要も無い)

![_c0032138_09102006.jpg]()

よって、WEB上等で良く見かける、「ヘキサノンAR」やら、

「Hexanon」「AR HEXANON」等の記載は、正式情報としては

誤りだ。(その機材を所有してなかったり、見た事すら無い

のに、情報を纏めようとする事に大きな問題がある)

----

さて、話の途中だが、さらにレンズを交換しよう。

では、4本目のHEXANON AR

![_c0032138_09102648.jpg]()

(中古購入価格 5,000円)(以下、AR135/3.5)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

ミラーレス・マニアックス第33回記事参照。

本レンズはAR銘無しの初期型である。

![_c0032138_09102647.jpg]()

「HEAXNON AR」である。

HEXANON ARは、1960年代後半~1980年代と長期に

渡って発売されていたので、その種類は多く、数十機種

(30~40種類?)あると思われる。

HEXANON ARの描写力等については、後述する事として、

まだ「ヘキサノンの分類」の話が終わっていないので、

まず、それを継続しよう。

6)銀塩末期ヘキサノン(ライカL/Mマウント)

1990年代後半の「第一次中古カメラブーム」を受け、

1990年代後半に、ライカLマウント(注:L39)および

ライカMマウント(バヨネット型、コニカにおいては

ライカ社からのクレームを避ける為に、KMマウントと

称していた。1972年のOLYMPUS M-1事件(エルンスト・

ライツ社が、その商品名にクレームをつけて、やむなく

OM-1に改名させられた)を気にしていたのであろう。

勿論、たかが1文字で商標識別上の効能や権利は無い。

よほどライカMは「自分達は有名だ」と思っているような

思想が垣間見られ、なんとも面白く無い話だ)

・・・そのKMマウントのレンズを数種類発売した。

代表的な物は、HEXANON L 35mm/F2、同50mm/F2.4

それから、復刻版相当での上級マニア向け800本限定の

50mm/F1.2もあった。(この当時の上級マニア層の数は

およそ8000人。で、800本限定とは、1割の人に購入して

もらうという企画販売数であり、他にも、いくつも同様の

700~800本限定という製品が、この時代にはあった)

ここまでがLマウントであり、さらには1999年頃の

KONICA HEXAR(ヘキサー) RF、およびHEXAR RF Limited

のKMマウント銀塩レンジファインダー機に合わせて

それ用の交換レンズが、1999年発売としての、

M HEXANON 28mm/F2.8,35mm/F2,50mm/F2,

90mm/F2.8 が存在する。

![_c0032138_09103073.jpg]()

大口径のM HEXANON 50mmm/F1.2が存在する。

このセットは、40万円+税という超高額商品であったが

中古カメラブームの末期に発売されて、やや出遅れた

印象であった。私は、これの新品在庫を持て余したカメラ

専門店で、約半額で入手したのだが、開放F1.2のレンズは、

レンジファインダー機(HEXAR RF Limited)では

どうやってもピント精度が出ず、ピンボケを連発した為に、

瞬時に興味を失い、早々に譲渡しまっていた。

(注:恐らくは、コサイン(セカント)誤差の発生であろう、

後年に計算で検証すると、ピンボケの原因がよく理解できた。

→匠の写真用語時点第29回記事/予定)

この時期に色々「懐古趣味」として発売された、新鋭の

レンジ機においては、写真を撮るという実用上の目的に

極めて不向きである事が色々な検証で良く分かった事、

および、それらの機種が「投機対象商品」であった為、

このあたりから、私は「レンジファインダー機嫌い」と

なってしまっている(汗) それを促進したのは、この

「HEXAR RF Limited」のセットであったかも知れない。

加えて、他のレンジ機用M HEXANONは、現代においても

高額な中古相場で取引されている(概ね6万円~10万円)

まあ、どうみてもコスパが非常に悪いので、これらは

私は購入していないし、欲しいとも思っていない。

まあ、「ヘキサノンは良く写る」という銀塩時代の

噂を信じ込んでいるユーザー層が買えば良い、と思って

いるし、下手をすれば、その「良く写る」という噂ですら

この手のレンズを高く売りたいと思っている市場関係者や

投機層が意図的に流した噂ではなかろうか?と、うがった

見方もしてしまう。

さて、ここまで6つのカテゴリーで、ヘキサノンを分類

してきたのだが・・

ここでちょっと余談。

本(AR)135/3.5は、逆光耐性の低いレンズである。

しかし、この弱点を逆用すると、発生するゴーストに

より、「仮想の虹」のような描写を得る事が可能だ。

![_c0032138_09103097.jpg]()

MINOLTA AUTO ROKKOR-PF 58mm/f1.4(1960年代)

等でも発生させる事ができる(レンズ・マニアックス

第8回記事で、同様に仮想の虹を入れた写真を掲載)

さて、このあたりで使用レンズを交換する。

では、5本目のHEXANON AR

![_c0032138_09103708.jpg]()

(中古購入価格 13,000円)(以下、AR40/1.8)

カメラは、PANASONIC DMC-GX7 (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第50回記事等参照。

![_c0032138_09103725.jpg]()

マニアが「ヘキサノンは良く写る」等と言っていた事に

対する信憑性が揺らいでこないだろうか?

結局、ヘキサノンなど、各時代で、おそらくは軽く百種類

以上が存在している。その中の、いったいどの時代の、どの

レンズを差して、また、何と比較して「ヘキサノンは良い」

などと語っているのだろうか?

まあ、私は、計十数本しかヘキサノンを所有していなかった

だから勿論、全てのヘキサノンを知っている訳では無いが、

それでも、たとえ当時の上級マニア層であったとしても

それ以上のレベルでヘキサノンを極めようとしている人など

皆無であった事であろう。世の中には、他にも、星の数程の

交換レンズが存在する、マニアであればある程、その多数の

レンズの誘惑からは逃れる事は出来ない。

勿論、誰であっても無限にお金を使う事はできないから、

ヘキサノンの収集やら研究は、どうしても優先順位が低く

なってしまうだろう事は、やむを得ないと思う。

![_c0032138_09103766.jpg]()

では視点を変えよう。「HEXANON ARは良く写るのか否か?」

まあ、この話であれば、私は、およそ10本のHEAXNON ARを

現有しているから、その範囲であれば性能は熟知しているので、

その点について語る事はできる。

で、他のHEXANON AR記事でも必ず書いているが、

「良く写るかどうか、そんなのは個々のレンズ次第」である。

「ヘキサノン」という、ひとくくりのカテゴリーで

良く写るとかどうか、なんて決め付ける訳にはいかない、

レンズそれぞれで、大きな差異がある。

そして、そもそも「良く写る」とは、どういう意味なのか?

例えば、「シャープネスは高いが、ボケが汚い」レンズや

「ボケ質は柔らかくて綺麗だが、ピント面の解像感が低い」

といった特徴を持つレンズを、それぞれ「写りが良い」と

言えるか否か?

つまり、レンズそのものには、それぞれ特徴(長所・短所)

が存在する。まあそれでも、ざっくりと、良く写るレンズ

か否かは、だいたいは評価する事は可能であろう。

でも、そうやっても、個別のレンズの評価はまちまちだ。

別にこれは「ヘキサノンだから」ではない、NIKKORでも

CONTAXでも、個別に良いレンズもダメなレンズもある。

----

さて、このあたりで、次のシステムに交替しよう。

![_c0032138_09104770.jpg]()

(中古購入価格 10,000円)(以下、AR200/3.5)

カメラは、PANASONIC DMC-G1(青) (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第21回記事参照。

本レンズは、写りは悪くないが、ハンドリング性能が

極めて悪い(重量級かつ、ピントリングが重い)ので

掲載写真は本レンズも最小限とする。

![_c0032138_09104739.jpg]()

あって、勿論、個々のレンズにより特性はまちまちだ。

「写りの良さ」には、色々な要素があって単純に「描写力」

という評価は極めて難しい。

ただ、非常に多数のレンズを常時色々と使っていると、

だいたいではあるが、そのスケール(物差し)が出来て

きて、感覚評価が可能になるようになってくる。

今回紹介のHEXAON 7本における、私の個人的な

「描写表現力」の評価点をあげておこう、これは、

所有している数百本のレンズを様々な要素で評価する

データベースを個人的に作っているので、そこからの

データ引用である。

(評価点は0点~5点満点、0.5点刻み、3点で標準)

描写力4.5点以上のHEXANON AR:なし

描写力4.0点のHEXANON AR:AR35/2.8,AR200/3.5.AR50/1.7

描写力3.5点のHEXANON AR:AR57/1.4,AR105/4,AR40/1.8

他の、私の所有するHEXANON ARは、全て標準(3点)以下の

総合評価点でしか無い。

![_c0032138_09104796.jpg]()

レンズとしては及第点であろうが、現代においては、

4点以上の高得点のレンズはいくらでもある。

それと、4点クラスの描写を得る為には、HEXANON ARは

なかなか条件が難しい。具体的には、古い時代のレンズ故に、

全般的に逆光耐性に劣り、ボケ質のコントロールも困難で

あるからだ。これらを上手く制御してやらないと、なかなか

高い描写力を得る事は出来ない。

なお、現代レンズだから、と言って常に優れているという

訳でもなく、総合評価が標準点3点以下の現代レンズも

存在するのだ。

----

では、このあたりで今回ラストのシステム

![_c0032138_09105318.jpg]()

(中古購入価格:カメラボディとセット購入の為、不明)

(以下、AR50/1.7)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第48回記事参照。

![_c0032138_09105309.jpg]()

良く写る」などと言うことは一切無い。

そう言うと、また、ヘキサノン党は反発する事であろう、

「それは元祖ヘキサノン、または銀塩末期ヘキサノン

では無い、安い”量産型AR”だから、写りが悪いのだ。

オレの持っているヘキサノンは高価なものだから、

絶対に良く写るのだ!」

・・・などと言った、「宗教的」とも言える、思い込みの

話を持ち出す事であろう。

まあでも、1970年代前後の、HEXANON ARにおいて、

同時代他社のMF単焦点レンズに比べて、特別な性能優位性

が無いのであれば、他の、それ以前の時代でも以降の時代

においても、ヘキサノンが他社レンズに対する優位性など

さほど持ち合わせていない、と考えるのが妥当であろう。

もし圧倒的な高性能であれば、誰もがヘキサノンを買うので、

それがデファクト(事実上の)スタンダード(標準)となり、

世の中に大量のヘキサノンが溢れかえるでは無いか・・

そうならないのは、そこまでの強い優位点は無いからだ。

これは、当たり前の市場原理である。狭い視点での単なる

「思い込み」で、物事を語ってはならない。

![_c0032138_09105858.jpg]()

ぼちぼちある(=入手はさほど難しくは無い)

特に、今回紹介したような、比較的ポピュラーな機種で

あれば、さほど苦労せず探せ、入手は可能であろう。

しかも中古相場は、どれも恐ろしく安価だと思う、

5,000円を越えるものは、まず無いし、相場的には、

それ以上までの値段を出してまで買う物でも無い。

まあ、今回の記事では、もう少し高目の価格で買っている

物が多いのだが、それは銀塩時代の、まだこれらが現役に

近かった時代に購入したからだ。

しかし値段が安価な割りに、その描写力は、前述のように、

3.5~4点評価という優れたレンズもあるので、それが

3,000円とかで購入できるのであれば、コスパ評価は極めて

良くなる。

何故安価なのか?は、初級層が考えるように「性能が悪い」

からでは決して無い。

安価である最大の理由は、2000年代のデジタル一眼レフ

時代においてKONICA HEXANON ARレンズは、どのマウント

のデジタル機にも、(短いフランジバック長の関係で)

アダプターを使ったとしても全く装着できなかったからだ。

つまり2000年代ではHEXANON ARは、いにしえの銀塩の

コニカ一眼レフを使わないと写真が一切撮れなかった為、

その2000年代の十年間で、「実用困難につき、価値無し」

という視点で、中古相場が暴落したのだ。

だが、2010年代、ミラーレス機が普及すると、やっと

HEXANON AR が、マウントアダプターの利用によって

使用可能となり、銀塩終焉から、およそ10年ぶりに

復活する事となった訳なのだ。

しかし、その間に下がった中古相場は、もう上げようが無い。

もう、その間にユーザー層も変わり、あるいはマニアですら

HEXANON ARの事は忘れているか全く知らないという調子だ。

なので、そこから値段(相場)を上げても、誰も買う筈は

無いではないか・・

これは「値段が高いから、良く写るのだ」などと、大きく

誤解をしている超初級者層には、是非とも良く理解して

いただきたい、ごくごく当たり前の市場原理である。

レンズの価格と、その写りの良さは、全く比例しないのだ。

![_c0032138_09105842.jpg]()

比較的意味がある。ヘキサノンは、どの時代を取っても、

たいてい他社のレンズよりも(平均的に考えれば)僅かな

性能優位性があるかもしれない。・・で、現代においては、

特に「HEXANON AR」は極めて安価であり、コスパが良い。

であれば、実用的にあまり文句が言いようが無いレンズ群

となると思う。

個人的に気に入らない点はただ1つ、「ヘキサノンは良く

写る」という、曖昧で根拠の無い噂が流れている事だけだ。

----

さて、今回の記事「KONICA HEXANON ARレンズ特集」は、

このあたり迄で、次回記事に続く・・

紹介している。

今回の記事では「KONICA HEXANON ARレンズ」を

7本紹介しよう。(注:一部のレンズはAR銘なし)

なお、HEXANON ARは、他にも数本を所有しているが

きりが無いので、本記事での全ての紹介は割愛しておき、

描写力が高いか又は流通量が多い物だけに留めておこう。

また、紹介本数が多いので、各レンズ毎での実写紹介も

最小限の枚数とする。

それと、各レンズ毎に個別の紹介文章を書いていくのも

冗長となる為、全体を通した内容の記事とする。

まあ、いずれのレンズも、本ブログの他記事で紹介済み

なので詳細の興味がある場合は適宜それらを参照されたし。

「HEXANONとは? ARとは?」と、聞き慣れない名称が

多いとは思うが、記事中で追々説明していこう。

----

ではまず、最初のシステム

(中古購入価格 9,000円)(以下、AR57/1.4)

カメラは、PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第15回記事参照。

(注:本レンズはAR銘無しの初期型である)

という話であるが、これはコニカ(現:コニカミノルタ)

の歴史を少し振り返らなければならない。

コニカの原点は、1903年の国産初のカメラ「チェリー」

の発売であろう、ちなみにライト兄弟の初飛行の年だ。

カメラ発売以前から「六桜社」(六櫻社)として写真関連

の材料等を販売していたのだが、ここで言う「六」とは

創業者の「小西屋六兵衛」氏を由来とする。

また、「桜」は、後に「さくら天然色(カラー)フィルム」

という商品名に使われて、長らくフィルムのトップシェアを

誇ったので、このあたりは現代のユーザー層でも知っている

事であろう。

社名は後に「小西六」に変更、さらには、1980年代には

「コニカ」になり、2003年にミノルタと合併して

「コニカミノルタ」となり、2006年にカメラ事業を

SONY等に譲渡し、フィルム事業からも撤退している。

なお「CA」と言うのはカメラを意味する接尾語であるから

小西六製のカメラであるので「KONI-CA」というブランド

銘になったのだと思われる。

で、創業者を由来とする初期の社名に入っている「六」を、

ラテン語(ギリシャ数字)読みをすると「ヘキサ(HEXA)」

となる。これにレンズ名称で良く使われる「ノン/オン」

の接尾語をつけて「HEXANON」(ヘキサノン)となった訳だ。

銀塩時代末期、特に1990年代の「第一次中古カメラブーム」

においては、マニア層において「ヘキサノンは良く写る」

と言われていた。

ただ、それは極めて曖昧な話である。

ヘキサノンは、だいたい1950年~2000年頃迄、約50年間

で使われたレンズ名称である。よって、それぞれの時代で、

レンズは様々であり、勿論マウントも異なるし、恐らくは

100を越える機種数があるから、個々に性能(描写力)も

まちまちである。

初級マニアであれば、ヘキサノンを知っている程度であり

中級マニアともなると、いずれかのヘキサノンを所有して

いたり、ヘキサノンの時代分類が、だいたいわかる、

という程度であったと思う。

しかし、最後のヘキサノンが、およそ2000年頃の発売

であるから、それから既に20年が経過している。

現代のユーザー(マニア)層では、「ヘキサノン」の事を

全く知らないであろう。上記の銀塩時代のマニア知識を

ワンランク上げて、中級マニアでやっと、ヘキサノンを

聞いた事があり、上級マニアで、ようやくヘキサノンを

所有している可能性がある、というレベルだと思われる。

----

さて、話の途中であるが、ここでレンズを交換する。

では、次のシステム

(中古購入価格 9,000円)(以下、AR105/4)

カメラは、PANASONIC DMC-G1(赤)(μ4/3機)

レンズ・マニアックス第19回記事参照。

このシステムは、ベローズマクロという、非常に「大げさ」

な物である。

本来は三脚撮影専用であるが、ここではできるだけ不要な

部品を取り外して、手持ち撮影を行っている。

が、あまりに面倒、かつ高度な撮影技能が要求されるので、

本記事における本システムでの試写は1枚に留めておく。

上記、レンズマニアックス記事では、より多くの写真を

掲載しているので、興味あれば参照していただきたいが、

現代では、まず入手不可能の超レアシステムである事は

注意点として述べておく。

分類を行ってみよう。

1)ヘキサノン(固定レンズ版)

1950年代~1960年代のレンズシャッター機

(=その後の時代でのコンパクト機のようなもの)

に搭載された固定レンズの各種ヘキサノン。

ヘキサノン50mm/F2.8、同48mm/F2等がある。

2)コンパクト機用ヘキサノン(固定レンズ版)

1960年代のコンパクト機~1977年にAF化され~

1980年代まで発売された銀塩コンパクト機に搭載

された固定レンズのヘキサノン、38mm/F2.8や

35mm/F2.8が代表的。

なお、1960年代はハーフ判コンパクト機が流行した為、

ハーフ判用固定ヘキサノンもあった(30mm/F1.9等)

3)ヘキサノン(ライカL39マウント版)

1950年代に発売。

この時代は、バルナック・ライカを真似たライカLマウント

の国産機が多数発売された時代である。

(注:勿論スクリューマウントのL39/M39の話であり

現代のライカ等のミラーレス機用Lマウントとは異なる)

この為、ライカLマウント版の単体交換レンズとしての

ヘキサノンが発売されている。50mm/F1.9 50mm/F3.5

あたりが代表的であるが、その当時の「大口径競争」を

受けて ヘキサノン60mm/F1.2 も発売されている。

なお、このあたりの交換レンズ群を私は「元祖ヘキサノン」

と呼んでいる、銀塩時代のマニアが言う「ヘキサノンは

写りが良い」と言うのは、概ねこのあたりのレンズ群の

事を差しているのだとは思うのだが、詳細は不明である。

まあ、この時代は、国産ライカLマウント互換機が多くの

カメラメーカーから、非常に多数発売された時代であり、

その交換レンズも、全てが写りが良いという物でもなく、

当然、品質や描写力が劣るレンズも多々あった事であろう。

そうした中で、日本で初めてカメラを作った小西六(コニカ)

が、品質の悪いレンズを発売する筈も無いであろうから、

相対的にヘキサノンは、同時代の他社製レンズよりも

高性能となる事は、まあ必然である。

よって、銀塩時代に一部のマニアが言っていた

「ヘキサノンは良く写る」という話は、こうした状況を

よく理解して、あまり根拠の無い話と解釈し、控え目な

レベルとして聞いておくのが賢明であろう。

ただ、この仮説を検証するのは難しい。私はこの時代の

ヘキサノンは固定レンズタイプを1台所有していたのみで

また、この時代の他社Lマウントレンズは2本の所有のみ

であった、いずれも非常に古い時代(1950年代)の製品

であるから、まあ、たいした性能でも無く、銀塩時代が

終わる頃には譲渡処分してしまっていて、現在では

所有していないので、確認の術(すべ)が無い。

まあでも、恐らくは、コニカ製の当時のヘキサノンは、

同時代の他社製のLマウント等のレンズに比べて、性能

優位性があった事は、まず間違い無いと思われる。

4)F/FSシリーズ用ヘキサノン(一眼レフFSマウント)

1960年代に、コニカより初期の一眼レフが発売されて

いて、そのFSマウント用のヘキサノン銘の交換レンズが

10種類程度存在している。

ただ、これは独自マウント(後年のARマウントとは

互換性が無い)のと、古くて、かつレアな機材である為

マニア層も欲しがらず、ほとんど流通していない。

私も、この時代の機材は未所有だ。

----

さて、話の途中だが、またここでレンズを交換する。

(中古購入価格 10,000円)(以下、AR35/2.8)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1 (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第8回、第60回記事参照。

5)ヘキサノンAR (一眼レフARマウント)

ここで「AR」というのは、「ARシリーズ一眼レフ用」という

意味であり、1960年代後半の、初期のこのシリーズの製品名

「AUTOREX」(一眼レフ)を由来とする。

ただし、この単語は造語であろう。1960年代の日本では

複雑な英語は一般的ではなく、一眼レフ=Single Lens Reflex

を元にした「オートレフレックス(Auto Reflex)」では

どう考えても呼びにくい。

が、後の時代に、このARシリーズ一眼レフは海外市場に

輸出されるようになり、さすがにそこで「AUTOREX」では、

「なにそれ? 自動的な恐竜?」と英語圏の人には思われて

しまうだろうから、後年には、このシリーズの機種名は

「AUTOREFLEX」の正しい英語に改められたのだろう。

(銀塩一眼レフクラッシック第3回AUTOREFLEX T-3参照)

で、このARシリーズ一眼レフは、1960年代後半~1980年代

前半の長期に渡って多数の機種が生産されている。

なお、1980年代後半にコニカが一眼レフの生産を終了して

しまったのは、ご存知、1985年の「αショック」があった

為である。コニカはC35AF(1977年)で、世界初のAFカメラ

(コンパクト機)を発売したのに、一眼レフのAF化には

対応(追従)できなかった模様だ。(注:C35AFでコニカ

が採用したハネウェル製AFモジュールでは、一眼レフで

使うにはAF精度が得られなかったのであろう。

後に、ミノルタ等が、1992年にハネウェル特許訴訟で

敗訴(和解)した事は著名であるが、ハネウェルのAF技術

では、結局一眼レフには応用できなかった、という事実を

如実に示すのが、このコニカのAF一眼レフ未発売の話だ。

すなわち、あの特許訴訟については、どうも腑に落ちない

点がある、という事である。)

で、このHEXANON ARは、おおよそ20年近くの長期に

渡って販売されていた為、多数のレンズ種類があり、

かつ、時代によって微妙に仕様や外観も異なる。

シャッター優先機能に対応していないレンズもある

模様だが、中古市場で流通している物は、その殆どは

シャッター優先機能に対応する「EE」位置が絞り環にある。

レンズ表記は、AR銘無し、またはARM銘がある模様だが、

詳しい識別方法などの情報は、もう今となっては不明だ。

今回紹介レンズ、および私の所有している範囲では、

全てのHEXANON (AR)に、「EE」位置が存在しているが、

見かけが古そうなレンズ(前期型?)には、AR銘記載が無い。

ややこしいので、本記事では、便宜上、全てHEXANON AR

(AR仕様レンズ/ARレンズ)と呼んでいる。

現代のミラーレス機で、KONICA AR対応マウントアダプター

を介してARレンズを使用する場合、この最小絞り値の隣の

「EE」位置の有無は関係が無く使える。

もし、誤ってEE位置に入れてしまったら最小絞りとなって

ロックされてしまうので、ロック解除ボタンを押して

通常絞り値範囲で使用する(→こういう事は、マニアの間

では常識であろう、わざわざ書く必要も無い)

よって、WEB上等で良く見かける、「ヘキサノンAR」やら、

「Hexanon」「AR HEXANON」等の記載は、正式情報としては

誤りだ。(その機材を所有してなかったり、見た事すら無い

のに、情報を纏めようとする事に大きな問題がある)

----

さて、話の途中だが、さらにレンズを交換しよう。

では、4本目のHEXANON AR

(中古購入価格 5,000円)(以下、AR135/3.5)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

ミラーレス・マニアックス第33回記事参照。

本レンズはAR銘無しの初期型である。

「HEAXNON AR」である。

HEXANON ARは、1960年代後半~1980年代と長期に

渡って発売されていたので、その種類は多く、数十機種

(30~40種類?)あると思われる。

HEXANON ARの描写力等については、後述する事として、

まだ「ヘキサノンの分類」の話が終わっていないので、

まず、それを継続しよう。

6)銀塩末期ヘキサノン(ライカL/Mマウント)

1990年代後半の「第一次中古カメラブーム」を受け、

1990年代後半に、ライカLマウント(注:L39)および

ライカMマウント(バヨネット型、コニカにおいては

ライカ社からのクレームを避ける為に、KMマウントと

称していた。1972年のOLYMPUS M-1事件(エルンスト・

ライツ社が、その商品名にクレームをつけて、やむなく

OM-1に改名させられた)を気にしていたのであろう。

勿論、たかが1文字で商標識別上の効能や権利は無い。

よほどライカMは「自分達は有名だ」と思っているような

思想が垣間見られ、なんとも面白く無い話だ)

・・・そのKMマウントのレンズを数種類発売した。

代表的な物は、HEXANON L 35mm/F2、同50mm/F2.4

それから、復刻版相当での上級マニア向け800本限定の

50mm/F1.2もあった。(この当時の上級マニア層の数は

およそ8000人。で、800本限定とは、1割の人に購入して

もらうという企画販売数であり、他にも、いくつも同様の

700~800本限定という製品が、この時代にはあった)

ここまでがLマウントであり、さらには1999年頃の

KONICA HEXAR(ヘキサー) RF、およびHEXAR RF Limited

のKMマウント銀塩レンジファインダー機に合わせて

それ用の交換レンズが、1999年発売としての、

M HEXANON 28mm/F2.8,35mm/F2,50mm/F2,

90mm/F2.8 が存在する。

大口径のM HEXANON 50mmm/F1.2が存在する。

このセットは、40万円+税という超高額商品であったが

中古カメラブームの末期に発売されて、やや出遅れた

印象であった。私は、これの新品在庫を持て余したカメラ

専門店で、約半額で入手したのだが、開放F1.2のレンズは、

レンジファインダー機(HEXAR RF Limited)では

どうやってもピント精度が出ず、ピンボケを連発した為に、

瞬時に興味を失い、早々に譲渡しまっていた。

(注:恐らくは、コサイン(セカント)誤差の発生であろう、

後年に計算で検証すると、ピンボケの原因がよく理解できた。

→匠の写真用語時点第29回記事/予定)

この時期に色々「懐古趣味」として発売された、新鋭の

レンジ機においては、写真を撮るという実用上の目的に

極めて不向きである事が色々な検証で良く分かった事、

および、それらの機種が「投機対象商品」であった為、

このあたりから、私は「レンジファインダー機嫌い」と

なってしまっている(汗) それを促進したのは、この

「HEXAR RF Limited」のセットであったかも知れない。

加えて、他のレンジ機用M HEXANONは、現代においても

高額な中古相場で取引されている(概ね6万円~10万円)

まあ、どうみてもコスパが非常に悪いので、これらは

私は購入していないし、欲しいとも思っていない。

まあ、「ヘキサノンは良く写る」という銀塩時代の

噂を信じ込んでいるユーザー層が買えば良い、と思って

いるし、下手をすれば、その「良く写る」という噂ですら

この手のレンズを高く売りたいと思っている市場関係者や

投機層が意図的に流した噂ではなかろうか?と、うがった

見方もしてしまう。

さて、ここまで6つのカテゴリーで、ヘキサノンを分類

してきたのだが・・

ここでちょっと余談。

本(AR)135/3.5は、逆光耐性の低いレンズである。

しかし、この弱点を逆用すると、発生するゴーストに

より、「仮想の虹」のような描写を得る事が可能だ。

MINOLTA AUTO ROKKOR-PF 58mm/f1.4(1960年代)

等でも発生させる事ができる(レンズ・マニアックス

第8回記事で、同様に仮想の虹を入れた写真を掲載)

さて、このあたりで使用レンズを交換する。

では、5本目のHEXANON AR

(中古購入価格 13,000円)(以下、AR40/1.8)

カメラは、PANASONIC DMC-GX7 (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第50回記事等参照。

マニアが「ヘキサノンは良く写る」等と言っていた事に

対する信憑性が揺らいでこないだろうか?

結局、ヘキサノンなど、各時代で、おそらくは軽く百種類

以上が存在している。その中の、いったいどの時代の、どの

レンズを差して、また、何と比較して「ヘキサノンは良い」

などと語っているのだろうか?

まあ、私は、計十数本しかヘキサノンを所有していなかった

だから勿論、全てのヘキサノンを知っている訳では無いが、

それでも、たとえ当時の上級マニア層であったとしても

それ以上のレベルでヘキサノンを極めようとしている人など

皆無であった事であろう。世の中には、他にも、星の数程の

交換レンズが存在する、マニアであればある程、その多数の

レンズの誘惑からは逃れる事は出来ない。

勿論、誰であっても無限にお金を使う事はできないから、

ヘキサノンの収集やら研究は、どうしても優先順位が低く

なってしまうだろう事は、やむを得ないと思う。

では視点を変えよう。「HEXANON ARは良く写るのか否か?」

まあ、この話であれば、私は、およそ10本のHEAXNON ARを

現有しているから、その範囲であれば性能は熟知しているので、

その点について語る事はできる。

で、他のHEXANON AR記事でも必ず書いているが、

「良く写るかどうか、そんなのは個々のレンズ次第」である。

「ヘキサノン」という、ひとくくりのカテゴリーで

良く写るとかどうか、なんて決め付ける訳にはいかない、

レンズそれぞれで、大きな差異がある。

そして、そもそも「良く写る」とは、どういう意味なのか?

例えば、「シャープネスは高いが、ボケが汚い」レンズや

「ボケ質は柔らかくて綺麗だが、ピント面の解像感が低い」

といった特徴を持つレンズを、それぞれ「写りが良い」と

言えるか否か?

つまり、レンズそのものには、それぞれ特徴(長所・短所)

が存在する。まあそれでも、ざっくりと、良く写るレンズ

か否かは、だいたいは評価する事は可能であろう。

でも、そうやっても、個別のレンズの評価はまちまちだ。

別にこれは「ヘキサノンだから」ではない、NIKKORでも

CONTAXでも、個別に良いレンズもダメなレンズもある。

----

さて、このあたりで、次のシステムに交替しよう。

(中古購入価格 10,000円)(以下、AR200/3.5)

カメラは、PANASONIC DMC-G1(青) (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第21回記事参照。

本レンズは、写りは悪くないが、ハンドリング性能が

極めて悪い(重量級かつ、ピントリングが重い)ので

掲載写真は本レンズも最小限とする。

あって、勿論、個々のレンズにより特性はまちまちだ。

「写りの良さ」には、色々な要素があって単純に「描写力」

という評価は極めて難しい。

ただ、非常に多数のレンズを常時色々と使っていると、

だいたいではあるが、そのスケール(物差し)が出来て

きて、感覚評価が可能になるようになってくる。

今回紹介のHEXAON 7本における、私の個人的な

「描写表現力」の評価点をあげておこう、これは、

所有している数百本のレンズを様々な要素で評価する

データベースを個人的に作っているので、そこからの

データ引用である。

(評価点は0点~5点満点、0.5点刻み、3点で標準)

描写力4.5点以上のHEXANON AR:なし

描写力4.0点のHEXANON AR:AR35/2.8,AR200/3.5.AR50/1.7

描写力3.5点のHEXANON AR:AR57/1.4,AR105/4,AR40/1.8

他の、私の所有するHEXANON ARは、全て標準(3点)以下の

総合評価点でしか無い。

レンズとしては及第点であろうが、現代においては、

4点以上の高得点のレンズはいくらでもある。

それと、4点クラスの描写を得る為には、HEXANON ARは

なかなか条件が難しい。具体的には、古い時代のレンズ故に、

全般的に逆光耐性に劣り、ボケ質のコントロールも困難で

あるからだ。これらを上手く制御してやらないと、なかなか

高い描写力を得る事は出来ない。

なお、現代レンズだから、と言って常に優れているという

訳でもなく、総合評価が標準点3点以下の現代レンズも

存在するのだ。

----

では、このあたりで今回ラストのシステム

(中古購入価格:カメラボディとセット購入の為、不明)

(以下、AR50/1.7)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第48回記事参照。

良く写る」などと言うことは一切無い。

そう言うと、また、ヘキサノン党は反発する事であろう、

「それは元祖ヘキサノン、または銀塩末期ヘキサノン

では無い、安い”量産型AR”だから、写りが悪いのだ。

オレの持っているヘキサノンは高価なものだから、

絶対に良く写るのだ!」

・・・などと言った、「宗教的」とも言える、思い込みの

話を持ち出す事であろう。

まあでも、1970年代前後の、HEXANON ARにおいて、

同時代他社のMF単焦点レンズに比べて、特別な性能優位性

が無いのであれば、他の、それ以前の時代でも以降の時代

においても、ヘキサノンが他社レンズに対する優位性など

さほど持ち合わせていない、と考えるのが妥当であろう。

もし圧倒的な高性能であれば、誰もがヘキサノンを買うので、

それがデファクト(事実上の)スタンダード(標準)となり、

世の中に大量のヘキサノンが溢れかえるでは無いか・・

そうならないのは、そこまでの強い優位点は無いからだ。

これは、当たり前の市場原理である。狭い視点での単なる

「思い込み」で、物事を語ってはならない。

ぼちぼちある(=入手はさほど難しくは無い)

特に、今回紹介したような、比較的ポピュラーな機種で

あれば、さほど苦労せず探せ、入手は可能であろう。

しかも中古相場は、どれも恐ろしく安価だと思う、

5,000円を越えるものは、まず無いし、相場的には、

それ以上までの値段を出してまで買う物でも無い。

まあ、今回の記事では、もう少し高目の価格で買っている

物が多いのだが、それは銀塩時代の、まだこれらが現役に

近かった時代に購入したからだ。

しかし値段が安価な割りに、その描写力は、前述のように、

3.5~4点評価という優れたレンズもあるので、それが

3,000円とかで購入できるのであれば、コスパ評価は極めて

良くなる。

何故安価なのか?は、初級層が考えるように「性能が悪い」

からでは決して無い。

安価である最大の理由は、2000年代のデジタル一眼レフ

時代においてKONICA HEXANON ARレンズは、どのマウント

のデジタル機にも、(短いフランジバック長の関係で)

アダプターを使ったとしても全く装着できなかったからだ。

つまり2000年代ではHEXANON ARは、いにしえの銀塩の

コニカ一眼レフを使わないと写真が一切撮れなかった為、

その2000年代の十年間で、「実用困難につき、価値無し」

という視点で、中古相場が暴落したのだ。

だが、2010年代、ミラーレス機が普及すると、やっと

HEXANON AR が、マウントアダプターの利用によって

使用可能となり、銀塩終焉から、およそ10年ぶりに

復活する事となった訳なのだ。

しかし、その間に下がった中古相場は、もう上げようが無い。

もう、その間にユーザー層も変わり、あるいはマニアですら

HEXANON ARの事は忘れているか全く知らないという調子だ。

なので、そこから値段(相場)を上げても、誰も買う筈は

無いではないか・・

これは「値段が高いから、良く写るのだ」などと、大きく

誤解をしている超初級者層には、是非とも良く理解して

いただきたい、ごくごく当たり前の市場原理である。

レンズの価格と、その写りの良さは、全く比例しないのだ。

比較的意味がある。ヘキサノンは、どの時代を取っても、

たいてい他社のレンズよりも(平均的に考えれば)僅かな

性能優位性があるかもしれない。・・で、現代においては、

特に「HEXANON AR」は極めて安価であり、コスパが良い。

であれば、実用的にあまり文句が言いようが無いレンズ群

となると思う。

個人的に気に入らない点はただ1つ、「ヘキサノンは良く

写る」という、曖昧で根拠の無い噂が流れている事だけだ。

----

さて、今回の記事「KONICA HEXANON ARレンズ特集」は、

このあたり迄で、次回記事に続く・・