本シリーズでは、写真撮影に係わる用語で、本ブログの範囲

でのみ使われる独自用語や、あまり一般的では無い専門用語を

解説している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現在、本シリーズは「補足編」という事で、これまで

書きそびれていた用語や、新たに使用している独自用語を、

順不同、かつ雑多な「アラカルト」として紹介している。

この為、不定期掲載・長期連載の記事となっている。

緊急事態宣言およびその全国的拡大により、外出を自粛

している状況が続くが、家の中においても趣味的な研究や

勉強は続けられる事であろう。

なお、本記事での掲載写真は過去撮影のものばかりだ。

では早速始めよう。

★望遠比

専門的用語。

一般に「望遠レンズ」というものは、「写真用交換レンズ

(35mm判)で、焦点距離が135mm程度以上のもの」

といった定義になると思うのだが、本来「望遠」とは

レンズ設計上、焦点距離とバックフォーカスの対比を

示す用語だ。(注:だから、一眼レフ広角レンズでの

レトロフォーカス型の場合、「逆望遠」型と呼ばれる)

(注:「焦点距離vsバックフォーカス」の他、「焦点距離

vs 鏡筒長」という解釈もある。このあたりは用語の

定義が曖昧な状態だ。→詳細後述)

こうした概念は、レンズ設計上、鏡筒の長さを焦点距離

よりも短くしたいが為にも用いられていて、その比率を

「望遠比」と呼ぶ場合がある。

例えば、500mmの焦点距離のレンズにおいて、望遠比

が小さい場合、全長が長くなりすぎて、とても使いにくく

なってしまう訳だ(下写真は、その類の500mmレンズ)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

実用上では「望遠比」を大きくして、焦点距離に対する

鏡筒長を短くする事は必須だ、だからレンズ設計に関して

は、この概念や要素、値などは、とても重要になる。

しかし、ユーザー側からすれば、出来上がった製品を

買うだけであり、「望遠」の本来の意味は不明瞭となり、

「レンズの焦点距離が長いものを示す用語、だって、遠くの

ものを望む(眺める)のだから、”望遠”なのでしょう?」

という風に広まっていったのであろう。

また、「光学」は、非常に古くから発達してきた学問で

あるが故、様々な慣用表現が広まっていて、今更それらを

変えられず、技術(専門)用語が、あまりちゃんと統一

されていない事も大きな課題であろう。光学を勉強しようと

する際、この「用語不統一」が大きな問題点となる。

同じ概念での違う用語を覚えたり、同じ用語で別の意味

をも学ばなければならない、これは非常に面倒な話だ・・

(この事が、例えば、複雑すぎる「お役所的仕事」と同様に、

他者がその分野の業務を行う事を拒む為の「参入障壁」と

なっているであれば・・ それはちょっと困った話だ)

で、実質的には、市場においては「望遠」と言えば焦点距離

の長いレンズの事を指す、この概念は一般に広まっているの

で、もう変えられないだろう。

余談だが、「望遠」と「ズーム」を混同してしまう事は、

ビギナー層に良くありがちな課題である。

★望遠圧縮効果

やや専門的な写真用語。

上記で説明した一般的に言う「望遠レンズ」を使う目的

はいくつかあるが、代表的なものは「遠くの被写体を

大きく写す」である、ここは誰でも理解が容易だ。

さらには、「被写界深度を浅くする」、ここは初級から

中級者クラスの概念理解となる。

さらには「背景の取り込み範囲を狭くする」あるいは

「遠近感(パースペクティブ)を少なくする」があるが、

これらに関しては 中上級者クラスの理解力が必要となる。

簡単にはわかりにくい為、説明の際、「望遠圧縮効果」と

呼ばれる事もある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12454064.jpg]()

上の「道」の写真のセンターラインは、等間隔の点線状で

あり、遠くに行く程、点線の間隔が狭くなって見えるが、

その度合いは、望遠レンズの場合、見た目よりも差が無い。

すなわち「遠近感が圧縮されている」訳である。

望遠レンズを使っても、被写体を平面的にしか撮影

しない場合(例:遠くの風景や建物等を撮る)、望遠圧縮

効果は実感しがたい、そして初級者の場合の望遠レンズの

使用法は、たいていが遠くの物を平面的に撮るだけだ。

中級者以上ともなれば、被写体を立体的に撮る事を意識

するようになるだろう。その際、被写体が長いもので

あった場合、それを横から撮影すると間が抜けた構図と

なってしまうから、前方あるいは斜め前方から立体的に

撮影し、望遠レンズを使って圧縮効果を出して構図内に

それをおさめようとする訳だ。

典型的な例としては、「鉄道写真」があると思う。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12454015.jpg]()

この分野では、「撮り鉄」の中級者以上は、多くが

こうした斜め構図+望遠という撮り方をしていると思う。

また、(ドラゴン)ボート競技の撮影でも、横から撮ると

細長くてスカスカの構図となる為、斜め撮りで望遠圧縮

効果を狙う場合も、非常に多い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12455123.jpg]()

これらの例は、遠近感圧縮に着目した単純なものであるが、

背景の整理(背景範囲を狭くする)効果等も、ネイチャー

写真分野では必須のテクニックであろう。

レンズの焦点距離が長いほど、「望遠圧縮効果」は顕著に

現れる。その効果の利用の為に望遠レンズ(又は望遠ズーム)

を使う、と言っても過言では無い。特に望遠ズームの場合は、

その「望遠圧縮効果」を調整する為の用途が最重要であり、

初級中級者が考えるように、単に「画角を調整する」為の

レンズでは決して無い。

なお、光学ズームによる、意図した「望遠圧縮効果」を

維持したままで、デジタルズームまたはトリミング編集により、

画角や構図を整える事が、超上級テクニックとなる。

(よって、撮影時にかけるデジタルズームと、撮影後に編集する

トリミングでは、その心理的な要素が大きく異なる。単に

結果だけ見れば類似のものでも、「撮る時の気持ち」を考慮

する必要性は、写真が「表現」である以上、当然であろう)

★ベローズマクロ

一般写真用語。

現代のマクロレンズ(近接撮影用レンズ)は、ヘリコイド

を持ち、レンズ単体で使用できるものが殆どであるが、

過去の時代においては、ベローズ(延長鏡筒)が別途必要

となる特殊なマクロレンズも色々と存在していた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12455140.jpg]()

「ベローズ」は、上写真のような蛇腹状であったり、あるいは

また、顕微鏡状の長い鏡筒である場合もある。

この「ベローズ」を使う目的は2つある、

1)精密なピント合わせ

2)撮影倍率を上げる

まあ、これは一般撮影用ではなく、医療、学術といった

専門分野向けの機材であろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12455173.jpg]()

ちなみに、ベローズマクロは一般的なマクロレンズ

(センサーサイズに対して、等倍/1倍)よりもはるかに

大きな撮影倍率を得る仕様のものもあり、5倍~15倍

程度にも及ぶ場合がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12455177.jpg]()

一般的に、屋内専用の固定的システムであり、旧来は

「屋外での手持ち撮影は不可能」と思われていたかも

知れないが、現代のデジタル機の性能をもってすれば、

なんとか手持ち撮影が可能となる場合もある(下写真)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12460770.jpg]()

ただ、高倍率の手持ち撮影も、撮影倍率が概ね5倍程度

までが限界であって、それ以上の撮影倍率となると非常に

難易度が高くなる。(私の経験上、9倍のシステムでは

手持ち撮影成功率は1%以下となった。これはもう偶然で

撮れているに過ぎない)

まあ撮影技能の練習目的には良いかもしれないが、本来で

あれば、これはあくまで学術系用途専用システムだ。

昔は、顕微鏡写真をフィルム撮影する事が難しかったから、

こうしたベローズシステムが別途存在していた訳だ。

現代においてはベローズシステムは入手も困難であるし、

用途代替として、たとえば「デジタル顕微鏡」を用いれば、

高倍率での検体等の撮影(PC取り込み)が可能である。

★グランドスラム

一般用語だが、写真においては独自用語。

元々「グランドスラム」とは主要なスポーツ大会を全て

制す(優勝する)という意味で、テニスやゴルフの四大

大会で全て勝って「圧勝する、完勝する」という話だ。

(できれば、同じ年の大会すべてで勝利する事が条件だ)

ただ、近年「大坂なおみ」選手等の活躍から「四大大会

そのものが、グランドスラム大会なのだ」と曲解される

ケースが増えてきているが、勿論これは誤解である。

グランドスラムとは、あくまで「全てで完勝する」という

戦果としての意味であり、大会自体の事を指すのではない。

(全大会制覇があまりに難しいからか?近年では、そうした

選手自身からも「主要大会に1つ勝てばグランドスラムだ」と、

誤解した発言も見られる模様だ。また、新規大会の命名

そのものが「グランドスラム」(大会)になってしまった

ような実例もある。「言葉の意味は時代と共に変化する」

とは言え、どんどんと意味が変わりすぎる傾向もある)

さて、写真用語としての「グランドスラム」とは、本ブログ

独自の概念として、「少なくとも四本以上ある、特殊な

仕様のレンズ群を全て所有する事」を示している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12460780.jpg]()

本ブログの過去記事においては、

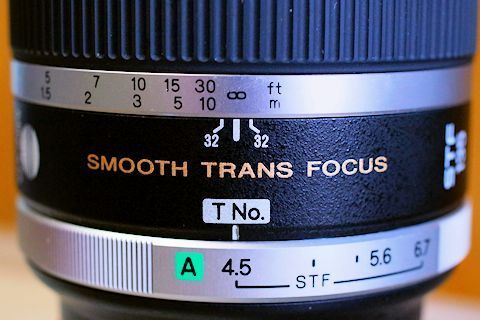

1)アポダイゼーション光学エレメント入りレンズ

(STFまたはAPDと略す。特殊レンズ第0回記事)

2)マクロアポランター(Macro APO-LANTHAR)

(特殊レンズ第11回記事)

にて、「グランドスラム」の例を挙げている。

★擬似紅葉

独自用語。

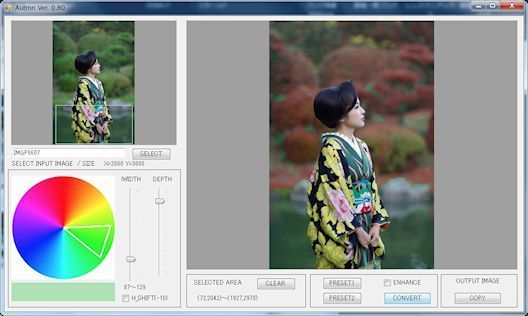

自作の画像処理(自動加工)ソフトウェアにて用いた

概念である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12460717.jpg]()

このソフトウェアでは、紅葉の季節以外に普通に撮影した

風景写真を入力すると、緑色の葉の部分を自動的に赤色に

変換して、あたかも紅葉の時期に撮影したような写真に

加工する事ができる。これを「擬似紅葉」と呼んでいる。

ただし、効果の出方が少し地味であり、今後の改良が

必要な状況だ。

★使いこなし

一般用語。

カメラやレンズ等の撮影機材で、実際に写真を撮る際、

それらの機材の仕様または性能上、特定の被写体状況に

よっては、撮影の難易度が高くなるケースがある。

こうした時、被写体条件も、機材の性能も、いずれの限界

も承知の上で、技能や技法により、なんとか写真を撮れる

状況を作り出す事、それが「使いこなし」である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12460731.jpg]()

どんな条件で撮影が困難になるかは、さまざまな要素が

ある。レンズマニアックス第11回、第12回記事では、

「使いこなしが難しいレンズ特集」としていて。記事中に

その条件をあげている(以下再引用)

1)レンズとカメラを合わせたシステムとしての性能上の限界

2)レンズの特徴的な仕様を原因とする使い難さ

3)レンズの性能上の課題を回避して使う事が難しいケース

4)レンズそのものの操作性の弱点から来る使い難さ

上記は主にレンズ側での課題であるが、カメラ側にも

使いこなしを難しくさせる条件は色々と存在している、

まあ上記の「レンズ」を「カメラ」に置き換えれば、

ほぼ同等の原因になるのではなかろうか・・

★限界性能テスト

独自用語。

カメラ、あるいはレンズの性能上や仕様上の問題、あるいは

撮影環境等の理由により、実際に使用する前から撮影が困難で

ある事がわかっている状態で、なおかつ撮影を行ってみる事。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12461842.jpg]()

その際、当然、様々な課題が発生するが、そうした困難な

状況でも、どれだけ撮影が可能か? 歩留まり(成功率)は

高いか否か? 撮影技法で課題を回避可能かどうか? などを

色々と試してみる事を言う。勿論これは利用者の技能全般にも

大きく依存する事である。

その結果が、そのシステムにおける「限界性能」であり、

それでも実用的と見なせるのであれば、そのシステムは今後

の実用撮影に利用可能。そうでなければ、カメラ又はレンズ

の組み合わせを変えたり、より容易な撮影条件でしか実用に

値しない、と見なす事ができる。

ちなみに上写真はミラーレス機NEX-7(最大感度ISO16000)

に、市販ピンホールレンズ(口径比F41相当と暗い)を装着し、

手ブレ補正を持たないこのシステムで、手持ち撮影が可能か

どうか?を試している例。この状態では晴天~曇天あたりの

日中であれば、手持ち撮影が十分可能であり、室内や暗所では

厳しい事は、この限界性能テストによりわかっている。

限界性能はビギナー層と上級者層では大きく異なってくるで

あろう。でも、逆説的には、こういうテストや練習を全く

しないで、カメラやレンズの持つ性能に頼りきっているから、

いつまでもビギナーのままなのだ、という事も言える。

こうしたテストを繰り返していく事で、副次的に撮影技能も

向上していく訳だ。

★テクニカルマニア

独自用語。

上記の「限界性能テスト」などを繰り返していると、だんだん

難しい撮影環境(機材含む)で撮影して、なんとかその課題を

技術(撮影技能)や知識、経験則などで、回避して撮影を行う

という、「使いこなし」に興味が出でくるかもしれない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12461924.jpg]()

そのように「技法」などの技術的な要素に興味が出てくると

「できるだけ低性能のカメラやレンズを使うのが面白い」とか

「誰も使いこなせないだろう特殊なシステムが楽しい」とか

ちょっとエキセントリック(風変わり)な志向となると思う。

まあ、この事を「テクニカルマニア」と稀に呼んでいる訳だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12461997.jpg]()

ちなみに、ここで上写真は、PENTAX Qに、マシンビジョン

用レンズ(CBC M1214-MP2 12mm/f1.4)を装着し

(2つ上の写真)そのシステムで撮った蝶の写真。

とても難易度の高い撮影となるが、それを何とかして撮る

事を楽しむ等が、まあテクニカルマニアの習性であろう。

なお、類似のマニアの習性として「テストマニア」と呼ばれる

志向も存在している。これは例えば、あるマニア氏が、次々に

レンズ等を購入し、そのマニア氏自身の持つ評価基準において

そのレンズ等の性能をテストする。要素は例えば、解像感、

歪曲収差、周辺減光、逆光耐性、ボケ質、AF速度、AF精度等で

あろう。場合によっては一定の被写体とかテストチャートなど

も準備しているかも知れない。

そうやって一通りテストした後、自身の評価リストなどに

その結果(性能)を書き込む。(またはSNS等に掲載する)

まあ、その時点迄でテストマニアの仕事は終わりであり、

その後は、そのレンズ等にはもう興味を無くしてしまうか、

あるいは気にいった性能のものだけを残して、そうで無い

機材は処分してしまったりもする。

私個人としては、「テクニカルマニア」的な要素は強いのだが、

「テストマニア」的な志向は殆ど持たない。まあ、両者は機材の

性能を知りたい、という志向は共通なものの、その方向性は

似て非なるものかも知れない。

いずれにしても、様々なタイプのマニアが居るという事だ。

★カメラの型番が言えない

独自概念。

日常的な会話の中で、「カメラをやっています(趣味と

しています)」という話題が他者から出た際に、私は

「ほう、何と言うカメラとレンズを使っているのですか?」

と必ず尋ねる事としている。

その際、自身の持つカメラおよびレンズの型番がスラスラ

と言えるようであれば、まあ中級者以上。もし言えなければ

初級者、と見なすようにしている。

まあ、今時のエントリー(入門)消費者層であれば、

量販店の店頭に行き、そこで、たまたま安売りしていた

カメラ(レンズキット)とか、店員の薦めるままのカメラを

購入してしまうことは良くあるケースであろう。

だけど、本来の「モノ」の買い方としては、カメラが欲しい

のであれば、予算や自分での用途(何が撮りたいのか?)、

好みのメーカー、機種名、そのランクと性能、価格などを

事前に十分に調べてから(カメラやレンズの型番も、当然

その時に覚えてしまうはずだ)、それで希望するセットを

買いに行くことが本筋であろう。

ただ、他の記事でも書いた事があるが、近年の人達は、

「モノ」が身近にあふれているからか?、モノの買い方が

非常に稚拙になって来ている。だから、ちゃんと比較や検討

を行う事もなく、衝動的にモノを買ってしまう事も多々ある

訳である。

そうういう状態だと、モノに対する思い入れや愛着もわかず、

たとえ、せっかく大金を叩いて購入したカメラでも、ちゃんと

使いこなそうという気にもなれず、ただ単にカメラを持って

いるだけ、それで上手く撮れない場合は、もうそれで諦めるか

または「もっと高いカメラを買えば、ちゃんと写せるように

なるか?」と勘違いして、簡単にそれを買い換えてしまう事も

良くある話だ。

まあ、そういうレベルの人達を、一般に初級者(初心者)と

呼ぶ訳であって、すなわち、ちゃんと研究をしてカメラ等を

買って、かつ、それをさらに使いこなそうとしていれば、

既に中級者レベルであるか、そこまで達してはいなかったと

しても向上心があれば、遅かれ早かれ、そのレベルに到達する。

その見極めを行う為の質問が「カメラやレンズの型番が

言えるかどうか?」なのである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12461850.jpg]()

ただまあ、ロシア製レンズなどで、「型番が読めない」

という状況は、また別の問題なのだが・・(汗)

★低付加価値型商品

独自用語。

2010年代からのカメラ市場の縮退により、近年の国産製品は、

皆、「高付加価値型商品」となってしまった。

この事を簡単に言えば「カメラやレンズが、殆ど売れないから

1台あたりの値段を上げて利益を稼がないと、やっていられない」

という状況である。

まあそれはやむを得ない、別にカメラに限らず、成熟市場等で

次々に新製品が売れるような市場でもなければ、商品の価格を

値上げせざるを得ない。商品でなくても運賃やらサービスやら

全て同様であろう。

しかし、じゃあ、カメラ(やレンズ)においては、必ずしも

高価になったそれらの「高付加価値型商品」でないと、写真

が撮れないのであろうか? いや、そういう事はあるまい。

勿論、近年のカメラは高性能ではある、しかしマニア層や

ベテラン層であれば、50年も前のフィルムカメラでも写真は

撮っていたし、デジタルカメラにしても、20年も前の低性能な

最初期のデジカメでも、皆、写真は撮っていた訳だ。

別に最新の高価なカメラでなくてはならない理由は無い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12463132.jpg]()

そして、幸いにして、カメラの世界には中古市場が存在して

いる。古い時代のカメラやレンズを、物によっては安価に

購入する事ができる。

デジタル時代の製品であれば、中古はなおさら安価である。

発売10年以内の機種であっても、中古相場は発売時価格(定価)

の数分の1程度で購入可能であろう。

で、時代のタイミング的に、10年程前のデジタル機材は、

皆、「低付加価値型」である、つまりあまり不要なまでの

性能は持たせず、高性能では無いが、性能と価格のバランス

が優れていて、中古であれば、コスパが極めて良い状態だ。

後の課題は、その低付加価値、すなわち「普通の性能」で

撮影において物足りないと思うか否か?である。

例えば上写真の、PENTAX K-30(2012年)は、現在では

1万円台という非常に安価な中古相場であるが、その性能は、

APS-C、1600万画素、ISO25600、連写毎秒6コマ、連写枚数は

ほぼいくらでも、ファインダー視野率100%、フラッシュ内蔵、

最高シャッター速度1/6000秒、エフェクト可、ハイパー操作系、

内蔵手ブレ補正、本体重量590gと軽量。というスペックである。

これで何か不満があるのだろうか? これを越える性能は、

ISO数十万という超高感度や、毎秒10コマという高速連写

くらいであるが、それらがいつでも必要な訳でもあるまい。

まあすなわち「低付加価値型」製品でも、現代においては、

普通に使えるデジタルカメラとなっているという事である。

ちなみに上写真での装着レンズは、TAMRON製の90マクロ

(MODEL 172E 1999年)である、こちらも現代では1万円台の

格安相場であるが、著名な名マクロレンズであり、その

描写力的にはなんら不満は無い。最新のバージョンとの差異に

ついては、手ブレ補正無し(ただしK-30側に有り)、超音波

モーター無し(ただし、マクロ撮影では大半がMFだ)、そして

後玉の反射防止コーテイング無し(だからと言って描写力が

落ちる訳では無い)、僅かなレンズ構成の差異、しかない。

まあつまり、低付加価値型レンズであっても、現代で十分に

通用する性能な訳なのだ。

合計で3万円台という上記「低付加価値型」システム(しかし、

高性能である)と、現代の新鋭システム(カメラ+レンズ)で

軽く50万円以上という「高付加価値型」商品との、10倍以上

もの価格差の理由や価値の差を、消費者側で ちゃんと考えて

みる必要があるのではなかろうか・・?

★20世紀型、21世紀型

独自概念。

世の中の様々な商品において、20世紀型のビジネスモデルと、

21世紀型のビジネスモデルは大きく異なっている気がする。

(あるいは、市場によっては2000年を切り替わり時期にせず、

昭和と平成やバブル経済の前後で、概ね1990年頃がビジネス

モデルの切り替わり時期になっている場合もあると思う)

具体例をいくつかあげよう。たとえば20世紀型製品の多くは

「プロダクト・アウト」型の企画開発だ。簡単に言えば開発部門

などで「こんなモノを作ってみました、これ売れますかね?」

というスタイルである(注:実際には、そこまで単純では無く、

これは、あくまで概要/概念の話である)

また、価格の決め方も製造原価を算出し、原価率で割る事で

定価が決まる、という「積み上げ方式」である。

なお、「プロダクト・アウト」という用語には、前述のように

独自アイデアの商品である、という要素も含む。それについては、

「20世紀」とざっくりした分類ではなく、戦後から1970年代前半の

高度成長期においては、日本製品は海外製品の模倣の要素が強く、

プロダクト・アウトとは呼び難いが、1970年代後半~1990年代

においては、日本が国際市場をリードする立場となり、本記事で

言うところの「プロダクト・アウト」型商品に近い様相がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12463161.jpg]()

ところが、21世紀型は「マーケット・イン」型となっている。

これは、企画部や営業企画部等で市場調査を行い、かつ、

新しいビジネスモデルを想定・創造し、それの戦略に沿った

製品(商品)を作っていくという事である。

価格も同様に、「いくらならば売れるか」という視点あるいは

他のサービスなどとの複合的な要因で決められていて、単純に

製品毎の部品代原価率などの公式で定価が決まる訳では無い。

(まあ、ソフトウェアなど、原価がはじけない商品も多い)

これは、どちらが良いとか悪いとかの話では無い。

例えば、全てが「マーケット・イン」型の商品ばかりになって

しまったら、どのメーカーも同じような個性の無い製品ばかりが

揃ったりするし。あるいは「流行り廃り」の要素も出てきたり、

はたまた流行っている時代には、高付加価値で値段が上がりすぎる

場合すらある。マーケット・イン型の商品では、時にその「文化」

や「流行」すらも市場において創出されているケースすらあるので

一概に、新しい時代のビジネスモデルの方が常に優れている訳でも

ないであろう、これは特に消費者側から見れば、それが顕著であり、

流行の商品を高く買わされてしまう事すらもある。

まあ、世の中の変化というか、そういう類の要素もあるので、

「モノ」が満ち溢れ、売れなくなってきた21世紀においては、

安くて良いモノ等は日用品くらいしか、もう無いのかも知れない。

そこで要は、いつも言うように「モノ」の価値を見極める能力が

消費者側に絶対に必須、という訳だ。ここがしっかりしていないと

自分には不要なものを高価で買うハメになり、そして、それが

無駄な買い物であった事すら気づいていない状態になってしまう。

現代における消費行動は難しい、ネットの評判等に依存しきって

しまうと、「自分にとって」という最も重要な要素を見落として

しまいかねないので要注意だ。

★宙玉(そらたま)と、WD(ワーキング・ディスタンス)

製品名および、やや一般的な専門用語。

SORATAMA(宙玉、そらたま)とは、透明球に写る映像を

撮影する仕組み(部品)を言う。(注:商品名である)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12463185.jpg]()

一眼レフ・ミラーレス機用としては、レンズ前にねじ込んで

装着する φ72mmのアタッチメント(アクセサリー)型の

「soratama 72」がZENJIX社より発売されている。

新品価格は6000円前後と、あまり高価なものでは無い。

レンズ前の僅かな距離にある透明球にピントを合わせる為、

(注:正確に言えば、「透明玉の中に映る映像」にピントを

合わせるのだが、ここでは概念的に透明球に合わせるとする)

ワーキング・ディスタンス(WD)の短いレンズを使う事が

望ましい。

さもないと、レンズのWDに合わせて、数十cmも宙玉を前に

出さないと撮影不能となり、延長鏡筒を入手するのも、自作

するのも大変であるし、宙玉も小さく写りすぎてしまう。

やはり宙玉撮影に適正なレンズを選ぶ事が必須であろう。

しかしながら、WDの仕様は写真用交換レンズのスペックと

しては記載されていない。書かれているのは「最短撮影距離」

であり、この値は、被写体から撮像センサー(又はフィルム)

までの距離を指す。

WDを計算するには、最短撮影距離から、カメラマウント毎に

異なる「フランジバック長」を引き、さらにレンズのマウント

面より前の長さを測り、それらを引き算して求める事となる。

しかし、フランジバック長は、カメラ毎のマウント仕様を

調べる必要があり、レンズ長も全長しか普通は仕様に記載されて

いない為、実測する必要がある。また、レンズによっては近接

撮影でヘリコイドが繰り出され全長が伸びる物も多い。

もう、ややこしいので、レンズ前に被写体を置き、ピントが

合ったら距離をスケール(物差し)で実測するのが早いだろうし、

あるいはもう、計測はせずに、「最短撮影距離が短く、かつ

全長の長いレンズ」を選べば、たいていWDは短い。

そうやって、soratama 72に適正なレンズを探していたところ、

SONY DT30/2.8 Macro SAM(SAL30M28)が、まあ適正であろう

という結論に達した。このレンズのWDは2cm程度しか無いのだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![_c0032138_12463137.jpg]()

これで快適に宙玉撮影が出来るようになるが・・

注意点もいくつかある。

1)soratama 72は、φ72mmなので、φ49mmのDT30/2.8には

そのまま装着できない、いくつかのステップアップリング

を組み合わせる必要がある。

2)どのような接続方法とした場合でも、全体に接続部の構造が

モロい(弱い)、持ち運びの際にラフに扱うと、接続部や

宙玉本体、レンズなどを破損してしまう恐れがある。

(他のレンズでこれを実験中に、移動時に保護フィルターを

割ってしまっている・汗)

3)DT30/2.8は、SONY α(A)マウントのAPS-C機用レンズである

他のカメラシステムの場合、別の適正な交換レンズを選ぶ

必要があるが、WDの短いレンズを探す作業は初級層には

難しいかも知れない。

4)このような近接撮影とすると、被写界深度が極めて浅い

宙玉写真となる。宙玉の周囲の背景映像をある程度活かす

事も宙玉写真撮影技法の1つである為、それを望む場合には、

F16以上に絞るなどして被写界深度を適正にコントロール

する。当然シャッター速度も低下するが、こうした露出

概念を理解していないビギナー層では利用が難しいであろう。

以上であるが、宙玉撮影は面白いのではあるが、ビギナー

層ではこれを使う事自体が難しいし、中級層以上では逆に

あまり興味を持てないかも知れない、初級マニア層向けか?

まあ、なんともユーザー層を選ぶシステムなのかも知れない。

---

さて、今回の用語辞典記事はここまでで、

次回補足編の掲載は、また説明が必要な用語がいくつか

溜まった頃とし、そのタイミングは「不定期」としておく。

でのみ使われる独自用語や、あまり一般的では無い専門用語を

解説している。

Clik here to view.

書きそびれていた用語や、新たに使用している独自用語を、

順不同、かつ雑多な「アラカルト」として紹介している。

この為、不定期掲載・長期連載の記事となっている。

緊急事態宣言およびその全国的拡大により、外出を自粛

している状況が続くが、家の中においても趣味的な研究や

勉強は続けられる事であろう。

なお、本記事での掲載写真は過去撮影のものばかりだ。

では早速始めよう。

★望遠比

専門的用語。

一般に「望遠レンズ」というものは、「写真用交換レンズ

(35mm判)で、焦点距離が135mm程度以上のもの」

といった定義になると思うのだが、本来「望遠」とは

レンズ設計上、焦点距離とバックフォーカスの対比を

示す用語だ。(注:だから、一眼レフ広角レンズでの

レトロフォーカス型の場合、「逆望遠」型と呼ばれる)

(注:「焦点距離vsバックフォーカス」の他、「焦点距離

vs 鏡筒長」という解釈もある。このあたりは用語の

定義が曖昧な状態だ。→詳細後述)

こうした概念は、レンズ設計上、鏡筒の長さを焦点距離

よりも短くしたいが為にも用いられていて、その比率を

「望遠比」と呼ぶ場合がある。

例えば、500mmの焦点距離のレンズにおいて、望遠比

が小さい場合、全長が長くなりすぎて、とても使いにくく

なってしまう訳だ(下写真は、その類の500mmレンズ)

Clik here to view.

鏡筒長を短くする事は必須だ、だからレンズ設計に関して

は、この概念や要素、値などは、とても重要になる。

しかし、ユーザー側からすれば、出来上がった製品を

買うだけであり、「望遠」の本来の意味は不明瞭となり、

「レンズの焦点距離が長いものを示す用語、だって、遠くの

ものを望む(眺める)のだから、”望遠”なのでしょう?」

という風に広まっていったのであろう。

また、「光学」は、非常に古くから発達してきた学問で

あるが故、様々な慣用表現が広まっていて、今更それらを

変えられず、技術(専門)用語が、あまりちゃんと統一

されていない事も大きな課題であろう。光学を勉強しようと

する際、この「用語不統一」が大きな問題点となる。

同じ概念での違う用語を覚えたり、同じ用語で別の意味

をも学ばなければならない、これは非常に面倒な話だ・・

(この事が、例えば、複雑すぎる「お役所的仕事」と同様に、

他者がその分野の業務を行う事を拒む為の「参入障壁」と

なっているであれば・・ それはちょっと困った話だ)

で、実質的には、市場においては「望遠」と言えば焦点距離

の長いレンズの事を指す、この概念は一般に広まっているの

で、もう変えられないだろう。

余談だが、「望遠」と「ズーム」を混同してしまう事は、

ビギナー層に良くありがちな課題である。

★望遠圧縮効果

やや専門的な写真用語。

上記で説明した一般的に言う「望遠レンズ」を使う目的

はいくつかあるが、代表的なものは「遠くの被写体を

大きく写す」である、ここは誰でも理解が容易だ。

さらには、「被写界深度を浅くする」、ここは初級から

中級者クラスの概念理解となる。

さらには「背景の取り込み範囲を狭くする」あるいは

「遠近感(パースペクティブ)を少なくする」があるが、

これらに関しては 中上級者クラスの理解力が必要となる。

簡単にはわかりにくい為、説明の際、「望遠圧縮効果」と

呼ばれる事もある。

Clik here to view.

あり、遠くに行く程、点線の間隔が狭くなって見えるが、

その度合いは、望遠レンズの場合、見た目よりも差が無い。

すなわち「遠近感が圧縮されている」訳である。

望遠レンズを使っても、被写体を平面的にしか撮影

しない場合(例:遠くの風景や建物等を撮る)、望遠圧縮

効果は実感しがたい、そして初級者の場合の望遠レンズの

使用法は、たいていが遠くの物を平面的に撮るだけだ。

中級者以上ともなれば、被写体を立体的に撮る事を意識

するようになるだろう。その際、被写体が長いもので

あった場合、それを横から撮影すると間が抜けた構図と

なってしまうから、前方あるいは斜め前方から立体的に

撮影し、望遠レンズを使って圧縮効果を出して構図内に

それをおさめようとする訳だ。

典型的な例としては、「鉄道写真」があると思う。

Clik here to view.

こうした斜め構図+望遠という撮り方をしていると思う。

また、(ドラゴン)ボート競技の撮影でも、横から撮ると

細長くてスカスカの構図となる為、斜め撮りで望遠圧縮

効果を狙う場合も、非常に多い。

Clik here to view.

背景の整理(背景範囲を狭くする)効果等も、ネイチャー

写真分野では必須のテクニックであろう。

レンズの焦点距離が長いほど、「望遠圧縮効果」は顕著に

現れる。その効果の利用の為に望遠レンズ(又は望遠ズーム)

を使う、と言っても過言では無い。特に望遠ズームの場合は、

その「望遠圧縮効果」を調整する為の用途が最重要であり、

初級中級者が考えるように、単に「画角を調整する」為の

レンズでは決して無い。

なお、光学ズームによる、意図した「望遠圧縮効果」を

維持したままで、デジタルズームまたはトリミング編集により、

画角や構図を整える事が、超上級テクニックとなる。

(よって、撮影時にかけるデジタルズームと、撮影後に編集する

トリミングでは、その心理的な要素が大きく異なる。単に

結果だけ見れば類似のものでも、「撮る時の気持ち」を考慮

する必要性は、写真が「表現」である以上、当然であろう)

★ベローズマクロ

一般写真用語。

現代のマクロレンズ(近接撮影用レンズ)は、ヘリコイド

を持ち、レンズ単体で使用できるものが殆どであるが、

過去の時代においては、ベローズ(延長鏡筒)が別途必要

となる特殊なマクロレンズも色々と存在していた。

Clik here to view.

また、顕微鏡状の長い鏡筒である場合もある。

この「ベローズ」を使う目的は2つある、

1)精密なピント合わせ

2)撮影倍率を上げる

まあ、これは一般撮影用ではなく、医療、学術といった

専門分野向けの機材であろう。

Clik here to view.

(センサーサイズに対して、等倍/1倍)よりもはるかに

大きな撮影倍率を得る仕様のものもあり、5倍~15倍

程度にも及ぶ場合がある。

Clik here to view.

「屋外での手持ち撮影は不可能」と思われていたかも

知れないが、現代のデジタル機の性能をもってすれば、

なんとか手持ち撮影が可能となる場合もある(下写真)

Clik here to view.

までが限界であって、それ以上の撮影倍率となると非常に

難易度が高くなる。(私の経験上、9倍のシステムでは

手持ち撮影成功率は1%以下となった。これはもう偶然で

撮れているに過ぎない)

まあ撮影技能の練習目的には良いかもしれないが、本来で

あれば、これはあくまで学術系用途専用システムだ。

昔は、顕微鏡写真をフィルム撮影する事が難しかったから、

こうしたベローズシステムが別途存在していた訳だ。

現代においてはベローズシステムは入手も困難であるし、

用途代替として、たとえば「デジタル顕微鏡」を用いれば、

高倍率での検体等の撮影(PC取り込み)が可能である。

★グランドスラム

一般用語だが、写真においては独自用語。

元々「グランドスラム」とは主要なスポーツ大会を全て

制す(優勝する)という意味で、テニスやゴルフの四大

大会で全て勝って「圧勝する、完勝する」という話だ。

(できれば、同じ年の大会すべてで勝利する事が条件だ)

ただ、近年「大坂なおみ」選手等の活躍から「四大大会

そのものが、グランドスラム大会なのだ」と曲解される

ケースが増えてきているが、勿論これは誤解である。

グランドスラムとは、あくまで「全てで完勝する」という

戦果としての意味であり、大会自体の事を指すのではない。

(全大会制覇があまりに難しいからか?近年では、そうした

選手自身からも「主要大会に1つ勝てばグランドスラムだ」と、

誤解した発言も見られる模様だ。また、新規大会の命名

そのものが「グランドスラム」(大会)になってしまった

ような実例もある。「言葉の意味は時代と共に変化する」

とは言え、どんどんと意味が変わりすぎる傾向もある)

さて、写真用語としての「グランドスラム」とは、本ブログ

独自の概念として、「少なくとも四本以上ある、特殊な

仕様のレンズ群を全て所有する事」を示している。

Clik here to view.

1)アポダイゼーション光学エレメント入りレンズ

(STFまたはAPDと略す。特殊レンズ第0回記事)

2)マクロアポランター(Macro APO-LANTHAR)

(特殊レンズ第11回記事)

にて、「グランドスラム」の例を挙げている。

★擬似紅葉

独自用語。

自作の画像処理(自動加工)ソフトウェアにて用いた

概念である。

Clik here to view.

風景写真を入力すると、緑色の葉の部分を自動的に赤色に

変換して、あたかも紅葉の時期に撮影したような写真に

加工する事ができる。これを「擬似紅葉」と呼んでいる。

ただし、効果の出方が少し地味であり、今後の改良が

必要な状況だ。

★使いこなし

一般用語。

カメラやレンズ等の撮影機材で、実際に写真を撮る際、

それらの機材の仕様または性能上、特定の被写体状況に

よっては、撮影の難易度が高くなるケースがある。

こうした時、被写体条件も、機材の性能も、いずれの限界

も承知の上で、技能や技法により、なんとか写真を撮れる

状況を作り出す事、それが「使いこなし」である。

Clik here to view.

ある。レンズマニアックス第11回、第12回記事では、

「使いこなしが難しいレンズ特集」としていて。記事中に

その条件をあげている(以下再引用)

1)レンズとカメラを合わせたシステムとしての性能上の限界

2)レンズの特徴的な仕様を原因とする使い難さ

3)レンズの性能上の課題を回避して使う事が難しいケース

4)レンズそのものの操作性の弱点から来る使い難さ

上記は主にレンズ側での課題であるが、カメラ側にも

使いこなしを難しくさせる条件は色々と存在している、

まあ上記の「レンズ」を「カメラ」に置き換えれば、

ほぼ同等の原因になるのではなかろうか・・

★限界性能テスト

独自用語。

カメラ、あるいはレンズの性能上や仕様上の問題、あるいは

撮影環境等の理由により、実際に使用する前から撮影が困難で

ある事がわかっている状態で、なおかつ撮影を行ってみる事。

Clik here to view.

状況でも、どれだけ撮影が可能か? 歩留まり(成功率)は

高いか否か? 撮影技法で課題を回避可能かどうか? などを

色々と試してみる事を言う。勿論これは利用者の技能全般にも

大きく依存する事である。

その結果が、そのシステムにおける「限界性能」であり、

それでも実用的と見なせるのであれば、そのシステムは今後

の実用撮影に利用可能。そうでなければ、カメラ又はレンズ

の組み合わせを変えたり、より容易な撮影条件でしか実用に

値しない、と見なす事ができる。

ちなみに上写真はミラーレス機NEX-7(最大感度ISO16000)

に、市販ピンホールレンズ(口径比F41相当と暗い)を装着し、

手ブレ補正を持たないこのシステムで、手持ち撮影が可能か

どうか?を試している例。この状態では晴天~曇天あたりの

日中であれば、手持ち撮影が十分可能であり、室内や暗所では

厳しい事は、この限界性能テストによりわかっている。

限界性能はビギナー層と上級者層では大きく異なってくるで

あろう。でも、逆説的には、こういうテストや練習を全く

しないで、カメラやレンズの持つ性能に頼りきっているから、

いつまでもビギナーのままなのだ、という事も言える。

こうしたテストを繰り返していく事で、副次的に撮影技能も

向上していく訳だ。

★テクニカルマニア

独自用語。

上記の「限界性能テスト」などを繰り返していると、だんだん

難しい撮影環境(機材含む)で撮影して、なんとかその課題を

技術(撮影技能)や知識、経験則などで、回避して撮影を行う

という、「使いこなし」に興味が出でくるかもしれない。

Clik here to view.

「できるだけ低性能のカメラやレンズを使うのが面白い」とか

「誰も使いこなせないだろう特殊なシステムが楽しい」とか

ちょっとエキセントリック(風変わり)な志向となると思う。

まあ、この事を「テクニカルマニア」と稀に呼んでいる訳だ。

Clik here to view.

用レンズ(CBC M1214-MP2 12mm/f1.4)を装着し

(2つ上の写真)そのシステムで撮った蝶の写真。

とても難易度の高い撮影となるが、それを何とかして撮る

事を楽しむ等が、まあテクニカルマニアの習性であろう。

なお、類似のマニアの習性として「テストマニア」と呼ばれる

志向も存在している。これは例えば、あるマニア氏が、次々に

レンズ等を購入し、そのマニア氏自身の持つ評価基準において

そのレンズ等の性能をテストする。要素は例えば、解像感、

歪曲収差、周辺減光、逆光耐性、ボケ質、AF速度、AF精度等で

あろう。場合によっては一定の被写体とかテストチャートなど

も準備しているかも知れない。

そうやって一通りテストした後、自身の評価リストなどに

その結果(性能)を書き込む。(またはSNS等に掲載する)

まあ、その時点迄でテストマニアの仕事は終わりであり、

その後は、そのレンズ等にはもう興味を無くしてしまうか、

あるいは気にいった性能のものだけを残して、そうで無い

機材は処分してしまったりもする。

私個人としては、「テクニカルマニア」的な要素は強いのだが、

「テストマニア」的な志向は殆ど持たない。まあ、両者は機材の

性能を知りたい、という志向は共通なものの、その方向性は

似て非なるものかも知れない。

いずれにしても、様々なタイプのマニアが居るという事だ。

★カメラの型番が言えない

独自概念。

日常的な会話の中で、「カメラをやっています(趣味と

しています)」という話題が他者から出た際に、私は

「ほう、何と言うカメラとレンズを使っているのですか?」

と必ず尋ねる事としている。

その際、自身の持つカメラおよびレンズの型番がスラスラ

と言えるようであれば、まあ中級者以上。もし言えなければ

初級者、と見なすようにしている。

まあ、今時のエントリー(入門)消費者層であれば、

量販店の店頭に行き、そこで、たまたま安売りしていた

カメラ(レンズキット)とか、店員の薦めるままのカメラを

購入してしまうことは良くあるケースであろう。

だけど、本来の「モノ」の買い方としては、カメラが欲しい

のであれば、予算や自分での用途(何が撮りたいのか?)、

好みのメーカー、機種名、そのランクと性能、価格などを

事前に十分に調べてから(カメラやレンズの型番も、当然

その時に覚えてしまうはずだ)、それで希望するセットを

買いに行くことが本筋であろう。

ただ、他の記事でも書いた事があるが、近年の人達は、

「モノ」が身近にあふれているからか?、モノの買い方が

非常に稚拙になって来ている。だから、ちゃんと比較や検討

を行う事もなく、衝動的にモノを買ってしまう事も多々ある

訳である。

そうういう状態だと、モノに対する思い入れや愛着もわかず、

たとえ、せっかく大金を叩いて購入したカメラでも、ちゃんと

使いこなそうという気にもなれず、ただ単にカメラを持って

いるだけ、それで上手く撮れない場合は、もうそれで諦めるか

または「もっと高いカメラを買えば、ちゃんと写せるように

なるか?」と勘違いして、簡単にそれを買い換えてしまう事も

良くある話だ。

まあ、そういうレベルの人達を、一般に初級者(初心者)と

呼ぶ訳であって、すなわち、ちゃんと研究をしてカメラ等を

買って、かつ、それをさらに使いこなそうとしていれば、

既に中級者レベルであるか、そこまで達してはいなかったと

しても向上心があれば、遅かれ早かれ、そのレベルに到達する。

その見極めを行う為の質問が「カメラやレンズの型番が

言えるかどうか?」なのである。

Clik here to view.

という状況は、また別の問題なのだが・・(汗)

★低付加価値型商品

独自用語。

2010年代からのカメラ市場の縮退により、近年の国産製品は、

皆、「高付加価値型商品」となってしまった。

この事を簡単に言えば「カメラやレンズが、殆ど売れないから

1台あたりの値段を上げて利益を稼がないと、やっていられない」

という状況である。

まあそれはやむを得ない、別にカメラに限らず、成熟市場等で

次々に新製品が売れるような市場でもなければ、商品の価格を

値上げせざるを得ない。商品でなくても運賃やらサービスやら

全て同様であろう。

しかし、じゃあ、カメラ(やレンズ)においては、必ずしも

高価になったそれらの「高付加価値型商品」でないと、写真

が撮れないのであろうか? いや、そういう事はあるまい。

勿論、近年のカメラは高性能ではある、しかしマニア層や

ベテラン層であれば、50年も前のフィルムカメラでも写真は

撮っていたし、デジタルカメラにしても、20年も前の低性能な

最初期のデジカメでも、皆、写真は撮っていた訳だ。

別に最新の高価なカメラでなくてはならない理由は無い。

Clik here to view.

いる。古い時代のカメラやレンズを、物によっては安価に

購入する事ができる。

デジタル時代の製品であれば、中古はなおさら安価である。

発売10年以内の機種であっても、中古相場は発売時価格(定価)

の数分の1程度で購入可能であろう。

で、時代のタイミング的に、10年程前のデジタル機材は、

皆、「低付加価値型」である、つまりあまり不要なまでの

性能は持たせず、高性能では無いが、性能と価格のバランス

が優れていて、中古であれば、コスパが極めて良い状態だ。

後の課題は、その低付加価値、すなわち「普通の性能」で

撮影において物足りないと思うか否か?である。

例えば上写真の、PENTAX K-30(2012年)は、現在では

1万円台という非常に安価な中古相場であるが、その性能は、

APS-C、1600万画素、ISO25600、連写毎秒6コマ、連写枚数は

ほぼいくらでも、ファインダー視野率100%、フラッシュ内蔵、

最高シャッター速度1/6000秒、エフェクト可、ハイパー操作系、

内蔵手ブレ補正、本体重量590gと軽量。というスペックである。

これで何か不満があるのだろうか? これを越える性能は、

ISO数十万という超高感度や、毎秒10コマという高速連写

くらいであるが、それらがいつでも必要な訳でもあるまい。

まあすなわち「低付加価値型」製品でも、現代においては、

普通に使えるデジタルカメラとなっているという事である。

ちなみに上写真での装着レンズは、TAMRON製の90マクロ

(MODEL 172E 1999年)である、こちらも現代では1万円台の

格安相場であるが、著名な名マクロレンズであり、その

描写力的にはなんら不満は無い。最新のバージョンとの差異に

ついては、手ブレ補正無し(ただしK-30側に有り)、超音波

モーター無し(ただし、マクロ撮影では大半がMFだ)、そして

後玉の反射防止コーテイング無し(だからと言って描写力が

落ちる訳では無い)、僅かなレンズ構成の差異、しかない。

まあつまり、低付加価値型レンズであっても、現代で十分に

通用する性能な訳なのだ。

合計で3万円台という上記「低付加価値型」システム(しかし、

高性能である)と、現代の新鋭システム(カメラ+レンズ)で

軽く50万円以上という「高付加価値型」商品との、10倍以上

もの価格差の理由や価値の差を、消費者側で ちゃんと考えて

みる必要があるのではなかろうか・・?

★20世紀型、21世紀型

独自概念。

世の中の様々な商品において、20世紀型のビジネスモデルと、

21世紀型のビジネスモデルは大きく異なっている気がする。

(あるいは、市場によっては2000年を切り替わり時期にせず、

昭和と平成やバブル経済の前後で、概ね1990年頃がビジネス

モデルの切り替わり時期になっている場合もあると思う)

具体例をいくつかあげよう。たとえば20世紀型製品の多くは

「プロダクト・アウト」型の企画開発だ。簡単に言えば開発部門

などで「こんなモノを作ってみました、これ売れますかね?」

というスタイルである(注:実際には、そこまで単純では無く、

これは、あくまで概要/概念の話である)

また、価格の決め方も製造原価を算出し、原価率で割る事で

定価が決まる、という「積み上げ方式」である。

なお、「プロダクト・アウト」という用語には、前述のように

独自アイデアの商品である、という要素も含む。それについては、

「20世紀」とざっくりした分類ではなく、戦後から1970年代前半の

高度成長期においては、日本製品は海外製品の模倣の要素が強く、

プロダクト・アウトとは呼び難いが、1970年代後半~1990年代

においては、日本が国際市場をリードする立場となり、本記事で

言うところの「プロダクト・アウト」型商品に近い様相がある。

Clik here to view.

これは、企画部や営業企画部等で市場調査を行い、かつ、

新しいビジネスモデルを想定・創造し、それの戦略に沿った

製品(商品)を作っていくという事である。

価格も同様に、「いくらならば売れるか」という視点あるいは

他のサービスなどとの複合的な要因で決められていて、単純に

製品毎の部品代原価率などの公式で定価が決まる訳では無い。

(まあ、ソフトウェアなど、原価がはじけない商品も多い)

これは、どちらが良いとか悪いとかの話では無い。

例えば、全てが「マーケット・イン」型の商品ばかりになって

しまったら、どのメーカーも同じような個性の無い製品ばかりが

揃ったりするし。あるいは「流行り廃り」の要素も出てきたり、

はたまた流行っている時代には、高付加価値で値段が上がりすぎる

場合すらある。マーケット・イン型の商品では、時にその「文化」

や「流行」すらも市場において創出されているケースすらあるので

一概に、新しい時代のビジネスモデルの方が常に優れている訳でも

ないであろう、これは特に消費者側から見れば、それが顕著であり、

流行の商品を高く買わされてしまう事すらもある。

まあ、世の中の変化というか、そういう類の要素もあるので、

「モノ」が満ち溢れ、売れなくなってきた21世紀においては、

安くて良いモノ等は日用品くらいしか、もう無いのかも知れない。

そこで要は、いつも言うように「モノ」の価値を見極める能力が

消費者側に絶対に必須、という訳だ。ここがしっかりしていないと

自分には不要なものを高価で買うハメになり、そして、それが

無駄な買い物であった事すら気づいていない状態になってしまう。

現代における消費行動は難しい、ネットの評判等に依存しきって

しまうと、「自分にとって」という最も重要な要素を見落として

しまいかねないので要注意だ。

★宙玉(そらたま)と、WD(ワーキング・ディスタンス)

製品名および、やや一般的な専門用語。

SORATAMA(宙玉、そらたま)とは、透明球に写る映像を

撮影する仕組み(部品)を言う。(注:商品名である)

Clik here to view.

装着する φ72mmのアタッチメント(アクセサリー)型の

「soratama 72」がZENJIX社より発売されている。

新品価格は6000円前後と、あまり高価なものでは無い。

レンズ前の僅かな距離にある透明球にピントを合わせる為、

(注:正確に言えば、「透明玉の中に映る映像」にピントを

合わせるのだが、ここでは概念的に透明球に合わせるとする)

ワーキング・ディスタンス(WD)の短いレンズを使う事が

望ましい。

さもないと、レンズのWDに合わせて、数十cmも宙玉を前に

出さないと撮影不能となり、延長鏡筒を入手するのも、自作

するのも大変であるし、宙玉も小さく写りすぎてしまう。

やはり宙玉撮影に適正なレンズを選ぶ事が必須であろう。

しかしながら、WDの仕様は写真用交換レンズのスペックと

しては記載されていない。書かれているのは「最短撮影距離」

であり、この値は、被写体から撮像センサー(又はフィルム)

までの距離を指す。

WDを計算するには、最短撮影距離から、カメラマウント毎に

異なる「フランジバック長」を引き、さらにレンズのマウント

面より前の長さを測り、それらを引き算して求める事となる。

しかし、フランジバック長は、カメラ毎のマウント仕様を

調べる必要があり、レンズ長も全長しか普通は仕様に記載されて

いない為、実測する必要がある。また、レンズによっては近接

撮影でヘリコイドが繰り出され全長が伸びる物も多い。

もう、ややこしいので、レンズ前に被写体を置き、ピントが

合ったら距離をスケール(物差し)で実測するのが早いだろうし、

あるいはもう、計測はせずに、「最短撮影距離が短く、かつ

全長の長いレンズ」を選べば、たいていWDは短い。

そうやって、soratama 72に適正なレンズを探していたところ、

SONY DT30/2.8 Macro SAM(SAL30M28)が、まあ適正であろう

という結論に達した。このレンズのWDは2cm程度しか無いのだ。

Clik here to view.

注意点もいくつかある。

1)soratama 72は、φ72mmなので、φ49mmのDT30/2.8には

そのまま装着できない、いくつかのステップアップリング

を組み合わせる必要がある。

2)どのような接続方法とした場合でも、全体に接続部の構造が

モロい(弱い)、持ち運びの際にラフに扱うと、接続部や

宙玉本体、レンズなどを破損してしまう恐れがある。

(他のレンズでこれを実験中に、移動時に保護フィルターを

割ってしまっている・汗)

3)DT30/2.8は、SONY α(A)マウントのAPS-C機用レンズである

他のカメラシステムの場合、別の適正な交換レンズを選ぶ

必要があるが、WDの短いレンズを探す作業は初級層には

難しいかも知れない。

4)このような近接撮影とすると、被写界深度が極めて浅い

宙玉写真となる。宙玉の周囲の背景映像をある程度活かす

事も宙玉写真撮影技法の1つである為、それを望む場合には、

F16以上に絞るなどして被写界深度を適正にコントロール

する。当然シャッター速度も低下するが、こうした露出

概念を理解していないビギナー層では利用が難しいであろう。

以上であるが、宙玉撮影は面白いのではあるが、ビギナー

層ではこれを使う事自体が難しいし、中級層以上では逆に

あまり興味を持てないかも知れない、初級マニア層向けか?

まあ、なんともユーザー層を選ぶシステムなのかも知れない。

---

さて、今回の用語辞典記事はここまでで、

次回補足編の掲載は、また説明が必要な用語がいくつか

溜まった頃とし、そのタイミングは「不定期」としておく。