本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に

紹介している。

今回の記事では、ピンホール(レンズ)を4本紹介しよう。

ピンホール(Pinhole)とは、「針穴」であり、単に小さい穴が

開いているだけけで、「レンズ」とは言い難いが、本記事では

適宜「レンズ」であるかのように記載する場合もある。

なお、いずれも「ボケボケ」の写りなので、見ているときっと

「眠くなる」(笑) あまり特集記事としては好ましくは

無いが、本シリーズは上級マニア層以上向けなので了承あれ。

それと、言う迄も無いが、ピンホールの写りは基本的には

「周辺減光」を伴うものでは無く、画面全般が均一の明るさで

写る(ピンホールは周辺が暗くなる、と誤解している人が多い

それが起こるのは、後述の「埋め込み型ピンホール」の場合

のみであり、むしろそちらの方が特殊なケースであろう)

----

まず最初のシステム

![_c0032138_18531487.jpg]()

(中古購入価格 4,000円 注:OPTICのみの価格)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

「ピンホール」、すなわち小さい穴(針穴)に光を通す事で

風景等の映像が写る事は、カメラ登場以前の非常に古い時代

(数千年前の古代中国とか古代ギリシャの時代)から知られ

ていた。

もっとも、この古代では、ピンホールと同様に水滴等を

通った光が屈折して像を結ぶ事も知られていて、すなわち

「レンズ」の原理も、既に理解されていたと思う。

![_c0032138_18531478.jpg]()

(日食等)でも多く使用されていたし、その後の時代も同様だ。

16世紀頃になると、ピンホールは「絵画」の為の道具として

(絵を描く際にピンホールの像を見る)芸術家達にも広まる。

かの「レオナルド・ダ・ヴィンチ」もピンホールを使って絵を

描いた、と聞くと、「あの名作もピンホールのおかげか?」と、

ちょっと興味深くなってくる。

また、17世紀には、画家「フェルメール」も、正確な

遠近法を得る為に実用的にピンホールを使っていたと聞く。

それまでのピンホールは、1つの部屋を丸ごと使用するなど

大きい物であったが、18世紀頃になると、持ち運びが出来る

小型のものも生まれ、芸術家等は、ますますこれを、屋外で

絵を描く目的に使用するようになる。

これらのピンホール機器の名称は、「写真」の歴史を学ぶ人達

には非常に著名な「Camera obscura」(カメラ・オブスキュラ/

カメラ・オブスクラ)である。これは「暗い部屋」という意味

のラテン語であり、初期のカメラ・オブスキュラが、丸ごと

1部屋を使っていた大型設備であった事を彷彿させる。

(この「暗い部屋」を観光用にした例は、昔から世界でいくつも

あって、近年の日本でも東京ディズニーシー内にあると聞く)

この「camera」がそのまま現代の「カメラ」の語源となっている。

つまり、カメラはラテン語では「部屋」という意味だ。

そう考えると、現代の「デジタル・カメラ」とは「離散的な部屋」

という意味となって、昔の人が聞いたら「いったい、何の意味だ?

アパートのような集合住宅か?」となるかも知れない(笑)

ちなみに「Camera obscura」と命名したのは、かの有名な天文

学者「ヨハネス・ケプラー」(16世紀)であったそうだ。

ケプラーは、地動説における「惑星の楕円軌道の運行の法則」を

考えた事で著名で、これは「ケプラーの法則」として、現代でも

天文学を学ぶ上で理解が必須の原理だ。(試験に出る・笑)

さてピンホールを用いたカメラ・オブスキュラは、そのままでは

風景などの映像が見れるだけで、それこそ天体観測や、絵画用の

目的位にしか使用できないし、その像も非常に暗い。

改良点としては、1つは「光学レンズ」を使用して、より明るい

像を得られるようにする事であり、

もう1つは、ピンホールで得られた像を、なんらかの光/化学的

反応で、像として残す、つまり「写真」を撮る事だ。

後者は1798年頃(フランス革命のやや後)天然アスファルトを

用いて、初めて、カメラ・オブスキュラの像を写真として残す

事に成功、これが現代のカメラの元祖だ。

(余談だが、「フォクトレンダー社」は、この時代の前から既に

存在している! が、マリー・アントワネットは既に居ない)

その後、感光素材は19世紀に大きく発展して、後のフィルムに

繋がるのだが、そのあたりの歴史の説明は、今回は割愛する。

それから、ピンホールのままでは、非常に暗かった為、この頃

の(感度が極めて低い)感光素材では、写真を撮るのに時間が

かかりすぎて実用的ではなかったのだ。よって、前述の、

カメラ・オブスキュラの、もう1つの改良点である「レンズ」

が発達した為、ピンホールはだんだんと廃れていってしまう。

本記事は「ピンホール」特集であるので、「レンズ」は「憎き

ライバル」だ(笑) 歴史の話はこのあたりでとどめておこう。

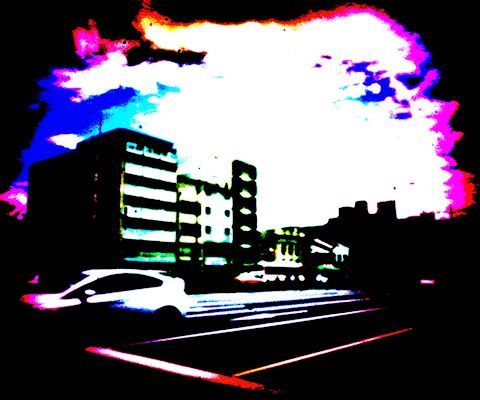

![_c0032138_18531473.jpg]()

システムである。本OPTICは「PIHOLE/ZONEPLATE」という

製品仕様で、2つの異なる効果を切り替えて使用できる。

ZONEPLATEの描写に関しては、別の記事で紹介している

(レンズ・マニアックス第4回記事参照)ので、今回は

ピンホール設定のみで使用する。

焦点距離と口径比(F値)は、厳密には使用するシステムに

依存する、すなわちセンサー面からピンホールまでの距離が

焦点距離となり、その距離を穴径で割ればF値が求まる。

本システムでは、それらの正確な仕様は不明であるが、

これはフォーサーズ機用のマウント品で、使用時はだいたい

フランジバック長約38mm+α、穴径約φ0.35mmと

仮定すれば、F110~F120程度となるだろう。

(仕様表には、F117と書かれている)

このあたり全般の数値は、仕様表のF値以外は推定である。

まあ、ピンホールは通常F180~F250程度なので、ずいぶんと

明るく、高ISO(12800以上)とすれば明所で簡単に手持ち撮影

を可能とするが、反面、穴径が通常のピンホール(φ0.2mm程度)

よりも大きいと思われ、あまりシャープな写りは得られない。

なお、適正な穴径を求めるには、以下の光学公式がある。

適正針穴径=(0.03~0.04)x√(フランジバック長)

一眼レフの場合、0.20mm~0.25mm程度がこの値となる。

それから、LENSBABY MUSEはティルト操作が可能であるが、

PINHOLEは「ただの穴」であるから、光軸を任意に傾けても

ティルトのピント面の効果を出せない(この事はミラーレス・

マニアックス記事等で実験済み)し、ケラれてしまう。

本MUSE PINHOLEは、口径比(F値)が明るい分、手持ち撮影は

容易だが、写りのシャープさに欠ける課題がある、ここは、

どちらかを取れば他が立たない「トレードオフ」関係である。

まあ、基本、トイレンズなので、その設計コンセプトは有りだ。

![_c0032138_18531480.jpg]()

4/3システムは終焉している為、新品在庫を、かなり安価に購入

する事ができた。ただし4/3版を買って4/3機で使用する場合

では、最高ISO感度が低い為、本PINHOLEのOPTICだけは

使用の際に注意が必要だ。まあでも、他の「ダブルグラス」

や「プラスチック」OPTIC等は、4/3機でも使用可能だ。

今回の使用法では、4/3→Eマウントの「簡易アダプター」を

用いてSONY α7に装着しているが、本MUSEは電子接点を

持たないレンズであるから、かろうじて、この用法ができる。

一般的な4/3機用純正等のレンズでは、電子接点を持たない

「簡易アダプター」では、4/3レンズの絞りもピントも動かずに

使用できない。その際は、4/3→μ4/3電子アダプター

(OLYMPUS等から純正品が発売されている)を用いる必要がある。

まあ、いずれにしても、本OPTICは、ピンホールとしても

やや特殊な類であり、後述のピンホールが正統派であろう。

----

では、次のシステム

![_c0032138_18532767.jpg]()

(新品購入価格 3,000円)(以下、PINHOLE 02)

カメラは、PENTAX K-01 (APS-C機)

希少な市販ピンホールである。他の市販品も、さほど多くない。

現行製品でもある。確か1990年代末位から、店舗用の

カメラ用品の厚いカタログに載っていた、と記憶しているが、

確かな情報は無い。購入したのは2010年代になってからだ。

で、正式名称は上記の通りだが、ピンホールは、「レンズ」

では無い為、本ブログでは便宜上「PINHOLE 02」と記載する

事が多い。

![_c0032138_18532704.jpg]()

仕様は「ピンホール穴径φ0.2mm」のみである。

口径比(F値)はシステムに依存するので、後述しよう。

マウントは「Pマウント」で発売されている。これはM42と

構造上は同一規格(内径φ42mm、ピッチ1mm)だが、

各社カメラ用マウントを使用してフランジバックを調整する

のが前提のマウントである為、Pマウント通常レンズを使用

する場合は、単純にM42アダプターで直接装着してしまうと、

撮影距離の制限が出る。(具体的には最短撮影距離が伸び、

さらに、オーバーインフ=合焦が無限遠を超える、となる)

しかし、ピンホールの場合には、フランジバックの差異は

あまり関係が無く、M42マウントアダプターを直接利用できる。

旧来より最も安価な類のPENTAX純正「マウントアダプターK」

を用いれば、PENTAXのKマウントデジタル機への装着は容易だ。

(注:他社機で用いる場合も、M42アダプターを用いる事が

可能であるが、メーカー推奨の正式な利用法は、CANON EF用

又はNIKON F用のPマウント変換アダプターを使用する)

ただ、PENTAXデジタル一眼レフでは、光学ファインダーが暗く

なる為、そのままでは撮影は困難で、ライブビューモードに

切り替えるか、または勘でフレーミングするか、あるいは

外付けの単体ファインダー(注:適切な画角の物は探し難い)

を用いるか・・

そして裏技としては、一眼レフの内蔵ストロボをポップアップ

させ、その支柱の隙間を簡易ファインダー代わりとする。

(注:この場合、勿論、内蔵ストロボは非発光モードとする。

画角(視野)はテキトーになるので、アイポイントの長さで

適宜調整してフレーミングする)

そこで、今回は、母艦として唯一のKマウントミラーレス機

PENTAX K-01を使用している。このK-01は、その主な用途が

「ピンホール母艦」である。その理由は、K-01は、その構造上、

AF/MF性能に劣る為、一般的なレンズを装着した際には低性能な

システムとなるが、ピンホール使用時ではピント合わせの負担が

無くなり、欠点が消えて極めて効率的なシステムとなるからだ。

(=弱点相殺型システム)

![_c0032138_18532702.jpg]()

補正機能(要:焦点距離を45mmに設定)とあいまって、日中

屋外では殆どのケースでピンホールの手持ち撮影を可能とし、

三脚は不用だ。

おまけに、露出補正などの一般的カメラ設定や、エフェクトも

かけ放題で、撮影前にそうした画像処理効果も背面モニターで

確認できる。

殆ど「最強」と言えるピンホールシステムであり、K-01入手後

は、ずっとこの使用法であったのだが、最近はちょっと弱点が

気になるようになってきた。それは、K-01の最高ISO25600では

暗所での撮影では、背面モニターのゲイン(増幅率)が足りず

暗くなり、また、表示フレーム数(fps)も低下する事だ。

まあつまり「暗所では見え難い」という事である。この状態

でも、AE(自動露出)は効いているのだが、「手持ち限界」

(撮影者のスキルにもよるが、本システムでは1/15秒くらい)

を下回ってしまうケースもある為、撮影自体が厳しい。

![_c0032138_18532790.jpg]()

これを直接装着時のフランジバック長を45mm程度とすれば、

約45mm÷0.2mm(穴径)=約F225となる。

なお、他社機でPマウントアダプターを使用した場合は、

概算だが、約50mm÷0.2mm=約F250だ。

これらは通常レンズに比べて極めて暗い値であるが、ISO感度を

25600以上とすれば、日中明所での手持ち撮影が可能となる。

まあ、「暗所で撮影しない事」を前提としたシステムであり、

それをしたい、と言うのは欲張った無い物ねだりなのだが・・

幸いにして近年では、PENTAX機の高感度化が進んでいる。

PENTAX K-5(2010)やK-3(2013)ではISO51200まで使え、

旗艦K-1(2016)でISO20万、普及機K-70(2016)でもISO10万、

高性能機KP(2017)では、何とISO82万もある。

これらのK-01超えの高感度デジタル一眼レフをライブビュー

モードで使えば、暗所でのピンホール手持ち撮影が可能と

なる訳だ。(注:機種によっては、依然背面モニターの

ゲイン不足の課題が残る)

なお、KP等では、ライブビューモード専用レバーが有り

それを倒しておけば、一々電源ONの度にライブビューに

切り替える必要が無く、この用法において便利である。

ちなみに、PENTAX機以外の他社デジタル一眼レフ等でも、

2010年代後半以降の新機種は、超高感度化が進んでいるので、

同様な用法が可能だ。

まあしかし、そうした組み合わせは「オフサイドの法則」に

ひっかかってしまう。それら高性能の新機種を、ピンホール

の撮影に使うのは、AF絡みの高性能が全く生かせず、無駄に

カメラの性能が良すぎる状態であるからだ。

その点(これは実用的には正しい用法では無い)のみ、良く

理解及び認識をするのであれば、まあ、暗所でのピンホール

撮影用に、超高感度機を使うのは「有り」だろう。、

----

では、3本目のシステム

![_c0032138_18533796.jpg]()

(新品購入価格 6,000円)(以下、RISING WIDE V)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

こちらも希少な市販ピンホール(海外製)である。

2012年頃の発売だが、生産完了で後継機種がある様子も無く、

現代では入手はやや困難かも知れない。

機種は沢山あって、まずマウント違いがある事と、それから

ミラーレス機用では「埋め込み配置」型がある(あった)

「埋め込み配置(型)」とは、本ブログでの造語だ。

ピンホールでは、レンズのように合焦する訳では無いので、

センサー面やフィルム面から、ある程度、任意の距離に針穴の

配置が可能であり、その配置距離が、ほぼ焦点距離となる。

一眼レフでは、ミラーBOXが存在する為、フランジバック長

ぎりぎりにピンホールを配置しても、だいたい45mm前後の焦点

距離までが限界だ。これは、フルサイズ一眼レフならまだしも、

APS-Cサイズ以下のセンサーのデジタル一眼レフでは、結構な

望遠画角(約70mm以上)となる為、ピンホール撮影技法とは

あまりマッチしない(注:広角で風景や情景などを撮る事が

スタンダードなピンホール撮影技法と言える)

![_c0032138_18533757.jpg]()

ミラーBOXが無い為、ピンホール自作派等では、ピンホールの

配置位置を、できるだけマウント内に「埋め込んで」配置する

方法が考え出された。

この措置により得られるメリットは以下となる。

1)焦点距離が短く、画角が広い(広角となる)

2)焦点距離が短い事で、口径比(F値)が明るくなる

3)ミラーレス機の(ライブビュー)モニターやEVFで

構図確認が容易

これらにより、これまでのデジタル一眼レフでの、ピンホール

撮影時の不満事項、「画角が狭い」、「手持ち撮影が難しい」

「構図確認が困難」が、全て解消される。

で、この「埋め込み配置」型のピンホールを市販化した物が

「RISING」シリーズ(のWIDEタイプ)である。

重要な注意点であるが、ピンホールにも「イメージサークル」が

存在している。あまりにセンサーに近接してこれを配置しても

針穴から来る光の角度は限られている為、当然、センサー全面に

迄は到達する事ができない、よって、口径食による「ケラれ」が

発生する訳だ。(↓に説明図)

![_c0032138_18540245.gif]()

に応じて(つまりピンホールを奥まった位置に配置した製品だ)

「スタンダード」、「WIDE」、「WIDE V」 (Vはヴィネットであり

周辺減光の意味)の、3種類が存在している。

これに応じて、順次奥まった位置に針穴が配置されている。

WIDEやWIDE Vは、ミラーレス機又はレンジファインダー機用の

マウント品でないと(前述のミラーBOXとフランジバックの

関係により)、広角化や周辺減光の効果が得られない。

ただ、これらの構造や原理を、良く理解して使うのであれば、

マウントアダプターを用いて、センサーサイズの異なる他機で

使う事も十分に可能である(注:ちゃんと理解せずに、アバウト

かつ無理やりに他機に装着すると、構造がミラーやセンサーに

ぶつかってしまう等のリスクがある)

![_c0032138_18533836.jpg]()

最もセンサー面に近接してピンホールを埋め込んだタイプであり、

広角画角が得られるというよりも、周辺減光が得られるという

効能よりも・・ 逆に課題として、そもそもイメージサークルが

全く足りておらず、画面周辺が大きくケラれてしまう。

旧来、SONY NEX-3を、本RISING WIDE Vの母艦としていたが、

(注:最初期のNEXで、AF性能に優れないので、トイレンズ

系の母艦として、その弱点を相殺する使用法を行っている)

このRISING WIDE Vによる「ケラれすぎ」には、ちょっと不満な

点もあった。そこで今回、この課題への対処としてSONY NEX-7を

母艦として使ってみる。

NEX-7では、本ピンホール使用時にもプレシジョン・デジタル・

ズーム機能が使える。これを使用して絶妙な拡大率に設定する事

により、周辺減光の度合いを、ある程度調整できる訳だ。

なお、「それはトリミングと等価だ」とは言うなかれ、

まず、心理的な意味で、撮影時に行うカメラ設定は、撮影後に

自宅のPCで編集するのとは全く違う、「撮る時の撮りたい気持ち」

を尊重しないかぎりは、写真はアートには成り得ず、ただの

「映像記録」という行為になってしまう。それではつまらない。

それから、PCでのトリミングは画質無劣化であるが、プレシジョン

デジタルズーム機能はカメラ内部での画像処理であるから、

画質劣化が生じる(例:輪郭線が固くなる等)

一般的な「Hi-Fi写真」では、画質劣化は「ご法度」であるが、

ピンホールのような「Lo-Fi写真」は、画質よりも表現を求める

アート的な撮影ジャンルだ、この場合、「アンコントローラブル」

(制御不可、突然変異的)な要素を、あえて人為的に加える事も、

非常に大きな意味があり、つまり「思わぬ画質劣化」は、この

システムでは歓迎である。

この辺りは、初級中級層には、まず理解不可能な話だとは思うが、

「写真の本質」として、とても重要な事である。

一般的な初級中級層が志向するように、高性能な撮影機材を使って

綺麗な写真を撮るだけでは、それは下手をすれば「単なる映像記録」

になってしまうだけで、面白味が得られない事も多々ある訳だ。

まあ、写真を始めて数年間位は、そういう風に機材に投資したり

技能を高める修練も必要かも知れないが、もうその時期を過ぎたら、

自身の表現を写真で主張していかなくてはならない、それが出来な

ければ、いつまでもビギナーのレベルから脱却できない事になる。

あと、他の芸術ジャンルでの前例を挙げるならば、19世紀頃の

「印象派」の誕生の歴史を学んで見ると良い。それ以前の時代の

「新古典派」「ロマン派」「レアリスム」等と、「印象派」とは

全く別の観点で絵を描いた訳である。勿論当初は、その新発想は

世間には受け入れられ無いものであったが、数十年かけて難なく

定着、近代での絵画のオークションで高額に取引される作品は

たいていが「印象派」のものだ、(注:近年では、また様相は

変わってきている模様)まあつまり、それだけ芸術性が高いと

認識されている訳だろう。

ちなみに、勿論印象派の画家達も若い頃は正統派の絵画技法を

学んでいる。画家によっては若い頃の作品の方が「綺麗で上手」

という評価を受けるかも知れない。だが、彼らは皆、個性的な

新表現を求める為に、その古い殻を打ち破って、新しい手法に

挑戦をし続けた訳である。そして、基礎を学ぶ事の重要性も

この逸話から得られる教訓だ。基礎を知らずして、テキトーに

「これがアートだ!」などと出鱈目な絵を描く事は、さすがに

許されず、有り得ない話だ。

![_c0032138_18533742.jpg]()

問題なのかどうかは不明だ(穴径は一応0.22mmと適正っぽい

が、前述の光学公式では、フランジバックの短いミラーレス機

では、より狭い穴径の方が適切であるようにも思える。

一眼レフ用の設計を、そのままミラーレス機に転用した弊害か?)

ただ、Lo-Fi描写は、エフェクトと組み合わせても面白いし、

開放F値が明るくなる(システムにもよるが、おそよF100未満)

ので、手持ち撮影も比較的容易だ。

「画質が悪い」と切り捨てず、これを、どのように写真表現に

利用可能か?を考える事が中上級者層における本RISING WIDE V

使用時のテーマとなるだろう。

課題は、現代では既に入手困難になっている事くらいか・・

中古も、まず見かける事は無いであろう。

----

では、今回ラストのシステム

![_c0032138_18535213.jpg]()

(製作費用:数百円程度)

カメラは、PENTAX K-30 (APS-C機)

2000年代前半に自作したピンホール。

当時はまだ銀塩時代であった為、ピンホール母艦用銀塩機

としては最強の「PENTAX LX」(銀塩一眼第7回記事)での

使用を前提として、PENTAXマウントの物を作った。

(注:LXはIDM測光によりピンホールでもAEが効く、後述)

自作は、まずPENTAXのボディキャップの完全な中心部に

電動ドリルでφ数mmの穴をあける。

別途黒い紙を準備し、そこに裁縫用の針で極めて微細な穴

(およそ直径φ0.2mm)を開ける。

後は、その黒い紙を、正しくボディキャップの中心部に

テープ等で貼って出来上がり、という簡単な工作だ。

![_c0032138_18535251.jpg]()

まず、正しく中心部に穴をあけないと(ドリルも、ピンホール

の穴位置も)それで偏心して画質が劣化する可能性がある事。

それと、針で開ける穴の精度が必要とされる事だ。

これは「真円性」、それからバリやケバ等が無く、滑らかで

ある事、まっすぐ垂直に穴を開けて傾かない事、針穴の周辺の

黒紙の厚みにムラや偏りを作らない事、等である。

穴径はφ0.15mm~φ0.25mmの範囲が推奨であり、

小さいとシャープには写るが、口径比(F値)が暗くなりすぎて

実用性が厳しくなる(ただし最高ISO感度数十万の超高感度機

であれば使用可能)また、穴が大きすぎると、明るくはなるが

写りがボケボケになってしまい、これも使い道が難しい。

再掲するが、適正なピンホール穴径を求める以下の公式がある。

適正針穴径=(0.03~0.04)x√(フランジバック長)

PENTAX一眼レフの場合、フランジバック長は約45.5mmの為、

この公式による適正穴径は、φ0.20mm~φ0.26mmとなるが

経験上、この値より少しだけ小さい方が望ましいであろう。

この為、針穴を開ける際には結構緊張する。垂直かつ適切に

穴をあけないと、うまく写らないかも知れないからだ。

一発勝負であり、失敗したら別の黒紙でやりなおしになる為、

「エイヤッ!」と気合を入れて、できるだけ正確に穴を開ける。

この自作ピンホールは、たまたま、それが上手くいった。

市販のKENKO PINHOLE 02は、その工作精度が高い事が売り文句

だが、本自作品も、KENKO版に勝るとも劣らない高描写力だ。

穴径は標準的なφ0.2mmか、わずかに小さい程度で、

PENTAX機で使用する場合の口径比はF240程度だと思われる。

![_c0032138_18535203.jpg]()

よほど、その撮影ジャンルに精通していない限り不可能であった。

私は、外部(単体)露出計を用いて、その露出計算を暗算で

行える計算式を考案して、その手法を使っていたのだが、

(注:その説明は複雑な為に割愛する、過去記事参照)

そんな面倒な事をやらずとも、前述の「PENTAX LX」では、

完全自動で露出を決める事ができた。

これは、PENTAX LXが「IDM測光」という、一種のダイレクト

測光方式(珍しい)を採用していて、絞り優先AEのモードで、

何と125秒(!)までの長秒時AEを可能とする事からだ。

この値は、銀塩機では最長、恐らくデジタル機を含めて最強

であろう、これに追従するのは、同じくダイレクト測光機能を

搭載する銀塩OLYMPUS OM-2N系での120秒だ。

「2分以上」ものAEが効くのであれば、低感度ISO50や100の

フィルムを使った際においても、日中であれば、およそ

どんなシチュエーションでもピンホールの露出計算は行う

必要はなく、カメラまかせで十分だ。

なお、嬉しい事に、露光の途中で日が翳ったりした場合でも、

ダイレクト測光では「露光量を積算して」正しい露出値が

得られる。

これは凄い技術であるが、1980年代後半のAF一眼時代以降、

この構造を作る事が(AFセンサーが邪魔になり)難しく

なったからか? ダイレクト測光一眼レフは登場していない。

ただまあ、いくら超優秀なAE機能を備えていても、銀塩時代

でのピンホール露光時間は、1秒~16秒程度となり、これは

どう頑張っても、手持ち撮影は不可能で、三脚使用か、又は

カメラをどこかに置いて撮る必要があった。

(注:現代新鋭機に内蔵された超高精度手ブレ補正機能では、

2~4秒程度の長時間露光を手持ち撮影で可能とするらしいが、

新鋭機で高価につき未所有だ、いずれそういう機体を入手

できたらならば、その性能をまた検証してみよう。

そんな機体でのピンホールや赤外線撮影は有効かも知れない)

その後、デジタル時代に入ったが、初期デジタル一眼レフでは

ピンホールを効率的に使う術は全く無い。これは銀塩時代以下の

レベルでしか無いが、デジタル技術の未成熟故に、やむを得ない。

よって、本自作ピンホールは、どこかにしまいこんで、見当たら

無くなってしまった。近年、およそ10年ぶりに、本ピンホールを

カメラ関連部品を収納していた箱の中から見つけ、再度の使用を

始めた次第だ。

さて、現代のデジタル機では、上記のようなダイレクト測光は

無いが、それに変わる大きな武器として「超高感度化」がある。

例えば、PENTAX KPの最高ISO感度は81万9200もあって、

しかもAUTO ISOのままで、その超高感度に到達し、おまけに

手ブレ補正まで効く。(デジタル一眼第22回記事参照)

ライブビューモードに切り替える必要があるが、他社機や

他機のように、一々電源ONの度に毎回切り替える必要は無く、

設定レバーを用いてライブビューモードに常時固定できる。

夜間等を除き、およそどんなシチュエーションでもピンホール

撮影が手持ちで可能な「夢のピンホール母艦」となる。

だが、前述のように、これは「オフサイド状態」だ。

つまり、カメラ側が過剰に高性能で、ピンホールやレンズ側が

それに追いついておらず、システム全体としての効率性が

得られていない状態である。具体的にはPENTAX KPの優秀な

AF性能や、一般撮影に係わる操作系の優秀さが、全く生かせて

おらず、ただ、ライブビューにしてシャッターを切るだけの

安直なシステムに「成り下がって」しまう。

![_c0032138_18535210.jpg]()

ピンホール母艦「PENTAX K-01」と同時代で同等のエンジン

廻りの性能を持つPENTAX K-30(2012年)を使う事とした。

この機体は約2万円強と安価だったので、オフサイド状態を

若干緩和できる訳だ。

まあ、勿論、PENTAX K-01の方がシステム効率は高いので

あるが、本機K-30でも、電源ON時の毎回の手ブレ補正焦点

距離設定と、毎回のライブビュー切り替えの手間を除いて、

使えないという訳では無い。

K-01や本機K-30での最高感度(ISO25600)が、暗所でのモニター

ゲイン不足で不満の場合は、「オフサイド」を起こさない他の

組み合わせとしてはPENTAX K-5(2010年、ISO5万強、現在の

中古相場2万円前後、デジタル一眼第12回記事)が唯一だろう。

さらに後年にPENTAX K-70(2016年、ISO10万、未所有)の

中古相場が下がってくれば、これも適正なピンホール母艦と

なるだろうし、また、さらに将来では、前述のPENTAX KPも

中古相場が下がれば、オフサイドルールには引っかからない。

なお、自作ピンホールはPENTAX機以外の他社一眼レフでも

同様な「ボディキャップ穴あけ手法」で容易に自作が出来る。

ただ、適正なスペックを持つ母艦が存在しないメーカーの

場合は、作ったは良いが、効果的には使えない事であろう。

例えば、NIKON D5(ISO320万)や、NIKON D500(ISO160万)

では、さらに高感度なので、ピンホール利用に適する事は

確かだが、高性能で高価すぎるそれらは、ますますオフサイド

禁止のルール抵触が酷くなるばかりで、推奨はできない。

(まあ、安価な高感度機があれば、それで良いという事だ)

また、ミラーレス機用のピンホールを自作する事も、前述の

RISINGの項目で説明したように、様々なメリットが存在する。

ただし「埋め込み配置」にする場合は、ボディキャップ穴あけ

方式では無理な為、自作するにも工作の技量が必要になる。

(3Dプリンターがあれば簡単に作れるかも知れないが、

なかなか、そういう環境は無いであろう)

さらに手先が器用であれば、埋め込みの度合いを調整できる

「ズーム・ピンホール」も自作できるかも知れない。

過去記事でミラーレス機+ヘリコイド内蔵アダプターで、

ズーム・ピンホールを実験した事があった。

ただ、これはシステムの構成上、望遠画角のズームになって

しまい、実用上の効能はあまり無かった。

スーム・ピンホールをやるならば、やはり広角系の画角の方が

(つまり、ミラーレス用「埋め込み式」にする)実用上では

望ましい事であろう。

----

さて、今回の記事「ピンホール特集」は、

このあたり迄で、次回記事に続く・・

紹介している。

今回の記事では、ピンホール(レンズ)を4本紹介しよう。

ピンホール(Pinhole)とは、「針穴」であり、単に小さい穴が

開いているだけけで、「レンズ」とは言い難いが、本記事では

適宜「レンズ」であるかのように記載する場合もある。

なお、いずれも「ボケボケ」の写りなので、見ているときっと

「眠くなる」(笑) あまり特集記事としては好ましくは

無いが、本シリーズは上級マニア層以上向けなので了承あれ。

それと、言う迄も無いが、ピンホールの写りは基本的には

「周辺減光」を伴うものでは無く、画面全般が均一の明るさで

写る(ピンホールは周辺が暗くなる、と誤解している人が多い

それが起こるのは、後述の「埋め込み型ピンホール」の場合

のみであり、むしろそちらの方が特殊なケースであろう)

----

まず最初のシステム

(中古購入価格 4,000円 注:OPTICのみの価格)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

「ピンホール」、すなわち小さい穴(針穴)に光を通す事で

風景等の映像が写る事は、カメラ登場以前の非常に古い時代

(数千年前の古代中国とか古代ギリシャの時代)から知られ

ていた。

もっとも、この古代では、ピンホールと同様に水滴等を

通った光が屈折して像を結ぶ事も知られていて、すなわち

「レンズ」の原理も、既に理解されていたと思う。

(日食等)でも多く使用されていたし、その後の時代も同様だ。

16世紀頃になると、ピンホールは「絵画」の為の道具として

(絵を描く際にピンホールの像を見る)芸術家達にも広まる。

かの「レオナルド・ダ・ヴィンチ」もピンホールを使って絵を

描いた、と聞くと、「あの名作もピンホールのおかげか?」と、

ちょっと興味深くなってくる。

また、17世紀には、画家「フェルメール」も、正確な

遠近法を得る為に実用的にピンホールを使っていたと聞く。

それまでのピンホールは、1つの部屋を丸ごと使用するなど

大きい物であったが、18世紀頃になると、持ち運びが出来る

小型のものも生まれ、芸術家等は、ますますこれを、屋外で

絵を描く目的に使用するようになる。

これらのピンホール機器の名称は、「写真」の歴史を学ぶ人達

には非常に著名な「Camera obscura」(カメラ・オブスキュラ/

カメラ・オブスクラ)である。これは「暗い部屋」という意味

のラテン語であり、初期のカメラ・オブスキュラが、丸ごと

1部屋を使っていた大型設備であった事を彷彿させる。

(この「暗い部屋」を観光用にした例は、昔から世界でいくつも

あって、近年の日本でも東京ディズニーシー内にあると聞く)

この「camera」がそのまま現代の「カメラ」の語源となっている。

つまり、カメラはラテン語では「部屋」という意味だ。

そう考えると、現代の「デジタル・カメラ」とは「離散的な部屋」

という意味となって、昔の人が聞いたら「いったい、何の意味だ?

アパートのような集合住宅か?」となるかも知れない(笑)

ちなみに「Camera obscura」と命名したのは、かの有名な天文

学者「ヨハネス・ケプラー」(16世紀)であったそうだ。

ケプラーは、地動説における「惑星の楕円軌道の運行の法則」を

考えた事で著名で、これは「ケプラーの法則」として、現代でも

天文学を学ぶ上で理解が必須の原理だ。(試験に出る・笑)

さてピンホールを用いたカメラ・オブスキュラは、そのままでは

風景などの映像が見れるだけで、それこそ天体観測や、絵画用の

目的位にしか使用できないし、その像も非常に暗い。

改良点としては、1つは「光学レンズ」を使用して、より明るい

像を得られるようにする事であり、

もう1つは、ピンホールで得られた像を、なんらかの光/化学的

反応で、像として残す、つまり「写真」を撮る事だ。

後者は1798年頃(フランス革命のやや後)天然アスファルトを

用いて、初めて、カメラ・オブスキュラの像を写真として残す

事に成功、これが現代のカメラの元祖だ。

(余談だが、「フォクトレンダー社」は、この時代の前から既に

存在している! が、マリー・アントワネットは既に居ない)

その後、感光素材は19世紀に大きく発展して、後のフィルムに

繋がるのだが、そのあたりの歴史の説明は、今回は割愛する。

それから、ピンホールのままでは、非常に暗かった為、この頃

の(感度が極めて低い)感光素材では、写真を撮るのに時間が

かかりすぎて実用的ではなかったのだ。よって、前述の、

カメラ・オブスキュラの、もう1つの改良点である「レンズ」

が発達した為、ピンホールはだんだんと廃れていってしまう。

本記事は「ピンホール」特集であるので、「レンズ」は「憎き

ライバル」だ(笑) 歴史の話はこのあたりでとどめておこう。

システムである。本OPTICは「PIHOLE/ZONEPLATE」という

製品仕様で、2つの異なる効果を切り替えて使用できる。

ZONEPLATEの描写に関しては、別の記事で紹介している

(レンズ・マニアックス第4回記事参照)ので、今回は

ピンホール設定のみで使用する。

焦点距離と口径比(F値)は、厳密には使用するシステムに

依存する、すなわちセンサー面からピンホールまでの距離が

焦点距離となり、その距離を穴径で割ればF値が求まる。

本システムでは、それらの正確な仕様は不明であるが、

これはフォーサーズ機用のマウント品で、使用時はだいたい

フランジバック長約38mm+α、穴径約φ0.35mmと

仮定すれば、F110~F120程度となるだろう。

(仕様表には、F117と書かれている)

このあたり全般の数値は、仕様表のF値以外は推定である。

まあ、ピンホールは通常F180~F250程度なので、ずいぶんと

明るく、高ISO(12800以上)とすれば明所で簡単に手持ち撮影

を可能とするが、反面、穴径が通常のピンホール(φ0.2mm程度)

よりも大きいと思われ、あまりシャープな写りは得られない。

なお、適正な穴径を求めるには、以下の光学公式がある。

適正針穴径=(0.03~0.04)x√(フランジバック長)

一眼レフの場合、0.20mm~0.25mm程度がこの値となる。

それから、LENSBABY MUSEはティルト操作が可能であるが、

PINHOLEは「ただの穴」であるから、光軸を任意に傾けても

ティルトのピント面の効果を出せない(この事はミラーレス・

マニアックス記事等で実験済み)し、ケラれてしまう。

本MUSE PINHOLEは、口径比(F値)が明るい分、手持ち撮影は

容易だが、写りのシャープさに欠ける課題がある、ここは、

どちらかを取れば他が立たない「トレードオフ」関係である。

まあ、基本、トイレンズなので、その設計コンセプトは有りだ。

4/3システムは終焉している為、新品在庫を、かなり安価に購入

する事ができた。ただし4/3版を買って4/3機で使用する場合

では、最高ISO感度が低い為、本PINHOLEのOPTICだけは

使用の際に注意が必要だ。まあでも、他の「ダブルグラス」

や「プラスチック」OPTIC等は、4/3機でも使用可能だ。

今回の使用法では、4/3→Eマウントの「簡易アダプター」を

用いてSONY α7に装着しているが、本MUSEは電子接点を

持たないレンズであるから、かろうじて、この用法ができる。

一般的な4/3機用純正等のレンズでは、電子接点を持たない

「簡易アダプター」では、4/3レンズの絞りもピントも動かずに

使用できない。その際は、4/3→μ4/3電子アダプター

(OLYMPUS等から純正品が発売されている)を用いる必要がある。

まあ、いずれにしても、本OPTICは、ピンホールとしても

やや特殊な類であり、後述のピンホールが正統派であろう。

----

では、次のシステム

(新品購入価格 3,000円)(以下、PINHOLE 02)

カメラは、PENTAX K-01 (APS-C機)

希少な市販ピンホールである。他の市販品も、さほど多くない。

現行製品でもある。確か1990年代末位から、店舗用の

カメラ用品の厚いカタログに載っていた、と記憶しているが、

確かな情報は無い。購入したのは2010年代になってからだ。

で、正式名称は上記の通りだが、ピンホールは、「レンズ」

では無い為、本ブログでは便宜上「PINHOLE 02」と記載する

事が多い。

仕様は「ピンホール穴径φ0.2mm」のみである。

口径比(F値)はシステムに依存するので、後述しよう。

マウントは「Pマウント」で発売されている。これはM42と

構造上は同一規格(内径φ42mm、ピッチ1mm)だが、

各社カメラ用マウントを使用してフランジバックを調整する

のが前提のマウントである為、Pマウント通常レンズを使用

する場合は、単純にM42アダプターで直接装着してしまうと、

撮影距離の制限が出る。(具体的には最短撮影距離が伸び、

さらに、オーバーインフ=合焦が無限遠を超える、となる)

しかし、ピンホールの場合には、フランジバックの差異は

あまり関係が無く、M42マウントアダプターを直接利用できる。

旧来より最も安価な類のPENTAX純正「マウントアダプターK」

を用いれば、PENTAXのKマウントデジタル機への装着は容易だ。

(注:他社機で用いる場合も、M42アダプターを用いる事が

可能であるが、メーカー推奨の正式な利用法は、CANON EF用

又はNIKON F用のPマウント変換アダプターを使用する)

ただ、PENTAXデジタル一眼レフでは、光学ファインダーが暗く

なる為、そのままでは撮影は困難で、ライブビューモードに

切り替えるか、または勘でフレーミングするか、あるいは

外付けの単体ファインダー(注:適切な画角の物は探し難い)

を用いるか・・

そして裏技としては、一眼レフの内蔵ストロボをポップアップ

させ、その支柱の隙間を簡易ファインダー代わりとする。

(注:この場合、勿論、内蔵ストロボは非発光モードとする。

画角(視野)はテキトーになるので、アイポイントの長さで

適宜調整してフレーミングする)

そこで、今回は、母艦として唯一のKマウントミラーレス機

PENTAX K-01を使用している。このK-01は、その主な用途が

「ピンホール母艦」である。その理由は、K-01は、その構造上、

AF/MF性能に劣る為、一般的なレンズを装着した際には低性能な

システムとなるが、ピンホール使用時ではピント合わせの負担が

無くなり、欠点が消えて極めて効率的なシステムとなるからだ。

(=弱点相殺型システム)

補正機能(要:焦点距離を45mmに設定)とあいまって、日中

屋外では殆どのケースでピンホールの手持ち撮影を可能とし、

三脚は不用だ。

おまけに、露出補正などの一般的カメラ設定や、エフェクトも

かけ放題で、撮影前にそうした画像処理効果も背面モニターで

確認できる。

殆ど「最強」と言えるピンホールシステムであり、K-01入手後

は、ずっとこの使用法であったのだが、最近はちょっと弱点が

気になるようになってきた。それは、K-01の最高ISO25600では

暗所での撮影では、背面モニターのゲイン(増幅率)が足りず

暗くなり、また、表示フレーム数(fps)も低下する事だ。

まあつまり「暗所では見え難い」という事である。この状態

でも、AE(自動露出)は効いているのだが、「手持ち限界」

(撮影者のスキルにもよるが、本システムでは1/15秒くらい)

を下回ってしまうケースもある為、撮影自体が厳しい。

これを直接装着時のフランジバック長を45mm程度とすれば、

約45mm÷0.2mm(穴径)=約F225となる。

なお、他社機でPマウントアダプターを使用した場合は、

概算だが、約50mm÷0.2mm=約F250だ。

これらは通常レンズに比べて極めて暗い値であるが、ISO感度を

25600以上とすれば、日中明所での手持ち撮影が可能となる。

まあ、「暗所で撮影しない事」を前提としたシステムであり、

それをしたい、と言うのは欲張った無い物ねだりなのだが・・

幸いにして近年では、PENTAX機の高感度化が進んでいる。

PENTAX K-5(2010)やK-3(2013)ではISO51200まで使え、

旗艦K-1(2016)でISO20万、普及機K-70(2016)でもISO10万、

高性能機KP(2017)では、何とISO82万もある。

これらのK-01超えの高感度デジタル一眼レフをライブビュー

モードで使えば、暗所でのピンホール手持ち撮影が可能と

なる訳だ。(注:機種によっては、依然背面モニターの

ゲイン不足の課題が残る)

なお、KP等では、ライブビューモード専用レバーが有り

それを倒しておけば、一々電源ONの度にライブビューに

切り替える必要が無く、この用法において便利である。

ちなみに、PENTAX機以外の他社デジタル一眼レフ等でも、

2010年代後半以降の新機種は、超高感度化が進んでいるので、

同様な用法が可能だ。

まあしかし、そうした組み合わせは「オフサイドの法則」に

ひっかかってしまう。それら高性能の新機種を、ピンホール

の撮影に使うのは、AF絡みの高性能が全く生かせず、無駄に

カメラの性能が良すぎる状態であるからだ。

その点(これは実用的には正しい用法では無い)のみ、良く

理解及び認識をするのであれば、まあ、暗所でのピンホール

撮影用に、超高感度機を使うのは「有り」だろう。、

----

では、3本目のシステム

(新品購入価格 6,000円)(以下、RISING WIDE V)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

こちらも希少な市販ピンホール(海外製)である。

2012年頃の発売だが、生産完了で後継機種がある様子も無く、

現代では入手はやや困難かも知れない。

機種は沢山あって、まずマウント違いがある事と、それから

ミラーレス機用では「埋め込み配置」型がある(あった)

「埋め込み配置(型)」とは、本ブログでの造語だ。

ピンホールでは、レンズのように合焦する訳では無いので、

センサー面やフィルム面から、ある程度、任意の距離に針穴の

配置が可能であり、その配置距離が、ほぼ焦点距離となる。

一眼レフでは、ミラーBOXが存在する為、フランジバック長

ぎりぎりにピンホールを配置しても、だいたい45mm前後の焦点

距離までが限界だ。これは、フルサイズ一眼レフならまだしも、

APS-Cサイズ以下のセンサーのデジタル一眼レフでは、結構な

望遠画角(約70mm以上)となる為、ピンホール撮影技法とは

あまりマッチしない(注:広角で風景や情景などを撮る事が

スタンダードなピンホール撮影技法と言える)

ミラーBOXが無い為、ピンホール自作派等では、ピンホールの

配置位置を、できるだけマウント内に「埋め込んで」配置する

方法が考え出された。

この措置により得られるメリットは以下となる。

1)焦点距離が短く、画角が広い(広角となる)

2)焦点距離が短い事で、口径比(F値)が明るくなる

3)ミラーレス機の(ライブビュー)モニターやEVFで

構図確認が容易

これらにより、これまでのデジタル一眼レフでの、ピンホール

撮影時の不満事項、「画角が狭い」、「手持ち撮影が難しい」

「構図確認が困難」が、全て解消される。

で、この「埋め込み配置」型のピンホールを市販化した物が

「RISING」シリーズ(のWIDEタイプ)である。

重要な注意点であるが、ピンホールにも「イメージサークル」が

存在している。あまりにセンサーに近接してこれを配置しても

針穴から来る光の角度は限られている為、当然、センサー全面に

迄は到達する事ができない、よって、口径食による「ケラれ」が

発生する訳だ。(↓に説明図)

に応じて(つまりピンホールを奥まった位置に配置した製品だ)

「スタンダード」、「WIDE」、「WIDE V」 (Vはヴィネットであり

周辺減光の意味)の、3種類が存在している。

これに応じて、順次奥まった位置に針穴が配置されている。

WIDEやWIDE Vは、ミラーレス機又はレンジファインダー機用の

マウント品でないと(前述のミラーBOXとフランジバックの

関係により)、広角化や周辺減光の効果が得られない。

ただ、これらの構造や原理を、良く理解して使うのであれば、

マウントアダプターを用いて、センサーサイズの異なる他機で

使う事も十分に可能である(注:ちゃんと理解せずに、アバウト

かつ無理やりに他機に装着すると、構造がミラーやセンサーに

ぶつかってしまう等のリスクがある)

最もセンサー面に近接してピンホールを埋め込んだタイプであり、

広角画角が得られるというよりも、周辺減光が得られるという

効能よりも・・ 逆に課題として、そもそもイメージサークルが

全く足りておらず、画面周辺が大きくケラれてしまう。

旧来、SONY NEX-3を、本RISING WIDE Vの母艦としていたが、

(注:最初期のNEXで、AF性能に優れないので、トイレンズ

系の母艦として、その弱点を相殺する使用法を行っている)

このRISING WIDE Vによる「ケラれすぎ」には、ちょっと不満な

点もあった。そこで今回、この課題への対処としてSONY NEX-7を

母艦として使ってみる。

NEX-7では、本ピンホール使用時にもプレシジョン・デジタル・

ズーム機能が使える。これを使用して絶妙な拡大率に設定する事

により、周辺減光の度合いを、ある程度調整できる訳だ。

なお、「それはトリミングと等価だ」とは言うなかれ、

まず、心理的な意味で、撮影時に行うカメラ設定は、撮影後に

自宅のPCで編集するのとは全く違う、「撮る時の撮りたい気持ち」

を尊重しないかぎりは、写真はアートには成り得ず、ただの

「映像記録」という行為になってしまう。それではつまらない。

それから、PCでのトリミングは画質無劣化であるが、プレシジョン

デジタルズーム機能はカメラ内部での画像処理であるから、

画質劣化が生じる(例:輪郭線が固くなる等)

一般的な「Hi-Fi写真」では、画質劣化は「ご法度」であるが、

ピンホールのような「Lo-Fi写真」は、画質よりも表現を求める

アート的な撮影ジャンルだ、この場合、「アンコントローラブル」

(制御不可、突然変異的)な要素を、あえて人為的に加える事も、

非常に大きな意味があり、つまり「思わぬ画質劣化」は、この

システムでは歓迎である。

この辺りは、初級中級層には、まず理解不可能な話だとは思うが、

「写真の本質」として、とても重要な事である。

一般的な初級中級層が志向するように、高性能な撮影機材を使って

綺麗な写真を撮るだけでは、それは下手をすれば「単なる映像記録」

になってしまうだけで、面白味が得られない事も多々ある訳だ。

まあ、写真を始めて数年間位は、そういう風に機材に投資したり

技能を高める修練も必要かも知れないが、もうその時期を過ぎたら、

自身の表現を写真で主張していかなくてはならない、それが出来な

ければ、いつまでもビギナーのレベルから脱却できない事になる。

あと、他の芸術ジャンルでの前例を挙げるならば、19世紀頃の

「印象派」の誕生の歴史を学んで見ると良い。それ以前の時代の

「新古典派」「ロマン派」「レアリスム」等と、「印象派」とは

全く別の観点で絵を描いた訳である。勿論当初は、その新発想は

世間には受け入れられ無いものであったが、数十年かけて難なく

定着、近代での絵画のオークションで高額に取引される作品は

たいていが「印象派」のものだ、(注:近年では、また様相は

変わってきている模様)まあつまり、それだけ芸術性が高いと

認識されている訳だろう。

ちなみに、勿論印象派の画家達も若い頃は正統派の絵画技法を

学んでいる。画家によっては若い頃の作品の方が「綺麗で上手」

という評価を受けるかも知れない。だが、彼らは皆、個性的な

新表現を求める為に、その古い殻を打ち破って、新しい手法に

挑戦をし続けた訳である。そして、基礎を学ぶ事の重要性も

この逸話から得られる教訓だ。基礎を知らずして、テキトーに

「これがアートだ!」などと出鱈目な絵を描く事は、さすがに

許されず、有り得ない話だ。

問題なのかどうかは不明だ(穴径は一応0.22mmと適正っぽい

が、前述の光学公式では、フランジバックの短いミラーレス機

では、より狭い穴径の方が適切であるようにも思える。

一眼レフ用の設計を、そのままミラーレス機に転用した弊害か?)

ただ、Lo-Fi描写は、エフェクトと組み合わせても面白いし、

開放F値が明るくなる(システムにもよるが、おそよF100未満)

ので、手持ち撮影も比較的容易だ。

「画質が悪い」と切り捨てず、これを、どのように写真表現に

利用可能か?を考える事が中上級者層における本RISING WIDE V

使用時のテーマとなるだろう。

課題は、現代では既に入手困難になっている事くらいか・・

中古も、まず見かける事は無いであろう。

----

では、今回ラストのシステム

(製作費用:数百円程度)

カメラは、PENTAX K-30 (APS-C機)

2000年代前半に自作したピンホール。

当時はまだ銀塩時代であった為、ピンホール母艦用銀塩機

としては最強の「PENTAX LX」(銀塩一眼第7回記事)での

使用を前提として、PENTAXマウントの物を作った。

(注:LXはIDM測光によりピンホールでもAEが効く、後述)

自作は、まずPENTAXのボディキャップの完全な中心部に

電動ドリルでφ数mmの穴をあける。

別途黒い紙を準備し、そこに裁縫用の針で極めて微細な穴

(およそ直径φ0.2mm)を開ける。

後は、その黒い紙を、正しくボディキャップの中心部に

テープ等で貼って出来上がり、という簡単な工作だ。

まず、正しく中心部に穴をあけないと(ドリルも、ピンホール

の穴位置も)それで偏心して画質が劣化する可能性がある事。

それと、針で開ける穴の精度が必要とされる事だ。

これは「真円性」、それからバリやケバ等が無く、滑らかで

ある事、まっすぐ垂直に穴を開けて傾かない事、針穴の周辺の

黒紙の厚みにムラや偏りを作らない事、等である。

穴径はφ0.15mm~φ0.25mmの範囲が推奨であり、

小さいとシャープには写るが、口径比(F値)が暗くなりすぎて

実用性が厳しくなる(ただし最高ISO感度数十万の超高感度機

であれば使用可能)また、穴が大きすぎると、明るくはなるが

写りがボケボケになってしまい、これも使い道が難しい。

再掲するが、適正なピンホール穴径を求める以下の公式がある。

適正針穴径=(0.03~0.04)x√(フランジバック長)

PENTAX一眼レフの場合、フランジバック長は約45.5mmの為、

この公式による適正穴径は、φ0.20mm~φ0.26mmとなるが

経験上、この値より少しだけ小さい方が望ましいであろう。

この為、針穴を開ける際には結構緊張する。垂直かつ適切に

穴をあけないと、うまく写らないかも知れないからだ。

一発勝負であり、失敗したら別の黒紙でやりなおしになる為、

「エイヤッ!」と気合を入れて、できるだけ正確に穴を開ける。

この自作ピンホールは、たまたま、それが上手くいった。

市販のKENKO PINHOLE 02は、その工作精度が高い事が売り文句

だが、本自作品も、KENKO版に勝るとも劣らない高描写力だ。

穴径は標準的なφ0.2mmか、わずかに小さい程度で、

PENTAX機で使用する場合の口径比はF240程度だと思われる。

よほど、その撮影ジャンルに精通していない限り不可能であった。

私は、外部(単体)露出計を用いて、その露出計算を暗算で

行える計算式を考案して、その手法を使っていたのだが、

(注:その説明は複雑な為に割愛する、過去記事参照)

そんな面倒な事をやらずとも、前述の「PENTAX LX」では、

完全自動で露出を決める事ができた。

これは、PENTAX LXが「IDM測光」という、一種のダイレクト

測光方式(珍しい)を採用していて、絞り優先AEのモードで、

何と125秒(!)までの長秒時AEを可能とする事からだ。

この値は、銀塩機では最長、恐らくデジタル機を含めて最強

であろう、これに追従するのは、同じくダイレクト測光機能を

搭載する銀塩OLYMPUS OM-2N系での120秒だ。

「2分以上」ものAEが効くのであれば、低感度ISO50や100の

フィルムを使った際においても、日中であれば、およそ

どんなシチュエーションでもピンホールの露出計算は行う

必要はなく、カメラまかせで十分だ。

なお、嬉しい事に、露光の途中で日が翳ったりした場合でも、

ダイレクト測光では「露光量を積算して」正しい露出値が

得られる。

これは凄い技術であるが、1980年代後半のAF一眼時代以降、

この構造を作る事が(AFセンサーが邪魔になり)難しく

なったからか? ダイレクト測光一眼レフは登場していない。

ただまあ、いくら超優秀なAE機能を備えていても、銀塩時代

でのピンホール露光時間は、1秒~16秒程度となり、これは

どう頑張っても、手持ち撮影は不可能で、三脚使用か、又は

カメラをどこかに置いて撮る必要があった。

(注:現代新鋭機に内蔵された超高精度手ブレ補正機能では、

2~4秒程度の長時間露光を手持ち撮影で可能とするらしいが、

新鋭機で高価につき未所有だ、いずれそういう機体を入手

できたらならば、その性能をまた検証してみよう。

そんな機体でのピンホールや赤外線撮影は有効かも知れない)

その後、デジタル時代に入ったが、初期デジタル一眼レフでは

ピンホールを効率的に使う術は全く無い。これは銀塩時代以下の

レベルでしか無いが、デジタル技術の未成熟故に、やむを得ない。

よって、本自作ピンホールは、どこかにしまいこんで、見当たら

無くなってしまった。近年、およそ10年ぶりに、本ピンホールを

カメラ関連部品を収納していた箱の中から見つけ、再度の使用を

始めた次第だ。

さて、現代のデジタル機では、上記のようなダイレクト測光は

無いが、それに変わる大きな武器として「超高感度化」がある。

例えば、PENTAX KPの最高ISO感度は81万9200もあって、

しかもAUTO ISOのままで、その超高感度に到達し、おまけに

手ブレ補正まで効く。(デジタル一眼第22回記事参照)

ライブビューモードに切り替える必要があるが、他社機や

他機のように、一々電源ONの度に毎回切り替える必要は無く、

設定レバーを用いてライブビューモードに常時固定できる。

夜間等を除き、およそどんなシチュエーションでもピンホール

撮影が手持ちで可能な「夢のピンホール母艦」となる。

だが、前述のように、これは「オフサイド状態」だ。

つまり、カメラ側が過剰に高性能で、ピンホールやレンズ側が

それに追いついておらず、システム全体としての効率性が

得られていない状態である。具体的にはPENTAX KPの優秀な

AF性能や、一般撮影に係わる操作系の優秀さが、全く生かせて

おらず、ただ、ライブビューにしてシャッターを切るだけの

安直なシステムに「成り下がって」しまう。

ピンホール母艦「PENTAX K-01」と同時代で同等のエンジン

廻りの性能を持つPENTAX K-30(2012年)を使う事とした。

この機体は約2万円強と安価だったので、オフサイド状態を

若干緩和できる訳だ。

まあ、勿論、PENTAX K-01の方がシステム効率は高いので

あるが、本機K-30でも、電源ON時の毎回の手ブレ補正焦点

距離設定と、毎回のライブビュー切り替えの手間を除いて、

使えないという訳では無い。

K-01や本機K-30での最高感度(ISO25600)が、暗所でのモニター

ゲイン不足で不満の場合は、「オフサイド」を起こさない他の

組み合わせとしてはPENTAX K-5(2010年、ISO5万強、現在の

中古相場2万円前後、デジタル一眼第12回記事)が唯一だろう。

さらに後年にPENTAX K-70(2016年、ISO10万、未所有)の

中古相場が下がってくれば、これも適正なピンホール母艦と

なるだろうし、また、さらに将来では、前述のPENTAX KPも

中古相場が下がれば、オフサイドルールには引っかからない。

なお、自作ピンホールはPENTAX機以外の他社一眼レフでも

同様な「ボディキャップ穴あけ手法」で容易に自作が出来る。

ただ、適正なスペックを持つ母艦が存在しないメーカーの

場合は、作ったは良いが、効果的には使えない事であろう。

例えば、NIKON D5(ISO320万)や、NIKON D500(ISO160万)

では、さらに高感度なので、ピンホール利用に適する事は

確かだが、高性能で高価すぎるそれらは、ますますオフサイド

禁止のルール抵触が酷くなるばかりで、推奨はできない。

(まあ、安価な高感度機があれば、それで良いという事だ)

また、ミラーレス機用のピンホールを自作する事も、前述の

RISINGの項目で説明したように、様々なメリットが存在する。

ただし「埋め込み配置」にする場合は、ボディキャップ穴あけ

方式では無理な為、自作するにも工作の技量が必要になる。

(3Dプリンターがあれば簡単に作れるかも知れないが、

なかなか、そういう環境は無いであろう)

さらに手先が器用であれば、埋め込みの度合いを調整できる

「ズーム・ピンホール」も自作できるかも知れない。

過去記事でミラーレス機+ヘリコイド内蔵アダプターで、

ズーム・ピンホールを実験した事があった。

ただ、これはシステムの構成上、望遠画角のズームになって

しまい、実用上の効能はあまり無かった。

スーム・ピンホールをやるならば、やはり広角系の画角の方が

(つまり、ミラーレス用「埋め込み式」にする)実用上では

望ましい事であろう。

----

さて、今回の記事「ピンホール特集」は、

このあたり迄で、次回記事に続く・・