本シリーズは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー

別に紹介している上級マニア層向けの記事である。

今回の記事では「変則的レンズ」を6本紹介しよう。

「変則(的)レンズとは何か?」と言うと、これを

ちゃんと定義する事は難しい。

まあ、あまり一般的では無い描写傾向を持っていたり、

あまり一般的では無いシステム構成のレンズである、

としておこう。

----

まず最初のシステム

![_c0032138_07044240.jpg]()

(新品購入価格 39,000円)(以下、TWIST)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2016年発売の「ぐるぐるボケ」特殊レンズ。

レンズマニアックス第2回記事、ハイコスパ名玉編

第3回記事等で紹介済みである為、本TWISTの仕様等に

ついては、ばっさりと割愛しよう。

最大の特徴は、その、なんとも言えない「ぐるぐるボケ」

の発生である。

これは「ぐるぐるボケ」の他「渦巻きボケ」と呼ばれる

事もあるが、言葉であれこれ説明するよりも、写真を

見てもらった方が一目瞭然であろう。

![_c0032138_07044206.jpg]()

μ4/3機よりも出易い。(像面湾曲と非点収差は、画角の

2乗に比例して増加するからだ)

本TWISTは各種一眼レフ/ミラーレス機用のマウントで

販売されているが、私の場合はNIKON (F)マウント版を

選択している。このマウントであれば、およそ他の

どのカメラにも(アダプターを介して)装着が可能だ。

(本レンズに限らず、特殊レンズ・変則レンズは

基本的に、NIKON F(/Ai)マウント品を購入するのが

他機種利用での汎用性を高める意味で効率的だ)

さて、本レンズの特徴は、その「ぐるぐるボケ」であるが、

この発生量は絞り値で制御できる。

「ぐるぐるボケ」の発生要因を説明や理解をする事は

高度で専門的な光学知識が必要となる為、割愛するが

まあ、簡単に言えば「収差」の類であり、基本的に収差は

絞りを絞り込む事で、それが低減するものも多い。

(絞ると、どの収差が、どれくらい低減するか?は、

近いうちに「匠の写真用語辞典」で解説する予定だ)

「ぐるぐるボケ」が発生する事で、TWISTは「トイレンズ」

の類だ、と勘違いされてしまう事も多いと思うが・・

本TWISTは、そんなに「Lo-Fi」な写りでは無い。

ピント面、あるいは画面中央部は極めてシャープであり、

他の一般レンズに勝るとも劣らない。

それもその筈、このレンズ構成の基礎となった設計は

1800年代(19世紀)に発明されて、20世紀半ば位

までは人物撮影用の写真レンズとして非常に長い期間

「定番」の構成であったのだ。(ペッツヴァール型構成)

ただし、それらの古い時代であっても、ここまでは

「ぐるぐるボケ」は酷くは無い、あくまで本レンズの

場合は、その特徴を誇張した設計になっている。

戦後(1950年頃)では、テッサー型やプラナー型と

いった、他のレンズ構成がポピュラーになってきた為、

ペッツヴァール型は減ってきたのだが、「画面中央部の

解像力が高い」という特徴から、望遠鏡(天体・地上)

や、写真用簡易望遠レンズの構成としては引き続き定番

として使用されている。

望遠鏡では、背景のボケ質を重視する必要がなく、多少

ぐるぐるボケが発生していても問題無いからだ。

なお、「(写真用)簡易望遠レンズ」とは何かと言うと、

天体望遠鏡のような2群4枚(ペッツヴァール型)等の

構成を正立像(注:天体望遠鏡は「倒立像」である)

となるようにした簡便で安価な構成の(超)望遠レンズ

である。(注:他のレンズ構成も勿論存在している)

1970年代~1980年代頃に、銀塩一眼レフが一般層にも

普及した際、ビギナー層には「望遠レンズが欲しい」

というニーズが大きかったが、メーカー純正のレンズは

「大きく重く高価」な三重苦なので、ビギナー層が買える

ものではなかった。そんな時、主に海外等の光学機器

(非カメラ)メーカー等から、安価に発売された事が

あった。(例:ミラーレス・マニアックス第63回記事で

紹介の「SP-500」(500mm/f8)、メーカー名等は不明)

同様な構造でカメラメーカー純正では「ニコンおもしろ

レンズ工房400mm/f8(どどっと400)」(ミラーレス・

マニアックス第38回記事、本シリーズ第11回記事)

もあった(下写真)

![_c0032138_07044226.jpg]()

長くなると、それに応じて鏡筒の全長も非常に長くなって

いく事であり、例えば「どどっと400」は、全長30cmも

ある為、そのままではハンドリング性能が悪く、分解し、

折りたたんで(入れ子にして)持ち運ぶのだ。

焦点距離に対して、レンズ全長が長いものは、すなわち

「望遠比(テレ比)が大きい」レンズとなる、

さらに言えば、焦点距離よりも短い全長となるような

設計を目指したものが「望遠レンズ」(まれに短焦点とも)

であり、これが「望遠」の本来の意味だ。

(注:「焦点距離とバックフォーカスの比である」という

解釈もあり、ちゃんと用語の定義が決まっていない)

つまり、「遠くの物を大きく写す」のが望遠レンズの

意味では無く、「焦点距離よりも全長が短いレンズ」

(又は、焦点距離よりもバックフォーカスが短いレンズ)

の事を、本来は「望遠レンズ」と言う訳だ。

だが、いつも記事で書くように「光学設計(専門)用語」

は、古くから発達してきた学術分野であるが故にか、用語の

統一が行われていない。光学用語は、研究者や実務者により、

さまざまな呼び方や意味があり、これが正解というものは

どうやら無い様子だ。ネット上の情報はもとより、専門書

毎でも、それぞれ用語の定義や呼び方が異なっているので、

この分野を勉強しようとすると、非常に困ってしまう他、

カメラマンのビギナー層等が様々な解釈で不正確な情報を

色々と流す為、ますます、光学分野に対する正確な知識が

世の中に定着していかない。これは残念な状況である。

![_c0032138_07044264.jpg]()

本TWISTの話に戻るが、この描写を言葉で色々と説明する

のは困難である、まあ、「こういう特殊な写りだ」

という事がわかれば、それで良いのではなかろうか?

私の場合、本レンズにおいて困っている事がある。

それは、購入以降、あまり「用途開発」が進んでいない事だ。

「用途開発」つまり、レンズをどんな用途(被写体の種類、

被写体の状況、撮り方、使用目的)に使うかを、考えたり

試したりしていく事なのだが・・

使用2~3年になるものの、これといった有益な使い方が

まだ見つかっていない(汗)

他記事でも書いたが、もし人物撮影に使った場合、

遊びやアート用途であれば良いが、依頼(業務)撮影では

この個性的な描写がクライアント等に受け入れて貰える

かは不明である(というか、まず無理だろう)

まあ、引き続き「用途開発」を進めていくしか無い、とも

思っている。

やや高価なレンズであり、中古はまず出ないと思う、

用途が難しいので、誰にでも推奨できるレンズでは無い。

----

さて、次のシステム

![_c0032138_07050298.jpg]()

(新品購入価格 5,000円 マウントアダプター付き価格)

カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)

2017年発売の、銀塩「レンズ付きフィルム・写ルンです」

(FUJIFILM製)の搭載レンズを再利用した単品トイレンズ。

この機種名の「Utulens」(うつれんず)は、その事を

由来としている。

銀塩「写ルンです」の写真の雰囲気そのままに撮れる、

というのが触れ込みではあるが・・

![_c0032138_07050239.jpg]()

を低減するために、フィルムを湾曲して装填する、という

トリッキーな特殊構造であったが、デジタルでは、それは

さすがに無理だ。(=現代の撮像センサーは湾曲しない。

ただ、近代では「曲がる太陽電池」も存在する模様なので、

将来、撮像センサーが曲がるようになっても驚かないが)

よって、そのまま「写ルンです」のレンズを使っても、

銀塩時代よりもデジタルの方が写りが悪くなってしまう。

この問題の対策の為、この「Utulens」では、簡易絞り

機構を設けて像面湾曲等の収差を低減している。

しかし、その分、銀塩「写ルンです」の口径比F10~F11

程度よりも若干暗くなって、本「Utulens」は、F16

相当の固定絞りである。

まあ、デジタル機で使う分には(開放)F値の暗さは、

ISO感度を上げる等で対応可能である。日中ではまず

手ブレ等は起きないし、カメラの機種によってはボデイ

内蔵手ブレ補正機能も利用できる。

ただ、ISO感度や手ブレ補正焦点距離等を正しく設定

しないと、日中晴天以外では、手ブレや被写体ブレの

リスクがある。

しかし、本レンズは基本的にはトイレンズである。

フィルム風の「Lo-Fi描写」を目的とするならば、

初級中級層であれば「偶然の手ブレ」等を作品の意図と

する事もできるであろうし、上級層であれば、意図的に

手ブレや被写体ブレを発生せる「Lo-Fi技法」すらも

使う事が出来るであろう。

本「Utulens」は、パンフォーカス設定であり、ピント

調整機構(ヘリコイド)は無い。

しかし、基本的にはLマウント(M39/L39)対応品なので、

Lマウントアダプター(付属または市販品)を使用すれば

アダプターへの装着時のねじ込みを緩める事で、ほんの

僅かだが近接撮影を行う事もできる。

ただし、この用法では最短数10cm程度と、思ったよりも

近接できていない事と、ねじ込みを緩める事で、レンズの

脱落(落下故障、紛失)のリスクが極めて高い。

まあ基本的には、そうした凝った使い方をせず、中遠距離

のパンフォーカス撮影に特化した方が賢明かつ安全である。

(または、Lマウント・ヘリコイドアダプターを使うかだ)

描写は結構「Lo-Fi」だ、確かにこれだと、銀塩の

「写ルンです」の方が良く写った印象もある。

まあ、「写ルンです」は、それなりに良く考えて設計

されていたという事であろう。

まあでも、「銀塩っぽい」描写表現力を得る事もできる。

ちなみに、2000年代後半~2010年代前半頃、主に

「女子カメラ層」「アート層」などで、フィルムカメラの

見直しのブームが起こりかけた事もあった。

まあ、銀塩カメラ自体は、とても安価になったから、

「機材にお金をかけたく無い層」(=アンチ「ブルジョア」、

これはいつの時代にも多い)にもウケるだろう、という

世情もあったし、世の中が皆デジタル写真で「Hi-Fi」化

したから、それに対抗する「Lo-Fi」の意味もあった。

しかし、私が気になったのは、それらの雑誌やWEB等で

「これがフィルム写真です」と紹介される写真の作品や

作例の画質が、「ウソだろう!」という位に、極めて

低画質であった事だ。

銀塩写真は、ちゃんとした機材(高性能レンズや高画質

フィルム)や現像環境を用いれば、現代のデジタル写真に

勝るとも劣らない位の高画質な写真を撮る事が出来る。

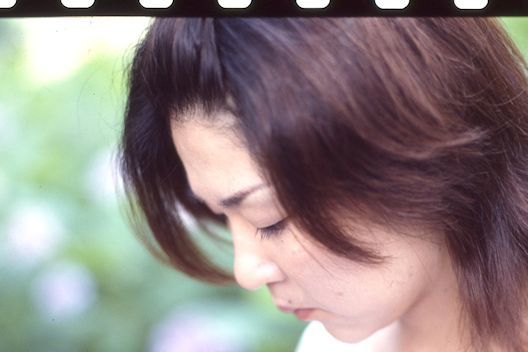

(参考:下写真は、ポジ(リバーサル)フィルムによる

撮影。フィルム撮影の証拠として、スキャン時にわざと

僅かにずらして、パーフォレーション(フィルム送り穴)

を画面内に入れている)

![_c0032138_07051715.jpg]()

そこまで低画質なのだろうか?

まあ考えられる原因は2つあり、1つは意図的にそうした

低画質(Lo-Fi)な写真を選んで掲載している状況だ。

それはまあ、「フィルムっぽい」という特徴や意図を

出す上では、デジタルのように綺麗に写っている写真を

載せたら区別ができないし、わざわざフィルムで撮る

意味も無いからだ。

もう1つは、そうした作品を提示して来るアマチュア層が、

必ずしも銀塩写真での、機材選択、撮影技法、DPEプロセス、

スキャン等でのデジタル化、画像編集等、の全ての工程に

精通している保証が無い、という事だ。

つまり、どこかで、いい加減な扱いをやっているから画質が

落ちてしまう。これは基本的にはスキル不足、あるいはミス

なのだが、まあでも、それはそれで上記1)の理由に合致し、

「フィルムっぽい」写真となる事から、それで何ら問題は

無い。あまり綺麗に写りすぎる(Hi-Fi)写真は、こうした

用途には適さないのだ。

![_c0032138_07051377.jpg]()

紹介済みなので、重複する説明は避けよう。

それに、トイレンズなので、あれこれと長所や短所を

語るべきものでもない。

ちなみに、今回の使用法は、FUJIFILM(ご存知、

「写ルンです」の製造元)のミラーレス機 X-E1との

組み合わせで、「デジタル写ルンです」の構成を意識して

使っている。

X-E1は、AF/MF性能に課題のある機種だが、こうした用法

では、それらの欠点が解消されて快適だ。

(注:勿論、システム構成上、それを意図している。

こうした措置を「弱点相殺型システム」と呼んでいる)

で、本来「Lo-Fi」撮影においては「エフェクト」の併用

が望ましいが、X-E1にはエフェクトは搭載されていない

ので、その優秀な「フィルムシミュレーション機能」を

代わりに使う事とした。

被写体条件などを上手く選んでカメラ設定にも留意すれば、

そこそこ、ちゃんと(Hi-Fiに)写す事も可能である。

![_c0032138_07051399.jpg]()

低いとは思うが、実際の用途があるかどうか?が

課題であろう、まあ、参考まで。

----

さて、3本目のシステム

![_c0032138_07052874.jpg]()

(中古購入価格 10,000円)(以下、LENSBABY 3G)

カメラは、SONY NEX-3 (APS-C機)

2007年発売の、ティルト機構付き特殊レンズ。

過去記事で何度も紹介している為、重複する説明は避けよう。

「逆アオリ」による、特殊な描写が得られるレンズである。

![_c0032138_07052823.jpg]()

相性が良く、私の手には良く馴染んでいる。

というのも本LENSBABY 3Gは、操作性および使いこなしが

極めて困難なレンズである為、どのカメラに装着するかに

よっても評価が変わってきてしまうのだ。

ただし、NEX-3はSONY最初期(2010年)のミラーレス機

である為、エフェクト等の付加機能が搭載されていない。

「トイレンズ母艦」として使っている上で、その点のみ

不満点であるのだが、代替できる適正な後継機が無い為、

ずっと、このクラッシックな機体を使い続けている。

(注:近年にα6000を購入していて、近い将来に、それを

トイレンズ母艦としてNEX-3と交替予定である)

本レンズは、発売時には4万円位と結構高価であった、

その後、KENKOが輸入代理店となった事等で、LENSBABY

シリーズの価格は少し下がったのだが、同時に、何度も

新製品にリニューアルした事で、都度、機能(仕様)の

改良とともに、価格も上昇してきている。

2010年代後半からは、交換レンズ市場の縮退を受けて、

LENSBABYも「高付加価値型商品」を主力とするようになった、

つまり、販売数の減少を利益でカバーしないと市場が維持

できない訳であり、この結果、新製品の価格帯は4万円~

8万円あたりまで高騰している。

反面、旧世代のLENSBABY製品、たとえば本3Gであるとか、

後で紹介の「MUSE」等は、1万円を切る安価な中古相場

となっている為、かなりお買い得感が強い。

(古い機種でも、ティルトとしての性能はほぼ同等だ)

まあでも、やはり本3Gも「特殊用途」のレンズである。

これを買ったとしても、よほどこの効果に入れ込んでいる

専門マニア(LENSBABYの言葉を借りれば「フリーク」と

言うべきか。まあ「マニア」の中でも、特定のジャンルに

非常に強く拘る人達を、世間一般的に「フリーク」と呼ぶ

場合もある。

なお、「フェチ」も似た意味の用語ではあるが、そちらは

身体の一部などを好む「嗜好」としての意味で使われる

事が多いから、レンズ等の用語としては、少々不適切だ)

・・・で、その「フリーク」では無い限り、ティルト系

レンズを常用する、という事は少ないであろう。

だから、本3Gや後継機種が必要かどうかは、個人の

嗜好次第である。

![_c0032138_07052854.jpg]()

LENSBABY製品となっている。私もちょっと「フリーク」が

入って来てしまっているかも知れない(汗)

近年、新型のLENSBABY製品が色々と出ているので、欲しい

という気持ちが強いのだが、前述のように高付加価値型

商品となって高価すぎる為、多数は所有できていない。

(2本程度は、後日、別記事で紹介予定だ)

まあでも、そうやって「フリーク」化したマニア達を

ターゲットに、高価なLENSBANBY製品を売るのだとすれば、

マーケティング戦略的には、とても正解なのだろう。

危ない危ない、新製品に目移りする事は、程ほどにして

おこう・・・

----

さて、次のシステム

![_c0032138_07054688.jpg]()

(中古購入価格 9,000円)(以下、AR105/4)

カメラは、PANASONIC DMC-G1 (μ4/3機)

レンズそのものは、1970年台後半の発売と思われる

MF小口径中望遠マクロだが、レンズ単体では使用できず、

ベローズ(蛇腹状の延長鏡筒)または専用ヘリコイドを

必ず使用する必要がある。

本システムは、ベローズ付きで9,000円という安価な

中古価格であった、まあ現代において、これを利用する

適正な環境が無いので、一種の「ジャンク扱い」である。

ベローズをフルに使用すると、かなり大掛かりな構成と

なって、室内等の固定環境でしか使えない。

そこで、ベローズから不要な部品を全て取り外し、

(=ダイエット、と呼んでいる)屋外での手持ち利用を

可能とした状態が、上写真のシステム構成である。

![_c0032138_07055796.jpg]()

一応手持ち撮影は可能であるが、カメラバッグには、

これは入らず、ハンドリングが悪い。

さらに言えば、操作性的に撮影の難易度がかなり高く、

加えて、縦位置での手持ち撮影が相当に困難である事、

おまけに、システム全体の重心をホールドする場所が

無く、下手をすると、蛇腹を無意識に手で掴んでしまい

「ぐにゃり」とした感触で、慌てて、故障(破損)して

いないか?を疑う事の繰り返しだ。

描写力自体は悪く無い、しかし、レンズ構成やスペックが

NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4

(レンズマニアックス第16回記事)と、全く同じであり、

描写傾向も極めて酷似している。

なので、一般的なフィールド(屋外)撮影では、

Ai105/4の方が遥かに使い易い為に、本AR105/4を

わざわざベローズ付きで持ち出す理由が殆ど無い。

まあ、本AR105/4の方がAi105/4よりも最大撮影倍率は

高いし、おまけにWD(ワーキング・ディスタンス)を

長く取れる、という僅かな利点は存在する。

しかし、現代のミラーレス時代においては、デジタル

拡大機能の利用も容易である為、(マクロ)レンズ自体

の最大撮影倍率スペックは、あまり重要では無い。

それに、あまりに撮影倍率を上げて撮ろうとすると、

今度は、撮影技法そのものの超高難易度が襲いかかる。

(匠の写真用語辞典第3回「超マクロレンズ」参照)

![_c0032138_07055782.jpg]()

上級マニア、あるいは「好事家」向けであろう。

入手性も困難であるし、「指名買い」の必要性も無い。

別に「ヘキサノン」というブランドがあるから銘玉という

訳でも無いし・・ これであったら、全ての点でNIKONの

Ai105/4を購入した方がベターであろう。

ちなみに、Ai105/4は本ベローズシステムよりも安価な

8,000円(税込)で中古購入している。

----

さて、5本目のシステム

![_c0032138_07060879.jpg]()

(中古購入価格 4,000円)(以下、MUSE ZP)

カメラは、OLYMPUS E-410 (4/3機)

さて、また説明が非常にややこしいシステムだ(汗)

今回は「本MUSE オプテイックのゾーンプレートモードを

使用して撮影する」が、この時点で言葉の意味が何の事

やら、さっぱりわからないかも知れない(汗)

幸い「レンズ・マニアックス第4回記事」で、本システム

についての詳細を説明しているので、そちらを参考に

してもらえば良いと思う。

![_c0032138_07060876.jpg]()

これはこれで面白いのではあるが、やはり「有効な用途」が

見つけ難いレンズでもある。

それと、今回は、このMUSEのユニットが4/3機用の為

(注:終焉した4/3システム用であったため、在庫処分で

安価に新品購入する事ができた)OLYMPUS E-410の

4/3機を使用しているが、この機体は低感度である為、

少々使い勝手が悪い。

以降、レンズはそのままMUSE ZPを使用するが、

簡易4/3→Eマウントアダプター(電子接点なし)を

介して、カメラをSONY NEX-7 (APS-C機)に交換しよう。

![_c0032138_07063002.jpg]()

しないのだが、本MUSEの場合、そうした電気的なやり取り

が不要なトイレンズの為に、アダプターは単にマウント形状を

変換するだけの簡単な構造の物で良い。

NEX-7を母艦とするならば、優秀なエフェクト機能を

併用するのも面白いであろう。なお、さらにエフェクトが

優秀なオリンパスのミラーレス機(OM-D E-M1等)で使った

方が良かったかも知れないが、勿論搭載エフェクトの仕様は

機種毎に異なるので、まあ、使っているカメラの搭載範囲内

で選べば良いだけの話だ。エフェクトの件に限らないが、

カメラの機能や性能が高いからと言って、それを根拠に

良い写真が撮れる訳でも無い。あくまで、どの機能を、

どのように使うかが肝心である。

これは、ごく当たり前の話ではあるが、残念ながら多くの

初級者は、この事が理解できず、機能や性能仕様の高い

(しかし高額な)カメラばかりを欲しがってしまうのだ。

でも、10年前であれば、それは「腕に見合わず、格好悪い」

と、切り捨ててしまえたのだが、現代においては、カメラ

市場が極端に縮退してしまっている為、初級中級層に

高価な最新高性能カメラを買ってもらって市場を潤さないと

本当にカメラ市場が崩壊してしまう。そうなると、勿論

皆が困るので、せっせとビギナー層に高価な最新機材を

買ってもらって、私は、古くなってコスパがとても良く

なった旧世代の機材を、中古で買う事にしようか。

![_c0032138_07063018.jpg]()

特別な用途は考えにくいかも知れない。

だがまあ、今回の記事の「変則レンズ」は、全てが同様だ、

いずれの機材(レンズ)も、あまり特別な用途を持たない

ものばかりである。勿論、初級中級層に推奨できるような

ものは少なく、買ったとしても用途が無くて、持て余して

しまう事であろう。

まあ、あくまで「参考まで」というスタンスである。

----

では、今回ラストのシステム

![_c0032138_07064093.jpg]()

(中古購入価格 10,000円)(以下、DT30/2.8)

カメラは、SONY α65 (APS-C機)

ハイコスパ第14回記事等で紹介の、2009年発売のAPS-C機

専用AF単焦点準広角(標準画角)マクロレンズ。

エントリー・マクロレンズとしては優秀な類である。

一応等倍撮影が出来るし、有限回転式ピントリングの為に、

近接MF技法が使え、αフタケタ機に備わるピーキング機能

を併用する事で、快適なマクロ撮影を可能とする。

描写力は「感動的」という要素は無いが、悪いという話

でも無い。

![_c0032138_07064071.jpg]()

いるため、通常レンズに比較して近距離の撮影においては

「非常に描写力が優れる」という印象を持つ事が多い。

(注:「設計基準が最短側、無限遠側」と、ざっくりと区別

される事が多いが、「設計基準」では、あまりに広範囲で

曖昧な言葉なので、設計開発の実務を全く理解していない

門外漢の用語と判断し、本ブログでは滅多にそうは呼ばない)

まあ、その手の「本格的なマクロレンズ」に比べると、

本レンズの描写力は、やや物足りない印象もあるだろう。

しかし、1万円の中古価格(注:現代ではさらに相場が

安価になっている)で買えるレンズとして考えると、

極めてコスパが良い。

最大の特徴として、WD(ワーキング・ディスタンス)が

極めて短い(数cm)事がある。

まあ、準広角(標準画角)マクロで等倍仕様であれば、

だいたいWDは短くはなるが、それにしても、この短さは

トップクラスである(他にもミラーレス機用の、30mm級

等倍マクロ等も、同様にWDが非常に短いものがある)

WDが短い事は長所であるとは言い切れず、被写体に非常に

近接して撮影する場合、屋外撮影ではカメラやレンズの

影が被写体にかかってしまうとか、昆虫等は逃げてしまう

とか、誤って被写体に接触してしまう(例:花粉やら

料理の脂分等がレンズにつく、模型を壊してしまう等)

そもそも、どうしても被写体に接近できない環境もある

(例:花壇とか、頭上の木々の花等)だろう。

まあ、被写体に近接出来ないケースでは、中望遠マクロや

望遠マクロ等のWDが長い機材を使う必要があると言う事だ。

だが、WDが短い事を意外な長所にする事もできる。

それは、「ZENJIX soratama 72(宙玉)」の利用だ。

以降、SONY DT30/2.8を、マスター(主)レンズとして、、

そのアタッチメントをつけてみよう。

![_c0032138_07064050.jpg]()

第61回、第69回記事等の多数で紹介済みの、2010年代

発売の特殊アタッチメント型レンズである。

(新品購入価格 6,000円)

このアタッチメント(注:「付属品」という意味。勿論

アタッチメントには「フィルター径」という意味は無いが

WEB上で誤用が目立つ)は、ガラス玉(宙玉)に映る映像を

撮影するものだが、レンズ前部に非常に近接して「宙玉」を

配置しなければならない。たいていのレンズではWDが長い

為にピントが合わず、「宙玉」を、かなり遠い位置に置く

必要があり、その構造を工作する等が面倒であったり、

構造が脆くなったり、加えて「宙玉」が小さく写りすぎて

しまう。

![_c0032138_07064087.jpg]()

逆転して掲載している)

本DT30/2.8であれば、WDが数cmであるから、「宙玉」を

ある程度大きく写す事が可能であるし、装着する為の

構造もシンプルかつ小型化できるので、ハンドリングが楽だ。

それから「もっとWDが短いレンズは無いのか?」というと、

実は、そういったレンズも存在している。

具体的には、本シリーズ第17回記事等で紹介した、

LAOWA 15mm/f4 であり、その「等倍広角マクロ」では、

WDは数mm程度しかない。その場合「宙玉」を、ほとんど

ダイレクトにレンズ前に装着出来る為、さらにコンパクトに

なるのだが、「宙玉」自体の構造上、レンズ前数mmまで

近接しての配置ができず、むしろ「宙玉」が小さく写って

しまうという課題があった(当該記事参照)

まあ、やはり、本DT30/2.8が、「宙玉」のマスターレンズ

としては適正なのではなかろうか・・?

----

さて、今回の記事「変則レンズ特集」は、このあたり迄で、

次回記事に続く・・

別に紹介している上級マニア層向けの記事である。

今回の記事では「変則的レンズ」を6本紹介しよう。

「変則(的)レンズとは何か?」と言うと、これを

ちゃんと定義する事は難しい。

まあ、あまり一般的では無い描写傾向を持っていたり、

あまり一般的では無いシステム構成のレンズである、

としておこう。

----

まず最初のシステム

(新品購入価格 39,000円)(以下、TWIST)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2016年発売の「ぐるぐるボケ」特殊レンズ。

レンズマニアックス第2回記事、ハイコスパ名玉編

第3回記事等で紹介済みである為、本TWISTの仕様等に

ついては、ばっさりと割愛しよう。

最大の特徴は、その、なんとも言えない「ぐるぐるボケ」

の発生である。

これは「ぐるぐるボケ」の他「渦巻きボケ」と呼ばれる

事もあるが、言葉であれこれ説明するよりも、写真を

見てもらった方が一目瞭然であろう。

μ4/3機よりも出易い。(像面湾曲と非点収差は、画角の

2乗に比例して増加するからだ)

本TWISTは各種一眼レフ/ミラーレス機用のマウントで

販売されているが、私の場合はNIKON (F)マウント版を

選択している。このマウントであれば、およそ他の

どのカメラにも(アダプターを介して)装着が可能だ。

(本レンズに限らず、特殊レンズ・変則レンズは

基本的に、NIKON F(/Ai)マウント品を購入するのが

他機種利用での汎用性を高める意味で効率的だ)

さて、本レンズの特徴は、その「ぐるぐるボケ」であるが、

この発生量は絞り値で制御できる。

「ぐるぐるボケ」の発生要因を説明や理解をする事は

高度で専門的な光学知識が必要となる為、割愛するが

まあ、簡単に言えば「収差」の類であり、基本的に収差は

絞りを絞り込む事で、それが低減するものも多い。

(絞ると、どの収差が、どれくらい低減するか?は、

近いうちに「匠の写真用語辞典」で解説する予定だ)

「ぐるぐるボケ」が発生する事で、TWISTは「トイレンズ」

の類だ、と勘違いされてしまう事も多いと思うが・・

本TWISTは、そんなに「Lo-Fi」な写りでは無い。

ピント面、あるいは画面中央部は極めてシャープであり、

他の一般レンズに勝るとも劣らない。

それもその筈、このレンズ構成の基礎となった設計は

1800年代(19世紀)に発明されて、20世紀半ば位

までは人物撮影用の写真レンズとして非常に長い期間

「定番」の構成であったのだ。(ペッツヴァール型構成)

ただし、それらの古い時代であっても、ここまでは

「ぐるぐるボケ」は酷くは無い、あくまで本レンズの

場合は、その特徴を誇張した設計になっている。

戦後(1950年頃)では、テッサー型やプラナー型と

いった、他のレンズ構成がポピュラーになってきた為、

ペッツヴァール型は減ってきたのだが、「画面中央部の

解像力が高い」という特徴から、望遠鏡(天体・地上)

や、写真用簡易望遠レンズの構成としては引き続き定番

として使用されている。

望遠鏡では、背景のボケ質を重視する必要がなく、多少

ぐるぐるボケが発生していても問題無いからだ。

なお、「(写真用)簡易望遠レンズ」とは何かと言うと、

天体望遠鏡のような2群4枚(ペッツヴァール型)等の

構成を正立像(注:天体望遠鏡は「倒立像」である)

となるようにした簡便で安価な構成の(超)望遠レンズ

である。(注:他のレンズ構成も勿論存在している)

1970年代~1980年代頃に、銀塩一眼レフが一般層にも

普及した際、ビギナー層には「望遠レンズが欲しい」

というニーズが大きかったが、メーカー純正のレンズは

「大きく重く高価」な三重苦なので、ビギナー層が買える

ものではなかった。そんな時、主に海外等の光学機器

(非カメラ)メーカー等から、安価に発売された事が

あった。(例:ミラーレス・マニアックス第63回記事で

紹介の「SP-500」(500mm/f8)、メーカー名等は不明)

同様な構造でカメラメーカー純正では「ニコンおもしろ

レンズ工房400mm/f8(どどっと400)」(ミラーレス・

マニアックス第38回記事、本シリーズ第11回記事)

もあった(下写真)

長くなると、それに応じて鏡筒の全長も非常に長くなって

いく事であり、例えば「どどっと400」は、全長30cmも

ある為、そのままではハンドリング性能が悪く、分解し、

折りたたんで(入れ子にして)持ち運ぶのだ。

焦点距離に対して、レンズ全長が長いものは、すなわち

「望遠比(テレ比)が大きい」レンズとなる、

さらに言えば、焦点距離よりも短い全長となるような

設計を目指したものが「望遠レンズ」(まれに短焦点とも)

であり、これが「望遠」の本来の意味だ。

(注:「焦点距離とバックフォーカスの比である」という

解釈もあり、ちゃんと用語の定義が決まっていない)

つまり、「遠くの物を大きく写す」のが望遠レンズの

意味では無く、「焦点距離よりも全長が短いレンズ」

(又は、焦点距離よりもバックフォーカスが短いレンズ)

の事を、本来は「望遠レンズ」と言う訳だ。

だが、いつも記事で書くように「光学設計(専門)用語」

は、古くから発達してきた学術分野であるが故にか、用語の

統一が行われていない。光学用語は、研究者や実務者により、

さまざまな呼び方や意味があり、これが正解というものは

どうやら無い様子だ。ネット上の情報はもとより、専門書

毎でも、それぞれ用語の定義や呼び方が異なっているので、

この分野を勉強しようとすると、非常に困ってしまう他、

カメラマンのビギナー層等が様々な解釈で不正確な情報を

色々と流す為、ますます、光学分野に対する正確な知識が

世の中に定着していかない。これは残念な状況である。

本TWISTの話に戻るが、この描写を言葉で色々と説明する

のは困難である、まあ、「こういう特殊な写りだ」

という事がわかれば、それで良いのではなかろうか?

私の場合、本レンズにおいて困っている事がある。

それは、購入以降、あまり「用途開発」が進んでいない事だ。

「用途開発」つまり、レンズをどんな用途(被写体の種類、

被写体の状況、撮り方、使用目的)に使うかを、考えたり

試したりしていく事なのだが・・

使用2~3年になるものの、これといった有益な使い方が

まだ見つかっていない(汗)

他記事でも書いたが、もし人物撮影に使った場合、

遊びやアート用途であれば良いが、依頼(業務)撮影では

この個性的な描写がクライアント等に受け入れて貰える

かは不明である(というか、まず無理だろう)

まあ、引き続き「用途開発」を進めていくしか無い、とも

思っている。

やや高価なレンズであり、中古はまず出ないと思う、

用途が難しいので、誰にでも推奨できるレンズでは無い。

----

さて、次のシステム

(新品購入価格 5,000円 マウントアダプター付き価格)

カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)

2017年発売の、銀塩「レンズ付きフィルム・写ルンです」

(FUJIFILM製)の搭載レンズを再利用した単品トイレンズ。

この機種名の「Utulens」(うつれんず)は、その事を

由来としている。

銀塩「写ルンです」の写真の雰囲気そのままに撮れる、

というのが触れ込みではあるが・・

を低減するために、フィルムを湾曲して装填する、という

トリッキーな特殊構造であったが、デジタルでは、それは

さすがに無理だ。(=現代の撮像センサーは湾曲しない。

ただ、近代では「曲がる太陽電池」も存在する模様なので、

将来、撮像センサーが曲がるようになっても驚かないが)

よって、そのまま「写ルンです」のレンズを使っても、

銀塩時代よりもデジタルの方が写りが悪くなってしまう。

この問題の対策の為、この「Utulens」では、簡易絞り

機構を設けて像面湾曲等の収差を低減している。

しかし、その分、銀塩「写ルンです」の口径比F10~F11

程度よりも若干暗くなって、本「Utulens」は、F16

相当の固定絞りである。

まあ、デジタル機で使う分には(開放)F値の暗さは、

ISO感度を上げる等で対応可能である。日中ではまず

手ブレ等は起きないし、カメラの機種によってはボデイ

内蔵手ブレ補正機能も利用できる。

ただ、ISO感度や手ブレ補正焦点距離等を正しく設定

しないと、日中晴天以外では、手ブレや被写体ブレの

リスクがある。

しかし、本レンズは基本的にはトイレンズである。

フィルム風の「Lo-Fi描写」を目的とするならば、

初級中級層であれば「偶然の手ブレ」等を作品の意図と

する事もできるであろうし、上級層であれば、意図的に

手ブレや被写体ブレを発生せる「Lo-Fi技法」すらも

使う事が出来るであろう。

本「Utulens」は、パンフォーカス設定であり、ピント

調整機構(ヘリコイド)は無い。

しかし、基本的にはLマウント(M39/L39)対応品なので、

Lマウントアダプター(付属または市販品)を使用すれば

アダプターへの装着時のねじ込みを緩める事で、ほんの

僅かだが近接撮影を行う事もできる。

ただし、この用法では最短数10cm程度と、思ったよりも

近接できていない事と、ねじ込みを緩める事で、レンズの

脱落(落下故障、紛失)のリスクが極めて高い。

まあ基本的には、そうした凝った使い方をせず、中遠距離

のパンフォーカス撮影に特化した方が賢明かつ安全である。

(または、Lマウント・ヘリコイドアダプターを使うかだ)

描写は結構「Lo-Fi」だ、確かにこれだと、銀塩の

「写ルンです」の方が良く写った印象もある。

まあ、「写ルンです」は、それなりに良く考えて設計

されていたという事であろう。

まあでも、「銀塩っぽい」描写表現力を得る事もできる。

ちなみに、2000年代後半~2010年代前半頃、主に

「女子カメラ層」「アート層」などで、フィルムカメラの

見直しのブームが起こりかけた事もあった。

まあ、銀塩カメラ自体は、とても安価になったから、

「機材にお金をかけたく無い層」(=アンチ「ブルジョア」、

これはいつの時代にも多い)にもウケるだろう、という

世情もあったし、世の中が皆デジタル写真で「Hi-Fi」化

したから、それに対抗する「Lo-Fi」の意味もあった。

しかし、私が気になったのは、それらの雑誌やWEB等で

「これがフィルム写真です」と紹介される写真の作品や

作例の画質が、「ウソだろう!」という位に、極めて

低画質であった事だ。

銀塩写真は、ちゃんとした機材(高性能レンズや高画質

フィルム)や現像環境を用いれば、現代のデジタル写真に

勝るとも劣らない位の高画質な写真を撮る事が出来る。

(参考:下写真は、ポジ(リバーサル)フィルムによる

撮影。フィルム撮影の証拠として、スキャン時にわざと

僅かにずらして、パーフォレーション(フィルム送り穴)

を画面内に入れている)

そこまで低画質なのだろうか?

まあ考えられる原因は2つあり、1つは意図的にそうした

低画質(Lo-Fi)な写真を選んで掲載している状況だ。

それはまあ、「フィルムっぽい」という特徴や意図を

出す上では、デジタルのように綺麗に写っている写真を

載せたら区別ができないし、わざわざフィルムで撮る

意味も無いからだ。

もう1つは、そうした作品を提示して来るアマチュア層が、

必ずしも銀塩写真での、機材選択、撮影技法、DPEプロセス、

スキャン等でのデジタル化、画像編集等、の全ての工程に

精通している保証が無い、という事だ。

つまり、どこかで、いい加減な扱いをやっているから画質が

落ちてしまう。これは基本的にはスキル不足、あるいはミス

なのだが、まあでも、それはそれで上記1)の理由に合致し、

「フィルムっぽい」写真となる事から、それで何ら問題は

無い。あまり綺麗に写りすぎる(Hi-Fi)写真は、こうした

用途には適さないのだ。

紹介済みなので、重複する説明は避けよう。

それに、トイレンズなので、あれこれと長所や短所を

語るべきものでもない。

ちなみに、今回の使用法は、FUJIFILM(ご存知、

「写ルンです」の製造元)のミラーレス機 X-E1との

組み合わせで、「デジタル写ルンです」の構成を意識して

使っている。

X-E1は、AF/MF性能に課題のある機種だが、こうした用法

では、それらの欠点が解消されて快適だ。

(注:勿論、システム構成上、それを意図している。

こうした措置を「弱点相殺型システム」と呼んでいる)

で、本来「Lo-Fi」撮影においては「エフェクト」の併用

が望ましいが、X-E1にはエフェクトは搭載されていない

ので、その優秀な「フィルムシミュレーション機能」を

代わりに使う事とした。

被写体条件などを上手く選んでカメラ設定にも留意すれば、

そこそこ、ちゃんと(Hi-Fiに)写す事も可能である。

低いとは思うが、実際の用途があるかどうか?が

課題であろう、まあ、参考まで。

----

さて、3本目のシステム

(中古購入価格 10,000円)(以下、LENSBABY 3G)

カメラは、SONY NEX-3 (APS-C機)

2007年発売の、ティルト機構付き特殊レンズ。

過去記事で何度も紹介している為、重複する説明は避けよう。

「逆アオリ」による、特殊な描写が得られるレンズである。

相性が良く、私の手には良く馴染んでいる。

というのも本LENSBABY 3Gは、操作性および使いこなしが

極めて困難なレンズである為、どのカメラに装着するかに

よっても評価が変わってきてしまうのだ。

ただし、NEX-3はSONY最初期(2010年)のミラーレス機

である為、エフェクト等の付加機能が搭載されていない。

「トイレンズ母艦」として使っている上で、その点のみ

不満点であるのだが、代替できる適正な後継機が無い為、

ずっと、このクラッシックな機体を使い続けている。

(注:近年にα6000を購入していて、近い将来に、それを

トイレンズ母艦としてNEX-3と交替予定である)

本レンズは、発売時には4万円位と結構高価であった、

その後、KENKOが輸入代理店となった事等で、LENSBABY

シリーズの価格は少し下がったのだが、同時に、何度も

新製品にリニューアルした事で、都度、機能(仕様)の

改良とともに、価格も上昇してきている。

2010年代後半からは、交換レンズ市場の縮退を受けて、

LENSBABYも「高付加価値型商品」を主力とするようになった、

つまり、販売数の減少を利益でカバーしないと市場が維持

できない訳であり、この結果、新製品の価格帯は4万円~

8万円あたりまで高騰している。

反面、旧世代のLENSBABY製品、たとえば本3Gであるとか、

後で紹介の「MUSE」等は、1万円を切る安価な中古相場

となっている為、かなりお買い得感が強い。

(古い機種でも、ティルトとしての性能はほぼ同等だ)

まあでも、やはり本3Gも「特殊用途」のレンズである。

これを買ったとしても、よほどこの効果に入れ込んでいる

専門マニア(LENSBABYの言葉を借りれば「フリーク」と

言うべきか。まあ「マニア」の中でも、特定のジャンルに

非常に強く拘る人達を、世間一般的に「フリーク」と呼ぶ

場合もある。

なお、「フェチ」も似た意味の用語ではあるが、そちらは

身体の一部などを好む「嗜好」としての意味で使われる

事が多いから、レンズ等の用語としては、少々不適切だ)

・・・で、その「フリーク」では無い限り、ティルト系

レンズを常用する、という事は少ないであろう。

だから、本3Gや後継機種が必要かどうかは、個人の

嗜好次第である。

LENSBABY製品となっている。私もちょっと「フリーク」が

入って来てしまっているかも知れない(汗)

近年、新型のLENSBABY製品が色々と出ているので、欲しい

という気持ちが強いのだが、前述のように高付加価値型

商品となって高価すぎる為、多数は所有できていない。

(2本程度は、後日、別記事で紹介予定だ)

まあでも、そうやって「フリーク」化したマニア達を

ターゲットに、高価なLENSBANBY製品を売るのだとすれば、

マーケティング戦略的には、とても正解なのだろう。

危ない危ない、新製品に目移りする事は、程ほどにして

おこう・・・

----

さて、次のシステム

(中古購入価格 9,000円)(以下、AR105/4)

カメラは、PANASONIC DMC-G1 (μ4/3機)

レンズそのものは、1970年台後半の発売と思われる

MF小口径中望遠マクロだが、レンズ単体では使用できず、

ベローズ(蛇腹状の延長鏡筒)または専用ヘリコイドを

必ず使用する必要がある。

本システムは、ベローズ付きで9,000円という安価な

中古価格であった、まあ現代において、これを利用する

適正な環境が無いので、一種の「ジャンク扱い」である。

ベローズをフルに使用すると、かなり大掛かりな構成と

なって、室内等の固定環境でしか使えない。

そこで、ベローズから不要な部品を全て取り外し、

(=ダイエット、と呼んでいる)屋外での手持ち利用を

可能とした状態が、上写真のシステム構成である。

一応手持ち撮影は可能であるが、カメラバッグには、

これは入らず、ハンドリングが悪い。

さらに言えば、操作性的に撮影の難易度がかなり高く、

加えて、縦位置での手持ち撮影が相当に困難である事、

おまけに、システム全体の重心をホールドする場所が

無く、下手をすると、蛇腹を無意識に手で掴んでしまい

「ぐにゃり」とした感触で、慌てて、故障(破損)して

いないか?を疑う事の繰り返しだ。

描写力自体は悪く無い、しかし、レンズ構成やスペックが

NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4

(レンズマニアックス第16回記事)と、全く同じであり、

描写傾向も極めて酷似している。

なので、一般的なフィールド(屋外)撮影では、

Ai105/4の方が遥かに使い易い為に、本AR105/4を

わざわざベローズ付きで持ち出す理由が殆ど無い。

まあ、本AR105/4の方がAi105/4よりも最大撮影倍率は

高いし、おまけにWD(ワーキング・ディスタンス)を

長く取れる、という僅かな利点は存在する。

しかし、現代のミラーレス時代においては、デジタル

拡大機能の利用も容易である為、(マクロ)レンズ自体

の最大撮影倍率スペックは、あまり重要では無い。

それに、あまりに撮影倍率を上げて撮ろうとすると、

今度は、撮影技法そのものの超高難易度が襲いかかる。

(匠の写真用語辞典第3回「超マクロレンズ」参照)

上級マニア、あるいは「好事家」向けであろう。

入手性も困難であるし、「指名買い」の必要性も無い。

別に「ヘキサノン」というブランドがあるから銘玉という

訳でも無いし・・ これであったら、全ての点でNIKONの

Ai105/4を購入した方がベターであろう。

ちなみに、Ai105/4は本ベローズシステムよりも安価な

8,000円(税込)で中古購入している。

----

さて、5本目のシステム

(中古購入価格 4,000円)(以下、MUSE ZP)

カメラは、OLYMPUS E-410 (4/3機)

さて、また説明が非常にややこしいシステムだ(汗)

今回は「本MUSE オプテイックのゾーンプレートモードを

使用して撮影する」が、この時点で言葉の意味が何の事

やら、さっぱりわからないかも知れない(汗)

幸い「レンズ・マニアックス第4回記事」で、本システム

についての詳細を説明しているので、そちらを参考に

してもらえば良いと思う。

これはこれで面白いのではあるが、やはり「有効な用途」が

見つけ難いレンズでもある。

それと、今回は、このMUSEのユニットが4/3機用の為

(注:終焉した4/3システム用であったため、在庫処分で

安価に新品購入する事ができた)OLYMPUS E-410の

4/3機を使用しているが、この機体は低感度である為、

少々使い勝手が悪い。

以降、レンズはそのままMUSE ZPを使用するが、

簡易4/3→Eマウントアダプター(電子接点なし)を

介して、カメラをSONY NEX-7 (APS-C機)に交換しよう。

しないのだが、本MUSEの場合、そうした電気的なやり取り

が不要なトイレンズの為に、アダプターは単にマウント形状を

変換するだけの簡単な構造の物で良い。

NEX-7を母艦とするならば、優秀なエフェクト機能を

併用するのも面白いであろう。なお、さらにエフェクトが

優秀なオリンパスのミラーレス機(OM-D E-M1等)で使った

方が良かったかも知れないが、勿論搭載エフェクトの仕様は

機種毎に異なるので、まあ、使っているカメラの搭載範囲内

で選べば良いだけの話だ。エフェクトの件に限らないが、

カメラの機能や性能が高いからと言って、それを根拠に

良い写真が撮れる訳でも無い。あくまで、どの機能を、

どのように使うかが肝心である。

これは、ごく当たり前の話ではあるが、残念ながら多くの

初級者は、この事が理解できず、機能や性能仕様の高い

(しかし高額な)カメラばかりを欲しがってしまうのだ。

でも、10年前であれば、それは「腕に見合わず、格好悪い」

と、切り捨ててしまえたのだが、現代においては、カメラ

市場が極端に縮退してしまっている為、初級中級層に

高価な最新高性能カメラを買ってもらって市場を潤さないと

本当にカメラ市場が崩壊してしまう。そうなると、勿論

皆が困るので、せっせとビギナー層に高価な最新機材を

買ってもらって、私は、古くなってコスパがとても良く

なった旧世代の機材を、中古で買う事にしようか。

特別な用途は考えにくいかも知れない。

だがまあ、今回の記事の「変則レンズ」は、全てが同様だ、

いずれの機材(レンズ)も、あまり特別な用途を持たない

ものばかりである。勿論、初級中級層に推奨できるような

ものは少なく、買ったとしても用途が無くて、持て余して

しまう事であろう。

まあ、あくまで「参考まで」というスタンスである。

----

では、今回ラストのシステム

(中古購入価格 10,000円)(以下、DT30/2.8)

カメラは、SONY α65 (APS-C機)

ハイコスパ第14回記事等で紹介の、2009年発売のAPS-C機

専用AF単焦点準広角(標準画角)マクロレンズ。

エントリー・マクロレンズとしては優秀な類である。

一応等倍撮影が出来るし、有限回転式ピントリングの為に、

近接MF技法が使え、αフタケタ機に備わるピーキング機能

を併用する事で、快適なマクロ撮影を可能とする。

描写力は「感動的」という要素は無いが、悪いという話

でも無い。

いるため、通常レンズに比較して近距離の撮影においては

「非常に描写力が優れる」という印象を持つ事が多い。

(注:「設計基準が最短側、無限遠側」と、ざっくりと区別

される事が多いが、「設計基準」では、あまりに広範囲で

曖昧な言葉なので、設計開発の実務を全く理解していない

門外漢の用語と判断し、本ブログでは滅多にそうは呼ばない)

まあ、その手の「本格的なマクロレンズ」に比べると、

本レンズの描写力は、やや物足りない印象もあるだろう。

しかし、1万円の中古価格(注:現代ではさらに相場が

安価になっている)で買えるレンズとして考えると、

極めてコスパが良い。

最大の特徴として、WD(ワーキング・ディスタンス)が

極めて短い(数cm)事がある。

まあ、準広角(標準画角)マクロで等倍仕様であれば、

だいたいWDは短くはなるが、それにしても、この短さは

トップクラスである(他にもミラーレス機用の、30mm級

等倍マクロ等も、同様にWDが非常に短いものがある)

WDが短い事は長所であるとは言い切れず、被写体に非常に

近接して撮影する場合、屋外撮影ではカメラやレンズの

影が被写体にかかってしまうとか、昆虫等は逃げてしまう

とか、誤って被写体に接触してしまう(例:花粉やら

料理の脂分等がレンズにつく、模型を壊してしまう等)

そもそも、どうしても被写体に接近できない環境もある

(例:花壇とか、頭上の木々の花等)だろう。

まあ、被写体に近接出来ないケースでは、中望遠マクロや

望遠マクロ等のWDが長い機材を使う必要があると言う事だ。

だが、WDが短い事を意外な長所にする事もできる。

それは、「ZENJIX soratama 72(宙玉)」の利用だ。

以降、SONY DT30/2.8を、マスター(主)レンズとして、、

そのアタッチメントをつけてみよう。

第61回、第69回記事等の多数で紹介済みの、2010年代

発売の特殊アタッチメント型レンズである。

(新品購入価格 6,000円)

このアタッチメント(注:「付属品」という意味。勿論

アタッチメントには「フィルター径」という意味は無いが

WEB上で誤用が目立つ)は、ガラス玉(宙玉)に映る映像を

撮影するものだが、レンズ前部に非常に近接して「宙玉」を

配置しなければならない。たいていのレンズではWDが長い

為にピントが合わず、「宙玉」を、かなり遠い位置に置く

必要があり、その構造を工作する等が面倒であったり、

構造が脆くなったり、加えて「宙玉」が小さく写りすぎて

しまう。

逆転して掲載している)

本DT30/2.8であれば、WDが数cmであるから、「宙玉」を

ある程度大きく写す事が可能であるし、装着する為の

構造もシンプルかつ小型化できるので、ハンドリングが楽だ。

それから「もっとWDが短いレンズは無いのか?」というと、

実は、そういったレンズも存在している。

具体的には、本シリーズ第17回記事等で紹介した、

LAOWA 15mm/f4 であり、その「等倍広角マクロ」では、

WDは数mm程度しかない。その場合「宙玉」を、ほとんど

ダイレクトにレンズ前に装着出来る為、さらにコンパクトに

なるのだが、「宙玉」自体の構造上、レンズ前数mmまで

近接しての配置ができず、むしろ「宙玉」が小さく写って

しまうという課題があった(当該記事参照)

まあ、やはり、本DT30/2.8が、「宙玉」のマスターレンズ

としては適正なのではなかろうか・・?

----

さて、今回の記事「変則レンズ特集」は、このあたり迄で、

次回記事に続く・・