本シリーズでは、写真撮影に係わる用語で、本ブログの範囲

でのみ使われたり、一般的では無い専門用語を解説している。

![_c0032138_19122726.jpg]()

説明していたが、もう既に本編は終了している。

現在では、本シリーズは「補足編」という事で、本編では

書きそびれた用語や、新たに使用している独自用語を、

順不同、かつ雑多な「アラカルト」として紹介していく。

この為、本シリーズ記事の掲載は「不定期連載」となって

いる。

★青空専用機

独自用語。

初期のデジタルカメラ(1990年代末~2000年代前半)

においては、撮像素子や画像エンジンにおける、可視光線

の短波長側(約380nm~約490nm。青や紫、すみれ色など)

の色再現性が、まだ未成熟な時代であった、

しかし、カメラの機種によっては、青空などの青色を

適宜エンハンス(強調)した画像特性の味付けになっている

場合があり、そうしたカメラを晴天時に用いて、青空を

撮影すると、深みのある良い青味の色合いが出る場合がある。

![_c0032138_19122733.jpg]()

所有している範囲のカメラでは、一眼レフにおいては、

CANON EOS D30、OLYMPUS E-300(故障)、SONY α700

コンパクト機で CANON IXY Digital L(故障)/ L2、

RICOH GR Digital(初期型)などがある。

この中でも特にCANON IXY Digital L2は、低感度設定、

かつ若干のマイナス露出補正で、深みのある青色感を

得る事ができる為、発売後15年以上という非常に長期に渡り

「青空専用機」として、晴天時にたまに持ち出している。

![_c0032138_19122776.jpg]()

短波長である、紫色、菫(すみれ)色の発色には優れず、

実際の色とはかけ離れた不自然な色味になる場合がある。

また、私が現在所有していないカメラにおいても、この時代

(2000年代前半頃)の機種は、同様の発色傾向を持つものも

多いと思われる。すでに発売後20年程度の時間が過ぎ、

現在でも所有および動作している現存機体はあまり多くは

無いと思われるが、「ものすごく古くて使い物にならない」

という訳でも無い訳だ。このような、その時代特有の技術背景

による特徴を持つカメラであれば、現代のデジタルカメラでは

代用ができない、独特の個性になりうると思う。

★オリンパスブルー

マニア用語。

上記の「青色発色」の件に関連し、その時代(2000年代前半)

のオリンパス製コンパクトデジタル機や、4/3型一眼レフの

ユーザー層の中から「オリンパスのカメラは青色の発色が良い」

という話が、初級中級層や初級マニア層の間で広まった。

その事を称して「オリンパスブルー」と呼ぶ。

![_c0032138_19122789.jpg]()

E-300(2004年)あたりで、それらのユーザー層からの意見

だと思われるが、まあ実は、前述のように、この時代の

カメラの多くに「オリンパスブルー」と同様の発色傾向が

見られる。

そうであるのに、特にオリンパス機での話が広まったのは、

当時のオリンパスユーザーは、マニア層が多かった事が理由

で、マニア層が、そうした特性を良く把握して、広めたから

だと思われる。(別の、うがった見方をすれば、市場関係者が

主になって、それで「宣伝」を行った可能性も捨てきれない。

何故ならば4/3機は後発であり、銀塩時代のレンズの流用も

出来ず、良い評判が無いと商業的にも苦しかったからだ)

![_c0032138_19125160.jpg]()

の様々なオリンパス関連記事で何度も述べてきたように、

オリンパスは、ミノルタ「αショック」を起因とする

1980年代後半での一眼レフのAF化に事実上失敗してしまい、

1990年代を通じて旧来のMFのOM SYSTEMを販売していた。

1990年代、他社では、AF化による「高付加価値化」戦略で

新型カメラやレンズの新機種を次々に値上げする事が出来た

訳だが、オリンパスは旧来のMFシステムの継続販売なので、

新機種での高付加価値化は困難であり、チタン外装カメラの

発売などで高価格化(値上げ)を行っていた状態であった。

また、交換レンズも何度か値上げされ、一般的には割高で

コスパが悪い印象が強かったのだが、その状況で、なおかつ

オリンパス機を志向するユーザーは、相当のマニア層である。

2000年代、およそ20年ぶりに、フォーサーズシステムで

オリンパスが(デジタル)一眼レフの販売を再開すると、

それまでの「潜伏(隠れ)オリンパス党」は、こぞって

フォーサーズ機に注目し、その長所や特徴を褒め称えた、

という状況であった、と推察される。

おりしも、2000年代よりインターネットが普及した為、

一般ユーザー層からの評価意見も、広く世の中に知られる

ようになっていく。こうして「オリンパスブルー」の話は

初級中級マニア層を中心に伝播し、有名になった訳だ。

まあ、もしかすると多数のメーカーの機体を所有する

中上級マニア層では、その特性はオリンパス機だけのもの

では無い事に気づいていたかも知れないが、そうした少数の

反論めいた意見は広まらない事が普通である。

![_c0032138_19125112.jpg]()

E-300で撮影したものである(現在では故障して撮影不可)

★カミソリマクロ

市場用語、マニア用語。

2000年代にSIGMAから発売されていたSIGMA MACRO 70/2.8

EX DGは、一部のユーザー層においては「カミソリマクロ」と

呼ばれて賞賛されていたと聞く。

ただし、その話(呼称)がマニア間で流れていたという

事実は、私は、正直言えば全く知らない(汗)

メーカー側が適宜つけた「キャッチコピー」(宣伝文句)で

あるような気もしているし、昔、当該レンズのレビュー記事で、

1度、そういう言葉を使った評価があった事を、メーカー側が

あえて「伝説の・・」のように取り上げたのかも知れない。

当時、あるいはそれ以前の時代から、マクロレンズと言えば

TAMRON社製のものが定番であり、SIGMA製マクロは、時代に

よって色々とバージョンがあるものの 50mm,70mm,105mm

150mm,180mmのものが発売されていたが、あまり

流通量は多く無かったと思う。私は、それらの一部を所有して

使っていて、実際に50mmや105mmのマクロはTAMRONの

定番90マクロに劣らない高性能である事は承知していたが

まあ、それらが高性能化したのは、2000年代からであり、

それ以前の時代のSIGMAマクロは、正直に言えばTAMRON社

の90マクロに劣っていた事も確かであった。

SIGMAは、90mmのAFマクロを1990年前後には販売していたが

そのレンズは所有していたものの、TAMRON 90マクロに

比べて描写力的に満足がいかず、すぐに譲渡処分していた。

以降、SIGMAは、TAMRONと焦点距離の被る90mmのマクロを

発売しておらず70mmや105mmに微妙に分散させていた訳だ。

さて、で、その70mm(EX DG)だが、2000年代後半に知人が

所有していて、「なかなか良く写る」との評価があり、

私も欲しかったのだが、元々流通量の少ないレンズであり、

その後10年以上も中古市場をウォッチしていたのだが、

適切な個体を1度も見つける事が出来ず、所有する機会に

恵まれなかった。

(追記:本記事執筆後に入手済み。新型ART70/2.8が

発売されたので、下取り品等の中古流通が復活した。

別記事で紹介予定)

2013年、SIGMAは縮退したレンズ市場の状況への対応と

して、レンズラインナップを大幅に見直し、それまでの

EX DG型レンズの多くが生産終了になってしまった。

古くて、値段も安い(=儲けが少ない)レンズを残して

いても意味が無い、という経営判断であろう。

その後、約5年間、新しいSIGMAのラインナップ上では、

ArtにもContemporaryにも、マクロレンズが存在しない

状態が続いた。

![_c0032138_19131006.jpg]()

「SIGMA 70mm/F2.8 DG MACRO | Art」が新発売された。

この時、メーカー側から「伝説のカミソリマクロが復活」

といった主旨のキャッチコピーがあったのだが、

前述のように「カミソリマクロ」という表現は、かなりの

マニアである私でも聞いた事がなかった話であった。

だから「単なるキャッチコピー戦略にすぎない」とも思った

訳だが、それでも「言いえて妙」なコピーであり、すなわち

「キレが良い、解像感がある」などの特性を容易に連想できる。

私は、旧型の70/2.8 EX DGの入手を一時的に諦め、

この新型のArt 70/2.8を購入する事にした。

しばらくして、新古品を無事入手できたのだが、まあ、

その特性は、私が「カリカリマクロ」とか「平面マクロ」

と分類している程の、他の過激な特性のマクロレンズほどの

個性は無く、まあ普通に良く写り解像感も高いレンズであった。

![_c0032138_19131020.jpg]()

そして基本、SIGMA Art Lineのレンズ群には、あまり過激な

特性を持たせる事は無い、何故ならば、それらは業務用途を

主眼としたレンズ群であり、その場合には業務用写真は編集

加工(レタッチ)を行う事が前提であるから、あまりレンズ

自体に過剰な特徴や特性を持たせる事はしていない訳だ。

![_c0032138_19131060.jpg]()

あるのだが、この新型カミソリマクロにおいては、残念ながら

レンズ内モーターの仕様に若干の使いにくさがあり、その点が

マイナス評価になってしまっている・・

追記:旧型の「元祖」カミソリマクロの詳細については、

レンズ・マニアックス第29回記事(予定)を参照されたし。

また、SIGMA MACROの変遷については、特殊レンズ・スーパー

マニアックスで「伝説のSIGMA MACRO編」を後日掲載予定。

★超解像

専門的な要素が強い一般用語。

この用語には多数の意味や解釈があり、業界内でも

統一がされていない。

学術的な意味においては、「画素数(解像度)を上げる処理」

という定義が主流となる。以降も、その分野での定義に沿って

説明をしていこう。

一般的にデジタル画像を縮小する際には、適切な「画像

縮小アルゴリズム」を用いる事で、あまり見た目の画質の

劣化は無く、画像を縮小する事が可能であるが・・

その逆に、画素数を拡張する、または表示で画素数以上に

拡大をすると、画像がボケて見えるなどの画質劣化が目立つ。

まあ、もともと存在しない画素を補間計算などで、捻出して

いる訳だから、そういう風に画質が劣化するのも当然だ。

具体例を挙げれば、隣接する赤のピクセルと、青のピクセル

の隙間を広げ、そこに新しいピクセルを埋める場合、それを

単純に平均化して、「紫のピクセル」を埋めてしまったら、

本来、赤、青と綺麗に分割されていた画像が、紫が入って

しまうことで、輪郭等が曖昧になり、ボケた印象となる。

この問題に対応する為、画素数(レゾリューション)を

拡張(拡大)した場合でも、画質の劣化が目立たないように

中間のピクセルを適切な色味や明るさに調整できるような

計算方法(アルゴリズム)が、「超解像」である。

この方式は、大きく「1枚(単体)超解像」と「連続

(複数枚)超解像」に分かれる。前者は写真等の画像処理で

用いられ、後者は主にTVなどでの動画処理で用いられる。

TVにおいては、2011年のTV放送の地デジ化により、

それまでのアナログ放送が約35万画素相当であったのが

地デジでは約200万画素となった為、TVやビデオデッキに

そうした超解像処理チップが入り、旧来のアナログ放送や

録画済みビデオ、DVDなどを見る場合でも、画素数拡大

(約6倍)による劣化が目だた無いようにしていた。

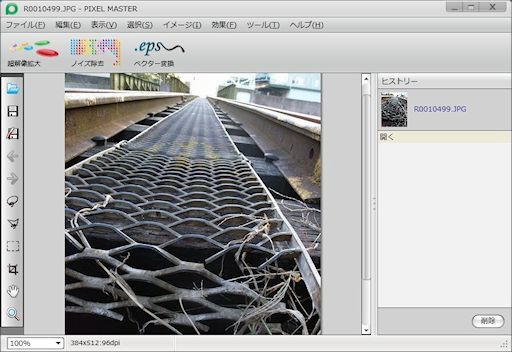

写真用の「1枚超解像」は、あまり用途や搭載例が無く、

1つは高機能ソフトや専用超解像ソフトがいくつか発売

されていた事だ(以下写真)

![_c0032138_19132994.jpg]()

私は、低画素で撮ってあった写真を「ポスターや雑誌掲載用

にするから、高画素で入稿して欲しい」と言われた際に

こうした超解像ソフトを用いて、画素数を高めて入稿した

事が何度かある。その際、編集者等は超解像で拡大した事に

気づかなかった模様だ。まあ、この話は、印刷業界などに

おいては原稿写真の入稿基準が、人間の感覚値より大幅に

高いものを要求する慣例である事も課題なのであろう。

(例:本来は印刷では300dpi程度で十分なのに、600dpiを

要求されてしまう。まあ印刷関連システムの都合上、および

低品質の印刷となった場合、印刷側に責任を問われないように

する為のクレーム対策での措置・慣例なのであろうが・・)

なお、印刷関連以外での事例としては、デジタルコンパクト機

やミラーレス機等でのデジタルズーム(拡大)機能において、

この超解像系の処理で補間をかけ、単純拡大よりも画質劣化が

目だた無い手法を撮る場合も多い。

(SONY機、一部のFUJIFILM機、一部のPanasoic機など)

ちなみに、記録画素数を切り詰めて拡大処理を行う画素補完型

処理(例:スマートズームやクロップ等と呼ばれる)については

画素数が減るから、原理的に画質劣化は起こらず、ここで言う

「超解像処理」によるデジタルズームとは、全く原理も効能も

異なっている。(注:「補間」は間を埋める。「補完」は

足りないものを充当する。という風に使い分ける)

また、デジタル拡大機能を本格的な超解像的なアルゴリズムで

実行しようとした場合、計算時間がかかる為、カメラ上での

EVFやモニターにおいては、実時間(毎秒30コマ程度)で

表示を行う為、実際に記録される画像とは異なる、簡易的な

アルゴリズムで拡大表示を行っているケースが多い。

だから、モニター等においては、デジタル拡大機能を使うと

甚だしく画質が劣化して見える場合があるが、実際に撮影

すると、正しい(超解像拡大)画像処理アルゴリズムをかけて

写真が記録される為、EVFやモニター上での見た目よりも

画質は、さほど劣化しない。

一般に、超解像系の拡大を行うと、輪郭線の雰囲気がだんだん

変化していく。「ボケ無いように見える」為のアルゴリズムだが、

その効能が逆に効きすぎて、輪郭線が強く(固く)見えてくる

ケースも多い。だが、超解像系アルゴリズムは、「適応型」な

場合が多く、画像の特徴に応じて、その振る舞いは変化するので、

必ずしも常に輪郭線が強く出すぎる訳でも無い。

これらは専門的な事なので理解が難しい概念かも知れないが、

自身の持つカメラの機能にある場合には、それを使う上で、

最低限の原理理解は必須だと思われる。

(理解していない場合、「デジタルズームは画質が劣化する」

などの単純な意見や評価になってしまうので、すぐわかる。

特にモニター上だけの画質を元に語っていて、実際に撮影した

写真画質を比較しないなどは、もう、論外な意見と言えよう)

★ランチョスとバイキュービック

画像処理専門用語。

上記、超解像は画素を拡大する処理であるが、これには

複数の計算手法(アルゴリズム)が存在している。

一般に超解像のアルゴリズムは、それを開発して使用する

メーカー等での「極秘事項」(企業秘密)であり、世間に

公開はされていない。

で、その一部は、メーカー内部ではなく、大学等の研究機関や

他の専門企業等で開発されたアルゴリズムも採用されている

場合もある。

これに対して、画像縮小のアルゴリズムは、古くから一般的

に公開されているものが殆どである。

なお、何故複数のアルゴリズム(計算手順、計算手法)が

存在しているか?は、1つはその画像の用途によって適切な

手法が変わってくるからである。たとえば、写真を編集する

際には、高精度で画質の劣化の少ない縮小アルゴリズムが

必須となるが、カメラのEVFやモニター上にリアルタイムで

表示される画像とか、画像一覧の「サムネイル」などでは、

精度(高画質)よりも、表示速度(=計算速度)が優先

される訳だ。

また、Webブラウザの種類によっても、画像の表示画質を

優先するものと、表示速度を優先するという差が存在する。

(注;これは縮小表示の場合だ。これの差異が気になる場合、

自身で適切な方法論で縮小した画像をアップするのが良い)

他の視点においては、画像の種類(被写体とか撮り方、

あるいはカラーかモノクロか、等)によっても、適切な

画像縮小(あるいは拡大=超解像)のアルゴリズムは

変わってくる。この件については、あまり詳細な研究結果

は無い模様である(論文等)、だが、私が長年これらの

画像処理をやってきた上では、画像毎に適正と思われる

アルゴリズムは経験的に確かに存在している模様である。

多くの画像において、適正と思われる縮小アルゴリズムは

ランチョス(注:人名から来る呼び名で、 Lanczos (3)

と綴り、正確には「ランツォッソ」のような発音になる

そうなのだが、これでは、あまりに呼び難い為、画像研究界

等では、ランチョスと(あえて誤って)呼ぶ事が一般的だ)

および、Bicubic(バイキュービック)法の使用が画質劣化

の度合いが少なく、優れている。

![_c0032138_19132946.gif]()

よる自作サブルーチンだ。(私は、自身で、様々な画像処理の

アルゴリズムを実際にプログラミングし、そうした自作ソース

コード群を集めている。これは専門的な業務であるが、趣味と

しても、新しい画像処理の実験をする際などに活用している)

ただし、Lanczos 3法も、Bicubic法も計算コストがかかる

(計算が重い、遅い)為、連続画像表示などのリアルタイム

の用途には向かず、時間をかけても良い処理(例としては

パソコン上で高画素画像を編集後、適切な画素数に縮小して

出力する場合や、趣味で沢山の画像を自動的に処理する

場合)などに適している。

★持っていられないレンズは買わない

独自概念。

超望遠レンズや超望遠ズーム、大口径望遠レンズ等の重量級

レンズは、昔から初級中級層での憧れのレンズである。

しかし、これらを単なる憧れで買ってしまうと、初級層等では

後で実際の用途に困ってしまう事が良くある。

まあ値段が高いから使用に神経を使う事はさておき、最大の

問題は「ハンドリング性能」の悪さであろう、大きく重いので

持ち運びが大変であるし、長時間手持ちでの撮影は大きな

疲労を誘発するので、もう撮っていたくなくなり、いわゆる

「エンジョイ度」も下がってしまう。

業務用途であればなおさらであり、楽しいかどうか?という

視点よりも、絶対に撮らなければならないのだから、疲れて、

肝心なシーンを撮れなれば責任問題となる。

で、ビギナー層等では、憧れの超望遠レンズ等を買った後で、

実際にそれを持ってみて、あまりの重さに愕然としてしまう。

2kg、いや3kgをも越えるレンズもあるので、いくらなんでも

長時間、ずっとそれを振り回すのはしんどい事であろう。

![_c0032138_19132928.jpg]()

体重の5~6%という話が出てきた。デューク東郷(GOLGO 13)

の体重は設定上では80kgなので、およそ最大5kg程度が

適正という事なのだが、ある時、長距離狙撃が必要な際、

銃の職人から、「この銃の重さは、8kg以上ありますが、

あなたならきっと使いこなせる筈です」というセリフが

あった。

ちなみに「GOLGO 13」が普段使っている銃の「アーマライト

M16カスタム」の重量は、およそ4kg弱と推測され、接近戦や

格闘戦においては、これくらいの重さの銃が、振り回して

ターゲットを追うのに適するという設定になっているのだろう。

では、カメラにおいて長時間手持ち撮影するのに適切な重量は?

というと、私の場合では「合計重量が2.5kgを越えない事」

が必須である、まあ利用者の体格や体力によっても差異が

ある話かも知れないが、大きな個人差は無いと思われる、

3kgものレンズを装着して。合計4kg以上の機材(システム)

を長時間振り回して使うのは、いくらなんでも無理であろう。

まあ、なので重量級機材を(間違って)買ってしまった

初級中級層などは、手持ちで使えない事がわかって、三脚を

使おうとする。すると、今度は三脚を運ばなければならない

重量負担が出るから、結局、撮影地点の一箇所から動けなく

なってしまう。そして、さらに、三脚を立てた撮影では

被写体との位置関係が著しく制約されてしまい、動きモノの

撮影はまず無理である。だから結局風景などを撮るように

なってしまうか、あるいは野鳥撮影等では、たまたま視野に

止まった鳥が入っているのを狙うのだが、それでは、望遠

レンズを買った意味が殆ど無いか、又は非常に時間をかけて

かつ、とても少ないチャンスを狙う撮影になってしまう。

また、酷暑の季節のボート大会等で、望遠機材+三脚という

アマチュア層も良く見かけるが、三脚を立てたら一箇所から

動けず、「熱中症」のリスクが極めて高い為、見かけると

必ず注意喚起をして廻っている状況だ。その場(撮影環境)に

そぐわない機材は、本来であれば完全に「自己責任」の話で

あるが、もし熱中症で倒れられて救急搬送にでもなったら、

イベントの運営上にも色々と支障を来たすので、やむなく

注意せざるを得ない訳だ。(まあ、私が注意しないまでも

1時間程度で音を上げるとか、暑く、かつ思うように撮れず

懲りて翌年からは二度と来ない状況も良くある話だ)

・・こんな状況なので、中古市場では、初級中級者が買ったが

使いこなせずに持て余してしまった大型(望遠)機材が

大量に流出している状態である。そうであるから、中には

相場が安くなって買い易いものもあるのだが、私の場合は

「持っていられないようなレンズは買わない」という持論が

ある為、1.5kgを越える重量のレンズ(=カメラとの合計

が2.5kgを越えないようにする為)は、絶対に買わない

ようにしている。

まあでも、近年においては「軽量級カメラに、重量級の

レンズを装着した場合のアンバランスは、技能で回避可能

なのではなかろうか?」という実験や研究も行っていて、

そのスキルが高まれば、600gのカメラに、本体重量の

3倍となる1.8kg程度のレンズを装着し、合計で2.5kg以内、

という組み合わせてもなんとか撮れるようになるかも知れない。

![_c0032138_19134610.jpg]()

大口径望遠レンズを装着して実践練習をしている実例)

軽量カメラは一般に低性能なので、ここで言う「技能」とは

カメラの性能上の課題を技術で回避する為の修練も含まれる。

それができるように練習を積んだら、もう少し重いレンズも

購入対象(範囲)に入ってくるようになるかも知れない。

★ラバーの剥がれ、変色、ベタつき

一般用語、マニア用語。

これは単純な話であり、カメラやレンズにラバー(ゴム)の

部分があると、それは接着をしている為、接着剤の経年劣化で

はがれて来る場合が良くある事。

そしてラバーの部分は、同じく経年劣化で、白く変色して

しまう事や、接着剤のベタつき等もよくあるという注意点だ。

![_c0032138_20374568.jpg]()

まあ、あまり気分の良いものでもない為、古い中古機材の

購入時には、そのあたりも良く見ておく必要がある事と、

および、そうなってしまった際には、再接着をしたり

適正なケミカル(化学)クリーナーなどで清掃するなどの

措置を行うのも良いであろう。なお、その際にも機械(メカ)

全般の知識が必要であり、適正では無い接着剤やケミカルを

用いると、さらに状況が悪化してしまう危険性もあるので

要注意である。あまり修理経験値のないビギナー層では、

周囲の人に相談して措置するか、(まだ比較的新しい機材

等で)修理が効く状況であれば、修理に出すのも良いかも

知れない。

★回転撮り

独自用語。

電子シャッター(「撮像素子シャッター」とも呼ばれる)

を使用するコンパクト機やミラーレス機では、原理的に

「ローリングシャッター歪み」が発生する為、

動いている被写体は、正しい形状には写らない。

だが、この原理を逆用すれば、撮影者自身が動く事で、

静止被写体の形状を曲げて写す事ができるようになる。

![_c0032138_19135119.jpg]()

すれば、動体被写体のブレ表現を得る事ができるのだが、

ここも、この原理を逆用し、静止している被写体を、

自身が動く事でブラして撮る事が可能となる。

いずれの場合においても、「自身がどのように動くか?」

という点だが、ここで最もシンプルな手法は、「カメラを

回転させせて撮る」という事である。この場合の回転軸は、

ローリング方向であり、撮影の瞬間に、カメラを持つ右手

または左手を、回転下方向に素早く廻してやれば良い。

![_c0032138_19135193.jpg]()

撮影者が回転させる手の動く速度や、どれくらいの回転

ブレ表現を狙うかで異なってくるのでセオリーは無い。

ただ、経験上では、機械式シャッター機では、1/30秒前後の

シャッター速度が、私の場合には使い易い。

ただし、電子シャッター機では、また状況は変わってくるし

あるいは、シャッター速度を自由に設定できない簡便なトイ

コンパクト機などでは、さらにカメラ設定は難しくなる。

また、PENTAX Qシリーズ等では、装着するレンズに応じて、

電子シャッターと機械式シャッターが切り替わるので、

そうしたカメラ側の仕様にも精通していなくてはならない。

また、実際にやってみると、回転軸あるいは回転中心が

なかなか一定にならない事にも気づくであろう。

特に回転中心を主要被写体と合致させる事は結構困難で

あり、たとえば10枚に1枚でも成功率があれば良い程度だ。

![_c0032138_19135948.jpg]()

写真を撮る上で、何故廻すか(何故廻したいか?)という

意味付けも勿論必要になる。

そういう視点においては、カメラ回転させるのみならず、

縦方向(上下、またはピッチング方向)にカメラをブラす、

なども1つの方法論だ。

![_c0032138_19140372.jpg]()

縦方向にカメラをブラす技法である。

この技法を人物撮影に応用し、スローシンクロフラッシュを

併用すると、まるで「幽体離脱」のような「心霊写真」を

撮る事が出来る。かなり初期の本ブログで、その技法の作例を

掲載した事があった。ただ、被写体になった人からクレームは

来なかったものの、かなり失礼な撮り方なので(汗)

その後は、「幽体離脱」写真は撮っていない。

まあ、いずれにしても結構難易度が高い撮影技法ではあるが、

中級層などであれば挑戦してみるのも、作画表現力を

高めたり、撮影技法の練習上で役立つかも知れない。

---

さて、今回の用語辞典記事はここまでで、

次回補足編の掲載は、また説明が必要な用語がいくつか

溜まった頃とし、そのタイミングは「不定期」としておく。

でのみ使われたり、一般的では無い専門用語を解説している。

説明していたが、もう既に本編は終了している。

現在では、本シリーズは「補足編」という事で、本編では

書きそびれた用語や、新たに使用している独自用語を、

順不同、かつ雑多な「アラカルト」として紹介していく。

この為、本シリーズ記事の掲載は「不定期連載」となって

いる。

★青空専用機

独自用語。

初期のデジタルカメラ(1990年代末~2000年代前半)

においては、撮像素子や画像エンジンにおける、可視光線

の短波長側(約380nm~約490nm。青や紫、すみれ色など)

の色再現性が、まだ未成熟な時代であった、

しかし、カメラの機種によっては、青空などの青色を

適宜エンハンス(強調)した画像特性の味付けになっている

場合があり、そうしたカメラを晴天時に用いて、青空を

撮影すると、深みのある良い青味の色合いが出る場合がある。

所有している範囲のカメラでは、一眼レフにおいては、

CANON EOS D30、OLYMPUS E-300(故障)、SONY α700

コンパクト機で CANON IXY Digital L(故障)/ L2、

RICOH GR Digital(初期型)などがある。

この中でも特にCANON IXY Digital L2は、低感度設定、

かつ若干のマイナス露出補正で、深みのある青色感を

得る事ができる為、発売後15年以上という非常に長期に渡り

「青空専用機」として、晴天時にたまに持ち出している。

短波長である、紫色、菫(すみれ)色の発色には優れず、

実際の色とはかけ離れた不自然な色味になる場合がある。

また、私が現在所有していないカメラにおいても、この時代

(2000年代前半頃)の機種は、同様の発色傾向を持つものも

多いと思われる。すでに発売後20年程度の時間が過ぎ、

現在でも所有および動作している現存機体はあまり多くは

無いと思われるが、「ものすごく古くて使い物にならない」

という訳でも無い訳だ。このような、その時代特有の技術背景

による特徴を持つカメラであれば、現代のデジタルカメラでは

代用ができない、独特の個性になりうると思う。

★オリンパスブルー

マニア用語。

上記の「青色発色」の件に関連し、その時代(2000年代前半)

のオリンパス製コンパクトデジタル機や、4/3型一眼レフの

ユーザー層の中から「オリンパスのカメラは青色の発色が良い」

という話が、初級中級層や初級マニア層の間で広まった。

その事を称して「オリンパスブルー」と呼ぶ。

E-300(2004年)あたりで、それらのユーザー層からの意見

だと思われるが、まあ実は、前述のように、この時代の

カメラの多くに「オリンパスブルー」と同様の発色傾向が

見られる。

そうであるのに、特にオリンパス機での話が広まったのは、

当時のオリンパスユーザーは、マニア層が多かった事が理由

で、マニア層が、そうした特性を良く把握して、広めたから

だと思われる。(別の、うがった見方をすれば、市場関係者が

主になって、それで「宣伝」を行った可能性も捨てきれない。

何故ならば4/3機は後発であり、銀塩時代のレンズの流用も

出来ず、良い評判が無いと商業的にも苦しかったからだ)

の様々なオリンパス関連記事で何度も述べてきたように、

オリンパスは、ミノルタ「αショック」を起因とする

1980年代後半での一眼レフのAF化に事実上失敗してしまい、

1990年代を通じて旧来のMFのOM SYSTEMを販売していた。

1990年代、他社では、AF化による「高付加価値化」戦略で

新型カメラやレンズの新機種を次々に値上げする事が出来た

訳だが、オリンパスは旧来のMFシステムの継続販売なので、

新機種での高付加価値化は困難であり、チタン外装カメラの

発売などで高価格化(値上げ)を行っていた状態であった。

また、交換レンズも何度か値上げされ、一般的には割高で

コスパが悪い印象が強かったのだが、その状況で、なおかつ

オリンパス機を志向するユーザーは、相当のマニア層である。

2000年代、およそ20年ぶりに、フォーサーズシステムで

オリンパスが(デジタル)一眼レフの販売を再開すると、

それまでの「潜伏(隠れ)オリンパス党」は、こぞって

フォーサーズ機に注目し、その長所や特徴を褒め称えた、

という状況であった、と推察される。

おりしも、2000年代よりインターネットが普及した為、

一般ユーザー層からの評価意見も、広く世の中に知られる

ようになっていく。こうして「オリンパスブルー」の話は

初級中級マニア層を中心に伝播し、有名になった訳だ。

まあ、もしかすると多数のメーカーの機体を所有する

中上級マニア層では、その特性はオリンパス機だけのもの

では無い事に気づいていたかも知れないが、そうした少数の

反論めいた意見は広まらない事が普通である。

E-300で撮影したものである(現在では故障して撮影不可)

★カミソリマクロ

市場用語、マニア用語。

2000年代にSIGMAから発売されていたSIGMA MACRO 70/2.8

EX DGは、一部のユーザー層においては「カミソリマクロ」と

呼ばれて賞賛されていたと聞く。

ただし、その話(呼称)がマニア間で流れていたという

事実は、私は、正直言えば全く知らない(汗)

メーカー側が適宜つけた「キャッチコピー」(宣伝文句)で

あるような気もしているし、昔、当該レンズのレビュー記事で、

1度、そういう言葉を使った評価があった事を、メーカー側が

あえて「伝説の・・」のように取り上げたのかも知れない。

当時、あるいはそれ以前の時代から、マクロレンズと言えば

TAMRON社製のものが定番であり、SIGMA製マクロは、時代に

よって色々とバージョンがあるものの 50mm,70mm,105mm

150mm,180mmのものが発売されていたが、あまり

流通量は多く無かったと思う。私は、それらの一部を所有して

使っていて、実際に50mmや105mmのマクロはTAMRONの

定番90マクロに劣らない高性能である事は承知していたが

まあ、それらが高性能化したのは、2000年代からであり、

それ以前の時代のSIGMAマクロは、正直に言えばTAMRON社

の90マクロに劣っていた事も確かであった。

SIGMAは、90mmのAFマクロを1990年前後には販売していたが

そのレンズは所有していたものの、TAMRON 90マクロに

比べて描写力的に満足がいかず、すぐに譲渡処分していた。

以降、SIGMAは、TAMRONと焦点距離の被る90mmのマクロを

発売しておらず70mmや105mmに微妙に分散させていた訳だ。

さて、で、その70mm(EX DG)だが、2000年代後半に知人が

所有していて、「なかなか良く写る」との評価があり、

私も欲しかったのだが、元々流通量の少ないレンズであり、

その後10年以上も中古市場をウォッチしていたのだが、

適切な個体を1度も見つける事が出来ず、所有する機会に

恵まれなかった。

(追記:本記事執筆後に入手済み。新型ART70/2.8が

発売されたので、下取り品等の中古流通が復活した。

別記事で紹介予定)

2013年、SIGMAは縮退したレンズ市場の状況への対応と

して、レンズラインナップを大幅に見直し、それまでの

EX DG型レンズの多くが生産終了になってしまった。

古くて、値段も安い(=儲けが少ない)レンズを残して

いても意味が無い、という経営判断であろう。

その後、約5年間、新しいSIGMAのラインナップ上では、

ArtにもContemporaryにも、マクロレンズが存在しない

状態が続いた。

「SIGMA 70mm/F2.8 DG MACRO | Art」が新発売された。

この時、メーカー側から「伝説のカミソリマクロが復活」

といった主旨のキャッチコピーがあったのだが、

前述のように「カミソリマクロ」という表現は、かなりの

マニアである私でも聞いた事がなかった話であった。

だから「単なるキャッチコピー戦略にすぎない」とも思った

訳だが、それでも「言いえて妙」なコピーであり、すなわち

「キレが良い、解像感がある」などの特性を容易に連想できる。

私は、旧型の70/2.8 EX DGの入手を一時的に諦め、

この新型のArt 70/2.8を購入する事にした。

しばらくして、新古品を無事入手できたのだが、まあ、

その特性は、私が「カリカリマクロ」とか「平面マクロ」

と分類している程の、他の過激な特性のマクロレンズほどの

個性は無く、まあ普通に良く写り解像感も高いレンズであった。

そして基本、SIGMA Art Lineのレンズ群には、あまり過激な

特性を持たせる事は無い、何故ならば、それらは業務用途を

主眼としたレンズ群であり、その場合には業務用写真は編集

加工(レタッチ)を行う事が前提であるから、あまりレンズ

自体に過剰な特徴や特性を持たせる事はしていない訳だ。

あるのだが、この新型カミソリマクロにおいては、残念ながら

レンズ内モーターの仕様に若干の使いにくさがあり、その点が

マイナス評価になってしまっている・・

追記:旧型の「元祖」カミソリマクロの詳細については、

レンズ・マニアックス第29回記事(予定)を参照されたし。

また、SIGMA MACROの変遷については、特殊レンズ・スーパー

マニアックスで「伝説のSIGMA MACRO編」を後日掲載予定。

★超解像

専門的な要素が強い一般用語。

この用語には多数の意味や解釈があり、業界内でも

統一がされていない。

学術的な意味においては、「画素数(解像度)を上げる処理」

という定義が主流となる。以降も、その分野での定義に沿って

説明をしていこう。

一般的にデジタル画像を縮小する際には、適切な「画像

縮小アルゴリズム」を用いる事で、あまり見た目の画質の

劣化は無く、画像を縮小する事が可能であるが・・

その逆に、画素数を拡張する、または表示で画素数以上に

拡大をすると、画像がボケて見えるなどの画質劣化が目立つ。

まあ、もともと存在しない画素を補間計算などで、捻出して

いる訳だから、そういう風に画質が劣化するのも当然だ。

具体例を挙げれば、隣接する赤のピクセルと、青のピクセル

の隙間を広げ、そこに新しいピクセルを埋める場合、それを

単純に平均化して、「紫のピクセル」を埋めてしまったら、

本来、赤、青と綺麗に分割されていた画像が、紫が入って

しまうことで、輪郭等が曖昧になり、ボケた印象となる。

この問題に対応する為、画素数(レゾリューション)を

拡張(拡大)した場合でも、画質の劣化が目立たないように

中間のピクセルを適切な色味や明るさに調整できるような

計算方法(アルゴリズム)が、「超解像」である。

この方式は、大きく「1枚(単体)超解像」と「連続

(複数枚)超解像」に分かれる。前者は写真等の画像処理で

用いられ、後者は主にTVなどでの動画処理で用いられる。

TVにおいては、2011年のTV放送の地デジ化により、

それまでのアナログ放送が約35万画素相当であったのが

地デジでは約200万画素となった為、TVやビデオデッキに

そうした超解像処理チップが入り、旧来のアナログ放送や

録画済みビデオ、DVDなどを見る場合でも、画素数拡大

(約6倍)による劣化が目だた無いようにしていた。

写真用の「1枚超解像」は、あまり用途や搭載例が無く、

1つは高機能ソフトや専用超解像ソフトがいくつか発売

されていた事だ(以下写真)

私は、低画素で撮ってあった写真を「ポスターや雑誌掲載用

にするから、高画素で入稿して欲しい」と言われた際に

こうした超解像ソフトを用いて、画素数を高めて入稿した

事が何度かある。その際、編集者等は超解像で拡大した事に

気づかなかった模様だ。まあ、この話は、印刷業界などに

おいては原稿写真の入稿基準が、人間の感覚値より大幅に

高いものを要求する慣例である事も課題なのであろう。

(例:本来は印刷では300dpi程度で十分なのに、600dpiを

要求されてしまう。まあ印刷関連システムの都合上、および

低品質の印刷となった場合、印刷側に責任を問われないように

する為のクレーム対策での措置・慣例なのであろうが・・)

なお、印刷関連以外での事例としては、デジタルコンパクト機

やミラーレス機等でのデジタルズーム(拡大)機能において、

この超解像系の処理で補間をかけ、単純拡大よりも画質劣化が

目だた無い手法を撮る場合も多い。

(SONY機、一部のFUJIFILM機、一部のPanasoic機など)

ちなみに、記録画素数を切り詰めて拡大処理を行う画素補完型

処理(例:スマートズームやクロップ等と呼ばれる)については

画素数が減るから、原理的に画質劣化は起こらず、ここで言う

「超解像処理」によるデジタルズームとは、全く原理も効能も

異なっている。(注:「補間」は間を埋める。「補完」は

足りないものを充当する。という風に使い分ける)

また、デジタル拡大機能を本格的な超解像的なアルゴリズムで

実行しようとした場合、計算時間がかかる為、カメラ上での

EVFやモニターにおいては、実時間(毎秒30コマ程度)で

表示を行う為、実際に記録される画像とは異なる、簡易的な

アルゴリズムで拡大表示を行っているケースが多い。

だから、モニター等においては、デジタル拡大機能を使うと

甚だしく画質が劣化して見える場合があるが、実際に撮影

すると、正しい(超解像拡大)画像処理アルゴリズムをかけて

写真が記録される為、EVFやモニター上での見た目よりも

画質は、さほど劣化しない。

一般に、超解像系の拡大を行うと、輪郭線の雰囲気がだんだん

変化していく。「ボケ無いように見える」為のアルゴリズムだが、

その効能が逆に効きすぎて、輪郭線が強く(固く)見えてくる

ケースも多い。だが、超解像系アルゴリズムは、「適応型」な

場合が多く、画像の特徴に応じて、その振る舞いは変化するので、

必ずしも常に輪郭線が強く出すぎる訳でも無い。

これらは専門的な事なので理解が難しい概念かも知れないが、

自身の持つカメラの機能にある場合には、それを使う上で、

最低限の原理理解は必須だと思われる。

(理解していない場合、「デジタルズームは画質が劣化する」

などの単純な意見や評価になってしまうので、すぐわかる。

特にモニター上だけの画質を元に語っていて、実際に撮影した

写真画質を比較しないなどは、もう、論外な意見と言えよう)

★ランチョスとバイキュービック

画像処理専門用語。

上記、超解像は画素を拡大する処理であるが、これには

複数の計算手法(アルゴリズム)が存在している。

一般に超解像のアルゴリズムは、それを開発して使用する

メーカー等での「極秘事項」(企業秘密)であり、世間に

公開はされていない。

で、その一部は、メーカー内部ではなく、大学等の研究機関や

他の専門企業等で開発されたアルゴリズムも採用されている

場合もある。

これに対して、画像縮小のアルゴリズムは、古くから一般的

に公開されているものが殆どである。

なお、何故複数のアルゴリズム(計算手順、計算手法)が

存在しているか?は、1つはその画像の用途によって適切な

手法が変わってくるからである。たとえば、写真を編集する

際には、高精度で画質の劣化の少ない縮小アルゴリズムが

必須となるが、カメラのEVFやモニター上にリアルタイムで

表示される画像とか、画像一覧の「サムネイル」などでは、

精度(高画質)よりも、表示速度(=計算速度)が優先

される訳だ。

また、Webブラウザの種類によっても、画像の表示画質を

優先するものと、表示速度を優先するという差が存在する。

(注;これは縮小表示の場合だ。これの差異が気になる場合、

自身で適切な方法論で縮小した画像をアップするのが良い)

他の視点においては、画像の種類(被写体とか撮り方、

あるいはカラーかモノクロか、等)によっても、適切な

画像縮小(あるいは拡大=超解像)のアルゴリズムは

変わってくる。この件については、あまり詳細な研究結果

は無い模様である(論文等)、だが、私が長年これらの

画像処理をやってきた上では、画像毎に適正と思われる

アルゴリズムは経験的に確かに存在している模様である。

多くの画像において、適正と思われる縮小アルゴリズムは

ランチョス(注:人名から来る呼び名で、 Lanczos (3)

と綴り、正確には「ランツォッソ」のような発音になる

そうなのだが、これでは、あまりに呼び難い為、画像研究界

等では、ランチョスと(あえて誤って)呼ぶ事が一般的だ)

および、Bicubic(バイキュービック)法の使用が画質劣化

の度合いが少なく、優れている。

よる自作サブルーチンだ。(私は、自身で、様々な画像処理の

アルゴリズムを実際にプログラミングし、そうした自作ソース

コード群を集めている。これは専門的な業務であるが、趣味と

しても、新しい画像処理の実験をする際などに活用している)

ただし、Lanczos 3法も、Bicubic法も計算コストがかかる

(計算が重い、遅い)為、連続画像表示などのリアルタイム

の用途には向かず、時間をかけても良い処理(例としては

パソコン上で高画素画像を編集後、適切な画素数に縮小して

出力する場合や、趣味で沢山の画像を自動的に処理する

場合)などに適している。

★持っていられないレンズは買わない

独自概念。

超望遠レンズや超望遠ズーム、大口径望遠レンズ等の重量級

レンズは、昔から初級中級層での憧れのレンズである。

しかし、これらを単なる憧れで買ってしまうと、初級層等では

後で実際の用途に困ってしまう事が良くある。

まあ値段が高いから使用に神経を使う事はさておき、最大の

問題は「ハンドリング性能」の悪さであろう、大きく重いので

持ち運びが大変であるし、長時間手持ちでの撮影は大きな

疲労を誘発するので、もう撮っていたくなくなり、いわゆる

「エンジョイ度」も下がってしまう。

業務用途であればなおさらであり、楽しいかどうか?という

視点よりも、絶対に撮らなければならないのだから、疲れて、

肝心なシーンを撮れなれば責任問題となる。

で、ビギナー層等では、憧れの超望遠レンズ等を買った後で、

実際にそれを持ってみて、あまりの重さに愕然としてしまう。

2kg、いや3kgをも越えるレンズもあるので、いくらなんでも

長時間、ずっとそれを振り回すのはしんどい事であろう。

体重の5~6%という話が出てきた。デューク東郷(GOLGO 13)

の体重は設定上では80kgなので、およそ最大5kg程度が

適正という事なのだが、ある時、長距離狙撃が必要な際、

銃の職人から、「この銃の重さは、8kg以上ありますが、

あなたならきっと使いこなせる筈です」というセリフが

あった。

ちなみに「GOLGO 13」が普段使っている銃の「アーマライト

M16カスタム」の重量は、およそ4kg弱と推測され、接近戦や

格闘戦においては、これくらいの重さの銃が、振り回して

ターゲットを追うのに適するという設定になっているのだろう。

では、カメラにおいて長時間手持ち撮影するのに適切な重量は?

というと、私の場合では「合計重量が2.5kgを越えない事」

が必須である、まあ利用者の体格や体力によっても差異が

ある話かも知れないが、大きな個人差は無いと思われる、

3kgものレンズを装着して。合計4kg以上の機材(システム)

を長時間振り回して使うのは、いくらなんでも無理であろう。

まあ、なので重量級機材を(間違って)買ってしまった

初級中級層などは、手持ちで使えない事がわかって、三脚を

使おうとする。すると、今度は三脚を運ばなければならない

重量負担が出るから、結局、撮影地点の一箇所から動けなく

なってしまう。そして、さらに、三脚を立てた撮影では

被写体との位置関係が著しく制約されてしまい、動きモノの

撮影はまず無理である。だから結局風景などを撮るように

なってしまうか、あるいは野鳥撮影等では、たまたま視野に

止まった鳥が入っているのを狙うのだが、それでは、望遠

レンズを買った意味が殆ど無いか、又は非常に時間をかけて

かつ、とても少ないチャンスを狙う撮影になってしまう。

また、酷暑の季節のボート大会等で、望遠機材+三脚という

アマチュア層も良く見かけるが、三脚を立てたら一箇所から

動けず、「熱中症」のリスクが極めて高い為、見かけると

必ず注意喚起をして廻っている状況だ。その場(撮影環境)に

そぐわない機材は、本来であれば完全に「自己責任」の話で

あるが、もし熱中症で倒れられて救急搬送にでもなったら、

イベントの運営上にも色々と支障を来たすので、やむなく

注意せざるを得ない訳だ。(まあ、私が注意しないまでも

1時間程度で音を上げるとか、暑く、かつ思うように撮れず

懲りて翌年からは二度と来ない状況も良くある話だ)

・・こんな状況なので、中古市場では、初級中級者が買ったが

使いこなせずに持て余してしまった大型(望遠)機材が

大量に流出している状態である。そうであるから、中には

相場が安くなって買い易いものもあるのだが、私の場合は

「持っていられないようなレンズは買わない」という持論が

ある為、1.5kgを越える重量のレンズ(=カメラとの合計

が2.5kgを越えないようにする為)は、絶対に買わない

ようにしている。

まあでも、近年においては「軽量級カメラに、重量級の

レンズを装着した場合のアンバランスは、技能で回避可能

なのではなかろうか?」という実験や研究も行っていて、

そのスキルが高まれば、600gのカメラに、本体重量の

3倍となる1.8kg程度のレンズを装着し、合計で2.5kg以内、

という組み合わせてもなんとか撮れるようになるかも知れない。

大口径望遠レンズを装着して実践練習をしている実例)

軽量カメラは一般に低性能なので、ここで言う「技能」とは

カメラの性能上の課題を技術で回避する為の修練も含まれる。

それができるように練習を積んだら、もう少し重いレンズも

購入対象(範囲)に入ってくるようになるかも知れない。

★ラバーの剥がれ、変色、ベタつき

一般用語、マニア用語。

これは単純な話であり、カメラやレンズにラバー(ゴム)の

部分があると、それは接着をしている為、接着剤の経年劣化で

はがれて来る場合が良くある事。

そしてラバーの部分は、同じく経年劣化で、白く変色して

しまう事や、接着剤のベタつき等もよくあるという注意点だ。

まあ、あまり気分の良いものでもない為、古い中古機材の

購入時には、そのあたりも良く見ておく必要がある事と、

および、そうなってしまった際には、再接着をしたり

適正なケミカル(化学)クリーナーなどで清掃するなどの

措置を行うのも良いであろう。なお、その際にも機械(メカ)

全般の知識が必要であり、適正では無い接着剤やケミカルを

用いると、さらに状況が悪化してしまう危険性もあるので

要注意である。あまり修理経験値のないビギナー層では、

周囲の人に相談して措置するか、(まだ比較的新しい機材

等で)修理が効く状況であれば、修理に出すのも良いかも

知れない。

★回転撮り

独自用語。

電子シャッター(「撮像素子シャッター」とも呼ばれる)

を使用するコンパクト機やミラーレス機では、原理的に

「ローリングシャッター歪み」が発生する為、

動いている被写体は、正しい形状には写らない。

だが、この原理を逆用すれば、撮影者自身が動く事で、

静止被写体の形状を曲げて写す事ができるようになる。

すれば、動体被写体のブレ表現を得る事ができるのだが、

ここも、この原理を逆用し、静止している被写体を、

自身が動く事でブラして撮る事が可能となる。

いずれの場合においても、「自身がどのように動くか?」

という点だが、ここで最もシンプルな手法は、「カメラを

回転させせて撮る」という事である。この場合の回転軸は、

ローリング方向であり、撮影の瞬間に、カメラを持つ右手

または左手を、回転下方向に素早く廻してやれば良い。

撮影者が回転させる手の動く速度や、どれくらいの回転

ブレ表現を狙うかで異なってくるのでセオリーは無い。

ただ、経験上では、機械式シャッター機では、1/30秒前後の

シャッター速度が、私の場合には使い易い。

ただし、電子シャッター機では、また状況は変わってくるし

あるいは、シャッター速度を自由に設定できない簡便なトイ

コンパクト機などでは、さらにカメラ設定は難しくなる。

また、PENTAX Qシリーズ等では、装着するレンズに応じて、

電子シャッターと機械式シャッターが切り替わるので、

そうしたカメラ側の仕様にも精通していなくてはならない。

また、実際にやってみると、回転軸あるいは回転中心が

なかなか一定にならない事にも気づくであろう。

特に回転中心を主要被写体と合致させる事は結構困難で

あり、たとえば10枚に1枚でも成功率があれば良い程度だ。

写真を撮る上で、何故廻すか(何故廻したいか?)という

意味付けも勿論必要になる。

そういう視点においては、カメラ回転させるのみならず、

縦方向(上下、またはピッチング方向)にカメラをブラす、

なども1つの方法論だ。

縦方向にカメラをブラす技法である。

この技法を人物撮影に応用し、スローシンクロフラッシュを

併用すると、まるで「幽体離脱」のような「心霊写真」を

撮る事が出来る。かなり初期の本ブログで、その技法の作例を

掲載した事があった。ただ、被写体になった人からクレームは

来なかったものの、かなり失礼な撮り方なので(汗)

その後は、「幽体離脱」写真は撮っていない。

まあ、いずれにしても結構難易度が高い撮影技法ではあるが、

中級層などであれば挑戦してみるのも、作画表現力を

高めたり、撮影技法の練習上で役立つかも知れない。

---

さて、今回の用語辞典記事はここまでで、

次回補足編の掲載は、また説明が必要な用語がいくつか

溜まった頃とし、そのタイミングは「不定期」としておく。