所有している銀塩一眼レフの名機を紹介するシリーズ記事。

今回は第四世代(趣味の時代、世代定義は第1回記事参照)の

CANON EOS 7(2000年)を紹介する。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

装着レンズは、CANON EF 85mm/f1.2L USM

(ミラーレス・マニアックス第61回および

デジタル一眼レフ・クラッシックス第10回記事等)

本シリーズでは紹介銀塩機でのフィルム撮影は行わずに、

デジタル実写シミュレーター機を使用する。

今回は、型番が類似するCANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

を使う事とする。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以降はシミュレーターでの撮影写真と、本機EOS 7の

機能紹介写真を交えて記事を進める。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、本シリーズでは久しぶりの(銀塩)EOS機だ。

前回のEOS機は、第16回記事のEOS RT(1989)であり、

そこから10年以上も時間が飛んでしまった事になる。

まずEOS RT以降の代表的なEOS機の歴史を振り返っておく。

(注:型番のQD(クォーツ・デート)表記は省略)

<1989年>

EOS-1/HS 最上位機 (本シリーズ第14回記事)

EOS RT 特殊機 (本シリーズ第16回記事)

<1990年>

EOS 10 高級機、多点測距やAI FOCUSを初搭載

EOS 1000 初級機だが高機能、EOS Kissの原型と言われる

<1991年>

EOS 100 中級機、サイレント機能初搭載(現在未所有)

<1992年>

EOS 5 高級機、視線入力AF初搭載

<1993年>

EOS Kiss 普及機、女性向けを狙った新機軸、ヒット商品

<1994年>

EOS-1N 最上位機、EOS-1のブラッシュアップ版(現在未所有)

<1995年>

EOS 55 中級機、5点視線入力AFを縦横に配置

<1998年>

EOS-3 高級機、45点測距AF

<2000年>

EOS-1V 最上位機、EOS-1Nの後継機

EOS 7 中級機、7点視線入力AF(本機)

この年表では、EOS Kissの後継機等は若干省いたのだが

意外にEOS機のバリエーションが少なかった事に驚いた。

銀塩時代は、次々と新型のEOSが出て来ていたような印象が

あったが、およそ1年に1機種か、それ以下のペースであり、

思った程のラッシュでもなかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このEOS 7の後、銀塩末期2000年代初頭には、EOS Kissの

派生機(Kiss ⅢL,Kiss 5,Kiss Lite,Kiss 7)が

続けざまに多数発売されたので(注:将来のデジタル移行の

呼び水だ)EOS機が沢山あった印象であったのかも知れない。

なお、EOS 7も2004年には後継機 EOS 7sとなり、デジタル

時代になっても生産を継続、2007年(EOS-1D/s MarkⅢや

EOS 40Dと同じ時代)に、ようやく生産を終了した。

EOS 7(s)は、最後まで残った銀塩EOSという事になる。

(注:銀塩最終旗艦機EOS-1Vの在庫品の販売は、

2010年代後半まで継続されていた)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本機EOS 7だが、銀塩時代末期の極めて完成度の高い

機体であり、操作系に最も優れたEOS機である。

まあ、上位機種EOS-1VやEOS-3程のAFやドライブ絡みでの

「瞬発的」な性能は持たないが、何度も言うように、それらは

銀塩カメラとしては、やや過剰な性能である場合も多々あり、

あくまで実用範囲のスペックに留めている所が好感を持てる。

ちなみに、銀塩EOS機で型番にハイフンが入るのはEOS-1系列と

EOS-3のみであり、他はハイフンは無い(本機は EOS 7である)

さらには「EOS7」か?、スペースを入れて「EOS 7」か?

という点については、カメラボディではEOSと7が改行して

書かれているので良く分からないが、取扱説明書および

キヤノンのWebサイト等では、EOS 7とスペース(空白)が

空けられている、よって空白入りが正しいと思われる。

一般Web上では、ハイフンを入れたりスペースが無かったりと

そうした誤記が多数見受けられる。

他の記事でも何度も書いたが、近年ではハイフンの有無で

全く異なるカメラとなる場合もある(例:α-9とα9等)

よって、ハイフンやスペースをちゃんと区分して記載する

事は、とても重要だ。

もっとも、過去の本ブログにおいても、そのあたりが

多少いい加減であった事もあったかも知れない(汗)

が、現代では、このように混同しうるケースがある事から

かなり慎重に機種名を記載するようにしている。

(そういう「啓蒙」もあり、今回は実写機として、あえて

型番が似ているEOS 7D MarkⅡを用いている)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17370517.jpg]()

さて、本機EOS 7は一応「中級機」とカテゴライズをしては

いるのだが、なんとも微妙なポジションのカメラだ。

「高級機」と言える部分もあるように思える。

この時期、2000年頃には従来のAF一眼レフでのメーカー毎の

ラインナップにおける(普及機)、初級機、中級機、高級機、

最上位機(旗艦)という区分は、既に失われていた。

例えば当時のミノルタにおいては、α-9(旗艦級の最上位機

本シリーズ第23回記事)と、初級機のα-Sweetという、

極端に立ち位置が離れた2系統が主力であった。

それと、ペンタックスには中級機MZ-3(本シリーズ第21回)

以上の上位機種が無かった。

これの時代背景には、1つは、この時代は第一次中古カメラ

ブームであった事や、銀塩高級コンパクト機のブーム、

それから初期デジタル・コンパクトカメラの普及等があり、

新鋭AF機の人気があまり高くなかった事がある。

そして、そもそも中古ブームの原因となった、バブル崩壊

以降の「ユーザーニーズの激変」もあると思う。

1990年代後半からの時代は銀塩AF一眼レフにとっては苦しい

時期であり、各社とも初級機から最上位機迄きっちり価格別に

ラインナップする事が出来なかったのだろうと思われる。

(=そんな事をしても売れないし、開発の費用が大変だ)

もう1つポイントがある、新製品の発売サイクルが若干遅くなり、

かつデジタルの時代の幕開け前夜のこの時代では、急速な

技術革新が行われていた事から、

「後から発売された機種の方が、それ以前の上位機種を上回る

性能を持つ場合がありうる」という点があげられる。

実際、この傾向はその後のデジタル時代になっても続き、

後から出たカメラの方が上位機種を倒す「下克上」が頻繁に

発生し、この対策で、メーカーとしては「新機種を次々に出す」

または「最上位機種に超絶的なスペックを与える」あるいは

「下位機種の性能を、わざと制限する」という事を行った。

それにより、デジタル一眼レフは

「次々に新製品が出て、あわただしい」

「買ったカメラが、すぐに古くなって見劣りする」

「高級機に不要なまでの性能がついていて、高価すぎる」

「初級機を買ったが、他機と同じ部品を使っているはずなのに、

なんだか性能が低い」等の、

ユーザーからの不満点に繋がってしまっている。

この問題もあり、近年のミラーレス機等では、価格別の

ラインナップを潔く捨てて、ユーザーニーズ別のカテゴリー

分けを採用していたケースもある(例:パナソニック)

結局、ある時代における市場飽和・縮退期では、いつも同様な

状況が繰り返されるのであろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17374088.jpg]()

余談が長くなった。本機EOS 7には上位機を凌ぐ性能があると

言われている。例えば高速視線入力AFとか、AF速度や精度、

ボディ単体での連写速度が速い、等である。

よって、これらの特徴を持って本機EOS 7の長所としている

資料(評価)も見受けられるのだが・・

それについては「まだこの時代に至ってもカタログスペック

重視の評価なのか?」と、ちょっと時代錯誤を感じてしまう。

もうこの時代、ユーザー層は誰も銀塩AF一眼レフには興味を

持っていなかったのだ。

中古のMF一眼レフやレンジ機、高級コンパクト、そして普及し

始めたコンパクト・デジタルカメラ等がユーザーの注目の的

なのであり、今更銀塩AF一眼で高性能な製品が出て来ても、

誰も欲しいと思わなかった。

私の場合は、この時代(第四世代:趣味の時代)において、

銀塩AF一眼レフに期待した要素は「操作系の充実」であった。

「操作系」とは本ブログではおなじみであるが、写真を撮る為

の必要な機能を、必要な時に、素早く、スムースに、効率的に

呼び出す事が出来るか否か?という概念である。

これに優れたカメラは多くない、特にカメラ設計のコンセプトが

機能ばかりを重視してしまうと、増えすぎた新機能や高性能を

カメラ上でうまく扱う操作概念が、どうしても出遅れてしまう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17374003.jpg]()

操作系の概念は、やっと1990年代後半になって生まれてきて

その頃から一部のカメラに操作系の優れたものが出始めている。

しかし、当時の(今でも)市場では、その利点に気がつく人も

少なかった為、操作系がNGなカメラも依然多く発売されていた。

(現代でも全く同様だし、「操作性」と「操作系」を混同して

しまっている残念なレビュー記事も大半という状況である)

私は「カメラは写真を撮る為の道具である」と思っている、

だから「使い難いカメラ」つまり「操作系が練れていない

カメラ」は、それだけで、失格または大減点の評価となる。

ここは別に私だけの固有の考えではなく、写真を撮りたい時に

速やかに撮影ができず、設定操作でモタモタするようなカメラ

は、実用的には大問題である事は、当たり前の話であろう。

で、この第四世代に取り上げるAF一眼レフは、全てが「操作系」

に優れる機体ばかりだ。その究極はMINOLTA α-7(後日紹介)

であるが、第24回記事の「CONTAX N1」も操作系に優れ、

これは京セラのCONTAX機の中ではダントツである。

そして本機EOS 7も「銀塩EOS機の中で最強の操作系を誇る」と

私は思っている(だから現在に至るまで残している)

本機EOS 7の操作系の何処が優れているのかは後述しよう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17371636.jpg]()

このあたりで恒例の、紹介機種の仕様(スペック)について

書きたいのだが、勿論、ここまで述べて来た「操作系」の

概念は、こうしたカタログスペックからは紐解く事は不可能だ。

実際にカメラを長く使い(短期間だけ借りて使った程度では

わからないであろう)そしてそもそも自分でお金を出して買った

カメラで無い限りは評価を行う事は出来ない(してはならない)

とも思っている。

で、数値スペックなんかも、実の所は、まるで書きたく無い、

書いても(読んでも)意味が無いからだ。

事実、他のシリーズのカメラ紹介記事では、まるっきり仕様の

掲載を省略してしまった事も何度もある。

比較的近年のカメラでは、もう性能は必要十分だからだ。

確かに初期の古い一眼では、例えば最高シャッター速度が

1/1000秒とかの低いカメラもあったし、AEが無かったり、

露出モードがPASMを備えていない機種もあった。

さすがにそういう場合は、カタログスペックは重要だろう、

撮影の為に必要な最低限の性能を満たしていなかったからだ。

けど、もうこの時代(2000年)のAF一眼はどれもフルスペックだ、

基本性能は何も不足していない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17371631.jpg]()

まあしかたない、自身の為のデータベースとしての

用途もある為、以下、本機の仕様を記載しておく。

EOS 7(2000年)

オートフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

最高シャッター速度:1/4000秒(電子式 1/2段ステップ)

フラッシュ:内蔵(GN13)、シンクロ速度1/125秒 X接点

ホットシュー:ペンタプリズム部に固定

ファインダー:固定式、スクリーン交換不可

倍率0.7倍 視野率90%(上下)92%(左右)

使用可能レンズ:キヤノン EFマウント

パノラマモード:無し

絞り込みプビュー:有り

AF測距点数:7点、MF時にフォーカスエイド可

視線入力:有り、キャリブレーション有り

AFモード:ONE SHOT,AI FOCUS,AI SERVO

AF/MF切り替え:レンズ側スイッチによる

視線入力切替:専用スイッチによる

露出制御:PSAM方式+DEP(深度優先)、プログラムシフト可

絵文字モード(風景、スポーツ等)有り

測光方式:35分割評価測光、部分測光、スポット、

測距点連動部分測光(カスタムファンクション設定時)

露出補正:背面ダイヤルONで直接変更可(±2EV,1/2段ステップ)

ファインダー内表示:

絞り値、シャッター速度、合焦マーク、フラッシュ、AEロック、

視線入力モード、測距点にピント合致スーパーインポーズ

上部液晶表示:

絞り値、シャッター速度、露出補正スケール、フィルム枚数

測光モード、AF測距点、ISO感度、赤目補正、多重露光、

フラッシュ調光、AEブラケット制御、C-Fn設定、電池残量

上部液晶照明:無し(EOS 7sでは有り)

露出インジケーター:M露出モード時有り

AEロック:有り 露出値との差分表示無し

露出ブラケット:有り 1/2~2段まで、露出補正オフセット可

ドライブ:単写、連写、セルフタイマー(専用レバーあり)

連写速度:毎秒4コマ

多重露光:可(枚数指定、2~9枚)

電源:リチウム電池CR123A 2個(別売バッテリーパック使用可)

電池チェック:上部液晶に電池残量表示

カスタムファンクション:13項目(液晶上で設定可)

フィルム感度調整:手動、自動(DXコード対応)

本体重量:580g(本体のみ)

発売時定価:93,000円

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17371639.jpg]()

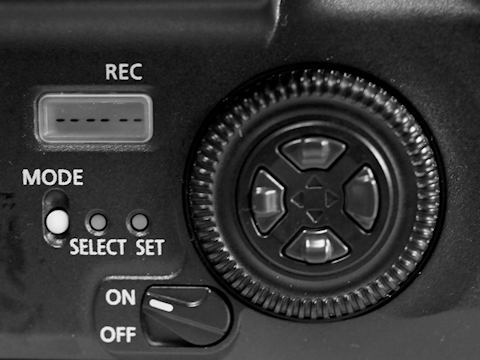

さて、ここからは本機EOS 7の長所だ。

前述の「優れた操作系」の詳細であるが・・

まず、実際の撮影において、カメラ設定の使用頻度が高い物から

順次、頻度が低いものとを明確に分けている点がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17375994.jpg]()

で、それらの設定頻度に応じ、設定方法を変えている。

A)専用の操作子1つのみで直接設定可能、

B)専用の機能ボタン1つと操作子で設定可能

C)Fnボタン+選択操作+ダイヤルで設定

D)他の操作子と共用(兼用)の設定

と、操作系を分類してある。

もう少し具体的にあげていくと

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17380072.jpg]()

1)設定の頻度が高い=A)専用操作子

露出補正、ドライブモード(単写、連写)変更、AFモード

(One Shot,AI Servo等)、AEロック、視線入力モード

2)設定の頻度がやや高い=B)専用機能ボタン+操作子

AFエリア設定(専用エリア選択ボタン+十字キー)、

測光モード(専用測光モード選択+前ダイヤル)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17380081.jpg]()

3)設定の頻度が少ない=C)Fnボタン+機能選択+前ダイヤル

手動ISO変更、赤目補正ON/OFF、合焦音ON/OFF、多重露光/枚数

フラッシュ調光補正、AEブラケット/ブラケット幅

(注:これらの機能を順次呼び出すが、前回の呼び出し位置を

記憶しているので、不便さはあまり感じない)

4)設定を滅多に行わない=D)他の操作子と兼用

視線入力キャリブレーション、カスタムファンクション設定

これらの階層的な分類方法は、良く練られて、かなり使い易い。

このような「操作系」の設計は、設計者が実際に写真を撮る

行為に精通していないと決して無理だ。

例えば、滅多に使わない操作と、頻繁に使う操作を同列に

扱って、同じ操作子で同様な設定方法としたら、使い難くくて

どうしようも無い。

この後の時代の2000年代~2010年代のデジタル機では、

そのように「操作レベルを同列化」してしまう事が極めて多い。

具体的には、使用頻度の異なる多数の機能を全てメニューから

同一の階層で呼び出す等である。これは極めて劣悪な操作系だ。

EOS 7はこのあたりが良く出来ている。他のEOS機では同様な

例は見当たらないので、この時代のこの機種の設計者が特に

優秀であったのだろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17375904.jpg]()

なお、同時期発売のEOS-1V(2000年)では、初期の旗艦機EOS-1

(1989年)の操作系を踏襲してしまい、この時代で既に10年

以上の操作系の遅れが発生した事と、旧来のEOS-1シリーズの

操作系を、その後のデジタルEOSにまで引き継ぐ慣習を作って

しまった事により、他機に対して15年以上の操作系概念の

ビハインド(遅れ)を作ってしまっていた。

CANONが優れた操作系設計が出来なかった訳では無い、

そこは本機EOS 7が証明している。

新しい物に変わる事を嫌ったEOS-1番機のユーザー側や、

そのように、EOS-1系の操作系概念の更新を凍結させる

企画コンセプトそのものに責任の大半がある残念な話だ。

(なお、NIKON機でも同様の問題がある)

本機の他の長所だが、基本性能は過不足なく、優れている。

例えば、良く引き合いに出されるのが連写速度であり、

本機は秒4コマであるが、同時期発売のEOS-1Vでは本体のみ

(ブースター未装着)では僅かに秒3.5コマでしかない、

ここは「下克上」が生じている。

まあでも、この点は、銀塩一眼での高速連写は意味があまり

無い、とは言えるが。

(余談だが、EOS-1V 2000年(未所有)は、デジタル時代に

入っても在庫品の販売が継続され、その販売が終了したのは

2018年であった。銀塩AF機の中では最長寿の機種であろう)

本機は、優れた操作系を始め、高い基本性能を持ちながら、

重量も軽いカメラであり、かといって小さすぎず、実用的な

バランスが極めて良い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17371653.jpg]()

さて、本機EOS 7の弱点であるが、若干ある。

まず、自慢の「視線入力AF」が全く実用価値が無い事だ。

初級者であれば、写真を撮る際に被写体しか見ていないので

視線入力で測距点を選ぶ事は、それなりに意味がある。

が、中級者ともなれば被写体と背景の関係を常に確認しながら

撮影するだろう、背景に視線が行けばピント位置(測距点)が

変わってしまう。

で、上級者ともなれば、開放または絞り込みプレビューで

ボケ量をチェックする事も日常茶飯事だ、その際も同様に

視線が動いてピントがずれては、当然使い物にならない。

したがって、本機EOS 7を購入するような中級者以上では、

必ずその機能をOFFして用いる。完全に意味が無い機能だ。

なお、「視線入力AF」は、ちゃんとキャリブレーションを

しても誤動作を起こす(別の測距点が選ばれる)時もある。

そもそも、この「視線入力AF」はEOS 5 QD(1992年)に

初搭載された機能だ、その企画および開発は、当然ながら

バブル期の真っ最中の1990年頃だ。

この頃の新技術開発は実用的な必要性を超えて過剰とも言える。

これはCANONだけの問題ではなく、同時期に企画された、

ミノルタxiシリーズ、PENTAX Zシリーズ、NIKON F5等にも、

同様の「バブリーな過剰機能」が多々見られる。

つまり「派手で凄い機能があれば高く売れる」時代だったのだ。

バブル崩壊と共に、ユーザーニーズの大変革が起こり、

これらのバブリーなカメラは市場で受け入れられなくなった。

他社では、これらの過剰機能を反省し、さらに「阪神淡路大震災」

以降の1990年代後半では華美なものがむしろ嫌われた為、

綺麗さっぱり、そうした過剰機能をカメラから取り去っている。

しかし、このCANONの視線入力だけは、バブリーな機能が

そのまま残ってしまっていた訳だ、この理由は良くわからない。

(技術のライセンス供与契約等の、政治的な問題なのか??)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17373079.jpg]()

本機の他の弱点だが、視線入力や測距点のスーパーインポーズ

機能があるので、ファインダーおよびスクリーン交換は出来ない。

そして、このスクリーンが劣悪なのだ。

スクリーンは、まるでカビが生えてくすんだような感じの見え方

であり、倍率もかなり低く、ピントの山が見えず、MFが壊滅的に

困難なのは勿論の事、AFで撮っていても、なんとも気持ちが悪い。

ただし、かろうじて純正および他社レンズでもフォーカスエイド

が効くので助かる。後年のデジタルEOSでは、それすら無理だ。

(=技術的には容易であるのに「排他的仕様」となった)

ファインダー内には情報表示が少なく、上部液晶表示と分散

したり、内容が重複しているところもあり、論理的では無い。

上部液晶にしか無い表示設定を確認するには、ファインダーを

覗くカメラの構えを一々解く必要があり、これは広い意味で

「操作系」の悪化に繋がってしまう。

そして、上部液晶には照明が無く、明るい場所でしか見えない。

(注:後継機EOS 7sではイルミネーションがついた)

ファインダー内表示、液晶表示あたりの仕様は良く練れておらず、

せっかく優れた「操作系」があるのに、ここで矛盾が生じて、

完成度を若干落としている。

そもそも「操作系」と「表示系」は、設計技能のレベルが

違いすぎて、同じ人(チーム)が設計したとは思えない・・

加えて、ファインダーをアナログTV画面、PCの画面等に

向けると、絞り値などのLED表示がチラついてしまう。

このチラつきの周期は、画面の走査線などの電子的な周波数と

連動しているように感じるので、輝度変化を検出する回路設計上

で、外部環境に影響されてしまう欠陥(未対策)があると思う。

(=現代技術用語で言えば、「ロバストでは無い」という事だ)

ここまで述べて来た通り、まあつまり、ファインダーや表示系

の全般が本機EOS 7の欠点である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17380876.jpg]()

さらに重大な問題点がある。

本機に限らないが、この時代(1990年代末以降)のEOS機には、

SIGMA製のEFマウントレンズのうち、1990年代前半迄のものが

使えない。

撮影した瞬間にエラーとなったり、AFが効かなかったりするのだ。

この問題は続くデジタルEOS機でも残っている。

また、1990年代前半の銀塩EOS機では起こらない。

考えられる事は、CANON側がレンズからボディに情報伝達を

行うプロトコル(通信方式)を、この時代に変更してしまった

という事だ。で、勿論、その事はSIGMAや他のレンズメーカーに

伝える必要は無い、各社は自社レンズだけの動作保証をすれば

良い訳で、各レンズメーカーは勝手にEOSマウント用等の

レンズを作っているだけだ。

しかし、うがった見方をすれば、サードパーティ(他社)製の

レンズの台頭が、この1990年代後半位から起こった為、

それを「自社レンズが売れない」と、良く思わなかったCANONが

意地悪をして情報伝達の仕組みを変更したのかもしれない。

メーカー同士の戦い、とすれば、まあ、ありうる話だ。

しかし、ユーザー側から見たらどうか?

これまで愛用していたSIGMA製のレンズが、新しいEOSに買い換え

たら全く使えなくなるのだ、これは極めて迷惑な話である。

でも、誰が悪いのだ? が、どこにも文句を言う事は出来ない。

「製品仕様は予告なく変更する場合がある」事は、日進月歩の

電気電子製品ならば常識だ。(しかし、CANONやSIGMAから

公式アナウンスは欲しかった、それがユーザーに対する責務

であろう、それを「うやむや」にしたから腹立たしいのだ)

そして、SIGMAも当然、すぐに新しいEOSに対応できるように

レンズ側の通信方式を変更、その後の時代のSIGMA製レンズと

EOS機の組み合わせは全く問題無いし、今時の最新SIGMAレンズ

を本機EOS 7に装着した場合でも、問題なく動く。

(なお、一部のデジタルEOS機と、SIGMAや他社レンズでも、

フォーカスエイドが効かない、露出が狂う、連写が遅い等の、

深刻な問題が起こるケースが、現代に至るまで続いている)

(それと、本件に限らず、こういう状況が良くあるので、

古いカメラを処分しずらくなって来ている。同時代のカメラと

レンズを組合わせないと、まともに動作しないケースがあるのだ)

ちなみに今回の記事では、本機EOS 7に不釣合いなEF85mm/f1.2L

を装着(およびシミュレート)しているが、このレンズはEOS機

以外に簡易アダプターで装着すると、MFでのピントリングが廻らない

(ピント合わせ不能)と言う、互換性という側面からの重欠点を

持つレンズだ。(注:後年のSTM仕様レンズでも全く同様だが、

EF初期では、こういう課題を持つレンズは、さほど多く無い)

これら互換性関連の問題は、行き場の無い怒りが募るばかりだ。

ユーザーの事を全く考えずに、自分(自社)の都合や利益

ばかり考える事は、CANONに限らず他のメーカーでも同様だ。

いったいなぜ、カメラ業界は仲が悪く、メーカーを超えた

「標準化」が何十年たっても出来ないのであろうか・・?

なお、ファインダーの欠点を除いて、他社互換性の無さの問題に

ついては、CANONの問題であり、本機EOS 7自身の欠点では無い。

総合的には本機ではファインダー以外に大きな欠点は特になく、

基本的には、なかなか優れたカメラであると思うし、

特に、他の銀塩EOS機と比べた場合は、本機EOS 7の優秀さが

飛びぬけて目立つ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17373047.jpg]()

さて、最後に本機EOS 7の総合評価をしてみよう。

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

CANON EOS 7 (2000年)

【基本・付加性能】★★★★

【操作性・操作系】★★★★☆

【ファインダー 】★★

【感触性能全般 】★★★

【質感・高級感 】★★★

【マニアック度 】★★★★

【エンジョイ度 】★★☆

【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:32,000円)

【完成度(当時)】★★★★☆

【歴史的価値 】★★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.4点

事前の予想通り、比較的好評価となった。

優れている点は、勿論操作系であり、そして基本性能も高く、

銀塩最後のEOS機(それは正確には後継機のEOS 7sだが)として

完成度も高く、マニアック度と歴史的価値も若干加点した。

弱点は、まずはファインダーだが、まあでも、正直言えば

ここは他の銀塩EOSでも、デジタルEOSでも同様だ。

MFや他社系レンズを使った際の実用度の低さは、趣味的撮影に

全く向かず、AFレンズで業務上等の撮影を行う場合以外では、

EOS機は基本的には役に立たない。

本来このEOS 7は、実用上、使っていて気持ち良い点が多く

「エンジョイ度」が高いカメラなのであるが、これを使う度に

「SIGMAを使えなくした」とか不満が出るので、申し訳ないが

エンジョイ度を当初評価の3.5点から1点減点して2.5点とした。

まあそれは、本機EOS 7の責任では無いが・・

もし、現代において銀塩EOSを必要とする場合は、最大の

お勧め機種である。これを買わずして何を買うのか?と・・

中古価格もさほど高価では無く、軽く1万円を切る事であろう。

後継機EOS 7sとの性能的差異は多くないので本機でも十分だ。

次回記事では、引き続き第四世代の銀塩一眼レフを紹介する。

今回は第四世代(趣味の時代、世代定義は第1回記事参照)の

CANON EOS 7(2000年)を紹介する。

Clik here to view.

(ミラーレス・マニアックス第61回および

デジタル一眼レフ・クラッシックス第10回記事等)

本シリーズでは紹介銀塩機でのフィルム撮影は行わずに、

デジタル実写シミュレーター機を使用する。

今回は、型番が類似するCANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

を使う事とする。

Clik here to view.

機能紹介写真を交えて記事を進める。

Clik here to view.

前回のEOS機は、第16回記事のEOS RT(1989)であり、

そこから10年以上も時間が飛んでしまった事になる。

まずEOS RT以降の代表的なEOS機の歴史を振り返っておく。

(注:型番のQD(クォーツ・デート)表記は省略)

<1989年>

EOS-1/HS 最上位機 (本シリーズ第14回記事)

EOS RT 特殊機 (本シリーズ第16回記事)

<1990年>

EOS 10 高級機、多点測距やAI FOCUSを初搭載

EOS 1000 初級機だが高機能、EOS Kissの原型と言われる

<1991年>

EOS 100 中級機、サイレント機能初搭載(現在未所有)

<1992年>

EOS 5 高級機、視線入力AF初搭載

<1993年>

EOS Kiss 普及機、女性向けを狙った新機軸、ヒット商品

<1994年>

EOS-1N 最上位機、EOS-1のブラッシュアップ版(現在未所有)

<1995年>

EOS 55 中級機、5点視線入力AFを縦横に配置

<1998年>

EOS-3 高級機、45点測距AF

<2000年>

EOS-1V 最上位機、EOS-1Nの後継機

EOS 7 中級機、7点視線入力AF(本機)

この年表では、EOS Kissの後継機等は若干省いたのだが

意外にEOS機のバリエーションが少なかった事に驚いた。

銀塩時代は、次々と新型のEOSが出て来ていたような印象が

あったが、およそ1年に1機種か、それ以下のペースであり、

思った程のラッシュでもなかった。

Clik here to view.

派生機(Kiss ⅢL,Kiss 5,Kiss Lite,Kiss 7)が

続けざまに多数発売されたので(注:将来のデジタル移行の

呼び水だ)EOS機が沢山あった印象であったのかも知れない。

なお、EOS 7も2004年には後継機 EOS 7sとなり、デジタル

時代になっても生産を継続、2007年(EOS-1D/s MarkⅢや

EOS 40Dと同じ時代)に、ようやく生産を終了した。

EOS 7(s)は、最後まで残った銀塩EOSという事になる。

(注:銀塩最終旗艦機EOS-1Vの在庫品の販売は、

2010年代後半まで継続されていた)

Clik here to view.

機体であり、操作系に最も優れたEOS機である。

まあ、上位機種EOS-1VやEOS-3程のAFやドライブ絡みでの

「瞬発的」な性能は持たないが、何度も言うように、それらは

銀塩カメラとしては、やや過剰な性能である場合も多々あり、

あくまで実用範囲のスペックに留めている所が好感を持てる。

ちなみに、銀塩EOS機で型番にハイフンが入るのはEOS-1系列と

EOS-3のみであり、他はハイフンは無い(本機は EOS 7である)

さらには「EOS7」か?、スペースを入れて「EOS 7」か?

という点については、カメラボディではEOSと7が改行して

書かれているので良く分からないが、取扱説明書および

キヤノンのWebサイト等では、EOS 7とスペース(空白)が

空けられている、よって空白入りが正しいと思われる。

一般Web上では、ハイフンを入れたりスペースが無かったりと

そうした誤記が多数見受けられる。

他の記事でも何度も書いたが、近年ではハイフンの有無で

全く異なるカメラとなる場合もある(例:α-9とα9等)

よって、ハイフンやスペースをちゃんと区分して記載する

事は、とても重要だ。

もっとも、過去の本ブログにおいても、そのあたりが

多少いい加減であった事もあったかも知れない(汗)

が、現代では、このように混同しうるケースがある事から

かなり慎重に機種名を記載するようにしている。

(そういう「啓蒙」もあり、今回は実写機として、あえて

型番が似ているEOS 7D MarkⅡを用いている)

Clik here to view.

いるのだが、なんとも微妙なポジションのカメラだ。

「高級機」と言える部分もあるように思える。

この時期、2000年頃には従来のAF一眼レフでのメーカー毎の

ラインナップにおける(普及機)、初級機、中級機、高級機、

最上位機(旗艦)という区分は、既に失われていた。

例えば当時のミノルタにおいては、α-9(旗艦級の最上位機

本シリーズ第23回記事)と、初級機のα-Sweetという、

極端に立ち位置が離れた2系統が主力であった。

それと、ペンタックスには中級機MZ-3(本シリーズ第21回)

以上の上位機種が無かった。

これの時代背景には、1つは、この時代は第一次中古カメラ

ブームであった事や、銀塩高級コンパクト機のブーム、

それから初期デジタル・コンパクトカメラの普及等があり、

新鋭AF機の人気があまり高くなかった事がある。

そして、そもそも中古ブームの原因となった、バブル崩壊

以降の「ユーザーニーズの激変」もあると思う。

1990年代後半からの時代は銀塩AF一眼レフにとっては苦しい

時期であり、各社とも初級機から最上位機迄きっちり価格別に

ラインナップする事が出来なかったのだろうと思われる。

(=そんな事をしても売れないし、開発の費用が大変だ)

もう1つポイントがある、新製品の発売サイクルが若干遅くなり、

かつデジタルの時代の幕開け前夜のこの時代では、急速な

技術革新が行われていた事から、

「後から発売された機種の方が、それ以前の上位機種を上回る

性能を持つ場合がありうる」という点があげられる。

実際、この傾向はその後のデジタル時代になっても続き、

後から出たカメラの方が上位機種を倒す「下克上」が頻繁に

発生し、この対策で、メーカーとしては「新機種を次々に出す」

または「最上位機種に超絶的なスペックを与える」あるいは

「下位機種の性能を、わざと制限する」という事を行った。

それにより、デジタル一眼レフは

「次々に新製品が出て、あわただしい」

「買ったカメラが、すぐに古くなって見劣りする」

「高級機に不要なまでの性能がついていて、高価すぎる」

「初級機を買ったが、他機と同じ部品を使っているはずなのに、

なんだか性能が低い」等の、

ユーザーからの不満点に繋がってしまっている。

この問題もあり、近年のミラーレス機等では、価格別の

ラインナップを潔く捨てて、ユーザーニーズ別のカテゴリー

分けを採用していたケースもある(例:パナソニック)

結局、ある時代における市場飽和・縮退期では、いつも同様な

状況が繰り返されるのであろう。

Clik here to view.

言われている。例えば高速視線入力AFとか、AF速度や精度、

ボディ単体での連写速度が速い、等である。

よって、これらの特徴を持って本機EOS 7の長所としている

資料(評価)も見受けられるのだが・・

それについては「まだこの時代に至ってもカタログスペック

重視の評価なのか?」と、ちょっと時代錯誤を感じてしまう。

もうこの時代、ユーザー層は誰も銀塩AF一眼レフには興味を

持っていなかったのだ。

中古のMF一眼レフやレンジ機、高級コンパクト、そして普及し

始めたコンパクト・デジタルカメラ等がユーザーの注目の的

なのであり、今更銀塩AF一眼で高性能な製品が出て来ても、

誰も欲しいと思わなかった。

私の場合は、この時代(第四世代:趣味の時代)において、

銀塩AF一眼レフに期待した要素は「操作系の充実」であった。

「操作系」とは本ブログではおなじみであるが、写真を撮る為

の必要な機能を、必要な時に、素早く、スムースに、効率的に

呼び出す事が出来るか否か?という概念である。

これに優れたカメラは多くない、特にカメラ設計のコンセプトが

機能ばかりを重視してしまうと、増えすぎた新機能や高性能を

カメラ上でうまく扱う操作概念が、どうしても出遅れてしまう。

Clik here to view.

その頃から一部のカメラに操作系の優れたものが出始めている。

しかし、当時の(今でも)市場では、その利点に気がつく人も

少なかった為、操作系がNGなカメラも依然多く発売されていた。

(現代でも全く同様だし、「操作性」と「操作系」を混同して

しまっている残念なレビュー記事も大半という状況である)

私は「カメラは写真を撮る為の道具である」と思っている、

だから「使い難いカメラ」つまり「操作系が練れていない

カメラ」は、それだけで、失格または大減点の評価となる。

ここは別に私だけの固有の考えではなく、写真を撮りたい時に

速やかに撮影ができず、設定操作でモタモタするようなカメラ

は、実用的には大問題である事は、当たり前の話であろう。

で、この第四世代に取り上げるAF一眼レフは、全てが「操作系」

に優れる機体ばかりだ。その究極はMINOLTA α-7(後日紹介)

であるが、第24回記事の「CONTAX N1」も操作系に優れ、

これは京セラのCONTAX機の中ではダントツである。

そして本機EOS 7も「銀塩EOS機の中で最強の操作系を誇る」と

私は思っている(だから現在に至るまで残している)

本機EOS 7の操作系の何処が優れているのかは後述しよう。

Clik here to view.

書きたいのだが、勿論、ここまで述べて来た「操作系」の

概念は、こうしたカタログスペックからは紐解く事は不可能だ。

実際にカメラを長く使い(短期間だけ借りて使った程度では

わからないであろう)そしてそもそも自分でお金を出して買った

カメラで無い限りは評価を行う事は出来ない(してはならない)

とも思っている。

で、数値スペックなんかも、実の所は、まるで書きたく無い、

書いても(読んでも)意味が無いからだ。

事実、他のシリーズのカメラ紹介記事では、まるっきり仕様の

掲載を省略してしまった事も何度もある。

比較的近年のカメラでは、もう性能は必要十分だからだ。

確かに初期の古い一眼では、例えば最高シャッター速度が

1/1000秒とかの低いカメラもあったし、AEが無かったり、

露出モードがPASMを備えていない機種もあった。

さすがにそういう場合は、カタログスペックは重要だろう、

撮影の為に必要な最低限の性能を満たしていなかったからだ。

けど、もうこの時代(2000年)のAF一眼はどれもフルスペックだ、

基本性能は何も不足していない。

Clik here to view.

用途もある為、以下、本機の仕様を記載しておく。

EOS 7(2000年)

オートフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

最高シャッター速度:1/4000秒(電子式 1/2段ステップ)

フラッシュ:内蔵(GN13)、シンクロ速度1/125秒 X接点

ホットシュー:ペンタプリズム部に固定

ファインダー:固定式、スクリーン交換不可

倍率0.7倍 視野率90%(上下)92%(左右)

使用可能レンズ:キヤノン EFマウント

パノラマモード:無し

絞り込みプビュー:有り

AF測距点数:7点、MF時にフォーカスエイド可

視線入力:有り、キャリブレーション有り

AFモード:ONE SHOT,AI FOCUS,AI SERVO

AF/MF切り替え:レンズ側スイッチによる

視線入力切替:専用スイッチによる

露出制御:PSAM方式+DEP(深度優先)、プログラムシフト可

絵文字モード(風景、スポーツ等)有り

測光方式:35分割評価測光、部分測光、スポット、

測距点連動部分測光(カスタムファンクション設定時)

露出補正:背面ダイヤルONで直接変更可(±2EV,1/2段ステップ)

ファインダー内表示:

絞り値、シャッター速度、合焦マーク、フラッシュ、AEロック、

視線入力モード、測距点にピント合致スーパーインポーズ

上部液晶表示:

絞り値、シャッター速度、露出補正スケール、フィルム枚数

測光モード、AF測距点、ISO感度、赤目補正、多重露光、

フラッシュ調光、AEブラケット制御、C-Fn設定、電池残量

上部液晶照明:無し(EOS 7sでは有り)

露出インジケーター:M露出モード時有り

AEロック:有り 露出値との差分表示無し

露出ブラケット:有り 1/2~2段まで、露出補正オフセット可

ドライブ:単写、連写、セルフタイマー(専用レバーあり)

連写速度:毎秒4コマ

多重露光:可(枚数指定、2~9枚)

電源:リチウム電池CR123A 2個(別売バッテリーパック使用可)

電池チェック:上部液晶に電池残量表示

カスタムファンクション:13項目(液晶上で設定可)

フィルム感度調整:手動、自動(DXコード対応)

本体重量:580g(本体のみ)

発売時定価:93,000円

Clik here to view.

前述の「優れた操作系」の詳細であるが・・

まず、実際の撮影において、カメラ設定の使用頻度が高い物から

順次、頻度が低いものとを明確に分けている点がある。

Clik here to view.

A)専用の操作子1つのみで直接設定可能、

B)専用の機能ボタン1つと操作子で設定可能

C)Fnボタン+選択操作+ダイヤルで設定

D)他の操作子と共用(兼用)の設定

と、操作系を分類してある。

もう少し具体的にあげていくと

Clik here to view.

露出補正、ドライブモード(単写、連写)変更、AFモード

(One Shot,AI Servo等)、AEロック、視線入力モード

2)設定の頻度がやや高い=B)専用機能ボタン+操作子

AFエリア設定(専用エリア選択ボタン+十字キー)、

測光モード(専用測光モード選択+前ダイヤル)

Clik here to view.

手動ISO変更、赤目補正ON/OFF、合焦音ON/OFF、多重露光/枚数

フラッシュ調光補正、AEブラケット/ブラケット幅

(注:これらの機能を順次呼び出すが、前回の呼び出し位置を

記憶しているので、不便さはあまり感じない)

4)設定を滅多に行わない=D)他の操作子と兼用

視線入力キャリブレーション、カスタムファンクション設定

これらの階層的な分類方法は、良く練られて、かなり使い易い。

このような「操作系」の設計は、設計者が実際に写真を撮る

行為に精通していないと決して無理だ。

例えば、滅多に使わない操作と、頻繁に使う操作を同列に

扱って、同じ操作子で同様な設定方法としたら、使い難くくて

どうしようも無い。

この後の時代の2000年代~2010年代のデジタル機では、

そのように「操作レベルを同列化」してしまう事が極めて多い。

具体的には、使用頻度の異なる多数の機能を全てメニューから

同一の階層で呼び出す等である。これは極めて劣悪な操作系だ。

EOS 7はこのあたりが良く出来ている。他のEOS機では同様な

例は見当たらないので、この時代のこの機種の設計者が特に

優秀であったのだろう。

Clik here to view.

(1989年)の操作系を踏襲してしまい、この時代で既に10年

以上の操作系の遅れが発生した事と、旧来のEOS-1シリーズの

操作系を、その後のデジタルEOSにまで引き継ぐ慣習を作って

しまった事により、他機に対して15年以上の操作系概念の

ビハインド(遅れ)を作ってしまっていた。

CANONが優れた操作系設計が出来なかった訳では無い、

そこは本機EOS 7が証明している。

新しい物に変わる事を嫌ったEOS-1番機のユーザー側や、

そのように、EOS-1系の操作系概念の更新を凍結させる

企画コンセプトそのものに責任の大半がある残念な話だ。

(なお、NIKON機でも同様の問題がある)

本機の他の長所だが、基本性能は過不足なく、優れている。

例えば、良く引き合いに出されるのが連写速度であり、

本機は秒4コマであるが、同時期発売のEOS-1Vでは本体のみ

(ブースター未装着)では僅かに秒3.5コマでしかない、

ここは「下克上」が生じている。

まあでも、この点は、銀塩一眼での高速連写は意味があまり

無い、とは言えるが。

(余談だが、EOS-1V 2000年(未所有)は、デジタル時代に

入っても在庫品の販売が継続され、その販売が終了したのは

2018年であった。銀塩AF機の中では最長寿の機種であろう)

本機は、優れた操作系を始め、高い基本性能を持ちながら、

重量も軽いカメラであり、かといって小さすぎず、実用的な

バランスが極めて良い。

Clik here to view.

まず、自慢の「視線入力AF」が全く実用価値が無い事だ。

初級者であれば、写真を撮る際に被写体しか見ていないので

視線入力で測距点を選ぶ事は、それなりに意味がある。

が、中級者ともなれば被写体と背景の関係を常に確認しながら

撮影するだろう、背景に視線が行けばピント位置(測距点)が

変わってしまう。

で、上級者ともなれば、開放または絞り込みプレビューで

ボケ量をチェックする事も日常茶飯事だ、その際も同様に

視線が動いてピントがずれては、当然使い物にならない。

したがって、本機EOS 7を購入するような中級者以上では、

必ずその機能をOFFして用いる。完全に意味が無い機能だ。

なお、「視線入力AF」は、ちゃんとキャリブレーションを

しても誤動作を起こす(別の測距点が選ばれる)時もある。

そもそも、この「視線入力AF」はEOS 5 QD(1992年)に

初搭載された機能だ、その企画および開発は、当然ながら

バブル期の真っ最中の1990年頃だ。

この頃の新技術開発は実用的な必要性を超えて過剰とも言える。

これはCANONだけの問題ではなく、同時期に企画された、

ミノルタxiシリーズ、PENTAX Zシリーズ、NIKON F5等にも、

同様の「バブリーな過剰機能」が多々見られる。

つまり「派手で凄い機能があれば高く売れる」時代だったのだ。

バブル崩壊と共に、ユーザーニーズの大変革が起こり、

これらのバブリーなカメラは市場で受け入れられなくなった。

他社では、これらの過剰機能を反省し、さらに「阪神淡路大震災」

以降の1990年代後半では華美なものがむしろ嫌われた為、

綺麗さっぱり、そうした過剰機能をカメラから取り去っている。

しかし、このCANONの視線入力だけは、バブリーな機能が

そのまま残ってしまっていた訳だ、この理由は良くわからない。

(技術のライセンス供与契約等の、政治的な問題なのか??)

Clik here to view.

機能があるので、ファインダーおよびスクリーン交換は出来ない。

そして、このスクリーンが劣悪なのだ。

スクリーンは、まるでカビが生えてくすんだような感じの見え方

であり、倍率もかなり低く、ピントの山が見えず、MFが壊滅的に

困難なのは勿論の事、AFで撮っていても、なんとも気持ちが悪い。

ただし、かろうじて純正および他社レンズでもフォーカスエイド

が効くので助かる。後年のデジタルEOSでは、それすら無理だ。

(=技術的には容易であるのに「排他的仕様」となった)

ファインダー内には情報表示が少なく、上部液晶表示と分散

したり、内容が重複しているところもあり、論理的では無い。

上部液晶にしか無い表示設定を確認するには、ファインダーを

覗くカメラの構えを一々解く必要があり、これは広い意味で

「操作系」の悪化に繋がってしまう。

そして、上部液晶には照明が無く、明るい場所でしか見えない。

(注:後継機EOS 7sではイルミネーションがついた)

ファインダー内表示、液晶表示あたりの仕様は良く練れておらず、

せっかく優れた「操作系」があるのに、ここで矛盾が生じて、

完成度を若干落としている。

そもそも「操作系」と「表示系」は、設計技能のレベルが

違いすぎて、同じ人(チーム)が設計したとは思えない・・

加えて、ファインダーをアナログTV画面、PCの画面等に

向けると、絞り値などのLED表示がチラついてしまう。

このチラつきの周期は、画面の走査線などの電子的な周波数と

連動しているように感じるので、輝度変化を検出する回路設計上

で、外部環境に影響されてしまう欠陥(未対策)があると思う。

(=現代技術用語で言えば、「ロバストでは無い」という事だ)

ここまで述べて来た通り、まあつまり、ファインダーや表示系

の全般が本機EOS 7の欠点である。

Clik here to view.

本機に限らないが、この時代(1990年代末以降)のEOS機には、

SIGMA製のEFマウントレンズのうち、1990年代前半迄のものが

使えない。

撮影した瞬間にエラーとなったり、AFが効かなかったりするのだ。

この問題は続くデジタルEOS機でも残っている。

また、1990年代前半の銀塩EOS機では起こらない。

考えられる事は、CANON側がレンズからボディに情報伝達を

行うプロトコル(通信方式)を、この時代に変更してしまった

という事だ。で、勿論、その事はSIGMAや他のレンズメーカーに

伝える必要は無い、各社は自社レンズだけの動作保証をすれば

良い訳で、各レンズメーカーは勝手にEOSマウント用等の

レンズを作っているだけだ。

しかし、うがった見方をすれば、サードパーティ(他社)製の

レンズの台頭が、この1990年代後半位から起こった為、

それを「自社レンズが売れない」と、良く思わなかったCANONが

意地悪をして情報伝達の仕組みを変更したのかもしれない。

メーカー同士の戦い、とすれば、まあ、ありうる話だ。

しかし、ユーザー側から見たらどうか?

これまで愛用していたSIGMA製のレンズが、新しいEOSに買い換え

たら全く使えなくなるのだ、これは極めて迷惑な話である。

でも、誰が悪いのだ? が、どこにも文句を言う事は出来ない。

「製品仕様は予告なく変更する場合がある」事は、日進月歩の

電気電子製品ならば常識だ。(しかし、CANONやSIGMAから

公式アナウンスは欲しかった、それがユーザーに対する責務

であろう、それを「うやむや」にしたから腹立たしいのだ)

そして、SIGMAも当然、すぐに新しいEOSに対応できるように

レンズ側の通信方式を変更、その後の時代のSIGMA製レンズと

EOS機の組み合わせは全く問題無いし、今時の最新SIGMAレンズ

を本機EOS 7に装着した場合でも、問題なく動く。

(なお、一部のデジタルEOS機と、SIGMAや他社レンズでも、

フォーカスエイドが効かない、露出が狂う、連写が遅い等の、

深刻な問題が起こるケースが、現代に至るまで続いている)

(それと、本件に限らず、こういう状況が良くあるので、

古いカメラを処分しずらくなって来ている。同時代のカメラと

レンズを組合わせないと、まともに動作しないケースがあるのだ)

ちなみに今回の記事では、本機EOS 7に不釣合いなEF85mm/f1.2L

を装着(およびシミュレート)しているが、このレンズはEOS機

以外に簡易アダプターで装着すると、MFでのピントリングが廻らない

(ピント合わせ不能)と言う、互換性という側面からの重欠点を

持つレンズだ。(注:後年のSTM仕様レンズでも全く同様だが、

EF初期では、こういう課題を持つレンズは、さほど多く無い)

これら互換性関連の問題は、行き場の無い怒りが募るばかりだ。

ユーザーの事を全く考えずに、自分(自社)の都合や利益

ばかり考える事は、CANONに限らず他のメーカーでも同様だ。

いったいなぜ、カメラ業界は仲が悪く、メーカーを超えた

「標準化」が何十年たっても出来ないのであろうか・・?

なお、ファインダーの欠点を除いて、他社互換性の無さの問題に

ついては、CANONの問題であり、本機EOS 7自身の欠点では無い。

総合的には本機ではファインダー以外に大きな欠点は特になく、

基本的には、なかなか優れたカメラであると思うし、

特に、他の銀塩EOS機と比べた場合は、本機EOS 7の優秀さが

飛びぬけて目立つ。

Clik here to view.

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

CANON EOS 7 (2000年)

【基本・付加性能】★★★★

【操作性・操作系】★★★★☆

【ファインダー 】★★

【感触性能全般 】★★★

【質感・高級感 】★★★

【マニアック度 】★★★★

【エンジョイ度 】★★☆

【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:32,000円)

【完成度(当時)】★★★★☆

【歴史的価値 】★★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.4点

事前の予想通り、比較的好評価となった。

優れている点は、勿論操作系であり、そして基本性能も高く、

銀塩最後のEOS機(それは正確には後継機のEOS 7sだが)として

完成度も高く、マニアック度と歴史的価値も若干加点した。

弱点は、まずはファインダーだが、まあでも、正直言えば

ここは他の銀塩EOSでも、デジタルEOSでも同様だ。

MFや他社系レンズを使った際の実用度の低さは、趣味的撮影に

全く向かず、AFレンズで業務上等の撮影を行う場合以外では、

EOS機は基本的には役に立たない。

本来このEOS 7は、実用上、使っていて気持ち良い点が多く

「エンジョイ度」が高いカメラなのであるが、これを使う度に

「SIGMAを使えなくした」とか不満が出るので、申し訳ないが

エンジョイ度を当初評価の3.5点から1点減点して2.5点とした。

まあそれは、本機EOS 7の責任では無いが・・

もし、現代において銀塩EOSを必要とする場合は、最大の

お勧め機種である。これを買わずして何を買うのか?と・・

中古価格もさほど高価では無く、軽く1万円を切る事であろう。

後継機EOS 7sとの性能的差異は多くないので本機でも十分だ。

次回記事では、引き続き第四世代の銀塩一眼レフを紹介する。