本シリーズでは、写真撮影に係わる用語で、主に本ブログの

範囲でのみ使われたり、あまり一般的では無い専門用語を

解説している。ちなみに、本ブログでは「写真や光学の

世界では用語統一が出来ていない」と、いつも憂いている

状況だが、新技術や新概念が次々と出てくるのは当然だ、

しかし、その際に、ちゃんと「用語の定義」が出来て居ない

事が問題点であり、曖昧な定義や、明らかに間違った用語が

そのまま広まってしまう事は、大きな課題だと思っている。

だから、新用語を作る場合は、それと同時に、しっかり定義

も決める事が肝要だ、

今回からは「補足編」として、第17回記事までの本編では

紹介しそびれていた「小ネタ」や「新ネタ」等を取り上げる。

なお、この「補足編」は、とりあえずは十数回続く予定だが、

新ネタはどんどん増えていく為、不定期長期連載としておく。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19364696.jpg]()

今回第18回目は、補足編~システム編Part4という事で、

カメラやレンズ関連の用語をとりあげる。

なお、補足編は基本的に「小ネタ」をメインとする為、

項目(用語)数は多目に、個々の解説は若干少な目とする。

<機器・システム> Part 4

★アサイナブル(ダイヤル)

やや専門的な一般的用語。

Assignableとは「割り当てが可能」と言う意味だ。

カメラの場合では、デジタル(電子)ダイヤルや、

Fnボタン等において、その機能の設定が固定では無く、

ユーザーの利用状況に応じて、ユーザー自身がこれらの

ダイヤルやボタン等に任意の設定項目を割り振れる機能を

指す。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19364690.jpg]()

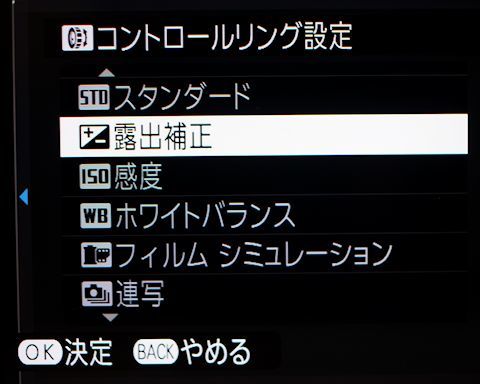

上写真は、デジタルコンパクト機、FUJIFILM XQ1(2013年)

の「アサイナブル・ダイヤル」である。

このXQ1の場合、レンズ根元の無限回転式電子ダイヤルを

「コントロールリング」と呼び、ここに、絞り値、露出補正、

ISO感度、ホワイトバランス、連写モード、ズーム焦点距離、

フィルムシミュレーションの設定機能のいずれかをアサイン

(割り当て)可能である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19364670.jpg]()

この機種以外にも、近年のデジタル機全般で、このような

アサイナブルダイヤルの機能を持つカメラが増えてきている。

ところで、XQ1の連写モード設定は、高速、低速、ブラケット、

単写等、一般的なメニューから変更する内容と同じなのだが、

もしこれが「秒あたりの連写コマ数の任意変更機能」であれば、

そういう機能は高速連写一眼レフ(CANON EOS 7D MarkⅡや

NIKON D500等)での業務撮影用途では非常に役に立つであろう

と思われる。が、残念ながら今のところ連写コマ数(速度)を

連写中に変更可能な操作系を持つカメラは存在しない模様だ。

(注:このXQ1やPENTAX KPでも、連写速度のアサインは可能だが

連写中にそれらを廻しても、連写速度は変更されない)

この例のような「実用的な操作系」の概念が、いつまでも

発達しないのは残念な話だ。

それから、XQ1のコントロールリングを始めとする、様々な

アサイナブルダイヤルは、いずれも通常は単一の機能しか

アサインできない。

例えばこれを「動的アサイナブルダイヤル」にすれば、

きっと非常に使いやすいカメラになるだろう。

これはすなわち、複数の機能をアサインして順次それらを

呼び出せるように、操作系を改良する、という意味だ。

(注:XQ1で「スタンダード」を選択すると、若干の動的要素を

持つのだが、一般操作での露出補正ボタン等と併用する

必要がある為、あまり効率化はされ無い)

簡単な例を挙げれば、コントロールリングに複数の機能を

以下のようにアサインする。

1番機能、手動ズーム

2番機能、露出補正

3番機能、ISO感度

・・まあこれくらいで良いであろう、あまり多くても

逆に使いにくくなる。

で、これらの機能は、最後に使用した機能をメモリーするか、

又は常に1番から開始するかは、カスタムファンクション等

で設定できれば良い。

機能の選択は単一ボタンの場合は循環型で1→2→3→1→ の

ように変化し、2ボタン(シーソースイッチや方向キー)の

場合は、どちら向きにも順次機能を呼び出せるようになる。

さて、これをどのように使うか?と言えば、まず1番の

手動ズームで画角を調整、ここで露出補正が必要ならば

右手のスイッチ等で2番機能を呼び出して、左手は同じ

コントロールリングを触ったまま、シームレスに露出補正

操作に移行できる。

この時、シャッター速度に問題があれば(高速シャッター

限界を超える、または、手ブレ限界速度を下回る)、さらに

3番機能のISO感度調整を呼び出して、それを調整すればよい。

この操作系であれば、無限回転式ダイヤルであるコントロール

リングの特徴を最大に活かせるし、ほとんど右手も左手も

指動線を固定したままで、カメラ設定を効率的かつ合理的に

行える。

まあ、本来こういう機能が欲しいのであるが、残念ながら

こうした利用法はビギナー層には絶対に無理であり、

限られた中上級者のみが使いこなせるという感じであろう。

・・と言うのも、ここに書いた操作系に近いレベルのものは、

SONY NEX-7(2012)での、トライ(トリプル)ダイヤル+

ナビゲーション・ボタンにおいて、既に「動的UI」が実装

されていた。で、その機能はカスタマイズを行う事で

さらに使いやすい操作系となるが、実際のNEX-7ユーザーで

それをカスタマイズしている、またはそもそも動的にこれを

使用しているという話は、まず聞いた事が無い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19364669.jpg]()

まあつまり「複雑すぎる」という風に思われていたのだろう。

結果的にNEX-7は好評価も得られず、続く後継機α7シリーズや

α6000系列では、機能を固定した「静的UI」にダウングレード

されてしまったのだ。

(他の同様な例として、1990年代前半のPENTAX銀塩AF一眼の

Zシリーズでの「ハイパー操作系」も、ユーザーに理解されず

1990年代後半のMZシリーズでは安易な操作系に落とされた。

だが、2000年代でのPENTAXデジタル一眼でハイパー操作系は

復活している。ユーザー層のレベルが上がったという事か?

あるいは、それを「付加価値」と考えての実装なのか?)

で、つまりNEX-7はユーザーの誰も使いこなせかった、という

お粗末な話であり、せっかくの優れた操作系設計思想が

台無しだ。これはもう全面的にユーザー側の責任だろう。

そもそもNEX-7クラスの高度なカメラは、初級中級層が安易に

使うカメラでは無い、だから上級者向けの操作系が搭載されて

いる事は、カメラの設計コンセプト上、何ら間違いでは無い。

ただ、この時代2010年代前半から「高級機をビギナー層が

欲しがる」という風潮が出てしまったため、製品コンセプトが

正しくても、マーケティング的コンセプトは間違っていた訳だ。

ちなみにFUJI XQ1も安価なコンパクト機ながら中上級者向けの

高機能カメラである、ビギナー層がフルオートのモードでしか

撮らないのであれば、この機種を使う意味が全く無い。

コンパクトやミラーレス機に限らず、デジタル一眼レフでも、

高価な上級機種を、ビギナー層がありがたがって買う事が

最大の課題なのだろう。複雑な機能は、使いこなせない事が

明白であるから、平易だが非効率的な操作系仕様にしたり、

ロック機構等の様々な余計な安全対策が必要になってしまう。

こういう事がカメラ設計技術や撮影技法の発展を妨げて

しまうのだ。操作系レベルの低いカメラは決して「使い易い」

カメラでは無い事は言うまでも無い。

そして、フルオートでしか撮らないならば、高機能を持つ

カメラなど、そもそも不要ではないか。

まあしかし、そういう風に高い機種にお金を使うビギナー層が

多数居る事で、現代の(縮退した)カメラ市場が、なんとか

支えられている事も事実だ。

それにしても、メーカー側においても、操作系に優れた

使い易いカメラを「作りたくても作れない」という状況は、

なんとも残念で面白く無い話だ・・

★ダイヤルとダイアル

一般用語。

円形、円盤型の回転式の操作子(入力装置)の総称。

基本的には、あくまで「操作子」であるが、古くから

一般的な機器であり、稀に円形の表示装置についても

ダイヤルと呼ばれる場合もある(メーターや文字盤等)

英語では、Dialであるが、日本語の読みは「ダイヤル」が

普通であるが。稀に本来の英語の読みに近い「ダイアル」も

使われる。(自身で、どちらかに統一しておく事が望ましい)

★プラスチッキー

やや一般的な用語。

「プラスチック製で安っぽい」というネガティブな意味で

使われる一般用語。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19365693.jpg]()

カメラにおいては、主に銀塩AF時代からの各社の普及機等に

おいて、それまでの銀塩MF高級機が金属製ボディ(外装)等で

高級感のある作りだったのに対して、プラスチック製等で

「がっかりする」「所有満足度が低い」等の否定的な意味で

使われる事が多い。

★排他的仕様

独自用語。

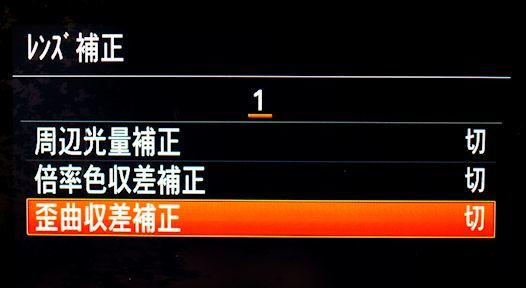

例えば、近年のデジタルカメラ(一眼レフ、ミラーレス)に

おいて、そのカメラに同一メーカー製のレンズを装着すれば

全ての機能が動作するが、他社製同マウントレンズを装着

したり、マウントアダプターを使った際に(AFはともかく)

多数の基本機能や便利機能が使えなくなってしまう事。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19365685.jpg]()

具体的には、「収差補正」「高精度・高速AF」

「フォーカスエイド」「露出の正しさ(精度)」などがある。

(また、仮に便利機能が動いたとしても、連写速度が著しく

低下する等の性能制限が生じる場合もある)

このように、同じメーカーのカメラとレンズでシステムを

組まない限り、最高の性能が発揮できないような仕様と

している事を、本ブログでは「排他的仕様」と呼ぶ。

これは自社純正のシステムに高い付加価値をつけ、他メーカー

の製品利用を排除するというビジネス的な戦略ではあるが・・

PCやIT等の新しい技術分野では、できるだけ他のシステム

との互換性を高める為の「汎用化思想」により、技術の発展を

促す方向性を取る事が近年の常識であるので、カメラ界での

「排他的思想」は、時代に逆行するイメージがあり、それが

行き過ぎたケースにおいては、個人的には「賛同できる戦略

では無い」と思っている。

そうした機器の具体例はあまり書く気はしないが、それぞれ

の機器のオーナーであれば、思い当たる節は多々あるだろう。

★三悪(三重苦)、重厚長大

独自用語。

高性能なカメラやレンズは確かに魅力的な商品ではあるが、

必ずしも長所ばかりとは限らない。

本ブログで、こうした高性能機器の問題点を挙げる時、

「三悪」または「三重苦」という表現を良く使う。

具体的には「大きく、重く、高価である」という内容だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19365680.jpg]()

または「重厚長大」と呼ぶ事もあるが、「重厚長大」には

あまりネガティブな意味は無く、単に製鉄や造船等の重工業

分野の製品や業種を指す事も多い。

「三悪」の場合は、意図的にネガティブ(否定的)な意味を

持って書いている。これについてカメラやレンズにおいては、

基本的には高性能な機材である事が望ましい、特に業務用途

撮影では絶対的に高性能機材が必須であるのだが、では何故

その事が良く無いケースがあるのか?という点では・・

趣味撮影(散歩撮影とか旅行での撮影など)では、大きく

重いと、その機材を持ち出す事がストレスになってしまい

あまり楽しめないからである。また高価な機材は、破損、故障、

盗難等のリスクがあると厳しい為、これもまたフットワークや

ハンドリング、行動範囲等を損ねてしまう原因となる。

そうした趣味撮影の場合での常用機材は、すなわち、小さく、

軽く、安価な方が望ましい訳だ。

まあ、中上級者やマニア層であれば、撮影目的に応じて

複数の用途の異なるカメラやレンズ群を多数保有している

事が当然であるから、こういう事は言わずもがなである。

だから「三悪」は、初級者層のみに向けての説明に過ぎない。

(つまり、近年の初級者層が、最初から高価な高級機材を

欲しがる傾向がとても強過ぎる事に対する警鐘の意味だ)

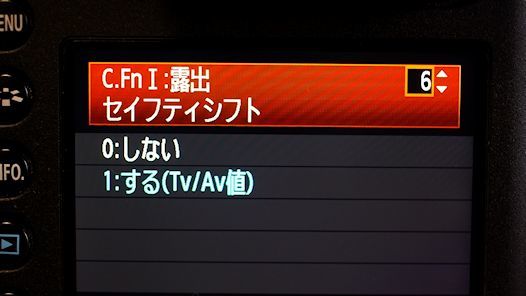

★露出安全機構

やや独自用語。

一眼レフ等のAE(自動露出)機構、特に絞り優先または

シャッター優先において、ユーザーが優先的に設定した

値に対し、もう1つの値が、カメラの性能上得られない場合

がある。

たとえば、絞り優先AEでF1.4に設定したが、その時の

シャッター速度が1/8000秒となった。しかし、そのカメラ

の最高シャッター速度が1/4000秒である場合、これでは

露出オーバーになる。

そこで、ユーザーの設定値を安全な範囲までシフトし、

F2と1/4000秒等の組み合わせを自動で得る機能の事だ。

古くはMF一眼レフがAE(自動露出)化された1970年代

より、一部の機種(MINOLTA XDやMAMIYA ZE-X)に

搭載された機能である。

その当時は、最高シャッター速度が1/1000秒程度と

貧弱な性能であり、こうした機構の必要性が高かった。

その後、AF/デジタル時代においても一部のカメラには搭載

されている機能だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19365625.jpg]()

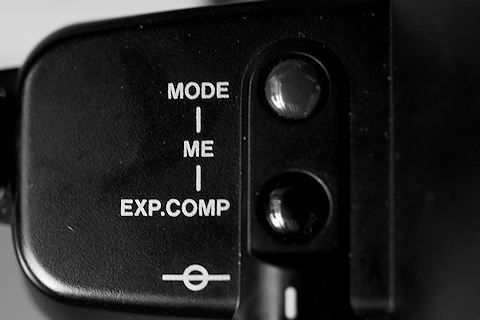

上は近年のEOSでの同様な効果を得る「セイフィティシフト」

機能である。

この他、PENTAXの一眼レフ等にも搭載されている。

まあ、現代のデジタル機においては、絞り優先AEにおいて、

高速シャッター(1/8000秒以上、電子シャッター可)と

AUTO-ISOでの低感度(50以下)の両者が搭載されていれば

この露出安全機構が無くても、殆どのケースで対応可能だと

思われるが、AUTO-ISOで100未満まで下がる機種は現代は皆無で、

そして機械シャッターと電子シャッターがシームレスに自動で

切り替わる機種も、一部のミラーレス機等、非常に稀である。

★トリガーワインダー

マニア用語。

銀塩カメラでは、撮影後のフィルムの1枚づつの巻上げ(給走)

(およびシャッターチャージ)が必須だが、これをモーターで

自動で行う(ワインダー/モータードライブ)時代(1980年代~)

より以前では、機械式レバー又は機械式ダイヤルでフィルムを

手動で巻き上げていた。

この時代以降でも、レンズ付きフィルム(写ルンです等)

といった簡素な構造のカメラでは、ダイヤルによる手動

巻き上げ方式であった。

手動巻上げの時代、少々変わった巻上げ方式としては、

まず、旧フォクトレンダー社のヴィテッサ(ビテッサ)

(1950年代)がある、これは、カメラ上部に煙突のような

長い巻上げ機構があり、これを「プランジャー」と呼ぶ。

マニアックな格好良いカメラだが、現代では中古市場でも、

あまり見かける事も無いと思われる。が、近年のTVアニメ

「有頂天家族2」では、オープニングシーンと本編内で1回、

主人公(人間に化けた狸である)が、このヴィテッサを

使って撮影、巻き上げをしているシーンが出て来る。

(欲しかったカメラだが、残念ながら所有の機会に恵まれず。

ごく最近、京都の老舗中古専門店で見かけ、あまり高価では

なかったが、「今更銀塩機はなぁ・・」と思って見送った)

後年、フォクトレンダーのブランドを取得した日本の

コシナ社では、「BESSA-T」(2001年)等において、この

「プランジャー」ではないものの、「トリガーワインダー」

という巻上げ機構が、オプション品として存在していた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19370913.jpg]()

上写真のレバー(左側)を握るとフィルム巻上げが出来る、

ボトムグリップ(右側)と併用すると、意外に使いやすく

かつ速い。慣れると秒2~3コマ程度の連続撮影も可能で、

下手な銀塩初級一眼レフやコンパクト機のワインダーよりも

速いくらいだ。

この機構は「BESSA-T」(への装着)が初めてではなく、

古くは、バルナック・ライカ(1930年代~)やM型ライカ

(1950年代~)用のオプション品「Leicavit」(ライカビット)

が存在していたし、CANON キヤノネット(1960年代)系でも

同じでは無いが、似たような下部巻上げ機構が存在している。

(キヤノネットは所有していた事があるが、トリガーワインダー

系程の速写性は得られない)

現代、デジタル時代では、勿論フィルムを巻き上げる必要は

無い為、このような機構を搭載している機種は皆無であるが、

例外的に、セイコーエプソン社が2004年~2014年頃に発売

していた、デジタル・レンジファインダー機 R-D1シリーズ

では、銀塩機同様の巻上げ機構のギミックが搭載されていた。

(ただし、一般的な巻き上げレバー型式であり、トリガー

ワインダー型式では無い)

(追記:近年に発売された、ヤシカブランドでのデジタル・

トイカメラにも巻き上げ機構が付いている模様だ→未所有)

★レリーズタイムラグ

一般用語。

シャッターボタン(レリーズボタン)を押してから、実際に

撮影が行われるまでの時間、または時間差(タイムラグ)の

事。勿論これは出来るだけ速い(短い)方が望ましい。

シャッターを切ってからすぐに撮影できないと、動体撮影等

では狙った構図が得られないとか、色々と問題なのだ。

銀塩の「写ルンです」のように、シャッターボタンが

機械式シャッターに直結しているような簡単な機構であれば

この時間差は少ないのだが、一眼レフではAE,AF,ミラー駆動

等の複雑な準備動作が必要な為、これが遅い機種も多い。

またコンパクト機ではさらに遅く、数百mS(コンマ何秒)も

遅れる機種もある。

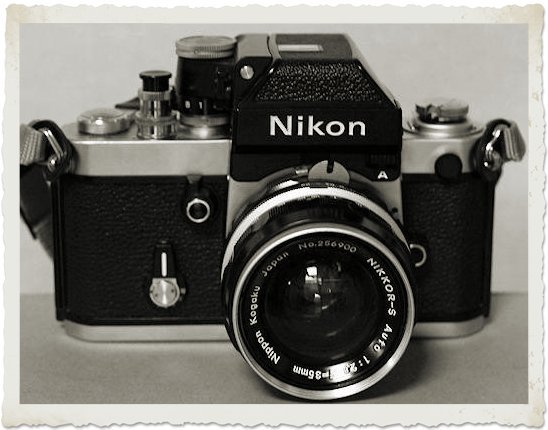

銀塩時代の一眼レフでの最速はNIKON F2(1971年)での

28mS(ミリ秒)

AFおよびデジタル一眼では、NIKON D2H (2003年)の

37mSが最速であると言われている。

(銀塩一眼第2回記事、デジタル一眼第1回記事参照)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19370962.jpg]()

ただし、固定ミラー(ペリクルミラー、後述)の特殊機が

存在する。具体的には、EOS RT(1989)の8mS、および

EOS-1N RS (1995)の6mSが例外的に速い。

(銀塩一眼第16回記事)

一眼レフがAEやAF等、様々に多機能化していくと、なかなか

レリーズタイムラグを短くする事が難しくなって来ている。

現代のデジタル一眼レフでは、例えば高速連写機の

EOS 7D MarkⅡ(2014)、NIKON D500(2016)等が、

いずれも 50mSの公称値であり、まあ、そこそこ速い。

(デジタル一眼第19回、第20回記事参照)

しかしながら、ミラー機構を持たないミラーレス機では

さすがに速く、多くは仕様上では非公開だが、概ね20mS

前後というデータもあり、これはおよそどの時代の一般的な

一眼レフよりも短いレリーズタイムラグだ。

もっとも、いくらレリーズタイムラグが短いカメラを

使ったとしても、撮影者の反応速度の方が重要であり、

動体撮影等においては、自分が想定している構図の、ちゃんと

その一瞬でシャッターを切れるかどうかが課題であろう。

(参考:人間が、陸上競技でスタートの号砲を聞いてから

体が反応する速度は200mSあたりが平均値と聞く。

ただし「今、この瞬間でシャッターを切る」という動作は

何かに反応している訳では無いので、もっと高速であろう)

この練習の為には、例えば徒歩でカメラを持ち歩いている際、

電車の踏切待ちをした場合、電車が通る構図を想定して、

その一瞬でシャッターを切る練習をする事が、かなり役に立つ。

私の場合、踏切に引っかかったら、イライラせずにカメラを

取り出して、そのカメラのレリーズタイムラグを含めて、

ピッタリの構図を狙う練習を常に行っている。

なお「そんな練習をせずに連写をすれば良いのでは?」とは

思うなかれ、例えばデジタル一眼レフで最速級の秒10コマ

連写においても、時速40km程度で動く被写体は、1秒間に

10mも進んでしまい、秒10コマでも1mも位置が異なるのだ。

勿論、時速100km以上の高速被写体では、1秒に動く距離は

数十mにも及ぶ。あるいはスポーツ撮影における、ある一瞬

(例:野球、テニスなどでの打撃やインパクトの瞬間等)では

いくら機械シャッター高速連写機でも、その一瞬にハマる

確率は極めて低い。(下のテニスの写真は、タイムラグを

意識した単写気味での中速連写撮影)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19370857.jpg]()

ただ、ごく近年のミラーレス機+電子シャッター、あるいは

4K動画エンジンを応用した秒数十コマの超高速連写機では、

こうしたある一瞬を撮れる確率も高い。だから本当にそうした

一瞬の撮影が必要な場合は、カメラの連写性能に頼るのも

良いであろう。ただし、電子シャッターでは、そのカメラの

構造によっては、場合によりローリングシャッター歪みが出る

危険性もあるし、被写体が電子ディスプレイやモニター上の

時は、走査線の周期との干渉で縞が写ってしまう時もある。

また、趣味撮影の範囲では、秒数十コマを常用してで何千枚

もの写真を撮ったら、後で選別や編集が厳しい(やりたくない)

事であろう。

だからまあ、結局のところ、自分が望むある瞬間で、できるだけ

シャッターを確実に切れるようなスキル(技能)を身につけ

なくてはならない訳だ。特にビギナー層の場合は動体の撮影を

苦手とするケースが非常に多い。が、それでは、例えば家族や

友人の出る運動会などの撮影で、上手く撮れずに困る事だろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19370801.jpg]()

それをカメラのせい(性能が低い)と思うビギナーも多いの

だろうが、このケースは100%撮り手側の問題だ。

例えばMFで、単写で、レリーズタイムラグも意識して

一発必中を狙えば、カメラ側の性能差は全く無関係である。

(上の運動会写真は、10数年前に古いデジタル一眼レフで、

MFの単写で撮影)

安易にカメラ側のAFやドライブ性能に頼らない方が良い、

という事であり、まずはスキル(技能)を鍛える事だ。

これは経験がまず必要、できるだけ沢山の動体撮影を

こなしていく事が、時間はかかるが確実な方法論だ。

また、知識も勿論必要だ、特にビギナー層が

「ワタシのカメラはシャッターが遅い」などと言うケースは、

いったい何の話をしているのか? まったく不明である。

技能よりも前に、カメラの基本知識を学ぶべきかも知れない。

★ ペリクルミラー

やや専門的な一般用語。

上記「レリーズタイムラグ」をできるだけ減らすような

コンセプトで考え出された機構である。

一眼レフでは必須の「ミラー」を半透明の「ペリクルミラー」

として、その駆動動作を不要とする仕組みだ。

古くは、CANONペリックス」(1964年)や、業務用特殊仕様機

「CANON New F-1ハイスピードモーター」(1984年)で採用例が

あり、一般機では、EOS RT(1989年、銀塩一眼第16回記事)

が最初だ(下写真)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19371993.jpg]()

また、2010年以降のSONY αフタケタ一眼レフ機でも

「トランスルーセント」ミラーという同様な機構が採用された。

(デジタル一眼第13回、第18回記事参照)

これらの機構は、 レリーズライムラグを減らせる他、副次的に

*ミラー駆動が不要で、連写速度が速くなる

*EVF型構造とすれば、ミラーレス機のような長所が得れる

(SONY αフタケタ機の場合:ファインダー像が一定の明るさで

暗くならない、露出補正やエフェクト等の効果が撮影前に

確認できる、ピーキング等のMFアシスト機能が使える、

メニュー設定がファインダー内のみで可能、等)

・・といったメリットが得られる。

まあ、あまり一般的な機構では無いのだが、メリットは大きい。

もしデジタル一眼レフが、将来別の形態に進化するとすれば、

この手法(機構)を採用するのも悪く無いかも知れない。

(ただ、その方向性を狙うと、恐らく、皆、ミラーレス機に

なってしまうのだろうが・・)

★撮影可能枚数

一般用語。

デジタルカメラ仕様には、CIPA規格(カメラ映像機器工業会

規格)の撮影可能枚数(バッテリーの持ち)が載っている。

だが、これは様々な撮影状況(例:フラッシュを何枚かに

1枚か焚く等)を混在した場合での撮影可能枚数である。

よって、フラッシュを使わず、撮影画像のモニター再生も

殆ど使わず、手ブレ補正機能も、ライブビューも使わない。

さらには、撮影後は速やかに(こまめに)電源をOFF。

カメラの設定も、メニューを選ぶ操作等をモタモタしない。

加えて、カメラを構えて(ファインダーを覗いて)からは、

あれこれ悩まずに、数秒以内にシャッターを切る、連写をする。

下手をすればAFも使わず、適宜MFを混ぜるかMF主体での撮影。

このように、徹底的にエコ(省バッテリー)な撮影技法を

用いれば、仕様書に記載の撮影可能枚数の最低5~6倍

程度は撮影する事が可能である。

(先日、イベント会場で、たまたま私と同じカメラを使っていた

中級層と思われるアマチュアカメラマンと話をしていたが、

私が「このカメラは、6000枚程度は撮れる」と言った所

「ウソでしょう? 1000枚くらいしか撮れませんよ!」と

反論された。だが、実際にそのカメラは、私が使えば、

バッテリー交換無しで6000枚は確実に撮れる。すなわち、

撮影可能枚数は利用者の使用法や技能に依存する、と言う事だ)

★Cナシ

マニアおよび流通業界用語。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19371948.jpg]()

ニコンのオールドレンズ、例えば銀塩一眼レフ用の

ニッコール銘の1960年代の物は単層(モノ)コーテイングで

あるが、同じニッコールでも1970年代からは、多層(マルチ)

コーティング化している。

この多層コートタイプのレンズは、NIKKOR-? C AUTO

という型番となっている。ここで?は、レンズ枚数を表す

アルファベット1文字であり、Hであればヘキサだから6枚、

Sであればセプタで7枚、Oはオクトで8枚構成である。

で、Cの文字は、多層コートを示す(コーテイングのCか?)

1960年代の単層コートの旧型とは同じ型番で、Cの文字の

有無だけの違いなので、マニアの間、あるいは中古流通業界

においては、単層コート版旧型ニッコールレンズを区別して

「Cナシ」と呼ぶ事が普通である。

単層コートレンズはレンズ(の透過光)が黄色味がかって

見える場合が多いが、これは恐らく単層コートが理由では

無く、一部に屈折率の高い重フリント等のガラス素材を

使っていたからではなかろうか?

その手のガラスを使ったレンズは青や紫などの短波長の透過率

が良く無い為、若干黄色に見えやすく、加えてコーティングの

膜厚を薄くして短波長の透過率を高めようとすると、この時の

コーティングの色(反射光)は琥珀色がかって見える模様だ。

で、これらの黄色く見えるレンズは、現代の発色が良い

デジタル機で使う上では、カラーバランスにおいても

殆ど問題は無いと私は思っているのだが、銀塩時代には

「黄色く見える=黄色く写る」と、ユーザー層は(誤解して)

敬遠した。

なので、それらのレンズは(安全を期して)主に白黒フィルム

で、マニア層は使っていた。

この風潮が、少しだけ誇張されて、マニアや中古流通での

常識となり、「Cの付くニッコールはカラーフィルム用、

Cナシはカラーでは使えず、モノクロフィルム専用」という

風に(間違った)認識が広まった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_19371892.jpg]()

前述のように、現代機を使うならば「Cナシ」のニッコール

でカラー撮影しても、ほとんど気にならない事であろう、

それは実際に試してみれば簡単にわかる事だ。

それに、どうしても微妙な差異が気になるのであれば

ホワイトバランスの微調整とか、撮影後の編集で色味の

調整は任意に可能だ。

単なる思い込みとか、あるいは何十年も前に、どのような

経緯で広まったかも良くわからない古い常識(風評)には

現代において、なお囚われている必要は全く無い。

疑問点があれば、自分で実際に試してみれば済む話だ。

---

さて、今回の記事はこのあたりまでで、次回もまた「補足編」

となるが、内容は未定だ。

範囲でのみ使われたり、あまり一般的では無い専門用語を

解説している。ちなみに、本ブログでは「写真や光学の

世界では用語統一が出来ていない」と、いつも憂いている

状況だが、新技術や新概念が次々と出てくるのは当然だ、

しかし、その際に、ちゃんと「用語の定義」が出来て居ない

事が問題点であり、曖昧な定義や、明らかに間違った用語が

そのまま広まってしまう事は、大きな課題だと思っている。

だから、新用語を作る場合は、それと同時に、しっかり定義

も決める事が肝要だ、

今回からは「補足編」として、第17回記事までの本編では

紹介しそびれていた「小ネタ」や「新ネタ」等を取り上げる。

なお、この「補足編」は、とりあえずは十数回続く予定だが、

新ネタはどんどん増えていく為、不定期長期連載としておく。

Clik here to view.

カメラやレンズ関連の用語をとりあげる。

なお、補足編は基本的に「小ネタ」をメインとする為、

項目(用語)数は多目に、個々の解説は若干少な目とする。

<機器・システム> Part 4

★アサイナブル(ダイヤル)

やや専門的な一般的用語。

Assignableとは「割り当てが可能」と言う意味だ。

カメラの場合では、デジタル(電子)ダイヤルや、

Fnボタン等において、その機能の設定が固定では無く、

ユーザーの利用状況に応じて、ユーザー自身がこれらの

ダイヤルやボタン等に任意の設定項目を割り振れる機能を

指す。

Clik here to view.

の「アサイナブル・ダイヤル」である。

このXQ1の場合、レンズ根元の無限回転式電子ダイヤルを

「コントロールリング」と呼び、ここに、絞り値、露出補正、

ISO感度、ホワイトバランス、連写モード、ズーム焦点距離、

フィルムシミュレーションの設定機能のいずれかをアサイン

(割り当て)可能である。

Clik here to view.

アサイナブルダイヤルの機能を持つカメラが増えてきている。

ところで、XQ1の連写モード設定は、高速、低速、ブラケット、

単写等、一般的なメニューから変更する内容と同じなのだが、

もしこれが「秒あたりの連写コマ数の任意変更機能」であれば、

そういう機能は高速連写一眼レフ(CANON EOS 7D MarkⅡや

NIKON D500等)での業務撮影用途では非常に役に立つであろう

と思われる。が、残念ながら今のところ連写コマ数(速度)を

連写中に変更可能な操作系を持つカメラは存在しない模様だ。

(注:このXQ1やPENTAX KPでも、連写速度のアサインは可能だが

連写中にそれらを廻しても、連写速度は変更されない)

この例のような「実用的な操作系」の概念が、いつまでも

発達しないのは残念な話だ。

それから、XQ1のコントロールリングを始めとする、様々な

アサイナブルダイヤルは、いずれも通常は単一の機能しか

アサインできない。

例えばこれを「動的アサイナブルダイヤル」にすれば、

きっと非常に使いやすいカメラになるだろう。

これはすなわち、複数の機能をアサインして順次それらを

呼び出せるように、操作系を改良する、という意味だ。

(注:XQ1で「スタンダード」を選択すると、若干の動的要素を

持つのだが、一般操作での露出補正ボタン等と併用する

必要がある為、あまり効率化はされ無い)

簡単な例を挙げれば、コントロールリングに複数の機能を

以下のようにアサインする。

1番機能、手動ズーム

2番機能、露出補正

3番機能、ISO感度

・・まあこれくらいで良いであろう、あまり多くても

逆に使いにくくなる。

で、これらの機能は、最後に使用した機能をメモリーするか、

又は常に1番から開始するかは、カスタムファンクション等

で設定できれば良い。

機能の選択は単一ボタンの場合は循環型で1→2→3→1→ の

ように変化し、2ボタン(シーソースイッチや方向キー)の

場合は、どちら向きにも順次機能を呼び出せるようになる。

さて、これをどのように使うか?と言えば、まず1番の

手動ズームで画角を調整、ここで露出補正が必要ならば

右手のスイッチ等で2番機能を呼び出して、左手は同じ

コントロールリングを触ったまま、シームレスに露出補正

操作に移行できる。

この時、シャッター速度に問題があれば(高速シャッター

限界を超える、または、手ブレ限界速度を下回る)、さらに

3番機能のISO感度調整を呼び出して、それを調整すればよい。

この操作系であれば、無限回転式ダイヤルであるコントロール

リングの特徴を最大に活かせるし、ほとんど右手も左手も

指動線を固定したままで、カメラ設定を効率的かつ合理的に

行える。

まあ、本来こういう機能が欲しいのであるが、残念ながら

こうした利用法はビギナー層には絶対に無理であり、

限られた中上級者のみが使いこなせるという感じであろう。

・・と言うのも、ここに書いた操作系に近いレベルのものは、

SONY NEX-7(2012)での、トライ(トリプル)ダイヤル+

ナビゲーション・ボタンにおいて、既に「動的UI」が実装

されていた。で、その機能はカスタマイズを行う事で

さらに使いやすい操作系となるが、実際のNEX-7ユーザーで

それをカスタマイズしている、またはそもそも動的にこれを

使用しているという話は、まず聞いた事が無い。

Clik here to view.

結果的にNEX-7は好評価も得られず、続く後継機α7シリーズや

α6000系列では、機能を固定した「静的UI」にダウングレード

されてしまったのだ。

(他の同様な例として、1990年代前半のPENTAX銀塩AF一眼の

Zシリーズでの「ハイパー操作系」も、ユーザーに理解されず

1990年代後半のMZシリーズでは安易な操作系に落とされた。

だが、2000年代でのPENTAXデジタル一眼でハイパー操作系は

復活している。ユーザー層のレベルが上がったという事か?

あるいは、それを「付加価値」と考えての実装なのか?)

で、つまりNEX-7はユーザーの誰も使いこなせかった、という

お粗末な話であり、せっかくの優れた操作系設計思想が

台無しだ。これはもう全面的にユーザー側の責任だろう。

そもそもNEX-7クラスの高度なカメラは、初級中級層が安易に

使うカメラでは無い、だから上級者向けの操作系が搭載されて

いる事は、カメラの設計コンセプト上、何ら間違いでは無い。

ただ、この時代2010年代前半から「高級機をビギナー層が

欲しがる」という風潮が出てしまったため、製品コンセプトが

正しくても、マーケティング的コンセプトは間違っていた訳だ。

ちなみにFUJI XQ1も安価なコンパクト機ながら中上級者向けの

高機能カメラである、ビギナー層がフルオートのモードでしか

撮らないのであれば、この機種を使う意味が全く無い。

コンパクトやミラーレス機に限らず、デジタル一眼レフでも、

高価な上級機種を、ビギナー層がありがたがって買う事が

最大の課題なのだろう。複雑な機能は、使いこなせない事が

明白であるから、平易だが非効率的な操作系仕様にしたり、

ロック機構等の様々な余計な安全対策が必要になってしまう。

こういう事がカメラ設計技術や撮影技法の発展を妨げて

しまうのだ。操作系レベルの低いカメラは決して「使い易い」

カメラでは無い事は言うまでも無い。

そして、フルオートでしか撮らないならば、高機能を持つ

カメラなど、そもそも不要ではないか。

まあしかし、そういう風に高い機種にお金を使うビギナー層が

多数居る事で、現代の(縮退した)カメラ市場が、なんとか

支えられている事も事実だ。

それにしても、メーカー側においても、操作系に優れた

使い易いカメラを「作りたくても作れない」という状況は、

なんとも残念で面白く無い話だ・・

★ダイヤルとダイアル

一般用語。

円形、円盤型の回転式の操作子(入力装置)の総称。

基本的には、あくまで「操作子」であるが、古くから

一般的な機器であり、稀に円形の表示装置についても

ダイヤルと呼ばれる場合もある(メーターや文字盤等)

英語では、Dialであるが、日本語の読みは「ダイヤル」が

普通であるが。稀に本来の英語の読みに近い「ダイアル」も

使われる。(自身で、どちらかに統一しておく事が望ましい)

★プラスチッキー

やや一般的な用語。

「プラスチック製で安っぽい」というネガティブな意味で

使われる一般用語。

Clik here to view.

おいて、それまでの銀塩MF高級機が金属製ボディ(外装)等で

高級感のある作りだったのに対して、プラスチック製等で

「がっかりする」「所有満足度が低い」等の否定的な意味で

使われる事が多い。

★排他的仕様

独自用語。

例えば、近年のデジタルカメラ(一眼レフ、ミラーレス)に

おいて、そのカメラに同一メーカー製のレンズを装着すれば

全ての機能が動作するが、他社製同マウントレンズを装着

したり、マウントアダプターを使った際に(AFはともかく)

多数の基本機能や便利機能が使えなくなってしまう事。

Clik here to view.

「フォーカスエイド」「露出の正しさ(精度)」などがある。

(また、仮に便利機能が動いたとしても、連写速度が著しく

低下する等の性能制限が生じる場合もある)

このように、同じメーカーのカメラとレンズでシステムを

組まない限り、最高の性能が発揮できないような仕様と

している事を、本ブログでは「排他的仕様」と呼ぶ。

これは自社純正のシステムに高い付加価値をつけ、他メーカー

の製品利用を排除するというビジネス的な戦略ではあるが・・

PCやIT等の新しい技術分野では、できるだけ他のシステム

との互換性を高める為の「汎用化思想」により、技術の発展を

促す方向性を取る事が近年の常識であるので、カメラ界での

「排他的思想」は、時代に逆行するイメージがあり、それが

行き過ぎたケースにおいては、個人的には「賛同できる戦略

では無い」と思っている。

そうした機器の具体例はあまり書く気はしないが、それぞれ

の機器のオーナーであれば、思い当たる節は多々あるだろう。

★三悪(三重苦)、重厚長大

独自用語。

高性能なカメラやレンズは確かに魅力的な商品ではあるが、

必ずしも長所ばかりとは限らない。

本ブログで、こうした高性能機器の問題点を挙げる時、

「三悪」または「三重苦」という表現を良く使う。

具体的には「大きく、重く、高価である」という内容だ。

Clik here to view.

あまりネガティブな意味は無く、単に製鉄や造船等の重工業

分野の製品や業種を指す事も多い。

「三悪」の場合は、意図的にネガティブ(否定的)な意味を

持って書いている。これについてカメラやレンズにおいては、

基本的には高性能な機材である事が望ましい、特に業務用途

撮影では絶対的に高性能機材が必須であるのだが、では何故

その事が良く無いケースがあるのか?という点では・・

趣味撮影(散歩撮影とか旅行での撮影など)では、大きく

重いと、その機材を持ち出す事がストレスになってしまい

あまり楽しめないからである。また高価な機材は、破損、故障、

盗難等のリスクがあると厳しい為、これもまたフットワークや

ハンドリング、行動範囲等を損ねてしまう原因となる。

そうした趣味撮影の場合での常用機材は、すなわち、小さく、

軽く、安価な方が望ましい訳だ。

まあ、中上級者やマニア層であれば、撮影目的に応じて

複数の用途の異なるカメラやレンズ群を多数保有している

事が当然であるから、こういう事は言わずもがなである。

だから「三悪」は、初級者層のみに向けての説明に過ぎない。

(つまり、近年の初級者層が、最初から高価な高級機材を

欲しがる傾向がとても強過ぎる事に対する警鐘の意味だ)

★露出安全機構

やや独自用語。

一眼レフ等のAE(自動露出)機構、特に絞り優先または

シャッター優先において、ユーザーが優先的に設定した

値に対し、もう1つの値が、カメラの性能上得られない場合

がある。

たとえば、絞り優先AEでF1.4に設定したが、その時の

シャッター速度が1/8000秒となった。しかし、そのカメラ

の最高シャッター速度が1/4000秒である場合、これでは

露出オーバーになる。

そこで、ユーザーの設定値を安全な範囲までシフトし、

F2と1/4000秒等の組み合わせを自動で得る機能の事だ。

古くはMF一眼レフがAE(自動露出)化された1970年代

より、一部の機種(MINOLTA XDやMAMIYA ZE-X)に

搭載された機能である。

その当時は、最高シャッター速度が1/1000秒程度と

貧弱な性能であり、こうした機構の必要性が高かった。

その後、AF/デジタル時代においても一部のカメラには搭載

されている機能だ。

Clik here to view.

機能である。

この他、PENTAXの一眼レフ等にも搭載されている。

まあ、現代のデジタル機においては、絞り優先AEにおいて、

高速シャッター(1/8000秒以上、電子シャッター可)と

AUTO-ISOでの低感度(50以下)の両者が搭載されていれば

この露出安全機構が無くても、殆どのケースで対応可能だと

思われるが、AUTO-ISOで100未満まで下がる機種は現代は皆無で、

そして機械シャッターと電子シャッターがシームレスに自動で

切り替わる機種も、一部のミラーレス機等、非常に稀である。

★トリガーワインダー

マニア用語。

銀塩カメラでは、撮影後のフィルムの1枚づつの巻上げ(給走)

(およびシャッターチャージ)が必須だが、これをモーターで

自動で行う(ワインダー/モータードライブ)時代(1980年代~)

より以前では、機械式レバー又は機械式ダイヤルでフィルムを

手動で巻き上げていた。

この時代以降でも、レンズ付きフィルム(写ルンです等)

といった簡素な構造のカメラでは、ダイヤルによる手動

巻き上げ方式であった。

手動巻上げの時代、少々変わった巻上げ方式としては、

まず、旧フォクトレンダー社のヴィテッサ(ビテッサ)

(1950年代)がある、これは、カメラ上部に煙突のような

長い巻上げ機構があり、これを「プランジャー」と呼ぶ。

マニアックな格好良いカメラだが、現代では中古市場でも、

あまり見かける事も無いと思われる。が、近年のTVアニメ

「有頂天家族2」では、オープニングシーンと本編内で1回、

主人公(人間に化けた狸である)が、このヴィテッサを

使って撮影、巻き上げをしているシーンが出て来る。

(欲しかったカメラだが、残念ながら所有の機会に恵まれず。

ごく最近、京都の老舗中古専門店で見かけ、あまり高価では

なかったが、「今更銀塩機はなぁ・・」と思って見送った)

後年、フォクトレンダーのブランドを取得した日本の

コシナ社では、「BESSA-T」(2001年)等において、この

「プランジャー」ではないものの、「トリガーワインダー」

という巻上げ機構が、オプション品として存在していた。

Clik here to view.

ボトムグリップ(右側)と併用すると、意外に使いやすく

かつ速い。慣れると秒2~3コマ程度の連続撮影も可能で、

下手な銀塩初級一眼レフやコンパクト機のワインダーよりも

速いくらいだ。

この機構は「BESSA-T」(への装着)が初めてではなく、

古くは、バルナック・ライカ(1930年代~)やM型ライカ

(1950年代~)用のオプション品「Leicavit」(ライカビット)

が存在していたし、CANON キヤノネット(1960年代)系でも

同じでは無いが、似たような下部巻上げ機構が存在している。

(キヤノネットは所有していた事があるが、トリガーワインダー

系程の速写性は得られない)

現代、デジタル時代では、勿論フィルムを巻き上げる必要は

無い為、このような機構を搭載している機種は皆無であるが、

例外的に、セイコーエプソン社が2004年~2014年頃に発売

していた、デジタル・レンジファインダー機 R-D1シリーズ

では、銀塩機同様の巻上げ機構のギミックが搭載されていた。

(ただし、一般的な巻き上げレバー型式であり、トリガー

ワインダー型式では無い)

(追記:近年に発売された、ヤシカブランドでのデジタル・

トイカメラにも巻き上げ機構が付いている模様だ→未所有)

★レリーズタイムラグ

一般用語。

シャッターボタン(レリーズボタン)を押してから、実際に

撮影が行われるまでの時間、または時間差(タイムラグ)の

事。勿論これは出来るだけ速い(短い)方が望ましい。

シャッターを切ってからすぐに撮影できないと、動体撮影等

では狙った構図が得られないとか、色々と問題なのだ。

銀塩の「写ルンです」のように、シャッターボタンが

機械式シャッターに直結しているような簡単な機構であれば

この時間差は少ないのだが、一眼レフではAE,AF,ミラー駆動

等の複雑な準備動作が必要な為、これが遅い機種も多い。

またコンパクト機ではさらに遅く、数百mS(コンマ何秒)も

遅れる機種もある。

銀塩時代の一眼レフでの最速はNIKON F2(1971年)での

28mS(ミリ秒)

AFおよびデジタル一眼では、NIKON D2H (2003年)の

37mSが最速であると言われている。

(銀塩一眼第2回記事、デジタル一眼第1回記事参照)

Clik here to view.

存在する。具体的には、EOS RT(1989)の8mS、および

EOS-1N RS (1995)の6mSが例外的に速い。

(銀塩一眼第16回記事)

一眼レフがAEやAF等、様々に多機能化していくと、なかなか

レリーズタイムラグを短くする事が難しくなって来ている。

現代のデジタル一眼レフでは、例えば高速連写機の

EOS 7D MarkⅡ(2014)、NIKON D500(2016)等が、

いずれも 50mSの公称値であり、まあ、そこそこ速い。

(デジタル一眼第19回、第20回記事参照)

しかしながら、ミラー機構を持たないミラーレス機では

さすがに速く、多くは仕様上では非公開だが、概ね20mS

前後というデータもあり、これはおよそどの時代の一般的な

一眼レフよりも短いレリーズタイムラグだ。

もっとも、いくらレリーズタイムラグが短いカメラを

使ったとしても、撮影者の反応速度の方が重要であり、

動体撮影等においては、自分が想定している構図の、ちゃんと

その一瞬でシャッターを切れるかどうかが課題であろう。

(参考:人間が、陸上競技でスタートの号砲を聞いてから

体が反応する速度は200mSあたりが平均値と聞く。

ただし「今、この瞬間でシャッターを切る」という動作は

何かに反応している訳では無いので、もっと高速であろう)

この練習の為には、例えば徒歩でカメラを持ち歩いている際、

電車の踏切待ちをした場合、電車が通る構図を想定して、

その一瞬でシャッターを切る練習をする事が、かなり役に立つ。

私の場合、踏切に引っかかったら、イライラせずにカメラを

取り出して、そのカメラのレリーズタイムラグを含めて、

ピッタリの構図を狙う練習を常に行っている。

なお「そんな練習をせずに連写をすれば良いのでは?」とは

思うなかれ、例えばデジタル一眼レフで最速級の秒10コマ

連写においても、時速40km程度で動く被写体は、1秒間に

10mも進んでしまい、秒10コマでも1mも位置が異なるのだ。

勿論、時速100km以上の高速被写体では、1秒に動く距離は

数十mにも及ぶ。あるいはスポーツ撮影における、ある一瞬

(例:野球、テニスなどでの打撃やインパクトの瞬間等)では

いくら機械シャッター高速連写機でも、その一瞬にハマる

確率は極めて低い。(下のテニスの写真は、タイムラグを

意識した単写気味での中速連写撮影)

Clik here to view.

4K動画エンジンを応用した秒数十コマの超高速連写機では、

こうしたある一瞬を撮れる確率も高い。だから本当にそうした

一瞬の撮影が必要な場合は、カメラの連写性能に頼るのも

良いであろう。ただし、電子シャッターでは、そのカメラの

構造によっては、場合によりローリングシャッター歪みが出る

危険性もあるし、被写体が電子ディスプレイやモニター上の

時は、走査線の周期との干渉で縞が写ってしまう時もある。

また、趣味撮影の範囲では、秒数十コマを常用してで何千枚

もの写真を撮ったら、後で選別や編集が厳しい(やりたくない)

事であろう。

だからまあ、結局のところ、自分が望むある瞬間で、できるだけ

シャッターを確実に切れるようなスキル(技能)を身につけ

なくてはならない訳だ。特にビギナー層の場合は動体の撮影を

苦手とするケースが非常に多い。が、それでは、例えば家族や

友人の出る運動会などの撮影で、上手く撮れずに困る事だろう。

Clik here to view.

だろうが、このケースは100%撮り手側の問題だ。

例えばMFで、単写で、レリーズタイムラグも意識して

一発必中を狙えば、カメラ側の性能差は全く無関係である。

(上の運動会写真は、10数年前に古いデジタル一眼レフで、

MFの単写で撮影)

安易にカメラ側のAFやドライブ性能に頼らない方が良い、

という事であり、まずはスキル(技能)を鍛える事だ。

これは経験がまず必要、できるだけ沢山の動体撮影を

こなしていく事が、時間はかかるが確実な方法論だ。

また、知識も勿論必要だ、特にビギナー層が

「ワタシのカメラはシャッターが遅い」などと言うケースは、

いったい何の話をしているのか? まったく不明である。

技能よりも前に、カメラの基本知識を学ぶべきかも知れない。

★ ペリクルミラー

やや専門的な一般用語。

上記「レリーズタイムラグ」をできるだけ減らすような

コンセプトで考え出された機構である。

一眼レフでは必須の「ミラー」を半透明の「ペリクルミラー」

として、その駆動動作を不要とする仕組みだ。

古くは、CANONペリックス」(1964年)や、業務用特殊仕様機

「CANON New F-1ハイスピードモーター」(1984年)で採用例が

あり、一般機では、EOS RT(1989年、銀塩一眼第16回記事)

が最初だ(下写真)

Clik here to view.

「トランスルーセント」ミラーという同様な機構が採用された。

(デジタル一眼第13回、第18回記事参照)

これらの機構は、 レリーズライムラグを減らせる他、副次的に

*ミラー駆動が不要で、連写速度が速くなる

*EVF型構造とすれば、ミラーレス機のような長所が得れる

(SONY αフタケタ機の場合:ファインダー像が一定の明るさで

暗くならない、露出補正やエフェクト等の効果が撮影前に

確認できる、ピーキング等のMFアシスト機能が使える、

メニュー設定がファインダー内のみで可能、等)

・・といったメリットが得られる。

まあ、あまり一般的な機構では無いのだが、メリットは大きい。

もしデジタル一眼レフが、将来別の形態に進化するとすれば、

この手法(機構)を採用するのも悪く無いかも知れない。

(ただ、その方向性を狙うと、恐らく、皆、ミラーレス機に

なってしまうのだろうが・・)

★撮影可能枚数

一般用語。

デジタルカメラ仕様には、CIPA規格(カメラ映像機器工業会

規格)の撮影可能枚数(バッテリーの持ち)が載っている。

だが、これは様々な撮影状況(例:フラッシュを何枚かに

1枚か焚く等)を混在した場合での撮影可能枚数である。

よって、フラッシュを使わず、撮影画像のモニター再生も

殆ど使わず、手ブレ補正機能も、ライブビューも使わない。

さらには、撮影後は速やかに(こまめに)電源をOFF。

カメラの設定も、メニューを選ぶ操作等をモタモタしない。

加えて、カメラを構えて(ファインダーを覗いて)からは、

あれこれ悩まずに、数秒以内にシャッターを切る、連写をする。

下手をすればAFも使わず、適宜MFを混ぜるかMF主体での撮影。

このように、徹底的にエコ(省バッテリー)な撮影技法を

用いれば、仕様書に記載の撮影可能枚数の最低5~6倍

程度は撮影する事が可能である。

(先日、イベント会場で、たまたま私と同じカメラを使っていた

中級層と思われるアマチュアカメラマンと話をしていたが、

私が「このカメラは、6000枚程度は撮れる」と言った所

「ウソでしょう? 1000枚くらいしか撮れませんよ!」と

反論された。だが、実際にそのカメラは、私が使えば、

バッテリー交換無しで6000枚は確実に撮れる。すなわち、

撮影可能枚数は利用者の使用法や技能に依存する、と言う事だ)

★Cナシ

マニアおよび流通業界用語。

Clik here to view.

ニッコール銘の1960年代の物は単層(モノ)コーテイングで

あるが、同じニッコールでも1970年代からは、多層(マルチ)

コーティング化している。

この多層コートタイプのレンズは、NIKKOR-? C AUTO

という型番となっている。ここで?は、レンズ枚数を表す

アルファベット1文字であり、Hであればヘキサだから6枚、

Sであればセプタで7枚、Oはオクトで8枚構成である。

で、Cの文字は、多層コートを示す(コーテイングのCか?)

1960年代の単層コートの旧型とは同じ型番で、Cの文字の

有無だけの違いなので、マニアの間、あるいは中古流通業界

においては、単層コート版旧型ニッコールレンズを区別して

「Cナシ」と呼ぶ事が普通である。

単層コートレンズはレンズ(の透過光)が黄色味がかって

見える場合が多いが、これは恐らく単層コートが理由では

無く、一部に屈折率の高い重フリント等のガラス素材を

使っていたからではなかろうか?

その手のガラスを使ったレンズは青や紫などの短波長の透過率

が良く無い為、若干黄色に見えやすく、加えてコーティングの

膜厚を薄くして短波長の透過率を高めようとすると、この時の

コーティングの色(反射光)は琥珀色がかって見える模様だ。

で、これらの黄色く見えるレンズは、現代の発色が良い

デジタル機で使う上では、カラーバランスにおいても

殆ど問題は無いと私は思っているのだが、銀塩時代には

「黄色く見える=黄色く写る」と、ユーザー層は(誤解して)

敬遠した。

なので、それらのレンズは(安全を期して)主に白黒フィルム

で、マニア層は使っていた。

この風潮が、少しだけ誇張されて、マニアや中古流通での

常識となり、「Cの付くニッコールはカラーフィルム用、

Cナシはカラーでは使えず、モノクロフィルム専用」という

風に(間違った)認識が広まった。

Clik here to view.

でカラー撮影しても、ほとんど気にならない事であろう、

それは実際に試してみれば簡単にわかる事だ。

それに、どうしても微妙な差異が気になるのであれば

ホワイトバランスの微調整とか、撮影後の編集で色味の

調整は任意に可能だ。

単なる思い込みとか、あるいは何十年も前に、どのような

経緯で広まったかも良くわからない古い常識(風評)には

現代において、なお囚われている必要は全く無い。

疑問点があれば、自分で実際に試してみれば済む話だ。

---

さて、今回の記事はこのあたりまでで、次回もまた「補足編」

となるが、内容は未定だ。