本シリーズでは所有しているデジタル一眼レフについて

評価を行っている。

今回は補足編として、デジタル一眼の黎明期「第0世代」に

発売された古い機種について紹介しよう。

![c0032138_07065773.jpg]()

レンズは、CANON EF 35mm/f2(初期型)を使用。

(ミラーレス・マニアックス第68回記事参照)

このシステムで撮影した写真を交えながら、本機

EOS D30の特徴について紹介していこう。

![c0032138_07062661.jpg]()

シリーズ、特にEOS 30D(2006年、本シリーズ第5回記事)

とは全くの別物である。

型番が類似していてややこしいが、逆に、D30と30Dの2機種を

同時に所有する事は、マニアックな視点から望んだ事であった。

![c0032138_07083342.jpg]()

この年は「2000年問題」(PC等の内部時計が、00年になって

時間の前後関係が狂い、誤作動の恐れがある)が話題となり、

ミレニアム&世紀末ブーム、2000円札も発行された。

携帯電話は「iモード」の実現により、後のIT化の先駆けと

なって「IT革命」も流行語となった。

音楽では「TSUNAMI」や「桜坂」が流行し(注:いずれも

TVバラエティ「未来日記」の挿入ソング)、TVドラマでは、

木村拓哉と常盤貴子主演の「ビューティフルライフ」が

平成のドラマとして最高視聴率をマークしている(41.3%、

これは2013年に「半沢直樹」の42.2%により破られた)

まあ、そういった時代である。

現在2019年から、およそ20年近くも前、人間で言えば

本機EOS D30も、そろそろ成人式を迎えて一人前という

年頃ではあるが、あいにくデジタル機器の世界では、

20年という歳月は、とてつもない時代の差を感じる。

![c0032138_07062551.jpg]()

ついて紹介しておこう。

1995年 EOS DCS3,EOS DCS1

コダックとの提携で作られた試作機的デジタル一眼レフ。

DCS3が130万画素CCDの連写タイプ。

DCS1が600万画素CCDの単写タイプである。

非常に高価であり、一般市場には殆ど流通していない。

参考:同年、MINOLTAも試作機的デジタル一眼レフ

RD-175を発売している。

1998年 EOS D2000,EOS D6000

DCSシリーズの小型化改良試作機、D2000が200万画素、

D6000が600万画素で、いずれもCCD型撮像素子。

どちらも数百万円と高価で、これらもまだ一般的な

デジタル一眼レフとは言えない。

1999年 参考:NIKON D1発売 260万画素、65万円

2000年 EOS D30(本機)

CANON初の自社開発のデジタル一眼レフ。

自社製CMOSセンサー、約300万画素。

この機種が、史上初の「民生用(一般層向け)デジタル

一眼レフ」と言えるであろう。定価は358,000円

2001年 EOS-1D

民生・業務用ハイエンドモデル、約400万画素。

最高シャッター速度1/16000秒、45点AF、秒8コマ。

銀塩EOS-1N/Vからの操作系を踏襲している。

2001年 参考:NIKON D1X発売 約530万画素

参考:NIKON D1H発売 約270万画素、秒5コマ連写機

2002年 EOS-1Ds

民生・業務用ハイエンドモデル、約1100万画素。

初のフルサイズ機。発売時95万円前後。

2002年 EOS D60

D30の改良機、自社製CMOS 約600万画素。定価は33万円

参考:NIKON D100発売、約600万画素、定価は30万円

本シリーズ記事では、この時代1998年~2002年は

「黎明期」と定義していて、「まだ実用的なレベルでの

デジタル一眼レフ登場には至っていない」という認識だ。

そうした中、注目するべきは、初めて一般ユーザー層でも

買える価格帯で、そこそこの実用性能を持つ本機EOS D30が

この時代では最大の注目製品であろう。

事実、私が最初に購入したデジタル一眼レフが本機EOS D30

である。

それでも新品価格は35万円以上と、かなり高価であったので、

3年程待って2003年頃に中古で7万円で購入している。

(なお、この頃からの市場での物価(指数)はあまり変動して

おらず、価格等は当時と今とは、ほぼ同じ感覚で捉えても良い。

ただ、2010年代から、カメラ市場縮退により、新鋭カメラや

新鋭レンズが非常に値上がりしている。これは勿論ユーザー側

から見て歓迎できる状況では無く、あまりに不条理だと見れば

「買わない」という選択肢もある。銀塩時代にも市場縮退で

値上げした時代もあり、殆どが高価格帯製品となったら、勿論

売れないので、今度は値下げが始まった。私は主に「買い控え」

で、この現代市場の異常事態を乗り切るつもりであるが、

本シリーズ第21回EOS 8000Dの記事でも紹介したように、

旧世代の初級中級機を実用機として使う検証も実施中だ)

![c0032138_07072863.jpg]()

壊れていて使えなかった訳では無く、実用性能が低くて

使用に耐えられなかった為である。

ただ、歴史的に重要な立場にある本機を紹介しないのも

好ましく無いであろう、今回は老骨に鞭打っての出動となる。

さて、本機の最大の特徴だが、「実用的な体裁をしている

初の民生用(一般向け)デジタル一眼レフ」という事だ。

それまでも前述のように、いくつかのデジタル一眼レフは

発売されていたが、いずれも試作機的かつ非常に高価であった。

まあ、NIKON D1(1999年)は、本機より少し前の発売の

実用機だが、定価65万円は依然高価すぎた。

他の試作機がいずれも銀塩フラッグシップ機等をベースと

した設計であったのが、本機EOS D30では筐体設計は

新規であり、他の(銀塩)EOS機に類似するものは見られない。

(あえて言えば、同時期の銀塩EOS 7がサイズ感としては

近いが、操作子配置などは本機とは大幅に異なっている)

で、この新規設計により、発売時のデジタル一眼レフと

しては最小、最軽量(本体のみ780g)である。

(後年のEOSフタ桁D機やEOS 6D系よりやや重く、

EOS 7D系よりやや軽い)

![c0032138_07083362.jpg]()

他の廉価版銀塩EOS機のような、プラスチッキーな安っぽさは

微塵も感じられず、かなりの高級感がある。

(ここは長所と捉えても良いであろう)

まあこれは、デジタル機として安価になったとは言え、依然

35万円以上と、当時の銀塩EOS中級機の3倍以上も高価な

カメラであった為、あまりに安っぽい作りだとユーザーから

不評を買ってしまう事への対策であろう。

この新設計により、操作子等の配置は他の(銀塩)EOS機とは

かなり異なっている。

![c0032138_07083337.jpg]()

「操作系」は変わって当然である。従来の銀塩EOS機とは、

むしろ異ならせるべきだろう。

同年2000年には、銀塩一眼レフEOS 7が発売されている、

このEOS 7は、銀塩EOS史上最良の操作系を持つ名機である。

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第26回記事、予定)

だから、当時のCANON開発陣は操作系設計については

レベルが高かったと推察されるのだが、まあでも、EOS 7と

EOS D30の開発チームは同じでは無い事であろう。

操作系の話で例を他にあげれば、銀塩一眼レフ最高の

操作系を持つ傑作機はMINOLTA α-7(2000年)である。

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第29回記事、予定)

MINOLTAはその後KONICAと経営統合、KONICA MINOLTAと

なり、2004年には同社初の民生用デジタル一眼レフα-7 Digital

を発売するが、これは銀塩α-7の操作系を踏襲してしまい、

デジタルと銀塩の操作概念は異なる為、やや使い難い機種と

なってしまった(本シリーズ第3回記事参照)

それからCANONではEOS-1D系列のデジタル最上位機において

銀塩EOS-1系列の操作系を踏襲する戦略を行った。

(銀塩一眼レフ第14回記事EOS-1HS参照)

これはEOS-1/Dの主要ユーザーが職業写真家層であった為で

業務用途での機材使用利便性(これまでのつちかった熟練の

カメラ操作を、ほぼそのままデジタル機でも活用できる)

を保つ、という戦略であったと思われるが・・

個人的には、この製品コンセプトには賛同できなかった。

高性能機であればある程、新しい機能等での操作系への

配慮や改良は必須だと思ったからだ。

この為、私の感覚では、EOS-1D系列のハイエンド機は決して

使いやすい機体だとは思えず、さらに年月が経つにつれて

その思いは大きくなった(他機や他社機がどんどんと新しい

操作系を搭載していく事で、1D系列のビハインドが目立つ)

なので私は、EOS-1D系列の機体を1台も購入していない。

まあ、所有してもいないカメラの事をあれこれ書く事は

本ブログの主旨に反するので、これくらい迄にしておこう。

![c0032138_07072884.jpg]()

まあ、2000年当時ではデジタル撮影がどのような撮り方を

するのかは、開発側も利用側も誰もわかっていなかったので

操作系の未成熟はやむを得ない。

繰り返すが、当時のCANONは「操作系設計」については高い

レベルであった(例:銀塩EOS 7) だから技術的な未成熟では

なく、あくまで新分野のデジタル撮影技法に誰もノウハウを

持っていない状態であっただけだ。

しかし幸いな事に、あまり不条理な迄の致命的な操作系の

欠点は本機EOS D30には無い。まあ若干使い難い、という程度

であり、逆に2004年頃に各社から発売された「第一世代」の

デジタル一眼レフは、本機の仕様や操作系を大いに参考にして

開発されただろうから、本機EOS D30は先駆け的な立場として、

良くやっている方だとも思える。

それから、本機はCANON初の自社製CMOS撮像センサーを

搭載した機種であり、その後のEOSの販売戦略において、

自社製CMOSを競争力の原点とする(例:コストを下げられる、

フルサイズ化、独自機能(デュアルピクセルCMOS AF等)の

搭載を自在に行える等=これはCMOSがシステムオンチップ

構造からなる事が所以である)戦略を開始できた事は、

歴史的に価値のある事だ。

まあ、10年や15年も未来のデジタル技術水準を考慮しないと、

CMOS自社開発の英断は、なかなか出来なかった事であろう・・

(注:その開発を行うには、莫大な費用が必要だからだ)

この当時の銀塩カメラメーカーでは、この先のデジタル時代で

やっていけるかどうか?その不安の塊であっただろうし、事実、

この後数年間で、いくつかのカメラメーカーが(デジタル)市場

から撤退してしまっている。それほどまでに「激変期」であった

のだが、カメラの見かけ上では、フィルムが無くなった位でしか

差異が無かった為、大多数のユーザー層は、デジタル化での

事業構造変革の重大さに全く気がついていなかった時代であった。

オピニオン(意見)を発信する立場の、職業写真家層、市場関係者、

評論家層、上級マニア層に至るまで、全てが「デジタルの素人」で

あった為、まったくもって酷い混迷の時代でもあった・・

---

さて、他の本機の特徴であるが、実はあまり無い。

後で仕様(スペック)を掲載するが、現代の感覚からすると

とてつもなく古く低性能に感じてしまう。本機発売から僅か

20年弱しか経っていないのに、隔世の感がある。

だが、カタログスペックには現れ難い独自の特徴を1つ上げる

ならば、それは本機独特の「発色傾向」である。

具体的には青空の発色が気持ちよい色味だ。

![c0032138_07072874.jpg]()

画像処理エンジンの、ある意味欠点であり性能的限界でもある。

と言うのも、一般被写体全般においてカラーバランスが悪く、

当時の本機のユーザー層は「黄色く写る」等と言い、この発色

傾向は世間的にも嫌われていたのだ。

だが、実際には致命的という程酷くは無い。本機の背面モニター

が黄色や青味がかった表示画質である事も多々関連している

だろう。モニターのサイズも解像度も低く、カラーバランスが

悪すぎる。しかし、モニター液晶の画像品質が良好になるのは、

概ね2006年前後の機種からであり、この時代ではやむを得ない。

で、モニター再生画像と記録画像が異なる事は当たり前であるが

2000年当時、銀塩機から持ち替えたばかりのユーザー層では

まだまだそういう基本的な事を理解していない人も多数居たのだ。

(これは銀塩時代からの上級者や職業写真家でも同様であった、

デジタルに関しては、まだ誰も原理がわかっていない時代だ。

したがって、当時の評価記事等の情報は、レベルが低すぎて、

現代から見ると噴飯ものであり、そうした古い情報は、現代に

おいては全く参考にする必要は無い。→参照してはならない)

そして、この時代のやや後のCANON製デジタルコンパクト機、

IXY L(2003),IXY L2(2004)にも似たような強い青味の

発色傾向が見られる(デジタルコンパクト第1回記事参照)

また他社においても2000年代前半のオリンパスデジタル一眼

E-300(故障廃棄)や、RICOH GR Digital初期型(2005、

コンパクト第2回記事)位までの期間で、同様の青色発色

傾向を持つ機体が色々とある。

これら他の機種は、CANON製CMOSではなくCCD機だ。

だからセンサーそのものの問題と言うよりは、カラーフィルター

とか、当時の画像処理エンジンまで含めた発色傾向の性能

(限界)なのか、あるいは、ある程度そういった「味付け」を

狙ったコンセプトかも知れない。

(例:「オリンパスブルー」は、この時代に有名になった)

なお、これらの青味の強い発色のカメラ群は、それより短波長の

「紫色」や「菫(すみれ)色」の発色には優れないので念の為。

(すなわち短波長域で感度低下する事への増強(エンハンス)

の技術的な方法論に限界があった、という事だったのか??

ただまあ、装着レンズの特性も影響するので、複雑な話だ)

本機では発色そのものよりも、Dレンジが狭い事も気になる、

つまり明部から暗部までの階調表現が不足している。

(当時の初期CMOSでの受光部面積比率の低さが問題なのか?)

で、本機EOS D30では、そうした未完成な発色や階調傾向を

欠点と思わず、装着レンズ特性も含めて、逆に活用する事が

できるのであれば、現代機ではなかなか得難い独特な描写を得る

事が可能だ。(下写真のみ、SIGMA AF24/1.8との組み合わせ)

![c0032138_07072911.jpg]()

勿論これは、その後のデジタル一眼レフを色々と知った上での

話であり、そういう視点からは、古い時代の本機に数多くの

弱点が目についてしまうのはやむを得ない。

時代が違うので、あまり弱点を色々と挙げるのもフェアでは

無いと思う為、最小限にとどめておこう。

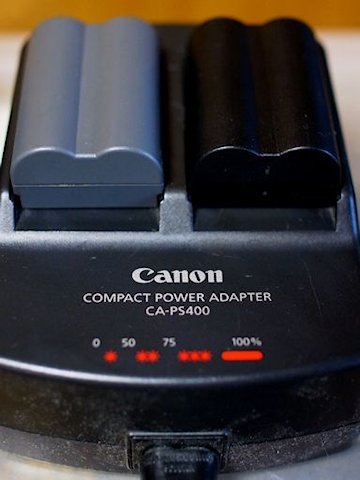

で、最大の弱点は、バッテリー消費が速い事である。

まあ、1990年代後半に一眼レフよりも先行して市場投入が

開始された各社のコンパクト・デジタル機でも同様な問題が

あって、およそ数十枚撮影するだけで、電池切れになって

しまうような機種が殆どであった。まあ本機はもっと持つが、

1日の撮影には足りないだろう・・

(注:2000年代前半のPENTAX機では、電池切れへの対策で

コンパクトでも一眼レフでも単三電池を使用する機種が多い)

ただ、当時はまだ銀塩時代でもあった。35mm判フィルムでは、

24~36枚撮りというのが普通だ。中上級層や撮影派マニアで

あれば、1日に複数本のフィルム消費も十分に有りえたが、

一般的には1日に1本撮影する、という程度であった時代なので、

デジタル機の電池切れが早くても、あまり問題にはなって

いなかった。

本機EOS D30の時代2000年では他に比較する一眼レフの対象が

無いのでなんとも言えないが、それでもバッテリー消費は速く、

通常の撮影状況で数百枚(200~300枚程度)で消耗する。

ちなみに、画像保存フォルダーは100枚毎に自動更新される

ので、コピー時にうっとうしい(近年のEOS機では、1万枚

毎の更新だ)

で、この対策の為か、付属のバッテリー充電器は2個が入る

仕様となっている。

![c0032138_07083329.jpg]()

なってから、次のバッテリーの充電が始まるという仕様だ。

これはまあ、どうせあまり高速(急速)に充電できる類の

バッテリーでは無いので、本機を使用する前日の晩などから

一晩かけて、2個のバッテリーを順次充電しておく、という

ような使用法なのであろう。

で、バッテリー消費の問題がある為、本機をあまり主力では

使う事が出来なかった。本機を持ち出す場合には、必ず他の

銀塩機や、第一世代(2003年頃~)のデジタル機と併用

する必要がある。さもないと、途中でバッテリー切れになったら

銀塩時代のようにコンビニ等で交換電池を購入するという訳にも

行かず、完全にお手上げだからだ。(予備バッテリーの準備は

必須であるが、2個使ってもやや不安だ)

この弱点は実用的に深刻で、本機の総撮影枚数は約1万枚と、

後年に私が定義する「1枚3円の法則」に達していない。

だから、もっと撮影して「元を取る」必要性はずっと感じて

いたのだが、いかんせん「黎明期」のカメラであり、実用的

には殆ど使えなかった事が課題であった。

なお、この後の第一世代のデジタル一眼レフ(2004年前後)は、

NIKON D70、CANON EOS 20D等、非常にバッテリーの持ちが

良い(1000枚程度は撮れる)機種が多く、本機の直後の時代に、

バッテリー自体の改良と、カメラ本体の低消費電力化が同時に

実現されたのであろう。この技術革新は、あまり目立たないが、

「デジタル一眼レフを実用的に使える機材とした」という

意味で非常に有益であったと思う。

(注:前述のPENTAXでも、2006年頃から、単三電池から

専用バッテリー化された。が、後年の機種で、専用バッテリー

と単三電池の、どちらでもいける物もある)

ちなみに、本機EOS D30のバッテリーは、その後のEOS 20Dや

EOS 30Dと同じ系列のBP-511型(注:改良型の511A型では無い)

である。A型であっても使えない事は無いのだが、バッテリー

消費が速い事は本体側の問題なので、対策にはならない。

それと、現代においてこの機種を使ってみると、当時よりも

あまり消費が速く無い事にも気付いた。これはデジタル最初期

では、画像再生やメニュー選択など、使う側にも余計な操作が

多かった点もあるだろう。今時であれば、もう画像再生などで

一々撮れたかどうかを確認する習慣は利用者側には無くなって

いるし、バッテリーを消費させない設定や技法も様々にある。

ちなみに、多くのデジタルカメラ仕様では、CIPA(カメラ映像

機器工業会規格)としての撮影可能枚数が載っているが、

これはフラッシュ等を適宜混ぜて使った時の平均的な値であり

ノーフラッシュかつ連写等で実用撮影をする際には、この記載

仕様の5~6倍程度持たせる事が、使用時の目標値となっている。

つまり、1000枚撮影可能の仕様であれば6000枚程度まで

持たせる事が理想だ、これは条件が合えば無理な話では無い。

![c0032138_07074658.jpg]()

主力機がEOS 20DからEOS 30Dと変わっていき、さらに後年

には、EOS 7D/6D系列が主力となっていく上で、本機

EOS D30の出番は皆無となってしまっていく。

ただ、EOS 30D(2006年)の発売時には本機EOS D30と30D

の型番が極めて類似している事が、マニア的視点からは興味

深かった。よって後年、EOS 20Dを長年の酷使による故障で

代替する際に、EOS 40Dも50Dも発売されていたのに、あえて

型番が似ているEOS 30Dを選んだ次第であった。

(EOS 30Dは本シリーズ第5回記事で紹介済み)

![c0032138_07074744.jpg]()

まず、前述のように発色傾向や階調表現が悪い事だ。

画像パラメーターはカメラ本体内では変更する事が出来ない。

この為、一般被写体の撮影にはあまり向かない。

ただ、その事は、2000年代であれば「色味が悪い」と切り捨てて

しまえる事なのだが、現代2010年代末では、他の多くのデジタル

機が、極めて優れた描写力を持つため、むしろ本機の特性は

希少に思え、そこが個性や表現としての差別化要因になる。

すなわち、他の記事でも良く書く事だが、

「世の中がHi-Fi(高忠実性)化すれば、Lo-Fi文化が生まれる」

という事である。

![c0032138_07074668.jpg]()

むしろ目新しい、つまり世間で言う「一周回って格好良い」

という感覚だ。思えば、ファッション界、音楽界、興業界等の

流行分野でも、およそ20年から30年で、同様なスタイルの

流行が再燃する傾向がある。(流行20年周期説)

まあ、それと同じ事が、いよいよデジタルカメラ界にも

起こってくると言う事であろうか・・?

(まさかとは思うが、クラッシック・デジカメのブームが

来たりして・・汗 いやいや、十分有り得る話だ)

なお、第一次銀塩中古カメラブーム(1990年代末頃)では、

およそ20年~30年前の銀塩カメラ(NIKON F2やF3,CANON

新旧F-1、ライカMシリーズ等)が大人気であり、やはりこれも

ある意味「流行20年周期」に関連するのかも知れない。

それから、歴史的な「カメラの変遷」全体を見ていくと、

レンジファインダー機、銀塩MF一眼レフ、銀塩コンパクト機、

銀塩AF一眼レフ、デジタルコンパクト機のいずれも、およそ

20年前後の期間だけ展開され、その後は世情や技術の変化

(例:デジタル化等)で終息してしまっているように思われる。

これが流行周期に関連があるのか、それとも単なる技術革新の

結果なのか、この件については、もう少し歴史や技術の調査や

検証を行った上で、また他記事で紹介しよう。

そしてデジタル一眼レフも、本機EOS D30の時代からそろそろ

20年が経過する、現代機では機能の進化もピークに達し、

加えてデジタル一眼レフの市場は、ユーザー層が想像したり、

曖昧にメーカー発表されている状況よりも、ずっと深刻に

縮退している(実販売数は往年の半分以下だ)よって、もう

新たな形態のカメラに変遷する事が必須なのかも知れない。

(ミラーレス機は、その普及が2010年頃とすれば、上記

「20年期間説」からは、まだまだ進化の余地は残されている。

特に2018年には、多数のフルサイズ・ミラーレス機が発売・

発表された為、これらが将来的に一眼レフの代替となる

可能性は非常に高いのだが・・ 高価すぎるそれら新鋭機は

果たしてユーザー層に受け入れられているのだろうか・・?)

さて、古い時代のカメラゆえの「Lo-Fi」(低忠実度)に

ついては、「エフェクト」(画像加工処理)と組み合わせると、

様々な個性的表現が得られて非常に面白い。

だが、本機EOS D30には残念ながら、まだエフェクト機能は

搭載されていない。それがデジタル一眼レフに搭載されるのは

10数年後の、2010年代前半頃からなのである。

本シリーズ記事ではカメラ本体の機能のみで撮影した写真を

掲載しているルールであるが、以下、1枚だけ、PCでレタッチ

(編集)してエフェクトを加えてみよう。

![c0032138_07080990.jpg]()

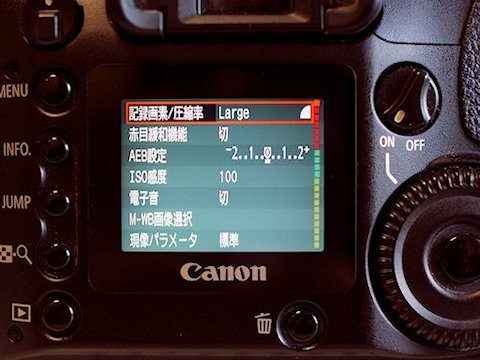

やはり無視できない。メニュー構成はダラダラと長く続く

だけであり、そもそも操作子の配置も無秩序だ。

それから、AUTO-ISOが無いのに、ISO感度変更ボタンが無く、

背面ダイヤルの中央ボタンにこの機能をアサインするしか無い。

![c0032138_07084654.jpg]()

(フタケタ機)では、その後も、こうした単純メニュー構造は

続き、それが若干改善されるのはEOS 40D(2007年)の

時代からだ(メニューがタブ化=階層化された)

その後は、2010年前後より、中級機EOSフタケタ機や、上級機

EOS 6D/7Dシリーズ等で様々な操作系の小改良は続いている。

(メニュー操作に関しては「マイメニュー」機能が有益だ)

![c0032138_07084637.jpg]()

いない事は確かではあるが、それでも2010年代の新鋭機種

(例:EOS 7D MarkⅡ,2014年、本シリーズ第19回記事)

では、私の評価リストでは、デジタルEOS機で初めて、

操作性・操作系を減点せず、加点の評価(3.5点)となった。

さて、こうして冷静に評価してみると、本機EOS D30の

実用性における不満点は、「バッテリー消費」と「絵作り」の

2点のみである事がわかってきた。

他の要素は、全般的に古い仕様・性能である事は確かだが

あまり重欠点と呼べるものでは無いかも知れない。

それに、バッテリーも絵作りの課題も、前述のように回避して

いく技法や用途が存在する。

今回、本機をある意味「再評価」できた事は良い機会であった

10年以上休眠していたカメラではあるが、また、たまに使って

あげる事としようか。

余談だが、これはまるでSF小説で、不治の病にかかった登場

人物が「冷凍睡眠」で未来に向かい、発達した医学をもって、

その病気を治療するというプロット(シナリオ)のような

話である。

この手(冷凍睡眠、コールドスリープ、人工冬眠等)の

筋書きのSF小説は、かなり多いのであるが、その中でも

傑作と呼ばれる小説は、ロバート・A・ハインラインの

「夏への扉」(1956年)であろうか。

「鉄腕アトム」と同じ頃の、古い時代のSF小説であるが、

後年に読んでも古さをあまり感じさせず、非常に面白い。

同時代かやや前後のSF小説、「タイムマシン」(HGウェルズ)

「アルジャーノンに花束を」や「2001年宇宙の旅」、そして

「ブレードランナー」(アンドロイドは電気羊の夢を見るか)

が、映画やドラマなどで何度も映像化された事とは異なり、

「夏への扉」の映像化作品は無い模様だ(注:舞台公演は

近年あったとの事)

これを映像化(映画化)してもらいたいとは希望するが、まあ、

今となっては60年以上も前の作品だ、近未来の時代設定が

難しい(原作通りではイメージが古すぎる、かといってここを

変えると、原作の雰囲気が損なわれる)かも知れない。

また、日本の時間旅行SF小説では、「マイナス・ゼロ」

(1965年初出、広瀬正)が、かなりの逸品(傑作)だ。

こちらも映像化はされていない、あまり一般に知られていない

作品だとは思うが、熱心なファンは多い。このプロットは

現代でも十分に通用するので、埋もれているのは勿体無いと思う。

作品中に昭和初期のカメラ市場の話も色々出て来る、カメラ

マニアにもオススメだ! (注:本作品は、近いうちに他記事で

追加説明をする)

余談が長くなった・・ 本機EOS D30の仕様については、

まるでタイムマシンや冷凍睡眠で、時代を飛び越えてきた

イメージが強くある機体だ。まあ実際に10年以上の「冷凍睡眠」

を本機に対して行ってしまった私の側の状況もあるのだが、

それはともかく、今となっては、むしろ新鮮な感覚を得れる

事がなかなか面白い。

![c0032138_07080964.jpg]()

<CANON EOS D30 (2000年)仕様>

撮像素子:APS-C型CMOS(レンズ表記焦点距離の1.6倍換算)

有効画素数:約311万画素

最高シャッター速度:1/4000秒

ファインダー:倍率0.88倍(換算) 視野率95%

AF性能:測距点3点(中央がクロスタイプ)

ドライブ性能:連写 秒3コマ、

連続撮影枚数、最大8コマ

ISO感度:100~1600(AUTO ISO無し)

内蔵手ブレ補正:無し

ローパスフィルター:有り

液晶モニター:1.8型 約11万画素

フラッシュ:内蔵GN12、シンクロ速度1/200秒

記録メディア:CFカード

電源:専用バッテリーBP-511型1個使用

重量:780g(本体のみ)

発売時価格:358,000円

---

まあ、やはり仕様的な古さを感じるのはやむを得ない。

特に、画素数、AF、ドライブ系の性能は貧弱であり、

現代機と比べて大きく劣る。中でもドライブ系はちょっと

厳しく、高速なCFカード使用ながら、ほんの数枚連写する

だけでも、「busy」表示が出て書き込みに時間がかかり、

作動停止、なかなか次の撮影が始められない。

まあしかし、現代機の画素数やAF性能は、本当にそれが必要な

性能なのか否かは、もう一度良く考えてみる事も重要だろう。

本機でも一応写真は撮れる。

あるいは本機を、よりマニアックな使い方をするのであれば、

マウントアダプターを介して「オールドレンズ母艦」とする

使い方も考えられる。

![c0032138_07080867.jpg]()

(レンズはミラーレス・マニアックス第36回記事参照)

このようなオールドレンズの場合、本機EOS D30のAF性能が

貧弱な点は気にならなくなる。

ただし、他のEOS機同様、この状態ではフォーカスエイド

機能は動作しない(=これは排他的仕様であり、重欠点だ。

ちなみに同年2000年発売の銀塩機EOS 7では他社レンズでも、

フォーカスエイドが効く。2000年頃よりCANON機は、他社製

レンズを殆ど使えなくする戦略を取った→後述)

また、スクリーンが低性能で、MFでは良くピントを外して

しまうが、後年のEOS初級機より、まだマシな状況である。

(例:EOS 8000Dは本機より15年後の機体だが、そうした

新しい機種でも、MF性能は壊滅的であり、絶対と言って

いい程ピントが合わない)

![c0032138_07080961.jpg]()

適宜助長され、面白い使い方であろう。

勿論、エフェクト編集用の素材としての使い道もある。

![c0032138_07080959.jpg]()

CANON EOS機(銀塩、デジタル。本機EOS D30を含む)では、

これ以前の時代(1990年代)のSIGMA製EF(EOS)マウントレンズ

は、装着したり撮影するとエラーとなって使用ができない。

これは他の記事でも説明したがEOS側でSIGMA製レンズを受け付け

ないような情報伝達プロトコルの変更を行ったからであろう。

後年のSIGMA製のレンズであれば問題無くEOS機に装着可能だ。

CANONの2000年前後の機種のカメラ開発陣あるいは経営陣

には他社製品との連携を拒む「排他的仕様」のコンセプトが

強すぎて、現代的視点からは褒められた状況ではない。

----

今回記事では本機に対応する銀塩名機の紹介は無しとし、

最後に本機CANON EOS D30の総合評価をしてみよう。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★☆

【描写力・表現力】★★★

【操作性・操作系】★★☆

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★☆

【購入時コスパ 】★ (中古購入価格:70,000円)

【完成度(当時)】★☆

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.5点

やはり残念ながら低得点だ。

まあ、黎明期のデジタル一眼レフであり、時代が古いので様々な

技術的・仕様的な未成熟による欠点を持つ事はやむを得ない。

だが、特筆すべきは「歴史的価値」であり、初の民生用のデジタル

一眼レフやCANON初の自社製CMOS搭載機として、これは非常に高い。

これに関連して、「マニアック度」の評価も高くなっている。

![c0032138_07084611.jpg]()

思われ、ここの減点は最小限だ。

描写力は褒められたものでは無いが、「青空専用機」として

独自の利用法があったり、今となっては貴重なLo-Fi描写も

得られる為、むしろ表現力が高いと見なして減点していない。

なお、現在本機の中古市場での入手性は殆ど無い。

あったとすれば、数千円というのが妥当な相場であると思う。

ただまあ、そもそも勿論、現代において性能的に使える機体では

無く、とてつもなく古い「博物館行き」的なカメラではある。

歴史的価値や、マニアック度からの視点以外には一般ユーザー

における実用価値は皆無に等しいので、必死にこれを探すような

機体では無いであろう。

では今回の補足編記事はここまでで、本編(カメラの発売年順)

の方は、PENTAX KP(2017年)迄で中断しているが、また2017年

以降に発売された機種群を入手してから再開する。

評価を行っている。

今回は補足編として、デジタル一眼の黎明期「第0世代」に

発売された古い機種について紹介しよう。

レンズは、CANON EF 35mm/f2(初期型)を使用。

(ミラーレス・マニアックス第68回記事参照)

このシステムで撮影した写真を交えながら、本機

EOS D30の特徴について紹介していこう。

シリーズ、特にEOS 30D(2006年、本シリーズ第5回記事)

とは全くの別物である。

型番が類似していてややこしいが、逆に、D30と30Dの2機種を

同時に所有する事は、マニアックな視点から望んだ事であった。

この年は「2000年問題」(PC等の内部時計が、00年になって

時間の前後関係が狂い、誤作動の恐れがある)が話題となり、

ミレニアム&世紀末ブーム、2000円札も発行された。

携帯電話は「iモード」の実現により、後のIT化の先駆けと

なって「IT革命」も流行語となった。

音楽では「TSUNAMI」や「桜坂」が流行し(注:いずれも

TVバラエティ「未来日記」の挿入ソング)、TVドラマでは、

木村拓哉と常盤貴子主演の「ビューティフルライフ」が

平成のドラマとして最高視聴率をマークしている(41.3%、

これは2013年に「半沢直樹」の42.2%により破られた)

まあ、そういった時代である。

現在2019年から、およそ20年近くも前、人間で言えば

本機EOS D30も、そろそろ成人式を迎えて一人前という

年頃ではあるが、あいにくデジタル機器の世界では、

20年という歳月は、とてつもない時代の差を感じる。

ついて紹介しておこう。

1995年 EOS DCS3,EOS DCS1

コダックとの提携で作られた試作機的デジタル一眼レフ。

DCS3が130万画素CCDの連写タイプ。

DCS1が600万画素CCDの単写タイプである。

非常に高価であり、一般市場には殆ど流通していない。

参考:同年、MINOLTAも試作機的デジタル一眼レフ

RD-175を発売している。

1998年 EOS D2000,EOS D6000

DCSシリーズの小型化改良試作機、D2000が200万画素、

D6000が600万画素で、いずれもCCD型撮像素子。

どちらも数百万円と高価で、これらもまだ一般的な

デジタル一眼レフとは言えない。

1999年 参考:NIKON D1発売 260万画素、65万円

2000年 EOS D30(本機)

CANON初の自社開発のデジタル一眼レフ。

自社製CMOSセンサー、約300万画素。

この機種が、史上初の「民生用(一般層向け)デジタル

一眼レフ」と言えるであろう。定価は358,000円

2001年 EOS-1D

民生・業務用ハイエンドモデル、約400万画素。

最高シャッター速度1/16000秒、45点AF、秒8コマ。

銀塩EOS-1N/Vからの操作系を踏襲している。

2001年 参考:NIKON D1X発売 約530万画素

参考:NIKON D1H発売 約270万画素、秒5コマ連写機

2002年 EOS-1Ds

民生・業務用ハイエンドモデル、約1100万画素。

初のフルサイズ機。発売時95万円前後。

2002年 EOS D60

D30の改良機、自社製CMOS 約600万画素。定価は33万円

参考:NIKON D100発売、約600万画素、定価は30万円

本シリーズ記事では、この時代1998年~2002年は

「黎明期」と定義していて、「まだ実用的なレベルでの

デジタル一眼レフ登場には至っていない」という認識だ。

そうした中、注目するべきは、初めて一般ユーザー層でも

買える価格帯で、そこそこの実用性能を持つ本機EOS D30が

この時代では最大の注目製品であろう。

事実、私が最初に購入したデジタル一眼レフが本機EOS D30

である。

それでも新品価格は35万円以上と、かなり高価であったので、

3年程待って2003年頃に中古で7万円で購入している。

(なお、この頃からの市場での物価(指数)はあまり変動して

おらず、価格等は当時と今とは、ほぼ同じ感覚で捉えても良い。

ただ、2010年代から、カメラ市場縮退により、新鋭カメラや

新鋭レンズが非常に値上がりしている。これは勿論ユーザー側

から見て歓迎できる状況では無く、あまりに不条理だと見れば

「買わない」という選択肢もある。銀塩時代にも市場縮退で

値上げした時代もあり、殆どが高価格帯製品となったら、勿論

売れないので、今度は値下げが始まった。私は主に「買い控え」

で、この現代市場の異常事態を乗り切るつもりであるが、

本シリーズ第21回EOS 8000Dの記事でも紹介したように、

旧世代の初級中級機を実用機として使う検証も実施中だ)

壊れていて使えなかった訳では無く、実用性能が低くて

使用に耐えられなかった為である。

ただ、歴史的に重要な立場にある本機を紹介しないのも

好ましく無いであろう、今回は老骨に鞭打っての出動となる。

さて、本機の最大の特徴だが、「実用的な体裁をしている

初の民生用(一般向け)デジタル一眼レフ」という事だ。

それまでも前述のように、いくつかのデジタル一眼レフは

発売されていたが、いずれも試作機的かつ非常に高価であった。

まあ、NIKON D1(1999年)は、本機より少し前の発売の

実用機だが、定価65万円は依然高価すぎた。

他の試作機がいずれも銀塩フラッグシップ機等をベースと

した設計であったのが、本機EOS D30では筐体設計は

新規であり、他の(銀塩)EOS機に類似するものは見られない。

(あえて言えば、同時期の銀塩EOS 7がサイズ感としては

近いが、操作子配置などは本機とは大幅に異なっている)

で、この新規設計により、発売時のデジタル一眼レフと

しては最小、最軽量(本体のみ780g)である。

(後年のEOSフタ桁D機やEOS 6D系よりやや重く、

EOS 7D系よりやや軽い)

他の廉価版銀塩EOS機のような、プラスチッキーな安っぽさは

微塵も感じられず、かなりの高級感がある。

(ここは長所と捉えても良いであろう)

まあこれは、デジタル機として安価になったとは言え、依然

35万円以上と、当時の銀塩EOS中級機の3倍以上も高価な

カメラであった為、あまりに安っぽい作りだとユーザーから

不評を買ってしまう事への対策であろう。

この新設計により、操作子等の配置は他の(銀塩)EOS機とは

かなり異なっている。

「操作系」は変わって当然である。従来の銀塩EOS機とは、

むしろ異ならせるべきだろう。

同年2000年には、銀塩一眼レフEOS 7が発売されている、

このEOS 7は、銀塩EOS史上最良の操作系を持つ名機である。

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第26回記事、予定)

だから、当時のCANON開発陣は操作系設計については

レベルが高かったと推察されるのだが、まあでも、EOS 7と

EOS D30の開発チームは同じでは無い事であろう。

操作系の話で例を他にあげれば、銀塩一眼レフ最高の

操作系を持つ傑作機はMINOLTA α-7(2000年)である。

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第29回記事、予定)

MINOLTAはその後KONICAと経営統合、KONICA MINOLTAと

なり、2004年には同社初の民生用デジタル一眼レフα-7 Digital

を発売するが、これは銀塩α-7の操作系を踏襲してしまい、

デジタルと銀塩の操作概念は異なる為、やや使い難い機種と

なってしまった(本シリーズ第3回記事参照)

それからCANONではEOS-1D系列のデジタル最上位機において

銀塩EOS-1系列の操作系を踏襲する戦略を行った。

(銀塩一眼レフ第14回記事EOS-1HS参照)

これはEOS-1/Dの主要ユーザーが職業写真家層であった為で

業務用途での機材使用利便性(これまでのつちかった熟練の

カメラ操作を、ほぼそのままデジタル機でも活用できる)

を保つ、という戦略であったと思われるが・・

個人的には、この製品コンセプトには賛同できなかった。

高性能機であればある程、新しい機能等での操作系への

配慮や改良は必須だと思ったからだ。

この為、私の感覚では、EOS-1D系列のハイエンド機は決して

使いやすい機体だとは思えず、さらに年月が経つにつれて

その思いは大きくなった(他機や他社機がどんどんと新しい

操作系を搭載していく事で、1D系列のビハインドが目立つ)

なので私は、EOS-1D系列の機体を1台も購入していない。

まあ、所有してもいないカメラの事をあれこれ書く事は

本ブログの主旨に反するので、これくらい迄にしておこう。

まあ、2000年当時ではデジタル撮影がどのような撮り方を

するのかは、開発側も利用側も誰もわかっていなかったので

操作系の未成熟はやむを得ない。

繰り返すが、当時のCANONは「操作系設計」については高い

レベルであった(例:銀塩EOS 7) だから技術的な未成熟では

なく、あくまで新分野のデジタル撮影技法に誰もノウハウを

持っていない状態であっただけだ。

しかし幸いな事に、あまり不条理な迄の致命的な操作系の

欠点は本機EOS D30には無い。まあ若干使い難い、という程度

であり、逆に2004年頃に各社から発売された「第一世代」の

デジタル一眼レフは、本機の仕様や操作系を大いに参考にして

開発されただろうから、本機EOS D30は先駆け的な立場として、

良くやっている方だとも思える。

それから、本機はCANON初の自社製CMOS撮像センサーを

搭載した機種であり、その後のEOSの販売戦略において、

自社製CMOSを競争力の原点とする(例:コストを下げられる、

フルサイズ化、独自機能(デュアルピクセルCMOS AF等)の

搭載を自在に行える等=これはCMOSがシステムオンチップ

構造からなる事が所以である)戦略を開始できた事は、

歴史的に価値のある事だ。

まあ、10年や15年も未来のデジタル技術水準を考慮しないと、

CMOS自社開発の英断は、なかなか出来なかった事であろう・・

(注:その開発を行うには、莫大な費用が必要だからだ)

この当時の銀塩カメラメーカーでは、この先のデジタル時代で

やっていけるかどうか?その不安の塊であっただろうし、事実、

この後数年間で、いくつかのカメラメーカーが(デジタル)市場

から撤退してしまっている。それほどまでに「激変期」であった

のだが、カメラの見かけ上では、フィルムが無くなった位でしか

差異が無かった為、大多数のユーザー層は、デジタル化での

事業構造変革の重大さに全く気がついていなかった時代であった。

オピニオン(意見)を発信する立場の、職業写真家層、市場関係者、

評論家層、上級マニア層に至るまで、全てが「デジタルの素人」で

あった為、まったくもって酷い混迷の時代でもあった・・

---

さて、他の本機の特徴であるが、実はあまり無い。

後で仕様(スペック)を掲載するが、現代の感覚からすると

とてつもなく古く低性能に感じてしまう。本機発売から僅か

20年弱しか経っていないのに、隔世の感がある。

だが、カタログスペックには現れ難い独自の特徴を1つ上げる

ならば、それは本機独特の「発色傾向」である。

具体的には青空の発色が気持ちよい色味だ。

画像処理エンジンの、ある意味欠点であり性能的限界でもある。

と言うのも、一般被写体全般においてカラーバランスが悪く、

当時の本機のユーザー層は「黄色く写る」等と言い、この発色

傾向は世間的にも嫌われていたのだ。

だが、実際には致命的という程酷くは無い。本機の背面モニター

が黄色や青味がかった表示画質である事も多々関連している

だろう。モニターのサイズも解像度も低く、カラーバランスが

悪すぎる。しかし、モニター液晶の画像品質が良好になるのは、

概ね2006年前後の機種からであり、この時代ではやむを得ない。

で、モニター再生画像と記録画像が異なる事は当たり前であるが

2000年当時、銀塩機から持ち替えたばかりのユーザー層では

まだまだそういう基本的な事を理解していない人も多数居たのだ。

(これは銀塩時代からの上級者や職業写真家でも同様であった、

デジタルに関しては、まだ誰も原理がわかっていない時代だ。

したがって、当時の評価記事等の情報は、レベルが低すぎて、

現代から見ると噴飯ものであり、そうした古い情報は、現代に

おいては全く参考にする必要は無い。→参照してはならない)

そして、この時代のやや後のCANON製デジタルコンパクト機、

IXY L(2003),IXY L2(2004)にも似たような強い青味の

発色傾向が見られる(デジタルコンパクト第1回記事参照)

また他社においても2000年代前半のオリンパスデジタル一眼

E-300(故障廃棄)や、RICOH GR Digital初期型(2005、

コンパクト第2回記事)位までの期間で、同様の青色発色

傾向を持つ機体が色々とある。

これら他の機種は、CANON製CMOSではなくCCD機だ。

だからセンサーそのものの問題と言うよりは、カラーフィルター

とか、当時の画像処理エンジンまで含めた発色傾向の性能

(限界)なのか、あるいは、ある程度そういった「味付け」を

狙ったコンセプトかも知れない。

(例:「オリンパスブルー」は、この時代に有名になった)

なお、これらの青味の強い発色のカメラ群は、それより短波長の

「紫色」や「菫(すみれ)色」の発色には優れないので念の為。

(すなわち短波長域で感度低下する事への増強(エンハンス)

の技術的な方法論に限界があった、という事だったのか??

ただまあ、装着レンズの特性も影響するので、複雑な話だ)

本機では発色そのものよりも、Dレンジが狭い事も気になる、

つまり明部から暗部までの階調表現が不足している。

(当時の初期CMOSでの受光部面積比率の低さが問題なのか?)

で、本機EOS D30では、そうした未完成な発色や階調傾向を

欠点と思わず、装着レンズ特性も含めて、逆に活用する事が

できるのであれば、現代機ではなかなか得難い独特な描写を得る

事が可能だ。(下写真のみ、SIGMA AF24/1.8との組み合わせ)

勿論これは、その後のデジタル一眼レフを色々と知った上での

話であり、そういう視点からは、古い時代の本機に数多くの

弱点が目についてしまうのはやむを得ない。

時代が違うので、あまり弱点を色々と挙げるのもフェアでは

無いと思う為、最小限にとどめておこう。

で、最大の弱点は、バッテリー消費が速い事である。

まあ、1990年代後半に一眼レフよりも先行して市場投入が

開始された各社のコンパクト・デジタル機でも同様な問題が

あって、およそ数十枚撮影するだけで、電池切れになって

しまうような機種が殆どであった。まあ本機はもっと持つが、

1日の撮影には足りないだろう・・

(注:2000年代前半のPENTAX機では、電池切れへの対策で

コンパクトでも一眼レフでも単三電池を使用する機種が多い)

ただ、当時はまだ銀塩時代でもあった。35mm判フィルムでは、

24~36枚撮りというのが普通だ。中上級層や撮影派マニアで

あれば、1日に複数本のフィルム消費も十分に有りえたが、

一般的には1日に1本撮影する、という程度であった時代なので、

デジタル機の電池切れが早くても、あまり問題にはなって

いなかった。

本機EOS D30の時代2000年では他に比較する一眼レフの対象が

無いのでなんとも言えないが、それでもバッテリー消費は速く、

通常の撮影状況で数百枚(200~300枚程度)で消耗する。

ちなみに、画像保存フォルダーは100枚毎に自動更新される

ので、コピー時にうっとうしい(近年のEOS機では、1万枚

毎の更新だ)

で、この対策の為か、付属のバッテリー充電器は2個が入る

仕様となっている。

なってから、次のバッテリーの充電が始まるという仕様だ。

これはまあ、どうせあまり高速(急速)に充電できる類の

バッテリーでは無いので、本機を使用する前日の晩などから

一晩かけて、2個のバッテリーを順次充電しておく、という

ような使用法なのであろう。

で、バッテリー消費の問題がある為、本機をあまり主力では

使う事が出来なかった。本機を持ち出す場合には、必ず他の

銀塩機や、第一世代(2003年頃~)のデジタル機と併用

する必要がある。さもないと、途中でバッテリー切れになったら

銀塩時代のようにコンビニ等で交換電池を購入するという訳にも

行かず、完全にお手上げだからだ。(予備バッテリーの準備は

必須であるが、2個使ってもやや不安だ)

この弱点は実用的に深刻で、本機の総撮影枚数は約1万枚と、

後年に私が定義する「1枚3円の法則」に達していない。

だから、もっと撮影して「元を取る」必要性はずっと感じて

いたのだが、いかんせん「黎明期」のカメラであり、実用的

には殆ど使えなかった事が課題であった。

なお、この後の第一世代のデジタル一眼レフ(2004年前後)は、

NIKON D70、CANON EOS 20D等、非常にバッテリーの持ちが

良い(1000枚程度は撮れる)機種が多く、本機の直後の時代に、

バッテリー自体の改良と、カメラ本体の低消費電力化が同時に

実現されたのであろう。この技術革新は、あまり目立たないが、

「デジタル一眼レフを実用的に使える機材とした」という

意味で非常に有益であったと思う。

(注:前述のPENTAXでも、2006年頃から、単三電池から

専用バッテリー化された。が、後年の機種で、専用バッテリー

と単三電池の、どちらでもいける物もある)

ちなみに、本機EOS D30のバッテリーは、その後のEOS 20Dや

EOS 30Dと同じ系列のBP-511型(注:改良型の511A型では無い)

である。A型であっても使えない事は無いのだが、バッテリー

消費が速い事は本体側の問題なので、対策にはならない。

それと、現代においてこの機種を使ってみると、当時よりも

あまり消費が速く無い事にも気付いた。これはデジタル最初期

では、画像再生やメニュー選択など、使う側にも余計な操作が

多かった点もあるだろう。今時であれば、もう画像再生などで

一々撮れたかどうかを確認する習慣は利用者側には無くなって

いるし、バッテリーを消費させない設定や技法も様々にある。

ちなみに、多くのデジタルカメラ仕様では、CIPA(カメラ映像

機器工業会規格)としての撮影可能枚数が載っているが、

これはフラッシュ等を適宜混ぜて使った時の平均的な値であり

ノーフラッシュかつ連写等で実用撮影をする際には、この記載

仕様の5~6倍程度持たせる事が、使用時の目標値となっている。

つまり、1000枚撮影可能の仕様であれば6000枚程度まで

持たせる事が理想だ、これは条件が合えば無理な話では無い。

主力機がEOS 20DからEOS 30Dと変わっていき、さらに後年

には、EOS 7D/6D系列が主力となっていく上で、本機

EOS D30の出番は皆無となってしまっていく。

ただ、EOS 30D(2006年)の発売時には本機EOS D30と30D

の型番が極めて類似している事が、マニア的視点からは興味

深かった。よって後年、EOS 20Dを長年の酷使による故障で

代替する際に、EOS 40Dも50Dも発売されていたのに、あえて

型番が似ているEOS 30Dを選んだ次第であった。

(EOS 30Dは本シリーズ第5回記事で紹介済み)

まず、前述のように発色傾向や階調表現が悪い事だ。

画像パラメーターはカメラ本体内では変更する事が出来ない。

この為、一般被写体の撮影にはあまり向かない。

ただ、その事は、2000年代であれば「色味が悪い」と切り捨てて

しまえる事なのだが、現代2010年代末では、他の多くのデジタル

機が、極めて優れた描写力を持つため、むしろ本機の特性は

希少に思え、そこが個性や表現としての差別化要因になる。

すなわち、他の記事でも良く書く事だが、

「世の中がHi-Fi(高忠実性)化すれば、Lo-Fi文化が生まれる」

という事である。

むしろ目新しい、つまり世間で言う「一周回って格好良い」

という感覚だ。思えば、ファッション界、音楽界、興業界等の

流行分野でも、およそ20年から30年で、同様なスタイルの

流行が再燃する傾向がある。(流行20年周期説)

まあ、それと同じ事が、いよいよデジタルカメラ界にも

起こってくると言う事であろうか・・?

(まさかとは思うが、クラッシック・デジカメのブームが

来たりして・・汗 いやいや、十分有り得る話だ)

なお、第一次銀塩中古カメラブーム(1990年代末頃)では、

およそ20年~30年前の銀塩カメラ(NIKON F2やF3,CANON

新旧F-1、ライカMシリーズ等)が大人気であり、やはりこれも

ある意味「流行20年周期」に関連するのかも知れない。

それから、歴史的な「カメラの変遷」全体を見ていくと、

レンジファインダー機、銀塩MF一眼レフ、銀塩コンパクト機、

銀塩AF一眼レフ、デジタルコンパクト機のいずれも、およそ

20年前後の期間だけ展開され、その後は世情や技術の変化

(例:デジタル化等)で終息してしまっているように思われる。

これが流行周期に関連があるのか、それとも単なる技術革新の

結果なのか、この件については、もう少し歴史や技術の調査や

検証を行った上で、また他記事で紹介しよう。

そしてデジタル一眼レフも、本機EOS D30の時代からそろそろ

20年が経過する、現代機では機能の進化もピークに達し、

加えてデジタル一眼レフの市場は、ユーザー層が想像したり、

曖昧にメーカー発表されている状況よりも、ずっと深刻に

縮退している(実販売数は往年の半分以下だ)よって、もう

新たな形態のカメラに変遷する事が必須なのかも知れない。

(ミラーレス機は、その普及が2010年頃とすれば、上記

「20年期間説」からは、まだまだ進化の余地は残されている。

特に2018年には、多数のフルサイズ・ミラーレス機が発売・

発表された為、これらが将来的に一眼レフの代替となる

可能性は非常に高いのだが・・ 高価すぎるそれら新鋭機は

果たしてユーザー層に受け入れられているのだろうか・・?)

さて、古い時代のカメラゆえの「Lo-Fi」(低忠実度)に

ついては、「エフェクト」(画像加工処理)と組み合わせると、

様々な個性的表現が得られて非常に面白い。

だが、本機EOS D30には残念ながら、まだエフェクト機能は

搭載されていない。それがデジタル一眼レフに搭載されるのは

10数年後の、2010年代前半頃からなのである。

本シリーズ記事ではカメラ本体の機能のみで撮影した写真を

掲載しているルールであるが、以下、1枚だけ、PCでレタッチ

(編集)してエフェクトを加えてみよう。

やはり無視できない。メニュー構成はダラダラと長く続く

だけであり、そもそも操作子の配置も無秩序だ。

それから、AUTO-ISOが無いのに、ISO感度変更ボタンが無く、

背面ダイヤルの中央ボタンにこの機能をアサインするしか無い。

(フタケタ機)では、その後も、こうした単純メニュー構造は

続き、それが若干改善されるのはEOS 40D(2007年)の

時代からだ(メニューがタブ化=階層化された)

その後は、2010年前後より、中級機EOSフタケタ機や、上級機

EOS 6D/7Dシリーズ等で様々な操作系の小改良は続いている。

(メニュー操作に関しては「マイメニュー」機能が有益だ)

いない事は確かではあるが、それでも2010年代の新鋭機種

(例:EOS 7D MarkⅡ,2014年、本シリーズ第19回記事)

では、私の評価リストでは、デジタルEOS機で初めて、

操作性・操作系を減点せず、加点の評価(3.5点)となった。

さて、こうして冷静に評価してみると、本機EOS D30の

実用性における不満点は、「バッテリー消費」と「絵作り」の

2点のみである事がわかってきた。

他の要素は、全般的に古い仕様・性能である事は確かだが

あまり重欠点と呼べるものでは無いかも知れない。

それに、バッテリーも絵作りの課題も、前述のように回避して

いく技法や用途が存在する。

今回、本機をある意味「再評価」できた事は良い機会であった

10年以上休眠していたカメラではあるが、また、たまに使って

あげる事としようか。

余談だが、これはまるでSF小説で、不治の病にかかった登場

人物が「冷凍睡眠」で未来に向かい、発達した医学をもって、

その病気を治療するというプロット(シナリオ)のような

話である。

この手(冷凍睡眠、コールドスリープ、人工冬眠等)の

筋書きのSF小説は、かなり多いのであるが、その中でも

傑作と呼ばれる小説は、ロバート・A・ハインラインの

「夏への扉」(1956年)であろうか。

「鉄腕アトム」と同じ頃の、古い時代のSF小説であるが、

後年に読んでも古さをあまり感じさせず、非常に面白い。

同時代かやや前後のSF小説、「タイムマシン」(HGウェルズ)

「アルジャーノンに花束を」や「2001年宇宙の旅」、そして

「ブレードランナー」(アンドロイドは電気羊の夢を見るか)

が、映画やドラマなどで何度も映像化された事とは異なり、

「夏への扉」の映像化作品は無い模様だ(注:舞台公演は

近年あったとの事)

これを映像化(映画化)してもらいたいとは希望するが、まあ、

今となっては60年以上も前の作品だ、近未来の時代設定が

難しい(原作通りではイメージが古すぎる、かといってここを

変えると、原作の雰囲気が損なわれる)かも知れない。

また、日本の時間旅行SF小説では、「マイナス・ゼロ」

(1965年初出、広瀬正)が、かなりの逸品(傑作)だ。

こちらも映像化はされていない、あまり一般に知られていない

作品だとは思うが、熱心なファンは多い。このプロットは

現代でも十分に通用するので、埋もれているのは勿体無いと思う。

作品中に昭和初期のカメラ市場の話も色々出て来る、カメラ

マニアにもオススメだ! (注:本作品は、近いうちに他記事で

追加説明をする)

余談が長くなった・・ 本機EOS D30の仕様については、

まるでタイムマシンや冷凍睡眠で、時代を飛び越えてきた

イメージが強くある機体だ。まあ実際に10年以上の「冷凍睡眠」

を本機に対して行ってしまった私の側の状況もあるのだが、

それはともかく、今となっては、むしろ新鮮な感覚を得れる

事がなかなか面白い。

<CANON EOS D30 (2000年)仕様>

撮像素子:APS-C型CMOS(レンズ表記焦点距離の1.6倍換算)

有効画素数:約311万画素

最高シャッター速度:1/4000秒

ファインダー:倍率0.88倍(換算) 視野率95%

AF性能:測距点3点(中央がクロスタイプ)

ドライブ性能:連写 秒3コマ、

連続撮影枚数、最大8コマ

ISO感度:100~1600(AUTO ISO無し)

内蔵手ブレ補正:無し

ローパスフィルター:有り

液晶モニター:1.8型 約11万画素

フラッシュ:内蔵GN12、シンクロ速度1/200秒

記録メディア:CFカード

電源:専用バッテリーBP-511型1個使用

重量:780g(本体のみ)

発売時価格:358,000円

---

まあ、やはり仕様的な古さを感じるのはやむを得ない。

特に、画素数、AF、ドライブ系の性能は貧弱であり、

現代機と比べて大きく劣る。中でもドライブ系はちょっと

厳しく、高速なCFカード使用ながら、ほんの数枚連写する

だけでも、「busy」表示が出て書き込みに時間がかかり、

作動停止、なかなか次の撮影が始められない。

まあしかし、現代機の画素数やAF性能は、本当にそれが必要な

性能なのか否かは、もう一度良く考えてみる事も重要だろう。

本機でも一応写真は撮れる。

あるいは本機を、よりマニアックな使い方をするのであれば、

マウントアダプターを介して「オールドレンズ母艦」とする

使い方も考えられる。

(レンズはミラーレス・マニアックス第36回記事参照)

このようなオールドレンズの場合、本機EOS D30のAF性能が

貧弱な点は気にならなくなる。

ただし、他のEOS機同様、この状態ではフォーカスエイド

機能は動作しない(=これは排他的仕様であり、重欠点だ。

ちなみに同年2000年発売の銀塩機EOS 7では他社レンズでも、

フォーカスエイドが効く。2000年頃よりCANON機は、他社製

レンズを殆ど使えなくする戦略を取った→後述)

また、スクリーンが低性能で、MFでは良くピントを外して

しまうが、後年のEOS初級機より、まだマシな状況である。

(例:EOS 8000Dは本機より15年後の機体だが、そうした

新しい機種でも、MF性能は壊滅的であり、絶対と言って

いい程ピントが合わない)

適宜助長され、面白い使い方であろう。

勿論、エフェクト編集用の素材としての使い道もある。

CANON EOS機(銀塩、デジタル。本機EOS D30を含む)では、

これ以前の時代(1990年代)のSIGMA製EF(EOS)マウントレンズ

は、装着したり撮影するとエラーとなって使用ができない。

これは他の記事でも説明したがEOS側でSIGMA製レンズを受け付け

ないような情報伝達プロトコルの変更を行ったからであろう。

後年のSIGMA製のレンズであれば問題無くEOS機に装着可能だ。

CANONの2000年前後の機種のカメラ開発陣あるいは経営陣

には他社製品との連携を拒む「排他的仕様」のコンセプトが

強すぎて、現代的視点からは褒められた状況ではない。

----

今回記事では本機に対応する銀塩名機の紹介は無しとし、

最後に本機CANON EOS D30の総合評価をしてみよう。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★☆

【描写力・表現力】★★★

【操作性・操作系】★★☆

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★☆

【購入時コスパ 】★ (中古購入価格:70,000円)

【完成度(当時)】★☆

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.5点

やはり残念ながら低得点だ。

まあ、黎明期のデジタル一眼レフであり、時代が古いので様々な

技術的・仕様的な未成熟による欠点を持つ事はやむを得ない。

だが、特筆すべきは「歴史的価値」であり、初の民生用のデジタル

一眼レフやCANON初の自社製CMOS搭載機として、これは非常に高い。

これに関連して、「マニアック度」の評価も高くなっている。

思われ、ここの減点は最小限だ。

描写力は褒められたものでは無いが、「青空専用機」として

独自の利用法があったり、今となっては貴重なLo-Fi描写も

得られる為、むしろ表現力が高いと見なして減点していない。

なお、現在本機の中古市場での入手性は殆ど無い。

あったとすれば、数千円というのが妥当な相場であると思う。

ただまあ、そもそも勿論、現代において性能的に使える機体では

無く、とてつもなく古い「博物館行き」的なカメラではある。

歴史的価値や、マニアック度からの視点以外には一般ユーザー

における実用価値は皆無に等しいので、必死にこれを探すような

機体では無いであろう。

では今回の補足編記事はここまでで、本編(カメラの発売年順)

の方は、PENTAX KP(2017年)迄で中断しているが、また2017年

以降に発売された機種群を入手してから再開する。