一般的なカメラユーザー層には普及していない「特殊用語」や

「本ブログ独自の写真用語や概念」を解説するシリーズ記事。

今回は最後のカテゴリーの「ルール・法則編」のPart2記事

とする。本記事がとりあえずシリーズ暫定最終回だ。

ラストは、ちょっと「概念的」なテーマを中心に、これまで

説明し残した用語群を紹介しよう。、

![c0032138_12032784.jpg]()

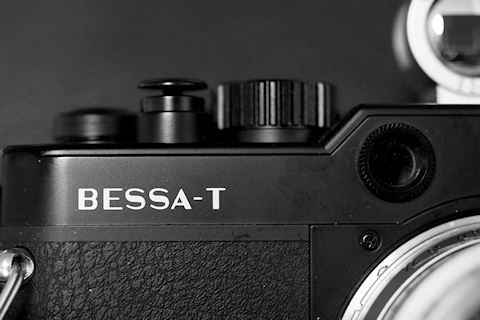

★勘露出決定の法則

一般用語だが独自解釈。

銀塩時代の1950~1960年代では、露出計を内蔵していない

カメラも多かった。ではユーザーはどのように写真を撮って

いたのか?と言えば、フィルムの箱に「晴れた日はF11で

1/250秒」等の、絞り値とシャッター速度の目安が書かれて

いて、それを参考にしながら撮っていたのだ。

![c0032138_12032831.jpg]()

「勘」により露出値を求める事が出来た。ただそれはさして

高度な技法ではなく、上記のフィルムの箱の露出値を

語呂合わせで覚えるだけであり、それは「感度分の16」や

英語では「Sunny Sixteen」と呼ばれていた。

これらはつまり、「晴天の日は絞りを16とし、シャッター

速度をフィルムの感度と同じにしなさい」という意味だ。

具体例も簡単だ、晴天時、ISO(ASA)100のフィルムであれば

F16で1/100秒とする、ただし1/100秒の無いカメラでは

1/125秒等の近い値にすれば良い。ネガフィルムの場合は

多少露出が狂っていても何ら問題は無い訳だ。

また、フィルム感度が高まってきた後年においては、

「センパチ」と言う語呂合わせもあった模様で、これは

「晴天時、ISO400、シャッター速度1/1000秒、絞りF8」

という意味である。(注:この語呂合わせは、天候に

よっては、若干露出オーバーになると思う)

ちなみに曇っていたり、さらに暗所では、絞りやシャッター

速度を1段(1目盛り)づつ下げていけばそれで問題無い。

(参考:晴天時太陽光6万ルクス以上、曇天時約3万ルクス)

![c0032138_12032798.jpg]()

NIKON F(フォトミック) コンパクト機では、OLYMPUS

PEN EEシリーズ等の露出計内蔵機が普及した為、その後の

ユーザーは、ほぼ全てがカメラの露出計を元に撮影を行った。

1990年代、第一次中古カメラブームが起こると、露出計の

無い古い世代のカメラも市場に流通するようになる。

「勘露出」の技法は、1970年代には廃れてしまったので、

この頃の(新規)ユーザー層は露出計の無いカメラで写真を

撮る術(すべ)を知らない。

そこで、一部のマニアや写真学生等が、古い時代の勘露出

の技法を調べて実践し始める、「古いカメラで撮るのが

格好良い」と思われた時代だった。(または「他の人は、

このカメラでは写真が撮れない」と言う優越感を得られる)

この傾向はデジタル化で中古ブームが終焉する2000年代

前半まで続く。

一見何も問題の無い話だが、私はこの「勘露出技法」に

非常に疑念を抱いていた。つまり、この技法では、絞り値と

シャッター速度を任意の値にする計算が(暗算では)困難

なのだ。

![c0032138_12032790.jpg]()

絞って撮るのが普通であるから、勘技法で露出を決めても

十分であるのだが、1990年代では、例えば絞りを開けて

撮りたい、それがこの時代の撮影技法だ。

(注:CONTAX RTS(1975)とツァイス系レンズの登場、および

OLYMPUS OM-1(1973),PENTAX MX(1976)といった小型一眼

レフの登場が、この、絞りを開ける技法を普及させた理由の

1つだと推測している。つまり、ツァイス系レンズは、絞り

を開けて撮るとボケが綺麗。また小型一眼レフは重い三脚を

使うのが馬鹿馬鹿しいので、手持ちで絞りを開けて撮る)

![c0032138_12034004.jpg]()

では、この時のシャッター速度はいくつか?

勘露出技法では、この露出値は無い。これを計算するには、

まず勘技法で 晴天時のF16-1/500秒(ISO400)を求め、

曇天だからF16-1/250秒を得る。次いで、絞りの段数差に

応じてシャッター速度とのペアを変えていく(マニュアル

露出シフト操作を暗算でするのと同じだ)そうすると、

F16-1/250→F11-1/500→F8-1/1000→F5.6-1/2000→

F4-1/4000→F2.8-1/8000 が得られた。

1990年代では高級AF一眼レフ(例:NIKON F4等)であれば

1/8000秒のシャッターが搭載されているので、これは撮れる。

勘露出の時代のカメラの最高シャッター速度は、1/250から

せいぜい1/1000秒であったので、時代背景が違うのだ。

![c0032138_12034091.jpg]()

NIKON FM2等の機体は1/4000秒シャッターなので、もう1段

程度下げる環境にすれば良い(例:ISO200のフィルムを

使うとか、ISO400フィルムを使用中では、絞りをF2.8

では無く、F4までに留める等)

これでまあ撮れるのだが、計算能力が必要とされるので

ゴリゴリの理系人間で無いと暗算は困難だと思う。

で、「写真学生」などは、本来、絞りやシャッター速度を

色々と変更し、そこから「写真表現」を学ぶべきであろう、

しかし「格好いいから」と、やっている「勘露出技法」では

絞りとシャッター速度の組み合わせが、ほぼ固定されてしまう、

こでは学んでいる事(写真表現)と、やっている事(固定露出)

が矛盾してしまっていないだろうか?(まあ、「アート系」の

人達は、このように「計算する」等を好まない事も理由だ。

「計算で写真は撮れない」のは確かではあるが、やらない、のと

出来ない、のではまるで違う。まあ、理想的には撮影前には

撮影条件を色々計算し、撮影時には左脳を右脳に切り替えて

感覚を主体に撮るのが望ましい訳だ)

で、他の組み合わせを選ぶには、上記の面倒な暗算が必要だ、

まあ、中には、絞り環とシャッターダイヤルをカチカチと

手動で「マニュアルシフト」し、目的とする組み合わせを

選べる中上級者も居たのではあるが、「そこまでわかって

いるならば、わざわざ面倒な勘露出を使わず、露出計内蔵の

カメラを使うが、外部露出計を使ったら良いでは無いか、

いまさら勘露出技法の練習も無いだろう・・」と思った。

まあ現代では、再び忘れ去られた技法ではあるが、

意外な使い道はある、それは撮影前に、レンズに装着する

NDフィルターの減光段数を決定する際、

「今日は快晴だから、ISO100,F1.4で1/16000秒になるな、

このカメラの最高シャッターは1/4000秒だから、ND4を

つけていくか・・」のように考えて準備する訳だ。

そうすると、日中屋外でも、レンズの絞り値が開放から

最大値まで自在に使えるようになり、表現力の幅が広がる。

★写真画像のバックアップ

一般用語。

カメラ等で撮った写真データのバックアップは必須である。

しかし現代、スマホ等でも簡便に写真が撮れる事から、

「メモリーメディア等に記録したデジタル写真は、いつ消えても

おかしく無い」という、ごく単純なデジタルの特性がわかって

いないユーザー層も非常に増えてきている。

先日もカメラ店の店主から「スマホのSDカードの写真が消えて

しまった様子だ、中を調べて復活して貰えないか?」という

依頼があった。「専門的で面倒なので、あまりやりたく無い」

と答えたが、「お客さんの大事な写真なので、どうしても」

ということで、やむなく内部解析を行ったのだが、なんと全く

使用した形跡の無い新品のSDカードであった。スマホ本体にも

写真は残ってないので、そもそもカードには移動しておらず、

本体内の写真を誤操作で完全に消去してしまったのか、

SDカードがどこかで入れ替わっていたのであろう(詳細不明)

その利用者は、バックアップも当然取っていない、そのスマホ

を借りて修復作業をするのは、まあ現実的には無理な話なので

これで「終わり」だ、つまり、どうしようも無い。

その旨をシニアのお客さんに伝えると「意味がさっぱり

わからない、これはカメラ店の責任だ!」と逆ギレしていた。

まあ馬鹿馬鹿しい話だ、これは利用者側に全ての責任がある。

![c0032138_12034064.jpg]()

このどちらかが壊れても、もう1つからコピーして復活できる。

PC内部+外付けハードディスク、というケースが多い模様だが、

PCの内蔵HDDは容量が少ないので、大量に写真を撮る場合は

無理なので、私の場合は、外付けHDDとUSBメモリーに分散

している。なお、近年ではクラウドによる写真保管サービスも

一般的になりつつあるが、これは容量制限の問題とアップロード

に時間がかかりすぎるなど、あまり利便性は感じられない。

重要な点だが、容量の大きなメディア(HDDやUSB,SDカード等)

は低容量のものよりも、精密化、複雑化している為、若干だが

故障確率が高い事だ。それに大容量メディアは、万が一故障

した際に大量の写真が「全滅」してしまう。

複数の仮想HDDに同時記録が可能な「RAID」(ディスクアレイ)

方式等も、少し前の時代には流行したのだが、これとて

FATやNTFSなどのファイルシステム部の致命的な損傷により、

全滅故障となる可能性はゼロでは無い。

またHDDは可動部がある為、それが無いSSD(メモリードライブ)

も安全面と速度面の利点で一般的になりつつあるが、まだ

容量対価格比が高価である事と、SSDでも、まあメモリカードと

同様な構造であるから、電子的あるいは物理的にも故障しない

保証は無い。

ちなみに私の場合、デジタル化しておよそ16年、その間で、

CFカードやSDカード(計百枚以上を使用)の故障が7~8回、

USBメモリー(計90本以上使用)の故障が3~4回あったが、

HDD(計6台以上使用)の故障は無い。勿論故障したメディアは

バックアップがあるが、撮影直後の場合等では、必要に応じて

修復処理を施す(これは専門家レベルの技術が無いと無理だ。

そして物理的故障の場合、修復のしようが無い→3度あった)

そして、一度でも動作不良を起こしたメディアは、もう信頼性が

無いと見て、廃棄処分だ。

なおメモリー類の使用数が異常に多いのは、できるだけ少容量

のものを使用しているからだ、これにより故障リスクを下げる

事と、故障時の被害規模の低減を狙っている。

それから、カメラに用いる記録メディアも、その時代の最小容量

の物が安全上望ましい。それだと撮影枚数が減ると言うならば、

複数の予備カードを持っていけば良いだけの話だ、

その方が撮影直後の故障の際に被害が最小限に留まる。

なお、業務撮影時、例えば成人式等では、1人撮影するたびに

カードを新しいものに交換。結婚式等でも同様にキリの良い

タイミングでカード交換だ、加えて必ず複数のカメラで同じ

シーンを撮影する、それもまたバックアップ思想の一環である。

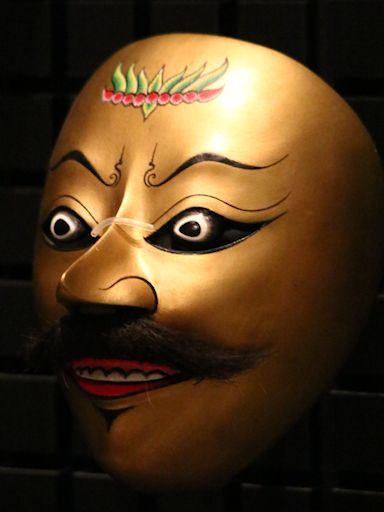

★コンプリート願望、

マニア用語。

カメラに限らず、どんな趣味分野でも「入手可能なシリーズ

商品を全部揃えたい」という願望はあるだろう、もしかすると

これがマニアにおける最大のモチベーションかも知れない。

最近私がやってしまったのは「アポダイゼーションレンズ」

のコンプリート願望だ、これが何かは、本シリーズ第3回記事

で説明済みなので割愛するが、4機種しか存在していないものの

全て高価なレンズであったが、内3本を所有していたら、最後の

1本も買わざるを得ないでは無いか・・

(「アポダイゼーション・グランドスラム」記事参照)

まあ、私があまり良く思わない初級中級層の「大三元思想」

(第9回記事)と似たような話なので、言っている事とやって

いる事が矛盾している(汗)

こうした高価な製品分野でなくても、コンプリート願望は

常にある。例えば連載漫画や小説が1巻だけ抜けていたら、

どうにも気持ち悪い。もしそれが入手困難な絶版等だと

「もう、いくらお金を積んでも欲しい」となってしまう人も

居るかも知れないが、幸い私の場合は「コスパを重視」

と言う、より強いルール(持論)がある為、プレミアム価格

になっている商品を買うような事まではしていない。

![c0032138_12034074.jpg]()

「まあ、程ほどに・・」という結論にしておこう。

★カメラのブランド不要論

独自概念。

あらゆる商品分野に「ブランド」というものがあり、

それは「付加価値」となる、つまりこれはユーザーから見て

製品を欲しいと思う魅力であり、メーカーから見れば、それは

高価な値付けができる理由である。

![c0032138_12035597.jpg]()

為に多大な努力をする。またその結果、製品の品質は上がり、

ブランド力はさらに高まる為に、これは好循環である。

よって、世の中の多くの商品分野における「ブランド」は

否定するものでは無い。値段が高くても、それが欲しいと

思うならば、買うしか無い訳であり、それは売る側と買う側の

市場でのバランス感覚の話でしか無いのだ。

私はカメラマニアではあるが、世の中で一般的に常識として

広まっているブランドカメラ(レンズ)は、まず購入しない。

その理由は、別の考え方があるからで、前項でも少し述べたが

「コスパ最重要視」という主義(持論)があるからだ。

だから、私の場合、カメラやレンズといった機材の性能又は

仕様、機能などからなる「実用価値」よりも価格が高価すぎる

場合は、「購入に値しない」と判断して切り捨てる。

例え、それがどんなに(世間的に)有名なものであってもだ。

その理由まあ、1つは、そういう機材を使わないでも、他に

コスパが良い機材をいくらでも所有しているからであり、

さらに別の理由としては、特に現代のデジタル時代では

カメラ等は完全なる「消耗品」だ。万年筆やバッグや時計の

ように長い期間愛用しつづける事ができない。

![c0032138_12035525.jpg]()

「世間一般的に知られるブランド製品を使う事を嫌う」がある。

これは、そういう商品を欲しがるのは、初級マニア層や富裕層

や投機層が殆どである為、「それらと同一視されたくない」

という、上級マニア層の本能的なものだ。

4つ目の理由は、カメラの変遷の歴史を知っているからだ、

カメラが精密機械工業であった1930年代~1960年代であれば

まあ、そうした精密な機械は、時計等の工業分野と同じく

高品質化や個性によるブランド力が発生するのも理解できる。

しかし1970年代にはカメラはAE化等による「電気製品」となり、

1990年代にはAF化等により「電子化機器(メカトロ)」となり、

2000年代には完全な「デジタル化製品」となった。

これだけ事業構造が変遷した市場分野は珍しく、カメラの他は

楽器分野くらいであろうか・・ まあ、将来的には、自動車等も

AI化等により、さらにもっと事業(製品)構造が変化しそうな

気配があるが・・

こういう状況で、デジタル家電製品化したカメラにおいては、

ブランド力というのは、もはや意味を持たないように思えて

ならない。・・と言うのも、使用する技術水準も各社ほぼ同等、

下手をすれば内部部品も各社共通の物を搭載しているからだ。

まあ、そうしないと市場で生き残れないという状況も理解は

できるのだが、ある意味、個性が無くて面白味には欠ける。

個性的な商品が色々出て来る中で、ブランド毎の特徴が出て

くる製品分野の方が面白いようにも思ってしまう。

![c0032138_12035502.jpg]()

が起こったのであろう、当時の新鋭AF機は、ある側面からは

全て同じようなカメラばかりとなってしまい、個性が殆ど

感じられなかったからだ・・

★マニア道

独自概念(?)

どの市場分野でもそうだが、マニアであるメリットは少ない、

お金もかかるし、時間も費やされてしまう、周囲の人達からも

「ヲタクだ」と、変な目で見られてしまう(汗)

世の中には、あらゆる事に対し、ちょっとかじっただけで

それ以上深入りしない人達が居る。いやむしろそれが普通で

あって、あまり1つの事(稀に複数の事)に、血道をあげる

方が、むしろ上記デメリット等を考えると得策では無いのだ。

ただ、「マニア道」を貫く事は、マニアにとっては、とても

重要な事だ。それが生活の充実感やらにも繋がっていくし、

仕事をする為のモチベーションにもなる訳だ。

だから、一般層とマニア層のどちらが得なのかは、なんとも

言えない、それこそ、人それぞれの価値観の違いだ。

私は「人それぞれだから」と結論を濁すスタンスは好きでは

無いが、本件についてはやむを得ない、持って生まれた性格

や個性や環境も関連してくるから、どうしようも無いのだ。![c0032138_12035585.jpg]()

述べておく

1)コンプリート願望(前述)

2)ブランド願望(前述だが、現代のカメラ界の状況には、

あまりマッチしていないと結論づけている)

3)より高性能な道具(機材)への憧れ(所有満足度)

4)道具を扱う、より高いスキル(技能)を身につけていく

達成感(テクニカル・マニア)

5)その分野の、より深い知識を得る為の願望(知的好奇心)

6)他に類を見ない個性的な道具(機材)が欲しい(好奇心)

7)上記の事から、周囲の人達の中での社会的ステータスを

得る事(=周囲に認められる)

8)これらのトータルでの精神的な満足感を得る事

・・だいたいこれくらいか? まあ、他にもあるかも知れないが

例えば「異性にモテたい」とか言うのは、普通はマニア道とは

むしろかけ離れた真逆の状態だ(汗)

さて、上記の中で、7)だけは要注意な項目だ。

この心理(周囲に認められたい)が、あまりに強いと、

非常に高価な機材を買って、それを周囲に自慢するような

方向性に簡単に走りやすい。まあ「高価な機材を買えるだけの

経済的基盤を持っている」という事で社会的なステータス認知を

得るという状況は、カメラ以外の商品分野でもいくらでもあり、

むしろそれが当たり前のような世情であるのだが、これは

マニア道あるいは一般的な視点からすると、むしろ「鼻につく」

と嫌われてしまう。たいていそういう場合は、高価な道具等を

買えない一般層からは「下手なくせに」などの反感を持たれて

しまう訳だ。

だから、正しい「マニア道」を貫きたいと思うのであれば、

他の1)~6)の項目を、平均的に進めて(極めて)いく事が

肝要であると言える。

それから個人的に注意しなくてはならないと思う方向性には

1)のコンプリート願望と、2)のブランド願望がある、これらは

本記事の別項目でもあげているので、良く自己分析しつつ

購買行動を決めていく必要があるだろう、なにせこれらは

趣味にかける予算を、何倍や何十倍、下手をすれば何百倍も

高めてしまうリスクを持つため、経済的に苦しくなってしまう

(破綻してしまう)恐れもあるからだ。

この問題への対処の為、私の場合は「コスパ至上主義」という

持論を強く持っている、コスパをどう判断するかは、本シリーズ

第8回記事等に詳しい(当該記事では「マニアック度」について

も解説している)、つまりコスパが悪いと思う機材等は絶対に

購入しない訳だ。これにより、際限なく高価なものを求めたり

際限なく品物を集めていき、経済的に破綻してしまう状況への

抑えとしている訳だ。

![c0032138_12040815.jpg]()

購入する製品数は非常に多い。これは4)や5)の(知的)好奇心

から来るもので、残念ながらここは否定する術が無い、それを

止めてしまうと、マニア道(趣味)として成り立たないからだ。

まあ、なので近年では、機材の発展進歩の歴史等を色々と分析

する事にハマっている。これは、そういう資料が殆ど他に無い

から、集めた様々な機材等を実際に使いながら、色々な側面

から分析(研究)していく事だ。その結果、本ブログでも、

銀塩機やデジタル機の「クラッシックス」シリーズ記事等で

カメラ等が発展した経緯などを紹介している。

これもまた、マニアックな楽しみ方であるだろう。

単に高価な機材を買ったり集めたりするだけでは、ほとんど

到達不可能な領域まで極める事ができれば、それはそれで

精神的な満足感(充足感)は高くなる訳だ。

★時代の見極め方

独自概念。

前項で「機材の発展進歩の歴史等を分析研究する」と書いたが、

世の中にカメラの発展の資料や情報等は、まあ無い訳では無い。

しかし、その殆どが、「前機種でこういう性能・機能で

あったのが、次の機種で、ここがこう変わった」といった

1次元(線)の変化の歴史しか辿っていない事が、私にとって

は不満であったのだ。

![c0032138_12040875.jpg]()

においては、まず、1つのメーカーの機種の発展の流れでは

留まらず、前後の時代の他社等のカメラやレンズ等の発展の

歴史と絡めて、2次元(面)で、その製品の「立ち位置」を

考察する事を行った。

典型的な例だが、OLYMPUSが1972年に世界最小の一眼レフ

M-1(後にOM-1)を発売したら、それに触発されて、PENTAXでは

OM-1を超える小ささのMXを4年かけて1976年に発売した、等の

実例がある。まあ、このあたりまでの情報であれば、世の中に

当時の談話等の記録があるかも知れないのであるが、さらに

こういう記録や資料が残っていない様々な出来事も、カメラ等

の歴史を2次元で調べていく事で、色々と見えてくる(類推

できる)事が多いのだ。

(注:ただし「開発秘話」のような類の資料は、あくまで

開発側やメーカー側からの一方的な視点である為、一切参考に

しないようにしている。

これは、他分野での「歴史的記録」が、勝者の側からの

一方的な視点で書かれていて信憑性が疑わしい事と同様だ。

例えば「大化の改新」(乙巳の変)での蘇我一族や、

「本能寺の変」での明智光秀等が、敗者であるが故に、歴史資料

で色々と悪く書かれている点を再検証する動きも、とても多い)

・・で、これでもまだ不十分だ、これに加え、世の中の状況が

存在している、例えば不景気やバブル、大きな災害があったり

大事件があったり、なんらかの流行があったり、新技術が実用化

されたり、と、そういう事もまたカメラ機材などの商品の歴史に

密接な関係がある事が、研究を続けているうちにわかってきた。

![c0032138_12040842.jpg]()

次元の要素を加えているので、一応(厳密には用語の意味は

異なるが)「3次元での分析」という風に定義している。

ここも、ごく簡単な具体例を挙げれば、国内でのバブル期

(1986~1991年頃)には、華美で高機能なスペックを掲げた

カメラが多かったが、1992年のバブル崩壊から、そうした

カメラはユーザー層にそっぽを向かれ、結果的にその後の

銀塩中古カメラブームを巻き起こしたなどの歴史がある。

別の例では、CPU(マイコン)の登場により、カメラの

AE化が加速された、という歴史もあるだろうし、その変革に

ついていけないメーカーが多数撤退したという状況もある。

それぞれの時代の「3次元分析」は、時代(歴史)の勉強

にもなって面白い。なのでまあ近年の「クラッシックス系」

のシリーズ記事でも、そのような視点での機材解説が多く

なっている訳である。

なお、「それは個人でそう思っているだけであろう、本当に

そうであったという保証や根拠があるのか?」という疑念も

沸いてくるであろう。

だが、これはあくまで「研究」である、研究とは、様々な

世に知られた(既知の)事実から、研究者自身がなんらかの

新しい仮説を立て、それらの事実をまとめる法則等を新たに

発見する作業なのだ。つまり全く新しい事をやっていかないと、

そもそも「研究」にはならず、既知の事を学んでいるだけでは

「勉強」あるいは「学習」や、「習い事」に過ぎない事になる。

(前述の「本能寺の変」等は、様々な「研究」が進んでいる)

勿論勉強も大事だ、偉大な発見や発明をする学者は(まあ例外

もあるが)たいてい、ちゃんと「勉強」はしてきている、

そうで無いと、さらにその上の研究のレベルには到達できない

訳だ。

それに研究の全てが上手くいく保証も無い。というか研究の

殆どは失敗の連続だ。学術的な研究のみならず、世の中には

例えば新製品の為の技術的な研究も多々あるが、それが

上手くいって、新製品のカメラやレンズ等に搭載される

ケースはほんの一握りなのだ。だいたい「概念研究」であれば

100に1つくらい、「実用化研究」でも、10に1つくらいしか

成功しない事であろう。医療分野の「新薬」等はさらに低く

2万から3万に1つしか上手くいかないというデータもある。

だから新しい研究には、これを仕事とするならば莫大な資金

(人件費や、必要な研究資材や、情報収集の為の費用等)が

かかってしまうのだ。

勿論こうしてかかった費用は、製品に載せて回収される、

高価なデジカメやレンズは、部品代が高いとか性能が高い

のではなく、殆どが研究・開発費用の回収の為なのだ。

新薬も同じ、何故「ジェネリック薬品」が安価なのか?は、

そこでは開発費の回収がいらないからだ(例:特許が切れて

いるとか、新薬の効能検証の為の莫大な費用が不要等)

別に、「ジェネリック」だからといって、効き目が弱い訳

では無い、従前の薬品と成分は全く一緒なのだ

と言うか、あえて別の効能の新薬を作る方が、むしろお金が

かかってしまう。既にあるものをコピーする方が簡便だ。

スーパーマーケットのPB(プライベートブランド)食品等も

同様である。値段が安価なのは、その食品等の専業メーカーに

入荷数を保証して大量に安価に作ってもらっているからであり、

まさか、新たにスーパーで「新規のカレー粉」等を研究開発

できる筈が無いではないか・・

近年の中国製等の安価なミラーレス機用MFレンズもしかり、

これらを良く見ると、銀塩時代の定評のあるレンズ設計を

そのままに小型化して、ミラーレス機用としたものも多い。

そうやれば、研究開発や検証費用が不要になり、安価でかつ

高性能な交換レンズが出来上がる。(国内レンズメーカーが

それをやらないのは、高性能な新製品で付加価値(利益)を

上げたいからであろう。新薬でも新食品でもそれは同じだ)

![c0032138_12040836.jpg]()

公式的な資料では、そうした個人的な「主観」が入る要素を

記述する事が許されない。書けるのは、あくまで客観的な

事実のみだ。しかし、それではごく狭い範囲での情報にしか

ならず、何故、そうした製品(カメラやレンズ等)が作られた

か?の時代背景や理由などが全くわからない。

幸いにしてBLOGなどのSNSでは個人的な主観の記述が許される。

ただ、単に憶測だけで書く訳にもいかない、それ相応の「研究」

や「分析」が必要な事は言うまでも無いであろう。

それをしないと、単に個人の思い込みや想像だけの記事となる。

残念ながら、世の中にはそうした記事や資料は極めて多いが、

その信憑性を確かめるのは簡単ではない、よって、どこまで

詳細かつ論理的に分析や研究が進められたかで検証するしかない。

(まあ、他の学術研究分野の資料や論文でも同様だ)

そうした論理性や情報量が少ない資料や記事は、すなわち

信憑性が低いと見なす事もできる。

たとえば「これは神レンズだ」などと、個人的な主観だけで

書かれている記事等である。また「どこぞの写真家が褒めていた」

なと、他人の知名度を借りて実証する論理も絶対に成り立たない。

それでは、本当に味がわかっているのか不明な有名人や芸能人の

グルメ店評価を信用する事と似たような話になってしまう。

さて、余談が長くなった。世の中において、研究やら開発やらの

職業分野に馴染みが無い人達は、依然「高価なものは良いものだ」

という風に認識している状況であるが、それはまったくの誤解だ。

高価な製品は、「研究開発にお金がかかったから高い」または

「あまり数が出ないから高い」(製品1つあたりの回収原価が高い)

あるいは「儲けを出す為に、高く売りたいから、そうなった」

のであって、値段が製品の性能や機能といった要素に直結する

時代では、もはや無くなっている。

これもまたカメラ機材等における前述の「ブランド」を否定する

理由にもなっているのだが、こういう事は、本項目で述べて

いるような、様々な時代の状況も含めた「3次元的な分析」を

行っていかないと、なかなか見えて来ない事でもある。

これはカメラ機材等のコスパを評価する上で、極めて重要な

事実ではあるが、残念ながらこういう視点で機材等の評価を

行っている他の事例は、世の中に皆無だ。

まあ、だからこそ、そこを「研究」していきたいと思っている

訳だ。こでもまた「マニア道」の一環(知的好奇心)であろう。

![c0032138_12040813.jpg]()

なお、今後は「補足編」として、これまで紹介できなかった

用語や新規に考案された用語等をランダムに説明する予定だ。

「本ブログ独自の写真用語や概念」を解説するシリーズ記事。

今回は最後のカテゴリーの「ルール・法則編」のPart2記事

とする。本記事がとりあえずシリーズ暫定最終回だ。

ラストは、ちょっと「概念的」なテーマを中心に、これまで

説明し残した用語群を紹介しよう。、

★勘露出決定の法則

一般用語だが独自解釈。

銀塩時代の1950~1960年代では、露出計を内蔵していない

カメラも多かった。ではユーザーはどのように写真を撮って

いたのか?と言えば、フィルムの箱に「晴れた日はF11で

1/250秒」等の、絞り値とシャッター速度の目安が書かれて

いて、それを参考にしながら撮っていたのだ。

「勘」により露出値を求める事が出来た。ただそれはさして

高度な技法ではなく、上記のフィルムの箱の露出値を

語呂合わせで覚えるだけであり、それは「感度分の16」や

英語では「Sunny Sixteen」と呼ばれていた。

これらはつまり、「晴天の日は絞りを16とし、シャッター

速度をフィルムの感度と同じにしなさい」という意味だ。

具体例も簡単だ、晴天時、ISO(ASA)100のフィルムであれば

F16で1/100秒とする、ただし1/100秒の無いカメラでは

1/125秒等の近い値にすれば良い。ネガフィルムの場合は

多少露出が狂っていても何ら問題は無い訳だ。

また、フィルム感度が高まってきた後年においては、

「センパチ」と言う語呂合わせもあった模様で、これは

「晴天時、ISO400、シャッター速度1/1000秒、絞りF8」

という意味である。(注:この語呂合わせは、天候に

よっては、若干露出オーバーになると思う)

ちなみに曇っていたり、さらに暗所では、絞りやシャッター

速度を1段(1目盛り)づつ下げていけばそれで問題無い。

(参考:晴天時太陽光6万ルクス以上、曇天時約3万ルクス)

NIKON F(フォトミック) コンパクト機では、OLYMPUS

PEN EEシリーズ等の露出計内蔵機が普及した為、その後の

ユーザーは、ほぼ全てがカメラの露出計を元に撮影を行った。

1990年代、第一次中古カメラブームが起こると、露出計の

無い古い世代のカメラも市場に流通するようになる。

「勘露出」の技法は、1970年代には廃れてしまったので、

この頃の(新規)ユーザー層は露出計の無いカメラで写真を

撮る術(すべ)を知らない。

そこで、一部のマニアや写真学生等が、古い時代の勘露出

の技法を調べて実践し始める、「古いカメラで撮るのが

格好良い」と思われた時代だった。(または「他の人は、

このカメラでは写真が撮れない」と言う優越感を得られる)

この傾向はデジタル化で中古ブームが終焉する2000年代

前半まで続く。

一見何も問題の無い話だが、私はこの「勘露出技法」に

非常に疑念を抱いていた。つまり、この技法では、絞り値と

シャッター速度を任意の値にする計算が(暗算では)困難

なのだ。

絞って撮るのが普通であるから、勘技法で露出を決めても

十分であるのだが、1990年代では、例えば絞りを開けて

撮りたい、それがこの時代の撮影技法だ。

(注:CONTAX RTS(1975)とツァイス系レンズの登場、および

OLYMPUS OM-1(1973),PENTAX MX(1976)といった小型一眼

レフの登場が、この、絞りを開ける技法を普及させた理由の

1つだと推測している。つまり、ツァイス系レンズは、絞り

を開けて撮るとボケが綺麗。また小型一眼レフは重い三脚を

使うのが馬鹿馬鹿しいので、手持ちで絞りを開けて撮る)

では、この時のシャッター速度はいくつか?

勘露出技法では、この露出値は無い。これを計算するには、

まず勘技法で 晴天時のF16-1/500秒(ISO400)を求め、

曇天だからF16-1/250秒を得る。次いで、絞りの段数差に

応じてシャッター速度とのペアを変えていく(マニュアル

露出シフト操作を暗算でするのと同じだ)そうすると、

F16-1/250→F11-1/500→F8-1/1000→F5.6-1/2000→

F4-1/4000→F2.8-1/8000 が得られた。

1990年代では高級AF一眼レフ(例:NIKON F4等)であれば

1/8000秒のシャッターが搭載されているので、これは撮れる。

勘露出の時代のカメラの最高シャッター速度は、1/250から

せいぜい1/1000秒であったので、時代背景が違うのだ。

NIKON FM2等の機体は1/4000秒シャッターなので、もう1段

程度下げる環境にすれば良い(例:ISO200のフィルムを

使うとか、ISO400フィルムを使用中では、絞りをF2.8

では無く、F4までに留める等)

これでまあ撮れるのだが、計算能力が必要とされるので

ゴリゴリの理系人間で無いと暗算は困難だと思う。

で、「写真学生」などは、本来、絞りやシャッター速度を

色々と変更し、そこから「写真表現」を学ぶべきであろう、

しかし「格好いいから」と、やっている「勘露出技法」では

絞りとシャッター速度の組み合わせが、ほぼ固定されてしまう、

こでは学んでいる事(写真表現)と、やっている事(固定露出)

が矛盾してしまっていないだろうか?(まあ、「アート系」の

人達は、このように「計算する」等を好まない事も理由だ。

「計算で写真は撮れない」のは確かではあるが、やらない、のと

出来ない、のではまるで違う。まあ、理想的には撮影前には

撮影条件を色々計算し、撮影時には左脳を右脳に切り替えて

感覚を主体に撮るのが望ましい訳だ)

で、他の組み合わせを選ぶには、上記の面倒な暗算が必要だ、

まあ、中には、絞り環とシャッターダイヤルをカチカチと

手動で「マニュアルシフト」し、目的とする組み合わせを

選べる中上級者も居たのではあるが、「そこまでわかって

いるならば、わざわざ面倒な勘露出を使わず、露出計内蔵の

カメラを使うが、外部露出計を使ったら良いでは無いか、

いまさら勘露出技法の練習も無いだろう・・」と思った。

まあ現代では、再び忘れ去られた技法ではあるが、

意外な使い道はある、それは撮影前に、レンズに装着する

NDフィルターの減光段数を決定する際、

「今日は快晴だから、ISO100,F1.4で1/16000秒になるな、

このカメラの最高シャッターは1/4000秒だから、ND4を

つけていくか・・」のように考えて準備する訳だ。

そうすると、日中屋外でも、レンズの絞り値が開放から

最大値まで自在に使えるようになり、表現力の幅が広がる。

★写真画像のバックアップ

一般用語。

カメラ等で撮った写真データのバックアップは必須である。

しかし現代、スマホ等でも簡便に写真が撮れる事から、

「メモリーメディア等に記録したデジタル写真は、いつ消えても

おかしく無い」という、ごく単純なデジタルの特性がわかって

いないユーザー層も非常に増えてきている。

先日もカメラ店の店主から「スマホのSDカードの写真が消えて

しまった様子だ、中を調べて復活して貰えないか?」という

依頼があった。「専門的で面倒なので、あまりやりたく無い」

と答えたが、「お客さんの大事な写真なので、どうしても」

ということで、やむなく内部解析を行ったのだが、なんと全く

使用した形跡の無い新品のSDカードであった。スマホ本体にも

写真は残ってないので、そもそもカードには移動しておらず、

本体内の写真を誤操作で完全に消去してしまったのか、

SDカードがどこかで入れ替わっていたのであろう(詳細不明)

その利用者は、バックアップも当然取っていない、そのスマホ

を借りて修復作業をするのは、まあ現実的には無理な話なので

これで「終わり」だ、つまり、どうしようも無い。

その旨をシニアのお客さんに伝えると「意味がさっぱり

わからない、これはカメラ店の責任だ!」と逆ギレしていた。

まあ馬鹿馬鹿しい話だ、これは利用者側に全ての責任がある。

このどちらかが壊れても、もう1つからコピーして復活できる。

PC内部+外付けハードディスク、というケースが多い模様だが、

PCの内蔵HDDは容量が少ないので、大量に写真を撮る場合は

無理なので、私の場合は、外付けHDDとUSBメモリーに分散

している。なお、近年ではクラウドによる写真保管サービスも

一般的になりつつあるが、これは容量制限の問題とアップロード

に時間がかかりすぎるなど、あまり利便性は感じられない。

重要な点だが、容量の大きなメディア(HDDやUSB,SDカード等)

は低容量のものよりも、精密化、複雑化している為、若干だが

故障確率が高い事だ。それに大容量メディアは、万が一故障

した際に大量の写真が「全滅」してしまう。

複数の仮想HDDに同時記録が可能な「RAID」(ディスクアレイ)

方式等も、少し前の時代には流行したのだが、これとて

FATやNTFSなどのファイルシステム部の致命的な損傷により、

全滅故障となる可能性はゼロでは無い。

またHDDは可動部がある為、それが無いSSD(メモリードライブ)

も安全面と速度面の利点で一般的になりつつあるが、まだ

容量対価格比が高価である事と、SSDでも、まあメモリカードと

同様な構造であるから、電子的あるいは物理的にも故障しない

保証は無い。

ちなみに私の場合、デジタル化しておよそ16年、その間で、

CFカードやSDカード(計百枚以上を使用)の故障が7~8回、

USBメモリー(計90本以上使用)の故障が3~4回あったが、

HDD(計6台以上使用)の故障は無い。勿論故障したメディアは

バックアップがあるが、撮影直後の場合等では、必要に応じて

修復処理を施す(これは専門家レベルの技術が無いと無理だ。

そして物理的故障の場合、修復のしようが無い→3度あった)

そして、一度でも動作不良を起こしたメディアは、もう信頼性が

無いと見て、廃棄処分だ。

なおメモリー類の使用数が異常に多いのは、できるだけ少容量

のものを使用しているからだ、これにより故障リスクを下げる

事と、故障時の被害規模の低減を狙っている。

それから、カメラに用いる記録メディアも、その時代の最小容量

の物が安全上望ましい。それだと撮影枚数が減ると言うならば、

複数の予備カードを持っていけば良いだけの話だ、

その方が撮影直後の故障の際に被害が最小限に留まる。

なお、業務撮影時、例えば成人式等では、1人撮影するたびに

カードを新しいものに交換。結婚式等でも同様にキリの良い

タイミングでカード交換だ、加えて必ず複数のカメラで同じ

シーンを撮影する、それもまたバックアップ思想の一環である。

★コンプリート願望、

マニア用語。

カメラに限らず、どんな趣味分野でも「入手可能なシリーズ

商品を全部揃えたい」という願望はあるだろう、もしかすると

これがマニアにおける最大のモチベーションかも知れない。

最近私がやってしまったのは「アポダイゼーションレンズ」

のコンプリート願望だ、これが何かは、本シリーズ第3回記事

で説明済みなので割愛するが、4機種しか存在していないものの

全て高価なレンズであったが、内3本を所有していたら、最後の

1本も買わざるを得ないでは無いか・・

(「アポダイゼーション・グランドスラム」記事参照)

まあ、私があまり良く思わない初級中級層の「大三元思想」

(第9回記事)と似たような話なので、言っている事とやって

いる事が矛盾している(汗)

こうした高価な製品分野でなくても、コンプリート願望は

常にある。例えば連載漫画や小説が1巻だけ抜けていたら、

どうにも気持ち悪い。もしそれが入手困難な絶版等だと

「もう、いくらお金を積んでも欲しい」となってしまう人も

居るかも知れないが、幸い私の場合は「コスパを重視」

と言う、より強いルール(持論)がある為、プレミアム価格

になっている商品を買うような事まではしていない。

「まあ、程ほどに・・」という結論にしておこう。

★カメラのブランド不要論

独自概念。

あらゆる商品分野に「ブランド」というものがあり、

それは「付加価値」となる、つまりこれはユーザーから見て

製品を欲しいと思う魅力であり、メーカーから見れば、それは

高価な値付けができる理由である。

為に多大な努力をする。またその結果、製品の品質は上がり、

ブランド力はさらに高まる為に、これは好循環である。

よって、世の中の多くの商品分野における「ブランド」は

否定するものでは無い。値段が高くても、それが欲しいと

思うならば、買うしか無い訳であり、それは売る側と買う側の

市場でのバランス感覚の話でしか無いのだ。

私はカメラマニアではあるが、世の中で一般的に常識として

広まっているブランドカメラ(レンズ)は、まず購入しない。

その理由は、別の考え方があるからで、前項でも少し述べたが

「コスパ最重要視」という主義(持論)があるからだ。

だから、私の場合、カメラやレンズといった機材の性能又は

仕様、機能などからなる「実用価値」よりも価格が高価すぎる

場合は、「購入に値しない」と判断して切り捨てる。

例え、それがどんなに(世間的に)有名なものであってもだ。

その理由まあ、1つは、そういう機材を使わないでも、他に

コスパが良い機材をいくらでも所有しているからであり、

さらに別の理由としては、特に現代のデジタル時代では

カメラ等は完全なる「消耗品」だ。万年筆やバッグや時計の

ように長い期間愛用しつづける事ができない。

「世間一般的に知られるブランド製品を使う事を嫌う」がある。

これは、そういう商品を欲しがるのは、初級マニア層や富裕層

や投機層が殆どである為、「それらと同一視されたくない」

という、上級マニア層の本能的なものだ。

4つ目の理由は、カメラの変遷の歴史を知っているからだ、

カメラが精密機械工業であった1930年代~1960年代であれば

まあ、そうした精密な機械は、時計等の工業分野と同じく

高品質化や個性によるブランド力が発生するのも理解できる。

しかし1970年代にはカメラはAE化等による「電気製品」となり、

1990年代にはAF化等により「電子化機器(メカトロ)」となり、

2000年代には完全な「デジタル化製品」となった。

これだけ事業構造が変遷した市場分野は珍しく、カメラの他は

楽器分野くらいであろうか・・ まあ、将来的には、自動車等も

AI化等により、さらにもっと事業(製品)構造が変化しそうな

気配があるが・・

こういう状況で、デジタル家電製品化したカメラにおいては、

ブランド力というのは、もはや意味を持たないように思えて

ならない。・・と言うのも、使用する技術水準も各社ほぼ同等、

下手をすれば内部部品も各社共通の物を搭載しているからだ。

まあ、そうしないと市場で生き残れないという状況も理解は

できるのだが、ある意味、個性が無くて面白味には欠ける。

個性的な商品が色々出て来る中で、ブランド毎の特徴が出て

くる製品分野の方が面白いようにも思ってしまう。

が起こったのであろう、当時の新鋭AF機は、ある側面からは

全て同じようなカメラばかりとなってしまい、個性が殆ど

感じられなかったからだ・・

★マニア道

独自概念(?)

どの市場分野でもそうだが、マニアであるメリットは少ない、

お金もかかるし、時間も費やされてしまう、周囲の人達からも

「ヲタクだ」と、変な目で見られてしまう(汗)

世の中には、あらゆる事に対し、ちょっとかじっただけで

それ以上深入りしない人達が居る。いやむしろそれが普通で

あって、あまり1つの事(稀に複数の事)に、血道をあげる

方が、むしろ上記デメリット等を考えると得策では無いのだ。

ただ、「マニア道」を貫く事は、マニアにとっては、とても

重要な事だ。それが生活の充実感やらにも繋がっていくし、

仕事をする為のモチベーションにもなる訳だ。

だから、一般層とマニア層のどちらが得なのかは、なんとも

言えない、それこそ、人それぞれの価値観の違いだ。

私は「人それぞれだから」と結論を濁すスタンスは好きでは

無いが、本件についてはやむを得ない、持って生まれた性格

や個性や環境も関連してくるから、どうしようも無いのだ。

述べておく

1)コンプリート願望(前述)

2)ブランド願望(前述だが、現代のカメラ界の状況には、

あまりマッチしていないと結論づけている)

3)より高性能な道具(機材)への憧れ(所有満足度)

4)道具を扱う、より高いスキル(技能)を身につけていく

達成感(テクニカル・マニア)

5)その分野の、より深い知識を得る為の願望(知的好奇心)

6)他に類を見ない個性的な道具(機材)が欲しい(好奇心)

7)上記の事から、周囲の人達の中での社会的ステータスを

得る事(=周囲に認められる)

8)これらのトータルでの精神的な満足感を得る事

・・だいたいこれくらいか? まあ、他にもあるかも知れないが

例えば「異性にモテたい」とか言うのは、普通はマニア道とは

むしろかけ離れた真逆の状態だ(汗)

さて、上記の中で、7)だけは要注意な項目だ。

この心理(周囲に認められたい)が、あまりに強いと、

非常に高価な機材を買って、それを周囲に自慢するような

方向性に簡単に走りやすい。まあ「高価な機材を買えるだけの

経済的基盤を持っている」という事で社会的なステータス認知を

得るという状況は、カメラ以外の商品分野でもいくらでもあり、

むしろそれが当たり前のような世情であるのだが、これは

マニア道あるいは一般的な視点からすると、むしろ「鼻につく」

と嫌われてしまう。たいていそういう場合は、高価な道具等を

買えない一般層からは「下手なくせに」などの反感を持たれて

しまう訳だ。

だから、正しい「マニア道」を貫きたいと思うのであれば、

他の1)~6)の項目を、平均的に進めて(極めて)いく事が

肝要であると言える。

それから個人的に注意しなくてはならないと思う方向性には

1)のコンプリート願望と、2)のブランド願望がある、これらは

本記事の別項目でもあげているので、良く自己分析しつつ

購買行動を決めていく必要があるだろう、なにせこれらは

趣味にかける予算を、何倍や何十倍、下手をすれば何百倍も

高めてしまうリスクを持つため、経済的に苦しくなってしまう

(破綻してしまう)恐れもあるからだ。

この問題への対処の為、私の場合は「コスパ至上主義」という

持論を強く持っている、コスパをどう判断するかは、本シリーズ

第8回記事等に詳しい(当該記事では「マニアック度」について

も解説している)、つまりコスパが悪いと思う機材等は絶対に

購入しない訳だ。これにより、際限なく高価なものを求めたり

際限なく品物を集めていき、経済的に破綻してしまう状況への

抑えとしている訳だ。

購入する製品数は非常に多い。これは4)や5)の(知的)好奇心

から来るもので、残念ながらここは否定する術が無い、それを

止めてしまうと、マニア道(趣味)として成り立たないからだ。

まあ、なので近年では、機材の発展進歩の歴史等を色々と分析

する事にハマっている。これは、そういう資料が殆ど他に無い

から、集めた様々な機材等を実際に使いながら、色々な側面

から分析(研究)していく事だ。その結果、本ブログでも、

銀塩機やデジタル機の「クラッシックス」シリーズ記事等で

カメラ等が発展した経緯などを紹介している。

これもまた、マニアックな楽しみ方であるだろう。

単に高価な機材を買ったり集めたりするだけでは、ほとんど

到達不可能な領域まで極める事ができれば、それはそれで

精神的な満足感(充足感)は高くなる訳だ。

★時代の見極め方

独自概念。

前項で「機材の発展進歩の歴史等を分析研究する」と書いたが、

世の中にカメラの発展の資料や情報等は、まあ無い訳では無い。

しかし、その殆どが、「前機種でこういう性能・機能で

あったのが、次の機種で、ここがこう変わった」といった

1次元(線)の変化の歴史しか辿っていない事が、私にとって

は不満であったのだ。

においては、まず、1つのメーカーの機種の発展の流れでは

留まらず、前後の時代の他社等のカメラやレンズ等の発展の

歴史と絡めて、2次元(面)で、その製品の「立ち位置」を

考察する事を行った。

典型的な例だが、OLYMPUSが1972年に世界最小の一眼レフ

M-1(後にOM-1)を発売したら、それに触発されて、PENTAXでは

OM-1を超える小ささのMXを4年かけて1976年に発売した、等の

実例がある。まあ、このあたりまでの情報であれば、世の中に

当時の談話等の記録があるかも知れないのであるが、さらに

こういう記録や資料が残っていない様々な出来事も、カメラ等

の歴史を2次元で調べていく事で、色々と見えてくる(類推

できる)事が多いのだ。

(注:ただし「開発秘話」のような類の資料は、あくまで

開発側やメーカー側からの一方的な視点である為、一切参考に

しないようにしている。

これは、他分野での「歴史的記録」が、勝者の側からの

一方的な視点で書かれていて信憑性が疑わしい事と同様だ。

例えば「大化の改新」(乙巳の変)での蘇我一族や、

「本能寺の変」での明智光秀等が、敗者であるが故に、歴史資料

で色々と悪く書かれている点を再検証する動きも、とても多い)

・・で、これでもまだ不十分だ、これに加え、世の中の状況が

存在している、例えば不景気やバブル、大きな災害があったり

大事件があったり、なんらかの流行があったり、新技術が実用化

されたり、と、そういう事もまたカメラ機材などの商品の歴史に

密接な関係がある事が、研究を続けているうちにわかってきた。

次元の要素を加えているので、一応(厳密には用語の意味は

異なるが)「3次元での分析」という風に定義している。

ここも、ごく簡単な具体例を挙げれば、国内でのバブル期

(1986~1991年頃)には、華美で高機能なスペックを掲げた

カメラが多かったが、1992年のバブル崩壊から、そうした

カメラはユーザー層にそっぽを向かれ、結果的にその後の

銀塩中古カメラブームを巻き起こしたなどの歴史がある。

別の例では、CPU(マイコン)の登場により、カメラの

AE化が加速された、という歴史もあるだろうし、その変革に

ついていけないメーカーが多数撤退したという状況もある。

それぞれの時代の「3次元分析」は、時代(歴史)の勉強

にもなって面白い。なのでまあ近年の「クラッシックス系」

のシリーズ記事でも、そのような視点での機材解説が多く

なっている訳である。

なお、「それは個人でそう思っているだけであろう、本当に

そうであったという保証や根拠があるのか?」という疑念も

沸いてくるであろう。

だが、これはあくまで「研究」である、研究とは、様々な

世に知られた(既知の)事実から、研究者自身がなんらかの

新しい仮説を立て、それらの事実をまとめる法則等を新たに

発見する作業なのだ。つまり全く新しい事をやっていかないと、

そもそも「研究」にはならず、既知の事を学んでいるだけでは

「勉強」あるいは「学習」や、「習い事」に過ぎない事になる。

(前述の「本能寺の変」等は、様々な「研究」が進んでいる)

勿論勉強も大事だ、偉大な発見や発明をする学者は(まあ例外

もあるが)たいてい、ちゃんと「勉強」はしてきている、

そうで無いと、さらにその上の研究のレベルには到達できない

訳だ。

それに研究の全てが上手くいく保証も無い。というか研究の

殆どは失敗の連続だ。学術的な研究のみならず、世の中には

例えば新製品の為の技術的な研究も多々あるが、それが

上手くいって、新製品のカメラやレンズ等に搭載される

ケースはほんの一握りなのだ。だいたい「概念研究」であれば

100に1つくらい、「実用化研究」でも、10に1つくらいしか

成功しない事であろう。医療分野の「新薬」等はさらに低く

2万から3万に1つしか上手くいかないというデータもある。

だから新しい研究には、これを仕事とするならば莫大な資金

(人件費や、必要な研究資材や、情報収集の為の費用等)が

かかってしまうのだ。

勿論こうしてかかった費用は、製品に載せて回収される、

高価なデジカメやレンズは、部品代が高いとか性能が高い

のではなく、殆どが研究・開発費用の回収の為なのだ。

新薬も同じ、何故「ジェネリック薬品」が安価なのか?は、

そこでは開発費の回収がいらないからだ(例:特許が切れて

いるとか、新薬の効能検証の為の莫大な費用が不要等)

別に、「ジェネリック」だからといって、効き目が弱い訳

では無い、従前の薬品と成分は全く一緒なのだ

と言うか、あえて別の効能の新薬を作る方が、むしろお金が

かかってしまう。既にあるものをコピーする方が簡便だ。

スーパーマーケットのPB(プライベートブランド)食品等も

同様である。値段が安価なのは、その食品等の専業メーカーに

入荷数を保証して大量に安価に作ってもらっているからであり、

まさか、新たにスーパーで「新規のカレー粉」等を研究開発

できる筈が無いではないか・・

近年の中国製等の安価なミラーレス機用MFレンズもしかり、

これらを良く見ると、銀塩時代の定評のあるレンズ設計を

そのままに小型化して、ミラーレス機用としたものも多い。

そうやれば、研究開発や検証費用が不要になり、安価でかつ

高性能な交換レンズが出来上がる。(国内レンズメーカーが

それをやらないのは、高性能な新製品で付加価値(利益)を

上げたいからであろう。新薬でも新食品でもそれは同じだ)

公式的な資料では、そうした個人的な「主観」が入る要素を

記述する事が許されない。書けるのは、あくまで客観的な

事実のみだ。しかし、それではごく狭い範囲での情報にしか

ならず、何故、そうした製品(カメラやレンズ等)が作られた

か?の時代背景や理由などが全くわからない。

幸いにしてBLOGなどのSNSでは個人的な主観の記述が許される。

ただ、単に憶測だけで書く訳にもいかない、それ相応の「研究」

や「分析」が必要な事は言うまでも無いであろう。

それをしないと、単に個人の思い込みや想像だけの記事となる。

残念ながら、世の中にはそうした記事や資料は極めて多いが、

その信憑性を確かめるのは簡単ではない、よって、どこまで

詳細かつ論理的に分析や研究が進められたかで検証するしかない。

(まあ、他の学術研究分野の資料や論文でも同様だ)

そうした論理性や情報量が少ない資料や記事は、すなわち

信憑性が低いと見なす事もできる。

たとえば「これは神レンズだ」などと、個人的な主観だけで

書かれている記事等である。また「どこぞの写真家が褒めていた」

なと、他人の知名度を借りて実証する論理も絶対に成り立たない。

それでは、本当に味がわかっているのか不明な有名人や芸能人の

グルメ店評価を信用する事と似たような話になってしまう。

さて、余談が長くなった。世の中において、研究やら開発やらの

職業分野に馴染みが無い人達は、依然「高価なものは良いものだ」

という風に認識している状況であるが、それはまったくの誤解だ。

高価な製品は、「研究開発にお金がかかったから高い」または

「あまり数が出ないから高い」(製品1つあたりの回収原価が高い)

あるいは「儲けを出す為に、高く売りたいから、そうなった」

のであって、値段が製品の性能や機能といった要素に直結する

時代では、もはや無くなっている。

これもまたカメラ機材等における前述の「ブランド」を否定する

理由にもなっているのだが、こういう事は、本項目で述べて

いるような、様々な時代の状況も含めた「3次元的な分析」を

行っていかないと、なかなか見えて来ない事でもある。

これはカメラ機材等のコスパを評価する上で、極めて重要な

事実ではあるが、残念ながらこういう視点で機材等の評価を

行っている他の事例は、世の中に皆無だ。

まあ、だからこそ、そこを「研究」していきたいと思っている

訳だ。こでもまた「マニア道」の一環(知的好奇心)であろう。

なお、今後は「補足編」として、これまで紹介できなかった

用語や新規に考案された用語等をランダムに説明する予定だ。