本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に

紹介している。

今回の記事では「ロシアン」レンズを5本紹介しよう。

![c0032138_19204716.jpg]()

1922~1991年に存在)製のレンズを指す。

旧ソ連製レンズの多くは、第二次大戦前の独ツァイス社が

戦後、東西分断された事から、「東側」に技術や設備が

流出し、そのレンズ設計等を流用またはコピーして戦後に

製造された物である。

まあ、そうした暗い歴史的な経緯はともかく、描写力には

定評があり、かつ安価であった。

ただ、第二次大戦前からは既に約80年の歳月が流れており、

ロシアンレンズが、現代的視点から見て、必ずしも

高描写力である保証は無い。(=要は、古すぎる訳だ)

また、ロシアンレンズは現代のデジタル機で使うには

システム的に厳しい場合もあり、装着する事で、カメラ

本体が壊れてしまう危険性すらある事は、良く認識する

必要がある。

ロシアンは、あくまで上級マニア向けであり、一般的な

カメラユーザー層には手がおえない為、非推奨とする。

なお、過去記事「ハイコスパレンズマニアックス第19回

ロシアンレンズ特集」と主旨が被るので、本記事では、

過去特集記事とは、また違うレンズを紹介しよう。

----

まず、最初のシステム

![c0032138_19205893.jpg]()

(中古購入価格 8,000円)(以下、Jupiter37A)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

【重要な注意点】

重要な事をまず最初に書いておくが、旧ソ連製レンズは

工作精度の品質基準等は、あって無いようなものである。

したがって、たとえM42マウントやNIKON Fマウント風の

見かけであったとしても、それを、そのまま国産デジタル

機(一眼レフ)に装着する事は極めて危険だ。

装着できないならばまだしも、装着したら外れなくなる、

あるいは撮影したらミラー等が干渉してカメラが壊れて

しまう等のリスク(危険性)が常に付きまとう。

よって、まず、上級マニア層以外では絶対に使用しない事。

そしてマニア層であっても、これらのロシアンレンズを

使用する際は、「必ずマウントアダプターを介して

ミラーレス機に装着する」事が必須条件だ。

この用法であれば、万が一レンズが外れなくなっても

アダプターが一個犠牲になるだけで済むし、ミラーレス機

であればミラー干渉などの故障リスクも無い訳だ。

本記事においても、この用法を守り、殆どのロシアンを

ミラーレス機で使用する。なお、APS-C機やμ4/3機では

レンズ本来の画角では無くなるが、そういう点は気に

しない方が良い。むしろ画角を狭くして、ロシアンレンズ

の典型的な弱点である、周辺収差、ボケ質破綻、逆光耐性の

低さ等を少しでも緩和しようとしている。

元々本シリーズ記事は「フルサイズ機で使わなくちゃ嫌だ」

等と言っているビギナー層向けの記事では無いので念の為。

![c0032138_19205859.jpg]()

生産されていたと思われるロシアンレンズだ。

シリアルナンバーの上位が製造年である、という情報が

あり、それを信じるならば本レンズは1983年製である。

なお、旧ソビエト連邦では「メーカー」という概念は無く、

各レンズは、いくつかの国営工場に分散されて製造されて

いた次第だ。(この点も、レンズ製造の個体差に繋がる)

ただしレンズによっては、その工場名、あるいは製造地域

の工場が後年のソビエト崩壊で独立し企業化された際には、

企業名が冠される場合もある。(例:アルセナール社等)

さて、本Jupiter37Aに関しては、現代となっては、詳しい

情報が殆ど無いので、実際にレンズを触りながら、わかる

範囲で記事を進めていく。

本レンズはM42マウントである。プリセット型に似た

単独の連続値絞り環方式であるが、プリセット環は無い。

この手の構造の場合、絞り羽根枚数は極めて多く

数え切れない(汗)程だ。ただし、円形に近い絞り形状

の仕様だからといって「ボケ質」が良くなる訳ではなく、

あくまで、木漏れ日等の「ボケ形状」が良好なだけだ。

(注:1990年代頃に「円形絞り」技術が出て来た際、

大手メーカーでさえ、そうした誤解を生むような説明を

「確信犯」的に行っていたし、その詳細を隠してしまう為に

「ボケ味」等の定義不明な曖昧な表現を使う場合もあった。

つまりまあ、そうした曖昧な用語を使っている情報は、

基本的に、あまりあてにならない訳だ)

最短撮影距離は1.2mと、135mmレンズとしては標準的。

ただし、今回は「M42ヘリコイドアダプター」を使用し、

かつ、APS-C機に装着している為、実際のところは

マクロレンズ並みの撮影倍率を可能とするシステムだ。

レンズ構成は不明だが、一説には、Carl Zeiss Jena

(イエナ)製のSonnar 135/3.5のデッドコピーだとも

言われている。

レンズ開放F値と焦点距離の表記は、「ドイツ式」と

言われる「3.5/135」という順番で書かれている。

これは、カール・ツァイス系のレンズでは、現代でも

この表記となっているケースがあるが、他のほとんど

全てのメーカーが、焦点距離、口径比(開放F値)の

順で書かれている。ツァイスはいくつかのメーカーに

ライセンス供与をしているが、例えばSONYなどでは、

焦点距離、口径比、と現代の慣習に沿って書いている。

結局「ドイツ式表記」は、現代となっては少々異端だ。

また、これらの表記法は、現代のメーカー間でも、全く

統一されていない。これは好ましく無い状態である為、

本ブログでは、開設当初から、135mm/f3.5という

表記法を用いて統一している。これは必ずしも正しい

表記法では無いが、正解が無い以上、やむを得ない。

![c0032138_19205818.jpg]()

コントラストも低くて、フレアっぽい描写だ。

これらは弱点とは言えるが、まあ、やむを得ない節もある。

元々本レンズの設計のベースとなったSonnarを設計した

Carl Zeiss Jenaは、東ドイツにおける、第二次大戦後の、

今から70年程前の時代の企業だ、1970年代には西独の

ツァイスと商標訴訟が起こった、という暗い歴史もあるが、

それはともかく、Sonnar135/3.5やJupiter37Aは、

基本的に古い設計のレンズであり、それに加えて東独や

ロシアにおいては、コーティングの技術が未発達のままで

あった。

よって、MC(マルチコート)等の記載の無い、ほぼ全ての

ロシアンレンズは、逆光耐性に課題があり、コントラスト

が低いという、いわゆる「ヌケが悪い」とか「眠い」とか

評される画質となる。

また、ボケ質破綻が良く出る。まあ、これはレンズの

収差の一環ではある、昔のレンズの手動設計では、現代

レンズのコンピュター設計のように諸収差をバランス良く

低減できる筈も無く、また、低分散ガラスや非球面レンズ

といった、新素材・新技術が導入されている訳でも無い。

こういう点が、ロシアン全般の課題ではあるが、こうした

弱点を回避するには、まずは、光線状況を綿密に分析して

撮るしか無い。加えてボケ質破綻回避の技法も必須だ。

(匠の写真用語辞典第13回記事参照)

それらが出来るか出来ないかで、ロシアンレンズの

描写力は大きく変わり、当然ながら評価も変わってくる。

利用者側に、こうしたスキルを要求される状況であるので

ロシアンレンズの使いこなしの難しさが現れる訳だ。

![c0032138_19205837.jpg]()

の要素が大きい、使いこなせなければ「ダメレンズ」となり、

上手く使う事ができれば「コスパが良いレンズ」となる。

まあ、これは、本レンズに限らず、多くのロシアン、そして

様々なオールドレンズ全般でも同様と言えよう。

(参考:2018年頃から新鋭の海外(中国製等)製レンズ

が急速に国内市場に普及している。それらの一部はオールド

名レンズの設計を流用し、APS-C機用にダウンサイジングした

ものもある。(これを「ジェネリック・レンズ」と呼ぶ)

この場合、オールド(名)レンズと同様の特性を持つ為、

元々の設計上にあった課題を理解・回避して使えるならば、

「コスパが良いレンズ」となり、使いこなせなければ、

「安かろう、悪かろうのダメレンズ」となってしまう)

----

では、次のロシアン

![c0032138_19211893.jpg]()

(中古購入価格 3,000円)(以下、KALEINAR-5)

カメラは、PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

こちらはウクライナ製のレンズである。

恐らくは1980年代の製造と思われるので、その時代

であれば「旧ソ連」だから、「ロシアン」とも言える。

ウクライナは1991年のソビエト崩壊後は独立した国家

となり、アルセナールは、それ以前から首都キエフに

存在していた国営工場(現在も)であるが、現代的な

感覚からすれば、これはメーカー(企業)である。

旧ソ連時代から「キエフ」等のカメラを製造していた

事で著名だ。国内市場では「アルセナール」

(Арсенал)を「アーセナル」と呼ぶケースも

ある模様だが、元々のロシア語(キリル文字)を読んでも、

正確な発音は良く分からなかった事であろう。

例えば、独フォクトレンダーも、戦前の国内市場では

「ホクトレンデル」と呼ばれていた位だし、アルセナール

社がある都市(Kiev/Kyiv)も、キエフ、キーウ、キーイウ、

といった発音や表記が混在する。

同様に、本レンズKALEINARの正式名は、当然ロシア語

(キリル文字)ではあるが、パソコンでの文字入力が

面倒なので、便宜上アルファベット表記にしている。

ちなみに、ロシアンレンズ名の最後に良く出てくるHは、

英文字ではNであり、これは「ニコン(風)マウント」

の意味だ(注:完全なニコン互換マウントでは無いので

それらをニコン機にそのまま装着すると、外れなくなる

などのリスクが非常に高く、大変危険である。

ニコン風マウントであってもマウントアダプター必須だ)

![c0032138_19211839.jpg]()

アルセナール製のレンズは、マルチコーティング技術も

採用されていたと思われ、他のオールド・ロシアンとは

一線を画す性能だ。

そして価格も安価である、まあ、価格については

入手の手法にもよりけりであろう。

ソビエト崩壊後の1990年代に、日本では中古カメラ

ブームが起こり、これらのロシアンレンズが国内市場

にも多数流通した。その中古相場は3000円~1万円で、

新品の場合でも5000円~2万円、というのが当時の

価格帯であった訳だ。

が、後年、デジタル時代の2000年代以降に、新世代の

初級マニア層等が、「ロシアンレンズって良く写る

のだろう?」とか言って、これらを探し始めた際には

中古相場が2万円~5万円と不当な迄に、吊りあがって

しまっていた事もあった。

これは、元々「数が少なく希少」である事と「それでも

欲しい」という初級マニア層や好事家と、流通や投機層

による、需要と供給のバランス点による結果の高値相場だ。

だが、「ロシアンは安くて良く写る」が大原則であり、

5万円も出すくらいならば、現代の新鋭高性能レンズを

中古で買った方が、比較の対象にもならないくらいに

良く写るのだ。それらの「絶対的価値感覚」を忘れては

ならない。

![c0032138_19211867.jpg]()

100mmレンズにしては、かなり寄れる仕様となっている

事である。アルセナール製のレンズは、他にも最短が

短い物があり、とても「現代的な仕様」で好感が持てる。

ちなみに他の100mmレンズで、これより最短が短いレンズ

(マクロを除く)は、銀塩時代1980~1990年代頃の

OLYMPUS OM100mm/f2が70cm(ハイコスパ第18回記事等)

それから、2017年のSONY FE100/2.8STFが57cm

(本シリーズ第0回アポダイゼーション・グランドスラム

記事等。ただしMACROモードへ要切換)が存在している。

KALEINAR-5の総評だが、全体的に悪くないレンズだ。

入手性が悪いのが課題だとは思うが、もし安価に

見かけたら買う価値はあるだろう。

ちなみに、銀塩時代末期に、私はこのレンズを2本

所有していたが、内1本は、製造個体差でNIKON機に直接

装着が出来ずに手放している。中古市場で、その個体が

約20年ぶりに巡って来たら不運かも知れないが(汗)

まあでも、もしかすると、現代のマウントアダプターを

介せばミラーレス機には装着可能かも知れない。

正式な読み方が不明なレンズであるが、高性能なので、

私は「華麗な~る」(笑)と、駄洒落で呼んでいる。

----

では、3本目のシステム

![c0032138_19214658.jpg]()

(新品購入価格 7,000円相当)

カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

恐らくは、1960年頃から1990年頃迄、長期に渡って、

KMZ(クラスノゴルスク機械工場)で生産されていたレンズ。

同工場は、銀塩カメラ「ゾルキー」や「ゼニット」

交換レンズの「ZENITAR」を生産した事でも著名だ。

(参考:また、ごく近年では、Lomography(ロモ)社の、

高付加価値型レンズ(ダゲレオタイプやペッツバール等)の

レンズ製造を行っている事でも知られている)

なお、同工場は1927年頃、カール・ツァイスの子会社

に関連する「ポドリスキー機械工場」が設営したという

ことである。

本Indastar-50-2も、ツァイス・テッサー(1902年設計)の

3群4枚レンズ構成のコピー品であり、ツァイス(の子会社)

が関与していたのだろう、と想像できる。

レンズマウントは、M42対応品である。

![c0032138_19214645.jpg]()

1980年代~の京セラCONTAX版の Tessar 45mm/f2.8を

まず連想するであろう、それは「パンケーキブーム」の

引き金になったとも思われる薄型レンズであった。

本Indastar-50-2は、パンケーキという程には薄型では無く

どちらかと言えば「小型レンズ」というイメージである。

「格好良い」事が特徴ではあるが、反面、小型すぎて

操作性が良く無い。特に、絞り環がレンズ前面での操作

となり、絞り値の指標も前面からで無いと見えないので

そこが使い難く不満だ。

京セラCONTAX Tessarは、45mm、F2.8、最短60cm

という仕様であったが、本Indastar-50-2は、50mm、F3.5、

最短65cmと、僅かづつだがスペックが異なっている。

それと、本レンズは、ロシアのKMZ工場に残っていた

在庫品を近年に日本国内の業者が輸入したものであり、

新品販売で、ティルトアダプター付きでの販売であった。

今回は、そのティルトの効果も交えて撮影している。

![c0032138_19214721.jpg]()

いずれも似たり寄ったりという印象だ、そこそこ良く

写るが最短撮影距離も長い為、絞りを開けて使うよりも、

絞って中遠距離被写体を狙う撮り方がセオリーだ。

絞り込んだ時の描写力は、たいていのテッサー型の

レンズにおいて、あまり不満は無い。

一眼レフ用の開放測光のテッサーは、「焦点移動」が

出る弱点もあったのだが、こうした連続値絞り環を持つ

絞り込み(実絞り)測光タイプであれば、焦点移動は

起こらないので心配は無い。

ただまあ、ありふれた構成のレンズである。古今東西、

テッサー型レンズは、単体の交換レンズはもとより、

銀塩コンパクト機搭載レンズ等で、星の数ほどある。

まあ「テッサー」は商標なので、そうは書かれてはいない

までも、世の中には、あのカメラのレンズも、この交換

レンズも、いくらでもテッサー型レンズが存在する。

そもそも、今更、100年以上も前の時代の発明のレンズを

有りがたがる必然性も全く無い。

テッサーが高く評価されたのは、その100年も昔の話なの

だし、その特許が切れた数十年後には、世の中のカメラ用

レンズが、殆どテッサー型に席巻されてしまった状況だ。

そして、近年に至るまでテッサー型構成のレンズは、いくら

でもあるから、これを「オールドレンズ」と呼ぶのも

見当違いだ、つまり、ごくポピュラーな「定番レンズ」だ。

![c0032138_19214692.jpg]()

本Indastar-50-2に関しては、このあたりまでで・・

----

では、4本目のロシアン

![c0032138_19220090.jpg]()

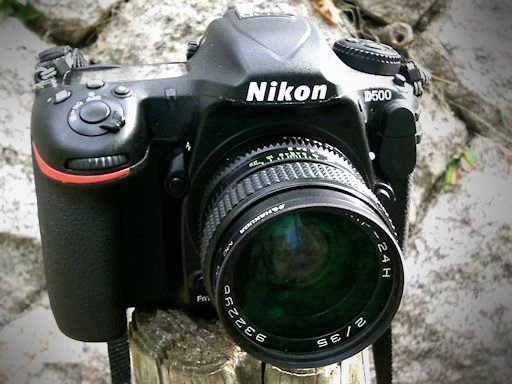

(中古購入価格 8,000円)(以下、MIR-24)

カメラは、NIKON D500 (APS-C機)

前述のKALEINAR-5N と同じくウクライナのKIEVにある

国営工場で製造されたレンズ。

製造年は不明、恐らくは1980年代前後であろう。

ニコンFマウント類似のKIEV-19用マウントであるが、

前述のように、ニコン機への直接装着は避ける事が賢明だ。

だが、今回、ちょっとした実験をする為にニコン機を

使用している、その実験内容については後述する。

実は、この個体に関しては、ニコン機に装着可能である。

だが、全ての個体で、そうである保証は無い為、(安全な)

マウントアダプターを介した装着を推奨している訳だ。

(なお、装着安全を確認するためには、多数の、各時代の

ニコン製一眼レフ(ジャンク機含む)で事前検証をする必要が

ある。一般的なユーザー環境では、そうした事は無理であろう。

私の場合は、およそ50年の間に製造された十数台の各時代の

NIKON製一眼を所有していて、それらに順次装着テストを続け、

新鋭機に本レンズを装着しても大丈夫である事は確認済みだ。

勿論ロシアンレンズには製造固体差もある為、他者が全く同じ

システムで使用できるとも限らない。あくまでそこはリスクだ、

リスクを「自己責任」として容認できる上級マニア層以外では、

新鋭一眼レフへの直接装着は、決して試してはならない)

![c0032138_19220032.jpg]()

と呼ぶのは、なかなかユニークな命名かも知れない。

例えば、日本産のカメラを「トーキョー」「オーサカ」と

命名するようなものだ。でもまあ、神戸六甲山の近くで

作られたレンズを「ロッコール」と命名した前例もある

ので、あまり不自然では無いのかも知れないが・・

まず、本MIR-24は、とても優秀なレンズだと思う。

過去記事の「名玉編」にもランクインしている位だし

ロシアンの中では特に高性能なレンズという認識だ。

1990年代には、輸入専門店等での新品販売もあった

模様だが、現代での入手は、少々困難な事であろう。

優秀な性能の所以としては、まず最短撮影距離が24cm

と短い事がある。これは古今東西の35mm級レンズでは

マクロレンズを除き、トップクラスだ。

(私が知っている範囲では、TAMRON SP35/1.8がトップ

の最短20cm、そしてSONY DT35/1.8の23cm、に次いで

本MIR-24は第3位相当である)

逆光耐性やボケ質も、多少そのあたりに注意しながら

撮れば問題は無い。

ただし、ここも上級者や上級マニアレベルのスキルが

必須となる、「レンズの言うがまま」にしか撮れない

初級中級者の場合は、ロシアン、あるいはオールドレンズ、

または新鋭中国製レンズを使いこなす事は、まず困難だ。

![c0032138_19220019.jpg]()

称するもので、酷い写りのものが多いのは、それは

レンズの欠点を回避できないで使っているから、そうなって

しまう訳だ、ちゃんと使いこなせるのであれば、オールド

レンズでも、そこまで酷い写りにはならない。

なお、職業写真家等が、オールドレンズでの酷い写りの

写真集等を出しているのは、その場合は、あえて酷いもの

を選んでいる訳だ。何故ならば「オールドレンズ」と

タイトルに書く以上、読者は酷い写りのものを期待する

からである。オールドレンズと言っているのに、普通に良く

写ってしまったら面白く無いし、そもそも、下手をすれば

オールドの方が綺麗に写る、となったら、世の中の新製品

レンズの立場が無い。だから市場における「倫理」を崩壊

させない為にも、「オールドレンズは酷い写りでなくては

ならない」という「大人の事情」がある訳だ。

それから、たとえ職業写真家であっても、オールドレンズ

撮影の専門家等は、まず居ない、

当然ながら、それだけでは生計が立たないからだ。

業務撮影のほぼ全ては、現代の撮影機材を使う事であろう。

だから、専門的では無い職業写真家層では、オールドレンズ

の使いこなしが、ちゃんと出来ていないのかも知れない。

そういうレンズ群に多数触れる機会があったり、実際に

それで多数の写真を撮影しているのは、職業写真家層では

なく、むしろ上級マニア層なのだ。

まあ、「職業写真家兼上級マニア」という人も存在はする。

でも、その場合でも、ロシアンやオールドでは、飯のタネ

には殆どならないだろうから、分類上は「上級マニア」だ。

さて、本MIR-24であるが、ロシアンレンズの一般的な

弱点を殆ど持たない特異なレンズだ。ある意味、使い易い

と言えるかも知れないし、反面、面白味の無いレンズとも

言えるかも知れない。

ただ、現代のレンズで「用途代替」が出来るのであれば

わざわざ本MIR-24を使う意味もあまり無い。

具体的には、現代のTAMRON SP35mm/f1.8を使うならば、

あらゆる点で、本MIR-24よりも高性能、高描写力だ。

MIR-24を使う意味は、「安価である場合」あるいは

「マニアック度を期待する場合」の2つしかなく、

とは言え、いずれも重要な実用価値は無い。

まあ、安価だったのは確かだが、現代では入手性が悪く

むしろ希少なレンズだ、もし、これを壊してしまったら、

代替の入手手段が殆ど無いので困ってしまう。

そういう意味では、多少高価でも現代レンズの方が

安心して使える。現代レンズであれば、万が一壊れても

修理に出すか、または中古で買い替えても良い訳だ。

結局、いくら「優秀なロシアンレンズだ」と言っても、

あまりこれ(MIR-24)を推奨する理由には成り得ない。

最後に、本レンズで少し実験をしてみよう。

MIR-24に、自作の「赤外線透過フィルター」を装着する。

![c0032138_19222460.jpg]()

を円形にカットし、ステップアップリングやフィルター枠で

挟み込んで自作したものだ。

このフィルターは可視光は通さないし、加えてカメラ側には

赤外線カットフィルターが入っているので、相乗効果により

映像が極めて(数千倍も)暗くなり、通常は撮影が不可能

となるが、NIKON D500の最高ISO感度は164万もある為、

ライブビューモード+超高感度でかろうじて撮影が可能だ。

![c0032138_19222391.jpg]()

における偽色と、IRカットフィルターの存在により、カラー

バランスが著しく狂って、赤い画像になってしまうのだが、

D500をモノクロモードにして、その問題を回避している。

なお、今回は作例は掲載していないが、本システムの場合、

銀塩赤外線撮影では(赤外領域での波長ピントずれにより)

不可能であった「赤外線近接撮影」が可能となる。

非常にマニアックで専門的な使い方であるが、参考まで。

----

では、今回ラストのシステム

![c0032138_19223372.jpg]()

(新品購入価格 5,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

恐らくは、1950年代~1990年頃まで生産された

ロシアンレンズの代名詞とも言える、著名なレンズだ。

有名な理由は、本レンズがCarl Zeissの旧CONTAX版の

Sonnar 85/2(3群7枚)をベースに設計した、という

事で、つまり「ゾナーと同等の安価なレンズ」といった

印象によるものだが、「厳密にはゾナーのデッドコピー品

ではなく、小改良がなされている(レンズ構成が異なる)」

という情報もある。

まあ、いずれにしても古い設計のレンズだ。いくら

旧CONTAXの銘玉と言っても、80年以上も昔のレンズだ、

むしろ、近代に至るまで、それとほぼ同じレンズを、

ずっと生産しつづけていた、という歴史の方が、

本Jupiter-9の偉業なのかも知れない。

![c0032138_19223375.jpg]()

英語読みで、「ユピテル」と呼ぶのがロシア読みだが、

「ユピテル」もギリシャ神話に出てくる名前であるし、

国内通信機器メーカー名としても知られているので、

違和感の無い読み方であろう。

本記事で、Jupiterシリーズを2本紹介しているが、

他に著名なものとして、Jupiter-8 50mm/f2もある。

余談だが、ほぼ同名の電子楽器「ROLAND JUPITER-8」

(1980年)は、8音ポリフォニックのアナログシンセ

であり、疑う余地も無い歴史的名器(名楽器)である。

ただ、JUPITER-8は、当時の発売価格が98万円と非常に

高価であり、かつ、かなり大型のシンセでもあり、

楽器好きの私でも、さすがにこれを買う事は出来なかった。

その代わり「JUPITER-8をデジタルで復活した」と

呼ばれたアナログ・モデリングシンセ「ROLAND JP-8000」

(1996年)を所有している。こちらはJUPITER-8の

およそ1/6の価格で、音色は、ほとんどJUPITER-8だ!

このJP-8000は現在でも大切に保管しているが、鍵盤楽器

が沢山あって置くところが無く、しまいこんで、もう殆ど

弾いていない。たまには出してきて、名器の音を堪能すると

しようか・・

ちなみに、楽器の世界ではデジタル化が、カメラ界より

およそ15年も早く行われた。デジタル化して比較的早くに、

こうしてアナログの名楽器をリメイクする等は、なかなか

優れた市場戦略であった。

なお、デジタルカメラの世界では、そのJUPITER-8と

同時代の名機(名カメラ)を復活させようとする気配は無い。

具体的には、1980年前後の三大銀塩旗艦機のデジタル版、

NIKON F3 Digital、CANON New F-1 Digital、そして

PENTAX LX Digitalが発売されたら、マニア層にウケる事は

間違い無いと思うのだが・・

(まあ一応、デジタル版のOLYMPUS PENとOMがあるし、

NIKON Dfも、それっぽいとは言えるが、どうもオリジナル

機体ほどのマニアック度が、やや少ない。まあつまりカメラ

市場の縮退故に、遊び心が少なく、慎重すぎるリメイク版だ)

![c0032138_19223374.jpg]()

ゾナーのコピー品、という件だが、このゾナー型の

コピー品は、ニコン等各社で色々とあって、これもまた

前述の「テッサー」と同様に「定番レンズ」である。

だからまあ、あまりこれも「神格化」する必然性は無い。

ここでさらに余談だが、ツァイス製の写真用交換レンズは、

現代では全て日本製となっていると思われる。

しかし、強力なブランドバリュー(価値)を持つツァイスで

あるから、一部のレンズでは、日本のどのメーカーが作って

いるのかは完全非公開だ。

結局、初級中級層だけが、現代のツァイス銘レンズを

「カール・ツァイス製だぞ!」と、有り難がって買って

いる訳なのだが、それらは全て国産品なので念の為。

ここで言いたい事は、現代の初級層や初級マニア層は、

あまりそうした過去のブランド名などに拘る必要性は

無いし、神格化してしまう必要性も無い、という事だ。

本Jupitar-8が、いくら良く写るレンズだといっても

現代の新鋭85mm、例えばSIGMA ART 85/1.4とか、

TAMRON SP85/1.8には、描写力的には、遠く及ばない。

(いずれも他記事で紹介済み、または紹介予定)

また、同じくツァイス銘であれば、現代のコシナ・

ツァイスがMilvusやOtusの85mmを発売している。

それらは現状、僅かな数しか所有していないが、恐らく

他の新鋭85mm製品も全てが高性能なレンズであろう。

![c0032138_19223330.jpg]()

1990年代においては、入手する価値があったレンズだとは

思うが、現代においては新鋭85mmmレンズが色々とある為

本レンズを指名買いする理由は全く無いという事だ。

加えて、新品入手価格が5,000円と極めて安価であった

事もポイントだ。

もし現代において、本レンズがプレミアム相場になって

いるようであれば、ますます買う価値は無い。

仮に2万円も出すのであれば、中一光学85mm/f2という

選択肢もある、それは安価な中国製レンズながら、

本Jupiter-9に勝るとも劣らない高い描写力だ。

(ハイコスパレンズ第23回記事等参照)

----

最後にもう1度書いておくが、ロシアンレンズやレアな

海外製レンズは、ボディへの装着の危険性という課題が

存在する。そこに留意する事は勿論、基本的にはロシアン

の使いこなしには高度な知識やスキルが要求される為、

あくまで上級マニア層向けであり、初級中級層に対しては、

一切推奨しない。

さて、今回の記事「ロシアンレンズ特集」は、この

あたり迄で、次回記事に続く・・

紹介している。

今回の記事では「ロシアン」レンズを5本紹介しよう。

1922~1991年に存在)製のレンズを指す。

旧ソ連製レンズの多くは、第二次大戦前の独ツァイス社が

戦後、東西分断された事から、「東側」に技術や設備が

流出し、そのレンズ設計等を流用またはコピーして戦後に

製造された物である。

まあ、そうした暗い歴史的な経緯はともかく、描写力には

定評があり、かつ安価であった。

ただ、第二次大戦前からは既に約80年の歳月が流れており、

ロシアンレンズが、現代的視点から見て、必ずしも

高描写力である保証は無い。(=要は、古すぎる訳だ)

また、ロシアンレンズは現代のデジタル機で使うには

システム的に厳しい場合もあり、装着する事で、カメラ

本体が壊れてしまう危険性すらある事は、良く認識する

必要がある。

ロシアンは、あくまで上級マニア向けであり、一般的な

カメラユーザー層には手がおえない為、非推奨とする。

なお、過去記事「ハイコスパレンズマニアックス第19回

ロシアンレンズ特集」と主旨が被るので、本記事では、

過去特集記事とは、また違うレンズを紹介しよう。

----

まず、最初のシステム

(中古購入価格 8,000円)(以下、Jupiter37A)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

【重要な注意点】

重要な事をまず最初に書いておくが、旧ソ連製レンズは

工作精度の品質基準等は、あって無いようなものである。

したがって、たとえM42マウントやNIKON Fマウント風の

見かけであったとしても、それを、そのまま国産デジタル

機(一眼レフ)に装着する事は極めて危険だ。

装着できないならばまだしも、装着したら外れなくなる、

あるいは撮影したらミラー等が干渉してカメラが壊れて

しまう等のリスク(危険性)が常に付きまとう。

よって、まず、上級マニア層以外では絶対に使用しない事。

そしてマニア層であっても、これらのロシアンレンズを

使用する際は、「必ずマウントアダプターを介して

ミラーレス機に装着する」事が必須条件だ。

この用法であれば、万が一レンズが外れなくなっても

アダプターが一個犠牲になるだけで済むし、ミラーレス機

であればミラー干渉などの故障リスクも無い訳だ。

本記事においても、この用法を守り、殆どのロシアンを

ミラーレス機で使用する。なお、APS-C機やμ4/3機では

レンズ本来の画角では無くなるが、そういう点は気に

しない方が良い。むしろ画角を狭くして、ロシアンレンズ

の典型的な弱点である、周辺収差、ボケ質破綻、逆光耐性の

低さ等を少しでも緩和しようとしている。

元々本シリーズ記事は「フルサイズ機で使わなくちゃ嫌だ」

等と言っているビギナー層向けの記事では無いので念の為。

生産されていたと思われるロシアンレンズだ。

シリアルナンバーの上位が製造年である、という情報が

あり、それを信じるならば本レンズは1983年製である。

なお、旧ソビエト連邦では「メーカー」という概念は無く、

各レンズは、いくつかの国営工場に分散されて製造されて

いた次第だ。(この点も、レンズ製造の個体差に繋がる)

ただしレンズによっては、その工場名、あるいは製造地域

の工場が後年のソビエト崩壊で独立し企業化された際には、

企業名が冠される場合もある。(例:アルセナール社等)

さて、本Jupiter37Aに関しては、現代となっては、詳しい

情報が殆ど無いので、実際にレンズを触りながら、わかる

範囲で記事を進めていく。

本レンズはM42マウントである。プリセット型に似た

単独の連続値絞り環方式であるが、プリセット環は無い。

この手の構造の場合、絞り羽根枚数は極めて多く

数え切れない(汗)程だ。ただし、円形に近い絞り形状

の仕様だからといって「ボケ質」が良くなる訳ではなく、

あくまで、木漏れ日等の「ボケ形状」が良好なだけだ。

(注:1990年代頃に「円形絞り」技術が出て来た際、

大手メーカーでさえ、そうした誤解を生むような説明を

「確信犯」的に行っていたし、その詳細を隠してしまう為に

「ボケ味」等の定義不明な曖昧な表現を使う場合もあった。

つまりまあ、そうした曖昧な用語を使っている情報は、

基本的に、あまりあてにならない訳だ)

最短撮影距離は1.2mと、135mmレンズとしては標準的。

ただし、今回は「M42ヘリコイドアダプター」を使用し、

かつ、APS-C機に装着している為、実際のところは

マクロレンズ並みの撮影倍率を可能とするシステムだ。

レンズ構成は不明だが、一説には、Carl Zeiss Jena

(イエナ)製のSonnar 135/3.5のデッドコピーだとも

言われている。

レンズ開放F値と焦点距離の表記は、「ドイツ式」と

言われる「3.5/135」という順番で書かれている。

これは、カール・ツァイス系のレンズでは、現代でも

この表記となっているケースがあるが、他のほとんど

全てのメーカーが、焦点距離、口径比(開放F値)の

順で書かれている。ツァイスはいくつかのメーカーに

ライセンス供与をしているが、例えばSONYなどでは、

焦点距離、口径比、と現代の慣習に沿って書いている。

結局「ドイツ式表記」は、現代となっては少々異端だ。

また、これらの表記法は、現代のメーカー間でも、全く

統一されていない。これは好ましく無い状態である為、

本ブログでは、開設当初から、135mm/f3.5という

表記法を用いて統一している。これは必ずしも正しい

表記法では無いが、正解が無い以上、やむを得ない。

コントラストも低くて、フレアっぽい描写だ。

これらは弱点とは言えるが、まあ、やむを得ない節もある。

元々本レンズの設計のベースとなったSonnarを設計した

Carl Zeiss Jenaは、東ドイツにおける、第二次大戦後の、

今から70年程前の時代の企業だ、1970年代には西独の

ツァイスと商標訴訟が起こった、という暗い歴史もあるが、

それはともかく、Sonnar135/3.5やJupiter37Aは、

基本的に古い設計のレンズであり、それに加えて東独や

ロシアにおいては、コーティングの技術が未発達のままで

あった。

よって、MC(マルチコート)等の記載の無い、ほぼ全ての

ロシアンレンズは、逆光耐性に課題があり、コントラスト

が低いという、いわゆる「ヌケが悪い」とか「眠い」とか

評される画質となる。

また、ボケ質破綻が良く出る。まあ、これはレンズの

収差の一環ではある、昔のレンズの手動設計では、現代

レンズのコンピュター設計のように諸収差をバランス良く

低減できる筈も無く、また、低分散ガラスや非球面レンズ

といった、新素材・新技術が導入されている訳でも無い。

こういう点が、ロシアン全般の課題ではあるが、こうした

弱点を回避するには、まずは、光線状況を綿密に分析して

撮るしか無い。加えてボケ質破綻回避の技法も必須だ。

(匠の写真用語辞典第13回記事参照)

それらが出来るか出来ないかで、ロシアンレンズの

描写力は大きく変わり、当然ながら評価も変わってくる。

利用者側に、こうしたスキルを要求される状況であるので

ロシアンレンズの使いこなしの難しさが現れる訳だ。

の要素が大きい、使いこなせなければ「ダメレンズ」となり、

上手く使う事ができれば「コスパが良いレンズ」となる。

まあ、これは、本レンズに限らず、多くのロシアン、そして

様々なオールドレンズ全般でも同様と言えよう。

(参考:2018年頃から新鋭の海外(中国製等)製レンズ

が急速に国内市場に普及している。それらの一部はオールド

名レンズの設計を流用し、APS-C機用にダウンサイジングした

ものもある。(これを「ジェネリック・レンズ」と呼ぶ)

この場合、オールド(名)レンズと同様の特性を持つ為、

元々の設計上にあった課題を理解・回避して使えるならば、

「コスパが良いレンズ」となり、使いこなせなければ、

「安かろう、悪かろうのダメレンズ」となってしまう)

----

では、次のロシアン

(中古購入価格 3,000円)(以下、KALEINAR-5)

カメラは、PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

こちらはウクライナ製のレンズである。

恐らくは1980年代の製造と思われるので、その時代

であれば「旧ソ連」だから、「ロシアン」とも言える。

ウクライナは1991年のソビエト崩壊後は独立した国家

となり、アルセナールは、それ以前から首都キエフに

存在していた国営工場(現在も)であるが、現代的な

感覚からすれば、これはメーカー(企業)である。

旧ソ連時代から「キエフ」等のカメラを製造していた

事で著名だ。国内市場では「アルセナール」

(Арсенал)を「アーセナル」と呼ぶケースも

ある模様だが、元々のロシア語(キリル文字)を読んでも、

正確な発音は良く分からなかった事であろう。

例えば、独フォクトレンダーも、戦前の国内市場では

「ホクトレンデル」と呼ばれていた位だし、アルセナール

社がある都市(Kiev/Kyiv)も、キエフ、キーウ、キーイウ、

といった発音や表記が混在する。

同様に、本レンズKALEINARの正式名は、当然ロシア語

(キリル文字)ではあるが、パソコンでの文字入力が

面倒なので、便宜上アルファベット表記にしている。

ちなみに、ロシアンレンズ名の最後に良く出てくるHは、

英文字ではNであり、これは「ニコン(風)マウント」

の意味だ(注:完全なニコン互換マウントでは無いので

それらをニコン機にそのまま装着すると、外れなくなる

などのリスクが非常に高く、大変危険である。

ニコン風マウントであってもマウントアダプター必須だ)

アルセナール製のレンズは、マルチコーティング技術も

採用されていたと思われ、他のオールド・ロシアンとは

一線を画す性能だ。

そして価格も安価である、まあ、価格については

入手の手法にもよりけりであろう。

ソビエト崩壊後の1990年代に、日本では中古カメラ

ブームが起こり、これらのロシアンレンズが国内市場

にも多数流通した。その中古相場は3000円~1万円で、

新品の場合でも5000円~2万円、というのが当時の

価格帯であった訳だ。

が、後年、デジタル時代の2000年代以降に、新世代の

初級マニア層等が、「ロシアンレンズって良く写る

のだろう?」とか言って、これらを探し始めた際には

中古相場が2万円~5万円と不当な迄に、吊りあがって

しまっていた事もあった。

これは、元々「数が少なく希少」である事と「それでも

欲しい」という初級マニア層や好事家と、流通や投機層

による、需要と供給のバランス点による結果の高値相場だ。

だが、「ロシアンは安くて良く写る」が大原則であり、

5万円も出すくらいならば、現代の新鋭高性能レンズを

中古で買った方が、比較の対象にもならないくらいに

良く写るのだ。それらの「絶対的価値感覚」を忘れては

ならない。

100mmレンズにしては、かなり寄れる仕様となっている

事である。アルセナール製のレンズは、他にも最短が

短い物があり、とても「現代的な仕様」で好感が持てる。

ちなみに他の100mmレンズで、これより最短が短いレンズ

(マクロを除く)は、銀塩時代1980~1990年代頃の

OLYMPUS OM100mm/f2が70cm(ハイコスパ第18回記事等)

それから、2017年のSONY FE100/2.8STFが57cm

(本シリーズ第0回アポダイゼーション・グランドスラム

記事等。ただしMACROモードへ要切換)が存在している。

KALEINAR-5の総評だが、全体的に悪くないレンズだ。

入手性が悪いのが課題だとは思うが、もし安価に

見かけたら買う価値はあるだろう。

ちなみに、銀塩時代末期に、私はこのレンズを2本

所有していたが、内1本は、製造個体差でNIKON機に直接

装着が出来ずに手放している。中古市場で、その個体が

約20年ぶりに巡って来たら不運かも知れないが(汗)

まあでも、もしかすると、現代のマウントアダプターを

介せばミラーレス機には装着可能かも知れない。

正式な読み方が不明なレンズであるが、高性能なので、

私は「華麗な~る」(笑)と、駄洒落で呼んでいる。

----

では、3本目のシステム

(新品購入価格 7,000円相当)

カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

恐らくは、1960年頃から1990年頃迄、長期に渡って、

KMZ(クラスノゴルスク機械工場)で生産されていたレンズ。

同工場は、銀塩カメラ「ゾルキー」や「ゼニット」

交換レンズの「ZENITAR」を生産した事でも著名だ。

(参考:また、ごく近年では、Lomography(ロモ)社の、

高付加価値型レンズ(ダゲレオタイプやペッツバール等)の

レンズ製造を行っている事でも知られている)

なお、同工場は1927年頃、カール・ツァイスの子会社

に関連する「ポドリスキー機械工場」が設営したという

ことである。

本Indastar-50-2も、ツァイス・テッサー(1902年設計)の

3群4枚レンズ構成のコピー品であり、ツァイス(の子会社)

が関与していたのだろう、と想像できる。

レンズマウントは、M42対応品である。

1980年代~の京セラCONTAX版の Tessar 45mm/f2.8を

まず連想するであろう、それは「パンケーキブーム」の

引き金になったとも思われる薄型レンズであった。

本Indastar-50-2は、パンケーキという程には薄型では無く

どちらかと言えば「小型レンズ」というイメージである。

「格好良い」事が特徴ではあるが、反面、小型すぎて

操作性が良く無い。特に、絞り環がレンズ前面での操作

となり、絞り値の指標も前面からで無いと見えないので

そこが使い難く不満だ。

京セラCONTAX Tessarは、45mm、F2.8、最短60cm

という仕様であったが、本Indastar-50-2は、50mm、F3.5、

最短65cmと、僅かづつだがスペックが異なっている。

それと、本レンズは、ロシアのKMZ工場に残っていた

在庫品を近年に日本国内の業者が輸入したものであり、

新品販売で、ティルトアダプター付きでの販売であった。

今回は、そのティルトの効果も交えて撮影している。

いずれも似たり寄ったりという印象だ、そこそこ良く

写るが最短撮影距離も長い為、絞りを開けて使うよりも、

絞って中遠距離被写体を狙う撮り方がセオリーだ。

絞り込んだ時の描写力は、たいていのテッサー型の

レンズにおいて、あまり不満は無い。

一眼レフ用の開放測光のテッサーは、「焦点移動」が

出る弱点もあったのだが、こうした連続値絞り環を持つ

絞り込み(実絞り)測光タイプであれば、焦点移動は

起こらないので心配は無い。

ただまあ、ありふれた構成のレンズである。古今東西、

テッサー型レンズは、単体の交換レンズはもとより、

銀塩コンパクト機搭載レンズ等で、星の数ほどある。

まあ「テッサー」は商標なので、そうは書かれてはいない

までも、世の中には、あのカメラのレンズも、この交換

レンズも、いくらでもテッサー型レンズが存在する。

そもそも、今更、100年以上も前の時代の発明のレンズを

有りがたがる必然性も全く無い。

テッサーが高く評価されたのは、その100年も昔の話なの

だし、その特許が切れた数十年後には、世の中のカメラ用

レンズが、殆どテッサー型に席巻されてしまった状況だ。

そして、近年に至るまでテッサー型構成のレンズは、いくら

でもあるから、これを「オールドレンズ」と呼ぶのも

見当違いだ、つまり、ごくポピュラーな「定番レンズ」だ。

本Indastar-50-2に関しては、このあたりまでで・・

----

では、4本目のロシアン

(中古購入価格 8,000円)(以下、MIR-24)

カメラは、NIKON D500 (APS-C機)

前述のKALEINAR-5N と同じくウクライナのKIEVにある

国営工場で製造されたレンズ。

製造年は不明、恐らくは1980年代前後であろう。

ニコンFマウント類似のKIEV-19用マウントであるが、

前述のように、ニコン機への直接装着は避ける事が賢明だ。

だが、今回、ちょっとした実験をする為にニコン機を

使用している、その実験内容については後述する。

実は、この個体に関しては、ニコン機に装着可能である。

だが、全ての個体で、そうである保証は無い為、(安全な)

マウントアダプターを介した装着を推奨している訳だ。

(なお、装着安全を確認するためには、多数の、各時代の

ニコン製一眼レフ(ジャンク機含む)で事前検証をする必要が

ある。一般的なユーザー環境では、そうした事は無理であろう。

私の場合は、およそ50年の間に製造された十数台の各時代の

NIKON製一眼を所有していて、それらに順次装着テストを続け、

新鋭機に本レンズを装着しても大丈夫である事は確認済みだ。

勿論ロシアンレンズには製造固体差もある為、他者が全く同じ

システムで使用できるとも限らない。あくまでそこはリスクだ、

リスクを「自己責任」として容認できる上級マニア層以外では、

新鋭一眼レフへの直接装着は、決して試してはならない)

と呼ぶのは、なかなかユニークな命名かも知れない。

例えば、日本産のカメラを「トーキョー」「オーサカ」と

命名するようなものだ。でもまあ、神戸六甲山の近くで

作られたレンズを「ロッコール」と命名した前例もある

ので、あまり不自然では無いのかも知れないが・・

まず、本MIR-24は、とても優秀なレンズだと思う。

過去記事の「名玉編」にもランクインしている位だし

ロシアンの中では特に高性能なレンズという認識だ。

1990年代には、輸入専門店等での新品販売もあった

模様だが、現代での入手は、少々困難な事であろう。

優秀な性能の所以としては、まず最短撮影距離が24cm

と短い事がある。これは古今東西の35mm級レンズでは

マクロレンズを除き、トップクラスだ。

(私が知っている範囲では、TAMRON SP35/1.8がトップ

の最短20cm、そしてSONY DT35/1.8の23cm、に次いで

本MIR-24は第3位相当である)

逆光耐性やボケ質も、多少そのあたりに注意しながら

撮れば問題は無い。

ただし、ここも上級者や上級マニアレベルのスキルが

必須となる、「レンズの言うがまま」にしか撮れない

初級中級者の場合は、ロシアン、あるいはオールドレンズ、

または新鋭中国製レンズを使いこなす事は、まず困難だ。

称するもので、酷い写りのものが多いのは、それは

レンズの欠点を回避できないで使っているから、そうなって

しまう訳だ、ちゃんと使いこなせるのであれば、オールド

レンズでも、そこまで酷い写りにはならない。

なお、職業写真家等が、オールドレンズでの酷い写りの

写真集等を出しているのは、その場合は、あえて酷いもの

を選んでいる訳だ。何故ならば「オールドレンズ」と

タイトルに書く以上、読者は酷い写りのものを期待する

からである。オールドレンズと言っているのに、普通に良く

写ってしまったら面白く無いし、そもそも、下手をすれば

オールドの方が綺麗に写る、となったら、世の中の新製品

レンズの立場が無い。だから市場における「倫理」を崩壊

させない為にも、「オールドレンズは酷い写りでなくては

ならない」という「大人の事情」がある訳だ。

それから、たとえ職業写真家であっても、オールドレンズ

撮影の専門家等は、まず居ない、

当然ながら、それだけでは生計が立たないからだ。

業務撮影のほぼ全ては、現代の撮影機材を使う事であろう。

だから、専門的では無い職業写真家層では、オールドレンズ

の使いこなしが、ちゃんと出来ていないのかも知れない。

そういうレンズ群に多数触れる機会があったり、実際に

それで多数の写真を撮影しているのは、職業写真家層では

なく、むしろ上級マニア層なのだ。

まあ、「職業写真家兼上級マニア」という人も存在はする。

でも、その場合でも、ロシアンやオールドでは、飯のタネ

には殆どならないだろうから、分類上は「上級マニア」だ。

さて、本MIR-24であるが、ロシアンレンズの一般的な

弱点を殆ど持たない特異なレンズだ。ある意味、使い易い

と言えるかも知れないし、反面、面白味の無いレンズとも

言えるかも知れない。

ただ、現代のレンズで「用途代替」が出来るのであれば

わざわざ本MIR-24を使う意味もあまり無い。

具体的には、現代のTAMRON SP35mm/f1.8を使うならば、

あらゆる点で、本MIR-24よりも高性能、高描写力だ。

MIR-24を使う意味は、「安価である場合」あるいは

「マニアック度を期待する場合」の2つしかなく、

とは言え、いずれも重要な実用価値は無い。

まあ、安価だったのは確かだが、現代では入手性が悪く

むしろ希少なレンズだ、もし、これを壊してしまったら、

代替の入手手段が殆ど無いので困ってしまう。

そういう意味では、多少高価でも現代レンズの方が

安心して使える。現代レンズであれば、万が一壊れても

修理に出すか、または中古で買い替えても良い訳だ。

結局、いくら「優秀なロシアンレンズだ」と言っても、

あまりこれ(MIR-24)を推奨する理由には成り得ない。

最後に、本レンズで少し実験をしてみよう。

MIR-24に、自作の「赤外線透過フィルター」を装着する。

を円形にカットし、ステップアップリングやフィルター枠で

挟み込んで自作したものだ。

このフィルターは可視光は通さないし、加えてカメラ側には

赤外線カットフィルターが入っているので、相乗効果により

映像が極めて(数千倍も)暗くなり、通常は撮影が不可能

となるが、NIKON D500の最高ISO感度は164万もある為、

ライブビューモード+超高感度でかろうじて撮影が可能だ。

における偽色と、IRカットフィルターの存在により、カラー

バランスが著しく狂って、赤い画像になってしまうのだが、

D500をモノクロモードにして、その問題を回避している。

なお、今回は作例は掲載していないが、本システムの場合、

銀塩赤外線撮影では(赤外領域での波長ピントずれにより)

不可能であった「赤外線近接撮影」が可能となる。

非常にマニアックで専門的な使い方であるが、参考まで。

----

では、今回ラストのシステム

(新品購入価格 5,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

恐らくは、1950年代~1990年頃まで生産された

ロシアンレンズの代名詞とも言える、著名なレンズだ。

有名な理由は、本レンズがCarl Zeissの旧CONTAX版の

Sonnar 85/2(3群7枚)をベースに設計した、という

事で、つまり「ゾナーと同等の安価なレンズ」といった

印象によるものだが、「厳密にはゾナーのデッドコピー品

ではなく、小改良がなされている(レンズ構成が異なる)」

という情報もある。

まあ、いずれにしても古い設計のレンズだ。いくら

旧CONTAXの銘玉と言っても、80年以上も昔のレンズだ、

むしろ、近代に至るまで、それとほぼ同じレンズを、

ずっと生産しつづけていた、という歴史の方が、

本Jupiter-9の偉業なのかも知れない。

英語読みで、「ユピテル」と呼ぶのがロシア読みだが、

「ユピテル」もギリシャ神話に出てくる名前であるし、

国内通信機器メーカー名としても知られているので、

違和感の無い読み方であろう。

本記事で、Jupiterシリーズを2本紹介しているが、

他に著名なものとして、Jupiter-8 50mm/f2もある。

余談だが、ほぼ同名の電子楽器「ROLAND JUPITER-8」

(1980年)は、8音ポリフォニックのアナログシンセ

であり、疑う余地も無い歴史的名器(名楽器)である。

ただ、JUPITER-8は、当時の発売価格が98万円と非常に

高価であり、かつ、かなり大型のシンセでもあり、

楽器好きの私でも、さすがにこれを買う事は出来なかった。

その代わり「JUPITER-8をデジタルで復活した」と

呼ばれたアナログ・モデリングシンセ「ROLAND JP-8000」

(1996年)を所有している。こちらはJUPITER-8の

およそ1/6の価格で、音色は、ほとんどJUPITER-8だ!

このJP-8000は現在でも大切に保管しているが、鍵盤楽器

が沢山あって置くところが無く、しまいこんで、もう殆ど

弾いていない。たまには出してきて、名器の音を堪能すると

しようか・・

ちなみに、楽器の世界ではデジタル化が、カメラ界より

およそ15年も早く行われた。デジタル化して比較的早くに、

こうしてアナログの名楽器をリメイクする等は、なかなか

優れた市場戦略であった。

なお、デジタルカメラの世界では、そのJUPITER-8と

同時代の名機(名カメラ)を復活させようとする気配は無い。

具体的には、1980年前後の三大銀塩旗艦機のデジタル版、

NIKON F3 Digital、CANON New F-1 Digital、そして

PENTAX LX Digitalが発売されたら、マニア層にウケる事は

間違い無いと思うのだが・・

(まあ一応、デジタル版のOLYMPUS PENとOMがあるし、

NIKON Dfも、それっぽいとは言えるが、どうもオリジナル

機体ほどのマニアック度が、やや少ない。まあつまりカメラ

市場の縮退故に、遊び心が少なく、慎重すぎるリメイク版だ)

ゾナーのコピー品、という件だが、このゾナー型の

コピー品は、ニコン等各社で色々とあって、これもまた

前述の「テッサー」と同様に「定番レンズ」である。

だからまあ、あまりこれも「神格化」する必然性は無い。

ここでさらに余談だが、ツァイス製の写真用交換レンズは、

現代では全て日本製となっていると思われる。

しかし、強力なブランドバリュー(価値)を持つツァイスで

あるから、一部のレンズでは、日本のどのメーカーが作って

いるのかは完全非公開だ。

結局、初級中級層だけが、現代のツァイス銘レンズを

「カール・ツァイス製だぞ!」と、有り難がって買って

いる訳なのだが、それらは全て国産品なので念の為。

ここで言いたい事は、現代の初級層や初級マニア層は、

あまりそうした過去のブランド名などに拘る必要性は

無いし、神格化してしまう必要性も無い、という事だ。

本Jupitar-8が、いくら良く写るレンズだといっても

現代の新鋭85mm、例えばSIGMA ART 85/1.4とか、

TAMRON SP85/1.8には、描写力的には、遠く及ばない。

(いずれも他記事で紹介済み、または紹介予定)

また、同じくツァイス銘であれば、現代のコシナ・

ツァイスがMilvusやOtusの85mmを発売している。

それらは現状、僅かな数しか所有していないが、恐らく

他の新鋭85mm製品も全てが高性能なレンズであろう。

1990年代においては、入手する価値があったレンズだとは

思うが、現代においては新鋭85mmmレンズが色々とある為

本レンズを指名買いする理由は全く無いという事だ。

加えて、新品入手価格が5,000円と極めて安価であった

事もポイントだ。

もし現代において、本レンズがプレミアム相場になって

いるようであれば、ますます買う価値は無い。

仮に2万円も出すのであれば、中一光学85mm/f2という

選択肢もある、それは安価な中国製レンズながら、

本Jupiter-9に勝るとも劣らない高い描写力だ。

(ハイコスパレンズ第23回記事等参照)

----

最後にもう1度書いておくが、ロシアンレンズやレアな

海外製レンズは、ボディへの装着の危険性という課題が

存在する。そこに留意する事は勿論、基本的にはロシアン

の使いこなしには高度な知識やスキルが要求される為、

あくまで上級マニア層向けであり、初級中級層に対しては、

一切推奨しない。

さて、今回の記事「ロシアンレンズ特集」は、この

あたり迄で、次回記事に続く・・