本シリーズでは所有しているデジタル一眼レフについて

個別に評価を行っている。

今回は、平成最後の記事として、平成のデジタル時代を

代表するとも言える、名デジタル一眼レフを紹介しよう。

![c0032138_12372195.jpg]()

レンズは、smc PENTAX-DA70mm/f2.4を使用。

(ハイコスパレンズ第12回記事参照)

このシステムで撮影した写真を交えながら、本機KPの特徴に

ついて紹介していこう。

本機を一言で表す、本シリーズ恒例の下世話な例えでは、

「スタイルが良く何でも器用にこなす万能タイプ、頭も良いが

少々気難しい一面があるので、慎重に付き合う必要がある」

と言う感じか・・

![c0032138_12372147.jpg]()

「第四世代」つまり「高機能化の時代」でのカメラであった。

その後のPENTAXのデジタル一眼レフの歴史を振り返っておこう。

<2010年>

K-r 初級機、高機能、オーダーカラー有り

K-5 上級機、最大ISO51200、連写秒7コマ(本シリーズ第12回)

後にボディカラーを変えた限定版あり

<2012年>

K-30 中級機、オーダーカラー有り(後日紹介予定)

K-5Ⅱ 上級機、K-5の小改良版

K-5Ⅱs 上級機、K-5Ⅱのローパスレス版

<2013年>

K-50 初級・中級機、オーダーカラー有り

K-3 上級機、ローパスセレクター方式初採用、

<2014年>

K-S1 初級・中級機、ローパスセレクター有り

<2015年>

K-S2 初級・中級機、最軽量ボディ、可変モニター

K-3Ⅱ 上級機、K-3の改良版、リアルレゾリューション初搭載

<2016年>

K-1 最上位機、PENTAX初のフルサイズ機

K-70 中級・上級機、高機能が特徴

<2017年>

KP 上級機、(本機)

![c0032138_12390476.jpg]()

デジタル一眼レフ群を見ていると、様々な特色が見えてくる。

まず第四世代(~2013年頃)では、高機能化により、スマホや

ミラーレス機との差別化が図られ、オーダーカラー制度により

ユーザーニーズの多様化への対応もある。

そして、まだこの時代では、初級機・中級機・上級機という

製品ラインアップの明確性も存在していた。

しかしながら、高機能化については第12回記事K-5の回でも

説明したように、既に実用レベルを遥かに超える様々な機能が

搭載されていて、初級中級者はおろか上級者ですらも、全ての

機能を把握して、それを使いこなすのは困難な事であっただろう。

おりしも、他社ではこの頃からフルサイズ機の普及化戦略が

始まった。

(2012年=EOS 6D,NIKON D600 2013年=NIKON Df,SONY α7)

これはμ4/3等のミラーレス機に対する牽制の要素もあると思う。

で、これらの低価格帯フルサイズ機に対抗するには、PENTAXでも

フルサイズ化を進めるとともに、その他の「根幹技術」の搭載が

必須だ、これまでのように、ただ「色々な機能が入っています」

とか「ボディ色が選べます」では、ユーザーへのアピール度や

「付加価値」(=値上げの理由)が少ない訳だ。

![c0032138_12372141.jpg]()

「ローパスセレクター」や「リアルレゾリューション」という

技術革新が行われた。(参考:交換レンズでもHDコーティング

という新技術が開発された)

これらは、センサーシフト方式の内蔵手ブレ補正機能を応用して、

撮影時に微細な範囲でセンサーを駆動して撮影、それらを合成

する事で、より解像度の高い画像を得る事が可能であったり、

あるいは、ローパスフィルターと同様な効果をもたらしたり

出来る先進的技術だ。

この手法は、内蔵手ブレ補正を持たないNIKON機とCANON機では

追従する事が困難だ、よって、ここで差別化の要素が生まれる。

それと、製品ラインナップの見直しも行われた。

初級ユーザー層の「一眼レフ離れ」により、初級機と中級機を

統合した高性能の機体をローエンドに据える。

(なお、技術主導化戦略や、ラインナップ戦略は、PENTAXの

カメラ事業のHOYAからRICOHへの移管(2011年)も、多々

影響していると思われる。加えて2011年には東日本大震災

の影響もあったからか? 新規の一眼レフ発売は無かった)

また、中級機と上級機も統合し、ミドルクラスでありながら、

他社でのハイアマチュア向け上(高)級機クラス

(例:SONY α77系、NIKON D600/700/7000シリーズ、

CANON 5D/6D/7Dシリーズ等)を、ある意味一部では

凌駕する高スペックを搭載している。

後者の「高スペック化」は、まずK-70(2016年)で現れ、

次いで本機KP(2017年)で、それが顕著となった。

ここら辺の製品戦略の細かい変更は、この時代の

PENTAXの親会社が何度も変わった事も原因であろうが、

その詳細については長くなるので割愛し、別記事に譲る。

![c0032138_12372198.jpg]()

有効画素数:約2430万画素

最高シャッター速度:1/6000秒(AE時)、

電子シャッター1/24000秒

ファインダー:倍率0.95倍(換算) 視野率100%

AF性能:測距点27点、ゾーン選択可

ドライブ性能:秒7コマ(高速時)、最大100コマ(低速時)

ISO感度:100~81万9200(AUTO ISOで最大感度まで追従可)

内蔵手ブレ補正:有り(焦点距離手動設定可能)

ローパスフィルター:選択式、リアルレゾリューション搭載

操作系:ハイパー操作系+機能ダイヤル+操作ダイヤルの4ダイヤル

フラッシュ:内蔵GN6 、シンクロ速度1/180秒

撮影機能:カスタムイメージ、デジタルフィルター、HDR等多数

ピーキング:ライブビュー時に可能

その他:グリップ交換可能(3種類)

重量:643g

発売時価格:13万円台後半(オープン)

スペックだけを見れば、物凄い高性能機である。

![c0032138_12373615.jpg]()

CANON旗艦機EOS-1DxのISO20万、PENTAX旗艦機K-1のISO20万、

さらにはミラーレス高感度機SONY α7S系のISO40万をも

上回る。

本機以上の機種は、同じくPENTAXのK-1 MarkⅡ、そして

NIKON D5のISO328万、同D500(本シリーズ第20回)

および同D7500のISO164万、位しか知らないのだが、

それらは、もはや実用範囲を超えた過剰性能とも言える。

前記機種群は、高感度化の為に画素数を抑えた仕様も多いが

本機では2400万画素で超高感度化を実現している。

![c0032138_12373627.jpg]()

新技術を搭載していて、付加機能のエフェクト系も従来機を

引き継いで十分である。

しかも小型軽量で、かつ近年の高付加価値型デジタル一眼レフ

としては安価だ。

しかし、PENTAX機は元々どれも高機能だ、ローエンド系機種は

本機にさほど見劣りしない中級機クラスの基本性能を持ち、

コスパが極めて良い。例えばK-30(2012)、K-S1(2014)や

K-70(2016)ならば7~8万円が発売時の実勢価格だ。

中古ならばさらに安価で、2010年代前半の機種であれば、

現在では、2~3万円で買える。

すると、このKPの価格は「高感度化」と「操作系」が

付加価値(=悪い言葉で言えば値上げの理由)となっている

事になる。初級中級層ではKPの特徴として「高感度化」しか

見えず、しかもISO80万は誰が見ても過剰性能だ。それでいて

旧来の中級機の、およそ2倍近くの価格となっている事は

納得しずらいかも知れない(特に旧来からの「PENTAX党」は、

機能面でのコスパが他社機よりも良い事に主に着目する為、

コスト高の機種は、単純に嫌われてしまう事が多い)

だが、私が注目する本機KPの最大の特徴は「新型の操作系」だ。

とは言え、既にK-1(2016年)に搭載されていた「機能ダイヤル」

方式と類似ではあるが、K-1では固定機能であったのが、KPでは

アサイナブルになった事と、ダイヤル配置が多少見直され小振り

のボディとあいまって、極めて使い易いように設計されている。

過去記事(シリーズ第6回K10D)等で詳細を説明した「ハイパー

操作系」も勿論健在であるが、それに加えて2つの操作ダイヤルが

追加された事での非常に優れた操作系概念の搭載が本機の特徴だ。

私の評価において、過去、銀塩AF一眼レフ最強の操作系は

「MINOLTA α-7」(2000年)であり、デジタル一眼レフでは

「PENTAX K-5」(2010年)、そしてミラーレス一眼では、

「PANASONIC DMC-G1」(2008年)と「SONY NEX-7」(2012年)

であった。ここでのカメラのサンプル数(所有・比較機種数)

は約120台であるが、十分すぎる程であろう。なお派生機種や

同一シリーズでは前述の機体と同等の操作系を持つ場合もある。

しかし、その中で「操作性・操作系」が5点満点評価の機種は、

銀塩時代の「MINOLTA α-7」しか無い。その後のデジタル時代では

増えすぎた機能への操作利便性の対応が、どの機種も遅れていて

満点を付けられるカメラは無く、ミラーレスのDMC-G1とNEX-7で

ようやく4.5点である。しかしDMC-G1は「操作系の無駄のなさ」

NEX-7は「動的操作系の採用」という点での好評価であり、

「完璧な操作系」であるとは、ちょっと言い難い面もある。

(余談だが、DMC-G1とNEX-7の設計に関しては、MINOLTA

α-7の設計メンバーが関与していたかも知れない?という業界内

の噂を、近年になって聞いている。それが真実だとすれば、

結局、優秀な操作系設計が出来る技術者は、日本国内には

少数しか居ないという事になるのではなかろうか・・?

まあでも、噂話の真偽を確かめるよりも、遥かに重要な事は、

他社も、それらの優秀なカメラの操作系を大いに参考にし、

続くカメラ開発に活かす事であろう。それがいつまでも出来て

いないメーカーが多い事、あるいは新規の操作系の搭載を嫌う

保守的なユーザー層が多い事は、非常に残念な事実である)

なお「操作系の評価」は、カメラを所有して、様々なシーンで

長く使用した状態で無いと評価が難しい。その為、一般的な

専門レビュー記事等では短期間しかカメラを使用しない為、

殆どこのあたりの評価はされない事が普通だ。

また、高い知識やスキルを要求される為、専門性の低い雑誌記事

とか、WEBでの初級中級層のレビューでは、ますます、操作系に

ついては、評価する術を全く持っていない。

だから、操作系の良い機種が、高く評価されるとは限らないし、

しかも、本機KP迄の高いレベルとなると、ビギナー層等では

チンプンカンプンであり、まったく理解不能であろう。

さて、本機KPは今の所「操作性・操作系」は5点満点に値する

事が確定している。ただ、そのあたりは後述するが、若干の

欠点も残っている。本機KPは、まだ新しい機種で後継機が

無いが、今後さらなる小改良を期待したい所だ。

![c0032138_12373695.jpg]()

まず操作系だが、通常の前後ダイヤルによる「ハイパー操作系」

は他記事でも詳しく説明済みだ。

(例:本シリーズ第6回、PENTAX K10D記事等)

これに加えて「機能ダイヤル」と「設定ダイヤル」が存在する。

![c0032138_12391591.jpg]()

カスタム1~3(任意設定)という「スマートファンクション」

が割り振られる。

(注:取扱説明書の「スマートファクション」は誤記だ・・汗

それでは、クシャミをしているみたいなので訂正を期待する)

この操作系は、機能選択+デジタルダイヤルという型式で、

連続量の変更や、複数モードの多値セレクト操作に有効だ。

古くは、銀塩AF一眼の「MINOLTA α-SweetⅡ」(2001年)や

「CANON EOS 7」(2000年)「PENTAX Z-1」(1991年)に

同様な概念が採用された方式であり、基本的に悪く無い。

しかも、それらの銀塩機には(近年のK-1にも)無かった

自在カスタマイズ(任意設定)項目が3つもある。

ちなみに、ここで言う「デジタルダイヤル」とは、無限回転式の

ダイヤルであり、アナログダイヤルの有限回転式+設定値が固定

であるものに対し、「設定要素が自由に決められ、指標が無く、

他の操作子で同一パラメーターを重複変更しても、それらの

値に矛盾が発生しない物」と定義している。

両者には各々長所短所が存在し、どちらか一方には決められない

事は勿論、カメラ操作上で、ある設定にどちらの種類のダイヤル

を用いるかで、操作系上の総合コンセプト設計の優劣が現れる。

その切り分けで失敗したケースも、NIKON Df、FUJI X-T1系等

いくつか見受けられるが、ここの操作系概念設計は非常に難しく、

設計者がいかに「デジタルで撮影を行う事」に精通しているか

にも係わるだろう。

逆に言えば、矛盾が多い場合は、ちゃんとそのカメラで撮影を

しながら設計をしていない、と見なせる。

なお、忙しい開発者は、「そんな暇は無い」と言うだろうが

とは言え、メーカー社外アドバイザーとして職業写真家層等の

専門家に意見を求めても、あまり有益では無い。一部の職業

写真家層等では、限られた状況でのみ撮影を行う為、カメラの

誤操作を嫌って、何も設定変更せずに、それどころか設定を

ロックして何も動かせないようにしてしまう人達も多いのだ。

そこまで行かないまでも、特定の撮影スタイルを「技能」と

する場合、その「思い込み」の要素は大きい事であろう。

まあともかく、遊びから仕事まで、あらゆる撮影スタイルを

考慮しない限り、操作系の設計が難しい事は確かだと思う。

さて、KPの「機能設定」はアナログダイヤルである。ここの

「任意設定項目」だが、ISO感度、ブラケット等14項目と十分な

ように一見思える、しかしここには微妙な弱点があって、

デジタルフィルター及び、ISO感度の自動・手動切り替え、

そして、レンズ(収差)補正がアサイン出来ない。

デジタルフィルターに関しては、ここでこれを選んでしまうと

機能制限の面で矛盾する可能性があるので、やむを得ず、これは

従来機種どおり、チマチマとメニューから選ばないとならず、

かつ撮影後の事後処理では、従前の画像に戻れず、「保存」操作

も必須で、若干面倒だ。(注:近年のNIKON機やCANON機では、

従前の撮影画像に戻ってエフェクトが掛けられる)

PENTAX機は、このエフェクト分野で先行してはいたが、後年の

他社機では、より操作系が進化しメーカー間での「仕様老朽化」

現象が発生している。まあでも、重欠点と言う程では無い。

![c0032138_12373649.jpg]()

本機KP(及び他のPENTAX機)での感度設定は、手動(つまり

100~80万までの任意)と、自動(100~最大80万)のいずれか

しか選べず、つまり自動で撮っていてなんらかの理由(勝手に

超高感度となりノイズが心配等)で、手動でISOを設定すると

もう二度とこの「設定ダイヤル」では自動に戻らず、メニュー等

から自動(AUTO ISO)モードを選択しなおした。

この矛盾は、PENTAX機全般の他、NIKON機でも類似の問題がある。

まあこの点は、M露出モードや、TAV露出モード(PENTAX機のみ)

で感度を自動追従させる際に感度操作系上の矛盾が発生するから

こうした仕様になっているのだろうと思うが、そうであれば、

M露出やTAV露出に切り替わった際のみ、感度手動調整を自動的に

無効にすれば良いのではなかろうか?(一部そうなっている)

でもまあ、PENTAX機の場合はISO設定ボタンが専用で別途存在

しているので、そこで簡便に変更可能なので、些細な問題だ、

勿論重欠点では無い。

(ただし、一部のNIKON機では、その設定はメニューの奥深く

だし、ショートカット設定も不可能なので、やや問題だ。

例:本シリーズ第17回記事NIKON Df参照)

他、レンズ収差補正がアサインできない件は後述する。

![c0032138_12374517.jpg]()

どう使うか?と言えば・・

例えばPENTAX伝統の「ハイパープログラム」で撮影するとしよう、

この際、前後ダイヤルを廻すと、P露出から瞬時に、絞り優先や

シャッター優先に移行できる、加えて「AEロック」を併用すると

プログラムシフトが可能となる。

これは露出概念からは極めて優れた発想なのだが・・

従来機でのこの時の弱点であるが、前後ダイヤルが占有されて

しまう事で「露出補正」が効かなかった点があった。

勿論「露出補正±」ボタンを押して(押しながら)前後どちらか

のダイヤルで露出補正を掛ける事は出来るのだが、それだと

ハイパープログラムの概念的な長所が失われたり、操作性が

悪化する為、一般機での「P露出時のプログラムシフト+露出補正」

の2ダイヤル操作系の方が優れている、と言う点も正直あった。

だが本機KPでは「機能ダイヤル」に露出補正を割り振っておくと、

第三のダイヤルで露出補正が常時効く、これは素晴らしい。

(注:この時の露出補正は、AUTO ISO時には感度変更になる)

これで「ハイパープログラム」が初登場の1991年から、実に

26年(K-1では25年)ぶりに、やっと実用的になったと言える。

(参考:銀塩傑作機の「MINOLTA α-7」(2000年)では、

ハイパープログラム時に別途露出補正ダイヤルが存在し、この

問題点をクリアしていたが、α-7ではこれを「ハイパー操作系」

とは呼んでおらず、単に同機の優れた操作系の一環であった)

![c0032138_12382130.jpg]()

ダイヤルにカスタマイズしておく事が可能だ、

(注:この場合の露出補正も、AUTO ISO時では感度変更である)

よってこのケースでは、「カスタムイメージ」「HDR」等の

”写真撮影表現機能”を、この機能ダイヤルでの主体とするか、

あるいはISO感度やAE(測光)モードを主体とし、作品作り等に

おける厳密性に役立たせる事が可能となる。

いずれにしても、AVモードにおいては本格的な撮影表現機能を

選んでアサインしておくのが賢明であろう。

なお、ドライブモード、WBモード、AFモード等の基本的な

設定は専用のボタンがあるので、それらを「機能ダイヤル」に

わざわざアサインする必要性は殆ど無い。

ちなみに、連写速度設定が機能ダイヤルにデフォルトで入って

いるが、残念ながら連写中に設定ダイヤルを廻しても連写速度は

変更されない。それが出来ると、とても嬉しかったのだが・・

![c0032138_12391575.jpg]()

TV,AV,TAV,B,USER1~5)の変更ダイヤルは、軍艦部左上の

使い難い位置に「ロック機構付き」で存在している。

これはむしろ正解であり、露出モードというものは、初級者が

考えるほど頻繁に変更するものでは無いのだ。

上級者レベルであれば、AV(絞り優先)と、特殊用途(花火等)

でのM(マニュアル露出)の2つがあれば、全てカバー可能であり、

通常は、99%以上、AVモードのみでの撮影となる。

スポーツや動体撮影でのTVモード(シャッター優先)というのも

不要であり、AVモードのまま絞り値と感度を調整すれば動体撮影

に必要なシャッター速度の設定を決定する事が可能だ。これは

一々TVモードに変更するのは煩雑な操作になるという意味である。

まあスポーツ等専業写真家において、経験的に必要と思われる

シャッター速度を固定する、(あるいは、流し撮りを行う)

といった目的でTvモードを使う可能性はあるが、まあ、それは

一種の「技能」であるから、多くの場合、初級中級層には

無縁な話だし、写真を1枚撮る度に変更する機能でも無い。

他機では軍艦部右上等の廻しやすい位置に、PSAMダイヤルが存在

する場合が多く、そんなに頻繁に変更しない操作子が、そこに

鎮座している事は、むしろ操作系評価上では減点対象だ。

(この点では、操作系の傑作機、MINOLTA α-7も同様だ)

なお、PENTAXにおけるTAVモードは、ユーザーが任意に決めた

絞り値とシャッター速度にISO感度が追従する、というユニークな

仕組みである。PENTAXでの、この機能の初搭載はK10D(2006年)

あたりと記憶しているが、その機種はISO感度が100~1600と

僅かに5段の変化範囲しかなく、実質的には使い物にならなかった。

本機KPにおいては、ISO感度が100~約82万と14段もあるので、

やっとこのTAV機能が実用レベルに近づいて来た。

(注:低感度がもう少し欲しい。あるいは開放F値の暗いレンズ

か、NDフィルターを使えば、この仕様でも十分である)

ちなみに、TAV時は前後ダイヤルに露出補正が割り振れず、

機能ダイヤルに「露出補正」をアサインするのが適切であろう。

それから、SVモード(ISO感度直接変更)時も同様に露出補正とし、

前後ダイヤルはISO感度変更とプログラムシフトとする。

しかし、この場合は、AVモードとした方が設定自由度が高い。

もしSVモードを駆使しようとしたら「プログラムライン変更」

機能と併用する必要がある。そうであれば使用するレンズの描写

特性に合わせて、開放優先、中間絞り(MTF)優先、絞り込み優先

等により、ほぼ1発で希望する絞り値が得られ、プログラムシフト

の必要性を減らせる。だが、これは超上級者向けの概念となり、

かつ、本来の作画上での被写界深度設定等と矛盾する要素もあり、

一般ユーザーはもとより職業写真家でも使いこなせない機能だ。

またKPは3ダイヤル化した為、旧来ではISO感度直接変更は

このSVモードでしか出来なかったのが、KPでは別ダイヤルで

常時可能なので、その必然性が無くなってきている。

つまり、SVモードは本機KPでは、むしろ不要な機能とも言える。

なお、本機KPにおいても、PENTAX第二世代機以降から存在する

カスタム設定での「連動外の自動補正」も依然有効であるので、

これをONにしておくと、絞り値、シャッター速度等が希望する

露出設定に追従しない場合には自動で調整してくれる。

この機能は「MINOLTA XD」(1977年)の「サイバネーション・

システム」や「MAMIYA ZE-X」(1981年)の「クロスオーバー・

システム」や、近年のデジタルEOS機の「セイフティ・シフト」と

等価または類似であるが、露出安全対策としては有効である。

それから、デジタルカメラでは希少な機能である「被写界深度

ブラケット」が可能だ。これにより「ボケ質破綻回避」技法に

役立たせる事が出来そうだが、MFレンズではこの機能は効かず、

また、絞り値の変化幅も変更不可で、かつ、連写も止まって

しまう、という若干の課題が存在する(あと少しだけ改良が

必要、という感じで、惜しい機能だ)

![c0032138_12382575.jpg]()

極めて利便性が高いが、初級中級者には難解で過剰な機能で

あるとも言え、ユーザーのレベル/スキルや撮影スタイルにより、

評価が変わってくる事だるう。

なお、この「機能ダイヤル」には、過剰な「ロック機構」は

無い為、スムースな操作が可能である。

勿論、「誤って廻してしまった」というケアレスミスには

対応していないので、あくまで上級者以上向けの機能だ。

(特に、カスタムイメージをアサインすると、アイコンだけしか

表示されず、誤って変更操作をした場合に、わかりにくい)

注目の高感度関連での他の長所だが、本機の高感度は、

PENTAXでは「天体撮影」を想定している節もある。

内蔵機能である「アストロトレーサー」や「赤色画面表示」

(夜間、急に明るいモニター画面を見ないようにする機能)

や別売付属品の「GPSユニット」がそれである。

私はこのあたりの撮影用途には本機を用いないが、それらを

志向するユーザー層には便利な機能であろう。

なお、近赤外線透過フィルターを用いて、超高感度性能を

組み合わせた「赤外線撮影」が出来そうなので試してみたが、

この場合、カメラ本体内の近赤外線(NIR)カットの効果が

強すぎて、あまり実用的では無かった(後日紹介予定)

![c0032138_12374506.jpg]()

行う事が可能だ。まだミラーレス機に比べて抽出精度は低いが、

一眼レフでの採用は、SONYのEVF機(αフタケタ:2010年以降)

を除き、かなり珍しいと思う。(注:従前のPENTAX機でも、

「輪郭強調」は出来る機種があるが、「輪郭抽出」は初搭載だ)

なお、デジタルフィルター機能はライブビュー時に撮影前の

効果確認が可能だ、AF性能が落ちるので通常ではライブビュー

機能は使用しないが、こうしたエフェクトのプレビューや、

動画撮影時、高感度を用いた超暗所の撮影、ピンホール撮影、

赤外線撮影、といった特殊な用途では有効だ。

(加えて、「常時ライブビュー」にレバーで設定可能だ、

他社機や他機では都度ライブビューに切り替えないとならない)

その他、基本性能は極めて高い。連写性能も高速で秒7コマと

SDカード使用機ではかなりの速度ではあるが、他社ミラーレス機や

SONYのEVF機でも同等以上の性能を持つものが多い(ミラー駆動の

必要性が無い為、ミラーレス機での高速連写搭載は容易だ)

ただし、本機では条件によっては、十数枚程度の連写より後では、

連写速度が大幅に低下する。

この「条件」とは、記録画像サイズやSDカードの転送速度のみ

ならず、レンズ補正機能(特に、周辺光量補正)をONした場合に

画像処理にかかる時間が連写速度・連続コマ数に大きく影響する。

各収差補正をOFFにすると、連写性能は大幅に向上し、数百枚

程度まで連続してストレス無く撮れるケースもある。

古いPENTAXレンズ等では、収差補正機能が効かない場合もあり、

この機能は、連写の必要性やレンズの種類に応じて変更する

のが良い。

これの設定は「機能ダイヤル」にはアサイン不能であるが、

コントロールパネルのカスタマイズで登録が可能だ。

しかし、19項目のコンパネ上の4~5項目が、この収差補正の

設定の為に占有され、あまり好ましい状況では無い。

(複数のコンパネ設定を登録できるならば、装着レンズの

特性に合わせて設定を選べるようになるだろうが、さすがに

そこまでは、やりすぎであろう。現状、個人的には若干不満

だが、設計概念上では、やむを得ないと思う)

また、これらの概念は難解で、初級中級層向けの内容では無い。

面倒ならば、もう単純に連写は「間欠連写」を前提とするかだ。

ラストの長所としては、SDK(ソフトウェア開発キット)が

2018年5月に公開された事だ。技術者以外には無関係な話だが、

これ(無償)を入手するとPCやスマホ等から本機を遠隔制御

したり撮影画像を画面に表示するソフトを「作る」事ができる。

SDKの公開は凄い事であり、かつて民生用カメラ界では、

こういう事は一切無かった(これも差別化要因の1つであろう

なお、産業用ボードカメラ等では、SDK配布は常識だ)

SDKは既に入手済みで、開発言語はC++,.NET,iOS等多岐に及ぶ、

私は、これらの言語を扱ってのプログラミングができるので、

いずれ気が向いたら、本機の制御ソフトを作ってみようと

思っている。

(注1:このSDKは、本機KP以外でも、他の新鋭PENTAX機の

制御も可能。

注2:2019年3月には、CANONからも同様に、SDKとAPIが

公開されている、ただし、CANONの場合は、SDK等の配布は

基本的に法人の範囲に限られている)

他にも色々特徴はあるが、高機能すぎて書ききれない。

第四世代(2010~2013年頃)のカメラで、すでに高機能化は

飽和状態であり、本機の第五世代でも、勿論それらは引き継いで

いるので、機能的な不足は一切感じられない事であろう。

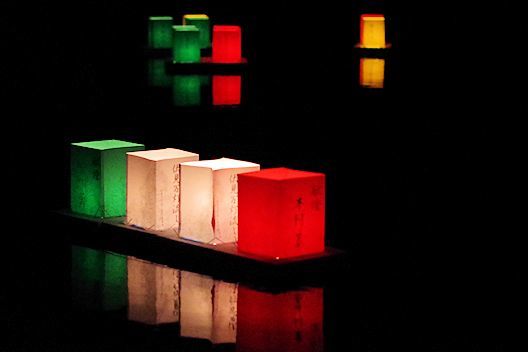

![c0032138_12385254.jpg]()

まずは最高ISO感度が82万と極めて高いが、さすがに高感度域は

かなりノイジーかつ偽色等でカラーバランスも滅茶苦茶だ。

(上写真は夜の川に映る照明の無い建物をISO40万で撮影)

そして、真っ暗ではAFでもMFでもピントが合わなくなるし、

(注:ライブビューがかろうじて効くケースもある)

露出計の動作も怪しくなる(まともに測光が出来ない)まあ、

ISO 10万以上は実用的には使えないと思った方が良いだろう。

これはまあ、D500等、本機を上回る超高感度機でも同様であり、

無理やり増幅をかけて、感度性能を引き上げているのであろう、

いずれもカタログスペック優先に思え、あまり好ましく無い。

他社機では、高ISOを「Hi領域」として、その使用を抑制する

心理的要素があるが、本機ではHi領域の記載が無く、容易に

超高感度域を使える状態に変更できてしまうのは良し悪しある。

ただし、こうした劣化したLo-Fi画像は、エフェクトを掛ける

為の素材としては十分に使えるであろう事は述べておく。

それと、ISO感度に関連し、本機KPでの露出補正操作は

AUTO ISO時にはISO感度変更となる。これは旧来機のように、

例えばAvモードで露出補正を掛けるとシャッター速度が変更

される概念とは異なる。もし、この差が気になるならば、

手動ISO選択とすれば、旧来機と同様の露出補正概念で使える。

まあ、本機ではISO感度変更幅が広いという長所があるので、

中上級層ならば、どうとでも使える事であろう。

次いで、デジタルフィルター選択の操作系だ、ここについては

前述のように、新設の「機能ダイヤル」にアサイン不能である。

ただし、第四世代以降から「コントロールパネル」が搭載されて

いる為、そこでデジタルフィルター機能を直接変更できる。

おまけに、本機のコントロールパネルの項目は、カスタマイズ

が可能であるので、殆ど欠点とは言えないかも知れない。

あえて言えば、撮影後のデジタルフィルター処理での操作系が

古いままであり、選択や保存の操作系、および一旦電源をOFF

すると事後エフェクト処理不能となる件は、もう一声効率的に

してもらいたい。(NIKON機、CANON機では、より効率的だ)

この点は、同社ミラーレス機のPENTAX K-01やPENTAX Q7では、

ずっと使い易いが、撮影前にデジタルフィルター等の効果を

確認可能なミラーレスと、ライブビュー以外ではそれが不可な

デジタル一眼レフを比較するのは、ちょっと不公平で可哀想

かも知れない。

それから、高機能と高カスタマイズ性はよろしいのだが、

それが強力すぎて、初級中級層は、まったくついて来れない

事が予想できる。

思えばPENTAXは1990年代前半の銀塩AF一眼「Zシリーズ」や、

2000年代後半からのデジタル一眼「Kシリーズ」上級機、

それから2010年代のミラーレス一眼「Qシリーズ」でも、

想定されるユーザー層のレベルの「斜め上を行く」高機能を

搭載していて、それらを全て使いこなせるユーザーは、まず

居ないだろう。でも、ある意味「教材的」に「使えば使うほど、

奥が深い」という点もPENTAX製品のコンセプトとなっていると

思われるので、この辺りが丁度良いのかも知れないが・・

だが、操作系のカスタマイズ自由度が高すぎて、むしろ、他の

操作子と被る機能が沢山出てくる。例えば、前ダイヤルも設定

ダイヤルも、どちらも露出補正になってしまう場合もある等だ。

つまり、デジタル機で本来頻繁に設定するべき項目数よりも

操作系の設定自由度の方が高い、という過剰な仕様なのだ。

まあでも、各ダイヤルの機能は全て背面モニターに常時表示

されているので、重複操作子になっても問題になる程では無い

であろう。

(勿論、デジタルダイヤルなので設定値が矛盾する事は無い)

それと類似だが、軍艦部左上のモードダイヤルには、ユーザー

設定が5個もある過剰な仕様で、計13ステップもあって廻し難い。

ただこの点は、供給部品の規格仕様もあるかも知れず、例えば

この下のサイズだと10ステップとなり、それだとユーザー項目

が2つしか設けられず、不足となる等で、やむなくこの規格を

採用したのかも知れない。(FUJIFILMのX-T1~T3のISO感度

ダイヤルもステップ数の関係でHi領域の設定感度数が足りない)

また、機能ダイヤルでカスタムイメージ等を選んだ際、アイコン

しか出てこず、実際の設定名(内容)がわからない弱点もある。

(コントロールパネルからの変更であれば設定名が表示される)

あと、リアルレゾリューション機能は魅力的であるが、

三脚使用時しか使えない(注:K-1 MarkⅡ 2018年、では

手持ちでの使用が可能となった)

それから、本機はまあ中級機のボディ構造であるから、耐久性、

信頼性、高級感等に若干の不安や不満があるかも知れないが、

それは「無いものねだり」であろう。高級機同様の構造としたら

「大きく重く高価になる」という「三重苦」が、のしかかる。

でもまあ、特に内蔵フラッシュ廻りの構造がペラッペラに

薄い所は不安事項であう。

しかしながら、一応、防塵・防滴仕様となっているので、

WR型レンズ(防塵・防滴)と組み合わせれば天候耐性は強い。

他に弱点は無い。性能面、操作系面からは、これまでのデジタル

一眼レフでは最強レベルであり、用途と入手価格次第では、

超強力なコストパフォーマンスを持った機体となりうると思う。

![c0032138_12385336.jpg]()

は存在しない。まず「操作系」という概念自体も、銀塩時代には

殆ど無かったらだ。

そこで、外観上の特徴を元に、流麗なペンタプリズムデザインと

グリップ交換が可能、というギミックから、PENTAX LX(1980年)

を紹介しておこう。(銀塩一眼第7回記事参照)

![c0032138_12391547.jpg]()

実に37年ぶりの登場である。

![c0032138_12391570.jpg]()

発売後数ヶ月の、ほぼ新品購入の価格だが、本機の優れた特徴から、

できるだけ早く入手したかったので多少のコスト高は覚悟の上だ。

ただまあ、このKPの優秀な「操作系」の対価で、旧来機の2倍から

3倍の価格上昇を容認できるかどうかは、ユーザー次第であろう。

![c0032138_12385284.jpg]()

最後にPENTAX KPの総合評価をしてみよう。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★☆

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★★★★

【マニアック度 】★★★★

【エンジョイ度 】★★★★☆

【購入時コスパ 】★☆ (新古品 約96,000円)

【完成度(当時)】★★★★

【歴史的価値 】★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.8点

非常に高得点である。

この得点レベルのデジタル一眼レフは過去には存在せず、

ミラーレス機で同等の得点が2機種(DMC-G1とNEX-7)

あるだけだ。

新古(展示品)購入でコスパの点数が低く評価されてしまった、

後年に、より安価な中古相場で買えば、コスパの得点があがり

例えば、5万円位での購入ならば、コスパは3.5点位となり、

総合評価は4点台の過去最高レベルに到達した事であろう。

操作系の優秀さは勿論5点満点で、本シリーズ過去最高点である。

(ただし、KPの「操作系」は非常に難解なので上級者向けだ)

基本性能や表現力も上級機レベルで全く不足は無い、おまけに

小型軽量なボディは、フィールドでの使いやすさを感じ、

エンジョイ度が高く、屋外趣味撮影(夜間を含む)には最強の

カメラであろう。

名機、あるいは「傑作機」とも呼べるカメラである。

その割には歴史的価値の得点が伸びていないのは、本機だけが

初採用という新機能が少ない為であり、「なんでも乗せ丼」の

ようなイメージがあるからである。

前述の「SDK配布」も歴史的価値はあるが、これも本機だけの

専用ソフトではなく、他機でも利用可能だ。

・・まあでも本機KPの「完成度」は高い。

なお、本機の時代(2017年)の、やや以前(2015年頃)から、

他社機でも性能を「てんこ盛り」にする傾向が見られる為、

この時代の一眼レフを「第六世代」と定義する可能性があるが、

2018年からのフルサイズ・ミラーレス機ブームの影響もあり、

もう数年程度、市場の様子を見る事にする。

「フルサイズで無い」という点が初級中級層には気になるかも

知れないが、本機の多機能および操作系を使いこなす事は

残念ながら初級中級層には無理だ。フルサイズ機の長所も短所も

知っていて、フルサイズ機も別途所有していると言う上級者又は

「写真撮影を実践する上級マニア」向けの機体である。

(そういう点で、マニアック度の評価も高目である)

なお、業務撮影には耐久性の高い旗艦機K-1系や上位機K-3Ⅱが

適しているだろうから、本機KPは、あくまで「趣味撮影専用機」

である。

また、初級中級層には、下位機種K-70(2016年、未所有)が、

難解さが若干少なく、使い易いかも知れない。

まあ、非常に限られたユーザー層にしか向いていない、という

点も、本機KPの弱点なのかも知れない。

![c0032138_12385352.jpg]()

来たが、既に本機KPが所有している機体の中では、最も新しい

機種であり、またここで手持ちの一眼レフが尽きている。

今後「補足編」を、2つ3つ挟むかも知れないが、原則的には

また数年して、この時代以降の機種を複数所有し、世代の

特徴が明確に分類できるようになったら、本シリーズを再開

する事にしよう。

個別に評価を行っている。

今回は、平成最後の記事として、平成のデジタル時代を

代表するとも言える、名デジタル一眼レフを紹介しよう。

レンズは、smc PENTAX-DA70mm/f2.4を使用。

(ハイコスパレンズ第12回記事参照)

このシステムで撮影した写真を交えながら、本機KPの特徴に

ついて紹介していこう。

本機を一言で表す、本シリーズ恒例の下世話な例えでは、

「スタイルが良く何でも器用にこなす万能タイプ、頭も良いが

少々気難しい一面があるので、慎重に付き合う必要がある」

と言う感じか・・

「第四世代」つまり「高機能化の時代」でのカメラであった。

その後のPENTAXのデジタル一眼レフの歴史を振り返っておこう。

<2010年>

K-r 初級機、高機能、オーダーカラー有り

K-5 上級機、最大ISO51200、連写秒7コマ(本シリーズ第12回)

後にボディカラーを変えた限定版あり

<2012年>

K-30 中級機、オーダーカラー有り(後日紹介予定)

K-5Ⅱ 上級機、K-5の小改良版

K-5Ⅱs 上級機、K-5Ⅱのローパスレス版

<2013年>

K-50 初級・中級機、オーダーカラー有り

K-3 上級機、ローパスセレクター方式初採用、

<2014年>

K-S1 初級・中級機、ローパスセレクター有り

<2015年>

K-S2 初級・中級機、最軽量ボディ、可変モニター

K-3Ⅱ 上級機、K-3の改良版、リアルレゾリューション初搭載

<2016年>

K-1 最上位機、PENTAX初のフルサイズ機

K-70 中級・上級機、高機能が特徴

<2017年>

KP 上級機、(本機)

デジタル一眼レフ群を見ていると、様々な特色が見えてくる。

まず第四世代(~2013年頃)では、高機能化により、スマホや

ミラーレス機との差別化が図られ、オーダーカラー制度により

ユーザーニーズの多様化への対応もある。

そして、まだこの時代では、初級機・中級機・上級機という

製品ラインアップの明確性も存在していた。

しかしながら、高機能化については第12回記事K-5の回でも

説明したように、既に実用レベルを遥かに超える様々な機能が

搭載されていて、初級中級者はおろか上級者ですらも、全ての

機能を把握して、それを使いこなすのは困難な事であっただろう。

おりしも、他社ではこの頃からフルサイズ機の普及化戦略が

始まった。

(2012年=EOS 6D,NIKON D600 2013年=NIKON Df,SONY α7)

これはμ4/3等のミラーレス機に対する牽制の要素もあると思う。

で、これらの低価格帯フルサイズ機に対抗するには、PENTAXでも

フルサイズ化を進めるとともに、その他の「根幹技術」の搭載が

必須だ、これまでのように、ただ「色々な機能が入っています」

とか「ボディ色が選べます」では、ユーザーへのアピール度や

「付加価値」(=値上げの理由)が少ない訳だ。

「ローパスセレクター」や「リアルレゾリューション」という

技術革新が行われた。(参考:交換レンズでもHDコーティング

という新技術が開発された)

これらは、センサーシフト方式の内蔵手ブレ補正機能を応用して、

撮影時に微細な範囲でセンサーを駆動して撮影、それらを合成

する事で、より解像度の高い画像を得る事が可能であったり、

あるいは、ローパスフィルターと同様な効果をもたらしたり

出来る先進的技術だ。

この手法は、内蔵手ブレ補正を持たないNIKON機とCANON機では

追従する事が困難だ、よって、ここで差別化の要素が生まれる。

それと、製品ラインナップの見直しも行われた。

初級ユーザー層の「一眼レフ離れ」により、初級機と中級機を

統合した高性能の機体をローエンドに据える。

(なお、技術主導化戦略や、ラインナップ戦略は、PENTAXの

カメラ事業のHOYAからRICOHへの移管(2011年)も、多々

影響していると思われる。加えて2011年には東日本大震災

の影響もあったからか? 新規の一眼レフ発売は無かった)

また、中級機と上級機も統合し、ミドルクラスでありながら、

他社でのハイアマチュア向け上(高)級機クラス

(例:SONY α77系、NIKON D600/700/7000シリーズ、

CANON 5D/6D/7Dシリーズ等)を、ある意味一部では

凌駕する高スペックを搭載している。

後者の「高スペック化」は、まずK-70(2016年)で現れ、

次いで本機KP(2017年)で、それが顕著となった。

ここら辺の製品戦略の細かい変更は、この時代の

PENTAXの親会社が何度も変わった事も原因であろうが、

その詳細については長くなるので割愛し、別記事に譲る。

有効画素数:約2430万画素

最高シャッター速度:1/6000秒(AE時)、

電子シャッター1/24000秒

ファインダー:倍率0.95倍(換算) 視野率100%

AF性能:測距点27点、ゾーン選択可

ドライブ性能:秒7コマ(高速時)、最大100コマ(低速時)

ISO感度:100~81万9200(AUTO ISOで最大感度まで追従可)

内蔵手ブレ補正:有り(焦点距離手動設定可能)

ローパスフィルター:選択式、リアルレゾリューション搭載

操作系:ハイパー操作系+機能ダイヤル+操作ダイヤルの4ダイヤル

フラッシュ:内蔵GN6 、シンクロ速度1/180秒

撮影機能:カスタムイメージ、デジタルフィルター、HDR等多数

ピーキング:ライブビュー時に可能

その他:グリップ交換可能(3種類)

重量:643g

発売時価格:13万円台後半(オープン)

スペックだけを見れば、物凄い高性能機である。

CANON旗艦機EOS-1DxのISO20万、PENTAX旗艦機K-1のISO20万、

さらにはミラーレス高感度機SONY α7S系のISO40万をも

上回る。

本機以上の機種は、同じくPENTAXのK-1 MarkⅡ、そして

NIKON D5のISO328万、同D500(本シリーズ第20回)

および同D7500のISO164万、位しか知らないのだが、

それらは、もはや実用範囲を超えた過剰性能とも言える。

前記機種群は、高感度化の為に画素数を抑えた仕様も多いが

本機では2400万画素で超高感度化を実現している。

新技術を搭載していて、付加機能のエフェクト系も従来機を

引き継いで十分である。

しかも小型軽量で、かつ近年の高付加価値型デジタル一眼レフ

としては安価だ。

しかし、PENTAX機は元々どれも高機能だ、ローエンド系機種は

本機にさほど見劣りしない中級機クラスの基本性能を持ち、

コスパが極めて良い。例えばK-30(2012)、K-S1(2014)や

K-70(2016)ならば7~8万円が発売時の実勢価格だ。

中古ならばさらに安価で、2010年代前半の機種であれば、

現在では、2~3万円で買える。

すると、このKPの価格は「高感度化」と「操作系」が

付加価値(=悪い言葉で言えば値上げの理由)となっている

事になる。初級中級層ではKPの特徴として「高感度化」しか

見えず、しかもISO80万は誰が見ても過剰性能だ。それでいて

旧来の中級機の、およそ2倍近くの価格となっている事は

納得しずらいかも知れない(特に旧来からの「PENTAX党」は、

機能面でのコスパが他社機よりも良い事に主に着目する為、

コスト高の機種は、単純に嫌われてしまう事が多い)

だが、私が注目する本機KPの最大の特徴は「新型の操作系」だ。

とは言え、既にK-1(2016年)に搭載されていた「機能ダイヤル」

方式と類似ではあるが、K-1では固定機能であったのが、KPでは

アサイナブルになった事と、ダイヤル配置が多少見直され小振り

のボディとあいまって、極めて使い易いように設計されている。

過去記事(シリーズ第6回K10D)等で詳細を説明した「ハイパー

操作系」も勿論健在であるが、それに加えて2つの操作ダイヤルが

追加された事での非常に優れた操作系概念の搭載が本機の特徴だ。

私の評価において、過去、銀塩AF一眼レフ最強の操作系は

「MINOLTA α-7」(2000年)であり、デジタル一眼レフでは

「PENTAX K-5」(2010年)、そしてミラーレス一眼では、

「PANASONIC DMC-G1」(2008年)と「SONY NEX-7」(2012年)

であった。ここでのカメラのサンプル数(所有・比較機種数)

は約120台であるが、十分すぎる程であろう。なお派生機種や

同一シリーズでは前述の機体と同等の操作系を持つ場合もある。

しかし、その中で「操作性・操作系」が5点満点評価の機種は、

銀塩時代の「MINOLTA α-7」しか無い。その後のデジタル時代では

増えすぎた機能への操作利便性の対応が、どの機種も遅れていて

満点を付けられるカメラは無く、ミラーレスのDMC-G1とNEX-7で

ようやく4.5点である。しかしDMC-G1は「操作系の無駄のなさ」

NEX-7は「動的操作系の採用」という点での好評価であり、

「完璧な操作系」であるとは、ちょっと言い難い面もある。

(余談だが、DMC-G1とNEX-7の設計に関しては、MINOLTA

α-7の設計メンバーが関与していたかも知れない?という業界内

の噂を、近年になって聞いている。それが真実だとすれば、

結局、優秀な操作系設計が出来る技術者は、日本国内には

少数しか居ないという事になるのではなかろうか・・?

まあでも、噂話の真偽を確かめるよりも、遥かに重要な事は、

他社も、それらの優秀なカメラの操作系を大いに参考にし、

続くカメラ開発に活かす事であろう。それがいつまでも出来て

いないメーカーが多い事、あるいは新規の操作系の搭載を嫌う

保守的なユーザー層が多い事は、非常に残念な事実である)

なお「操作系の評価」は、カメラを所有して、様々なシーンで

長く使用した状態で無いと評価が難しい。その為、一般的な

専門レビュー記事等では短期間しかカメラを使用しない為、

殆どこのあたりの評価はされない事が普通だ。

また、高い知識やスキルを要求される為、専門性の低い雑誌記事

とか、WEBでの初級中級層のレビューでは、ますます、操作系に

ついては、評価する術を全く持っていない。

だから、操作系の良い機種が、高く評価されるとは限らないし、

しかも、本機KP迄の高いレベルとなると、ビギナー層等では

チンプンカンプンであり、まったく理解不能であろう。

さて、本機KPは今の所「操作性・操作系」は5点満点に値する

事が確定している。ただ、そのあたりは後述するが、若干の

欠点も残っている。本機KPは、まだ新しい機種で後継機が

無いが、今後さらなる小改良を期待したい所だ。

まず操作系だが、通常の前後ダイヤルによる「ハイパー操作系」

は他記事でも詳しく説明済みだ。

(例:本シリーズ第6回、PENTAX K10D記事等)

これに加えて「機能ダイヤル」と「設定ダイヤル」が存在する。

カスタム1~3(任意設定)という「スマートファンクション」

が割り振られる。

(注:取扱説明書の「スマートファクション」は誤記だ・・汗

それでは、クシャミをしているみたいなので訂正を期待する)

この操作系は、機能選択+デジタルダイヤルという型式で、

連続量の変更や、複数モードの多値セレクト操作に有効だ。

古くは、銀塩AF一眼の「MINOLTA α-SweetⅡ」(2001年)や

「CANON EOS 7」(2000年)「PENTAX Z-1」(1991年)に

同様な概念が採用された方式であり、基本的に悪く無い。

しかも、それらの銀塩機には(近年のK-1にも)無かった

自在カスタマイズ(任意設定)項目が3つもある。

ちなみに、ここで言う「デジタルダイヤル」とは、無限回転式の

ダイヤルであり、アナログダイヤルの有限回転式+設定値が固定

であるものに対し、「設定要素が自由に決められ、指標が無く、

他の操作子で同一パラメーターを重複変更しても、それらの

値に矛盾が発生しない物」と定義している。

両者には各々長所短所が存在し、どちらか一方には決められない

事は勿論、カメラ操作上で、ある設定にどちらの種類のダイヤル

を用いるかで、操作系上の総合コンセプト設計の優劣が現れる。

その切り分けで失敗したケースも、NIKON Df、FUJI X-T1系等

いくつか見受けられるが、ここの操作系概念設計は非常に難しく、

設計者がいかに「デジタルで撮影を行う事」に精通しているか

にも係わるだろう。

逆に言えば、矛盾が多い場合は、ちゃんとそのカメラで撮影を

しながら設計をしていない、と見なせる。

なお、忙しい開発者は、「そんな暇は無い」と言うだろうが

とは言え、メーカー社外アドバイザーとして職業写真家層等の

専門家に意見を求めても、あまり有益では無い。一部の職業

写真家層等では、限られた状況でのみ撮影を行う為、カメラの

誤操作を嫌って、何も設定変更せずに、それどころか設定を

ロックして何も動かせないようにしてしまう人達も多いのだ。

そこまで行かないまでも、特定の撮影スタイルを「技能」と

する場合、その「思い込み」の要素は大きい事であろう。

まあともかく、遊びから仕事まで、あらゆる撮影スタイルを

考慮しない限り、操作系の設計が難しい事は確かだと思う。

さて、KPの「機能設定」はアナログダイヤルである。ここの

「任意設定項目」だが、ISO感度、ブラケット等14項目と十分な

ように一見思える、しかしここには微妙な弱点があって、

デジタルフィルター及び、ISO感度の自動・手動切り替え、

そして、レンズ(収差)補正がアサイン出来ない。

デジタルフィルターに関しては、ここでこれを選んでしまうと

機能制限の面で矛盾する可能性があるので、やむを得ず、これは

従来機種どおり、チマチマとメニューから選ばないとならず、

かつ撮影後の事後処理では、従前の画像に戻れず、「保存」操作

も必須で、若干面倒だ。(注:近年のNIKON機やCANON機では、

従前の撮影画像に戻ってエフェクトが掛けられる)

PENTAX機は、このエフェクト分野で先行してはいたが、後年の

他社機では、より操作系が進化しメーカー間での「仕様老朽化」

現象が発生している。まあでも、重欠点と言う程では無い。

本機KP(及び他のPENTAX機)での感度設定は、手動(つまり

100~80万までの任意)と、自動(100~最大80万)のいずれか

しか選べず、つまり自動で撮っていてなんらかの理由(勝手に

超高感度となりノイズが心配等)で、手動でISOを設定すると

もう二度とこの「設定ダイヤル」では自動に戻らず、メニュー等

から自動(AUTO ISO)モードを選択しなおした。

この矛盾は、PENTAX機全般の他、NIKON機でも類似の問題がある。

まあこの点は、M露出モードや、TAV露出モード(PENTAX機のみ)

で感度を自動追従させる際に感度操作系上の矛盾が発生するから

こうした仕様になっているのだろうと思うが、そうであれば、

M露出やTAV露出に切り替わった際のみ、感度手動調整を自動的に

無効にすれば良いのではなかろうか?(一部そうなっている)

でもまあ、PENTAX機の場合はISO設定ボタンが専用で別途存在

しているので、そこで簡便に変更可能なので、些細な問題だ、

勿論重欠点では無い。

(ただし、一部のNIKON機では、その設定はメニューの奥深く

だし、ショートカット設定も不可能なので、やや問題だ。

例:本シリーズ第17回記事NIKON Df参照)

他、レンズ収差補正がアサインできない件は後述する。

どう使うか?と言えば・・

例えばPENTAX伝統の「ハイパープログラム」で撮影するとしよう、

この際、前後ダイヤルを廻すと、P露出から瞬時に、絞り優先や

シャッター優先に移行できる、加えて「AEロック」を併用すると

プログラムシフトが可能となる。

これは露出概念からは極めて優れた発想なのだが・・

従来機でのこの時の弱点であるが、前後ダイヤルが占有されて

しまう事で「露出補正」が効かなかった点があった。

勿論「露出補正±」ボタンを押して(押しながら)前後どちらか

のダイヤルで露出補正を掛ける事は出来るのだが、それだと

ハイパープログラムの概念的な長所が失われたり、操作性が

悪化する為、一般機での「P露出時のプログラムシフト+露出補正」

の2ダイヤル操作系の方が優れている、と言う点も正直あった。

だが本機KPでは「機能ダイヤル」に露出補正を割り振っておくと、

第三のダイヤルで露出補正が常時効く、これは素晴らしい。

(注:この時の露出補正は、AUTO ISO時には感度変更になる)

これで「ハイパープログラム」が初登場の1991年から、実に

26年(K-1では25年)ぶりに、やっと実用的になったと言える。

(参考:銀塩傑作機の「MINOLTA α-7」(2000年)では、

ハイパープログラム時に別途露出補正ダイヤルが存在し、この

問題点をクリアしていたが、α-7ではこれを「ハイパー操作系」

とは呼んでおらず、単に同機の優れた操作系の一環であった)

ダイヤルにカスタマイズしておく事が可能だ、

(注:この場合の露出補正も、AUTO ISO時では感度変更である)

よってこのケースでは、「カスタムイメージ」「HDR」等の

”写真撮影表現機能”を、この機能ダイヤルでの主体とするか、

あるいはISO感度やAE(測光)モードを主体とし、作品作り等に

おける厳密性に役立たせる事が可能となる。

いずれにしても、AVモードにおいては本格的な撮影表現機能を

選んでアサインしておくのが賢明であろう。

なお、ドライブモード、WBモード、AFモード等の基本的な

設定は専用のボタンがあるので、それらを「機能ダイヤル」に

わざわざアサインする必要性は殆ど無い。

ちなみに、連写速度設定が機能ダイヤルにデフォルトで入って

いるが、残念ながら連写中に設定ダイヤルを廻しても連写速度は

変更されない。それが出来ると、とても嬉しかったのだが・・

TV,AV,TAV,B,USER1~5)の変更ダイヤルは、軍艦部左上の

使い難い位置に「ロック機構付き」で存在している。

これはむしろ正解であり、露出モードというものは、初級者が

考えるほど頻繁に変更するものでは無いのだ。

上級者レベルであれば、AV(絞り優先)と、特殊用途(花火等)

でのM(マニュアル露出)の2つがあれば、全てカバー可能であり、

通常は、99%以上、AVモードのみでの撮影となる。

スポーツや動体撮影でのTVモード(シャッター優先)というのも

不要であり、AVモードのまま絞り値と感度を調整すれば動体撮影

に必要なシャッター速度の設定を決定する事が可能だ。これは

一々TVモードに変更するのは煩雑な操作になるという意味である。

まあスポーツ等専業写真家において、経験的に必要と思われる

シャッター速度を固定する、(あるいは、流し撮りを行う)

といった目的でTvモードを使う可能性はあるが、まあ、それは

一種の「技能」であるから、多くの場合、初級中級層には

無縁な話だし、写真を1枚撮る度に変更する機能でも無い。

他機では軍艦部右上等の廻しやすい位置に、PSAMダイヤルが存在

する場合が多く、そんなに頻繁に変更しない操作子が、そこに

鎮座している事は、むしろ操作系評価上では減点対象だ。

(この点では、操作系の傑作機、MINOLTA α-7も同様だ)

なお、PENTAXにおけるTAVモードは、ユーザーが任意に決めた

絞り値とシャッター速度にISO感度が追従する、というユニークな

仕組みである。PENTAXでの、この機能の初搭載はK10D(2006年)

あたりと記憶しているが、その機種はISO感度が100~1600と

僅かに5段の変化範囲しかなく、実質的には使い物にならなかった。

本機KPにおいては、ISO感度が100~約82万と14段もあるので、

やっとこのTAV機能が実用レベルに近づいて来た。

(注:低感度がもう少し欲しい。あるいは開放F値の暗いレンズ

か、NDフィルターを使えば、この仕様でも十分である)

ちなみに、TAV時は前後ダイヤルに露出補正が割り振れず、

機能ダイヤルに「露出補正」をアサインするのが適切であろう。

それから、SVモード(ISO感度直接変更)時も同様に露出補正とし、

前後ダイヤルはISO感度変更とプログラムシフトとする。

しかし、この場合は、AVモードとした方が設定自由度が高い。

もしSVモードを駆使しようとしたら「プログラムライン変更」

機能と併用する必要がある。そうであれば使用するレンズの描写

特性に合わせて、開放優先、中間絞り(MTF)優先、絞り込み優先

等により、ほぼ1発で希望する絞り値が得られ、プログラムシフト

の必要性を減らせる。だが、これは超上級者向けの概念となり、

かつ、本来の作画上での被写界深度設定等と矛盾する要素もあり、

一般ユーザーはもとより職業写真家でも使いこなせない機能だ。

またKPは3ダイヤル化した為、旧来ではISO感度直接変更は

このSVモードでしか出来なかったのが、KPでは別ダイヤルで

常時可能なので、その必然性が無くなってきている。

つまり、SVモードは本機KPでは、むしろ不要な機能とも言える。

なお、本機KPにおいても、PENTAX第二世代機以降から存在する

カスタム設定での「連動外の自動補正」も依然有効であるので、

これをONにしておくと、絞り値、シャッター速度等が希望する

露出設定に追従しない場合には自動で調整してくれる。

この機能は「MINOLTA XD」(1977年)の「サイバネーション・

システム」や「MAMIYA ZE-X」(1981年)の「クロスオーバー・

システム」や、近年のデジタルEOS機の「セイフティ・シフト」と

等価または類似であるが、露出安全対策としては有効である。

それから、デジタルカメラでは希少な機能である「被写界深度

ブラケット」が可能だ。これにより「ボケ質破綻回避」技法に

役立たせる事が出来そうだが、MFレンズではこの機能は効かず、

また、絞り値の変化幅も変更不可で、かつ、連写も止まって

しまう、という若干の課題が存在する(あと少しだけ改良が

必要、という感じで、惜しい機能だ)

極めて利便性が高いが、初級中級者には難解で過剰な機能で

あるとも言え、ユーザーのレベル/スキルや撮影スタイルにより、

評価が変わってくる事だるう。

なお、この「機能ダイヤル」には、過剰な「ロック機構」は

無い為、スムースな操作が可能である。

勿論、「誤って廻してしまった」というケアレスミスには

対応していないので、あくまで上級者以上向けの機能だ。

(特に、カスタムイメージをアサインすると、アイコンだけしか

表示されず、誤って変更操作をした場合に、わかりにくい)

注目の高感度関連での他の長所だが、本機の高感度は、

PENTAXでは「天体撮影」を想定している節もある。

内蔵機能である「アストロトレーサー」や「赤色画面表示」

(夜間、急に明るいモニター画面を見ないようにする機能)

や別売付属品の「GPSユニット」がそれである。

私はこのあたりの撮影用途には本機を用いないが、それらを

志向するユーザー層には便利な機能であろう。

なお、近赤外線透過フィルターを用いて、超高感度性能を

組み合わせた「赤外線撮影」が出来そうなので試してみたが、

この場合、カメラ本体内の近赤外線(NIR)カットの効果が

強すぎて、あまり実用的では無かった(後日紹介予定)

行う事が可能だ。まだミラーレス機に比べて抽出精度は低いが、

一眼レフでの採用は、SONYのEVF機(αフタケタ:2010年以降)

を除き、かなり珍しいと思う。(注:従前のPENTAX機でも、

「輪郭強調」は出来る機種があるが、「輪郭抽出」は初搭載だ)

なお、デジタルフィルター機能はライブビュー時に撮影前の

効果確認が可能だ、AF性能が落ちるので通常ではライブビュー

機能は使用しないが、こうしたエフェクトのプレビューや、

動画撮影時、高感度を用いた超暗所の撮影、ピンホール撮影、

赤外線撮影、といった特殊な用途では有効だ。

(加えて、「常時ライブビュー」にレバーで設定可能だ、

他社機や他機では都度ライブビューに切り替えないとならない)

その他、基本性能は極めて高い。連写性能も高速で秒7コマと

SDカード使用機ではかなりの速度ではあるが、他社ミラーレス機や

SONYのEVF機でも同等以上の性能を持つものが多い(ミラー駆動の

必要性が無い為、ミラーレス機での高速連写搭載は容易だ)

ただし、本機では条件によっては、十数枚程度の連写より後では、

連写速度が大幅に低下する。

この「条件」とは、記録画像サイズやSDカードの転送速度のみ

ならず、レンズ補正機能(特に、周辺光量補正)をONした場合に

画像処理にかかる時間が連写速度・連続コマ数に大きく影響する。

各収差補正をOFFにすると、連写性能は大幅に向上し、数百枚

程度まで連続してストレス無く撮れるケースもある。

古いPENTAXレンズ等では、収差補正機能が効かない場合もあり、

この機能は、連写の必要性やレンズの種類に応じて変更する

のが良い。

これの設定は「機能ダイヤル」にはアサイン不能であるが、

コントロールパネルのカスタマイズで登録が可能だ。

しかし、19項目のコンパネ上の4~5項目が、この収差補正の

設定の為に占有され、あまり好ましい状況では無い。

(複数のコンパネ設定を登録できるならば、装着レンズの

特性に合わせて設定を選べるようになるだろうが、さすがに

そこまでは、やりすぎであろう。現状、個人的には若干不満

だが、設計概念上では、やむを得ないと思う)

また、これらの概念は難解で、初級中級層向けの内容では無い。

面倒ならば、もう単純に連写は「間欠連写」を前提とするかだ。

ラストの長所としては、SDK(ソフトウェア開発キット)が

2018年5月に公開された事だ。技術者以外には無関係な話だが、

これ(無償)を入手するとPCやスマホ等から本機を遠隔制御

したり撮影画像を画面に表示するソフトを「作る」事ができる。

SDKの公開は凄い事であり、かつて民生用カメラ界では、

こういう事は一切無かった(これも差別化要因の1つであろう

なお、産業用ボードカメラ等では、SDK配布は常識だ)

SDKは既に入手済みで、開発言語はC++,.NET,iOS等多岐に及ぶ、

私は、これらの言語を扱ってのプログラミングができるので、

いずれ気が向いたら、本機の制御ソフトを作ってみようと

思っている。

(注1:このSDKは、本機KP以外でも、他の新鋭PENTAX機の

制御も可能。

注2:2019年3月には、CANONからも同様に、SDKとAPIが

公開されている、ただし、CANONの場合は、SDK等の配布は

基本的に法人の範囲に限られている)

他にも色々特徴はあるが、高機能すぎて書ききれない。

第四世代(2010~2013年頃)のカメラで、すでに高機能化は

飽和状態であり、本機の第五世代でも、勿論それらは引き継いで

いるので、機能的な不足は一切感じられない事であろう。

まずは最高ISO感度が82万と極めて高いが、さすがに高感度域は

かなりノイジーかつ偽色等でカラーバランスも滅茶苦茶だ。

(上写真は夜の川に映る照明の無い建物をISO40万で撮影)

そして、真っ暗ではAFでもMFでもピントが合わなくなるし、

(注:ライブビューがかろうじて効くケースもある)

露出計の動作も怪しくなる(まともに測光が出来ない)まあ、

ISO 10万以上は実用的には使えないと思った方が良いだろう。

これはまあ、D500等、本機を上回る超高感度機でも同様であり、

無理やり増幅をかけて、感度性能を引き上げているのであろう、

いずれもカタログスペック優先に思え、あまり好ましく無い。

他社機では、高ISOを「Hi領域」として、その使用を抑制する

心理的要素があるが、本機ではHi領域の記載が無く、容易に

超高感度域を使える状態に変更できてしまうのは良し悪しある。

ただし、こうした劣化したLo-Fi画像は、エフェクトを掛ける

為の素材としては十分に使えるであろう事は述べておく。

それと、ISO感度に関連し、本機KPでの露出補正操作は

AUTO ISO時にはISO感度変更となる。これは旧来機のように、

例えばAvモードで露出補正を掛けるとシャッター速度が変更

される概念とは異なる。もし、この差が気になるならば、

手動ISO選択とすれば、旧来機と同様の露出補正概念で使える。

まあ、本機ではISO感度変更幅が広いという長所があるので、

中上級層ならば、どうとでも使える事であろう。

次いで、デジタルフィルター選択の操作系だ、ここについては

前述のように、新設の「機能ダイヤル」にアサイン不能である。

ただし、第四世代以降から「コントロールパネル」が搭載されて

いる為、そこでデジタルフィルター機能を直接変更できる。

おまけに、本機のコントロールパネルの項目は、カスタマイズ

が可能であるので、殆ど欠点とは言えないかも知れない。

あえて言えば、撮影後のデジタルフィルター処理での操作系が

古いままであり、選択や保存の操作系、および一旦電源をOFF

すると事後エフェクト処理不能となる件は、もう一声効率的に

してもらいたい。(NIKON機、CANON機では、より効率的だ)

この点は、同社ミラーレス機のPENTAX K-01やPENTAX Q7では、

ずっと使い易いが、撮影前にデジタルフィルター等の効果を

確認可能なミラーレスと、ライブビュー以外ではそれが不可な

デジタル一眼レフを比較するのは、ちょっと不公平で可哀想

かも知れない。

それから、高機能と高カスタマイズ性はよろしいのだが、

それが強力すぎて、初級中級層は、まったくついて来れない

事が予想できる。

思えばPENTAXは1990年代前半の銀塩AF一眼「Zシリーズ」や、

2000年代後半からのデジタル一眼「Kシリーズ」上級機、

それから2010年代のミラーレス一眼「Qシリーズ」でも、

想定されるユーザー層のレベルの「斜め上を行く」高機能を

搭載していて、それらを全て使いこなせるユーザーは、まず

居ないだろう。でも、ある意味「教材的」に「使えば使うほど、

奥が深い」という点もPENTAX製品のコンセプトとなっていると

思われるので、この辺りが丁度良いのかも知れないが・・

だが、操作系のカスタマイズ自由度が高すぎて、むしろ、他の

操作子と被る機能が沢山出てくる。例えば、前ダイヤルも設定

ダイヤルも、どちらも露出補正になってしまう場合もある等だ。

つまり、デジタル機で本来頻繁に設定するべき項目数よりも

操作系の設定自由度の方が高い、という過剰な仕様なのだ。

まあでも、各ダイヤルの機能は全て背面モニターに常時表示

されているので、重複操作子になっても問題になる程では無い

であろう。

(勿論、デジタルダイヤルなので設定値が矛盾する事は無い)

それと類似だが、軍艦部左上のモードダイヤルには、ユーザー

設定が5個もある過剰な仕様で、計13ステップもあって廻し難い。

ただこの点は、供給部品の規格仕様もあるかも知れず、例えば

この下のサイズだと10ステップとなり、それだとユーザー項目

が2つしか設けられず、不足となる等で、やむなくこの規格を

採用したのかも知れない。(FUJIFILMのX-T1~T3のISO感度

ダイヤルもステップ数の関係でHi領域の設定感度数が足りない)

また、機能ダイヤルでカスタムイメージ等を選んだ際、アイコン

しか出てこず、実際の設定名(内容)がわからない弱点もある。

(コントロールパネルからの変更であれば設定名が表示される)

あと、リアルレゾリューション機能は魅力的であるが、

三脚使用時しか使えない(注:K-1 MarkⅡ 2018年、では

手持ちでの使用が可能となった)

それから、本機はまあ中級機のボディ構造であるから、耐久性、

信頼性、高級感等に若干の不安や不満があるかも知れないが、

それは「無いものねだり」であろう。高級機同様の構造としたら

「大きく重く高価になる」という「三重苦」が、のしかかる。

でもまあ、特に内蔵フラッシュ廻りの構造がペラッペラに

薄い所は不安事項であう。

しかしながら、一応、防塵・防滴仕様となっているので、

WR型レンズ(防塵・防滴)と組み合わせれば天候耐性は強い。

他に弱点は無い。性能面、操作系面からは、これまでのデジタル

一眼レフでは最強レベルであり、用途と入手価格次第では、

超強力なコストパフォーマンスを持った機体となりうると思う。

は存在しない。まず「操作系」という概念自体も、銀塩時代には

殆ど無かったらだ。

そこで、外観上の特徴を元に、流麗なペンタプリズムデザインと

グリップ交換が可能、というギミックから、PENTAX LX(1980年)

を紹介しておこう。(銀塩一眼第7回記事参照)

実に37年ぶりの登場である。

発売後数ヶ月の、ほぼ新品購入の価格だが、本機の優れた特徴から、

できるだけ早く入手したかったので多少のコスト高は覚悟の上だ。

ただまあ、このKPの優秀な「操作系」の対価で、旧来機の2倍から

3倍の価格上昇を容認できるかどうかは、ユーザー次第であろう。

最後にPENTAX KPの総合評価をしてみよう。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★☆

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★★★★

【マニアック度 】★★★★

【エンジョイ度 】★★★★☆

【購入時コスパ 】★☆ (新古品 約96,000円)

【完成度(当時)】★★★★

【歴史的価値 】★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.8点

非常に高得点である。

この得点レベルのデジタル一眼レフは過去には存在せず、

ミラーレス機で同等の得点が2機種(DMC-G1とNEX-7)

あるだけだ。

新古(展示品)購入でコスパの点数が低く評価されてしまった、

後年に、より安価な中古相場で買えば、コスパの得点があがり

例えば、5万円位での購入ならば、コスパは3.5点位となり、

総合評価は4点台の過去最高レベルに到達した事であろう。

操作系の優秀さは勿論5点満点で、本シリーズ過去最高点である。

(ただし、KPの「操作系」は非常に難解なので上級者向けだ)

基本性能や表現力も上級機レベルで全く不足は無い、おまけに

小型軽量なボディは、フィールドでの使いやすさを感じ、

エンジョイ度が高く、屋外趣味撮影(夜間を含む)には最強の

カメラであろう。

名機、あるいは「傑作機」とも呼べるカメラである。

その割には歴史的価値の得点が伸びていないのは、本機だけが

初採用という新機能が少ない為であり、「なんでも乗せ丼」の

ようなイメージがあるからである。

前述の「SDK配布」も歴史的価値はあるが、これも本機だけの

専用ソフトではなく、他機でも利用可能だ。

・・まあでも本機KPの「完成度」は高い。

なお、本機の時代(2017年)の、やや以前(2015年頃)から、

他社機でも性能を「てんこ盛り」にする傾向が見られる為、

この時代の一眼レフを「第六世代」と定義する可能性があるが、

2018年からのフルサイズ・ミラーレス機ブームの影響もあり、

もう数年程度、市場の様子を見る事にする。

「フルサイズで無い」という点が初級中級層には気になるかも

知れないが、本機の多機能および操作系を使いこなす事は

残念ながら初級中級層には無理だ。フルサイズ機の長所も短所も

知っていて、フルサイズ機も別途所有していると言う上級者又は

「写真撮影を実践する上級マニア」向けの機体である。

(そういう点で、マニアック度の評価も高目である)

なお、業務撮影には耐久性の高い旗艦機K-1系や上位機K-3Ⅱが

適しているだろうから、本機KPは、あくまで「趣味撮影専用機」

である。

また、初級中級層には、下位機種K-70(2016年、未所有)が、

難解さが若干少なく、使い易いかも知れない。

まあ、非常に限られたユーザー層にしか向いていない、という

点も、本機KPの弱点なのかも知れない。

来たが、既に本機KPが所有している機体の中では、最も新しい

機種であり、またここで手持ちの一眼レフが尽きている。

今後「補足編」を、2つ3つ挟むかも知れないが、原則的には

また数年して、この時代以降の機種を複数所有し、世代の

特徴が明確に分類できるようになったら、本シリーズを再開

する事にしよう。