ハイ・コスパレンズ・マニアックスのシリーズ記事が終了

したところで、総集編として、コスパ上位のレンズを40本

取り上げ、BEST40として紹介するシリーズ記事を開始する。

![c0032138_12395142.jpg]()

プロローグ(序章)として、まずコスパ順位の決め方や

ノミネートされるレンズの条件等を説明しておこう。

<過去のレンズ関連シリーズ記事>

さて、本ブログにて2015年から2016年にかけて、80以上もの

記事を展開したシリーズ「ミラーレス・マニアックス」では、

12機種の様々なミラーレス機(ミラーレス一眼)を用い、

当時所有の延べ約320本の様々な種類のレンズを組み合わせ、

それらの相乗効果により、システムの性能あるいは撮影の

エンジョイ度を高める事を目的としたシリーズ記事であった。

2017年初頭には、その総集編として延べ約320本のレンズ群

の全てを「描写表現力」、「マニアック度」、「コスパ」

「エンジョイ度」、「必要度」の5項目で評価し、その合計点

が上位となった20本のレンズを「名玉編」としてランキング

形式で紹介した。

ただ、ここで上位になったレンズの中には、生産時期の古い物や

非常にレアで入手が困難なものも含まれていた為、知人からは

「あの△△△というレンズが欲しいのだが、手に入らない」

といった意見もあった。

2017年~2018年には「ハイ・コスパレンズ・マニアックス」の

シリーズ記事を連載した。

ミラーレス・マニアックスではランダムな順番で紹介したレンズ

群を、標準、広角、望遠等のカテゴリー別に再分類し、特に

コスパおよびマニアック度の高いレンズを約100本紹介した。

2018年末からは、「レンズ・マニアックス」シリーズ記事を

開始、新規購入や貸与品の返却等の理由で、これまで未紹介の

レンズを順次紹介している(現在継続中)

ただし「レンズ・マニアックス」においてはカテゴリー分類を

行っておらず、新規購入順等でのランダムな紹介パターンで

あるし、コスパを重視する要素も殆ど無い。

2019年初頭より「特殊レンズ・スーパー・マニアックス」

を開始、しかしこちらは、やや特殊な交換レンズ群を

カテゴリー別に紹介する、一種の「総集編」記事であり

コスパなどの要素は一切無い。

![c0032138_12395223.jpg]()

さて、これから「ハイ・コスパレンズ」のシリーズ総集編として、

BEST40のレンズを紹介していくのだが、まずその順位の決め方を

最初に定義しておく。

順位は得点で決まり、基本的には「ミラーレス・マニアックス」

の名玉編と同じ「描写表現力」、「マニアック度」、「コスパ」

「エンジョイ度」、「必要度」の5項目を5点満点で評価し、

その平均点を計算するが、その平均点に、さらに「コスパ」の

得点を加えて2で割る。

つまり(コスパ点+総合平均点)÷2 が得点であり、

これは、コスパ評価が二重に入っている為、全体の評価点の内、

「コスパ点」の占める割合が多く約6割にも相当する評価法だ。

そして、評価点以外にもランキングとなりうる条件はある。

基本的には、入手し易いかどうか?だ。

「入手性」については、点数で評価するのではなく、以下の

いずれかの条件を満たす事を必須とする。

1)現行(2010年代)の、一眼レフ用又はミラーレス機用の

レンズであり、新品または中古での購入が容易である事。

2)または、2010年代の近年まで生産されていて、中古市場で

比較的玉数(流通)が多く、入手が容易である事。

3)あるいは、2000年代以前に生産が完了となっている

オールドレンズではあるが、販売本数が多いなどで、

現代でも中古流通が多く、入手が容易な事。

いずれにしても、現在所有していないレンズ(つまり処分や

譲渡をしてしまったり=現在未所有、又は未購入のレンズ)

は、現時点で実写が出来ない為、それらは対象外とする。

なお、中判用交換レンズは所有していない為、対象外である。

他にもレンジファインダー機用レンズ等があるが、少なくとも

私が所有しているレンジ機用レンズや、特殊用途(CCTV用等)

のレンズは、コスパを主とし全体的な性能面を評価する上で、

今回のBEST40に入る事は、まず不可能である。

(よって、それらは1本も登場しない)

まあ、所有してもいないレンズの評価をする事などは

本来あってはならない事だが、残念ながら他の世の中の

レビュー情報等は殆どが、そのような状況であり、それらの

内容は信用には値しないと判断している。

(例えば、初級マニア層などによる未所有機材の思い込み評価

とか、あるいは専門評価者であったとしても、借りた所に気を使い

ながら記事を書いているような様相が見られれば、なおさらだ)

それから、2018年頃から急速に海外(主に中国)製の

新鋭低価格MFレンズ(主にミラーレス機用)が市場に流通し

始めた。具体的なブランド名は、七工匠(しちこうしょう)、

Meike(メイケ)、YONGNUO(ヨンヌオ)、KAMLAN(カムラン)

等である、これらは現在、順次入手してテストを繰り返して

いるのだが、確かにコスパの良いレンズばかりである。

まあ、それもその筈、これらのレンズの一部は、30~50年程

前の名レンズの設計を、ほぼそのまま、ダウンサイジングして

APS-C機以下のミラーレス機用としている、私が言うところの

「ジェネリック・レンズ」であるからだ。(注:独自設計の

ものも勿論多い)

しかし、本シリーズ記事執筆時点では、これらの新鋭海外製

レンズは評価が間に合っていなかった。ランクインできそうな

レンズも多いが、残念ながらノミネートは見送る事とする。

---

さて、ここまでがランキングを決める為の説明事項だ。

今回の記事、および次回の記事では、まずプロローグ編として

惜しくもBEST40のランキングには入らなかったが、十分に個性的

であり、紹介に値するハイコスパレンズを計7本紹介する。

それぞれのレンズには、組み合わせが最適と思われるカメラ

(デジタル一眼やミラーレス機)をアサイン(割り当て)する。

なお、その場合はパフォーマンス(性能や相乗効果)を最優先し、

ミラーレス・マニアックス等のシリーズ記事で意識した

「オフサイドの法則」つまり、カメラだけ異常に高価なもので、

レンズが安物である、という組み合わせを禁じるルールは緩和する。

それは、本シリーズでは極めて安価なレンズを主に扱う為であり、

カメラの価格の方が必ず高価になってアンバランスになるのは、

やむを得ないからだ。

さらに言えば、2010年代後半では、カメラの平均入手価格が

それまでの時代よりも数倍も高価になってしまっている。

カメラ市場の縮退から、メーカー側は「高付加価値化戦略」で

値上げをせざるを得ず、そうした高いカメラを買う人は減るから、

ますます市場は縮退する。ここも、そういう市場原理なので

やむを得ないが、まあ、持論としての「オフサイドの法則」が

守り難くなっている事は確かだ。

<ランキグ外(番外)レンズ>

では、以下、ランキング外レンズを順次3本紹介していこう。

(注:本来ならば1記事にレンズ4本の紹介だが、本記事では、

事前説明があった為、レンズ紹介1本分をそれに充てた)

番外レンズ(1) およそ290位相当

![c0032138_12411010.jpg]()

レンズ名 LAOWA 105mm/f2[T3.2] The Bokeh Dreamer

レンズ購入価格:90,000円(新品)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

「ハイコスパ」と言うには、あまりに高価なレンズである。

コスパ点も勿論低く、当然、概算順位も非常に下位である。

しかし、本レンズは世の中に4機種しか存在しない希少な

「アポダイゼーション・レンズ」の中の1本であり、

その4本の中では最安値のレンズだ。

![c0032138_12411004.jpg]()

その特殊性と希少性から、どれかを紹介したいと思う。

本レンズが、その絶対的なコスパ順位はともかく、コスパ

面での紹介の目的には最適であろう。

本レンズLAOWA 105mm/f2については特集記事を書いた事も

あり、また、アポダイセーションの仕組みや詳細についても、

様々なSTF135/2.8やXF56/1.2APDの紹介記事や

特殊レンズ「アポダイセーション・グランドスラム」記事

でも説明しているので、今回は、ばっさり割愛する。

まあ、かいつまんで言えば「ボケ質が非常に優れたレンズ」

であるという事だ。その目的を実現する為にグラデーション

状に周囲が暗くなる「アポダイゼーション光学エレメント」

を搭載している特殊レンズだ。

すなわち、この機構を搭載しているレンズを使いたいと思えば

定価およそ20万円もする高額レンズを買わないとならない。

まあ、その金額は、さすがに高価すぎるであろう。それらの

中古を待って狙うか・・しかし、中古流通はかなり少ないので、

待ちきれないならば新品で本LAOWA 105/2(新品実勢価格

10万円程度)を買うしか無いのだ、これはコスパうんぬんを

言う前に、欲しければ買うしか無い・・

で、本レンズは実は、コスパ評価点(1.5点)以外の4項目の

評価点が極めて高く、それらの平均は4.5点にもなる。

このような特殊かつ高性能なレンズを、単にコスパの名目で

切り捨ててしまうのは惜しいと思い、あえて番外編として

紹介した次第である。

![c0032138_12411000.jpg]()

記事でも同様だが、レンズ自体の描写力の雰囲気を紹介する為、

PCによるレタッチ編集は、縮小、僅かな構図調整、輝度微調整

程度に留めていて、過度な加工編集は一切行っていない。

ただし、現代のデジタルカメラを使うので、そのカメラ内にある

様々な機能(例、ビビッド等の画質スタイル、デジタルズーム、

ピクチャーエフェクト等)は自由に使う事とする。

つまり、ほぼカメラで撮ったままの写真を掲載するという事だ。

(注:カメラ内の画像編集機能は、あえて用いていない)

掲載画素数は十数年前の本ブログ開設当時からのコンセプトで、

かなり少なめにしている。そのおかげで(有限の)ブログ容量

が、いっぱいにならずに十数年間も続けていられるのだ。

デジタル黎明期の当時は(今でもか)画素数至上主義の誤解が

蔓延していたので、巨大な画素数の写真を掲載しつづけ、

ものの数ヶ月でブログ容量が満杯になってしまったブロガーも

多数居た。

それに基本的にブラウザ等の縮小表示環境は使用するブラウザの

種類や、PCやタブレットやスマホ等の閲覧機器の解像度環境にも

大きく依存する。つまり大きな画素数の写真をアップしても、

ブラウザ毎に画像縮小アルゴリズムが異なる為、誰もが同じ

ように閲覧しているという保証は全く無い。

これはデジタルの宿命であるのだが、十数年前は、そういう事が

わかっている人は世の中のごく一部でしか無かった。

すなわち自分がアップした画像は、皆がそれと同じように見える

訳では無いのだ。ならば、そこにあまり神経を使っても意味が無い

むしろ表示サイズぴったりに、予め自分で縮小してアップすれば、

ブラウザにより見え方が変わる(つまり、HTMLのIMG SRCタグの

パラメータにより勝手に様々な方法論で解像度を変えてしまう)

という問題が起こらないのだ。

解像度のみならず、近年のPCやスマホによる閲覧システム

(ブラウザやOSによる)では拡大縮小という操作も容易だ。

が、仮に低画素の表示画像を拡大して見たら、拡大に連動して

表示画素数(解像度)を上げない限り、低画質に見えるのは

当然である。そうした閲覧方法に対しては、それはユーザーの

各々の操作の為、本ブログでは考慮していない。

(画像を拡大閲覧したければ、単に表示を大きくするのでは

なく、ビューワー等で解像度を高めながら表示しなければ

ならない。まあ、デジタルの原理的には当然の話である)

![c0032138_12411143.jpg]()

実写画像などは殆ど参考にならないのだ。デジタル閲覧の問題点

を回避するには、プリントして印刷物として固定するか、又は

自分自身のシステム内(カメラで撮影したものを、自分のPCで

見る等)でしか成り立たない訳だが、そうであってもモニターの

ガンマ特性の差やトーン・マネージメントの差異が出て来るし、

そもそも、縮小した時点で画像の雰囲気はかなり変わってしまう。

(=「縮小効果」。詳細の説明は長くなるので割愛する)

よって、本シリーズ記事でも(また、他のシリーズ記事でも)

実写画像は、あくまで雰囲気だ、と理解して留めておくのが良い。

他人の撮った掲載写真を参考にしてレンズやカメラを買う等の

行為は、現代のデジタルの仕組み的には「有り得ない話」だ。

本レンズの話に戻るが、従来他のアポダイゼーションレンズは、

特定のマウントの製品しかなかった(ミノルタ/SONY α(A),

FUJI X、SONY FE)のが、本LAOWA105/2はそれら以外のマウント

で使用できる。NIKON Fマウントで買っておけば他社の様々な

マウント機でもアダプターでの利用が容易だ。

![c0032138_12413178.jpg]()

装着した状態だ。

ミラーレス機に限らず、一部の一眼レフでもニコンFマウント

のレンズをアダプターで装着可能だ。

ただ、ミラーレス機に比較して、一眼レフのMF性能は

劣るので、様々な点に注意しながら使う必要はある。

以下は、EOS 6DとLAOWA105/2で撮った写真である。

![c0032138_12413120.jpg]()

可能性があるので、その点も要注意だ。

それと、あまり絞り込むと光学ファインダーも暗くなるが、

アポダイゼーションでは、基本的に絞りは開放近くで使う。

(=効果を最大限に出す為)

ただまあ、従来、特定のマウントで無いと使えなかったのが

様々なマウントでアポダイゼーションを使えるようになるのは

大きなメリットであると言える。

![c0032138_12413137.jpg]()

しかし、アポダイゼーションの写りがどんなものであるかは

中上級マニアであれば知っておく必要があるだろう。

描写表現力という観点では無視できないレンズだからだ。

----

番外レンズ(2) およそ170位相当

![c0032138_12413159.jpg]()

レンズ名:smc PENTAX-DA 40mm/f2.8 XS

レンズ購入価格:12,000円(中古)

使用カメラ:PENTAX K-01 (APS-C機)

工業デザイナー「マーク・ニューソン」氏が意匠デザインを

行った非常に個性的なレンズ。厚み9mmと重さ52gは、恐らくは

歴代の一眼レフ用交換レンズの中で、最薄、最軽量であろう。

PENTAXでは、このレンズを「パンケーキ」ならぬ「ビスケット」

レンズと呼んでいる。

同じく「マーク・ニューソン」氏のデザインしたPENTAX K-01

との組み合わせにより、およそこれがカメラだとは思えない

程の個性的でインパクトの強いデザインとなる。

このデザインは当然、好き嫌いはあるだろうが、私は好みだ。

![c0032138_12414721.jpg]()

使い難い部分が沢山出てくる。うちK-01のAF/MF性能の低さは

デザインと直接関係無いだろうから、ここでは不問とするが。

レンズ側は、この薄さではMFは操作性的に、やり難い。

なお、本レンズは、当初黒塗装でK-01とのセットで発売された

のだが、後年K-5のSilver塗装モデルと、本レンズも銀塗装

とした特別限定版で少数販売されたバージョンだと思われる。

ピントリングの塗装が異なる他は、黒色版と仕様は同一だ。

![c0032138_12414727.jpg]()

ただ、近接撮影にした場合、AF性能が貧弱なK-01では全くと

言っていい程ピントが合わない。ミラーレス機のコントラストAF

では原理的に無理だと思い、PENTAX KP等の位相差AF方式の

一眼レフで使うと、近接以外の撮影ではピタリとピントが合うが

最短付近での近接撮影をすると、最短撮影距離を僅かでも下回ると

当然全くピントが合わなくなる。しかしその見極めが難しいので、

本来ならば最短付近の撮影は、MFで行うのが望ましいが、前述の

ように、レンズの薄さでMFが若干やりにくい課題がある。

![c0032138_12420530.jpg]()

まあでも、ピントリングが有限回転式なのが救いであり、

いざとなればMFで最短撮影距離に固定して、カメラを前後して

ピントを合わせられる。なお、距離指標目盛りは、この薄さ

なので付いていない。

結局、一眼レフで使ってもミラーレス機で使っても弱点がある

事については大差なく、あまり真面目に撮ろうという気には

なれないレンズである。

![c0032138_12420562.jpg]()

このシステムが画質等を重視するような本格的な撮影用途には

全く向かないものであるので議論の対象にする方がおかしい。

以前の本レンズの紹介記事にも書いたが「別に本レンズ(又は

本システム)を使わずとも、PENTAXには他に良く写るレンズは

いくらでもある」訳だ。

本システムの使用にあたっては、K-01の優秀なエフェクト機能

を主体として用いるのが良いであろう。

![c0032138_12420515.jpg]()

実用的な目的には決して適さない。ただまあ、この個性は

大きな魅力であり、価格もそう高くは無い。

コスパならぬ「価格対マニアック度」を計算すれば、

最強クラスのレンズであろう。

なお本レンズの概算170位相当だが、実はあまり悪い順位では

無い。と言うのも、本シリーズ記事でBEST40にランクイン

するのは「容易に入手できる事」という条件を満たす必要があり、

その点からは、所有レンズ全体の半分以上は、その条件で

落とされてしまうのだ。

だから、本レンズも実際には、およそ80位程度には入っている

のではあるが、まあ、銀塗装版は入手困難なので、仮にもう少し

点数が高かったとしても、BEST40のランキング対象からは

あえて外した事であろう。

なお、逆にオーソドックスな黒塗装版を買ったとしたら

マニアック度の点数が下がるので、結局ランクインは無理だ。

----

番外レンズ(3) およそ280位相当

![c0032138_12423384.jpg]()

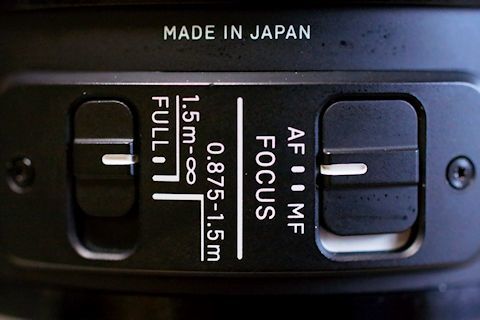

レンズ名:SIGMA ART 135mm/f1.8 DG USM

レンズ購入価格:100,000円(中古)

使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)、

およびEOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

高価なレンズであり、コスパの観点からはかなり下位の

レンズとなる、しかし、このレンズは、私が「硬派」だと

評価しているSIGMA Art Lineの中では主力級のレンズとなり得る。

誰にでも必要なレンズとは言い難いが、特に暗所でのステージ系

中遠距離人物撮影では大きな武器となる。

(下写真および3つ下のライブ写真は、APS-C機、EOS 7D MarkⅡ

との組み合わせ)

![c0032138_12423302.jpg]()

そのレンズは2006年発売と古く、AFの遅さ等が気になっていた。

近年発売された本レンズをZA135/1.8の予備または代替として

の目的で購入した訳である。

ステージ撮影等では、APS-C機を使用して、135mmレンズを

換算200mm級の画角で使う方が利便性が高いという認識だ。

今回、以下では本レンズをステージ系の撮影には使わず、

フルサイズ機を用いて一般的な散歩撮影に持ち出してみよう。

![c0032138_12423366.jpg]()

である事だ。ボケ質も悪くなく、逆光耐性も高い、

新しい設計のレンズだけあって、いわゆる「描写力」という面

では何の不満も無い。それから、最短撮影距離も短い。

本レンズの弱点は色々とある。重量級(軽く1kgオーバー)な事、

内蔵手ブレ補正機構を持たない事、そして高価な事だ。

超音波モーターを内蔵しているが、レンズ群の質量が大きい

からか、十分なAF合焦速度は得られない。

この点(AF速度)においては、SONY ZA135/1.8と大差無く、

それの代替とするには、ちょっと目論見が外れた感じだ。

本レンズ内に手ブレ補正が内蔵されていない点もあいまって、

SONY機(Aマウント)で内蔵手ブレ補正が使える方が、メリットも

あったかも知れない。でもまあライブ撮影においてはISO感度や

シャッター速度を綿密に決めるので、手ブレ補正の有無はあまり

関係無いのだが、むしろ日中に使う際に、AUTO ISOでラフに

使うと、暗所に向けた際等、意図せずシャッター速度が下がり

すぎてブレが発生してしまう。

本レンズはEFマウント用であるので、EOS上級機ではAUTO ISO

時の低速限界シャッター速度を設定変更する事が可能だ。

だが、このメニューは奥深くにある(注:CANON上級機では

この設定をマイメニューに登録し、ショートカット可能だが

NIKON上級機の多くは、この設定はマイメニューに登録不可

という極めて不条理な状況だ)

・・なので、一般的には標準レンズを主に使う事を意図して

ISOが切り替わる速度を1/30~1/60秒に設定しておくのが

スタンダードだ。

だが、本レンズを使う際に、その値を最低1/125秒程度に

迄、上げておくのを忘れると(あるいは忘れていなくても、

「面倒だから」と、しないでおくと)

暗所で1/30秒程度のシャッター速度となると、気を抜くと

手ブレしてしまう(フルサイズ機の場合、本レンズでの一般的な

手ブレ限界速度は1/125秒であり、1/30秒だと2段落ちだ)

近年のカメラの手ブレ補正や高感度AUTO ISOの恩恵に頼りすぎると、

こうなってしまう。だから本レンズは、いつ何時でも、きっちりと

カメラ設定や露出値を意識して使わなければならない。

こういう点が、本レンズ(や、他のSIGMA Art Lineのレンズ)を

私が「硬派である」と評価する所以になっている。

![c0032138_12424666.jpg]()

日中使用時の減光フィルターも高価になりすぎてしまう。

ちなみに、今回使用のEOS 6Dにおいては、最高シャッター速度が

1/4000秒までと中級機並みのスペックであるので、日中に減光

フィルター無しでは、すぐに最高シャッター速度に到達してしまう。

したがって、EOS 6Dの「セイフティ・シフト機能」をONとし、

(TV/AV値に設定する)シャッター速度オーバーの際に自動的に

絞り込まれるようにしているが、頻繁にそれが発生する状況だ。

![c0032138_12424687.jpg]()

良く写って、軽く小さく安価であれば、概ね好評価が得られる。

逆に、悪いレンズの代表として「大きく重く高価」だという

3要素(三重苦)を良くあげるのだが、これは仮にそうした

新鋭レンズが良く写ったとしても、使うのが面倒に思えたり

(大きさ、重さ)、ラフに扱えない(高価)だったりしたら、

「実用性が低い」という事に繋がってしまうからだ。

本レンズ A135/1.8も、まあその「三重苦」のレンズである。

けど、ステージ撮影という分野では必携のレンズとなる為、

使わざるを得ない。そこにはコスパという概念よりも、

三悪という弱点よりも、優先するべき要素がある。

けど勿論、趣味撮影には全く適さない、そこをよく認識して

この手のレンズを選ぶ(買う)必要があるという事だ。

(注;何度かのステージ撮影に使った結果、本レンズは

若干その目的には使い難い点がある事もわかってきている、

これについては、また追って別記事で述べよう)

・・他の例をあげれば、野鳥撮影等の遠距離撮影分野では、

レンズの焦点距離(画角)は、500~800mmが必須となる。

勿論そういうレンズは、「大きく重く高価」の三重苦だ。

が、昔であれば、そういうレンズを使うしか野鳥は撮れなかった

のでやむを得ないではないか。

逆に言えば、野鳥撮影をしない人は、勿論必要のないレンズだ、

という事になる。

ただ「昔であれば」と書いたのは、現代においては、ミラーレス機

などを用いて、センサーサイズを下げ、加えてデジタルテレコンや

デジタルズームを併用する事で、実用範囲画素数での超々望遠撮影

(例、800~1600mm程度の画角)を得る事は可能になってきている。

また、野鳥撮影分野では、多くのアマチュア層でも、高画素機

からトリミングして、野鳥を大きく見せるのが基本の編集処理だ。

そうであれば「大きく重く高価」なレンズを持ち出す必然性は

少し減ってきている訳だ。

本レンズのような大口径望遠レンズにおいても、時代の変化が

影響する。例えば、ISO感度数十万という新鋭デジタル一眼レフを

用いれば、実用上ではISO数万程度までは十分使え、仮に暗所で

あっても、ノイズ等を、あまり心配しないで撮る事ができる。

そうであれば「大口径」の特徴の速いシャッター速度を得る

(英語で言うハイスピードレンズ)必要性は少なくなり、

大きな背景ボケ量を確保する事以外での長所にはなりえない。

まあでも、その「大きなボケ」というのも、確かに必要のある

スペックだ。このあたり、被写界深度の話はレンズの焦点距離や

絞り値以外にも、撮影距離にも大きく依存する話なので、今回は

詳細は割愛するが、まあA135/1.8は、必要とあらば大きなボケを

容易に得る事ができるレンズではある。

ちなみに、本レンズの最短撮影距離は87.5cmであり、これは

135mmレンズ中ではトップではないが、かなり優秀な方であり

近接撮影に持ち込んで大きなボケ量を得る事も出来る。

![c0032138_12424698.jpg]()

用途が限られているので誰もが必要とするレンズでも無いと思うが、

世の中にはこういうレンズもある、という事で参考まで・・

---

さて、本記事「プロローグ編1」は、ここまでとし、次回記事も

またマニアックなランキング外レンズを4本ほど紹介する事にしよう。

したところで、総集編として、コスパ上位のレンズを40本

取り上げ、BEST40として紹介するシリーズ記事を開始する。

プロローグ(序章)として、まずコスパ順位の決め方や

ノミネートされるレンズの条件等を説明しておこう。

<過去のレンズ関連シリーズ記事>

さて、本ブログにて2015年から2016年にかけて、80以上もの

記事を展開したシリーズ「ミラーレス・マニアックス」では、

12機種の様々なミラーレス機(ミラーレス一眼)を用い、

当時所有の延べ約320本の様々な種類のレンズを組み合わせ、

それらの相乗効果により、システムの性能あるいは撮影の

エンジョイ度を高める事を目的としたシリーズ記事であった。

2017年初頭には、その総集編として延べ約320本のレンズ群

の全てを「描写表現力」、「マニアック度」、「コスパ」

「エンジョイ度」、「必要度」の5項目で評価し、その合計点

が上位となった20本のレンズを「名玉編」としてランキング

形式で紹介した。

ただ、ここで上位になったレンズの中には、生産時期の古い物や

非常にレアで入手が困難なものも含まれていた為、知人からは

「あの△△△というレンズが欲しいのだが、手に入らない」

といった意見もあった。

2017年~2018年には「ハイ・コスパレンズ・マニアックス」の

シリーズ記事を連載した。

ミラーレス・マニアックスではランダムな順番で紹介したレンズ

群を、標準、広角、望遠等のカテゴリー別に再分類し、特に

コスパおよびマニアック度の高いレンズを約100本紹介した。

2018年末からは、「レンズ・マニアックス」シリーズ記事を

開始、新規購入や貸与品の返却等の理由で、これまで未紹介の

レンズを順次紹介している(現在継続中)

ただし「レンズ・マニアックス」においてはカテゴリー分類を

行っておらず、新規購入順等でのランダムな紹介パターンで

あるし、コスパを重視する要素も殆ど無い。

2019年初頭より「特殊レンズ・スーパー・マニアックス」

を開始、しかしこちらは、やや特殊な交換レンズ群を

カテゴリー別に紹介する、一種の「総集編」記事であり

コスパなどの要素は一切無い。

さて、これから「ハイ・コスパレンズ」のシリーズ総集編として、

BEST40のレンズを紹介していくのだが、まずその順位の決め方を

最初に定義しておく。

順位は得点で決まり、基本的には「ミラーレス・マニアックス」

の名玉編と同じ「描写表現力」、「マニアック度」、「コスパ」

「エンジョイ度」、「必要度」の5項目を5点満点で評価し、

その平均点を計算するが、その平均点に、さらに「コスパ」の

得点を加えて2で割る。

つまり(コスパ点+総合平均点)÷2 が得点であり、

これは、コスパ評価が二重に入っている為、全体の評価点の内、

「コスパ点」の占める割合が多く約6割にも相当する評価法だ。

そして、評価点以外にもランキングとなりうる条件はある。

基本的には、入手し易いかどうか?だ。

「入手性」については、点数で評価するのではなく、以下の

いずれかの条件を満たす事を必須とする。

1)現行(2010年代)の、一眼レフ用又はミラーレス機用の

レンズであり、新品または中古での購入が容易である事。

2)または、2010年代の近年まで生産されていて、中古市場で

比較的玉数(流通)が多く、入手が容易である事。

3)あるいは、2000年代以前に生産が完了となっている

オールドレンズではあるが、販売本数が多いなどで、

現代でも中古流通が多く、入手が容易な事。

いずれにしても、現在所有していないレンズ(つまり処分や

譲渡をしてしまったり=現在未所有、又は未購入のレンズ)

は、現時点で実写が出来ない為、それらは対象外とする。

なお、中判用交換レンズは所有していない為、対象外である。

他にもレンジファインダー機用レンズ等があるが、少なくとも

私が所有しているレンジ機用レンズや、特殊用途(CCTV用等)

のレンズは、コスパを主とし全体的な性能面を評価する上で、

今回のBEST40に入る事は、まず不可能である。

(よって、それらは1本も登場しない)

まあ、所有してもいないレンズの評価をする事などは

本来あってはならない事だが、残念ながら他の世の中の

レビュー情報等は殆どが、そのような状況であり、それらの

内容は信用には値しないと判断している。

(例えば、初級マニア層などによる未所有機材の思い込み評価

とか、あるいは専門評価者であったとしても、借りた所に気を使い

ながら記事を書いているような様相が見られれば、なおさらだ)

それから、2018年頃から急速に海外(主に中国)製の

新鋭低価格MFレンズ(主にミラーレス機用)が市場に流通し

始めた。具体的なブランド名は、七工匠(しちこうしょう)、

Meike(メイケ)、YONGNUO(ヨンヌオ)、KAMLAN(カムラン)

等である、これらは現在、順次入手してテストを繰り返して

いるのだが、確かにコスパの良いレンズばかりである。

まあ、それもその筈、これらのレンズの一部は、30~50年程

前の名レンズの設計を、ほぼそのまま、ダウンサイジングして

APS-C機以下のミラーレス機用としている、私が言うところの

「ジェネリック・レンズ」であるからだ。(注:独自設計の

ものも勿論多い)

しかし、本シリーズ記事執筆時点では、これらの新鋭海外製

レンズは評価が間に合っていなかった。ランクインできそうな

レンズも多いが、残念ながらノミネートは見送る事とする。

---

さて、ここまでがランキングを決める為の説明事項だ。

今回の記事、および次回の記事では、まずプロローグ編として

惜しくもBEST40のランキングには入らなかったが、十分に個性的

であり、紹介に値するハイコスパレンズを計7本紹介する。

それぞれのレンズには、組み合わせが最適と思われるカメラ

(デジタル一眼やミラーレス機)をアサイン(割り当て)する。

なお、その場合はパフォーマンス(性能や相乗効果)を最優先し、

ミラーレス・マニアックス等のシリーズ記事で意識した

「オフサイドの法則」つまり、カメラだけ異常に高価なもので、

レンズが安物である、という組み合わせを禁じるルールは緩和する。

それは、本シリーズでは極めて安価なレンズを主に扱う為であり、

カメラの価格の方が必ず高価になってアンバランスになるのは、

やむを得ないからだ。

さらに言えば、2010年代後半では、カメラの平均入手価格が

それまでの時代よりも数倍も高価になってしまっている。

カメラ市場の縮退から、メーカー側は「高付加価値化戦略」で

値上げをせざるを得ず、そうした高いカメラを買う人は減るから、

ますます市場は縮退する。ここも、そういう市場原理なので

やむを得ないが、まあ、持論としての「オフサイドの法則」が

守り難くなっている事は確かだ。

<ランキグ外(番外)レンズ>

では、以下、ランキング外レンズを順次3本紹介していこう。

(注:本来ならば1記事にレンズ4本の紹介だが、本記事では、

事前説明があった為、レンズ紹介1本分をそれに充てた)

番外レンズ(1) およそ290位相当

レンズ名 LAOWA 105mm/f2[T3.2] The Bokeh Dreamer

レンズ購入価格:90,000円(新品)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

「ハイコスパ」と言うには、あまりに高価なレンズである。

コスパ点も勿論低く、当然、概算順位も非常に下位である。

しかし、本レンズは世の中に4機種しか存在しない希少な

「アポダイゼーション・レンズ」の中の1本であり、

その4本の中では最安値のレンズだ。

その特殊性と希少性から、どれかを紹介したいと思う。

本レンズが、その絶対的なコスパ順位はともかく、コスパ

面での紹介の目的には最適であろう。

本レンズLAOWA 105mm/f2については特集記事を書いた事も

あり、また、アポダイセーションの仕組みや詳細についても、

様々なSTF135/2.8やXF56/1.2APDの紹介記事や

特殊レンズ「アポダイセーション・グランドスラム」記事

でも説明しているので、今回は、ばっさり割愛する。

まあ、かいつまんで言えば「ボケ質が非常に優れたレンズ」

であるという事だ。その目的を実現する為にグラデーション

状に周囲が暗くなる「アポダイゼーション光学エレメント」

を搭載している特殊レンズだ。

すなわち、この機構を搭載しているレンズを使いたいと思えば

定価およそ20万円もする高額レンズを買わないとならない。

まあ、その金額は、さすがに高価すぎるであろう。それらの

中古を待って狙うか・・しかし、中古流通はかなり少ないので、

待ちきれないならば新品で本LAOWA 105/2(新品実勢価格

10万円程度)を買うしか無いのだ、これはコスパうんぬんを

言う前に、欲しければ買うしか無い・・

で、本レンズは実は、コスパ評価点(1.5点)以外の4項目の

評価点が極めて高く、それらの平均は4.5点にもなる。

このような特殊かつ高性能なレンズを、単にコスパの名目で

切り捨ててしまうのは惜しいと思い、あえて番外編として

紹介した次第である。

記事でも同様だが、レンズ自体の描写力の雰囲気を紹介する為、

PCによるレタッチ編集は、縮小、僅かな構図調整、輝度微調整

程度に留めていて、過度な加工編集は一切行っていない。

ただし、現代のデジタルカメラを使うので、そのカメラ内にある

様々な機能(例、ビビッド等の画質スタイル、デジタルズーム、

ピクチャーエフェクト等)は自由に使う事とする。

つまり、ほぼカメラで撮ったままの写真を掲載するという事だ。

(注:カメラ内の画像編集機能は、あえて用いていない)

掲載画素数は十数年前の本ブログ開設当時からのコンセプトで、

かなり少なめにしている。そのおかげで(有限の)ブログ容量

が、いっぱいにならずに十数年間も続けていられるのだ。

デジタル黎明期の当時は(今でもか)画素数至上主義の誤解が

蔓延していたので、巨大な画素数の写真を掲載しつづけ、

ものの数ヶ月でブログ容量が満杯になってしまったブロガーも

多数居た。

それに基本的にブラウザ等の縮小表示環境は使用するブラウザの

種類や、PCやタブレットやスマホ等の閲覧機器の解像度環境にも

大きく依存する。つまり大きな画素数の写真をアップしても、

ブラウザ毎に画像縮小アルゴリズムが異なる為、誰もが同じ

ように閲覧しているという保証は全く無い。

これはデジタルの宿命であるのだが、十数年前は、そういう事が

わかっている人は世の中のごく一部でしか無かった。

すなわち自分がアップした画像は、皆がそれと同じように見える

訳では無いのだ。ならば、そこにあまり神経を使っても意味が無い

むしろ表示サイズぴったりに、予め自分で縮小してアップすれば、

ブラウザにより見え方が変わる(つまり、HTMLのIMG SRCタグの

パラメータにより勝手に様々な方法論で解像度を変えてしまう)

という問題が起こらないのだ。

解像度のみならず、近年のPCやスマホによる閲覧システム

(ブラウザやOSによる)では拡大縮小という操作も容易だ。

が、仮に低画素の表示画像を拡大して見たら、拡大に連動して

表示画素数(解像度)を上げない限り、低画質に見えるのは

当然である。そうした閲覧方法に対しては、それはユーザーの

各々の操作の為、本ブログでは考慮していない。

(画像を拡大閲覧したければ、単に表示を大きくするのでは

なく、ビューワー等で解像度を高めながら表示しなければ

ならない。まあ、デジタルの原理的には当然の話である)

実写画像などは殆ど参考にならないのだ。デジタル閲覧の問題点

を回避するには、プリントして印刷物として固定するか、又は

自分自身のシステム内(カメラで撮影したものを、自分のPCで

見る等)でしか成り立たない訳だが、そうであってもモニターの

ガンマ特性の差やトーン・マネージメントの差異が出て来るし、

そもそも、縮小した時点で画像の雰囲気はかなり変わってしまう。

(=「縮小効果」。詳細の説明は長くなるので割愛する)

よって、本シリーズ記事でも(また、他のシリーズ記事でも)

実写画像は、あくまで雰囲気だ、と理解して留めておくのが良い。

他人の撮った掲載写真を参考にしてレンズやカメラを買う等の

行為は、現代のデジタルの仕組み的には「有り得ない話」だ。

本レンズの話に戻るが、従来他のアポダイゼーションレンズは、

特定のマウントの製品しかなかった(ミノルタ/SONY α(A),

FUJI X、SONY FE)のが、本LAOWA105/2はそれら以外のマウント

で使用できる。NIKON Fマウントで買っておけば他社の様々な

マウント機でもアダプターでの利用が容易だ。

装着した状態だ。

ミラーレス機に限らず、一部の一眼レフでもニコンFマウント

のレンズをアダプターで装着可能だ。

ただ、ミラーレス機に比較して、一眼レフのMF性能は

劣るので、様々な点に注意しながら使う必要はある。

以下は、EOS 6DとLAOWA105/2で撮った写真である。

可能性があるので、その点も要注意だ。

それと、あまり絞り込むと光学ファインダーも暗くなるが、

アポダイゼーションでは、基本的に絞りは開放近くで使う。

(=効果を最大限に出す為)

ただまあ、従来、特定のマウントで無いと使えなかったのが

様々なマウントでアポダイゼーションを使えるようになるのは

大きなメリットであると言える。

しかし、アポダイゼーションの写りがどんなものであるかは

中上級マニアであれば知っておく必要があるだろう。

描写表現力という観点では無視できないレンズだからだ。

----

番外レンズ(2) およそ170位相当

レンズ名:smc PENTAX-DA 40mm/f2.8 XS

レンズ購入価格:12,000円(中古)

使用カメラ:PENTAX K-01 (APS-C機)

工業デザイナー「マーク・ニューソン」氏が意匠デザインを

行った非常に個性的なレンズ。厚み9mmと重さ52gは、恐らくは

歴代の一眼レフ用交換レンズの中で、最薄、最軽量であろう。

PENTAXでは、このレンズを「パンケーキ」ならぬ「ビスケット」

レンズと呼んでいる。

同じく「マーク・ニューソン」氏のデザインしたPENTAX K-01

との組み合わせにより、およそこれがカメラだとは思えない

程の個性的でインパクトの強いデザインとなる。

このデザインは当然、好き嫌いはあるだろうが、私は好みだ。

使い難い部分が沢山出てくる。うちK-01のAF/MF性能の低さは

デザインと直接関係無いだろうから、ここでは不問とするが。

レンズ側は、この薄さではMFは操作性的に、やり難い。

なお、本レンズは、当初黒塗装でK-01とのセットで発売された

のだが、後年K-5のSilver塗装モデルと、本レンズも銀塗装

とした特別限定版で少数販売されたバージョンだと思われる。

ピントリングの塗装が異なる他は、黒色版と仕様は同一だ。

ただ、近接撮影にした場合、AF性能が貧弱なK-01では全くと

言っていい程ピントが合わない。ミラーレス機のコントラストAF

では原理的に無理だと思い、PENTAX KP等の位相差AF方式の

一眼レフで使うと、近接以外の撮影ではピタリとピントが合うが

最短付近での近接撮影をすると、最短撮影距離を僅かでも下回ると

当然全くピントが合わなくなる。しかしその見極めが難しいので、

本来ならば最短付近の撮影は、MFで行うのが望ましいが、前述の

ように、レンズの薄さでMFが若干やりにくい課題がある。

まあでも、ピントリングが有限回転式なのが救いであり、

いざとなればMFで最短撮影距離に固定して、カメラを前後して

ピントを合わせられる。なお、距離指標目盛りは、この薄さ

なので付いていない。

結局、一眼レフで使ってもミラーレス機で使っても弱点がある

事については大差なく、あまり真面目に撮ろうという気には

なれないレンズである。

このシステムが画質等を重視するような本格的な撮影用途には

全く向かないものであるので議論の対象にする方がおかしい。

以前の本レンズの紹介記事にも書いたが「別に本レンズ(又は

本システム)を使わずとも、PENTAXには他に良く写るレンズは

いくらでもある」訳だ。

本システムの使用にあたっては、K-01の優秀なエフェクト機能

を主体として用いるのが良いであろう。

実用的な目的には決して適さない。ただまあ、この個性は

大きな魅力であり、価格もそう高くは無い。

コスパならぬ「価格対マニアック度」を計算すれば、

最強クラスのレンズであろう。

なお本レンズの概算170位相当だが、実はあまり悪い順位では

無い。と言うのも、本シリーズ記事でBEST40にランクイン

するのは「容易に入手できる事」という条件を満たす必要があり、

その点からは、所有レンズ全体の半分以上は、その条件で

落とされてしまうのだ。

だから、本レンズも実際には、およそ80位程度には入っている

のではあるが、まあ、銀塗装版は入手困難なので、仮にもう少し

点数が高かったとしても、BEST40のランキング対象からは

あえて外した事であろう。

なお、逆にオーソドックスな黒塗装版を買ったとしたら

マニアック度の点数が下がるので、結局ランクインは無理だ。

----

番外レンズ(3) およそ280位相当

レンズ名:SIGMA ART 135mm/f1.8 DG USM

レンズ購入価格:100,000円(中古)

使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)、

およびEOS 7D MarkⅡ(APS-C機)

高価なレンズであり、コスパの観点からはかなり下位の

レンズとなる、しかし、このレンズは、私が「硬派」だと

評価しているSIGMA Art Lineの中では主力級のレンズとなり得る。

誰にでも必要なレンズとは言い難いが、特に暗所でのステージ系

中遠距離人物撮影では大きな武器となる。

(下写真および3つ下のライブ写真は、APS-C機、EOS 7D MarkⅡ

との組み合わせ)

そのレンズは2006年発売と古く、AFの遅さ等が気になっていた。

近年発売された本レンズをZA135/1.8の予備または代替として

の目的で購入した訳である。

ステージ撮影等では、APS-C機を使用して、135mmレンズを

換算200mm級の画角で使う方が利便性が高いという認識だ。

今回、以下では本レンズをステージ系の撮影には使わず、

フルサイズ機を用いて一般的な散歩撮影に持ち出してみよう。

である事だ。ボケ質も悪くなく、逆光耐性も高い、

新しい設計のレンズだけあって、いわゆる「描写力」という面

では何の不満も無い。それから、最短撮影距離も短い。

本レンズの弱点は色々とある。重量級(軽く1kgオーバー)な事、

内蔵手ブレ補正機構を持たない事、そして高価な事だ。

超音波モーターを内蔵しているが、レンズ群の質量が大きい

からか、十分なAF合焦速度は得られない。

この点(AF速度)においては、SONY ZA135/1.8と大差無く、

それの代替とするには、ちょっと目論見が外れた感じだ。

本レンズ内に手ブレ補正が内蔵されていない点もあいまって、

SONY機(Aマウント)で内蔵手ブレ補正が使える方が、メリットも

あったかも知れない。でもまあライブ撮影においてはISO感度や

シャッター速度を綿密に決めるので、手ブレ補正の有無はあまり

関係無いのだが、むしろ日中に使う際に、AUTO ISOでラフに

使うと、暗所に向けた際等、意図せずシャッター速度が下がり

すぎてブレが発生してしまう。

本レンズはEFマウント用であるので、EOS上級機ではAUTO ISO

時の低速限界シャッター速度を設定変更する事が可能だ。

だが、このメニューは奥深くにある(注:CANON上級機では

この設定をマイメニューに登録し、ショートカット可能だが

NIKON上級機の多くは、この設定はマイメニューに登録不可

という極めて不条理な状況だ)

・・なので、一般的には標準レンズを主に使う事を意図して

ISOが切り替わる速度を1/30~1/60秒に設定しておくのが

スタンダードだ。

だが、本レンズを使う際に、その値を最低1/125秒程度に

迄、上げておくのを忘れると(あるいは忘れていなくても、

「面倒だから」と、しないでおくと)

暗所で1/30秒程度のシャッター速度となると、気を抜くと

手ブレしてしまう(フルサイズ機の場合、本レンズでの一般的な

手ブレ限界速度は1/125秒であり、1/30秒だと2段落ちだ)

近年のカメラの手ブレ補正や高感度AUTO ISOの恩恵に頼りすぎると、

こうなってしまう。だから本レンズは、いつ何時でも、きっちりと

カメラ設定や露出値を意識して使わなければならない。

こういう点が、本レンズ(や、他のSIGMA Art Lineのレンズ)を

私が「硬派である」と評価する所以になっている。

日中使用時の減光フィルターも高価になりすぎてしまう。

ちなみに、今回使用のEOS 6Dにおいては、最高シャッター速度が

1/4000秒までと中級機並みのスペックであるので、日中に減光

フィルター無しでは、すぐに最高シャッター速度に到達してしまう。

したがって、EOS 6Dの「セイフティ・シフト機能」をONとし、

(TV/AV値に設定する)シャッター速度オーバーの際に自動的に

絞り込まれるようにしているが、頻繁にそれが発生する状況だ。

良く写って、軽く小さく安価であれば、概ね好評価が得られる。

逆に、悪いレンズの代表として「大きく重く高価」だという

3要素(三重苦)を良くあげるのだが、これは仮にそうした

新鋭レンズが良く写ったとしても、使うのが面倒に思えたり

(大きさ、重さ)、ラフに扱えない(高価)だったりしたら、

「実用性が低い」という事に繋がってしまうからだ。

本レンズ A135/1.8も、まあその「三重苦」のレンズである。

けど、ステージ撮影という分野では必携のレンズとなる為、

使わざるを得ない。そこにはコスパという概念よりも、

三悪という弱点よりも、優先するべき要素がある。

けど勿論、趣味撮影には全く適さない、そこをよく認識して

この手のレンズを選ぶ(買う)必要があるという事だ。

(注;何度かのステージ撮影に使った結果、本レンズは

若干その目的には使い難い点がある事もわかってきている、

これについては、また追って別記事で述べよう)

・・他の例をあげれば、野鳥撮影等の遠距離撮影分野では、

レンズの焦点距離(画角)は、500~800mmが必須となる。

勿論そういうレンズは、「大きく重く高価」の三重苦だ。

が、昔であれば、そういうレンズを使うしか野鳥は撮れなかった

のでやむを得ないではないか。

逆に言えば、野鳥撮影をしない人は、勿論必要のないレンズだ、

という事になる。

ただ「昔であれば」と書いたのは、現代においては、ミラーレス機

などを用いて、センサーサイズを下げ、加えてデジタルテレコンや

デジタルズームを併用する事で、実用範囲画素数での超々望遠撮影

(例、800~1600mm程度の画角)を得る事は可能になってきている。

また、野鳥撮影分野では、多くのアマチュア層でも、高画素機

からトリミングして、野鳥を大きく見せるのが基本の編集処理だ。

そうであれば「大きく重く高価」なレンズを持ち出す必然性は

少し減ってきている訳だ。

本レンズのような大口径望遠レンズにおいても、時代の変化が

影響する。例えば、ISO感度数十万という新鋭デジタル一眼レフを

用いれば、実用上ではISO数万程度までは十分使え、仮に暗所で

あっても、ノイズ等を、あまり心配しないで撮る事ができる。

そうであれば「大口径」の特徴の速いシャッター速度を得る

(英語で言うハイスピードレンズ)必要性は少なくなり、

大きな背景ボケ量を確保する事以外での長所にはなりえない。

まあでも、その「大きなボケ」というのも、確かに必要のある

スペックだ。このあたり、被写界深度の話はレンズの焦点距離や

絞り値以外にも、撮影距離にも大きく依存する話なので、今回は

詳細は割愛するが、まあA135/1.8は、必要とあらば大きなボケを

容易に得る事ができるレンズではある。

ちなみに、本レンズの最短撮影距離は87.5cmであり、これは

135mmレンズ中ではトップではないが、かなり優秀な方であり

近接撮影に持ち込んで大きなボケ量を得る事も出来る。

用途が限られているので誰もが必要とするレンズでも無いと思うが、

世の中にはこういうレンズもある、という事で参考まで・・

---

さて、本記事「プロローグ編1」は、ここまでとし、次回記事も

またマニアックなランキング外レンズを4本ほど紹介する事にしよう。