一般的なカメラユーザー層には普及していない「特殊用語」や

「本ブログ独自の用語や概念」を解説するシリーズ記事。

今回第11回記事からは「ノウハウ編」として、

世間一般的にはあまり知られていない撮影技法に関する

用語を解説する。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まずはサブカテゴリーの「MF技法・MF関連」(Part1)から始める。

この項目では、ビギナー層が苦手とするマニュアルフォーカス

(手動ピント合わせ)撮影のノウハウに係わる用語を説明しよう。

ちなみに、本シリーズ記事中、この「MF技法・MF関連」の

カテゴリーが最も難解になると思われる。

近年のビギナー層ではMF撮影等は行った事も無いであろうし、

中上級層でも、高性能なAF頼りで、MFはあくまで補助的な

使い方であろう。

多数のMFレンズにより、少なくとも数万枚、いや数十万枚を

超えるだけのMF撮影の経験が無いと、なかなか見えて来ない

事も多いだろうから、説明内容が難解になるのはやむを得ない。

なお、使う側のみならず、レンズやカメラを作っている側

(メーカー)でもMFの性能については、残念ながら重要視して

いないのが現代における風潮だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まあ「重要視していない」というより、もしかしてMF撮影の

経験が殆ど無いまま製品を設計しているのではなかろうか?

忙しい開発作業の合間に、100枚やそこらのMF撮影を試した所で

ノウハウが得れる訳でも無いし、外部の職業写真家等の意見を

収集したところで、今時のそういう人達は、ほぼ100%、高性能な

AF頼りでしか撮影していない。

だからMFの実用性やノウハウ等は、作る側も理解できていない。

さもなければ「MFは一応できます」程度の、好ましく無い仕様の

製品が沢山あるという現状は、どうにも理解しずらい・・

最初の(銀塩)AF一眼レフ登場からおよそ34年、しかし現代でも

依然AFは万能と言う訳では無いし、マニアであればクラッシック

な機材を使って趣味的なMF撮影をする場合もあるだろうし、

冒頭写真のような高性能な近代MFレンズも色々と存在している。

また、ごく近年に急速に市場参入をしてきている中国製等の

「ジェネリック・レンズ」(独自用語。オールド名レンズの

設計を、ほぼそのまま用い、全体を1/2~2/3程度の寸法に

スケールダウンした非常に安価な新鋭レンズ群)を使う際にも

MFが必須だ。

MF操作は基本中の基本であると思う、「苦手だ」と逃げずに

MF操作に向き合ってみるも良いかも知れない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

<MF技法・MF関連>Part 1

★パンフォーカス(技法)

一般用語。マニア用語。

銀塩レンジファインダー機の発展期(1930~1960年代)

から、銀塩一眼レフの初期(1950~1970年代)においては、

カメラやレンズの性能上、およびユーザー側の撮影スキル

の未成熟において、以下の複数の課題があった。

1)ファインダー/スクリーンの性能が低く(又は仕様が悪く)

MFでのピント合わせが困難。

(加えて、最初期の一眼レフは、開放測光では無かった)

2)カメラの最高シャッター速度が1/1000秒以下程度と低く、

日中で絞りを開けての撮影が困難。

(注:逆説的に言えば、絞りを開けての被写界深度が浅い

状況での撮影経験が無く、MFでピントを合わせられない)

3)レンズの性能が悪く、絞り開放近くで描写力が落ちる。

(注:だから、必ず絞って撮影を行う。その結果、絞りを

開けての厳密なピント合わせの経験やスキルが無い)

4)広角レンズでも最短撮影距離が長い(例:28mmレンズで

レンジ機用で70~90cm、一眼用の一部のレンズで60cm)

(注:だから近接撮影での厳密なピント合わせの経験が無い)

5)ピンボケ写真に対する世間的な評価が厳しく、そういう

写真に対して「下手だ、ダメだ」と周囲からの批判が強い。

これらの課題を全て解決する技法として「パンフォーカス」

と呼ばれる撮影技法が、この時代(1950~1970年代頃)に

一般的になった。

これは、35mm判銀塩機またはデジタルフルサイズ機の場合、

広角レンズ(28mmまたは35mm等)を用いて、まず絞り値を

F8~F11に設定する。

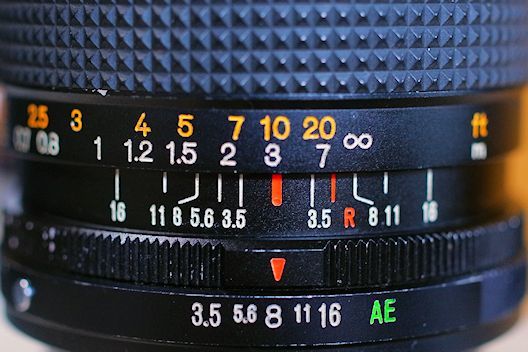

この時、(MF)レンズ側には、被写界深度目盛り(指標)が

あるので(以下写真)・・

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12314323.jpg]()

設定した絞り値の深度目盛りの遠距離側を∞(無限遠)に

合わせると、だいたい1m前後から∞まで全てピントが合う

「パンフォーカス」状態が実現する。

この技法の長所であるが、前述の課題を全てクリアできる。

風景写真やスナップ写真等では、カメラを被写体に向ける

だけでピント合わせの必要性は殆ど無く、後は露出を合わせて

(当時はマニュアル露出機が全てであり、露出計は非内蔵だが

勘露出方式で容易、又は後年ではカメラに内蔵されている)

後は、シャッターを切れば簡単に写真を撮る事ができる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12314243.jpg]()

だが、パンフォーカス技法の弱点も色々とある。

1)絞り込んで撮影する為、当時の低感度フィルムでは

シャッター速度が低下しすぎて、場合により手ブレする。

具体的な計算例としては ISO50のフィルムで曇天時に

絞りF8では1/60秒以下のシャッター速度となる。

さらにF11以上に絞り込んだ場合や、被写体が暗所の

場合等は、1/30~1/15秒以下ともなるので、初級層の

スキルでは、手持ち撮影において手ブレ必至だ。

(注:手ブレ限界シャッター速度=1/焦点距離・秒の法則)

当時は、露出やシャッター速度の概念すらわかっていない

初級ユーザーも大半であったので、手ブレを起こして

いる写真は、ピンボケと同様に「下手だ、ダメだ」と

周囲からの批判が厳しい。(まあ、そういう単純な事しか

廻りも評価できない、という残念な時代でもあった)

この手ブレ対策の為、三脚を用いて撮影する事が、この

時代では一般的になった。

2)パンフォーカス設定を行っても、近接撮影域(撮影距離=

数10cm)にはピントが合わない。(この撮影距離では

絞りをある程度絞っても被写界深度は若干浅くなる)

よって、パンフォーカス技法ではなく通常のピント合わせ

が必要となる。

また、最短撮影距離の長いレンジ機用レンズや一眼レフ用

レンズでは性能上、そもそも近接域での撮影が出来ない。

この結果、当時の初級中級層では、近接撮影を誰も行わず

中遠距離の被写体による、風景撮影やスナップ、人物撮影

等が当時のアマチュア層の被写体としてほぼ100%となった。

これはつまり、パンフォーカス撮影技法が当時の機材環境では

とても便利だった為、これを行う事が普通であった事から、逆に

「写真は三脚を使って撮る」「中遠距離のスナップや風景を撮る」

という常識や「制限事項」として、この時代(1950~1970年代)

はもとより、続くAE/AF時代(1980~2000年代前半)に至るまで

ずっと初級中級層に根付いてしまった。

デジタル時代に入ってからは、上記のような機材性能上の制限

は全て解消した(例:高感度が使える、AFでのピント精度が

高い、ミラーレス機では様々なMFアシスト機能もある、

又、レンズ側では絞らなくても高描写力が得られる)ので、

「三脚を立てて風景を撮る」等は、もう「古い時代の概念」と

なってしまっている。ただ、1960~1970年代に写真を始めた

ような世代(=概ね”団塊の世代”)は、現在はリタイアして

シニア層となり余暇で趣味の写真撮影を行う事も極めて多い。

この年代層を中心に、他の世代にまで、こうした50年も昔の

撮影技法が伝えられ、それが頑なに守られている場合も多い。

だが、現代のカメラやレンズの性能は、50年前とは、別物と

言える程に進化しているのだ、それに合わせて撮影技法や

写真の概念そのものも変えていくのが当然だと思う。

ちなみに、本ブログでは、開設当初から三脚を使用する撮影

技法は一切推奨していない。本ブログの掲載写真は、ごく一部

業務上での花火撮影のケースを除き、全てが手持ち撮影である。

何故三脚を使用しないのか?は、個人的には「不要である」事

が最大の理由だ。シャッター速度等を意識しておけば手持ちで

十分だし、本ブログ開設当初とは違い、現代では手ブレ補正も

超高ISO感度も、ごく普通のスペックだ。

そもそも三脚を使わない事で、さまざまな撮影シーン(条件)

を体験・体感する事ができ、そこから得られる事は非常に多い。

また他者に対しても非推奨なのは、三脚を使う事で撮影マナー

が低下する(周囲に迷惑を掛ける)事が一番嫌な事だからだ。

今時は京都や奈良の寺社の大半は三脚(一脚も)禁止である、

撮影マナーが悪化している事がその原因なのは言うまでも無い。

また、写真において、ピンボケや手ブレといったマイナス要因

しか評価しない(どのような意図でその写真を撮ったのか等に

ついて言及しない。すなわち良い点を褒めない/理解出来ない)

という世間一般層での「足のひっぱり合い」のような風潮への

反発心も強い。

パンフォーカス撮影技法は必ず知っておかなければならない

MF技法ではあるが、毎回毎回そればかりという訳にも行くまい。

それに、いつまでもそんな撮り方をしていたら、永久に本来の

MF技法など身に付かない。

★MF性能

一般用語だが独自概念。

現代機においては、MFの性能はファインダーやスクリーンの

性能のみで決まる訳ではない。

まずは、これを評価する前に、どんなレンズを用いてMFを

行うかの条件を、ある程度整えなければならない。

被写界深度が深く、中遠距離撮影が主体となる広角レンズや

広角ズームと、被写界深度が浅く、被写体条件的にも厳密な

ピント合わせが要求される大口径中望遠や、マクロレンズ

による近接撮影では、まるでMF条件(要件)も変わってくる。

私の場合は85mm/F1.4~F1.8級の大口径中望遠レンズを

ピント合わせ評価の基準レンズとし、銀塩一眼レフの評価では

これを元にファインダーやスクリーンの性能を見ていた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12315975.jpg]()

で、まずはレンズ側のMF性能であるが、MFレンズの場合での

被写界深度以外での関係要素は概ね2つあり、

1)ピントリングのトルクと回転角は適正か?

(注:回転角が大きく、持ち替え回数がとても多くなると、

多くのMF撮影技法に重大な支障をきたす)

2)カメラとレンズを含めた重心位置にピントリングが来るか?

さらに、AFレンズの場合は、上記に加え、

3)AFとMFとの切り替え操作(スイッチ等)の操作性は良いか?

4)シームレスMFはどのように実現されているか?

(例:AFの最中どこからでもMFに移行可。あるいはDMF機能等)

5)MF時にピントリングのトルクや回転角は適正か?

6)ピントリングが有限回転式か無限回転式か?

(注:無限回転式の時点で、MF性能は”失格”となる)

7)有限回転式の場合、距離指標があるか?被写界深度指標が

あるか?(注:無限回転式+距離指標のハイブリッド型も

一部の高級レンズで存在する)

8)ピントリングは無限遠で正しく止まるか?

(オーバーインフまで回ってしまうレンズが稀にある)

そして、AF/MFのズームレンズの場合は、さらに上記に加えて

9)ピントリングとズームリングの相互の操作性干渉があるか?

(例:両者が独立回転式の場合、MFピント合わせとズーミングの

同時操作が不可能となる)

10)システム全体の重心とピントリング位置は合致しているか?

(AFズームの場合、ズームリング位置が重心となる場合が多い)

といった項目がMF性能に強く関係して来る。

これらの要素以外に、銀塩用MFレンズでは絞り環がある場合が

多いが、これの操作もピント操作と干渉し難い事が望ましい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12315986.jpg]()

カメラ本体側のMF性能関連事項については以下がある。

1)AF/MFの切り替え方法は適正か?(DMF機能含む)

(例:カメラ前面のスイッチではブラインド操作が困難)

2)スクリーンのMF性能は適正か?

および、MF用スクリーンに交換可能か否か?

3)ファインダー倍率は十分か?

および、拡大アイピースが利用可能か否か?

4) 一眼レフの場合はフォーカスエイド機能があるか?

(注:電子接点の無いMFレンズでそれが無効となる機種がある)

5)ミラーレス機の場合は、高精細のEVFを搭載しているか?

6)シームレスMFの場合の付加MFアシスト機能はどのような

ものがあるか(MF時での自動拡大、距離指標表示等)

7)ミラーレス機、又は一眼レフでのライブビュー時において

MFアシスト機能があるか?

(例:ピーキング、拡大、デジタルスプリットイメージ等)

8)各MFアシスト機能の種類、精度や操作系は適正か否か?

(例:拡大が簡単に解除できない機種がいくつかある。

また、ピーキング精度は機種によりけりで大差がある)

9)ピーキングは常時動作可能か?

(例:一々ボタンを押さないとピーキングが出なかったり、

撮影モードを切り替えるとピーキングが消えたり、

シャッター半押しでピーキングが消える機種がある)

10)デジタルズームやデジタルテレコン機能を使用時でも

MFアシストが有効か?(ここもそれが効かない機種がある)

といった要素がある。

これら、レンズ側およびカメラ側の両者のMF時における性能を

もって、本ブログでは「MF性能」と呼ぶ。

ただし、レンズを除いて、カメラ本体側のみの「MF性能」を

評価する場合もある。

なお、個々の項目についての細かい説明は、個々のカメラ別の

仕様の差まで含めると、際限なく文字数が増えてしまう為、

やむなく割愛する。

実際に自身の所有するカメラやレンズを使って確かめてみる

しか無いであろう。

★最短撮影距離と無限遠

一般用語だが独自概念。

MFレンズで有限回転式のヘリコイド(ピントリング)を持つ場合、

廻す手指の感触で、最短撮影距離と無限遠を知る事が出来る。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12315993.jpg]()

実はメーカー(マウント)によって、ピントリングの動く向きは

異なるのだが、それは所有システムに合わせて慣れるしかない。

(なお、近年のミラーレス機と純正レンズでは、ピントリングの

回転方向を逆転できる場合もあるが、マウントアダプターで

オールドレンズを併用する場合等、余計ややこしくなる事もある)

で、レンズの仕様がオーバーインフ(無限遠を超えて動く)に

なっていなければ(ほとんどのMFレンズであれば、これはOK。

但し、レンジ機用CONTAX CマウントレンズをNIKON Sマウント

アダプターを介して用いるとオーバーインフになる場合がある)

・・「撮影前に被写体距離を意識しつつ、手指の感触で予め

想定距離の近くにピントを合わせて置く事」ができる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12315951.jpg]()

上記がMF撮影での最も重要な点だ。ファインダーを覗いてがら

ピントを合わせていたのでは、時間がかかりすぎてしまうのだ。

ましてや、ファンダーを覗きながらでは、前述のピントリングの

回転方向もあって、どちらに廻したら良いか一瞬迷う場合すらある。

カメラを構える前に、レンズを見ながら回転方向を確認し、

ある程度手指でピントを合わせながら被写体を見続ける、そこから

カメラを構えた時点では、ほぼピントが合っていて、少なくとも

スクリーンに被写体が写っている状態を得る、そこからピントを

微調整して後はシャッターを切るだけだ。

なお、MFレンズの場合は、他に絞り値の設定変更が重要だが、

それについては後述しよう。

まずは、この「ピント事前合わせ」をマスターする事が、

MF撮影での基本中の基本となる。

ただ、これは近年のミラーレス機用普及レンズ、又は一部の

一眼レフ用レンズでの「無限回転式ピントリング」では

実現が困難な撮影技法となる。よって、有限回転式のレンズ

に限られるが、逆に言えば、無限回転式は全くMF操作に適して

いないレンズとなっている、と言える。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12315822.jpg]()

これは設計思想の問題であろう、現代のレンズ設計思想では・・

1)まずAFを用いてピントを合わせる。

2)AFで合い難い(合わなかった)被写体の場合は、手動または

自動(シームレス)でMFに切り替える。

3)その後、MF操作でピントを合わせる。

となっていると思われる。

ところが、実際のMF撮影のフロー(流れ)は上記とは異なるのだ。

実際には、以下のフローが望ましい。

1)AFではピントが合い難い被写体かどうかを事前に判断する。

(例:遠距離の飛ぶ鳥、花などの近接撮影、反射のある水面等)

2)撮影前にMFモードに切り替える(または最初からMFレンズを

使用している)

3)想定撮影距離にピントリングをだいたい合わせてから

(事前に、無限遠近辺や最短撮影距離近辺で待機しておく)

ファインダーを覗く。

4)構図やピントを微調整してから撮影する。

という流れが合理的・実用的である為、現代のAFレンズの仕様

では、この撮影フローに適さない訳だ。

それに、シームレス機構の場合には、せっかく事前にMFで

合わせようとしても、シャッター半押しでAFが効いてしまい、

元の木阿弥になってしまう場合も多々ある(ボタンAF起動等の

設定で解消できるが、通常AF撮影時に、とても手間になる)

まあ、現代のレンズについては残念な話である。特にミラーレス

機用のマクロレンズでは、まだミラーレス機自身のAF性能の

未成熟がある為、近接撮影では、ほぼ100% MFを強いられるが、

その際、無限回転式ピントリングでは、最短撮影距離を手指の

感触から知る事ができない、よってAFでもMFでもピント合わせが

やりにくい状態を甘んじるしか無い訳だ・・

★持ち替え

独自概念。

MFレンズの場合、前述のように手指の操作でピント位置を知る

と言っても、1度の回転操作で最短撮影距離から無限遠の間を

いっきに変更するのは無理である。

これは、あまりに回転角が小さいと逆に精密なピント合わせが

難しいので、MFレンズとしてはむしろ好ましい仕様だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12321751.jpg]()

では、指を持ち替る回数は、どれくらいあるのだろうか?

これはまずレンズの仕様によって差異が大きい、それ以外にも

撮影者の手指の大きさの個人差もあるかも知れないが、それ

よりも、レンズ自体の仕様の差異の方が、ずっと大きいと思う。

私が多数の所有レンズから経験的に得た参考値は以下になる、

*最短撮影距離から無限遠までMFでピントを移動する場合の

指の持ち替え回数の一覧

1)1~2回

近代の超音波モーター等搭載のAFレンズの一部はMF時の

ピントリング回転角が極めて狭い。これはAF速度の向上を

目指したからだと思われるが、実際のところ、このレベルの

仕様では回転角が狭すぎて厳密なMFでのピント合わせは困難。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12321719.jpg]()

2)3~4回

オールドMFレンズの一部では比較的回転角が狭いものもある、

広角レンズ等では被写界深度が深く、むしろこれくらいで

丁度良いが、大口径や望遠レンズではこの仕様ではやや厳しい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12321702.jpg]()

3)5~7回

多くのMFレンズにおける最も標準的な値。

まあ、これくらいが一番使いやすいであろう。

4)13~15回

一部のMFマクロレンズではピント繰り出し量が大きく、

回転角も非常に大きくなってこの回数にも達する。

だが、実際にこのレベルでは極めて使い難いレンズとなる。

5)特殊ケース(アタッチメント併用時)

レンズ単体での回転角に限らず、ヘリコイドアダプターや

マクロテレプラス等の近接用アタッチメントを併用すると

レンズ側に加え、アタッチメント側でもヘリコイドを回転

させなくてはならない。これらの回転角も通常、相当に大きく、

レンズ側とアタッチメントとの二重操作でさらにやり難くなる。

これらはレンズの最短撮影距離の弱点を消して面白いアイテム

だが、実用上はかなり厳しい事は確かである。

(注:「ヘリコイド」とは、「螺旋(らせん)」という意味で

あり、ピントリング等の回転動作を、前後の直進動作(レンズ

の繰り出し量)に変換する構造の物を言う)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12323253.jpg]()

なお、この指の持ち替え時には、左手はシステム全体の重心位置

を支えながら行うのが基本ではあるが、システムの重量バランス

的に、そうならない場合も良くある。

(注:ビギナーが良くやる、レンズを上や横から廻すのは論外だ)

それから、この持ち替え時、ほんの一瞬ではあるが、カメラを

グリップでホールディング(保持)している右手にもシステム

全体の重量負担が、のしかかってくる(注:カメラを落とさない

為に、全体重量を支えようと意識する事も、この原因となる)

軽量級レンズで短時間だけの撮影では気にならないが、重量級の

レンズと重量級カメラの組み合わせでは、長時間の撮影で持ち替え

回数が非常に多くなると、左手のみならず相当に右手も疲労する。

または、重量級レンズと軽量級カメラでも重心バランスが悪くて

持ち替えのたびに重心ホールドが崩れる為、同様に疲労が大きい。

現代のユーザー層はMFで長時間の手持ち撮影を行った事が無いと

思うので、上記の話はそれこそ「ピンと来ない」かも知れないが

実際に試してみれば容易に実感できるであろう。

たとえば、600~800g級の重量級のMF等倍マクロレンズ、

具体的にはフォクトレンダー マクロアポランター125mm/F2.5

やCONTAX マクロプラナー100mm/F2.8 等がそれであり、

これらは概ね14回前後の左指の持ち替え操作が必要なレンズ群だ。

これらを、どのカメラに装着した場合でも、数時間の連続MF撮影で

近接から無限遠迄のヘリコイド操作を繰り返すとヘロヘロになると

思う。「これは何かの修行か?」とすら思ってしまう場合もあり、

あまり好ましい状態では無い。(これを「修行レンズ」と呼ぶ)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12323250.jpg]()

また、MF等倍マクロに限らず、700~900g前後の大口径MF望遠

(135mm/F2級、200mm/F2.8級等)や、近年の複雑な構成の

新鋭MFレンズ(50mm/F1.4級等)でも同様に疲労が大きい。

なお単焦点ではなく、大型ズームレンズをMF操作した場合でも

ピントリングとズームリングが独立操作方式であったら

これも同様に疲労が大きい、それに加えて、MF時代のズームで

絞り環まであると、正直、もう左手の持ち替えが嫌になってきて

厳密な絞り値操作などを省略してしまう場合すらある。

いずれにしてもこの問題は重要だ、そして実際に試してみるしか

この事は実感し難い。そして勿論、これらは手持ち撮影での話で

あり、三脚使用を前提にレンズを設計していたり、あるいは

ユーザー側でそうしているようでは、これは理解困難だろうが、

当然ながら常時三脚使用は、現代的では無い撮影技法の概念だ。

最後に念の為、ピントリングの持ち替えは疲労の誘発のみならず

速社性を失う場合もある。マクロレンズで近接撮影をしていた

ところに鳥が飛んで来たとしても、何回もピントリングを廻す

タイプのレンズの仕様では、まずその撮影は間に合わない。

★MF技法(構え)

独自概念用語。

前述の「持ち替え」がMF操作においては必須となるのだが、

この時、左手は必ずカメラとレンズの合計重心位置を「下から

支えながら」左手指でピントやズームを操作するのが基本だ。

さらに言えば、左手は体のあたりまで引きつけ、できるだけ

体全体でカメラとレンズを支えるようにする。

一眼レフではこれで良いが、ミラーレス機等でEVFが非搭載の

機種では、左手を体の近くまで引き付けられない。

(注:それではモニターが近すぎて見えないから)

だから、EVF非搭載のミラーレス機やコンパクト機、または

スマホ等では、元々「カメラの正しい構えが出来ない」という

課題が存在するのだが、まあ、それらの機材を使う場合は

重量級の交換レンズ等を装着する事は決してせず、できるだけ

手ブレに注意して(=ISO感度やシャッター速度に留意して)

撮影するしか無いであろう。

で、一眼レフやEVF搭載ミラーレスでは、上記の構えは必須だ。

これは手ブレの対策も勿論あるし、前述のMF操作のような撮影に

必要な操作をスムースに行うという意味もある。

なお、一眼レフで、ピントリングやズームリングを左手(時に

右手)で、レンズの上や横から摘むように操作するのは論外だ。

が、このように基本の構えができていないアマチュア層が非常に

多く、たとえ高価なカメラを使っていても、その構えを見るだけで、

超初級者である事がモロバレで、非常に格好が悪い。

特にシニア層にこれが多いのは、三脚を使う撮影方法を長年

続けてきた為、正しいカメラの構えが身についていないのだろう。

それと、そうしたアマチュア層のみならず、職業写真家層等に

おいてさえも、ずっと屋内等の三脚使用のみの条件で撮影して

いて、屋外での手持ち撮影の構えが全く出来ていない人も居る。

それと、この構えの話はMF時に限らず、AF撮影時でも勿論

有効であり、重要なポイントとなる。

(加えて、ビギナー層が高性能AFの新鋭機を用いているのに、

光学ファインダーを使わずにライブビューで静止画を撮影して

いる状況を良く見かける。これでは、せっかくの高級機の

AF性能が殺されてしまうので全く意味が無く、非推奨だ)

ここで気をつけておく点は、上記の「システムの重心位置」

である。

左手はMF時にはピントリング操作、あるいはズームレンズ

ではズーミング操作、そしてMFレンズや一部のAFレンズの

場合は絞り環の操作を、いずれも左手で行う。

その際に、前述の「持ち替え」が、ピントリングの場合は

同じ位置で発生していたのが、ズーミングや絞り環操作では

それらの操作子のある別の位置に「持ち替え」なければ

ならない。これは重心バランスが変化してしまったり、

あるいは前述のように一蹴だが右手グリップ・ホールディング

に負荷がかかり、長時間の撮影では疲労を誘発する原因となる。

しかし、これを防ぐ方法はあまり無く、カメラの仕様(重量)

とレンズの重量とのバランスをまず意識してシステムを決める

事が第一だ。軽量級ボディである事は長時間の撮影では

望ましいのだが、極端にレンズの方が重いなどでは、重心位置

が変化してしまい、MF時、ズーミング時、絞り環操作時に

アンバランスとなる場合もある。

ただ、常に重量級レンズ+重量級ボディの組み合わせが良い

というものでは無く、システム全体の重量が重過ぎると

それ自体で疲労を誘発するし、勿論ハンドリング(可搬性)

性能も低下して機動力が低下するし、仮にそういうシステムで

MF、ズーミング、絞りの各操作で重量アンバランスとなったら

さらに目も当てられない。(注:「重たいレンズには重たい

カメラをあてがうのが良い」という、無責任なアドバイスを

する人がとても多い。→それは常に正しいと言う訳では無い)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_12323264.jpg]()

あくまでレンズ側の仕様も含めてシステムを決定する必要がある。

この為、使用カメラは「一台あれば済む」という事は無く、

使用するレンズに合わせて装着するカメラを選択する場合もある。

ズームレンズでは全長の変動で重心バランスが狂う場合もある。

小型のズームレンズでは問題にならないが、大口径ズームや

超望遠ズームでは、この問題は非常に大きい。

(注:ズーミングで全長が変化しないレンズも存在する)

この重心変動を嫌って職業写真家等では、それらの重量級ズーム

で三脚を使用する場合もあると思うが、それら重量級機材運搬の

負担や、撮影アングルやレベルが極端に制限される事との引き換え

である。(=限られた撮影条件でしか使えない、という事だ)

これら全体の得失を良く理解して最適の機材をチョイスする事は

業務撮影上では極めて重要であるが、アマチュアの趣味撮影で

ただ単に「重いから、ブレるから」などの理由で大型機材に

三脚を常用する事は、事の本質の理解を妨げる原因ともなる。

このため、初級中級層では、いつまでも重心の理解や手ブレの

発生条件などが理解できず、また、正しい構えが身につかない。

業務(依頼)撮影であれば、どんな悪条件でも確実に撮影を行い

結果としての写真を依頼者やクライアントに納品する義務が

発生する。だから、より安全確実な方法論を、機材チョイスも

含めて行うのは当たり前の事だ。

が、趣味撮影であれば、写真が手ブレしても、何の責任も無い

場合が殆どであろう。であれば、その恵まれた環境を利用して、

大型機材等で、徹底的に手ブレが発生する条件を探ったり、

手ブレしないように構えのスキルを磨く等の練習を行ったら

どうであろうか? それをやらずして「手ブレが怖い」等と

言っているのは、どうにも理解しずらい。

(まあ、他の色々な話とも関連するが、初級者層では、手ブレと

ピンボケだけしか写真の良し悪しを評価できず、それらが

見れたら、すぐに「ダメな写真だ」と、あまりに単純な負の側面

でしか見られないからだろう。で、周囲からそう言われるのが

嫌だから、初級者層は手ブレ等を異常なまでに怖がる訳だ)

---

さて、そろそろ記事文字数の限界だ、

以降は次回記事「MF技法・MF関連 Part2」に続く。

「本ブログ独自の用語や概念」を解説するシリーズ記事。

今回第11回記事からは「ノウハウ編」として、

世間一般的にはあまり知られていない撮影技法に関する

用語を解説する。

Clik here to view.

この項目では、ビギナー層が苦手とするマニュアルフォーカス

(手動ピント合わせ)撮影のノウハウに係わる用語を説明しよう。

ちなみに、本シリーズ記事中、この「MF技法・MF関連」の

カテゴリーが最も難解になると思われる。

近年のビギナー層ではMF撮影等は行った事も無いであろうし、

中上級層でも、高性能なAF頼りで、MFはあくまで補助的な

使い方であろう。

多数のMFレンズにより、少なくとも数万枚、いや数十万枚を

超えるだけのMF撮影の経験が無いと、なかなか見えて来ない

事も多いだろうから、説明内容が難解になるのはやむを得ない。

なお、使う側のみならず、レンズやカメラを作っている側

(メーカー)でもMFの性能については、残念ながら重要視して

いないのが現代における風潮だ。

Clik here to view.

経験が殆ど無いまま製品を設計しているのではなかろうか?

忙しい開発作業の合間に、100枚やそこらのMF撮影を試した所で

ノウハウが得れる訳でも無いし、外部の職業写真家等の意見を

収集したところで、今時のそういう人達は、ほぼ100%、高性能な

AF頼りでしか撮影していない。

だからMFの実用性やノウハウ等は、作る側も理解できていない。

さもなければ「MFは一応できます」程度の、好ましく無い仕様の

製品が沢山あるという現状は、どうにも理解しずらい・・

最初の(銀塩)AF一眼レフ登場からおよそ34年、しかし現代でも

依然AFは万能と言う訳では無いし、マニアであればクラッシック

な機材を使って趣味的なMF撮影をする場合もあるだろうし、

冒頭写真のような高性能な近代MFレンズも色々と存在している。

また、ごく近年に急速に市場参入をしてきている中国製等の

「ジェネリック・レンズ」(独自用語。オールド名レンズの

設計を、ほぼそのまま用い、全体を1/2~2/3程度の寸法に

スケールダウンした非常に安価な新鋭レンズ群)を使う際にも

MFが必須だ。

MF操作は基本中の基本であると思う、「苦手だ」と逃げずに

MF操作に向き合ってみるも良いかも知れない。

Clik here to view.

★パンフォーカス(技法)

一般用語。マニア用語。

銀塩レンジファインダー機の発展期(1930~1960年代)

から、銀塩一眼レフの初期(1950~1970年代)においては、

カメラやレンズの性能上、およびユーザー側の撮影スキル

の未成熟において、以下の複数の課題があった。

1)ファインダー/スクリーンの性能が低く(又は仕様が悪く)

MFでのピント合わせが困難。

(加えて、最初期の一眼レフは、開放測光では無かった)

2)カメラの最高シャッター速度が1/1000秒以下程度と低く、

日中で絞りを開けての撮影が困難。

(注:逆説的に言えば、絞りを開けての被写界深度が浅い

状況での撮影経験が無く、MFでピントを合わせられない)

3)レンズの性能が悪く、絞り開放近くで描写力が落ちる。

(注:だから、必ず絞って撮影を行う。その結果、絞りを

開けての厳密なピント合わせの経験やスキルが無い)

4)広角レンズでも最短撮影距離が長い(例:28mmレンズで

レンジ機用で70~90cm、一眼用の一部のレンズで60cm)

(注:だから近接撮影での厳密なピント合わせの経験が無い)

5)ピンボケ写真に対する世間的な評価が厳しく、そういう

写真に対して「下手だ、ダメだ」と周囲からの批判が強い。

これらの課題を全て解決する技法として「パンフォーカス」

と呼ばれる撮影技法が、この時代(1950~1970年代頃)に

一般的になった。

これは、35mm判銀塩機またはデジタルフルサイズ機の場合、

広角レンズ(28mmまたは35mm等)を用いて、まず絞り値を

F8~F11に設定する。

この時、(MF)レンズ側には、被写界深度目盛り(指標)が

あるので(以下写真)・・

Clik here to view.

合わせると、だいたい1m前後から∞まで全てピントが合う

「パンフォーカス」状態が実現する。

この技法の長所であるが、前述の課題を全てクリアできる。

風景写真やスナップ写真等では、カメラを被写体に向ける

だけでピント合わせの必要性は殆ど無く、後は露出を合わせて

(当時はマニュアル露出機が全てであり、露出計は非内蔵だが

勘露出方式で容易、又は後年ではカメラに内蔵されている)

後は、シャッターを切れば簡単に写真を撮る事ができる。

Clik here to view.

1)絞り込んで撮影する為、当時の低感度フィルムでは

シャッター速度が低下しすぎて、場合により手ブレする。

具体的な計算例としては ISO50のフィルムで曇天時に

絞りF8では1/60秒以下のシャッター速度となる。

さらにF11以上に絞り込んだ場合や、被写体が暗所の

場合等は、1/30~1/15秒以下ともなるので、初級層の

スキルでは、手持ち撮影において手ブレ必至だ。

(注:手ブレ限界シャッター速度=1/焦点距離・秒の法則)

当時は、露出やシャッター速度の概念すらわかっていない

初級ユーザーも大半であったので、手ブレを起こして

いる写真は、ピンボケと同様に「下手だ、ダメだ」と

周囲からの批判が厳しい。(まあ、そういう単純な事しか

廻りも評価できない、という残念な時代でもあった)

この手ブレ対策の為、三脚を用いて撮影する事が、この

時代では一般的になった。

2)パンフォーカス設定を行っても、近接撮影域(撮影距離=

数10cm)にはピントが合わない。(この撮影距離では

絞りをある程度絞っても被写界深度は若干浅くなる)

よって、パンフォーカス技法ではなく通常のピント合わせ

が必要となる。

また、最短撮影距離の長いレンジ機用レンズや一眼レフ用

レンズでは性能上、そもそも近接域での撮影が出来ない。

この結果、当時の初級中級層では、近接撮影を誰も行わず

中遠距離の被写体による、風景撮影やスナップ、人物撮影

等が当時のアマチュア層の被写体としてほぼ100%となった。

これはつまり、パンフォーカス撮影技法が当時の機材環境では

とても便利だった為、これを行う事が普通であった事から、逆に

「写真は三脚を使って撮る」「中遠距離のスナップや風景を撮る」

という常識や「制限事項」として、この時代(1950~1970年代)

はもとより、続くAE/AF時代(1980~2000年代前半)に至るまで

ずっと初級中級層に根付いてしまった。

デジタル時代に入ってからは、上記のような機材性能上の制限

は全て解消した(例:高感度が使える、AFでのピント精度が

高い、ミラーレス機では様々なMFアシスト機能もある、

又、レンズ側では絞らなくても高描写力が得られる)ので、

「三脚を立てて風景を撮る」等は、もう「古い時代の概念」と

なってしまっている。ただ、1960~1970年代に写真を始めた

ような世代(=概ね”団塊の世代”)は、現在はリタイアして

シニア層となり余暇で趣味の写真撮影を行う事も極めて多い。

この年代層を中心に、他の世代にまで、こうした50年も昔の

撮影技法が伝えられ、それが頑なに守られている場合も多い。

だが、現代のカメラやレンズの性能は、50年前とは、別物と

言える程に進化しているのだ、それに合わせて撮影技法や

写真の概念そのものも変えていくのが当然だと思う。

ちなみに、本ブログでは、開設当初から三脚を使用する撮影

技法は一切推奨していない。本ブログの掲載写真は、ごく一部

業務上での花火撮影のケースを除き、全てが手持ち撮影である。

何故三脚を使用しないのか?は、個人的には「不要である」事

が最大の理由だ。シャッター速度等を意識しておけば手持ちで

十分だし、本ブログ開設当初とは違い、現代では手ブレ補正も

超高ISO感度も、ごく普通のスペックだ。

そもそも三脚を使わない事で、さまざまな撮影シーン(条件)

を体験・体感する事ができ、そこから得られる事は非常に多い。

また他者に対しても非推奨なのは、三脚を使う事で撮影マナー

が低下する(周囲に迷惑を掛ける)事が一番嫌な事だからだ。

今時は京都や奈良の寺社の大半は三脚(一脚も)禁止である、

撮影マナーが悪化している事がその原因なのは言うまでも無い。

また、写真において、ピンボケや手ブレといったマイナス要因

しか評価しない(どのような意図でその写真を撮ったのか等に

ついて言及しない。すなわち良い点を褒めない/理解出来ない)

という世間一般層での「足のひっぱり合い」のような風潮への

反発心も強い。

パンフォーカス撮影技法は必ず知っておかなければならない

MF技法ではあるが、毎回毎回そればかりという訳にも行くまい。

それに、いつまでもそんな撮り方をしていたら、永久に本来の

MF技法など身に付かない。

★MF性能

一般用語だが独自概念。

現代機においては、MFの性能はファインダーやスクリーンの

性能のみで決まる訳ではない。

まずは、これを評価する前に、どんなレンズを用いてMFを

行うかの条件を、ある程度整えなければならない。

被写界深度が深く、中遠距離撮影が主体となる広角レンズや

広角ズームと、被写界深度が浅く、被写体条件的にも厳密な

ピント合わせが要求される大口径中望遠や、マクロレンズ

による近接撮影では、まるでMF条件(要件)も変わってくる。

私の場合は85mm/F1.4~F1.8級の大口径中望遠レンズを

ピント合わせ評価の基準レンズとし、銀塩一眼レフの評価では

これを元にファインダーやスクリーンの性能を見ていた。

Clik here to view.

被写界深度以外での関係要素は概ね2つあり、

1)ピントリングのトルクと回転角は適正か?

(注:回転角が大きく、持ち替え回数がとても多くなると、

多くのMF撮影技法に重大な支障をきたす)

2)カメラとレンズを含めた重心位置にピントリングが来るか?

さらに、AFレンズの場合は、上記に加え、

3)AFとMFとの切り替え操作(スイッチ等)の操作性は良いか?

4)シームレスMFはどのように実現されているか?

(例:AFの最中どこからでもMFに移行可。あるいはDMF機能等)

5)MF時にピントリングのトルクや回転角は適正か?

6)ピントリングが有限回転式か無限回転式か?

(注:無限回転式の時点で、MF性能は”失格”となる)

7)有限回転式の場合、距離指標があるか?被写界深度指標が

あるか?(注:無限回転式+距離指標のハイブリッド型も

一部の高級レンズで存在する)

8)ピントリングは無限遠で正しく止まるか?

(オーバーインフまで回ってしまうレンズが稀にある)

そして、AF/MFのズームレンズの場合は、さらに上記に加えて

9)ピントリングとズームリングの相互の操作性干渉があるか?

(例:両者が独立回転式の場合、MFピント合わせとズーミングの

同時操作が不可能となる)

10)システム全体の重心とピントリング位置は合致しているか?

(AFズームの場合、ズームリング位置が重心となる場合が多い)

といった項目がMF性能に強く関係して来る。

これらの要素以外に、銀塩用MFレンズでは絞り環がある場合が

多いが、これの操作もピント操作と干渉し難い事が望ましい。

Clik here to view.

1)AF/MFの切り替え方法は適正か?(DMF機能含む)

(例:カメラ前面のスイッチではブラインド操作が困難)

2)スクリーンのMF性能は適正か?

および、MF用スクリーンに交換可能か否か?

3)ファインダー倍率は十分か?

および、拡大アイピースが利用可能か否か?

4) 一眼レフの場合はフォーカスエイド機能があるか?

(注:電子接点の無いMFレンズでそれが無効となる機種がある)

5)ミラーレス機の場合は、高精細のEVFを搭載しているか?

6)シームレスMFの場合の付加MFアシスト機能はどのような

ものがあるか(MF時での自動拡大、距離指標表示等)

7)ミラーレス機、又は一眼レフでのライブビュー時において

MFアシスト機能があるか?

(例:ピーキング、拡大、デジタルスプリットイメージ等)

8)各MFアシスト機能の種類、精度や操作系は適正か否か?

(例:拡大が簡単に解除できない機種がいくつかある。

また、ピーキング精度は機種によりけりで大差がある)

9)ピーキングは常時動作可能か?

(例:一々ボタンを押さないとピーキングが出なかったり、

撮影モードを切り替えるとピーキングが消えたり、

シャッター半押しでピーキングが消える機種がある)

10)デジタルズームやデジタルテレコン機能を使用時でも

MFアシストが有効か?(ここもそれが効かない機種がある)

といった要素がある。

これら、レンズ側およびカメラ側の両者のMF時における性能を

もって、本ブログでは「MF性能」と呼ぶ。

ただし、レンズを除いて、カメラ本体側のみの「MF性能」を

評価する場合もある。

なお、個々の項目についての細かい説明は、個々のカメラ別の

仕様の差まで含めると、際限なく文字数が増えてしまう為、

やむなく割愛する。

実際に自身の所有するカメラやレンズを使って確かめてみる

しか無いであろう。

★最短撮影距離と無限遠

一般用語だが独自概念。

MFレンズで有限回転式のヘリコイド(ピントリング)を持つ場合、

廻す手指の感触で、最短撮影距離と無限遠を知る事が出来る。

Clik here to view.

異なるのだが、それは所有システムに合わせて慣れるしかない。

(なお、近年のミラーレス機と純正レンズでは、ピントリングの

回転方向を逆転できる場合もあるが、マウントアダプターで

オールドレンズを併用する場合等、余計ややこしくなる事もある)

で、レンズの仕様がオーバーインフ(無限遠を超えて動く)に

なっていなければ(ほとんどのMFレンズであれば、これはOK。

但し、レンジ機用CONTAX CマウントレンズをNIKON Sマウント

アダプターを介して用いるとオーバーインフになる場合がある)

・・「撮影前に被写体距離を意識しつつ、手指の感触で予め

想定距離の近くにピントを合わせて置く事」ができる。

Clik here to view.

ピントを合わせていたのでは、時間がかかりすぎてしまうのだ。

ましてや、ファンダーを覗きながらでは、前述のピントリングの

回転方向もあって、どちらに廻したら良いか一瞬迷う場合すらある。

カメラを構える前に、レンズを見ながら回転方向を確認し、

ある程度手指でピントを合わせながら被写体を見続ける、そこから

カメラを構えた時点では、ほぼピントが合っていて、少なくとも

スクリーンに被写体が写っている状態を得る、そこからピントを

微調整して後はシャッターを切るだけだ。

なお、MFレンズの場合は、他に絞り値の設定変更が重要だが、

それについては後述しよう。

まずは、この「ピント事前合わせ」をマスターする事が、

MF撮影での基本中の基本となる。

ただ、これは近年のミラーレス機用普及レンズ、又は一部の

一眼レフ用レンズでの「無限回転式ピントリング」では

実現が困難な撮影技法となる。よって、有限回転式のレンズ

に限られるが、逆に言えば、無限回転式は全くMF操作に適して

いないレンズとなっている、と言える。

Clik here to view.

1)まずAFを用いてピントを合わせる。

2)AFで合い難い(合わなかった)被写体の場合は、手動または

自動(シームレス)でMFに切り替える。

3)その後、MF操作でピントを合わせる。

となっていると思われる。

ところが、実際のMF撮影のフロー(流れ)は上記とは異なるのだ。

実際には、以下のフローが望ましい。

1)AFではピントが合い難い被写体かどうかを事前に判断する。

(例:遠距離の飛ぶ鳥、花などの近接撮影、反射のある水面等)

2)撮影前にMFモードに切り替える(または最初からMFレンズを

使用している)

3)想定撮影距離にピントリングをだいたい合わせてから

(事前に、無限遠近辺や最短撮影距離近辺で待機しておく)

ファインダーを覗く。

4)構図やピントを微調整してから撮影する。

という流れが合理的・実用的である為、現代のAFレンズの仕様

では、この撮影フローに適さない訳だ。

それに、シームレス機構の場合には、せっかく事前にMFで

合わせようとしても、シャッター半押しでAFが効いてしまい、

元の木阿弥になってしまう場合も多々ある(ボタンAF起動等の

設定で解消できるが、通常AF撮影時に、とても手間になる)

まあ、現代のレンズについては残念な話である。特にミラーレス

機用のマクロレンズでは、まだミラーレス機自身のAF性能の

未成熟がある為、近接撮影では、ほぼ100% MFを強いられるが、

その際、無限回転式ピントリングでは、最短撮影距離を手指の

感触から知る事ができない、よってAFでもMFでもピント合わせが

やりにくい状態を甘んじるしか無い訳だ・・

★持ち替え

独自概念。

MFレンズの場合、前述のように手指の操作でピント位置を知る

と言っても、1度の回転操作で最短撮影距離から無限遠の間を

いっきに変更するのは無理である。

これは、あまりに回転角が小さいと逆に精密なピント合わせが

難しいので、MFレンズとしてはむしろ好ましい仕様だ。

Clik here to view.

これはまずレンズの仕様によって差異が大きい、それ以外にも

撮影者の手指の大きさの個人差もあるかも知れないが、それ

よりも、レンズ自体の仕様の差異の方が、ずっと大きいと思う。

私が多数の所有レンズから経験的に得た参考値は以下になる、

*最短撮影距離から無限遠までMFでピントを移動する場合の

指の持ち替え回数の一覧

1)1~2回

近代の超音波モーター等搭載のAFレンズの一部はMF時の

ピントリング回転角が極めて狭い。これはAF速度の向上を

目指したからだと思われるが、実際のところ、このレベルの

仕様では回転角が狭すぎて厳密なMFでのピント合わせは困難。

Clik here to view.

オールドMFレンズの一部では比較的回転角が狭いものもある、

広角レンズ等では被写界深度が深く、むしろこれくらいで

丁度良いが、大口径や望遠レンズではこの仕様ではやや厳しい。

Clik here to view.

多くのMFレンズにおける最も標準的な値。

まあ、これくらいが一番使いやすいであろう。

4)13~15回

一部のMFマクロレンズではピント繰り出し量が大きく、

回転角も非常に大きくなってこの回数にも達する。

だが、実際にこのレベルでは極めて使い難いレンズとなる。

5)特殊ケース(アタッチメント併用時)

レンズ単体での回転角に限らず、ヘリコイドアダプターや

マクロテレプラス等の近接用アタッチメントを併用すると

レンズ側に加え、アタッチメント側でもヘリコイドを回転

させなくてはならない。これらの回転角も通常、相当に大きく、

レンズ側とアタッチメントとの二重操作でさらにやり難くなる。

これらはレンズの最短撮影距離の弱点を消して面白いアイテム

だが、実用上はかなり厳しい事は確かである。

(注:「ヘリコイド」とは、「螺旋(らせん)」という意味で

あり、ピントリング等の回転動作を、前後の直進動作(レンズ

の繰り出し量)に変換する構造の物を言う)

Clik here to view.

を支えながら行うのが基本ではあるが、システムの重量バランス

的に、そうならない場合も良くある。

(注:ビギナーが良くやる、レンズを上や横から廻すのは論外だ)

それから、この持ち替え時、ほんの一瞬ではあるが、カメラを

グリップでホールディング(保持)している右手にもシステム

全体の重量負担が、のしかかってくる(注:カメラを落とさない

為に、全体重量を支えようと意識する事も、この原因となる)

軽量級レンズで短時間だけの撮影では気にならないが、重量級の

レンズと重量級カメラの組み合わせでは、長時間の撮影で持ち替え

回数が非常に多くなると、左手のみならず相当に右手も疲労する。

または、重量級レンズと軽量級カメラでも重心バランスが悪くて

持ち替えのたびに重心ホールドが崩れる為、同様に疲労が大きい。

現代のユーザー層はMFで長時間の手持ち撮影を行った事が無いと

思うので、上記の話はそれこそ「ピンと来ない」かも知れないが

実際に試してみれば容易に実感できるであろう。

たとえば、600~800g級の重量級のMF等倍マクロレンズ、

具体的にはフォクトレンダー マクロアポランター125mm/F2.5

やCONTAX マクロプラナー100mm/F2.8 等がそれであり、

これらは概ね14回前後の左指の持ち替え操作が必要なレンズ群だ。

これらを、どのカメラに装着した場合でも、数時間の連続MF撮影で

近接から無限遠迄のヘリコイド操作を繰り返すとヘロヘロになると

思う。「これは何かの修行か?」とすら思ってしまう場合もあり、

あまり好ましい状態では無い。(これを「修行レンズ」と呼ぶ)

Clik here to view.

(135mm/F2級、200mm/F2.8級等)や、近年の複雑な構成の

新鋭MFレンズ(50mm/F1.4級等)でも同様に疲労が大きい。

なお単焦点ではなく、大型ズームレンズをMF操作した場合でも

ピントリングとズームリングが独立操作方式であったら

これも同様に疲労が大きい、それに加えて、MF時代のズームで

絞り環まであると、正直、もう左手の持ち替えが嫌になってきて

厳密な絞り値操作などを省略してしまう場合すらある。

いずれにしてもこの問題は重要だ、そして実際に試してみるしか

この事は実感し難い。そして勿論、これらは手持ち撮影での話で

あり、三脚使用を前提にレンズを設計していたり、あるいは

ユーザー側でそうしているようでは、これは理解困難だろうが、

当然ながら常時三脚使用は、現代的では無い撮影技法の概念だ。

最後に念の為、ピントリングの持ち替えは疲労の誘発のみならず

速社性を失う場合もある。マクロレンズで近接撮影をしていた

ところに鳥が飛んで来たとしても、何回もピントリングを廻す

タイプのレンズの仕様では、まずその撮影は間に合わない。

★MF技法(構え)

独自概念用語。

前述の「持ち替え」がMF操作においては必須となるのだが、

この時、左手は必ずカメラとレンズの合計重心位置を「下から

支えながら」左手指でピントやズームを操作するのが基本だ。

さらに言えば、左手は体のあたりまで引きつけ、できるだけ

体全体でカメラとレンズを支えるようにする。

一眼レフではこれで良いが、ミラーレス機等でEVFが非搭載の

機種では、左手を体の近くまで引き付けられない。

(注:それではモニターが近すぎて見えないから)

だから、EVF非搭載のミラーレス機やコンパクト機、または

スマホ等では、元々「カメラの正しい構えが出来ない」という

課題が存在するのだが、まあ、それらの機材を使う場合は

重量級の交換レンズ等を装着する事は決してせず、できるだけ

手ブレに注意して(=ISO感度やシャッター速度に留意して)

撮影するしか無いであろう。

で、一眼レフやEVF搭載ミラーレスでは、上記の構えは必須だ。

これは手ブレの対策も勿論あるし、前述のMF操作のような撮影に

必要な操作をスムースに行うという意味もある。

なお、一眼レフで、ピントリングやズームリングを左手(時に

右手)で、レンズの上や横から摘むように操作するのは論外だ。

が、このように基本の構えができていないアマチュア層が非常に

多く、たとえ高価なカメラを使っていても、その構えを見るだけで、

超初級者である事がモロバレで、非常に格好が悪い。

特にシニア層にこれが多いのは、三脚を使う撮影方法を長年

続けてきた為、正しいカメラの構えが身についていないのだろう。

それと、そうしたアマチュア層のみならず、職業写真家層等に

おいてさえも、ずっと屋内等の三脚使用のみの条件で撮影して

いて、屋外での手持ち撮影の構えが全く出来ていない人も居る。

それと、この構えの話はMF時に限らず、AF撮影時でも勿論

有効であり、重要なポイントとなる。

(加えて、ビギナー層が高性能AFの新鋭機を用いているのに、

光学ファインダーを使わずにライブビューで静止画を撮影して

いる状況を良く見かける。これでは、せっかくの高級機の

AF性能が殺されてしまうので全く意味が無く、非推奨だ)

ここで気をつけておく点は、上記の「システムの重心位置」

である。

左手はMF時にはピントリング操作、あるいはズームレンズ

ではズーミング操作、そしてMFレンズや一部のAFレンズの

場合は絞り環の操作を、いずれも左手で行う。

その際に、前述の「持ち替え」が、ピントリングの場合は

同じ位置で発生していたのが、ズーミングや絞り環操作では

それらの操作子のある別の位置に「持ち替え」なければ

ならない。これは重心バランスが変化してしまったり、

あるいは前述のように一蹴だが右手グリップ・ホールディング

に負荷がかかり、長時間の撮影では疲労を誘発する原因となる。

しかし、これを防ぐ方法はあまり無く、カメラの仕様(重量)

とレンズの重量とのバランスをまず意識してシステムを決める

事が第一だ。軽量級ボディである事は長時間の撮影では

望ましいのだが、極端にレンズの方が重いなどでは、重心位置

が変化してしまい、MF時、ズーミング時、絞り環操作時に

アンバランスとなる場合もある。

ただ、常に重量級レンズ+重量級ボディの組み合わせが良い

というものでは無く、システム全体の重量が重過ぎると

それ自体で疲労を誘発するし、勿論ハンドリング(可搬性)

性能も低下して機動力が低下するし、仮にそういうシステムで

MF、ズーミング、絞りの各操作で重量アンバランスとなったら

さらに目も当てられない。(注:「重たいレンズには重たい

カメラをあてがうのが良い」という、無責任なアドバイスを

する人がとても多い。→それは常に正しいと言う訳では無い)

Clik here to view.

この為、使用カメラは「一台あれば済む」という事は無く、

使用するレンズに合わせて装着するカメラを選択する場合もある。

ズームレンズでは全長の変動で重心バランスが狂う場合もある。

小型のズームレンズでは問題にならないが、大口径ズームや

超望遠ズームでは、この問題は非常に大きい。

(注:ズーミングで全長が変化しないレンズも存在する)

この重心変動を嫌って職業写真家等では、それらの重量級ズーム

で三脚を使用する場合もあると思うが、それら重量級機材運搬の

負担や、撮影アングルやレベルが極端に制限される事との引き換え

である。(=限られた撮影条件でしか使えない、という事だ)

これら全体の得失を良く理解して最適の機材をチョイスする事は

業務撮影上では極めて重要であるが、アマチュアの趣味撮影で

ただ単に「重いから、ブレるから」などの理由で大型機材に

三脚を常用する事は、事の本質の理解を妨げる原因ともなる。

このため、初級中級層では、いつまでも重心の理解や手ブレの

発生条件などが理解できず、また、正しい構えが身につかない。

業務(依頼)撮影であれば、どんな悪条件でも確実に撮影を行い

結果としての写真を依頼者やクライアントに納品する義務が

発生する。だから、より安全確実な方法論を、機材チョイスも

含めて行うのは当たり前の事だ。

が、趣味撮影であれば、写真が手ブレしても、何の責任も無い

場合が殆どであろう。であれば、その恵まれた環境を利用して、

大型機材等で、徹底的に手ブレが発生する条件を探ったり、

手ブレしないように構えのスキルを磨く等の練習を行ったら

どうであろうか? それをやらずして「手ブレが怖い」等と

言っているのは、どうにも理解しずらい。

(まあ、他の色々な話とも関連するが、初級者層では、手ブレと

ピンボケだけしか写真の良し悪しを評価できず、それらが

見れたら、すぐに「ダメな写真だ」と、あまりに単純な負の側面

でしか見られないからだろう。で、周囲からそう言われるのが

嫌だから、初級者層は手ブレ等を異常なまでに怖がる訳だ)

---

さて、そろそろ記事文字数の限界だ、

以降は次回記事「MF技法・MF関連 Part2」に続く。