あまり一般的では無い、特殊な交換レンズをカテゴリー別に

紹介する記事。

今回のテーマは本年2019年でのオリンパスの創業100周年

(注:「高千穂製作所」として1919年創業)を記念して、

「オリンパスの新旧マクロレンズ特集」である。

まあ、今回の記事では「特殊な」という感じでは無く、一般的

にも普及しているレンズが殆どであるが、オリンパスのマクロ

システムにおける、時代の変遷を確認する要素が主体となる。![c0032138_18233915.jpg]()

について簡単に述べておく。

オリンパスは1919年と、丁度今から100年前に創業した

国内では超老舗の光学機器・カメラメーカーだ。

創業当初から顕微鏡、体温計などの理化・医療向けの機器を

発売するが、1930年代頃から写真用カメラ事業にも参入する。

(当初は、中判カメラ、写真用レンズ等を販売していた)

まあ、この当時、海外においてもカール・ツァイス(CONTAX)

やエルンスト・ライツ(ライカ)が、光学(顕微鏡)分野から

カメラ分野への進出をしていたので、オリンパスもこうした

流れに追従したのであろうか? あるいは、この大戦前の時代

では、カメラ等は「光学兵器」であるとも言え、各国において

カメラやレンズ等の研究開発が推奨されていたのであろうか・・

(この時代のライカやCONTAX機が異常に高価であったのも

これらの「光学兵器」が海外敵国等に、容易に流出させない

目的があったのかも知れない。あるいは、万が一高値でも

売れるならば、ナチス・ドイツの軍資金にもなるのであろう。

いずれにしても、現代とは世情が全く異なる暗い時代の話だ)

大戦を挟み1950年代には、オリンパスは、国産初(実用化

としては世界初とも)の医療用内視鏡(胃カメラ)の開発に

成功する。(その後、1960年代には内視鏡にファイバー・

スコープを採用している)

![c0032138_18234045.jpg]()

を開始するが、これ迄、医療用等の「拡大光学系」に様々な

技術的な功績があった事から、カメラ界においても

「オリンパスはマクロに強い」という印象が広まる事になった。

また、医療分野への商流(販売ルート)も存在していた為、

実際にオリンパスの一眼レフ等を医療用の近接・複写撮影に

使用するケースも多かったと思われる。

これに応え、オリンパスは1970年代より、一眼レフ用の様々

なマクロレンズを発売するが、その後、およそ50年経った

現代に至るまで、その母機が、OM SYSYTEM(銀塩MF一眼)→

4/3(デジタル一眼レフ)→μ4/3(ミラーレス一眼)と

変遷しても、優秀なマクロレンズの発売を継続している。

----

さて、まず1970年代のオリンパス製マクロを紹介する。

![c0032138_18242085.jpg]()

(中古購入価格: 8,000円)(以下、OM50/3.5)

カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)

発売年不明(1970年代?)の、1/2倍マクロレンズ。

最短撮影距離は23cm、レンズ構成は4群5枚と、当時の

マクロレンズとしては、いずれも一般的な仕様だ。

![c0032138_18242012.jpg]()

レンズで開放F2級の「大口径」版と、開放F2.8~F3.5級

の「小口径」版を並行してラインナップしていた。

本レンズに対しても、大口径版のOM Zuiko 50mm/f2 Macro

が存在しているが、そちらは後年の中古市場でもずっと高値

安定のプレミアム相場であり、コスパが悪すぎると見なして

入手する機会に恵まれていない。

なお、OM SYSTEMの開放F2レンズは、他にも21mm,24mm,

28mm,35mm,40mm,85mm,90mm(Macro),100mm,180mm,

250mmm、および20mm特殊Macro(後述)が存在していて、

昔からマニアの間でよく言われる事として

「オリンパスは、20mmから250mmまでF2で揃えられる!」

・・と言う話があるのだが、その殆どがレア品であり

かつ高価なレンズであるから、それらのコンプリートを

実現したマニアは、まず居ないであろう。

私もその内、4本を所有するのみである。

で、その大口径版と小口径版は、単純に大口径版が高性能で

高描写力で、だから高価なのか?と言うと、そういう話でも

無いと思う。すなわち、両者は設計思想が異なり、大口径化

を優先したものと、小口径・コンパクトで、小型軽量のOMとの

バランスを意識したものと、そういう方向性の差異だと思う。

結果、描写傾向も異なる訳なのだが、私が同じ焦点距離で

大口径版と小口径版の両者を所有しているのが2組のみなので、

それ以上の詳細(描写傾向における設計コンセプトの差異等)

については、言及を避ける事とする。

まあでも、「コスパ」という面まで意識すれば、大口径版が

常に良いレンズでは無い事は明白であろう。

その事は、中上級マニアならば誰もが知っている「常識」だ。

(逆に言えば、ビギナー層では、「大口径版が、常に凄い

描写力を持つ高性能レンズだ」と、勘違いをしている為、

「高価でも欲しい」となって中古相場が上がってしまう訳だ)

そして、F2級の大口径版は非常にレアな為、それを所有して

いるマニア等は、必ずと言っていい程「このレンズは凄い!」

と褒め称える。まあ、気持ちはわかるが、既に半世紀近くも

前の古い設計のレンズだ、話半分に聞いて置くのが妥当であろう。

![c0032138_18242022.jpg]()

私は「平面マクロ」(匠の用語辞典第5回記事)と呼んでいる

レンズだ。

この当時(1970年代)のマクロレンズの設計は、解像力の向上

や歪曲収差の補正を優先していると思われる。

これは、この時代ではまだコピー機は一般的では無かった為、

学術や医療分野における、資料、文書、検体などの複写保存

(アーカイブ)として、コピー機ではなく写真による「複写」

が行われていたからであり、こうした設計思想のレンズは、

このような目的には最適であったからである。

また、当時のレンズ設計は手計算(パソコンやソフトが無い)

であり、沢山の光路シミュレーションがやりにくい。あれも

これも、と様々な特性を同時に優先してレンズ性能を高める

事は、まず不可能であっただろう。

で、一般的に、解像力を優先にした設計の場合の課題だが、

ボケ質の悪化がある。本OM50/3.5もそうであるし、他社にも

いくつかあるこの手の「平面マクロ」は、皆そういう感じだ。

ボケ質が悪い(固い)という事で、一般的な花や昆虫等の

フィールド(自然撮影)や人物撮影分野には向かず、それこそ

病理検体とか、機械部品とか、クラフト小物などの、平面の

被写体を近接で写すのに向くのだが、まあでもそのあたりは、

このレンズの特性を良くわかっだ上で撮るのであれば、

どういう用途に使っても良いであろう。

なお、個人的に本レンズは銀塩時代から、入手しては、

描写傾向が気に入らず、譲渡等で処分してしまう事を繰り返し、

本レンズはなんと、都合3度目の購入だ(汗)

だが、近年においては「描写が気に入らない事は、レンズの

責任ではなく、撮る側が、ちゃんとそれを理解して使いこなせ

て無い事が問題なのだ」と、そう思うようになって来た。

もう本レンズを処分する事はないであろう、気に入らない

という事は、つまり利用者の側に問題や責任がある事だからだ。

----

さて、次のマクロシステム

![c0032138_18242762.jpg]()

(新品購入価格: 23,000円)(以下、FW20/2)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)

本レンズはオリンパス製ではなく、2017年に発売された

中国製の新鋭レンズである。

これは、オリンパスの1970年代の医療用特殊マクロレンズ

「OM SYSTEM Zuiko 20mm/f2 Macro」の設計をコピーした

商品だと思われる。

レンズ構成4群6枚、仕様も、ほぼ(全く)同じである。

撮影倍率が、4~4.5倍にもおよぶ「超マクロレンズ」だ。

![c0032138_18242761.jpg]()

ヘリコイドも存在しない。オリンパス時代の製品では

延長鏡筒(ベローズ)を用いて、「顕微鏡」的な用途に

用いられていた(後述)のだが、現代において、その

ベローズは殆ど入手不能だし、マウントも異なる。

基本的には、本FW20/2レンズは単体で使用する事となる。

(注:本レンズはNIKON Fマウント品につき、Fマウントの

ベローズを所有していれば、流用できる可能性がある)

当該オリンパスのレンズは現在は勿論生産終了、中古市場

でも超レア品となっていて入手困難である為、こうした

リバイバル・レンズの発売は好ましいところだ。

レンズ設計のコピー品というものは、昔から色々あるが、

まあ、そのレンズの構成等で特許を取得している場合には

その特許が有効な間は、他社は真似ば出来ないであろう。

例えば、1900年代前半には、カール・ツァイス社では

テッサーやプラナーなどの特許を取得していた様子だが、

その特許が切れた1900年代中頃(ミッドセンチュリー)には、

各社からテッサー構成のレンズを使用したカメラが、いくら

でも、数え切れない程、発売されている。

この場合、「テッサー」の商標が残っているのであれば、

他社はテッサーの名称を使う事は出来ないが、「3群4枚の

テッサー型」等の呼び方は、メーカーそのものでは言わない

までも、カメラ界では普通に使われている。

また、テッサーが有名になればツァイス等も得だろうから、

別にこれは誰からも文句が出ない。

あまり調べていないが、現代の国内メーカーでは、沢山ある

個別のレンズ構成の全てに特許を出願する事は、煩雑すぎるし、

代替設計での回避も容易なので、出願は少ないかも知れない。

あるとすれば特殊な非球面レンズや、新規のコーティング

技術とか、そうした「基本特許」であろう。

このオリンパスの20mm/f2マクロの特許が出願されていた

どうかは不明(未調査)である、出願されていたとしても

もう50年近くも昔の話だ、とうに特許は切れている。

それから、ここ1~2年で急速に普及している、海外製

(主に中国製)の安価なミラーレス機用MF交換レンズ等も

数十年前の定番(名)レンズの構成を、ダウンサイジング

したような設計となっている事が多い。

(個人的には、この手の商品を「ジェネリック」レンズとも

呼んでいる。後日、数本を紹介予定)

さて、本レンズは医療用途だ。オリンパス版で、延長鏡筒

(ベローズ)を使用する事で、13倍前後の顕微鏡なみの

超マクロレンズとなる、

その状態では、被写体の撮影範囲は約2.6mm x 約1.8mm

である。ベローズ無しの場合は、約8.6mm x 約5.7mm

の約4.2倍マクロとなるが、撮影距離(倍率)の微調整が効く。

逆に言えば、ピントを合わせる為の機構が無いので、

ベローズ無しでの手持ち撮影は、極めて困難である。

本レンズFW20/2も同様であり、ベローズ無しの状態では

約4倍~約4.5倍の、撮影距離に応じた倍率の微調整が出来る。

が、デジタル時代なので、これの換算倍率は、使用する

カメラのセンサーサイズやデジタル拡大機能を絡めて不定だ。

![c0032138_18242644.jpg]()

倍率の高さが、長所とともに、大きな弱点にもなりうる。

本レンズの最大の課題は、屋外手持ち撮影では使い物に

ならない事だ。撮影倍率が高すぎ、露出倍数も30倍以上と

非常に大きくなり、光量が不足する為、昼間でもISO感度を

3200以上等に高める必要性がある。

撮影距離数mmの近接撮影を強要され(注:本レンズでは

近接以外の撮影は不可能)被写界深度は考えられない程薄い。

加えて、ほんのちょっとでも被写体や撮影者が動くと、全く

ピントが合わなくなる。

これらの困難な条件により、手持ち撮影の歩留まり(成功率)

は、屋外では1%以下と壊滅的に低く、すなわち本レンズを

屋外で使って、上手く撮れる方が、むしろ奇跡的である。

これは、あくまでも医療または学術用途の専用レンズであり、

一般的な写真撮影には、使用する事がとても困難である。

本レンズを何らかの「機構」で固定して接写を行うという

業務上での用途以外には、マニア層向けとしても全く推奨

できない。

----

さて、次のオリンパスマクロシステム

![c0032138_18244038.jpg]()

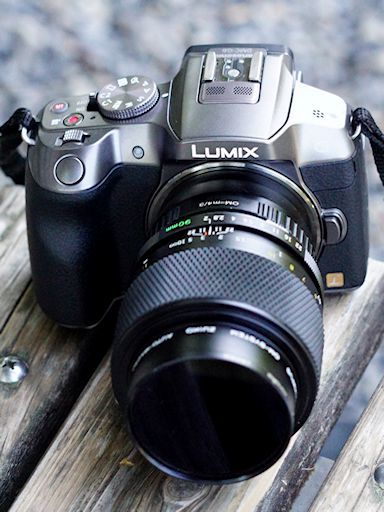

(中古購入価格: 50,000円)(以下、OM90/2)

カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)

1980年代後半頃に発売と思われる、1/2倍マクロレンズ。

後年でこそ開放F2級マクロは色々と存在するが、

この当時では珍しく、OM50/2と並んで貴重なレンズだ。

なお、後年の製品を含め、F2級MFマクロで等倍仕様の

ものは存在せず、例外的に、APS-C機専用のAFマクロ

TAMRON SP 60mm/f2(等倍)があるだけだ。

(ハイコスパレンズ第14回記事等で紹介)

![c0032138_18244000.jpg]()

最短撮影距離は40cm、レンズ構成は9群9枚と複雑だ。

重量は重く、OMレンズとしては、かなり大柄な類である。

(ただし、フィルター径はφ55mmと、これは「標準化」の

対象になっていて、意外にコンパクトである)

1980年代後半当時、オリンパスは一眼レフのAF実用化に

失敗し、OMシステムの市場優位性を取り戻す為にも

こうした高性能レンズの発売が必須だったのかも知れない。

(まあでも、価格はそれなりに高価だったと思う)

本レンズの性能的な不満事項はほとんど無い、

近接から中距離撮影まで、ボケ質破綻の発生は少なく

撮影用途の幅が広いレンズだ。

(他社で言えば、TAMRON SP90/2.5に近い特性とも言える。

なお、その後継のTAMRON SP90/2.8は近接撮影に特化した

設計コンセプトとなっていて、汎用性はあまり高く無い)

開放近くでは、若干解像感の不足を感じる場合もあるが、

そこは被写体によりけりであろう。

まあ、本OM90/2は、OMレンズの中では、OM100/2と並んで、

代表的な高性能レンズであると言える。

ただし、コスパが悪い事が最大のネックだ。

レア品であり、後年の中古相場は不定。たまに出てきた

としても、8万円とか、それ以上のプレミアム価格と

なっていて、かなり割高だ。

仮に、その値段を出すとすれば、近年の高性能な

AFマクロレンズの中古が、2~3本も買えてしまう訳だ。

まあ、なので、あまり褒めても、また中古相場が上がって

しまってはいけない、「OM90/2は、この時代のレンズと

しては大変良く写る」としておこう。

![c0032138_18244099.jpg]()

仮に、100LP/本あたりを数値的な目安とするのであれば、

具体的には、ピクセルピッチが5μm以上のデジタル機

(例:APS-C機では、1500万画素程度まで)で控え目に

使用するのが良いであろう。

(注:この計算方法は長くなるので割愛する)

この時代は、ビギナー層では中望遠レンズを買う習慣は

少なかったので、本レンズの存在は、その焦点距離の普及も

目的としてあったかも知れない。しかし、やや高価すぎたと

思われるし、小柄なOMボディともアンバランスだ。

結局「贅沢品」となってしまい、あまり売れていなかった

のであろう。90mm/f3.5等の小口径版が存在していたら

また状況は変わっていたと思うが、残念ながらそうした

仕様のレンズはOMシステムでは発売されていなかった。

----

さて、次のマクロシステムだが、本来はここでは時系列的

には、1990年代のマクロレンズを紹介するのが望ましいが、

前述のように、1980年代後半にオリンパスは銀塩一眼レフ

のAF化に事実上失敗し、1990年代を通じて、一眼レフは

旧来のOMシステムの延長上で数機種が発売されたに過ぎず、

この間、オリンパスのカメラ事業は、AFコンパクト機などに

主軸が移っていた。次にオリンパスが一眼レフを発売するのは、

デジタル時代に入ってからのE-1(2003年、4/3機)である。

なので、この1990年代では、マクロレンズの発売は無い。

が、それだとつまらないので、ちょっと変り種を紹介しよう。

![c0032138_18245991.jpg]()

(新品購入価格:19,000円)

1998年に発売された「超接写」APS単焦点コンパクト機だ。

APSフィルム、すなわちIX240フィルムを使用する銀塩カメラ

であり、レンズ前10cmまでの接写が可能である、

これは、当時としては画期的な近接性能を持った、銀塩

コンパクト機である。

現代では、もうAPS(IX240)フィルムは入手も現像も困難で

ある為、本機を用いた作例は割愛せざるを得ないのだが・・

このカメラで近接撮影を行う場合、非常に特殊な方法論で

それを実現する。

いずれ他の記事で、このカメラと同様の性能を得る事が

できるような「シミュレーター」をデジタル機のシステムで

構築して、これの写りの雰囲気を紹介したいと思う。

本カメラの事を語りだすと、いくらでも記事文字数を消費して

しまう、それほど特殊なコンセプトと機構のカメラであり、

かつ、非常にマニアックなカメラなのだ。

長くなるので、そのあたりも、いずれまた他の記事で・・

----

さて、次のマクロシステム

![c0032138_18251430.jpg]()

(中古購入価格: 22,000円)(以下、ZD50/2)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)

2003年発売の、フォーサーズ用の1/2倍マクロ。

4/3機用ではシステム的に使い難い為、「OLYMPUS MMF-2」

電子アダプターを介してμ4/3機で使用する。

これは前述のように、銀塩用のOM50/2がプレミアム相場

でコスパが悪く、入手困難な為、不人気な4/3機用の

同スペックのレンズを代替購入する事とした次第だ。

発売時の定価は8万円越えで、あまり安価なレンズでは

無かった。当時のZUIKO DIGITALは、レンズ毎にランク分け

がされていて、本レンズはHG(ハイグレード)となって

いたが、さすがに4/3システムが終焉している現代では

中古がかなり安価である。

![c0032138_18251405.jpg]()

フィルター径φ52mm、300gと、そこそこ小型軽量だ。

レンズ構成は10群11枚と、近代レンズらしく複雑である。

(注:銀塩用OM50/2は7群9枚と、本レンズとは異なる)

描写力だが、逆光耐性が低く、フレアっぽい描写となる。

(上写真)この為、フードは必須だ。

ピント面の解像感はシャープであり、ボケ質はなかなか良い。

課題であるが、電子アダプターMMF-2を介してμ4/3機で

使う際は、AF精度、AF速度ともに、かなり不満になる事で

特に近接領域でピントが合い難く、マクロとしての性能を

発揮する事が難しい。

その回避手段としてのMFであるが、これも問題有りだ。

無限回転式ピントリング+距離指標のハイブリッド方式

なので、最短撮影距離での停止感触は少しはあるが弱い、

実用上では、現在のピント位置が不明であるので、一度

遠距離側に戻してから近接方向に廻して停止感触を知る。

それから、カメラ側の電源を入れないとピントリングが

回転しない。

電源OFF時に歩いていて、近接被写体を見つけた場合、

習慣的に、まずピントリングを近接方向に廻しながら

カメラの電源を入れる、それが効率的なMF撮影だからだ。

しかし、本システムでは、先に電源を入れて、カメラが

完全に起動するまでは、一切のMF操作が出来ないのだ。

これは電子アダプターMMF-2の問題ではなく、4/3規格の

レンズ側の課題である。4/3機は一眼レフなので起動が

速く、あまり問題にならなかったが、μ4/3機は起動が

遅いので、ワンテンポ(コンマ何秒)MF操作が遅れる。

通常レンズでは、殆ど気にする必要も無い弱点だが、

マクロレンズでは、近接と無限遠をいったりきたりの

撮影が多くなるので、この仕様は、非常にかったるい。

まあ、オリンパスとしては、およそ20年ぶりの新規の

一眼レフ用レンズの発売だ、技術者も総入れ替えされて

いた事であろう。4/3機では、現代的な技術による仕様

(レンズ内モーター等)を優先して、本来の、撮影に

係わる「操作性」などについての「配慮やノウハウ」が

企画・開発部門内部でも失われていたのかも知れない。

ただ、現代でのアダプター利用μ4/3システムにおいて、

AFからMFへのシームレス移行時にピーキングが無操作で

効くので救われている。

オリンパスのμ4/3機で、MFレンズの場合は、Fnボタンに

ピーキングを割り振り、電源ONのたびに一々それを押す、

という、極めて劣悪な操作系なのだ。これはMFレンズを

使わせず、自社μ4/3用レンズを買わせる為の排他的仕様

(=意地悪)としか解釈できない。

![c0032138_18251304.jpg]()

現代ではシステム構築の観点から購入を推奨できない、

本レンズの紹介は最小限にとどめておく。

----

さて、次のマクロシステム

![c0032138_18252662.jpg]()

(中古購入価格: 8,000円)(以下、ZD35/3.5)

カメラは、OLYMPUS E-410((4/3機)

2005年発売のフォーサーズ用の軽量等倍マクロである。

4/3システムは現在では終焉している為、4/3機が無い

場合には、OLYMPUS製等の電子アダプターでμ4/3機には

装着可能であるが、電子接点を備えていない簡易アダプター

では、絞り制御もMF操作も何も効かず、使用できない。

本レンズにおいては、アダプターを使わず、直接4/3機に

装着してみる事とする。

![c0032138_18252614.jpg]()

の伝統である「φ49mmまたはφ55mm」という強い標準化思想は、

もうこの時代では残っていない。前述のようにOM時代の

20~30年前とは技術者も総入れ替えされているだろうから、

そうした設計コンセプトの伝統も失われてしまっている。

しかしながら、軽量(165g)で、等倍マクロである事は、

むしろ銀塩用のOM 50/3.5等よりも利便性は感じる。

なお、本レンズは4/3系用のイメージサークル対応の為、

フルサイズ換算で70mmの画角。最短14.6cmでの撮影倍率も

2倍相当になるが、撮影倍率に関しては、あくまで換算なので、

あまりこの仕様は重要視しない事が賢明だ。

![c0032138_18252629.jpg]()

見なせるが、課題は、本レンズを現代で使う環境が厳しい点だ。

まあ、AF性能をあまり必要とされない近接撮影においては、

電子アダプターを用い、ピーキング搭載等のMF性能に優れた

μ4/3機で使用する事が簡便であろう。

(注:むしろAFを使うと、合わずにイライラするかも知れない。

例えば、最短撮影距離&絞り開放での被写界深度は、

オリンパスの計算方式によれば、1mm以下となり、ほとんど

ピントの合う範囲が無く、AF精度も足りない)

(注:デジタルでは許容錯乱円の定義は曖昧だ)

で、4/3用レンズは、現代では購入を推奨できない為、

本ZD35/3.5の紹介は最小限にとどめておく。

----

さて、ラストのOLYMPUSマクロシステム

![c0032138_18254159.jpg]()

(中古購入価格: 22,000円)(以下、MZ30/3.5)

カメラは、PANASONIC DMC-GX7(μ4/3機)

2016年発売の新鋭のμ4/3機用の1.25倍マクロ。

フィルター径φ46mm、128gと、かなりの小型軽量であり、

最短撮影距離9.5cmで等倍を超える1.25倍の撮影倍率が

得られるという現代的な仕様だ。

なお、特殊な形状のフードが付属している為、これを装着

時には、保護フィルターの必要性が殆ど無い。

![c0032138_18254144.jpg]()

ピント合わせは非常に困難である。

ある程度はMFでの操作も必須となるだろう。

このような状況では、オリンパス機のピーキングの「強」の

場合の精度よりも、パナソニック機のピーキング精度が頼りに

なる為、今回は、DMC-GX7を使用してみよう。

これについては、オリンパス機は、ピーキングを「強」に

設定すると、多少過剰にピーキングが反応するので、あまり

精密なMFピント合わせに向かないし、それを嫌って「標準」や

「弱」にすると、今度は、やや物足りなく思う。

なお、「背景の輝度調整機能」のON/OFFも、ここに影響する。

(注:この調整機能は、作画上での輝度確認がやりにくく、

最近では用いないようにしている)

まあ、このあたりは使用レンズや被写体状況によりけりだ。

逆に言えば、オリンパス機ではレンズ毎や被写体状況毎での

ピーキングの設定調整が「かなり煩雑だ」とも言える。

それがパナ機では、ピーキングの強度設定機能こそ無いが、

多くのケースで、だいたい適正な閾値となっている。

(注:画像処理アルゴリズムの差であろう。詳細の説明は

可能ではあるが、あまりに専門的すぎるので割愛する)

![c0032138_18254087.jpg]()

ながら描写力は大変高く、実用上の不満点は感じられない。

もっとも、他のOLYMPUS M.ZUIKOの単焦点、たとえば

45mm/f1.8も、同等な価格帯で安価であるが、これもまた

描写力の不満は無い。

まあつまり、デジタル一眼レフで、2010年頃に流行した

「エントリーレンズ戦略」の焼き直しであろう。

すなわち、低価格で高性能な、主に単焦点の交換レンズ群を

初級層に販売し、さらなる交換レンズの販売につなげたり、

他社機に乗り換えさせない為の「囲い込み」を行う戦略だが、

ミラーレス機は、デジタル一眼レフよりも後発なので、数年

程度遅れて、こうした市場戦略が実施されているのであろう。

・・であれば、「エントリーレンズは全て買い」という

原則がある。その理由は、非常にコスパが良いからだ。

なお、低価格帯レンズながら、中古購入価格が22,000円と

やや高価なのは、発売後、間もないタイミングで購入して

しまったからである。この手のレンズは、焦って購入せずとも

少し時間が経てば安価になる場合もあるので、特に必要性が

無ければ、しばらく待って購入するのも1つの方策だ。

でもまあ、いずれにしても、こうした「サービス商品」は、

ユーザーにとってみれば、非常にお買い得だ。

これと逆に、メーカー側が利益を確保する為の「高付加価値

型商品」も勿論存在する。ユーザーがそれを買うのは、まあ

所有満足度等の心理面は無視するならば、すなわちメーカー

に利益を貢いでいる事になり、「消費者の負け」の状態だ。

このあたりは、どれがそういう類の製品であるかは、マニア層

であれば皆、知っているが、ビギナー層は判断不能だ。

だから、ビギナー層は、どうみてもコスパが悪い商品を

平気で買ってしまうのであるが、でもまあ、現代での縮退した

カメラ市場においては、そういう奇特なユーザー層が居ないと

成り立たない訳であり、そこは「大人の事情」である。

まあ、あくまで消費者個々の価値観や判断に任せる事となる

だろう。

![c0032138_18254173.jpg]()

である。

ただし、無限回転式のヘリコイドである事や、過剰なまでに

撮影倍率が高い事から、AFでもMFでも厳密なピント合わせが

難しい。

よって、近接撮影には、あまり拘らず、フルサイズ換算で

60mmという画角から、これを常用標準レンズ代わりにし、

「いざとなったら、いくらでも近接撮影が出来る」という

用途に使うのが、最も適正だと思われる。

なお、開放F値の暗さ(F3.5)は、あまり気にする必要は

無いであろう、マクロレンズはだいたいが、F2.8~F3.5級

であるし、現代のデジタル機では、どれもISO感度が十分に

高く、何も問題無く使用できる。

中距離撮影でのボケ量の少なさも、近接撮影に持ち込めば

いくらでも被写界深度を浅くでき、下手をするとボケ過ぎて

困るくらいで、適宜絞り込む必要もある。

ちょっと前述したMZ45/1.8と、本MZ30/3.5の2本を

μ4/3機で使用するならば、人物撮影から小物撮影まで、

様々な日常的撮影(例:SNS用等)には殆ど全て対応可能だ

(それで足りないのは風景用の広角あたりだけか)

中上級層には、やや物足りないと感じる「安直なレンズ」

かもしれないが、逆に言えば、常に、そんなに神経を使う

ような厳密な撮影システムが必要、という訳でも無いだろう。

むしろ、そういう安易な日常的な用途においては、非常に

役に立つ万能レンズだと言えるかも知れない。

----

さて、今回の「オリンパス新旧マクロレンズ特集」記事は

このあたり迄で、次回記事に続く。

紹介する記事。

今回のテーマは本年2019年でのオリンパスの創業100周年

(注:「高千穂製作所」として1919年創業)を記念して、

「オリンパスの新旧マクロレンズ特集」である。

まあ、今回の記事では「特殊な」という感じでは無く、一般的

にも普及しているレンズが殆どであるが、オリンパスのマクロ

システムにおける、時代の変遷を確認する要素が主体となる。

について簡単に述べておく。

オリンパスは1919年と、丁度今から100年前に創業した

国内では超老舗の光学機器・カメラメーカーだ。

創業当初から顕微鏡、体温計などの理化・医療向けの機器を

発売するが、1930年代頃から写真用カメラ事業にも参入する。

(当初は、中判カメラ、写真用レンズ等を販売していた)

まあ、この当時、海外においてもカール・ツァイス(CONTAX)

やエルンスト・ライツ(ライカ)が、光学(顕微鏡)分野から

カメラ分野への進出をしていたので、オリンパスもこうした

流れに追従したのであろうか? あるいは、この大戦前の時代

では、カメラ等は「光学兵器」であるとも言え、各国において

カメラやレンズ等の研究開発が推奨されていたのであろうか・・

(この時代のライカやCONTAX機が異常に高価であったのも

これらの「光学兵器」が海外敵国等に、容易に流出させない

目的があったのかも知れない。あるいは、万が一高値でも

売れるならば、ナチス・ドイツの軍資金にもなるのであろう。

いずれにしても、現代とは世情が全く異なる暗い時代の話だ)

大戦を挟み1950年代には、オリンパスは、国産初(実用化

としては世界初とも)の医療用内視鏡(胃カメラ)の開発に

成功する。(その後、1960年代には内視鏡にファイバー・

スコープを採用している)

を開始するが、これ迄、医療用等の「拡大光学系」に様々な

技術的な功績があった事から、カメラ界においても

「オリンパスはマクロに強い」という印象が広まる事になった。

また、医療分野への商流(販売ルート)も存在していた為、

実際にオリンパスの一眼レフ等を医療用の近接・複写撮影に

使用するケースも多かったと思われる。

これに応え、オリンパスは1970年代より、一眼レフ用の様々

なマクロレンズを発売するが、その後、およそ50年経った

現代に至るまで、その母機が、OM SYSYTEM(銀塩MF一眼)→

4/3(デジタル一眼レフ)→μ4/3(ミラーレス一眼)と

変遷しても、優秀なマクロレンズの発売を継続している。

----

さて、まず1970年代のオリンパス製マクロを紹介する。

(中古購入価格: 8,000円)(以下、OM50/3.5)

カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)

発売年不明(1970年代?)の、1/2倍マクロレンズ。

最短撮影距離は23cm、レンズ構成は4群5枚と、当時の

マクロレンズとしては、いずれも一般的な仕様だ。

レンズで開放F2級の「大口径」版と、開放F2.8~F3.5級

の「小口径」版を並行してラインナップしていた。

本レンズに対しても、大口径版のOM Zuiko 50mm/f2 Macro

が存在しているが、そちらは後年の中古市場でもずっと高値

安定のプレミアム相場であり、コスパが悪すぎると見なして

入手する機会に恵まれていない。

なお、OM SYSTEMの開放F2レンズは、他にも21mm,24mm,

28mm,35mm,40mm,85mm,90mm(Macro),100mm,180mm,

250mmm、および20mm特殊Macro(後述)が存在していて、

昔からマニアの間でよく言われる事として

「オリンパスは、20mmから250mmまでF2で揃えられる!」

・・と言う話があるのだが、その殆どがレア品であり

かつ高価なレンズであるから、それらのコンプリートを

実現したマニアは、まず居ないであろう。

私もその内、4本を所有するのみである。

で、その大口径版と小口径版は、単純に大口径版が高性能で

高描写力で、だから高価なのか?と言うと、そういう話でも

無いと思う。すなわち、両者は設計思想が異なり、大口径化

を優先したものと、小口径・コンパクトで、小型軽量のOMとの

バランスを意識したものと、そういう方向性の差異だと思う。

結果、描写傾向も異なる訳なのだが、私が同じ焦点距離で

大口径版と小口径版の両者を所有しているのが2組のみなので、

それ以上の詳細(描写傾向における設計コンセプトの差異等)

については、言及を避ける事とする。

まあでも、「コスパ」という面まで意識すれば、大口径版が

常に良いレンズでは無い事は明白であろう。

その事は、中上級マニアならば誰もが知っている「常識」だ。

(逆に言えば、ビギナー層では、「大口径版が、常に凄い

描写力を持つ高性能レンズだ」と、勘違いをしている為、

「高価でも欲しい」となって中古相場が上がってしまう訳だ)

そして、F2級の大口径版は非常にレアな為、それを所有して

いるマニア等は、必ずと言っていい程「このレンズは凄い!」

と褒め称える。まあ、気持ちはわかるが、既に半世紀近くも

前の古い設計のレンズだ、話半分に聞いて置くのが妥当であろう。

私は「平面マクロ」(匠の用語辞典第5回記事)と呼んでいる

レンズだ。

この当時(1970年代)のマクロレンズの設計は、解像力の向上

や歪曲収差の補正を優先していると思われる。

これは、この時代ではまだコピー機は一般的では無かった為、

学術や医療分野における、資料、文書、検体などの複写保存

(アーカイブ)として、コピー機ではなく写真による「複写」

が行われていたからであり、こうした設計思想のレンズは、

このような目的には最適であったからである。

また、当時のレンズ設計は手計算(パソコンやソフトが無い)

であり、沢山の光路シミュレーションがやりにくい。あれも

これも、と様々な特性を同時に優先してレンズ性能を高める

事は、まず不可能であっただろう。

で、一般的に、解像力を優先にした設計の場合の課題だが、

ボケ質の悪化がある。本OM50/3.5もそうであるし、他社にも

いくつかあるこの手の「平面マクロ」は、皆そういう感じだ。

ボケ質が悪い(固い)という事で、一般的な花や昆虫等の

フィールド(自然撮影)や人物撮影分野には向かず、それこそ

病理検体とか、機械部品とか、クラフト小物などの、平面の

被写体を近接で写すのに向くのだが、まあでもそのあたりは、

このレンズの特性を良くわかっだ上で撮るのであれば、

どういう用途に使っても良いであろう。

なお、個人的に本レンズは銀塩時代から、入手しては、

描写傾向が気に入らず、譲渡等で処分してしまう事を繰り返し、

本レンズはなんと、都合3度目の購入だ(汗)

だが、近年においては「描写が気に入らない事は、レンズの

責任ではなく、撮る側が、ちゃんとそれを理解して使いこなせ

て無い事が問題なのだ」と、そう思うようになって来た。

もう本レンズを処分する事はないであろう、気に入らない

という事は、つまり利用者の側に問題や責任がある事だからだ。

----

さて、次のマクロシステム

(新品購入価格: 23,000円)(以下、FW20/2)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)

本レンズはオリンパス製ではなく、2017年に発売された

中国製の新鋭レンズである。

これは、オリンパスの1970年代の医療用特殊マクロレンズ

「OM SYSTEM Zuiko 20mm/f2 Macro」の設計をコピーした

商品だと思われる。

レンズ構成4群6枚、仕様も、ほぼ(全く)同じである。

撮影倍率が、4~4.5倍にもおよぶ「超マクロレンズ」だ。

ヘリコイドも存在しない。オリンパス時代の製品では

延長鏡筒(ベローズ)を用いて、「顕微鏡」的な用途に

用いられていた(後述)のだが、現代において、その

ベローズは殆ど入手不能だし、マウントも異なる。

基本的には、本FW20/2レンズは単体で使用する事となる。

(注:本レンズはNIKON Fマウント品につき、Fマウントの

ベローズを所有していれば、流用できる可能性がある)

当該オリンパスのレンズは現在は勿論生産終了、中古市場

でも超レア品となっていて入手困難である為、こうした

リバイバル・レンズの発売は好ましいところだ。

レンズ設計のコピー品というものは、昔から色々あるが、

まあ、そのレンズの構成等で特許を取得している場合には

その特許が有効な間は、他社は真似ば出来ないであろう。

例えば、1900年代前半には、カール・ツァイス社では

テッサーやプラナーなどの特許を取得していた様子だが、

その特許が切れた1900年代中頃(ミッドセンチュリー)には、

各社からテッサー構成のレンズを使用したカメラが、いくら

でも、数え切れない程、発売されている。

この場合、「テッサー」の商標が残っているのであれば、

他社はテッサーの名称を使う事は出来ないが、「3群4枚の

テッサー型」等の呼び方は、メーカーそのものでは言わない

までも、カメラ界では普通に使われている。

また、テッサーが有名になればツァイス等も得だろうから、

別にこれは誰からも文句が出ない。

あまり調べていないが、現代の国内メーカーでは、沢山ある

個別のレンズ構成の全てに特許を出願する事は、煩雑すぎるし、

代替設計での回避も容易なので、出願は少ないかも知れない。

あるとすれば特殊な非球面レンズや、新規のコーティング

技術とか、そうした「基本特許」であろう。

このオリンパスの20mm/f2マクロの特許が出願されていた

どうかは不明(未調査)である、出願されていたとしても

もう50年近くも昔の話だ、とうに特許は切れている。

それから、ここ1~2年で急速に普及している、海外製

(主に中国製)の安価なミラーレス機用MF交換レンズ等も

数十年前の定番(名)レンズの構成を、ダウンサイジング

したような設計となっている事が多い。

(個人的には、この手の商品を「ジェネリック」レンズとも

呼んでいる。後日、数本を紹介予定)

さて、本レンズは医療用途だ。オリンパス版で、延長鏡筒

(ベローズ)を使用する事で、13倍前後の顕微鏡なみの

超マクロレンズとなる、

その状態では、被写体の撮影範囲は約2.6mm x 約1.8mm

である。ベローズ無しの場合は、約8.6mm x 約5.7mm

の約4.2倍マクロとなるが、撮影距離(倍率)の微調整が効く。

逆に言えば、ピントを合わせる為の機構が無いので、

ベローズ無しでの手持ち撮影は、極めて困難である。

本レンズFW20/2も同様であり、ベローズ無しの状態では

約4倍~約4.5倍の、撮影距離に応じた倍率の微調整が出来る。

が、デジタル時代なので、これの換算倍率は、使用する

カメラのセンサーサイズやデジタル拡大機能を絡めて不定だ。

倍率の高さが、長所とともに、大きな弱点にもなりうる。

本レンズの最大の課題は、屋外手持ち撮影では使い物に

ならない事だ。撮影倍率が高すぎ、露出倍数も30倍以上と

非常に大きくなり、光量が不足する為、昼間でもISO感度を

3200以上等に高める必要性がある。

撮影距離数mmの近接撮影を強要され(注:本レンズでは

近接以外の撮影は不可能)被写界深度は考えられない程薄い。

加えて、ほんのちょっとでも被写体や撮影者が動くと、全く

ピントが合わなくなる。

これらの困難な条件により、手持ち撮影の歩留まり(成功率)

は、屋外では1%以下と壊滅的に低く、すなわち本レンズを

屋外で使って、上手く撮れる方が、むしろ奇跡的である。

これは、あくまでも医療または学術用途の専用レンズであり、

一般的な写真撮影には、使用する事がとても困難である。

本レンズを何らかの「機構」で固定して接写を行うという

業務上での用途以外には、マニア層向けとしても全く推奨

できない。

----

さて、次のオリンパスマクロシステム

(中古購入価格: 50,000円)(以下、OM90/2)

カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)

1980年代後半頃に発売と思われる、1/2倍マクロレンズ。

後年でこそ開放F2級マクロは色々と存在するが、

この当時では珍しく、OM50/2と並んで貴重なレンズだ。

なお、後年の製品を含め、F2級MFマクロで等倍仕様の

ものは存在せず、例外的に、APS-C機専用のAFマクロ

TAMRON SP 60mm/f2(等倍)があるだけだ。

(ハイコスパレンズ第14回記事等で紹介)

最短撮影距離は40cm、レンズ構成は9群9枚と複雑だ。

重量は重く、OMレンズとしては、かなり大柄な類である。

(ただし、フィルター径はφ55mmと、これは「標準化」の

対象になっていて、意外にコンパクトである)

1980年代後半当時、オリンパスは一眼レフのAF実用化に

失敗し、OMシステムの市場優位性を取り戻す為にも

こうした高性能レンズの発売が必須だったのかも知れない。

(まあでも、価格はそれなりに高価だったと思う)

本レンズの性能的な不満事項はほとんど無い、

近接から中距離撮影まで、ボケ質破綻の発生は少なく

撮影用途の幅が広いレンズだ。

(他社で言えば、TAMRON SP90/2.5に近い特性とも言える。

なお、その後継のTAMRON SP90/2.8は近接撮影に特化した

設計コンセプトとなっていて、汎用性はあまり高く無い)

開放近くでは、若干解像感の不足を感じる場合もあるが、

そこは被写体によりけりであろう。

まあ、本OM90/2は、OMレンズの中では、OM100/2と並んで、

代表的な高性能レンズであると言える。

ただし、コスパが悪い事が最大のネックだ。

レア品であり、後年の中古相場は不定。たまに出てきた

としても、8万円とか、それ以上のプレミアム価格と

なっていて、かなり割高だ。

仮に、その値段を出すとすれば、近年の高性能な

AFマクロレンズの中古が、2~3本も買えてしまう訳だ。

まあ、なので、あまり褒めても、また中古相場が上がって

しまってはいけない、「OM90/2は、この時代のレンズと

しては大変良く写る」としておこう。

仮に、100LP/本あたりを数値的な目安とするのであれば、

具体的には、ピクセルピッチが5μm以上のデジタル機

(例:APS-C機では、1500万画素程度まで)で控え目に

使用するのが良いであろう。

(注:この計算方法は長くなるので割愛する)

この時代は、ビギナー層では中望遠レンズを買う習慣は

少なかったので、本レンズの存在は、その焦点距離の普及も

目的としてあったかも知れない。しかし、やや高価すぎたと

思われるし、小柄なOMボディともアンバランスだ。

結局「贅沢品」となってしまい、あまり売れていなかった

のであろう。90mm/f3.5等の小口径版が存在していたら

また状況は変わっていたと思うが、残念ながらそうした

仕様のレンズはOMシステムでは発売されていなかった。

----

さて、次のマクロシステムだが、本来はここでは時系列的

には、1990年代のマクロレンズを紹介するのが望ましいが、

前述のように、1980年代後半にオリンパスは銀塩一眼レフ

のAF化に事実上失敗し、1990年代を通じて、一眼レフは

旧来のOMシステムの延長上で数機種が発売されたに過ぎず、

この間、オリンパスのカメラ事業は、AFコンパクト機などに

主軸が移っていた。次にオリンパスが一眼レフを発売するのは、

デジタル時代に入ってからのE-1(2003年、4/3機)である。

なので、この1990年代では、マクロレンズの発売は無い。

が、それだとつまらないので、ちょっと変り種を紹介しよう。

(新品購入価格:19,000円)

1998年に発売された「超接写」APS単焦点コンパクト機だ。

APSフィルム、すなわちIX240フィルムを使用する銀塩カメラ

であり、レンズ前10cmまでの接写が可能である、

これは、当時としては画期的な近接性能を持った、銀塩

コンパクト機である。

現代では、もうAPS(IX240)フィルムは入手も現像も困難で

ある為、本機を用いた作例は割愛せざるを得ないのだが・・

このカメラで近接撮影を行う場合、非常に特殊な方法論で

それを実現する。

いずれ他の記事で、このカメラと同様の性能を得る事が

できるような「シミュレーター」をデジタル機のシステムで

構築して、これの写りの雰囲気を紹介したいと思う。

本カメラの事を語りだすと、いくらでも記事文字数を消費して

しまう、それほど特殊なコンセプトと機構のカメラであり、

かつ、非常にマニアックなカメラなのだ。

長くなるので、そのあたりも、いずれまた他の記事で・・

----

さて、次のマクロシステム

(中古購入価格: 22,000円)(以下、ZD50/2)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)

2003年発売の、フォーサーズ用の1/2倍マクロ。

4/3機用ではシステム的に使い難い為、「OLYMPUS MMF-2」

電子アダプターを介してμ4/3機で使用する。

これは前述のように、銀塩用のOM50/2がプレミアム相場

でコスパが悪く、入手困難な為、不人気な4/3機用の

同スペックのレンズを代替購入する事とした次第だ。

発売時の定価は8万円越えで、あまり安価なレンズでは

無かった。当時のZUIKO DIGITALは、レンズ毎にランク分け

がされていて、本レンズはHG(ハイグレード)となって

いたが、さすがに4/3システムが終焉している現代では

中古がかなり安価である。

フィルター径φ52mm、300gと、そこそこ小型軽量だ。

レンズ構成は10群11枚と、近代レンズらしく複雑である。

(注:銀塩用OM50/2は7群9枚と、本レンズとは異なる)

描写力だが、逆光耐性が低く、フレアっぽい描写となる。

(上写真)この為、フードは必須だ。

ピント面の解像感はシャープであり、ボケ質はなかなか良い。

課題であるが、電子アダプターMMF-2を介してμ4/3機で

使う際は、AF精度、AF速度ともに、かなり不満になる事で

特に近接領域でピントが合い難く、マクロとしての性能を

発揮する事が難しい。

その回避手段としてのMFであるが、これも問題有りだ。

無限回転式ピントリング+距離指標のハイブリッド方式

なので、最短撮影距離での停止感触は少しはあるが弱い、

実用上では、現在のピント位置が不明であるので、一度

遠距離側に戻してから近接方向に廻して停止感触を知る。

それから、カメラ側の電源を入れないとピントリングが

回転しない。

電源OFF時に歩いていて、近接被写体を見つけた場合、

習慣的に、まずピントリングを近接方向に廻しながら

カメラの電源を入れる、それが効率的なMF撮影だからだ。

しかし、本システムでは、先に電源を入れて、カメラが

完全に起動するまでは、一切のMF操作が出来ないのだ。

これは電子アダプターMMF-2の問題ではなく、4/3規格の

レンズ側の課題である。4/3機は一眼レフなので起動が

速く、あまり問題にならなかったが、μ4/3機は起動が

遅いので、ワンテンポ(コンマ何秒)MF操作が遅れる。

通常レンズでは、殆ど気にする必要も無い弱点だが、

マクロレンズでは、近接と無限遠をいったりきたりの

撮影が多くなるので、この仕様は、非常にかったるい。

まあ、オリンパスとしては、およそ20年ぶりの新規の

一眼レフ用レンズの発売だ、技術者も総入れ替えされて

いた事であろう。4/3機では、現代的な技術による仕様

(レンズ内モーター等)を優先して、本来の、撮影に

係わる「操作性」などについての「配慮やノウハウ」が

企画・開発部門内部でも失われていたのかも知れない。

ただ、現代でのアダプター利用μ4/3システムにおいて、

AFからMFへのシームレス移行時にピーキングが無操作で

効くので救われている。

オリンパスのμ4/3機で、MFレンズの場合は、Fnボタンに

ピーキングを割り振り、電源ONのたびに一々それを押す、

という、極めて劣悪な操作系なのだ。これはMFレンズを

使わせず、自社μ4/3用レンズを買わせる為の排他的仕様

(=意地悪)としか解釈できない。

現代ではシステム構築の観点から購入を推奨できない、

本レンズの紹介は最小限にとどめておく。

----

さて、次のマクロシステム

(中古購入価格: 8,000円)(以下、ZD35/3.5)

カメラは、OLYMPUS E-410((4/3機)

2005年発売のフォーサーズ用の軽量等倍マクロである。

4/3システムは現在では終焉している為、4/3機が無い

場合には、OLYMPUS製等の電子アダプターでμ4/3機には

装着可能であるが、電子接点を備えていない簡易アダプター

では、絞り制御もMF操作も何も効かず、使用できない。

本レンズにおいては、アダプターを使わず、直接4/3機に

装着してみる事とする。

の伝統である「φ49mmまたはφ55mm」という強い標準化思想は、

もうこの時代では残っていない。前述のようにOM時代の

20~30年前とは技術者も総入れ替えされているだろうから、

そうした設計コンセプトの伝統も失われてしまっている。

しかしながら、軽量(165g)で、等倍マクロである事は、

むしろ銀塩用のOM 50/3.5等よりも利便性は感じる。

なお、本レンズは4/3系用のイメージサークル対応の為、

フルサイズ換算で70mmの画角。最短14.6cmでの撮影倍率も

2倍相当になるが、撮影倍率に関しては、あくまで換算なので、

あまりこの仕様は重要視しない事が賢明だ。

見なせるが、課題は、本レンズを現代で使う環境が厳しい点だ。

まあ、AF性能をあまり必要とされない近接撮影においては、

電子アダプターを用い、ピーキング搭載等のMF性能に優れた

μ4/3機で使用する事が簡便であろう。

(注:むしろAFを使うと、合わずにイライラするかも知れない。

例えば、最短撮影距離&絞り開放での被写界深度は、

オリンパスの計算方式によれば、1mm以下となり、ほとんど

ピントの合う範囲が無く、AF精度も足りない)

(注:デジタルでは許容錯乱円の定義は曖昧だ)

で、4/3用レンズは、現代では購入を推奨できない為、

本ZD35/3.5の紹介は最小限にとどめておく。

----

さて、ラストのOLYMPUSマクロシステム

(中古購入価格: 22,000円)(以下、MZ30/3.5)

カメラは、PANASONIC DMC-GX7(μ4/3機)

2016年発売の新鋭のμ4/3機用の1.25倍マクロ。

フィルター径φ46mm、128gと、かなりの小型軽量であり、

最短撮影距離9.5cmで等倍を超える1.25倍の撮影倍率が

得られるという現代的な仕様だ。

なお、特殊な形状のフードが付属している為、これを装着

時には、保護フィルターの必要性が殆ど無い。

ピント合わせは非常に困難である。

ある程度はMFでの操作も必須となるだろう。

このような状況では、オリンパス機のピーキングの「強」の

場合の精度よりも、パナソニック機のピーキング精度が頼りに

なる為、今回は、DMC-GX7を使用してみよう。

これについては、オリンパス機は、ピーキングを「強」に

設定すると、多少過剰にピーキングが反応するので、あまり

精密なMFピント合わせに向かないし、それを嫌って「標準」や

「弱」にすると、今度は、やや物足りなく思う。

なお、「背景の輝度調整機能」のON/OFFも、ここに影響する。

(注:この調整機能は、作画上での輝度確認がやりにくく、

最近では用いないようにしている)

まあ、このあたりは使用レンズや被写体状況によりけりだ。

逆に言えば、オリンパス機ではレンズ毎や被写体状況毎での

ピーキングの設定調整が「かなり煩雑だ」とも言える。

それがパナ機では、ピーキングの強度設定機能こそ無いが、

多くのケースで、だいたい適正な閾値となっている。

(注:画像処理アルゴリズムの差であろう。詳細の説明は

可能ではあるが、あまりに専門的すぎるので割愛する)

ながら描写力は大変高く、実用上の不満点は感じられない。

もっとも、他のOLYMPUS M.ZUIKOの単焦点、たとえば

45mm/f1.8も、同等な価格帯で安価であるが、これもまた

描写力の不満は無い。

まあつまり、デジタル一眼レフで、2010年頃に流行した

「エントリーレンズ戦略」の焼き直しであろう。

すなわち、低価格で高性能な、主に単焦点の交換レンズ群を

初級層に販売し、さらなる交換レンズの販売につなげたり、

他社機に乗り換えさせない為の「囲い込み」を行う戦略だが、

ミラーレス機は、デジタル一眼レフよりも後発なので、数年

程度遅れて、こうした市場戦略が実施されているのであろう。

・・であれば、「エントリーレンズは全て買い」という

原則がある。その理由は、非常にコスパが良いからだ。

なお、低価格帯レンズながら、中古購入価格が22,000円と

やや高価なのは、発売後、間もないタイミングで購入して

しまったからである。この手のレンズは、焦って購入せずとも

少し時間が経てば安価になる場合もあるので、特に必要性が

無ければ、しばらく待って購入するのも1つの方策だ。

でもまあ、いずれにしても、こうした「サービス商品」は、

ユーザーにとってみれば、非常にお買い得だ。

これと逆に、メーカー側が利益を確保する為の「高付加価値

型商品」も勿論存在する。ユーザーがそれを買うのは、まあ

所有満足度等の心理面は無視するならば、すなわちメーカー

に利益を貢いでいる事になり、「消費者の負け」の状態だ。

このあたりは、どれがそういう類の製品であるかは、マニア層

であれば皆、知っているが、ビギナー層は判断不能だ。

だから、ビギナー層は、どうみてもコスパが悪い商品を

平気で買ってしまうのであるが、でもまあ、現代での縮退した

カメラ市場においては、そういう奇特なユーザー層が居ないと

成り立たない訳であり、そこは「大人の事情」である。

まあ、あくまで消費者個々の価値観や判断に任せる事となる

だろう。

である。

ただし、無限回転式のヘリコイドである事や、過剰なまでに

撮影倍率が高い事から、AFでもMFでも厳密なピント合わせが

難しい。

よって、近接撮影には、あまり拘らず、フルサイズ換算で

60mmという画角から、これを常用標準レンズ代わりにし、

「いざとなったら、いくらでも近接撮影が出来る」という

用途に使うのが、最も適正だと思われる。

なお、開放F値の暗さ(F3.5)は、あまり気にする必要は

無いであろう、マクロレンズはだいたいが、F2.8~F3.5級

であるし、現代のデジタル機では、どれもISO感度が十分に

高く、何も問題無く使用できる。

中距離撮影でのボケ量の少なさも、近接撮影に持ち込めば

いくらでも被写界深度を浅くでき、下手をするとボケ過ぎて

困るくらいで、適宜絞り込む必要もある。

ちょっと前述したMZ45/1.8と、本MZ30/3.5の2本を

μ4/3機で使用するならば、人物撮影から小物撮影まで、

様々な日常的撮影(例:SNS用等)には殆ど全て対応可能だ

(それで足りないのは風景用の広角あたりだけか)

中上級層には、やや物足りないと感じる「安直なレンズ」

かもしれないが、逆に言えば、常に、そんなに神経を使う

ような厳密な撮影システムが必要、という訳でも無いだろう。

むしろ、そういう安易な日常的な用途においては、非常に

役に立つ万能レンズだと言えるかも知れない。

----

さて、今回の「オリンパス新旧マクロレンズ特集」記事は

このあたり迄で、次回記事に続く。