一般的なカメラユーザー層には普及していない「特殊用語」や

「本ブログ独自の用語」を解説するシリーズ記事。

今回は「機材編」のサブカテゴリー「機材購入編」(Part 2)

から始める。

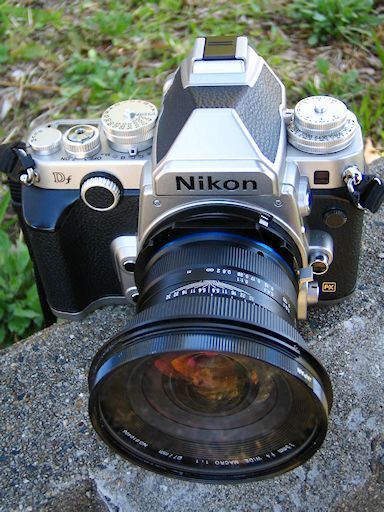

![c0032138_15392355.jpg]()

★カメラ型番のルール

独自分析。

![c0032138_15392262.jpg]()

大半である。ところが、この無機質な表記が、ビギナー層が

カメラを買う際に「同じような型番ばかりで、どこがどう違う

のかわからず、どれを買って良いかわからない」と言う問題点

にも繋がっている。

さて、ここで少しだけ一眼レフの歴史を振り返ってみるが・・

1970年代迄の銀塩一眼レフは、露出合わせが手動、ピントも

マニュアルであり一般ビギナーユーザーが写真を撮る上では

敷居がかなり高かった。

1980年代に入ると、AE(自動露出)化により、少しは敷居が

下がったが、まだMFの課題が残っている。

1990年代には、各社のAF一眼レフが出揃い、同時にプログラム

露出モードも一般化した為、やっと「シャッターを押すだけ」で

誰でも写真を簡単に写せる時代になった。

![c0032138_15392298.jpg]()

「型番の問題」を解決する為、カメラ型番に固有の名称(愛称)を

つけるようになっていく。

最初は、CANONのEOS Kiss(1993年~)であり、この機種は

女性やファミリー層といった新たなユーザー層に大ヒットし、

新規の「市場創出」に極めて貢献した。

各社はKissシリーズの成功を見てネーミング戦略の重要性を知る。

MINOLTAでは「Sweet」,NIKONは「u」,PENTAXが「*ist」

マニア向けと思われるCONTAXですらも「Aria」の名称をカメラに

つける。一眼レフはもとより、コンパクト機や当時流行していた

新規格APS(IX240)コンパクト機も同様だが、種類が多すぎるので

詳細の説明は割愛する。

まあ実際にはCANON以外の一眼レフメーカーがネーミング戦略を

始めるのは1990年代末だ、この頃は「第一次中古カメラブーム」

が起こっていて、一般層にも一眼レフを普及させやすかった事と、

もう1つ、一眼レフのデジタル化が数年後に迫っていた為、

この時期に新たなユーザー層を「囲い込み」、デジタル化した際

にも引き続き自社マウントの一眼レフを買って貰いたい、という

要素も各メーカーにとっては戦略的に重要であった事であろう。

それから、この時代1990年代末には、インターネットが普及

し始めた事から、「検索」による型番名称の「ヒット」も、

情報戦略的に重要であったかも知れない。

ところが、こうしたネーミング戦略は海外市場も含めた「商標」

の取得が面倒だ。海外では商標が取れなかったからか?

輸出向けカメラに日本国内とは異なる名称や型番を付ける事も

良くあった模様である。

2000年代中頃からは、CANONのKiss(キスデジ)シリーズを

除き、またカメラの型番は従来通り、英数字のみの無味乾燥な

物となった。

さて、ここで各社の一眼レフのネーミングの意味を紹介する。

まずは、銀塩MF一眼レフ時代、1970年代~1980年代だ。

![c0032138_15394138.gif]()

横幅の制限で画像が小さくなりすぎてしまった(汗)

まあ、拡大すればかろうじて読めるであろうし、こういう

情報は「公開されている事実を単にまとめただけの二次情報」

であるから、他のWEB等からでも情報収集が可能だ。

(注:本ブログは一次情報の発信を主眼としていて、他の何処かに

ある情報を、まとめたり転記するだけのスタンスは取りたくない)

この時代は、各社型番のルールがまだ出来上がっていない。

まあ、言ってみれば、いきあたりばったりの型番だ。

しかし、ニコンは、CI(企業イメージによるブランディング

戦略)的視点から、比較的型番のルールは統一性がある。

また、オリンパスは 天才と称された「米谷技師」による

強い「標準化思想」により、型番ルールはしっかりしていた。

次いで銀塩AF一眼レフ時代(1980年代後半~2000年代初頭)

![c0032138_15394165.gif]()

この時代、前述のように、愛称によるネーミング戦略が

行われている。

次いでデジタル一眼レフ時代(2000年代~)

![c0032138_15394243.gif]()

電気・電子機機器工業→デジタル機器開発)の激震により、

この時代、カメラメーカーがずいぶんと減った。

この時代も当然デジタル技術の進歩のペースが速く、加えて

ユーザーニーズが多様化、そしてスマホやミラーレス機の台頭

により、それらに対抗する為、多数の一眼レフが登場している。

この状況により、各社の型番ルールは、また複雑化している。

まあでも、これまでの時代のような「いきあたりばったり」

という雰囲気は影を潜め、ちゃんと、CI的なブランディング

戦略を各社共に行っている。

すなわち、そういう全体的な視点から製品ラインナップを

きっちりと決めれるメーカーで無いと、今の時代はなかなか

生き残れないという事なのであろう。

(=製品ロードマップが無いと、投資家も企業に投資しない)

次いでミラーレス時代(2010年代~)

![c0032138_15394192.gif]()

ミラーレス機群は、本表作成時点では、まだ発表されて

いなかった為、記載されていない。

ちなみに、本ブログでの、こうした「シリーズ記事」は

記事間の内容関連性、検証作業、掲載写真の準備なども含めて、

最低でも数ヶ月前、場合により1~2年も前から記事を準備する

状況だ。掲載直前に記事を執筆する等は、到底無理である)

これまでの一眼レフでは、旗艦機、高級機、中級機、普及機

のように、性能・価格毎で製品ラインナップが構成されて

いたのだが、ミラーレス機では「ユーザーニーズ別」による

カテゴリー分けが進んでいる。

やっと、これ迄の20世紀型の「プロダクト・アウト」(製品を

作ってから、売り方を考える)から、「マーケット・イン」

(市場ニーズをリサーチし、それにあった製品を企画して作る)

にカメラの事業構造が変化したという事であろう。

他の市場分野では当たり前の話だが、カメラ界の製品戦略は

いつの時代も保守的で、決して先進的なものでは無いのだ。

(注:これは、メーカーや業界だけの責任では無い。

銀塩時代からの「生き残り」ユーザーが多い市場であり、

ユーザー層自身が保守的である事も極めて大きな課題だ。

ミラーレス機では新規ユーザー層に向け、比較的自由な

製品企画ができるが、一眼レフでは古いままの状況だ。

まあ、その事も含め、メーカーは、もう一眼レフを作りたく

無いのかも知れない・・)

ただし、初期(2000年代末~2012年頃)のミラーレス機は

まだ、どんなユーザー層に、どのようなカメラを売るかが

メーカー側もわかっていなかった模様であり、カテゴリー分け

やブランディング戦略が色々と変遷していたように見られる。

また、製品ライフサイクルが短く、毎年のように新機種が

出てくる。これを予想して、型番は単純な数字からスタート

していたのだろうが、既に9番や10番となっている機種も多く、

このまま数字型番を続けるか否かは、メーカーとしても

迷い所であろう。このあたりはPC用の老舗ソフトウェアの

バージョン番号の感覚にも近く、バージョン10いくつとも

なったら、ユーザーとしても、もう訳がわからない。

いずれにしても、型番のルール付けのコンセプトがはっきり

しているメーカーあるいはシリーズ機種は、それなりに

ちゃんと中長期の製品企画(計画)がしっかりしている、と

見なす事も出来る。それが性能や仕様に直結する訳では無いが

比較的安心して購入できる機種群だとは言えると思う。

(注:あまりに「ロードマップ」がしっかりしすぎている場合、

将来の製品に新機能を搭載して価格を上げる為に、それ以前の

機種では、性能を出し惜しみしている場合もある。実例としては

手ブレ補正や高速連写機能の段階的な搭載がある。この点はかなり

要注意だが、一般層では、その予想や判断が不能であろう・・)

各社の型番ルールは、あまりに複雑なので、現代に至っても

ビギナー層はもとより中級層でも、良く分からない状況だとは

思うが、これはもう、どの機種がどんな性能・仕様なのかは

一々覚えるしか無い。

「どれを買ったら良いか、わからない」というビギナー層の

疑問点は、「何を撮りたいのか良くわかっていない」という

ビギナー層自身の問題点にも強く関連している。

だから、結局「一番高い機種を買ってしまえ」という初級者

層の購買行動にも繋がる。ただ、それではあまりにスキルと

機種のランクがアンバランスで、無意味だし格好悪い。

何をどう撮りたいかがわかれば、それに合う機種は、たいてい

市場に既に存在しているのだ。

★カメラ型番のハイフンの有無

独自概念。

前述の「型番ルール」にも関連するが、カメラ型番には

ハイフンが入る場合と入らない場合がある。

旧来、この事はあまり重要視されていなかったのだが、

近年、MINOLTA α-7、α-9と、SONY α7、α9のように

型番のハイフンの有無で全く異なる機種が出てきて

しまっている為、本ブログでも慎重にカメラ型番の

ハイフンの有無を記載するようになってきている。

![c0032138_15395902.jpg]()

公式情報に近いような立場のサイトですら、これの間違いが

多々見られるという残念な状態だ。

ハイフンの有無のみ等で型番の類似する両者のカメラを

実際に保有していれば、この差異が、いかに重要な事かを

理解できるであろう。

(注:マニア間の会話では、メーカー名は言わない(書かない)

単に「α7」等だけであり、SONYかMINOLTAかは自明だ。

これはカメラに限らず、車やバイク等でも、シリーズ名では

なく「型式」で話すのがマニアの常識であろう。その方式

ならば個別の機種(車種)を特定できるからだ)

カメラ情報は、単なる文字を情報として書けば良いという

訳ではない、実際に存在する「機器」であり「製品」でも

あり、その開発者や所有者は、様々な「思い入れ」を持って

いる訳だ。カメラ等を実際に所有した場合、その感覚は容易に

理解できる事であろう。

それ故に、所有すらしていない機材の事を、あれこれと

語ったり書いたりする態度も、個人的には嫌いなのだ・・

★キヤノン

一般固有名詞。

![c0032138_15395924.jpg]()

これを間違えると、マニアとしては格好が悪い。

★目利き

マニア用語。

「目利き」または「見立て」は、主に中古買いの際に用いる

用語であるが、大きく分けて3つの意味があると思う。

1:中古品(カメラ、レンズ等)を購入する際、

問題(動作不良や劣化)があるかどうかを調べる。

何か問題がある場合、それが実用に値するか否かを

判断する事も含まれる。

![c0032138_15395998.jpg]()

おいて自分にとって価値があるものかどうかを判断する。

あるいは購入した機材を将来において売却・転売する際に、

その品物が高価に売れるか、あるいは売却損失が最小限に

なるかどうか(場合により利益が出るか?)を判断する。

3:購入しようとする機材が(自分の用途や目的において)

必要十分な性能を持つか否か。

![c0032138_15395964.jpg]()

見合う価値があるかどうか(=コスパ)を判断する事が重要だ。

この「目利き」(見立て)は、簡便に学ぶ手段は殆どなく、

沢山の中古機材を見たり購入して、そのノウハウを経験的に

積み上げるしか無い。

★中古相場

一般用語、ただし、かなり奥が深い内容を伴う。

カメラ機材は「中古買い」が一般的に行われる。

他の市場分野では、不動産、車やバイク、ヨット、パソコン、

服飾品、嗜好品等の高額商品や、投機型商品(カード、古銭等)

においても中古売買が良く行われていて、それぞれの中古の

専門店や、総合リサイクル店が普通に各地に存在する。

カメラ機材は、銀塩時代に特に中古店が増え、1990年代の

銀塩末期に、ちょうど「中古カメラブーム」が起こった事で

新規の中古カメラ店がいたるところに林立した。

また、中古専門店以外の一般的な「DPE店」でも、その多くが

カメラやレンズ等の中古機材を取り扱っていた。

だが2000年代、デジタル時代に入ると同時に(銀塩)中古

カメラのブームも去り、銀塩中古機材を扱う専門店も激減した。

また、地方DPE店等は、それまでの現像等のビジネスモデルが

大きく変化(縮退)し、やはり多数が廃業した。

デジタル機材の中古売買が何故成り立ち難いのか?と言えば、

すぐに性能的に古くなり、在庫品の価値が下がるからである。

銀塩時代の旗艦機等は、発売後10年や20年を経過しても

依然性能的な古さはあまり感じられず、モノとしての存在感

もあった為、そうした古い機種でも高額相場での取引が

ずっと続いていた訳だ。

![c0032138_15401682.jpg]()

発売後10年も経てば、もう中古相場は、発売時の5分の1から

10分の1にまで下落してしまう。

2010年代になると、残っている中古店は、大手の全国区の

チェーン店舗か、または東京や大阪等の大都市圏にある

老舗の中古専門店だけの状態になってしまった。

大手チェーン店はインターネットを活用し、全国の関連店舗

等の中古商品をやりとりする事で効率的な中古売買に転換。

そして老舗専門店は、銀塩ブランドカメラ(ライカ、ニコン、

コンタックス等)や、レアもの銀塩機材を扱うのみとなった。

ブランド品やレアものは、すなわち高価に売買できる訳だ。

それから、第三の勢力として、PC中古店、古書店、リサイクル

店等で、稀に中古カメラ機材を扱う場合も増えてきている。

ちなみにマニアは「ネットオークション」は殆ど使わない、

1つは、上記「目利き」が、実物を見ないと難しい事と、

2つ目に「売る事に責任を持たない人から買う事は無い」

からである(後者は、例えば買ってしばらくして動かなく

なったら、どうしようも無い)

さて、用語の「中古相場」(=機材の中古価格)であるが、

これはどのように決められているのか? というと、実は、

はっきりとした決め事は無いと思う。

銀塩時代では、東京あるいは大阪の代表的な中古専門店が、

売買の「相場表」なるものを作って、各店舗(会員加盟店)

に配っていた模様である。

(または、大手カメラ専門誌に、毎月「中古相場表」を

広告として載せている老舗の専門店もあった)

こういう「相場表」とは無関係に売買を行う、独立的な

専門店も良くあり、そういう店に行くと、一般的な相場より

高いものも安価なものもあって、それを見極める(目利き)

事もマニア層の楽しみの1つであった。

デジタル時代では、同時にインターネットの普及もあって、

前述の大手チェーン店等がネットに中古商品を掲載する事で、

自動的に相場が公開されている事となり、それが標準となる。

つまり、それを参考にしている他店舗もあるという事だ。

ただ、前述の第三勢力、つまりPC中古店や古書店等では、

これらの一般的な中古相場とは連動していない場合も良くあり

つまり安い商品も置いてあるという事から、「目利き」が出来る

一部のマニアは、そうした第三勢力の店舗も回っている模様だ。

なお、2000年代位までは(関西圏では)多くの中古店で

「値切り」が効いた。これもまた「目利き」の一種であり、

たとえば、2万円という中古レンズが置いてあったとして、

上級マニアでは、頭の中に「相場表」が入っている事と、

様々な店舗で同等の中古商品の相場を見てきた経験から

「高いなあ、ちょっとまけてよ」とか、あるいは、商品の僅かな

瑕疵(キズや、ゴミ、カビ、欠品等)を目ざとく見つけて、

「これこれの問題があるから、ちょっとまけてや」等と店舗側と

交渉して、若干でも値引きしてもらっていた訳だ。

ちなみに、何故値引きをするかは、現代での「ポイントカード」

と同一の発想であり、「その店に行けば得する」という利点を

ユーザー層に持ってもらう為だ。(だから、黙っていても値引き

してくれる店も関西圏には良くあった)

しかし2010年代に入ると、関西圏でも値切りが効く店は

極めて少なくなり、ほとんど皆無の状態になってしまった。

まあカメラ市場の縮退に連動し、前述のように多くの中古店が

廃業している状況だ、客側の言うがままに値引きをしていたら

商売がやっていられない、という事なのであろう。

それに、銀塩時代の老舗店の店員あるいは店長は、マニア層を

超えるほどの機材の知識を持っていて、客側の言い分(交渉)

が妥当か否かは、瞬時に見分ける位の事は皆できていたのだが

デジタル時代に入って、残念ながら中古相場等を熟知している

ベテラン店員などは殆ど居なくなってしまった。

(たいていの場合、客のマニア側の方が詳しいから、値引き

交渉で揉めたり喧嘩になる事すらある。まあ、だから値引き

を一切しないようになったのだろう。

この原因は、あくまで店舗側の「勉強不足」ではあるが、

近年では、こういう客を「クレーマー」と見なしてしまい、

店側の権利や立場を擁護する風潮も多い。しかし、それは

単純にそうともいえず、ケースバイケースであろう)

そうした世情から「値切り不可」は、まあ、やむを得ない節も

あるが、主に関西人にとって「値切り」は文化であり、一種の

「知的ゲーム」でもあった訳だから、この習慣が無くなるのは

寂しい限りである。

なお、デジタル時代の中古相場は、恐らくだが、以下の3つの

要素から決められていると思われる。

1)商品の程度(未使用、美品、上品、並品、問題あり、新古品等)

2)商品の発売後の経過年月に応じた掛け率。

3)人気商品や人気ブランドであるかどうか、あるいは

レア品であったりして、その相場で売れるだけの付加価値が

あるかどうか。

これは売る側のみならず、買う側も知っておくべきだし

「目利き」の判断の要素となる点もある。

例えば、不人気で他に誰も買いそうも無いような変わった

中古商品を見たら、「もっと安くしてや」と、強気の値段

交渉が出来た訳だ。店側も、いつまでも在庫を抱えておくのは

好ましく無い為、売れる時に売ってしまおうと考えるからだ。

まあ、今時で値切りが効かないのであれば、今度は「放置する」

という選択肢もある、どうせ誰も買わない機材ならば、ずっと

売れ残るであろう。もう1度店舗を訪れるか、またはネット上

の掲載中古であっても、売れ残っていたら、相場が低下する

可能性も高いからだ。(ただし、当然、売れてしまったり、

海外市場へ流出してしまうというケースもありうる)

という事で、「中古買い」は、単純に「相場」のみならず、

あらゆる状況を考えて、自分が納得いく買い物をする事であり、

これはまさに「知的ゲーム」であろう。

ビギナー層には絶対に無理だとは思うが、何度も何度も、

あるいは長期に渡って中古買いを行っていれば、だんだんと

その経験や知識、ノウハウもついてくると思う。

★ナンピン買い

株取引における専門用語だが、カメラの場合は独自用語。

株取引では、保有株価が下がった際に、同じ株を買い増し

して平均購入単価を下げる手法の事を指す。

ただ、実際にはこれは難しい模様であり、さらに相場が

下がったら目も当てられない状況になるのだろう。

カメラでこの「ナンピン買い」をする人はまず居ないと

思うが、私の場合は、過去5~6回、これを行った事がある。

具体的には、カメラまたはレンズを発売後に時間を置かない

状態で新品又は中古買いをした、当然ある程度高価な相場だ。

これらの機材を実際に使うと、かなり性能が良く満足した、

数年後に同一機材の中古相場を見ると、大きく下落して

いたので、それを中古購入、平均購入単価が大きく下がった。

・・まあ、こういう事なのだが「同じ機材が2つも必要か?」

という疑問が出るかと思う。これはまずレンズの場合は

「マウント違い」と言う点で、購入の意味がある事は理解が

しやすいであろう。例えば、ニコン機用のサードパーティ製

マクロレンズを買ったが、性能が良かったのでキヤノン(EOS)

用の中古相場が安価になった同一のマクロを買い足した、

という感じである。(注:故障や譲渡による代替購入は、

ナンピン買いとは見なしていない)

![c0032138_15401643.jpg]()

「本当に2台も必要か否か?」を良く考える必要がある。

で、まず、第一のカメラの「減価償却」が済んでなくては

ならない。これはいずれ「ルール編」で詳細を述べるが、

要は「十分に元を取るまで撮っているか否か?」という視点だ。

次いで「仕様老朽化寿命」も意識しなければならない、

つまり2台買ったカメラがいずれも古くなって見劣りしたら

やっていられない、両方のカメラを十分に元を取るまで

使い切れる保証があるかどうかの「見極め」が重要だ。

それと、そのカメラの独自の仕様や機能が後継機で廃止

されてしまっている状況がある。たとえば、ロングズーム

コンパクト機での手動ズームは、FUJIFILM X-S1(2011)

以降、各社から1台も登場していない。こうした場合、

当該機種を複数台所有して、故障時等の予備機とする。

さらには、失敗が許されない重要な業務撮影(例:結婚式等)

で、同じ(又は類似の)カメラを(レンズも)2台持ち、

両者を交互に用いて、片方で上手く撮れなかったり故障した

際でのバックアップ(予備)とする用法がある。

ラストに、職場での業務撮影と、自宅での趣味撮影の

両者で、同じ機種を使用するケースがあると思う。

これらの条件に適合する、または守れるのであれば、

カメラのナンピン買いの意味は出てくる。

★機材購入予定リスト

独自用語。

中古買いをメインとする場合の機種選定手順を記載しておく。

1)新製品のニュースをWEB等でチェック

ただし、記事のチェックはスペックのみに留めておき、

レビューや評価の文章は読まない。

これは評価者の志向や主観が入るのを避ける為であり、

加えて評価の手法も、その評価者独自の方法論であり、

購入側のニーズや着目点とは異なってしまうからだ。

で、そもそも短期間借りて使った程度は評価は出来ないと

思っているので、原則的に他者の情報は参考にならない。

2)上記の新製品の性能・仕様やコンセプトが自身のニーズ

に合う場合は、WEB等にて取扱説明書や詳細仕様等を

チェック。さらに店頭などで実物を見て最終チェック。

カタログがあればそれも入手しておく。

3)上記がOKであれば、エクセルやワード等で作った

「機材購入予定リスト」に、機種名と希望入手価格を記載、

しばらくその製品の事は忘れておく。

4)数年後、当該製品の中古が出回る頃に「機材購入予定リスト」

を開き、自身で想定した中古相場に達していたら、それを

購入する。依然高価であれば、より以前に記載した別機種を

チェックして、条件が満たされていればそちらを購入し

当該製品の購入は、もうしばらく待つ。

★レンズ沼、

マニア用語。

次々にレンズを購入し、それが止まらず、「ズブズブと

底なし沼に吸い込まれていくような状態」を表すマニア用語。

何故こういう状態に陥るかは、1つのレンズを購入する事で

所有満足度が満たされ、そのレンズはもう使っても使わなくても

良くなる。しかし、また次の所有満足感を得る為に、他のレンズ

を次々に探して買うような状況になる訳だ。

また、レンズは自身のニーズに完璧に合致するようなものは

有りえないので、「次に買うレンズは、今持っている物よりも

もっと良い性能ではなかろうか?」という幻想を抱くようにも

なってしまう。(レンズに限らず、他の様々な市場分野でも

これは起こりうる事だ。さらに言えば、男女交際でも、次々に

パートナーを換える、等も同様の心理かも知れない)

![c0032138_15401622.jpg]()

リスト」のようなものを予め準備し、そこに記載した物以外は

たとえ珍しいレンズが出てきたとしても、完全に無視するような

強い意志が必要であろう。

珍しい物を無視する為には、世の中に存在するほぼ全ての

レンズを予習して網羅しておく必要もある、全体の「沼の深さ」

が見えてくれば、自身がどれくらいの深さまでで留まるべきかも

見えてくると思う。それが難しければ、特定のメーカーや特定の

時代範囲、仕様範囲、価格範囲等を決めておき、その条件を

満たさないものは無視するのも良い対策であろう。

★ロシアン(海外共産圏)レンズ

マニア用語。

「ロシア製のレンズは写りが良い、何故ならば、戦前の

コンタックス(ツァイス)の技術がドイツ東西分断時に

旧ソ連等に流れたからだ」

という話が、何十年もの間、まことしやかにマニア間で

囁かれ続けている。

まあ半分は事実だ、JupiterやMIR等はそこそこ良く写る。

しかし、例えそれが事実だとしても、そのレンズ設計の

多くは、今から70年も80年も昔のものだ。

こうしたレンズ群は旧ソ連の時代、1980年代頃まで国営

工場で生産されていた。1990年代の中古カメラブーム時は

こうしたレンズがよく輸入されていたが、ソビエト崩壊後は

生産が減ったのか?その後、あまり見なくなった。

![c0032138_15401653.jpg]()

設計、異常低分散ガラス等の新硝材、非球面レンズ、新型の

コーティング等で、旧来のレンズより、だいぶ性能が上がっている。

もう、殆どロシアンレンズの性能優位性は残っていない状態だ。

特にコーディング技術が殆ど発達しておらず、逆光耐性が

極めて弱いという課題がある。

ただ、安価なものが多いので「価格の割りに良く写る」と

いう点で、コスパはなかなか良い。

![c0032138_15401511.jpg]()

そのまま装着するのは、嵌らない、外れない等で危険だ。

必ずマウントアダプターを介して使う必要がある。

(注:M42マウントやニコン風マウントが多い)

色々と制約事項が多いので、あくまで上級マニア向けだ。

★海外(アジア圏)新鋭レンズ

独自用語。

2010年代位から、韓国や中国等で設計製造された新鋭の

レンズ群が良く国内市場に出回ってきている。

具体的には、SAMYANG(サムヤン)、中一光学、LAOWA、

七工匠、Meike、Neewer、YONGNUO(ヨンヌオ)等であり、

さらにはトイカメラやトイレンズで著名なLOMOやHOLGAも

同様だ。アジア圏以外でもLENSBABY等も普及してきている。

これらのレンズは国内レンズの平均単価よりも安価なものと

高価なものに大別される。

安価なものは、トイレンズか、またはオーソドックスな仕様

で付加機能を制限し(MF、手ブレ補正無し等)製造コストを

下げたものが多く、あるいは広角系や魚眼レンズ等、国内

メーカー純正品が高価な分野を狙い、安価にそれを供給して

いる。(注:内、YONGNUOは、やや特殊であり、CANON製の

旧AFレンズのデッドコピー品を安価に販売している)

高価なものは、国産レンズではあまり無い特殊な仕様

(例:超大口径、超広角、魚眼、超マクロ、シフト&ティルト、

アポダイゼーション、低歪曲収差、ぐるぐるボケ等)により

付加価値をつけたものが多い。

![c0032138_15401553.jpg]()

ベテラン層等では「中国製」等と聞くと、品質やサポートが

心配になる事であろう。

実際のところは、数千円という「トイレンズ」は、さすがに

品質が悪いが、2~3万円級以上のものは品質的には特に

問題点を感じられず、中には、国産のプラスチッキーな

量産レンズよりも高級感のある金属製鏡筒レンズも多い。

サポートについては、MFレンズであれば、普通に使って

いればまず壊れる事は無い。万が一壊れても量販店経由か

あるいは輸入販売代理店に問い合わせれば問題無いであろう。

ともかく、あまり先入観を持たずに、2~3本買ってみても

良いのではなかろうか? 安価なものでも高価なものでも

どちらもコスパはかなり良く感じる海外新鋭レンズ群だ。

----

次回記事に続く。

「本ブログ独自の用語」を解説するシリーズ記事。

今回は「機材編」のサブカテゴリー「機材購入編」(Part 2)

から始める。

★カメラ型番のルール

独自分析。

大半である。ところが、この無機質な表記が、ビギナー層が

カメラを買う際に「同じような型番ばかりで、どこがどう違う

のかわからず、どれを買って良いかわからない」と言う問題点

にも繋がっている。

さて、ここで少しだけ一眼レフの歴史を振り返ってみるが・・

1970年代迄の銀塩一眼レフは、露出合わせが手動、ピントも

マニュアルであり一般ビギナーユーザーが写真を撮る上では

敷居がかなり高かった。

1980年代に入ると、AE(自動露出)化により、少しは敷居が

下がったが、まだMFの課題が残っている。

1990年代には、各社のAF一眼レフが出揃い、同時にプログラム

露出モードも一般化した為、やっと「シャッターを押すだけ」で

誰でも写真を簡単に写せる時代になった。

「型番の問題」を解決する為、カメラ型番に固有の名称(愛称)を

つけるようになっていく。

最初は、CANONのEOS Kiss(1993年~)であり、この機種は

女性やファミリー層といった新たなユーザー層に大ヒットし、

新規の「市場創出」に極めて貢献した。

各社はKissシリーズの成功を見てネーミング戦略の重要性を知る。

MINOLTAでは「Sweet」,NIKONは「u」,PENTAXが「*ist」

マニア向けと思われるCONTAXですらも「Aria」の名称をカメラに

つける。一眼レフはもとより、コンパクト機や当時流行していた

新規格APS(IX240)コンパクト機も同様だが、種類が多すぎるので

詳細の説明は割愛する。

まあ実際にはCANON以外の一眼レフメーカーがネーミング戦略を

始めるのは1990年代末だ、この頃は「第一次中古カメラブーム」

が起こっていて、一般層にも一眼レフを普及させやすかった事と、

もう1つ、一眼レフのデジタル化が数年後に迫っていた為、

この時期に新たなユーザー層を「囲い込み」、デジタル化した際

にも引き続き自社マウントの一眼レフを買って貰いたい、という

要素も各メーカーにとっては戦略的に重要であった事であろう。

それから、この時代1990年代末には、インターネットが普及

し始めた事から、「検索」による型番名称の「ヒット」も、

情報戦略的に重要であったかも知れない。

ところが、こうしたネーミング戦略は海外市場も含めた「商標」

の取得が面倒だ。海外では商標が取れなかったからか?

輸出向けカメラに日本国内とは異なる名称や型番を付ける事も

良くあった模様である。

2000年代中頃からは、CANONのKiss(キスデジ)シリーズを

除き、またカメラの型番は従来通り、英数字のみの無味乾燥な

物となった。

さて、ここで各社の一眼レフのネーミングの意味を紹介する。

まずは、銀塩MF一眼レフ時代、1970年代~1980年代だ。

横幅の制限で画像が小さくなりすぎてしまった(汗)

まあ、拡大すればかろうじて読めるであろうし、こういう

情報は「公開されている事実を単にまとめただけの二次情報」

であるから、他のWEB等からでも情報収集が可能だ。

(注:本ブログは一次情報の発信を主眼としていて、他の何処かに

ある情報を、まとめたり転記するだけのスタンスは取りたくない)

この時代は、各社型番のルールがまだ出来上がっていない。

まあ、言ってみれば、いきあたりばったりの型番だ。

しかし、ニコンは、CI(企業イメージによるブランディング

戦略)的視点から、比較的型番のルールは統一性がある。

また、オリンパスは 天才と称された「米谷技師」による

強い「標準化思想」により、型番ルールはしっかりしていた。

次いで銀塩AF一眼レフ時代(1980年代後半~2000年代初頭)

この時代、前述のように、愛称によるネーミング戦略が

行われている。

次いでデジタル一眼レフ時代(2000年代~)

電気・電子機機器工業→デジタル機器開発)の激震により、

この時代、カメラメーカーがずいぶんと減った。

この時代も当然デジタル技術の進歩のペースが速く、加えて

ユーザーニーズが多様化、そしてスマホやミラーレス機の台頭

により、それらに対抗する為、多数の一眼レフが登場している。

この状況により、各社の型番ルールは、また複雑化している。

まあでも、これまでの時代のような「いきあたりばったり」

という雰囲気は影を潜め、ちゃんと、CI的なブランディング

戦略を各社共に行っている。

すなわち、そういう全体的な視点から製品ラインナップを

きっちりと決めれるメーカーで無いと、今の時代はなかなか

生き残れないという事なのであろう。

(=製品ロードマップが無いと、投資家も企業に投資しない)

次いでミラーレス時代(2010年代~)

ミラーレス機群は、本表作成時点では、まだ発表されて

いなかった為、記載されていない。

ちなみに、本ブログでの、こうした「シリーズ記事」は

記事間の内容関連性、検証作業、掲載写真の準備なども含めて、

最低でも数ヶ月前、場合により1~2年も前から記事を準備する

状況だ。掲載直前に記事を執筆する等は、到底無理である)

これまでの一眼レフでは、旗艦機、高級機、中級機、普及機

のように、性能・価格毎で製品ラインナップが構成されて

いたのだが、ミラーレス機では「ユーザーニーズ別」による

カテゴリー分けが進んでいる。

やっと、これ迄の20世紀型の「プロダクト・アウト」(製品を

作ってから、売り方を考える)から、「マーケット・イン」

(市場ニーズをリサーチし、それにあった製品を企画して作る)

にカメラの事業構造が変化したという事であろう。

他の市場分野では当たり前の話だが、カメラ界の製品戦略は

いつの時代も保守的で、決して先進的なものでは無いのだ。

(注:これは、メーカーや業界だけの責任では無い。

銀塩時代からの「生き残り」ユーザーが多い市場であり、

ユーザー層自身が保守的である事も極めて大きな課題だ。

ミラーレス機では新規ユーザー層に向け、比較的自由な

製品企画ができるが、一眼レフでは古いままの状況だ。

まあ、その事も含め、メーカーは、もう一眼レフを作りたく

無いのかも知れない・・)

ただし、初期(2000年代末~2012年頃)のミラーレス機は

まだ、どんなユーザー層に、どのようなカメラを売るかが

メーカー側もわかっていなかった模様であり、カテゴリー分け

やブランディング戦略が色々と変遷していたように見られる。

また、製品ライフサイクルが短く、毎年のように新機種が

出てくる。これを予想して、型番は単純な数字からスタート

していたのだろうが、既に9番や10番となっている機種も多く、

このまま数字型番を続けるか否かは、メーカーとしても

迷い所であろう。このあたりはPC用の老舗ソフトウェアの

バージョン番号の感覚にも近く、バージョン10いくつとも

なったら、ユーザーとしても、もう訳がわからない。

いずれにしても、型番のルール付けのコンセプトがはっきり

しているメーカーあるいはシリーズ機種は、それなりに

ちゃんと中長期の製品企画(計画)がしっかりしている、と

見なす事も出来る。それが性能や仕様に直結する訳では無いが

比較的安心して購入できる機種群だとは言えると思う。

(注:あまりに「ロードマップ」がしっかりしすぎている場合、

将来の製品に新機能を搭載して価格を上げる為に、それ以前の

機種では、性能を出し惜しみしている場合もある。実例としては

手ブレ補正や高速連写機能の段階的な搭載がある。この点はかなり

要注意だが、一般層では、その予想や判断が不能であろう・・)

各社の型番ルールは、あまりに複雑なので、現代に至っても

ビギナー層はもとより中級層でも、良く分からない状況だとは

思うが、これはもう、どの機種がどんな性能・仕様なのかは

一々覚えるしか無い。

「どれを買ったら良いか、わからない」というビギナー層の

疑問点は、「何を撮りたいのか良くわかっていない」という

ビギナー層自身の問題点にも強く関連している。

だから、結局「一番高い機種を買ってしまえ」という初級者

層の購買行動にも繋がる。ただ、それではあまりにスキルと

機種のランクがアンバランスで、無意味だし格好悪い。

何をどう撮りたいかがわかれば、それに合う機種は、たいてい

市場に既に存在しているのだ。

★カメラ型番のハイフンの有無

独自概念。

前述の「型番ルール」にも関連するが、カメラ型番には

ハイフンが入る場合と入らない場合がある。

旧来、この事はあまり重要視されていなかったのだが、

近年、MINOLTA α-7、α-9と、SONY α7、α9のように

型番のハイフンの有無で全く異なる機種が出てきて

しまっている為、本ブログでも慎重にカメラ型番の

ハイフンの有無を記載するようになってきている。

公式情報に近いような立場のサイトですら、これの間違いが

多々見られるという残念な状態だ。

ハイフンの有無のみ等で型番の類似する両者のカメラを

実際に保有していれば、この差異が、いかに重要な事かを

理解できるであろう。

(注:マニア間の会話では、メーカー名は言わない(書かない)

単に「α7」等だけであり、SONYかMINOLTAかは自明だ。

これはカメラに限らず、車やバイク等でも、シリーズ名では

なく「型式」で話すのがマニアの常識であろう。その方式

ならば個別の機種(車種)を特定できるからだ)

カメラ情報は、単なる文字を情報として書けば良いという

訳ではない、実際に存在する「機器」であり「製品」でも

あり、その開発者や所有者は、様々な「思い入れ」を持って

いる訳だ。カメラ等を実際に所有した場合、その感覚は容易に

理解できる事であろう。

それ故に、所有すらしていない機材の事を、あれこれと

語ったり書いたりする態度も、個人的には嫌いなのだ・・

★キヤノン

一般固有名詞。

これを間違えると、マニアとしては格好が悪い。

★目利き

マニア用語。

「目利き」または「見立て」は、主に中古買いの際に用いる

用語であるが、大きく分けて3つの意味があると思う。

1:中古品(カメラ、レンズ等)を購入する際、

問題(動作不良や劣化)があるかどうかを調べる。

何か問題がある場合、それが実用に値するか否かを

判断する事も含まれる。

おいて自分にとって価値があるものかどうかを判断する。

あるいは購入した機材を将来において売却・転売する際に、

その品物が高価に売れるか、あるいは売却損失が最小限に

なるかどうか(場合により利益が出るか?)を判断する。

3:購入しようとする機材が(自分の用途や目的において)

必要十分な性能を持つか否か。

見合う価値があるかどうか(=コスパ)を判断する事が重要だ。

この「目利き」(見立て)は、簡便に学ぶ手段は殆どなく、

沢山の中古機材を見たり購入して、そのノウハウを経験的に

積み上げるしか無い。

★中古相場

一般用語、ただし、かなり奥が深い内容を伴う。

カメラ機材は「中古買い」が一般的に行われる。

他の市場分野では、不動産、車やバイク、ヨット、パソコン、

服飾品、嗜好品等の高額商品や、投機型商品(カード、古銭等)

においても中古売買が良く行われていて、それぞれの中古の

専門店や、総合リサイクル店が普通に各地に存在する。

カメラ機材は、銀塩時代に特に中古店が増え、1990年代の

銀塩末期に、ちょうど「中古カメラブーム」が起こった事で

新規の中古カメラ店がいたるところに林立した。

また、中古専門店以外の一般的な「DPE店」でも、その多くが

カメラやレンズ等の中古機材を取り扱っていた。

だが2000年代、デジタル時代に入ると同時に(銀塩)中古

カメラのブームも去り、銀塩中古機材を扱う専門店も激減した。

また、地方DPE店等は、それまでの現像等のビジネスモデルが

大きく変化(縮退)し、やはり多数が廃業した。

デジタル機材の中古売買が何故成り立ち難いのか?と言えば、

すぐに性能的に古くなり、在庫品の価値が下がるからである。

銀塩時代の旗艦機等は、発売後10年や20年を経過しても

依然性能的な古さはあまり感じられず、モノとしての存在感

もあった為、そうした古い機種でも高額相場での取引が

ずっと続いていた訳だ。

発売後10年も経てば、もう中古相場は、発売時の5分の1から

10分の1にまで下落してしまう。

2010年代になると、残っている中古店は、大手の全国区の

チェーン店舗か、または東京や大阪等の大都市圏にある

老舗の中古専門店だけの状態になってしまった。

大手チェーン店はインターネットを活用し、全国の関連店舗

等の中古商品をやりとりする事で効率的な中古売買に転換。

そして老舗専門店は、銀塩ブランドカメラ(ライカ、ニコン、

コンタックス等)や、レアもの銀塩機材を扱うのみとなった。

ブランド品やレアものは、すなわち高価に売買できる訳だ。

それから、第三の勢力として、PC中古店、古書店、リサイクル

店等で、稀に中古カメラ機材を扱う場合も増えてきている。

ちなみにマニアは「ネットオークション」は殆ど使わない、

1つは、上記「目利き」が、実物を見ないと難しい事と、

2つ目に「売る事に責任を持たない人から買う事は無い」

からである(後者は、例えば買ってしばらくして動かなく

なったら、どうしようも無い)

さて、用語の「中古相場」(=機材の中古価格)であるが、

これはどのように決められているのか? というと、実は、

はっきりとした決め事は無いと思う。

銀塩時代では、東京あるいは大阪の代表的な中古専門店が、

売買の「相場表」なるものを作って、各店舗(会員加盟店)

に配っていた模様である。

(または、大手カメラ専門誌に、毎月「中古相場表」を

広告として載せている老舗の専門店もあった)

こういう「相場表」とは無関係に売買を行う、独立的な

専門店も良くあり、そういう店に行くと、一般的な相場より

高いものも安価なものもあって、それを見極める(目利き)

事もマニア層の楽しみの1つであった。

デジタル時代では、同時にインターネットの普及もあって、

前述の大手チェーン店等がネットに中古商品を掲載する事で、

自動的に相場が公開されている事となり、それが標準となる。

つまり、それを参考にしている他店舗もあるという事だ。

ただ、前述の第三勢力、つまりPC中古店や古書店等では、

これらの一般的な中古相場とは連動していない場合も良くあり

つまり安い商品も置いてあるという事から、「目利き」が出来る

一部のマニアは、そうした第三勢力の店舗も回っている模様だ。

なお、2000年代位までは(関西圏では)多くの中古店で

「値切り」が効いた。これもまた「目利き」の一種であり、

たとえば、2万円という中古レンズが置いてあったとして、

上級マニアでは、頭の中に「相場表」が入っている事と、

様々な店舗で同等の中古商品の相場を見てきた経験から

「高いなあ、ちょっとまけてよ」とか、あるいは、商品の僅かな

瑕疵(キズや、ゴミ、カビ、欠品等)を目ざとく見つけて、

「これこれの問題があるから、ちょっとまけてや」等と店舗側と

交渉して、若干でも値引きしてもらっていた訳だ。

ちなみに、何故値引きをするかは、現代での「ポイントカード」

と同一の発想であり、「その店に行けば得する」という利点を

ユーザー層に持ってもらう為だ。(だから、黙っていても値引き

してくれる店も関西圏には良くあった)

しかし2010年代に入ると、関西圏でも値切りが効く店は

極めて少なくなり、ほとんど皆無の状態になってしまった。

まあカメラ市場の縮退に連動し、前述のように多くの中古店が

廃業している状況だ、客側の言うがままに値引きをしていたら

商売がやっていられない、という事なのであろう。

それに、銀塩時代の老舗店の店員あるいは店長は、マニア層を

超えるほどの機材の知識を持っていて、客側の言い分(交渉)

が妥当か否かは、瞬時に見分ける位の事は皆できていたのだが

デジタル時代に入って、残念ながら中古相場等を熟知している

ベテラン店員などは殆ど居なくなってしまった。

(たいていの場合、客のマニア側の方が詳しいから、値引き

交渉で揉めたり喧嘩になる事すらある。まあ、だから値引き

を一切しないようになったのだろう。

この原因は、あくまで店舗側の「勉強不足」ではあるが、

近年では、こういう客を「クレーマー」と見なしてしまい、

店側の権利や立場を擁護する風潮も多い。しかし、それは

単純にそうともいえず、ケースバイケースであろう)

そうした世情から「値切り不可」は、まあ、やむを得ない節も

あるが、主に関西人にとって「値切り」は文化であり、一種の

「知的ゲーム」でもあった訳だから、この習慣が無くなるのは

寂しい限りである。

なお、デジタル時代の中古相場は、恐らくだが、以下の3つの

要素から決められていると思われる。

1)商品の程度(未使用、美品、上品、並品、問題あり、新古品等)

2)商品の発売後の経過年月に応じた掛け率。

3)人気商品や人気ブランドであるかどうか、あるいは

レア品であったりして、その相場で売れるだけの付加価値が

あるかどうか。

これは売る側のみならず、買う側も知っておくべきだし

「目利き」の判断の要素となる点もある。

例えば、不人気で他に誰も買いそうも無いような変わった

中古商品を見たら、「もっと安くしてや」と、強気の値段

交渉が出来た訳だ。店側も、いつまでも在庫を抱えておくのは

好ましく無い為、売れる時に売ってしまおうと考えるからだ。

まあ、今時で値切りが効かないのであれば、今度は「放置する」

という選択肢もある、どうせ誰も買わない機材ならば、ずっと

売れ残るであろう。もう1度店舗を訪れるか、またはネット上

の掲載中古であっても、売れ残っていたら、相場が低下する

可能性も高いからだ。(ただし、当然、売れてしまったり、

海外市場へ流出してしまうというケースもありうる)

という事で、「中古買い」は、単純に「相場」のみならず、

あらゆる状況を考えて、自分が納得いく買い物をする事であり、

これはまさに「知的ゲーム」であろう。

ビギナー層には絶対に無理だとは思うが、何度も何度も、

あるいは長期に渡って中古買いを行っていれば、だんだんと

その経験や知識、ノウハウもついてくると思う。

★ナンピン買い

株取引における専門用語だが、カメラの場合は独自用語。

株取引では、保有株価が下がった際に、同じ株を買い増し

して平均購入単価を下げる手法の事を指す。

ただ、実際にはこれは難しい模様であり、さらに相場が

下がったら目も当てられない状況になるのだろう。

カメラでこの「ナンピン買い」をする人はまず居ないと

思うが、私の場合は、過去5~6回、これを行った事がある。

具体的には、カメラまたはレンズを発売後に時間を置かない

状態で新品又は中古買いをした、当然ある程度高価な相場だ。

これらの機材を実際に使うと、かなり性能が良く満足した、

数年後に同一機材の中古相場を見ると、大きく下落して

いたので、それを中古購入、平均購入単価が大きく下がった。

・・まあ、こういう事なのだが「同じ機材が2つも必要か?」

という疑問が出るかと思う。これはまずレンズの場合は

「マウント違い」と言う点で、購入の意味がある事は理解が

しやすいであろう。例えば、ニコン機用のサードパーティ製

マクロレンズを買ったが、性能が良かったのでキヤノン(EOS)

用の中古相場が安価になった同一のマクロを買い足した、

という感じである。(注:故障や譲渡による代替購入は、

ナンピン買いとは見なしていない)

「本当に2台も必要か否か?」を良く考える必要がある。

で、まず、第一のカメラの「減価償却」が済んでなくては

ならない。これはいずれ「ルール編」で詳細を述べるが、

要は「十分に元を取るまで撮っているか否か?」という視点だ。

次いで「仕様老朽化寿命」も意識しなければならない、

つまり2台買ったカメラがいずれも古くなって見劣りしたら

やっていられない、両方のカメラを十分に元を取るまで

使い切れる保証があるかどうかの「見極め」が重要だ。

それと、そのカメラの独自の仕様や機能が後継機で廃止

されてしまっている状況がある。たとえば、ロングズーム

コンパクト機での手動ズームは、FUJIFILM X-S1(2011)

以降、各社から1台も登場していない。こうした場合、

当該機種を複数台所有して、故障時等の予備機とする。

さらには、失敗が許されない重要な業務撮影(例:結婚式等)

で、同じ(又は類似の)カメラを(レンズも)2台持ち、

両者を交互に用いて、片方で上手く撮れなかったり故障した

際でのバックアップ(予備)とする用法がある。

ラストに、職場での業務撮影と、自宅での趣味撮影の

両者で、同じ機種を使用するケースがあると思う。

これらの条件に適合する、または守れるのであれば、

カメラのナンピン買いの意味は出てくる。

★機材購入予定リスト

独自用語。

中古買いをメインとする場合の機種選定手順を記載しておく。

1)新製品のニュースをWEB等でチェック

ただし、記事のチェックはスペックのみに留めておき、

レビューや評価の文章は読まない。

これは評価者の志向や主観が入るのを避ける為であり、

加えて評価の手法も、その評価者独自の方法論であり、

購入側のニーズや着目点とは異なってしまうからだ。

で、そもそも短期間借りて使った程度は評価は出来ないと

思っているので、原則的に他者の情報は参考にならない。

2)上記の新製品の性能・仕様やコンセプトが自身のニーズ

に合う場合は、WEB等にて取扱説明書や詳細仕様等を

チェック。さらに店頭などで実物を見て最終チェック。

カタログがあればそれも入手しておく。

3)上記がOKであれば、エクセルやワード等で作った

「機材購入予定リスト」に、機種名と希望入手価格を記載、

しばらくその製品の事は忘れておく。

4)数年後、当該製品の中古が出回る頃に「機材購入予定リスト」

を開き、自身で想定した中古相場に達していたら、それを

購入する。依然高価であれば、より以前に記載した別機種を

チェックして、条件が満たされていればそちらを購入し

当該製品の購入は、もうしばらく待つ。

★レンズ沼、

マニア用語。

次々にレンズを購入し、それが止まらず、「ズブズブと

底なし沼に吸い込まれていくような状態」を表すマニア用語。

何故こういう状態に陥るかは、1つのレンズを購入する事で

所有満足度が満たされ、そのレンズはもう使っても使わなくても

良くなる。しかし、また次の所有満足感を得る為に、他のレンズ

を次々に探して買うような状況になる訳だ。

また、レンズは自身のニーズに完璧に合致するようなものは

有りえないので、「次に買うレンズは、今持っている物よりも

もっと良い性能ではなかろうか?」という幻想を抱くようにも

なってしまう。(レンズに限らず、他の様々な市場分野でも

これは起こりうる事だ。さらに言えば、男女交際でも、次々に

パートナーを換える、等も同様の心理かも知れない)

リスト」のようなものを予め準備し、そこに記載した物以外は

たとえ珍しいレンズが出てきたとしても、完全に無視するような

強い意志が必要であろう。

珍しい物を無視する為には、世の中に存在するほぼ全ての

レンズを予習して網羅しておく必要もある、全体の「沼の深さ」

が見えてくれば、自身がどれくらいの深さまでで留まるべきかも

見えてくると思う。それが難しければ、特定のメーカーや特定の

時代範囲、仕様範囲、価格範囲等を決めておき、その条件を

満たさないものは無視するのも良い対策であろう。

★ロシアン(海外共産圏)レンズ

マニア用語。

「ロシア製のレンズは写りが良い、何故ならば、戦前の

コンタックス(ツァイス)の技術がドイツ東西分断時に

旧ソ連等に流れたからだ」

という話が、何十年もの間、まことしやかにマニア間で

囁かれ続けている。

まあ半分は事実だ、JupiterやMIR等はそこそこ良く写る。

しかし、例えそれが事実だとしても、そのレンズ設計の

多くは、今から70年も80年も昔のものだ。

こうしたレンズ群は旧ソ連の時代、1980年代頃まで国営

工場で生産されていた。1990年代の中古カメラブーム時は

こうしたレンズがよく輸入されていたが、ソビエト崩壊後は

生産が減ったのか?その後、あまり見なくなった。

設計、異常低分散ガラス等の新硝材、非球面レンズ、新型の

コーティング等で、旧来のレンズより、だいぶ性能が上がっている。

もう、殆どロシアンレンズの性能優位性は残っていない状態だ。

特にコーディング技術が殆ど発達しておらず、逆光耐性が

極めて弱いという課題がある。

ただ、安価なものが多いので「価格の割りに良く写る」と

いう点で、コスパはなかなか良い。

そのまま装着するのは、嵌らない、外れない等で危険だ。

必ずマウントアダプターを介して使う必要がある。

(注:M42マウントやニコン風マウントが多い)

色々と制約事項が多いので、あくまで上級マニア向けだ。

★海外(アジア圏)新鋭レンズ

独自用語。

2010年代位から、韓国や中国等で設計製造された新鋭の

レンズ群が良く国内市場に出回ってきている。

具体的には、SAMYANG(サムヤン)、中一光学、LAOWA、

七工匠、Meike、Neewer、YONGNUO(ヨンヌオ)等であり、

さらにはトイカメラやトイレンズで著名なLOMOやHOLGAも

同様だ。アジア圏以外でもLENSBABY等も普及してきている。

これらのレンズは国内レンズの平均単価よりも安価なものと

高価なものに大別される。

安価なものは、トイレンズか、またはオーソドックスな仕様

で付加機能を制限し(MF、手ブレ補正無し等)製造コストを

下げたものが多く、あるいは広角系や魚眼レンズ等、国内

メーカー純正品が高価な分野を狙い、安価にそれを供給して

いる。(注:内、YONGNUOは、やや特殊であり、CANON製の

旧AFレンズのデッドコピー品を安価に販売している)

高価なものは、国産レンズではあまり無い特殊な仕様

(例:超大口径、超広角、魚眼、超マクロ、シフト&ティルト、

アポダイゼーション、低歪曲収差、ぐるぐるボケ等)により

付加価値をつけたものが多い。

ベテラン層等では「中国製」等と聞くと、品質やサポートが

心配になる事であろう。

実際のところは、数千円という「トイレンズ」は、さすがに

品質が悪いが、2~3万円級以上のものは品質的には特に

問題点を感じられず、中には、国産のプラスチッキーな

量産レンズよりも高級感のある金属製鏡筒レンズも多い。

サポートについては、MFレンズであれば、普通に使って

いればまず壊れる事は無い。万が一壊れても量販店経由か

あるいは輸入販売代理店に問い合わせれば問題無いであろう。

ともかく、あまり先入観を持たずに、2~3本買ってみても

良いのではなかろうか? 安価なものでも高価なものでも

どちらもコスパはかなり良く感じる海外新鋭レンズ群だ。

----

次回記事に続く。