一般的には普及していない「特殊用語」や「本ブログ独自の

写真関連用語」を解説するシリーズ記事。

![c0032138_17442068.jpg]()

おいて必要な撮影機材を使用・購入する上で知っておくべき、

様々な独自用語や概念を説明していく。

ではまず、サブカテゴリー「機材評価」から始める。

----

<機材評価>

★ハイコスパ

一般用語、ただし評価の基準は難しい。

これはすなわち「コスト・パフォーマンスが良い」という

意味で、あらゆる市場分野で使われる一般用語だ。

(製品はもとより、サービスや飲食等、様々)

ただ、他分野で「高コスパ」「コスパが良い」等の話を

聞いていると「同等の体裁の他の商品より値段が安い」

と言う観点のみに言及されているケースが多いように感じる。

コスパを知るには「パフォーマンス」つまり、その商品の

性能・機能・品質・味、等を絶対的に評価する事が必須だ。

たとえ他商品と同等の体裁であっても、基本的な性能、仕様や

味、内容などが劣っていたら、コスパが良いとは言い難い。

また、カメラのような「実用兼趣味的要素」を持つ製品では

ユーザー側のその利用目的は実に様々である。

また、それを使う為の技能(スキル、レベル)も様々であろう。

だからパフォーマンス評価は、「人それぞれ」になる可能性が

極めて高く、定量化した評価は非常に難しい。

![c0032138_17442039.jpg]()

レンズにおいては、その製品の使用目的に応じた多項目

(5~10項目)かつ多面的なパフォーマンス評価を行う

事がある。

勿論、技術や仕様等では、市場や時代背景を加味した評価も

必須だ(例:バブル崩壊直後では、華美なスペックの製品が

売れなくなってしまった、だからその時代の高機能一眼レフ

等はユーザーからは魅力を感じ難い)

![c0032138_17442097.jpg]()

一般的である。これらの場合、勿論価格は安くなる。

しかし「だからコスパが良い」と単純に思うのは早計であり、

”古くなりすぎて実用価値が無い”(=他の新製品に比べて、

大幅に仕様が見劣りする等)”自身の利用目的に合わない”

とかいった場合には、いくらその製品を安価に入手出来たと

しても「コスパが悪い」と見なさざるを得ないであろう。

ここは複雑だ、単純に「コスパの良し悪し」を判断するのは

とても難しい。できるだけ多方面から絶対的な価値感覚で

仕様等を評価する事がまず必然であるが、それがユーザー側

の状況(使用目的や、使いこなせるかどうか)は、また別の

問題である。

★マニアック度

一般用語だが、ちゃんとした定義は無いと思う。

本ブログ(というか私の)カメラ関連機材購入の上で、

最も高いモチベーション(機材を欲しいと思う理由)の

評価項目がこれである。

![c0032138_17442122.jpg]()

がありうるが、私の場合には以下のように定義している。

・他に類を見ない唯一(かそれに近い)の仕様の製品である。

・特定の用途や目的に向け、非常に尖った製品コンセプト

を持つ事。

・あるいは特定の用途や目的を実現する機構や機能が

これまで誰も挑戦していなかった独自のアプローチや

特殊な技術等を採用している事。

・一般ユーザーから注目されず、他に誰も欲しいと言わない

(持っていない)製品である。

私の定義は、だいたいこんな感じであろうか・・、つまり

独自性(ユニークさ)がとても強い製品の事を示している。

ところが、一般的な「マニアック度」の定義は、ややこれとは

異なるように思える。一般論では、高価で誰も買えないような

商品を買う事であったり、珍しい限定品を欲しがるような風潮

を差すかも知れない。

そのあたりはユーザーの志向によるものであり、どれが正解か

という議論は意味を持たない。あるいは他の志向の批判すらも

可能であり、独自性の強いものに対しては「エキセントリック」

つまり、”風変わり”、”物好き”という反論も可能だろうし、

高価なものを買う風潮には「ブルジョア主義」という反論も、

また、限定品とかは「コレクター志向」と言う風にも言える。

まあ、だけど、どの「主義」も単なる趣向の方向性の差異に

過ぎない、何か特定の趣味あるいは自身が志向する部分を

突き詰めて行く際に、気持ちを維持する「モチベーション」

が必ず必要だ、それが無いと途中で終わってしまう。

そうやって様々な事柄を中途半端に終わらせたく無い為、

自身の信じる方向性に従って行動する訳だ。

まあ、それが「マニア道」であろう。

ちなみに、私が定義するマニアック度が強いレンズ製品の

例としては、以下がある。

・マニアックな交換レンズ

超大口径レンズ(開放F0.95等)

アポダイゼーションレンズ(STF,APD等)

大口径望遠レンズ

超広角レンズ、超望遠レンズ

ロシア・東欧製レンズ全般

特殊レンズ(ティルト、シフト、ソフト、ピンホール、

魚眼、収差系(ぐるぐるボケ等)、特殊描写、超マクロ等)

トイレンズ全般

![c0032138_17442179.jpg]()

多数で紹介しきれなかった。まあマニアックな物ばかりを

買っているので、そうなってしまうのであろう。

なお、それらはただマニアックだけではなく、特定の用途に

おいて極めて高性能であるという特徴を持つ機材が大半だし、

かつ、有名ブランド製品等で、むやみに値段だけ高いものも

少なく、ハイコスパである場合が殆どだ。

カメラを含めた個々の製品の詳細は、たいてい何処かの

記事で紹介済みなので、適宜それらを参照されたし。

★仕様老朽化寿命

独自用語。

デジタル技術の進歩が速いのはご存知の通りである。

(デジタル)カメラ界も例外では無いが、近年の例で

特に進化の速度が速いと感じたのは、2009年頃~

2013年頃でのミラーレス機(ミラーレス一眼)の市場

であった。

各社から毎年のように新機種がリリースされ、モデル名は

あっと言う間にVer.5やVer.6とかにもなった。

![c0032138_17442084.jpg]()

され、旧機種は急激に見劣りするようになる。

中古市場での相場下落も同様で、僅か2年程前の機種が

1万円台で購入できるなど、まるで「新機種で無いと

カメラ(ミラーレス機)にあらず」という様相であった。

だが、ここで良く注意して見ると、旧機種の中でも

もともと高スペックであったり、後継機では廃されて

しまった独特の機能を搭載していたり、あるいは操作系等

を含めた仕様バランスが良く、旧機種でも趣味撮影における

実用レベルでは何ら問題ない機種もいくつかあった。

そこで、本ブログでのミラーレス機の評価においては

「仕様老朽化寿命」という項目を設け、すなわち

「後継機に対して、どれだけ見劣りせずに長く使う事が

出来るか?」という要素を点数化していた。

だだ、その評価項目が優れていたミラーレス機の数は

さほど多くは無く、

PANASONIC DMC-G1 (2008年)

SONY NEX-7(2012年)

OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited(2015年)

の僅か3機種だけであった。

(次点として、DMC-G6(2013)、E-M1(2013)も悪く無い)

![c0032138_17445551.jpg]()

項目は無い、それは一眼レフでは、私が「第三世代」と

定義している時代(2007~2009年頃)の機種であれば

もう実用的には十分の性能を持つと思われ、それ以降の

機種は、高付加価値化や超絶性能の追加などで、ある意味

「不要なまでのカタログスペックを搭載している」と見ている

からである。

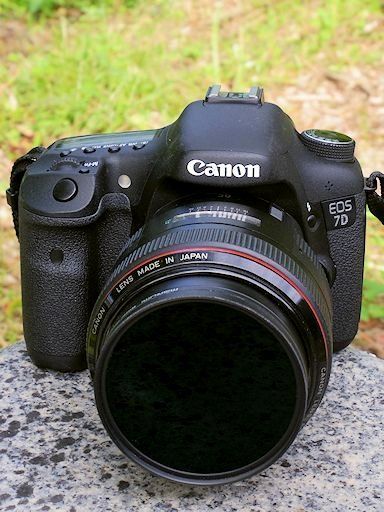

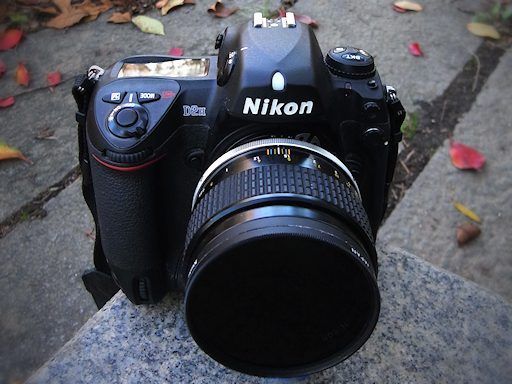

具体的にはNIKON D300(2007年)やCANON EOS 7D(2009年)

の性能があれば、私としては十分だ。

事実、2010年代中頃迄、これらの機種は、実用撮影(業務・

依頼撮影)にずっと主力機として役立っていた。

![c0032138_17445667.jpg]()

さすがに「仕様老朽化寿命」が来てしまう。

両カメラも2010年代後半には後継機にリプレイス(交替)

している状態だが、これらの旧機種は雨天等の過酷な

撮影環境においては、いまだ現役バリバリである。

なお、これまでのデジタル一眼レフ時代(2000年代~

2010年代)の機種は個別に「仕様老朽化寿命」を決めず、

いずれも「発売後10年を目安」として後継機に代替する

事としている。

ただ、2010年代後半の「超絶性能機」に関しては、

10年を超えても「仕様老朽化寿命」が来ずに、持ちそうな

気もしている。どうみても過剰なスペックだからだ・・

(注:これは販売側でもわかっている事だろう。だからこそ

これらをもう無理にスペックアップさせようとはせず、

2018年秋から示し合わせたように各社一斉に、フルサイズ・

ミーラレス機への戦略転換を図ったのであろう。

その是非は現時点ではなんとも言えない、今後の市場の

動向が、その評価を下すと思う。ただ、私はその戦略には

乗らない事は既に決めている、コスパが悪すぎるからだ)

★感触性能

やや一般的な用語。

銀塩時代の一眼レフやレンジ機は、勿論写真を撮る為の

「道具」であったのだが、その性能・機能や使い勝手(操作性)

に加えて、道具としての「存在感」も期待されていた。

その「存在感」の代表的な要素として「感触性能」がある。

これは、外観の質感(高級感)や、シャッター音、ボタン

やレバーの操作感触、巻き上げ感触、オプション部品の

組み合わせ時の精密感、ファインダーの見え等多岐に及ぶ。

このうち、銀塩MF一眼レフ等では特にファインダーの見え

つまりMFのしやすさ(ピントの合わせ易さ)は重要であり

本ブログでの銀塩一眼レフの記事では、このファインダーの

項目だけ「感触性能」とは独立して評価をする事もある。

ただまあ、今時、銀塩MF一眼はもう実用的には厳しい状況

なので感触性能全般としてひっくるめて考えても良いだろう。

![c0032138_17445655.jpg]()

カメラボディはデザインや塗装の自由度の向上を狙って、

プラスチック成型品が増え、いわゆる「量産品」という

スタイルになってしまい、それまでのカメラにあった

「感触性能」は、殆ど無くなってしまった。

現在、デジタル時代においては、カメラは「消耗家電」で

あると言え、やはり「感触性能」は、殆ど存在しない。

「感触性能」は、元々カメラを長く愛用する為には必須の

要素であった、いわゆる「使い込まれた道具が手に馴染む」と

いった感覚に近い。

しかし、現代のデジタルカメラは長くは使えない。

デジタル技術の進歩の速さにより、どんなに優れたカメラで

あっても、発売後10年もすれば周囲の新製品に比べて仕様的

に大きく見劣りしてくる(=仕様老朽化寿命、前述)

あまりに古いデジカメを使っていたら、下手をすれば変人扱い

ともなってしまう。

![c0032138_17445559.jpg]()

性能であるとは言える。

しかし、銀塩カメラを知らない新規ユーザー層には、かつて

こうした「感触性能」に優れたカメラが沢山存在していた

事は知ってもらいたいし、それは、そうしたカメラを実際に

手に触れてみる機会があれば、誰にでも容易に理解できる事

だと思う。現代のカメラとは「モノ」としての存在感が

格段に異なるのだ。

具体的に本ブログでの「銀塩一眼レフ・クラッシックス」

で紹介した感触性能に優れる銀塩一眼レフには以下がある。

PENTAX LX (1980年,銀塩一眼第7回記事)

NIKON F3 (1980年,同第8回記事)

CANON New F-1 (1981年,同第9回記事)

MINOLTA α-9 (1998年,同第23回記事予定)

![c0032138_17451349.jpg]()

旗艦機(最高級機)である。この時代のカメラ設計思想が

感触性能を高める事で付加価値を得ようとしていた事が

良くわかる。

また、私は未所有であるが、ライカM3(1954年)および

ライカM6(1984年)のレンジファインダー機も感触性能が

高いカメラとして著名である。

それから、1990年代の銀塩高級コンパクトの中にも感触性能

が高い機種が存在する(それが付加価値=高価格の理由、

となっていた為)

★アダプター耐性(適性)

独自用語。

これはミラーレス機(および一部のデジタル一眼レフ)に

おける評価項目だ。

ミラーレス機では一眼レフにあったミラーBOXが存在せず、

フランジバック長(センサー面からマウント面までの距離)

を短く出来る為、およそありとあらゆる銀塩時代の古い

マウント用の「マウントアダプター」(以下、アダプター)

を製造する事が可能であり、この事が2010年代前半に

「第二次中古レンズブーム」を巻き起こした、つまり、

最新のミラーレス機に40年も50年も前のオールドMFレンズ

を自在に装着して、その個性的な写りを楽しむ事が出来る

ようになった訳だ。

![c0032138_17451382.jpg]()

「ミラーレス・マニアックス」を展開し、そこでは

延べ320本におよぶ新旧様々なレンズをミラーレス機に

装着して実写紹介している。

その記事執筆中に沢山のミラーレス機で実写して気付いた

事だが、アダプターを使用した際に、使い易いカメラと

使い難いカメラの差が結構大きかった事実だ。

つまり、アダプターを物理的に装着できる、という点では

殆どのミラーレス機は同等の性能ではあるが、実際に撮影

する際には、MFレンズで写真を撮る為の機能・性能や

操作性、操作系にカメラ毎に大差があるという意味である。

ごく簡単な例を2つ程あげるが、第一にMFでのピント合わせ

である、これは高精細なEVFを搭載していて、かつ何らかの

MFアシスト機能(ピーキング、拡大等)を備えている必要が

あるが、ピーキング機能は、その輪郭抽出精度がカメラに

よりまちまちであり、実用的では無い機種もある。

また拡大機能は、拡大・縮小操作や拡大枠の位置変更の

操作全般、つまり「(拡大)操作系」が優れている機種と、

それが劣っている機種が存在するのだ。

第二の例としては、ダイヤルの機能がある。MFレンズでは

通常、絞り環はレンズ側にあり、それを操作するのだが、

この時、ミラーレス機用純正レンズでは有効であった、

ボディ側の絞り操作の為のダイヤルは不要になってしまう。

ここに他の機能、たとえば露出補正やISO感度調整等を

割り振ると無駄の無い操作系が出来上がるのだが、それが

可能な機種と、全く何の機能もアサインできず、ダイヤルが

完全に無駄になって遊んでしまう機種が多数存在するのだ。

他の例も様々あるが、冗長になるので割愛する。

すなわち「アダプター耐性(適性)」とは、アダプターを

使用し、純正以外の他マウントレンズを使った際に、

いかに使いやすいか否か?という評価を行う為の用語である。

★レンズ設計コンセプト

やや一般的な独自用語。

ここでは「レンズ構成が何群何枚である」等の光学設計の

話をする訳ではなく、広い意味での、レンズの設計思想に

ついてである。

最初に簡単な例を挙げれば、マクロレンズは近接撮影時に

最良の画質が得られるように設計されているが、一般の

レンズは無限遠で最良な画質になるように意図されている。

![c0032138_17451232.jpg]()

進化してはいるが、元々レンズの設計は百数十年も前から

技術者が手計算でこれを行っていたものだ。

その際、様々な収差などのレンズの弱点をすべて取り除いた

完璧なレンズの設計は難しい。技術的な進歩(例、非球面

レンズや、異常低分散ガラス、コーティングの進歩)も

勿論あるのだが、それ以前に、そのレンズの用途を想定し

どこに重点を置いて高品質を得るか?というコンセプトが

存在する。逆に言えば、重点を置かない部分は犠牲になっても

やむを得ないという設計思想だ。

具体例としては、天体望遠鏡用のレンズは、長い焦点距離

においても色収差を低減(アポ)、また球面収差を低減

する(はっきり星が見える)を目的とした設計であるが、

その代償として画面周辺部の画質が低下したり、背景ボケ

が汚くなったりする(像面湾曲)ただ、天体望遠鏡では

画面周辺の画質や、背景ボケ質は殆ど無関係であるから

そういう設計思想が合理的な訳だ。

写真用レンズでは、本シリーズ第5回記事「平面マクロ」

が代表的であろうか。

現代のレンズでも、設計コンセプトは勿論ある。

例えば、小型軽量で安価なミラーレス機に対して、高画質を

狙ったばかりに肥大化して重厚長大で高価なレンズ等は

アンバランスである。多少の細かい性能は犠牲にしても、

小型軽量で安価なものがミラーレス機用には嬉しい訳だ。

完璧なレンズは存在しないし、仮に殆どの収差を排除して

高性能化を狙っても、必ず「大きく重く高価」という弱点が

のしかかる。だけど、そういうレンズが不要だという訳では

なく、例えば業務撮影等で必要になる場合もあるだろう。

しかし一般(趣味)撮影で、重厚長大なレンズを持ち歩く

わけにはいかない、ハンドリング性能が悪いし、高価な故に

厳しい撮影環境(雨天等)での使用に躊躇や制限も出でくる。

結局、ユーザー側としては、レンズを購入時に、その

「レンズ設計コンセプト」をよく理解し(注:それは簡単な

事では無いが、スペック等を熟読したり、多数の試写を行えば

特徴等が経験的に見えてくるであろう)その製品コンセプトが

ユーザー自身のどのような利用目的(注:同一のユーザーでも、

利用目的が複数の場合も当然ある)に上手く合致するかどうかを

良く見極めて、レンズを購入する必要がある。

ただ単に「高性能だと評判の良い高価なレンズを1本持って

いれば済む」という話では無いのだ・・

★焦点距離10倍の法則

やや一般的な用語。

これは単純な話である。

各種交換レンズにおいて「最短撮影距離」というスペック

が存在するが、それは「レンズの実焦点距離の10倍以内が

望ましい」という法則(評価基準)だ。

![c0032138_17451268.jpg]()

自由度(様々なアングルで撮影できる)を確保する為には

この性能はとても重要である。

例としては、20mmの広角レンズの場合は、最短撮影距離は

20cm以下が望ましい。また、100mmの中望遠レンズでは

1m以下が望ましい。これらは、単位のmmをcmに変えれば

計算や判断が容易だ。(例:135mmレンズは135cm以下)

また、ズームレンズの場合は、最広角側(ワイド端)の

焦点距離と最短撮影距離を比較してチェックすれば良い。

![c0032138_17452729.jpg]()

(高さの位置)の制限が大きくなる。

簡単な例を挙げれば、135mm望遠レンズで最短撮影距離が

所望する1.35mではなく、2m以上もあったならば、もう

そのレンズでは遠くから「水平位置」でしか撮影できない。

上から撮りたい、下から撮りたい、というニーズがあっても

対応不能なのだ。だが、同じ135mm望遠でも最短撮影距離が

70~80cm台という優秀なレンズもあり、これらであれば、

草花や昆虫等を上から見下ろして撮る事も可能になる。

余談だが、「最短撮影距離」は、センサー(フィルム)面

からの撮影距離を示す。

これは、レンズ最前部から被写体までの距離を表す

「ワーキング・ディスタンス」(以下WD)とは意味が異なる。

最短撮影距離が短いレンズでレンズ全長が長い場合は、

WDはかなり短くなる。WDを短く出来ることは長所も短所も

あり、撮影の用途によってはWDを意識する必要がある。

たいていの交換レンズのスペックでは「最短撮影距離」

のみの記載であり、WDは書かれていない。

この場合、概算だが、

最短撮影距離-レンズ全長(鏡筒長)-フランジバック長

でWDを求める事ができる。

より簡単には、最短撮影距離で撮影し、レンズ先端から

被写体までの距離をメジャー(物差し)等で測ってみれば

わかる。

![c0032138_17452762.jpg]()

最短撮影距離ではなくWDを記載している場合がある。

「レンズ前1cmから撮影可能」といった調子である。

こちらの記載の方が、最短撮影距離10cmという表記より

高性能に見える、という話なのかもしれないが、混乱する。

スペック記載上のルールが存在していないのだろうか?

まあ、前述のように、WDが短い事は撮影目的によって良し悪し

あるので良くそれを認識する必要がある。

ちなみに余談だが、RICOH 初代GR Digital(2005年)は

WDの極めて短いカメラであったが、私は料理の「酢豚」を

撮ろうと凄い近接撮影をして、料理に突っ込んでしまい

レンズバリアー(フタ)が油分で閉まらなくなって、

やむなく修理に出した事がある。WDが短いレンズは要注意だ。

★高付加価値型レンズ

独自用語。

2010年代前半、スマホやミラーレス機の台頭により、

一眼レフ市場は縮退した。2010年代後半になって売上高は

若干持ち直した模様だが、これはカメラを高価格化して

販売台数の減少を価格上昇で支えている状況であった。

一眼レフ用交換レンズ市場も同様だ、数が出なければ

値段を上げるしか無い。ただ、単純に値上げする訳には

いかない、ユーザーはその点(便乗値上げ)には敏感だ。

そこで交換レンズ(カメラも同様)だが、「付加価値」を

つけていく必要がある。付加価値とは、ユーザーから見れば

製品を買いたいと思う魅力であり、メーカーから見れば

利益を上げる為の要素である(悪い言葉で言えば値上げの

理由でもある)これは市場縮退の現状でカメラビジネスを

維持して行く為には必須であり、「そういう市場構造である」

という点はユーザー側も理解(納得)しておく必要がある。

高付加価値化は、カメラ本体の場合には「超絶性能」

(本シリーズ第1回記事参照)と。ごく最近のミラーレス機

の全社一斉のフルサイズ化が代表的であるが、レンズの

場合は出来る事は限られている。

![c0032138_17452847.jpg]()

1)超音波モーター等を搭載しAF速度、AF精度を高める。

2)手ブレ補正機能を入れ、ユーザーの不安を解消する。

(注:手ブレ補正機能は、実際のその撮影上の効果よりも、

ユーザー側が手ブレを過剰に恐れる事への対応が主だ)

3)超高画素時代に対応した、高解像力のレンズを設計する。

(注:現時点の一眼レフ性能では、まだこの対応は時期的に

早過ぎる、そこまでピクセルピッチが小さくは無いからだ)

4)諸収差の多くを出来るだけ補正した設計とする。

5)魅力的な独自のスペックのレンズを開発する。

(例:大口径、高倍率ズーム、超マクロ、小型軽量化、

アポダイゼーション、防水、等)

これらの「付加価値」により、その機能を必要とするユーザー

にとっては、高価であってもそのレンズを購入したいという

動機になる。

しかし、ここには重要なポイントがあって「その機能を

必要とするかどうか」という部分である。

なんでもかんでも、どんなレンズにも超音波モーターや

手ブレ補正を入れれば良いというものでは無い、例えば

超広角レンズでは、被写界深度が深く、AF精度はあまり

問題にならないし、手ブレもしにくいので、それらの機能は

不要である。

また、マクロレンズでは殆どの場合MF撮影だし、近接時の

被写体ブレは、現代の手ブレ補正機能では防げないので、

そうした機能は不要だ。

![c0032138_17452740.jpg]()

ピッチ等)やローパスフィルターの有無等によっては適切な

効果が得られず、逆にモアレ等が発生するリスクもあるし、

あるいは被写体の状況によっては、あまりに解像力が高い

のも逆効果だ(例:女性ポートレートや花の撮影等)

結局上記1)~4)の付加価値は、ユーザーの必要とする

撮影状況や、カメラ仕様、被写体の種別によっては、

あまり効果的では無いケースも多々ある。

それで価格が高いというのは、ユーザーから見た課題だ。

![c0032138_17452763.jpg]()

あえて付加価値の低い(余計な機能が無い)旧製品の中古を

狙う場合も多々あるが、ユーザーが皆こうした「えげつない」

購入法をしたら、新製品が売れず、それこそカメラ(レンズ)

市場が崩壊してしまう(汗)

だからまあ、あくまで「最新のものは良いものだ」という

風にしか世間では言わない事が、ある意味、近年の業界に

おける暗黙の了解であるようにも感じられる。

結局、ここをどう判断するかは、ユーザー次第であろう。

ちなみに付加価値の5)独自スペック(特殊機能)は、

私から見ると、とても大きな付加価値であり、近年に

購入したレンズは、たいていこのようなレンズばかりだ。

なお、デジタル一眼レフ用交換レンズ群の高付加価値化

が難しくなってきた(もうやる事が無い)近年において

その限界を打破する為の方策としても、2018年秋からの

各社ミラーレス機のフルサイズ化戦略がある。

これらの新機種は殆どが新マウントである為、ユーザーは

新規のフルサイズ機専用レンズを購入する事を、ある意味

「強要されてしまう」訳だ。高価なそれらは自動的に値上げ

の理由とする事ができる。(そこまで一眼レフ市場の縮退

は切迫した状況なのだろう、新型レンズの中古品は、旧来

よりもなかなか出て来ない、つまり売れていないと思われる)

まあこの事をユーザー層がどう解釈するかは、人それぞれ

であろう。新機種を魅力的と感じるならば、購入して市場を

潤して貰えれば良い訳だし、勿論、高価すぎる製品を不条理

だと思えば、買わなければ済む話だ。

---

次回記事に続く・・

写真関連用語」を解説するシリーズ記事。

おいて必要な撮影機材を使用・購入する上で知っておくべき、

様々な独自用語や概念を説明していく。

ではまず、サブカテゴリー「機材評価」から始める。

----

<機材評価>

★ハイコスパ

一般用語、ただし評価の基準は難しい。

これはすなわち「コスト・パフォーマンスが良い」という

意味で、あらゆる市場分野で使われる一般用語だ。

(製品はもとより、サービスや飲食等、様々)

ただ、他分野で「高コスパ」「コスパが良い」等の話を

聞いていると「同等の体裁の他の商品より値段が安い」

と言う観点のみに言及されているケースが多いように感じる。

コスパを知るには「パフォーマンス」つまり、その商品の

性能・機能・品質・味、等を絶対的に評価する事が必須だ。

たとえ他商品と同等の体裁であっても、基本的な性能、仕様や

味、内容などが劣っていたら、コスパが良いとは言い難い。

また、カメラのような「実用兼趣味的要素」を持つ製品では

ユーザー側のその利用目的は実に様々である。

また、それを使う為の技能(スキル、レベル)も様々であろう。

だからパフォーマンス評価は、「人それぞれ」になる可能性が

極めて高く、定量化した評価は非常に難しい。

レンズにおいては、その製品の使用目的に応じた多項目

(5~10項目)かつ多面的なパフォーマンス評価を行う

事がある。

勿論、技術や仕様等では、市場や時代背景を加味した評価も

必須だ(例:バブル崩壊直後では、華美なスペックの製品が

売れなくなってしまった、だからその時代の高機能一眼レフ

等はユーザーからは魅力を感じ難い)

一般的である。これらの場合、勿論価格は安くなる。

しかし「だからコスパが良い」と単純に思うのは早計であり、

”古くなりすぎて実用価値が無い”(=他の新製品に比べて、

大幅に仕様が見劣りする等)”自身の利用目的に合わない”

とかいった場合には、いくらその製品を安価に入手出来たと

しても「コスパが悪い」と見なさざるを得ないであろう。

ここは複雑だ、単純に「コスパの良し悪し」を判断するのは

とても難しい。できるだけ多方面から絶対的な価値感覚で

仕様等を評価する事がまず必然であるが、それがユーザー側

の状況(使用目的や、使いこなせるかどうか)は、また別の

問題である。

★マニアック度

一般用語だが、ちゃんとした定義は無いと思う。

本ブログ(というか私の)カメラ関連機材購入の上で、

最も高いモチベーション(機材を欲しいと思う理由)の

評価項目がこれである。

がありうるが、私の場合には以下のように定義している。

・他に類を見ない唯一(かそれに近い)の仕様の製品である。

・特定の用途や目的に向け、非常に尖った製品コンセプト

を持つ事。

・あるいは特定の用途や目的を実現する機構や機能が

これまで誰も挑戦していなかった独自のアプローチや

特殊な技術等を採用している事。

・一般ユーザーから注目されず、他に誰も欲しいと言わない

(持っていない)製品である。

私の定義は、だいたいこんな感じであろうか・・、つまり

独自性(ユニークさ)がとても強い製品の事を示している。

ところが、一般的な「マニアック度」の定義は、ややこれとは

異なるように思える。一般論では、高価で誰も買えないような

商品を買う事であったり、珍しい限定品を欲しがるような風潮

を差すかも知れない。

そのあたりはユーザーの志向によるものであり、どれが正解か

という議論は意味を持たない。あるいは他の志向の批判すらも

可能であり、独自性の強いものに対しては「エキセントリック」

つまり、”風変わり”、”物好き”という反論も可能だろうし、

高価なものを買う風潮には「ブルジョア主義」という反論も、

また、限定品とかは「コレクター志向」と言う風にも言える。

まあ、だけど、どの「主義」も単なる趣向の方向性の差異に

過ぎない、何か特定の趣味あるいは自身が志向する部分を

突き詰めて行く際に、気持ちを維持する「モチベーション」

が必ず必要だ、それが無いと途中で終わってしまう。

そうやって様々な事柄を中途半端に終わらせたく無い為、

自身の信じる方向性に従って行動する訳だ。

まあ、それが「マニア道」であろう。

ちなみに、私が定義するマニアック度が強いレンズ製品の

例としては、以下がある。

・マニアックな交換レンズ

超大口径レンズ(開放F0.95等)

アポダイゼーションレンズ(STF,APD等)

大口径望遠レンズ

超広角レンズ、超望遠レンズ

ロシア・東欧製レンズ全般

特殊レンズ(ティルト、シフト、ソフト、ピンホール、

魚眼、収差系(ぐるぐるボケ等)、特殊描写、超マクロ等)

トイレンズ全般

多数で紹介しきれなかった。まあマニアックな物ばかりを

買っているので、そうなってしまうのであろう。

なお、それらはただマニアックだけではなく、特定の用途に

おいて極めて高性能であるという特徴を持つ機材が大半だし、

かつ、有名ブランド製品等で、むやみに値段だけ高いものも

少なく、ハイコスパである場合が殆どだ。

カメラを含めた個々の製品の詳細は、たいてい何処かの

記事で紹介済みなので、適宜それらを参照されたし。

★仕様老朽化寿命

独自用語。

デジタル技術の進歩が速いのはご存知の通りである。

(デジタル)カメラ界も例外では無いが、近年の例で

特に進化の速度が速いと感じたのは、2009年頃~

2013年頃でのミラーレス機(ミラーレス一眼)の市場

であった。

各社から毎年のように新機種がリリースされ、モデル名は

あっと言う間にVer.5やVer.6とかにもなった。

され、旧機種は急激に見劣りするようになる。

中古市場での相場下落も同様で、僅か2年程前の機種が

1万円台で購入できるなど、まるで「新機種で無いと

カメラ(ミラーレス機)にあらず」という様相であった。

だが、ここで良く注意して見ると、旧機種の中でも

もともと高スペックであったり、後継機では廃されて

しまった独特の機能を搭載していたり、あるいは操作系等

を含めた仕様バランスが良く、旧機種でも趣味撮影における

実用レベルでは何ら問題ない機種もいくつかあった。

そこで、本ブログでのミラーレス機の評価においては

「仕様老朽化寿命」という項目を設け、すなわち

「後継機に対して、どれだけ見劣りせずに長く使う事が

出来るか?」という要素を点数化していた。

だだ、その評価項目が優れていたミラーレス機の数は

さほど多くは無く、

PANASONIC DMC-G1 (2008年)

SONY NEX-7(2012年)

OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited(2015年)

の僅か3機種だけであった。

(次点として、DMC-G6(2013)、E-M1(2013)も悪く無い)

項目は無い、それは一眼レフでは、私が「第三世代」と

定義している時代(2007~2009年頃)の機種であれば

もう実用的には十分の性能を持つと思われ、それ以降の

機種は、高付加価値化や超絶性能の追加などで、ある意味

「不要なまでのカタログスペックを搭載している」と見ている

からである。

具体的にはNIKON D300(2007年)やCANON EOS 7D(2009年)

の性能があれば、私としては十分だ。

事実、2010年代中頃迄、これらの機種は、実用撮影(業務・

依頼撮影)にずっと主力機として役立っていた。

さすがに「仕様老朽化寿命」が来てしまう。

両カメラも2010年代後半には後継機にリプレイス(交替)

している状態だが、これらの旧機種は雨天等の過酷な

撮影環境においては、いまだ現役バリバリである。

なお、これまでのデジタル一眼レフ時代(2000年代~

2010年代)の機種は個別に「仕様老朽化寿命」を決めず、

いずれも「発売後10年を目安」として後継機に代替する

事としている。

ただ、2010年代後半の「超絶性能機」に関しては、

10年を超えても「仕様老朽化寿命」が来ずに、持ちそうな

気もしている。どうみても過剰なスペックだからだ・・

(注:これは販売側でもわかっている事だろう。だからこそ

これらをもう無理にスペックアップさせようとはせず、

2018年秋から示し合わせたように各社一斉に、フルサイズ・

ミーラレス機への戦略転換を図ったのであろう。

その是非は現時点ではなんとも言えない、今後の市場の

動向が、その評価を下すと思う。ただ、私はその戦略には

乗らない事は既に決めている、コスパが悪すぎるからだ)

★感触性能

やや一般的な用語。

銀塩時代の一眼レフやレンジ機は、勿論写真を撮る為の

「道具」であったのだが、その性能・機能や使い勝手(操作性)

に加えて、道具としての「存在感」も期待されていた。

その「存在感」の代表的な要素として「感触性能」がある。

これは、外観の質感(高級感)や、シャッター音、ボタン

やレバーの操作感触、巻き上げ感触、オプション部品の

組み合わせ時の精密感、ファインダーの見え等多岐に及ぶ。

このうち、銀塩MF一眼レフ等では特にファインダーの見え

つまりMFのしやすさ(ピントの合わせ易さ)は重要であり

本ブログでの銀塩一眼レフの記事では、このファインダーの

項目だけ「感触性能」とは独立して評価をする事もある。

ただまあ、今時、銀塩MF一眼はもう実用的には厳しい状況

なので感触性能全般としてひっくるめて考えても良いだろう。

カメラボディはデザインや塗装の自由度の向上を狙って、

プラスチック成型品が増え、いわゆる「量産品」という

スタイルになってしまい、それまでのカメラにあった

「感触性能」は、殆ど無くなってしまった。

現在、デジタル時代においては、カメラは「消耗家電」で

あると言え、やはり「感触性能」は、殆ど存在しない。

「感触性能」は、元々カメラを長く愛用する為には必須の

要素であった、いわゆる「使い込まれた道具が手に馴染む」と

いった感覚に近い。

しかし、現代のデジタルカメラは長くは使えない。

デジタル技術の進歩の速さにより、どんなに優れたカメラで

あっても、発売後10年もすれば周囲の新製品に比べて仕様的

に大きく見劣りしてくる(=仕様老朽化寿命、前述)

あまりに古いデジカメを使っていたら、下手をすれば変人扱い

ともなってしまう。

性能であるとは言える。

しかし、銀塩カメラを知らない新規ユーザー層には、かつて

こうした「感触性能」に優れたカメラが沢山存在していた

事は知ってもらいたいし、それは、そうしたカメラを実際に

手に触れてみる機会があれば、誰にでも容易に理解できる事

だと思う。現代のカメラとは「モノ」としての存在感が

格段に異なるのだ。

具体的に本ブログでの「銀塩一眼レフ・クラッシックス」

で紹介した感触性能に優れる銀塩一眼レフには以下がある。

PENTAX LX (1980年,銀塩一眼第7回記事)

NIKON F3 (1980年,同第8回記事)

CANON New F-1 (1981年,同第9回記事)

MINOLTA α-9 (1998年,同第23回記事予定)

旗艦機(最高級機)である。この時代のカメラ設計思想が

感触性能を高める事で付加価値を得ようとしていた事が

良くわかる。

また、私は未所有であるが、ライカM3(1954年)および

ライカM6(1984年)のレンジファインダー機も感触性能が

高いカメラとして著名である。

それから、1990年代の銀塩高級コンパクトの中にも感触性能

が高い機種が存在する(それが付加価値=高価格の理由、

となっていた為)

★アダプター耐性(適性)

独自用語。

これはミラーレス機(および一部のデジタル一眼レフ)に

おける評価項目だ。

ミラーレス機では一眼レフにあったミラーBOXが存在せず、

フランジバック長(センサー面からマウント面までの距離)

を短く出来る為、およそありとあらゆる銀塩時代の古い

マウント用の「マウントアダプター」(以下、アダプター)

を製造する事が可能であり、この事が2010年代前半に

「第二次中古レンズブーム」を巻き起こした、つまり、

最新のミラーレス機に40年も50年も前のオールドMFレンズ

を自在に装着して、その個性的な写りを楽しむ事が出来る

ようになった訳だ。

「ミラーレス・マニアックス」を展開し、そこでは

延べ320本におよぶ新旧様々なレンズをミラーレス機に

装着して実写紹介している。

その記事執筆中に沢山のミラーレス機で実写して気付いた

事だが、アダプターを使用した際に、使い易いカメラと

使い難いカメラの差が結構大きかった事実だ。

つまり、アダプターを物理的に装着できる、という点では

殆どのミラーレス機は同等の性能ではあるが、実際に撮影

する際には、MFレンズで写真を撮る為の機能・性能や

操作性、操作系にカメラ毎に大差があるという意味である。

ごく簡単な例を2つ程あげるが、第一にMFでのピント合わせ

である、これは高精細なEVFを搭載していて、かつ何らかの

MFアシスト機能(ピーキング、拡大等)を備えている必要が

あるが、ピーキング機能は、その輪郭抽出精度がカメラに

よりまちまちであり、実用的では無い機種もある。

また拡大機能は、拡大・縮小操作や拡大枠の位置変更の

操作全般、つまり「(拡大)操作系」が優れている機種と、

それが劣っている機種が存在するのだ。

第二の例としては、ダイヤルの機能がある。MFレンズでは

通常、絞り環はレンズ側にあり、それを操作するのだが、

この時、ミラーレス機用純正レンズでは有効であった、

ボディ側の絞り操作の為のダイヤルは不要になってしまう。

ここに他の機能、たとえば露出補正やISO感度調整等を

割り振ると無駄の無い操作系が出来上がるのだが、それが

可能な機種と、全く何の機能もアサインできず、ダイヤルが

完全に無駄になって遊んでしまう機種が多数存在するのだ。

他の例も様々あるが、冗長になるので割愛する。

すなわち「アダプター耐性(適性)」とは、アダプターを

使用し、純正以外の他マウントレンズを使った際に、

いかに使いやすいか否か?という評価を行う為の用語である。

★レンズ設計コンセプト

やや一般的な独自用語。

ここでは「レンズ構成が何群何枚である」等の光学設計の

話をする訳ではなく、広い意味での、レンズの設計思想に

ついてである。

最初に簡単な例を挙げれば、マクロレンズは近接撮影時に

最良の画質が得られるように設計されているが、一般の

レンズは無限遠で最良な画質になるように意図されている。

進化してはいるが、元々レンズの設計は百数十年も前から

技術者が手計算でこれを行っていたものだ。

その際、様々な収差などのレンズの弱点をすべて取り除いた

完璧なレンズの設計は難しい。技術的な進歩(例、非球面

レンズや、異常低分散ガラス、コーティングの進歩)も

勿論あるのだが、それ以前に、そのレンズの用途を想定し

どこに重点を置いて高品質を得るか?というコンセプトが

存在する。逆に言えば、重点を置かない部分は犠牲になっても

やむを得ないという設計思想だ。

具体例としては、天体望遠鏡用のレンズは、長い焦点距離

においても色収差を低減(アポ)、また球面収差を低減

する(はっきり星が見える)を目的とした設計であるが、

その代償として画面周辺部の画質が低下したり、背景ボケ

が汚くなったりする(像面湾曲)ただ、天体望遠鏡では

画面周辺の画質や、背景ボケ質は殆ど無関係であるから

そういう設計思想が合理的な訳だ。

写真用レンズでは、本シリーズ第5回記事「平面マクロ」

が代表的であろうか。

現代のレンズでも、設計コンセプトは勿論ある。

例えば、小型軽量で安価なミラーレス機に対して、高画質を

狙ったばかりに肥大化して重厚長大で高価なレンズ等は

アンバランスである。多少の細かい性能は犠牲にしても、

小型軽量で安価なものがミラーレス機用には嬉しい訳だ。

完璧なレンズは存在しないし、仮に殆どの収差を排除して

高性能化を狙っても、必ず「大きく重く高価」という弱点が

のしかかる。だけど、そういうレンズが不要だという訳では

なく、例えば業務撮影等で必要になる場合もあるだろう。

しかし一般(趣味)撮影で、重厚長大なレンズを持ち歩く

わけにはいかない、ハンドリング性能が悪いし、高価な故に

厳しい撮影環境(雨天等)での使用に躊躇や制限も出でくる。

結局、ユーザー側としては、レンズを購入時に、その

「レンズ設計コンセプト」をよく理解し(注:それは簡単な

事では無いが、スペック等を熟読したり、多数の試写を行えば

特徴等が経験的に見えてくるであろう)その製品コンセプトが

ユーザー自身のどのような利用目的(注:同一のユーザーでも、

利用目的が複数の場合も当然ある)に上手く合致するかどうかを

良く見極めて、レンズを購入する必要がある。

ただ単に「高性能だと評判の良い高価なレンズを1本持って

いれば済む」という話では無いのだ・・

★焦点距離10倍の法則

やや一般的な用語。

これは単純な話である。

各種交換レンズにおいて「最短撮影距離」というスペック

が存在するが、それは「レンズの実焦点距離の10倍以内が

望ましい」という法則(評価基準)だ。

自由度(様々なアングルで撮影できる)を確保する為には

この性能はとても重要である。

例としては、20mmの広角レンズの場合は、最短撮影距離は

20cm以下が望ましい。また、100mmの中望遠レンズでは

1m以下が望ましい。これらは、単位のmmをcmに変えれば

計算や判断が容易だ。(例:135mmレンズは135cm以下)

また、ズームレンズの場合は、最広角側(ワイド端)の

焦点距離と最短撮影距離を比較してチェックすれば良い。

(高さの位置)の制限が大きくなる。

簡単な例を挙げれば、135mm望遠レンズで最短撮影距離が

所望する1.35mではなく、2m以上もあったならば、もう

そのレンズでは遠くから「水平位置」でしか撮影できない。

上から撮りたい、下から撮りたい、というニーズがあっても

対応不能なのだ。だが、同じ135mm望遠でも最短撮影距離が

70~80cm台という優秀なレンズもあり、これらであれば、

草花や昆虫等を上から見下ろして撮る事も可能になる。

余談だが、「最短撮影距離」は、センサー(フィルム)面

からの撮影距離を示す。

これは、レンズ最前部から被写体までの距離を表す

「ワーキング・ディスタンス」(以下WD)とは意味が異なる。

最短撮影距離が短いレンズでレンズ全長が長い場合は、

WDはかなり短くなる。WDを短く出来ることは長所も短所も

あり、撮影の用途によってはWDを意識する必要がある。

たいていの交換レンズのスペックでは「最短撮影距離」

のみの記載であり、WDは書かれていない。

この場合、概算だが、

最短撮影距離-レンズ全長(鏡筒長)-フランジバック長

でWDを求める事ができる。

より簡単には、最短撮影距離で撮影し、レンズ先端から

被写体までの距離をメジャー(物差し)等で測ってみれば

わかる。

最短撮影距離ではなくWDを記載している場合がある。

「レンズ前1cmから撮影可能」といった調子である。

こちらの記載の方が、最短撮影距離10cmという表記より

高性能に見える、という話なのかもしれないが、混乱する。

スペック記載上のルールが存在していないのだろうか?

まあ、前述のように、WDが短い事は撮影目的によって良し悪し

あるので良くそれを認識する必要がある。

ちなみに余談だが、RICOH 初代GR Digital(2005年)は

WDの極めて短いカメラであったが、私は料理の「酢豚」を

撮ろうと凄い近接撮影をして、料理に突っ込んでしまい

レンズバリアー(フタ)が油分で閉まらなくなって、

やむなく修理に出した事がある。WDが短いレンズは要注意だ。

★高付加価値型レンズ

独自用語。

2010年代前半、スマホやミラーレス機の台頭により、

一眼レフ市場は縮退した。2010年代後半になって売上高は

若干持ち直した模様だが、これはカメラを高価格化して

販売台数の減少を価格上昇で支えている状況であった。

一眼レフ用交換レンズ市場も同様だ、数が出なければ

値段を上げるしか無い。ただ、単純に値上げする訳には

いかない、ユーザーはその点(便乗値上げ)には敏感だ。

そこで交換レンズ(カメラも同様)だが、「付加価値」を

つけていく必要がある。付加価値とは、ユーザーから見れば

製品を買いたいと思う魅力であり、メーカーから見れば

利益を上げる為の要素である(悪い言葉で言えば値上げの

理由でもある)これは市場縮退の現状でカメラビジネスを

維持して行く為には必須であり、「そういう市場構造である」

という点はユーザー側も理解(納得)しておく必要がある。

高付加価値化は、カメラ本体の場合には「超絶性能」

(本シリーズ第1回記事参照)と。ごく最近のミラーレス機

の全社一斉のフルサイズ化が代表的であるが、レンズの

場合は出来る事は限られている。

1)超音波モーター等を搭載しAF速度、AF精度を高める。

2)手ブレ補正機能を入れ、ユーザーの不安を解消する。

(注:手ブレ補正機能は、実際のその撮影上の効果よりも、

ユーザー側が手ブレを過剰に恐れる事への対応が主だ)

3)超高画素時代に対応した、高解像力のレンズを設計する。

(注:現時点の一眼レフ性能では、まだこの対応は時期的に

早過ぎる、そこまでピクセルピッチが小さくは無いからだ)

4)諸収差の多くを出来るだけ補正した設計とする。

5)魅力的な独自のスペックのレンズを開発する。

(例:大口径、高倍率ズーム、超マクロ、小型軽量化、

アポダイゼーション、防水、等)

これらの「付加価値」により、その機能を必要とするユーザー

にとっては、高価であってもそのレンズを購入したいという

動機になる。

しかし、ここには重要なポイントがあって「その機能を

必要とするかどうか」という部分である。

なんでもかんでも、どんなレンズにも超音波モーターや

手ブレ補正を入れれば良いというものでは無い、例えば

超広角レンズでは、被写界深度が深く、AF精度はあまり

問題にならないし、手ブレもしにくいので、それらの機能は

不要である。

また、マクロレンズでは殆どの場合MF撮影だし、近接時の

被写体ブレは、現代の手ブレ補正機能では防げないので、

そうした機能は不要だ。

ピッチ等)やローパスフィルターの有無等によっては適切な

効果が得られず、逆にモアレ等が発生するリスクもあるし、

あるいは被写体の状況によっては、あまりに解像力が高い

のも逆効果だ(例:女性ポートレートや花の撮影等)

結局上記1)~4)の付加価値は、ユーザーの必要とする

撮影状況や、カメラ仕様、被写体の種別によっては、

あまり効果的では無いケースも多々ある。

それで価格が高いというのは、ユーザーから見た課題だ。

あえて付加価値の低い(余計な機能が無い)旧製品の中古を

狙う場合も多々あるが、ユーザーが皆こうした「えげつない」

購入法をしたら、新製品が売れず、それこそカメラ(レンズ)

市場が崩壊してしまう(汗)

だからまあ、あくまで「最新のものは良いものだ」という

風にしか世間では言わない事が、ある意味、近年の業界に

おける暗黙の了解であるようにも感じられる。

結局、ここをどう判断するかは、ユーザー次第であろう。

ちなみに付加価値の5)独自スペック(特殊機能)は、

私から見ると、とても大きな付加価値であり、近年に

購入したレンズは、たいていこのようなレンズばかりだ。

なお、デジタル一眼レフ用交換レンズ群の高付加価値化

が難しくなってきた(もうやる事が無い)近年において

その限界を打破する為の方策としても、2018年秋からの

各社ミラーレス機のフルサイズ化戦略がある。

これらの新機種は殆どが新マウントである為、ユーザーは

新規のフルサイズ機専用レンズを購入する事を、ある意味

「強要されてしまう」訳だ。高価なそれらは自動的に値上げ

の理由とする事ができる。(そこまで一眼レフ市場の縮退

は切迫した状況なのだろう、新型レンズの中古品は、旧来

よりもなかなか出て来ない、つまり売れていないと思われる)

まあこの事をユーザー層がどう解釈するかは、人それぞれ

であろう。新機種を魅力的と感じるならば、購入して市場を

潤して貰えれば良い訳だし、勿論、高価すぎる製品を不条理

だと思えば、買わなければ済む話だ。

---

次回記事に続く・・