所有しているデジタル一眼レフの評価を行うシリーズ記事。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回は2016年発売の「NIKON D500」を取り上げる。

レンズはTAMRON SP 45mm/f1.8 Di VC(MODEL F013)

(他記事では未紹介)を使用。

このシステムで撮影した写真を交えながら、本機D500の

特徴について紹介していこう。

本機を一言で表す、本シリーズ恒例の下世話な例えでは、

「真面目でお堅い学級委員長、または”お局的リーダー”

勉強や仕事は非常に出来るのだが、古風で頑固で、プライド

が高い一面もある為、あまりデートには誘いたくないタイプ」

と言う感じか・・

まあ、近年人気の、漫画/アニメ/実写映画の「ReLIFE」で

言えば、学級委員長の「日代(ひしろ)さん」タイプに

分類されるかも知れない。

「日代さん」は、性格がちょっと困ったものではあったが

まあ不思議的なキャラクターで、主人公の「海崎くん」も、

最後にはメロメロになってしまう。

さて、本機D500に、日代さん程の魅力はあるのだろうか?

それとも、やはり「性格が困ったカメラ」なのだろうか?

そのあたりを分析して行こう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まず、本機D500は、典型的な実用機(業務用途機)である。

この手のカメラの場合、ユーザー毎の使用目的により、

その評価も大きく変わってくる。

この問題は重要であり、近年のカメラはターゲット層を決めて

企画される場合も多い。WEBや雑誌での評価者は、例え専門家で

あったとしても、全ての撮影ジャンルに精通出来る筈も無い為、

自身の知る撮影技法や撮影分野のみで評価を行ってしまい、

狭い視点のみのレビュー記事になってしまう事が極めて多い。

(カメラのみならずレンズ評価も同様だ、85mm中望遠の評価は

美人モデルを雇っての作例ばかりで、レンズ性能よりもモデルに

目が行ってしまう。あるいは、安直に「撮れ高」を狙っている

悪印象もあり、レビューとして逆効果だ。それを嫌って85mm

レンズで鉄道写真を撮ったレビューも過去に見かけたが、それは

まず趣味性が強すぎるし、パンフォーカスなのでボケ質すら

何も見れなかった。それと、撮影もしないで、たた数値性能

だけを語っている評価記事などは参照する価値も無いであろう。

まあつまり「評価記事は参考になりにくい」という事である)

なお、本記事においては、D500に標準系レンズを装着し、

一般的な「趣味撮影」の範囲での写真を掲載している。

(注:この撮影スタイルは、本機の特性には合わないので

これに係わる弱点、たとえばMF性能等は、あまり気にしない

ようにしよう)

本機の購入動機であるが、私はNIKONの実用機としては、

近年ではD300(本シリーズ第9回)を使用していたが、その

機体は発売が2007年と古く、いわゆる「仕様老朽化寿命」

(持論では発売後10年迄)が来ている状況であった。

また、酷使により、動作もやや不安定になってきた、

実用(業務)撮影での主力機としては、さすがにもう厳しい。

・・と言う訳で、後継のNIKON実用機を探していたが、まあ

「D500が適切であろう」との判断となった。強力なAFおよび

ドライブ性能は、実用機としての必須要件であるからだ。

しかし一眼レフ市場縮退の時代での、例の「高付加価値戦略」

により、価格が高価すぎる状況であったが、中古相場が

下がりかけてきたタイミングで入手した次第である。

が、ドラゴンボート撮影でも多用した為、使用1年程で、

既に撮影枚数は3万枚を越えている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さてNIKON機の前記事、本シリーズ第17回でのNIKON Df

(2013年)は主に操作系の重欠点を理由とし、本シリーズ中

最低の評価点のデジタル一眼レフになってしまった。

アナログライク(似ている)な、格好良いカメラであるのに

残念な結果である(=美人なのでデートの相手には最高だが、

家事などは何も出来ないので、結婚はしたく無いタイプ)

ここでNIKON Dfの時代から、本記事D500までの期間の

NIKONのデジタル一眼レフの歴史を振り返っておこう。

(注:特に注釈が無い場合はフルサイズ機)

<2013年>

Df 高級機 アナログ操作系、D4エンジン、最高ISO20万

D610 中級機 リコールがあったD600の小改良機

D7100 中級機 DX(APS-C)機の最上位シリーズ機

D5300 普及機 DX機

D3300 入門機 DX機

<2014年>

D4S 最上位機 最高ISO40万

D810 高級機 3600万画素

D750 上級機 2400万画素

<2015年>

D7200 中級機 DX機

D5500 普及機 DX機

<2016年>

D5 最上位機 最高ISO320万、秒14コマの高速連写

D5600 普及機 DX機

D3400 入門機 DX機

D500 高級機 DX機 秒10コマ、最高ISO160万(本機)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17103533.jpg]()

この時代(第五世代)では、デジタル一眼レフの国内市場が

縮退している為、各社はラインナップを整理し、旧来の価格帯

別から、使用目的によりターゲット層を切り分ける方向性に

戦略転換している状況も見られるが、ニコンの場合は旧来通り、

価格帯により仕様を細かく差別化した段階的なラインナップを

継続している事が特徴だ。

特にAPS-C(DXフォーマット)のD四桁の機種群は、種類も多く、

モデルチェンジのサイクルも短く、カメラマニアの私ですら

各機種名(型番)は知っていても、それぞれの詳しいスペック

までは把握していない(汗) また、D三桁系のフルサイズ機

(600,700,800番台)も、同様に機種数が相当多い。

この時代のニコン機は、全体にフルサイズ機の比率が増えて

きた事、又、それらは高付加価値化戦略で価格が上昇している

事もポイントとなっている。

ただ、この後の時代(2017年以降)になってD850やD7500等、

これまでスペックを小出しにしてきた(=すなわち、モデル

チェンジが小改良に留まっていたり、低価格機では上級機との

差別化の為、性能や機能制限をかける傾向が強かった)

・・という状況から脱却し、より上位の機種と同等のスペック

を与える傾向が出てきている。

と言うのも、2015年より以降では、すでに各社がそのように

高性能なスペックを満載した上級機クラスの機種(一眼レフ、

ミラーレス機とも)を多数発売してきており、ニコンとしても、

それらのライバル他社に負けじと、これまで一種「出し惜しみ」

してきた高性能を搭載せざるを得なくなったのであろう。

それまでのニコンの戦略のように旗艦機級(Dヒト桁等)のみに

超絶的なスペックを与えて、下位の機種は制限された仕様では、

他社中高級機と勝負にならなくなってしまうからだ。

そもそも、一眼レフの販売数の減少は、そんなに悠長な状況

ではなく、抜本的な対策を行わないと市場が崩壊してしまう。

(注:この結果、D850等の好調で、ニコンはカメラ販売数の

減少を利益でカバーして、この期間、黒字転換したとも聞く。

まあ、メーカー側はそれで良いが、これは「ユーザー側の負け」

の状態だとも思う、つまりメーカー側が大きく儲かるような

機種は、コスパが良いとは言い難いのだ)

これらの傾向をもって、2015年以降の機種を「第六世代」

と呼ぶ可能性があるが、それは今後数年間の市場動向を見て、

その定義を決めていきたい。

特にNIKONにおいては、2018年秋にフルサイズミラーレス機

への新規参入(Z7/Z6)がある。これが「抜本的対策」なので

あれば、その影響による一眼レフ市場の変化は、ちょっと

今は予想が付かない状況だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17092702.jpg]()

さて本機D500だが、ちょうどその戦略転換のさなかの機種と

なっている。旗艦機D5では、最高感度ISO320万、超高速連写

(通常秒12コマ、ミラーアップで秒14コマ)等、超絶的な

スペックであるが、本機D500の場合でも、APS-C機ながら、

最高感度160万、高速連写秒10コマと、旗艦D5にさして

見劣りしない高性能を与えられている。

なお、より後年(2017年)の中級機D7500は、それ迄のD7000

シリーズとは異なり、最高感度160万、高速連写秒8コマと、

「出し惜しみしないスペック」となり、実用機としても

悪く無い性能となったので、本機の購入時には迷ったのだが、

D7500は中古価格がまだこなれておらず、加えてコスパが悪い

ようにも思えた(すなわち「メーカー側の戦略勝ち」の状態)

そして、これまでのD四桁機のモデルチェンジの早さも

思い起こして、購入を保留している。(ただし、いずれ

中古相場が下がってくれば、逆にコスパが良い機種と

なるので狙い目だ)

製品サイクルだが、本機D500の前のD三桁APS-C(DX)機は、

D300s(2009)とかなり古い。そのD300sはD300(2007)の

マイナーチェンジ版なので、実質的にはD300からD500は

約9年もの年月の隔たりがあった。

逆に言えば、DXのフラッグシップ(最上位)機は、滅多に

モデルチェンジしない、とも思われ、「仕様老朽化寿命が

長くなる」と踏んだ次第だ。

でも実の所、D300を使用していて、10年前の機種だから

古くてどうしょうも無いのか?と言えば、そういう事は無い。

D300の秒6コマの連写性能は悪くなく、実用機として十分だ。

ただ、D300の連写の問題点は、1つはカタログスペック迄の

連続連写性能が無く、46コマ程度で打ち止めになる事と、

それとISO感度を少しでも(800以上)高めると、とたんに

連続連写可能枚数が約12コマまで激減してしまう事であった、

本機D500ではISO感度を高めても連写性能が落ちる事は無い。

バッファメモリーの増強により、連続連写枚数も最大200枚

と多く、十分すぎる実用性能と言える。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17103529.jpg]()

本機では、記録メディアとしてSD系カードの他、XQDカードも

使用可能なデュアルスロット(二枚差し可)仕様だ。

勿論、読み書きが高速なXQDの使用が望ましいものの、

SDカード使用時でも連写性能の低下は発生しない。

(ただし、SDの書き込みには相応に時間がかかる。なお、この

書き込み処理は電源をOFFしてもバックグラウンドで継続される

し、連続撮影枚数が少ない又は間欠連写では、再度高速連写が

可能となる復帰時間に係わる性能低下は、SDでも殆ど無い)

・・なので、コスト高のXQDに拘る必要は無いと見て、

現状ではSDカードのみで使用している。

連写性能の話ばかりをしているが、ニコンの実用高速連写機

というのは、個人的にはどうしても必要とする機体なのだ、

私は銀塩時代末期にNIKON F5を使っていたが、銀塩での

高速連写機はフィルム枚数やコスト的に、実用上では相当に

無理があった。

デジタル時代の2000年前半、NIKON D2H(本シリーズ第1回)

を入手し、その快適な高速連写性能は様々な撮影シーンで

極めて重宝した。

ただ、D2Hの画素数は僅かに400万画素だ、さすがに現代に

おいては趣味的な撮影にしか使えない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17095568.jpg]()

・・という状況で、ここ数年はD300を使っていたのだが、

D300の仕様老朽化寿命により、SONY α77Ⅱ(本シリーズ

第18回)やCANON EOS 7D MarkⅡ(同第19回)に、

実用高速連写機の主軸が移り、NIKON機の出番が無くなって

来ていた。

カメラ本体の出番が無いと、当然、そのマウントのレンズも

出番が無くなってしまう。Fマウントレンズは多数所有して

いる為、どうしても母艦が必要なのだ。

が、本音を言うと、ニコン高級機は現代においては他社機に

比べ、操作系設計のビハインド(他社に対する遅れ)が酷い。

つまり、極めて使い難いカメラになってしまっている。

その究極は本シリーズ第17回のNIKON Dfであり、

Dfの「操作性・操作系」評価は、わずかに1点であった。

本機D500は、Dfとは設計コンセプトが異なるし、そもそも

開発した企業すら異なる(DfはNIKON社内開発では無い)、

まあD500はDfまでは酷くは無いが、メニュー構成や操作子の

配置等による操作性および操作系全般が劣っている事は確かだ。

現代でのニコン高級機の主力ユーザー層が、アマチュアで、かつ

シニア又はビギナー層な事が、ニコン機が保守的な操作系である

最大の原因である事は明白であるが、趣味撮影ならばともかく、

実用撮影分野において、この操作系の不合理さをどう捉えるか?

で、本機の評価が決まってくるであろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17103598.jpg]()

本機D500の長所だが、まずはドライブ性能・AF性能に優れる

点がある。ただ、ドライブ性能での秒10コマ、最大200枚は

現代となっては、他社機でも有り得るスペックだ。

AFの測距点数は153点と多いが、これとて、ダイナミックAF

設定で普段はセンター付近の測距点のみで使い、これを外した

動体被写体の際に、周囲の測距点でカバーできる、という

「保険」的な使い方以外では、この超絶仕様も実用上で

役に立つとは、あまり言い切れない。

なお、153の測距点中、任意に選べるのは55点のみだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17095534.jpg]()

AFやドライブ性能を高める事が本機の製品コンセプトであり、

確かに、それらは現代の水準ではトップクラスであると思える。

まあしかし、実用撮影における優位点は得られるが、

趣味撮影では勿論オーバースペックであると感じるので

(必要としない性能を持つカメラは当然コスパが悪くなる)

あくまで本機は、実用(業務)用途専用機と考えるのが良い。

なお、レリーズタイムラグ50mS(0.05秒)をうたっているが、

現代機の水準では確かにトップクラスに速い。

しかし、同じニコン機でもD2H(2003年)は全デジタル一眼

レフ中最速の37mSであり、さらに昔の機種をあげれば、

銀塩旗艦F2(1971年、銀塩一眼レフ第2回)は実に28mSと

本機の約半分だ(これは銀塩&デジタル一眼レフ中、

ペリクルミラー機を除いて最速だ)

それから、現代のミラーレス機では、本機の50mSより速い

レリーズタイムラグを持つ機種はいくらでもある。

さらに言えば、銀塩の「写ルンです」等は、直結機械式

シャッターにより、タイムラグは、ほぼゼロ秒だ。

まあ、本機の50mSは悪くは無い性能だが、世の中、上には

上が居るという事だ。

それにレリーズタイムラグよりも、人間の反応速度の方が

遥かに重要だ。ある瞬間で、ぴったりシャッターを切れない

ビギナー層では、いくらカメラが高速に反応しても意味が無い。

なお、本機D500の細かい仕様の紹介は割愛する、そういうのは

WEB上等、どこででも参照する事が可能だ。

それに、スペックだけを見て機材の良否を述べるスタンスは

好きでは無い。そういう視点ならば、極端に言えば、その

カメラを所有していなくてもレビュー記事等が書けてしまう。

勿論、所有してもいないカメラの本質的な良否など、わかる

筈が無いし、そもそも利用者が、どんな用途でどんな撮り方を

するかや、利用者側のスキルに応じて、評価など、いくらでも

変わってきてしまうのだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17103551.jpg]()

以下はカタログスペック等では読み取り難い特徴だ。

まずは連写中のミラーによる像消失時間が短い事、

連写中にも被写体を見れる時間が増える為、MFレンズで

連写中のMF操作も出来る。この特徴は本シリーズ第1回の

NIKON D2Hにも存在した長所だ。

(下写真のみD500でAi85/1.4のMFレンズを使用)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17092761.jpg]()

なお、近年の高速連写ミラーレス機では、ブラックアウト

しない事を特徴としている場合もあるが、それはほぼ全て

電子シャッター使用時の話であり、メカシャッター使用の

ケースでは無いので、要注意だ。

それから、ファインダー像を拡大する為の純正アクセサリー

「マグニファイング・アイピース DK-17M」が使用できる。

これは銀塩時代からのNIKON高級機の丸型ファインダー枠に

共通で使用できる優れたアタッチメントだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17103427.jpg]()

これは銀塩旗艦NIKON F3(1980年)あたりから40年間近く

の長期間の多くの機体で、ずっと互換性がある。

(昔から使っているボロボロの物を本機に装着した。

なお、DK-17Mの接眼部のゴムは、すぐ外れて紛失しやすい、

ゴム単体では売っておらず、あまり気にしない事が良さそうだ)

元々、本機D500はファインダー表示倍率が現代機の水準と

しては、やや高い(=1倍、フルサイズ換算0.67倍)が、

これでも銀塩MF機時代のファインダー(倍率0.8~0.9倍)

より性能的に劣るので、DK-17Mの使用で、やっと銀塩MF機

並みのスペックになる。ただし、標準スクリーンでは、

MF時のピントの山は掴み難い。

他の長所はあまり無い、カタログスペック上では高性能で

確かに実用性は高いが、個性的な特徴が無く「古風で頑固な

学級委員長」的に、遊び心や面白味がまるで無いカメラだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17095518.jpg]()

さて、本機D500の短所であるが、

まずは、あいかわらず連写時のシャッター音がうるさい事だ。

これはニコン一眼レフ全般の欠点であり、撮影環境によっては

重欠点となりうる(例:静かなイベントの撮影等)

ただ、従来の高速連写機(D2HやD300)とは音響周波数特性が

変わっていて、高域の耳障りな成分は若干緩和されている。

また、レンズ装着時、その種類によっては、機体内部の

シャッター機構の反響音・振動音が多少減少する模様だ。

(つまり、装着するレンズによりけりな要素も若干だがある)

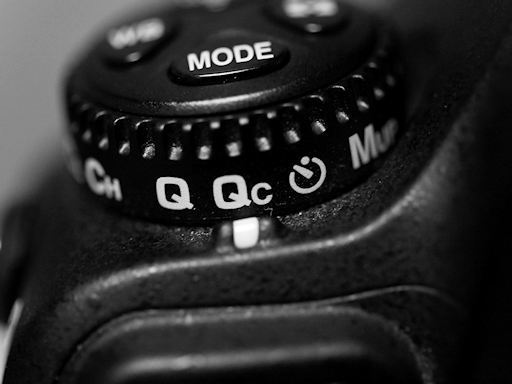

なお、静音撮影モード(Q,Qc)が存在するが、これを使っても

シャッター音自体の音量は小さくならない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17105035.jpg]()

静音モードは、ニコン機では1988年の銀塩旗艦機F4から搭載

されている機能であるが、それから約30年、いつの時代でも

ニコン機での静音は、メカ駆動系の音量ダウンや、機構動作

の低速化のみの効果で、シャッター機構自体のレリーズ音量

の低減には配慮が見られない。

特に、記者会見等のTV放送でニコン機のシャッター音のうるささ

が目立ち、会話が聞き取り難い程だ。この大きなシャッター音

は、ニコン機である事が明白で、非常に悪目立ちしている。

キヤノンではEOS-1HS(1989年)の大音量のシャッター音が

大顰蹙ものであったので、メーカー側も反省、続く1990年代に

「サイレントEOS」のコンセプトを掲げて速やかに対応した

のだが、ニコンでは旧来から現代まで全く配慮が見られない。

特に高速連写機F5,D2H,D300,D4,D5,本機D500で問題だが、

本当に設計側でこれらの機種を外に持ち出して高速連写をして

試しているのだろうか? 撮影する場所や状況によっては

クレームが来る事は間違いない。こうした問題もあるのか、

業務用途でニコン高級機を使用する全体的な比率が年々減って

来ていて、近年ではニコン高級機群は、アマチュアのビギナー

が主力のユーザー層になってきている状況が見受けられる。

なお、前述の「記者会見」やら「スポーツ競技撮影」において

特に海外の映像でニコン機の大音量シャッターが目立つのは

国内ではすでに報道用でのニコン機の利用が減り、海外では

依然ニコン機を使う事が多いのであろう、まあブランド名のみ

に着目し、実用性能を意識していないのかも知れない・・

まあ、そういう「現場の実情」をちゃんと理解、体験しない限り、

研究室の中で何枚か撮って試しているだけでは、決して分かり

得ない事なのだろうと思う。

また、本機では1000枚以上の大量撮影を行うと、フォルダー

が自動的に1000枚毎に更新されてしまう。これの効能は全く

不明であり、おせっかいで不要な機能だ。数千枚規模の撮影

では総撮影枚数がわからず不安だし、前の千枚のフォルダー

に戻って画像再生できるか?も良くわからないし、おまけに

この機能をOFFする事も出来ない。

まあ、少し前の時代では、CANON機やPENTAX機でも、こうした

不要な更新機能が入っていたが、現用フォルダーでしか再生

できない事も無かったし、そもそも現代では撤廃されている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17105189.jpg]()

それから、例によって「操作系」がまったくNGだ。

操作子の配置や動線、メニュー構成等が旧態依然とした

ままであり、旧来の機種群からほとんど改良点が無い。

これはメーカー側で重要な問題にしていないのだろうし

かつ、主要ユーザー層が保守的で「新規の操作系の搭載を

嫌う」という風潮がある事も理解はできるのだが・・

上記「シャッター音への配慮」と同様に、設計開発側が

多種多様な撮影環境においての様々な技法で、全く写真を

撮っていない状態でカメラを作っているように思えてしまう。

(特にトップメーカーのエンジニアは個人的用途で他社製品を

心情的に買い(使い)難く、他社製品の進化に疎くなってしまう。

同様に「NIKON党」ユーザー層も他社機に興味を持たない為、

他社製品との比較が出来ず、ユーザー意見も収集できない)

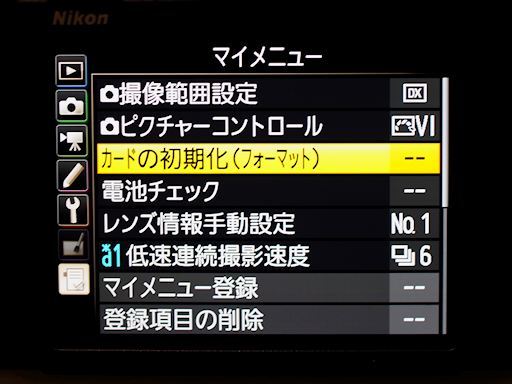

まあ、マイメニュー機能を使えば、少しだけメニューの

カスタマイズは可能だ。

余談だが、ニコン機では銀塩一眼レフ最大の「迷機」F70

(1994年)以降、稀に壊滅的に仕様(主に操作系の矛盾や

シャッター音量等)がNGである機種が発売されているが・・

そういう機体が平気で市場に出てきてしまうという事は、

メーカー内において「仕様検討会議」等を、しっかりと

行っているのかどうか?そのあたりが非常に疑問だ。

設計側に至らぬ部分があるのは、まあやむを得ない。

技術者が皆、写真撮影に精通しているとは限らないからだ。

でも、であれば、メーカーとして、そういったNG機体が市場に

出る事には何らかのシステムで歯止めをかけなければならない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17105187.jpg]()

さて、登録型メニューは、前々回ニコン記事のD300(2007)

でも既にできた事だし、CANONでも同様にEOS 7D(2009)頃の

時代から実装されていた機能である。

そして、これができた位では、操作系上での使い易さが

劇的に改善されるとは言い難い。

例えばPENTAX機やSONY機、PANASONIC機のように、コンパネ的

な設定値の直接変更型GUIと、かつ、その設定項目の自在編集

機能位は、今時のカメラでは出来て欲しいのだ。

なお、マイメニューには、いくつかの登録不可な項目があって

不条理かつ不便だ(例:AUTO-ISOでの低速限界設定、等。

これは業務撮影で望遠主体となる際等、手ブレ限界を維持する為に

必須だが、初級中級層には難解だから選択肢から外してあるのか?

だとすれば、本機の本来の立ち位置(=業務用高性能機)と、

実際のユーザー層(初級中級層)が、製品企画的に矛盾している)

本機D500ではコンパネ風の表示は infoボタンで可能な物の、

これは見かけだけコンパネ風なだけであり、「パラメーターの

直接的エディットが不可能」という劣悪な仕様だ。

加えて、タイマーで表示が消えてしまったり、設定ができる

か?と思ってマルチセレクターを触っただけでも消えてしまう。

一応 iボタンで編集可能となるが、ここでは使用頻度の低い、

「固定の7項目」のメニュー(例:長秒時ノイズ低減)が

出てくるだけで、実用的なUI設計になっていない。

また、本機の背面パネルはタッチ操作が可能になった物の、

設定パラメーターのエディット等の重要な操作系に対応して

おらず、”ライブビュー時のタッチシャッター”等、ビギナー

向けの限定された操作のみ可能だ(そう言う操作はブレを誘発

するし、そもそもAF性能が優れた本機で、わざわざその長所を

無効化させるライブビュー撮影は行う筈が無い。それから

依然ライブビュー時の画面拡大縮小ボタン操作系は非合理的だ。

すなわち本機D500では、ライブビューは超高感度域使用時を

除き不要な機能である)

あるいは「有機的な連携」が必要な例を挙げれば、本機では

DXモードの他、撮影範囲を1.3倍拡大し18mmx12mmの範囲で

撮影する「クロップ」のモードがある。トリミングと等価だが

本機の場合は露出精度が上がり、AF測距点を有効に使える等で、

望遠主体の撮影では必須の機能だ。

ただ、これをすると単純に画素数が半分位にまで落ちるので、

業務撮影等、用途によっては納品時の解像度に満たない。

こうした場合、クロップ切り替え操作と、画素数をMからL等と

大きなサイズに変える操作を連動して同時に行いたいのだが、

これが全くの別メニューなのでやりにくい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17095589.jpg]()

あるいは単に画素数をキープしたままクロップ操作が効けば

良かった(他社機ではそうしている場合も多々ある)

こうした「操作系の有機的な連携」について、本機D500は、

まだまだ未発達だ。

これらは一例であるが、全般的に操作系概念が劣悪な事は確か

であり、ニコン高級機全般で何年たっても進化する様相が無い。

(注:ニコン下位機種では操作系の改善が進んでいる。

保守的な高級機だけが問題だ、と言う事か・・)

それと、操作系ではなく「操作性」の話であるが、旧来の機種

(例:D300系)より、若干だが「操作子」が増えている、

具体的にはPVボタンやFnボタン、サブセレクターの新設等で

あるが、PVボタンやFnボタンは元々、それらは存在していたが、

位置を変更したり、シルク印刷を施して明示化しただけだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17105027.jpg]()

そもそも、各操作子に割り振る操作系の概念が出来ておらず、

不連続量(例えばON/OFFや数段階の値)と連続量との住み分け

が練れていない。例えば、Fnボタンを押しただけで制御される

設定要素と、Fnを押しながらダイヤルで変更する連続要素が

二者択一となる等、わかりにくく、設定しにくい等の問題に

繋がる。さらにはアサイナブルな項目も限られていて、かつ

その登録選択肢は、あまり合理的では無い物も多々ある。

また、従来あったAFモード切替レバーは廃止され、代わりに

AF/MF切り替えレバー部にAFモード切り替えボタンがある。

ここでは、これを「押しながら」ダイヤル操作をする必要が

発生する他、選択可能なAFモードの種類を、予めメニューで

設定しておく必要がある等、やや煩雑な操作系だ。

(「操作性」を改善しようとして「操作系」が悪化した)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17111309.jpg]()

また、右側吊金具の位置が悪く、手持ち撮影において、

構える瞬間に緩んだストラップが完全に邪魔になり、

後電子ダイヤルが廻せなくなるケースが多発する。

(注:NIKONの他機でも同様の位置の場合があるが、本機程

には邪魔にはならない、本機での位置が特に悪いのだろう)

こういうのは「操作性」とか以前の問題であり、60年

近くも一眼レフを作っているメーカーなのに、何故こうした

単純な欠点が見逃されてしまうのであろうか?

「カメラ右部にはXQDとSDのダブルスロットがあるから

そこには吊金具が付けれれませんでした」

では、言い訳にしかならない。

あるいは、三脚等を使ってストラップを垂らした状態でしか

チェックしておらず、本機の最大の活用分野であろう手持ち

望遠撮影などは、誰も試してもいないかだ・・

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17105029.jpg]()

「サブセレクター」については、他社機では2000年代後半

位から既にある操作子だ、ただしマルチセレクターを含め、

二次元操作子を2つ設けても、両者の機能はほぼ同様であり、

それらの住み分け、あるいはアサイナブルな機能の選択肢と

その有機的な連携、さらには「指動線」に対する操作性への

配慮は殆ど無い。将来的な機能追加を意図しているならば、

その次世代機種で付ければ良い話だ。本機で操作系を悪化

させる必要は無いでは無いか。

ともかくレベルの低い操作系である事は間違い無いが、

まあでも、本機あたりから「操作性」に若干でも改善が

見られた事は、将来的な進歩に期待が持てる点である。

我慢の限度を超える程に操作系が劣悪であったNIKON Df

からは開発体制も色々と変わってきたという事であろう・・

(注:Dfはニコン社内で設計した機体では無いので、

まあ、正規のニコン製品ラインナップとは異質な立場だ)

一例だが、Dfで壊滅的であった各操作子でのロック機構は、

本機D500ではドライブモードレバー以外には存在していない、

勿論、当たり前すぎる措置だが、銀塩時代のF3あたりからの

高級機群が、ロック機構等において市場からの操作性評価が

最悪であっても、頑固な迄に、それを変えなかった期間

(1980年代~2000年代)から見れは、まあ大きな進歩だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17111328.jpg]()

さて、特徴的な本機の高感度性能だが、最高ISO164万と非常に

高い性能を誇るが、ISO51200を超える値(HI領域)は、

ノイズ、画質劣化、偽色等が甚だしく、実質上使用できない。

加えて、HI領域が必要な程の完全な暗所では、AFは効かず、

MFでもファインダーが暗すぎて撮影ができない。

注1:本機D500にはAF補助光投射の機能が無い(不十分)

注2:ライブビューに切り替えてMFとする回避法はあるが

この場合、画面拡大解除が出来ない劣悪な操作系だ

このあたりは高感度カタログスペック優先という印象で、不満な

性能仕様だ。そもそも、現代のCMOSセンサー性能から言っても

スペック的に無理がある。この超高感度性能や高速連写性能を

高める為に、本機では記録画素数を約2000万と控えめにしたの

だと思うが、APS-C機でピクセル面積も小さい(ピクセルピッチ

約4.2μm)ので、Dレンジ上での限界点はある。

が、実用範囲を超えてまで、それをカタログに書いて高性能を

誇示したいのか?と言う点は、メーカーの良心への疑念になる。

あるいは市場に対して、次々に性能が上がった機体をリリース

し続けなければならない、という、切迫した状況だろうか?

(まあ、実際の市場は、その切迫した状況であろう。

だから実用限界を超えて、Zシリーズを展開したのか?)

余談だが、NIKON D2H(2003年)では、その時代のカメラでは

稀なISO6400を搭載していたが(JFETによるLBCASTの恩恵)

当時の「デジタルの原理に全く不慣れな」ユーザー層が、

その高感度を目いっぱい使い、「ノイズが多い」と酷評した

事が広まり、D2Hの製品寿命を縮めてしまった経緯がある。

(勿論、不当な評価だ)

本期D500での超高感度域は、実用性能外でありながら、

悪評が立つ事は無い模様だ、さすがにD2Hから13年も経てば

ユーザー側にも、それなりにデジタルの知識が付いてきて

いるのであろう。2003年時点では、たとえ職業写真家層

であっても、デジタルに関しては超ビギナーであったのだ。

あるいは前述のように、実際にその超高感度領域を使える

ケースは殆ど無い為、単に「超高感度があるのだぞ」という

スペックだけを重視していて、ユーザーは誰も、その性能を

使っていないかだ・・

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17101638.jpg]()

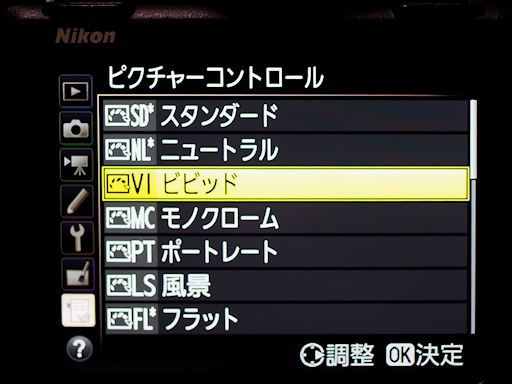

なおD7500等にあるエフェクト(スペシャルエフェクトモード)

は本機D500には搭載されておらず、地味なカスタムピクチャー

コントロール機能(モノクロやビビッド等)しか設定が無い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17111350.jpg]()

業務用機だから、そうした「遊び」の要素は不要と判断して

いるのかも知れないが、エフェクト等は決して遊びでは無い、

作品を創るために必要とするユーザー層も勿論居る訳だ。

「仕様差別化」という面で、わざわざ作画の可能性を狭める

のは賛同できない。

そして、全般に「機能」が少なく感じる。これは超多機能な

この時代の他社機(例:SONY α77Ⅱ、本シリーズ第18回)

等と比べると、シンプルすぎる印象もある。

それと、動画撮影時に電子手ブレ補正機能(ブレ量を

検知して自動的に微小なトリミングを繰り返す)が使える

ようになったのだが、まず、本機のようなAFとドライブ

性能が強力な機体で、わざわざその特徴を殺してしまう

動画撮影をするだろうか? それでは効率的では無いので、

少なくとも私は絶対にしない。動画を撮るならば、

CANON EOS 6D等、AFもドライブ性能も並み程度の機体を

使う方が、システム選択上で欠点を相殺できて効果的だ。

また、ビギナー層の中では、本機D500は静止画撮影でも

内蔵手ブレ補正が効くものだと、勘違いしているユーザーが

とても多い。(そう誤解させたいという戦略か?)

それから取扱説明書がビギナー向けの解説内容となっている。

本機は高級機であるから、より高度な内容や「例外条件」等の

詳細な説明が欲しいのだが、それらが書かれていない。

これについては、本機を欲しがるユーザー層がビギナー級が

主体である事が原因とも見られ、その点がアンバランスだ。

本機D500の重量は760g(本体のみ)と、若干重いのであるが、

同等なドライブ性能を持つCANON EOS 7D系の820gより僅かに

軽く仕上がっている。個人的な感覚値の話だが、カメラ本体の

重量は800gあたりに、ひとつの閾値があって、それを超えると

感覚的にずいぶんと重く感じるのだ。

本機の場合は、まあ、感覚的な重量は、ぎりぎりセーフだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17101651.jpg]()

実用上では、バッテリー等を含み、かつ大型レンズを装着

した状態でのトータルの「装備重量」が、おおよそ2.3kgを

超えない範囲が望ましい、とも言い換える事ができ、

本機と軽量望遠レンズ等(概ね1.3kg以内)という組み合わせ

で、だいたいトータル重量はそのあたりとなる。

(注:望遠撮影主体であれば、当然外付けフラッシュは不要だ。

中級者は、フラッシュやスピードライトのGN(ガイドナンバー)

から、フラッシュ光の到達距離を計算してみると良い。

これは遠距離にまで光が届くようなものでは無いのだ)

なお、レンズとボディの重量配分はAF機であれば、全体の

重心を意識すれば済む話で、レンズ側の絞りやピントリング

操作が必須だった銀塩MF時代とは状況が変わって来ている。

昔の銀塩MF時代であれば、重量配分の問題は重要であり、

重量級レンズには重量級ボデイをあてがわないと、バランスが

悪く、撮影に必要なレンズ側操作をスムースに行えなかったのだ。

これらは勿論「手持ち撮影」での話であり、撮影機会を著しく

制限する三脚の使用は、業務上での特定の被写体条件、

あるいは趣味撮影でしか使えないし、殆どの場合は不要だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17111422.jpg]()

後、注意点として、別売バッテリーとして同型の物を買う際、

それが2013年版より古い製品だと、本機D500で使用する際に

バッテリー消費が極めて速くなって実用に適さないと聞く。

これを見分けるには、バッテリー「EN-EL15」の背面に

「Li-ion01」と記載されているものは古い型で使用不可。

「Li-ion20」と書いてあれば新型で、D500で使用可能だ。

ただし、正規品でも、バッテリーの持ちはあまり良く無い。

本機の撮影可能枚数はCIPA規格準拠で1240枚。が、この値は

標準的な使用法なので、私の目標値では、この5~6倍としたい。

別の側面からは、本機は高速連写機なので、1日に8000枚程度

は撮れて欲しいのだが、ちょっとそのレベルは厳しい模様で、

個人最低目標値の6000枚あたり迄が限界値であろう。

ビギナー層の場合は、CIPA基準どおりの1200枚が限界値と

思われるが、高速連写をすれば、この枚数はあっと言う間に行く。

したがって、丸一日の実用撮影では予備バッテリーが必須だ。

なお、充電器は可動プラグ一体型となったが、ちょっと

大きくて使い難い。

---

総評だが、操作系全般の弱点を除き、大きな欠点は見られない、

他は、しいて言えば高価すぎる、という点か・・開発費の

減価償却代がD5のみならず、本機の価格にも上乗せされて

しまっているのであろう(逆に言えば、旗艦機D5だけでは

償却できそうになかったから、あえてDX旗艦としてD500を

並存させる事になったのか? その為に不要で非実用的な

超高感度ISO160万をうたっているならば、変な話だ・・)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17101629.jpg]()

毎回恒例の、本機D500に対応する銀塩名機であるが・・

1つの視点から候補を上げれば、F100であろうか?

F100は「F5ジュニア」と呼ばれた機体で、旗艦機のF5に

対し、サブ機としての位置づけであった。

ただ、銀塩末期の機体で、残念ながら未所有だ。

本機D500も旗艦D5から多くのスペックを流用していて、D5の

サブ機と言えない事も無い。ただ、勿論APS-C機であるから、

厳密には、D5のサブではなく「DXフラッグシップ」と呼ばれて

いる訳だ。

別の視点からは、本機の高速連写性能を意識するならば、

銀塩高速連写旗艦機のF5を紹介してもよかったのだが、

F5は本シリーズ第1回のNIKON D2Hの回に、D2Hに対応する

銀塩名機として紹介済みなので重複する為、割愛する。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17111434.jpg]()

むしろ本機D500は、D2Hの製品コンセプトに通じる要素が多い。

銀塩の対応名機をあげるよりも、D2Hの記事を参考にして

もらう方が良いであろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_17101570.jpg]()

本機D500の入手価格だが、中古で約15万円であった。

NIKON実用機を必要としていた為、コスト高は容認したが、

勿論これは高価すぎる為、コスパの評価点は相応に低くなる。

(注:ビギナー層でのフルサイズ機人気により、現在では

本機の相場は下落している)

最後にNIKON D500の総合評価をしてみよう。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★★

【描写力・表現力】★★☆

【操作性・操作系】★★

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★☆

【完成度(当時)】★★★★

【歴史的価値 】★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.1点

予想通り標準的な評価点となり、高得点は得られていない。

評価傾向こそ異なるが、ライバル機である前記事CANON

EOS 7D MarkⅡと、ほぼ同じ総合点である。

まあ確かに基本性能は高い、これが満点の機種は、これまで

本機D500とCANON EOS 7D MarkⅡの2機種のみである。

結局、コスト高と操作系の弱点が、総合点を引き下げている。

ただ、本機の高速連写性能は快適であり、実用中心となる機体

ではあるが、エンジョイ度の評価はあまり下げてはいない。

また、現在フルサイズ機が主流のニコン高級機群の中では、

唯一と言えるDX高級機であり、マニアック度は若干加点、

そして歴史的価値も減点はせず平均値とした。

総合的には、本機D500は実用(業務用)目的の際に、優れた

パフォーマンスを発揮できる機体であるから、趣味的な撮影

目的においてはオーバースペックとなり、操作系の弱点や

コスパの面からも、初級中級層が必要とするカメラでは

無い事は言うまでも無い。

もっとも、ビギナー層が「実際には必要としない性能」に

お金を払ってくれない限りは、現代の一眼レフ市場は

成り立たない。そういう意味ではニコン高級機に、

せっせとお金を貢いでくれるビギナー層は、重要な

「お客様」なのだろう。

観光地等で”レンズを上から掴む”ような、カメラの構え方も

おぼつかない超ビギナー層が本機D500を使っているのを

良く見るが、「いったい何を本機で撮りたいのか?単にニコン

製の高いカメラを買えば良い、と思っているだけなのでは?」

とも思ってしまう。(まあ、実際の市場がこういう状況だから、

本機の取扱説明書がビギナー向けの内容な事も納得だ)

ビギナー層では、本機ではなくD7500(2017年)という選択肢も

あるだろう、前述のように本機にあまり見劣りしない高性能機

だし、D7500にあって、本機に無い機能もいくつもある。

もし「高いカメラを持っていないと周囲から馬鹿にされる」

と言うならば、そういうコミュニティからは逸脱するべきだ。

(実際に、そういう状況なので本機D500を欲しい、と言った、

オバチャンを知っている。勿論、猛反対したが・・)

次回記事では、引き続き「第五世代」のデジタル一眼を

紹介する。

Clik here to view.

レンズはTAMRON SP 45mm/f1.8 Di VC(MODEL F013)

(他記事では未紹介)を使用。

このシステムで撮影した写真を交えながら、本機D500の

特徴について紹介していこう。

本機を一言で表す、本シリーズ恒例の下世話な例えでは、

「真面目でお堅い学級委員長、または”お局的リーダー”

勉強や仕事は非常に出来るのだが、古風で頑固で、プライド

が高い一面もある為、あまりデートには誘いたくないタイプ」

と言う感じか・・

まあ、近年人気の、漫画/アニメ/実写映画の「ReLIFE」で

言えば、学級委員長の「日代(ひしろ)さん」タイプに

分類されるかも知れない。

「日代さん」は、性格がちょっと困ったものではあったが

まあ不思議的なキャラクターで、主人公の「海崎くん」も、

最後にはメロメロになってしまう。

さて、本機D500に、日代さん程の魅力はあるのだろうか?

それとも、やはり「性格が困ったカメラ」なのだろうか?

そのあたりを分析して行こう。

Clik here to view.

この手のカメラの場合、ユーザー毎の使用目的により、

その評価も大きく変わってくる。

この問題は重要であり、近年のカメラはターゲット層を決めて

企画される場合も多い。WEBや雑誌での評価者は、例え専門家で

あったとしても、全ての撮影ジャンルに精通出来る筈も無い為、

自身の知る撮影技法や撮影分野のみで評価を行ってしまい、

狭い視点のみのレビュー記事になってしまう事が極めて多い。

(カメラのみならずレンズ評価も同様だ、85mm中望遠の評価は

美人モデルを雇っての作例ばかりで、レンズ性能よりもモデルに

目が行ってしまう。あるいは、安直に「撮れ高」を狙っている

悪印象もあり、レビューとして逆効果だ。それを嫌って85mm

レンズで鉄道写真を撮ったレビューも過去に見かけたが、それは

まず趣味性が強すぎるし、パンフォーカスなのでボケ質すら

何も見れなかった。それと、撮影もしないで、たた数値性能

だけを語っている評価記事などは参照する価値も無いであろう。

まあつまり「評価記事は参考になりにくい」という事である)

なお、本記事においては、D500に標準系レンズを装着し、

一般的な「趣味撮影」の範囲での写真を掲載している。

(注:この撮影スタイルは、本機の特性には合わないので

これに係わる弱点、たとえばMF性能等は、あまり気にしない

ようにしよう)

本機の購入動機であるが、私はNIKONの実用機としては、

近年ではD300(本シリーズ第9回)を使用していたが、その

機体は発売が2007年と古く、いわゆる「仕様老朽化寿命」

(持論では発売後10年迄)が来ている状況であった。

また、酷使により、動作もやや不安定になってきた、

実用(業務)撮影での主力機としては、さすがにもう厳しい。

・・と言う訳で、後継のNIKON実用機を探していたが、まあ

「D500が適切であろう」との判断となった。強力なAFおよび

ドライブ性能は、実用機としての必須要件であるからだ。

しかし一眼レフ市場縮退の時代での、例の「高付加価値戦略」

により、価格が高価すぎる状況であったが、中古相場が

下がりかけてきたタイミングで入手した次第である。

が、ドラゴンボート撮影でも多用した為、使用1年程で、

既に撮影枚数は3万枚を越えている。

Clik here to view.

(2013年)は主に操作系の重欠点を理由とし、本シリーズ中

最低の評価点のデジタル一眼レフになってしまった。

アナログライク(似ている)な、格好良いカメラであるのに

残念な結果である(=美人なのでデートの相手には最高だが、

家事などは何も出来ないので、結婚はしたく無いタイプ)

ここでNIKON Dfの時代から、本記事D500までの期間の

NIKONのデジタル一眼レフの歴史を振り返っておこう。

(注:特に注釈が無い場合はフルサイズ機)

<2013年>

Df 高級機 アナログ操作系、D4エンジン、最高ISO20万

D610 中級機 リコールがあったD600の小改良機

D7100 中級機 DX(APS-C)機の最上位シリーズ機

D5300 普及機 DX機

D3300 入門機 DX機

<2014年>

D4S 最上位機 最高ISO40万

D810 高級機 3600万画素

D750 上級機 2400万画素

<2015年>

D7200 中級機 DX機

D5500 普及機 DX機

<2016年>

D5 最上位機 最高ISO320万、秒14コマの高速連写

D5600 普及機 DX機

D3400 入門機 DX機

D500 高級機 DX機 秒10コマ、最高ISO160万(本機)

Clik here to view.

縮退している為、各社はラインナップを整理し、旧来の価格帯

別から、使用目的によりターゲット層を切り分ける方向性に

戦略転換している状況も見られるが、ニコンの場合は旧来通り、

価格帯により仕様を細かく差別化した段階的なラインナップを

継続している事が特徴だ。

特にAPS-C(DXフォーマット)のD四桁の機種群は、種類も多く、

モデルチェンジのサイクルも短く、カメラマニアの私ですら

各機種名(型番)は知っていても、それぞれの詳しいスペック

までは把握していない(汗) また、D三桁系のフルサイズ機

(600,700,800番台)も、同様に機種数が相当多い。

この時代のニコン機は、全体にフルサイズ機の比率が増えて

きた事、又、それらは高付加価値化戦略で価格が上昇している

事もポイントとなっている。

ただ、この後の時代(2017年以降)になってD850やD7500等、

これまでスペックを小出しにしてきた(=すなわち、モデル

チェンジが小改良に留まっていたり、低価格機では上級機との

差別化の為、性能や機能制限をかける傾向が強かった)

・・という状況から脱却し、より上位の機種と同等のスペック

を与える傾向が出てきている。

と言うのも、2015年より以降では、すでに各社がそのように

高性能なスペックを満載した上級機クラスの機種(一眼レフ、

ミラーレス機とも)を多数発売してきており、ニコンとしても、

それらのライバル他社に負けじと、これまで一種「出し惜しみ」

してきた高性能を搭載せざるを得なくなったのであろう。

それまでのニコンの戦略のように旗艦機級(Dヒト桁等)のみに

超絶的なスペックを与えて、下位の機種は制限された仕様では、

他社中高級機と勝負にならなくなってしまうからだ。

そもそも、一眼レフの販売数の減少は、そんなに悠長な状況

ではなく、抜本的な対策を行わないと市場が崩壊してしまう。

(注:この結果、D850等の好調で、ニコンはカメラ販売数の

減少を利益でカバーして、この期間、黒字転換したとも聞く。

まあ、メーカー側はそれで良いが、これは「ユーザー側の負け」

の状態だとも思う、つまりメーカー側が大きく儲かるような

機種は、コスパが良いとは言い難いのだ)

これらの傾向をもって、2015年以降の機種を「第六世代」

と呼ぶ可能性があるが、それは今後数年間の市場動向を見て、

その定義を決めていきたい。

特にNIKONにおいては、2018年秋にフルサイズミラーレス機

への新規参入(Z7/Z6)がある。これが「抜本的対策」なので

あれば、その影響による一眼レフ市場の変化は、ちょっと

今は予想が付かない状況だ。

Clik here to view.

なっている。旗艦機D5では、最高感度ISO320万、超高速連写

(通常秒12コマ、ミラーアップで秒14コマ)等、超絶的な

スペックであるが、本機D500の場合でも、APS-C機ながら、

最高感度160万、高速連写秒10コマと、旗艦D5にさして

見劣りしない高性能を与えられている。

なお、より後年(2017年)の中級機D7500は、それ迄のD7000

シリーズとは異なり、最高感度160万、高速連写秒8コマと、

「出し惜しみしないスペック」となり、実用機としても

悪く無い性能となったので、本機の購入時には迷ったのだが、

D7500は中古価格がまだこなれておらず、加えてコスパが悪い

ようにも思えた(すなわち「メーカー側の戦略勝ち」の状態)

そして、これまでのD四桁機のモデルチェンジの早さも

思い起こして、購入を保留している。(ただし、いずれ

中古相場が下がってくれば、逆にコスパが良い機種と

なるので狙い目だ)

製品サイクルだが、本機D500の前のD三桁APS-C(DX)機は、

D300s(2009)とかなり古い。そのD300sはD300(2007)の

マイナーチェンジ版なので、実質的にはD300からD500は

約9年もの年月の隔たりがあった。

逆に言えば、DXのフラッグシップ(最上位)機は、滅多に

モデルチェンジしない、とも思われ、「仕様老朽化寿命が

長くなる」と踏んだ次第だ。

でも実の所、D300を使用していて、10年前の機種だから

古くてどうしょうも無いのか?と言えば、そういう事は無い。

D300の秒6コマの連写性能は悪くなく、実用機として十分だ。

ただ、D300の連写の問題点は、1つはカタログスペック迄の

連続連写性能が無く、46コマ程度で打ち止めになる事と、

それとISO感度を少しでも(800以上)高めると、とたんに

連続連写可能枚数が約12コマまで激減してしまう事であった、

本機D500ではISO感度を高めても連写性能が落ちる事は無い。

バッファメモリーの増強により、連続連写枚数も最大200枚

と多く、十分すぎる実用性能と言える。

Clik here to view.

使用可能なデュアルスロット(二枚差し可)仕様だ。

勿論、読み書きが高速なXQDの使用が望ましいものの、

SDカード使用時でも連写性能の低下は発生しない。

(ただし、SDの書き込みには相応に時間がかかる。なお、この

書き込み処理は電源をOFFしてもバックグラウンドで継続される

し、連続撮影枚数が少ない又は間欠連写では、再度高速連写が

可能となる復帰時間に係わる性能低下は、SDでも殆ど無い)

・・なので、コスト高のXQDに拘る必要は無いと見て、

現状ではSDカードのみで使用している。

連写性能の話ばかりをしているが、ニコンの実用高速連写機

というのは、個人的にはどうしても必要とする機体なのだ、

私は銀塩時代末期にNIKON F5を使っていたが、銀塩での

高速連写機はフィルム枚数やコスト的に、実用上では相当に

無理があった。

デジタル時代の2000年前半、NIKON D2H(本シリーズ第1回)

を入手し、その快適な高速連写性能は様々な撮影シーンで

極めて重宝した。

ただ、D2Hの画素数は僅かに400万画素だ、さすがに現代に

おいては趣味的な撮影にしか使えない。

Clik here to view.

D300の仕様老朽化寿命により、SONY α77Ⅱ(本シリーズ

第18回)やCANON EOS 7D MarkⅡ(同第19回)に、

実用高速連写機の主軸が移り、NIKON機の出番が無くなって

来ていた。

カメラ本体の出番が無いと、当然、そのマウントのレンズも

出番が無くなってしまう。Fマウントレンズは多数所有して

いる為、どうしても母艦が必要なのだ。

が、本音を言うと、ニコン高級機は現代においては他社機に

比べ、操作系設計のビハインド(他社に対する遅れ)が酷い。

つまり、極めて使い難いカメラになってしまっている。

その究極は本シリーズ第17回のNIKON Dfであり、

Dfの「操作性・操作系」評価は、わずかに1点であった。

本機D500は、Dfとは設計コンセプトが異なるし、そもそも

開発した企業すら異なる(DfはNIKON社内開発では無い)、

まあD500はDfまでは酷くは無いが、メニュー構成や操作子の

配置等による操作性および操作系全般が劣っている事は確かだ。

現代でのニコン高級機の主力ユーザー層が、アマチュアで、かつ

シニア又はビギナー層な事が、ニコン機が保守的な操作系である

最大の原因である事は明白であるが、趣味撮影ならばともかく、

実用撮影分野において、この操作系の不合理さをどう捉えるか?

で、本機の評価が決まってくるであろう。

Clik here to view.

点がある。ただ、ドライブ性能での秒10コマ、最大200枚は

現代となっては、他社機でも有り得るスペックだ。

AFの測距点数は153点と多いが、これとて、ダイナミックAF

設定で普段はセンター付近の測距点のみで使い、これを外した

動体被写体の際に、周囲の測距点でカバーできる、という

「保険」的な使い方以外では、この超絶仕様も実用上で

役に立つとは、あまり言い切れない。

なお、153の測距点中、任意に選べるのは55点のみだ。

Clik here to view.

確かに、それらは現代の水準ではトップクラスであると思える。

まあしかし、実用撮影における優位点は得られるが、

趣味撮影では勿論オーバースペックであると感じるので

(必要としない性能を持つカメラは当然コスパが悪くなる)

あくまで本機は、実用(業務)用途専用機と考えるのが良い。

なお、レリーズタイムラグ50mS(0.05秒)をうたっているが、

現代機の水準では確かにトップクラスに速い。

しかし、同じニコン機でもD2H(2003年)は全デジタル一眼

レフ中最速の37mSであり、さらに昔の機種をあげれば、

銀塩旗艦F2(1971年、銀塩一眼レフ第2回)は実に28mSと

本機の約半分だ(これは銀塩&デジタル一眼レフ中、

ペリクルミラー機を除いて最速だ)

それから、現代のミラーレス機では、本機の50mSより速い

レリーズタイムラグを持つ機種はいくらでもある。

さらに言えば、銀塩の「写ルンです」等は、直結機械式

シャッターにより、タイムラグは、ほぼゼロ秒だ。

まあ、本機の50mSは悪くは無い性能だが、世の中、上には

上が居るという事だ。

それにレリーズタイムラグよりも、人間の反応速度の方が

遥かに重要だ。ある瞬間で、ぴったりシャッターを切れない

ビギナー層では、いくらカメラが高速に反応しても意味が無い。

なお、本機D500の細かい仕様の紹介は割愛する、そういうのは

WEB上等、どこででも参照する事が可能だ。

それに、スペックだけを見て機材の良否を述べるスタンスは

好きでは無い。そういう視点ならば、極端に言えば、その

カメラを所有していなくてもレビュー記事等が書けてしまう。

勿論、所有してもいないカメラの本質的な良否など、わかる

筈が無いし、そもそも利用者が、どんな用途でどんな撮り方を

するかや、利用者側のスキルに応じて、評価など、いくらでも

変わってきてしまうのだ。

Clik here to view.

まずは連写中のミラーによる像消失時間が短い事、

連写中にも被写体を見れる時間が増える為、MFレンズで

連写中のMF操作も出来る。この特徴は本シリーズ第1回の

NIKON D2Hにも存在した長所だ。

(下写真のみD500でAi85/1.4のMFレンズを使用)

Clik here to view.

しない事を特徴としている場合もあるが、それはほぼ全て

電子シャッター使用時の話であり、メカシャッター使用の

ケースでは無いので、要注意だ。

それから、ファインダー像を拡大する為の純正アクセサリー

「マグニファイング・アイピース DK-17M」が使用できる。

これは銀塩時代からのNIKON高級機の丸型ファインダー枠に

共通で使用できる優れたアタッチメントだ。

Clik here to view.

の長期間の多くの機体で、ずっと互換性がある。

(昔から使っているボロボロの物を本機に装着した。

なお、DK-17Mの接眼部のゴムは、すぐ外れて紛失しやすい、

ゴム単体では売っておらず、あまり気にしない事が良さそうだ)

元々、本機D500はファインダー表示倍率が現代機の水準と

しては、やや高い(=1倍、フルサイズ換算0.67倍)が、

これでも銀塩MF機時代のファインダー(倍率0.8~0.9倍)

より性能的に劣るので、DK-17Mの使用で、やっと銀塩MF機

並みのスペックになる。ただし、標準スクリーンでは、

MF時のピントの山は掴み難い。

他の長所はあまり無い、カタログスペック上では高性能で

確かに実用性は高いが、個性的な特徴が無く「古風で頑固な

学級委員長」的に、遊び心や面白味がまるで無いカメラだ。

Clik here to view.

まずは、あいかわらず連写時のシャッター音がうるさい事だ。

これはニコン一眼レフ全般の欠点であり、撮影環境によっては

重欠点となりうる(例:静かなイベントの撮影等)

ただ、従来の高速連写機(D2HやD300)とは音響周波数特性が

変わっていて、高域の耳障りな成分は若干緩和されている。

また、レンズ装着時、その種類によっては、機体内部の

シャッター機構の反響音・振動音が多少減少する模様だ。

(つまり、装着するレンズによりけりな要素も若干だがある)

なお、静音撮影モード(Q,Qc)が存在するが、これを使っても

シャッター音自体の音量は小さくならない。

Clik here to view.

されている機能であるが、それから約30年、いつの時代でも

ニコン機での静音は、メカ駆動系の音量ダウンや、機構動作

の低速化のみの効果で、シャッター機構自体のレリーズ音量

の低減には配慮が見られない。

特に、記者会見等のTV放送でニコン機のシャッター音のうるささ

が目立ち、会話が聞き取り難い程だ。この大きなシャッター音

は、ニコン機である事が明白で、非常に悪目立ちしている。

キヤノンではEOS-1HS(1989年)の大音量のシャッター音が

大顰蹙ものであったので、メーカー側も反省、続く1990年代に

「サイレントEOS」のコンセプトを掲げて速やかに対応した

のだが、ニコンでは旧来から現代まで全く配慮が見られない。

特に高速連写機F5,D2H,D300,D4,D5,本機D500で問題だが、

本当に設計側でこれらの機種を外に持ち出して高速連写をして

試しているのだろうか? 撮影する場所や状況によっては

クレームが来る事は間違いない。こうした問題もあるのか、

業務用途でニコン高級機を使用する全体的な比率が年々減って

来ていて、近年ではニコン高級機群は、アマチュアのビギナー

が主力のユーザー層になってきている状況が見受けられる。

なお、前述の「記者会見」やら「スポーツ競技撮影」において

特に海外の映像でニコン機の大音量シャッターが目立つのは

国内ではすでに報道用でのニコン機の利用が減り、海外では

依然ニコン機を使う事が多いのであろう、まあブランド名のみ

に着目し、実用性能を意識していないのかも知れない・・

まあ、そういう「現場の実情」をちゃんと理解、体験しない限り、

研究室の中で何枚か撮って試しているだけでは、決して分かり

得ない事なのだろうと思う。

また、本機では1000枚以上の大量撮影を行うと、フォルダー

が自動的に1000枚毎に更新されてしまう。これの効能は全く

不明であり、おせっかいで不要な機能だ。数千枚規模の撮影

では総撮影枚数がわからず不安だし、前の千枚のフォルダー

に戻って画像再生できるか?も良くわからないし、おまけに

この機能をOFFする事も出来ない。

まあ、少し前の時代では、CANON機やPENTAX機でも、こうした

不要な更新機能が入っていたが、現用フォルダーでしか再生

できない事も無かったし、そもそも現代では撤廃されている。

Clik here to view.

操作子の配置や動線、メニュー構成等が旧態依然とした

ままであり、旧来の機種群からほとんど改良点が無い。

これはメーカー側で重要な問題にしていないのだろうし

かつ、主要ユーザー層が保守的で「新規の操作系の搭載を

嫌う」という風潮がある事も理解はできるのだが・・

上記「シャッター音への配慮」と同様に、設計開発側が

多種多様な撮影環境においての様々な技法で、全く写真を

撮っていない状態でカメラを作っているように思えてしまう。

(特にトップメーカーのエンジニアは個人的用途で他社製品を

心情的に買い(使い)難く、他社製品の進化に疎くなってしまう。

同様に「NIKON党」ユーザー層も他社機に興味を持たない為、

他社製品との比較が出来ず、ユーザー意見も収集できない)

まあ、マイメニュー機能を使えば、少しだけメニューの

カスタマイズは可能だ。

余談だが、ニコン機では銀塩一眼レフ最大の「迷機」F70

(1994年)以降、稀に壊滅的に仕様(主に操作系の矛盾や

シャッター音量等)がNGである機種が発売されているが・・

そういう機体が平気で市場に出てきてしまうという事は、

メーカー内において「仕様検討会議」等を、しっかりと

行っているのかどうか?そのあたりが非常に疑問だ。

設計側に至らぬ部分があるのは、まあやむを得ない。

技術者が皆、写真撮影に精通しているとは限らないからだ。

でも、であれば、メーカーとして、そういったNG機体が市場に

出る事には何らかのシステムで歯止めをかけなければならない。

Clik here to view.

でも既にできた事だし、CANONでも同様にEOS 7D(2009)頃の

時代から実装されていた機能である。

そして、これができた位では、操作系上での使い易さが

劇的に改善されるとは言い難い。

例えばPENTAX機やSONY機、PANASONIC機のように、コンパネ的

な設定値の直接変更型GUIと、かつ、その設定項目の自在編集

機能位は、今時のカメラでは出来て欲しいのだ。

なお、マイメニューには、いくつかの登録不可な項目があって

不条理かつ不便だ(例:AUTO-ISOでの低速限界設定、等。

これは業務撮影で望遠主体となる際等、手ブレ限界を維持する為に

必須だが、初級中級層には難解だから選択肢から外してあるのか?

だとすれば、本機の本来の立ち位置(=業務用高性能機)と、

実際のユーザー層(初級中級層)が、製品企画的に矛盾している)

本機D500ではコンパネ風の表示は infoボタンで可能な物の、

これは見かけだけコンパネ風なだけであり、「パラメーターの

直接的エディットが不可能」という劣悪な仕様だ。

加えて、タイマーで表示が消えてしまったり、設定ができる

か?と思ってマルチセレクターを触っただけでも消えてしまう。

一応 iボタンで編集可能となるが、ここでは使用頻度の低い、

「固定の7項目」のメニュー(例:長秒時ノイズ低減)が

出てくるだけで、実用的なUI設計になっていない。

また、本機の背面パネルはタッチ操作が可能になった物の、

設定パラメーターのエディット等の重要な操作系に対応して

おらず、”ライブビュー時のタッチシャッター”等、ビギナー

向けの限定された操作のみ可能だ(そう言う操作はブレを誘発

するし、そもそもAF性能が優れた本機で、わざわざその長所を

無効化させるライブビュー撮影は行う筈が無い。それから

依然ライブビュー時の画面拡大縮小ボタン操作系は非合理的だ。

すなわち本機D500では、ライブビューは超高感度域使用時を

除き不要な機能である)

あるいは「有機的な連携」が必要な例を挙げれば、本機では

DXモードの他、撮影範囲を1.3倍拡大し18mmx12mmの範囲で

撮影する「クロップ」のモードがある。トリミングと等価だが

本機の場合は露出精度が上がり、AF測距点を有効に使える等で、

望遠主体の撮影では必須の機能だ。

ただ、これをすると単純に画素数が半分位にまで落ちるので、

業務撮影等、用途によっては納品時の解像度に満たない。

こうした場合、クロップ切り替え操作と、画素数をMからL等と

大きなサイズに変える操作を連動して同時に行いたいのだが、

これが全くの別メニューなのでやりにくい。

Clik here to view.

良かった(他社機ではそうしている場合も多々ある)

こうした「操作系の有機的な連携」について、本機D500は、

まだまだ未発達だ。

これらは一例であるが、全般的に操作系概念が劣悪な事は確か

であり、ニコン高級機全般で何年たっても進化する様相が無い。

(注:ニコン下位機種では操作系の改善が進んでいる。

保守的な高級機だけが問題だ、と言う事か・・)

それと、操作系ではなく「操作性」の話であるが、旧来の機種

(例:D300系)より、若干だが「操作子」が増えている、

具体的にはPVボタンやFnボタン、サブセレクターの新設等で

あるが、PVボタンやFnボタンは元々、それらは存在していたが、

位置を変更したり、シルク印刷を施して明示化しただけだ。

Clik here to view.

不連続量(例えばON/OFFや数段階の値)と連続量との住み分け

が練れていない。例えば、Fnボタンを押しただけで制御される

設定要素と、Fnを押しながらダイヤルで変更する連続要素が

二者択一となる等、わかりにくく、設定しにくい等の問題に

繋がる。さらにはアサイナブルな項目も限られていて、かつ

その登録選択肢は、あまり合理的では無い物も多々ある。

また、従来あったAFモード切替レバーは廃止され、代わりに

AF/MF切り替えレバー部にAFモード切り替えボタンがある。

ここでは、これを「押しながら」ダイヤル操作をする必要が

発生する他、選択可能なAFモードの種類を、予めメニューで

設定しておく必要がある等、やや煩雑な操作系だ。

(「操作性」を改善しようとして「操作系」が悪化した)

Clik here to view.

構える瞬間に緩んだストラップが完全に邪魔になり、

後電子ダイヤルが廻せなくなるケースが多発する。

(注:NIKONの他機でも同様の位置の場合があるが、本機程

には邪魔にはならない、本機での位置が特に悪いのだろう)

こういうのは「操作性」とか以前の問題であり、60年

近くも一眼レフを作っているメーカーなのに、何故こうした

単純な欠点が見逃されてしまうのであろうか?

「カメラ右部にはXQDとSDのダブルスロットがあるから

そこには吊金具が付けれれませんでした」

では、言い訳にしかならない。

あるいは、三脚等を使ってストラップを垂らした状態でしか

チェックしておらず、本機の最大の活用分野であろう手持ち

望遠撮影などは、誰も試してもいないかだ・・

Clik here to view.

位から既にある操作子だ、ただしマルチセレクターを含め、

二次元操作子を2つ設けても、両者の機能はほぼ同様であり、

それらの住み分け、あるいはアサイナブルな機能の選択肢と

その有機的な連携、さらには「指動線」に対する操作性への

配慮は殆ど無い。将来的な機能追加を意図しているならば、

その次世代機種で付ければ良い話だ。本機で操作系を悪化

させる必要は無いでは無いか。

ともかくレベルの低い操作系である事は間違い無いが、

まあでも、本機あたりから「操作性」に若干でも改善が

見られた事は、将来的な進歩に期待が持てる点である。

我慢の限度を超える程に操作系が劣悪であったNIKON Df

からは開発体制も色々と変わってきたという事であろう・・

(注:Dfはニコン社内で設計した機体では無いので、

まあ、正規のニコン製品ラインナップとは異質な立場だ)

一例だが、Dfで壊滅的であった各操作子でのロック機構は、

本機D500ではドライブモードレバー以外には存在していない、

勿論、当たり前すぎる措置だが、銀塩時代のF3あたりからの

高級機群が、ロック機構等において市場からの操作性評価が

最悪であっても、頑固な迄に、それを変えなかった期間

(1980年代~2000年代)から見れは、まあ大きな進歩だ。

Clik here to view.

高い性能を誇るが、ISO51200を超える値(HI領域)は、

ノイズ、画質劣化、偽色等が甚だしく、実質上使用できない。

加えて、HI領域が必要な程の完全な暗所では、AFは効かず、

MFでもファインダーが暗すぎて撮影ができない。

注1:本機D500にはAF補助光投射の機能が無い(不十分)

注2:ライブビューに切り替えてMFとする回避法はあるが

この場合、画面拡大解除が出来ない劣悪な操作系だ

このあたりは高感度カタログスペック優先という印象で、不満な

性能仕様だ。そもそも、現代のCMOSセンサー性能から言っても

スペック的に無理がある。この超高感度性能や高速連写性能を

高める為に、本機では記録画素数を約2000万と控えめにしたの

だと思うが、APS-C機でピクセル面積も小さい(ピクセルピッチ

約4.2μm)ので、Dレンジ上での限界点はある。

が、実用範囲を超えてまで、それをカタログに書いて高性能を

誇示したいのか?と言う点は、メーカーの良心への疑念になる。

あるいは市場に対して、次々に性能が上がった機体をリリース

し続けなければならない、という、切迫した状況だろうか?

(まあ、実際の市場は、その切迫した状況であろう。

だから実用限界を超えて、Zシリーズを展開したのか?)

余談だが、NIKON D2H(2003年)では、その時代のカメラでは

稀なISO6400を搭載していたが(JFETによるLBCASTの恩恵)

当時の「デジタルの原理に全く不慣れな」ユーザー層が、

その高感度を目いっぱい使い、「ノイズが多い」と酷評した

事が広まり、D2Hの製品寿命を縮めてしまった経緯がある。

(勿論、不当な評価だ)

本期D500での超高感度域は、実用性能外でありながら、

悪評が立つ事は無い模様だ、さすがにD2Hから13年も経てば

ユーザー側にも、それなりにデジタルの知識が付いてきて

いるのであろう。2003年時点では、たとえ職業写真家層

であっても、デジタルに関しては超ビギナーであったのだ。

あるいは前述のように、実際にその超高感度領域を使える

ケースは殆ど無い為、単に「超高感度があるのだぞ」という

スペックだけを重視していて、ユーザーは誰も、その性能を

使っていないかだ・・

Clik here to view.

は本機D500には搭載されておらず、地味なカスタムピクチャー

コントロール機能(モノクロやビビッド等)しか設定が無い。

Clik here to view.

いるのかも知れないが、エフェクト等は決して遊びでは無い、

作品を創るために必要とするユーザー層も勿論居る訳だ。

「仕様差別化」という面で、わざわざ作画の可能性を狭める

のは賛同できない。

そして、全般に「機能」が少なく感じる。これは超多機能な

この時代の他社機(例:SONY α77Ⅱ、本シリーズ第18回)

等と比べると、シンプルすぎる印象もある。

それと、動画撮影時に電子手ブレ補正機能(ブレ量を

検知して自動的に微小なトリミングを繰り返す)が使える

ようになったのだが、まず、本機のようなAFとドライブ

性能が強力な機体で、わざわざその特徴を殺してしまう

動画撮影をするだろうか? それでは効率的では無いので、

少なくとも私は絶対にしない。動画を撮るならば、

CANON EOS 6D等、AFもドライブ性能も並み程度の機体を

使う方が、システム選択上で欠点を相殺できて効果的だ。

また、ビギナー層の中では、本機D500は静止画撮影でも

内蔵手ブレ補正が効くものだと、勘違いしているユーザーが

とても多い。(そう誤解させたいという戦略か?)

それから取扱説明書がビギナー向けの解説内容となっている。

本機は高級機であるから、より高度な内容や「例外条件」等の

詳細な説明が欲しいのだが、それらが書かれていない。

これについては、本機を欲しがるユーザー層がビギナー級が

主体である事が原因とも見られ、その点がアンバランスだ。

本機D500の重量は760g(本体のみ)と、若干重いのであるが、

同等なドライブ性能を持つCANON EOS 7D系の820gより僅かに

軽く仕上がっている。個人的な感覚値の話だが、カメラ本体の

重量は800gあたりに、ひとつの閾値があって、それを超えると

感覚的にずいぶんと重く感じるのだ。

本機の場合は、まあ、感覚的な重量は、ぎりぎりセーフだ。

Clik here to view.

した状態でのトータルの「装備重量」が、おおよそ2.3kgを

超えない範囲が望ましい、とも言い換える事ができ、

本機と軽量望遠レンズ等(概ね1.3kg以内)という組み合わせ

で、だいたいトータル重量はそのあたりとなる。

(注:望遠撮影主体であれば、当然外付けフラッシュは不要だ。

中級者は、フラッシュやスピードライトのGN(ガイドナンバー)

から、フラッシュ光の到達距離を計算してみると良い。

これは遠距離にまで光が届くようなものでは無いのだ)

なお、レンズとボディの重量配分はAF機であれば、全体の

重心を意識すれば済む話で、レンズ側の絞りやピントリング

操作が必須だった銀塩MF時代とは状況が変わって来ている。

昔の銀塩MF時代であれば、重量配分の問題は重要であり、

重量級レンズには重量級ボデイをあてがわないと、バランスが

悪く、撮影に必要なレンズ側操作をスムースに行えなかったのだ。

これらは勿論「手持ち撮影」での話であり、撮影機会を著しく

制限する三脚の使用は、業務上での特定の被写体条件、

あるいは趣味撮影でしか使えないし、殆どの場合は不要だ。

Clik here to view.

それが2013年版より古い製品だと、本機D500で使用する際に

バッテリー消費が極めて速くなって実用に適さないと聞く。

これを見分けるには、バッテリー「EN-EL15」の背面に

「Li-ion01」と記載されているものは古い型で使用不可。

「Li-ion20」と書いてあれば新型で、D500で使用可能だ。

ただし、正規品でも、バッテリーの持ちはあまり良く無い。

本機の撮影可能枚数はCIPA規格準拠で1240枚。が、この値は

標準的な使用法なので、私の目標値では、この5~6倍としたい。

別の側面からは、本機は高速連写機なので、1日に8000枚程度

は撮れて欲しいのだが、ちょっとそのレベルは厳しい模様で、

個人最低目標値の6000枚あたり迄が限界値であろう。

ビギナー層の場合は、CIPA基準どおりの1200枚が限界値と

思われるが、高速連写をすれば、この枚数はあっと言う間に行く。

したがって、丸一日の実用撮影では予備バッテリーが必須だ。

なお、充電器は可動プラグ一体型となったが、ちょっと

大きくて使い難い。

---

総評だが、操作系全般の弱点を除き、大きな欠点は見られない、

他は、しいて言えば高価すぎる、という点か・・開発費の

減価償却代がD5のみならず、本機の価格にも上乗せされて

しまっているのであろう(逆に言えば、旗艦機D5だけでは

償却できそうになかったから、あえてDX旗艦としてD500を

並存させる事になったのか? その為に不要で非実用的な

超高感度ISO160万をうたっているならば、変な話だ・・)

Clik here to view.

1つの視点から候補を上げれば、F100であろうか?

F100は「F5ジュニア」と呼ばれた機体で、旗艦機のF5に

対し、サブ機としての位置づけであった。

ただ、銀塩末期の機体で、残念ながら未所有だ。

本機D500も旗艦D5から多くのスペックを流用していて、D5の

サブ機と言えない事も無い。ただ、勿論APS-C機であるから、

厳密には、D5のサブではなく「DXフラッグシップ」と呼ばれて

いる訳だ。

別の視点からは、本機の高速連写性能を意識するならば、

銀塩高速連写旗艦機のF5を紹介してもよかったのだが、

F5は本シリーズ第1回のNIKON D2Hの回に、D2Hに対応する

銀塩名機として紹介済みなので重複する為、割愛する。

Clik here to view.

銀塩の対応名機をあげるよりも、D2Hの記事を参考にして

もらう方が良いであろう。

Clik here to view.

NIKON実用機を必要としていた為、コスト高は容認したが、

勿論これは高価すぎる為、コスパの評価点は相応に低くなる。

(注:ビギナー層でのフルサイズ機人気により、現在では

本機の相場は下落している)

最後にNIKON D500の総合評価をしてみよう。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★★

【描写力・表現力】★★☆

【操作性・操作系】★★

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★☆

【完成度(当時)】★★★★

【歴史的価値 】★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.1点

予想通り標準的な評価点となり、高得点は得られていない。

評価傾向こそ異なるが、ライバル機である前記事CANON

EOS 7D MarkⅡと、ほぼ同じ総合点である。

まあ確かに基本性能は高い、これが満点の機種は、これまで

本機D500とCANON EOS 7D MarkⅡの2機種のみである。

結局、コスト高と操作系の弱点が、総合点を引き下げている。

ただ、本機の高速連写性能は快適であり、実用中心となる機体

ではあるが、エンジョイ度の評価はあまり下げてはいない。

また、現在フルサイズ機が主流のニコン高級機群の中では、

唯一と言えるDX高級機であり、マニアック度は若干加点、

そして歴史的価値も減点はせず平均値とした。

総合的には、本機D500は実用(業務用)目的の際に、優れた

パフォーマンスを発揮できる機体であるから、趣味的な撮影

目的においてはオーバースペックとなり、操作系の弱点や

コスパの面からも、初級中級層が必要とするカメラでは

無い事は言うまでも無い。

もっとも、ビギナー層が「実際には必要としない性能」に

お金を払ってくれない限りは、現代の一眼レフ市場は

成り立たない。そういう意味ではニコン高級機に、

せっせとお金を貢いでくれるビギナー層は、重要な

「お客様」なのだろう。

観光地等で”レンズを上から掴む”ような、カメラの構え方も

おぼつかない超ビギナー層が本機D500を使っているのを

良く見るが、「いったい何を本機で撮りたいのか?単にニコン

製の高いカメラを買えば良い、と思っているだけなのでは?」

とも思ってしまう。(まあ、実際の市場がこういう状況だから、

本機の取扱説明書がビギナー向けの内容な事も納得だ)

ビギナー層では、本機ではなくD7500(2017年)という選択肢も

あるだろう、前述のように本機にあまり見劣りしない高性能機

だし、D7500にあって、本機に無い機能もいくつもある。

もし「高いカメラを持っていないと周囲から馬鹿にされる」

と言うならば、そういうコミュニティからは逸脱するべきだ。

(実際に、そういう状況なので本機D500を欲しい、と言った、

オバチャンを知っている。勿論、猛反対したが・・)

次回記事では、引き続き「第五世代」のデジタル一眼を

紹介する。